北师大版高中历史必修二:2.7民族资本主义的曲折发展 高考真题(附详细解答和分析)

文档属性

| 名称 | 北师大版高中历史必修二:2.7民族资本主义的曲折发展 高考真题(附详细解答和分析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-21 07:31:31 | ||

图片预览

文档简介

第7课 民族资本主义的曲折发展

一、选择题

2015年题组

1.(2015·江苏单科·8)下表展示了1914~1920年华商火柴厂的发展情况。

年代 进口火柴(万罗) 新厂数 厂均资本额(万元)

1914 2383.58 10 4.92

1915 2097.34 9 3.30

1916 2062.07 4 1.42

1917 1559.43 8 5.47

1918 1334.08 3 0.66

1920 848.43 23 9.67

对表中数据的解读正确的是( )

A.辛亥革命直接导致了1914~1915年工业发展

B.火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增

C.火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征

D.反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮

【考点】 民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业的发展;资本主义在中国近代历史发展进程中地位——影响中国民族工业发展的主要因素

【解析】1911年,辛亥革命爆发,为民族资本主义的发展扫除了一些障碍,但不会“直接导致”1914~1915年工业发展,其直接原因是1914年第一次世界大战的爆发,故A项错误;表中1917年、1920年的数据反映了“递减影响着……的递增”,但其他年份华商投资额的增幅是下降,而非“递增”,故B项错误;第一次世界大战爆发后,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,客观上提供了有利的外部条件,使民族工业获得一个迅速发展的短暂春天,这反映了在半殖民地半封建社会的帝国主义和封建主义的夹缝中,近代中国民族资本主义艰难、曲折地发展,故C项正确;1915年为反对袁世凯与日本签订“二十一条”,掀起抵制日货、提倡国货的群众运动,有力地推动了民族资本主义的发展,不是“1920年”,故D项错误。

【答案】C

2.(2015·浙江文综·20)荣德生等刊登宣言:“东(三)省沦亡,于今两月,我国民政府迁延无措……且于国际联盟中显示让步……同人等以匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”,相约“监督政府之外交进行,对于一切有碍国家利益之行动,共抗争之。”这可以作为直接史料来说明( )

A.国际联盟对日本侵略中国东北的迁就

B.民族工业在夹缝中求生存的历史命运

C.近代实业家具有较强的民族救亡意识

D.国民政府对日本侵华采取不抵抗政策

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——南京国民政府前十年民族工业的发展(实业救国)

【解析】国际联盟对日本侵略中国东北的迁就只是材料中反映部分信息,故A项错误;材料中没有反映出中国民族工业受到压迫的信息,故B项错误;材料中“匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”“ 共抗争之”说明实业家具有危机意识,故C项正确;国民政府对日本侵华采取不抵抗政策是材料中论及的背景,故D项错误。

【答案】C

3.(2015·四川文综·7)1935年国民党五届一中全会通过的《确定国民经济建设实施计划大纲案》,明确了“建设国民经济,必须为全盘之统制”的政策。该政策( )

①受国家干预经济思潮影响 ②消除了列强经济压迫

③有利于构建战时经济体制 ④遏制了官僚资本势力

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——南京国民政府前十年民族工业的发展(国民经济建设运动)

【解析】根据题干中“1935年通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》”这一信息可知国民政府开始制定出了对国民经济建设进行计划指导的政策,这与国家干预经济的理论相符合,故①正确;1935年中国仍然没有改变半殖民地半封建社会的性质,依然处于列强的压迫之下,故②错误;1935年面对日本的侵略,中国民族危机进一步加深,国民政府加强对经济的管制,有利于对即将到来的全面抗战进行战时经济体制的建立,故③正确;国民政府加强对经济的管制,有利于官僚资本的膨胀,故④错误,选择A项符合题意。

【答案】A

2014年题组

1.(2014·安徽文综·15)“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有

( )

①世界棉纺织业渐超趋萎缩 ②西方列强经济侵略

③官僚资本挤压民族企业 ④商人投资规模过度

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】世界棉纺织业渐超趋萎缩不符合题意,故①错误;“迨欧战告终……外纱复纷至沓来……一蹶不振”,一战后西方列强卷土重来,民族资本主义经济“昙花一现”,故②正确;官僚资本一般是指国民党统治集团中的四大家族,凭借国家政权的垄断力量,通过发行公债、苛捐杂税、商业投机、通货膨胀等手段巧取豪夺而建立起来的资本主义工商企业,第一次世界大战期间中国还处于北洋军阀统治时期,故③错误;“国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概”可以得出,国人一战期间投资规模太大,故④正确,选择B项符合题意。

【答案】B

2.(2014·海南单科·16)晚清时期清政府实行专利制度,允许企业享有长时间生产经营垄断权。1912年北京政府规定专利保护期限最高为5年。后财政总长周学熙等为其所设公司申请30年的专利权时,未获批准。这反映了民国初期( )

A.建立了系统完善的经济法制体系 B.经济立法鼓励工商业自由竞争

C.中央政府限制官营商业的发展 D.经济法规得以完全遵照执行

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业发展

【解析】材料只是论及企业专利,并不能说明建立了系统完善的经济法制体系,故A项错误;依据材料中“北京政府规定专利保护期限最高为5年,申请30年的专利权时,未获批准”说明政府鼓励企业自由竞争,故B项正确;材料中没有反映官营商业信息,故C项错误;据所学“经济法规得以完全遵照执行”说法绝对,不符合实际,故D项错误。

【答案】B

2013年题组

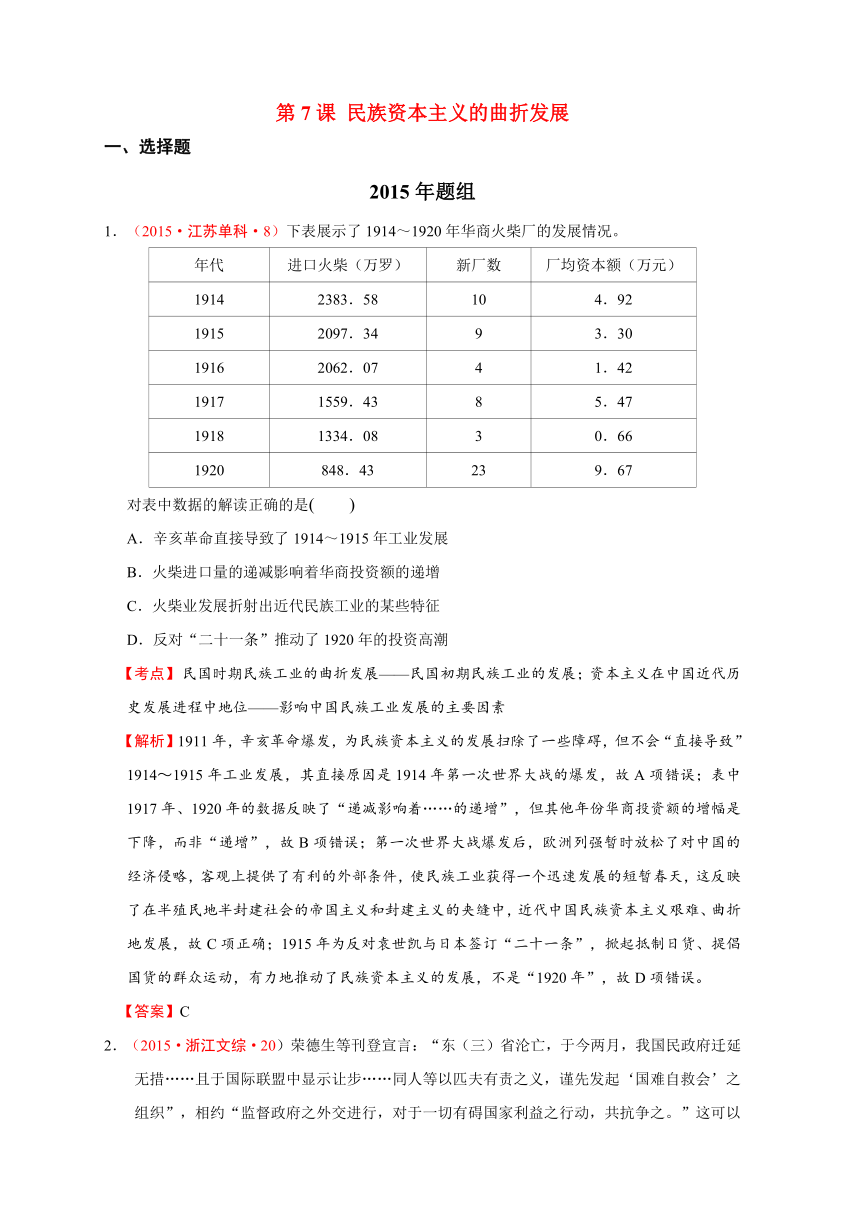

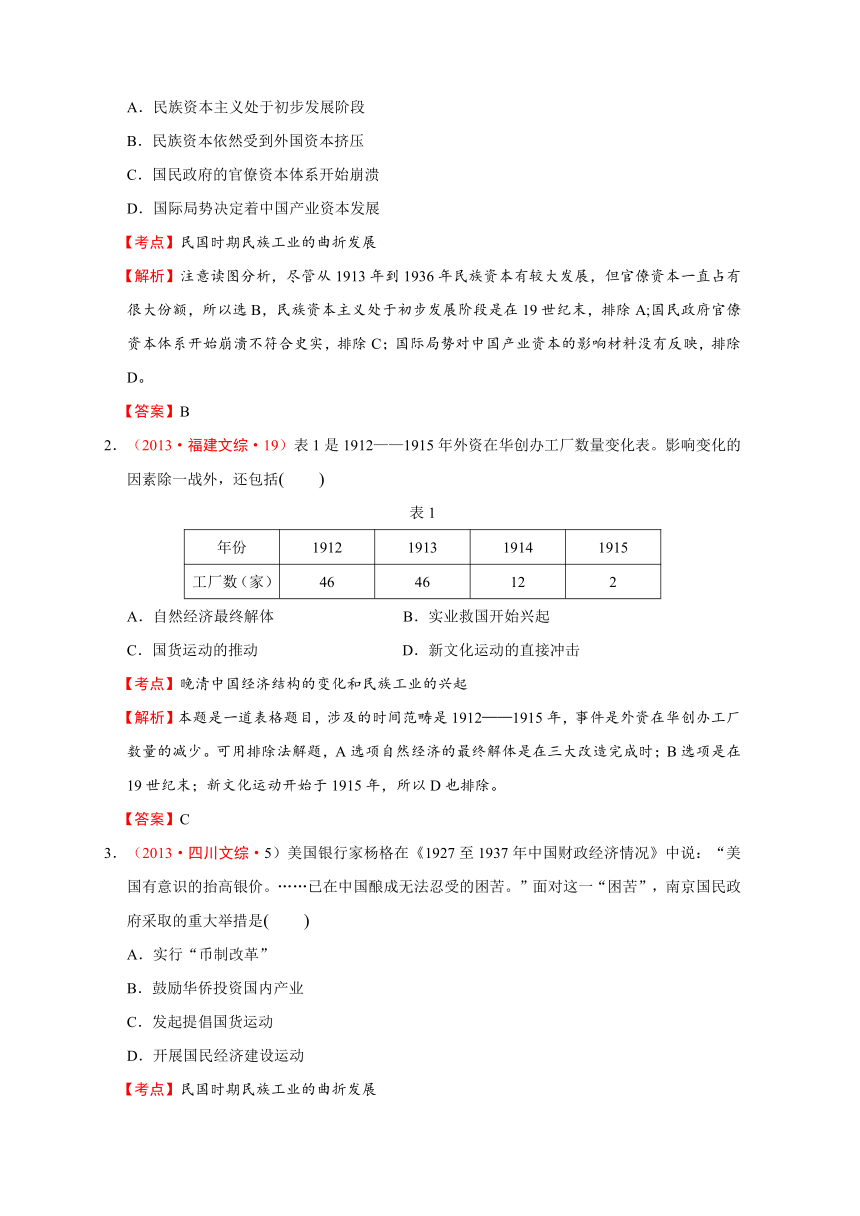

1.(2013·安徽文综·15)图3显示以下年份外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总

额中所占比例。据此分析,下列表述正确的是( )

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

图3

A.民族资本主义处于初步发展阶段

B.民族资本依然受到外国资本挤压

C.国民政府的官僚资本体系开始崩溃

D.国际局势决定着中国产业资本发展

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】注意读图分析,尽管从1913年到1936年民族资本有较大发展,但官僚资本一直占有很大份额,所以选B,民族资本主义处于初步发展阶段是在19世纪末,排除A;国民政府官僚资本体系开始崩溃不符合史实,排除C;国际局势对中国产业资本的影响材料没有反映,排除D。

【答案】B

2.(2013·福建文综·19)表1是1912——1915年外资在华创办工厂数量变化表。影响变化的因素除一战外,还包括( )

表1

年份 1912 1913 1914 1915

工厂数(家) 46 46 12 2

A.自然经济最终解体 B.实业救国开始兴起

C.国货运动的推动 D.新文化运动的直接冲击

【考点】晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起

【解析】本题是一道表格题目,涉及的时间范畴是1912——1915年,事件是外资在华创办工厂数量的减少。可用排除法解题,A选项自然经济的最终解体是在三大改造完成时;B选项是在19世纪末;新文化运动开始于1915年,所以D也排除。

【答案】C

3.(2013·四川文综·5)美国银行家杨格在《1927至1937年中国财政经济情况》中说:“美国有意识的抬高银价。……已在中国酿成无法忍受的困苦。”面对这一“困苦”,南京国民政府采取的重大举措是( )

A.实行“币制改革”

B.鼓励华侨投资国内产业

C.发起提倡国货运动

D.开展国民经济建设运动

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】本题考查学生对材料理解和知识识记迁移能力。从题干的时间,结合材料内容可知为了挽救经济危机,美国抬高银价,对国际经济造成严重影响。材料中的“困苦”就是美国抬高银价,导致中国白银大量外流。针对这种情况南京国民政府进行“币制改革”。

【答案】A

4.(2013·江苏单科·8)右表从一个方面反映了中国民族工业的发展状况。造成这种状况的主要原因是( )

A.全面抗战运输物资的需要

B.帝国主义放松对华经济侵略

C.“国民经济建设运动”的促进

D.《中美友好通商航海条约》的签订

【考点】中国近代民族工业

【解析】考查对材料信息的解读和所学知识的迁移运用能力。解答时注意时间范围:1928—1935年。是南京国民政府统治前期。A是在1937年后;B是在一战期间(1912—1919);D是在解放战争时期(1945年后)。由此排除ABD。因此正确答案选C。

【答案】C

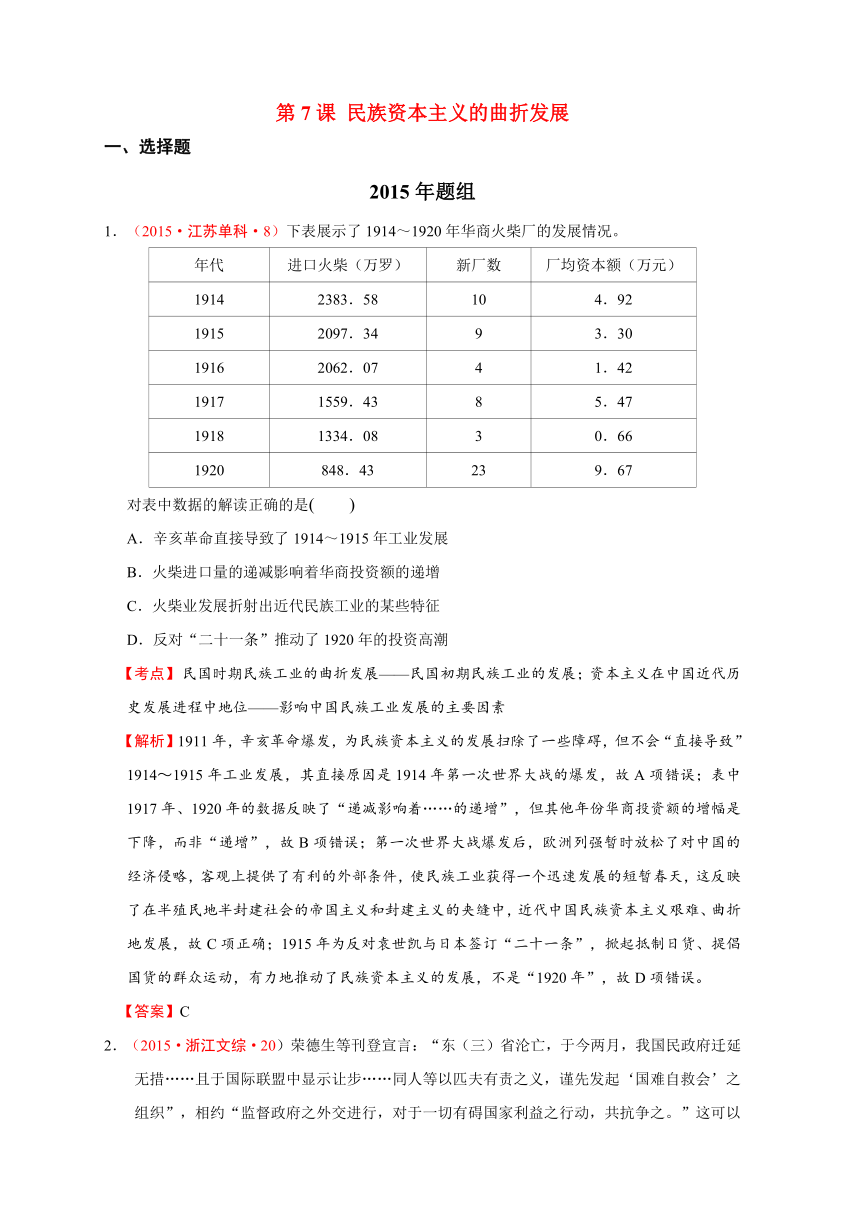

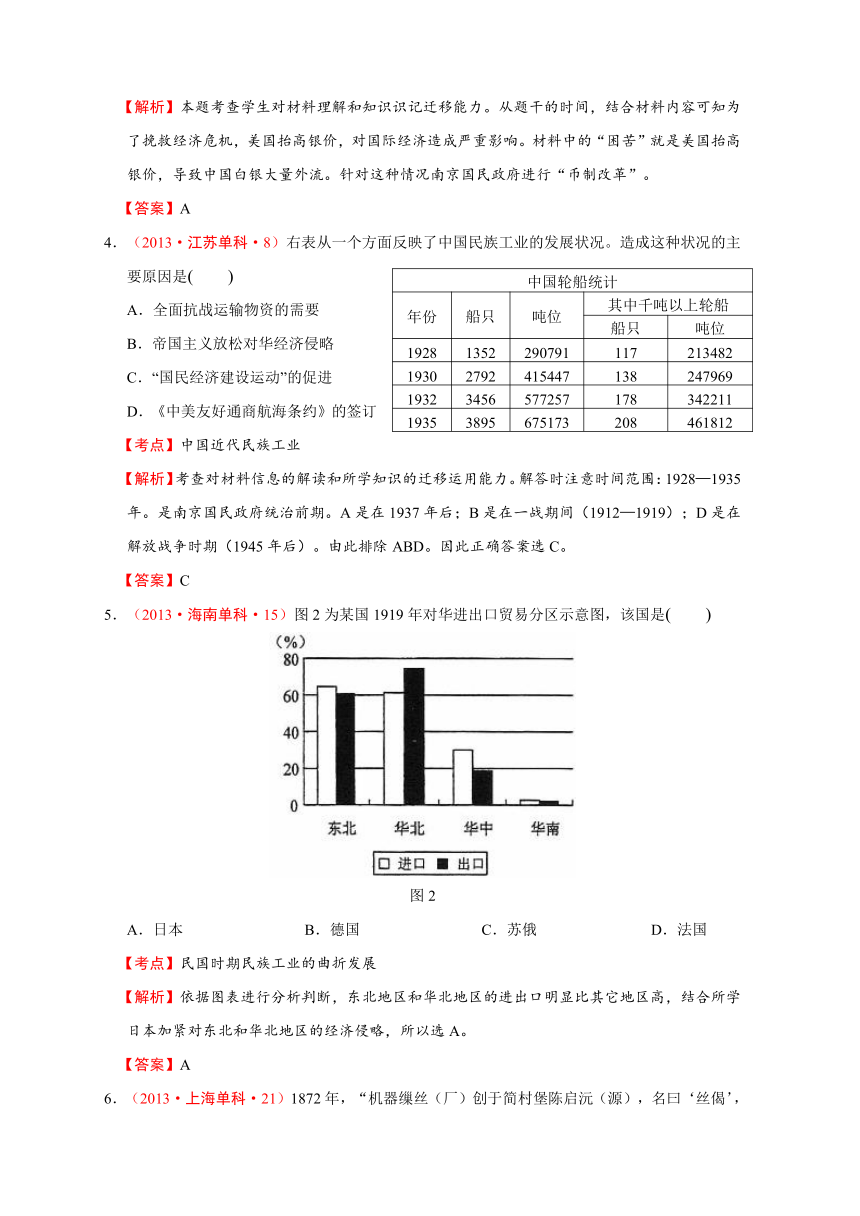

5.(2013·海南单科·15)图2为某国1919年对华进出口贸易分区示意图,该国是( )

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

图2

A.日本 B.德国 C.苏俄 D.法国

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】依据图表进行分析判断,东北地区和华北地区的进出口明显比其它地区高,结合所学日本加紧对东北和华北地区的经济侵略,所以选A。

【答案】A

6.(2013·上海单科·21)1872年,“机器缫丝(厂)创于简村堡陈启沅(源),名曰‘丝偈’,

以其用机器也;……以其交洋人也”。材料中的缫丝厂最可能坐落于( )

A.北京附近 B.广州附近 C.西安附近 D.成都附近

【考点】通商口岸与近代民族企业的产生

【解析】在西方列强侵略影响和洋务运动的诱导下,在通商口岸,一些地主、官僚和富商开始利用西方的先进技术开办民族工业,1872年陈启源在广东南海县兴办继昌隆缫丝厂就是著名的代表,故选B。

【答案】B

2012年题组

1.(2012·浙江文综卷·18)右边是抗日战争期间大后方七省(川、滇、黔、陕、甘、湘、桂)开办的工厂数量统计示意图(1937.7~1944)。从中可以得出的结论是( )

A.大后方七省开办工厂的速度逐年递增

B.太平洋战争爆发前后,大后方工业发展迅速

C.大后方和沿海工业比例发生很大变化

D.大后方工厂开办的主要原因是抵制日本的经济侵略

【解析】从统计示意图中可以看到大后方七省开办工厂的速度逐年有增有减,A项错误;1941年12月太平洋战争爆发前后,大后方工业发展超过了1937到1940年的发展水平,B项正确;材料中没有介绍沿海工业发展概况以及大后方工厂开办的主要原因,CD项错误。

【答案】B

2.(2012·全国大纲卷·17)1928年,南京国民政府制定的《海关进口税则》确定进口货物税率为7.5~27.5%,这废止了近代某一条约的相关规定。这一条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

【解析】考查近代不平等条约的危害。中国近代历史上第一个不平等条约《南京条约》规定,外商进出口货物交纳的关税,中国须同外国商定,中国逐渐丧失关税自主权,南京国民政府制定的《海关进口税则》确定进口货物税率,中国重新挽回这项主权。

【答案】A

3.(2012·全国课标卷·30)1895年,身为状元的张謇开始筹办纱厂,他称自己投身实业是“捐弃所恃,舍身喂虎”。这反映出张謇( )

A.毅然冲破视商为末业的传统观念 B.决心投入激烈的民族工商业竞争

C.预见到国内工商业发展前景暗淡 D.具有以追求利润为目的的冒险精神

【考点】重农抑商的经济政策

【解析】从时间信息与张謇的状元身份入手,理解“捐弃所恃,舍身喂虎”的含义。BCD项题干无从反映。

【答案】A

4.(2012·江苏单科·8)1934年上海市长指出,“近年以来,上海人口财富,均有巨量之增加,然吾人能谓其工商业均已健全发展否?未也,且去健全甚远。……是何故乎?上海犹鱼,内地犹水,财富集中,而不知所以流通之,非繁荣之象也;人口增加,失业者日众,城市生活之病态也!欲求鱼之生长,而不先实池以水,其可得乎?”这段话体现的施政设想是( )

A.强调帮助内地改善经济,营造发展环境

B.强调改变城市财富流向,缩小贫富差距

C.强调限制城市人口增长,提升人口素质

D.强调发展城市工商百业,增加城市就业

【解析】“上海犹鱼,内地犹水,财富集中,而不知所以流通之,非繁荣之象也”,财富过分的集中在经济发展较快的上海并不是真正的繁荣,上海的发展离不开内地的发展,就像鱼离不开水一样,上海市长注意协调区域经济发展,强调帮助内地改善经济,营造发展环境。

【答案】A

5.(2012·海南单科卷·16)一篇发表于1941年题为《三十年来的中国农村》的文章,包括五个主要部分:(一)农产商品化的加速,(二)纯封建制渐归消灭,(三)高利贷制变本加厉,(四)地权集中、农民离散,(五)劳力锐减、熟荒骤增。可以看出该文的主线是( )

A.生产关系的变革 B.商品经济的发展

C.生产力的发展变化 D.金融资本的发展

【解析】生产关系即是人们在物质资料生产过程中所结成的社会关系,包括生产资料所有制形式、人们在生产中的地位及其相互关系和产品分配方式三项内容。题干反映的是农村生产关系的变革,A项正确;题干中“农产品商品化的加速”能体商品经济的发展,但只是某个方面,与题意不符,排除B项;C项与A项对立,题干无从反映,C项排除;D项与B项同理排除,其可从“高利贷制变本加厉”中反映。

【答案】A

6.(2012·上海单科卷·17)19世纪80年代的上海诞生了一批由民族资本家创办的企业,这些企业集中在( )

A.石油化工业 B.冶金采矿业

C.机器制造业 D.轻工纺织业

【解析】中国民族资本家创办的企业资金少、规模小、技术落后,因此民族资本家主要以投资与日常生活相关的轻工业为主,ABC项属于重工业,D项属于轻工业。

【答案】D

7.(2012·上海单科卷·19)根据右图数据判断,该图统计的是1864至1895年中国( )

A.国库白银储备 B.领水外轮吨位

C.铁路里程数 D.茶叶出口额

【解析】两次鸦片战争后,巨额的战争赔款加剧清政府财政困难,国库白银储备日益减少;1876年英美商人修建的沪淞铁路通车,1864年铁路在中国还不存在;19世纪末资本输出取代商品输出成为主要侵略方式,茶叶出口额变化与史实不符,因此排除ACD项,选B。

【答案】B

2011年题组

1.(2011·广东文综·15)清末有舆论说:“中兴名臣曾国藩仅赏侯爵,李鸿章不过伯爵,其余百战功臣,竟有望男爵而不可得者,今乃以子、男等爵奖创办实业之工商,……斯诚稀世之创举。”此“创举”反映了( )

A.资本主义的萌芽 B.重农抑商传统的改变

C.爵位制度的创设 D.封建君主专制的加强

【解析】解题的关键在于理解“创举”这个中心词,在材料中指“今乃以子、男等爵奖创办实业之工商”。A项,资本主义萌芽的标志是雇佣关系,与之无关。C项,从材料中可知爵位制度在此创举之前已设,故不选。D项封建君主专制的加强主要指皇权不断加强,材料并未涉及,排除A、C、D三项。“创举”意为发生重大变化,明清清政府实行重农抑商政策,到清末,放宽对民间设厂的限制,故选B项。

【答案】B

2.(2011·山东文综·11)表2为中国工业发展初期(1872-1911年)设立的厂矿数量统计表。其中,纺织业的数量最有可能是( )

表2

行业 矿冶业 机器业 纺织业 食品工业 其他工业

数量(家) 72 3 ? 100 153

A.2 B.31 C.73 D.193

【解析】从时间(1872-1911年)信息上看,资本主义发展初期以发展轻工业为主,轻工业以纺织业和面粉业为主,所以纺织业比较发达,最有可能的是193,故选D。

【答案】D

3.(2011·上海单科·25)鸦片战争后,中国进口税率按5%征税。后经过新政府的谈判,这一税率提高至75%、20%、80%等14个等级,增加了国家的财政收入。该新政府是( )

A.南京临时政府 B.北洋政府

C.南京国民政府 D.重庆政府

【解析】南京临时政府承认所有的不平等条约有效,没有提高关税;北洋政府统治时期,军阀割据混战,无暇顾及关税;重庆政府时忙于抗战,也没有涉及关税调整;1927年南京国民政府成立,发动改订新约运动,实现了税率的提升。

【答案】C

4.(2011·海南单科·19)一位历史学家在回忆南京解放前夕的生活时称:“中央大学每月发薪水的那一天,可以说是最紧张的一天。各人在会计处拿到薪水,就得赶紧奔向新街口换成银元,立刻嘘嘘地赶到米市买米。”这反映了( )

A.纸币无法用于购买粮食 B.市场上粮食和食品奇缺

C.囤积银元和粮食现象普遍 D.银元币值较纸币稳定

【解析】题目反映的主要信息是法币的贬值,通货膨胀严重,所以要换成银元,币制比较稳定,所以最佳答案是D。市场上粮食和食品奇缺的话,应该先去买粮食和食品,而不是先去换成银元。故排除B。A不符合史实,排除。C与材料信息不符,排除。

【答案】D

2010年题组

1.(2010·江苏单科·11)右图反映了国民政府统治时期某一经济状况,对图中信息解读正确的是( )

A.抗战胜利后政府获得大量经济赔偿

B.国民经济建设运动刺激了货币发行

C.货币大量增发给民族工业巨大压力

D.布雷顿森林体系推动中国货币需求

【解析】此题考查的是对史料分析、归纳、处理的能力。根据图示反映的历史时期:抗日战争和解放战争初期,国民政府通过大量发行纸币,聚敛社会财富,给民族资本主义的发展造成巨大压力才,所以此题正确选项应该是C项。

【答案】C

2009年题组

1.(2009·山东文综·11)右图是20世纪重庆商务总会的一副楹联,它体现了近代工商业者的( )

A.重义轻利思想

B.维新图强思想

C.实业救国思想

D.中庸自保思想

【解析】从楹联中的“保全时局”“莫教美利让四方”可知反映的是实业救国的思想。

【答案】C

2.(2009·海南历史·19)表2 1937、1942年国民政府统治区重工业状况表

年份 占工厂总数比例 占工业资本总额比例 占工人总数比例

1937年 16% 4.4% 7.3%

1942年 58% 78% 49%

表2所示各种比例发生变化的主要原因是( )

A.抗日战争的影响 B.抗日根据地扩大

C.国际援助的增多 D.民营工业的发展

【解析】从表格中可以看出,1942年国民政府统治区重工业比1937年的重工业大幅度增加,当时正处于抗日战争时期,重工业迅速发展是为了满足战时的需要。

【答案】A

3.(2009·天津文综·6)右图所示的民族企业创建后,仅用三年时间,代理商即遍布全国大中城市,产品远销东南亚。其迅速发展的背景是( )

A.地处沿海的天津水陆交通便利

B.辛亥革命为其发展扫除了一些障碍

C.第一次世界大战为其发展提供了客观条件

D.南京国民政府推出了有利于发展经济的政策

【解析】A项是天津固有的自然优势,图片信息提示该企业创办于1932年,当时的中国政府应该是南京国民政府。

【答案】D

4.(2009·江苏历史·7)20世纪30年代蒋廷黻的《中国近代史大纲》称:近百年的中华民族根本只有一个问题,即追求近代化如果这一观点成立,是基于它( )A.全面揭示了近代中国历史的基本线索 B.根据人类文明发展的一般规律得出结论

C.考虑到近代中国特殊的社会性质 D.重视中国近代化建设的政治前提

【解析】此题考查中国民主革命的任务。根据现代化史观,近代历史的发展就是社会近现代化的历程。A项表述不全面,。代化只是其中一条线索;C项错误,半殖民地的中国应该首先谋求民族独立。

【答案】B

2008年题组

1.(2008·广东文基·22)“嗣后所有公共机关日用消耗各品,除特种无国货可代用者外,务请专购国货以示提倡。”该文告发布的时间最可能是在( )

A.戊戌变法时期 B.辛亥革命时期

C.民国初年 D.新中国成立初期

【解析】题干中的关键信息:“专购国货以示提倡”,反映了民国初年的爱用国货运动,应该选C项。

【答案】C

2.(2008·上海历史·29)下列选项中正确反映了1870~1956年中国民族资本主义发展趋势的是( )

【解析】19世纪70年代前后产生,甲午战后获得初步发展;一战期间进入“黄金时期”。一战后,列强卷土重来,很快萧条。南京民国政府统治前期,再次获得发展。但是在抗日战争期间,由于国民政府的“经济统制”和日本的侵略,再次衰落。到解放战争时期,美国商品大量涌入,再加上战争,濒临崩溃。新中国成立初,合理调整工商业。到三大改造时期,对资本主义工商业进行社会主义改造,从而变为社会主义经济的一部分。

【答案】A

3.(2008·海南历史·21)1938—1944年,我国科技人员在大后方注册的专利共431件,比此前20年全国的总和增长了157%,其中机器、电器、交通工具、化学药品类居多.形成这一现象的主要原因是( )

A.科技人员的内迁 B.军工企业的激增

C.民营工业的发展 D.战时需求的刺激

【解析】从试题中的时间可以判断此时我国正处在全面抗日时期,而此时专利以机器、电器、交通工具、化学药品类居多,不难得出其主要原因在于适应战争的需求。

【答案】D

2007年题组

1.(2007·北京文综·17)民国初期实业蓬勃发展,这一时期( )

①民族工业发展迅速 ②工业体系比较完整

③纺织和面粉业增长最快 ④张謇成为民族工商业的楷模

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】民国初期,中国民族资本主义虽然取得了较大的发展,但仍然受到帝国主义和封建主义的压迫,带有半殖民地半封建的特征。民族工业的发展主要是在轻工业方面,重工业基础极为薄弱,没有形成独立完整的工业体系。因此②项的说法错误。

【答案】C

2.(2007·广东历史·6)右图所示是民国九年的一则报纸广告。作为直接证据,它可以用于研究( )

振兴织袜厂

A.马克思主义的传播 B.实业救国的思潮

C.工人阶级的诞生 D.民族资本主义的产生

【解析】首先可以判断“民国九年”是1920年。C项发生在19世纪四五十年代,D项发生于19世纪70年代前后,故可排除。依据“报纸广告”中所给提示,可知反映的是民国初年民族工业发展的情况,排除A项。

【答案】B

二、非选择题

1.(2015·重庆文综·13)(18分)阅读材料,回答问题。

材料一 盛宣怀(1844~1916),江苏武进人。从1870年开始充当李鸿章幕僚,创办了一系列实业和教育事业。1896年,他将自办银行的见解向清廷作了系统的表述:“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给。立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁挠,故能维持不敝。各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利……商务枢机所系,现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持。”

——摘编自谢俊美编《中国通商银行》

材料二 1897年5月27日,经过盛宣怀一段时间的筹备,中国自办的第一家银行——中国通商银行在上海正式成立。银行股份全属华股,总董全是华人,其构成不是封建官僚就是买办商人,实行“权归总董,利归股商”。它的内部章则制度完全仿照英商汇丰银行章程来拟订,用洋人为大班,掌握业务经营上的实权。它以上海总行为中心,积极开展业务。

中国通商银行(上海总行)各类放款占其放款总额百分比

年份 国内工商业、交通业及其他 钱庄 外国洋行 外国在华银行 合计

1897年底 70 14 12 4 100

1898年底 51 11 38 0 100

1899年底 85 0 15 0 100

——摘编自中国人民银行上海市分行金融研究室编《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期》

(2)根据材料一,归纳盛宣怀提出的中国自办银行的理由。(6分)

(3)根据材料二,指出中国通商银行初创时期放款的重点领域。(2分)并结合所学知识,分析该行在重点领域放款所起的作用,(4分)指出该行在初创时期存在的不足。(2分)

【考点】(2)晚清中国民族工业的初步发展——盛宣怀提出自办银行

(3)晚清中国民族工业的初步发展——中国自办银行(中国通商银行)

【解析】(2)材料一“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给。立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁挠,故能维持不敝”可知近代银行比中国传统金融机构优越;据“现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持”可得出银行较强的融资能力有利于促进铁路建设等事业的发展;据“华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利”“杜洋商之挟持”可得出民族银行的建设有利于抵制洋商独揽中国银行利权。

(3)第一小问领域,材料二中国通商银行(上海总行)各类放款占其放款总额百分比,可知通商银行初期着重投资民族工商业及交通业;第二小问作用,银行资金向工商业和交通业倾斜,一定程度上推动了民族工商业及交通运输业的发展;促进了中国经济的近代化;第三小问不足,材料二“银行股份全属华股,总董全是华人,其构成不是封建官僚就是买办商人,实行“权归总董,利归股商”说明银行董事成员由官僚、买办商人构成,与近代银行现代化架构相差甚远;“内部章则制度完全仿照英商汇丰银行章程来拟订,用洋人为大班,掌握业务经营上的实权”说明银行在经营管理上依赖洋人,没有完全摆脱列强的控制,难以获得独立发展的空间。

【答案】(2)理由:银行比中国传统金融机构优越;有利于促进铁路建设等事业的发展;有利于抵制洋商独揽中国银行利权。(6分)

(3)领域:民族工商业及交通业。(2分)

作用:推动了民族工商业及交通运输业的发展;促进了中国经济的近代化。(4分)

不足:在经营管理上依赖洋人,没有完全摆脱列强的控制。(2分)

2.(2015·海南单科·27)(12分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料一 由民国元年至十年,政争兵乱,无年无之,举清末奖励实业政策之成绩尽破坏之,而无以为继。各省军人官吏不仅不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残;故就政府对待实业之态度与影响言,清末之九年为黄金时代,而民初之十年为黑暗时代。幸而欧战发生,吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。欧战既终,险象即生,吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——摘编自陈真、姚洛《中国近代工业史资料》

材料二 1912~1920年间中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%~13%之间。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括1912~1920年中国民族工业的发展状况。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1912~1920年阻碍中国民族工业发展的主要因素。(6分)

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业的发展

【解析】(1)据材料一中“幸而欧战发生,吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会”和材料二中得出第一次世界大战期间,民族工业迅速发展;据材料二中“1912~1920年间中国民族资本主义工业发展不平衡”得出中国的民族工业发展不平衡;根据课本知识,我国的民族工业主要集中在轻工业领域,如纺织业和面粉业,重工业基础薄弱,对外国资本和本国的封建势力严重依赖。

(2)据材料一中“政争兵乱,无年无之”得出时局动荡,缺少安定的发展化环境;据材料一中“各省军人官吏不仅不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残”得出封建政府对民族工业的阻碍;从材料一中中国民族工业在一战期间迅速发展和“欧战既终,险象即生”中得出外国资本的侵略也不利于我国民族工业的发展。在解题过程中对原因的分析要结合国际、国内等因素综合分析。

【答案】(1)状况:受第一次世界大战影响,民族工业快速发展,利润较高;发展不平衡;工业发展基础薄弱,内力不足。(6分)

(2)因素:政争兵乱,政局不稳,工业发展环境恶化;政府推动不力;外国资本的挤压。(6分)

3.(2014·重庆文综·13)(18分)第一次世界大战是帝国主义战争,但它也影响到了殖民地半殖民地国家。阅读材料,回答问题。

材料一 1913~1918年英、德、法三国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)

年份 英国 德国 法国

总值 指数 总值 指数 总值 指数

1913 96 910 944 100 28 302 403 100 5 299 517 100

1914 105 207 580 108.5 16 696 945 58.9 4 951 471 93.4

1917 51 989 185 53.6 —— —— 2 309 160 43.6

1918 49 890 293 51.5 —— —— 1 568 853 29.6

——周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》

(1)根据材料一,指出1913~1918年英、德、法三国输华货物总值变化的总体趋势。(2分)并结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。(6分)

【考点】(1)第一次世界大战的进程;民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业发展

【解析】(1)第一小问趋势从材料一中“英、德、法三国输华货物总值和指数的变化数据”来归纳即可得出英、法、德三国输华货物总值大大缩减;第二小问依据材料一中的时间“1913~1918年”,结合一战的史实可归纳出欧洲各国忙于一战,减少了对中国的商品输出;再结合材料一的出处“第一次世界大战时期中国民族工业的发展”,结合所学知识,从这一时期民族资本主义发展上的原因来分析即可。

【答案】(1)趋势:英、法、德三国输华货物总值大大缩减。

原因:欧洲各国忙于一战,减少了对中国的商品输出;中国民族资本主义的迅速发展减少了对外国商品的依赖;提倡国货运动抵制了外国商品的输入。

4.(2014·山东文综·38)(24分)某历史兴趣小组以“20世纪初中国的社会发展与女性解放”为课题开展研究性学习,在研究过程中使用了以下材料,得出了相关结论。

材料

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论:

①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。(8分)

【考点】(4)辛亥革命;五四运动;民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业迅速发展;新文化运动;近代中国社会习俗的变化——妇女解放(婚姻变革)

【解析】(4)从20世纪初期中国社会政治、经济、文化的变化展开论述,注意一定紧紧围绕“社会进步是妇女解放的重要前提”这一观点来论证作答即可。

【答案】(4)阐述:李欣淑接受新式教育、反对包办婚姻及与封建家庭的斗争等行为是20世纪初中国女性解放的缩影。

20世纪初的中国社会正发生着深刻变化。经济上,中国民族资本主义经济发展,为反封建斗争和社会进步奠定了物质基础,让更多妇女可以走出家庭并实现经济独立。政治上,辛亥革命推翻了君主专制制度,民主共和观念深入人心。南京临时政府颁布的一系列改革措施,在一定程度上传播了新观念、新思想,促进了女性解放。文化上,新式教育的发展,新文化运动和五四运动对民主、科学的弘扬,为女性解放提供了思想动力。

上述史实表明,反对专制制度,追求民主、自由和进步成为时代主题,这一切为女性解放创造了良好的社会前提条件。

5.(2014·北京文综·40)(24分)中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。1937年,国民政府制订了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

(1)结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。 (8分)

【考点】(1)新民主主义革命——抗日战争;民国时期民族工业的曲折发展——抗日战争时期民族工业内迁

【解析】(1)第一小问原因根据材料关键信息“中国重要工厂绝大部分都集中于上海”,分布不合理;“内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要”归纳回答即可;第二小问过程根据材料关键信息“打算在武汉建立新工业区”“已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川”,可得出先迁往武汉,后又迁往西北、西南等地。

【答案】(1)原因:中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。

过程:抗战初期企业迁往武汉;武汉失守前又迁往西北、西南等地。

6.(2013·天津文综·13)(22分)阅读材料,回答问题。

材料一 自从德国打了败仗,“公理战胜强权”,这句话几乎成了人人的口头禅。……德国倚仗着他的学问好,兵力强,专门侵害各国的平等自由,如今他打得大败,稍微懂得点公理的协约国,居然打胜了。这就叫做“公理战胜强权”。

——《独秀文存》

材料二 1918年11月,北京大学举行集会。胡适在演讲中说:“这一次协商国所以能大胜,全靠美国的帮助。美国所以加入战国,全是因为要寻一个‘解决武力’的办法。”“如今且说美大总统所主张,协商各国所同声赞成的‘解决武力’的办法……”

——彭明《五四运动史》

材料三 在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

——《北京大学日刊》1918年12月6日

(4)综合上述材料,分别概括陈独秀、胡适、李大钊的观点,(3分)并分析当时的国内背景。

(4分)

【考点】新文化运动 民国时期民族工业的曲折发展

【解析】观点的概括主要针对的是关于“一战”胜利的原因来回答。背景的回答要从当时中国的政治、经济和文化的角度,进行全方位的概括。

【答案】陈独秀:协约国的胜利是“公理战胜强权”。

胡适:“美国的帮助”使协约国取得胜利。

李大钊:一战的胜利是“庶民的胜利”。

北洋政府时期,中国民族资本主义进一步发展,无产阶级队伍壮大;新文化运动解放人们思想。

7.(2013·海南单科·27)(13分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料 据统计,1858~1911年间全国民族资本所设立的资本在1万元以上的民用工矿企业有953家,创办资本总额为2亿多元。而1901~1911年就设立了650家工矿企业,资本总额为1.4亿多元,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉天(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。各主要工业部门具体发展情况见下表。

1901~1911年

数量(家) 资本额(万元)

纺织业 82 1332.1

缫丝业 70 556.9

面粉业 53 786.8

火柴业 28 130

水电业 60 3813.8

机器业 20 352.1

矿冶业 73 2272.9

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出1901~1911年间中国民族工业发展的特点(6分)

(2)结合所学知识,简析1901~1911年间中国民族工业发展特点形成的原因。(7分)

【考点】民族资本主义的曲折发展。

【解析】民族工业在20世纪初的发展情况,第一问注意时间限定,这一时间段的中国民族工业发展的特点,注意结合材料。第二问形成特点的原因,注意简析。

【答案】(1)发展速度快;各部门发展不平衡,以轻工业为主;地区发展不平衡,集中于东部沿海地区;民族资本力量弱小,对外国资本依赖性较强。(6分)

(2)清政府放宽民间设厂限制,鼓励发展工商业;实业救国思潮兴起;轻工业投资少、见效快;长江流域和沿海地区受西方经济影响较深;受到外国资本的挤压。(7分)

8.(2012·全国大纲卷·37)(32分)阅读材料并结合所学知识,完成下列各题。

材料一 1851年英国举办“万国工业博览会”,有10个国家接受邀请,此为世界博览会的开始,后来逐步发展成为世界性盛会。为了显示国力,英国政府耗用4000多吨铁和400吨玻璃,建造了一座长逾1800英尺、高逾100英尺的“水晶宫”。此次博览会令人瞩目的展品当属引擎、印刷机和纺织机械等产品。在19世纪,原材料、机械、工业制品及雕塑作品成为世博会的主要展品,蒸汽机、混凝土、铝制品、橡胶、缝纫机、印刷机、火车、电动马达等相继成为展会上的新庞。

——摘编自霍勒斯·格里利《水晶宫及其经验》

材料二 第一届伦敦世博会上,中国的展品包括瓷器、屏风、象牙雕刻、珐琅彩铜器、大理石群像等,“荣记湖丝”获得“制造业和手工业”奖牌。1876年费城世博会中国馆展出了丝、茶、瓷器、绸缎、铜器、雕花器和景泰蓝等。1889年巴黎世博会中国馆正中可见“大清国”三字,门口对联有“中国有圣人”、“此乡多宝玉”字样。1893年芝加哥世博会中国村内的中国戏院,带有明显西方风格。1904年圣路易斯世博会的中国馆是满族王公住宅的复制品,摆有中华圣母像。“中华圣母”着慈禧太后服饰,保留圣母玛利亚的面貌,圣母左手抱着中国服饰的耶稣。在1915年巴拿马世博会上,西湖48景相册等获金奖,另有中国绘画作品42件,包括唐朝吴道子、宋朝马远、明朝唐伯虎等人的作品。

——摘编自马敏等编《博览会与近代中国》等

材料三

世界博览会主题概览

时间 主题 时间 主题

1933年 一个世纪的进步 1982年 能源:世界的原动力

1935年 通过竞争获得和平 1984年 河流的世界:水乃生命之源

1937年 现代世界的艺术和技术 1985年 居住与环境:人类家居科技

1939年 明日新世界 1990年 人类与自然

1958年 科学、文明和人性 1998年 海洋:未来的财富

1962年 太空时代的人类 2000年 人类-自然-科技-发展

1964年 通过理解走向和平 2005年 超越发展:大自然智慧的再发现

1970年 人类的进步与和谐 2010年 城市,让生活更美好

1974年 无污染的进步 2015年 给养地球:生命的能源

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明“万国工业博览会”举办的背景及其意义。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出世博会上中西展品的特点,并分析中国展品特点形成的原因。(12分)

(3)根据材料和所学知识,指出19世纪和20世纪世博会所体现的社会发展理念的变化,并分析这种变化的原因。(12分)

【解析】(1)1851年英国完成率先工业革命,成为世界世界工业强国,凭借强大的经济实力,英国举办第一届世博会,从一个侧面反映世界联系的加强。这届世博会对英国而言,提升它的国际影响力;对世界而言,为各国科技产品提供展示的平台,加强彼此交流。

(2)中国展出的是农产品和手工业产品,“中华圣母像保留圣母玛利亚的面貌”说明有西方色彩。中国展品特点形成的原因从农业经济繁荣、手工业技术先进、近代工业落后等方面分析,有西方色彩的原因是中西方联系加强。(3)两次工业革命关注的是科技和工业的发展,到20世纪“通过竞争获得和平”“人类的进步与和谐”成为主题,说明人们更注重和平、人与自然的和谐。两次世界大战的破坏、美苏冷战的敌对紧张,让人们呼唤和平。工业发展带来的污染让人们更加关注环保问题,思考科技带来的影响。

【答案】(1)背景:英国完成工业革命,成为世界工业强国;世界各国联系加强。

意义:提升了英国的国际影响;开创举办世博会的先河;提供了各国展示文明成果的 重要平台,有利于科技创新和经济文化交流。(8分)

(2)特点:中国:以传统工艺、美术、手工业品为主;有西方色彩。

西方:以先进科技成果、工业品为主。

原因:中国文化源远流长,农业文明高度发达,手工业技术精湛;现代化滞后,工业发展程度低;中西文化交流增强。(12分)

(3)变化:19世纪关注科技与工业的发展;20世纪更关注人类和平、和谐以及人与自然的关系。

原因:世界大战造成的灾难;科技作用的两重性受到关注;冷战凸显对抗的危险;经济全球化,片面追求经济发展导致环境、资源问题;技术革命展示了新的发展前景。(12分)

9.(2011·安徽文综·35)(30分)马克思说:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料二 近代中国工业十分落后,农业机器主要依赖进口,表1反映了辛亥革命后20年间机器进口的状况。

表1 每5年平均机器和工具年进口值

单位:1000海关两

年代 各种机器和工具(A) 农机具(B) B/A(%)

1912—1916 15956 118 0.74

1917—1921 39269 798 2.03

1922—1926 43074 390 0.91

1927—1931 55192 998 1.81

——摘编自章有义《明清及近代农业史论集》

(2)指出材料二所显示的中国近代农业生产力状况,分析形成这一状况的主要原因。(10分)

【解析】本题以历史热点——三农问题切入,考查学生的分析理解综合应用能力。第(1)题,注意从材料中概括,如“犁耕”、“丰给”、“大旱”等分析即可。第(2)题,状况可从“农机具的比重”等论证,原因要从政治、经济、文化等角度分析,如政府的重视,自然经济占主导等方面解答。

【答案】(2)由农机具在进口机具中所占比重低看出:农业生产已经使用机器,传统农具仍是主要 劳动工具。民国政府的倡导,近代化在农业领域的拓展。自然经济仍占主导地位,人多地少;综合国力弱,农民购买力低下。

10.(2010·福建文综·38)(37分)人均国内生产总值(人均GDP)是衡量一国(或地区)经济增长水平的基本指标。阅读下列材料,回答问题。

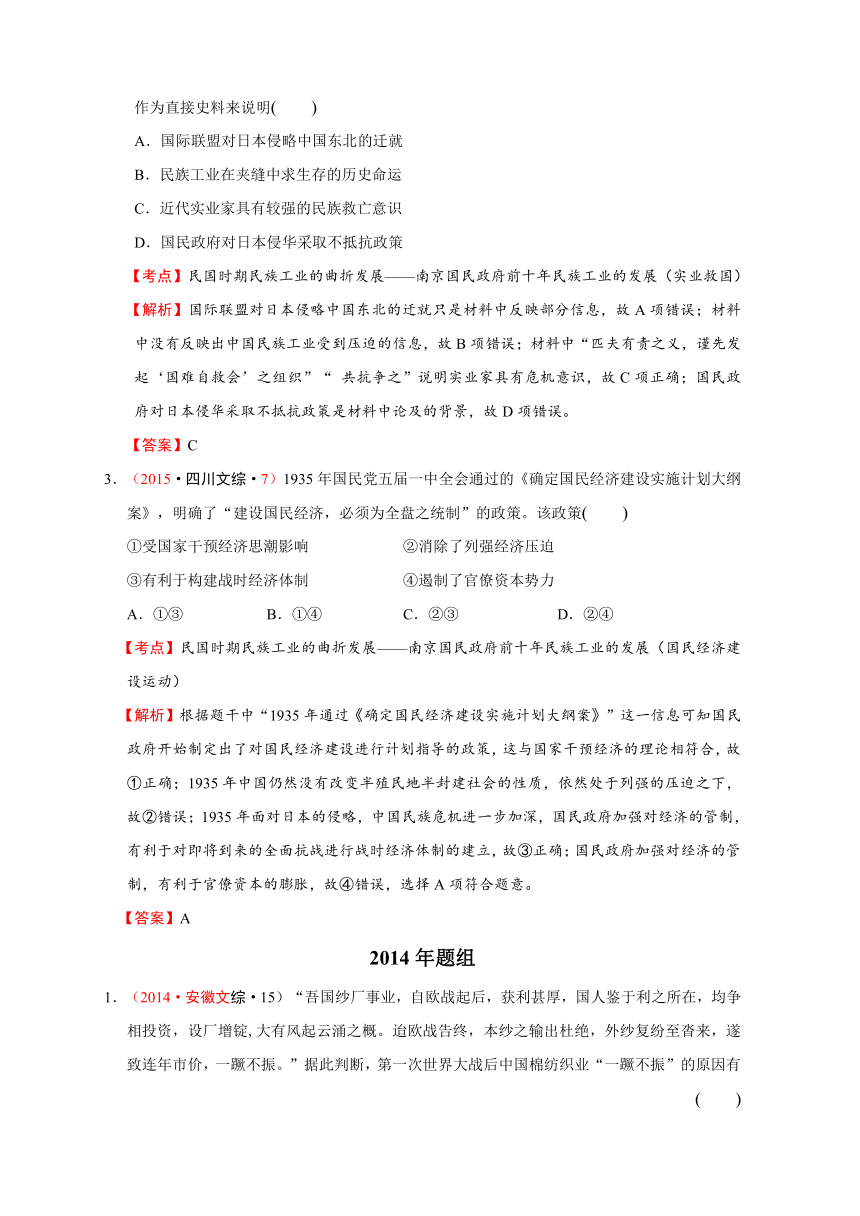

材料一 中国与西欧人均GDP水平基本变化趋势比较(公元400—1998年)

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

——摘编自[美:安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

材料二 19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——摘编自刘佛丁《中国近代经济发展史》

材料三 1921—1937年主要资本主义国家工业生产平均增长速度(%)

年份 日 英 美 法 德

1921—1929年 3.0 1.7 4.3 9.4 7.1

1930—1937年 9.9 2.7 0.7 —3.9 —0.3

——摘自任文侠等《日本工业现代化概观》

材料四 中国在1887年时为纯粹的农业生产国,工业生产只占很小的比例……到了1920年,工业产值增加到54.27亿元,所占比例也由原来的9.1%提升为23.8%……需要指出的是……近代机器工业产值占工业产值尚不到20%,并且农业仍占主导地位,中国仍然为一个农业国。

——摘自扬德才《中国经济史新论》

(1)据材料一,比较并指出A、B、C三个时段中国与西欧人均GDP水平的走势。(8分)

(2)分析影响B段中国与西欧人均GDP走势变化的主要原因(不考虑人口因素)。(12分)

(3)据材料二、三,指出民国成立至抗战爆发前中国工业发展的特点,据统汁该时期中国人口总数相对稳定,但工业的发展未能改变中国人均GDP下滑的走势,结合材料四及所学知识解释这一历史现象的原因。(12分)

(4)据材料一并结合所学知识,总结20世纪80年代以来中国与西欧人均GDP强劲上扬的共同经验。(5分)

【解析】第(1)题侧重对经济史和历史阶段特征的考查,古今贯通、中外结合,同时结合了工业发展、人均GDP与民生等热点问题的考查。第(2)题考查曲线图表的解读和概括能力,同时审题要把握比较和走势两个关键词,答案中要体现中与西欧三时段的走势,同时要体现两者的异同。第(3)题考查知识的调用能力,解题要懂得题目的转换,不考虑人口因素来分析人均GDP实际上也就是分析影响这时段经济发展的因素,此类问题一般从政治、经济、文化、对外关系 等几个方面分析。第(4)题以中国80年代发展为中心,横纵向对比总结。

【答案】(1)A段:中西大致保持一致,走势相对平稳,中国略高于西欧。

B段:中国稳定不前,西欧超过中国并持续上升。

C段:中国总体下降,西欧加速上升。

(2)中国:自然经济为主;君主专制统治强化;重农抑商、闭关锁国政策;思想文化专制。西欧:商品经济发展,工业革命与科技进步;资本主义制度逐步确立;海外贸易、殖民扩张与掠夺;民主思想发展。

(3)特点:中国工业得到较大发展;增长速度超过主要资本主义国家。

原因:近代中国工业产值基数低,在工农业总产值中所占比重小;落后的社会制度;动荡的社会环境;资本主义列强的掠夺和压制。

(4)走适合本国国情的发展道路;加强区域合作,顺应全球化潮流;重视科技创新、理论创新;重视教育,提高国民素质等。

中国轮船统计

年份 船只 吨位 其中千吨以上轮船

船只 吨位

1928 1352 290791 117 213482

1930 2792 415447 138 247969

1932 3456 577257 178 342211

1935 3895 675173 208 461812

(创建于1932年的天津某企业商标)

一、选择题

2015年题组

1.(2015·江苏单科·8)下表展示了1914~1920年华商火柴厂的发展情况。

年代 进口火柴(万罗) 新厂数 厂均资本额(万元)

1914 2383.58 10 4.92

1915 2097.34 9 3.30

1916 2062.07 4 1.42

1917 1559.43 8 5.47

1918 1334.08 3 0.66

1920 848.43 23 9.67

对表中数据的解读正确的是( )

A.辛亥革命直接导致了1914~1915年工业发展

B.火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增

C.火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征

D.反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮

【考点】 民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业的发展;资本主义在中国近代历史发展进程中地位——影响中国民族工业发展的主要因素

【解析】1911年,辛亥革命爆发,为民族资本主义的发展扫除了一些障碍,但不会“直接导致”1914~1915年工业发展,其直接原因是1914年第一次世界大战的爆发,故A项错误;表中1917年、1920年的数据反映了“递减影响着……的递增”,但其他年份华商投资额的增幅是下降,而非“递增”,故B项错误;第一次世界大战爆发后,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,客观上提供了有利的外部条件,使民族工业获得一个迅速发展的短暂春天,这反映了在半殖民地半封建社会的帝国主义和封建主义的夹缝中,近代中国民族资本主义艰难、曲折地发展,故C项正确;1915年为反对袁世凯与日本签订“二十一条”,掀起抵制日货、提倡国货的群众运动,有力地推动了民族资本主义的发展,不是“1920年”,故D项错误。

【答案】C

2.(2015·浙江文综·20)荣德生等刊登宣言:“东(三)省沦亡,于今两月,我国民政府迁延无措……且于国际联盟中显示让步……同人等以匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”,相约“监督政府之外交进行,对于一切有碍国家利益之行动,共抗争之。”这可以作为直接史料来说明( )

A.国际联盟对日本侵略中国东北的迁就

B.民族工业在夹缝中求生存的历史命运

C.近代实业家具有较强的民族救亡意识

D.国民政府对日本侵华采取不抵抗政策

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——南京国民政府前十年民族工业的发展(实业救国)

【解析】国际联盟对日本侵略中国东北的迁就只是材料中反映部分信息,故A项错误;材料中没有反映出中国民族工业受到压迫的信息,故B项错误;材料中“匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”“ 共抗争之”说明实业家具有危机意识,故C项正确;国民政府对日本侵华采取不抵抗政策是材料中论及的背景,故D项错误。

【答案】C

3.(2015·四川文综·7)1935年国民党五届一中全会通过的《确定国民经济建设实施计划大纲案》,明确了“建设国民经济,必须为全盘之统制”的政策。该政策( )

①受国家干预经济思潮影响 ②消除了列强经济压迫

③有利于构建战时经济体制 ④遏制了官僚资本势力

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——南京国民政府前十年民族工业的发展(国民经济建设运动)

【解析】根据题干中“1935年通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》”这一信息可知国民政府开始制定出了对国民经济建设进行计划指导的政策,这与国家干预经济的理论相符合,故①正确;1935年中国仍然没有改变半殖民地半封建社会的性质,依然处于列强的压迫之下,故②错误;1935年面对日本的侵略,中国民族危机进一步加深,国民政府加强对经济的管制,有利于对即将到来的全面抗战进行战时经济体制的建立,故③正确;国民政府加强对经济的管制,有利于官僚资本的膨胀,故④错误,选择A项符合题意。

【答案】A

2014年题组

1.(2014·安徽文综·15)“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有

( )

①世界棉纺织业渐超趋萎缩 ②西方列强经济侵略

③官僚资本挤压民族企业 ④商人投资规模过度

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】世界棉纺织业渐超趋萎缩不符合题意,故①错误;“迨欧战告终……外纱复纷至沓来……一蹶不振”,一战后西方列强卷土重来,民族资本主义经济“昙花一现”,故②正确;官僚资本一般是指国民党统治集团中的四大家族,凭借国家政权的垄断力量,通过发行公债、苛捐杂税、商业投机、通货膨胀等手段巧取豪夺而建立起来的资本主义工商企业,第一次世界大战期间中国还处于北洋军阀统治时期,故③错误;“国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概”可以得出,国人一战期间投资规模太大,故④正确,选择B项符合题意。

【答案】B

2.(2014·海南单科·16)晚清时期清政府实行专利制度,允许企业享有长时间生产经营垄断权。1912年北京政府规定专利保护期限最高为5年。后财政总长周学熙等为其所设公司申请30年的专利权时,未获批准。这反映了民国初期( )

A.建立了系统完善的经济法制体系 B.经济立法鼓励工商业自由竞争

C.中央政府限制官营商业的发展 D.经济法规得以完全遵照执行

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业发展

【解析】材料只是论及企业专利,并不能说明建立了系统完善的经济法制体系,故A项错误;依据材料中“北京政府规定专利保护期限最高为5年,申请30年的专利权时,未获批准”说明政府鼓励企业自由竞争,故B项正确;材料中没有反映官营商业信息,故C项错误;据所学“经济法规得以完全遵照执行”说法绝对,不符合实际,故D项错误。

【答案】B

2013年题组

1.(2013·安徽文综·15)图3显示以下年份外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总

额中所占比例。据此分析,下列表述正确的是( )

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

图3

A.民族资本主义处于初步发展阶段

B.民族资本依然受到外国资本挤压

C.国民政府的官僚资本体系开始崩溃

D.国际局势决定着中国产业资本发展

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】注意读图分析,尽管从1913年到1936年民族资本有较大发展,但官僚资本一直占有很大份额,所以选B,民族资本主义处于初步发展阶段是在19世纪末,排除A;国民政府官僚资本体系开始崩溃不符合史实,排除C;国际局势对中国产业资本的影响材料没有反映,排除D。

【答案】B

2.(2013·福建文综·19)表1是1912——1915年外资在华创办工厂数量变化表。影响变化的因素除一战外,还包括( )

表1

年份 1912 1913 1914 1915

工厂数(家) 46 46 12 2

A.自然经济最终解体 B.实业救国开始兴起

C.国货运动的推动 D.新文化运动的直接冲击

【考点】晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起

【解析】本题是一道表格题目,涉及的时间范畴是1912——1915年,事件是外资在华创办工厂数量的减少。可用排除法解题,A选项自然经济的最终解体是在三大改造完成时;B选项是在19世纪末;新文化运动开始于1915年,所以D也排除。

【答案】C

3.(2013·四川文综·5)美国银行家杨格在《1927至1937年中国财政经济情况》中说:“美国有意识的抬高银价。……已在中国酿成无法忍受的困苦。”面对这一“困苦”,南京国民政府采取的重大举措是( )

A.实行“币制改革”

B.鼓励华侨投资国内产业

C.发起提倡国货运动

D.开展国民经济建设运动

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】本题考查学生对材料理解和知识识记迁移能力。从题干的时间,结合材料内容可知为了挽救经济危机,美国抬高银价,对国际经济造成严重影响。材料中的“困苦”就是美国抬高银价,导致中国白银大量外流。针对这种情况南京国民政府进行“币制改革”。

【答案】A

4.(2013·江苏单科·8)右表从一个方面反映了中国民族工业的发展状况。造成这种状况的主要原因是( )

A.全面抗战运输物资的需要

B.帝国主义放松对华经济侵略

C.“国民经济建设运动”的促进

D.《中美友好通商航海条约》的签订

【考点】中国近代民族工业

【解析】考查对材料信息的解读和所学知识的迁移运用能力。解答时注意时间范围:1928—1935年。是南京国民政府统治前期。A是在1937年后;B是在一战期间(1912—1919);D是在解放战争时期(1945年后)。由此排除ABD。因此正确答案选C。

【答案】C

5.(2013·海南单科·15)图2为某国1919年对华进出口贸易分区示意图,该国是( )

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

图2

A.日本 B.德国 C.苏俄 D.法国

【考点】民国时期民族工业的曲折发展

【解析】依据图表进行分析判断,东北地区和华北地区的进出口明显比其它地区高,结合所学日本加紧对东北和华北地区的经济侵略,所以选A。

【答案】A

6.(2013·上海单科·21)1872年,“机器缫丝(厂)创于简村堡陈启沅(源),名曰‘丝偈’,

以其用机器也;……以其交洋人也”。材料中的缫丝厂最可能坐落于( )

A.北京附近 B.广州附近 C.西安附近 D.成都附近

【考点】通商口岸与近代民族企业的产生

【解析】在西方列强侵略影响和洋务运动的诱导下,在通商口岸,一些地主、官僚和富商开始利用西方的先进技术开办民族工业,1872年陈启源在广东南海县兴办继昌隆缫丝厂就是著名的代表,故选B。

【答案】B

2012年题组

1.(2012·浙江文综卷·18)右边是抗日战争期间大后方七省(川、滇、黔、陕、甘、湘、桂)开办的工厂数量统计示意图(1937.7~1944)。从中可以得出的结论是( )

A.大后方七省开办工厂的速度逐年递增

B.太平洋战争爆发前后,大后方工业发展迅速

C.大后方和沿海工业比例发生很大变化

D.大后方工厂开办的主要原因是抵制日本的经济侵略

【解析】从统计示意图中可以看到大后方七省开办工厂的速度逐年有增有减,A项错误;1941年12月太平洋战争爆发前后,大后方工业发展超过了1937到1940年的发展水平,B项正确;材料中没有介绍沿海工业发展概况以及大后方工厂开办的主要原因,CD项错误。

【答案】B

2.(2012·全国大纲卷·17)1928年,南京国民政府制定的《海关进口税则》确定进口货物税率为7.5~27.5%,这废止了近代某一条约的相关规定。这一条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

【解析】考查近代不平等条约的危害。中国近代历史上第一个不平等条约《南京条约》规定,外商进出口货物交纳的关税,中国须同外国商定,中国逐渐丧失关税自主权,南京国民政府制定的《海关进口税则》确定进口货物税率,中国重新挽回这项主权。

【答案】A

3.(2012·全国课标卷·30)1895年,身为状元的张謇开始筹办纱厂,他称自己投身实业是“捐弃所恃,舍身喂虎”。这反映出张謇( )

A.毅然冲破视商为末业的传统观念 B.决心投入激烈的民族工商业竞争

C.预见到国内工商业发展前景暗淡 D.具有以追求利润为目的的冒险精神

【考点】重农抑商的经济政策

【解析】从时间信息与张謇的状元身份入手,理解“捐弃所恃,舍身喂虎”的含义。BCD项题干无从反映。

【答案】A

4.(2012·江苏单科·8)1934年上海市长指出,“近年以来,上海人口财富,均有巨量之增加,然吾人能谓其工商业均已健全发展否?未也,且去健全甚远。……是何故乎?上海犹鱼,内地犹水,财富集中,而不知所以流通之,非繁荣之象也;人口增加,失业者日众,城市生活之病态也!欲求鱼之生长,而不先实池以水,其可得乎?”这段话体现的施政设想是( )

A.强调帮助内地改善经济,营造发展环境

B.强调改变城市财富流向,缩小贫富差距

C.强调限制城市人口增长,提升人口素质

D.强调发展城市工商百业,增加城市就业

【解析】“上海犹鱼,内地犹水,财富集中,而不知所以流通之,非繁荣之象也”,财富过分的集中在经济发展较快的上海并不是真正的繁荣,上海的发展离不开内地的发展,就像鱼离不开水一样,上海市长注意协调区域经济发展,强调帮助内地改善经济,营造发展环境。

【答案】A

5.(2012·海南单科卷·16)一篇发表于1941年题为《三十年来的中国农村》的文章,包括五个主要部分:(一)农产商品化的加速,(二)纯封建制渐归消灭,(三)高利贷制变本加厉,(四)地权集中、农民离散,(五)劳力锐减、熟荒骤增。可以看出该文的主线是( )

A.生产关系的变革 B.商品经济的发展

C.生产力的发展变化 D.金融资本的发展

【解析】生产关系即是人们在物质资料生产过程中所结成的社会关系,包括生产资料所有制形式、人们在生产中的地位及其相互关系和产品分配方式三项内容。题干反映的是农村生产关系的变革,A项正确;题干中“农产品商品化的加速”能体商品经济的发展,但只是某个方面,与题意不符,排除B项;C项与A项对立,题干无从反映,C项排除;D项与B项同理排除,其可从“高利贷制变本加厉”中反映。

【答案】A

6.(2012·上海单科卷·17)19世纪80年代的上海诞生了一批由民族资本家创办的企业,这些企业集中在( )

A.石油化工业 B.冶金采矿业

C.机器制造业 D.轻工纺织业

【解析】中国民族资本家创办的企业资金少、规模小、技术落后,因此民族资本家主要以投资与日常生活相关的轻工业为主,ABC项属于重工业,D项属于轻工业。

【答案】D

7.(2012·上海单科卷·19)根据右图数据判断,该图统计的是1864至1895年中国( )

A.国库白银储备 B.领水外轮吨位

C.铁路里程数 D.茶叶出口额

【解析】两次鸦片战争后,巨额的战争赔款加剧清政府财政困难,国库白银储备日益减少;1876年英美商人修建的沪淞铁路通车,1864年铁路在中国还不存在;19世纪末资本输出取代商品输出成为主要侵略方式,茶叶出口额变化与史实不符,因此排除ACD项,选B。

【答案】B

2011年题组

1.(2011·广东文综·15)清末有舆论说:“中兴名臣曾国藩仅赏侯爵,李鸿章不过伯爵,其余百战功臣,竟有望男爵而不可得者,今乃以子、男等爵奖创办实业之工商,……斯诚稀世之创举。”此“创举”反映了( )

A.资本主义的萌芽 B.重农抑商传统的改变

C.爵位制度的创设 D.封建君主专制的加强

【解析】解题的关键在于理解“创举”这个中心词,在材料中指“今乃以子、男等爵奖创办实业之工商”。A项,资本主义萌芽的标志是雇佣关系,与之无关。C项,从材料中可知爵位制度在此创举之前已设,故不选。D项封建君主专制的加强主要指皇权不断加强,材料并未涉及,排除A、C、D三项。“创举”意为发生重大变化,明清清政府实行重农抑商政策,到清末,放宽对民间设厂的限制,故选B项。

【答案】B

2.(2011·山东文综·11)表2为中国工业发展初期(1872-1911年)设立的厂矿数量统计表。其中,纺织业的数量最有可能是( )

表2

行业 矿冶业 机器业 纺织业 食品工业 其他工业

数量(家) 72 3 ? 100 153

A.2 B.31 C.73 D.193

【解析】从时间(1872-1911年)信息上看,资本主义发展初期以发展轻工业为主,轻工业以纺织业和面粉业为主,所以纺织业比较发达,最有可能的是193,故选D。

【答案】D

3.(2011·上海单科·25)鸦片战争后,中国进口税率按5%征税。后经过新政府的谈判,这一税率提高至75%、20%、80%等14个等级,增加了国家的财政收入。该新政府是( )

A.南京临时政府 B.北洋政府

C.南京国民政府 D.重庆政府

【解析】南京临时政府承认所有的不平等条约有效,没有提高关税;北洋政府统治时期,军阀割据混战,无暇顾及关税;重庆政府时忙于抗战,也没有涉及关税调整;1927年南京国民政府成立,发动改订新约运动,实现了税率的提升。

【答案】C

4.(2011·海南单科·19)一位历史学家在回忆南京解放前夕的生活时称:“中央大学每月发薪水的那一天,可以说是最紧张的一天。各人在会计处拿到薪水,就得赶紧奔向新街口换成银元,立刻嘘嘘地赶到米市买米。”这反映了( )

A.纸币无法用于购买粮食 B.市场上粮食和食品奇缺

C.囤积银元和粮食现象普遍 D.银元币值较纸币稳定

【解析】题目反映的主要信息是法币的贬值,通货膨胀严重,所以要换成银元,币制比较稳定,所以最佳答案是D。市场上粮食和食品奇缺的话,应该先去买粮食和食品,而不是先去换成银元。故排除B。A不符合史实,排除。C与材料信息不符,排除。

【答案】D

2010年题组

1.(2010·江苏单科·11)右图反映了国民政府统治时期某一经济状况,对图中信息解读正确的是( )

A.抗战胜利后政府获得大量经济赔偿

B.国民经济建设运动刺激了货币发行

C.货币大量增发给民族工业巨大压力

D.布雷顿森林体系推动中国货币需求

【解析】此题考查的是对史料分析、归纳、处理的能力。根据图示反映的历史时期:抗日战争和解放战争初期,国民政府通过大量发行纸币,聚敛社会财富,给民族资本主义的发展造成巨大压力才,所以此题正确选项应该是C项。

【答案】C

2009年题组

1.(2009·山东文综·11)右图是20世纪重庆商务总会的一副楹联,它体现了近代工商业者的( )

A.重义轻利思想

B.维新图强思想

C.实业救国思想

D.中庸自保思想

【解析】从楹联中的“保全时局”“莫教美利让四方”可知反映的是实业救国的思想。

【答案】C

2.(2009·海南历史·19)表2 1937、1942年国民政府统治区重工业状况表

年份 占工厂总数比例 占工业资本总额比例 占工人总数比例

1937年 16% 4.4% 7.3%

1942年 58% 78% 49%

表2所示各种比例发生变化的主要原因是( )

A.抗日战争的影响 B.抗日根据地扩大

C.国际援助的增多 D.民营工业的发展

【解析】从表格中可以看出,1942年国民政府统治区重工业比1937年的重工业大幅度增加,当时正处于抗日战争时期,重工业迅速发展是为了满足战时的需要。

【答案】A

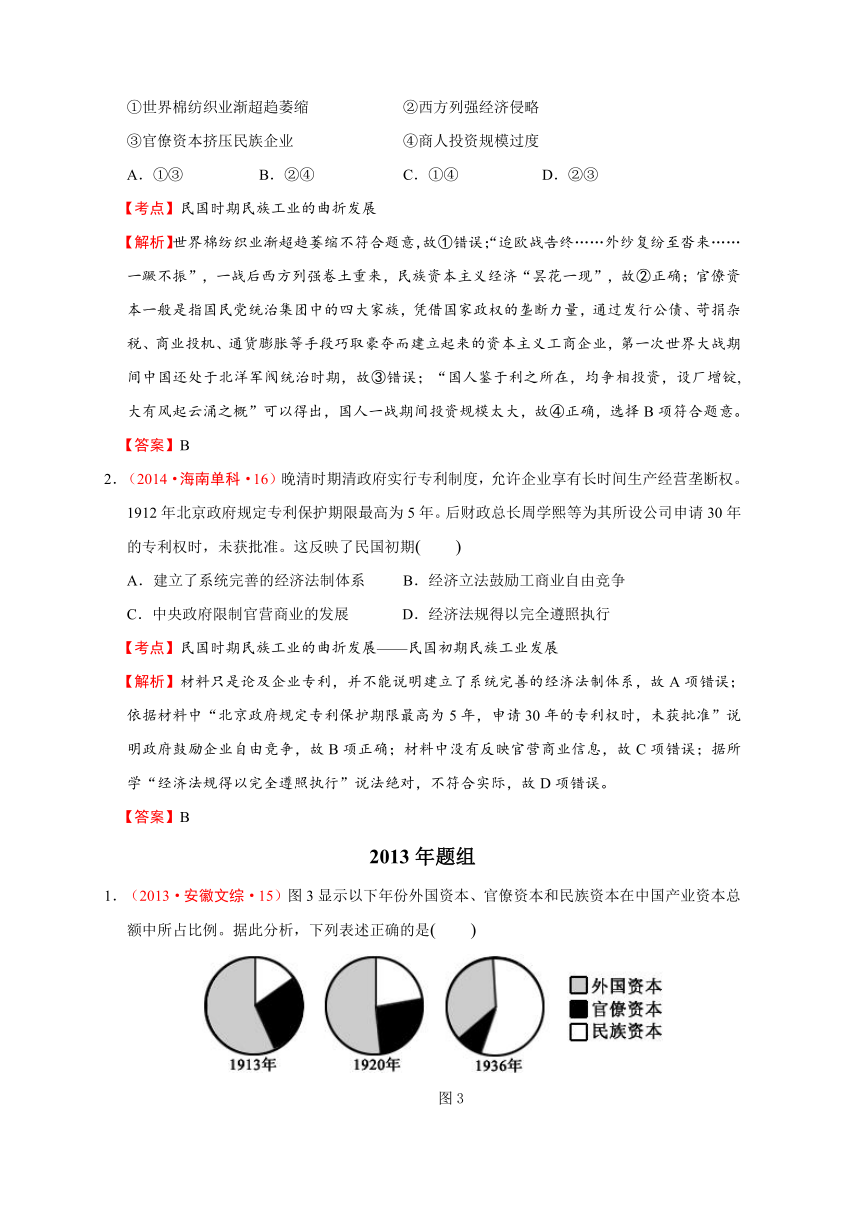

3.(2009·天津文综·6)右图所示的民族企业创建后,仅用三年时间,代理商即遍布全国大中城市,产品远销东南亚。其迅速发展的背景是( )

A.地处沿海的天津水陆交通便利

B.辛亥革命为其发展扫除了一些障碍

C.第一次世界大战为其发展提供了客观条件

D.南京国民政府推出了有利于发展经济的政策

【解析】A项是天津固有的自然优势,图片信息提示该企业创办于1932年,当时的中国政府应该是南京国民政府。

【答案】D

4.(2009·江苏历史·7)20世纪30年代蒋廷黻的《中国近代史大纲》称:近百年的中华民族根本只有一个问题,即追求近代化如果这一观点成立,是基于它( )A.全面揭示了近代中国历史的基本线索 B.根据人类文明发展的一般规律得出结论

C.考虑到近代中国特殊的社会性质 D.重视中国近代化建设的政治前提

【解析】此题考查中国民主革命的任务。根据现代化史观,近代历史的发展就是社会近现代化的历程。A项表述不全面,。代化只是其中一条线索;C项错误,半殖民地的中国应该首先谋求民族独立。

【答案】B

2008年题组

1.(2008·广东文基·22)“嗣后所有公共机关日用消耗各品,除特种无国货可代用者外,务请专购国货以示提倡。”该文告发布的时间最可能是在( )

A.戊戌变法时期 B.辛亥革命时期

C.民国初年 D.新中国成立初期

【解析】题干中的关键信息:“专购国货以示提倡”,反映了民国初年的爱用国货运动,应该选C项。

【答案】C

2.(2008·上海历史·29)下列选项中正确反映了1870~1956年中国民族资本主义发展趋势的是( )

【解析】19世纪70年代前后产生,甲午战后获得初步发展;一战期间进入“黄金时期”。一战后,列强卷土重来,很快萧条。南京民国政府统治前期,再次获得发展。但是在抗日战争期间,由于国民政府的“经济统制”和日本的侵略,再次衰落。到解放战争时期,美国商品大量涌入,再加上战争,濒临崩溃。新中国成立初,合理调整工商业。到三大改造时期,对资本主义工商业进行社会主义改造,从而变为社会主义经济的一部分。

【答案】A

3.(2008·海南历史·21)1938—1944年,我国科技人员在大后方注册的专利共431件,比此前20年全国的总和增长了157%,其中机器、电器、交通工具、化学药品类居多.形成这一现象的主要原因是( )

A.科技人员的内迁 B.军工企业的激增

C.民营工业的发展 D.战时需求的刺激

【解析】从试题中的时间可以判断此时我国正处在全面抗日时期,而此时专利以机器、电器、交通工具、化学药品类居多,不难得出其主要原因在于适应战争的需求。

【答案】D

2007年题组

1.(2007·北京文综·17)民国初期实业蓬勃发展,这一时期( )

①民族工业发展迅速 ②工业体系比较完整

③纺织和面粉业增长最快 ④张謇成为民族工商业的楷模

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】民国初期,中国民族资本主义虽然取得了较大的发展,但仍然受到帝国主义和封建主义的压迫,带有半殖民地半封建的特征。民族工业的发展主要是在轻工业方面,重工业基础极为薄弱,没有形成独立完整的工业体系。因此②项的说法错误。

【答案】C

2.(2007·广东历史·6)右图所示是民国九年的一则报纸广告。作为直接证据,它可以用于研究( )

振兴织袜厂

A.马克思主义的传播 B.实业救国的思潮

C.工人阶级的诞生 D.民族资本主义的产生

【解析】首先可以判断“民国九年”是1920年。C项发生在19世纪四五十年代,D项发生于19世纪70年代前后,故可排除。依据“报纸广告”中所给提示,可知反映的是民国初年民族工业发展的情况,排除A项。

【答案】B

二、非选择题

1.(2015·重庆文综·13)(18分)阅读材料,回答问题。

材料一 盛宣怀(1844~1916),江苏武进人。从1870年开始充当李鸿章幕僚,创办了一系列实业和教育事业。1896年,他将自办银行的见解向清廷作了系统的表述:“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给。立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁挠,故能维持不敝。各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利……商务枢机所系,现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持。”

——摘编自谢俊美编《中国通商银行》

材料二 1897年5月27日,经过盛宣怀一段时间的筹备,中国自办的第一家银行——中国通商银行在上海正式成立。银行股份全属华股,总董全是华人,其构成不是封建官僚就是买办商人,实行“权归总董,利归股商”。它的内部章则制度完全仿照英商汇丰银行章程来拟订,用洋人为大班,掌握业务经营上的实权。它以上海总行为中心,积极开展业务。

中国通商银行(上海总行)各类放款占其放款总额百分比

年份 国内工商业、交通业及其他 钱庄 外国洋行 外国在华银行 合计

1897年底 70 14 12 4 100

1898年底 51 11 38 0 100

1899年底 85 0 15 0 100

——摘编自中国人民银行上海市分行金融研究室编《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期》

(2)根据材料一,归纳盛宣怀提出的中国自办银行的理由。(6分)

(3)根据材料二,指出中国通商银行初创时期放款的重点领域。(2分)并结合所学知识,分析该行在重点领域放款所起的作用,(4分)指出该行在初创时期存在的不足。(2分)

【考点】(2)晚清中国民族工业的初步发展——盛宣怀提出自办银行

(3)晚清中国民族工业的初步发展——中国自办银行(中国通商银行)

【解析】(2)材料一“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给。立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁挠,故能维持不敝”可知近代银行比中国传统金融机构优越;据“现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持”可得出银行较强的融资能力有利于促进铁路建设等事业的发展;据“华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利”“杜洋商之挟持”可得出民族银行的建设有利于抵制洋商独揽中国银行利权。

(3)第一小问领域,材料二中国通商银行(上海总行)各类放款占其放款总额百分比,可知通商银行初期着重投资民族工商业及交通业;第二小问作用,银行资金向工商业和交通业倾斜,一定程度上推动了民族工商业及交通运输业的发展;促进了中国经济的近代化;第三小问不足,材料二“银行股份全属华股,总董全是华人,其构成不是封建官僚就是买办商人,实行“权归总董,利归股商”说明银行董事成员由官僚、买办商人构成,与近代银行现代化架构相差甚远;“内部章则制度完全仿照英商汇丰银行章程来拟订,用洋人为大班,掌握业务经营上的实权”说明银行在经营管理上依赖洋人,没有完全摆脱列强的控制,难以获得独立发展的空间。

【答案】(2)理由:银行比中国传统金融机构优越;有利于促进铁路建设等事业的发展;有利于抵制洋商独揽中国银行利权。(6分)

(3)领域:民族工商业及交通业。(2分)

作用:推动了民族工商业及交通运输业的发展;促进了中国经济的近代化。(4分)

不足:在经营管理上依赖洋人,没有完全摆脱列强的控制。(2分)

2.(2015·海南单科·27)(12分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料一 由民国元年至十年,政争兵乱,无年无之,举清末奖励实业政策之成绩尽破坏之,而无以为继。各省军人官吏不仅不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残;故就政府对待实业之态度与影响言,清末之九年为黄金时代,而民初之十年为黑暗时代。幸而欧战发生,吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。欧战既终,险象即生,吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——摘编自陈真、姚洛《中国近代工业史资料》

材料二 1912~1920年间中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%~13%之间。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括1912~1920年中国民族工业的发展状况。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1912~1920年阻碍中国民族工业发展的主要因素。(6分)

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业的发展

【解析】(1)据材料一中“幸而欧战发生,吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会”和材料二中得出第一次世界大战期间,民族工业迅速发展;据材料二中“1912~1920年间中国民族资本主义工业发展不平衡”得出中国的民族工业发展不平衡;根据课本知识,我国的民族工业主要集中在轻工业领域,如纺织业和面粉业,重工业基础薄弱,对外国资本和本国的封建势力严重依赖。

(2)据材料一中“政争兵乱,无年无之”得出时局动荡,缺少安定的发展化环境;据材料一中“各省军人官吏不仅不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残”得出封建政府对民族工业的阻碍;从材料一中中国民族工业在一战期间迅速发展和“欧战既终,险象即生”中得出外国资本的侵略也不利于我国民族工业的发展。在解题过程中对原因的分析要结合国际、国内等因素综合分析。

【答案】(1)状况:受第一次世界大战影响,民族工业快速发展,利润较高;发展不平衡;工业发展基础薄弱,内力不足。(6分)

(2)因素:政争兵乱,政局不稳,工业发展环境恶化;政府推动不力;外国资本的挤压。(6分)

3.(2014·重庆文综·13)(18分)第一次世界大战是帝国主义战争,但它也影响到了殖民地半殖民地国家。阅读材料,回答问题。

材料一 1913~1918年英、德、法三国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)

年份 英国 德国 法国

总值 指数 总值 指数 总值 指数

1913 96 910 944 100 28 302 403 100 5 299 517 100

1914 105 207 580 108.5 16 696 945 58.9 4 951 471 93.4

1917 51 989 185 53.6 —— —— 2 309 160 43.6

1918 49 890 293 51.5 —— —— 1 568 853 29.6

——周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》

(1)根据材料一,指出1913~1918年英、德、法三国输华货物总值变化的总体趋势。(2分)并结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。(6分)

【考点】(1)第一次世界大战的进程;民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业发展

【解析】(1)第一小问趋势从材料一中“英、德、法三国输华货物总值和指数的变化数据”来归纳即可得出英、法、德三国输华货物总值大大缩减;第二小问依据材料一中的时间“1913~1918年”,结合一战的史实可归纳出欧洲各国忙于一战,减少了对中国的商品输出;再结合材料一的出处“第一次世界大战时期中国民族工业的发展”,结合所学知识,从这一时期民族资本主义发展上的原因来分析即可。

【答案】(1)趋势:英、法、德三国输华货物总值大大缩减。

原因:欧洲各国忙于一战,减少了对中国的商品输出;中国民族资本主义的迅速发展减少了对外国商品的依赖;提倡国货运动抵制了外国商品的输入。

4.(2014·山东文综·38)(24分)某历史兴趣小组以“20世纪初中国的社会发展与女性解放”为课题开展研究性学习,在研究过程中使用了以下材料,得出了相关结论。

材料

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论:

①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。(8分)

【考点】(4)辛亥革命;五四运动;民国时期民族工业的曲折发展——民国初期民族工业迅速发展;新文化运动;近代中国社会习俗的变化——妇女解放(婚姻变革)

【解析】(4)从20世纪初期中国社会政治、经济、文化的变化展开论述,注意一定紧紧围绕“社会进步是妇女解放的重要前提”这一观点来论证作答即可。

【答案】(4)阐述:李欣淑接受新式教育、反对包办婚姻及与封建家庭的斗争等行为是20世纪初中国女性解放的缩影。

20世纪初的中国社会正发生着深刻变化。经济上,中国民族资本主义经济发展,为反封建斗争和社会进步奠定了物质基础,让更多妇女可以走出家庭并实现经济独立。政治上,辛亥革命推翻了君主专制制度,民主共和观念深入人心。南京临时政府颁布的一系列改革措施,在一定程度上传播了新观念、新思想,促进了女性解放。文化上,新式教育的发展,新文化运动和五四运动对民主、科学的弘扬,为女性解放提供了思想动力。

上述史实表明,反对专制制度,追求民主、自由和进步成为时代主题,这一切为女性解放创造了良好的社会前提条件。

5.(2014·北京文综·40)(24分)中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。1937年,国民政府制订了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

(1)结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。 (8分)

【考点】(1)新民主主义革命——抗日战争;民国时期民族工业的曲折发展——抗日战争时期民族工业内迁

【解析】(1)第一小问原因根据材料关键信息“中国重要工厂绝大部分都集中于上海”,分布不合理;“内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要”归纳回答即可;第二小问过程根据材料关键信息“打算在武汉建立新工业区”“已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川”,可得出先迁往武汉,后又迁往西北、西南等地。

【答案】(1)原因:中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。

过程:抗战初期企业迁往武汉;武汉失守前又迁往西北、西南等地。

6.(2013·天津文综·13)(22分)阅读材料,回答问题。

材料一 自从德国打了败仗,“公理战胜强权”,这句话几乎成了人人的口头禅。……德国倚仗着他的学问好,兵力强,专门侵害各国的平等自由,如今他打得大败,稍微懂得点公理的协约国,居然打胜了。这就叫做“公理战胜强权”。

——《独秀文存》

材料二 1918年11月,北京大学举行集会。胡适在演讲中说:“这一次协商国所以能大胜,全靠美国的帮助。美国所以加入战国,全是因为要寻一个‘解决武力’的办法。”“如今且说美大总统所主张,协商各国所同声赞成的‘解决武力’的办法……”

——彭明《五四运动史》

材料三 在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

——《北京大学日刊》1918年12月6日

(4)综合上述材料,分别概括陈独秀、胡适、李大钊的观点,(3分)并分析当时的国内背景。

(4分)

【考点】新文化运动 民国时期民族工业的曲折发展

【解析】观点的概括主要针对的是关于“一战”胜利的原因来回答。背景的回答要从当时中国的政治、经济和文化的角度,进行全方位的概括。

【答案】陈独秀:协约国的胜利是“公理战胜强权”。

胡适:“美国的帮助”使协约国取得胜利。

李大钊:一战的胜利是“庶民的胜利”。

北洋政府时期,中国民族资本主义进一步发展,无产阶级队伍壮大;新文化运动解放人们思想。

7.(2013·海南单科·27)(13分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料 据统计,1858~1911年间全国民族资本所设立的资本在1万元以上的民用工矿企业有953家,创办资本总额为2亿多元。而1901~1911年就设立了650家工矿企业,资本总额为1.4亿多元,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉天(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。各主要工业部门具体发展情况见下表。

1901~1911年

数量(家) 资本额(万元)

纺织业 82 1332.1

缫丝业 70 556.9

面粉业 53 786.8

火柴业 28 130

水电业 60 3813.8

机器业 20 352.1

矿冶业 73 2272.9

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出1901~1911年间中国民族工业发展的特点(6分)

(2)结合所学知识,简析1901~1911年间中国民族工业发展特点形成的原因。(7分)

【考点】民族资本主义的曲折发展。

【解析】民族工业在20世纪初的发展情况,第一问注意时间限定,这一时间段的中国民族工业发展的特点,注意结合材料。第二问形成特点的原因,注意简析。

【答案】(1)发展速度快;各部门发展不平衡,以轻工业为主;地区发展不平衡,集中于东部沿海地区;民族资本力量弱小,对外国资本依赖性较强。(6分)

(2)清政府放宽民间设厂限制,鼓励发展工商业;实业救国思潮兴起;轻工业投资少、见效快;长江流域和沿海地区受西方经济影响较深;受到外国资本的挤压。(7分)

8.(2012·全国大纲卷·37)(32分)阅读材料并结合所学知识,完成下列各题。

材料一 1851年英国举办“万国工业博览会”,有10个国家接受邀请,此为世界博览会的开始,后来逐步发展成为世界性盛会。为了显示国力,英国政府耗用4000多吨铁和400吨玻璃,建造了一座长逾1800英尺、高逾100英尺的“水晶宫”。此次博览会令人瞩目的展品当属引擎、印刷机和纺织机械等产品。在19世纪,原材料、机械、工业制品及雕塑作品成为世博会的主要展品,蒸汽机、混凝土、铝制品、橡胶、缝纫机、印刷机、火车、电动马达等相继成为展会上的新庞。

——摘编自霍勒斯·格里利《水晶宫及其经验》

材料二 第一届伦敦世博会上,中国的展品包括瓷器、屏风、象牙雕刻、珐琅彩铜器、大理石群像等,“荣记湖丝”获得“制造业和手工业”奖牌。1876年费城世博会中国馆展出了丝、茶、瓷器、绸缎、铜器、雕花器和景泰蓝等。1889年巴黎世博会中国馆正中可见“大清国”三字,门口对联有“中国有圣人”、“此乡多宝玉”字样。1893年芝加哥世博会中国村内的中国戏院,带有明显西方风格。1904年圣路易斯世博会的中国馆是满族王公住宅的复制品,摆有中华圣母像。“中华圣母”着慈禧太后服饰,保留圣母玛利亚的面貌,圣母左手抱着中国服饰的耶稣。在1915年巴拿马世博会上,西湖48景相册等获金奖,另有中国绘画作品42件,包括唐朝吴道子、宋朝马远、明朝唐伯虎等人的作品。

——摘编自马敏等编《博览会与近代中国》等

材料三

世界博览会主题概览

时间 主题 时间 主题

1933年 一个世纪的进步 1982年 能源:世界的原动力

1935年 通过竞争获得和平 1984年 河流的世界:水乃生命之源

1937年 现代世界的艺术和技术 1985年 居住与环境:人类家居科技

1939年 明日新世界 1990年 人类与自然

1958年 科学、文明和人性 1998年 海洋:未来的财富

1962年 太空时代的人类 2000年 人类-自然-科技-发展

1964年 通过理解走向和平 2005年 超越发展:大自然智慧的再发现

1970年 人类的进步与和谐 2010年 城市,让生活更美好

1974年 无污染的进步 2015年 给养地球:生命的能源

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明“万国工业博览会”举办的背景及其意义。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出世博会上中西展品的特点,并分析中国展品特点形成的原因。(12分)

(3)根据材料和所学知识,指出19世纪和20世纪世博会所体现的社会发展理念的变化,并分析这种变化的原因。(12分)

【解析】(1)1851年英国完成率先工业革命,成为世界世界工业强国,凭借强大的经济实力,英国举办第一届世博会,从一个侧面反映世界联系的加强。这届世博会对英国而言,提升它的国际影响力;对世界而言,为各国科技产品提供展示的平台,加强彼此交流。

(2)中国展出的是农产品和手工业产品,“中华圣母像保留圣母玛利亚的面貌”说明有西方色彩。中国展品特点形成的原因从农业经济繁荣、手工业技术先进、近代工业落后等方面分析,有西方色彩的原因是中西方联系加强。(3)两次工业革命关注的是科技和工业的发展,到20世纪“通过竞争获得和平”“人类的进步与和谐”成为主题,说明人们更注重和平、人与自然的和谐。两次世界大战的破坏、美苏冷战的敌对紧张,让人们呼唤和平。工业发展带来的污染让人们更加关注环保问题,思考科技带来的影响。

【答案】(1)背景:英国完成工业革命,成为世界工业强国;世界各国联系加强。

意义:提升了英国的国际影响;开创举办世博会的先河;提供了各国展示文明成果的 重要平台,有利于科技创新和经济文化交流。(8分)

(2)特点:中国:以传统工艺、美术、手工业品为主;有西方色彩。

西方:以先进科技成果、工业品为主。

原因:中国文化源远流长,农业文明高度发达,手工业技术精湛;现代化滞后,工业发展程度低;中西文化交流增强。(12分)

(3)变化:19世纪关注科技与工业的发展;20世纪更关注人类和平、和谐以及人与自然的关系。

原因:世界大战造成的灾难;科技作用的两重性受到关注;冷战凸显对抗的危险;经济全球化,片面追求经济发展导致环境、资源问题;技术革命展示了新的发展前景。(12分)

9.(2011·安徽文综·35)(30分)马克思说:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料二 近代中国工业十分落后,农业机器主要依赖进口,表1反映了辛亥革命后20年间机器进口的状况。

表1 每5年平均机器和工具年进口值

单位:1000海关两

年代 各种机器和工具(A) 农机具(B) B/A(%)

1912—1916 15956 118 0.74

1917—1921 39269 798 2.03

1922—1926 43074 390 0.91

1927—1931 55192 998 1.81

——摘编自章有义《明清及近代农业史论集》

(2)指出材料二所显示的中国近代农业生产力状况,分析形成这一状况的主要原因。(10分)

【解析】本题以历史热点——三农问题切入,考查学生的分析理解综合应用能力。第(1)题,注意从材料中概括,如“犁耕”、“丰给”、“大旱”等分析即可。第(2)题,状况可从“农机具的比重”等论证,原因要从政治、经济、文化等角度分析,如政府的重视,自然经济占主导等方面解答。

【答案】(2)由农机具在进口机具中所占比重低看出:农业生产已经使用机器,传统农具仍是主要 劳动工具。民国政府的倡导,近代化在农业领域的拓展。自然经济仍占主导地位,人多地少;综合国力弱,农民购买力低下。

10.(2010·福建文综·38)(37分)人均国内生产总值(人均GDP)是衡量一国(或地区)经济增长水平的基本指标。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国与西欧人均GDP水平基本变化趋势比较(公元400—1998年)

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

——摘编自[美:安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

材料二 19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——摘编自刘佛丁《中国近代经济发展史》

材料三 1921—1937年主要资本主义国家工业生产平均增长速度(%)

年份 日 英 美 法 德

1921—1929年 3.0 1.7 4.3 9.4 7.1

1930—1937年 9.9 2.7 0.7 —3.9 —0.3

——摘自任文侠等《日本工业现代化概观》

材料四 中国在1887年时为纯粹的农业生产国,工业生产只占很小的比例……到了1920年,工业产值增加到54.27亿元,所占比例也由原来的9.1%提升为23.8%……需要指出的是……近代机器工业产值占工业产值尚不到20%,并且农业仍占主导地位,中国仍然为一个农业国。

——摘自扬德才《中国经济史新论》

(1)据材料一,比较并指出A、B、C三个时段中国与西欧人均GDP水平的走势。(8分)

(2)分析影响B段中国与西欧人均GDP走势变化的主要原因(不考虑人口因素)。(12分)

(3)据材料二、三,指出民国成立至抗战爆发前中国工业发展的特点,据统汁该时期中国人口总数相对稳定,但工业的发展未能改变中国人均GDP下滑的走势,结合材料四及所学知识解释这一历史现象的原因。(12分)

(4)据材料一并结合所学知识,总结20世纪80年代以来中国与西欧人均GDP强劲上扬的共同经验。(5分)

【解析】第(1)题侧重对经济史和历史阶段特征的考查,古今贯通、中外结合,同时结合了工业发展、人均GDP与民生等热点问题的考查。第(2)题考查曲线图表的解读和概括能力,同时审题要把握比较和走势两个关键词,答案中要体现中与西欧三时段的走势,同时要体现两者的异同。第(3)题考查知识的调用能力,解题要懂得题目的转换,不考虑人口因素来分析人均GDP实际上也就是分析影响这时段经济发展的因素,此类问题一般从政治、经济、文化、对外关系 等几个方面分析。第(4)题以中国80年代发展为中心,横纵向对比总结。

【答案】(1)A段:中西大致保持一致,走势相对平稳,中国略高于西欧。

B段:中国稳定不前,西欧超过中国并持续上升。

C段:中国总体下降,西欧加速上升。

(2)中国:自然经济为主;君主专制统治强化;重农抑商、闭关锁国政策;思想文化专制。西欧:商品经济发展,工业革命与科技进步;资本主义制度逐步确立;海外贸易、殖民扩张与掠夺;民主思想发展。

(3)特点:中国工业得到较大发展;增长速度超过主要资本主义国家。

原因:近代中国工业产值基数低,在工农业总产值中所占比重小;落后的社会制度;动荡的社会环境;资本主义列强的掠夺和压制。

(4)走适合本国国情的发展道路;加强区域合作,顺应全球化潮流;重视科技创新、理论创新;重视教育,提高国民素质等。

中国轮船统计

年份 船只 吨位 其中千吨以上轮船

船只 吨位

1928 1352 290791 117 213482

1930 2792 415447 138 247969

1932 3456 577257 178 342211

1935 3895 675173 208 461812

(创建于1932年的天津某企业商标)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 第1课 农业的主要耕作方式和土地制度

- 第2课 精耕细作的传统农业

- 第3课 享誉世界的手工业

- 第4课 商业的发展

- 第5课 资本主义萌芽的缓慢发展

- 第二单元 近代中国资本主义的曲折发展

- 第6课 近代中国经济结构的变动

- 第7课 民族资本主义的曲折发展

- 第三单元 中国特色社会主义建设的道路

- 第8课 中国社会主义建设道路的探索

- 第9课 社会主义市场经济体制的建立

- 第10课 对外开放格局的初步形成

- 第四单元 中国近现代社会生活的变迁

- 第11课 物质生活和社会习俗的变迁

- 第12课 日益进步的交通和通信工具

- 第13课 大众传媒的发展

- 第五单元 资本主义世界市场的形成和发展

- 第14课 新航路的开辟

- 第15课 殖民扩张与掠夺

- 第16课 欧美的工业革命

- 第六单元 资本主义运行机制的调节

- 第17课 空前严重的资本主义世界经济危机

- 第18课 罗斯福新政

- 第19课 当代资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 第21课 战后的经济改革与挫折

- 第八单元 当今世界经济的全球化趋势

- 第22课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第23课 世界经济区域集团化的发展

- 第24课 世界经济的全球化趋势