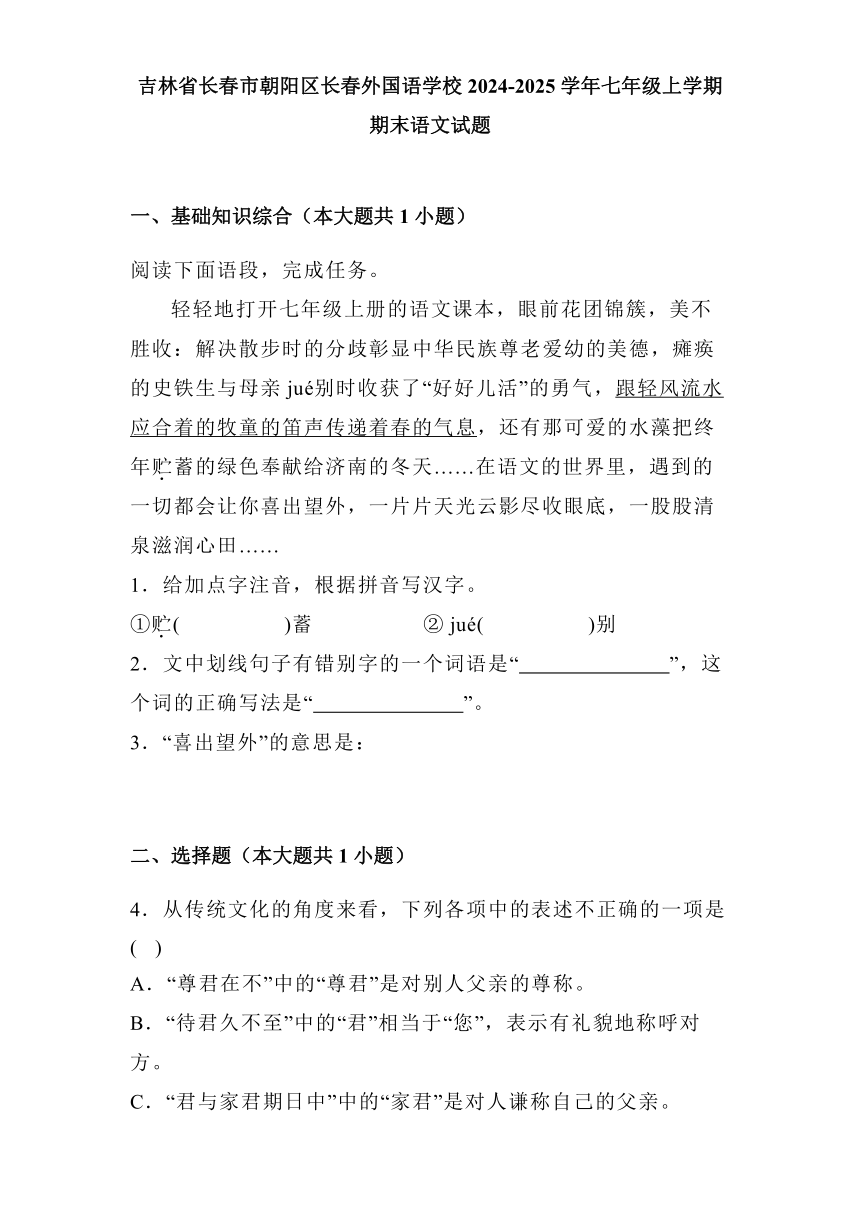

吉林省长春市朝阳区长春外国语学校2024-2025学年七年级上学期期末 语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 吉林省长春市朝阳区长春外国语学校2024-2025学年七年级上学期期末 语文试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 310.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

吉林省长春市朝阳区长春外国语学校2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

一、基础知识综合(本大题共1小题)

阅读下面语段,完成任务。

轻轻地打开七年级上册的语文课本,眼前花团锦簇,美不胜收:解决散步时的分歧彰显中华民族尊老爱幼的美德,瘫痪的史铁生与母亲jué别时收获了“好好儿活”的勇气,跟轻风流水应合着的牧童的笛声传递着春的气息,还有那可爱的水藻把终年贮蓄的绿色奉献给济南的冬天……在语文的世界里,遇到的一切都会让你喜出望外,一片片天光云影尽收眼底,一股股清泉滋润心田……

1.给加点字注音,根据拼音写汉字。

①贮( )蓄 ② jué( )别

2.文中划线句子有错别字的一个词语是“ ”,这个词的正确写法是“ ”。

3.“喜出望外”的意思是:

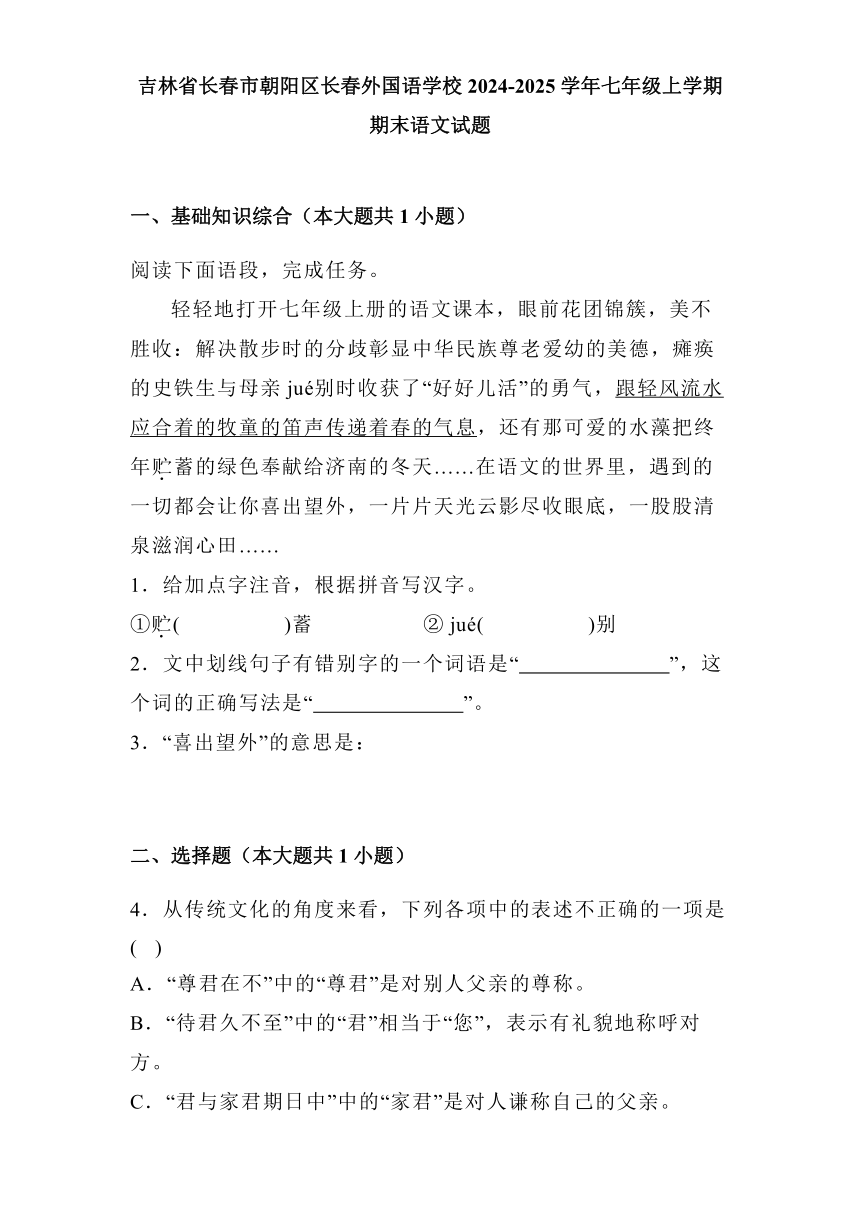

二、选择题(本大题共1小题)

4.从传统文化的角度来看,下列各项中的表述不正确的一项是( )

A.“尊君在不”中的“尊君”是对别人父亲的尊称。

B.“待君久不至”中的“君”相当于“您”,表示有礼貌地称呼对方。

C.“君与家君期日中”中的“家君”是对人谦称自己的父亲。

D.“小弟”是称呼比自己小的男性朋友,“小儿”是称呼自己的儿子。

三、名句名篇默写(本大题共1小题)

5.“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”同学们在平时的学习中一定积累了许多古诗文的知识和名句,根据下表提供的策略,学习如何整理古诗文。

策略 诗文 收获

看标题 (1)遥怜故园菊, 。(《行军九日思长安故园》) (2) ,崔九堂前几度闻。(《江南逢李龟年》) 标题常点名时间和地点,概括主要事件,蕴含情感。

抓意象 (3) ,受降城外月如霜。(《夜上受降城闻笛》) (4) ? 。(《次北固山下》) (5)古人常借助“月”和“雁”来表达 情感。

明手法 (6)日月之行, ; ,若出其里。(《观沧海》) 虚实结合,彰显博大胸襟。

总结:依据阅读策略,重新思考并整理古诗文,让我有了新的收获。正如孔子所说:“(7) , 。”只有学思结合,才能求得真知。

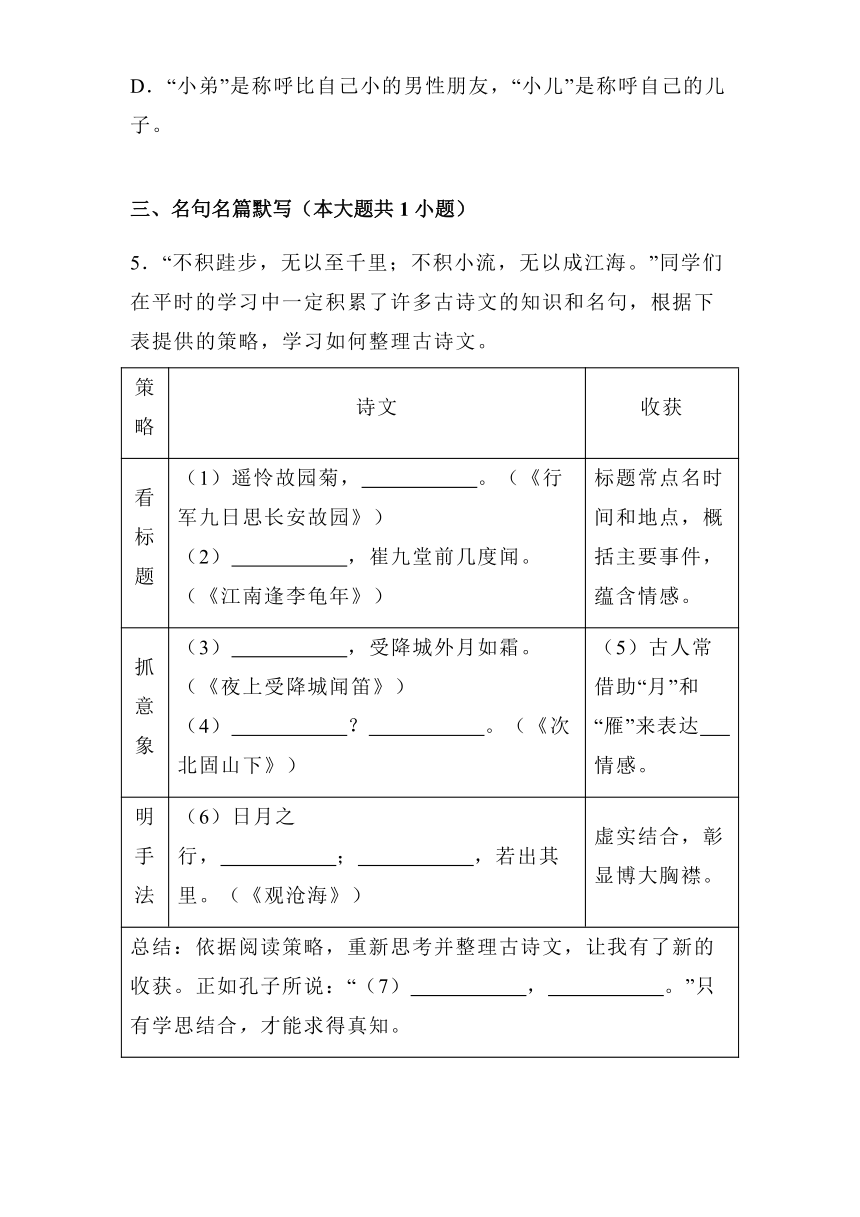

四、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读文言文语段,完成后面小题。

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】

两牧竖①入山至狼穴,穴有小狼二,谋分捉之。各登一树,相去数十步。

少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇。竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急;狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑②号如前状。前树又呜,又转奔之。口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄③僵卧久之不动。竖下视之,气已绝矣。

(选自蒲松龄《聊斋志异》)

【注】①牧竖:牧童。②跑:通“刨”,兽类用足扒土。③奄奄:气息微弱的样子。

6.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.止有剩骨/一狼得骨止

B.一狼径去/太丘舍去

C.静以修身/以刀劈狼首

D.而两狼之并驱如故/故令嗥

7.用现代汉语翻译选文中的划线句子。

(1)其一犬坐于前。

(2)口无停声,足无停趾。

8.断句。(断1处)

既 而 奄 奄 僵 卧 久 之 不 动

9.下列对文章的理解和分析,正确的一项是( )

A.甲文中的“暴起”“劈”“转视”“断”等动词,表现了屠户勇敢机智的斗争精神。

B.甲乙两文写了两个“杀狼”的故事,两文中都表现了人的智慧,狼始终处于人的掌控中。

C.甲文告诉我们,对待像狼一样的恶势力,先作让步,如果其得寸进尺,再勇敢斗争。

D.乙文中开篇写两牧“谋分捉之”及后面对大狼的描写,从侧面表现出牧童的“谋”。

10.请结合选文内容比较甲乙两文中“狼”的不同形象。

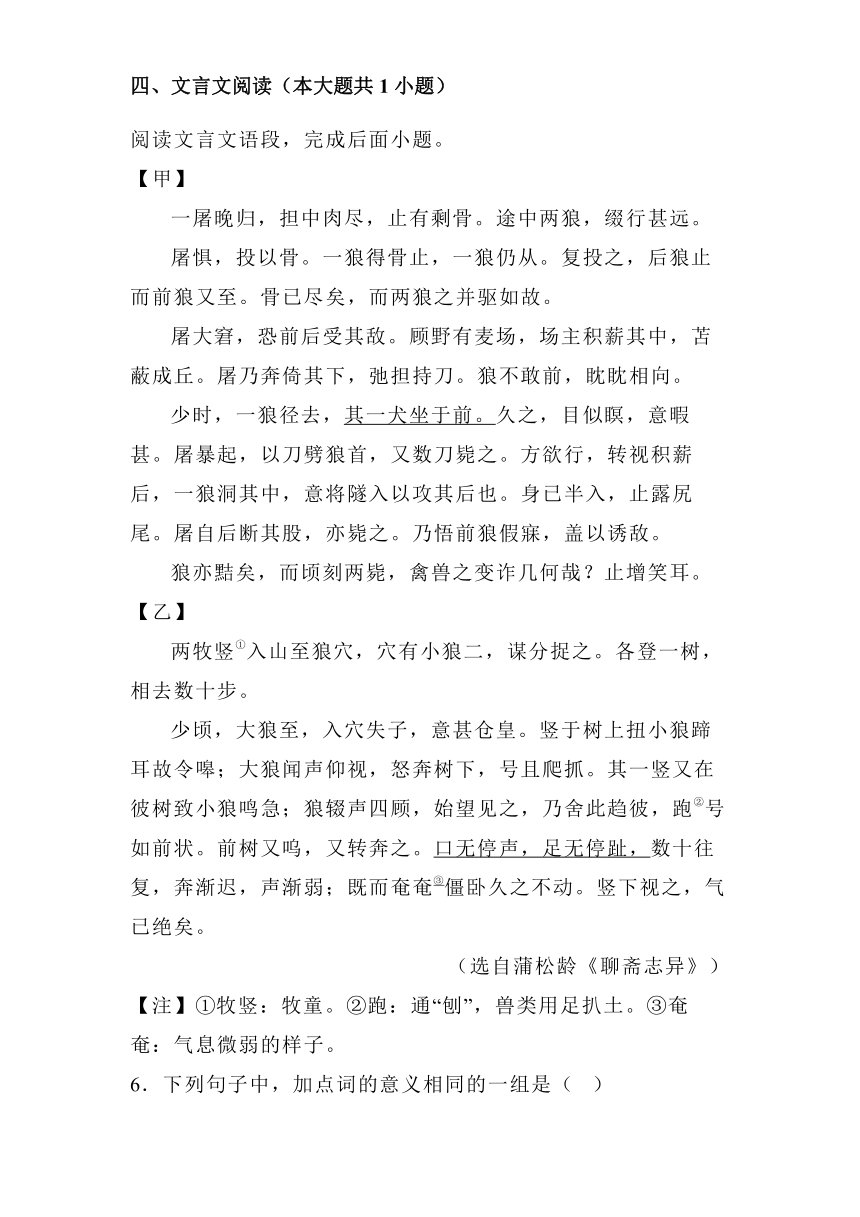

五、现代文阅读(本大题共2小题)

11.阅读下面文字,完成下面小题。

【材料一】:

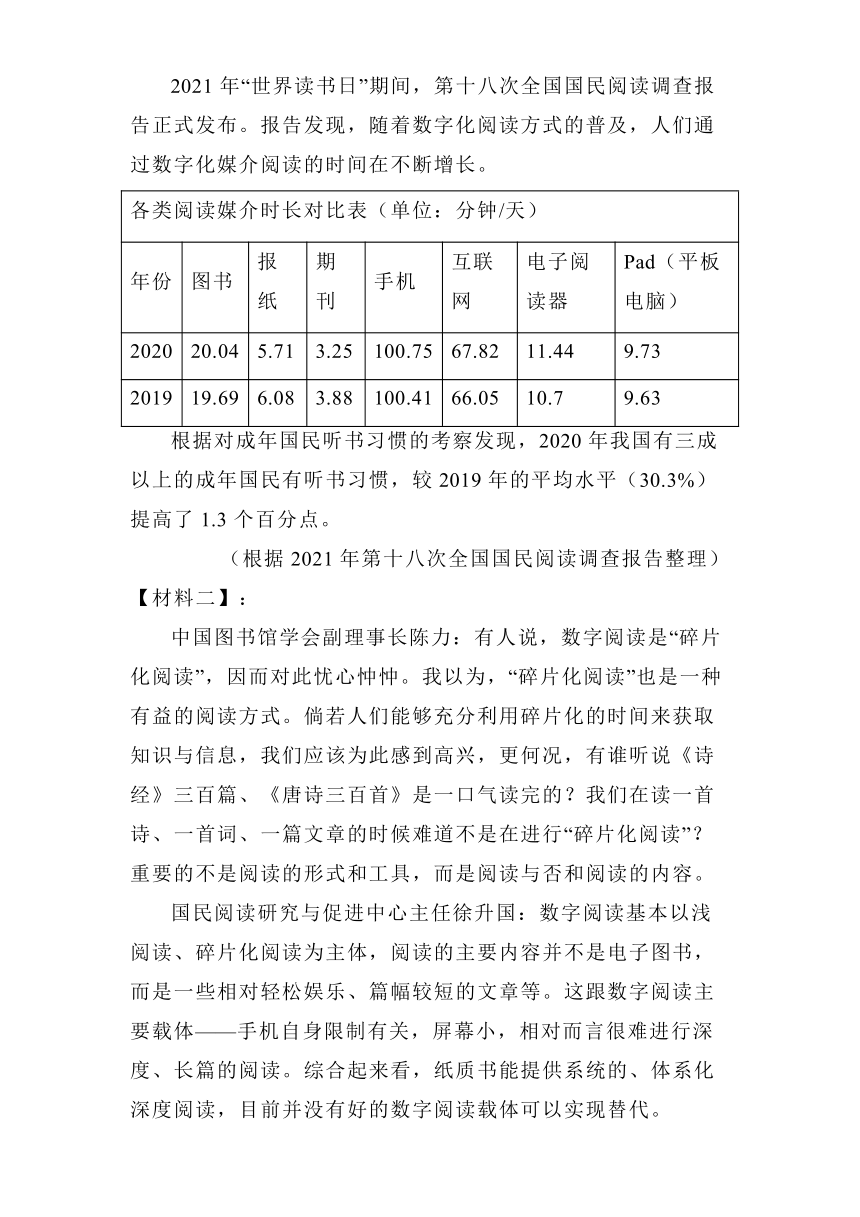

2021年“世界读书日”期间,第十八次全国国民阅读调查报告正式发布。报告发现,随着数字化阅读方式的普及,人们通过数字化媒介阅读的时间在不断增长。

各类阅读媒介时长对比表(单位:分钟/天)

年份 图书 报纸 期刊 手机 互联网 电子阅读器 Pad(平板电脑)

2020 20.04 5.71 3.25 100.75 67.82 11.44 9.73

2019 19.69 6.08 3.88 100.41 66.05 10.7 9.63

根据对成年国民听书习惯的考察发现,2020年我国有三成以上的成年国民有听书习惯,较2019年的平均水平(30.3%)提高了1.3个百分点。

(根据2021年第十八次全国国民阅读调查报告整理)

【材料二】:

中国图书馆学会副理事长陈力:有人说,数字阅读是“碎片化阅读”,因而对此忧心忡忡。我以为,“碎片化阅读”也是一种有益的阅读方式。倘若人们能够充分利用碎片化的时间来获取知识与信息,我们应该为此感到高兴,更何况,有谁听说《诗经》三百篇、《唐诗三百首》是一口气读完的?我们在读一首诗、一首词、一篇文章的时候难道不是在进行“碎片化阅读”?重要的不是阅读的形式和工具,而是阅读与否和阅读的内容。

国民阅读研究与促进中心主任徐升国:数字阅读基本以浅阅读、碎片化阅读为主体,阅读的主要内容并不是电子图书,而是一些相对轻松娱乐、篇幅较短的文章等。这跟数字阅读主要载体——手机自身限制有关,屏幕小,相对而言很难进行深度、长篇的阅读。综合起来看,纸质书能提供系统的、体系化深度阅读,目前并没有好的数字阅读载体可以实现替代。

西宁市大通县第二中学鲍守燕老师:阅读的过程同时也是思考的过程,它不是别人掰开揉碎了喂给你,而是自己在阅读的过程去吸取精华。而听书是被动接受,难以做到细嚼慢品,深入思考。因此只能将听书作为一种重要的补充,不能以此代替深度阅读。

【材料三】:

许多名家的读书方法能给我们诸多启发。比如苏轼的“八面受敌法”。苏轼主张一种精读法,即从不同的角度反复阅读经典。他认为,一本书,特别是经典书籍,包含着多方面丰富的内容,人们可以从不同的需要或不同的角度反复研读,以解决不同问题,这样步步深入,就能读懂整本书籍,书就读“厚”了。“圈点勾画法”是革命老前辈徐特立同志读书治学的经验之谈。“不动笔墨不读书”,徐老读书的时候常用朱墨两色毛笔,在书上圈圈点点、勾勾画划,有时还在书页空白处加上注解和批语。毛泽东曾提出“三步读书法”,他认为,读书,一要读,二要怀疑,三是提出不同的意见。

【材料四】:

文章里的阅读身影

《忆读书》中“我永远感到读书是我生命中最大的快乐!《红楼梦》是我在十二三岁时看的,起初我对它的兴趣并不大,贾宝玉的女声女气、林黛玉的哭哭啼啼都使我厌烦。还是到了中年以后再拿起这部书看时,才尝到‘满纸荒唐言,一把辛酸泪’所包含的一个朝代和家庭兴亡盛衰的滋味”。“从读书中我还得到了做人处世要独立思考的大道理。”读书一事被冰心戴上了快乐的冠冕,但对她来说,这不仅是一时一刻的快乐,而是整个人生的收获。

《窃读记》中“我低着头走出书店,脚站得有些麻木,我却浑身轻松。这时,我总会想起国文老师鼓励我们的话:‘记住,你们是吃饭长大的,也是读书长大的!’”林海音学生时代,街上的书店一定是不允许读者随意翻阅图书的。她在放学后跑到书店里偷偷看书,怕被老板赶走,有时一本书甚至要跑到几家书店才能读完。时光流转,当她回忆往事时,当年苦中作乐的读书生活成了一份美好的记忆。

《上图书馆》中“一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、白炽灯所不能比的。就是在这个‘指定参考书阅览室’里,我和我的同学好友们读了柏拉图《对话》的英译本,西洋哲学史,古罗马史,希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧,等等,进入了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂!”诗人、翻译家王佐良去图书馆成了他的习惯,因为偶遇一本书,也是生活的奇趣。

(摘编自陈雪《课本里的阅读生活》)

(1)小丁根据材料一得出了以下结论,你认为哪项说法不正确?( )

A.2020年各类纸质媒介的人均每天阅读时长均在下降。

B.2020年手机阅读占比居高不下,互联网阅读占比提升幅度最大。

C.人均每天读书、读报和读期刊的时间总和不及人均每天手机阅读时长的一半。

D.2020年我国有超过三成的成年国民有听书习惯,且比例有上升趋势。

(2)周周对相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.能利用碎片化时间进行数字阅读也是值得肯定的,不必对数字阅读忧心忡忡。

B.关于阅读,我们关注的重点不应是阅读的形式和工具,而是阅读与否和阅读的内容。

C.经典的纸质书籍可以通过数字化阅读的方式进行,因此数字化阅读完全可以替代纸质书阅读。

D.毛泽东的“三步读书法”和孔子的“学而不思则罔,思而不学则殆”都强调了在学习中独立思考的重要性。

(3)材料四中的三段文字阐述的共同观点,下列表述最恰当的一项是( )

A.读书是自觉行动,需要浓厚兴趣和刻苦勤奋。

B.无论是怎样的阅读经历,其实都是生活本身。

C.读书能改变人生,让人赢在人生的起跑线上。

D.置身淡雅宜人的书香中,平凡也能铸就精彩。

阅读下文,回答问题。

家有斑鸠

陈忠实

①住到乡下老屋的第一个早晨,刚睁开眼,便听到咕咕——咕咕的鸟叫声。这是斑鸠。虽然久违这种鸟叫声,却不陌生,第一声入耳,我便断定是斑鸠,不由得惊喜。披上衣服,竟有点迫不及待,悄声静气地靠近窗户,透过玻璃望出去,后屋的前檐上,果然有两只斑鸠。一只站在瓦楞上,另一只围着它转着,一边转着,一边点头,发出咕咕咕咕的叫声。

②六年前的大约这个时节,我和文学评论家王仲生教授住在波士顿城郊他的胞弟家里。尽管这座三层小洋楼宽敞舒适,我和王教授还是更喜欢站着或坐在后院里。后院是一片绿茸茸的草坪,有几种疏于管理的花木。这一排房子的后院连着后面一排小楼房的后院,中间有一排粗大高耸的树木分隔。树木的枝杈上,栖息着毋宁说侍立着一群鸟儿。一种通体黑色的梭子形状的鸟,在人刚开开后门走到草坪边的时候,梭子黑鸟便从树枝上飞下来,落在草坪上,期待着人撒出面包屑或什么吃食。你撒了吃剩的面包屑或米粒儿,它们就在你面前的草地上争食,甚至大胆地跳到人的脚前来。偶尔,还会有一只两只松鼠不知从哪棵树上蹿下来,和梭子鸟儿在草地上抢夺食物。

③我在那个令人忘情的人与鸟兽共处的草坪上,曾经想过在我家的小院里,如若能有这样一群敢于光顾的鸟儿就好了。然而,实际想来,实现这样人鸟人兽共存共荣的和谐景象,恐怕也不是短时间的事。【甲】我们把鸟儿兽儿作为美食作为美裳作为玩物作为发财的对象而心狠手狠的年月,却无法算计。我能记得和看到的,一是上世纪五十年代对麻雀发动的全民战争,麻雀虽未绝种,倒是把所有飞翔在天空的各色鸟儿吓得肝胆欲裂,它们肯定会把对人的恐惧和防范以生存戒律传递给子子孙孙。再是种种药剂和化肥,杀了害虫长了庄稼,却把许多食虫食草的鸟儿整得种族灭绝——更不要说那些利欲熏心丧尽良知的捕杀濒临灭绝的珍禽异兽者。我曾瞎猜过,能够存活到今天的鸟类、兽类,肯定具备一组特别优秀的专司提防、警惕人类伤害的基因。不然,早该在明枪暗弓以及五花八门的机关和陷阱里灭绝了。

④还是说我家的斑鸠。

⑤我有记事能力的时候就认识并记住了斑鸠,像辨识家乡的各种鸟儿一样,不足为奇。斑鸠在我的滋水家乡的鸟类中,是最朴拙最不显眼近乎丑陋的一种鸟。灰褐色的羽毛比不得任何一种鸟儿,连麻雀的羽翅上的暗纹也比不得。没有长喙和高足,比不得啄木鸟和鹭鸶。没有动人的叫声,从早到晚都是粗浑单调的咕咕咕--咕咕咕的声音。它的巢也是我所见过的鸟窝中最简单最不成型的一种,简单到仅有可以数清的几十根柴枝,横竖搭置成一个浅浅的潦草的窝。小时候我站在树下,可以从窝的底部的缝隙透见窝里有几枚蛋。记得有篇小学课文,说斑鸠是最懒惰的鸟,懒得连窝也不认真搭建,冬天便冻死在这种既不遮风亦不挡雨的窝里。

⑥然而,整个八十年代到九十年代初,我住在祖居的老屋读书写字,没有看见过一只斑鸠。我以为在家院的周围再也看不到斑鸠了。

⑦斑鸠却在我重返家乡的第一个清晨出现了,就在我的房檐上。

⑧我便轻手开门,怕惊吓了它。它还是飞走了。

⑨初始,无论我怎样轻手蹑足开门走路,它一发现我从屋内走到院中,扑棱一声就从屋脊或围墙上起飞了,飞入高高的村树上去了。我仍然往小院里撒抛米谷。直到某一日,我开开门出来。【乙】两只斑鸠突然从院中飞起,落到房檐上,还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动,它终于有胆子到院内落脚啄食了,这是一次突破性的进展。

⑩我和斑鸠的关系获得令人振奋的突破之后,随之便是持久的停滞不前。斑鸠在房檐在房脊在院墙上栖息追逐,似乎已经放心无虞。然而有我在场的时候,它们绝不飞落到院里来啄食,无论我抛撒的米谷多么富于诱惑。有几次我从室内的窗玻璃前窥视到斑鸠在院中啄食米谷的情景,每当我出门,它们便惊慌地飞上房顶。这一刻,我清醒地意识到,它还不完全是我家的斑鸠。

要让斑鸠随心无虞地落到小院里,心里踏实地啄食,在我的眼下,在我的脚前,尚需一些时日。

我将等待。

(选自《我走在这活泼泼的人间》,有删改)

12.按照时间顺序梳理文中“我”与斑鸠的关系,填写下面的表格。

13.有同学对文中【甲】【乙】两处有疑问,请你解答。

(1)【甲】处“我们把鸟儿兽儿作为美食作为美裳作为玩物作为发财的对象而心狠手狠的年月”语句很长,没用标点停顿,强调了什么?

(2)【乙】处的“探头探脑”好像有丑化斑鸠的感觉,去掉是不是更好些?

14.本文题为“家有斑鸠”,二、三两段却没有写“斑鸠”,这两段是否多余?为什么?

15.文章以“我将等待”结尾,“我”能等来“我家的斑鸠”吗?请联系全文和生活体验简要分析。

六、名著阅读(本大题共2小题)

16.阅读下面的文字,回答问题。

① A 将书指了,留在袖中,却又软款唐僧道:“师父,我也是跟你一场,又蒙菩萨指教,今日半途而废,不曾成得功果,你请坐,受我一拜,我也去得放心。”唐僧转回身不睬……又吩咐沙僧道;“贤弟,你是个好人,却只要留心防着② B 詀言詀语(“即多言多语”),途中更要仔细,倘一时有妖精拿住师父,你就说老孙是他大徒弟。西方毛怪,闻我的手段,不敢伤我师父。”

(节选自《西游记》)

(1)请写出选文中人物A、B的姓名。

(2)请联系上下文,说说你是否同意对B“詀言詀语”的评价。

17.我们读过鲁迅的回忆性散文《朝花夕拾》,如果不细读,可能就只把它当成“年代久远的必读书”,我们要真正读懂每篇文字背后的深情。你读出了鲁迅先生的哪些爱?请结合具体篇章阐述。

七、综合性学习(本大题共1小题)

阅读下文,回答问题。

出版社即将出版一本《中国寓言少儿读本》,古代寓言故事《守株待兔》成功入选,编辑高歌对这一寓言进行了如下改写:

宋国有个农民,他的田地中有一截树桩。一天,一只跑得飞快的野兔撞在了树桩上扭断脖子死了。于是,农民便放下他的农具日日夜夜守在树桩旁边,希望能再得到一只兔子。然而野兔是不可能再次得到了,他自己也被宋国人耻笑。而今居然想用过去的治国方略来治理当今的百姓,这都是在犯守株待兔的错误呀!

附原文:

宋人有耕者。田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。

其他编辑看完稿件后,有一些意见和建议,请你帮助高歌完成下列修改任务。

18.【任务一】

这则改写,读来枯燥无趣,请你指出原因。

19.【任务二】

多元解读,是阅读的重要方式。今天的我们再来读这则古老的寓言,又会获得什么新的启示呢?

20.【任务三】

作为一本少儿读本,吸引孩子们的阅读兴趣是很重要的。请从激发阅读兴趣角度修改画线部分。

八、作文(本大题共1小题)

21.一次普通的“散步”,引发了莫怀戚对生命和责任的思考;从《猫》《我的白鸽》《大雁归来》中,我们读到了作者对“人与动物之间关系”的思考;童话《皇帝的新装》《杞人忧天》等寓言也给我们以生活的启迪。生活、阅读给我们提供了智慧的养料,善于思考让我们对生活、生命有了新认知。

请以“ ,让我沉思”为题作文,不少于600字。

提示:先将题目补充完整,可以是生活中的人、事、物,可以是读书收获……

参考答案

【答案】1. zhù 诀 2. 应合 应和 3.遇到出乎意料的喜事而特别高兴

【详解】1.本题考查字音字形。

贮蓄(zhù xù):储存,积聚,指储存的物品,把节约下来或暂时不用的钱存起来。多指存到银行里,或放在仓库里。也指积存的钱。

jué——别。诀别:指再无会期的离别;死别。

2.本题考查字形。

应合——应和:(声音、语言、行动等)相呼应。

3.本题考查词语含义理解。

喜出望外:遇到出乎意料的喜事而特别高兴。在这个语段中,它用来形容打开七年级上册的语文课本后,眼前所呈现的美好景象和丰富内容让作者感到非常高兴和惊喜。

4.【答案】D

【详解】考查古代文化常识。D项“‘小弟’是称呼比自己小的男性朋友”表述不正确,“小弟”是男性在朋友或熟人之间谦称自己。

5.【答案】 应傍战场开 岐王宅里寻常见 回乐烽前沙似雪 乡书何处达 归雁洛阳边 思乡(思念家乡,思念亲人) 若出其中 星汉灿烂 学而不思则罔 思而不学则殆

【详解】本题考查名篇背诵。注意:岐、烽、洛、汉、罔、殆。

(5)联系诗句“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”“乡书何处达?归雁洛阳边”可知,“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”以月之清冷烘托思乡之情。诗中的月亮“如霜”,给整个边塞环境增添了一层清冷、孤寂的氛围。戍边将士们在这荒寒的塞外,看着如霜的冷月,极易联想到家乡的温暖与美好。家乡的月亮或许也同样明亮,但却有着亲人的陪伴和熟悉的乡景,而此时此地的月却只能徒增他们的思乡之苦,以月的清冷烘托出强烈的思乡之情。借月引发对家乡的回忆与思念。“乡书何处达?归雁洛阳边”借雁传书寄托思乡之切。诗人看到归雁,想到让它们为自己传递乡书,这一行为本身就体现了诗人对家乡的深切思念。他希望通过归雁将自己的思念之情传达给家乡的亲人,让亲人知晓自己的近况和对他们的牵挂,“归雁”成为了寄托思乡之情的载体,生动地表现了诗人思乡之切。故可填:思乡。

【答案】6.B 7.(1)其中一只狼像狗似的蹲坐在前。

(2)口中叫个不停,脚下奔跑不止。 8.既 而 奄 奄 僵 卧/ 久 之 不 动 9.A 10.甲文中主要表现了狼的贪婪狡诈愚蠢,乙文中主要表现了狼母爱的伟大。

甲文中的狼:根据甲文第二段中的“骨已尽矣,而两狼之并驱如故”可知狼的贪婪。根据第四段中的“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”“乃悟前狼假寐,盖以诱敌”可知狼的狡诈。根据第四段中的“以刀劈狼首,又数刀毙之”和“屠自后断其股,亦毙之”可知狼的愚蠢,尽管狡诈无比,却还是被屠夫杀死。

乙文中的狼:根据乙文中的“大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓”“乃舍此趋彼,跑号如前状。前树又鸣,又转奔之。口无停声,足无停趾”“竖下视之,气已绝矣”可知,大狼为了救下两只小狼,在两棵树之间用力奔跑,最终力竭而死,可见它母爱的伟大。

【分析】这两篇文言文选自《聊斋志异》,通过写人和狼的对抗,展示了人类的智慧超越野兽的力量。甲文中,屠户面对狡猾的两只狼,凭借临危不乱的急智和勇敢,成功反击;而乙文则通过牧童巧妙利用狼的急躁弱点,展现出策略的重要性。两篇文章不仅塑造了狼的狡诈与凶猛,还巧妙地通过对人的描绘,强调了智慧和策略对战胜困境的关键作用,象征性地传达了对抗邪恶势力的主题。

【详解】6.本题考查一词多义。

A.仅,只/停止;

B.意思都是“离开”;

C.连词,表目的,来/用;

D.原来一样/故意;

故选B。

7.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)犬,像狗一样;于,在。

(2)口无停声,口中叫个不停;足无停趾,指脚下奔跑不止。

8.本题考查文言文断句。

句意:不一会儿,(大狼)就气息微弱,直挺挺地躺在地上,很久都一动不动。

“既而奄奄僵卧”描绘大狼表达完整的动作与状态;“久之不动”是对大狼后续状态的进一步说明。

故断为:既而奄奄僵卧/久之不动。

9.本题考查文言文内容的理解。

B.有误,甲文中开始是狼跟随屠户,屠户很害怕,进而屠户“奔倚其下”以防御“前后受其敌” ,双方对峙,而非“狼始终处于人的掌控中”;

C.根据甲文“屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故”可知,屠户先作让步投骨喂狼,却未阻止狼的步步紧逼,所以并非先让步,等其得寸进尺再斗争,而是一开始就应勇敢斗争。本项“对待像狼一样恶势力,先作让步,如果其得寸进尺,再勇敢斗争”有误;

D.根据乙文“两牧竖入山至狼穴,穴有小狼二,谋分捉之”及后文对大狼被小狼叫声引得来回奔走的描写可知,这些是对牧童智谋的正面描写,并非侧面描写。本项“乙文中开篇写两牧‘谋分捉之’及后面对大狼的描写,从侧面表现出牧童的‘谋’”有误。

故选A。

10.本题考查文言文内容的理解。

根据甲文第二段“骨已尽矣,而两狼之并驱如故”可知,屠户扔完骨头后,两只狼仍不满足,继续追赶,体现狼的贪婪;根据第四段“其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚”“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”可知,狼通过佯装睡觉迷惑屠户,同时准备从柴草堆后打洞攻击屠户,表现出狼的狡诈,再结合第四段,但是屠户“以刀劈狼首,又数刀毙之”和“屠自后断其股,亦毙之”可知尽管狼很狡猾,最终还是被杀死,只是自作聪明,表现了狼的愚蠢。

根据乙文“大狼至,入穴失子,意甚仓皇”“口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄僵卧久之不动”可知,大狼发现小狼不见后,焦急奔走于两棵树之间,直至力竭而亡,体现出乙文中狼伟大的母爱。

【参考译文】

【甲】 一个屠户傍晚回家,担子里的肉已经卖完了,只剩下一些骨头。路上遇到两只狼,紧跟着他走了很远。

屠户害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头就停下了,另一只狼仍然跟着他。屠户又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经扔完了,但是两只狼像原来一样一起追赶屠户。

屠户处境非常危急,担心前后一起受到狼的攻击。他看见田野里有一个打麦场,麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山一样。屠户于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠户。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠户的前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠户突然跳起来,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠户刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠户的后面。狼的身子已经钻进一半,只露出屁股和尾巴。屠户从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。屠户这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

【乙】 两个牧童走进山林里(恰好)走到一个狼窝前,窝里有两只小狼,(两个牧童)谋划着各抓一只。(他们又)各自爬上一棵树,两棵树相距几十步远。

过了一会儿,大狼回来了,它钻进狼窝看见小狼不见了,神情十分惊慌。一个牧童在树上扭小狼的脚和耳朵,故意让它哀号;大狼听到小狼的叫声,仰头看见了(牧童和小狼),愤怒地冲到树下,一边嚎叫一边连爬带抓(着树干想爬上去)。(这时)另一个牧童也在另一棵树上扭着另一只小狼的脚和耳朵令它急急地哀嚎;大狼听到另一只小狼的哀嚎后停下来四处张望,看见另一棵树(上的小狼和牧童),它又放弃这棵树奔跑向另一边,(它)边刨土边嚎叫像刚才一样。第一棵树上的小狼又嚎叫起来,大狼又转身奔过去。大狼嘴里没有停止过嚎叫,脚下没有停止过奔跑,来来回回跑了几十趟,跑得渐渐慢了,叫声渐渐弱了;不一会儿,(就累得)奄奄一息,直挺挺地倒在地上,过了许久,便一动不动了。牧童爬下树一看,大狼已经断气了。

11.【答案】(1)A

(2)C

(3)D

【详解】(1)考查辨析信息。

A.根据材料一中的“各类阅读媒介时长对比表”可知,2019年人均每天阅读图书时长为19.69分钟,2020年人均每天阅读图书时长为20.04分钟,略有增加,“2020年各类纸质媒介的人均每天阅读时长均在下降”与原文不符,表述错误。故选A。

(2)考查辨析信息。

C.根据材料二中的“综合起来看,纸质书能提供系统的、体系化深度阅读,目前并没有好的数字阅读载体可以实现替代”可知,纸质书目前并没有好的数字阅读载体可以实现替代。故选C。

(3)考查提炼作者观点。

根据第一段中的“我永远感到读书是我生命中最大的快乐”,第二段中的“当年苦中作乐的读书生活成了一份美好的记忆”,第三段中的“因为偶遇一本书,也是生活的奇趣”可知,材料四中的三段文字阐述的共同观点是置身淡雅宜人的书香中,平凡也能铸就精彩。故选D。

【答案】12.(1)“我”认识并记住斑鸠

(2)八十年代到九十年代初

(3)“我”看到斑鸠很惊喜,斑鸠见人就飞走 13.(1)强调了人类为了自己的私欲而伤害鸟兽的手段数不胜数,突出了作者的愤慨之情。(2)不能去掉。“探头探脑”并没有丑化斑鸠,而是生动地表现了斑鸠的小心、机警,对人类怀有戒备之心。 14.不多余。第二段讲述了“我”在波士顿城郊见到人鸟兽共存共荣的景象,第三段写了我们对鸟兽的伤害,造成了鸟兽对人类的警惕。这两段文字与前后文关系密切,既回应了“我”重见斑鸠时的惊喜,又对后文斑鸠难以跟“我”建立信任关系的原因做了交待;使文章内容丰富而厚重,行文具有变化,避免了平铺直叙。(意对即可) 15.示例1:能等来。“我”能等来“我家的斑鸠”。结合第⑨段“两只斑鸠突然从院中飞起,落到房檐上,还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动,它终于有胆子到院内落脚啄食了,这是一次突破性的进展”和第⑩段“斑鸠在房檐在房脊在院墙上栖息追逐,似乎已经放心无虞”可得知“我”与斑鸠的关系已有了突破性进展,而且现实生活中人们尊重自然保护鸟兽的意识已越来越强,经常见到人鸟兽和谐相处的情景,相信通过我们的努力,斑鸠定能慢慢建立起对人类的信任,来到“我”家轻松觅食。

示例2:不能等来。结合第③段“上世纪五十年代对麻雀发动的全民战争”“种种药剂和化肥,杀了害虫长了庄稼,却把许多食虫食草的鸟儿整得种族灭绝——更不要说那些利欲熏心丧尽良知的捕杀bīn临灭绝的珍禽异兽者”可知人类对鸟儿的残害让让“斑鸠”一直对人类保持戒心,生活中还有不少人缺乏尊重自然保护生态保护动物的意识,残害鸟兽的行为也时有发生。斑鸠要建立起对人类的信任还很困难,所以它们不会相信人类会善待它们。

【详解】12.本题考查信息的筛选与概括能力。

解答此题可按表格中的时间提示,找到文中对应的内容,然后筛选关键词或概括作答。

第①空根据“我有记事能力的时候就认识并记住了斑鸠”可填写出答案;

第②空根据“整个八十年代到九十年代初,我住在祖居的老屋读书写字,没有看见过一只斑鸠”可填写出时间为“八十年代到九十年代初”;

第③空根据“我断定是斑鸠,不由得惊喜”“初始,无论我怎样轻手蹑足开门走路,它们一发现我从屋内走到院中,扑棱一声就从屋脊或围墙上起飞了”可概括出答案。

13.①本题考查语句的赏析。

这个句子很长,其中没有标点停顿,很明显是为了强调“年月”前的多重定语,“作为美食”“作为美裳”“作为玩物”“作为发财的对象而心狠手辣”都是人类对鸟兽摧残的手段,连用能突出这些手段的数量之多,伤害力之大,引起读者的深思。同时从句子也可以看出作者内心的愤慨。

②本题考查词语的赏析。

根据前后文的内容,可知这里的“探头探脑”并不是丑化斑鸠形象,表现的是斑鸠生怕受到人类的伤害而做出的动作,可见它们的小心谨慎。如果删去这个词,则无法突出斑鸠的这种畏惧心理。

14.本题考查段落内容的作用分析。

阅读文章可知,第②段属于插叙,是作者对六年前在波士顿人与斑鸠和谐共处画面的回忆。第③段写的是我们对鸟兽伤害的各种行为。二者形成鲜明的对比,也正是因为有这个对比,所以才有了我今日见到斑鸠的惊喜,也让读者明白现在再次见到斑鸠而它却极不信任“我”的原因所在。可以说这两段内容既丰富了文章的内容,又让“我”今日重见斑鸠的欣喜、与它重建友好关系的过程变得顺理成章。

15.本题考查观点的表达。开放性试题,答案不唯一。

“我”能等来“我家的斑鸠”。结合第⑨段“两只斑鸠突然从院中飞起,落到房檐上,还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动,它终于有胆子到院内落脚啄食了,这是一次突破性的进展”和第⑩段“斑鸠在房檐在房脊在院墙上栖息追逐,似乎已经放心无虞”可得知“我”与斑鸠的关系已有了突破性进展,而且现实生活中人们尊重自然保护鸟兽的意识已越来越强,经常见到人鸟兽和谐相处的情景,相信通过我们的努力,斑鸠定能慢慢建立起对人类的信任,来到“我”家轻松觅食。

“我”不能等来“我家的斑鸠”。结合第③段“上世纪五十年代对麻雀发动的全民战争”“种种药剂和化肥,杀了害虫长了庄稼,却把许多食虫食草的鸟儿整得种族灭绝——更不要说那些利欲熏心丧尽良知的捕杀濒临灭绝的珍禽异兽者”可知人类对鸟儿的残害让让“斑鸠”一直对人类保持戒心,生活中还有不少人缺乏尊重自然保护生态保护动物的意识,残害鸟兽的行为也时有发生。斑鸠要建立起对人类的信任还很困难,所以它们不会相信人类会善待它们。

16.【答案】(1)①孙悟空;②猪八戒。

(2)示例:同意。孙悟空每次打跑白骨精后,八戒都在旁边多言多语,挑拨是非,让唐僧念紧箍咒,最后赶走悟空。由八戒的表现来看,悟空对其“詀言詀语”的评价是公平恰当的。

【详解】(1)本题考查名著人物。

选段是《西游记》中“三打白骨精”的情节,结合“将书指了,留在袖中”“今日半途而废,不曾成得功果”“贤弟,你是个好人,却只要留心防着B詀言詀语,途中更要仔细,倘一时有妖精拿住师父,你就说老孙是他大徒弟”可知,A为孙悟空,他因三打白骨精而被唐僧赶回花果山,但放心不下唐僧,便嘱咐沙僧,让他小心八戒;B为猪八戒,他好吃懒做,爱占小便宜,贪图女色,经常被妖怪的美色所迷,难分敌我,所以孙悟空让他留心防着自己“詀言詀语”。

(2)本题考查内容理解和语言表达。

根据“三打白骨精”的故事情节可知,白骨精化作女子被孙悟空打了一棒,留下假尸首逃跑了,八戒对唐僧说这是悟空“故意的使个障眼法儿”。悟空第二次打跑白骨精变的老妇人,唐僧要赶走悟空,八戒在旁边推波助澜,说道:“师父,他要和你分行李哩。跟着你做了这几年和尚,不成空着手回去?”。白骨精第三次化作一个老公公,被悟空打死,八戒在旁边又笑道:“好行者!风发了!只行了半日路,倒打死三个人!”唐僧要念紧箍咒,悟空让唐僧看白骨精的本相一堆粉骷髅,八戒却说:“他的手重棍凶,把人打死,只怕你念那话儿,故意变化这个模,掩你的眼泪哩”,听了八戒的话,唐僧决意要赶走悟空。据此可知,悟空对他的评价是公平恰当的。

17.【答案】“哪些爱”,不止一处;要结合具体篇章。师长亲朋、自然、国家民族之爱。

【详解】本题考查名著内容理解。题干要求结合鲁迅的回忆性散文《朝花夕拾》,阐述读者从中读出的鲁迅先生的爱。这需要我们深入理解鲁迅的文字,体会其背后蕴含的情感,比如:师长亲朋、自然、国家民族之爱,结合具体篇目作答即可。

示例:在鲁迅先生的《朝花夕拾》中,我读出了他对童年的纯真之爱与对师长的敬爱。在《从百草园到三味书屋》中,鲁迅生动地描绘了童年乐园百草园的趣味生活,字里行间流露出对无忧无虑童年的深深怀念。而在《藤野先生》中,鲁迅则深情回忆了在日本留学时给予他无私帮助的藤野老师,藤野先生的严谨治学、正直无私,让鲁迅心生敬仰,这份跨越国界的师生情谊,彰显了鲁迅对师长的深厚情感与敬重。

【答案】18.示例:仅仅停留在翻译文本的层面,语言不够灵动。 19.示例:如果不付出努力,而寄希望于意外,结果只能是一事无成。 20.示例:宋国有个农夫种着几亩地,他的地里有一截树桩。一天,他在地里干活,忽然看见一只兔子箭一般地飞奔过来,猛地撞在那截树桩上,一下子把脖子折断了,蹬蹬腿就死了。

【详解】18.本题考查理解写法特点。

结合改写的内容和原文内容可知,改写的内容是在原文的基础上进行翻译,如“于是,农民便放下他的农具日日夜夜守在树桩旁边,希望能再得到一只兔子。然而野兔是不可能再次得到了,他自己也被宋国人耻笑”对应原文“因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑”;改写的内容只是对原文进行了翻译,缺少生动的描写,故事情节缺少起伏,语言上也不够灵动,显得平淡无味,故读来觉得枯燥无味。

19.本题考查阅读启示。结合故事中的人物的做法来谈启示即可。

故事中的农夫因为一次偶然的收获而放弃正常的耕作,死守着树桩等待下一次的意外收获,这种行为是不切实际的幻想,反映了侥幸心理和缺乏变通的态度 ,据此得出启示:我们不要存有侥幸心理;不要想着不劳而获,如果不付出努力,而寄希望于意外,结果只能是一事无成;不能死守狭隘经验、墨守成规,遇事要懂变通;

故事中的农夫因为一次偶然的收获而停止了正常的耕作,最终一无所获。这告诉我们,成功需要脚踏实地地去追求目标,而不是寄希望于不切实际的幻想 ; 成功需要努力和付出 ,真正的收获来自于自己的努力和付出,不能投机取巧;

农夫因为一次兔子撞树桩的偶然事件而停止了正常的耕作,这种心态和行为反映了一种典型的侥幸心理。这给我们启示:成功往往属于那些脚踏实地、持续奋斗的人,侥幸和投机的行为无法带来持续的收获 ;

农夫固执地守在同一个地方,最终一无所获;而那些懂得灵活应变的人,却能在变化中找到机会,取得成功。这启示我们:生活中,我们也需要根据实际情况调整策略,及时适应新的环境和挑战 。

20.本题考查改写句子。题目要求从激发阅读兴趣角度修改画线部分,我们可以用生动的描写,语言的活泼灵动来激发孩子们的阅读兴趣。

示例:宋国有一个农民,他的田地中间有一截大大的树桩。有一天, 他正在田地里耕种,种的满头大汗。忽然,他听到“砰”的一声,他大吃一惊:“什么声音啊?这么大动静!”他顺着声音看过去,只见一只兔子撞死在田地里的大树桩上,连脖子都撞断了。原来兔子只顾跑得飞快,没看到田地里的大树桩,竟然一头撞上去了,把脖子给撞断了!

21.【答案】例文:

浪涛,让我沉思

“面朝大海,春暖花开”,大海总是这样宽广辽阔,让人心驰神往。海边,白浪朵朵、海涛声声,一切都是那么自然,那么富有生机,那么令人沉醉。

我从林间小路走向海岸线,远远便听见涛声,一起一落、层层叠叠,有规律却又自有个性。听,是海浪抚摸着细沙,动作轻柔,声音脆亮。浪涛从很远的地方涌起,激动地奔向岸边,化为这轻轻的一抚,卷起细碎的泡沫,带来彩色的贝壳与洁白的珊瑚碎片。沙滩越平缓,涛声便越轻柔。海风拂过,天空偶尔飞过展翅的海鸟,一声声鸣叫像是在和浪涛合唱。

漫步在海边,涛声更嘹亮,似乎在欢迎着每一个前来看海的朋友。我望着茫茫的大海,在水天交界处,波浪连成一条白练,从远处涌来,送来海的味道。此时,风很轻,浪很缓,四周静悄悄的,只有浪的低语和脚踩着铺满贝壳的细沙发出的轻响。继续走,风大了些,浪涛的声音变得时而沉,时而细,拍在沙滩上的节奏也更快更响亮了。海水冲刷过我的脚面,除去上面的沙,此刻,似乎所有的烦恼都随着沙粒被海浪带走。

太阳升起,眼前碧波荡漾,海水似乎分了层,现出不同的颜色,深深浅浅,澄清透亮,在阳光下闪着如鱼鳞般璀璨的光。海边的树林也在晨光中透出或浓或淡的绿,一派生机盎然的景象。细沙反射出金光,整个海岸线犹如一条金黄的宽丝带,一边是碧绿的翡翠,一边是水蓝的宝石,交相辉映,让我不由沉浸在这充满昂扬与生机的景色中,让我陷入沉思。

我不再向前走,而是找一处礁石坐下,侧耳倾听。静下心来,闭上眼,只用耳朵听,在脑中想,再烦躁的心情都会逐渐平静下来。涛声一起一伏,声音由高到低,最后化为极细的叮咛,在耳边回荡,轻轻地、缓缓地,从平静和悠闲中透出一种自然来。涛声伴着浪花,抚摸过心尖,拂去烦恼和迷茫。听涛声,轻柔得让人昏昏欲睡,安静得让人陶醉其中。时光荏苒,涛声依旧,它不似乐曲激昂,不似小调平淡,只是很舒缓地不断循环、放大。这种声音是我们内心追寻的主旋律,海纳百川而淡然自若,宁静温柔而充满力量。想到这儿,我缓缓睁开眼,看着面前的海阔天空,心中一下豁然开朗,所有的烦闷一扫而空。

走吧,去海边走走吧,让浪涛声还你一颗自然又平静的心,拂去心中的尘土,让生活平凡又美好。

令人陶醉的浪涛啊,你是我们生活的本色,请你回到我们心中来。

【详解】本题考查半命题作文。

第一,审题。“______,让我沉思”中“让我”是使我,带动我之意,写作时,要突出文中的主角是“我”;“沉思”指极其认真、深入地思考,通常在寂静和孤独中对某个中心意念或意象进行深沉的思索。补题,就是要解决“让我沉思”的主语,可以虚指,也可以实指;补充的内容可以是一个人,也可以是一件事、一本书、一件物、一篇文、一句话,一段经历,一些挫折等等。写作此文要写自己因此而沉思的经历、原因,还有感受和思考。

第二,立意。作文中要体现怎样“让”,“让”的意义,要强调“让”的主语对“我”的成长变化所起到的促进作用。如,某人某事让“我”沉思,让“我”从此变得坚强、独立、自信、宽容等;某事、某物让“我”沉思,使“我”感悟到一些道理等。

第三,选材。让“我”沉思的应是身边的人、事、物等,是能够带给“我”深刻感悟的。或是景物的神奇或优美,如紫藤花萝瀑布;或是事件的离奇与新颖,如上学路上神奇的事件;或是榜样的力量,如同桌的优异成绩;或鼓励的话语,如老师的一句“我相信你”;或危险的境地或胆怯的心理。本文适合写作记叙文,在写作方法上,注意在叙述过程中,可以使用细节描写,通过具体的动作、心理、对话等描写,表达“我”内心的思考与感受。在材料安排上,注意详略得当。在写法上,学会使用以小见大的写法,会突出作文主题,给读者带来亲切的感受。

一、基础知识综合(本大题共1小题)

阅读下面语段,完成任务。

轻轻地打开七年级上册的语文课本,眼前花团锦簇,美不胜收:解决散步时的分歧彰显中华民族尊老爱幼的美德,瘫痪的史铁生与母亲jué别时收获了“好好儿活”的勇气,跟轻风流水应合着的牧童的笛声传递着春的气息,还有那可爱的水藻把终年贮蓄的绿色奉献给济南的冬天……在语文的世界里,遇到的一切都会让你喜出望外,一片片天光云影尽收眼底,一股股清泉滋润心田……

1.给加点字注音,根据拼音写汉字。

①贮( )蓄 ② jué( )别

2.文中划线句子有错别字的一个词语是“ ”,这个词的正确写法是“ ”。

3.“喜出望外”的意思是:

二、选择题(本大题共1小题)

4.从传统文化的角度来看,下列各项中的表述不正确的一项是( )

A.“尊君在不”中的“尊君”是对别人父亲的尊称。

B.“待君久不至”中的“君”相当于“您”,表示有礼貌地称呼对方。

C.“君与家君期日中”中的“家君”是对人谦称自己的父亲。

D.“小弟”是称呼比自己小的男性朋友,“小儿”是称呼自己的儿子。

三、名句名篇默写(本大题共1小题)

5.“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”同学们在平时的学习中一定积累了许多古诗文的知识和名句,根据下表提供的策略,学习如何整理古诗文。

策略 诗文 收获

看标题 (1)遥怜故园菊, 。(《行军九日思长安故园》) (2) ,崔九堂前几度闻。(《江南逢李龟年》) 标题常点名时间和地点,概括主要事件,蕴含情感。

抓意象 (3) ,受降城外月如霜。(《夜上受降城闻笛》) (4) ? 。(《次北固山下》) (5)古人常借助“月”和“雁”来表达 情感。

明手法 (6)日月之行, ; ,若出其里。(《观沧海》) 虚实结合,彰显博大胸襟。

总结:依据阅读策略,重新思考并整理古诗文,让我有了新的收获。正如孔子所说:“(7) , 。”只有学思结合,才能求得真知。

四、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读文言文语段,完成后面小题。

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】

两牧竖①入山至狼穴,穴有小狼二,谋分捉之。各登一树,相去数十步。

少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇。竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急;狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑②号如前状。前树又呜,又转奔之。口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄③僵卧久之不动。竖下视之,气已绝矣。

(选自蒲松龄《聊斋志异》)

【注】①牧竖:牧童。②跑:通“刨”,兽类用足扒土。③奄奄:气息微弱的样子。

6.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.止有剩骨/一狼得骨止

B.一狼径去/太丘舍去

C.静以修身/以刀劈狼首

D.而两狼之并驱如故/故令嗥

7.用现代汉语翻译选文中的划线句子。

(1)其一犬坐于前。

(2)口无停声,足无停趾。

8.断句。(断1处)

既 而 奄 奄 僵 卧 久 之 不 动

9.下列对文章的理解和分析,正确的一项是( )

A.甲文中的“暴起”“劈”“转视”“断”等动词,表现了屠户勇敢机智的斗争精神。

B.甲乙两文写了两个“杀狼”的故事,两文中都表现了人的智慧,狼始终处于人的掌控中。

C.甲文告诉我们,对待像狼一样的恶势力,先作让步,如果其得寸进尺,再勇敢斗争。

D.乙文中开篇写两牧“谋分捉之”及后面对大狼的描写,从侧面表现出牧童的“谋”。

10.请结合选文内容比较甲乙两文中“狼”的不同形象。

五、现代文阅读(本大题共2小题)

11.阅读下面文字,完成下面小题。

【材料一】:

2021年“世界读书日”期间,第十八次全国国民阅读调查报告正式发布。报告发现,随着数字化阅读方式的普及,人们通过数字化媒介阅读的时间在不断增长。

各类阅读媒介时长对比表(单位:分钟/天)

年份 图书 报纸 期刊 手机 互联网 电子阅读器 Pad(平板电脑)

2020 20.04 5.71 3.25 100.75 67.82 11.44 9.73

2019 19.69 6.08 3.88 100.41 66.05 10.7 9.63

根据对成年国民听书习惯的考察发现,2020年我国有三成以上的成年国民有听书习惯,较2019年的平均水平(30.3%)提高了1.3个百分点。

(根据2021年第十八次全国国民阅读调查报告整理)

【材料二】:

中国图书馆学会副理事长陈力:有人说,数字阅读是“碎片化阅读”,因而对此忧心忡忡。我以为,“碎片化阅读”也是一种有益的阅读方式。倘若人们能够充分利用碎片化的时间来获取知识与信息,我们应该为此感到高兴,更何况,有谁听说《诗经》三百篇、《唐诗三百首》是一口气读完的?我们在读一首诗、一首词、一篇文章的时候难道不是在进行“碎片化阅读”?重要的不是阅读的形式和工具,而是阅读与否和阅读的内容。

国民阅读研究与促进中心主任徐升国:数字阅读基本以浅阅读、碎片化阅读为主体,阅读的主要内容并不是电子图书,而是一些相对轻松娱乐、篇幅较短的文章等。这跟数字阅读主要载体——手机自身限制有关,屏幕小,相对而言很难进行深度、长篇的阅读。综合起来看,纸质书能提供系统的、体系化深度阅读,目前并没有好的数字阅读载体可以实现替代。

西宁市大通县第二中学鲍守燕老师:阅读的过程同时也是思考的过程,它不是别人掰开揉碎了喂给你,而是自己在阅读的过程去吸取精华。而听书是被动接受,难以做到细嚼慢品,深入思考。因此只能将听书作为一种重要的补充,不能以此代替深度阅读。

【材料三】:

许多名家的读书方法能给我们诸多启发。比如苏轼的“八面受敌法”。苏轼主张一种精读法,即从不同的角度反复阅读经典。他认为,一本书,特别是经典书籍,包含着多方面丰富的内容,人们可以从不同的需要或不同的角度反复研读,以解决不同问题,这样步步深入,就能读懂整本书籍,书就读“厚”了。“圈点勾画法”是革命老前辈徐特立同志读书治学的经验之谈。“不动笔墨不读书”,徐老读书的时候常用朱墨两色毛笔,在书上圈圈点点、勾勾画划,有时还在书页空白处加上注解和批语。毛泽东曾提出“三步读书法”,他认为,读书,一要读,二要怀疑,三是提出不同的意见。

【材料四】:

文章里的阅读身影

《忆读书》中“我永远感到读书是我生命中最大的快乐!《红楼梦》是我在十二三岁时看的,起初我对它的兴趣并不大,贾宝玉的女声女气、林黛玉的哭哭啼啼都使我厌烦。还是到了中年以后再拿起这部书看时,才尝到‘满纸荒唐言,一把辛酸泪’所包含的一个朝代和家庭兴亡盛衰的滋味”。“从读书中我还得到了做人处世要独立思考的大道理。”读书一事被冰心戴上了快乐的冠冕,但对她来说,这不仅是一时一刻的快乐,而是整个人生的收获。

《窃读记》中“我低着头走出书店,脚站得有些麻木,我却浑身轻松。这时,我总会想起国文老师鼓励我们的话:‘记住,你们是吃饭长大的,也是读书长大的!’”林海音学生时代,街上的书店一定是不允许读者随意翻阅图书的。她在放学后跑到书店里偷偷看书,怕被老板赶走,有时一本书甚至要跑到几家书店才能读完。时光流转,当她回忆往事时,当年苦中作乐的读书生活成了一份美好的记忆。

《上图书馆》中“一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、白炽灯所不能比的。就是在这个‘指定参考书阅览室’里,我和我的同学好友们读了柏拉图《对话》的英译本,西洋哲学史,古罗马史,希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧,等等,进入了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂!”诗人、翻译家王佐良去图书馆成了他的习惯,因为偶遇一本书,也是生活的奇趣。

(摘编自陈雪《课本里的阅读生活》)

(1)小丁根据材料一得出了以下结论,你认为哪项说法不正确?( )

A.2020年各类纸质媒介的人均每天阅读时长均在下降。

B.2020年手机阅读占比居高不下,互联网阅读占比提升幅度最大。

C.人均每天读书、读报和读期刊的时间总和不及人均每天手机阅读时长的一半。

D.2020年我国有超过三成的成年国民有听书习惯,且比例有上升趋势。

(2)周周对相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.能利用碎片化时间进行数字阅读也是值得肯定的,不必对数字阅读忧心忡忡。

B.关于阅读,我们关注的重点不应是阅读的形式和工具,而是阅读与否和阅读的内容。

C.经典的纸质书籍可以通过数字化阅读的方式进行,因此数字化阅读完全可以替代纸质书阅读。

D.毛泽东的“三步读书法”和孔子的“学而不思则罔,思而不学则殆”都强调了在学习中独立思考的重要性。

(3)材料四中的三段文字阐述的共同观点,下列表述最恰当的一项是( )

A.读书是自觉行动,需要浓厚兴趣和刻苦勤奋。

B.无论是怎样的阅读经历,其实都是生活本身。

C.读书能改变人生,让人赢在人生的起跑线上。

D.置身淡雅宜人的书香中,平凡也能铸就精彩。

阅读下文,回答问题。

家有斑鸠

陈忠实

①住到乡下老屋的第一个早晨,刚睁开眼,便听到咕咕——咕咕的鸟叫声。这是斑鸠。虽然久违这种鸟叫声,却不陌生,第一声入耳,我便断定是斑鸠,不由得惊喜。披上衣服,竟有点迫不及待,悄声静气地靠近窗户,透过玻璃望出去,后屋的前檐上,果然有两只斑鸠。一只站在瓦楞上,另一只围着它转着,一边转着,一边点头,发出咕咕咕咕的叫声。

②六年前的大约这个时节,我和文学评论家王仲生教授住在波士顿城郊他的胞弟家里。尽管这座三层小洋楼宽敞舒适,我和王教授还是更喜欢站着或坐在后院里。后院是一片绿茸茸的草坪,有几种疏于管理的花木。这一排房子的后院连着后面一排小楼房的后院,中间有一排粗大高耸的树木分隔。树木的枝杈上,栖息着毋宁说侍立着一群鸟儿。一种通体黑色的梭子形状的鸟,在人刚开开后门走到草坪边的时候,梭子黑鸟便从树枝上飞下来,落在草坪上,期待着人撒出面包屑或什么吃食。你撒了吃剩的面包屑或米粒儿,它们就在你面前的草地上争食,甚至大胆地跳到人的脚前来。偶尔,还会有一只两只松鼠不知从哪棵树上蹿下来,和梭子鸟儿在草地上抢夺食物。

③我在那个令人忘情的人与鸟兽共处的草坪上,曾经想过在我家的小院里,如若能有这样一群敢于光顾的鸟儿就好了。然而,实际想来,实现这样人鸟人兽共存共荣的和谐景象,恐怕也不是短时间的事。【甲】我们把鸟儿兽儿作为美食作为美裳作为玩物作为发财的对象而心狠手狠的年月,却无法算计。我能记得和看到的,一是上世纪五十年代对麻雀发动的全民战争,麻雀虽未绝种,倒是把所有飞翔在天空的各色鸟儿吓得肝胆欲裂,它们肯定会把对人的恐惧和防范以生存戒律传递给子子孙孙。再是种种药剂和化肥,杀了害虫长了庄稼,却把许多食虫食草的鸟儿整得种族灭绝——更不要说那些利欲熏心丧尽良知的捕杀濒临灭绝的珍禽异兽者。我曾瞎猜过,能够存活到今天的鸟类、兽类,肯定具备一组特别优秀的专司提防、警惕人类伤害的基因。不然,早该在明枪暗弓以及五花八门的机关和陷阱里灭绝了。

④还是说我家的斑鸠。

⑤我有记事能力的时候就认识并记住了斑鸠,像辨识家乡的各种鸟儿一样,不足为奇。斑鸠在我的滋水家乡的鸟类中,是最朴拙最不显眼近乎丑陋的一种鸟。灰褐色的羽毛比不得任何一种鸟儿,连麻雀的羽翅上的暗纹也比不得。没有长喙和高足,比不得啄木鸟和鹭鸶。没有动人的叫声,从早到晚都是粗浑单调的咕咕咕--咕咕咕的声音。它的巢也是我所见过的鸟窝中最简单最不成型的一种,简单到仅有可以数清的几十根柴枝,横竖搭置成一个浅浅的潦草的窝。小时候我站在树下,可以从窝的底部的缝隙透见窝里有几枚蛋。记得有篇小学课文,说斑鸠是最懒惰的鸟,懒得连窝也不认真搭建,冬天便冻死在这种既不遮风亦不挡雨的窝里。

⑥然而,整个八十年代到九十年代初,我住在祖居的老屋读书写字,没有看见过一只斑鸠。我以为在家院的周围再也看不到斑鸠了。

⑦斑鸠却在我重返家乡的第一个清晨出现了,就在我的房檐上。

⑧我便轻手开门,怕惊吓了它。它还是飞走了。

⑨初始,无论我怎样轻手蹑足开门走路,它一发现我从屋内走到院中,扑棱一声就从屋脊或围墙上起飞了,飞入高高的村树上去了。我仍然往小院里撒抛米谷。直到某一日,我开开门出来。【乙】两只斑鸠突然从院中飞起,落到房檐上,还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动,它终于有胆子到院内落脚啄食了,这是一次突破性的进展。

⑩我和斑鸠的关系获得令人振奋的突破之后,随之便是持久的停滞不前。斑鸠在房檐在房脊在院墙上栖息追逐,似乎已经放心无虞。然而有我在场的时候,它们绝不飞落到院里来啄食,无论我抛撒的米谷多么富于诱惑。有几次我从室内的窗玻璃前窥视到斑鸠在院中啄食米谷的情景,每当我出门,它们便惊慌地飞上房顶。这一刻,我清醒地意识到,它还不完全是我家的斑鸠。

要让斑鸠随心无虞地落到小院里,心里踏实地啄食,在我的眼下,在我的脚前,尚需一些时日。

我将等待。

(选自《我走在这活泼泼的人间》,有删改)

12.按照时间顺序梳理文中“我”与斑鸠的关系,填写下面的表格。

13.有同学对文中【甲】【乙】两处有疑问,请你解答。

(1)【甲】处“我们把鸟儿兽儿作为美食作为美裳作为玩物作为发财的对象而心狠手狠的年月”语句很长,没用标点停顿,强调了什么?

(2)【乙】处的“探头探脑”好像有丑化斑鸠的感觉,去掉是不是更好些?

14.本文题为“家有斑鸠”,二、三两段却没有写“斑鸠”,这两段是否多余?为什么?

15.文章以“我将等待”结尾,“我”能等来“我家的斑鸠”吗?请联系全文和生活体验简要分析。

六、名著阅读(本大题共2小题)

16.阅读下面的文字,回答问题。

① A 将书指了,留在袖中,却又软款唐僧道:“师父,我也是跟你一场,又蒙菩萨指教,今日半途而废,不曾成得功果,你请坐,受我一拜,我也去得放心。”唐僧转回身不睬……又吩咐沙僧道;“贤弟,你是个好人,却只要留心防着② B 詀言詀语(“即多言多语”),途中更要仔细,倘一时有妖精拿住师父,你就说老孙是他大徒弟。西方毛怪,闻我的手段,不敢伤我师父。”

(节选自《西游记》)

(1)请写出选文中人物A、B的姓名。

(2)请联系上下文,说说你是否同意对B“詀言詀语”的评价。

17.我们读过鲁迅的回忆性散文《朝花夕拾》,如果不细读,可能就只把它当成“年代久远的必读书”,我们要真正读懂每篇文字背后的深情。你读出了鲁迅先生的哪些爱?请结合具体篇章阐述。

七、综合性学习(本大题共1小题)

阅读下文,回答问题。

出版社即将出版一本《中国寓言少儿读本》,古代寓言故事《守株待兔》成功入选,编辑高歌对这一寓言进行了如下改写:

宋国有个农民,他的田地中有一截树桩。一天,一只跑得飞快的野兔撞在了树桩上扭断脖子死了。于是,农民便放下他的农具日日夜夜守在树桩旁边,希望能再得到一只兔子。然而野兔是不可能再次得到了,他自己也被宋国人耻笑。而今居然想用过去的治国方略来治理当今的百姓,这都是在犯守株待兔的错误呀!

附原文:

宋人有耕者。田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。

其他编辑看完稿件后,有一些意见和建议,请你帮助高歌完成下列修改任务。

18.【任务一】

这则改写,读来枯燥无趣,请你指出原因。

19.【任务二】

多元解读,是阅读的重要方式。今天的我们再来读这则古老的寓言,又会获得什么新的启示呢?

20.【任务三】

作为一本少儿读本,吸引孩子们的阅读兴趣是很重要的。请从激发阅读兴趣角度修改画线部分。

八、作文(本大题共1小题)

21.一次普通的“散步”,引发了莫怀戚对生命和责任的思考;从《猫》《我的白鸽》《大雁归来》中,我们读到了作者对“人与动物之间关系”的思考;童话《皇帝的新装》《杞人忧天》等寓言也给我们以生活的启迪。生活、阅读给我们提供了智慧的养料,善于思考让我们对生活、生命有了新认知。

请以“ ,让我沉思”为题作文,不少于600字。

提示:先将题目补充完整,可以是生活中的人、事、物,可以是读书收获……

参考答案

【答案】1. zhù 诀 2. 应合 应和 3.遇到出乎意料的喜事而特别高兴

【详解】1.本题考查字音字形。

贮蓄(zhù xù):储存,积聚,指储存的物品,把节约下来或暂时不用的钱存起来。多指存到银行里,或放在仓库里。也指积存的钱。

jué——别。诀别:指再无会期的离别;死别。

2.本题考查字形。

应合——应和:(声音、语言、行动等)相呼应。

3.本题考查词语含义理解。

喜出望外:遇到出乎意料的喜事而特别高兴。在这个语段中,它用来形容打开七年级上册的语文课本后,眼前所呈现的美好景象和丰富内容让作者感到非常高兴和惊喜。

4.【答案】D

【详解】考查古代文化常识。D项“‘小弟’是称呼比自己小的男性朋友”表述不正确,“小弟”是男性在朋友或熟人之间谦称自己。

5.【答案】 应傍战场开 岐王宅里寻常见 回乐烽前沙似雪 乡书何处达 归雁洛阳边 思乡(思念家乡,思念亲人) 若出其中 星汉灿烂 学而不思则罔 思而不学则殆

【详解】本题考查名篇背诵。注意:岐、烽、洛、汉、罔、殆。

(5)联系诗句“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”“乡书何处达?归雁洛阳边”可知,“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”以月之清冷烘托思乡之情。诗中的月亮“如霜”,给整个边塞环境增添了一层清冷、孤寂的氛围。戍边将士们在这荒寒的塞外,看着如霜的冷月,极易联想到家乡的温暖与美好。家乡的月亮或许也同样明亮,但却有着亲人的陪伴和熟悉的乡景,而此时此地的月却只能徒增他们的思乡之苦,以月的清冷烘托出强烈的思乡之情。借月引发对家乡的回忆与思念。“乡书何处达?归雁洛阳边”借雁传书寄托思乡之切。诗人看到归雁,想到让它们为自己传递乡书,这一行为本身就体现了诗人对家乡的深切思念。他希望通过归雁将自己的思念之情传达给家乡的亲人,让亲人知晓自己的近况和对他们的牵挂,“归雁”成为了寄托思乡之情的载体,生动地表现了诗人思乡之切。故可填:思乡。

【答案】6.B 7.(1)其中一只狼像狗似的蹲坐在前。

(2)口中叫个不停,脚下奔跑不止。 8.既 而 奄 奄 僵 卧/ 久 之 不 动 9.A 10.甲文中主要表现了狼的贪婪狡诈愚蠢,乙文中主要表现了狼母爱的伟大。

甲文中的狼:根据甲文第二段中的“骨已尽矣,而两狼之并驱如故”可知狼的贪婪。根据第四段中的“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”“乃悟前狼假寐,盖以诱敌”可知狼的狡诈。根据第四段中的“以刀劈狼首,又数刀毙之”和“屠自后断其股,亦毙之”可知狼的愚蠢,尽管狡诈无比,却还是被屠夫杀死。

乙文中的狼:根据乙文中的“大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓”“乃舍此趋彼,跑号如前状。前树又鸣,又转奔之。口无停声,足无停趾”“竖下视之,气已绝矣”可知,大狼为了救下两只小狼,在两棵树之间用力奔跑,最终力竭而死,可见它母爱的伟大。

【分析】这两篇文言文选自《聊斋志异》,通过写人和狼的对抗,展示了人类的智慧超越野兽的力量。甲文中,屠户面对狡猾的两只狼,凭借临危不乱的急智和勇敢,成功反击;而乙文则通过牧童巧妙利用狼的急躁弱点,展现出策略的重要性。两篇文章不仅塑造了狼的狡诈与凶猛,还巧妙地通过对人的描绘,强调了智慧和策略对战胜困境的关键作用,象征性地传达了对抗邪恶势力的主题。

【详解】6.本题考查一词多义。

A.仅,只/停止;

B.意思都是“离开”;

C.连词,表目的,来/用;

D.原来一样/故意;

故选B。

7.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)犬,像狗一样;于,在。

(2)口无停声,口中叫个不停;足无停趾,指脚下奔跑不止。

8.本题考查文言文断句。

句意:不一会儿,(大狼)就气息微弱,直挺挺地躺在地上,很久都一动不动。

“既而奄奄僵卧”描绘大狼表达完整的动作与状态;“久之不动”是对大狼后续状态的进一步说明。

故断为:既而奄奄僵卧/久之不动。

9.本题考查文言文内容的理解。

B.有误,甲文中开始是狼跟随屠户,屠户很害怕,进而屠户“奔倚其下”以防御“前后受其敌” ,双方对峙,而非“狼始终处于人的掌控中”;

C.根据甲文“屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故”可知,屠户先作让步投骨喂狼,却未阻止狼的步步紧逼,所以并非先让步,等其得寸进尺再斗争,而是一开始就应勇敢斗争。本项“对待像狼一样恶势力,先作让步,如果其得寸进尺,再勇敢斗争”有误;

D.根据乙文“两牧竖入山至狼穴,穴有小狼二,谋分捉之”及后文对大狼被小狼叫声引得来回奔走的描写可知,这些是对牧童智谋的正面描写,并非侧面描写。本项“乙文中开篇写两牧‘谋分捉之’及后面对大狼的描写,从侧面表现出牧童的‘谋’”有误。

故选A。

10.本题考查文言文内容的理解。

根据甲文第二段“骨已尽矣,而两狼之并驱如故”可知,屠户扔完骨头后,两只狼仍不满足,继续追赶,体现狼的贪婪;根据第四段“其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚”“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”可知,狼通过佯装睡觉迷惑屠户,同时准备从柴草堆后打洞攻击屠户,表现出狼的狡诈,再结合第四段,但是屠户“以刀劈狼首,又数刀毙之”和“屠自后断其股,亦毙之”可知尽管狼很狡猾,最终还是被杀死,只是自作聪明,表现了狼的愚蠢。

根据乙文“大狼至,入穴失子,意甚仓皇”“口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄僵卧久之不动”可知,大狼发现小狼不见后,焦急奔走于两棵树之间,直至力竭而亡,体现出乙文中狼伟大的母爱。

【参考译文】

【甲】 一个屠户傍晚回家,担子里的肉已经卖完了,只剩下一些骨头。路上遇到两只狼,紧跟着他走了很远。

屠户害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头就停下了,另一只狼仍然跟着他。屠户又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经扔完了,但是两只狼像原来一样一起追赶屠户。

屠户处境非常危急,担心前后一起受到狼的攻击。他看见田野里有一个打麦场,麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山一样。屠户于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠户。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠户的前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠户突然跳起来,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠户刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠户的后面。狼的身子已经钻进一半,只露出屁股和尾巴。屠户从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。屠户这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

【乙】 两个牧童走进山林里(恰好)走到一个狼窝前,窝里有两只小狼,(两个牧童)谋划着各抓一只。(他们又)各自爬上一棵树,两棵树相距几十步远。

过了一会儿,大狼回来了,它钻进狼窝看见小狼不见了,神情十分惊慌。一个牧童在树上扭小狼的脚和耳朵,故意让它哀号;大狼听到小狼的叫声,仰头看见了(牧童和小狼),愤怒地冲到树下,一边嚎叫一边连爬带抓(着树干想爬上去)。(这时)另一个牧童也在另一棵树上扭着另一只小狼的脚和耳朵令它急急地哀嚎;大狼听到另一只小狼的哀嚎后停下来四处张望,看见另一棵树(上的小狼和牧童),它又放弃这棵树奔跑向另一边,(它)边刨土边嚎叫像刚才一样。第一棵树上的小狼又嚎叫起来,大狼又转身奔过去。大狼嘴里没有停止过嚎叫,脚下没有停止过奔跑,来来回回跑了几十趟,跑得渐渐慢了,叫声渐渐弱了;不一会儿,(就累得)奄奄一息,直挺挺地倒在地上,过了许久,便一动不动了。牧童爬下树一看,大狼已经断气了。

11.【答案】(1)A

(2)C

(3)D

【详解】(1)考查辨析信息。

A.根据材料一中的“各类阅读媒介时长对比表”可知,2019年人均每天阅读图书时长为19.69分钟,2020年人均每天阅读图书时长为20.04分钟,略有增加,“2020年各类纸质媒介的人均每天阅读时长均在下降”与原文不符,表述错误。故选A。

(2)考查辨析信息。

C.根据材料二中的“综合起来看,纸质书能提供系统的、体系化深度阅读,目前并没有好的数字阅读载体可以实现替代”可知,纸质书目前并没有好的数字阅读载体可以实现替代。故选C。

(3)考查提炼作者观点。

根据第一段中的“我永远感到读书是我生命中最大的快乐”,第二段中的“当年苦中作乐的读书生活成了一份美好的记忆”,第三段中的“因为偶遇一本书,也是生活的奇趣”可知,材料四中的三段文字阐述的共同观点是置身淡雅宜人的书香中,平凡也能铸就精彩。故选D。

【答案】12.(1)“我”认识并记住斑鸠

(2)八十年代到九十年代初

(3)“我”看到斑鸠很惊喜,斑鸠见人就飞走 13.(1)强调了人类为了自己的私欲而伤害鸟兽的手段数不胜数,突出了作者的愤慨之情。(2)不能去掉。“探头探脑”并没有丑化斑鸠,而是生动地表现了斑鸠的小心、机警,对人类怀有戒备之心。 14.不多余。第二段讲述了“我”在波士顿城郊见到人鸟兽共存共荣的景象,第三段写了我们对鸟兽的伤害,造成了鸟兽对人类的警惕。这两段文字与前后文关系密切,既回应了“我”重见斑鸠时的惊喜,又对后文斑鸠难以跟“我”建立信任关系的原因做了交待;使文章内容丰富而厚重,行文具有变化,避免了平铺直叙。(意对即可) 15.示例1:能等来。“我”能等来“我家的斑鸠”。结合第⑨段“两只斑鸠突然从院中飞起,落到房檐上,还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动,它终于有胆子到院内落脚啄食了,这是一次突破性的进展”和第⑩段“斑鸠在房檐在房脊在院墙上栖息追逐,似乎已经放心无虞”可得知“我”与斑鸠的关系已有了突破性进展,而且现实生活中人们尊重自然保护鸟兽的意识已越来越强,经常见到人鸟兽和谐相处的情景,相信通过我们的努力,斑鸠定能慢慢建立起对人类的信任,来到“我”家轻松觅食。

示例2:不能等来。结合第③段“上世纪五十年代对麻雀发动的全民战争”“种种药剂和化肥,杀了害虫长了庄稼,却把许多食虫食草的鸟儿整得种族灭绝——更不要说那些利欲熏心丧尽良知的捕杀bīn临灭绝的珍禽异兽者”可知人类对鸟儿的残害让让“斑鸠”一直对人类保持戒心,生活中还有不少人缺乏尊重自然保护生态保护动物的意识,残害鸟兽的行为也时有发生。斑鸠要建立起对人类的信任还很困难,所以它们不会相信人类会善待它们。

【详解】12.本题考查信息的筛选与概括能力。

解答此题可按表格中的时间提示,找到文中对应的内容,然后筛选关键词或概括作答。

第①空根据“我有记事能力的时候就认识并记住了斑鸠”可填写出答案;

第②空根据“整个八十年代到九十年代初,我住在祖居的老屋读书写字,没有看见过一只斑鸠”可填写出时间为“八十年代到九十年代初”;

第③空根据“我断定是斑鸠,不由得惊喜”“初始,无论我怎样轻手蹑足开门走路,它们一发现我从屋内走到院中,扑棱一声就从屋脊或围墙上起飞了”可概括出答案。

13.①本题考查语句的赏析。

这个句子很长,其中没有标点停顿,很明显是为了强调“年月”前的多重定语,“作为美食”“作为美裳”“作为玩物”“作为发财的对象而心狠手辣”都是人类对鸟兽摧残的手段,连用能突出这些手段的数量之多,伤害力之大,引起读者的深思。同时从句子也可以看出作者内心的愤慨。

②本题考查词语的赏析。

根据前后文的内容,可知这里的“探头探脑”并不是丑化斑鸠形象,表现的是斑鸠生怕受到人类的伤害而做出的动作,可见它们的小心谨慎。如果删去这个词,则无法突出斑鸠的这种畏惧心理。

14.本题考查段落内容的作用分析。

阅读文章可知,第②段属于插叙,是作者对六年前在波士顿人与斑鸠和谐共处画面的回忆。第③段写的是我们对鸟兽伤害的各种行为。二者形成鲜明的对比,也正是因为有这个对比,所以才有了我今日见到斑鸠的惊喜,也让读者明白现在再次见到斑鸠而它却极不信任“我”的原因所在。可以说这两段内容既丰富了文章的内容,又让“我”今日重见斑鸠的欣喜、与它重建友好关系的过程变得顺理成章。

15.本题考查观点的表达。开放性试题,答案不唯一。

“我”能等来“我家的斑鸠”。结合第⑨段“两只斑鸠突然从院中飞起,落到房檐上,还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动,它终于有胆子到院内落脚啄食了,这是一次突破性的进展”和第⑩段“斑鸠在房檐在房脊在院墙上栖息追逐,似乎已经放心无虞”可得知“我”与斑鸠的关系已有了突破性进展,而且现实生活中人们尊重自然保护鸟兽的意识已越来越强,经常见到人鸟兽和谐相处的情景,相信通过我们的努力,斑鸠定能慢慢建立起对人类的信任,来到“我”家轻松觅食。

“我”不能等来“我家的斑鸠”。结合第③段“上世纪五十年代对麻雀发动的全民战争”“种种药剂和化肥,杀了害虫长了庄稼,却把许多食虫食草的鸟儿整得种族灭绝——更不要说那些利欲熏心丧尽良知的捕杀濒临灭绝的珍禽异兽者”可知人类对鸟儿的残害让让“斑鸠”一直对人类保持戒心,生活中还有不少人缺乏尊重自然保护生态保护动物的意识,残害鸟兽的行为也时有发生。斑鸠要建立起对人类的信任还很困难,所以它们不会相信人类会善待它们。

16.【答案】(1)①孙悟空;②猪八戒。

(2)示例:同意。孙悟空每次打跑白骨精后,八戒都在旁边多言多语,挑拨是非,让唐僧念紧箍咒,最后赶走悟空。由八戒的表现来看,悟空对其“詀言詀语”的评价是公平恰当的。

【详解】(1)本题考查名著人物。

选段是《西游记》中“三打白骨精”的情节,结合“将书指了,留在袖中”“今日半途而废,不曾成得功果”“贤弟,你是个好人,却只要留心防着B詀言詀语,途中更要仔细,倘一时有妖精拿住师父,你就说老孙是他大徒弟”可知,A为孙悟空,他因三打白骨精而被唐僧赶回花果山,但放心不下唐僧,便嘱咐沙僧,让他小心八戒;B为猪八戒,他好吃懒做,爱占小便宜,贪图女色,经常被妖怪的美色所迷,难分敌我,所以孙悟空让他留心防着自己“詀言詀语”。

(2)本题考查内容理解和语言表达。

根据“三打白骨精”的故事情节可知,白骨精化作女子被孙悟空打了一棒,留下假尸首逃跑了,八戒对唐僧说这是悟空“故意的使个障眼法儿”。悟空第二次打跑白骨精变的老妇人,唐僧要赶走悟空,八戒在旁边推波助澜,说道:“师父,他要和你分行李哩。跟着你做了这几年和尚,不成空着手回去?”。白骨精第三次化作一个老公公,被悟空打死,八戒在旁边又笑道:“好行者!风发了!只行了半日路,倒打死三个人!”唐僧要念紧箍咒,悟空让唐僧看白骨精的本相一堆粉骷髅,八戒却说:“他的手重棍凶,把人打死,只怕你念那话儿,故意变化这个模,掩你的眼泪哩”,听了八戒的话,唐僧决意要赶走悟空。据此可知,悟空对他的评价是公平恰当的。

17.【答案】“哪些爱”,不止一处;要结合具体篇章。师长亲朋、自然、国家民族之爱。

【详解】本题考查名著内容理解。题干要求结合鲁迅的回忆性散文《朝花夕拾》,阐述读者从中读出的鲁迅先生的爱。这需要我们深入理解鲁迅的文字,体会其背后蕴含的情感,比如:师长亲朋、自然、国家民族之爱,结合具体篇目作答即可。

示例:在鲁迅先生的《朝花夕拾》中,我读出了他对童年的纯真之爱与对师长的敬爱。在《从百草园到三味书屋》中,鲁迅生动地描绘了童年乐园百草园的趣味生活,字里行间流露出对无忧无虑童年的深深怀念。而在《藤野先生》中,鲁迅则深情回忆了在日本留学时给予他无私帮助的藤野老师,藤野先生的严谨治学、正直无私,让鲁迅心生敬仰,这份跨越国界的师生情谊,彰显了鲁迅对师长的深厚情感与敬重。

【答案】18.示例:仅仅停留在翻译文本的层面,语言不够灵动。 19.示例:如果不付出努力,而寄希望于意外,结果只能是一事无成。 20.示例:宋国有个农夫种着几亩地,他的地里有一截树桩。一天,他在地里干活,忽然看见一只兔子箭一般地飞奔过来,猛地撞在那截树桩上,一下子把脖子折断了,蹬蹬腿就死了。

【详解】18.本题考查理解写法特点。

结合改写的内容和原文内容可知,改写的内容是在原文的基础上进行翻译,如“于是,农民便放下他的农具日日夜夜守在树桩旁边,希望能再得到一只兔子。然而野兔是不可能再次得到了,他自己也被宋国人耻笑”对应原文“因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑”;改写的内容只是对原文进行了翻译,缺少生动的描写,故事情节缺少起伏,语言上也不够灵动,显得平淡无味,故读来觉得枯燥无味。

19.本题考查阅读启示。结合故事中的人物的做法来谈启示即可。

故事中的农夫因为一次偶然的收获而放弃正常的耕作,死守着树桩等待下一次的意外收获,这种行为是不切实际的幻想,反映了侥幸心理和缺乏变通的态度 ,据此得出启示:我们不要存有侥幸心理;不要想着不劳而获,如果不付出努力,而寄希望于意外,结果只能是一事无成;不能死守狭隘经验、墨守成规,遇事要懂变通;

故事中的农夫因为一次偶然的收获而停止了正常的耕作,最终一无所获。这告诉我们,成功需要脚踏实地地去追求目标,而不是寄希望于不切实际的幻想 ; 成功需要努力和付出 ,真正的收获来自于自己的努力和付出,不能投机取巧;

农夫因为一次兔子撞树桩的偶然事件而停止了正常的耕作,这种心态和行为反映了一种典型的侥幸心理。这给我们启示:成功往往属于那些脚踏实地、持续奋斗的人,侥幸和投机的行为无法带来持续的收获 ;

农夫固执地守在同一个地方,最终一无所获;而那些懂得灵活应变的人,却能在变化中找到机会,取得成功。这启示我们:生活中,我们也需要根据实际情况调整策略,及时适应新的环境和挑战 。

20.本题考查改写句子。题目要求从激发阅读兴趣角度修改画线部分,我们可以用生动的描写,语言的活泼灵动来激发孩子们的阅读兴趣。

示例:宋国有一个农民,他的田地中间有一截大大的树桩。有一天, 他正在田地里耕种,种的满头大汗。忽然,他听到“砰”的一声,他大吃一惊:“什么声音啊?这么大动静!”他顺着声音看过去,只见一只兔子撞死在田地里的大树桩上,连脖子都撞断了。原来兔子只顾跑得飞快,没看到田地里的大树桩,竟然一头撞上去了,把脖子给撞断了!

21.【答案】例文:

浪涛,让我沉思

“面朝大海,春暖花开”,大海总是这样宽广辽阔,让人心驰神往。海边,白浪朵朵、海涛声声,一切都是那么自然,那么富有生机,那么令人沉醉。

我从林间小路走向海岸线,远远便听见涛声,一起一落、层层叠叠,有规律却又自有个性。听,是海浪抚摸着细沙,动作轻柔,声音脆亮。浪涛从很远的地方涌起,激动地奔向岸边,化为这轻轻的一抚,卷起细碎的泡沫,带来彩色的贝壳与洁白的珊瑚碎片。沙滩越平缓,涛声便越轻柔。海风拂过,天空偶尔飞过展翅的海鸟,一声声鸣叫像是在和浪涛合唱。

漫步在海边,涛声更嘹亮,似乎在欢迎着每一个前来看海的朋友。我望着茫茫的大海,在水天交界处,波浪连成一条白练,从远处涌来,送来海的味道。此时,风很轻,浪很缓,四周静悄悄的,只有浪的低语和脚踩着铺满贝壳的细沙发出的轻响。继续走,风大了些,浪涛的声音变得时而沉,时而细,拍在沙滩上的节奏也更快更响亮了。海水冲刷过我的脚面,除去上面的沙,此刻,似乎所有的烦恼都随着沙粒被海浪带走。

太阳升起,眼前碧波荡漾,海水似乎分了层,现出不同的颜色,深深浅浅,澄清透亮,在阳光下闪着如鱼鳞般璀璨的光。海边的树林也在晨光中透出或浓或淡的绿,一派生机盎然的景象。细沙反射出金光,整个海岸线犹如一条金黄的宽丝带,一边是碧绿的翡翠,一边是水蓝的宝石,交相辉映,让我不由沉浸在这充满昂扬与生机的景色中,让我陷入沉思。

我不再向前走,而是找一处礁石坐下,侧耳倾听。静下心来,闭上眼,只用耳朵听,在脑中想,再烦躁的心情都会逐渐平静下来。涛声一起一伏,声音由高到低,最后化为极细的叮咛,在耳边回荡,轻轻地、缓缓地,从平静和悠闲中透出一种自然来。涛声伴着浪花,抚摸过心尖,拂去烦恼和迷茫。听涛声,轻柔得让人昏昏欲睡,安静得让人陶醉其中。时光荏苒,涛声依旧,它不似乐曲激昂,不似小调平淡,只是很舒缓地不断循环、放大。这种声音是我们内心追寻的主旋律,海纳百川而淡然自若,宁静温柔而充满力量。想到这儿,我缓缓睁开眼,看着面前的海阔天空,心中一下豁然开朗,所有的烦闷一扫而空。

走吧,去海边走走吧,让浪涛声还你一颗自然又平静的心,拂去心中的尘土,让生活平凡又美好。

令人陶醉的浪涛啊,你是我们生活的本色,请你回到我们心中来。

【详解】本题考查半命题作文。

第一,审题。“______,让我沉思”中“让我”是使我,带动我之意,写作时,要突出文中的主角是“我”;“沉思”指极其认真、深入地思考,通常在寂静和孤独中对某个中心意念或意象进行深沉的思索。补题,就是要解决“让我沉思”的主语,可以虚指,也可以实指;补充的内容可以是一个人,也可以是一件事、一本书、一件物、一篇文、一句话,一段经历,一些挫折等等。写作此文要写自己因此而沉思的经历、原因,还有感受和思考。

第二,立意。作文中要体现怎样“让”,“让”的意义,要强调“让”的主语对“我”的成长变化所起到的促进作用。如,某人某事让“我”沉思,让“我”从此变得坚强、独立、自信、宽容等;某事、某物让“我”沉思,使“我”感悟到一些道理等。

第三,选材。让“我”沉思的应是身边的人、事、物等,是能够带给“我”深刻感悟的。或是景物的神奇或优美,如紫藤花萝瀑布;或是事件的离奇与新颖,如上学路上神奇的事件;或是榜样的力量,如同桌的优异成绩;或鼓励的话语,如老师的一句“我相信你”;或危险的境地或胆怯的心理。本文适合写作记叙文,在写作方法上,注意在叙述过程中,可以使用细节描写,通过具体的动作、心理、对话等描写,表达“我”内心的思考与感受。在材料安排上,注意详略得当。在写法上,学会使用以小见大的写法,会突出作文主题,给读者带来亲切的感受。

同课章节目录