2025届高考语文专题复习:叙述视角精品课件

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文专题复习:叙述视角精品课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

叙述视角

01

叙述视角分类

叙述视角分类

全知视角主要指第三人称视角;

叙述视角叙述视角分为全知视角和有限视角。

有限视角主要指第一人称和第二人称视角。

02

人称视角写作的好处

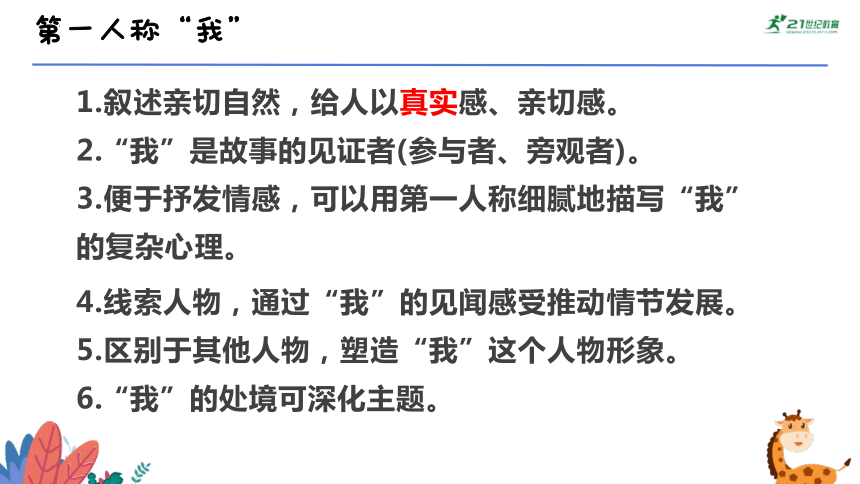

第一人称“我”

1.叙述亲切自然,给人以真实感、亲切感。

2.“我”是故事的见证者(参与者、旁观者)。

3.便于抒发情感,可以用第一人称细腻地描写“我”的复杂心理。

4.线索人物,通过“我”的见闻感受推动情节发展。

5.区别于其他人物,塑造“我”这个人物形象。

6.“我”的处境可深化主题。

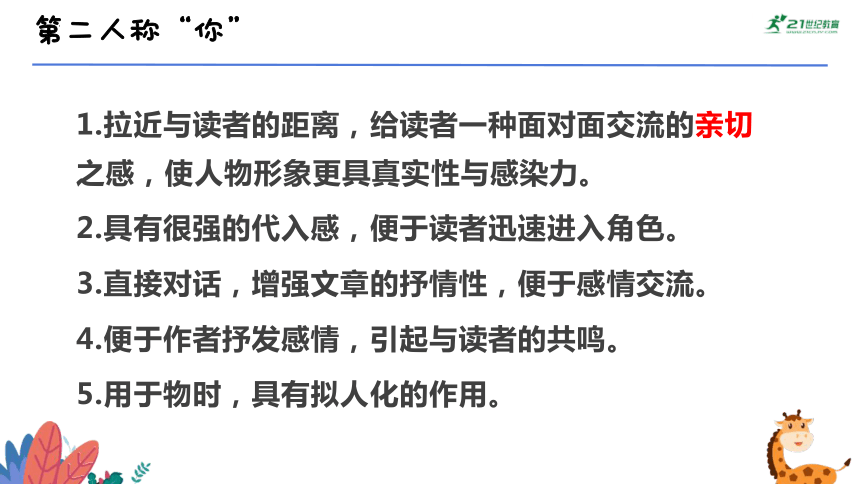

第二人称“你”

1.拉近与读者的距离,给读者一种面对面交流的亲切之感,使人物形象更具真实性与感染力。

2.具有很强的代入感,便于读者迅速进入角色。

3.直接对话,增强文章的抒情性,便于感情交流。

4.便于作者抒发感情,引起与读者的共鸣。

5.用于物时,具有拟人化的作用。

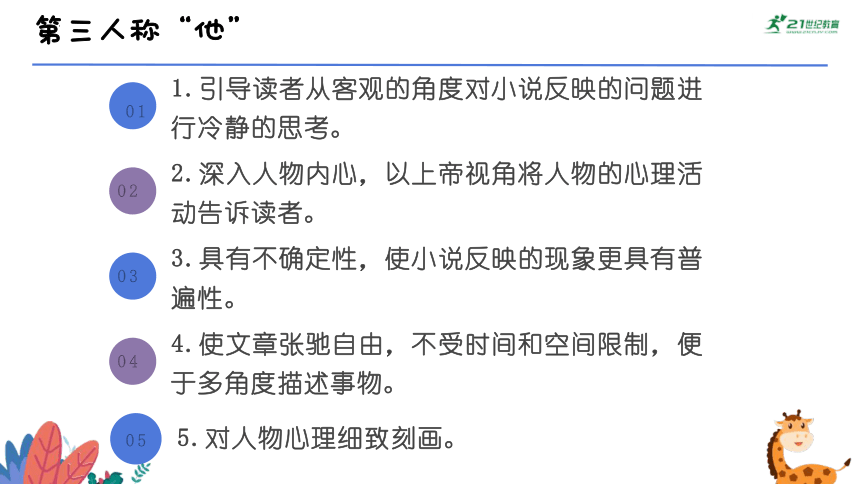

第三人称“他”

1.引导读者从客观的角度对小说反映的问题进行冷静的思考。

01

2.深入人物内心,以上帝视角将人物的心理活动告诉读者。

02

3.具有不确定性,使小说反映的现象更具有普遍性。

03

4.使文章张驰自由,不受时间和空间限制,便于多角度描述事物。

04

05

5.对人物心理细致刻画。

03

特殊视角

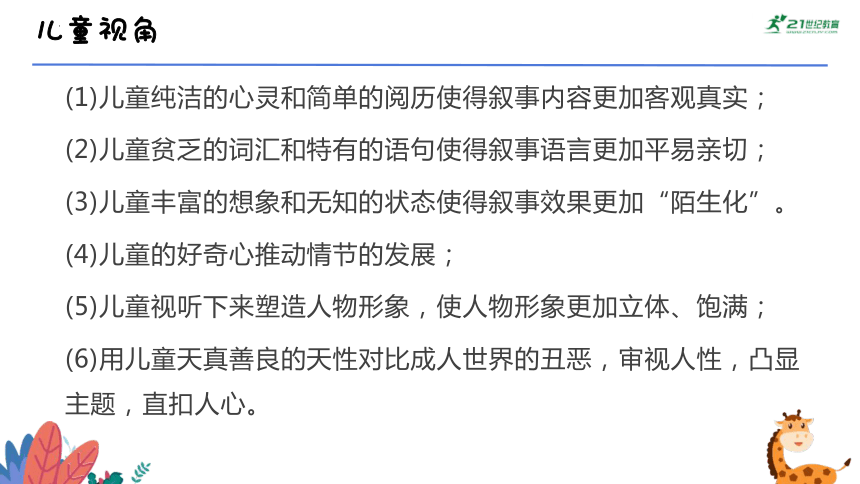

儿童视角

(1)儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;

(2)儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;

(3)儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”。

(4)儿童的好奇心推动情节的发展;

(5)儿童视听下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;

(6)用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心。

【典例】(《大卫 科波菲尔》)小说同时采用“成人视角”和“儿童视角”进行叙述,请结合选文分析其妙处。

①小说多处运用成人视角即以成年的“我来追忆往事,比如“那地方经过后来的改建,现追忆和回味中表现了成年大卫的理性睿智,有利于读者站在客观的立场上审视发生的故事,有利于情节推进,也能激发读者的阅读兴趣。

②小说也多处运用儿童视角即以孩子的眼光来叙述正在经历的人或事,显得非常真实,比如写米考伯“没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我”,语言表达率真,鲜活生动又充满童趣。

③两种叙述视角的综合运用,有利于读者在感受“成熟”与“幼稚”,“理性”与“感性”的对比中深入走进文本,解读小说形象、理解主题意义。

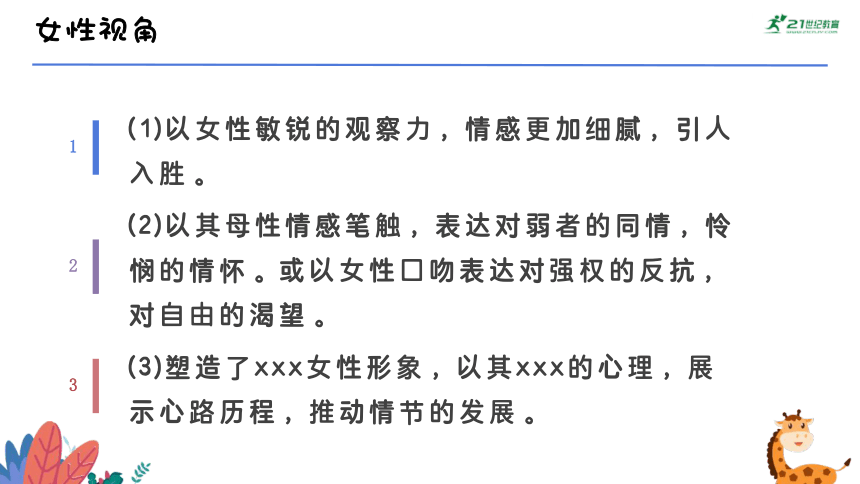

女性视角

(1)以女性敏锐的观察力,情感更加细腻,引人入胜。

1

(2)以其母性情感笔触,表达对弱者的同情,怜悯的情怀。或以女性口吻表达对强权的反抗,对自由的渴望。

2

(3)塑造了xxx女性形象,以其xxx的心理,展示心路历程,推动情节的发展。

3

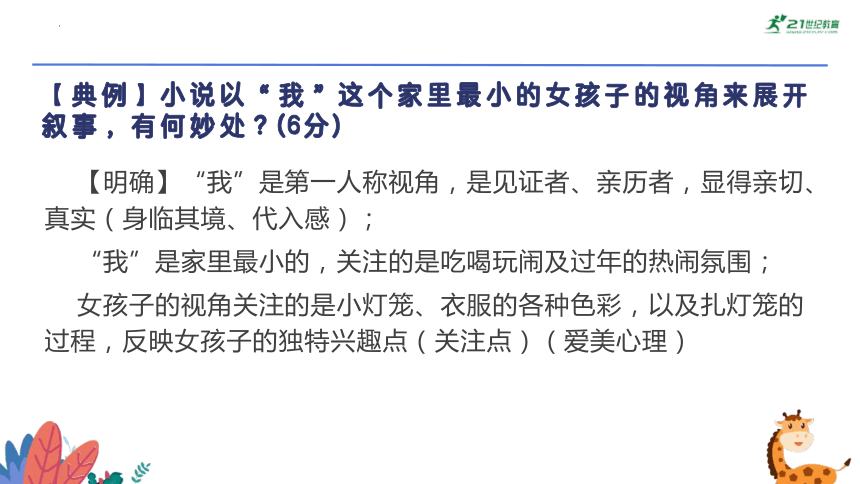

【典例】小说以“我”这个家里最小的女孩子的视角来展开叙事,有何妙处?(6分)

【明确】“我”是第一人称视角,是见证者、亲历者,显得亲切、真实(身临其境、代入感);

“我”是家里最小的,关注的是吃喝玩闹及过年的热闹氛围;

女孩子的视角关注的是小灯笼、衣服的各种色彩,以及扎灯笼的过程,反映女孩子的独特兴趣点(关注点)(爱美心理)

动植物视角

(1)以动(植)物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣;更客观冷静真实;

(2)动(植)物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;

(3)动(植)物非人类,可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;

(4)突出了作者要真正表达的主题思想。

【典例】

①从蛇的视角来观察老人生活,比较客观地呈现了老人的生活实况;

②以蛇而不是人来观察老人的日常生活起居,足见老人的生活被漠视之严重;

③蛇本是冷血的,而面对老人的生活状态,她也不禁忧心忡忡起来,可以想见老人生活孤独、脆弱的程度。

本文构思独特,以蛇为叙述视角,请探究作者这样叙写的意图。

(非鱼《一条忧心忡忡的蛇》)

12

多种视角转换

多种视角转换

①叙述视角的跳跃增强了文章的可读性,吸引了读者的阅读兴趣。叙述更自由,行文富于变化。

②两种视角的交替使用,使叙事角度灵活多样,使叙述的对象更加生动立体。

③视角切换,这样处理,避免了小说写作上的单一呆板,人物感受也更为真切、丰满全面,深化主题,增加艺术感染力。

④这样处理兼顾叙事的完整性和真实性,使情节更简洁,更有利于主题的表达。

13

【典题巧练】

语言文字运用

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过八十,祖父就死了。

从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年的种着,也许现在根本没有了。

语言文字运用

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿工夫变出来一匹马来,一会儿工夫变出来一匹狗来,那么变着。

1.文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?

2.文中画横线的部分突出了“祖父”的衰老死亡和“我”的成长是一个同时发生的逐渐变化的过程,这一表达效果是怎么取得的?

3.文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。

参考答案:

1.“他”是人称代词,用来称自己和对方以外的某个人,文中不使用这个第三人称代词来指代祖父,表明不曾将祖父看作“我”和读者以外的人。直称其为“我的祖父”“祖父”,能让人感受到祖孙二人的亲密关系,体会到“我”对祖父深沉的爱和深切的怀念。

2.①以时间为序,将“我”与祖父的年龄对举,形成鲜明对比。

②反复使用“我……,祖父……”的句式,不断强化祖父由衰老至死亡与“我”由出生至成长的同时发生的逐渐变化的过程。

3.排比。①使内容丰富:以三个结构为“那……是不是还……”的句子,用细腻的笔触从不同角度一一展现“我”对园中各种美好景物的回忆。

②增强语势:三个结构相似的句子排列连用,有力地抒发了“我”对曾经的乐园的无限怀念和一切美好终将逝去的惆怅。

语言文字运用

《红楼梦》是曹雪芹以毕生的血泪写成的,其主题蕴涵深厚,以至于有了“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然”(《京都竹枝词》)的名士志趣。

《红楼梦》是一部具有世界影响力的人情小说作品,它成功地塑造了数量众多的有血有肉的个性化人物形象。有了 ① 的人物刻画,加上动人妙趣的生活情节,使得《红楼梦》在描写人情世态、生活琐事上 ② ,不能不令我们由衷佩服曹雪芹的绝顶才华。

《红楼梦》中,有名有趣之情节,多不胜数,其中黛玉葬花、晴雯撕扇等情节甚至连未读红楼的人都 ③ 。

每个人读《红楼梦》时都能找到与自己心意相通的地方,当人生理想不能实现,爱情找不到寄托和归宿时,《红楼梦》的世界就向你的心灵敞开了,你走进了《红楼梦》就是走进了一个可以倾诉的自由天地,它可以给你受伤的心灵带来慰藉。

4.请在文中横线处填入恰当的成语。

答:① ② ③

5.文中画波浪线的句子使用了什么修辞手法?请简要分析其表达效果。

6.文中画横线的句子多处采用了第二人称“你”,请简要分析其表达效果。

参考答案

4. 丰富多彩 独占鳌头 略知一二

5.①引用。

②为作者“《红楼梦》主题蕴涵深厚”的观点提供了有力的论据,增强说服力;

③使语言表达简洁精练,增添感染力。

6.①采用第二人称“你”就像是作者面对读者娓娓而谈,拉近了与读者之间的距离;

②调动读者情感并融入到文章中,增强文章的感染力。

语言文字运用

多少日子以来,他向上,又向上;升高,降低一点,又升得更高。他爬的山太多了。山越来越高,山头和山头挤得越来越紧。路越来越小,也越来越模糊。

他仿佛看到自己,一个小小的人,向前倾侧着身体,一步一步,在苍青赭赤之间的一条微微的白道上走。低头,又抬头。看看天,又看看路。路像一条长线,无穷无尽地向前面画过去。

云过来,他在影子里;云过去,他亮了。他的衣裙上沾了蒲公英的绒絮,他带它们到远方去。有时一开眼,一只鹰横掠过他的视野。山把所有的变化都留在身上,于是显得亘古不变。

他想:山呀,你们走得越来越快,我可是只能一个劲地这样走。及至走进那个村子,他向上一看,决定上山借宿一宵,明天该折回去了。这是一条线的尽头了,再往前没有路了。

语言文字运用

7.下列句子中的“仿佛”和“他仿佛看到自己”中的“仿佛”,意义和用法相同的一项是( )

A.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

B.岁月不饶人,但似乎特别优待他,他的模样还和十年前相仿佛。

C.这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念背后不易被察觉。

D.那信恐怕没有被达夫保留,但写那信的心境直到现在都还能仿佛。

8.文中画横线的部分,如果写成“低头看看路,又抬头看看天”,表达效果有什么不同?

9.文中以第三人称“他”为主,而画波浪线的句子又交替使用了“你们”“我”,请简要分析人称转换的好处。

参考答案

7.C

8.原句通过动作和观察的分离,营造出一种深沉而含蓄的氛围;强调了人的动作变化和动作背后的意义,给读者留下了一定的想象空间。

9.对话式的表达增强了文本的亲近感和真实感,使读者更容易产生共鸣。

人称的转换带来的情感交织使得文本更加动人,使表达灵活多变,避免了单调乏味。

【解析】7.文中的“仿佛”是副词,“似乎,好像”。

A.动词,表比喻,好像;

B.动词,做谓语,差不多,相似,近似;

C.副词,似乎,好像。

D.动词,作谓语,有近似或大概的印象。

语言文字运用

这是1940年2月22日,正月十五当天。

今天是上元节,可是,乌云遮住了月亮,天地一片黑暗。遥远的家乡,此时应该是__①__,亲人团聚吧?他想。独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲;遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。家的团聚,每次遍插茱萸少的都只是他。他从来没有像今天这样思念家人,思念白发苍苍的母亲。幼年丧父,家境贫寒,母亲__②__ 地将他养大。他撑起身子,用身边的雪攥成一个个的雪球。一个,又一个,堆在一起,真的有点像元宵呢!他牵动僵硬的嘴角,微微笑着,双手艰难地捧起“元宵”,深深跪下去,冲着南方,磕了一个长长的头。苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。母亲啊!儿已将生死__③__……。以身许国,又岂能有家?母亲,请您,饶恕儿子的不孝。

夜晚的风,寒凉刺骨。身子越来越麻木了,他用残余的意志支撑着自己,不能睡,不能死,我要站起来,我要战斗!可是,他并不知道,在这个四面透风的地寄子里,他孤独地度过的这个佳节,是他人生的最后一个夜晚。

他,就是杨靖宇。

语言文字运用

10.请在文中横线处填入恰当的成语。

11.文中画横线的句子使用了哪些修辞手法?请结合材料简要分析其表达效果。

12.文中画波浪线的句子前后用了第三人称“他”,中间用了第一人称“我”,请分析这样写的效果?

参考答案

10.①万家灯火 ②含辛茹苦 ③置之度外

11.①反复,“一个”一词重复出现,起到突出强调的作用,写出了雪球制作之多,体现了将军制作之用心。

②比喻,将“雪球”比喻成“元宵”,形象生动地写出了将军对亲人的思念彰显了他的民族大义,家国情怀。

12.①前后用第三人称“他”,采用全知视角,展现了杨靖宇将军人生最后一个夜晚的境况饱含了作者的悲痛和敬仰之情。

②中间插入第一人称“我”,用将军自己的口吻写要继续战斗的决心和勇气,富有感染力。

语言文字运用

出了胡同口往南走几步,就是井窝子,这里满地是水,有的地方结成薄薄的冰,独轮的水车来一辆去一辆,他们扭着屁股推车,车子吱吱地响,好刺耳,我要堵起耳朵啦!井窝子有两个人在向深井里打水,水打上来倒在一个好大的水槽里,推水的人就在大水槽里接了水再送到各家去。井窝子旁住着一个我的朋友和我一般高的妞儿。我这时停在井窝子旁边不走了,对宋妈说:“宋妈,你去买菜,我等妞儿。 ”

妞儿,我第一次是在油盐店里看见她的。那天她两只手端了两个碗,拿了一大枚(民国时期钞票),又买酱,又买醋,又买葱,伙计还逗着说:“妞儿,唱一段才许你走!”妞儿眼里含着泪,手摇晃着,醋都要洒了,我有说不出的气恼,一下窜到妞儿身旁,叉着腰问他们:“凭什么?”就这样,我认识了妞儿。

13.文中画横线部分是如何突出“我”的童真和义气的?

14.文末画波浪线处,从语法上看,既可以使用第三人称代词“她”,又可以使用其名字“妞儿”, 作者为何选择“妞儿”?试着从情感和表达效果分析。

参考答案

13.①以细致有趣的孩子视角观察突出童真。观察到大人容易忽视的细节,且不厌其烦罗列“买酱”“买醋”“买葱”“醋都要洒了”,充满了童真童趣。

②以迅捷活泼的动作突出童真和义气。“窜”“叉着腰”,用夸张而又生动的动作显示出“我”的童真和气愤不平。

③以短促直接的语言突出童真和义气。一组“又买”排比和“凭什么”的反问,短促而有力地显示出“我”的童真和义愤。

14.①情感上,称名字更为亲切,比用第三人称更能显示出对妞儿的好感和亲近。②表达效果上,称名字郑重其事,表明重视与妞儿相识这件事以及对妞儿的尊重。

谢谢

叙述视角

01

叙述视角分类

叙述视角分类

全知视角主要指第三人称视角;

叙述视角叙述视角分为全知视角和有限视角。

有限视角主要指第一人称和第二人称视角。

02

人称视角写作的好处

第一人称“我”

1.叙述亲切自然,给人以真实感、亲切感。

2.“我”是故事的见证者(参与者、旁观者)。

3.便于抒发情感,可以用第一人称细腻地描写“我”的复杂心理。

4.线索人物,通过“我”的见闻感受推动情节发展。

5.区别于其他人物,塑造“我”这个人物形象。

6.“我”的处境可深化主题。

第二人称“你”

1.拉近与读者的距离,给读者一种面对面交流的亲切之感,使人物形象更具真实性与感染力。

2.具有很强的代入感,便于读者迅速进入角色。

3.直接对话,增强文章的抒情性,便于感情交流。

4.便于作者抒发感情,引起与读者的共鸣。

5.用于物时,具有拟人化的作用。

第三人称“他”

1.引导读者从客观的角度对小说反映的问题进行冷静的思考。

01

2.深入人物内心,以上帝视角将人物的心理活动告诉读者。

02

3.具有不确定性,使小说反映的现象更具有普遍性。

03

4.使文章张驰自由,不受时间和空间限制,便于多角度描述事物。

04

05

5.对人物心理细致刻画。

03

特殊视角

儿童视角

(1)儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;

(2)儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;

(3)儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”。

(4)儿童的好奇心推动情节的发展;

(5)儿童视听下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;

(6)用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心。

【典例】(《大卫 科波菲尔》)小说同时采用“成人视角”和“儿童视角”进行叙述,请结合选文分析其妙处。

①小说多处运用成人视角即以成年的“我来追忆往事,比如“那地方经过后来的改建,现追忆和回味中表现了成年大卫的理性睿智,有利于读者站在客观的立场上审视发生的故事,有利于情节推进,也能激发读者的阅读兴趣。

②小说也多处运用儿童视角即以孩子的眼光来叙述正在经历的人或事,显得非常真实,比如写米考伯“没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我”,语言表达率真,鲜活生动又充满童趣。

③两种叙述视角的综合运用,有利于读者在感受“成熟”与“幼稚”,“理性”与“感性”的对比中深入走进文本,解读小说形象、理解主题意义。

女性视角

(1)以女性敏锐的观察力,情感更加细腻,引人入胜。

1

(2)以其母性情感笔触,表达对弱者的同情,怜悯的情怀。或以女性口吻表达对强权的反抗,对自由的渴望。

2

(3)塑造了xxx女性形象,以其xxx的心理,展示心路历程,推动情节的发展。

3

【典例】小说以“我”这个家里最小的女孩子的视角来展开叙事,有何妙处?(6分)

【明确】“我”是第一人称视角,是见证者、亲历者,显得亲切、真实(身临其境、代入感);

“我”是家里最小的,关注的是吃喝玩闹及过年的热闹氛围;

女孩子的视角关注的是小灯笼、衣服的各种色彩,以及扎灯笼的过程,反映女孩子的独特兴趣点(关注点)(爱美心理)

动植物视角

(1)以动(植)物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣;更客观冷静真实;

(2)动(植)物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;

(3)动(植)物非人类,可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;

(4)突出了作者要真正表达的主题思想。

【典例】

①从蛇的视角来观察老人生活,比较客观地呈现了老人的生活实况;

②以蛇而不是人来观察老人的日常生活起居,足见老人的生活被漠视之严重;

③蛇本是冷血的,而面对老人的生活状态,她也不禁忧心忡忡起来,可以想见老人生活孤独、脆弱的程度。

本文构思独特,以蛇为叙述视角,请探究作者这样叙写的意图。

(非鱼《一条忧心忡忡的蛇》)

12

多种视角转换

多种视角转换

①叙述视角的跳跃增强了文章的可读性,吸引了读者的阅读兴趣。叙述更自由,行文富于变化。

②两种视角的交替使用,使叙事角度灵活多样,使叙述的对象更加生动立体。

③视角切换,这样处理,避免了小说写作上的单一呆板,人物感受也更为真切、丰满全面,深化主题,增加艺术感染力。

④这样处理兼顾叙事的完整性和真实性,使情节更简洁,更有利于主题的表达。

13

【典题巧练】

语言文字运用

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过八十,祖父就死了。

从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年的种着,也许现在根本没有了。

语言文字运用

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿工夫变出来一匹马来,一会儿工夫变出来一匹狗来,那么变着。

1.文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?

2.文中画横线的部分突出了“祖父”的衰老死亡和“我”的成长是一个同时发生的逐渐变化的过程,这一表达效果是怎么取得的?

3.文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。

参考答案:

1.“他”是人称代词,用来称自己和对方以外的某个人,文中不使用这个第三人称代词来指代祖父,表明不曾将祖父看作“我”和读者以外的人。直称其为“我的祖父”“祖父”,能让人感受到祖孙二人的亲密关系,体会到“我”对祖父深沉的爱和深切的怀念。

2.①以时间为序,将“我”与祖父的年龄对举,形成鲜明对比。

②反复使用“我……,祖父……”的句式,不断强化祖父由衰老至死亡与“我”由出生至成长的同时发生的逐渐变化的过程。

3.排比。①使内容丰富:以三个结构为“那……是不是还……”的句子,用细腻的笔触从不同角度一一展现“我”对园中各种美好景物的回忆。

②增强语势:三个结构相似的句子排列连用,有力地抒发了“我”对曾经的乐园的无限怀念和一切美好终将逝去的惆怅。

语言文字运用

《红楼梦》是曹雪芹以毕生的血泪写成的,其主题蕴涵深厚,以至于有了“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然”(《京都竹枝词》)的名士志趣。

《红楼梦》是一部具有世界影响力的人情小说作品,它成功地塑造了数量众多的有血有肉的个性化人物形象。有了 ① 的人物刻画,加上动人妙趣的生活情节,使得《红楼梦》在描写人情世态、生活琐事上 ② ,不能不令我们由衷佩服曹雪芹的绝顶才华。

《红楼梦》中,有名有趣之情节,多不胜数,其中黛玉葬花、晴雯撕扇等情节甚至连未读红楼的人都 ③ 。

每个人读《红楼梦》时都能找到与自己心意相通的地方,当人生理想不能实现,爱情找不到寄托和归宿时,《红楼梦》的世界就向你的心灵敞开了,你走进了《红楼梦》就是走进了一个可以倾诉的自由天地,它可以给你受伤的心灵带来慰藉。

4.请在文中横线处填入恰当的成语。

答:① ② ③

5.文中画波浪线的句子使用了什么修辞手法?请简要分析其表达效果。

6.文中画横线的句子多处采用了第二人称“你”,请简要分析其表达效果。

参考答案

4. 丰富多彩 独占鳌头 略知一二

5.①引用。

②为作者“《红楼梦》主题蕴涵深厚”的观点提供了有力的论据,增强说服力;

③使语言表达简洁精练,增添感染力。

6.①采用第二人称“你”就像是作者面对读者娓娓而谈,拉近了与读者之间的距离;

②调动读者情感并融入到文章中,增强文章的感染力。

语言文字运用

多少日子以来,他向上,又向上;升高,降低一点,又升得更高。他爬的山太多了。山越来越高,山头和山头挤得越来越紧。路越来越小,也越来越模糊。

他仿佛看到自己,一个小小的人,向前倾侧着身体,一步一步,在苍青赭赤之间的一条微微的白道上走。低头,又抬头。看看天,又看看路。路像一条长线,无穷无尽地向前面画过去。

云过来,他在影子里;云过去,他亮了。他的衣裙上沾了蒲公英的绒絮,他带它们到远方去。有时一开眼,一只鹰横掠过他的视野。山把所有的变化都留在身上,于是显得亘古不变。

他想:山呀,你们走得越来越快,我可是只能一个劲地这样走。及至走进那个村子,他向上一看,决定上山借宿一宵,明天该折回去了。这是一条线的尽头了,再往前没有路了。

语言文字运用

7.下列句子中的“仿佛”和“他仿佛看到自己”中的“仿佛”,意义和用法相同的一项是( )

A.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

B.岁月不饶人,但似乎特别优待他,他的模样还和十年前相仿佛。

C.这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念背后不易被察觉。

D.那信恐怕没有被达夫保留,但写那信的心境直到现在都还能仿佛。

8.文中画横线的部分,如果写成“低头看看路,又抬头看看天”,表达效果有什么不同?

9.文中以第三人称“他”为主,而画波浪线的句子又交替使用了“你们”“我”,请简要分析人称转换的好处。

参考答案

7.C

8.原句通过动作和观察的分离,营造出一种深沉而含蓄的氛围;强调了人的动作变化和动作背后的意义,给读者留下了一定的想象空间。

9.对话式的表达增强了文本的亲近感和真实感,使读者更容易产生共鸣。

人称的转换带来的情感交织使得文本更加动人,使表达灵活多变,避免了单调乏味。

【解析】7.文中的“仿佛”是副词,“似乎,好像”。

A.动词,表比喻,好像;

B.动词,做谓语,差不多,相似,近似;

C.副词,似乎,好像。

D.动词,作谓语,有近似或大概的印象。

语言文字运用

这是1940年2月22日,正月十五当天。

今天是上元节,可是,乌云遮住了月亮,天地一片黑暗。遥远的家乡,此时应该是__①__,亲人团聚吧?他想。独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲;遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。家的团聚,每次遍插茱萸少的都只是他。他从来没有像今天这样思念家人,思念白发苍苍的母亲。幼年丧父,家境贫寒,母亲__②__ 地将他养大。他撑起身子,用身边的雪攥成一个个的雪球。一个,又一个,堆在一起,真的有点像元宵呢!他牵动僵硬的嘴角,微微笑着,双手艰难地捧起“元宵”,深深跪下去,冲着南方,磕了一个长长的头。苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。母亲啊!儿已将生死__③__……。以身许国,又岂能有家?母亲,请您,饶恕儿子的不孝。

夜晚的风,寒凉刺骨。身子越来越麻木了,他用残余的意志支撑着自己,不能睡,不能死,我要站起来,我要战斗!可是,他并不知道,在这个四面透风的地寄子里,他孤独地度过的这个佳节,是他人生的最后一个夜晚。

他,就是杨靖宇。

语言文字运用

10.请在文中横线处填入恰当的成语。

11.文中画横线的句子使用了哪些修辞手法?请结合材料简要分析其表达效果。

12.文中画波浪线的句子前后用了第三人称“他”,中间用了第一人称“我”,请分析这样写的效果?

参考答案

10.①万家灯火 ②含辛茹苦 ③置之度外

11.①反复,“一个”一词重复出现,起到突出强调的作用,写出了雪球制作之多,体现了将军制作之用心。

②比喻,将“雪球”比喻成“元宵”,形象生动地写出了将军对亲人的思念彰显了他的民族大义,家国情怀。

12.①前后用第三人称“他”,采用全知视角,展现了杨靖宇将军人生最后一个夜晚的境况饱含了作者的悲痛和敬仰之情。

②中间插入第一人称“我”,用将军自己的口吻写要继续战斗的决心和勇气,富有感染力。

语言文字运用

出了胡同口往南走几步,就是井窝子,这里满地是水,有的地方结成薄薄的冰,独轮的水车来一辆去一辆,他们扭着屁股推车,车子吱吱地响,好刺耳,我要堵起耳朵啦!井窝子有两个人在向深井里打水,水打上来倒在一个好大的水槽里,推水的人就在大水槽里接了水再送到各家去。井窝子旁住着一个我的朋友和我一般高的妞儿。我这时停在井窝子旁边不走了,对宋妈说:“宋妈,你去买菜,我等妞儿。 ”

妞儿,我第一次是在油盐店里看见她的。那天她两只手端了两个碗,拿了一大枚(民国时期钞票),又买酱,又买醋,又买葱,伙计还逗着说:“妞儿,唱一段才许你走!”妞儿眼里含着泪,手摇晃着,醋都要洒了,我有说不出的气恼,一下窜到妞儿身旁,叉着腰问他们:“凭什么?”就这样,我认识了妞儿。

13.文中画横线部分是如何突出“我”的童真和义气的?

14.文末画波浪线处,从语法上看,既可以使用第三人称代词“她”,又可以使用其名字“妞儿”, 作者为何选择“妞儿”?试着从情感和表达效果分析。

参考答案

13.①以细致有趣的孩子视角观察突出童真。观察到大人容易忽视的细节,且不厌其烦罗列“买酱”“买醋”“买葱”“醋都要洒了”,充满了童真童趣。

②以迅捷活泼的动作突出童真和义气。“窜”“叉着腰”,用夸张而又生动的动作显示出“我”的童真和气愤不平。

③以短促直接的语言突出童真和义气。一组“又买”排比和“凭什么”的反问,短促而有力地显示出“我”的童真和义愤。

14.①情感上,称名字更为亲切,比用第三人称更能显示出对妞儿的好感和亲近。②表达效果上,称名字郑重其事,表明重视与妞儿相识这件事以及对妞儿的尊重。

谢谢

同课章节目录