2024—2025学年度内蒙古自治区通辽市七年级上学期期末考试(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度内蒙古自治区通辽市七年级上学期期末考试(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 937.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-17 15:18:23 | ||

图片预览

文档简介

内蒙古自治区通辽市2024-2025学年七年级上学期期末历史试题

一、选择题

1.1996年至2000年启动的“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而2004年至2016年启动的“中华文明探源工程”则把发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域。上述研究反映了( )

A.对多元一体文明认识程度加深 B.各区域文明基本独立发展

C.华夏文明具有不断创新的特征 D.历史研究领域的不断扩展

2.春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为复杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋之地则以法家与游说之士为盛。材料反映当时( )

A.诸侯争霸制度变革 B.经济发展地方强大

C.思想多元百家争鸣 D.人口流动民族交融

3.里耶秦简绝大多数写于秦统一以后,其中8—461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等内容。“8—461号木方”记载内容中的“统一”( )

A.推动思想文化发展到高峰 B.结束了长期以来争战混乱的局面

C.促使国家财政有很大改善 D.使政令能够在全国各地顺利推行

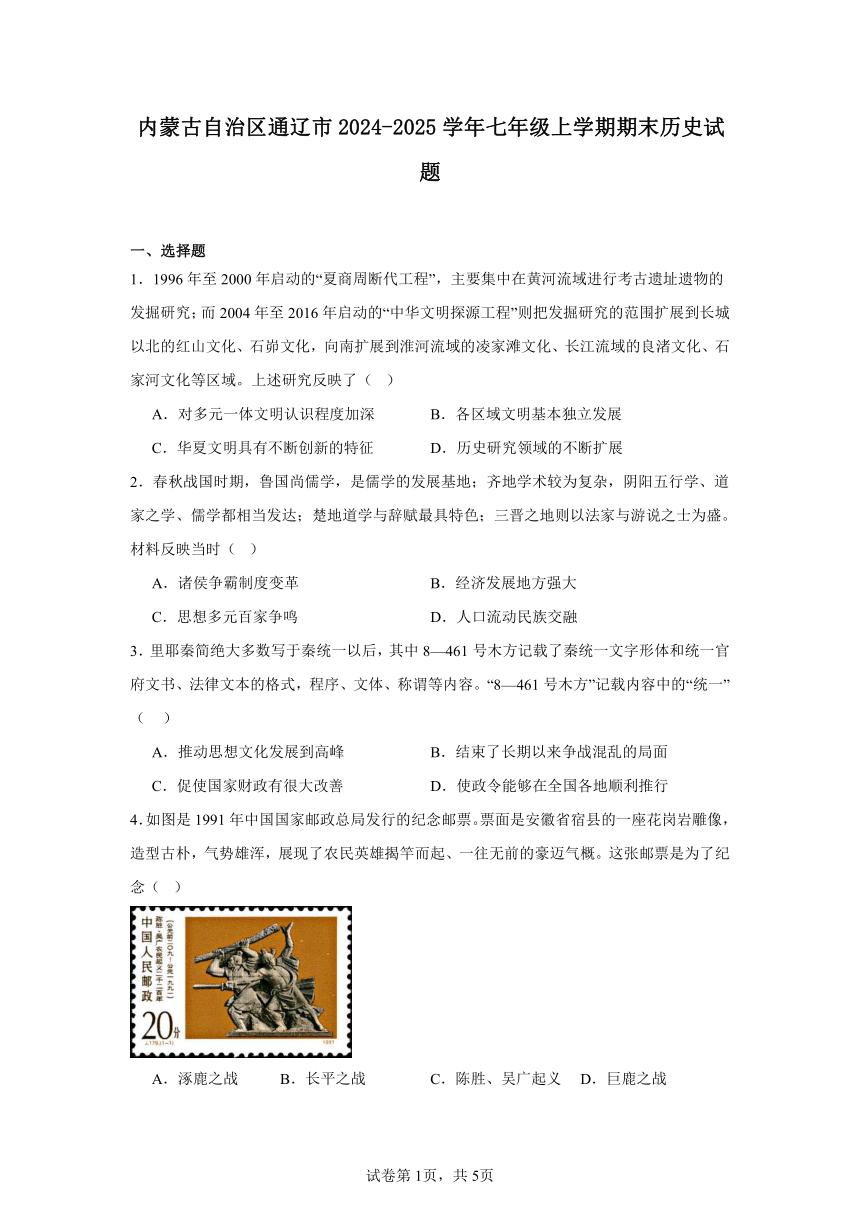

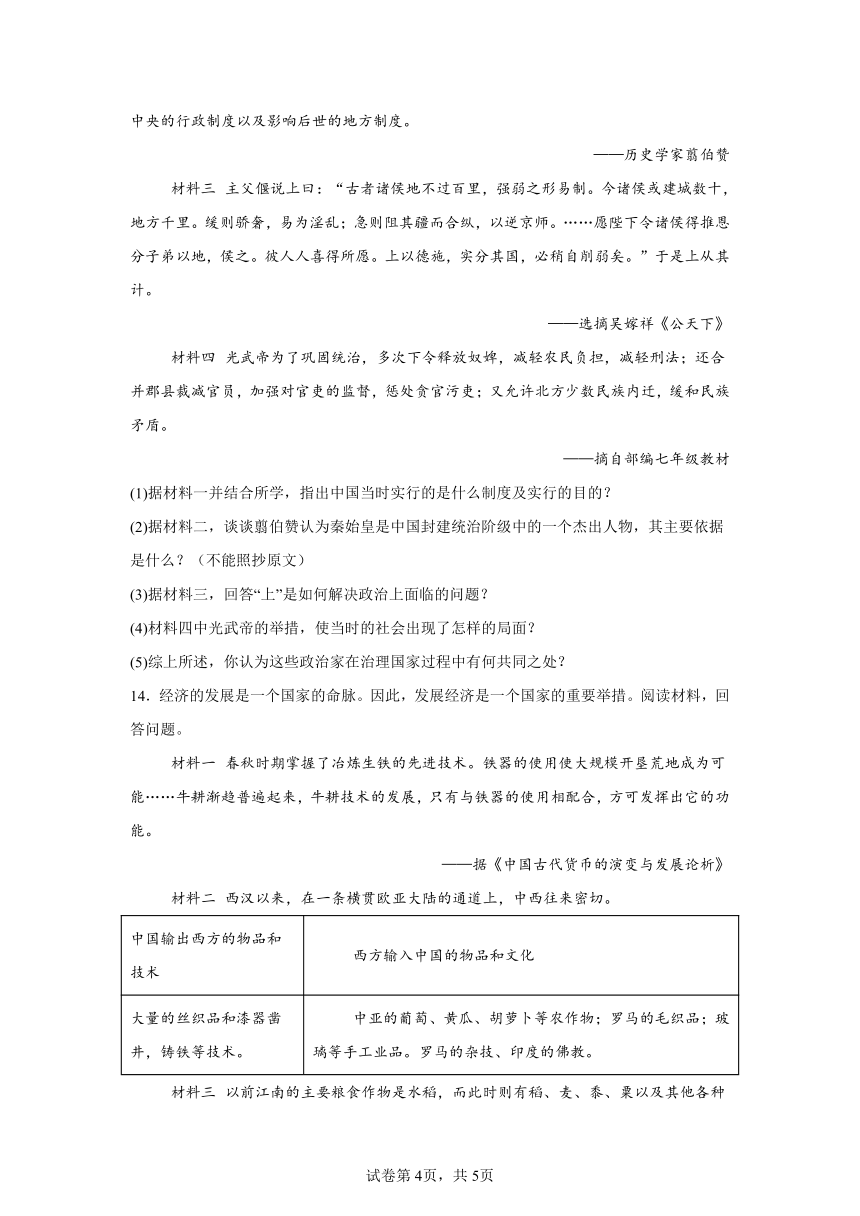

4.如图是1991年中国国家邮政总局发行的纪念邮票。票面是安徽省宿县的一座花岗岩雕像,造型古朴,气势雄浑,展现了农民英雄揭竿而起、一往无前的豪迈气概。这张邮票是为了纪念( )

A.涿鹿之战 B.长平之战 C.陈胜、吴广起义 D.巨鹿之战

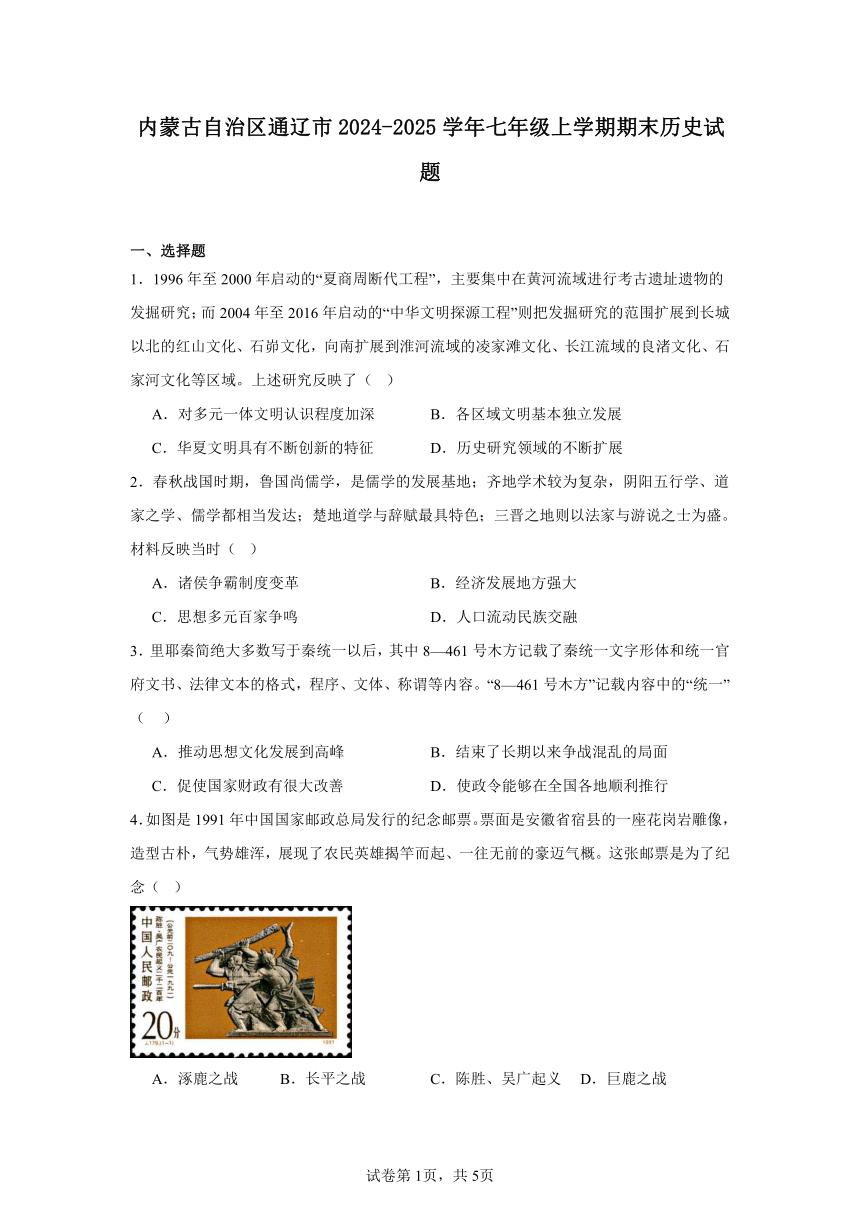

5.制作年代尺是学习历史的有效方法之一。如下图是一位同学在复习中国古代史时制作的年代尺,其中公元前202年,刘邦称帝,建立汉朝。这一事件发生在

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

6.“中国文化的第二场革命,本意是稳定,却使先秦时期形成的‘处士横议’的言论自由被革掉,儒家 ‘一枝独放即是春’开始成为封建体制下中国人生活的常景。”材料中“第二场革命”的影响是( )

A.秦朝确立中央集权制度 B.小篆成为全国通用文字

C.儒家学说成为正统思想 D.清朝实行文化专制政策

7.范晔在《后汉书》中对比西汉、东汉的灭亡指出:“西京自外戚失祚,东都缘阉尹倾国。”他将西汉、东汉灭亡的原因归结为( )

A.外戚和宦官 B.迁都去洛阳 C.宦官的参政 D.农民起义

8.《东观汉记·蔡伦传》中记载,“黄门蔡伦,典作上方,造意用树皮及敝布、鱼网作纸”,认可蔡伦“发明”造纸术。随着新疆等地陆续出土多件西汉“纸质”文物,蔡伦“发明”造纸术受到质疑。这说明历史研究中( )

A.需要实物文献互证 B.史书记载并不可靠

C.立场不同影响观点 D.史学理论指引方向

9.比较中学习并归纳共同点是历史学习的方法之一。下列关于秦朝和西晋相同之处的表述,正确的是

①都结束了政权并立的局面 ②都是少数民族入主中原后建立的政权

③都短暂而亡 ④都进行了制度创新,加强了中央集权

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.经过多年的征战兼并,曹操统一了北方;孙权在江淮扩张势力,夺荆州、占岭南,统一了江南;刘备占益州,夺汉中,西和诸戎,南抚夷越,统一了巴蜀地区。这反映出当时( )

A.战乱破坏社会经济 B.分裂中孕育着统一

C.民族交融趋势加强 D.政权分立一直持续

11.某同学搜集到以下四幅图片,请帮他拟定一个正确的主题( )

图一:赤壁之战 图二:三国鼎立 图三:淝水之战 图四:北魏帝王出御图

A.中华文明的起源 B.统一多民族国家的建立

C.早期国家的更替 D.政权分立与民族交融

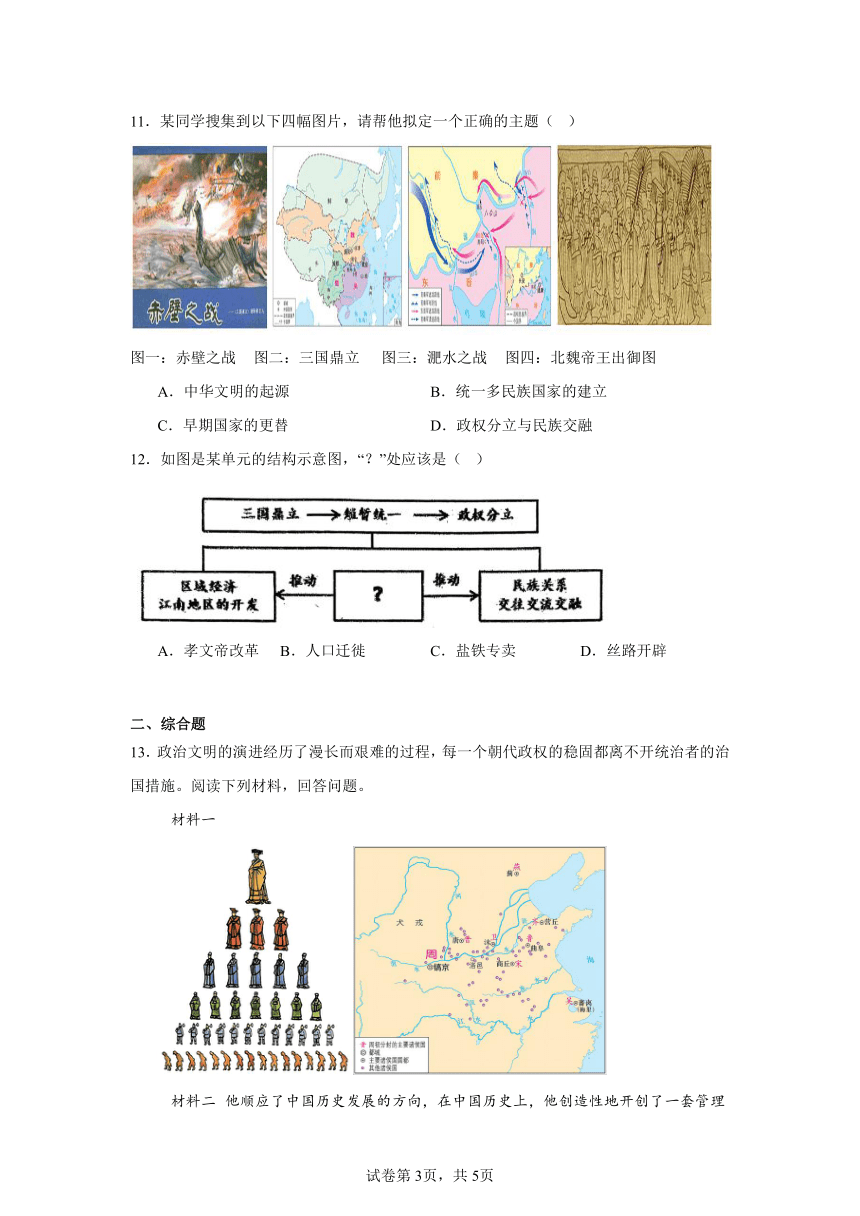

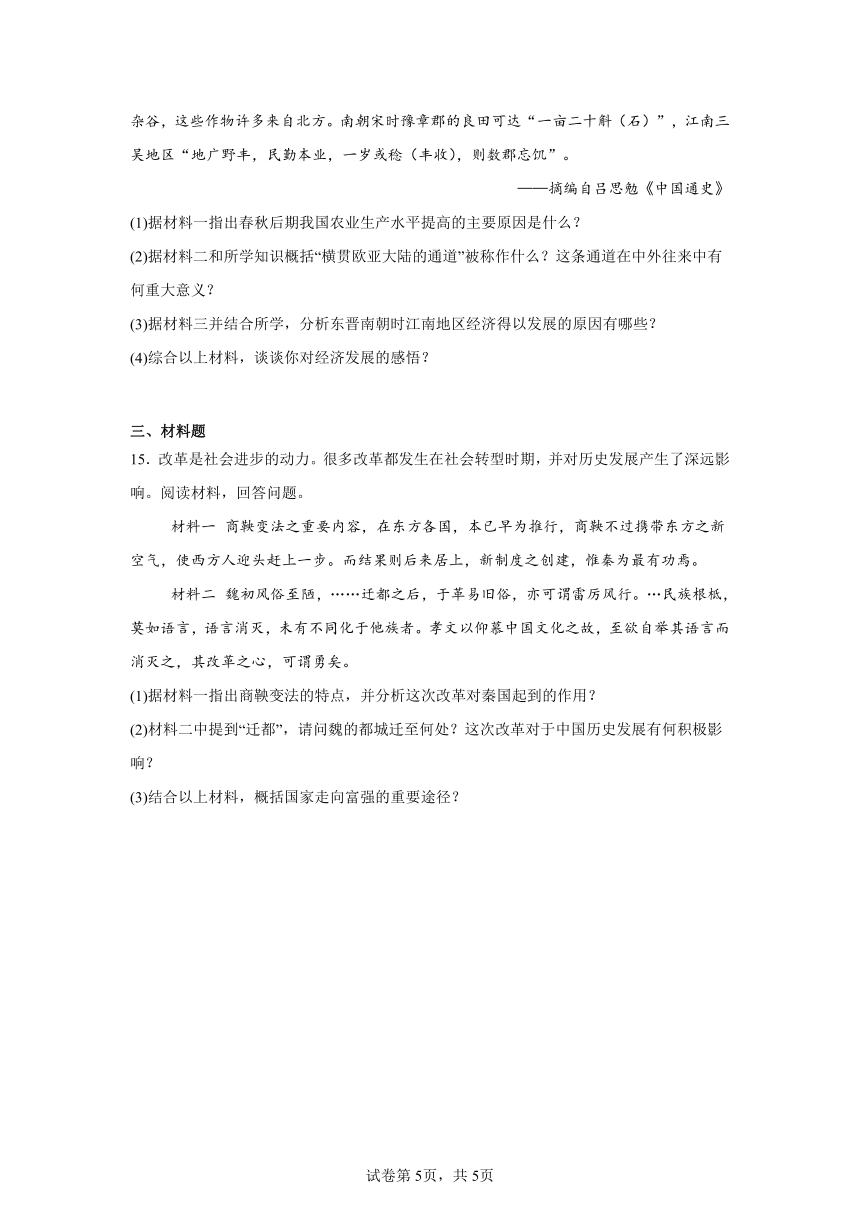

12.如图是某单元的结构示意图,“?”处应该是( )

A.孝文帝改革 B.人口迁徙 C.盐铁专卖 D.丝路开辟

二、综合题

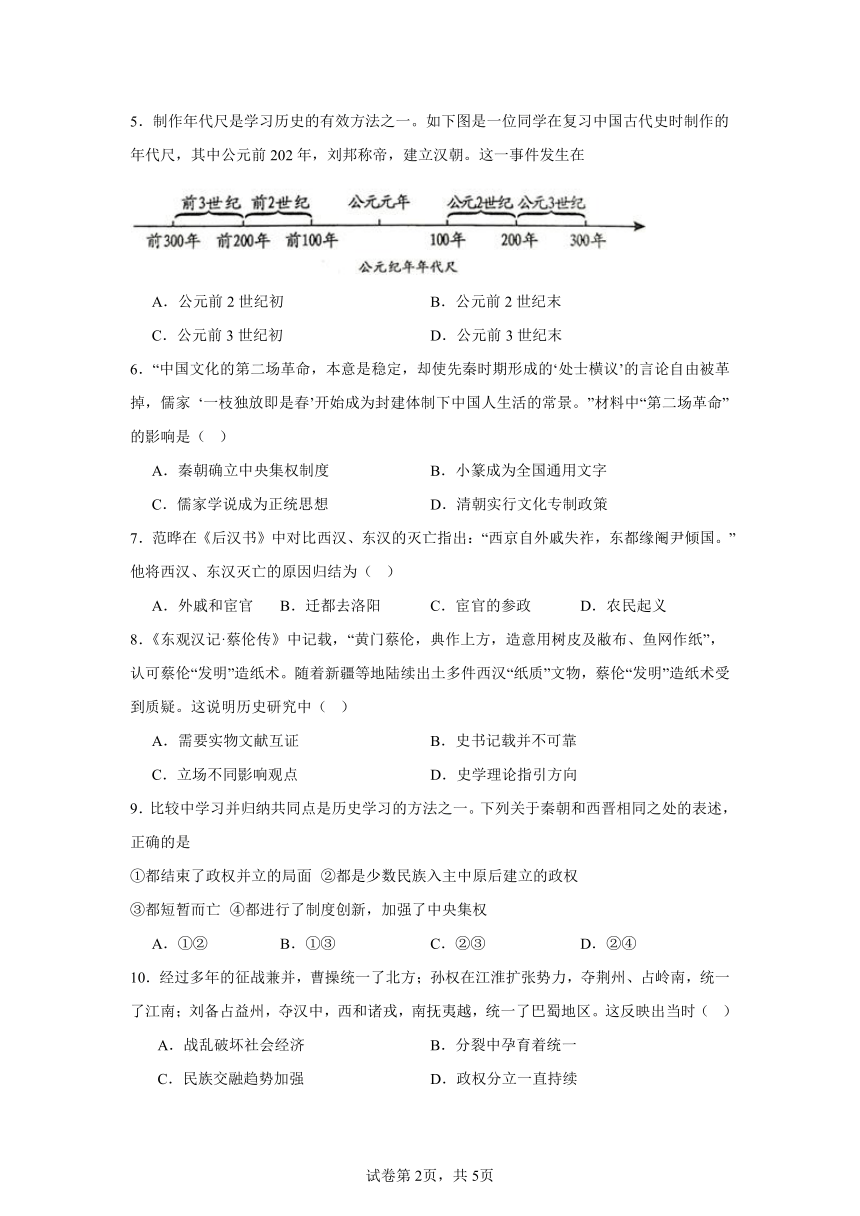

13.政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程,每一个朝代政权的稳固都离不开统治者的治国措施。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 他顺应了中国历史发展的方向,在中国历史上,他创造性地开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度。

——历史学家翦伯赞

材料三 主父偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或建城数十,地方千里。缓则骄奢,易为淫乱;急则阻其疆而合纵,以逆京师。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。”于是上从其计。

——选摘吴嫁祥《公天下》

材料四 光武帝为了巩固统治,多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;还合并郡县裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

——摘自部编七年级教材

(1)据材料一并结合所学,指出中国当时实行的是什么制度及实行的目的?

(2)据材料二,谈谈翦伯赞认为秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物,其主要依据是什么?(不能照抄原文)

(3)据材料三,回答“上”是如何解决政治上面临的问题?

(4)材料四中光武帝的举措,使当时的社会出现了怎样的局面?

(5)综上所述,你认为这些政治家在治理国家过程中有何共同之处?

14.经济的发展是一个国家的命脉。因此,发展经济是一个国家的重要举措。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期掌握了冶炼生铁的先进技术。铁器的使用使大规模开垦荒地成为可能……牛耕渐趋普遍起来,牛耕技术的发展,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能。

——据《中国古代货币的演变与发展论析》

材料二 西汉以来,在一条横贯欧亚大陆的通道上,中西往来密切。

中国输出西方的物品和技术 西方输入中国的物品和文化

大量的丝织品和漆器凿井,铸铁等技术。 中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜等农作物;罗马的毛织品;玻璃等手工业品。罗马的杂技、印度的佛教。

材料三 以前江南的主要粮食作物是水稻,而此时则有稻、麦、黍、粟以及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方。南朝宋时豫章郡的良田可达“一亩二十斛(石)”,江南三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)据材料一指出春秋后期我国农业生产水平提高的主要原因是什么?

(2)据材料二和所学知识概括“横贯欧亚大陆的通道”被称作什么?这条通道在中外往来中有何重大意义?

(3)据材料三并结合所学,分析东晋南朝时江南地区经济得以发展的原因有哪些?

(4)综合以上材料,谈谈你对经济发展的感悟?

三、材料题

15.改革是社会进步的动力。很多改革都发生在社会转型时期,并对历史发展产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一 商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

材料二 魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。…民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

(1)据材料一指出商鞅变法的特点,并分析这次改革对秦国起到的作用?

(2)材料二中提到“迁都”,请问魏的都城迁至何处?这次改革对于中国历史发展有何积极影响?

(3)结合以上材料,概括国家走向富强的重要途径?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《内蒙古自治区通辽市2024-2025学年七年级上学期期末历史试题》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C D C D C A A B B

题号 11 12

答案 D B

1.A

【详解】根据题干“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域”结合所学可知,早期国家断代工程与中华文明探源工程通过考古发掘,不仅拓展了中华文明起源和早期国家的认识,展示了中华文明多元一体的独特性。A项正确;材料反映了中华文明的多元一体特点,而材料没有了反映区域文明独立发展,B项正确;材料反映中华文明的多元一体特点,未反映不断创新的华夏文明,排除C项;材料历史研究领域仍然是中华文明起源,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】根据题干信息“春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为复杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋之地则以法家与游说之士为盛”,可知材料反映了春秋战国时期在思想学术领域出现了百家争鸣的局面,结合所学知识可知,春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面,各个学派争论的共同问题是如何治理国家。可知材料反映当时思想多元,百家争鸣,C项正确;诸侯争霸,是指这些地方诸侯国之间的争夺权力和影响力以谋求称霸地位的活动,排除A项;经济发展,是指在经济增长的基础上,一个国家或地区经济结构和社会结构持续高级化的创新过程或变化过程,排除B项;人口流动是人口在地区之间所作的各种各样短期的、重复的或周期性的运动,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】根据材料“8—461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等内容”结合所学知识可知,秦灭六国并统一全国后,秦始皇统一文字,统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等,这有利于政令能够在全国各地顺利推行,适应了国家统一的需要,D项正确;材料所述秦统一文字,统一官府文书、法律文本格式、程序等的统一有利于适应专制统治,不会推动思想文化的高度发展,排除A项;秦灭六国统一全国结束了长期以来战争混乱的局面,而不是材料所述文字、文书等的统一,排除B项;材料内容体现了秦统一后文字、官府文书、法律文本等的统一,与财政改善无关,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】依据题干“安徽省宿县”、“农民英雄揭竿而起”的信息以及图片中的“公元前209年”信息,结合所学可知,公元前209年秋,秦朝廷征发900多个贫民去戍守渔阳,途中在蕲县大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜、吴广领导戍卒杀死押解戍卒的军官,发动兵变,史称大泽乡起义, 大泽乡起义的地点是现在的安徽省宿州市蕲县镇,C项正确;涿鹿之战是黄帝部族联合炎帝部族与蚩尤所进行的一场大战,不符合题干“农民英雄揭竿而起”的信息,排除A项;长平之战是秦国率军在赵国的长平一带同赵国军队发生的战争,不符合题干“农民英雄揭竿而起”的信息,排除B项;巨鹿之战是项羽率领楚军同秦名将章邯、王离所率秦军主力在巨鹿进行的战役 ,地点是今河北省平乡县西南,与题干“安徽省宿县”不符,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】根据所学可知,公元纪年法中,如果是公元前,百位数字加一所得数字是公元前多少世纪;在前期、中期、末期的计算中,倒着划分前、中、后期;故前202年,是公元前3世纪末;故D符合题意,ABC均不符合题意。故选D。

6.C

【详解】有提高材料“儒家 ‘一枝独放即是春’开始成为封建体制下中国人生活的常景。”并结合所学可知,汉武帝接受董仲舒”罢黜百家,尊崇儒术“的建议,把儒家学说立为正统思想,从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远,C项正确;秦朝确立中央集权制度属于政治制度方面的革新与题干无关,排除A项;小篆成为全国通用文字是秦朝巩固统一的措施与儒家文化无关,排除B项;题干反映的事件发生在汉朝与清朝无关,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】根据材料“范晔在《后汉书》中对比西汉、东汉的灭亡指出:‘西京自外戚失祚,东都缘阉尹倾国。’”可得出信息,范晔认为西汉灭亡是由于外戚专权,东汉灭亡是由于宦官专权,故A项正确;北魏孝文帝迁都去洛阳,与材料信息无关,排除B项;材料反映了西汉、东汉灭亡是由于外戚和宦官导致的,宦官的参政说法比较片面,排除C项;材料信息没有体现农民起义导致西汉、东汉的灭亡,排除D项。故选A项。

8.A

【详解】据题干“《东观汉记·蔡伦传》中记载,‘黄门蔡伦,典作上方,造意用树皮及敝布、鱼网作纸’,认可蔡伦‘发明’造纸术。随着新疆等地陆续出土多件西汉‘纸质’文物,蔡伦‘发明’造纸术受到质疑。”可知,说明历史研究需要实物文献互证,A项正确;史书中记载的大部分都是真实的,题干材料不能说明史书记载并不可靠,排除B项;题干材料反映的是需要文献和文物互相印证,没有反映立场不同影响观点的信息,排除C项;史学理论指引方向与题意不符,题干材料反映的是需要文献和文物互相印证,没有出现史学理论指引方向的信息,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】依据题干和结合所学知识,秦朝结束了春秋战国以来长期争战混战的局面,西晋结束三国分裂局面,统一了全国。①说法正确;秦朝和西晋都不是少数民族入主中原后建立的政权。②说法错误;秦朝建立于公元前221年,公元前207年灭亡。西晋建立于266年,316年灭亡。从而得出秦朝、西晋都短暂而亡。③说法正确;秦朝进行了制度创新,加强了中央集权。而西晋则不是。④说法错误;从而得出①③说法正确,②④说法错误,B符合题意;ACD不正确;故选B。

10.B

【详解】根据题干中“经过多年的征战兼并,曹操统一了北方;孙权在江淮扩张势力,夺荆州、占岭南,统一了江南;刘备占益州,夺汉中,西和诸戎,南抚夷越,统一了巴蜀地区。”可以得出北方、西南、巴蜀分别统一,表明分裂中孕育着统一,B项正确;“战乱破坏社会经济”、“民族交融趋势加强”在题干中并未涉及,排除AC项;政权分立一直持续与题意“统一了北方”“统一了江南”“统一了巴蜀地区”不符,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】根据题干图片信息“图一赤壁之战”、“图二三国鼎立”“图三淝水之战”“图四北魏帝王出御图”并结合所学知识可知,赤壁之战为三国鼎立的奠定了基础,淝水之战后,北方先后出现许多政权,北魏孝文帝改革促进了民族融合,所以这一时期可以拟定主题为政权分立与民族融合,D项正确;中华文明的起源是传说中的尧舜禹时期,是史前时期,不符合题意,排除A项;统一多民族国家的建立是秦朝,不符合题意,排除B项;早期国家的更替是夏商周时期,不符合题意,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据题干“推动”“江南地区的开发”“民族关系交往交流交融”和结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,由于北方人口大量南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展,也促进了民族的交往交流交融,B项正确;孝文帝改革体现了民族交往交流交融,不能体现江南地区的开发,排除A项;为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖,排除C项;“丝绸之路”的开辟与“江南地区的开发”无关,排除D项。故选B项。

13.(1)分封制;目的:为了稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)开创君主专制的中央集权制度、郡县制等。

(3)实行推恩令。

(4)光武中兴。

(5)适时调整统治政策,缓和社会矛盾,勇于改革,大胆创新,有坚定的目标,脚踏实地。(言之有理即可)

【详解】(1)制度:根据所学知识可知,为稳定周初的政治形势,周王室根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和民众的权力,建立诸侯国,以巩固周王朝对地方的控制,扩大统治范围。周朝的贵族等级分为天子、诸侯、卿大夫士。分封制确立了周朝内部严格的等级结构和统治秩序。因此材料一图片反映是西周时期实行分封制。

目的:根据所学知识可知,西周时期,实行分封制目的是为了稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)主要依据:根据材料二“在中国历史上,他创造性地开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度”并结合所学知识可知,秦始皇统一六国后,创立了大一统的君主专制的中央集权制度,皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉和御史大夫分别掌管行政、军事和监察事务,最后决断权由皇帝掌控。在地方史实郡县制,郡县制的普遍推行开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。秦朝建立的中央集权制度,使国家的一切权力都高度集中在中央政府,奠定了后世政治制度的框架,对以后历史的发展有着深远影响。因此翦伯赞认为秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物。

(3)问题:根据所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏诸侯王可将封地分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,划归临近的郡管辖,削弱了地方势力,加强中央集权。因此“上”是实行推恩令解决政治上面临的问题。

(4)局面:根据材料四“光武帝为了巩固统治,多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;还合并郡县裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾”并结合所学知识可知,为了巩固对全国的统治,光武帝在政治上和军事上加强中央集权,同时采取一系列稳定社会局面的措施。到光武帝统治后期,经济得到恢复和发展,社会出现比较安定的局面,史称“光武中兴”。

(5)共同之处:根据西周实行分封制稳定周初的政治形势,秦始皇开创君主专制的中央集权制度、郡县制,汉武帝实行推恩令解决王国问题,加强中央集权,光武帝为了巩固统治采取一系列措施可知,政治家在治理国家过程的相同之处是都适时调整统治政策,缓和社会矛盾,勇于改革,大胆创新,有坚定的目标,脚踏实地。

14.(1)主要原因:铁农具和牛耕的使用。

(2)丝绸之路。重大意义:是古代东西方往来的大动脉,对中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(3)政府重视经济发展、社会安定、交通便利、自然条件优渥、充足的劳动力、先进的生产工具、技术等。(两点以上即可)

(4)要重视提高或引进先进的技术;要保持社会安定、国家安定,人民安居乐业是经济发展的前提条件;统治者要重视发展经济,关注民生等(意思相近,两点以上即可)

【详解】(1)主要原因:根据材料一“铁器的使用使大规模开垦荒地成为可能……牛耕渐趋普遍起来,牛耕技术的发展,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能”可知,春秋后期我国农业生产水平大为提高的主要原因是铁农具和牛耕的使用。

(2)名称:根据材料二“西汉以来,在一条横贯欧亚大陆的通道上,中西往来密切。”和所学知识可知,商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。

重大意义:根据材料二表格内容“中国输出西方的物品和技术”、“西方输入中国的物品和文化”和所学知识可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(3)原因:根据材料三“以前江南的主要粮食作物是水稻,而此时则有稻、麦、黍、粟以及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方。”和所学知识可知,南方战乱少,社会安定;北人南迁带来了劳动力和先进的生产工具和生产技术;“地广野丰,民勤本业,”可知,南方自然条件优越;结合所学知识可知,江南地区经济发展的原因还有政府重视农业发展、交通便利等。

(4)感悟:本题为开放性题,言之有理即可,根据上述材料和所学知识可知,可以从先进技术、合作交流、保护环境、社会安定、统治者重视、关注民生等角度进行分析即可。所以,古代经济发展的要素以及你从中得到的启发为要重视提高或引进先进的技术;加强区域间的经济合作与交流;要保护环境,坚持可持续发展;要保持社会安定;统治者要重视发展经济,关注民生等。

15.(1)特点:后来居上;注重创建新制度;改革成效最明显(或秦国商鞅变法最彻底、最成功)。作用:经过变法,秦国国力大增,为兼并六国打下了坚实的基础。

(2)洛阳。增强了北魏的实力,加快了民族交融的步伐(促进了北方民族的交融)。

(3)实行改革;实行变法等

【详解】(1)特点:根据材料一“商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉” 可知,商鞅变法是借鉴了东方各国已有的一些内容,但秦国后来居上,在创建新制度方面最为成功,且改革成效最明显(或秦国商鞅变法最彻底、最成功)。商鞅变法的特点是后来居上;注重创建新制度;改革成效最明显(或秦国商鞅变法最彻底、最成功)。

作用:结合所学可知,商鞅变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。对秦国起到的作用是经过变法,秦国国力大增,为兼并六国打下了坚实的基础。

(2)迁都:结合所学可知,北魏孝文帝将都城从平城迁至洛阳;影响:根据材料二“孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之”并结合所学可知,孝文帝改革通过一系列汉化措施,如迁都洛阳、说汉语、穿汉服、改汉姓等,促进了鲜卑族与汉族的交流与融合,增强了北魏的实力,推动了北方民族的交融,为隋唐时期统一多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)途径:综合材料一商鞅变法使秦国强大,材料二孝文帝改革促进了北魏的发展和民族交融,可得出国家走向富强的重要途径是实行改革、变法等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.1996年至2000年启动的“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而2004年至2016年启动的“中华文明探源工程”则把发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域。上述研究反映了( )

A.对多元一体文明认识程度加深 B.各区域文明基本独立发展

C.华夏文明具有不断创新的特征 D.历史研究领域的不断扩展

2.春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为复杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋之地则以法家与游说之士为盛。材料反映当时( )

A.诸侯争霸制度变革 B.经济发展地方强大

C.思想多元百家争鸣 D.人口流动民族交融

3.里耶秦简绝大多数写于秦统一以后,其中8—461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等内容。“8—461号木方”记载内容中的“统一”( )

A.推动思想文化发展到高峰 B.结束了长期以来争战混乱的局面

C.促使国家财政有很大改善 D.使政令能够在全国各地顺利推行

4.如图是1991年中国国家邮政总局发行的纪念邮票。票面是安徽省宿县的一座花岗岩雕像,造型古朴,气势雄浑,展现了农民英雄揭竿而起、一往无前的豪迈气概。这张邮票是为了纪念( )

A.涿鹿之战 B.长平之战 C.陈胜、吴广起义 D.巨鹿之战

5.制作年代尺是学习历史的有效方法之一。如下图是一位同学在复习中国古代史时制作的年代尺,其中公元前202年,刘邦称帝,建立汉朝。这一事件发生在

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

6.“中国文化的第二场革命,本意是稳定,却使先秦时期形成的‘处士横议’的言论自由被革掉,儒家 ‘一枝独放即是春’开始成为封建体制下中国人生活的常景。”材料中“第二场革命”的影响是( )

A.秦朝确立中央集权制度 B.小篆成为全国通用文字

C.儒家学说成为正统思想 D.清朝实行文化专制政策

7.范晔在《后汉书》中对比西汉、东汉的灭亡指出:“西京自外戚失祚,东都缘阉尹倾国。”他将西汉、东汉灭亡的原因归结为( )

A.外戚和宦官 B.迁都去洛阳 C.宦官的参政 D.农民起义

8.《东观汉记·蔡伦传》中记载,“黄门蔡伦,典作上方,造意用树皮及敝布、鱼网作纸”,认可蔡伦“发明”造纸术。随着新疆等地陆续出土多件西汉“纸质”文物,蔡伦“发明”造纸术受到质疑。这说明历史研究中( )

A.需要实物文献互证 B.史书记载并不可靠

C.立场不同影响观点 D.史学理论指引方向

9.比较中学习并归纳共同点是历史学习的方法之一。下列关于秦朝和西晋相同之处的表述,正确的是

①都结束了政权并立的局面 ②都是少数民族入主中原后建立的政权

③都短暂而亡 ④都进行了制度创新,加强了中央集权

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.经过多年的征战兼并,曹操统一了北方;孙权在江淮扩张势力,夺荆州、占岭南,统一了江南;刘备占益州,夺汉中,西和诸戎,南抚夷越,统一了巴蜀地区。这反映出当时( )

A.战乱破坏社会经济 B.分裂中孕育着统一

C.民族交融趋势加强 D.政权分立一直持续

11.某同学搜集到以下四幅图片,请帮他拟定一个正确的主题( )

图一:赤壁之战 图二:三国鼎立 图三:淝水之战 图四:北魏帝王出御图

A.中华文明的起源 B.统一多民族国家的建立

C.早期国家的更替 D.政权分立与民族交融

12.如图是某单元的结构示意图,“?”处应该是( )

A.孝文帝改革 B.人口迁徙 C.盐铁专卖 D.丝路开辟

二、综合题

13.政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程,每一个朝代政权的稳固都离不开统治者的治国措施。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 他顺应了中国历史发展的方向,在中国历史上,他创造性地开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度。

——历史学家翦伯赞

材料三 主父偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或建城数十,地方千里。缓则骄奢,易为淫乱;急则阻其疆而合纵,以逆京师。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。”于是上从其计。

——选摘吴嫁祥《公天下》

材料四 光武帝为了巩固统治,多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;还合并郡县裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

——摘自部编七年级教材

(1)据材料一并结合所学,指出中国当时实行的是什么制度及实行的目的?

(2)据材料二,谈谈翦伯赞认为秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物,其主要依据是什么?(不能照抄原文)

(3)据材料三,回答“上”是如何解决政治上面临的问题?

(4)材料四中光武帝的举措,使当时的社会出现了怎样的局面?

(5)综上所述,你认为这些政治家在治理国家过程中有何共同之处?

14.经济的发展是一个国家的命脉。因此,发展经济是一个国家的重要举措。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期掌握了冶炼生铁的先进技术。铁器的使用使大规模开垦荒地成为可能……牛耕渐趋普遍起来,牛耕技术的发展,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能。

——据《中国古代货币的演变与发展论析》

材料二 西汉以来,在一条横贯欧亚大陆的通道上,中西往来密切。

中国输出西方的物品和技术 西方输入中国的物品和文化

大量的丝织品和漆器凿井,铸铁等技术。 中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜等农作物;罗马的毛织品;玻璃等手工业品。罗马的杂技、印度的佛教。

材料三 以前江南的主要粮食作物是水稻,而此时则有稻、麦、黍、粟以及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方。南朝宋时豫章郡的良田可达“一亩二十斛(石)”,江南三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)据材料一指出春秋后期我国农业生产水平提高的主要原因是什么?

(2)据材料二和所学知识概括“横贯欧亚大陆的通道”被称作什么?这条通道在中外往来中有何重大意义?

(3)据材料三并结合所学,分析东晋南朝时江南地区经济得以发展的原因有哪些?

(4)综合以上材料,谈谈你对经济发展的感悟?

三、材料题

15.改革是社会进步的动力。很多改革都发生在社会转型时期,并对历史发展产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一 商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

材料二 魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。…民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

(1)据材料一指出商鞅变法的特点,并分析这次改革对秦国起到的作用?

(2)材料二中提到“迁都”,请问魏的都城迁至何处?这次改革对于中国历史发展有何积极影响?

(3)结合以上材料,概括国家走向富强的重要途径?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《内蒙古自治区通辽市2024-2025学年七年级上学期期末历史试题》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C D C D C A A B B

题号 11 12

答案 D B

1.A

【详解】根据题干“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域”结合所学可知,早期国家断代工程与中华文明探源工程通过考古发掘,不仅拓展了中华文明起源和早期国家的认识,展示了中华文明多元一体的独特性。A项正确;材料反映了中华文明的多元一体特点,而材料没有了反映区域文明独立发展,B项正确;材料反映中华文明的多元一体特点,未反映不断创新的华夏文明,排除C项;材料历史研究领域仍然是中华文明起源,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】根据题干信息“春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为复杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋之地则以法家与游说之士为盛”,可知材料反映了春秋战国时期在思想学术领域出现了百家争鸣的局面,结合所学知识可知,春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面,各个学派争论的共同问题是如何治理国家。可知材料反映当时思想多元,百家争鸣,C项正确;诸侯争霸,是指这些地方诸侯国之间的争夺权力和影响力以谋求称霸地位的活动,排除A项;经济发展,是指在经济增长的基础上,一个国家或地区经济结构和社会结构持续高级化的创新过程或变化过程,排除B项;人口流动是人口在地区之间所作的各种各样短期的、重复的或周期性的运动,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】根据材料“8—461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等内容”结合所学知识可知,秦灭六国并统一全国后,秦始皇统一文字,统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等,这有利于政令能够在全国各地顺利推行,适应了国家统一的需要,D项正确;材料所述秦统一文字,统一官府文书、法律文本格式、程序等的统一有利于适应专制统治,不会推动思想文化的高度发展,排除A项;秦灭六国统一全国结束了长期以来战争混乱的局面,而不是材料所述文字、文书等的统一,排除B项;材料内容体现了秦统一后文字、官府文书、法律文本等的统一,与财政改善无关,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】依据题干“安徽省宿县”、“农民英雄揭竿而起”的信息以及图片中的“公元前209年”信息,结合所学可知,公元前209年秋,秦朝廷征发900多个贫民去戍守渔阳,途中在蕲县大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜、吴广领导戍卒杀死押解戍卒的军官,发动兵变,史称大泽乡起义, 大泽乡起义的地点是现在的安徽省宿州市蕲县镇,C项正确;涿鹿之战是黄帝部族联合炎帝部族与蚩尤所进行的一场大战,不符合题干“农民英雄揭竿而起”的信息,排除A项;长平之战是秦国率军在赵国的长平一带同赵国军队发生的战争,不符合题干“农民英雄揭竿而起”的信息,排除B项;巨鹿之战是项羽率领楚军同秦名将章邯、王离所率秦军主力在巨鹿进行的战役 ,地点是今河北省平乡县西南,与题干“安徽省宿县”不符,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】根据所学可知,公元纪年法中,如果是公元前,百位数字加一所得数字是公元前多少世纪;在前期、中期、末期的计算中,倒着划分前、中、后期;故前202年,是公元前3世纪末;故D符合题意,ABC均不符合题意。故选D。

6.C

【详解】有提高材料“儒家 ‘一枝独放即是春’开始成为封建体制下中国人生活的常景。”并结合所学可知,汉武帝接受董仲舒”罢黜百家,尊崇儒术“的建议,把儒家学说立为正统思想,从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远,C项正确;秦朝确立中央集权制度属于政治制度方面的革新与题干无关,排除A项;小篆成为全国通用文字是秦朝巩固统一的措施与儒家文化无关,排除B项;题干反映的事件发生在汉朝与清朝无关,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】根据材料“范晔在《后汉书》中对比西汉、东汉的灭亡指出:‘西京自外戚失祚,东都缘阉尹倾国。’”可得出信息,范晔认为西汉灭亡是由于外戚专权,东汉灭亡是由于宦官专权,故A项正确;北魏孝文帝迁都去洛阳,与材料信息无关,排除B项;材料反映了西汉、东汉灭亡是由于外戚和宦官导致的,宦官的参政说法比较片面,排除C项;材料信息没有体现农民起义导致西汉、东汉的灭亡,排除D项。故选A项。

8.A

【详解】据题干“《东观汉记·蔡伦传》中记载,‘黄门蔡伦,典作上方,造意用树皮及敝布、鱼网作纸’,认可蔡伦‘发明’造纸术。随着新疆等地陆续出土多件西汉‘纸质’文物,蔡伦‘发明’造纸术受到质疑。”可知,说明历史研究需要实物文献互证,A项正确;史书中记载的大部分都是真实的,题干材料不能说明史书记载并不可靠,排除B项;题干材料反映的是需要文献和文物互相印证,没有反映立场不同影响观点的信息,排除C项;史学理论指引方向与题意不符,题干材料反映的是需要文献和文物互相印证,没有出现史学理论指引方向的信息,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】依据题干和结合所学知识,秦朝结束了春秋战国以来长期争战混战的局面,西晋结束三国分裂局面,统一了全国。①说法正确;秦朝和西晋都不是少数民族入主中原后建立的政权。②说法错误;秦朝建立于公元前221年,公元前207年灭亡。西晋建立于266年,316年灭亡。从而得出秦朝、西晋都短暂而亡。③说法正确;秦朝进行了制度创新,加强了中央集权。而西晋则不是。④说法错误;从而得出①③说法正确,②④说法错误,B符合题意;ACD不正确;故选B。

10.B

【详解】根据题干中“经过多年的征战兼并,曹操统一了北方;孙权在江淮扩张势力,夺荆州、占岭南,统一了江南;刘备占益州,夺汉中,西和诸戎,南抚夷越,统一了巴蜀地区。”可以得出北方、西南、巴蜀分别统一,表明分裂中孕育着统一,B项正确;“战乱破坏社会经济”、“民族交融趋势加强”在题干中并未涉及,排除AC项;政权分立一直持续与题意“统一了北方”“统一了江南”“统一了巴蜀地区”不符,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】根据题干图片信息“图一赤壁之战”、“图二三国鼎立”“图三淝水之战”“图四北魏帝王出御图”并结合所学知识可知,赤壁之战为三国鼎立的奠定了基础,淝水之战后,北方先后出现许多政权,北魏孝文帝改革促进了民族融合,所以这一时期可以拟定主题为政权分立与民族融合,D项正确;中华文明的起源是传说中的尧舜禹时期,是史前时期,不符合题意,排除A项;统一多民族国家的建立是秦朝,不符合题意,排除B项;早期国家的更替是夏商周时期,不符合题意,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据题干“推动”“江南地区的开发”“民族关系交往交流交融”和结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,由于北方人口大量南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展,也促进了民族的交往交流交融,B项正确;孝文帝改革体现了民族交往交流交融,不能体现江南地区的开发,排除A项;为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖,排除C项;“丝绸之路”的开辟与“江南地区的开发”无关,排除D项。故选B项。

13.(1)分封制;目的:为了稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)开创君主专制的中央集权制度、郡县制等。

(3)实行推恩令。

(4)光武中兴。

(5)适时调整统治政策,缓和社会矛盾,勇于改革,大胆创新,有坚定的目标,脚踏实地。(言之有理即可)

【详解】(1)制度:根据所学知识可知,为稳定周初的政治形势,周王室根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和民众的权力,建立诸侯国,以巩固周王朝对地方的控制,扩大统治范围。周朝的贵族等级分为天子、诸侯、卿大夫士。分封制确立了周朝内部严格的等级结构和统治秩序。因此材料一图片反映是西周时期实行分封制。

目的:根据所学知识可知,西周时期,实行分封制目的是为了稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)主要依据:根据材料二“在中国历史上,他创造性地开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度”并结合所学知识可知,秦始皇统一六国后,创立了大一统的君主专制的中央集权制度,皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉和御史大夫分别掌管行政、军事和监察事务,最后决断权由皇帝掌控。在地方史实郡县制,郡县制的普遍推行开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。秦朝建立的中央集权制度,使国家的一切权力都高度集中在中央政府,奠定了后世政治制度的框架,对以后历史的发展有着深远影响。因此翦伯赞认为秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物。

(3)问题:根据所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏诸侯王可将封地分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,划归临近的郡管辖,削弱了地方势力,加强中央集权。因此“上”是实行推恩令解决政治上面临的问题。

(4)局面:根据材料四“光武帝为了巩固统治,多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;还合并郡县裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾”并结合所学知识可知,为了巩固对全国的统治,光武帝在政治上和军事上加强中央集权,同时采取一系列稳定社会局面的措施。到光武帝统治后期,经济得到恢复和发展,社会出现比较安定的局面,史称“光武中兴”。

(5)共同之处:根据西周实行分封制稳定周初的政治形势,秦始皇开创君主专制的中央集权制度、郡县制,汉武帝实行推恩令解决王国问题,加强中央集权,光武帝为了巩固统治采取一系列措施可知,政治家在治理国家过程的相同之处是都适时调整统治政策,缓和社会矛盾,勇于改革,大胆创新,有坚定的目标,脚踏实地。

14.(1)主要原因:铁农具和牛耕的使用。

(2)丝绸之路。重大意义:是古代东西方往来的大动脉,对中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(3)政府重视经济发展、社会安定、交通便利、自然条件优渥、充足的劳动力、先进的生产工具、技术等。(两点以上即可)

(4)要重视提高或引进先进的技术;要保持社会安定、国家安定,人民安居乐业是经济发展的前提条件;统治者要重视发展经济,关注民生等(意思相近,两点以上即可)

【详解】(1)主要原因:根据材料一“铁器的使用使大规模开垦荒地成为可能……牛耕渐趋普遍起来,牛耕技术的发展,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能”可知,春秋后期我国农业生产水平大为提高的主要原因是铁农具和牛耕的使用。

(2)名称:根据材料二“西汉以来,在一条横贯欧亚大陆的通道上,中西往来密切。”和所学知识可知,商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。

重大意义:根据材料二表格内容“中国输出西方的物品和技术”、“西方输入中国的物品和文化”和所学知识可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(3)原因:根据材料三“以前江南的主要粮食作物是水稻,而此时则有稻、麦、黍、粟以及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方。”和所学知识可知,南方战乱少,社会安定;北人南迁带来了劳动力和先进的生产工具和生产技术;“地广野丰,民勤本业,”可知,南方自然条件优越;结合所学知识可知,江南地区经济发展的原因还有政府重视农业发展、交通便利等。

(4)感悟:本题为开放性题,言之有理即可,根据上述材料和所学知识可知,可以从先进技术、合作交流、保护环境、社会安定、统治者重视、关注民生等角度进行分析即可。所以,古代经济发展的要素以及你从中得到的启发为要重视提高或引进先进的技术;加强区域间的经济合作与交流;要保护环境,坚持可持续发展;要保持社会安定;统治者要重视发展经济,关注民生等。

15.(1)特点:后来居上;注重创建新制度;改革成效最明显(或秦国商鞅变法最彻底、最成功)。作用:经过变法,秦国国力大增,为兼并六国打下了坚实的基础。

(2)洛阳。增强了北魏的实力,加快了民族交融的步伐(促进了北方民族的交融)。

(3)实行改革;实行变法等

【详解】(1)特点:根据材料一“商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉” 可知,商鞅变法是借鉴了东方各国已有的一些内容,但秦国后来居上,在创建新制度方面最为成功,且改革成效最明显(或秦国商鞅变法最彻底、最成功)。商鞅变法的特点是后来居上;注重创建新制度;改革成效最明显(或秦国商鞅变法最彻底、最成功)。

作用:结合所学可知,商鞅变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。对秦国起到的作用是经过变法,秦国国力大增,为兼并六国打下了坚实的基础。

(2)迁都:结合所学可知,北魏孝文帝将都城从平城迁至洛阳;影响:根据材料二“孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之”并结合所学可知,孝文帝改革通过一系列汉化措施,如迁都洛阳、说汉语、穿汉服、改汉姓等,促进了鲜卑族与汉族的交流与融合,增强了北魏的实力,推动了北方民族的交融,为隋唐时期统一多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)途径:综合材料一商鞅变法使秦国强大,材料二孝文帝改革促进了北魏的发展和民族交融,可得出国家走向富强的重要途径是实行改革、变法等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录