第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-20 19:20:11 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

狭义:仅指精神领域的活动,包括人们的精神生活、精神现象以及精神过程,故称精神文化,即哲学、伦理、道德、宗教、美学、音乐,诗歌、文学、绘画等意识领域。

广义:人类创造的一切物质产品和精神产品的总和。通常情况下分为:精神文化、制度文化和物质文化。

选择性必修三:文化交流与传播

经济基础决定上层建筑。社会存在决定社会意识。

认识:一定时期的文化现象是在该时期政治经济的集中反映;文化指导了人们的政治经济活动,促进了社会的发展。

选择性必修三

文化交流与传播

源远流长的中华文化

丰富多样的世界文化

人口迁徙、文化交融与认同

商路、贸易与文化交流

战争与文化交锋

文化的传承与保护

选择性必修三从文化史的视角,深化对纲要内容的认识。一共包括6个专题:

第一单元 源远流长的中华文化

在五千年的历史长河中,勤劳智慧的中华民族创造了博大精深的中华文化。中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。

壹

第1课

中华优秀传统文化的内涵与特点

课标要求:

1、了解中华优秀传统文化的内涵;

2、从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀

传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

本课线索

一、中华文化的发展历程

四川广汉·三星堆

◎中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

1、中华文明是人类最古老的文明之一。

2、中华文明多元起源,黄河流域、长

江流域、珠江流域、辽河流域,北

方草原、四川盆地、青藏高原、天

山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

3、中原华夏族率先成为核心,并

向四周辐射,推动着多元一体

中华文化的形成。

多元起源

中原核心

多元一体

华夏民族

(一)远古时期——起源

一、中华文化的发展历程

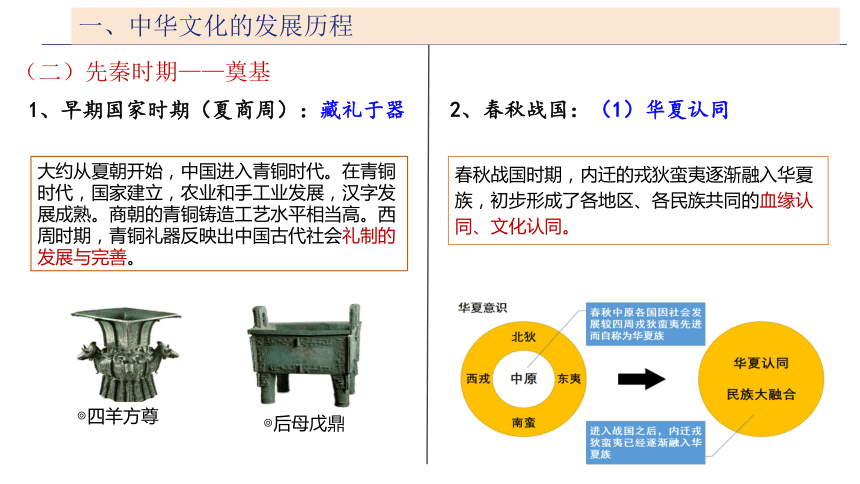

1、早期国家时期(夏商周):藏礼于器

2、春秋战国:(1)华夏认同

(二)先秦时期——奠基

大约从夏朝开始,中国进入青铜时代。在青铜时代,国家建立,农业和手工业发展,汉字发展成熟。商朝的青铜铸造工艺水平相当高。西周时期,青铜礼器反映出中国古代社会礼制的发展与完善。

◎四羊方尊

◎后母戊鼎

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

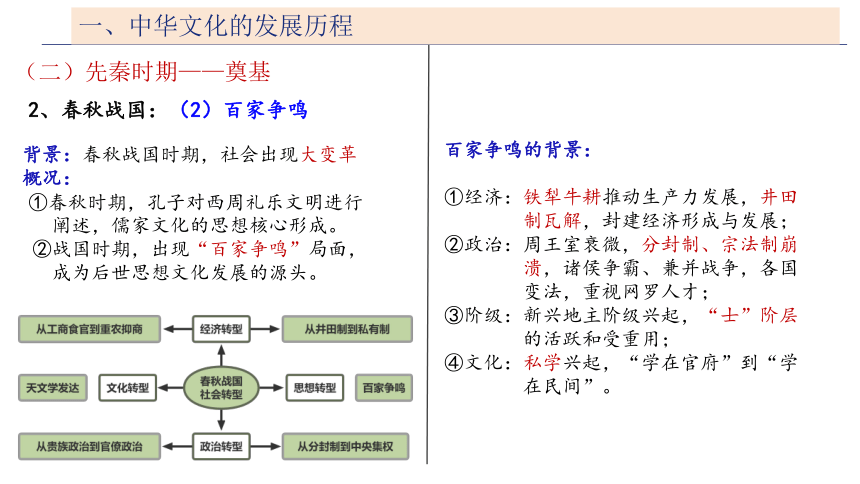

2、春秋战国:(2)百家争鸣

(二)先秦时期——奠基

背景:春秋战国时期,社会出现大变革

概况:

①春秋时期,孔子对西周礼乐文明进行

阐述,儒家文化的思想核心形成。

②战国时期,出现“百家争鸣”局面,

成为后世思想文化发展的源头。

百家争鸣的背景:

①经济:铁犁牛耕推动生产力发展,井田

制瓦解,封建经济形成与发展;

②政治:周王室衰微,分封制、宗法制崩

溃,诸侯争霸、兼并战争,各国

变法,重视网罗人才;

③阶级:新兴地主阶级兴起,“士”阶层

的活跃和受重用;

④文化:私学兴起,“学在官府”到“学

在民间”。

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

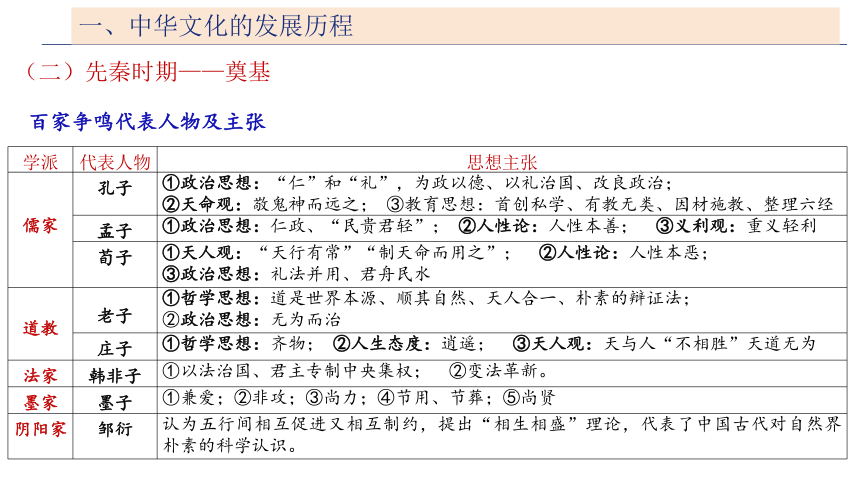

百家争鸣代表人物及主张

学派 代表人物

思想主张

儒家 孔子 ①政治思想:“仁”和“礼”,为政以德、以礼治国、改良政治;

②天命观:敬鬼神而远之; ③教育思想:首创私学、有教无类、因材施教、整理六经

孟子 ①政治思想:仁政、“民贵君轻”; ②人性论:人性本善; ③义利观:重义轻利

荀子 ①天人观:“天行有常”“制天命而用之”; ②人性论:人性本恶;

③政治思想:礼法并用、君舟民水

道教 老子 ①哲学思想:道是世界本源、顺其自然、天人合一、朴素的辩证法;

②政治思想:无为而治

庄子 ①哲学思想:齐物; ②人生态度:逍遥; ③天人观:天与人“不相胜”天道无为

法家 韩非子 ①以法治国、君主专制中央集权; ②变法革新。

墨家 墨子 ①兼爱;②非攻;③尚力;④节用、节葬;⑤尚贤

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相盛”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

一、中华文化的发展历程

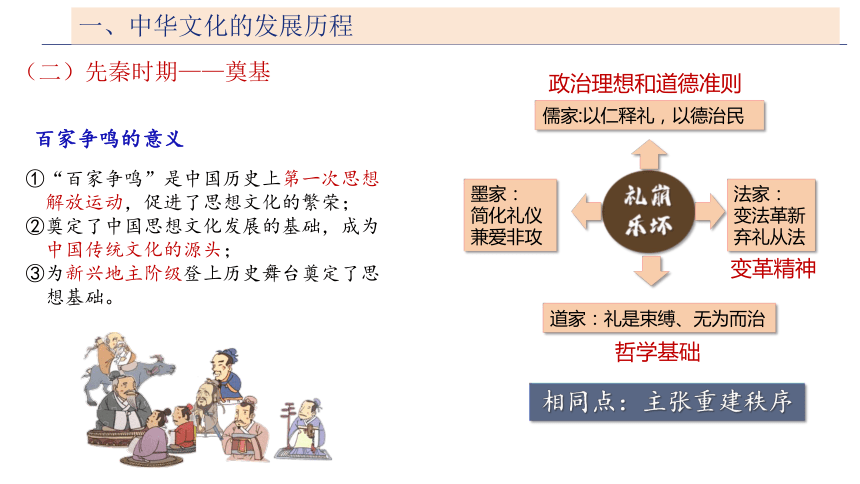

百家争鸣的意义

儒家:以仁释礼,以德治民

墨家:

简化礼仪

兼爱非攻

法家:

变法革新

弃礼从法

道家:礼是束缚、无为而治

相同点:主张重建秩序

①“百家争鸣”是中国历史上第一次思想

解放运动,促进了思想文化的繁荣;

②奠定了中国思想文化发展的基础,成为

中国传统文化的源头;

③为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思

想基础。

政治理想和道德准则

哲学基础

变革精神

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

一、中华文化的发展历程

1、秦朝—推崇法家

(三)秦汉时期——形成

背景:建立起统一多民族国家

概况:①以法为教,以吏为师;

②焚书坑儒。

背景:

①汉武帝加强君主专制中央集权和巩固大

一统的现实需要;

②董仲舒对传统儒学的改造;

③汉武帝采纳董仲舒的主张,并规定儒家经

典为教科书。

材料:今诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首……臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。……所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。 ”

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

2、汉朝—尊崇儒术

材料:汉代董仲舒以儒家思想为基础,将诸子百家中道家(黄老之学)、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。

一、中华文化的发展历程

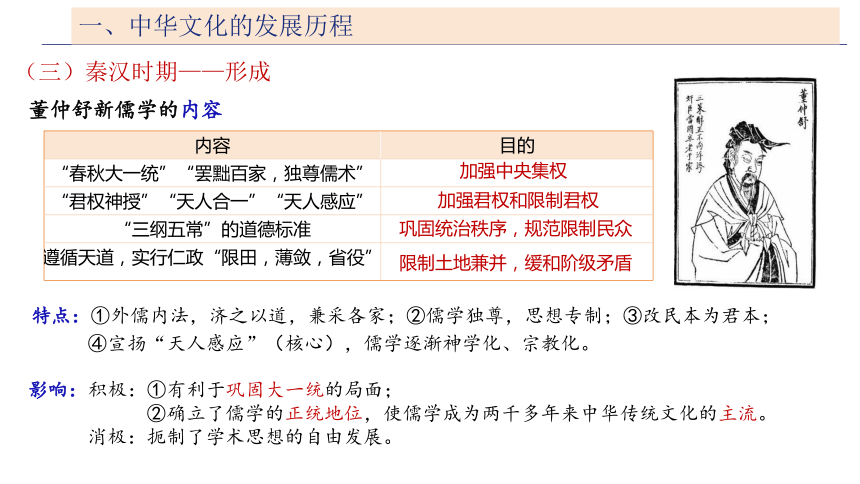

内容 目的

“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”

“君权神授”“天人合一”“天人感应”

“三纲五常”的道德标准

遵循天道,实行仁政“限田,薄敛,省役”

一、中华文化的发展历程

董仲舒新儒学的内容

(三)秦汉时期——形成

加强中央集权

加强君权和限制君权

巩固统治秩序,规范限制民众

限制土地兼并,缓和阶级矛盾

特点:①外儒内法,济之以道,兼采各家;②儒学独尊,思想专制;③改民本为君本;

④宣扬“天人感应”(核心),儒学逐渐神学化、宗教化。

影响:积极:①有利于巩固大一统的局面;

②确立了儒学的正统地位,使儒学成为两千多年来中华传统文化的主流。

消极:扼制了学术思想的自由发展。

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

(四)魏晋至隋唐时期——发展

1、背景:随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。

2、表现:①魏晋玄学盛行;

②唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展;

③隋唐时期,中华传统文化呈现出儒佛道交汇融通的景象,辉煌灿烂。

魏晋玄学:魏晋时期出现的一种崇尚老庄哲学的思潮。这一哲学流派以“玄”为核心概念,研究幽深玄远问题的学说。思想上主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;政治上主张“无为”;社会风气上,崇尚“清谈”。特点是儒道结合。

材料:魏晋南北朝时期,是中国儒学发展史上比较艰难的一个时期。《洛阳伽蓝记》记载,洛阳处处有寺,……也有“南朝四百八十寺”的诗句为证。东晋时,道教的一支——天师道盛行于滨海地区,高门如王羲之的家族,都世奉天师道。

——许倬云《万古长河:中国历史文化的转折与开展》

《虎溪三笑图》

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、理学形成

2、科技、史学、文学、艺术高度繁荣

一、中华文化的发展历程

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

理在身外

理存心中

特点:理学使儒家思想呈现哲学化、思辨化、世俗化、体系化。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

理学形成的背景

一、中华文化的发展历程

材料1:儒学本身在思辨性和理论性方面存在着严重不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则,缺少世界本源和终极目标的理论论述。

材料2:社会的动荡不安造成人们对宗教信仰的渴求,道教、佛教相继兴盛发展。道教中修炼养生、佛教中因果轮回等观念流传开来,人们烧炼丹药,追求长生,或者写经造佛,修建寺观,以求冥福。如唐代诗人杜牧所描述,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。

——曹大为 赵世瑜《文化发展历程》

材料3:北宋的士大夫批评唐代政治,指出其根本弊病是不重儒家的纲常伦理,致使女后专权,权臣跋扈,最终导致唐末藩镇割据的局面。要实现长治久安,必须以唐为鉴,复兴儒学。

——柳诒徵《中国文化史》

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

理学形成的背景

一、中华文化的发展历程

材料4:唐代出现了儒、道、佛“三教”并立的局面,同时一些思想家或明或隐地吸取佛学思辨哲学的若干方面。宋明理学在三教融合、渗透的基础上孕育、发展起来。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其作用》

背景:

①儒学自身僵化,存在缺陷;

②魏晋以来,佛道盛行,儒学思想主流地位遭受冲击;

③社会动荡,社会伦理道德秩序混乱;

④出现“三教合一”的趋势;

⑤儒学复兴运动的兴起;

⑥唐宋以来重建封建伦理纲常,强化专制主义中央集权的需要;

⑦北宋重文轻武,文化政策相对宽松,为理学形成提供宽松政治环境;

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

理学的影响

一、中华文化的发展历程

①程朱理学适应了封建统治的需要;

②重视气节、道德,强调人的社会责任和历史使命;对塑造中华民族性格起了积极作用;③促进文化教育的发展。

①强调三纲五常和等级名分,压抑、扼杀人性;

②为封建等级秩序作辩护,南宋以后成为长期占统治地位的官方

哲学,束缚人们的思想。

材料1:三纲:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲

材料2:理学的理欲之辩,本意是想规谏统治者。但事实是统治者顺手接过来……理欲之辨由道德修养的圣贤功夫转化成了政治奴役性的残杀工具。

——张立夫《宋明理学研究》

消极:

积极:

安徽歙(shè)县贞节牌坊

饿死事小,失节事大

——朱熹

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

一、中华文化的发展历程

思考:在中华文化发展历程中,儒家兼容别派学说的几次大发展分别是?

第一次:是战国时期的荀子,将儒家和法家相结合,提出礼法并施、以礼教为主的主张。

第二次:是西汉的董仲舒,将儒家思想与道、法、阴阳等各家学说相糅合,提出了新儒学。

第三次:宋明时期的朱熹和王守仁等人,将儒家思想与佛道思想相融合,提出并发展了程朱理学和陆王心学。

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

1、明中期以后,陆王心学得到广泛传播。

内容:①宇宙观:“心”是宇宙的本原;②人生观:提倡“知行合一”;③方法论:提倡

“致良知”。

项目 程朱理学 (二程、朱熹) 陆王心学

(南宋:陆九渊 明朝:王守仁)

不同点 世界本原

方法论

道德观

相同点 实质 影响 理是万物本原(客观唯心)

心是万物本原(主观唯心)

“格物致知”

反省内心、“致良知”

存天理,灭人欲

主张应以“内心”的自修、自省达到良知

以儒家的纲常伦纪来约束社会,遏制人的自然欲求,维护专制统治

丰富了中华文化的理论思维,但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

2、明清之际,提倡个性自由的思想出现,进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等

批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

背景:

①经济:商品经济发展,资本主义萌芽出现;

②阶层:市民工商阶层力量增强,要求个性

解放

③政治:君主专制空前加强,统治黑暗、吏

治腐败,社会矛盾尖锐;

④思想:程朱理学日益僵化,八股取士、文字

狱禁锢士人思想,西学东渐开阔人们视野。

材料:农业和私营手工业等诸领域都突破了原来自给自足和单纯满足官府消费的理念,要求私人资本的积累和地方权力的扩张,人们愈发重视被“天理”抑制的“私欲”。……到了明中期,程朱理学已成为人们求取功名的敲门砖,逐渐失去了以之寻求圣贤学问的精神。目睹学术流弊导致道德沦丧、引发社会动荡的王守仁主张以心学来更新理学。

——据汪高鑫《中国经史关系史》等整理

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

2、明清之际,提倡个性自由的思想出现,进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等

批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

李贽 黄宗羲 顾炎武 王夫之

作品 《焚书》《藏书》 《明夷待访录》 《天下郡国利病书》 《日知录》 《读通鉴论》

主张

批判

①反对以孔子的是

非为标准

②强调人的正当私

欲,主张个性自

由发展

①抨击君主专制

② 天下为主 君为客

③工商皆本

①经世致用

②天下兴亡,匹夫有责

①批判高度集权的政

治体制

②提出唯物论和辩证

法

存天理,灭人欲

君为臣纲

空谈

唯心主义

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

2、明清之际,提倡个性自由的思想出现,进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等

批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

进步性:

①一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求;

②对当时的封建专制有一定的冲击作用;

③对近代民主思想产生了一定的影响。

局限性:

①对儒家思想的批判继承,仍属于儒家思想范畴,未撼动程朱理学地位;

②有着时代和阶级局限性,未形成完整的理论体系,未推动社会转型。

李贽

黄宗羲

顾炎武

王夫之

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

3、康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,也禁锢了

中华文化的发展。

材料1:专取四子书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股,通谓之制义。

——清《明史》

材料2:(明末)造野史甚多,其间毁誉任意,传闻异辞,必有诋触本朝之语。正当及此一番查办,尽行销毁,杜遏邪言,以正人心而厚风俗。

——清《四库全书》

一、中华文化的发展历程

(七)近代——衰落到复兴

一、中华文化的发展历程

1、鸦片战争后,救亡图存成为近代中华文化的主流。

2、新文化运动,抨击封建思想,追求科学与民主。

3、五四运动后,马克思主义在中国得到广泛传播。马克思主义与中国实际相结合,

推动了中华文化的进步。由走西方的道路,到逐步探索走自己的道路。

阶级 史实 代表人物 思想 学习内容

地主阶级 开眼看世界 林则徐、魏源 “师夷长技以制夷” 器物

洋务运动 洋务派 中学为体西学为用 资产阶级 戊戌变法 维新派 君主立宪 制度

辛亥革命 革命派 民主共和 新文化运动前期 资产阶级激进民主主义者 民主科学 思想

无产阶级 新民主主义革命 毛泽东 毛泽东思想 一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

阶段 时期 中华文化的发展历程概况

缘起 远古时期 中华文明多元起源;华夏族率先成为核心,向四周辐射

奠基 先秦 百家争鸣

形成与 繁盛 秦汉 焚书坑儒;统一多民族国家的建立;罢黜百家,独尊儒术

魏晋到隋唐 中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象;

魏晋玄学、唐朝佛学繁荣,传统儒学被挑战,也促进了儒学的创新与发展。

宋元 程朱理学丰富了中华文化的理论思维;科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

传承与 转折 明中期 陆王心学,提出以“致良知”为核心的理论。

明清之际 提倡个性自由的思想出现。进步思想家批判理学,倡导经世致用。

康乾盛世 君主专制高度发展,文字狱愈烈,思想受钳制,禁锢了中华文化的发展。

冲击 与 复兴 鸦片战争 向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。

新文化运动 抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

五四运动 马义在中国得到广泛传播。与中国实际结合,推动中华文化的进步。

【思考】中华文化源远流长的原因是什么?

材料:中华文化的源远流长一方面是由于我国相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文化的冲击较少……同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的抗冲击能力。另一方面是由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化的交往中,可以汲取其优秀部分为己所用……

——余春华《浅论中华文化传承的特征》

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立

(4)教育:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性

(5)民族关系:民族交往、交流、交融

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵

(7)杰出人物:先进人士对中华文化的改造与弘扬

(8)地理:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀文化的内涵

1、伦理观和政治观:以人为本

(1)伦理观:

①人本含义:关注人与社会,关注现实生

活,主张积极入世。

(2)政治观:

①民本含义:是人本思想在政治伦理上的体

现;中国古代的明君、贤臣为维护和巩固

其统治而提出的一种统治观,表现为以民

为本,爱惜民力,体恤百姓。

②意义:后世儒学思想家依据“以人为本”,

从人和社会的关系入 手,建立起儒

家的一套规范社会关系的伦理秩序。

②意义:一定程度上转化为政治实践,成为中

华传统政治文化的重要特征,对推动

中国历史发展起到了积极作用。

人本思想(相对神本,实用主义)

周公“敬天保民”

孔子“仁者爱人”

未能事人,焉能事鬼

士可杀不可辱

民本思想(相对君本、官本)

尚书:民惟邦本,本固邦宁;天视自我民视,天听自我民听。

孟子:“仁政”“民贵君轻”

荀子:“君舟民水”

周公

孟子

二、中华优秀文化的内涵

2、自然观:天人合一,道法自然

(1)内涵:将天、地、人视为一个整体,认

为人类利用自然应该尊重自然规律,顺

应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

夏商时期:人们相信上天和鬼神,商朝人每遇事必祭天地、祖先。

春秋时期:老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。

战国时期:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

道生一、一生二、二生三、三生万物。

——《道德经》第四十一章

(2)意义:以朴素的唯物观解释自然,摒弃

了天命的绝对权威;有利于建立

人与自然和谐发展的关系。

3、家国观:提倡爱国,追求家国情怀

天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

——孟子

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——张载

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——范仲淹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥

天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武

意义:增强中华民族凝聚力,维护国家统一,

为国家的富强、民族复兴贡献力量。

二、中华优秀文化的内涵

4、价值观:崇德尚贤,天下为公

5、人生观:自强不息,厚德载物

意义:

①春秋战国时期在各国掀起了人才使用革故

鼎新的大变革。

②对历史上德才兼备、以德为先的用人制度

产生了深远影响。

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚

德载物。——《周易》

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。——屈原

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——孟子

人生在勤,不索何获?

——《后汉书·列传·张衡列传》

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

意义:不断挑战自我,追求更

大的进步,提高自身道

德水平,以国家人民的

利益为己任,体现中华

民族精神境界。

①西周统治者主张“明德”“敬德”

②孔子提出“为政以德”,主张以德治国,要

求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而内自

省也”。

③墨子主张“贤者举而上之,富而贵之,以为

官长”。

④孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”。

⑤《礼记》:“大道之行也,天下为公,选贤

与能,讲信修睦”。

二、中华优秀文化的内涵

6、处世观:和而不同

西周末年的太史伯:“和实生物,同则不继”,认为“和”,才能产生新事物。

孔子、孟子:视“和”为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

意义:“和”的思想作为

人们认识与处理事情

的方法,对中华文化

的发展起到了积极作

用。

思考:中国在此次抗疫伟大斗争中,体现了哪些中华优秀传统文化以及价值。

材料1:“生命重于泰山,防控就是责任,疫情就是命令。”“不计报酬,无论生死。”“与时间赛跑,同病毒竞速。

材料2:早发现、早报告、早隔离、早治疗,着力提高收治率和治愈率,降低感染率和病亡率。”到应收尽收、应治尽治。

材料3:新冠病毒没有国界,疫情不分种族,人类是休戚与共的命运共同体,唯有团结协作,携手应对,国际社会才能战胜疫情。中国秉持人类命运共同体理念,积极开展抗疫国际合作,坚决维护中国人民生命安全和身体健康,坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康。

家国情怀,责任担当

以民为本,生命至上

和谐大同,命运共同

二、中华优秀文化的内涵

内涵 依据 意义

以人

为本

人本思想

民本思想

天人合一、

顺应自然

提倡爱国、

家国情怀

崇德尚贤,

天下为公

自强不息、

厚德载物

和而不同

周公“敬天保民”;孔子“仁者爱人”

孔子“苛政猛于虎也”;孟子“仁政”

老子“人法地、地法天,天法道、道法自然”

孟子“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”

屈原:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”

西周末年太史伯:“和实生物,同则不继”

规范社会关系的伦理秩序

对推动中国历史发展起积极作用

尊重自然规律,顺应自然,和谐发展的关系

国家共同体的认同,自觉承担共同体的责任

德才兼备、以德为先的用人制度

体现中华民族精神境界

认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用

概括中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1、中华优秀传统文化的特点:

材料1:中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

本土性

凝聚性

材料2:中国作为一个拥有悠久历史的国家,自古以来就以其丰富多样的文化而闻名于世。中华文化的独特之处在于它不仅包含了众多地方特色的文化传统,还融合了不同民族的文化元素,形成了一种多元共融的文化景观。

多样性

材料3:两汉之际,来自古印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

包容性

材料4:中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

连续性

三、中华优秀传统文化的特点和价值

2、中华优秀传统文化的价值:

(1)思想价值:

①是中华民族发展的内在思想源泉和

精神动力。

②它的道德伦理和价值标准,潜移默

化地影响着中国人的思维方式和行

为方式。

材料1:赵志裕、杨中芳等学者2000年在香港曾发表过一个关于中庸思维的研究成果。通过研究,他们得出三个因素来研究中国人的思维方式:从目标上,中国人希望达到和谐;从认知和过程来看,中国人看问题从整体去把握;从行为表现上看,中国人处理问题采取折中方法。

——侯玉波《中国人的思维方式》

(2)政治价值:维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

(3)当代价值:

A为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴;

B为社会主义市场经济发展提供价值导向;

C为彰显文化自信提供精神支撑;

D为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉;

E为解决人类问题贡献中国智慧。

态度:要用扬弃的哲学观点,“取其精华,剔除糟粕”,不能因传统文化中又有优劣,就全盘

肯定或全盘否定。

精华:以人为本、天人合一、家国情怀、天下为公、自强不息、和而不同等等。

糟粕:维护尊卑等级的纲常礼教;压抑人性的存天理,灭人欲;摧残妇女的“三从四德”;

扼杀创造性的“八股取士”;宣传迷信,培养愚忠愚孝的奴才意识等等。

材料:传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行取舍。

思考:中华传统文化的精华与糟粕是什么?谈谈对中华传统文化的态度

三、中华优秀传统文化的特点和价值

本课小结

1.(2024·杭州一模)杭州亚运会吉祥物之一的“琮琮”一经问世,便引起了广泛关注。尤其是其头部造型别致的装饰纹样——“饕餮纹”,乃是取自良渚古城遗址出土的标志性器物玉琮上的图案。该设计( )

A.实证了中华五千年的文明史

B.体现了旧石器时代文明成就

C.彰显了中华文明的源远流长

D.说明了中华文明的多元一体

C

[解析] 据材料“乃是取自良渚古城遗址出土的标志性器物玉琮上的图案”,并结合所学知识可知,亚运会的吉祥物之一的“琮琮”,是对我国石器时代文明成就的借鉴,彰显了中华文明的源远流长,C项正确;仅凭材料信息无法实证中华五千年的文明史,排除A项;良渚古城遗址属于新石器时代的文明成就,排除B项;材料仅涉及良渚遗址,并未对中华文明起源的特点进行探讨,排除D项。

2.(2024·信阳)周代,天子设采诗之官,定期到各地采集诗歌。“采诗,采取怨刺之诗也”。我国最早的诗歌总集《诗经》,其《国风》之大部、《小雅》之小部,皆采自民间。此举( )

A.彰显了中央政府对民情的重视

B.实现了王室对地方的直接控制

C.创造了一种全新诗歌创作模式

D.保证了贵族对文学创作的垄断

A

[解析] 根据材料“周代,天子设采诗之官,定期到各地采集诗歌”“采诗,采取怨刺之诗也”可知,周代天子注重收集各地反映社会现实的诗歌,有利于政府掌握各地民情,此举彰显了中央政府对民情的重视,A项正确;西周时期实行分封制,周王室并未实现对地方的直接控制,排除B项;材料仅涉及周代的采诗现象,未涉及诗歌创作模式的创新和贵族对文学创作的垄断,排除C、D两项。

3.自汉以降,习仪与纠仪逐渐制度化,需要演习与纠察的典礼种类不断增多。至明代,郊庙、元会、冬至、万寿圣节、册封、皇室冠礼、经筵等典礼皆须习仪;举行这些典礼以及常朝、朔望朝等无不纠仪,习仪与纠仪成为明代朝仪和典礼不可分割的一部分。这表明,明代的习仪与纠仪( )

A.重视践行儒学的价值追求

B.稳定了社会等级秩序

C.改变了封建文化发展方向

D.固化了官员思想认知

A

[解析] 习仪是正式典礼前的练习与预演,纠仪即纠举习仪或朝会、典礼中的失仪行为。根据材料“习仪与纠仪逐渐制度化,……成为……朝仪和典礼不可分割的一部分”,结合所学知识可知,习仪与纠仪有利于保障朝仪的敬谨、有序,维护君君臣臣的儒家礼法,说明明代的习仪与纠仪重视践行儒学的价值追求,A项正确;习仪与纠仪主要是规范朝廷礼仪和君臣关系,对于一般的社会礼仪和社会秩序直接影响不大,排除B项;明代文化仍然以儒家思想为正统,文化发展方向没有重大改变,排除C项;习仪与纠仪主要作用是规范朝仪,并非控制官员思想的措施,排除D项。

狭义:仅指精神领域的活动,包括人们的精神生活、精神现象以及精神过程,故称精神文化,即哲学、伦理、道德、宗教、美学、音乐,诗歌、文学、绘画等意识领域。

广义:人类创造的一切物质产品和精神产品的总和。通常情况下分为:精神文化、制度文化和物质文化。

选择性必修三:文化交流与传播

经济基础决定上层建筑。社会存在决定社会意识。

认识:一定时期的文化现象是在该时期政治经济的集中反映;文化指导了人们的政治经济活动,促进了社会的发展。

选择性必修三

文化交流与传播

源远流长的中华文化

丰富多样的世界文化

人口迁徙、文化交融与认同

商路、贸易与文化交流

战争与文化交锋

文化的传承与保护

选择性必修三从文化史的视角,深化对纲要内容的认识。一共包括6个专题:

第一单元 源远流长的中华文化

在五千年的历史长河中,勤劳智慧的中华民族创造了博大精深的中华文化。中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。

壹

第1课

中华优秀传统文化的内涵与特点

课标要求:

1、了解中华优秀传统文化的内涵;

2、从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀

传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

本课线索

一、中华文化的发展历程

四川广汉·三星堆

◎中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

1、中华文明是人类最古老的文明之一。

2、中华文明多元起源,黄河流域、长

江流域、珠江流域、辽河流域,北

方草原、四川盆地、青藏高原、天

山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

3、中原华夏族率先成为核心,并

向四周辐射,推动着多元一体

中华文化的形成。

多元起源

中原核心

多元一体

华夏民族

(一)远古时期——起源

一、中华文化的发展历程

1、早期国家时期(夏商周):藏礼于器

2、春秋战国:(1)华夏认同

(二)先秦时期——奠基

大约从夏朝开始,中国进入青铜时代。在青铜时代,国家建立,农业和手工业发展,汉字发展成熟。商朝的青铜铸造工艺水平相当高。西周时期,青铜礼器反映出中国古代社会礼制的发展与完善。

◎四羊方尊

◎后母戊鼎

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

2、春秋战国:(2)百家争鸣

(二)先秦时期——奠基

背景:春秋战国时期,社会出现大变革

概况:

①春秋时期,孔子对西周礼乐文明进行

阐述,儒家文化的思想核心形成。

②战国时期,出现“百家争鸣”局面,

成为后世思想文化发展的源头。

百家争鸣的背景:

①经济:铁犁牛耕推动生产力发展,井田

制瓦解,封建经济形成与发展;

②政治:周王室衰微,分封制、宗法制崩

溃,诸侯争霸、兼并战争,各国

变法,重视网罗人才;

③阶级:新兴地主阶级兴起,“士”阶层

的活跃和受重用;

④文化:私学兴起,“学在官府”到“学

在民间”。

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

百家争鸣代表人物及主张

学派 代表人物

思想主张

儒家 孔子 ①政治思想:“仁”和“礼”,为政以德、以礼治国、改良政治;

②天命观:敬鬼神而远之; ③教育思想:首创私学、有教无类、因材施教、整理六经

孟子 ①政治思想:仁政、“民贵君轻”; ②人性论:人性本善; ③义利观:重义轻利

荀子 ①天人观:“天行有常”“制天命而用之”; ②人性论:人性本恶;

③政治思想:礼法并用、君舟民水

道教 老子 ①哲学思想:道是世界本源、顺其自然、天人合一、朴素的辩证法;

②政治思想:无为而治

庄子 ①哲学思想:齐物; ②人生态度:逍遥; ③天人观:天与人“不相胜”天道无为

法家 韩非子 ①以法治国、君主专制中央集权; ②变法革新。

墨家 墨子 ①兼爱;②非攻;③尚力;④节用、节葬;⑤尚贤

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相盛”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

一、中华文化的发展历程

百家争鸣的意义

儒家:以仁释礼,以德治民

墨家:

简化礼仪

兼爱非攻

法家:

变法革新

弃礼从法

道家:礼是束缚、无为而治

相同点:主张重建秩序

①“百家争鸣”是中国历史上第一次思想

解放运动,促进了思想文化的繁荣;

②奠定了中国思想文化发展的基础,成为

中国传统文化的源头;

③为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思

想基础。

政治理想和道德准则

哲学基础

变革精神

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

一、中华文化的发展历程

1、秦朝—推崇法家

(三)秦汉时期——形成

背景:建立起统一多民族国家

概况:①以法为教,以吏为师;

②焚书坑儒。

背景:

①汉武帝加强君主专制中央集权和巩固大

一统的现实需要;

②董仲舒对传统儒学的改造;

③汉武帝采纳董仲舒的主张,并规定儒家经

典为教科书。

材料:今诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首……臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。……所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。 ”

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

2、汉朝—尊崇儒术

材料:汉代董仲舒以儒家思想为基础,将诸子百家中道家(黄老之学)、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。

一、中华文化的发展历程

内容 目的

“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”

“君权神授”“天人合一”“天人感应”

“三纲五常”的道德标准

遵循天道,实行仁政“限田,薄敛,省役”

一、中华文化的发展历程

董仲舒新儒学的内容

(三)秦汉时期——形成

加强中央集权

加强君权和限制君权

巩固统治秩序,规范限制民众

限制土地兼并,缓和阶级矛盾

特点:①外儒内法,济之以道,兼采各家;②儒学独尊,思想专制;③改民本为君本;

④宣扬“天人感应”(核心),儒学逐渐神学化、宗教化。

影响:积极:①有利于巩固大一统的局面;

②确立了儒学的正统地位,使儒学成为两千多年来中华传统文化的主流。

消极:扼制了学术思想的自由发展。

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

(四)魏晋至隋唐时期——发展

1、背景:随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。

2、表现:①魏晋玄学盛行;

②唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展;

③隋唐时期,中华传统文化呈现出儒佛道交汇融通的景象,辉煌灿烂。

魏晋玄学:魏晋时期出现的一种崇尚老庄哲学的思潮。这一哲学流派以“玄”为核心概念,研究幽深玄远问题的学说。思想上主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;政治上主张“无为”;社会风气上,崇尚“清谈”。特点是儒道结合。

材料:魏晋南北朝时期,是中国儒学发展史上比较艰难的一个时期。《洛阳伽蓝记》记载,洛阳处处有寺,……也有“南朝四百八十寺”的诗句为证。东晋时,道教的一支——天师道盛行于滨海地区,高门如王羲之的家族,都世奉天师道。

——许倬云《万古长河:中国历史文化的转折与开展》

《虎溪三笑图》

一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、理学形成

2、科技、史学、文学、艺术高度繁荣

一、中华文化的发展历程

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

理在身外

理存心中

特点:理学使儒家思想呈现哲学化、思辨化、世俗化、体系化。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

理学形成的背景

一、中华文化的发展历程

材料1:儒学本身在思辨性和理论性方面存在着严重不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则,缺少世界本源和终极目标的理论论述。

材料2:社会的动荡不安造成人们对宗教信仰的渴求,道教、佛教相继兴盛发展。道教中修炼养生、佛教中因果轮回等观念流传开来,人们烧炼丹药,追求长生,或者写经造佛,修建寺观,以求冥福。如唐代诗人杜牧所描述,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。

——曹大为 赵世瑜《文化发展历程》

材料3:北宋的士大夫批评唐代政治,指出其根本弊病是不重儒家的纲常伦理,致使女后专权,权臣跋扈,最终导致唐末藩镇割据的局面。要实现长治久安,必须以唐为鉴,复兴儒学。

——柳诒徵《中国文化史》

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

理学形成的背景

一、中华文化的发展历程

材料4:唐代出现了儒、道、佛“三教”并立的局面,同时一些思想家或明或隐地吸取佛学思辨哲学的若干方面。宋明理学在三教融合、渗透的基础上孕育、发展起来。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其作用》

背景:

①儒学自身僵化,存在缺陷;

②魏晋以来,佛道盛行,儒学思想主流地位遭受冲击;

③社会动荡,社会伦理道德秩序混乱;

④出现“三教合一”的趋势;

⑤儒学复兴运动的兴起;

⑥唐宋以来重建封建伦理纲常,强化专制主义中央集权的需要;

⑦北宋重文轻武,文化政策相对宽松,为理学形成提供宽松政治环境;

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

理学的影响

一、中华文化的发展历程

①程朱理学适应了封建统治的需要;

②重视气节、道德,强调人的社会责任和历史使命;对塑造中华民族性格起了积极作用;③促进文化教育的发展。

①强调三纲五常和等级名分,压抑、扼杀人性;

②为封建等级秩序作辩护,南宋以后成为长期占统治地位的官方

哲学,束缚人们的思想。

材料1:三纲:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲

材料2:理学的理欲之辩,本意是想规谏统治者。但事实是统治者顺手接过来……理欲之辨由道德修养的圣贤功夫转化成了政治奴役性的残杀工具。

——张立夫《宋明理学研究》

消极:

积极:

安徽歙(shè)县贞节牌坊

饿死事小,失节事大

——朱熹

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

一、中华文化的发展历程

思考:在中华文化发展历程中,儒家兼容别派学说的几次大发展分别是?

第一次:是战国时期的荀子,将儒家和法家相结合,提出礼法并施、以礼教为主的主张。

第二次:是西汉的董仲舒,将儒家思想与道、法、阴阳等各家学说相糅合,提出了新儒学。

第三次:宋明时期的朱熹和王守仁等人,将儒家思想与佛道思想相融合,提出并发展了程朱理学和陆王心学。

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

1、明中期以后,陆王心学得到广泛传播。

内容:①宇宙观:“心”是宇宙的本原;②人生观:提倡“知行合一”;③方法论:提倡

“致良知”。

项目 程朱理学 (二程、朱熹) 陆王心学

(南宋:陆九渊 明朝:王守仁)

不同点 世界本原

方法论

道德观

相同点 实质 影响 理是万物本原(客观唯心)

心是万物本原(主观唯心)

“格物致知”

反省内心、“致良知”

存天理,灭人欲

主张应以“内心”的自修、自省达到良知

以儒家的纲常伦纪来约束社会,遏制人的自然欲求,维护专制统治

丰富了中华文化的理论思维,但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

2、明清之际,提倡个性自由的思想出现,进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等

批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

背景:

①经济:商品经济发展,资本主义萌芽出现;

②阶层:市民工商阶层力量增强,要求个性

解放

③政治:君主专制空前加强,统治黑暗、吏

治腐败,社会矛盾尖锐;

④思想:程朱理学日益僵化,八股取士、文字

狱禁锢士人思想,西学东渐开阔人们视野。

材料:农业和私营手工业等诸领域都突破了原来自给自足和单纯满足官府消费的理念,要求私人资本的积累和地方权力的扩张,人们愈发重视被“天理”抑制的“私欲”。……到了明中期,程朱理学已成为人们求取功名的敲门砖,逐渐失去了以之寻求圣贤学问的精神。目睹学术流弊导致道德沦丧、引发社会动荡的王守仁主张以心学来更新理学。

——据汪高鑫《中国经史关系史》等整理

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

2、明清之际,提倡个性自由的思想出现,进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等

批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

李贽 黄宗羲 顾炎武 王夫之

作品 《焚书》《藏书》 《明夷待访录》 《天下郡国利病书》 《日知录》 《读通鉴论》

主张

批判

①反对以孔子的是

非为标准

②强调人的正当私

欲,主张个性自

由发展

①抨击君主专制

② 天下为主 君为客

③工商皆本

①经世致用

②天下兴亡,匹夫有责

①批判高度集权的政

治体制

②提出唯物论和辩证

法

存天理,灭人欲

君为臣纲

空谈

唯心主义

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

2、明清之际,提倡个性自由的思想出现,进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等

批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

进步性:

①一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求;

②对当时的封建专制有一定的冲击作用;

③对近代民主思想产生了一定的影响。

局限性:

①对儒家思想的批判继承,仍属于儒家思想范畴,未撼动程朱理学地位;

②有着时代和阶级局限性,未形成完整的理论体系,未推动社会转型。

李贽

黄宗羲

顾炎武

王夫之

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——转折

一、中华文化的发展历程

3、康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,也禁锢了

中华文化的发展。

材料1:专取四子书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股,通谓之制义。

——清《明史》

材料2:(明末)造野史甚多,其间毁誉任意,传闻异辞,必有诋触本朝之语。正当及此一番查办,尽行销毁,杜遏邪言,以正人心而厚风俗。

——清《四库全书》

一、中华文化的发展历程

(七)近代——衰落到复兴

一、中华文化的发展历程

1、鸦片战争后,救亡图存成为近代中华文化的主流。

2、新文化运动,抨击封建思想,追求科学与民主。

3、五四运动后,马克思主义在中国得到广泛传播。马克思主义与中国实际相结合,

推动了中华文化的进步。由走西方的道路,到逐步探索走自己的道路。

阶级 史实 代表人物 思想 学习内容

地主阶级 开眼看世界 林则徐、魏源 “师夷长技以制夷” 器物

洋务运动 洋务派 中学为体西学为用 资产阶级 戊戌变法 维新派 君主立宪 制度

辛亥革命 革命派 民主共和 新文化运动前期 资产阶级激进民主主义者 民主科学 思想

无产阶级 新民主主义革命 毛泽东 毛泽东思想 一、中华文化的发展历程

一、中华文化的发展历程

阶段 时期 中华文化的发展历程概况

缘起 远古时期 中华文明多元起源;华夏族率先成为核心,向四周辐射

奠基 先秦 百家争鸣

形成与 繁盛 秦汉 焚书坑儒;统一多民族国家的建立;罢黜百家,独尊儒术

魏晋到隋唐 中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象;

魏晋玄学、唐朝佛学繁荣,传统儒学被挑战,也促进了儒学的创新与发展。

宋元 程朱理学丰富了中华文化的理论思维;科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

传承与 转折 明中期 陆王心学,提出以“致良知”为核心的理论。

明清之际 提倡个性自由的思想出现。进步思想家批判理学,倡导经世致用。

康乾盛世 君主专制高度发展,文字狱愈烈,思想受钳制,禁锢了中华文化的发展。

冲击 与 复兴 鸦片战争 向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。

新文化运动 抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

五四运动 马义在中国得到广泛传播。与中国实际结合,推动中华文化的进步。

【思考】中华文化源远流长的原因是什么?

材料:中华文化的源远流长一方面是由于我国相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文化的冲击较少……同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的抗冲击能力。另一方面是由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化的交往中,可以汲取其优秀部分为己所用……

——余春华《浅论中华文化传承的特征》

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立

(4)教育:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性

(5)民族关系:民族交往、交流、交融

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵

(7)杰出人物:先进人士对中华文化的改造与弘扬

(8)地理:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀文化的内涵

1、伦理观和政治观:以人为本

(1)伦理观:

①人本含义:关注人与社会,关注现实生

活,主张积极入世。

(2)政治观:

①民本含义:是人本思想在政治伦理上的体

现;中国古代的明君、贤臣为维护和巩固

其统治而提出的一种统治观,表现为以民

为本,爱惜民力,体恤百姓。

②意义:后世儒学思想家依据“以人为本”,

从人和社会的关系入 手,建立起儒

家的一套规范社会关系的伦理秩序。

②意义:一定程度上转化为政治实践,成为中

华传统政治文化的重要特征,对推动

中国历史发展起到了积极作用。

人本思想(相对神本,实用主义)

周公“敬天保民”

孔子“仁者爱人”

未能事人,焉能事鬼

士可杀不可辱

民本思想(相对君本、官本)

尚书:民惟邦本,本固邦宁;天视自我民视,天听自我民听。

孟子:“仁政”“民贵君轻”

荀子:“君舟民水”

周公

孟子

二、中华优秀文化的内涵

2、自然观:天人合一,道法自然

(1)内涵:将天、地、人视为一个整体,认

为人类利用自然应该尊重自然规律,顺

应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

夏商时期:人们相信上天和鬼神,商朝人每遇事必祭天地、祖先。

春秋时期:老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。

战国时期:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

道生一、一生二、二生三、三生万物。

——《道德经》第四十一章

(2)意义:以朴素的唯物观解释自然,摒弃

了天命的绝对权威;有利于建立

人与自然和谐发展的关系。

3、家国观:提倡爱国,追求家国情怀

天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

——孟子

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——张载

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——范仲淹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥

天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武

意义:增强中华民族凝聚力,维护国家统一,

为国家的富强、民族复兴贡献力量。

二、中华优秀文化的内涵

4、价值观:崇德尚贤,天下为公

5、人生观:自强不息,厚德载物

意义:

①春秋战国时期在各国掀起了人才使用革故

鼎新的大变革。

②对历史上德才兼备、以德为先的用人制度

产生了深远影响。

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚

德载物。——《周易》

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。——屈原

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——孟子

人生在勤,不索何获?

——《后汉书·列传·张衡列传》

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

意义:不断挑战自我,追求更

大的进步,提高自身道

德水平,以国家人民的

利益为己任,体现中华

民族精神境界。

①西周统治者主张“明德”“敬德”

②孔子提出“为政以德”,主张以德治国,要

求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而内自

省也”。

③墨子主张“贤者举而上之,富而贵之,以为

官长”。

④孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”。

⑤《礼记》:“大道之行也,天下为公,选贤

与能,讲信修睦”。

二、中华优秀文化的内涵

6、处世观:和而不同

西周末年的太史伯:“和实生物,同则不继”,认为“和”,才能产生新事物。

孔子、孟子:视“和”为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

意义:“和”的思想作为

人们认识与处理事情

的方法,对中华文化

的发展起到了积极作

用。

思考:中国在此次抗疫伟大斗争中,体现了哪些中华优秀传统文化以及价值。

材料1:“生命重于泰山,防控就是责任,疫情就是命令。”“不计报酬,无论生死。”“与时间赛跑,同病毒竞速。

材料2:早发现、早报告、早隔离、早治疗,着力提高收治率和治愈率,降低感染率和病亡率。”到应收尽收、应治尽治。

材料3:新冠病毒没有国界,疫情不分种族,人类是休戚与共的命运共同体,唯有团结协作,携手应对,国际社会才能战胜疫情。中国秉持人类命运共同体理念,积极开展抗疫国际合作,坚决维护中国人民生命安全和身体健康,坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康。

家国情怀,责任担当

以民为本,生命至上

和谐大同,命运共同

二、中华优秀文化的内涵

内涵 依据 意义

以人

为本

人本思想

民本思想

天人合一、

顺应自然

提倡爱国、

家国情怀

崇德尚贤,

天下为公

自强不息、

厚德载物

和而不同

周公“敬天保民”;孔子“仁者爱人”

孔子“苛政猛于虎也”;孟子“仁政”

老子“人法地、地法天,天法道、道法自然”

孟子“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”

屈原:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”

西周末年太史伯:“和实生物,同则不继”

规范社会关系的伦理秩序

对推动中国历史发展起积极作用

尊重自然规律,顺应自然,和谐发展的关系

国家共同体的认同,自觉承担共同体的责任

德才兼备、以德为先的用人制度

体现中华民族精神境界

认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用

概括中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1、中华优秀传统文化的特点:

材料1:中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

本土性

凝聚性

材料2:中国作为一个拥有悠久历史的国家,自古以来就以其丰富多样的文化而闻名于世。中华文化的独特之处在于它不仅包含了众多地方特色的文化传统,还融合了不同民族的文化元素,形成了一种多元共融的文化景观。

多样性

材料3:两汉之际,来自古印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

包容性

材料4:中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

连续性

三、中华优秀传统文化的特点和价值

2、中华优秀传统文化的价值:

(1)思想价值:

①是中华民族发展的内在思想源泉和

精神动力。

②它的道德伦理和价值标准,潜移默

化地影响着中国人的思维方式和行

为方式。

材料1:赵志裕、杨中芳等学者2000年在香港曾发表过一个关于中庸思维的研究成果。通过研究,他们得出三个因素来研究中国人的思维方式:从目标上,中国人希望达到和谐;从认知和过程来看,中国人看问题从整体去把握;从行为表现上看,中国人处理问题采取折中方法。

——侯玉波《中国人的思维方式》

(2)政治价值:维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

(3)当代价值:

A为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴;

B为社会主义市场经济发展提供价值导向;

C为彰显文化自信提供精神支撑;

D为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉;

E为解决人类问题贡献中国智慧。

态度:要用扬弃的哲学观点,“取其精华,剔除糟粕”,不能因传统文化中又有优劣,就全盘

肯定或全盘否定。

精华:以人为本、天人合一、家国情怀、天下为公、自强不息、和而不同等等。

糟粕:维护尊卑等级的纲常礼教;压抑人性的存天理,灭人欲;摧残妇女的“三从四德”;

扼杀创造性的“八股取士”;宣传迷信,培养愚忠愚孝的奴才意识等等。

材料:传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行取舍。

思考:中华传统文化的精华与糟粕是什么?谈谈对中华传统文化的态度

三、中华优秀传统文化的特点和价值

本课小结

1.(2024·杭州一模)杭州亚运会吉祥物之一的“琮琮”一经问世,便引起了广泛关注。尤其是其头部造型别致的装饰纹样——“饕餮纹”,乃是取自良渚古城遗址出土的标志性器物玉琮上的图案。该设计( )

A.实证了中华五千年的文明史

B.体现了旧石器时代文明成就

C.彰显了中华文明的源远流长

D.说明了中华文明的多元一体

C

[解析] 据材料“乃是取自良渚古城遗址出土的标志性器物玉琮上的图案”,并结合所学知识可知,亚运会的吉祥物之一的“琮琮”,是对我国石器时代文明成就的借鉴,彰显了中华文明的源远流长,C项正确;仅凭材料信息无法实证中华五千年的文明史,排除A项;良渚古城遗址属于新石器时代的文明成就,排除B项;材料仅涉及良渚遗址,并未对中华文明起源的特点进行探讨,排除D项。

2.(2024·信阳)周代,天子设采诗之官,定期到各地采集诗歌。“采诗,采取怨刺之诗也”。我国最早的诗歌总集《诗经》,其《国风》之大部、《小雅》之小部,皆采自民间。此举( )

A.彰显了中央政府对民情的重视

B.实现了王室对地方的直接控制

C.创造了一种全新诗歌创作模式

D.保证了贵族对文学创作的垄断

A

[解析] 根据材料“周代,天子设采诗之官,定期到各地采集诗歌”“采诗,采取怨刺之诗也”可知,周代天子注重收集各地反映社会现实的诗歌,有利于政府掌握各地民情,此举彰显了中央政府对民情的重视,A项正确;西周时期实行分封制,周王室并未实现对地方的直接控制,排除B项;材料仅涉及周代的采诗现象,未涉及诗歌创作模式的创新和贵族对文学创作的垄断,排除C、D两项。

3.自汉以降,习仪与纠仪逐渐制度化,需要演习与纠察的典礼种类不断增多。至明代,郊庙、元会、冬至、万寿圣节、册封、皇室冠礼、经筵等典礼皆须习仪;举行这些典礼以及常朝、朔望朝等无不纠仪,习仪与纠仪成为明代朝仪和典礼不可分割的一部分。这表明,明代的习仪与纠仪( )

A.重视践行儒学的价值追求

B.稳定了社会等级秩序

C.改变了封建文化发展方向

D.固化了官员思想认知

A

[解析] 习仪是正式典礼前的练习与预演,纠仪即纠举习仪或朝会、典礼中的失仪行为。根据材料“习仪与纠仪逐渐制度化,……成为……朝仪和典礼不可分割的一部分”,结合所学知识可知,习仪与纠仪有利于保障朝仪的敬谨、有序,维护君君臣臣的儒家礼法,说明明代的习仪与纠仪重视践行儒学的价值追求,A项正确;习仪与纠仪主要是规范朝廷礼仪和君臣关系,对于一般的社会礼仪和社会秩序直接影响不大,排除B项;明代文化仍然以儒家思想为正统,文化发展方向没有重大改变,排除C项;习仪与纠仪主要作用是规范朝仪,并非控制官员思想的措施,排除D项。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享