7.2《归园田居(其一)》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.2《归园田居(其一)》课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-17 17:45:53 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

归园田居

陶渊明

壹

知 人 论 世

陶渊明(约365 — 427), 一名潜, 字元 亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,

东晋诗人、文学家。因宅边有五棵柳树,故自称"五柳先生”,私谥“靖 节”。他出身于没落的仕宦家庭,家境贫寒。青少年时,有“大济苍生”的

抱负,曾做过几年小官。中年时与官场决裂,直到贫病交迫去世。其创作包 括诗与文两部分,以诗歌成就最高。他是第一个大量写作田园诗的诗人,被 后世称为“田园诗人之祖”“古今隐逸诗人之宗”。

主要作品有诗歌《饮酒》《归园田居》《桃花源诗》等,另外还有 文《桃花源记》《五柳先生传》等。

知人论世

【典故:不为五斗米折腰向乡里小儿】

陶渊明(365 — 427),字元 亮,一说名潜,字渊

明,东 晋浔阳(今九江)人。曾祖曾官至大司马,到他 时已家境没落。陶少年代大有"大济苍生"之壮志。陶 渊明到29岁时才出仕,做江州祭酒,不久就回家了。后 又时隐时仕。至义熙元年(405)时,为彭泽县令,在

官八十余日,逢郡里督邮来县,属吏告诉他应束带接见

,他叹道:"我不能为五斗米折腰向乡里小儿。"

知 人 论 世

知 人 论 世

【典故:不为五斗米折腰向乡里小儿】

即日,他便解 职而归,从此,他结束了仕隐不定的 生活,坚决走了归田的道路。 过上隐居田园的生活并 写下了许多优美的田园诗歌。死后,友人私谥"靖节"

,世称“靖节先生”。

平淡、清高,有气节

本诗创作背景

“归园田居”意思是回到田园中生活,诗歌描写了诗人由官

场回归田园以后闲适恬淡的生活及乐趣。 "其 — ",课文选的

是第 一 首。

题目介绍

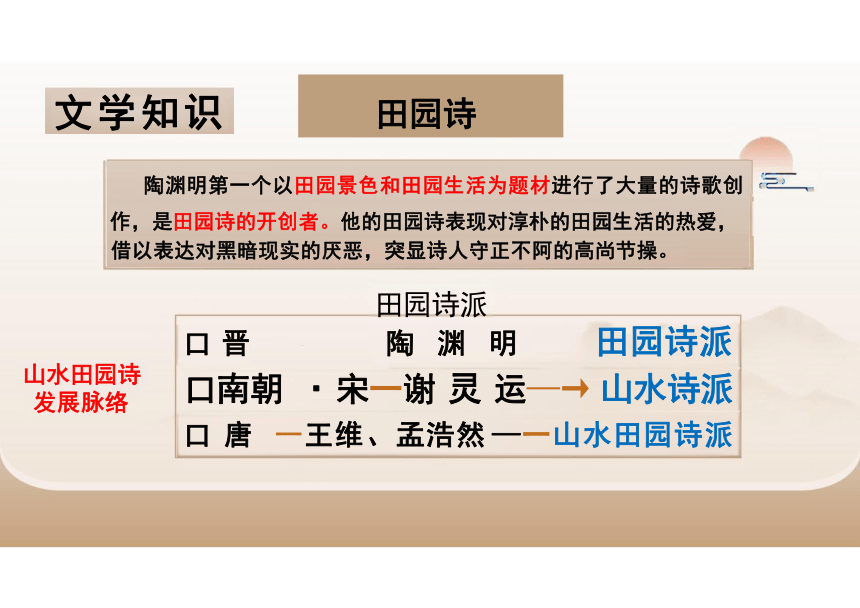

作,是田园诗的开创者。他的田园诗表现对淳朴的田园生活的热爱, 借以表达对黑暗现实的厌恶,突显诗人守正不阿的高尚节操。

口 晋 陶 渊 明 田园诗派

口南朝 · 宋一谢 灵 运—→ 山水诗派 口 唐 一王维、孟浩然 —一山水田园诗派

—

陶渊明第一个以田园景色和田园生活为题材进行了大量的诗歌创

文学知识

山水田园诗 发展脉络

田园诗

田园诗派

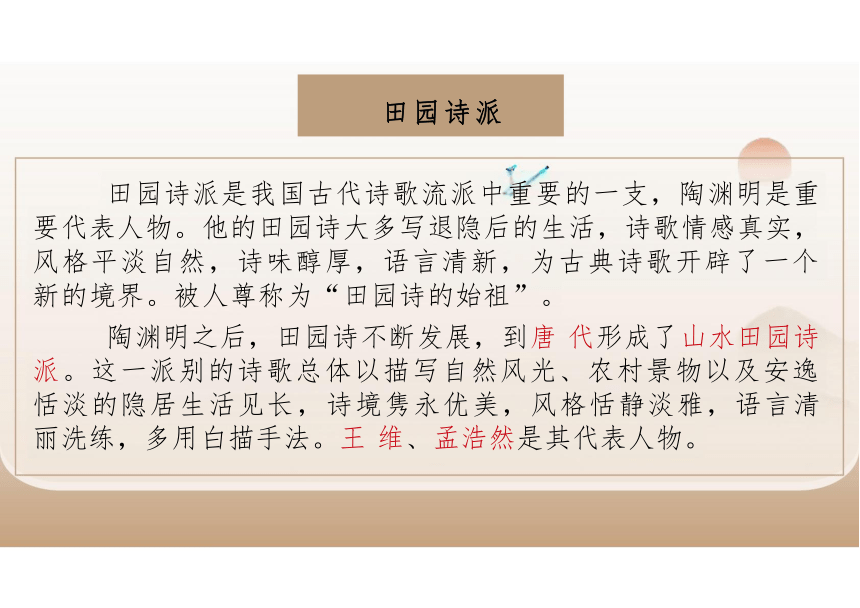

田园诗派是我国古代诗歌流派中重要的一支,陶渊明是重 要代表人物。他的田园诗大多写退隐后的生活,诗歌情感真实, 风格平淡自然,诗味醇厚,语言清新,为古典诗歌开辟了一个 新的境界。被人尊称为“田园诗的始祖”。

陶渊明之后,田园诗不断发展,到唐 代形成了山水田园诗 派。这一派别的诗歌总体以描写自然风光、农村景物以及安逸 恬淡的隐居生活见长,诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清 丽洗练,多用白描手法。王 维、孟浩然是其代表人物。

田园诗派

贰

文本解析

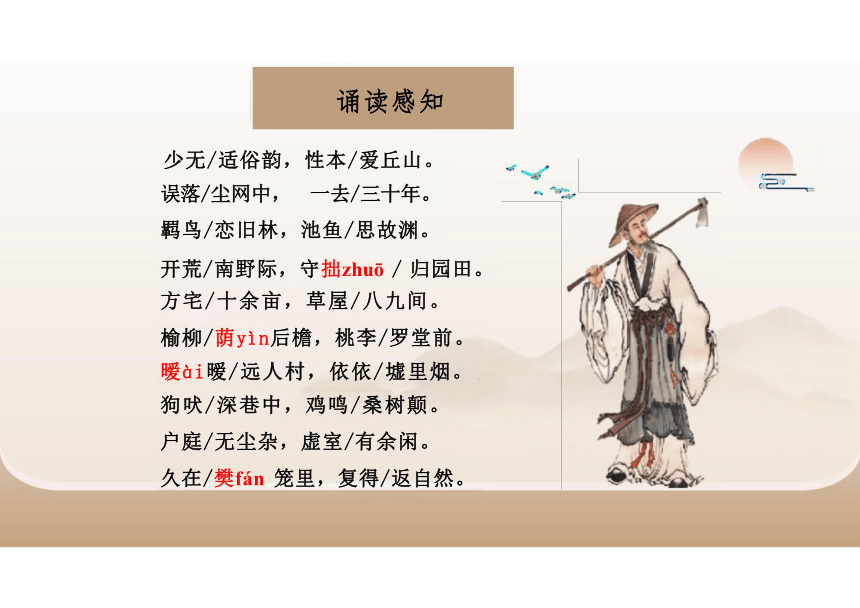

少无/适俗韵,性本/爱丘山。

误落/尘网中, 一去/三十年。 羁鸟/恋旧林,池鱼/思故渊。

开荒/南野际,守拙zhuō / 归园田。 方宅/十余亩,草屋/八九间。

榆柳/荫yìn后檐,桃李/罗堂前。 暧ài暧/远人村,依依/墟里烟。 狗吠/深巷中,鸡鸣/桑树颠。

户庭/无尘杂,虚室/有余闲。

久在/樊fán 笼里,复得/返自然。

诵读感知

从何而归

为何而归

归向何处

归去如何

诗意朗读,寻找诗眼

归 园 田 居

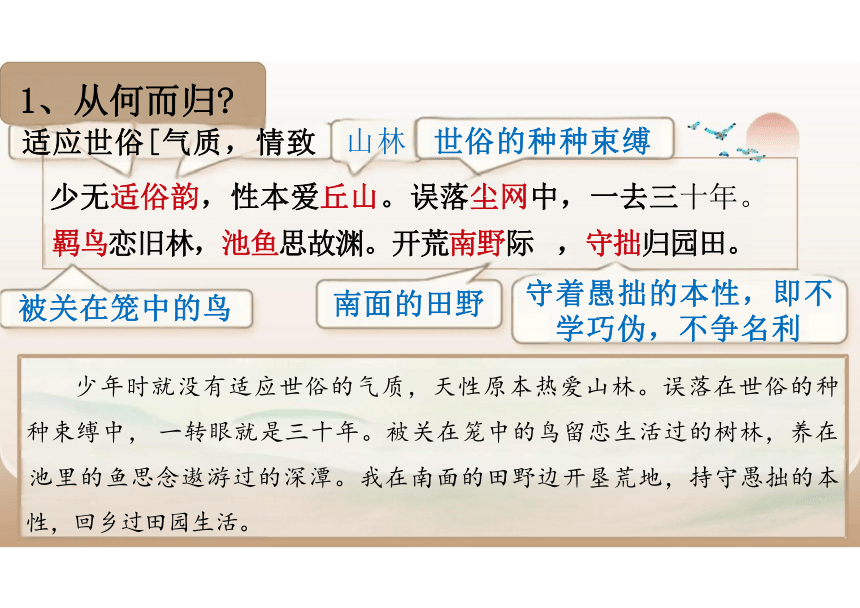

1、从何而归

适应世俗[气质,情致 山林 世俗的种种束缚

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际 ,守拙归园田。

少年时就没有适应世俗的气质,天性原本热爱山林。误落在世俗的种

种束缚中, 一转眼就是三十年。被关在笼中的鸟留恋生活过的树林,养在

池里的鱼思念遨游过的深潭。我在南面的田野边开垦荒地,持守愚拙的本

性,回乡过田园生活。

守着愚拙的本性,即不 学巧伪,不争名利

被关在笼中的鸟

南面的田野

对勾心斗角、尔虞我诈官场 的极端蔑视和厌恶

沉痛悔恨误入仕途的生活。

从官场中归来,返回到田 园中去。

《老子》:人法地,地法天,天法道,道法自

然

自然:如其所是的样子,天然的天性

误落尘网中,一去三十年。 久在樊笼里,复得返自然。

世俗生活

官场生活

尘网、樊笼

1、从何而归

时代背景

东晋政局:孙恩、卢循起义,桓玄、刘裕篡逆

陶渊明一一东晋末年南朝宋初:

40岁,刘裕杀桓 玄,弑晋安帝,立 恭帝

35岁,司马暴政 引起孙恩十余万 农民大起义

56岁,刘裕逼恭

帝禅位,篡而代

之

19岁,遭遇淝水 之战

21岁,司马父

子擅权

38岁,桓玄杀

司马篡位自立

陶渊明所处的时代正是中国历史上最

纷乱的时期,各路人马无不是打着拥主护 国的旗号,干的却是打家劫舍的勾当,真 是“乱看惯了,篡也看惯了”。而且身 在官场之中,更需在纷乱的政局中见风 使舵,相机而动,委曲求全,这对于生 性洒脱崇尚自由的渊明而言,的确是一 张压抑心志的大网。

社 会 背 景

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋 旧 林 ,池鱼思故渊。开荒南野际 ,守拙归园田。

用诗句回答

少无适俗韵,性本爱丘山。 (本性)

2.为何而归

①深受儒家思想的影响。有“救济天下”的抱负。要实现理想追 求,只能当官,走仕途之路。

猛志逸四海,骞翮思远翥。

②家学渊源:曾祖父陶侃为开国元勋,祖父、父亲均担任过太守。

③生活所迫:父亲在9岁去世后,家道中落,谋求生计

“误落尘网中”。

入仕做官,非其本性,而是一种失误。

陶渊明一生多次辞官做官,难道仅一个“误”字就能解释

退 隐 官场的黑暗与纵横交错的人际关系让其感到束缚

思考:既然“性本爱丘山”,为何要做官

2.为何而归

矛盾心理

做官

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暖暖远 人 村 ,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

迷蒙隐约的样子 隐约的样子 指村落 顶端

宅子四周围绕十几亩地,还有茅草小屋八九间。榆树柳树 遮盖着后檐,桃树李树排列在堂前。隐隐可见远处的村庄,依 稀可见村落轻柔飘升的炊烟。狗在深巷中叫,鸡在桑树上打鸣。

3.归向何处

四周围绕

大树树枝 遮蔽阳光

归向田园

方宅十余亩,草屋八九间。 榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

"园田"有什么

宁静、闲适、

恬淡的田园 生活

开荒南野际,守拙归园田。

思考:作者必须要归向"园田”

手法:白描、远近结合、以动衬静

静 动

近 远

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。 暧暧远人村,依依墟里烟。

宁静、闲适、 恬淡的田园 生活

听 觉 —狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

手法:白描、视听结合

视觉

何谓“白描”

白描手法就是不用浓丽的形容词和繁复的修辞语, 也不精雕细刻、大加渲染,而是抓住描写对象的特征, 用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活

生生的形象来,表现出自己对事物的感受。

鲁迅先生曾把这种手法概括成十二个字,即“有真 意,去粉饰,少做作,勿卖弄 ”。

陶渊明《归园田居(其一)》几乎完全采用白描手法,

以村落、草屋、榆柳、炊烟、鸡鸣、狗吠等农村中最平 常的景象,勾画出一幅恬静、平和、质朴的田园风光,

其中融入了诗人的高雅情趣,表现了诗人对自由闲适的

农村生活的热爱,营造出宁静淡远的意境,令人神往。

写景状物,言简意丰(作用 )。

白描举例:

张岱的《湖心亭看雪》的描写:"长堤一痕、湖心亭一, 点、与余舟一芥、舟中人两三粒”。这样寥寥几笔,是简 约的画,梦幻般的诗,传达出景物的形与神,给人一种似 有若无,依稀恍惚之感。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西 下,断肠人在天涯。 ——马致远《天净沙秋思》

作者只是利用白描手法对景物进行了排列,却达到了一 种千古绝唱的效果。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

静室 余暇空闲

门户庭院里没有世俗的繁琐杂事,静室里自有余暇。 长久困守在束缚本性的俗世里的我啊,又能返回自然了。

表现出诗人怎样的感情 从中可见作者的人格倾向和精神追求是怎样的 自由安逸喜悦 厌恶官场,热爱田园,追求精神上的自由和独立。

4.归去如何

指世俗的繁 门户庭院 杂琐事

关鸟兽的笼子。这里指 束缚本性的俗世。

整首诗表达了诗人怎样的情感

*对误入官场的痛心悔恨

*对黑暗官场的鄙弃厌恶

*对田园生活的由衷喜爱 ※对回归田园的欣喜愉悦

课 文 小 结

对官场生活的厌恶

回归田园的迫切心情

远近结合/动静结合 视听结合/白描

情景交融

照应开头

从何而归

为何而归

归向何处

归去如何

樊笼

尘网

爱丘山

恋旧林

思故渊

田园环

境的描

写

无尘杂 有余闲 复返自然

厌恶官场

向往田园

课 文 小 结

归园田居

人 )

拓展探究

讨 论 :

有人认为陶渊明的归隐是消极避世,不敢直面现实 , 不思进取的表现。有人认为他的归隐是对自我本性的皈

依,他在感受自然万物和艰难的躬耕生活中为自己的生

命找到了新的意义。你如何看待陶渊明的归隐田园呢

(可从社会责任感、个人追求、当时的社会环境等

角度思考)

1.从当时的社会来看,陶渊明坚持高尚的志趣,是一种对黑暗官场 的反叛,具有积极意义。“世与我而相违,复驾言兮焉求 ”辞官归隐 是陶渊明在对污浊的现实社会绝望之后选择的一条洁身自好、追求恬 静的田园生活、完善独立人格、渴望自由的道路,与当时社会的"学 而优则仕”是格格不入的。

2.陶渊明放弃了大济苍生的理想则有其消极的一面。要改造社会, 要清除污浊,不能单靠“归隐”与"善",应该兼济天下,积极地参

加社会活动。

3.成因分析:陶渊明兼有“儒”"道”两派思想。儒家主张积极入 世、大济苍生,这曾为陶渊明的人生追求。而道家消极避世的思想使 他在“误落尘网"13年之后,"悟已往之不谏”,改“心为形役”

为“形为心役”,找到了真正的自我--率性自然。

他们处于的时期相差不远,但是两人却有着完全不同的

人生追求:

一个拥兵百万,四方征讨,统一北方,号称一代奸雄; 一个放弃官场,回归田园,悠然采菊,誉为干载一隐。

曹操 陶渊明

对"天下归心"的渴望 “复得返自然”的淡泊

为何会有如此不同的人生志趣与生命追求

时代不同,际遇不同,个性思想不同。

思考探究:

归园田居

陶渊明

壹

知 人 论 世

陶渊明(约365 — 427), 一名潜, 字元 亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,

东晋诗人、文学家。因宅边有五棵柳树,故自称"五柳先生”,私谥“靖 节”。他出身于没落的仕宦家庭,家境贫寒。青少年时,有“大济苍生”的

抱负,曾做过几年小官。中年时与官场决裂,直到贫病交迫去世。其创作包 括诗与文两部分,以诗歌成就最高。他是第一个大量写作田园诗的诗人,被 后世称为“田园诗人之祖”“古今隐逸诗人之宗”。

主要作品有诗歌《饮酒》《归园田居》《桃花源诗》等,另外还有 文《桃花源记》《五柳先生传》等。

知人论世

【典故:不为五斗米折腰向乡里小儿】

陶渊明(365 — 427),字元 亮,一说名潜,字渊

明,东 晋浔阳(今九江)人。曾祖曾官至大司马,到他 时已家境没落。陶少年代大有"大济苍生"之壮志。陶 渊明到29岁时才出仕,做江州祭酒,不久就回家了。后 又时隐时仕。至义熙元年(405)时,为彭泽县令,在

官八十余日,逢郡里督邮来县,属吏告诉他应束带接见

,他叹道:"我不能为五斗米折腰向乡里小儿。"

知 人 论 世

知 人 论 世

【典故:不为五斗米折腰向乡里小儿】

即日,他便解 职而归,从此,他结束了仕隐不定的 生活,坚决走了归田的道路。 过上隐居田园的生活并 写下了许多优美的田园诗歌。死后,友人私谥"靖节"

,世称“靖节先生”。

平淡、清高,有气节

本诗创作背景

“归园田居”意思是回到田园中生活,诗歌描写了诗人由官

场回归田园以后闲适恬淡的生活及乐趣。 "其 — ",课文选的

是第 一 首。

题目介绍

作,是田园诗的开创者。他的田园诗表现对淳朴的田园生活的热爱, 借以表达对黑暗现实的厌恶,突显诗人守正不阿的高尚节操。

口 晋 陶 渊 明 田园诗派

口南朝 · 宋一谢 灵 运—→ 山水诗派 口 唐 一王维、孟浩然 —一山水田园诗派

—

陶渊明第一个以田园景色和田园生活为题材进行了大量的诗歌创

文学知识

山水田园诗 发展脉络

田园诗

田园诗派

田园诗派是我国古代诗歌流派中重要的一支,陶渊明是重 要代表人物。他的田园诗大多写退隐后的生活,诗歌情感真实, 风格平淡自然,诗味醇厚,语言清新,为古典诗歌开辟了一个 新的境界。被人尊称为“田园诗的始祖”。

陶渊明之后,田园诗不断发展,到唐 代形成了山水田园诗 派。这一派别的诗歌总体以描写自然风光、农村景物以及安逸 恬淡的隐居生活见长,诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清 丽洗练,多用白描手法。王 维、孟浩然是其代表人物。

田园诗派

贰

文本解析

少无/适俗韵,性本/爱丘山。

误落/尘网中, 一去/三十年。 羁鸟/恋旧林,池鱼/思故渊。

开荒/南野际,守拙zhuō / 归园田。 方宅/十余亩,草屋/八九间。

榆柳/荫yìn后檐,桃李/罗堂前。 暧ài暧/远人村,依依/墟里烟。 狗吠/深巷中,鸡鸣/桑树颠。

户庭/无尘杂,虚室/有余闲。

久在/樊fán 笼里,复得/返自然。

诵读感知

从何而归

为何而归

归向何处

归去如何

诗意朗读,寻找诗眼

归 园 田 居

1、从何而归

适应世俗[气质,情致 山林 世俗的种种束缚

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际 ,守拙归园田。

少年时就没有适应世俗的气质,天性原本热爱山林。误落在世俗的种

种束缚中, 一转眼就是三十年。被关在笼中的鸟留恋生活过的树林,养在

池里的鱼思念遨游过的深潭。我在南面的田野边开垦荒地,持守愚拙的本

性,回乡过田园生活。

守着愚拙的本性,即不 学巧伪,不争名利

被关在笼中的鸟

南面的田野

对勾心斗角、尔虞我诈官场 的极端蔑视和厌恶

沉痛悔恨误入仕途的生活。

从官场中归来,返回到田 园中去。

《老子》:人法地,地法天,天法道,道法自

然

自然:如其所是的样子,天然的天性

误落尘网中,一去三十年。 久在樊笼里,复得返自然。

世俗生活

官场生活

尘网、樊笼

1、从何而归

时代背景

东晋政局:孙恩、卢循起义,桓玄、刘裕篡逆

陶渊明一一东晋末年南朝宋初:

40岁,刘裕杀桓 玄,弑晋安帝,立 恭帝

35岁,司马暴政 引起孙恩十余万 农民大起义

56岁,刘裕逼恭

帝禅位,篡而代

之

19岁,遭遇淝水 之战

21岁,司马父

子擅权

38岁,桓玄杀

司马篡位自立

陶渊明所处的时代正是中国历史上最

纷乱的时期,各路人马无不是打着拥主护 国的旗号,干的却是打家劫舍的勾当,真 是“乱看惯了,篡也看惯了”。而且身 在官场之中,更需在纷乱的政局中见风 使舵,相机而动,委曲求全,这对于生 性洒脱崇尚自由的渊明而言,的确是一 张压抑心志的大网。

社 会 背 景

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋 旧 林 ,池鱼思故渊。开荒南野际 ,守拙归园田。

用诗句回答

少无适俗韵,性本爱丘山。 (本性)

2.为何而归

①深受儒家思想的影响。有“救济天下”的抱负。要实现理想追 求,只能当官,走仕途之路。

猛志逸四海,骞翮思远翥。

②家学渊源:曾祖父陶侃为开国元勋,祖父、父亲均担任过太守。

③生活所迫:父亲在9岁去世后,家道中落,谋求生计

“误落尘网中”。

入仕做官,非其本性,而是一种失误。

陶渊明一生多次辞官做官,难道仅一个“误”字就能解释

退 隐 官场的黑暗与纵横交错的人际关系让其感到束缚

思考:既然“性本爱丘山”,为何要做官

2.为何而归

矛盾心理

做官

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暖暖远 人 村 ,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

迷蒙隐约的样子 隐约的样子 指村落 顶端

宅子四周围绕十几亩地,还有茅草小屋八九间。榆树柳树 遮盖着后檐,桃树李树排列在堂前。隐隐可见远处的村庄,依 稀可见村落轻柔飘升的炊烟。狗在深巷中叫,鸡在桑树上打鸣。

3.归向何处

四周围绕

大树树枝 遮蔽阳光

归向田园

方宅十余亩,草屋八九间。 榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

"园田"有什么

宁静、闲适、

恬淡的田园 生活

开荒南野际,守拙归园田。

思考:作者必须要归向"园田”

手法:白描、远近结合、以动衬静

静 动

近 远

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。 暧暧远人村,依依墟里烟。

宁静、闲适、 恬淡的田园 生活

听 觉 —狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

手法:白描、视听结合

视觉

何谓“白描”

白描手法就是不用浓丽的形容词和繁复的修辞语, 也不精雕细刻、大加渲染,而是抓住描写对象的特征, 用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活

生生的形象来,表现出自己对事物的感受。

鲁迅先生曾把这种手法概括成十二个字,即“有真 意,去粉饰,少做作,勿卖弄 ”。

陶渊明《归园田居(其一)》几乎完全采用白描手法,

以村落、草屋、榆柳、炊烟、鸡鸣、狗吠等农村中最平 常的景象,勾画出一幅恬静、平和、质朴的田园风光,

其中融入了诗人的高雅情趣,表现了诗人对自由闲适的

农村生活的热爱,营造出宁静淡远的意境,令人神往。

写景状物,言简意丰(作用 )。

白描举例:

张岱的《湖心亭看雪》的描写:"长堤一痕、湖心亭一, 点、与余舟一芥、舟中人两三粒”。这样寥寥几笔,是简 约的画,梦幻般的诗,传达出景物的形与神,给人一种似 有若无,依稀恍惚之感。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西 下,断肠人在天涯。 ——马致远《天净沙秋思》

作者只是利用白描手法对景物进行了排列,却达到了一 种千古绝唱的效果。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

静室 余暇空闲

门户庭院里没有世俗的繁琐杂事,静室里自有余暇。 长久困守在束缚本性的俗世里的我啊,又能返回自然了。

表现出诗人怎样的感情 从中可见作者的人格倾向和精神追求是怎样的 自由安逸喜悦 厌恶官场,热爱田园,追求精神上的自由和独立。

4.归去如何

指世俗的繁 门户庭院 杂琐事

关鸟兽的笼子。这里指 束缚本性的俗世。

整首诗表达了诗人怎样的情感

*对误入官场的痛心悔恨

*对黑暗官场的鄙弃厌恶

*对田园生活的由衷喜爱 ※对回归田园的欣喜愉悦

课 文 小 结

对官场生活的厌恶

回归田园的迫切心情

远近结合/动静结合 视听结合/白描

情景交融

照应开头

从何而归

为何而归

归向何处

归去如何

樊笼

尘网

爱丘山

恋旧林

思故渊

田园环

境的描

写

无尘杂 有余闲 复返自然

厌恶官场

向往田园

课 文 小 结

归园田居

人 )

拓展探究

讨 论 :

有人认为陶渊明的归隐是消极避世,不敢直面现实 , 不思进取的表现。有人认为他的归隐是对自我本性的皈

依,他在感受自然万物和艰难的躬耕生活中为自己的生

命找到了新的意义。你如何看待陶渊明的归隐田园呢

(可从社会责任感、个人追求、当时的社会环境等

角度思考)

1.从当时的社会来看,陶渊明坚持高尚的志趣,是一种对黑暗官场 的反叛,具有积极意义。“世与我而相违,复驾言兮焉求 ”辞官归隐 是陶渊明在对污浊的现实社会绝望之后选择的一条洁身自好、追求恬 静的田园生活、完善独立人格、渴望自由的道路,与当时社会的"学 而优则仕”是格格不入的。

2.陶渊明放弃了大济苍生的理想则有其消极的一面。要改造社会, 要清除污浊,不能单靠“归隐”与"善",应该兼济天下,积极地参

加社会活动。

3.成因分析:陶渊明兼有“儒”"道”两派思想。儒家主张积极入 世、大济苍生,这曾为陶渊明的人生追求。而道家消极避世的思想使 他在“误落尘网"13年之后,"悟已往之不谏”,改“心为形役”

为“形为心役”,找到了真正的自我--率性自然。

他们处于的时期相差不远,但是两人却有着完全不同的

人生追求:

一个拥兵百万,四方征讨,统一北方,号称一代奸雄; 一个放弃官场,回归田园,悠然采菊,誉为干载一隐。

曹操 陶渊明

对"天下归心"的渴望 “复得返自然”的淡泊

为何会有如此不同的人生志趣与生命追求

时代不同,际遇不同,个性思想不同。

思考探究:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读