北京市西城区2024-2025学年高一上学期期末考试历史试卷(PDF版 含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市西城区2024-2025学年高一上学期期末考试历史试卷(PDF版 含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-21 21:34:33 | ||

图片预览

文档简介

北京市西城区 2024 - 2025 学年度第一学期期末试卷高一历史答案

第一部分(共 40题,每题 1.5 分,共 60 分)

1. 答案:C。红山文化吸收仰韶文化因素且自身影响力扩大,体现了不

同区域文化相互交流融合,反映“中华文明多元一体”,A、B、D选项

未体现文化交流融合。

2. 答案:D。西周分封制通过“封建亲戚”来“以蕃屏周”,实现巩固

统治目的,符合“分”与“合”的特点,A、B、C选项与分封制特点不

符。

3. 答案:C。②体现了变革思想,③反映了春秋战国时期的政治变革,

①是西周井田制下的土地国有制体现,④是西周礼乐制度下的政治秩序,

在春秋战国时期已被破坏。

4. 答案:A。“为政以德”是孔子的主张,“尚贤”是墨家主张,“相

生相胜”是阴阳家观点,“小国寡民”是道家思想。

5. 答案:A。秦朝认为周制分封导致灭亡,因此推行郡县制,加强中央

集权,B、C选项与材料中不封诸侯无关,D 选项察举制是汉朝创立的选

官制度。

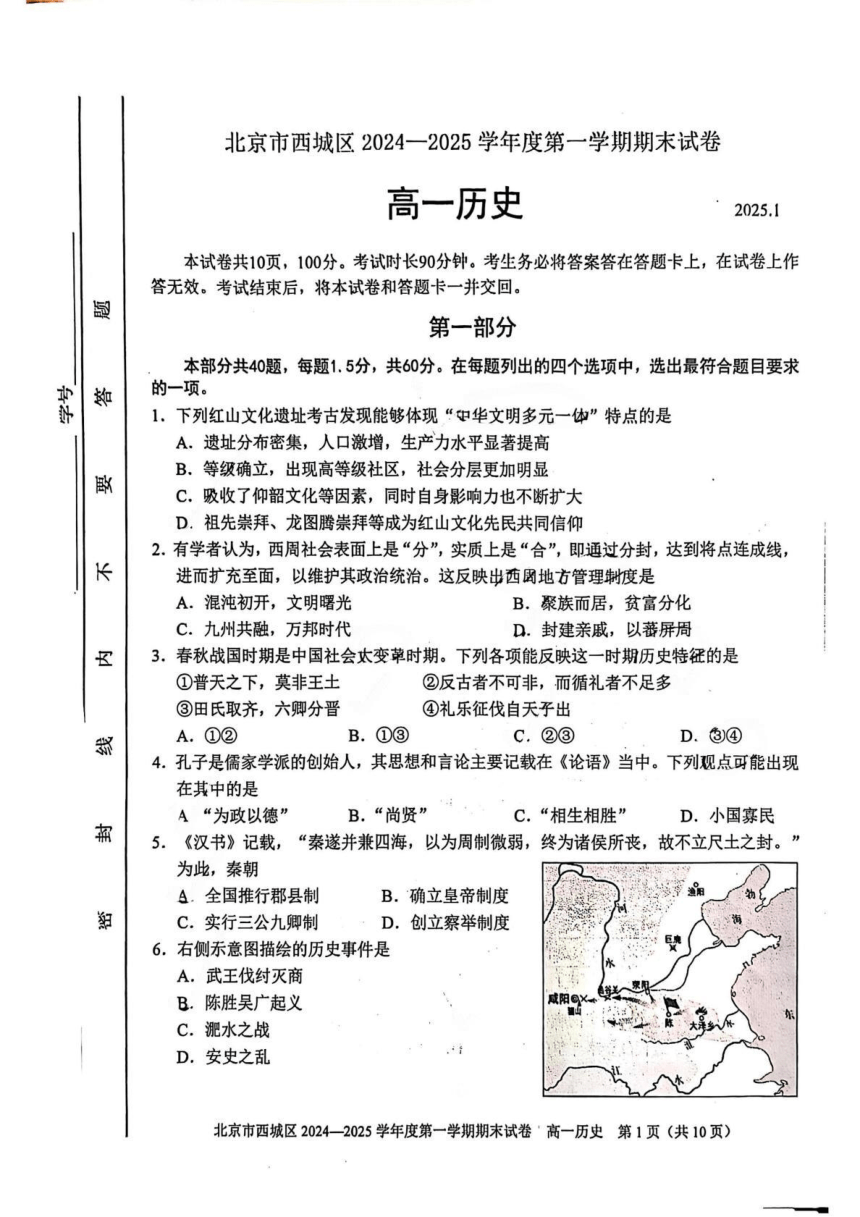

6. 答案:B。图片中从渔阳出发,目的地咸阳,结合所学陈胜吴广在大

泽乡起义,大泽乡在渔阳到咸阳途中,A 选项武王伐纣是从周地出发攻

打朝歌,C选项淝水之战是东晋与前秦在淝水交战,D 选项安史之乱是

安禄山、史思明从范阳起兵反叛唐朝。

7. 答案:B。东汉“王子侯表”中体现伦理道德的名字,反映当时儒家

思想影响命名,说明命名受主流意识形态影响,A、C、D选项材料未体

现。

8. 答案:A。秦暴政速亡,汉初实行“与民休息”政策,促进经济恢复,

出现“文景之治” ;汉初郡国并行导致地方势力坐大,颁布“推恩令”

是削弱地方诸侯势力而非相权;九品中正制在魏晋时期逐渐成为士族垄

断选官的工具,不利于官员选拔公开公平;王安石强兵之法未解决边防

危机。

9. 答案:A。东汉至南朝宋末江南地区县数量增加,反映江南地区经济

发展,人口增多,需要更多行政机构管理,B、C 选项材料未体现,D选

项重农抑商政策在这一时期并未废弛。

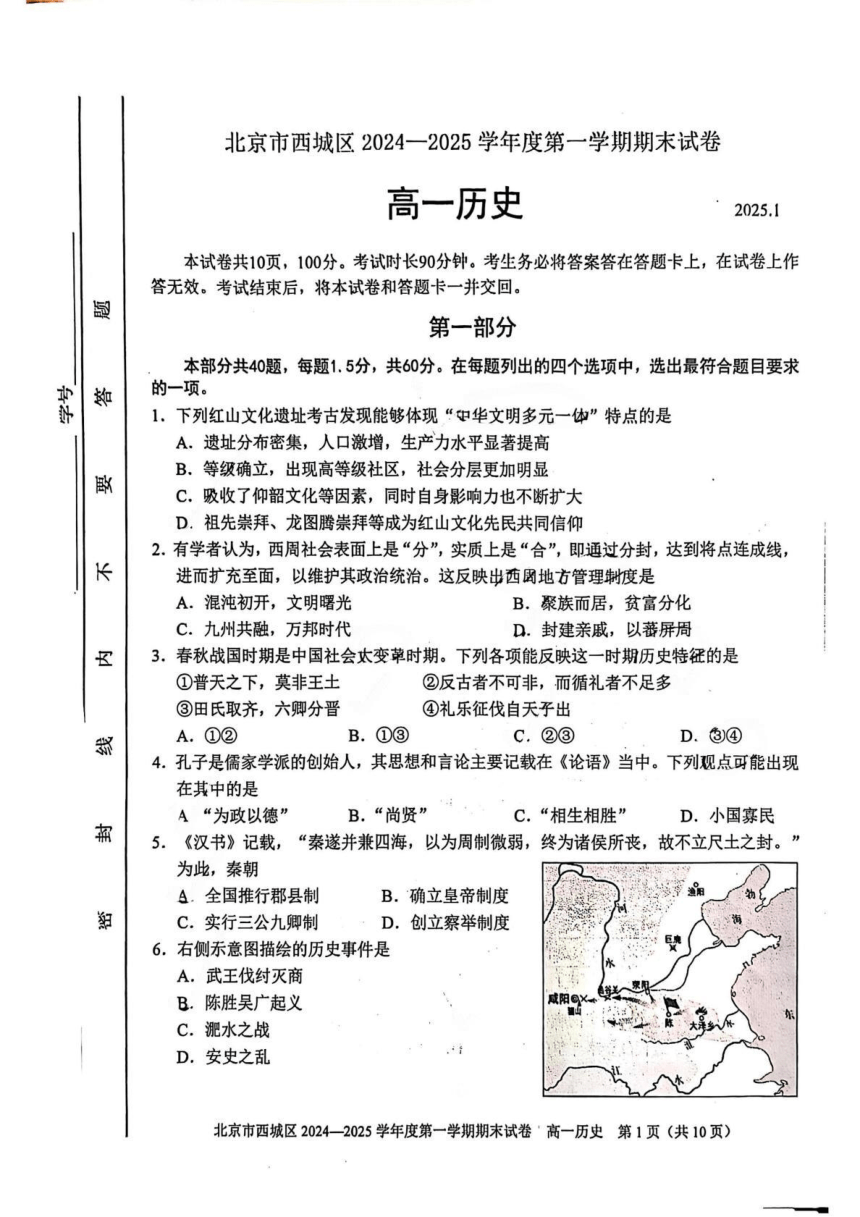

10. 答案:C。甘肃嘉峪关魏晋墓葬群壁画中使用筷子的场景,反映少

数民族地区受中原饮食文化影响,体现民族交流对生活的影响,A选项

甘肃不属于中原地区,B选项材料不能说明肉类是日常主食,D选项材

料未涉及农业生产。

11. 答案:B。门下省负责审议诏令,魏徵不同意太宗敕令,不肯署敕,

符合门下省职责,中书省负责草拟诏令,尚书省负责执行诏令,兵部负

责军事。

12. 答案:A。隋唐文物制度传播范围广,说明中国文化对周边国家影

响大,B、C、D选项材料未体现。

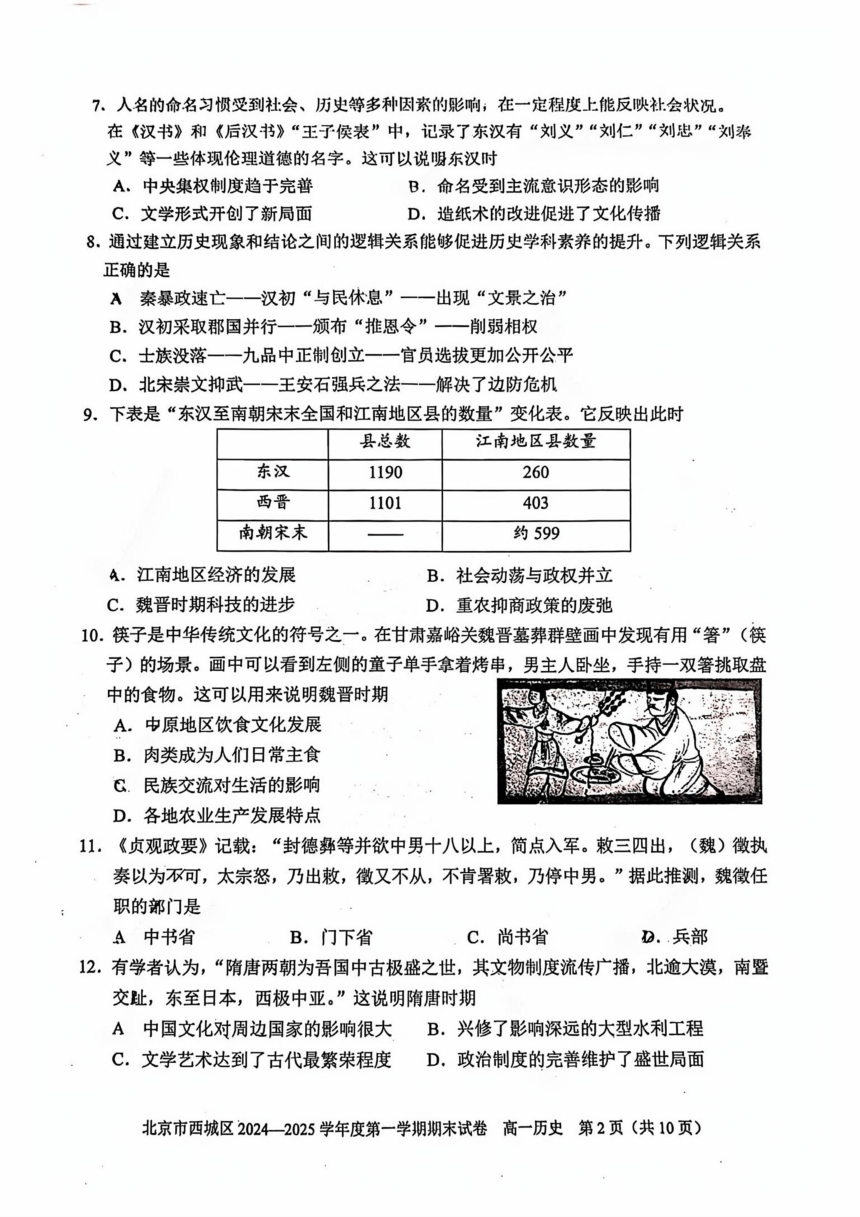

13. 答案:D。人口南迁为南方带来劳动力和先进技术,推动经济重心

南移,A选项藩镇割据是唐朝后期地方军事制度导致的,与人口南迁无

关,B 选项户口分布南多北少格局在南宋定型,C选项此次人口南迁主

要在两宋之际,“靖康之变”是北宋灭亡标志,与人口南迁时间不完全

对应。

14. 答案:B。辽道宗认为辽“修文物彬彬,不异中华”,体现对中原

文化的认同,A选项材料未提及蕃汉分治,C 选项材料未涉及维护国家

统一,D选项材料未体现重视商业发展。

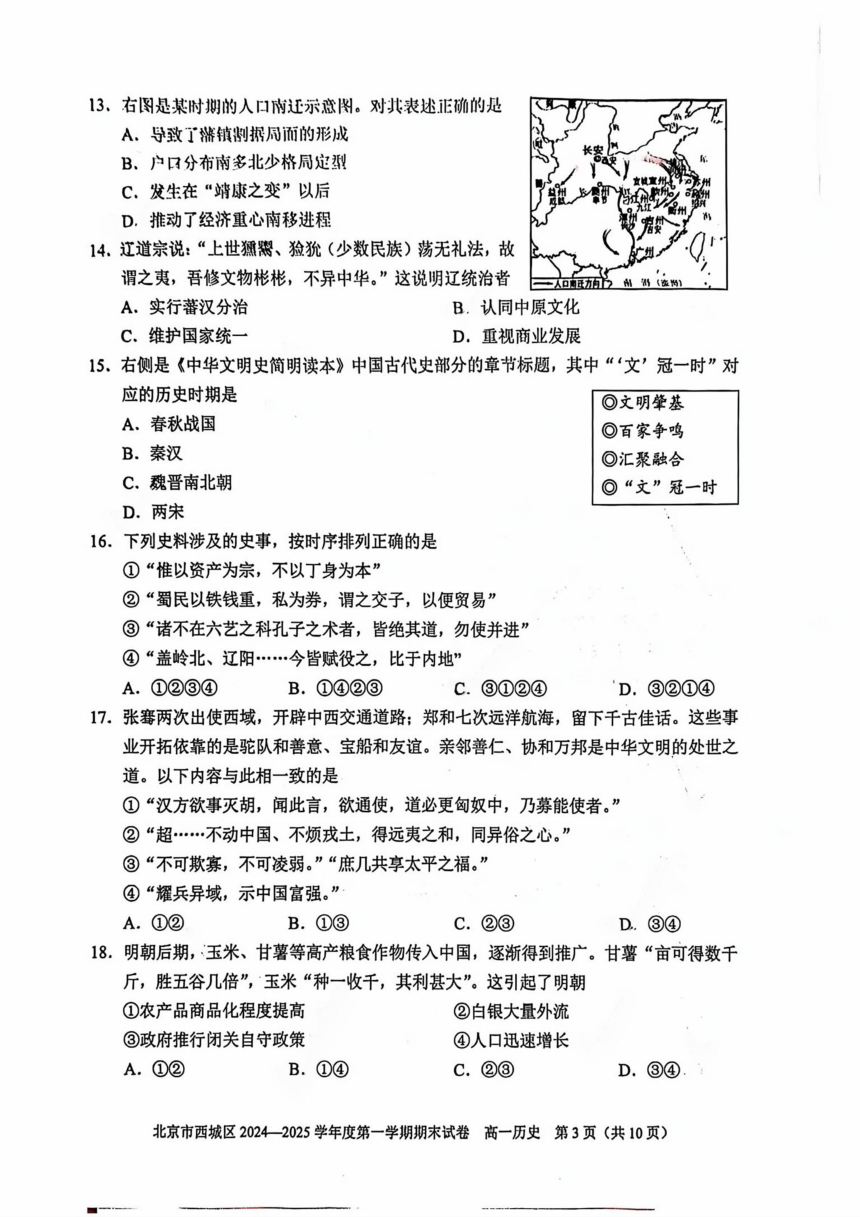

15. 答案:D。两宋时期文化繁荣,如宋词、理学等,“文”冠一时符

合两宋文化特征,A 选项春秋战国是百家争鸣时期,B 选项秦汉时期文

化以大一统等为特点,C选项魏晋南北朝时期文化以民族融合等为特点。

16. 答案:C。③是汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”;①是唐朝两

税法“惟以资产为宗,不以丁身为本”;②是北宋出现交子;④是元朝

行省制度下对边疆地区的管理,故顺序为③①②④。

17. 答案:C。②“超……中国、不烦戎土,得远夷之和,同异俗之心”

体现协和万邦;③“不可欺寡,不可凌弱。”“庶几共享太平之福”体

现亲邻善仁;①是汉朝想通使西域攻打匈奴,④“耀兵异域,示中国富

强”与亲邻善仁、协和万邦不符。

18. 答案:B。玉米、甘薯高产,促进农产品商品化,也为人口增长提

供物质基础,①④正确;高产作物传入与白银外流、闭关自守政策无关。

19. 答案:A。奏折制度是清代的制度创新,科举制创立于隋朝,内阁

制度创立于明朝,均田制是北魏至唐前期的土地制度。

20. 答案:A。林则徐词句表达打击英国鸦片走私、抵抗侵略的决心,B

选项材料未体现学习西方新知,C 选项未颂扬将士,D 选项当时鸦片贸

易未合法化。

21. 答案:D。《南京条约》及其附件签订,规定关税协定等内容,导

致英国进口商船纳税出现新变化,A 选项材料未提及清朝对外贸易逆差,

B选项“领事裁判权”与关税变化无关,C选项自然经济结构解体是一

个长期过程,且与关税变化无直接关联。

22. 答案:C。太平天国“田凭”证明其否定封建地主土地所有制,给

农民颁发土地凭证,A选项“冲破”说法过于绝对,B 选项“田凭”主

要体现土地制度变革,未直接体现打击清王朝统治,D 选项材料未体现

清王朝权力结构变化。

23. 答案:C。左宗棠设立福州船政局,自制轮船,附设学堂培养人才,

以自强为目标创办军事工业,A选项北洋舰队是李鸿章创建,B选项京

师同文馆是清政府设立的第一所新式学堂,D选项洋务运动未实现“勤

远略”目标。

24. 答案:B。致远舰系列展览主题多与纪念近代中国人抗击外来侵略

有关,向近代中国人抗击侵略的斗争致敬,A选项水下考古不是了解历

史的唯一来源,C选项不能体现近代反侵略斗争全貌,D选项甲午战争

中致远舰在黄海海域作战。

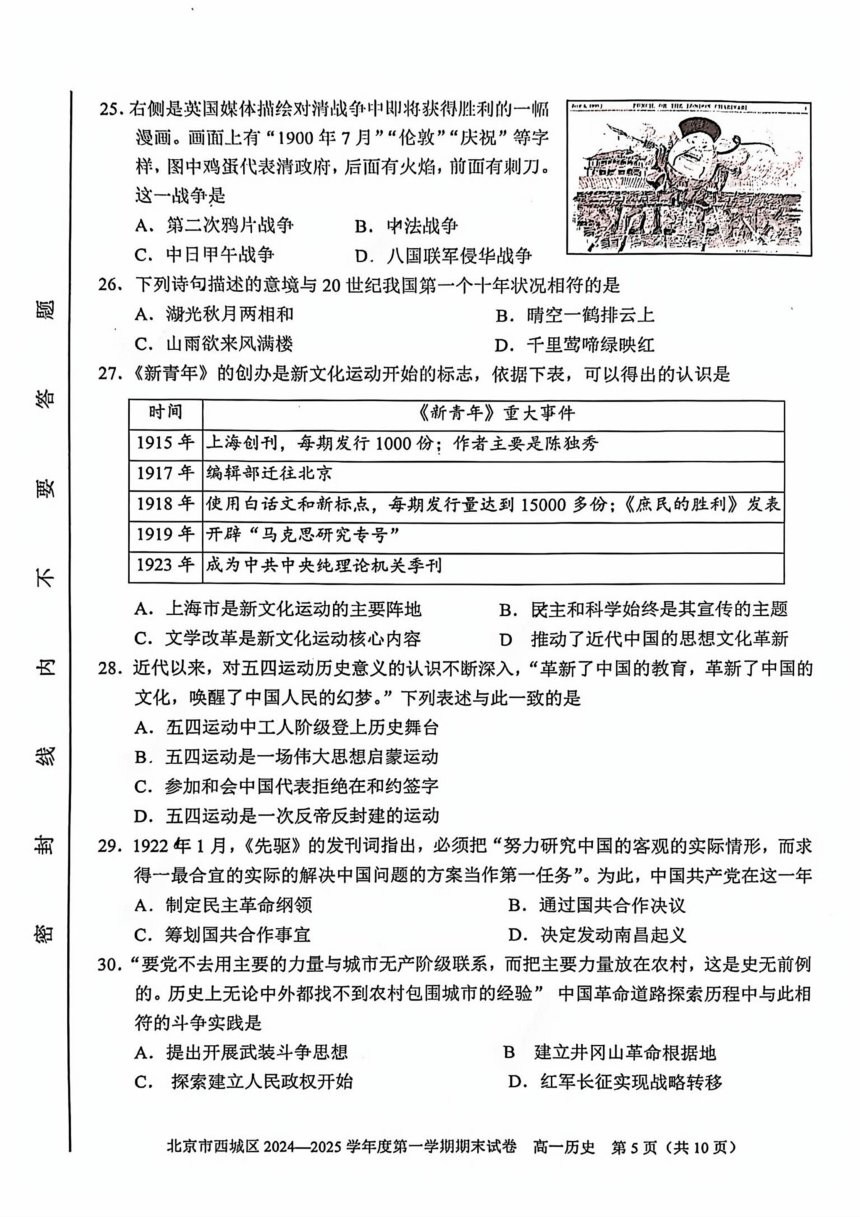

25. 答案:D。1900 年 7月英国参与的对清战争是八国联军侵华战争,A

选项第二次鸦片战争是 1856 1860 年,B选项中法战争是 1883 1885

年,C 选项中日甲午战争是 1894 1895 年。

26. 答案:C。20 世纪我国第一个十年处于清朝末年到民国初期,社会

变革剧烈,“山雨欲来风满楼”符合当时社会动荡、变革即将来临的状

况,A选项描绘宁静和谐景色,B 选项展现积极向上氛围,D选项描绘江

南春景,均不符合当时社会状况。

27. 答案:D。《新青年》从创刊到发展,宣传新思想,推动近代中国

思想文化革新,A选项新文化运动主要阵地是北京大学和《新青年》,B

选项后期宣传马克思主义,C选项新文化运动核心内容是提倡民主与科

学、反对专制和迷信盲从等,文学改革是其中一方面。

28. 答案:B。“革新了中国的教育,革新了中国的文化,唤醒了中国

人民的幻梦”体现五四运动的思想启蒙作用,A 选项强调工人阶级登上

历史舞台,C 选项是五四运动的结果,D 选项强调运动性质,均与材料

强调的思想启蒙不符。

29. 答案:A。1922 年中共二大制定民主革命纲领,符合“研究中国实

际情形,求得解决中国问题方案”,B选项 1923 年中共三大通过国共合

作决议,C选项筹划国共合作事宜在 1923 年中共三大,D 选项 1927 年

发动南昌起义。

30. 答案:B。建立井冈山革命根据地是将主要力量放在农村,探索农

村包围城市道路的实践,A 选项开展武装斗争思想在南昌起义就已提出,

C选项探索建立人民政权开始于土地革命时期多个根据地建设,D 选项

红军长征是战略转移,与农村包围城市道路探索初期不符。

31. 答案:D。“工农革命军”“分谷子又分田”是土地革命时期的特

征,处于国共对立时期,A 选项清末新政是清政府自救运动,B选项北

洋军阀统治时期没有工农革命军,C选项五四运动时期主要是学生、工

人运动,未涉及分田。

32. 答案:C。《大刀进行曲》传唱,全疆都有民族解放吼声,反映全

民族抗战持续深入发展,A 选项民众抗日救亡运动在九一八事变后就已

兴起,B选项 1938 年抗日战争进入战略相持阶段,D选项 1945 年迎来

抗日战争最后胜利。

33. 答案:D。图 2 体现中国共产党开辟敌后战场开展游击战争,图 3

反映抗日民主根据地巩固和扩大,图 1 表明坚持抗日民族统一战线团结

抗战;材料未体现中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。

34. 答案:B。①“政权是由枪杆子中取得的”是 1927 年八七会议提出;

③“停止内战,一致抗日”是20世纪30年代面对日本侵略提出;④“和

平、民主、团结”是抗战胜利后中共提出;②“打到南京去”是解放战

争后期提出,故顺序为①③④②。

35. 答案:D。漫画中蒋介石受美帝国主义操控,讽刺国民党反动集团

受美帝国主义控制,A选项 1946 年国民党发动内战,1948 年是解放战

争时期,B 选项漫画未体现建立联合政府,C选项 1949 年国民党蒋介石

集团反动统治覆灭。

36. 答案:C。三大战役基本摧毁国民党主要军事力量,为中国革命在

全国胜利奠定基础,A选项挫败国民党全面进攻只是解放战争初期防御

阶段成果,B 选项千里跃进大别山揭开战略反攻序幕,D选项渡江战役

解放南京,推翻国民党统治。

37. 答案:D。七届二中全会在西柏坡召开,形成“西柏坡精神”,A

选项中国共产党诞生于上海,B选项反“围剿”斗争在中央革命根据地

等地,C选项《论持久战》发表与西柏坡无关。

38. 答案:D。社会主义改造基本完成,农村生产关系发生变化,推动

基层行政层级从行政村向合作社转变,A 选项中华人民共和国成立是在

1949 年,与 1956 1957 年变化无关,B 选项土地改革法颁布是 1950 年,

主要涉及土地制度变革,C 选项抗美援朝战争胜利是 1953 年,与基层行

政层级变化关联不大。

39. 答案:B。王进喜、雷锋等是社会主义革命和建设时期自力更生、

艰苦奋斗的杰出人物,A选项新民主主义革命时期主要是推翻帝国主义、

封建主义和官僚资本主义统治,C 选项改革开放和社会主义现代化建设

新时期是 1978 年之后,D 选项中国特色社会主义新时代是党的十八大以

来。

40. 答案:A。改革开放提升综合国力,为教育发展提供经济保障,促

进中小学数量增长和布局改善,B 选项中国 2001 年加入世界贸易组织,

C选项科学发展观提出于2003年,D选项我国尚未进入创新型国家行列。

第二部分(共 3 题,共 40 分)

41.

(1)宋代海外贸易发展状况:①海外贸易港口众多,广州、泉州、

明州、杭州等地都设有市舶司;②贸易船只规模大,载货量多,且瓷器

是重要的贸易商品;③市舶司收入可观,成为财政收入的重要组成部分,

宋高宗时期市舶收入占财政收入的 15% 20% 。

(2)明清时期书籍翻译发展历程:明朝后期到清中期,欧洲传教士

来华传教,与开明士大夫合作翻译西方科学著作,自然科学书籍占一定

比例,但西方科技对中国现代化影响有限。晚清时期,随着列强侵略加

剧,西学东渐步伐加快。19世纪 60 年代起,京师同文馆等学校培养翻

译人才。1850 1899 年,译著以应用和自然科学为主;1902 1904 年,

译著来源以日本为主,历史地理和社会科学类书籍占比增加,自然和应

用科学类占比下降,反映出当时中国对西方认识的深化,从侧重科技到

关注社会制度等多方面内容,同时也受到日本明治维新成功的影响 。

42.

(1)示例:论题:民族交融促进中华民族的发展。关键词:民族交

融、中华民族。说明:在中国古代历史发展进程中,民族交融现象频繁

发生且影响深远。例如,魏晋南北朝时期,北方少数民族大量南迁,与

汉族杂居相处。少数民族学习汉族的先进生产方式和文化,如北魏孝文

帝改革,推行汉化政策,说汉语、穿汉服、改汉姓等,促进了鲜卑族与

汉族的融合。汉族也吸收了少数民族的文化,像胡服、胡乐等在中原地

区流行。这种民族交融丰富了中华民族的文化内涵,增强了各民族之间

的联系和认同感,推动了中华民族的发展,为隋唐时期的大一统和文化

繁荣奠定了基础。

(2)中国共产党民族政策内涵:以民族解放、平等、自治、团结互

助为核心,重视少数民族文化发展。意义:有利于团结各族人民,推动

新民主主义革命胜利;为新中国民族区域自治制度奠定基础,促进了民

族地区发展;增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一,为中华民族

伟大复兴奠定了坚实基础 。

43.

(1)选择观点一:辛亥革命是中国现代化起点。论述:政治上,辛

亥革命推翻清王朝统治,结束封建君主专制制度,建立中华民国,颁布

《中华民国临时约法》,使民主共和观念深入人心,为中国政治现代化

开辟道路。经济上,辛亥革命后,中华民国临时政府颁布一系列奖励发

展实业的法令,各种实业团体纷纷涌现,促进民族资本主义经济发展,

为经济现代化创造条件。思想文化上,辛亥革命冲击封建礼教习俗,如

剪辫、易服、废止缠足等,推动社会习俗变革,促进思想解放,为思想

文化现代化奠定基础。所以,辛亥革命是中国现代化道路上的重要里程

碑,是中国现代化起点。

选择观点二:中国现代化道路始于社会主义革命和建设时期。论述:新

中国成立后,通过土地改革、镇压反革命等巩固新生政权,为现代化建

设创造稳定环境。经济上,实施“一五”计划,优先发展重工业,初步

建立独立的工业体系,为社会主义工业化奠定基础;进行社会主义改造,

确立社会主义基本制度,为现代化建设提供制度保障。政治上,建立人

民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区

域自治制度,构建起社会主义民主政治框架,保障人民当家作主权利,

为政治现代化提供制度支撑。所以,社会主义革命和建设时期是中国现

代化道路的起点,为后续发展奠定坚实基础。

(2)中国共产党为推进新时代中国式现代化作出的部署:①全面深

化改革,为全球经济注入强劲动能;②推动高质量发展,发展新质生产

力,推进高质量共建“一带一路”;③坚定不移走绿色发展之路,为全

球绿色转型和应对气候变化作贡献;④建设更高水平开放型经济新体制,

出台自主开放和单边开放政策,扩大高标准自由贸易区网络,分享中国

发展机遇。

第一部分(共 40题,每题 1.5 分,共 60 分)

1. 答案:C。红山文化吸收仰韶文化因素且自身影响力扩大,体现了不

同区域文化相互交流融合,反映“中华文明多元一体”,A、B、D选项

未体现文化交流融合。

2. 答案:D。西周分封制通过“封建亲戚”来“以蕃屏周”,实现巩固

统治目的,符合“分”与“合”的特点,A、B、C选项与分封制特点不

符。

3. 答案:C。②体现了变革思想,③反映了春秋战国时期的政治变革,

①是西周井田制下的土地国有制体现,④是西周礼乐制度下的政治秩序,

在春秋战国时期已被破坏。

4. 答案:A。“为政以德”是孔子的主张,“尚贤”是墨家主张,“相

生相胜”是阴阳家观点,“小国寡民”是道家思想。

5. 答案:A。秦朝认为周制分封导致灭亡,因此推行郡县制,加强中央

集权,B、C选项与材料中不封诸侯无关,D 选项察举制是汉朝创立的选

官制度。

6. 答案:B。图片中从渔阳出发,目的地咸阳,结合所学陈胜吴广在大

泽乡起义,大泽乡在渔阳到咸阳途中,A 选项武王伐纣是从周地出发攻

打朝歌,C选项淝水之战是东晋与前秦在淝水交战,D 选项安史之乱是

安禄山、史思明从范阳起兵反叛唐朝。

7. 答案:B。东汉“王子侯表”中体现伦理道德的名字,反映当时儒家

思想影响命名,说明命名受主流意识形态影响,A、C、D选项材料未体

现。

8. 答案:A。秦暴政速亡,汉初实行“与民休息”政策,促进经济恢复,

出现“文景之治” ;汉初郡国并行导致地方势力坐大,颁布“推恩令”

是削弱地方诸侯势力而非相权;九品中正制在魏晋时期逐渐成为士族垄

断选官的工具,不利于官员选拔公开公平;王安石强兵之法未解决边防

危机。

9. 答案:A。东汉至南朝宋末江南地区县数量增加,反映江南地区经济

发展,人口增多,需要更多行政机构管理,B、C 选项材料未体现,D选

项重农抑商政策在这一时期并未废弛。

10. 答案:C。甘肃嘉峪关魏晋墓葬群壁画中使用筷子的场景,反映少

数民族地区受中原饮食文化影响,体现民族交流对生活的影响,A选项

甘肃不属于中原地区,B选项材料不能说明肉类是日常主食,D选项材

料未涉及农业生产。

11. 答案:B。门下省负责审议诏令,魏徵不同意太宗敕令,不肯署敕,

符合门下省职责,中书省负责草拟诏令,尚书省负责执行诏令,兵部负

责军事。

12. 答案:A。隋唐文物制度传播范围广,说明中国文化对周边国家影

响大,B、C、D选项材料未体现。

13. 答案:D。人口南迁为南方带来劳动力和先进技术,推动经济重心

南移,A选项藩镇割据是唐朝后期地方军事制度导致的,与人口南迁无

关,B 选项户口分布南多北少格局在南宋定型,C选项此次人口南迁主

要在两宋之际,“靖康之变”是北宋灭亡标志,与人口南迁时间不完全

对应。

14. 答案:B。辽道宗认为辽“修文物彬彬,不异中华”,体现对中原

文化的认同,A选项材料未提及蕃汉分治,C 选项材料未涉及维护国家

统一,D选项材料未体现重视商业发展。

15. 答案:D。两宋时期文化繁荣,如宋词、理学等,“文”冠一时符

合两宋文化特征,A 选项春秋战国是百家争鸣时期,B 选项秦汉时期文

化以大一统等为特点,C选项魏晋南北朝时期文化以民族融合等为特点。

16. 答案:C。③是汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”;①是唐朝两

税法“惟以资产为宗,不以丁身为本”;②是北宋出现交子;④是元朝

行省制度下对边疆地区的管理,故顺序为③①②④。

17. 答案:C。②“超……中国、不烦戎土,得远夷之和,同异俗之心”

体现协和万邦;③“不可欺寡,不可凌弱。”“庶几共享太平之福”体

现亲邻善仁;①是汉朝想通使西域攻打匈奴,④“耀兵异域,示中国富

强”与亲邻善仁、协和万邦不符。

18. 答案:B。玉米、甘薯高产,促进农产品商品化,也为人口增长提

供物质基础,①④正确;高产作物传入与白银外流、闭关自守政策无关。

19. 答案:A。奏折制度是清代的制度创新,科举制创立于隋朝,内阁

制度创立于明朝,均田制是北魏至唐前期的土地制度。

20. 答案:A。林则徐词句表达打击英国鸦片走私、抵抗侵略的决心,B

选项材料未体现学习西方新知,C 选项未颂扬将士,D 选项当时鸦片贸

易未合法化。

21. 答案:D。《南京条约》及其附件签订,规定关税协定等内容,导

致英国进口商船纳税出现新变化,A 选项材料未提及清朝对外贸易逆差,

B选项“领事裁判权”与关税变化无关,C选项自然经济结构解体是一

个长期过程,且与关税变化无直接关联。

22. 答案:C。太平天国“田凭”证明其否定封建地主土地所有制,给

农民颁发土地凭证,A选项“冲破”说法过于绝对,B 选项“田凭”主

要体现土地制度变革,未直接体现打击清王朝统治,D 选项材料未体现

清王朝权力结构变化。

23. 答案:C。左宗棠设立福州船政局,自制轮船,附设学堂培养人才,

以自强为目标创办军事工业,A选项北洋舰队是李鸿章创建,B选项京

师同文馆是清政府设立的第一所新式学堂,D选项洋务运动未实现“勤

远略”目标。

24. 答案:B。致远舰系列展览主题多与纪念近代中国人抗击外来侵略

有关,向近代中国人抗击侵略的斗争致敬,A选项水下考古不是了解历

史的唯一来源,C选项不能体现近代反侵略斗争全貌,D选项甲午战争

中致远舰在黄海海域作战。

25. 答案:D。1900 年 7月英国参与的对清战争是八国联军侵华战争,A

选项第二次鸦片战争是 1856 1860 年,B选项中法战争是 1883 1885

年,C 选项中日甲午战争是 1894 1895 年。

26. 答案:C。20 世纪我国第一个十年处于清朝末年到民国初期,社会

变革剧烈,“山雨欲来风满楼”符合当时社会动荡、变革即将来临的状

况,A选项描绘宁静和谐景色,B 选项展现积极向上氛围,D选项描绘江

南春景,均不符合当时社会状况。

27. 答案:D。《新青年》从创刊到发展,宣传新思想,推动近代中国

思想文化革新,A选项新文化运动主要阵地是北京大学和《新青年》,B

选项后期宣传马克思主义,C选项新文化运动核心内容是提倡民主与科

学、反对专制和迷信盲从等,文学改革是其中一方面。

28. 答案:B。“革新了中国的教育,革新了中国的文化,唤醒了中国

人民的幻梦”体现五四运动的思想启蒙作用,A 选项强调工人阶级登上

历史舞台,C 选项是五四运动的结果,D 选项强调运动性质,均与材料

强调的思想启蒙不符。

29. 答案:A。1922 年中共二大制定民主革命纲领,符合“研究中国实

际情形,求得解决中国问题方案”,B选项 1923 年中共三大通过国共合

作决议,C选项筹划国共合作事宜在 1923 年中共三大,D 选项 1927 年

发动南昌起义。

30. 答案:B。建立井冈山革命根据地是将主要力量放在农村,探索农

村包围城市道路的实践,A 选项开展武装斗争思想在南昌起义就已提出,

C选项探索建立人民政权开始于土地革命时期多个根据地建设,D 选项

红军长征是战略转移,与农村包围城市道路探索初期不符。

31. 答案:D。“工农革命军”“分谷子又分田”是土地革命时期的特

征,处于国共对立时期,A 选项清末新政是清政府自救运动,B选项北

洋军阀统治时期没有工农革命军,C选项五四运动时期主要是学生、工

人运动,未涉及分田。

32. 答案:C。《大刀进行曲》传唱,全疆都有民族解放吼声,反映全

民族抗战持续深入发展,A 选项民众抗日救亡运动在九一八事变后就已

兴起,B选项 1938 年抗日战争进入战略相持阶段,D选项 1945 年迎来

抗日战争最后胜利。

33. 答案:D。图 2 体现中国共产党开辟敌后战场开展游击战争,图 3

反映抗日民主根据地巩固和扩大,图 1 表明坚持抗日民族统一战线团结

抗战;材料未体现中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。

34. 答案:B。①“政权是由枪杆子中取得的”是 1927 年八七会议提出;

③“停止内战,一致抗日”是20世纪30年代面对日本侵略提出;④“和

平、民主、团结”是抗战胜利后中共提出;②“打到南京去”是解放战

争后期提出,故顺序为①③④②。

35. 答案:D。漫画中蒋介石受美帝国主义操控,讽刺国民党反动集团

受美帝国主义控制,A选项 1946 年国民党发动内战,1948 年是解放战

争时期,B 选项漫画未体现建立联合政府,C选项 1949 年国民党蒋介石

集团反动统治覆灭。

36. 答案:C。三大战役基本摧毁国民党主要军事力量,为中国革命在

全国胜利奠定基础,A选项挫败国民党全面进攻只是解放战争初期防御

阶段成果,B 选项千里跃进大别山揭开战略反攻序幕,D选项渡江战役

解放南京,推翻国民党统治。

37. 答案:D。七届二中全会在西柏坡召开,形成“西柏坡精神”,A

选项中国共产党诞生于上海,B选项反“围剿”斗争在中央革命根据地

等地,C选项《论持久战》发表与西柏坡无关。

38. 答案:D。社会主义改造基本完成,农村生产关系发生变化,推动

基层行政层级从行政村向合作社转变,A 选项中华人民共和国成立是在

1949 年,与 1956 1957 年变化无关,B 选项土地改革法颁布是 1950 年,

主要涉及土地制度变革,C 选项抗美援朝战争胜利是 1953 年,与基层行

政层级变化关联不大。

39. 答案:B。王进喜、雷锋等是社会主义革命和建设时期自力更生、

艰苦奋斗的杰出人物,A选项新民主主义革命时期主要是推翻帝国主义、

封建主义和官僚资本主义统治,C 选项改革开放和社会主义现代化建设

新时期是 1978 年之后,D 选项中国特色社会主义新时代是党的十八大以

来。

40. 答案:A。改革开放提升综合国力,为教育发展提供经济保障,促

进中小学数量增长和布局改善,B 选项中国 2001 年加入世界贸易组织,

C选项科学发展观提出于2003年,D选项我国尚未进入创新型国家行列。

第二部分(共 3 题,共 40 分)

41.

(1)宋代海外贸易发展状况:①海外贸易港口众多,广州、泉州、

明州、杭州等地都设有市舶司;②贸易船只规模大,载货量多,且瓷器

是重要的贸易商品;③市舶司收入可观,成为财政收入的重要组成部分,

宋高宗时期市舶收入占财政收入的 15% 20% 。

(2)明清时期书籍翻译发展历程:明朝后期到清中期,欧洲传教士

来华传教,与开明士大夫合作翻译西方科学著作,自然科学书籍占一定

比例,但西方科技对中国现代化影响有限。晚清时期,随着列强侵略加

剧,西学东渐步伐加快。19世纪 60 年代起,京师同文馆等学校培养翻

译人才。1850 1899 年,译著以应用和自然科学为主;1902 1904 年,

译著来源以日本为主,历史地理和社会科学类书籍占比增加,自然和应

用科学类占比下降,反映出当时中国对西方认识的深化,从侧重科技到

关注社会制度等多方面内容,同时也受到日本明治维新成功的影响 。

42.

(1)示例:论题:民族交融促进中华民族的发展。关键词:民族交

融、中华民族。说明:在中国古代历史发展进程中,民族交融现象频繁

发生且影响深远。例如,魏晋南北朝时期,北方少数民族大量南迁,与

汉族杂居相处。少数民族学习汉族的先进生产方式和文化,如北魏孝文

帝改革,推行汉化政策,说汉语、穿汉服、改汉姓等,促进了鲜卑族与

汉族的融合。汉族也吸收了少数民族的文化,像胡服、胡乐等在中原地

区流行。这种民族交融丰富了中华民族的文化内涵,增强了各民族之间

的联系和认同感,推动了中华民族的发展,为隋唐时期的大一统和文化

繁荣奠定了基础。

(2)中国共产党民族政策内涵:以民族解放、平等、自治、团结互

助为核心,重视少数民族文化发展。意义:有利于团结各族人民,推动

新民主主义革命胜利;为新中国民族区域自治制度奠定基础,促进了民

族地区发展;增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一,为中华民族

伟大复兴奠定了坚实基础 。

43.

(1)选择观点一:辛亥革命是中国现代化起点。论述:政治上,辛

亥革命推翻清王朝统治,结束封建君主专制制度,建立中华民国,颁布

《中华民国临时约法》,使民主共和观念深入人心,为中国政治现代化

开辟道路。经济上,辛亥革命后,中华民国临时政府颁布一系列奖励发

展实业的法令,各种实业团体纷纷涌现,促进民族资本主义经济发展,

为经济现代化创造条件。思想文化上,辛亥革命冲击封建礼教习俗,如

剪辫、易服、废止缠足等,推动社会习俗变革,促进思想解放,为思想

文化现代化奠定基础。所以,辛亥革命是中国现代化道路上的重要里程

碑,是中国现代化起点。

选择观点二:中国现代化道路始于社会主义革命和建设时期。论述:新

中国成立后,通过土地改革、镇压反革命等巩固新生政权,为现代化建

设创造稳定环境。经济上,实施“一五”计划,优先发展重工业,初步

建立独立的工业体系,为社会主义工业化奠定基础;进行社会主义改造,

确立社会主义基本制度,为现代化建设提供制度保障。政治上,建立人

民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区

域自治制度,构建起社会主义民主政治框架,保障人民当家作主权利,

为政治现代化提供制度支撑。所以,社会主义革命和建设时期是中国现

代化道路的起点,为后续发展奠定坚实基础。

(2)中国共产党为推进新时代中国式现代化作出的部署:①全面深

化改革,为全球经济注入强劲动能;②推动高质量发展,发展新质生产

力,推进高质量共建“一带一路”;③坚定不移走绿色发展之路,为全

球绿色转型和应对气候变化作贡献;④建设更高水平开放型经济新体制,

出台自主开放和单边开放政策,扩大高标准自由贸易区网络,分享中国

发展机遇。

同课章节目录