第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移 课件--2024-2025学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移 课件--2024-2025学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-21 22:35:57 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

近代殖民活动和人口的跨地域转移

第7课

名师导学

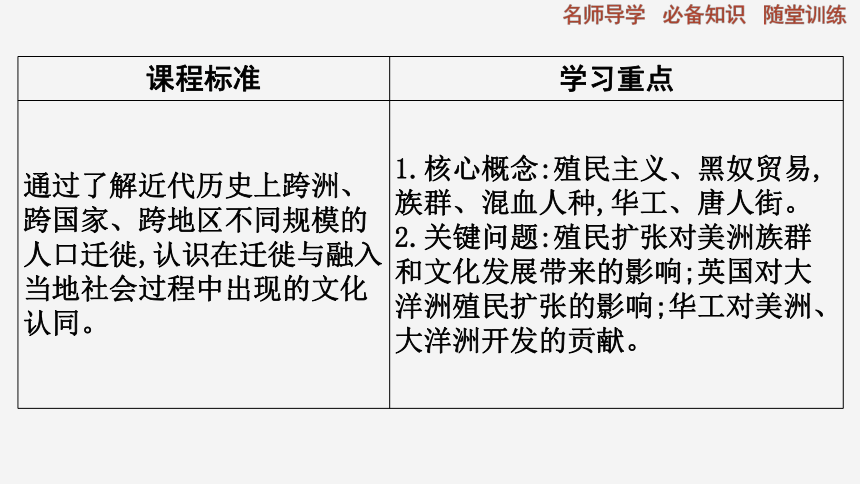

课程标准 学习重点

通过了解近代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。 1.核心概念:殖民主义、黑奴贸易,族群、混血人种,华工、唐人街。

2.关键问题:殖民扩张对美洲族群和文化发展带来的影响;英国对大洋洲殖民扩张的影响;华工对美洲、大洋洲开发的贡献。

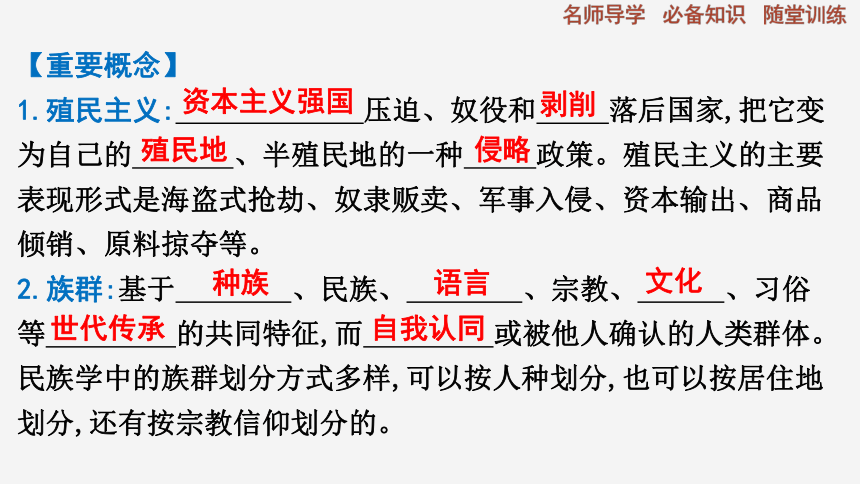

【重要概念】

1.殖民主义: 压迫、奴役和 落后国家,把它变为自己的 、半殖民地的一种 政策。殖民主义的主要表现形式是海盗式抢劫、奴隶贩卖、军事入侵、资本输出、商品倾销、原料掠夺等。

2.族群:基于 、民族、 、宗教、 、习俗等 的共同特征,而 或被他人确认的人类群体。民族学中的族群划分方式多样,可以按人种划分,也可以按居住地划分,还有按宗教信仰划分的。

资本主义强国

剥削

殖民地

侵略

种族

语言

文化

世代传承

自我认同

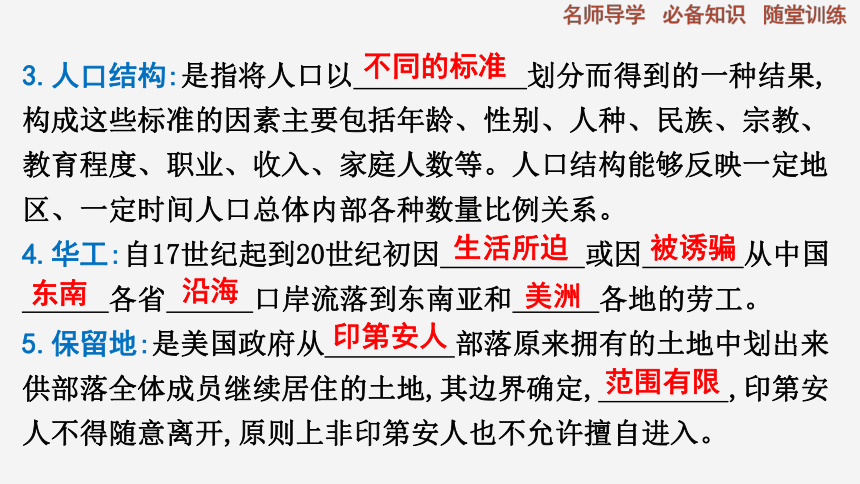

3.人口结构:是指将人口以 划分而得到的一种结果,构成这些标准的因素主要包括年龄、性别、人种、民族、宗教、教育程度、职业、收入、家庭人数等。人口结构能够反映一定地区、一定时间人口总体内部各种数量比例关系。

4.华工:自17世纪起到20世纪初因 或因 从中国

各省 口岸流落到东南亚和 各地的劳工。

5.保留地:是美国政府从 部落原来拥有的土地中划出来供部落全体成员继续居住的土地,其边界确定, ,印第安人不得随意离开,原则上非印第安人也不允许擅自进入。

不同的标准

生活所迫

被诱骗

东南

沿海

美洲

印第安人

范围有限

必备知识

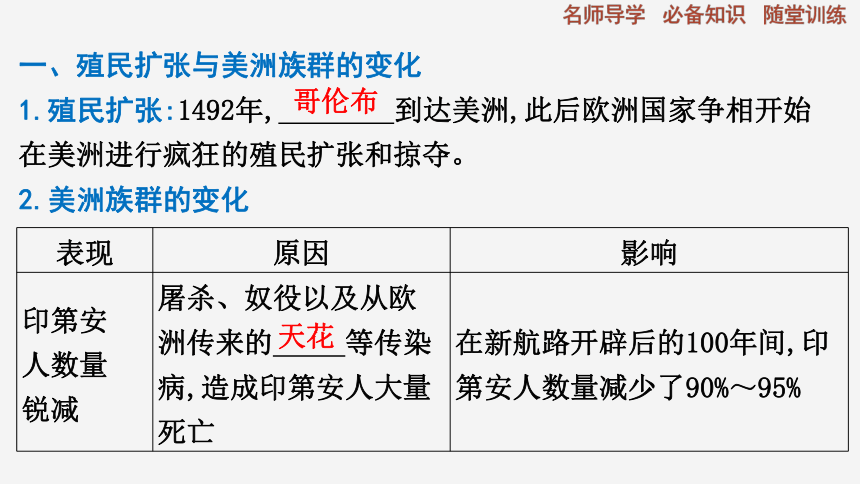

一、殖民扩张与美洲族群的变化

1.殖民扩张:1492年, 到达美洲,此后欧洲国家争相开始在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺。

2.美洲族群的变化

哥伦布

表现 原因 影响

印第安 人数量 锐减 屠杀、奴役以及从欧洲传来的 等传染病,造成印第安人大量死亡 在新航路开辟后的100年间,印第安人数量减少了90%~95%

天花

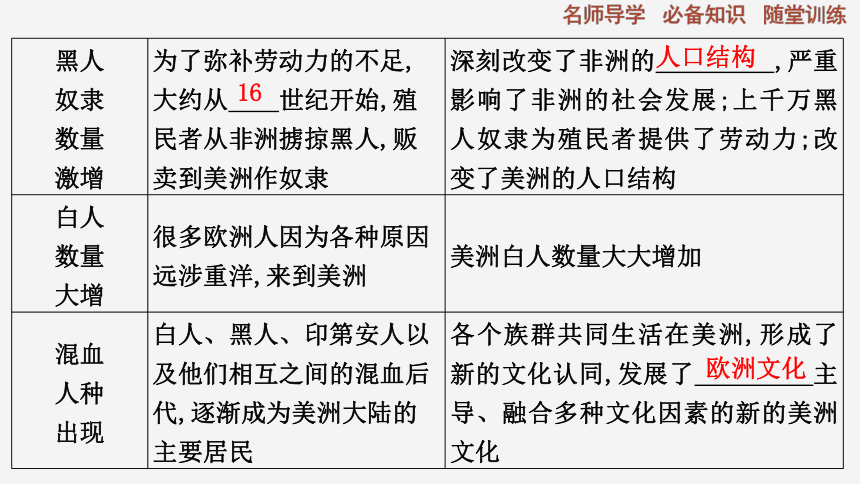

16

黑人 奴隶 数量 激增 为了弥补劳动力的不足,大约从 世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人,贩卖到美洲作奴隶 深刻改变了非洲的 ,严重影响了非洲的社会发展;上千万黑人奴隶为殖民者提供了劳动力;改变了美洲的人口结构

白人 数量 大增 很多欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲 美洲白人数量大大增加

混血 人种 出现 白人、黑人、印第安人以及他们相互之间的混血后代,逐渐成为美洲大陆的主要居民 各个族群共同生活在美洲,形成了新的文化认同,发展了 主导、融合多种文化因素的新的美洲文化

人口结构

欧洲文化

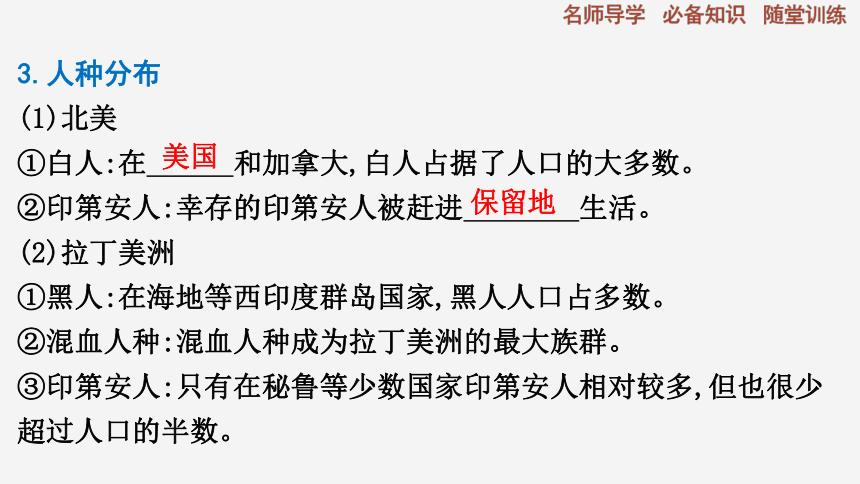

3.人种分布

(1)北美

①白人:在 和加拿大,白人占据了人口的大多数。

②印第安人:幸存的印第安人被赶进 生活。

(2)拉丁美洲

①黑人:在海地等西印度群岛国家,黑人人口占多数。

②混血人种:混血人种成为拉丁美洲的最大族群。

③印第安人:只有在秘鲁等少数国家印第安人相对较多,但也很少超过人口的半数。

美国

保留地

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

1.英国的殖民活动

(1)18世纪中后期,英国殖民者来到 和新西兰等地,最初,英国将澳大利亚作为流放罪犯的场所。

(2)19世纪时,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。

(3)1851年,人们在 发现了金矿,采矿业迅速发展起来。

澳大利亚

澳大利亚

2.大洋洲人口结构的改变

(1)原住民人口数量锐减:随着殖民扩张的加剧, 等地的原住民遭到驱赶和屠杀。

(2)白人成为主要居民:19世纪中叶, 已经成为当地主要居民, 文化成为当地文化的主流。

澳大利亚

白人

欧洲

[点拨] 近代欧洲移民的原因

(1)西欧国家的殖民扩张。

(2)两次工业革命的推动。

(3)欧洲社会局势动荡,社会矛盾尖锐。

(4)政府的支持。

三、华工与美洲、大洋洲的开发

1.背景:19世纪初,黑奴贸易受到限制,廉价劳动力不足;19世纪中叶后,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国,形成了 贸易。

2.开发美洲: 是美国加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所的主要劳动力。

3.开发大洋洲:华工在种植园和矿山辛勤劳动,促进了这些地方的开发。

4.影响:华工在各地形成一个个唐人街,保留和传播着 文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

苦力

华工

中华

【教材史料导读】

1.观察教材第7课导入图片《美国新墨西哥州一个保留区内的印第安人》。美国现在还存在着300多个印第安保留地,这些保留地享有有限的主权,拥有部分行政和司法主权。保留地对印第安人有何意义

[提示] 印第安保留地成为印第安人最后的栖息地和庇护所,成为印第安人唯一的精神家园和心灵寄托,有利于印第安文化和传统的保存。

2.仔细观察教材第7课第一子目图片《墨西哥城三文化广场》并阅读文字简介,指出三座建筑分别代表的文化是什么,三文化广场的寓意何在。

[提示] 代表:墨西哥城三文化广场包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑,分别代表了阿兹特克文化、西班牙殖民文化和墨西哥现代文化。

寓意:今天的墨西哥文化是本土文化与外来文化融合的产物,并且还在继续进行着这样的融合,体现了当今墨西哥的历史宽容和文化融合的精神。

3.观察教材第7课第二子目图片《特鲁加尼尼( —1876)》,并阅读文字说明,分析其悲惨命运见证了什么历史。

[提示] 特鲁加尼尼的悲惨命运见证了西方殖民者在塔斯马尼亚岛的殖民扩张,驱赶和屠杀当地原住民,最终当地原住民被灭绝的历史。

4.阅读教材第7课第三子目“史料阅读”,指出史料蕴含的信息。

[提示] 这段材料真实描写了华工出国过程中的悲惨遭遇,三分之一的华工死于恶劣的途中环境,到达以后由于饥饿、疾病、受虐待而死的又有三分之一,能活下来的不到一成。

5.阅读教材第7课“问题探究”,联系相关史事,谈谈华人对美国西部开发作出的贡献。

[提示] 华人对美国中央太平洋铁路的修建以及后来的西部开发作出了重要贡献,他们做别人不愿意做的工作,拿比别人低得多的工资,用简单的工具,完成了常人难以完成的工作。

主题探究

材料一 他们(欧洲人)向西半球输入人口,早在1800年就形成了新的文明中心,配有欧式政府、宗教和教育制度。一个新的国家从原先由英国人统治的北美地区兴起,美洲有两个业已成熟的文明被西班牙毁灭,也被西班牙自身的文明所取代……拉丁美洲很快出现了一批混血人口,混血现象非常普遍,欧洲人和原住民及黑奴都会繁衍后代,人数不断增加……虽然印第安语言得到留存,但是征服者的语言还是成了这片大陆的主要流通语。

——摘编自[英]J.M.罗伯茨、[英]O.A.维斯塔德

《企鹅全球史》

一、殖民活动与美洲、大洋洲的变化

视角1 欧洲殖民对美洲的影响

[问题] (1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲人对近代美洲人口结构和文化的影响。

[结论] (1)对人口结构的影响:印第安人数量锐减;欧洲人和非洲黑人数量激增;混血人种出现并逐渐成为主要居民。

对文化的影响:独立发展的印第安文化遭到毁灭性打击;发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

材料二 18世纪中后期,英国殖民者来到澳大利亚。最初,英国将澳大利亚作为流放罪犯的场所。19世纪,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。1851年,人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。1788年英国库克船长在悉尼登陆时,居住在澳大利亚的原住民约有30万人、500个部落……到了19世纪中叶,澳大利亚原住民只剩下5万多人,白人已经成为当地的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流。

——摘编自张秋生《澳洲土著民族的历史与现状》

视角2 英国移民大洋洲的特点及影响

[问题] (2)根据材料二并结合所学知识,概括英国殖民澳大利亚的特点,并分析其影响。

[结论] (2)特点:持续时间长;规模不断扩大;经济掠夺;殖民同

化等。

影响:人口替代性变化(或给澳大利亚原住民带来深重灾难);文化重构(或欧洲文化成为主流)。

[深化扩展] 近代殖民活动和人口跨地域迁徙的影响

1.对移入地区的影响

(1)加快了西方列强对殖民地的开拓进程。

(2)改变美洲、大洋洲的人口结构,出现新的族群。

(3)客观上促进当地经济的发展。

(4)人口迁徙促使民族国家的诞生。

2.对移出地区的影响:非洲丧失大量劳动力,造成非洲近代的贫穷与落后。

3.对世界的影响:促进世界各地文化的交流与交融,促进地区文化的多元化。

4.对中国的影响

(1)使东南沿海地区丧失大量劳动力。

(2)传播了中华文化,促进了中外经济文化交流。

(3)近代华侨在中国投资办厂,促进中国民族资本主义的发展。

(4)一些华人华侨曾积极支持辛亥革命和中华民族的抗日战争事业,推动民族解放和民族独立。

材料一 郑观应指出:苦力贸易“名为招工,实与贩奴无异”。国外学者杜冯·克拉夫·科比特也承认,“在中国召(招)募苦力和在非洲买卖黑人除了一点之外,其他方面完全相同。这一点就是苦力多一道在契约上签字的手续”。

——摘编自张忠祥《中国苦力贸易与非洲

黑奴贸易之比较》

材料二 教材第7课第三子目图片《澳大利亚悉尼的唐人街》。

二、华工贸易及对美洲、大洋洲文化的影响

[问题] (1)华工为何漂洋过海来到美国 苦力贸易有什么特点

[结论] (1)原因:列强侵华破坏中国经济,国内人地矛盾突出,生活所迫;政府政策的变化,清政府允许出国;美国对廉价劳动力的需求。

特点:名义上是自愿的,形式上是合法的,事实上是因为生活所迫,或被诱骗﹑绑架成为苦力,实质是非洲奴隶贸易在亚洲的继续。

(2)观察图片,分析华工对当地文化产生的影响。

[结论] (2)华工在各地聚居形成的唐人街,保留和传播着中华文化,促进了当地经济、文化的发展;华工促进中外之间经济、文化的交流。

[深化拓展]

一、近代华工移民美国的原因和特点

1.原因:世界市场的发展;近代中国社会转型的推动;西方国家对中国的侵略;国内人口压力大;美国西部开发的需要;黑奴贸易的废止。

2.特点:多来自东南沿海地区;以农民为主体;多从事劳工;多集中于美国西部地区;勤俭节约,吃苦耐劳。

二、近代华工对世界的影响

1.东南亚:促进了南洋经济的发展,传播了中华文化;为东南亚经济作物的开发和种植做出很大贡献。

2.美洲:促进美国西部开发、太平洋铁路发展。

3.大洋洲:促进了大洋洲的开发。

4.非洲:促进南非金矿的开发,甚至在一些国家的独立战争中做出极大贡献。

【课堂小结】

[逻辑表达] 请就“思维导图”的整体或部分作出合理阐释。

[提示] 西班牙、葡萄牙和英国等欧洲殖民国家对美洲的殖民扩张,使得印第安人数量锐减、非洲黑人、欧洲人数量激增,造成了美洲人口结构的彻底改变,并形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化;在大洋洲,随着英国殖民扩张的加剧,澳大利亚等地的原住民人口数量锐减,英国人和其他欧洲人成为大洋洲的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流。在殖民侵略过程中,华工被迫进入美洲和大洋洲,形成苦力贸易,华工促进了美洲和大洋洲经济文化的发展。

随堂训练

1.以下为某学者制作的1935年美洲种族分布的统计数据图。对其解读准确的是( )

A.美洲不同区域的人口结构不尽相同

B.黑人在南美洲的种族分布比例最低

C.大量欧洲人开始涌入北美洲导致白人比例激增

D.拉丁美洲独立后根除了对印第安人的种族压迫

√

解析:A 根据材料可知,北美洲的白人占绝对优势,南美洲的白人、黑人、印第安人相差并不悬殊,可见美洲不同区域的人口结构不尽相同,故选A项;“最低”不符合题意,排除B项;“开始涌入”不符合史实,欧洲人开始涌入北美洲是在新航路开辟后,排除C项;“根除了”过于绝对,排除D项。

2.新航路开辟后,欧洲各民族的服饰、食品、宗教与世俗的节庆娱乐、音乐、舞蹈、建筑,在新大陆触目可见:墨西哥斗牛起源于西班牙斗牛;拉丁美洲各国的音乐舞蹈,处处洋溢着热烈浓郁的西班牙韵致;吉他从西班牙传入美洲,风靡四方。以上现象反映了( )

A.美洲本土文化遭到破坏

B.殖民扩张推动美洲开发

C.族群迁徙推动文化扩展

D.人口迁徙推动种族融合

√

解析:C 根据材料“欧洲各民族的服饰、食品、宗教与世俗的节庆娱乐、音乐、舞蹈、建筑,在新大陆触目可见”并结合所学知识可知,由于新航路的开辟,欧洲人将欧洲文化传播至拉丁美洲,说明族群迁徙推动文化扩展,C项正确;欧洲文化传播至拉丁美洲,并不代表美洲本土文化遭到破坏,排除A项;“文化扩展”不等同于“美洲开发”,排除B项;材料中没有关于拉丁美洲种族融合的相关论述,排除D项。

3.欧洲文明随移民进入澳大利亚、新西兰等地区,对这些地区的文明构成产生了极大的影响,表现为欧洲文明的全面移植,以及移植物在大洋洲的本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明。这反映出( )

A.西方文明具有强大的吸引力

B.外来文明本土化形成新文明

C.新文明的形成会伴随新移民

D.外来文明会被本土文明取代

√

解析:B 据材料可知,欧洲文明随移民进入大洋洲,逐渐本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明,反映外来文明本土化形成新文明,B项正确;材料体现欧洲文明与大洋洲文明的融合,而非仅强调西方文明的优点,排除A项;材料本意是移民活动促进文化交流和创新,即新移民催生新文明,而非新文明伴随新移民,排除C项;材料未表明外来文明完全消失和被取代,排除D项。

4.鸦片战争后,中国成为美洲劳动力的主要输出地。各国来华招工,华工遭受拐骗、出洋为奴的案件时有发生。李鸿章建议遣使设官,拯救华工。清政府迅速向美洲派驻使臣。这( )

A.顺应美洲各国独立发展经济的需要

B.推动了清政府外交的近代化

C.源于不平等条约使劳动力大量外流

D.践行了中体西用的政治理念

√

解析:B 据材料“华工遭受拐骗、出洋为奴的案件时有发生。李鸿章建议遣使设官,拯救华工”可知,针对华工遭受拐骗、出洋为奴的案件,清政府迅速向美洲派驻使臣,以保护华工,这推动了清政府外交的近代化,B项正确;美洲各国经济并不都是独立发展的,排除A项;不平等条约只是原因之一,并不是主要原因,排除C项;材料体现的是外交的发展,并未提及中体西用的相关信息,排除D项。

点击进入 课时作业

近代殖民活动和人口的跨地域转移

第7课

名师导学

课程标准 学习重点

通过了解近代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。 1.核心概念:殖民主义、黑奴贸易,族群、混血人种,华工、唐人街。

2.关键问题:殖民扩张对美洲族群和文化发展带来的影响;英国对大洋洲殖民扩张的影响;华工对美洲、大洋洲开发的贡献。

【重要概念】

1.殖民主义: 压迫、奴役和 落后国家,把它变为自己的 、半殖民地的一种 政策。殖民主义的主要表现形式是海盗式抢劫、奴隶贩卖、军事入侵、资本输出、商品倾销、原料掠夺等。

2.族群:基于 、民族、 、宗教、 、习俗等 的共同特征,而 或被他人确认的人类群体。民族学中的族群划分方式多样,可以按人种划分,也可以按居住地划分,还有按宗教信仰划分的。

资本主义强国

剥削

殖民地

侵略

种族

语言

文化

世代传承

自我认同

3.人口结构:是指将人口以 划分而得到的一种结果,构成这些标准的因素主要包括年龄、性别、人种、民族、宗教、教育程度、职业、收入、家庭人数等。人口结构能够反映一定地区、一定时间人口总体内部各种数量比例关系。

4.华工:自17世纪起到20世纪初因 或因 从中国

各省 口岸流落到东南亚和 各地的劳工。

5.保留地:是美国政府从 部落原来拥有的土地中划出来供部落全体成员继续居住的土地,其边界确定, ,印第安人不得随意离开,原则上非印第安人也不允许擅自进入。

不同的标准

生活所迫

被诱骗

东南

沿海

美洲

印第安人

范围有限

必备知识

一、殖民扩张与美洲族群的变化

1.殖民扩张:1492年, 到达美洲,此后欧洲国家争相开始在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺。

2.美洲族群的变化

哥伦布

表现 原因 影响

印第安 人数量 锐减 屠杀、奴役以及从欧洲传来的 等传染病,造成印第安人大量死亡 在新航路开辟后的100年间,印第安人数量减少了90%~95%

天花

16

黑人 奴隶 数量 激增 为了弥补劳动力的不足,大约从 世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人,贩卖到美洲作奴隶 深刻改变了非洲的 ,严重影响了非洲的社会发展;上千万黑人奴隶为殖民者提供了劳动力;改变了美洲的人口结构

白人 数量 大增 很多欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲 美洲白人数量大大增加

混血 人种 出现 白人、黑人、印第安人以及他们相互之间的混血后代,逐渐成为美洲大陆的主要居民 各个族群共同生活在美洲,形成了新的文化认同,发展了 主导、融合多种文化因素的新的美洲文化

人口结构

欧洲文化

3.人种分布

(1)北美

①白人:在 和加拿大,白人占据了人口的大多数。

②印第安人:幸存的印第安人被赶进 生活。

(2)拉丁美洲

①黑人:在海地等西印度群岛国家,黑人人口占多数。

②混血人种:混血人种成为拉丁美洲的最大族群。

③印第安人:只有在秘鲁等少数国家印第安人相对较多,但也很少超过人口的半数。

美国

保留地

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

1.英国的殖民活动

(1)18世纪中后期,英国殖民者来到 和新西兰等地,最初,英国将澳大利亚作为流放罪犯的场所。

(2)19世纪时,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。

(3)1851年,人们在 发现了金矿,采矿业迅速发展起来。

澳大利亚

澳大利亚

2.大洋洲人口结构的改变

(1)原住民人口数量锐减:随着殖民扩张的加剧, 等地的原住民遭到驱赶和屠杀。

(2)白人成为主要居民:19世纪中叶, 已经成为当地主要居民, 文化成为当地文化的主流。

澳大利亚

白人

欧洲

[点拨] 近代欧洲移民的原因

(1)西欧国家的殖民扩张。

(2)两次工业革命的推动。

(3)欧洲社会局势动荡,社会矛盾尖锐。

(4)政府的支持。

三、华工与美洲、大洋洲的开发

1.背景:19世纪初,黑奴贸易受到限制,廉价劳动力不足;19世纪中叶后,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国,形成了 贸易。

2.开发美洲: 是美国加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所的主要劳动力。

3.开发大洋洲:华工在种植园和矿山辛勤劳动,促进了这些地方的开发。

4.影响:华工在各地形成一个个唐人街,保留和传播着 文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

苦力

华工

中华

【教材史料导读】

1.观察教材第7课导入图片《美国新墨西哥州一个保留区内的印第安人》。美国现在还存在着300多个印第安保留地,这些保留地享有有限的主权,拥有部分行政和司法主权。保留地对印第安人有何意义

[提示] 印第安保留地成为印第安人最后的栖息地和庇护所,成为印第安人唯一的精神家园和心灵寄托,有利于印第安文化和传统的保存。

2.仔细观察教材第7课第一子目图片《墨西哥城三文化广场》并阅读文字简介,指出三座建筑分别代表的文化是什么,三文化广场的寓意何在。

[提示] 代表:墨西哥城三文化广场包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑,分别代表了阿兹特克文化、西班牙殖民文化和墨西哥现代文化。

寓意:今天的墨西哥文化是本土文化与外来文化融合的产物,并且还在继续进行着这样的融合,体现了当今墨西哥的历史宽容和文化融合的精神。

3.观察教材第7课第二子目图片《特鲁加尼尼( —1876)》,并阅读文字说明,分析其悲惨命运见证了什么历史。

[提示] 特鲁加尼尼的悲惨命运见证了西方殖民者在塔斯马尼亚岛的殖民扩张,驱赶和屠杀当地原住民,最终当地原住民被灭绝的历史。

4.阅读教材第7课第三子目“史料阅读”,指出史料蕴含的信息。

[提示] 这段材料真实描写了华工出国过程中的悲惨遭遇,三分之一的华工死于恶劣的途中环境,到达以后由于饥饿、疾病、受虐待而死的又有三分之一,能活下来的不到一成。

5.阅读教材第7课“问题探究”,联系相关史事,谈谈华人对美国西部开发作出的贡献。

[提示] 华人对美国中央太平洋铁路的修建以及后来的西部开发作出了重要贡献,他们做别人不愿意做的工作,拿比别人低得多的工资,用简单的工具,完成了常人难以完成的工作。

主题探究

材料一 他们(欧洲人)向西半球输入人口,早在1800年就形成了新的文明中心,配有欧式政府、宗教和教育制度。一个新的国家从原先由英国人统治的北美地区兴起,美洲有两个业已成熟的文明被西班牙毁灭,也被西班牙自身的文明所取代……拉丁美洲很快出现了一批混血人口,混血现象非常普遍,欧洲人和原住民及黑奴都会繁衍后代,人数不断增加……虽然印第安语言得到留存,但是征服者的语言还是成了这片大陆的主要流通语。

——摘编自[英]J.M.罗伯茨、[英]O.A.维斯塔德

《企鹅全球史》

一、殖民活动与美洲、大洋洲的变化

视角1 欧洲殖民对美洲的影响

[问题] (1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲人对近代美洲人口结构和文化的影响。

[结论] (1)对人口结构的影响:印第安人数量锐减;欧洲人和非洲黑人数量激增;混血人种出现并逐渐成为主要居民。

对文化的影响:独立发展的印第安文化遭到毁灭性打击;发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

材料二 18世纪中后期,英国殖民者来到澳大利亚。最初,英国将澳大利亚作为流放罪犯的场所。19世纪,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。1851年,人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。1788年英国库克船长在悉尼登陆时,居住在澳大利亚的原住民约有30万人、500个部落……到了19世纪中叶,澳大利亚原住民只剩下5万多人,白人已经成为当地的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流。

——摘编自张秋生《澳洲土著民族的历史与现状》

视角2 英国移民大洋洲的特点及影响

[问题] (2)根据材料二并结合所学知识,概括英国殖民澳大利亚的特点,并分析其影响。

[结论] (2)特点:持续时间长;规模不断扩大;经济掠夺;殖民同

化等。

影响:人口替代性变化(或给澳大利亚原住民带来深重灾难);文化重构(或欧洲文化成为主流)。

[深化扩展] 近代殖民活动和人口跨地域迁徙的影响

1.对移入地区的影响

(1)加快了西方列强对殖民地的开拓进程。

(2)改变美洲、大洋洲的人口结构,出现新的族群。

(3)客观上促进当地经济的发展。

(4)人口迁徙促使民族国家的诞生。

2.对移出地区的影响:非洲丧失大量劳动力,造成非洲近代的贫穷与落后。

3.对世界的影响:促进世界各地文化的交流与交融,促进地区文化的多元化。

4.对中国的影响

(1)使东南沿海地区丧失大量劳动力。

(2)传播了中华文化,促进了中外经济文化交流。

(3)近代华侨在中国投资办厂,促进中国民族资本主义的发展。

(4)一些华人华侨曾积极支持辛亥革命和中华民族的抗日战争事业,推动民族解放和民族独立。

材料一 郑观应指出:苦力贸易“名为招工,实与贩奴无异”。国外学者杜冯·克拉夫·科比特也承认,“在中国召(招)募苦力和在非洲买卖黑人除了一点之外,其他方面完全相同。这一点就是苦力多一道在契约上签字的手续”。

——摘编自张忠祥《中国苦力贸易与非洲

黑奴贸易之比较》

材料二 教材第7课第三子目图片《澳大利亚悉尼的唐人街》。

二、华工贸易及对美洲、大洋洲文化的影响

[问题] (1)华工为何漂洋过海来到美国 苦力贸易有什么特点

[结论] (1)原因:列强侵华破坏中国经济,国内人地矛盾突出,生活所迫;政府政策的变化,清政府允许出国;美国对廉价劳动力的需求。

特点:名义上是自愿的,形式上是合法的,事实上是因为生活所迫,或被诱骗﹑绑架成为苦力,实质是非洲奴隶贸易在亚洲的继续。

(2)观察图片,分析华工对当地文化产生的影响。

[结论] (2)华工在各地聚居形成的唐人街,保留和传播着中华文化,促进了当地经济、文化的发展;华工促进中外之间经济、文化的交流。

[深化拓展]

一、近代华工移民美国的原因和特点

1.原因:世界市场的发展;近代中国社会转型的推动;西方国家对中国的侵略;国内人口压力大;美国西部开发的需要;黑奴贸易的废止。

2.特点:多来自东南沿海地区;以农民为主体;多从事劳工;多集中于美国西部地区;勤俭节约,吃苦耐劳。

二、近代华工对世界的影响

1.东南亚:促进了南洋经济的发展,传播了中华文化;为东南亚经济作物的开发和种植做出很大贡献。

2.美洲:促进美国西部开发、太平洋铁路发展。

3.大洋洲:促进了大洋洲的开发。

4.非洲:促进南非金矿的开发,甚至在一些国家的独立战争中做出极大贡献。

【课堂小结】

[逻辑表达] 请就“思维导图”的整体或部分作出合理阐释。

[提示] 西班牙、葡萄牙和英国等欧洲殖民国家对美洲的殖民扩张,使得印第安人数量锐减、非洲黑人、欧洲人数量激增,造成了美洲人口结构的彻底改变,并形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化;在大洋洲,随着英国殖民扩张的加剧,澳大利亚等地的原住民人口数量锐减,英国人和其他欧洲人成为大洋洲的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流。在殖民侵略过程中,华工被迫进入美洲和大洋洲,形成苦力贸易,华工促进了美洲和大洋洲经济文化的发展。

随堂训练

1.以下为某学者制作的1935年美洲种族分布的统计数据图。对其解读准确的是( )

A.美洲不同区域的人口结构不尽相同

B.黑人在南美洲的种族分布比例最低

C.大量欧洲人开始涌入北美洲导致白人比例激增

D.拉丁美洲独立后根除了对印第安人的种族压迫

√

解析:A 根据材料可知,北美洲的白人占绝对优势,南美洲的白人、黑人、印第安人相差并不悬殊,可见美洲不同区域的人口结构不尽相同,故选A项;“最低”不符合题意,排除B项;“开始涌入”不符合史实,欧洲人开始涌入北美洲是在新航路开辟后,排除C项;“根除了”过于绝对,排除D项。

2.新航路开辟后,欧洲各民族的服饰、食品、宗教与世俗的节庆娱乐、音乐、舞蹈、建筑,在新大陆触目可见:墨西哥斗牛起源于西班牙斗牛;拉丁美洲各国的音乐舞蹈,处处洋溢着热烈浓郁的西班牙韵致;吉他从西班牙传入美洲,风靡四方。以上现象反映了( )

A.美洲本土文化遭到破坏

B.殖民扩张推动美洲开发

C.族群迁徙推动文化扩展

D.人口迁徙推动种族融合

√

解析:C 根据材料“欧洲各民族的服饰、食品、宗教与世俗的节庆娱乐、音乐、舞蹈、建筑,在新大陆触目可见”并结合所学知识可知,由于新航路的开辟,欧洲人将欧洲文化传播至拉丁美洲,说明族群迁徙推动文化扩展,C项正确;欧洲文化传播至拉丁美洲,并不代表美洲本土文化遭到破坏,排除A项;“文化扩展”不等同于“美洲开发”,排除B项;材料中没有关于拉丁美洲种族融合的相关论述,排除D项。

3.欧洲文明随移民进入澳大利亚、新西兰等地区,对这些地区的文明构成产生了极大的影响,表现为欧洲文明的全面移植,以及移植物在大洋洲的本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明。这反映出( )

A.西方文明具有强大的吸引力

B.外来文明本土化形成新文明

C.新文明的形成会伴随新移民

D.外来文明会被本土文明取代

√

解析:B 据材料可知,欧洲文明随移民进入大洋洲,逐渐本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明,反映外来文明本土化形成新文明,B项正确;材料体现欧洲文明与大洋洲文明的融合,而非仅强调西方文明的优点,排除A项;材料本意是移民活动促进文化交流和创新,即新移民催生新文明,而非新文明伴随新移民,排除C项;材料未表明外来文明完全消失和被取代,排除D项。

4.鸦片战争后,中国成为美洲劳动力的主要输出地。各国来华招工,华工遭受拐骗、出洋为奴的案件时有发生。李鸿章建议遣使设官,拯救华工。清政府迅速向美洲派驻使臣。这( )

A.顺应美洲各国独立发展经济的需要

B.推动了清政府外交的近代化

C.源于不平等条约使劳动力大量外流

D.践行了中体西用的政治理念

√

解析:B 据材料“华工遭受拐骗、出洋为奴的案件时有发生。李鸿章建议遣使设官,拯救华工”可知,针对华工遭受拐骗、出洋为奴的案件,清政府迅速向美洲派驻使臣,以保护华工,这推动了清政府外交的近代化,B项正确;美洲各国经济并不都是独立发展的,排除A项;不平等条约只是原因之一,并不是主要原因,排除C项;材料体现的是外交的发展,并未提及中体西用的相关信息,排除D项。

点击进入 课时作业

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享