2024—2025学年度河南省信阳市第二高级中学高一第一学期11月教学质量监测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河南省信阳市第二高级中学高一第一学期11月教学质量监测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 244.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-22 19:16:52 | ||

图片预览

文档简介

河南省信阳市第二高级中学2024-2025学年高一上学期11月教学质量监测历史试题

一、单选题

1.央视热播的《舌尖上的中国2·时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄有关我国最早种植水稻的专题片,你认为最符合拍摄要求的外景地是

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.大汶口遗址

2.有学者指出:“周自武王灭殷,周公、成王践奄(指周公征伐武庚叛乱及其同盟军奄国)以后(国)遂被制度划一的各(封)国所取代。”据此可知( )

A.剥夺了封国治理的自主权 B.促进了政治文化的同质化

C.标志着国家治理走向成熟 D.开创了中央集权的新模式

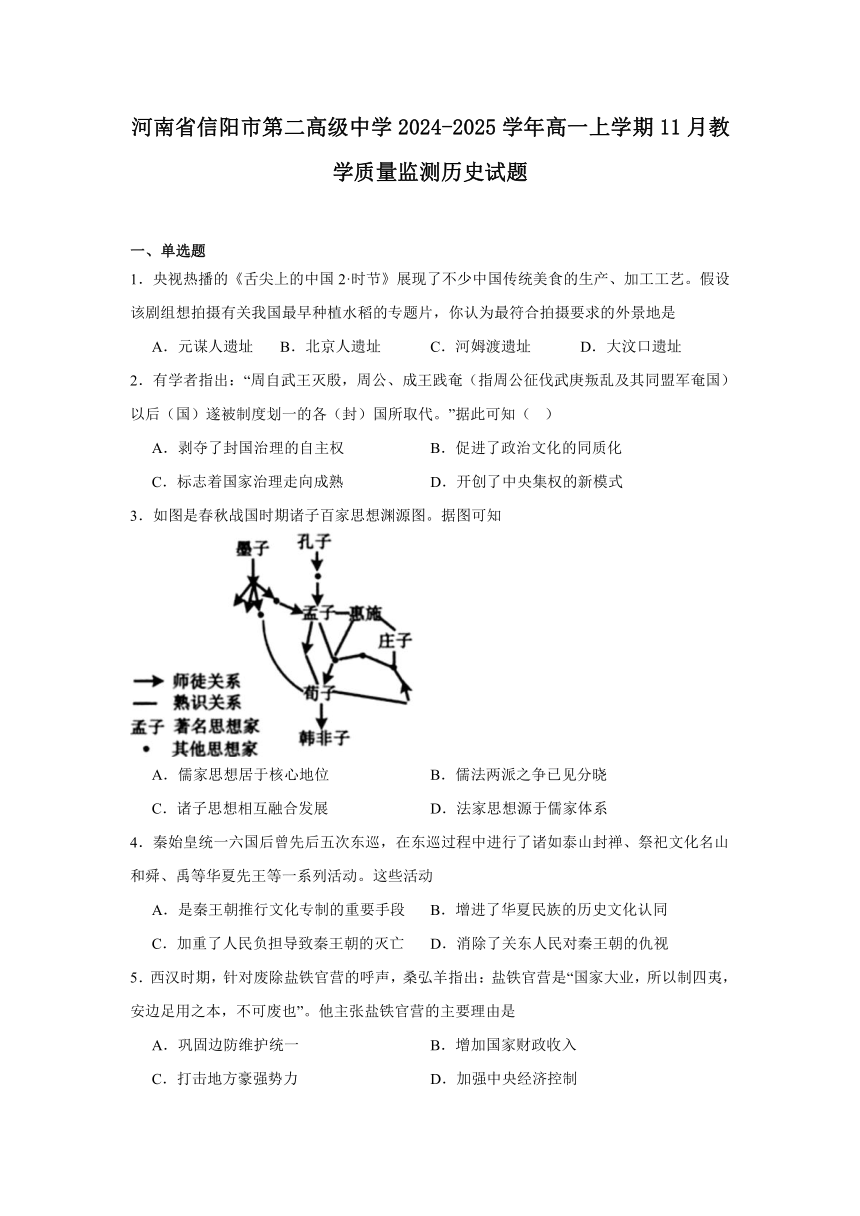

3.如图是春秋战国时期诸子百家思想渊源图。据图可知

A.儒家思想居于核心地位 B.儒法两派之争已见分晓

C.诸子思想相互融合发展 D.法家思想源于儒家体系

4.秦始皇统一六国后曾先后五次东巡,在东巡过程中进行了诸如泰山封禅、祭祀文化名山和舜、禹等华夏先王等一系列活动。这些活动

A.是秦王朝推行文化专制的重要手段 B.增进了华夏民族的历史文化认同

C.加重了人民负担导致秦王朝的灭亡 D.消除了关东人民对秦王朝的仇视

5.西汉时期,针对废除盐铁官营的呼声,桑弘羊指出:盐铁官营是“国家大业,所以制四夷,安边足用之本,不可废也”。他主张盐铁官营的主要理由是

A.巩固边防维护统一 B.增加国家财政收入

C.打击地方豪强势力 D.加强中央经济控制

6.关于大运河的评价,自古以来褒贬不一,众说纷纭。下列古人评价大运河的诗句中,持完全否定态度的是( )

A.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输。”

B.“应是天教开汴水,一千余里地无山。”

C.“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。”

D.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”

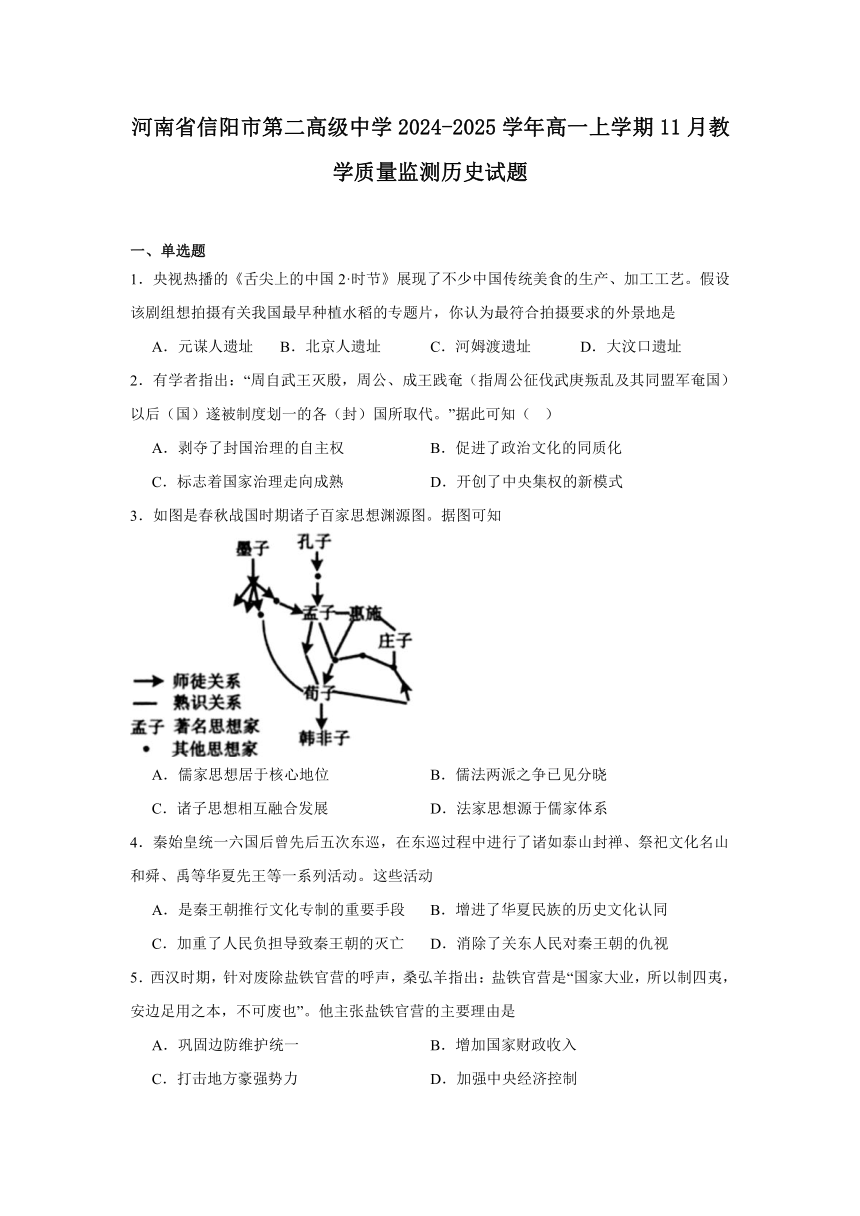

7.隋唐三省六部制示意图中,→表示上下隶属关系, 表示政令下达程序。其中正确的一项是

A.

B.

C.

D.

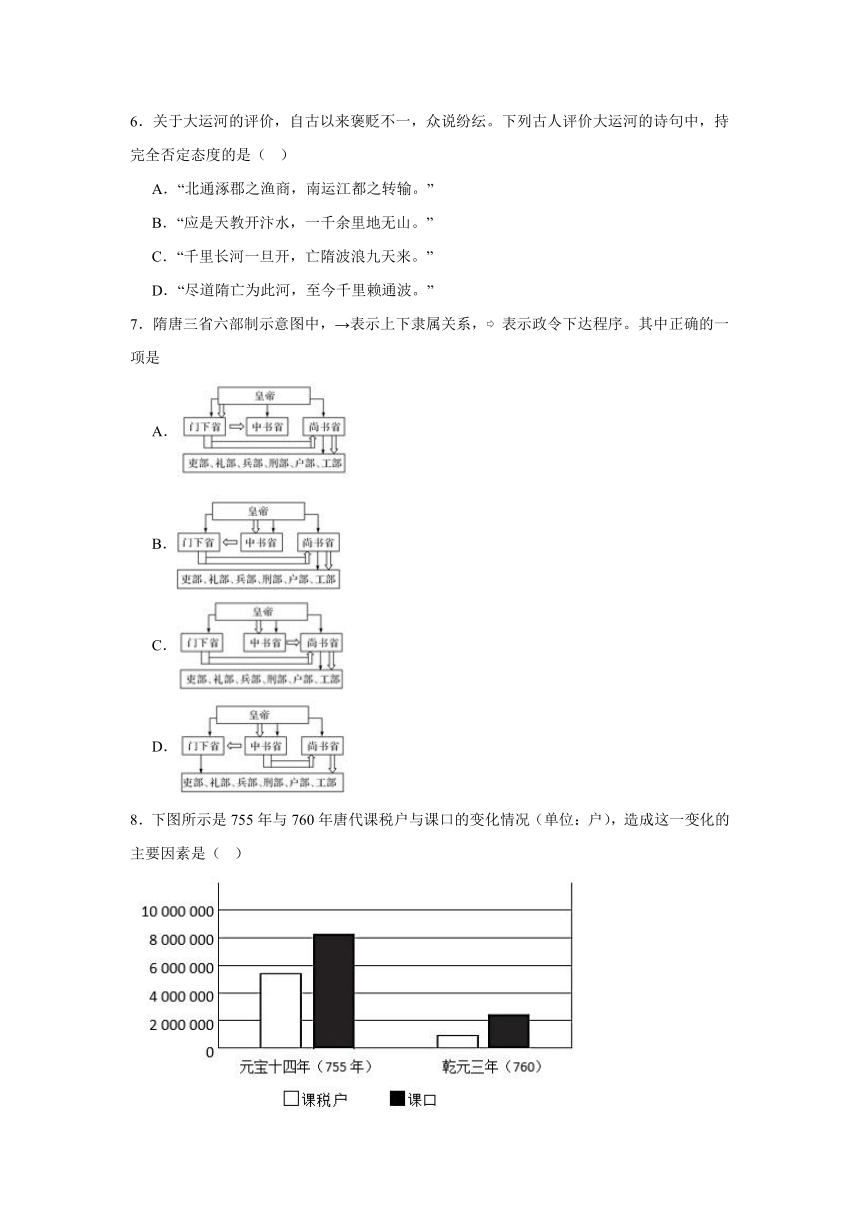

8.下图所示是755年与760年唐代课税户与课口的变化情况(单位:户),造成这一变化的主要因素是( )

A.农民赋税负担减轻 B.土地兼并的严重

C.社会经济臻于鼎盛 D.社会局势的动荡

9.据史料记载,北宋建立后,地方政权实行路、州、县三级制。一路之中帅、漕、仓、宪四司并立,同掌军政、民政、财政、司法等权,规定“凡兵、民钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守民通签书实行。”这些做法( )

A.强化了中央对地方的控制 B.杜绝了地方官员的徇私舞弊

C.旨在提高地方的行政效率 D.铲除了地方分裂割据的基础

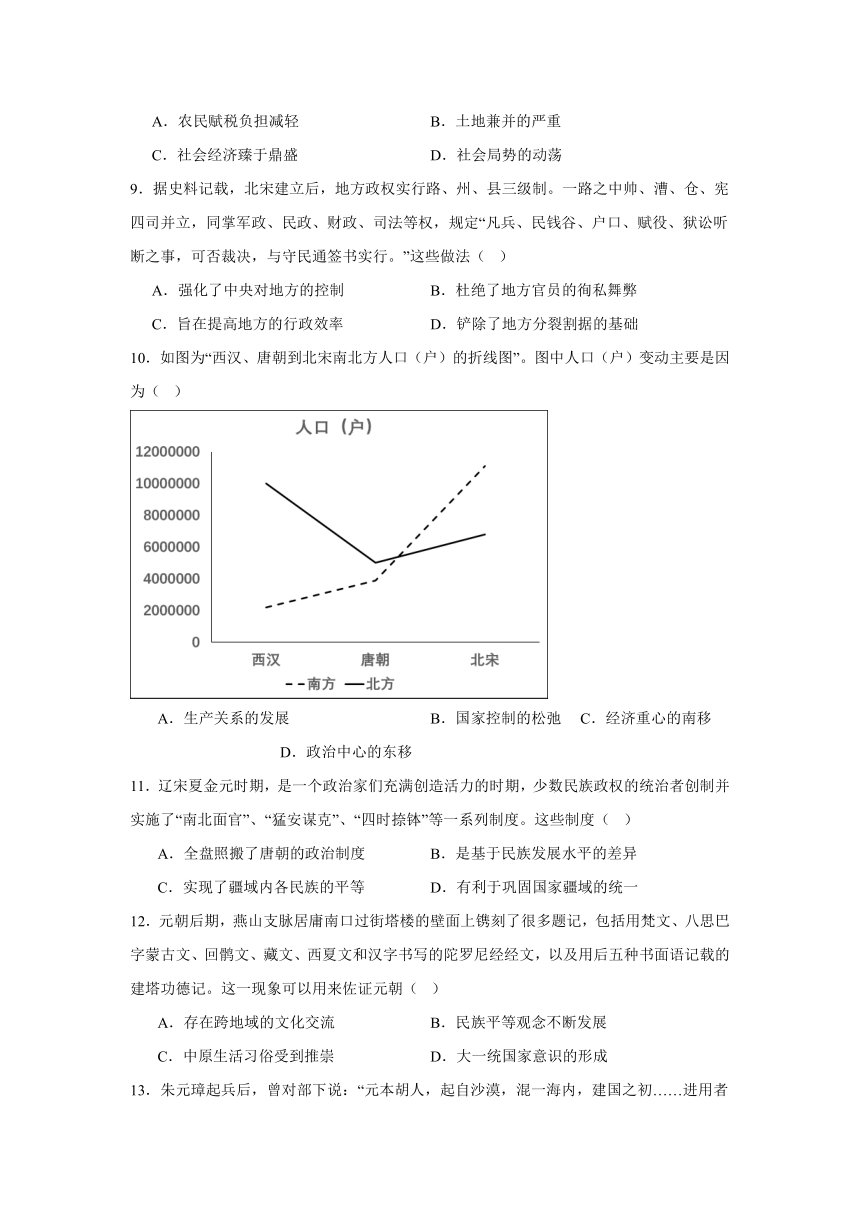

10.如图为“西汉、唐朝到北宋南北方人口(户)的折线图”。图中人口(户)变动主要是因为( )

A.生产关系的发展 B.国家控制的松弛 C.经济重心的南移 D.政治中心的东移

11.辽宋夏金元时期,是一个政治家们充满创造活力的时期,少数民族政权的统治者创制并实施了“南北面官”、“猛安谋克”、“四时捺钵”等一系列制度。这些制度( )

A.全盘照搬了唐朝的政治制度 B.是基于民族发展水平的差异

C.实现了疆域内各民族的平等 D.有利于巩固国家疆域的统一

12.元朝后期,燕山支脉居庸南口过街塔楼的壁面上镌刻了很多题记,包括用梵文、八思巴字蒙古文、回鹘文、藏文、西夏文和汉字书写的陀罗尼经经文,以及用后五种书面语记载的建塔功德记。这一现象可以用来佐证元朝( )

A.存在跨地域的文化交流 B.民族平等观念不断发展

C.中原生活习俗受到推崇 D.大一统国家意识的形成

13.朱元璋起兵后,曾对部下说:“元本胡人,起自沙漠,混一海内,建国之初……进用者又皆君子”,朱元璋这一言论( )

A.揭示蒙古统治阶层的统治腐朽 B.具有典型的“华夷”观念

C.承认蒙古族建立元朝的进步性 D.为推翻元朝统治寻找依据

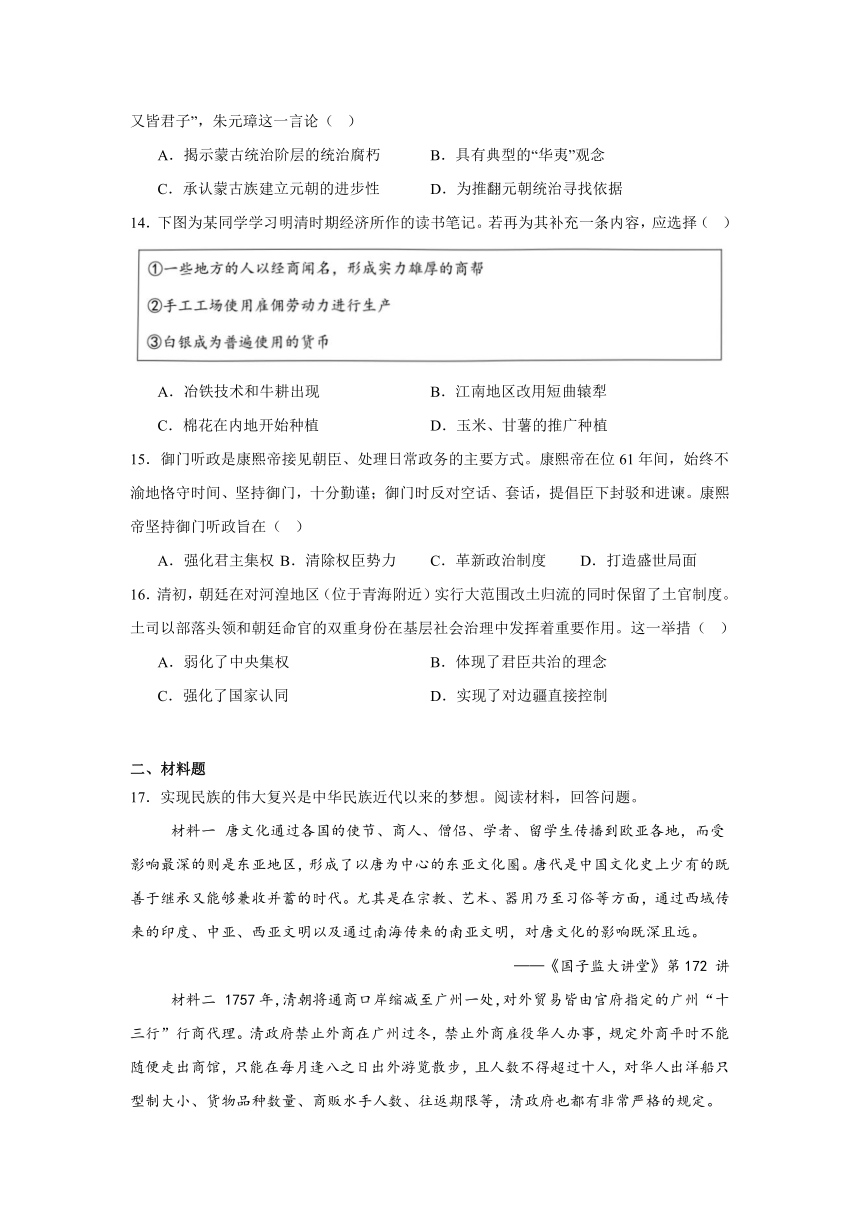

14.下图为某同学学习明清时期经济所作的读书笔记。若再为其补充一条内容,应选择( )

A.冶铁技术和牛耕出现 B.江南地区改用短曲辕犁

C.棉花在内地开始种植 D.玉米、甘薯的推广种植

15.御门听政是康熙帝接见朝臣、处理日常政务的主要方式。康熙帝在位61年间,始终不渝地恪守时间、坚持御门,十分勤谨;御门时反对空话、套话,提倡臣下封驳和进谏。康熙帝坚持御门听政旨在( )

A.强化君主集权 B.清除权臣势力 C.革新政治制度 D.打造盛世局面

16.清初,朝廷在对河湟地区(位于青海附近)实行大范围改土归流的同时保留了土官制度。土司以部落头领和朝廷命官的双重身份在基层社会治理中发挥着重要作用。这一举措( )

A.弱化了中央集权 B.体现了君臣共治的理念

C.强化了国家认同 D.实现了对边疆直接控制

二、材料题

17.实现民族的伟大复兴是中华民族近代以来的梦想。阅读材料,回答问题。

材料一 唐文化通过各国的使节、商人、僧侣、学者、留学生传播到欧亚各地,而受影响最深的则是东亚地区,形成了以唐为中心的东亚文化圈。唐代是中国文化史上少有的既善于继承又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对唐文化的影响既深且远。

——《国子监大讲堂》第172 讲

材料二 1757年,清朝将通商口岸缩减至广州一处,对外贸易皆由官府指定的广州“十三行”行商代理。清政府禁止外商在广州过冬,禁止外商雇役华人办事,规定外商平时不能随便走出商馆,只能在每月逢八之日出外游览散步,且人数不得超过十人,对华人出洋船只型制大小、货物品种数量、商贩水手人数、往返期限等,清政府也都有非常严格的规定。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)据材料一,归纳唐朝中外文化交往的特点。

(2)依据材料二概括清朝在对外贸易方面采取的措施,并结合所学简析其影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代三省六部制在实践过程中不断丰富和变化,逐渐向二省和一省转变,三省合属议事、办公、职能取向统一。一方面,皇帝启用年轻官员担任中书门下二品,行使宰相的权力,随着时间的发展,以中书令、尚书令为主的宰相职务其权力渐渐削弱,成为虚职;另一方面,三省分权,在一定程度上相互推卸责任,导致效率低下,为了协调各部门的职责,唐代建立了统一的政事堂议事制度。政事堂始设于门下省,唐高宗年间迁于中书省,政事堂也改称为中书门下。

——摘编自张靖《唐代三省六部制的发展及变化》

材料二 朱元璋于1382年仿照宋朝制度建立了大学士,这些人都在内廷,所以又称为内阁学士或内阁大学士。其时,内阁学士的官职只有五品,又不能参与机要,在朝廷里的地位并不高。由于这些学士辅政有限,朱元璋很快又否定了这种形式。明成祖即位后,“特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁参预机务,阁臣之预机务自此始”。此时内阁大学士相比朱元璋时期已有了很大的变化,他们都是深得成祖信任的心腹,且得以参与机务。但是在官制的设置上,他们仍均为五品以下官员。洪熙、宣德年间,内阁的官职由正五品一跃成为正三品,并且还以六部尚书来兼任,同时获得了对内阁权力的发展起到决定性作用的“票拟”之权。到了嘉靖朝,首辅制度形成,在朝位座次上,内阁首辅已经超过了尚书。可以说内阁首辅虽无宰相之名但实际上已经拥有了权相的地位。

——摘编自李子龙《论明朝宰相的废除与内阁制度的确立》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代三省六部制发生的变化及影响。

(2)根据材料二,概述明朝内阁权力的变化。

19.儒家思想是中国传统文化的主流思想。阅读下列材料,并回答问题。

材料一 以激烈变革的时代为背景,以崛起的士阶层为骨干,以兴旺的私学为基地,战国时代,学术思想界出现了诸子并起,学派林立,相互驳难的空前繁荣的文化气象,揭开了中国文化史上最为光彩夺目的篇章。

——摘编自冯天瑜等著《中华文化史》

材料二 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”“天子受命于天,天下受命于天子。”“与天同者大治,与天异者大乱。”

——董仲舒《春秋繁露》

材料三 (魏晋时期)佛道的流行对中国传统的儒家学说构成了威胁,儒家奋起反击……韩愈的思想比较粗糙,还不足以与佛老相抗衡。到了宋代,理学的兴起,儒家思想发展到了一个新阶段。理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微,论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)材料一中“文化气象”指的是什么局面 并据材料一,指出这一局面出现的经济背景。

(2)据材料二,概括指出董仲舒的主张,并说明其提出该主张的目的。

(3)据材料三,指出儒学走向“精微”的表现。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国古代朝代更迭简图

中国古代经历了几次大的分裂时期和几次大的统一时期,每次大分裂以后的大统一时期,统治者都对国家治理进行了制度创新。请围绕“制度创新”拟定一个具体的论题,并用中国古代史的相关史实加以阐述。(要求:论题明确,史实准确,史论结合,表述清晰)

答案及简析

一、单选题

1.答案:C

简析:河姆渡遗址是七八千年前长江流域开始种植水稻的聚落,符合拍摄最早种植水稻专题片的要求,C 项正确;元谋人和北京人遗址没有原始农业生产遗存,A、B 项错误;大汶口遗址主要种植粟,D 项错误。

2.答案:B

简析:材料表明西周建立后各封国采用相同制度,促进了政治文化的同质化,B 项正确;分封制下诸侯国自主权较大,A、D 项错误;材料不能表明国家治理走向成熟,C 项错误。

3.答案:C

简析:从诸子百家思想渊源图可知,各家思想存在师徒或熟识关系,相互吸收融合,C 项正确;图中未体现儒家核心地位,A 项错误;未表明儒法之争结果,B 项错误;法家思想源于儒家体系只是部分信息,不能概括主旨,D 项错误。

4.答案:B

简析:秦始皇东巡的活动有助于消弭关东士民与秦人的隔阂,增进华夏民族历史文化认同,B 项正确;这些活动与文化专制无关,A 项错误;未直接加重人民负担导致秦朝灭亡,C 项错误;不能完全消除关东人民对秦朝的仇视,D 项错误。

5.答案:A

简析:桑弘羊主张盐铁官营是从维护国家安全和统一角度出发,认为其是制四夷、安边足用之本,A 项正确;增加财政收入是为巩固边防服务,B 项不是主要理由;材料未体现打击豪强和加强经济控制,C、D 项错误。

6.答案:C

简析:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来” 认为大运河开凿导致隋朝灭亡,对大运河持完全否定态度,C 项正确;“北通涿郡之渔商,南运江都之转输” 肯定了大运河沟通南北经济的作用,A 项错误;“应是天教开汴水,一千余里地无山” 表明大运河改善交通,是肯定态度,B 项错误;“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波” 肯定了大运河的交通运输作用,D 项错误。

7.答案:B

简析:隋唐三省六部制中,中书省是决策机构,门下省是审核机构,尚书省下设六部为执行机构,B 项符合,A、C、D 项错误。

8.答案:D

简析:755 - 760 年唐代课税户与课口数下降是因为安史之乱爆发,社会动荡,人口流亡,户籍制度破坏,D 项正确;古代农民赋税负担重,A 项错误;土地兼并破坏均田制,但不是课税户与课口数下降的主要原因,B 项错误;这一时期唐朝经济衰落,C 项错误。

9.答案:A

简析:北宋设置多个官职分化地方权力,加强了中央对地方的控制,A 项正确;杜绝地方官员徇私舞弊不符合史实,B 项错误;目的是加强中央集权而非提高地方行政效率,C 项错误;铲除地方分裂割据基础不符合史实,D 项错误。

10.答案:C

简析:从西汉到北宋,南方人口逐渐增加并超过北方,反映了经济重心从北方向南方转移,C 项正确;生产关系发展不能解释南北人口变化原因,A 项错误;社会控制松弛不能说明南方人口超过北方的原因,B 项错误;政治中心东移与南方人口增加无关,D 项错误。

11.答案:B

简析:辽宋夏金元时期的这些制度是统治者结合民族发展水平差异而创制的,B 项正确;不是全盘照搬唐朝制度,A 项错误;四等人制存在民族歧视,未实现民族平等,C 项错误;这一时期中国疆域处于分裂状态,D 项错误。

12.答案:A

简析:元朝后期多种文字并存于过街塔楼壁面,可佐证存在跨地域文化交流,A 项正确;材料不能体现民族平等,元朝实行民族分化政策,B 项错误;未体现中原生活习俗受推崇,C 项错误;仅多种文字并存不能体现大一统国家意识,D 项错误。

13.答案:C

简析:朱元璋说元朝 “进用者又皆君子”,承认了蒙古族建立元朝的进步性,C 项正确;未揭示蒙古统治腐朽,A 项错误;材料未体现典型 “华夷” 观念,B 项错误;不是为推翻元朝统治找依据,D 项错误。

14.答案:D

简析:玉米、甘薯在明清时期从美洲传入并广泛推广种植,对当时经济社会有重要影响,符合笔记内容,D 项正确;冶铁技术和牛耕出现在春秋战国时期,A 项错误;江南地区改用短曲辕犁在唐朝,B 项错误;棉花在内地种植始于宋朝,C 项错误。

15.答案:A

简析:康熙帝坚持御门听政、提倡臣下封驳和进谏,主要目的是强化君主皇权,A 项正确;清除权臣势力也是为强化君主集权,B 项不是主要目的;未体现革新政治制度,C 项错误;不能说明其目的是打造盛世局面,D 项错误。

16.答案:C

简析:清初在河湟地区让土司以双重身份管理地方,有利于强化土司对国家的认同,C 项正确;这一做法加强了中央集权,A 项错误;与君臣共治无关,B 项错误;没有实现对边疆直接控制,D 项错误。

二、材料题

17.

(1):特点为传播范围广,影响东亚形成文化圈;兼收并蓄,吸收多种外来文明;传播途径多样,通过多种人员传播。

(2):措施有缩减通商口岸、十三行代理贸易、限制外商和华人活动。影响是一定程度抵御侵略,但阻碍中外交流,使中国落后挨打。

18.

(1):变化是三省长官权力削弱、扩大宰相范围,确立并发展政事堂议事制度为中书门下。影响是削弱相权、加强君权、提高行政效率。

(2):明太祖时内阁为顾问机构,不得参与机要;地位提升但官职低;洪熙、宣德年间地位提升获票拟权;嘉靖朝首辅地位超越尚书,拥有相权地位。

19.

(1):局面是百家争鸣。经济背景是铁犁牛耕推广,井田制瓦解,封建土地私有制确立,为学术繁荣提供物质基础和条件。

(2):主张有罢黜百家独尊儒术、君权神授、天人合一和天人感应。目的是加强中央集权,巩固统治,统一思想,维护君主专制。

(3):表现为形成哲学体系,提出 “理” 为万物本源;融合佛道思想,完善理论,应对挑战。

20.示例论题:国家统一推动制度创新。阐述:秦朝统一后确立专制主义中央集权制度基本格局,加强中央集权。隋朝完善该制度,确立三省六部制、科举制等,加强大一统。元朝实行行省制加强中央集权。总之,国家统一为制度发展提供前提,制度创新利于维护统一。

一、单选题

1.央视热播的《舌尖上的中国2·时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄有关我国最早种植水稻的专题片,你认为最符合拍摄要求的外景地是

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.大汶口遗址

2.有学者指出:“周自武王灭殷,周公、成王践奄(指周公征伐武庚叛乱及其同盟军奄国)以后(国)遂被制度划一的各(封)国所取代。”据此可知( )

A.剥夺了封国治理的自主权 B.促进了政治文化的同质化

C.标志着国家治理走向成熟 D.开创了中央集权的新模式

3.如图是春秋战国时期诸子百家思想渊源图。据图可知

A.儒家思想居于核心地位 B.儒法两派之争已见分晓

C.诸子思想相互融合发展 D.法家思想源于儒家体系

4.秦始皇统一六国后曾先后五次东巡,在东巡过程中进行了诸如泰山封禅、祭祀文化名山和舜、禹等华夏先王等一系列活动。这些活动

A.是秦王朝推行文化专制的重要手段 B.增进了华夏民族的历史文化认同

C.加重了人民负担导致秦王朝的灭亡 D.消除了关东人民对秦王朝的仇视

5.西汉时期,针对废除盐铁官营的呼声,桑弘羊指出:盐铁官营是“国家大业,所以制四夷,安边足用之本,不可废也”。他主张盐铁官营的主要理由是

A.巩固边防维护统一 B.增加国家财政收入

C.打击地方豪强势力 D.加强中央经济控制

6.关于大运河的评价,自古以来褒贬不一,众说纷纭。下列古人评价大运河的诗句中,持完全否定态度的是( )

A.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输。”

B.“应是天教开汴水,一千余里地无山。”

C.“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。”

D.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”

7.隋唐三省六部制示意图中,→表示上下隶属关系, 表示政令下达程序。其中正确的一项是

A.

B.

C.

D.

8.下图所示是755年与760年唐代课税户与课口的变化情况(单位:户),造成这一变化的主要因素是( )

A.农民赋税负担减轻 B.土地兼并的严重

C.社会经济臻于鼎盛 D.社会局势的动荡

9.据史料记载,北宋建立后,地方政权实行路、州、县三级制。一路之中帅、漕、仓、宪四司并立,同掌军政、民政、财政、司法等权,规定“凡兵、民钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守民通签书实行。”这些做法( )

A.强化了中央对地方的控制 B.杜绝了地方官员的徇私舞弊

C.旨在提高地方的行政效率 D.铲除了地方分裂割据的基础

10.如图为“西汉、唐朝到北宋南北方人口(户)的折线图”。图中人口(户)变动主要是因为( )

A.生产关系的发展 B.国家控制的松弛 C.经济重心的南移 D.政治中心的东移

11.辽宋夏金元时期,是一个政治家们充满创造活力的时期,少数民族政权的统治者创制并实施了“南北面官”、“猛安谋克”、“四时捺钵”等一系列制度。这些制度( )

A.全盘照搬了唐朝的政治制度 B.是基于民族发展水平的差异

C.实现了疆域内各民族的平等 D.有利于巩固国家疆域的统一

12.元朝后期,燕山支脉居庸南口过街塔楼的壁面上镌刻了很多题记,包括用梵文、八思巴字蒙古文、回鹘文、藏文、西夏文和汉字书写的陀罗尼经经文,以及用后五种书面语记载的建塔功德记。这一现象可以用来佐证元朝( )

A.存在跨地域的文化交流 B.民族平等观念不断发展

C.中原生活习俗受到推崇 D.大一统国家意识的形成

13.朱元璋起兵后,曾对部下说:“元本胡人,起自沙漠,混一海内,建国之初……进用者又皆君子”,朱元璋这一言论( )

A.揭示蒙古统治阶层的统治腐朽 B.具有典型的“华夷”观念

C.承认蒙古族建立元朝的进步性 D.为推翻元朝统治寻找依据

14.下图为某同学学习明清时期经济所作的读书笔记。若再为其补充一条内容,应选择( )

A.冶铁技术和牛耕出现 B.江南地区改用短曲辕犁

C.棉花在内地开始种植 D.玉米、甘薯的推广种植

15.御门听政是康熙帝接见朝臣、处理日常政务的主要方式。康熙帝在位61年间,始终不渝地恪守时间、坚持御门,十分勤谨;御门时反对空话、套话,提倡臣下封驳和进谏。康熙帝坚持御门听政旨在( )

A.强化君主集权 B.清除权臣势力 C.革新政治制度 D.打造盛世局面

16.清初,朝廷在对河湟地区(位于青海附近)实行大范围改土归流的同时保留了土官制度。土司以部落头领和朝廷命官的双重身份在基层社会治理中发挥着重要作用。这一举措( )

A.弱化了中央集权 B.体现了君臣共治的理念

C.强化了国家认同 D.实现了对边疆直接控制

二、材料题

17.实现民族的伟大复兴是中华民族近代以来的梦想。阅读材料,回答问题。

材料一 唐文化通过各国的使节、商人、僧侣、学者、留学生传播到欧亚各地,而受影响最深的则是东亚地区,形成了以唐为中心的东亚文化圈。唐代是中国文化史上少有的既善于继承又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对唐文化的影响既深且远。

——《国子监大讲堂》第172 讲

材料二 1757年,清朝将通商口岸缩减至广州一处,对外贸易皆由官府指定的广州“十三行”行商代理。清政府禁止外商在广州过冬,禁止外商雇役华人办事,规定外商平时不能随便走出商馆,只能在每月逢八之日出外游览散步,且人数不得超过十人,对华人出洋船只型制大小、货物品种数量、商贩水手人数、往返期限等,清政府也都有非常严格的规定。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)据材料一,归纳唐朝中外文化交往的特点。

(2)依据材料二概括清朝在对外贸易方面采取的措施,并结合所学简析其影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代三省六部制在实践过程中不断丰富和变化,逐渐向二省和一省转变,三省合属议事、办公、职能取向统一。一方面,皇帝启用年轻官员担任中书门下二品,行使宰相的权力,随着时间的发展,以中书令、尚书令为主的宰相职务其权力渐渐削弱,成为虚职;另一方面,三省分权,在一定程度上相互推卸责任,导致效率低下,为了协调各部门的职责,唐代建立了统一的政事堂议事制度。政事堂始设于门下省,唐高宗年间迁于中书省,政事堂也改称为中书门下。

——摘编自张靖《唐代三省六部制的发展及变化》

材料二 朱元璋于1382年仿照宋朝制度建立了大学士,这些人都在内廷,所以又称为内阁学士或内阁大学士。其时,内阁学士的官职只有五品,又不能参与机要,在朝廷里的地位并不高。由于这些学士辅政有限,朱元璋很快又否定了这种形式。明成祖即位后,“特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁参预机务,阁臣之预机务自此始”。此时内阁大学士相比朱元璋时期已有了很大的变化,他们都是深得成祖信任的心腹,且得以参与机务。但是在官制的设置上,他们仍均为五品以下官员。洪熙、宣德年间,内阁的官职由正五品一跃成为正三品,并且还以六部尚书来兼任,同时获得了对内阁权力的发展起到决定性作用的“票拟”之权。到了嘉靖朝,首辅制度形成,在朝位座次上,内阁首辅已经超过了尚书。可以说内阁首辅虽无宰相之名但实际上已经拥有了权相的地位。

——摘编自李子龙《论明朝宰相的废除与内阁制度的确立》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代三省六部制发生的变化及影响。

(2)根据材料二,概述明朝内阁权力的变化。

19.儒家思想是中国传统文化的主流思想。阅读下列材料,并回答问题。

材料一 以激烈变革的时代为背景,以崛起的士阶层为骨干,以兴旺的私学为基地,战国时代,学术思想界出现了诸子并起,学派林立,相互驳难的空前繁荣的文化气象,揭开了中国文化史上最为光彩夺目的篇章。

——摘编自冯天瑜等著《中华文化史》

材料二 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”“天子受命于天,天下受命于天子。”“与天同者大治,与天异者大乱。”

——董仲舒《春秋繁露》

材料三 (魏晋时期)佛道的流行对中国传统的儒家学说构成了威胁,儒家奋起反击……韩愈的思想比较粗糙,还不足以与佛老相抗衡。到了宋代,理学的兴起,儒家思想发展到了一个新阶段。理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微,论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)材料一中“文化气象”指的是什么局面 并据材料一,指出这一局面出现的经济背景。

(2)据材料二,概括指出董仲舒的主张,并说明其提出该主张的目的。

(3)据材料三,指出儒学走向“精微”的表现。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国古代朝代更迭简图

中国古代经历了几次大的分裂时期和几次大的统一时期,每次大分裂以后的大统一时期,统治者都对国家治理进行了制度创新。请围绕“制度创新”拟定一个具体的论题,并用中国古代史的相关史实加以阐述。(要求:论题明确,史实准确,史论结合,表述清晰)

答案及简析

一、单选题

1.答案:C

简析:河姆渡遗址是七八千年前长江流域开始种植水稻的聚落,符合拍摄最早种植水稻专题片的要求,C 项正确;元谋人和北京人遗址没有原始农业生产遗存,A、B 项错误;大汶口遗址主要种植粟,D 项错误。

2.答案:B

简析:材料表明西周建立后各封国采用相同制度,促进了政治文化的同质化,B 项正确;分封制下诸侯国自主权较大,A、D 项错误;材料不能表明国家治理走向成熟,C 项错误。

3.答案:C

简析:从诸子百家思想渊源图可知,各家思想存在师徒或熟识关系,相互吸收融合,C 项正确;图中未体现儒家核心地位,A 项错误;未表明儒法之争结果,B 项错误;法家思想源于儒家体系只是部分信息,不能概括主旨,D 项错误。

4.答案:B

简析:秦始皇东巡的活动有助于消弭关东士民与秦人的隔阂,增进华夏民族历史文化认同,B 项正确;这些活动与文化专制无关,A 项错误;未直接加重人民负担导致秦朝灭亡,C 项错误;不能完全消除关东人民对秦朝的仇视,D 项错误。

5.答案:A

简析:桑弘羊主张盐铁官营是从维护国家安全和统一角度出发,认为其是制四夷、安边足用之本,A 项正确;增加财政收入是为巩固边防服务,B 项不是主要理由;材料未体现打击豪强和加强经济控制,C、D 项错误。

6.答案:C

简析:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来” 认为大运河开凿导致隋朝灭亡,对大运河持完全否定态度,C 项正确;“北通涿郡之渔商,南运江都之转输” 肯定了大运河沟通南北经济的作用,A 项错误;“应是天教开汴水,一千余里地无山” 表明大运河改善交通,是肯定态度,B 项错误;“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波” 肯定了大运河的交通运输作用,D 项错误。

7.答案:B

简析:隋唐三省六部制中,中书省是决策机构,门下省是审核机构,尚书省下设六部为执行机构,B 项符合,A、C、D 项错误。

8.答案:D

简析:755 - 760 年唐代课税户与课口数下降是因为安史之乱爆发,社会动荡,人口流亡,户籍制度破坏,D 项正确;古代农民赋税负担重,A 项错误;土地兼并破坏均田制,但不是课税户与课口数下降的主要原因,B 项错误;这一时期唐朝经济衰落,C 项错误。

9.答案:A

简析:北宋设置多个官职分化地方权力,加强了中央对地方的控制,A 项正确;杜绝地方官员徇私舞弊不符合史实,B 项错误;目的是加强中央集权而非提高地方行政效率,C 项错误;铲除地方分裂割据基础不符合史实,D 项错误。

10.答案:C

简析:从西汉到北宋,南方人口逐渐增加并超过北方,反映了经济重心从北方向南方转移,C 项正确;生产关系发展不能解释南北人口变化原因,A 项错误;社会控制松弛不能说明南方人口超过北方的原因,B 项错误;政治中心东移与南方人口增加无关,D 项错误。

11.答案:B

简析:辽宋夏金元时期的这些制度是统治者结合民族发展水平差异而创制的,B 项正确;不是全盘照搬唐朝制度,A 项错误;四等人制存在民族歧视,未实现民族平等,C 项错误;这一时期中国疆域处于分裂状态,D 项错误。

12.答案:A

简析:元朝后期多种文字并存于过街塔楼壁面,可佐证存在跨地域文化交流,A 项正确;材料不能体现民族平等,元朝实行民族分化政策,B 项错误;未体现中原生活习俗受推崇,C 项错误;仅多种文字并存不能体现大一统国家意识,D 项错误。

13.答案:C

简析:朱元璋说元朝 “进用者又皆君子”,承认了蒙古族建立元朝的进步性,C 项正确;未揭示蒙古统治腐朽,A 项错误;材料未体现典型 “华夷” 观念,B 项错误;不是为推翻元朝统治找依据,D 项错误。

14.答案:D

简析:玉米、甘薯在明清时期从美洲传入并广泛推广种植,对当时经济社会有重要影响,符合笔记内容,D 项正确;冶铁技术和牛耕出现在春秋战国时期,A 项错误;江南地区改用短曲辕犁在唐朝,B 项错误;棉花在内地种植始于宋朝,C 项错误。

15.答案:A

简析:康熙帝坚持御门听政、提倡臣下封驳和进谏,主要目的是强化君主皇权,A 项正确;清除权臣势力也是为强化君主集权,B 项不是主要目的;未体现革新政治制度,C 项错误;不能说明其目的是打造盛世局面,D 项错误。

16.答案:C

简析:清初在河湟地区让土司以双重身份管理地方,有利于强化土司对国家的认同,C 项正确;这一做法加强了中央集权,A 项错误;与君臣共治无关,B 项错误;没有实现对边疆直接控制,D 项错误。

二、材料题

17.

(1):特点为传播范围广,影响东亚形成文化圈;兼收并蓄,吸收多种外来文明;传播途径多样,通过多种人员传播。

(2):措施有缩减通商口岸、十三行代理贸易、限制外商和华人活动。影响是一定程度抵御侵略,但阻碍中外交流,使中国落后挨打。

18.

(1):变化是三省长官权力削弱、扩大宰相范围,确立并发展政事堂议事制度为中书门下。影响是削弱相权、加强君权、提高行政效率。

(2):明太祖时内阁为顾问机构,不得参与机要;地位提升但官职低;洪熙、宣德年间地位提升获票拟权;嘉靖朝首辅地位超越尚书,拥有相权地位。

19.

(1):局面是百家争鸣。经济背景是铁犁牛耕推广,井田制瓦解,封建土地私有制确立,为学术繁荣提供物质基础和条件。

(2):主张有罢黜百家独尊儒术、君权神授、天人合一和天人感应。目的是加强中央集权,巩固统治,统一思想,维护君主专制。

(3):表现为形成哲学体系,提出 “理” 为万物本源;融合佛道思想,完善理论,应对挑战。

20.示例论题:国家统一推动制度创新。阐述:秦朝统一后确立专制主义中央集权制度基本格局,加强中央集权。隋朝完善该制度,确立三省六部制、科举制等,加强大一统。元朝实行行省制加强中央集权。总之,国家统一为制度发展提供前提,制度创新利于维护统一。

同课章节目录