2024—2025学年度山西省晋城市高一第一学期选科调研暨12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山西省晋城市高一第一学期选科调研暨12月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 220.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山西省晋城市2024-2025学年高一上学期选科调研暨12月月考历史试题

一、单选题(本大题共16小题)

1.考古发现龙山文化中的山西陶寺遗址,大型墓随葬品可达一二百件,有彩绘陶器、彩绘木器、玉或石制的礼器和装饰品以及整猪骨架等。大型墓已发现9座,不及墓葬总数的1%,经鉴定墓主都是男性。小型墓墓坑小而狭长,大多没有木质葬具和随葬品,这类墓约占墓葬总数的90%。这反映了当时该地( )

A.社会等级分化明显 B.国家组织能力比较强

C.礼乐制度较为完善 D.已出现复杂阶级分化

2.《礼记·王制》记载:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等……天子之田方千里,公、侯田方百里,伯七十里,子、男五十里……”据此可知该制度( )

A.推动了宗族内部凝聚力的加强 B.反映了中央集权趋势的不断强化

C.具备了封建政治制度的典型特征 D.体现了分封宗法制下的统治秩序

3.战国时期,有学者主张“法不阿贵,绳不挠曲。贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天”。这一主张体现了( )

A.孔子“为政以德” B.韩非子的严刑峻法思想

C.墨子的节用思想 D.老子朴素的辩证法思想

4.史学家钱穆曾说:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。严格说来,要到秦汉,才是中国历史上正式有统一政府。”其意在强调秦汉( )

A.奠定中国封建政治制度基本格局 B.“大一统”政体确立

C.专制主义中央集权发展到了顶峰 D.创立了中央集权制度

5.汉朝文帝时曾诏“举贤良、方正、能直言极谏者”,并且规定县乃至乡要根据人口规模“以户口率置三老、孝悌、力田常员,令各率其意以道民焉”。据此可知( )

A.察举制已经基本确立 B.基层治理体系逐步完善

C.官员选拔方式多样性 D.儒家思想的影响力扩大

6.魏晋时期,关中地区出现了“百姓不专农殖,乃无车牛”的情况。黄河下游地区,农业生产凋敝,田地荒芜。河套平原、河西走廊等重要农业区,大部分都成为游牧区。出现该现象的主要原因是( )

A.豪强士族的不断发展 B.自然灾害频发

C.政局的动荡影响经济 D.南方得到开发

7.山西省大同市出土的北魏时期的宋绍祖(幽州刺史,爵位为敦煌公)石椁壁画,其内容左壁为五人在舞蹈跳跃,上身穿交领宽袖长袍,下身着长裤,长裤在膝盖处扎住;正面壁画有两个博衣高冠、面相丰满的汉族中年男子席地而坐,左方之人膝上平放一筝,右方之人人物服装与南朝“竹林七贤”图中服装相似。该壁画反映出当时( )

A.繁盛的少数民族经济 B.鲜明的文化地域特色

C.相互交融的民族文化 D.丰富多彩的市民生活

8.唐太宗李世民吸取隋亡的教训,在他统治期间,出现了“贞观之治”。史书记载,唐太宗多次强调“致安之本,惟在得人”“实理(治)乱所系,尤需得人”。这反映了唐太宗( )

A.崇文抑武的治国方针 B.戒奢从简以身作则的原则

C.整顿吏治的坚定决心 D.重视人才虚心纳谏的理念

9.唐代外来人才颇有发挥余地。波斯王子卑路斯在唐朝担任左威卫将军;新罗人崔致远唐僖宗年间进士及第,出任溧水县尉;大食人李彦升在科举考试一举成名,成为翰林院学士;越南人姜公辅进士及第,授同平章事。这反映了唐代( )

A.政府注重与少数民族的交流 B.提高了中央政府行政效率

C.顺应了民族交融的历史趋势 D.奉行开放包容的统治策略

10.元朝许衡在其著作《时务五事》中曾说:“国朝(元朝)土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。”因此元朝( )

A.采用因俗而治的民族策略 B.借鉴了汉族典章制度

C.实行民族差别“四等人制” D.扩大了地方自主权力

11.唐宋时期,六部长官一般无权向皇帝直接奏事。到明代,六部直属皇帝,其长官可直接上书皇帝。这主要是因为( )

A.内阁制度的建立 B.宰相制度的废除 C.行省制度的取消 D.厂卫机构的设立

12.顺治十八年(1661年),清政府逼迁沿海居民,尽毁沿海民房物资和船只;康熙二十二年(1683年),清政府则规定“(迁民复归故土)甚为紧要,应察明原业,各还其主”。出现该变化的主要原因是( )

A.打击海上走私活动 B.殖民者在沿海活动的频繁

C.海禁政策名存实亡 D.统一多民族国家得到发展

13.清廷于1900年6月21日发布对外宣战诏书,但南方督抚拒不承认。6月26日,在南方督抚的授意下,上海道台与各国领事举行议谈,双方均承认“上海租界归各国公(共)同保护,长江及苏、杭内地均归各督抚保护,两不相扰”。这一事件导致( )

A.列强侵华方式出现变化 B.列强掀起了瓜分中国狂潮

C.清政府统治根基的动摇 D.清政府的统治得到了加强

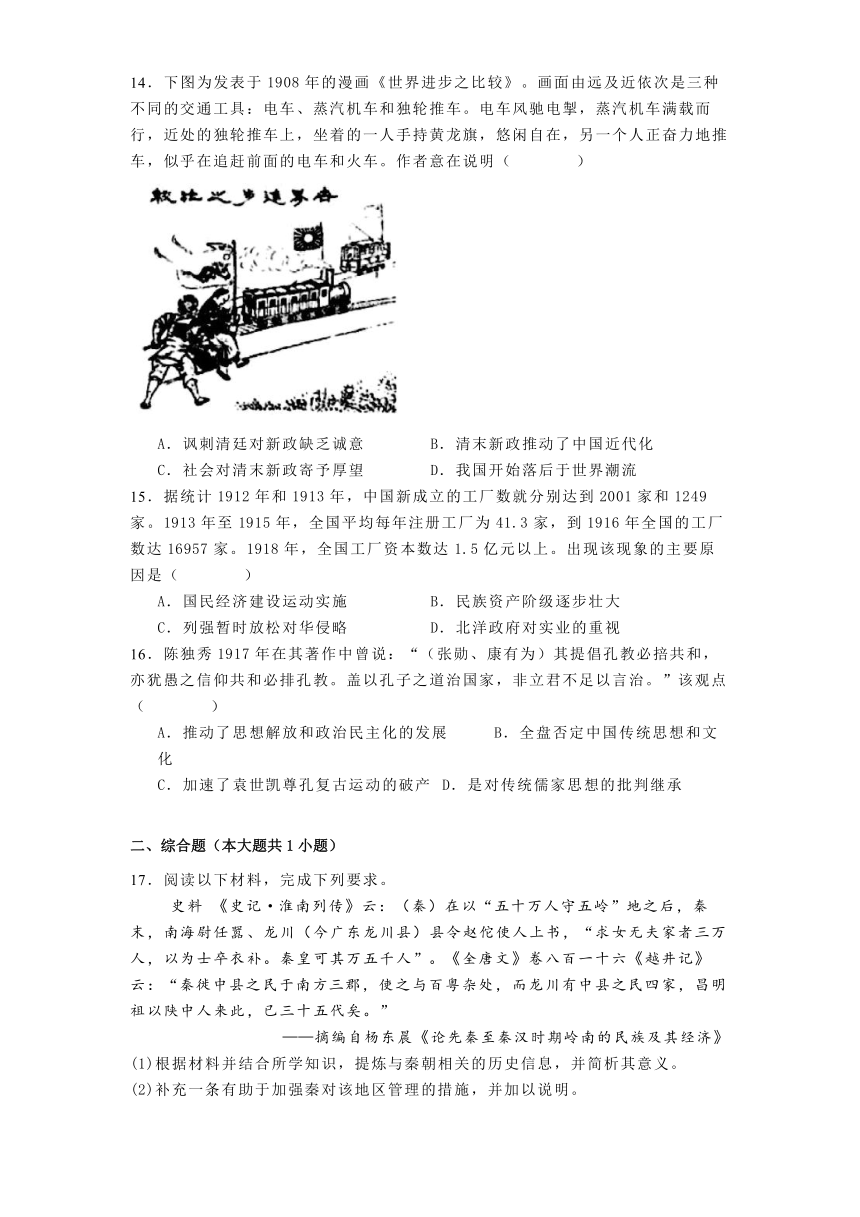

14.下图为发表于1908年的漫画《世界进步之比较》。画面由远及近依次是三种不同的交通工具:电车、蒸汽机车和独轮推车。电车风驰电掣,蒸汽机车满载而行,近处的独轮推车上,坐着的一人手持黄龙旗,悠闲自在,另一个人正奋力地推车,似乎在追赶前面的电车和火车。作者意在说明( )

A.讽刺清廷对新政缺乏诚意 B.清末新政推动了中国近代化

C.社会对清末新政寄予厚望 D.我国开始落后于世界潮流

15.据统计1912年和1913年,中国新成立的工厂数就分别达到2001家和1249家。1913年至1915年,全国平均每年注册工厂为41.3家,到1916年全国的工厂数达16957家。1918年,全国工厂资本数达1.5亿元以上。出现该现象的主要原因是( )

A.国民经济建设运动实施 B.民族资产阶级逐步壮大

C.列强暂时放松对华侵略 D.北洋政府对实业的重视

16.陈独秀1917年在其著作中曾说:“(张勋、康有为)其提倡孔教必掊共和,亦犹愚之信仰共和必排孔教。盖以孔子之道治国家,非立君不足以言治。”该观点( )

A.推动了思想解放和政治民主化的发展 B.全盘否定中国传统思想和文化

C.加速了袁世凯尊孔复古运动的破产 D.是对传统儒家思想的批判继承

二、综合题(本大题共1小题)

17.阅读以下材料,完成下列要求。

史料 《史记·淮南列传》云:(秦)在以“五十万人守五岭”地之后,秦末,南海尉任嚣、龙川(今广东龙川县)县令赵佗使人上书,“求女无夫家者三万人,以为士卒衣补。秦皇可其万五千人”。《全唐文》卷八百一十六《越井记》云:“秦徙中县之民于南方三郡,使之与百粤杂处,而龙川有中县之民四家,昌明祖以陕中人来此,已三十五代矣。”

——摘编自杨东晨《论先秦至秦汉时期岭南的民族及其经济》

(1)根据材料并结合所学知识,提炼与秦朝相关的历史信息,并简析其意义。

(2)补充一条有助于加强秦对该地区管理的措施,并加以说明。

三、材料题(本大题共1小题)

18.阅读以下材料,完成下列要求。

材料一 因为(北宋)在夺取政权之初,对内部的篡夺成风的局势必须刹住,对外部的分崩离析局面也必须加以结束,而且还要防范其重演。所以赵匡胤在即位之后,在政治、军事和财政经济诸方面的立法都贯串着一个总的原则:以防弊之政,为立国之法。

——邓广铭《宋史十讲》

材料二 大抵宋三百年间,其家法严,故吕、武之变不生于肘腋;其国体顺,故莽、卓之祸不作于朝廷。吏以仁为治而苍鹰乳虎之暴无所施于郡国,人以法相守而椎埋结驷之侠无所容于闾巷。其制世定俗,盖有汉、唐之所不能臻者。独其弱势宜矫而烦议当黜,事权恶其过夺而文法恶其太拘,要以矫枉而得于正则善矣。

——陈邦瞻《宋史纪事本末·叙》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述北宋建国之初面临的问题。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括北宋的治国措施。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述北宋的治国措施。

四、综合题(本大题共1小题)

19.阅读以下材料,完成下列要求。

材料一 1689年《尼布楚条约》签订后,康熙帝决意开展测绘中国大地的工作。他命人从广州购入测绘仪器,自己也学习测定经纬度技术,先让传教士测绘京师附近地图,由他亲自校勘。他认定新地图确实远胜旧图,于是决定依靠传教士用西法测绘全国地图。他们采用三角法测量,先后对华北、东北、西北、华东、西南等地进行测绘,又让学过西法的两名喇嘛到西藏进行测绘。1714年还测绘了台湾西部。1719年分图完成,最后由雷孝思等合成《皇舆全览图》,“全图一、离合凡三十二帧,别为分省图,各省一帧”。这是中国首次在实测基础上,以经纬线斜交的梯形投影法绘制的全中国地图。18世纪初完成全中国的三角测量,这在当时走在世界许多国家前列。另外,在测量中发现经线一度的长距不等:纬度越高每条经线的直线距离越长。这些测量结果可作为牛顿的“地球扁圆说”的证明,在世界地理学上此项测绘工程也颇具意义的。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 中国古代的地图测绘(部分)

时期 概况

三代及之前 传说大禹铸九鼎,鼎上即有九州地图,称《山海图》

春秋战国 当时地图已经初步具有比例的概念,地图的基本要素已经具备,种类为军事图和各国各地区图

秦汉 汉代的地图种类更多,出现了地形图、城市图、宫殿图等,涉及的地域也扩大到汉朝周边

魏晋 西晋裴秀提出了“制图六体”的理论,并绘制了《禹贡地域图》,这是中国历史上最早的地图集

隋唐 隋唐时期的地图有了等高线的概念,有的还附有文字,记载了户口、赋税、山川等,形成了全国性的图经或图志,并成为朝廷制定和实施政令的依据

宋 南宋时期,印刷地图出现

明清 《广舆图》开创了系统地使用图例和“计里画方”的制图方法,并经印刷而大量发行《郑和航海图》是我国现存的闻名世界的实用航海图;利玛窦用西法绘制《坤舆万国全图》;康熙令中国官员和西方传教士测绘完成《皇舆全览图》,此为我国第一幅实测全国地图

——摘编自葛剑雄《中国古代的地图测绘》

(1)根据材料并结合所学知识,概括《皇舆全览图》绘制的条件。简评《皇舆全览图》的意义。

(2)围绕中国古代地图测绘的史实提炼一个论题,并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

答案及简析

一、单选题

1.答案:A

简析:山西陶寺遗址墓葬在规模和随葬品上有显著差别,大型墓随葬品丰富,墓主为男性且数量少,小型墓墓坑小且大多无随葬品,这表明当时出现了贫富差距和社会等级分化,A 项正确;材料未体现墓葬修建所需人力物力及国家组织能力,且当时处于新石器时代,尚未形成国家,B 项排除;仅从 “玉或石制的礼器” 只能说明礼仪制度有萌芽,不能确定礼乐制度完善,C 项排除;材料只能看出权贵和平民阶层分化,无法判断阶级分化复杂程度,D 项排除。

2.答案:D

简析:材料中《礼记》记载了公、侯、伯、子、男的贵族等级及相应土地分配,结合西周实行分封制、宗法制,可推断出这体现了分封宗法制下的统治秩序,D 项正确;材料未表明贵族间的血缘关系及宗族内部凝聚力情况,A 项排除;西周尚未确立中央集权制度,B 项排除;西周是奴隶社会,封建政治制度尚未形成,C 项排除。

3.答案:B

简析:材料中 “法不阿贵,绳不挠曲” 强调法律公正性和严肃性,不论身份地位,这符合法家严刑峻法思想,B 项正确;孔子 “为政以德” 与材料内容不符,且孔子生活在春秋时期,A 项排除;墨子节用思想在材料中未体现,C 项排除;老子朴素辩证法思想与材料内容无关,且老子是春秋时期学者,D 项排除。

4.答案:A

简析:秦汉时期建立了皇帝制度、三公九卿制、郡县制等专制主义中央集权制度,奠定了中国封建政治制度基本格局,这是钱穆强调秦汉是中国历史上正式有统一政府的原因,A 项正确;“大一统” 政体在秦汉之前也有一定发展,B 项不准确;专制主义中央集权发展到顶峰是在清朝军机处设立后,C 项排除;中央集权制度不能全面概括秦汉时期的政治制度创新,D 项排除。

5.答案:D

简析:文帝时期选拔人才的标准如贤良、方正等与儒家思想道德观念相符,设置三老等也体现儒家思想在社会治理中的作用,说明儒家思想影响力在扩大,D 项正确;察举制在汉武帝时基本确立,文帝时期只是萌芽,A 项排除;材料主要涉及人才选拔和道德教化,不是基层治理体系完善,B 项排除;材料未体现官员选拔方式多样性,C 项排除。

6.答案:C

简析:魏晋时期北方政局动荡,民族政权更迭频繁,战乱不断,导致农业经济遭到破坏,如关中、黄河下游等地农业凋敝,河套平原等变为游牧区,C 项正确;豪强士族发展以农业经济为基础,与题干农业凋敝主旨不符,A 项排除;自然灾害不是主要原因,B 项排除;材料未提及南方开发对北方的影响,D 项排除。

7.答案:C

简析:北魏鲜卑人墓葬中有汉族文化元素,如壁画中人物服装等,反映了当时民族交融频繁,C 项正确;材料不能体现少数民族经济繁荣,A 项排除;主要体现民族交融,而非地域特色,B 项排除;墓主人是官员、贵族,不是市民,D 项排除。

8.答案:D

简析:唐太宗强调 “致安之本,惟在得人”“实理(治)乱所系,尤需得人”,表明他重视人才选拔和任用,虚心纳谏,D 项正确;“崇文抑武” 是宋代方针,A 项排除;材料未提及戒奢从简,B 项排除;“得人” 主要指选拔人才,而非整顿吏治,C 项排除。

9.答案:D

简析:波斯、新罗、大食、越南等外国人在唐朝参加科举并担任官职,体现了唐朝对外交往开放包容,D 项正确;这些人是外国人,不是少数民族,A 项排除;少数外国官员对中央政府行政效率影响不大,B 项排除;材料主要是对外交往,不是民族交融,C 项排除。

10.答案:B

简析:材料中元朝因疆域辽阔、民族众多,认为行汉法可长久统治,所以借鉴汉族典章制度,B 项正确;材料强调行汉法,不是因俗而治,A 项排除;“四等人制” 与行汉法不符,C 项排除;元朝行省制度加强了中央集权,并非扩大地方自主权,D 项排除。

11.答案:B

简析:唐宋有宰相时,六部长官通过宰相奏事,明代废除宰相后,六部直属皇帝,长官可直接上书皇帝,B 项正确;内阁制度建立在明成祖时期,与六部长官奏事权变化无直接关系,A 项排除;行省制度是地方行政制度,与中央六部长官奏事无关,C 项排除;厂卫机构是特务机构,不影响六部奏事权,D 项排除。

12.答案:D

简析:清朝前期海禁,后期开海让迁民复归故土,主要原因是 1683 年收复台湾后海疆局势稳定,统一多民族国家发展,禁海弊端显现,D 项正确;海禁有利于打击走私,不会因打击走私放松海禁,A 项排除;殖民者活动频繁会强化海禁,B 项排除;“海禁政策名存实亡” 不符合史实,C 项排除。

13.答案:C

简析:“东南互保” 使南方督抚与列强签订协议,地方权力扩张,中央权力削弱,清政府统治基础动摇,C 项正确;材料未体现列强侵略方式变化,A 项排除;列强瓜分中国狂潮在甲午战后,B 项排除;“东南互保” 削弱了清政府统治,D 项排除。

14.答案:A

简析:漫画中清朝的独轮推车与电车、蒸汽机车差距大,且车上人悠闲,推车人奋力追赶,隐喻清政府新政和立宪徒有其表,作者意在讽刺清廷对新政缺乏诚意,A 项正确;漫画未体现清末新政推动近代化,B 项排除;未表明社会对清末新政的期望,C 项排除;“我国开始落后于世界潮流” 说法错误,D 项排除。

15.答案:C

简析:1912 - 1918 年工厂数量和资本增加,主要原因是一战期间列强放松对华经济侵略,C 项正确;国民经济建设运动 1935 年开始,A 项排除;民族资产阶级壮大是结果不是原因,B 项排除;北洋政府重视实业不是主要原因,D 项排除。

16.答案:A

简析:陈独秀认为儒学与共和相悖,批判儒学对专制的维护,有助于新文化运动时期的思想解放和民主政治发展,A 项正确;材料只批判儒学维护专制部分,不是全盘否定传统思想文化,B 项排除;袁世凯尊孔复古运动 1916 年已破产,C 项排除;材料未体现对儒学的继承,D 项排除。

二、综合题

17.

(1):信息为秦朝将岭南纳入统治、设置郡县、移民岭南。意义是带来先进技术、文化、劳动力,推动岭南开发,促进风俗进步,利于统一多民族国家形成发展和民族交融,丰富中华文化内涵。

(2):示例一开凿灵渠,目的是运输军队和补给以统一岭南,影响是巩固统治、加强联系、促进农业和民族交融。示例二修建驰道,背景是秦统一后加强管理,影响是方便物资运输和政令传达,加强对岭南管理。

18.

(1):面临地方重臣和藩镇割据势力与中央矛盾、北宋与周边少数民族政权矛盾。

(2):采取崇文抑武方针,罢免宿将兵权,增设通判与知州制约,地方赋税大部分收归中央,地方精锐入禁军拱卫京师且定期换防。

(3):吸取唐末五代教训,强化专制集权,利于维护稳定统一,但分权过度、文官政治导致行政效率低、强干弱枝、军队战斗力低,引发民族和财政危机。

19.

(1):条件有统治者重视、国家巩固发展、测绘技术传承、西方技术传入、国家治理需要、测绘人才贡献。意义是加强地方管理、巩固国家、传播西方科技、奠定疆域版图基础、推动测绘技术进步。

(2):示例论题是中国古代政治、经济和对外交流推动地图测绘发展。论证从春秋战国、秦汉、隋唐、宋明、清等时期阐述这些因素对地图测绘的影响,最后总结随着国家发展和交流增多,地图绘制技术和范围不断进步扩大。

一、单选题(本大题共16小题)

1.考古发现龙山文化中的山西陶寺遗址,大型墓随葬品可达一二百件,有彩绘陶器、彩绘木器、玉或石制的礼器和装饰品以及整猪骨架等。大型墓已发现9座,不及墓葬总数的1%,经鉴定墓主都是男性。小型墓墓坑小而狭长,大多没有木质葬具和随葬品,这类墓约占墓葬总数的90%。这反映了当时该地( )

A.社会等级分化明显 B.国家组织能力比较强

C.礼乐制度较为完善 D.已出现复杂阶级分化

2.《礼记·王制》记载:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等……天子之田方千里,公、侯田方百里,伯七十里,子、男五十里……”据此可知该制度( )

A.推动了宗族内部凝聚力的加强 B.反映了中央集权趋势的不断强化

C.具备了封建政治制度的典型特征 D.体现了分封宗法制下的统治秩序

3.战国时期,有学者主张“法不阿贵,绳不挠曲。贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天”。这一主张体现了( )

A.孔子“为政以德” B.韩非子的严刑峻法思想

C.墨子的节用思想 D.老子朴素的辩证法思想

4.史学家钱穆曾说:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。严格说来,要到秦汉,才是中国历史上正式有统一政府。”其意在强调秦汉( )

A.奠定中国封建政治制度基本格局 B.“大一统”政体确立

C.专制主义中央集权发展到了顶峰 D.创立了中央集权制度

5.汉朝文帝时曾诏“举贤良、方正、能直言极谏者”,并且规定县乃至乡要根据人口规模“以户口率置三老、孝悌、力田常员,令各率其意以道民焉”。据此可知( )

A.察举制已经基本确立 B.基层治理体系逐步完善

C.官员选拔方式多样性 D.儒家思想的影响力扩大

6.魏晋时期,关中地区出现了“百姓不专农殖,乃无车牛”的情况。黄河下游地区,农业生产凋敝,田地荒芜。河套平原、河西走廊等重要农业区,大部分都成为游牧区。出现该现象的主要原因是( )

A.豪强士族的不断发展 B.自然灾害频发

C.政局的动荡影响经济 D.南方得到开发

7.山西省大同市出土的北魏时期的宋绍祖(幽州刺史,爵位为敦煌公)石椁壁画,其内容左壁为五人在舞蹈跳跃,上身穿交领宽袖长袍,下身着长裤,长裤在膝盖处扎住;正面壁画有两个博衣高冠、面相丰满的汉族中年男子席地而坐,左方之人膝上平放一筝,右方之人人物服装与南朝“竹林七贤”图中服装相似。该壁画反映出当时( )

A.繁盛的少数民族经济 B.鲜明的文化地域特色

C.相互交融的民族文化 D.丰富多彩的市民生活

8.唐太宗李世民吸取隋亡的教训,在他统治期间,出现了“贞观之治”。史书记载,唐太宗多次强调“致安之本,惟在得人”“实理(治)乱所系,尤需得人”。这反映了唐太宗( )

A.崇文抑武的治国方针 B.戒奢从简以身作则的原则

C.整顿吏治的坚定决心 D.重视人才虚心纳谏的理念

9.唐代外来人才颇有发挥余地。波斯王子卑路斯在唐朝担任左威卫将军;新罗人崔致远唐僖宗年间进士及第,出任溧水县尉;大食人李彦升在科举考试一举成名,成为翰林院学士;越南人姜公辅进士及第,授同平章事。这反映了唐代( )

A.政府注重与少数民族的交流 B.提高了中央政府行政效率

C.顺应了民族交融的历史趋势 D.奉行开放包容的统治策略

10.元朝许衡在其著作《时务五事》中曾说:“国朝(元朝)土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。”因此元朝( )

A.采用因俗而治的民族策略 B.借鉴了汉族典章制度

C.实行民族差别“四等人制” D.扩大了地方自主权力

11.唐宋时期,六部长官一般无权向皇帝直接奏事。到明代,六部直属皇帝,其长官可直接上书皇帝。这主要是因为( )

A.内阁制度的建立 B.宰相制度的废除 C.行省制度的取消 D.厂卫机构的设立

12.顺治十八年(1661年),清政府逼迁沿海居民,尽毁沿海民房物资和船只;康熙二十二年(1683年),清政府则规定“(迁民复归故土)甚为紧要,应察明原业,各还其主”。出现该变化的主要原因是( )

A.打击海上走私活动 B.殖民者在沿海活动的频繁

C.海禁政策名存实亡 D.统一多民族国家得到发展

13.清廷于1900年6月21日发布对外宣战诏书,但南方督抚拒不承认。6月26日,在南方督抚的授意下,上海道台与各国领事举行议谈,双方均承认“上海租界归各国公(共)同保护,长江及苏、杭内地均归各督抚保护,两不相扰”。这一事件导致( )

A.列强侵华方式出现变化 B.列强掀起了瓜分中国狂潮

C.清政府统治根基的动摇 D.清政府的统治得到了加强

14.下图为发表于1908年的漫画《世界进步之比较》。画面由远及近依次是三种不同的交通工具:电车、蒸汽机车和独轮推车。电车风驰电掣,蒸汽机车满载而行,近处的独轮推车上,坐着的一人手持黄龙旗,悠闲自在,另一个人正奋力地推车,似乎在追赶前面的电车和火车。作者意在说明( )

A.讽刺清廷对新政缺乏诚意 B.清末新政推动了中国近代化

C.社会对清末新政寄予厚望 D.我国开始落后于世界潮流

15.据统计1912年和1913年,中国新成立的工厂数就分别达到2001家和1249家。1913年至1915年,全国平均每年注册工厂为41.3家,到1916年全国的工厂数达16957家。1918年,全国工厂资本数达1.5亿元以上。出现该现象的主要原因是( )

A.国民经济建设运动实施 B.民族资产阶级逐步壮大

C.列强暂时放松对华侵略 D.北洋政府对实业的重视

16.陈独秀1917年在其著作中曾说:“(张勋、康有为)其提倡孔教必掊共和,亦犹愚之信仰共和必排孔教。盖以孔子之道治国家,非立君不足以言治。”该观点( )

A.推动了思想解放和政治民主化的发展 B.全盘否定中国传统思想和文化

C.加速了袁世凯尊孔复古运动的破产 D.是对传统儒家思想的批判继承

二、综合题(本大题共1小题)

17.阅读以下材料,完成下列要求。

史料 《史记·淮南列传》云:(秦)在以“五十万人守五岭”地之后,秦末,南海尉任嚣、龙川(今广东龙川县)县令赵佗使人上书,“求女无夫家者三万人,以为士卒衣补。秦皇可其万五千人”。《全唐文》卷八百一十六《越井记》云:“秦徙中县之民于南方三郡,使之与百粤杂处,而龙川有中县之民四家,昌明祖以陕中人来此,已三十五代矣。”

——摘编自杨东晨《论先秦至秦汉时期岭南的民族及其经济》

(1)根据材料并结合所学知识,提炼与秦朝相关的历史信息,并简析其意义。

(2)补充一条有助于加强秦对该地区管理的措施,并加以说明。

三、材料题(本大题共1小题)

18.阅读以下材料,完成下列要求。

材料一 因为(北宋)在夺取政权之初,对内部的篡夺成风的局势必须刹住,对外部的分崩离析局面也必须加以结束,而且还要防范其重演。所以赵匡胤在即位之后,在政治、军事和财政经济诸方面的立法都贯串着一个总的原则:以防弊之政,为立国之法。

——邓广铭《宋史十讲》

材料二 大抵宋三百年间,其家法严,故吕、武之变不生于肘腋;其国体顺,故莽、卓之祸不作于朝廷。吏以仁为治而苍鹰乳虎之暴无所施于郡国,人以法相守而椎埋结驷之侠无所容于闾巷。其制世定俗,盖有汉、唐之所不能臻者。独其弱势宜矫而烦议当黜,事权恶其过夺而文法恶其太拘,要以矫枉而得于正则善矣。

——陈邦瞻《宋史纪事本末·叙》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述北宋建国之初面临的问题。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括北宋的治国措施。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述北宋的治国措施。

四、综合题(本大题共1小题)

19.阅读以下材料,完成下列要求。

材料一 1689年《尼布楚条约》签订后,康熙帝决意开展测绘中国大地的工作。他命人从广州购入测绘仪器,自己也学习测定经纬度技术,先让传教士测绘京师附近地图,由他亲自校勘。他认定新地图确实远胜旧图,于是决定依靠传教士用西法测绘全国地图。他们采用三角法测量,先后对华北、东北、西北、华东、西南等地进行测绘,又让学过西法的两名喇嘛到西藏进行测绘。1714年还测绘了台湾西部。1719年分图完成,最后由雷孝思等合成《皇舆全览图》,“全图一、离合凡三十二帧,别为分省图,各省一帧”。这是中国首次在实测基础上,以经纬线斜交的梯形投影法绘制的全中国地图。18世纪初完成全中国的三角测量,这在当时走在世界许多国家前列。另外,在测量中发现经线一度的长距不等:纬度越高每条经线的直线距离越长。这些测量结果可作为牛顿的“地球扁圆说”的证明,在世界地理学上此项测绘工程也颇具意义的。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 中国古代的地图测绘(部分)

时期 概况

三代及之前 传说大禹铸九鼎,鼎上即有九州地图,称《山海图》

春秋战国 当时地图已经初步具有比例的概念,地图的基本要素已经具备,种类为军事图和各国各地区图

秦汉 汉代的地图种类更多,出现了地形图、城市图、宫殿图等,涉及的地域也扩大到汉朝周边

魏晋 西晋裴秀提出了“制图六体”的理论,并绘制了《禹贡地域图》,这是中国历史上最早的地图集

隋唐 隋唐时期的地图有了等高线的概念,有的还附有文字,记载了户口、赋税、山川等,形成了全国性的图经或图志,并成为朝廷制定和实施政令的依据

宋 南宋时期,印刷地图出现

明清 《广舆图》开创了系统地使用图例和“计里画方”的制图方法,并经印刷而大量发行《郑和航海图》是我国现存的闻名世界的实用航海图;利玛窦用西法绘制《坤舆万国全图》;康熙令中国官员和西方传教士测绘完成《皇舆全览图》,此为我国第一幅实测全国地图

——摘编自葛剑雄《中国古代的地图测绘》

(1)根据材料并结合所学知识,概括《皇舆全览图》绘制的条件。简评《皇舆全览图》的意义。

(2)围绕中国古代地图测绘的史实提炼一个论题,并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

答案及简析

一、单选题

1.答案:A

简析:山西陶寺遗址墓葬在规模和随葬品上有显著差别,大型墓随葬品丰富,墓主为男性且数量少,小型墓墓坑小且大多无随葬品,这表明当时出现了贫富差距和社会等级分化,A 项正确;材料未体现墓葬修建所需人力物力及国家组织能力,且当时处于新石器时代,尚未形成国家,B 项排除;仅从 “玉或石制的礼器” 只能说明礼仪制度有萌芽,不能确定礼乐制度完善,C 项排除;材料只能看出权贵和平民阶层分化,无法判断阶级分化复杂程度,D 项排除。

2.答案:D

简析:材料中《礼记》记载了公、侯、伯、子、男的贵族等级及相应土地分配,结合西周实行分封制、宗法制,可推断出这体现了分封宗法制下的统治秩序,D 项正确;材料未表明贵族间的血缘关系及宗族内部凝聚力情况,A 项排除;西周尚未确立中央集权制度,B 项排除;西周是奴隶社会,封建政治制度尚未形成,C 项排除。

3.答案:B

简析:材料中 “法不阿贵,绳不挠曲” 强调法律公正性和严肃性,不论身份地位,这符合法家严刑峻法思想,B 项正确;孔子 “为政以德” 与材料内容不符,且孔子生活在春秋时期,A 项排除;墨子节用思想在材料中未体现,C 项排除;老子朴素辩证法思想与材料内容无关,且老子是春秋时期学者,D 项排除。

4.答案:A

简析:秦汉时期建立了皇帝制度、三公九卿制、郡县制等专制主义中央集权制度,奠定了中国封建政治制度基本格局,这是钱穆强调秦汉是中国历史上正式有统一政府的原因,A 项正确;“大一统” 政体在秦汉之前也有一定发展,B 项不准确;专制主义中央集权发展到顶峰是在清朝军机处设立后,C 项排除;中央集权制度不能全面概括秦汉时期的政治制度创新,D 项排除。

5.答案:D

简析:文帝时期选拔人才的标准如贤良、方正等与儒家思想道德观念相符,设置三老等也体现儒家思想在社会治理中的作用,说明儒家思想影响力在扩大,D 项正确;察举制在汉武帝时基本确立,文帝时期只是萌芽,A 项排除;材料主要涉及人才选拔和道德教化,不是基层治理体系完善,B 项排除;材料未体现官员选拔方式多样性,C 项排除。

6.答案:C

简析:魏晋时期北方政局动荡,民族政权更迭频繁,战乱不断,导致农业经济遭到破坏,如关中、黄河下游等地农业凋敝,河套平原等变为游牧区,C 项正确;豪强士族发展以农业经济为基础,与题干农业凋敝主旨不符,A 项排除;自然灾害不是主要原因,B 项排除;材料未提及南方开发对北方的影响,D 项排除。

7.答案:C

简析:北魏鲜卑人墓葬中有汉族文化元素,如壁画中人物服装等,反映了当时民族交融频繁,C 项正确;材料不能体现少数民族经济繁荣,A 项排除;主要体现民族交融,而非地域特色,B 项排除;墓主人是官员、贵族,不是市民,D 项排除。

8.答案:D

简析:唐太宗强调 “致安之本,惟在得人”“实理(治)乱所系,尤需得人”,表明他重视人才选拔和任用,虚心纳谏,D 项正确;“崇文抑武” 是宋代方针,A 项排除;材料未提及戒奢从简,B 项排除;“得人” 主要指选拔人才,而非整顿吏治,C 项排除。

9.答案:D

简析:波斯、新罗、大食、越南等外国人在唐朝参加科举并担任官职,体现了唐朝对外交往开放包容,D 项正确;这些人是外国人,不是少数民族,A 项排除;少数外国官员对中央政府行政效率影响不大,B 项排除;材料主要是对外交往,不是民族交融,C 项排除。

10.答案:B

简析:材料中元朝因疆域辽阔、民族众多,认为行汉法可长久统治,所以借鉴汉族典章制度,B 项正确;材料强调行汉法,不是因俗而治,A 项排除;“四等人制” 与行汉法不符,C 项排除;元朝行省制度加强了中央集权,并非扩大地方自主权,D 项排除。

11.答案:B

简析:唐宋有宰相时,六部长官通过宰相奏事,明代废除宰相后,六部直属皇帝,长官可直接上书皇帝,B 项正确;内阁制度建立在明成祖时期,与六部长官奏事权变化无直接关系,A 项排除;行省制度是地方行政制度,与中央六部长官奏事无关,C 项排除;厂卫机构是特务机构,不影响六部奏事权,D 项排除。

12.答案:D

简析:清朝前期海禁,后期开海让迁民复归故土,主要原因是 1683 年收复台湾后海疆局势稳定,统一多民族国家发展,禁海弊端显现,D 项正确;海禁有利于打击走私,不会因打击走私放松海禁,A 项排除;殖民者活动频繁会强化海禁,B 项排除;“海禁政策名存实亡” 不符合史实,C 项排除。

13.答案:C

简析:“东南互保” 使南方督抚与列强签订协议,地方权力扩张,中央权力削弱,清政府统治基础动摇,C 项正确;材料未体现列强侵略方式变化,A 项排除;列强瓜分中国狂潮在甲午战后,B 项排除;“东南互保” 削弱了清政府统治,D 项排除。

14.答案:A

简析:漫画中清朝的独轮推车与电车、蒸汽机车差距大,且车上人悠闲,推车人奋力追赶,隐喻清政府新政和立宪徒有其表,作者意在讽刺清廷对新政缺乏诚意,A 项正确;漫画未体现清末新政推动近代化,B 项排除;未表明社会对清末新政的期望,C 项排除;“我国开始落后于世界潮流” 说法错误,D 项排除。

15.答案:C

简析:1912 - 1918 年工厂数量和资本增加,主要原因是一战期间列强放松对华经济侵略,C 项正确;国民经济建设运动 1935 年开始,A 项排除;民族资产阶级壮大是结果不是原因,B 项排除;北洋政府重视实业不是主要原因,D 项排除。

16.答案:A

简析:陈独秀认为儒学与共和相悖,批判儒学对专制的维护,有助于新文化运动时期的思想解放和民主政治发展,A 项正确;材料只批判儒学维护专制部分,不是全盘否定传统思想文化,B 项排除;袁世凯尊孔复古运动 1916 年已破产,C 项排除;材料未体现对儒学的继承,D 项排除。

二、综合题

17.

(1):信息为秦朝将岭南纳入统治、设置郡县、移民岭南。意义是带来先进技术、文化、劳动力,推动岭南开发,促进风俗进步,利于统一多民族国家形成发展和民族交融,丰富中华文化内涵。

(2):示例一开凿灵渠,目的是运输军队和补给以统一岭南,影响是巩固统治、加强联系、促进农业和民族交融。示例二修建驰道,背景是秦统一后加强管理,影响是方便物资运输和政令传达,加强对岭南管理。

18.

(1):面临地方重臣和藩镇割据势力与中央矛盾、北宋与周边少数民族政权矛盾。

(2):采取崇文抑武方针,罢免宿将兵权,增设通判与知州制约,地方赋税大部分收归中央,地方精锐入禁军拱卫京师且定期换防。

(3):吸取唐末五代教训,强化专制集权,利于维护稳定统一,但分权过度、文官政治导致行政效率低、强干弱枝、军队战斗力低,引发民族和财政危机。

19.

(1):条件有统治者重视、国家巩固发展、测绘技术传承、西方技术传入、国家治理需要、测绘人才贡献。意义是加强地方管理、巩固国家、传播西方科技、奠定疆域版图基础、推动测绘技术进步。

(2):示例论题是中国古代政治、经济和对外交流推动地图测绘发展。论证从春秋战国、秦汉、隋唐、宋明、清等时期阐述这些因素对地图测绘的影响,最后总结随着国家发展和交流增多,地图绘制技术和范围不断进步扩大。

同课章节目录