2025届海南省海口市海口实验中学高三上学期第四次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届海南省海口市海口实验中学高三上学期第四次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 182.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-22 20:43:50 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三年级第四次月考学业水平选择性考试历史科试题

注意事项:

1.考试时间90分钟,总共100分。

2.开考前,考生务必将自己的姓名、班级和准考证号填涂在答题卡上。

3.第I卷选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案涂黑。第II卷的答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

4.考试结束后,只交答题卡,试卷考生自己保存。

第I卷(选择题,共45分)

本题共15小题,每题3分,共45分。分为单项选择题I和单项选择题II两部分。

单项选择题I:1-13题,每题3分,共39分。每题只有一个正确选项。

1.中华文明是人类最古老的文明之一。如表反映出当时中国()

遗址 时间 遗址特征

北京东胡林遗址 距今约10000年 出土了栽培的粟和黍

安徽凌家滩遗址 距今约6000年 发现了大型的都邑、宫殿和墓葬

辽宁牛河梁遗址 距今约5300年 出土了祭坛、神庙、玉器等礼制用品

A.文明要素渐次呈现 B.社会分工高度细化

C.神权王权开始结合D.多元一体格局出现

2.西周时期,每套编钟由大小3枚组合而成,春秋末期到战国时期每套编钟数目逐渐增多,有9枚一组的和13枚一组的,曾侯乙墓出土的战国早期全套编钟不仅有65枚,而且其形制的个性化特征突出。周代编钟的变化反映出()

A.贵族凭借乐器提高了地位 B.权力重心呈现出下移趋势

C.新石器时代文化得到传承D.礼乐制度已融入百姓生活

3.据研究,战国时期,六国之人把秦称为“虎狼之国”或“虎狼”,如苏秦、游腾、屈原等,至秦末及西汉时亦然。相反,六国合纵称为“纵亲”,背弃了合纵关系被称为“负亲”。这些称谓主要反映出()

A.秦国商鞅变法存在不足 B.秦国儒家文化相对落后

C.六国与秦在文化心理上的对立D.东方六国地区严格遵守宗法制

4.《丧服》本属于《仪礼》中的一篇,东晋时成为显学,南迁士族依丧服就可以辨识门第品流和血缘亲疏。他们还对朝廷的礼乐、舆服、仪注等所谓“衣冠文物”极为重视。当时的大诗人孙绰曾说“由礼则雅,不由礼则夷”。这一现象源于()

A.儒学受到佛道挑战 B.南北方文化的交流与融合

C.门阀士族日益衰落D.东晋维护正统 文化需要

5.武则天主持修定《姓氏录》,其基本标准是“皇朝得五品官者,皆升士流”。书成之后,“缙绅士大夫多耻被甄叙,皆号此书为勋格”。这说明()

A.武则天执政遭遇普遍抵制 B.门阀世家与皇权分庭抗礼

C.统治基础扩大的趋势明显D.士族的衰微并非一蹴而就

6.据《北京历史地图集》记载,金中都城从南门-丰宜门向北,过龙津桥、宣阳门(丹凤门)千步廊御道,直抵宫城南门-应天门;过应天门,便进入宫殿群,轴线上依次排列着大安门、大安殿、宣明门、仁政门、仁政殿、昭明宫、昭明门,一直到宫城北门-拱辰门;出拱辰门外又是一条笔直的大街,一直通向中都城北门-通玄门。由此推断,金中都城的“轴线”()

A.体现女真族吸收中原王朝文化 B.具有行政、防御、商业的功能

C.适应女真族草原迁徙生活习俗 D.成为元、明两朝北京的中轴线

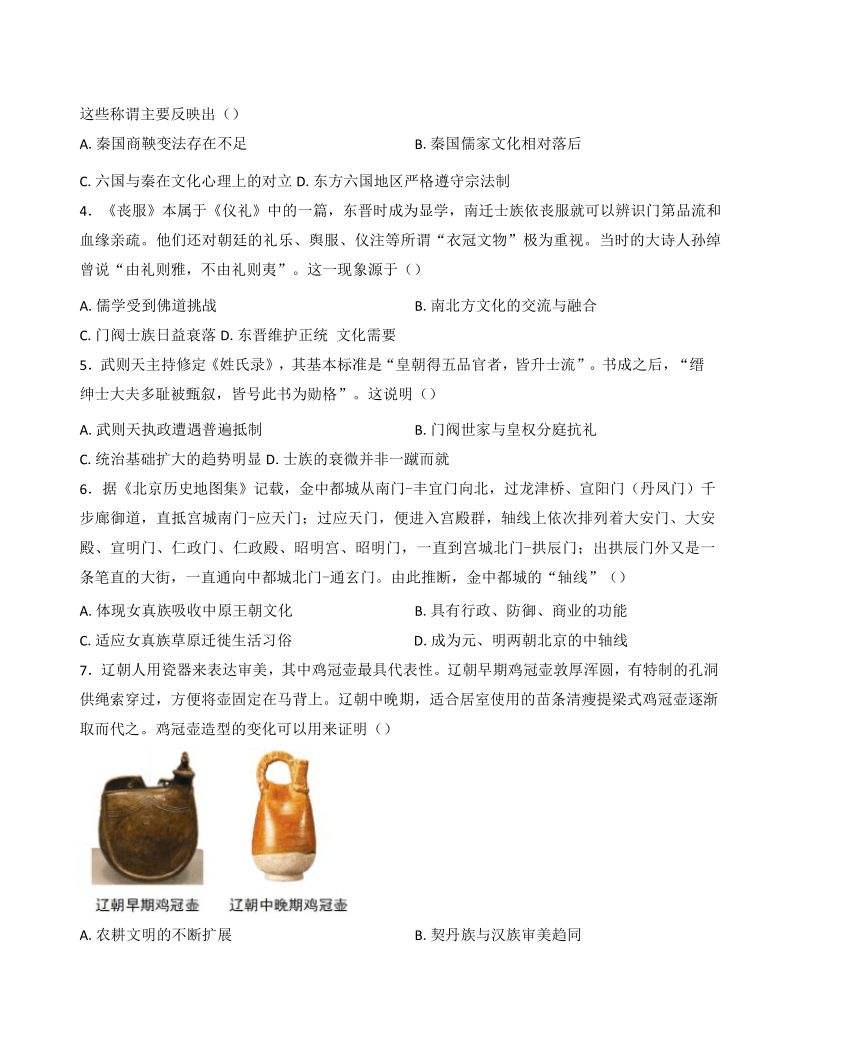

7.辽朝人用瓷器来表达审美,其中鸡冠壶最具代表性。辽朝早期鸡冠壶敦厚浑圆,有特制的孔洞供绳索穿过,方便将壶固定在马背上。辽朝中晚期,适合居室使用的苗条清瘦提梁式鸡冠壶逐渐取而代之。鸡冠壶造型的变化可以用来证明()

A.农耕文明的不断扩展 B.契丹族与汉族审美趋同

C.辽朝瓷器用途的变化D.北方游牧经济日益衰落

元代乌古孙泽任海南海北廉访时,在雷州半岛教民“浚故湖,筑大堤......计得良田数千顷,濒海广泻并为膏土。民歌之曰:舄卤为田兮,孙父之教。渠之泱泱兮,长我粳稻。自今有年兮,无旱无涝”。湖广行省还专门设有“镇守黎蛮海北海南屯田万户府”,经管琼、雷、高、化、廉等路 屯田。这主要说明,元代()

A.海南成为经济中心 B.大量移民涌入海南 C.政府注意经略海南 D.粮食产量大幅提高

9.关于鸦片战争,有人认为,“自由贸易者背后的经济能力极其强大,无法遏制或阻挡”,“如果在鸦片之外还有其他好的选择,比如说糖蜜或者大米,这场冲突就可能被称为糖蜜战争或者大米战争”。这些观点()

A.揭示了鸦片战争爆发的必然性 B.说明了当时自由主义成为英国的国策

C.认识到了鸦片战争的内在本质D.解释了战争的根源是为扭转贸易逆差

10.阅读如表,可知当时()

洋务运动时期赴美幼童籍贯分布表

省份 广东 江苏 (包括上海) 浙江 安徽 福建 山东 合计

人数 83 22 8 4 2 1 120

A.洋务运动呈现出明显的地域性特征 B.美国在各地渗透程度存在明显差异

C.留学教育受到地域开放程度的影响D.传统教育体制仍有着较强的生命力

11.19世纪70年代,针对日本阻止琉球国向中国进贡,有地方督抚在上奏中强调:琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”;中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。这说明当时

A.日本借助西方列强侵害中国权益 B.传统朝贡体系已经解体

C.地方督抚干预朝廷外交事务决策D.近代外交观念影响中国

12.1934年4月,由中国共产党提出,经宋庆龄、何香凝等1779名国内著名人士签名,以中国民族武装自卫委员会筹备会的名义发表了《中国人民对日作战的基本纲领》。其主要内容包括:

这一《纲领》的提出,表明中国共产党()

A.努力推动西安事变的和平解决 B.正确处理了民族、民主革命问题

C.争取和平、民主和团结的愿望D.政策重心全面转向抗日民族斗争

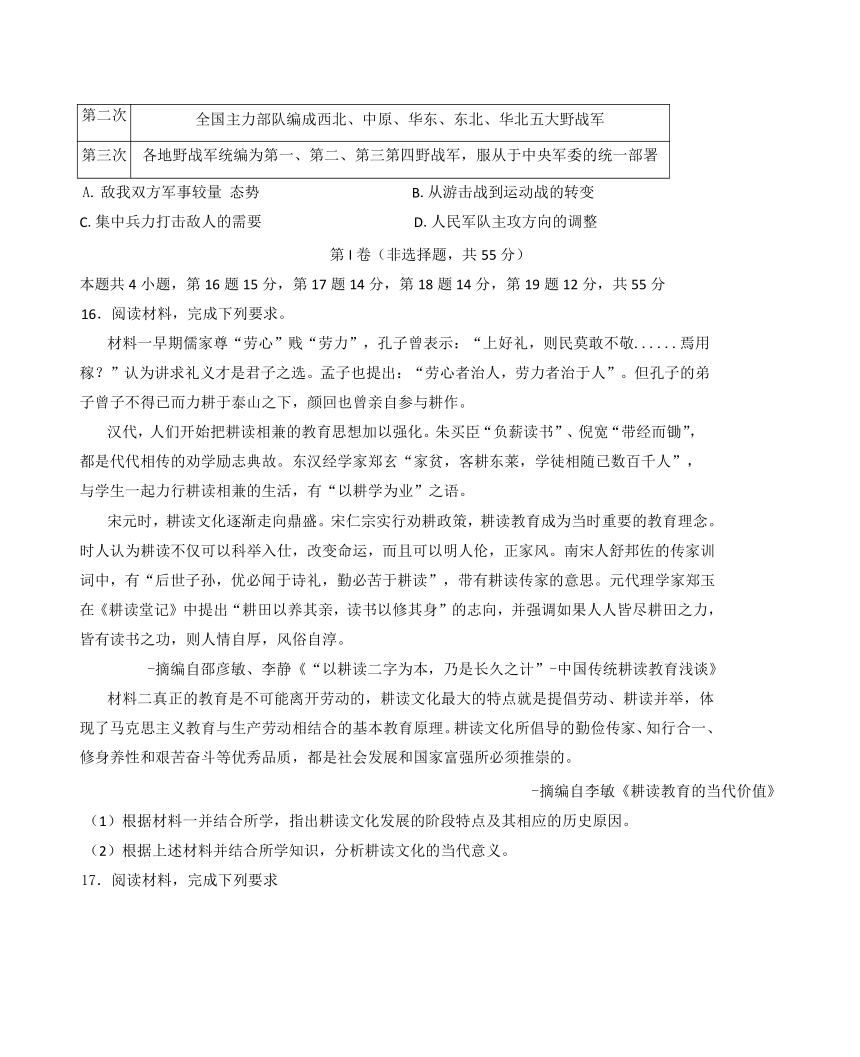

13.下图为抗日战争时期第六区游击司令部政治部宣传科在山东省发行的日文传单《日本兵的苦恼》。该宣传单旨在()

(画面背景文字的主要内容:“父亲,怎么办啊?当官的说谎,出征慰问金一分钱也没发,阿菊的病看不好,就把孩子托人照看,这种无聊的战争得草草收场。”)

A.打垮在华日军侵略意志 B.掌握国统区宣传领导权

C.揭露日本侵华未得到其国民支持D.鼓励我国军民坚持抗战必将获胜

14.抗日战争时期,西南联大提倡“德、智、体、美、劳、群六育并举”的教育思想;金陵大学、燕京大学等学校迁到大后方,不仅在校内自行组织体育活动,也会在学校之间、区域之间举行体育比赛,这些举措意在()

A.顺应民族战争的时代主题 B.培养学生群体的体育精神

C.贯彻全面发展的教育方针 D.推动大学之间的沟通交流

15.解放战争时期,人民军队的编制经历了三次变化。据此可知,决定人民军队编制变化的主要因素是()

第一次 各地军队以所在解放区命名,如中原解放军、晋冀鲁豫解放军、晋察冀解放军

第二次 全国主力部队编成西北、中原、华东、东北、华北五大野战军

第三次 各地野战军统编为第一、第二、第三第四野战军,服从于中央军委的统一部署

敌我双方军事较量 态势 B.从游击战到运动战的转变

C.集中兵力打击敌人的需要 D.人民军队主攻方向的调整

第I卷(非选择题,共55分)

本题共4小题,第16题15分,第17题14分,第18题14分,第19题12分,共55分

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一早期儒家尊“劳心”贱“劳力”,孔子曾表示:“上好礼,则民莫敢不敬......焉用稼?”认为讲求礼义才是君子之选。孟子也提出:“劳心者治人,劳力者治于人”。但孔子的弟子曾子不得已而力耕于泰山之下,颜回也曾亲自参与耕作。

汉代,人们开始把耕读相兼的教育思想加以强化。朱买臣“负薪读书”、倪宽“带经而锄”,都是代代相传的劝学励志典故。东汉经学家郑玄“家贫,客耕东莱,学徒相随已数百千人”,与学生一起力行耕读相兼的生活,有“以耕学为业”之语。

宋元时,耕读文化逐渐走向鼎盛。宋仁宗实行劝耕政策,耕读教育成为当时重要的教育理念。时人认为耕读不仅可以科举入仕,改变命运,而且可以明人伦,正家风。南宋人舒邦佐的传家训词中,有“后世子孙,优必闻于诗礼,勤必苦于耕读”,带有耕读传家的意思。元代理学家郑玉在《耕读堂记》中提出“耕田以养其亲,读书以修其身”的志向,并强调如果人人皆尽耕田之力,皆有读书之功,则人情自厚,风俗自淳。

-摘编自邵彦敏、李静《“以耕读二字为本,乃是长久之计”-中国传统耕读教育浅谈》

材料二真正的教育是不可能离开劳动的,耕读文化最大的特点就是提倡劳动、耕读并举,体现了马克思主义教育与生产劳动相结合的基本教育原理。耕读文化所倡导的勤俭传家、知行合一、修身养性和艰苦奋斗等优秀品质,都是社会发展和国家富强所必须推崇的。

-摘编自李敏《耕读教育的当代价值》

(1)根据材料一并结合所学,指出耕读文化发展的阶段特点及其相应的历史原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析耕读文化的当代意义。

阅读材料,完成下列要求

第一卷变法通议(1892~1898) 第二卷瓜分危言(1899~1901) 第三卷新民说(1902) 第四卷新大陆游记(1902~1903) 第五卷开明专制论(1904~1905) 第六卷王荆公(1905~1910) 第七卷中国国会制度私议(1910~1911) 第八卷新中国建设问题(1910~1912) 第九卷伤心之言(1912~1915) 第十卷欧游心影录(1916~1920) 第十一卷墨子学案(1920~1921) 第十二卷先秦政治思想史(1906~1922) 第十三卷翻译文学与佛典(1920~1924) 第十四卷中国历史研究法(1922~1925) 第十五卷中国近三百年学术史(1924) 第十六卷要籍解题及其读法(1923~1927) 第十七卷古书真伪及其年代(1926~1928) (注:“王荆公”即王安石)

(1)结合所学知识,分析梁启超在1904~1910年撰写《开明专制论》和《王荆公》的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括并评析梁启超学术方向的变化。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料-1933年7月,属于民族资产阶级性质的《申报月刊》为纪念其创刊周年,发行特大号中国现代化问题号特辑,正式拉开中国现代化问题论争的序幕。下图为1933年第2卷所刊发文章中“现代化的方式路径”各种倾向所占分量(单位:篇)。

-摘编自黄敏《近代现代化强国梦的话语建构-以<申报>及<申报月刊>相关文章为例》

材料二自晚清以来,在中国开始向西方学习时,就一直存在着中西文化之间的激烈争论。20世纪30年代,毛泽东强调指出,要动员群众开展经济战线上的运动,进行一切必要的和可能的经济建设事业,为夺取政权打下基础。“在现在的阶段上,经济建设必须是环绕着革命战争这个中心任务的。”艾思奇专门撰写文章《论中国的特殊性》,提出了向先进国家学习、向西方国家学习是必须的,但是中国也有中国的实际国情,不能盲目走西方发达国家的道路。

-摘编自王术静《20世纪30年代中国共产党对现代化道路的探索》

(1)根据材料一概括关于中国实现现代化的方式路径选择的突出特点,并结合所学知识,说明其历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国共产党人关于中国现代化的观点及其影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:美国人的中国观是指美国人对中国及中国人的看法和认识,受诸多因素的影响,有不同的见解。下表是美国人中国观的演变

时间 看法和认识

18世纪 尊敬和羡慕

1784-1842年 失望和遵从 (注:遵从,指美国人对中国政府的遵从)

1842-1905年 蔑视和拒斥

1905-1937年 同情和恩赐 (注:恩赐,指美国“施恩”于中国)

1937-1944年 赞扬和同盟

1944-1950年 幻灭和清醒

-摘编自王立新《试论美国人中国观的演变》

运用中国近现代史的相关史事,从表中选择一个时期进行探讨。(说明:可就该时期美国人中国观进行阐述,也可以对其进行修改、否定或提出新的见解,并加以论述。要求:写出所选择的时期,观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

答案及简析

一、选择题

1.答案:A

简析:从北京东胡林遗址到辽宁牛河梁遗址,依次呈现出栽培作物、大型都邑宫殿墓葬、礼制用品等文明要素,随着时间推进逐渐出现,A 项正确;材料未体现社会分工,B 项错误;仅有礼制用品不能直接得出神权王权结合,C 项错误;材料没有体现多元一体格局,D 项错误。

2.答案:B

简析:春秋末到战国时期编钟数目增多且形制个性化,反映出诸侯势力强大,周天子权力衰落,权力重心下移,B 项正确;编钟变化不能说明贵族地位提高,A 项错误;材料重点是变化而非传承,C 项错误;编钟与百姓生活联系不大,D 项错误。

3.答案:C

简析:六国称秦为 “虎狼之国”,对合纵及背弃合纵有特定称谓,表明六国不认同秦国行为价值观,在文化心理上与秦对立,C 项正确;“虎狼之国” 是六国对秦的看法,不是商鞅变法不足,A 项错误;材料未涉及秦国儒家文化,B 项错误;材料未体现东方六国严格遵守宗法制,D 项错误。

4.答案:D

简析:东晋重视礼仪是为维护自身正统文化地位,在各政权争夺正统时树立形象,D 项正确;材料未提及佛道对儒学挑战,A 项错误;南北文化交流不是主要原因,B 项错误;东晋门阀士族处于鼎盛,C 项错误。

5.答案:D

简析:武则天修《姓氏录》遭缙绅士大夫抵制,说明旧士族仍有较大势力,士族衰微是渐进过程,D 项正确;仅部分士族抵制不能说普遍抵制,A 项错误;当时门阀世家无力与皇权对抗,B 项错误;材料主旨是士族势力,非科举制扩大统治基础,C 项错误。

6.答案:A

简析:金中都城有明显中轴线,重要建筑沿中轴线分布,体现儒家礼制色彩,说明女真族吸收中原王朝文化营建都城,A 项正确;材料主要体现文化吸收,行政、防御功能非重点,B 项错误;未涉及女真族草原习俗,C 项错误;金中都与元明都城有差别,不能得出成为其中轴线,D 项错误。

7.答案:A

简析:辽朝鸡冠壶从早期适合马背到中后期适合居室,反映出农耕文明对游牧文明的影响在扩大,A 项正确;契丹与汉族审美趋同说法绝对,B 项错误;瓷器用途未变,C 项错误;不能仅凭鸡冠壶判断北方游牧经济衰落,D 项错误。

8.答案:C

简析:元代在海南围湖造田、设府屯田,表明政府重视经略海南,C 项正确;材料未体现海南成为经济中心,A 项错误;未提及移民问题,B 项错误;仅海南土地开发信息不能得出粮食产量大幅提高,D 项错误。

9.答案:A

简析:材料观点认为即使没有鸦片问题,英国也会因经济原因发动战争,揭示了鸦片战争爆发的必然性,A 项正确;1852 年自由主义才成为英国国策,B 项错误;材料掩盖了战争侵略本质,C 项错误;材料未体现扭转贸易逆差,且战争根源是英国开拓市场和原料产地,D 项错误。

10.答案:C

简析:洋务运动赴美幼童多来自东南沿海,说明留学教育受地域开放程度影响,C 项正确;材料仅涉及赴美幼童籍贯,不能体现洋务运动整体地域性,A 项错误;与美国渗透无关,B 项错误;无法得出传统教育体制情况,D 项错误。

11.答案:D

简析:地方督抚主张按万国公法处理中日问题,体现近代外交观念对中国的影响,D 项正确;材料未表明日本借助列强侵害中国权益,A 项错误;当时朝贡体系尚未完全解体,B 项错误;地方督抚是提建议,不是干预决策,C 项错误。

12.答案:B

简析:1934 年中共提出抗日纲领,团结民主人士,号召停止内战、武装抗日,正确处理了民族、民主革命问题,B 项正确;西安事变在 1936 年,A 项错误;抗战胜利前夕中共才提出和平民主团结方针,C 项错误;此时政策重心未全面转向抗日,D 项错误。

13.答案:A

简析:抗日战争时期针对日军的日文传单,通过展示日军士兵家庭的苦恼,目的是打垮在华日军侵略意志,A 项正确;主要针对日军,不是掌握国统区宣传领导权,B 项错误;不能得出日本侵华未获其国民支持,C 项错误;主要针对日军,不是鼓励我国军民,D 项错误。

14.答案:A

简析:抗日战争时期西南联大及其他高校的教育和体育活动,主要是为培养人才、增强体魄意志,顺应民族战争主题,A 项正确;培养体育精神不是首要目的,B 项错误;不是重点贯彻全面发展教育方针,C 项错误;推动交流是结果不是主要意图,D 项错误。

15.答案:A

简析:解放战争时期人民军队编制三次变化,与敌我军事较量态势相关,随着战争进展不断调整,A 项正确;从游击战到运动战转变在解放战争前已部署,B 项错误;集中兵力打击敌人、主攻方向调整与编制变化无必然因果,C、D 项错误。

二、非选择题

16.

(1)阶段特点及原因:春秋战国时期,尊 “劳心” 贱 “劳力” 但耕读文化在实践中萌芽。原因是社会变革、铁农具推行、小农经济与儒学发展。汉代,耕读文化进一步发展,形成耕读相兼理论。因为汉代大一统、小农经济为主、儒学主流且为选官依据。宋元时期,耕读文化达至鼎盛,耕读与科举、理学相结合。得益于科举完善、理学兴起成为主流思想。

简析:从材料中不同时期儒家观点及人物事例归纳特点,结合当时政治、经济、思想背景分析原因。如春秋战国社会变革促使新经济和思想产生,影响耕读文化萌芽;汉代稳定的政治经济及儒学地位推动耕读理论发展;宋元科举和理学发展使耕读文化鼎盛。

(2)当代意义:有利于劳动教育推行、人才全面发展和国家富强。

简析:依据材料二耕读文化特点与当代社会需求,得出其在劳动教育、人才培养和国家发展方面的积极意义。

17.

(1)背景:民族危机严重、清政府统治危机加深、民主革命运动高涨、预备立宪引发立宪运动。

简析:20 世纪初,列强侵略加剧民族危机,《辛丑条约》后清政府危机重重,在此背景下资产阶级革命兴起,清政府新政和预备立宪也引发社会反响,这些构成了梁启超创作的时代背景。

(2)变化及评析:从向西方学习、政治变革转向发扬传统文化、历史文化研究。变化受辛亥革命后政局和一战后西方文明危机影响,体现其对传统文化信心和理性认识,有利于文化保护传承与现代转型。

简析:对比材料中不同时期作品主题概括变化,结合时代背景从国内政局、国际形势等方面评析变化原因和意义。

18.

(1)特点及背景:“社会主义” 和 “坚持中国特色” 呼声最高。背景是资本主义经济危机、苏联 “一五” 计划成功、民族危机加剧、国民党统治腐败。

简析:从图表可直接得出特点。结合 1933 年世界经济危机冲击、苏联建设成就、日本侵华和国民党统治状况等分析背景。

(2)观点及影响:正确处理经济建设与革命战争关系、学习西方与结合中国国情。为新民主主义理论形成奠定基础。

简析:根据材料二概括观点,从对毛泽东思想发展的作用分析影响。

19.示例一:1842 - 1905 年,美国以侵略者视角看待中国。鸦片战争后中国沦为半殖民地半封建社会,签订一系列不平等条约,华工被掠,美国国力上升后歧视中国。美国看法为其扩张找依据,也激发中国民族意识觉醒。

简析:先点明时期和观点,再按时间顺序阐述中国近代受侵略导致地位下降及美国相应态度变化,最后总结美国看法的本质和对中国的影响,史论结合,逻辑清晰。

示例二:1937 - 1944 年,中国是世界反法西斯战争东方主战场。七七事变后国共合作抗战,正面战场和敌后战场协同作战,海外华侨支持,太平洋战争爆发后中国远征军入缅作战。中国抗战为世界反法西斯胜利作出巨大贡献。

简析:确定时期观点后,详细叙述抗战期间中国各方抗战行动及与盟军配合,突出中国战场重要性,最后总结中国抗战的世界意义,做到史事充分、论证有力。

注意事项:

1.考试时间90分钟,总共100分。

2.开考前,考生务必将自己的姓名、班级和准考证号填涂在答题卡上。

3.第I卷选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案涂黑。第II卷的答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

4.考试结束后,只交答题卡,试卷考生自己保存。

第I卷(选择题,共45分)

本题共15小题,每题3分,共45分。分为单项选择题I和单项选择题II两部分。

单项选择题I:1-13题,每题3分,共39分。每题只有一个正确选项。

1.中华文明是人类最古老的文明之一。如表反映出当时中国()

遗址 时间 遗址特征

北京东胡林遗址 距今约10000年 出土了栽培的粟和黍

安徽凌家滩遗址 距今约6000年 发现了大型的都邑、宫殿和墓葬

辽宁牛河梁遗址 距今约5300年 出土了祭坛、神庙、玉器等礼制用品

A.文明要素渐次呈现 B.社会分工高度细化

C.神权王权开始结合D.多元一体格局出现

2.西周时期,每套编钟由大小3枚组合而成,春秋末期到战国时期每套编钟数目逐渐增多,有9枚一组的和13枚一组的,曾侯乙墓出土的战国早期全套编钟不仅有65枚,而且其形制的个性化特征突出。周代编钟的变化反映出()

A.贵族凭借乐器提高了地位 B.权力重心呈现出下移趋势

C.新石器时代文化得到传承D.礼乐制度已融入百姓生活

3.据研究,战国时期,六国之人把秦称为“虎狼之国”或“虎狼”,如苏秦、游腾、屈原等,至秦末及西汉时亦然。相反,六国合纵称为“纵亲”,背弃了合纵关系被称为“负亲”。这些称谓主要反映出()

A.秦国商鞅变法存在不足 B.秦国儒家文化相对落后

C.六国与秦在文化心理上的对立D.东方六国地区严格遵守宗法制

4.《丧服》本属于《仪礼》中的一篇,东晋时成为显学,南迁士族依丧服就可以辨识门第品流和血缘亲疏。他们还对朝廷的礼乐、舆服、仪注等所谓“衣冠文物”极为重视。当时的大诗人孙绰曾说“由礼则雅,不由礼则夷”。这一现象源于()

A.儒学受到佛道挑战 B.南北方文化的交流与融合

C.门阀士族日益衰落D.东晋维护正统 文化需要

5.武则天主持修定《姓氏录》,其基本标准是“皇朝得五品官者,皆升士流”。书成之后,“缙绅士大夫多耻被甄叙,皆号此书为勋格”。这说明()

A.武则天执政遭遇普遍抵制 B.门阀世家与皇权分庭抗礼

C.统治基础扩大的趋势明显D.士族的衰微并非一蹴而就

6.据《北京历史地图集》记载,金中都城从南门-丰宜门向北,过龙津桥、宣阳门(丹凤门)千步廊御道,直抵宫城南门-应天门;过应天门,便进入宫殿群,轴线上依次排列着大安门、大安殿、宣明门、仁政门、仁政殿、昭明宫、昭明门,一直到宫城北门-拱辰门;出拱辰门外又是一条笔直的大街,一直通向中都城北门-通玄门。由此推断,金中都城的“轴线”()

A.体现女真族吸收中原王朝文化 B.具有行政、防御、商业的功能

C.适应女真族草原迁徙生活习俗 D.成为元、明两朝北京的中轴线

7.辽朝人用瓷器来表达审美,其中鸡冠壶最具代表性。辽朝早期鸡冠壶敦厚浑圆,有特制的孔洞供绳索穿过,方便将壶固定在马背上。辽朝中晚期,适合居室使用的苗条清瘦提梁式鸡冠壶逐渐取而代之。鸡冠壶造型的变化可以用来证明()

A.农耕文明的不断扩展 B.契丹族与汉族审美趋同

C.辽朝瓷器用途的变化D.北方游牧经济日益衰落

元代乌古孙泽任海南海北廉访时,在雷州半岛教民“浚故湖,筑大堤......计得良田数千顷,濒海广泻并为膏土。民歌之曰:舄卤为田兮,孙父之教。渠之泱泱兮,长我粳稻。自今有年兮,无旱无涝”。湖广行省还专门设有“镇守黎蛮海北海南屯田万户府”,经管琼、雷、高、化、廉等路 屯田。这主要说明,元代()

A.海南成为经济中心 B.大量移民涌入海南 C.政府注意经略海南 D.粮食产量大幅提高

9.关于鸦片战争,有人认为,“自由贸易者背后的经济能力极其强大,无法遏制或阻挡”,“如果在鸦片之外还有其他好的选择,比如说糖蜜或者大米,这场冲突就可能被称为糖蜜战争或者大米战争”。这些观点()

A.揭示了鸦片战争爆发的必然性 B.说明了当时自由主义成为英国的国策

C.认识到了鸦片战争的内在本质D.解释了战争的根源是为扭转贸易逆差

10.阅读如表,可知当时()

洋务运动时期赴美幼童籍贯分布表

省份 广东 江苏 (包括上海) 浙江 安徽 福建 山东 合计

人数 83 22 8 4 2 1 120

A.洋务运动呈现出明显的地域性特征 B.美国在各地渗透程度存在明显差异

C.留学教育受到地域开放程度的影响D.传统教育体制仍有着较强的生命力

11.19世纪70年代,针对日本阻止琉球国向中国进贡,有地方督抚在上奏中强调:琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”;中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。这说明当时

A.日本借助西方列强侵害中国权益 B.传统朝贡体系已经解体

C.地方督抚干预朝廷外交事务决策D.近代外交观念影响中国

12.1934年4月,由中国共产党提出,经宋庆龄、何香凝等1779名国内著名人士签名,以中国民族武装自卫委员会筹备会的名义发表了《中国人民对日作战的基本纲领》。其主要内容包括:

这一《纲领》的提出,表明中国共产党()

A.努力推动西安事变的和平解决 B.正确处理了民族、民主革命问题

C.争取和平、民主和团结的愿望D.政策重心全面转向抗日民族斗争

13.下图为抗日战争时期第六区游击司令部政治部宣传科在山东省发行的日文传单《日本兵的苦恼》。该宣传单旨在()

(画面背景文字的主要内容:“父亲,怎么办啊?当官的说谎,出征慰问金一分钱也没发,阿菊的病看不好,就把孩子托人照看,这种无聊的战争得草草收场。”)

A.打垮在华日军侵略意志 B.掌握国统区宣传领导权

C.揭露日本侵华未得到其国民支持D.鼓励我国军民坚持抗战必将获胜

14.抗日战争时期,西南联大提倡“德、智、体、美、劳、群六育并举”的教育思想;金陵大学、燕京大学等学校迁到大后方,不仅在校内自行组织体育活动,也会在学校之间、区域之间举行体育比赛,这些举措意在()

A.顺应民族战争的时代主题 B.培养学生群体的体育精神

C.贯彻全面发展的教育方针 D.推动大学之间的沟通交流

15.解放战争时期,人民军队的编制经历了三次变化。据此可知,决定人民军队编制变化的主要因素是()

第一次 各地军队以所在解放区命名,如中原解放军、晋冀鲁豫解放军、晋察冀解放军

第二次 全国主力部队编成西北、中原、华东、东北、华北五大野战军

第三次 各地野战军统编为第一、第二、第三第四野战军,服从于中央军委的统一部署

敌我双方军事较量 态势 B.从游击战到运动战的转变

C.集中兵力打击敌人的需要 D.人民军队主攻方向的调整

第I卷(非选择题,共55分)

本题共4小题,第16题15分,第17题14分,第18题14分,第19题12分,共55分

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一早期儒家尊“劳心”贱“劳力”,孔子曾表示:“上好礼,则民莫敢不敬......焉用稼?”认为讲求礼义才是君子之选。孟子也提出:“劳心者治人,劳力者治于人”。但孔子的弟子曾子不得已而力耕于泰山之下,颜回也曾亲自参与耕作。

汉代,人们开始把耕读相兼的教育思想加以强化。朱买臣“负薪读书”、倪宽“带经而锄”,都是代代相传的劝学励志典故。东汉经学家郑玄“家贫,客耕东莱,学徒相随已数百千人”,与学生一起力行耕读相兼的生活,有“以耕学为业”之语。

宋元时,耕读文化逐渐走向鼎盛。宋仁宗实行劝耕政策,耕读教育成为当时重要的教育理念。时人认为耕读不仅可以科举入仕,改变命运,而且可以明人伦,正家风。南宋人舒邦佐的传家训词中,有“后世子孙,优必闻于诗礼,勤必苦于耕读”,带有耕读传家的意思。元代理学家郑玉在《耕读堂记》中提出“耕田以养其亲,读书以修其身”的志向,并强调如果人人皆尽耕田之力,皆有读书之功,则人情自厚,风俗自淳。

-摘编自邵彦敏、李静《“以耕读二字为本,乃是长久之计”-中国传统耕读教育浅谈》

材料二真正的教育是不可能离开劳动的,耕读文化最大的特点就是提倡劳动、耕读并举,体现了马克思主义教育与生产劳动相结合的基本教育原理。耕读文化所倡导的勤俭传家、知行合一、修身养性和艰苦奋斗等优秀品质,都是社会发展和国家富强所必须推崇的。

-摘编自李敏《耕读教育的当代价值》

(1)根据材料一并结合所学,指出耕读文化发展的阶段特点及其相应的历史原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析耕读文化的当代意义。

阅读材料,完成下列要求

第一卷变法通议(1892~1898) 第二卷瓜分危言(1899~1901) 第三卷新民说(1902) 第四卷新大陆游记(1902~1903) 第五卷开明专制论(1904~1905) 第六卷王荆公(1905~1910) 第七卷中国国会制度私议(1910~1911) 第八卷新中国建设问题(1910~1912) 第九卷伤心之言(1912~1915) 第十卷欧游心影录(1916~1920) 第十一卷墨子学案(1920~1921) 第十二卷先秦政治思想史(1906~1922) 第十三卷翻译文学与佛典(1920~1924) 第十四卷中国历史研究法(1922~1925) 第十五卷中国近三百年学术史(1924) 第十六卷要籍解题及其读法(1923~1927) 第十七卷古书真伪及其年代(1926~1928) (注:“王荆公”即王安石)

(1)结合所学知识,分析梁启超在1904~1910年撰写《开明专制论》和《王荆公》的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括并评析梁启超学术方向的变化。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料-1933年7月,属于民族资产阶级性质的《申报月刊》为纪念其创刊周年,发行特大号中国现代化问题号特辑,正式拉开中国现代化问题论争的序幕。下图为1933年第2卷所刊发文章中“现代化的方式路径”各种倾向所占分量(单位:篇)。

-摘编自黄敏《近代现代化强国梦的话语建构-以<申报>及<申报月刊>相关文章为例》

材料二自晚清以来,在中国开始向西方学习时,就一直存在着中西文化之间的激烈争论。20世纪30年代,毛泽东强调指出,要动员群众开展经济战线上的运动,进行一切必要的和可能的经济建设事业,为夺取政权打下基础。“在现在的阶段上,经济建设必须是环绕着革命战争这个中心任务的。”艾思奇专门撰写文章《论中国的特殊性》,提出了向先进国家学习、向西方国家学习是必须的,但是中国也有中国的实际国情,不能盲目走西方发达国家的道路。

-摘编自王术静《20世纪30年代中国共产党对现代化道路的探索》

(1)根据材料一概括关于中国实现现代化的方式路径选择的突出特点,并结合所学知识,说明其历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国共产党人关于中国现代化的观点及其影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:美国人的中国观是指美国人对中国及中国人的看法和认识,受诸多因素的影响,有不同的见解。下表是美国人中国观的演变

时间 看法和认识

18世纪 尊敬和羡慕

1784-1842年 失望和遵从 (注:遵从,指美国人对中国政府的遵从)

1842-1905年 蔑视和拒斥

1905-1937年 同情和恩赐 (注:恩赐,指美国“施恩”于中国)

1937-1944年 赞扬和同盟

1944-1950年 幻灭和清醒

-摘编自王立新《试论美国人中国观的演变》

运用中国近现代史的相关史事,从表中选择一个时期进行探讨。(说明:可就该时期美国人中国观进行阐述,也可以对其进行修改、否定或提出新的见解,并加以论述。要求:写出所选择的时期,观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

答案及简析

一、选择题

1.答案:A

简析:从北京东胡林遗址到辽宁牛河梁遗址,依次呈现出栽培作物、大型都邑宫殿墓葬、礼制用品等文明要素,随着时间推进逐渐出现,A 项正确;材料未体现社会分工,B 项错误;仅有礼制用品不能直接得出神权王权结合,C 项错误;材料没有体现多元一体格局,D 项错误。

2.答案:B

简析:春秋末到战国时期编钟数目增多且形制个性化,反映出诸侯势力强大,周天子权力衰落,权力重心下移,B 项正确;编钟变化不能说明贵族地位提高,A 项错误;材料重点是变化而非传承,C 项错误;编钟与百姓生活联系不大,D 项错误。

3.答案:C

简析:六国称秦为 “虎狼之国”,对合纵及背弃合纵有特定称谓,表明六国不认同秦国行为价值观,在文化心理上与秦对立,C 项正确;“虎狼之国” 是六国对秦的看法,不是商鞅变法不足,A 项错误;材料未涉及秦国儒家文化,B 项错误;材料未体现东方六国严格遵守宗法制,D 项错误。

4.答案:D

简析:东晋重视礼仪是为维护自身正统文化地位,在各政权争夺正统时树立形象,D 项正确;材料未提及佛道对儒学挑战,A 项错误;南北文化交流不是主要原因,B 项错误;东晋门阀士族处于鼎盛,C 项错误。

5.答案:D

简析:武则天修《姓氏录》遭缙绅士大夫抵制,说明旧士族仍有较大势力,士族衰微是渐进过程,D 项正确;仅部分士族抵制不能说普遍抵制,A 项错误;当时门阀世家无力与皇权对抗,B 项错误;材料主旨是士族势力,非科举制扩大统治基础,C 项错误。

6.答案:A

简析:金中都城有明显中轴线,重要建筑沿中轴线分布,体现儒家礼制色彩,说明女真族吸收中原王朝文化营建都城,A 项正确;材料主要体现文化吸收,行政、防御功能非重点,B 项错误;未涉及女真族草原习俗,C 项错误;金中都与元明都城有差别,不能得出成为其中轴线,D 项错误。

7.答案:A

简析:辽朝鸡冠壶从早期适合马背到中后期适合居室,反映出农耕文明对游牧文明的影响在扩大,A 项正确;契丹与汉族审美趋同说法绝对,B 项错误;瓷器用途未变,C 项错误;不能仅凭鸡冠壶判断北方游牧经济衰落,D 项错误。

8.答案:C

简析:元代在海南围湖造田、设府屯田,表明政府重视经略海南,C 项正确;材料未体现海南成为经济中心,A 项错误;未提及移民问题,B 项错误;仅海南土地开发信息不能得出粮食产量大幅提高,D 项错误。

9.答案:A

简析:材料观点认为即使没有鸦片问题,英国也会因经济原因发动战争,揭示了鸦片战争爆发的必然性,A 项正确;1852 年自由主义才成为英国国策,B 项错误;材料掩盖了战争侵略本质,C 项错误;材料未体现扭转贸易逆差,且战争根源是英国开拓市场和原料产地,D 项错误。

10.答案:C

简析:洋务运动赴美幼童多来自东南沿海,说明留学教育受地域开放程度影响,C 项正确;材料仅涉及赴美幼童籍贯,不能体现洋务运动整体地域性,A 项错误;与美国渗透无关,B 项错误;无法得出传统教育体制情况,D 项错误。

11.答案:D

简析:地方督抚主张按万国公法处理中日问题,体现近代外交观念对中国的影响,D 项正确;材料未表明日本借助列强侵害中国权益,A 项错误;当时朝贡体系尚未完全解体,B 项错误;地方督抚是提建议,不是干预决策,C 项错误。

12.答案:B

简析:1934 年中共提出抗日纲领,团结民主人士,号召停止内战、武装抗日,正确处理了民族、民主革命问题,B 项正确;西安事变在 1936 年,A 项错误;抗战胜利前夕中共才提出和平民主团结方针,C 项错误;此时政策重心未全面转向抗日,D 项错误。

13.答案:A

简析:抗日战争时期针对日军的日文传单,通过展示日军士兵家庭的苦恼,目的是打垮在华日军侵略意志,A 项正确;主要针对日军,不是掌握国统区宣传领导权,B 项错误;不能得出日本侵华未获其国民支持,C 项错误;主要针对日军,不是鼓励我国军民,D 项错误。

14.答案:A

简析:抗日战争时期西南联大及其他高校的教育和体育活动,主要是为培养人才、增强体魄意志,顺应民族战争主题,A 项正确;培养体育精神不是首要目的,B 项错误;不是重点贯彻全面发展教育方针,C 项错误;推动交流是结果不是主要意图,D 项错误。

15.答案:A

简析:解放战争时期人民军队编制三次变化,与敌我军事较量态势相关,随着战争进展不断调整,A 项正确;从游击战到运动战转变在解放战争前已部署,B 项错误;集中兵力打击敌人、主攻方向调整与编制变化无必然因果,C、D 项错误。

二、非选择题

16.

(1)阶段特点及原因:春秋战国时期,尊 “劳心” 贱 “劳力” 但耕读文化在实践中萌芽。原因是社会变革、铁农具推行、小农经济与儒学发展。汉代,耕读文化进一步发展,形成耕读相兼理论。因为汉代大一统、小农经济为主、儒学主流且为选官依据。宋元时期,耕读文化达至鼎盛,耕读与科举、理学相结合。得益于科举完善、理学兴起成为主流思想。

简析:从材料中不同时期儒家观点及人物事例归纳特点,结合当时政治、经济、思想背景分析原因。如春秋战国社会变革促使新经济和思想产生,影响耕读文化萌芽;汉代稳定的政治经济及儒学地位推动耕读理论发展;宋元科举和理学发展使耕读文化鼎盛。

(2)当代意义:有利于劳动教育推行、人才全面发展和国家富强。

简析:依据材料二耕读文化特点与当代社会需求,得出其在劳动教育、人才培养和国家发展方面的积极意义。

17.

(1)背景:民族危机严重、清政府统治危机加深、民主革命运动高涨、预备立宪引发立宪运动。

简析:20 世纪初,列强侵略加剧民族危机,《辛丑条约》后清政府危机重重,在此背景下资产阶级革命兴起,清政府新政和预备立宪也引发社会反响,这些构成了梁启超创作的时代背景。

(2)变化及评析:从向西方学习、政治变革转向发扬传统文化、历史文化研究。变化受辛亥革命后政局和一战后西方文明危机影响,体现其对传统文化信心和理性认识,有利于文化保护传承与现代转型。

简析:对比材料中不同时期作品主题概括变化,结合时代背景从国内政局、国际形势等方面评析变化原因和意义。

18.

(1)特点及背景:“社会主义” 和 “坚持中国特色” 呼声最高。背景是资本主义经济危机、苏联 “一五” 计划成功、民族危机加剧、国民党统治腐败。

简析:从图表可直接得出特点。结合 1933 年世界经济危机冲击、苏联建设成就、日本侵华和国民党统治状况等分析背景。

(2)观点及影响:正确处理经济建设与革命战争关系、学习西方与结合中国国情。为新民主主义理论形成奠定基础。

简析:根据材料二概括观点,从对毛泽东思想发展的作用分析影响。

19.示例一:1842 - 1905 年,美国以侵略者视角看待中国。鸦片战争后中国沦为半殖民地半封建社会,签订一系列不平等条约,华工被掠,美国国力上升后歧视中国。美国看法为其扩张找依据,也激发中国民族意识觉醒。

简析:先点明时期和观点,再按时间顺序阐述中国近代受侵略导致地位下降及美国相应态度变化,最后总结美国看法的本质和对中国的影响,史论结合,逻辑清晰。

示例二:1937 - 1944 年,中国是世界反法西斯战争东方主战场。七七事变后国共合作抗战,正面战场和敌后战场协同作战,海外华侨支持,太平洋战争爆发后中国远征军入缅作战。中国抗战为世界反法西斯胜利作出巨大贡献。

简析:确定时期观点后,详细叙述抗战期间中国各方抗战行动及与盟军配合,突出中国战场重要性,最后总结中国抗战的世界意义,做到史事充分、论证有力。