山东省济宁市嘉祥县第一中学高三上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市嘉祥县第一中学高三上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 838.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-22 21:26:35 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度第一学期12月月考高三历史试题

注意事项:

1.考试为闭卷考,时间.90分钟。本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号、班级用黑色签字笔填写在答题卡页上。

3.选择题的答案须用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。非选择题的答案须用黑色签字笔写在答卷页上相应区域内,答案写在试题卷上无效。

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合要求的。)

1.有学者认为,西周建立后通过一系列措施逐渐建立起带有“华夏”性质的地域性社会政治实体。西周时期的这一社会政治实体()

A.标志着中国早期国家的确立 B.意味着血缘政治向地缘政治的转变

C.代表着华夏民族的最终形成D.形成的关键因素是分封制度的实行

2.战国时期,李悝在魏国推行深耕勤锄、多种经营,以提高单位面积产量;商鞅在秦国设法招徕三晋百姓为秦开垦土地,以求富国强兵。这些做法()

A.推动了精耕细作的发展 B.致力于开垦更多的荒地

C.立足于统一六国的使命D.得益于铁犁牛耕的使用

3.司马迁在《史记·龟策列传》中记载,汉武帝治国“博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎(技)之士,成得自效”。《史记·儒林列传》中记载:武帝时"绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。”据此推知,汉武帝具有()

A.胸怀天下的理想信念 B.外儒内法的治国思想

C.灵活务实的治国策略D.以秦为鉴的政治情怀

4.东晋刘宋易代之际,王氏与谢氏子弟仍为刘宋的显贵;萧梁破灭,王(褒)、庾(信)两族迁到北朝后继续做大官。而褚渊本是东晋旧族,之后成为刘宋政权的顾命大臣,却将刘宋的印玺授予萧梁统治者并进行劝进,“宾客贺者满座”。这些现象反映出当时()

A.政权更迭政治动荡 B.传统儒家忠君观念受到了冲击

C.世族势力逐渐壮大 D.门阀成为专制统治的阶级基础

5.唐代散官番上制度是指获得文武散官者,需按固定分组和时间,到吏部、兵部为国家服役,服役期满后可参加吏部、兵部考试,合格后才有资格参加铨选,从而正式迈入仕途。这一制度()

A.提高了军队的战斗力 B.改变了选拔人才的标准

C.缘于科举制度的僵化D.有利于后备人才的培养

6.北宋的笔记小说《太平广记》记载:“宋谯国城父人王昙略,常以牛作脯为业。欲杀一牛,牛见刀,辄跳踯欲走去。昙略怒,乃先以刀刺牛目。经少时,其人眼无故血流出。”这则故事折射出()

A.重农抑商政策的松弛 B.官方护牛法令的缺失

C.农耕文明的价值取向D.农民的迷信守旧心态

7.明清江南的小农场主和小作坊主每天都不可避免地要卷入商业活动,例如购买生产资料、出售产品、计算成本与利润、订立合同与契约、换算货币(钱、银),以及进行雇工、借贷、典当、交租、纳税乃至商务诉讼等活动。而进行这些活动,都需要起码的读、写、算能力。材料意在说明明清时期()

A.商品经济的高度发展 B.新式教育适应时代发展

C.商业经营方式的变化 D.经济发展推动实用教育

8.鸦片战争以后,苏州地区地方士绅设立义庄重构宗族,致使该地区义庄数量增长。到1911年,共设有义庄128个,而尤以道光咸丰同治时期居多,占比近70%。该现象的出现主要由于()

A.社会政治局势动荡 B.政府赋税压迫沉重

C.自然灾害频繁发生D.列强侵略程度加深

甲午战争之后,张之洞在“奏议”中提出九条自强措施(内容见如图)。其主张()

A.是对洋务救国思想的延续 B.与维新派的救国方案一致

C.体现了浓厚的实业救国色彩D.推动了西方近代科技的传入

10.下表为辛亥革命时期革命党人的部分言论。据此可知,革命党人发布这些言论意在()

时间 文章 主要内容

1903年 《皇帝纪年论》 凡一民族,不得不溯其起源。为吾四百兆汉种之鼻祖者谁乎?是为黄帝轩辕氏。

《中国民族始祖黄帝像》 本“神武天皇纪年”方式,用“黄帝纪年”。

《猛回头》《警世钟》 歌颂黄帝“始祖公公”,并刊登了轩昂庄重的黄帝像。

A.追溯民族起源 B.营造革命舆论

C.批判清朝统治D.复兴传统文化

11.1938年6月底太行根据地晋冀豫区中国共产党党员人数发展到10000人以上,1938年9月发展到30150人,整个太行根据地党员人数甚至出现“冲锋九月”等突击式大发展,据此可知太行根据地()

A.抗日民族统一战线得到扩大

B.党的组织力量与政治影响同步增强

C.党的抗日斗争得到民众响应

D.民众的民族意识国家观念不断发展

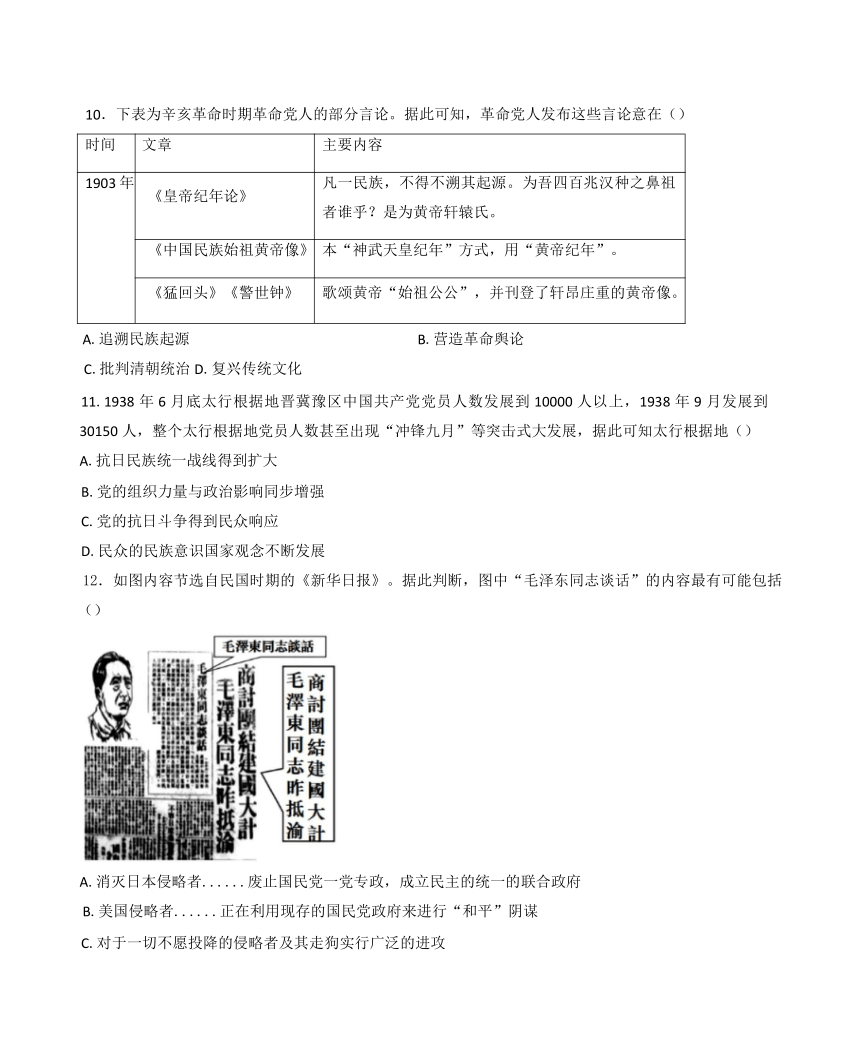

如图内容节选自民国时期的《新华日报》。据此判断,图中“毛泽东同志谈话”的内容最有可能包括()

A.消灭日本侵略者......废止国民党一党专政,成立民主的统一的联合政府

B.美国侵略者......正在利用现存的国民党政府来进行“和平”阴谋

C.对于一切不愿投降的侵略者及其走狗实行广泛的进攻

D.目前最迫切者,为保证国内和平,实施民主政治,巩固国内团结

13.如表为1952年12月18日我国与锡兰(即斯里兰卡)政府达成的某贸易协定内容。据此可知,该协定的执行()

A.得益于一边倒外交政策的实施 B.适应了国内农业商品化的需要

C.利于冲击西方国家的经济封锁D.丰富了和平共处五项原则内涵

14.下表为国家“三五计划”和“七五计划”中关于中西部地区经济发展的策略描述出现上述变化的主要原因是()

三五计划(1966-1970) 七五计划(1986-1990)

一、二线要充分发挥生产潜力,为三线建设出人、出材料、出技术、出设备,一二三线要相互促进。 加速东部沿海地带发展,把能源、原材料建设的重点放到中部地带,积极做好进一步开发西部的准备。

A.经济体制改革的推进 B.国际国内形势变化的需要

C.市场调节作用的增强D.党和政府工作重心的转移

15.1986年,中国女排连续第五次夺得世界冠军,“学习女排,振兴中华”成为这个时代嘹亮的口号。1995年,《全民健身计划纲要》颁布实施后,“全民健身,重在参与”的口号在群众中广为流传。体育口号的变化表明()

A.国家工作重心转移 B.社会主流价值观的变化

C.竞技体育的市场化D.国民体育观念不断发展

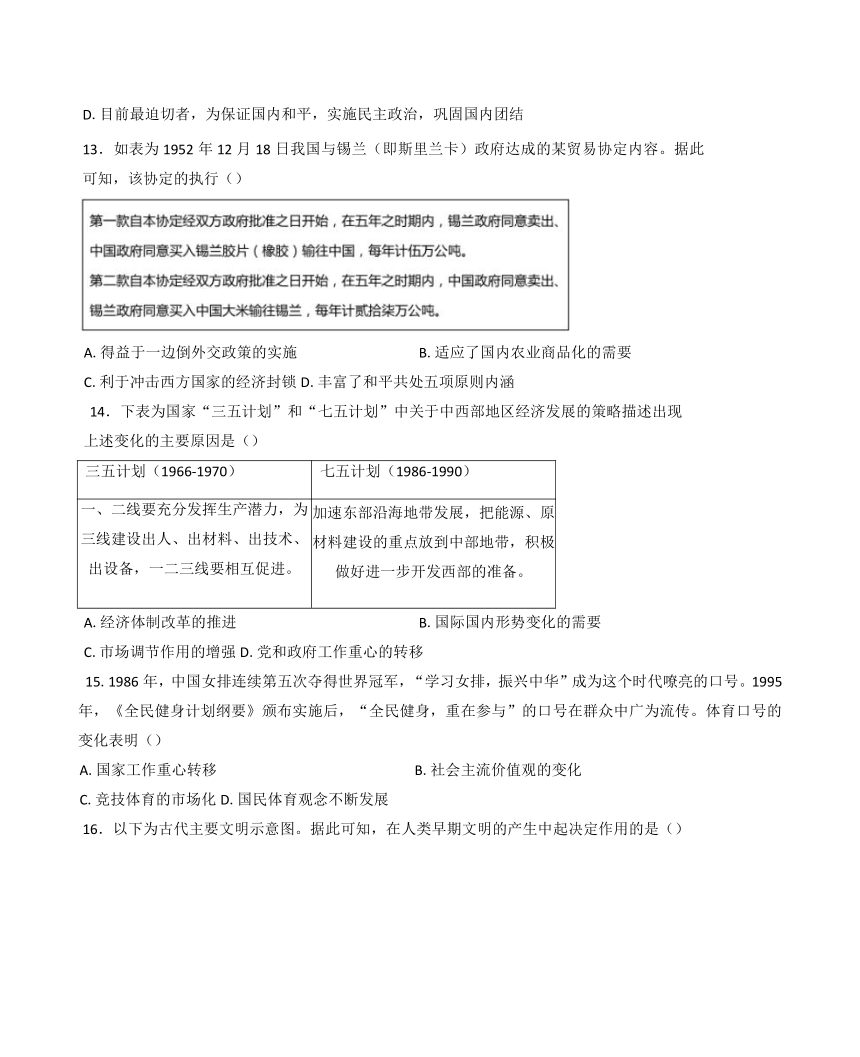

16.以下为古代主要文明示意图。据此可知,在人类早期文明的产生中起决定作用的是()

A.生产方式的进步 B.文化与文明交融

C.国家机器的建立D.人口跨区域流动

17.在古王国时期,埃及人就一直被灌输法老具有神性的理念,但其生死取决于他能否维护秩序,任何失序现象都会被视为法老已丧失众神支持的征兆。这表明,古埃及()

A.法老注重来世的生活 B.神权与王权关系密切

C.金字塔凝聚国民认同D.法老注重道德的强化

18.13世纪以前的英国庄园文献中关于产品买卖细节的文字比较少,13世纪后的英国庄园文献中此类文字增加,细节很多。如《田庄总管职责》中记载:羊毛出售的原则是收益最大化,可以论包卖,也可以论一只羊单次所剪毛为单位出售。这反映出()

A.农业领域技术革新速度加快 B.英国庄园农产品获利丰厚

C.经济发展推动农业转型趋势 D.王权对农村的控制力减弱

19.下表是16-17世纪中期西欧以白银计价的小麦价格指数变化(每一数据为前后20年的平均价格,以1510年价格指数为100)。据下表可知,当时西欧()

时间 价格指数 时间 价格指数

1510年 100 1590年 500

1530年 130 1610 年 650

1550年 250 1630年 800

1570年 400 1650年 900

A.早期殖民扩张引发商业革命 B.资本主义发展受到严重阻碍

C.封建领主经济实力得到提升D.传统的经济关系发生变化

20.文艺复兴时期思想家讴歌人性,追求现世生活的幸福和享乐;18世纪部分启蒙思想家提出:“邪恶的存在是不良环境的产物,这种环境是人类创造的,人类也可以改变”。据此可知,启蒙思想家更为关注()

A.理性自由 B.社会改造 C.社会正义 D.民主共和

21.1576年,英国女王伊丽莎白一世颁布法令,规定同一船队中的船只和人员,必须结伴航行、互相保护、集体合作,不能擅自离开,直至抵达目的地。该法令()

A.丰富了近代国际法的内容 B.践行了自由主义的经济政策

C.加剧了国家间 利益纷争D.反映了国家主权意识的增强

22.自1854年印度创办第一家棉纺织工厂始,到一战前,棉纺织工厂数增至271家,纱锭和织机数分别达677.9万枚和10.42万台。但20世纪20年代,圣雄甘地却发起了手纺土布运动,号召家家户户开展手工纺织、穿用土布,抵制英国纺织品。甘地此举旨在()

A.团结广大农民阶级 B.抵制外国资本控制

C.唤醒民众民族意识D.振兴印度民族经济

23.1929年后,苏联派出人员到西方进修或进行科学研究。同时在国内兴办了许多高等和中等技术学校,学习西方的技术,到1933年,约有110万学生在这些学校学习。苏联的这些举措()

A.抓住了国外技术转移 时机 B.致力于落实新经济政策

C.建立了完善的国民教育体系D.意在缓和与西方的关系

24.下图为英国漫画家伯纳德·帕特瑙吉1935年9月创作的漫画《她能控制得住他吗?》。作者意在()

A.表达对国际局势恶化的担忧 B.强调各国加强协作应对危机

C.呼吁改革国联壮大和平力量D.动员广大民众投身反战运动

25.1956年英、法和以色列军队联合试图夺回苏伊士运河的控制权而发动了对埃及的战争。对此,苏联强烈反对,美国也一反常态,对英法以的行为进行了强烈谴责,并迫使他们撤军。美国此举()

A.力图维护中东地区的和平稳定 B.体现了两极对峙的时局特点

C.表明美苏战略利益具有一致性D.贯彻联合国非殖民主义原则

第I卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共3小题,第26题16分,第27题16分,第28题18分,共50分。)

26.阅读材料,回答问题。

第一次世界大战后的知识分子“说”

-摘编自郑师渠《欧战前后:国人的现代反省》

(1)材料中的言论,反映了中国知识分子怎样的思想诉求?

(2)知识分子的思想诉求折射出怎样的时代变迁路径?

27.时代楷模诠释着时代精神。阅读材料,回答问题。

材料

1956年全国先进生产者代表会议 1989年全国劳动模范和先进工作者表彰大会

评选标准 1.提前完成第一个五年计划规定指标的先进生产者; 2.达到优等质量指标的先进生产者; 3.在学习与推广先进经验或在掌握先进技术试制新产品方面有成就的先进生产者; 4.在节约方面有优良成绩的先进生产者; 5.优秀的合理化建议者和合理化建议工作的组织者; 6.能够经常帮助达不到定额的工人提高到先进生产水平的先进生产者; 7.先进的工程技术人员和职员; 8.在工作中有优秀成绩的先进生产者; 9.先进小组、车间、企业的代表 1.热爱祖国,坚持四项基本原则,拥护改革开放总方针的; 2.在企业发展生产,深化改革、改善经营管理,提高经济效益、社会效益方面做出重大贡献的; 3.在发展农业生产和农村经济方面做出重大贡献的; 4.在科研、教育、文化、卫生、体育等事业中做出重大贡献的; 5.在发明创造、技术改造、合理化建议、技术协作、技术扶贫等方面做出重大贡献的; 8.在社会主义精种文明建设方面做出重大贡献的; 9.在其他方面做出重大贡献的。

所在行业 集中在工业战线(重工业、机械制造、建筑、铁路、纺织等行业所占比例较高 来自工业、农业、交通、财贸、基建、科研、教育、文化、卫生、体育等51个系统或行业

结合材料,以“时代·楷模”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合:逻辑严密,条理清晰。)

28.阅读材料,回答问题。

数据中的英国

材料一面积和人口

20世纪初世界五大殖民帝国对比表

国家 面积(万平方英里) 人口(万) 白人人口(万) 英国占有的土地相当于地球陆地面积和当时人口的1/4,相当于英国本土的139倍、人口的10倍多

英国 1146.8 40460 6000

法国 500 9200 4000

德国 124 7600 6500

俄国 865 15600 14000

美国 360 10000 9000

钱乘旦《英国通史》

材料二工业和兵员

世界制造业产量的相对份额

大国的兵员(1816-1880年)

(单位:万人)

-保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料三理念与投资。英国19世纪后期的发展趋势是普遍拒绝承认传统的管理态度和方法以及工会需要调整;不能充分利用新的思想和技艺;工艺粗劣,推销乏术;教育和公共生活中对科学、技术和商业不感兴趣,投资率低得令人沮丧;以及整个国民养成寅吃卯粮的习性。

-保罗肯尼迪《英国海上主导权的兴衰》

从1850-1880年,英国的海外投资从两亿英镑增加到10亿英镑,1905年上升到20亿英镑。1914年达到40亿英镑,占当时资本主义国家对外投资的一半。

-程西筠、王章辉《英国简史》

(1)结合材料信息,指出18世纪中期以来英国国际地位的变化。

(2)根据材料,结合所学知识,说明英国国际地位变化的原因。

答案及简析

一、选择题

1.答案:D

简析:本题考查西周建立地域性社会政治实体的关键因素。西周通过分封诸侯建立政权,促进了周文化的传播与文化认同,从而逐渐形成带有 “华夏” 性质的地域性社会政治实体。中国早期国家在西周之前已出现,A 项错误;西周时期分封制、宗法制等仍属于血缘政治,B 项错误;华夏民族形成是长期过程,并非西周时期完成,C 项错误。所以答案是 D。

2.答案:D

简析:本题是关于战国时期李悝和商鞅变法做法的原因及影响分析。由材料中 “深耕勤锄、开垦土地”,结合当时时代背景,铁犁牛耕的使用与推广推动了荒地开垦和生产效率提高,进而影响单位面积产量。李悝变法推动精耕细作发展,但商鞅变法在材料中体现不出精耕细作,A 项错误;商鞅变法致力于开垦荒地,李悝变法此点不突出,B 项错误;二者变法目的是富国强兵应对战乱,统一六国并非当时出发点,C 项错误。故答案为 D。

3.答案:C

简析:本题从材料推断汉武帝的治国策略。材料显示汉武帝既重用各方面人才维护统治,又重用儒士治国,体现出其灵活务实的治国策略。“胸怀天下” 与材料重用人才和儒士情况不符,A 项错误;材料未涉及儒法关系,B 项错误;材料中未体现以秦为鉴,D 项错误。所以答案是 C。

4.答案:B

简析:本题考查魏晋南北朝时期的政治现象所反映的本质问题。材料中王、谢等世家在政权更迭中地位不变,褚渊对新政权的顺应支持,反映出儒家传统忠君观念受到冲击。材料未讲述政权更迭过程,A 项错误;材料未强调世族势力壮大,C 项错误;地主阶级是专制统治基础,材料主旨并非门阀对专制统治作用,D 项错误。因此答案为 B。

5.答案:D

简析:本题分析唐代散官番上制度的作用。该制度强调文武散官者服役后铨选人才,为国家培养后备人才开辟新途径,有利于后备人才培养。材料未体现与军队联系及提高军队战斗力,A 项错误;“选拔人才标准” 与材料主旨不符,B 项错误;唐朝科举制度处于发展阶段,并非僵化,C 项错误。所以答案是 D。

6.答案:C

简析:本题探究北宋笔记小说故事所折射的本质。牛在古代农耕经济中重要,宋朝重视保护耕牛,基层民间有 “杀牛报应” 文化,材料正是此文化反映,体现农耕文明价值取向。材料未涉及商业发展,A 项错误;笔记小说不能体现官方护牛法令缺失,B 项错误;“杀牛报应” 是对牛重视,非迷信守旧心态,D 项错误。故答案为 C。

7.答案:D

简析:本题是关于明清江南经济现象的目的分析。材料表明明清商品经济发展使小农场主和小作坊主商业活动频繁,这些活动需要读、写、算能力,说明经济发展推动实用教育。商品经济高度发展不能概括材料全部,A 项错误;材料未体现新式教育,B 项错误;商业经营方式变化只是部分内容,不能体现主旨,C 项错误。所以答案是 D。

8.答案:A

简析:本题考查鸦片战争后苏州地区义庄数量增长的原因。道光咸丰同治时期,中国经历鸦片战争和太平天国运动动荡,地主阶级受冲击,地方士绅为维护宗族稳定设立义庄。义庄设立主要为维护宗族稳定,非对抗赋税压迫,B 项错误;自然灾害不是主要原因,C 项错误;与列强侵略无直接联系,D 项错误。因此答案为 A。

9.答案:A

简析:本题分析甲午战后张之洞主张的本质及影响。其措施仍奉行洋务运动 “中体西用” 思想,未跳出学习 “器物” 范畴,是对洋务救国思想延续。维新派主张政治改良,与材料不符,B 项错误;民族资产阶级创办工厂体现实业救国,材料并非如此,C 项错误;甲午战后洋务运动已失败,D 项错误。所以答案是 A。

10.答案:B

简析:本题探究辛亥革命时期革命党人言论的目的。革命党人强调黄帝是汉民族始祖,采用 “黄帝纪年” 等做法,是为唤起汉民族意识,激发对清朝统治不满,营造革命舆论。追溯民族起源是表面现象,A 项错误;言论未直接批判清朝统治,C 项错误;主要是为革命服务,非复兴传统文化,D 项错误。故答案为 B。

11.答案:C

简析:本题推断太行根据地党员人数增加的原因。1938 年 6 月到 9 月太行根据地党员人数大增,体现民众对共产党抗日呼声的积极响应。党员增加不等于抗日民族统一战线扩大,A 项错误;无法得出组织力量和政治影响同步增强,B 项错误;材料不能体现民众国家意识增强,D 项错误。所以答案是 C。

12.答案:D

简析:本题根据材料推断毛泽东谈话内容。材料表明谈话发表于重庆谈判时期,此时期共产党主张和平、民主、团结,成立联合政府。A 项出自《论联合政府》,但时间不符;B 项出自《将革命进行到底》,时间和背景均不符;C 项出自《对日寇的最后一战》,时间不符。所以答案是 D。

13.答案:C

简析:本题推断中国与锡兰贸易协定执行的影响。新中国成立初受西方国家封锁,该协定利于冲击封锁。斯里兰卡不属于社会主义阵营,与 “一边倒” 政策无关,A 项错误;协定与国内农业商品化无关,B 项错误;和平共处五项原则 1953 年提出,时空不符,D 项错误。故答案为 C。

14.答案:B

简析:本题分析国家中西部地区经济发展策略变化的原因。三五计划重视三线建设,七五计划重点转移,是根据国内外形势变化调整。经济体制改革推进源于形势变化,不是主要原因,A 项错误;1990 年仍是计划经济体制,市场调节作用未充分体现,C 项错误;变化是工作重心转移表现,非原因,D 项错误。所以答案是 B。

15.答案:D

简析:本题探究体育口号变化反映的本质。体育口号从 “学习女排,振兴中华” 到 “全民健身,重在参与” 的变化,表明国民体育观念不断发展。材料未涉及国家工作重心,A 项错误;不属于社会主流价值观,B 项错误;不是竞技体育市场化,C 项错误。因此答案为 D。

16.答案:A

简析:本题推断人类早期文明产生的决定因素。最初文明多出现于自然条件优越、生产方式先进地区,如西亚、北非等,生产方式进步推动早期文明产生发展。早期文明主要是本地孕育,非文明交融,B 项错误;国家机器建立以生产力为基础,C 项错误;早期文明基本独立发展,非人口流动,D 项错误。所以答案是 A。

17.答案:B

简析:本题考查古埃及神王观念的本质。材料显示古埃及法老具神性,其生死与秩序相关,表明神权与王权关系密切。材料未体现法老注重来世生活,A 项错误;未涉及金字塔凝聚力,C 项错误;强调的是秩序维护,非道德强化,D 项错误。故答案为 B。

18.答案:C

简析:本题分析 13 世纪前后英国庄园文献变化反映的本质。13 世纪后英国庄园文献中产品买卖细节增加,反映出商品经济发展影响农业,农业商品化程度提高,经济转型趋势初显。此时期英国农业无明显技术革新,A 项错误;未涉及农产品获利丰厚信息,B 项错误;材料与王权对农村控制力无关,D 项错误。所以答案是 C。

19.答案:D

简析:本题推断 16 - 17 世纪中期西欧物价变化的影响。西欧物价持续上涨,是新航路开辟后价格革命的结果,使传统经济关系变化,工商业资产阶级获利,封建领主经济地位下降。材料体现的是价格革命,非商业革命,A 项错误;推动了资本主义发展,B 项错误;封建领主经济实力下降,C 项错误。因此答案为 D。

20.答案:B

简析:本题推断启蒙思想家的关注点。启蒙思想家认为邪恶源于不良环境且可改变,这里的邪恶指专制等,改变环境即社会改造,所以他们更关注社会改造。材料未体现理性、自由,A 项错误;未涉及社会正义,C 项错误;未体现民主共和,D 项错误。故答案为 B。

21.答案:D

简析:本题分析英国女王法令的本质及影响。16 世纪英国颁布法令规范船队行为,体现国家对海上力量管理和主权海域安全维护意识增强,反映国家主权意识增强。该法令是国内法,A 项错误;此时未实行自由主义经济政策,B 项错误;不会加剧国家间利益纷争,C 项错误。所以答案是 D。

22.答案:C

简析:本题探究甘地发起手纺土布运动的目的。在英国殖民侵略背景下,甘地号召抵制英国纺织品,旨在唤起印度民众民族意识。不只是团结农民阶级,A 项错误;主要目的是唤醒民族意识,非抵制外国资本控制,B 项错误;单纯靠此振兴民族经济不现实,D 项错误。因此答案为 C。

23.答案:A

简析:本题推断苏联举措的原因。1929 年后苏联派人赴西方学习并在国内办学,是因为当时资本主义国家经济危机,向外转移技术,苏联抓住时机发展本国科技。此时新经济政策已被取代,B 项错误;材料未体现建立完善国民教育体系,C 项错误;目的是发展本国科技,非缓和与西方关系,D 项错误。所以答案是 A。

24.答案:A

简析:本题探究漫画作者的意图。漫画中国联女子无力控制战争怪兽,体现作者对国际局势恶化的担忧。未涉及各国协作应对危机,B 项错误;未提及改革国联,C 项错误;此时未到动员民众反战阶段,D 项错误。故答案为 A。

25.答案:B

简析:本题分析美国在苏伊士运河战争中行动的本质及原因。1956 年美苏两极对峙,双方为争取其他国家支持,在该事件中都一定程度支持埃及,体现两极对峙时局特点。美国不是为维护中东和平稳定,A 项错误;美苏战略利益不一致,C 项错误;美国意在维护自身利益,非贯彻联合国原则,D 项错误。所以答案是 B。

二、非选择题

26.

(1)答案:认可保存中国传统文化,创造新文化;帝国主义侵略是中国落后的根源;否定资本主义制度(否定西方文明);关注中国在世界大势中的地位,中国革命运动是世界革命的一部分;寻求中国发展的新出路(认可社会主义)。

简析:本题考查从材料提取信息归纳中国知识分子思想诉求的能力。从梁启超、王光祈言论可看出对中国文化及新文化创造的态度;廖仲恺言论指出帝国主义侵略致中国贫弱;李维汉言论体现对资本主义制度的新认识;毛泽东、李大钊等言论表明关注中国世界地位及对社会主义的倾向,综合这些信息得出答案。

(2)答案:民族危机加深;一战引起中国知识分子对西方文明和中国传统文化的反思,巴黎和会中国外交失败,知识分子重新审视中国社会发展道路并趋向于社会主义;民族意识不断发展,中国民族民主革命运动发展到了新阶段;国共两党合作和国民革命兴起。

简析:本题需结合材料与所学知识分析思想诉求折射的时代变迁路径。民族危机从材料中对帝国主义侵略的认识及时代背景可知;一战及巴黎和会影响从知识分子反思及对社会主义倾向等方面体现;民族意识发展、革命运动新阶段及国共合作兴起可联系当时历史事件如国民革命等进行说明。

27.

答案:1956 年和 1989 年两个时期的时代楷模,评选标准和所在行业有所不同,体现了不同时期的时代特色,但都诠释了为社会主义事业建设无私奉献的爱国主义精神。1956 年先进生产者的评选标准指向在工业生产中作出突出贡献的生产者、技术人员,所在行业也集中在工业战线,反映了建国之初急于改变国家的落后面貌,建设社会主义工业化的时代需要。1989 年,全国劳模和先进工作者的评选标准为支持和投身改革开放事业,在农业、科技文化教育体育卫生、精神文明建设等各行各业做出突出贡献,所在行业也很广泛,反映了改革开放的时代特色和中国特色社会主义建设事业的全面开展。树立时代楷模,有利于弘扬学习楷模、爱国奉献的正能量,鼓舞全国人民投身社会主义建设事业,实现中华民族伟大复兴。

简析:本题要求以 “时代 楷模” 为题写历史短文,需先分析两个时期楷模评选标准和行业差异所反映的时代特色,再分别阐述 1956 年工业化需求和 1989 年改革开放及全面建设背景下的评选情况,最后说明树立楷模的意义,按照这些逻辑进行写作。

28.

(1)答案:从 18 世纪中期到 19 世纪中期,英国先后确立了 “日不落帝国” 和 “世界工厂” 的地位;19 世纪晚期到 20 世纪初,英国国际地位相对下降,但依然是最大的殖民国家。

简析:本题根据材料信息概括英国国际地位变化。从材料一英国殖民土地和人口规模可知其 “日不落帝国” 地位;材料二制造业产量份额体现 “世界工厂” 地位;材料二后期份额及材料一整体情况表明其后期地位相对下降但仍是最大殖民国家。

(2)答案:英国在镇压殖民地反抗和与外国的争夺中处于不利态势;英国工业发展放缓,工业地位相对下降,被美国和德国超越;英国不积极采用新技术,对科技研发投入相对较少,从而降低了工业竞争力;英国资本大量外流,用于国内工业的投资相对较少,使英国本土的工业竞争力削弱;英国缺乏创新、国民奋斗精神降低。

简析:本题结合材料说明英国国际地位变化原因。从材料二兵员对比可知其在殖民地和对外争夺中的劣势;材料二制造业份额变化体现工业发展及地位变化;材料三管理、技术、投资等方面问题分别对应不采用新技术、资本外流、缺乏创新等原因,综合这些进行分析。

注意事项:

1.考试为闭卷考,时间.90分钟。本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号、班级用黑色签字笔填写在答题卡页上。

3.选择题的答案须用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。非选择题的答案须用黑色签字笔写在答卷页上相应区域内,答案写在试题卷上无效。

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合要求的。)

1.有学者认为,西周建立后通过一系列措施逐渐建立起带有“华夏”性质的地域性社会政治实体。西周时期的这一社会政治实体()

A.标志着中国早期国家的确立 B.意味着血缘政治向地缘政治的转变

C.代表着华夏民族的最终形成D.形成的关键因素是分封制度的实行

2.战国时期,李悝在魏国推行深耕勤锄、多种经营,以提高单位面积产量;商鞅在秦国设法招徕三晋百姓为秦开垦土地,以求富国强兵。这些做法()

A.推动了精耕细作的发展 B.致力于开垦更多的荒地

C.立足于统一六国的使命D.得益于铁犁牛耕的使用

3.司马迁在《史记·龟策列传》中记载,汉武帝治国“博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎(技)之士,成得自效”。《史记·儒林列传》中记载:武帝时"绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。”据此推知,汉武帝具有()

A.胸怀天下的理想信念 B.外儒内法的治国思想

C.灵活务实的治国策略D.以秦为鉴的政治情怀

4.东晋刘宋易代之际,王氏与谢氏子弟仍为刘宋的显贵;萧梁破灭,王(褒)、庾(信)两族迁到北朝后继续做大官。而褚渊本是东晋旧族,之后成为刘宋政权的顾命大臣,却将刘宋的印玺授予萧梁统治者并进行劝进,“宾客贺者满座”。这些现象反映出当时()

A.政权更迭政治动荡 B.传统儒家忠君观念受到了冲击

C.世族势力逐渐壮大 D.门阀成为专制统治的阶级基础

5.唐代散官番上制度是指获得文武散官者,需按固定分组和时间,到吏部、兵部为国家服役,服役期满后可参加吏部、兵部考试,合格后才有资格参加铨选,从而正式迈入仕途。这一制度()

A.提高了军队的战斗力 B.改变了选拔人才的标准

C.缘于科举制度的僵化D.有利于后备人才的培养

6.北宋的笔记小说《太平广记》记载:“宋谯国城父人王昙略,常以牛作脯为业。欲杀一牛,牛见刀,辄跳踯欲走去。昙略怒,乃先以刀刺牛目。经少时,其人眼无故血流出。”这则故事折射出()

A.重农抑商政策的松弛 B.官方护牛法令的缺失

C.农耕文明的价值取向D.农民的迷信守旧心态

7.明清江南的小农场主和小作坊主每天都不可避免地要卷入商业活动,例如购买生产资料、出售产品、计算成本与利润、订立合同与契约、换算货币(钱、银),以及进行雇工、借贷、典当、交租、纳税乃至商务诉讼等活动。而进行这些活动,都需要起码的读、写、算能力。材料意在说明明清时期()

A.商品经济的高度发展 B.新式教育适应时代发展

C.商业经营方式的变化 D.经济发展推动实用教育

8.鸦片战争以后,苏州地区地方士绅设立义庄重构宗族,致使该地区义庄数量增长。到1911年,共设有义庄128个,而尤以道光咸丰同治时期居多,占比近70%。该现象的出现主要由于()

A.社会政治局势动荡 B.政府赋税压迫沉重

C.自然灾害频繁发生D.列强侵略程度加深

甲午战争之后,张之洞在“奏议”中提出九条自强措施(内容见如图)。其主张()

A.是对洋务救国思想的延续 B.与维新派的救国方案一致

C.体现了浓厚的实业救国色彩D.推动了西方近代科技的传入

10.下表为辛亥革命时期革命党人的部分言论。据此可知,革命党人发布这些言论意在()

时间 文章 主要内容

1903年 《皇帝纪年论》 凡一民族,不得不溯其起源。为吾四百兆汉种之鼻祖者谁乎?是为黄帝轩辕氏。

《中国民族始祖黄帝像》 本“神武天皇纪年”方式,用“黄帝纪年”。

《猛回头》《警世钟》 歌颂黄帝“始祖公公”,并刊登了轩昂庄重的黄帝像。

A.追溯民族起源 B.营造革命舆论

C.批判清朝统治D.复兴传统文化

11.1938年6月底太行根据地晋冀豫区中国共产党党员人数发展到10000人以上,1938年9月发展到30150人,整个太行根据地党员人数甚至出现“冲锋九月”等突击式大发展,据此可知太行根据地()

A.抗日民族统一战线得到扩大

B.党的组织力量与政治影响同步增强

C.党的抗日斗争得到民众响应

D.民众的民族意识国家观念不断发展

如图内容节选自民国时期的《新华日报》。据此判断,图中“毛泽东同志谈话”的内容最有可能包括()

A.消灭日本侵略者......废止国民党一党专政,成立民主的统一的联合政府

B.美国侵略者......正在利用现存的国民党政府来进行“和平”阴谋

C.对于一切不愿投降的侵略者及其走狗实行广泛的进攻

D.目前最迫切者,为保证国内和平,实施民主政治,巩固国内团结

13.如表为1952年12月18日我国与锡兰(即斯里兰卡)政府达成的某贸易协定内容。据此可知,该协定的执行()

A.得益于一边倒外交政策的实施 B.适应了国内农业商品化的需要

C.利于冲击西方国家的经济封锁D.丰富了和平共处五项原则内涵

14.下表为国家“三五计划”和“七五计划”中关于中西部地区经济发展的策略描述出现上述变化的主要原因是()

三五计划(1966-1970) 七五计划(1986-1990)

一、二线要充分发挥生产潜力,为三线建设出人、出材料、出技术、出设备,一二三线要相互促进。 加速东部沿海地带发展,把能源、原材料建设的重点放到中部地带,积极做好进一步开发西部的准备。

A.经济体制改革的推进 B.国际国内形势变化的需要

C.市场调节作用的增强D.党和政府工作重心的转移

15.1986年,中国女排连续第五次夺得世界冠军,“学习女排,振兴中华”成为这个时代嘹亮的口号。1995年,《全民健身计划纲要》颁布实施后,“全民健身,重在参与”的口号在群众中广为流传。体育口号的变化表明()

A.国家工作重心转移 B.社会主流价值观的变化

C.竞技体育的市场化D.国民体育观念不断发展

16.以下为古代主要文明示意图。据此可知,在人类早期文明的产生中起决定作用的是()

A.生产方式的进步 B.文化与文明交融

C.国家机器的建立D.人口跨区域流动

17.在古王国时期,埃及人就一直被灌输法老具有神性的理念,但其生死取决于他能否维护秩序,任何失序现象都会被视为法老已丧失众神支持的征兆。这表明,古埃及()

A.法老注重来世的生活 B.神权与王权关系密切

C.金字塔凝聚国民认同D.法老注重道德的强化

18.13世纪以前的英国庄园文献中关于产品买卖细节的文字比较少,13世纪后的英国庄园文献中此类文字增加,细节很多。如《田庄总管职责》中记载:羊毛出售的原则是收益最大化,可以论包卖,也可以论一只羊单次所剪毛为单位出售。这反映出()

A.农业领域技术革新速度加快 B.英国庄园农产品获利丰厚

C.经济发展推动农业转型趋势 D.王权对农村的控制力减弱

19.下表是16-17世纪中期西欧以白银计价的小麦价格指数变化(每一数据为前后20年的平均价格,以1510年价格指数为100)。据下表可知,当时西欧()

时间 价格指数 时间 价格指数

1510年 100 1590年 500

1530年 130 1610 年 650

1550年 250 1630年 800

1570年 400 1650年 900

A.早期殖民扩张引发商业革命 B.资本主义发展受到严重阻碍

C.封建领主经济实力得到提升D.传统的经济关系发生变化

20.文艺复兴时期思想家讴歌人性,追求现世生活的幸福和享乐;18世纪部分启蒙思想家提出:“邪恶的存在是不良环境的产物,这种环境是人类创造的,人类也可以改变”。据此可知,启蒙思想家更为关注()

A.理性自由 B.社会改造 C.社会正义 D.民主共和

21.1576年,英国女王伊丽莎白一世颁布法令,规定同一船队中的船只和人员,必须结伴航行、互相保护、集体合作,不能擅自离开,直至抵达目的地。该法令()

A.丰富了近代国际法的内容 B.践行了自由主义的经济政策

C.加剧了国家间 利益纷争D.反映了国家主权意识的增强

22.自1854年印度创办第一家棉纺织工厂始,到一战前,棉纺织工厂数增至271家,纱锭和织机数分别达677.9万枚和10.42万台。但20世纪20年代,圣雄甘地却发起了手纺土布运动,号召家家户户开展手工纺织、穿用土布,抵制英国纺织品。甘地此举旨在()

A.团结广大农民阶级 B.抵制外国资本控制

C.唤醒民众民族意识D.振兴印度民族经济

23.1929年后,苏联派出人员到西方进修或进行科学研究。同时在国内兴办了许多高等和中等技术学校,学习西方的技术,到1933年,约有110万学生在这些学校学习。苏联的这些举措()

A.抓住了国外技术转移 时机 B.致力于落实新经济政策

C.建立了完善的国民教育体系D.意在缓和与西方的关系

24.下图为英国漫画家伯纳德·帕特瑙吉1935年9月创作的漫画《她能控制得住他吗?》。作者意在()

A.表达对国际局势恶化的担忧 B.强调各国加强协作应对危机

C.呼吁改革国联壮大和平力量D.动员广大民众投身反战运动

25.1956年英、法和以色列军队联合试图夺回苏伊士运河的控制权而发动了对埃及的战争。对此,苏联强烈反对,美国也一反常态,对英法以的行为进行了强烈谴责,并迫使他们撤军。美国此举()

A.力图维护中东地区的和平稳定 B.体现了两极对峙的时局特点

C.表明美苏战略利益具有一致性D.贯彻联合国非殖民主义原则

第I卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共3小题,第26题16分,第27题16分,第28题18分,共50分。)

26.阅读材料,回答问题。

第一次世界大战后的知识分子“说”

-摘编自郑师渠《欧战前后:国人的现代反省》

(1)材料中的言论,反映了中国知识分子怎样的思想诉求?

(2)知识分子的思想诉求折射出怎样的时代变迁路径?

27.时代楷模诠释着时代精神。阅读材料,回答问题。

材料

1956年全国先进生产者代表会议 1989年全国劳动模范和先进工作者表彰大会

评选标准 1.提前完成第一个五年计划规定指标的先进生产者; 2.达到优等质量指标的先进生产者; 3.在学习与推广先进经验或在掌握先进技术试制新产品方面有成就的先进生产者; 4.在节约方面有优良成绩的先进生产者; 5.优秀的合理化建议者和合理化建议工作的组织者; 6.能够经常帮助达不到定额的工人提高到先进生产水平的先进生产者; 7.先进的工程技术人员和职员; 8.在工作中有优秀成绩的先进生产者; 9.先进小组、车间、企业的代表 1.热爱祖国,坚持四项基本原则,拥护改革开放总方针的; 2.在企业发展生产,深化改革、改善经营管理,提高经济效益、社会效益方面做出重大贡献的; 3.在发展农业生产和农村经济方面做出重大贡献的; 4.在科研、教育、文化、卫生、体育等事业中做出重大贡献的; 5.在发明创造、技术改造、合理化建议、技术协作、技术扶贫等方面做出重大贡献的; 8.在社会主义精种文明建设方面做出重大贡献的; 9.在其他方面做出重大贡献的。

所在行业 集中在工业战线(重工业、机械制造、建筑、铁路、纺织等行业所占比例较高 来自工业、农业、交通、财贸、基建、科研、教育、文化、卫生、体育等51个系统或行业

结合材料,以“时代·楷模”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合:逻辑严密,条理清晰。)

28.阅读材料,回答问题。

数据中的英国

材料一面积和人口

20世纪初世界五大殖民帝国对比表

国家 面积(万平方英里) 人口(万) 白人人口(万) 英国占有的土地相当于地球陆地面积和当时人口的1/4,相当于英国本土的139倍、人口的10倍多

英国 1146.8 40460 6000

法国 500 9200 4000

德国 124 7600 6500

俄国 865 15600 14000

美国 360 10000 9000

钱乘旦《英国通史》

材料二工业和兵员

世界制造业产量的相对份额

大国的兵员(1816-1880年)

(单位:万人)

-保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料三理念与投资。英国19世纪后期的发展趋势是普遍拒绝承认传统的管理态度和方法以及工会需要调整;不能充分利用新的思想和技艺;工艺粗劣,推销乏术;教育和公共生活中对科学、技术和商业不感兴趣,投资率低得令人沮丧;以及整个国民养成寅吃卯粮的习性。

-保罗肯尼迪《英国海上主导权的兴衰》

从1850-1880年,英国的海外投资从两亿英镑增加到10亿英镑,1905年上升到20亿英镑。1914年达到40亿英镑,占当时资本主义国家对外投资的一半。

-程西筠、王章辉《英国简史》

(1)结合材料信息,指出18世纪中期以来英国国际地位的变化。

(2)根据材料,结合所学知识,说明英国国际地位变化的原因。

答案及简析

一、选择题

1.答案:D

简析:本题考查西周建立地域性社会政治实体的关键因素。西周通过分封诸侯建立政权,促进了周文化的传播与文化认同,从而逐渐形成带有 “华夏” 性质的地域性社会政治实体。中国早期国家在西周之前已出现,A 项错误;西周时期分封制、宗法制等仍属于血缘政治,B 项错误;华夏民族形成是长期过程,并非西周时期完成,C 项错误。所以答案是 D。

2.答案:D

简析:本题是关于战国时期李悝和商鞅变法做法的原因及影响分析。由材料中 “深耕勤锄、开垦土地”,结合当时时代背景,铁犁牛耕的使用与推广推动了荒地开垦和生产效率提高,进而影响单位面积产量。李悝变法推动精耕细作发展,但商鞅变法在材料中体现不出精耕细作,A 项错误;商鞅变法致力于开垦荒地,李悝变法此点不突出,B 项错误;二者变法目的是富国强兵应对战乱,统一六国并非当时出发点,C 项错误。故答案为 D。

3.答案:C

简析:本题从材料推断汉武帝的治国策略。材料显示汉武帝既重用各方面人才维护统治,又重用儒士治国,体现出其灵活务实的治国策略。“胸怀天下” 与材料重用人才和儒士情况不符,A 项错误;材料未涉及儒法关系,B 项错误;材料中未体现以秦为鉴,D 项错误。所以答案是 C。

4.答案:B

简析:本题考查魏晋南北朝时期的政治现象所反映的本质问题。材料中王、谢等世家在政权更迭中地位不变,褚渊对新政权的顺应支持,反映出儒家传统忠君观念受到冲击。材料未讲述政权更迭过程,A 项错误;材料未强调世族势力壮大,C 项错误;地主阶级是专制统治基础,材料主旨并非门阀对专制统治作用,D 项错误。因此答案为 B。

5.答案:D

简析:本题分析唐代散官番上制度的作用。该制度强调文武散官者服役后铨选人才,为国家培养后备人才开辟新途径,有利于后备人才培养。材料未体现与军队联系及提高军队战斗力,A 项错误;“选拔人才标准” 与材料主旨不符,B 项错误;唐朝科举制度处于发展阶段,并非僵化,C 项错误。所以答案是 D。

6.答案:C

简析:本题探究北宋笔记小说故事所折射的本质。牛在古代农耕经济中重要,宋朝重视保护耕牛,基层民间有 “杀牛报应” 文化,材料正是此文化反映,体现农耕文明价值取向。材料未涉及商业发展,A 项错误;笔记小说不能体现官方护牛法令缺失,B 项错误;“杀牛报应” 是对牛重视,非迷信守旧心态,D 项错误。故答案为 C。

7.答案:D

简析:本题是关于明清江南经济现象的目的分析。材料表明明清商品经济发展使小农场主和小作坊主商业活动频繁,这些活动需要读、写、算能力,说明经济发展推动实用教育。商品经济高度发展不能概括材料全部,A 项错误;材料未体现新式教育,B 项错误;商业经营方式变化只是部分内容,不能体现主旨,C 项错误。所以答案是 D。

8.答案:A

简析:本题考查鸦片战争后苏州地区义庄数量增长的原因。道光咸丰同治时期,中国经历鸦片战争和太平天国运动动荡,地主阶级受冲击,地方士绅为维护宗族稳定设立义庄。义庄设立主要为维护宗族稳定,非对抗赋税压迫,B 项错误;自然灾害不是主要原因,C 项错误;与列强侵略无直接联系,D 项错误。因此答案为 A。

9.答案:A

简析:本题分析甲午战后张之洞主张的本质及影响。其措施仍奉行洋务运动 “中体西用” 思想,未跳出学习 “器物” 范畴,是对洋务救国思想延续。维新派主张政治改良,与材料不符,B 项错误;民族资产阶级创办工厂体现实业救国,材料并非如此,C 项错误;甲午战后洋务运动已失败,D 项错误。所以答案是 A。

10.答案:B

简析:本题探究辛亥革命时期革命党人言论的目的。革命党人强调黄帝是汉民族始祖,采用 “黄帝纪年” 等做法,是为唤起汉民族意识,激发对清朝统治不满,营造革命舆论。追溯民族起源是表面现象,A 项错误;言论未直接批判清朝统治,C 项错误;主要是为革命服务,非复兴传统文化,D 项错误。故答案为 B。

11.答案:C

简析:本题推断太行根据地党员人数增加的原因。1938 年 6 月到 9 月太行根据地党员人数大增,体现民众对共产党抗日呼声的积极响应。党员增加不等于抗日民族统一战线扩大,A 项错误;无法得出组织力量和政治影响同步增强,B 项错误;材料不能体现民众国家意识增强,D 项错误。所以答案是 C。

12.答案:D

简析:本题根据材料推断毛泽东谈话内容。材料表明谈话发表于重庆谈判时期,此时期共产党主张和平、民主、团结,成立联合政府。A 项出自《论联合政府》,但时间不符;B 项出自《将革命进行到底》,时间和背景均不符;C 项出自《对日寇的最后一战》,时间不符。所以答案是 D。

13.答案:C

简析:本题推断中国与锡兰贸易协定执行的影响。新中国成立初受西方国家封锁,该协定利于冲击封锁。斯里兰卡不属于社会主义阵营,与 “一边倒” 政策无关,A 项错误;协定与国内农业商品化无关,B 项错误;和平共处五项原则 1953 年提出,时空不符,D 项错误。故答案为 C。

14.答案:B

简析:本题分析国家中西部地区经济发展策略变化的原因。三五计划重视三线建设,七五计划重点转移,是根据国内外形势变化调整。经济体制改革推进源于形势变化,不是主要原因,A 项错误;1990 年仍是计划经济体制,市场调节作用未充分体现,C 项错误;变化是工作重心转移表现,非原因,D 项错误。所以答案是 B。

15.答案:D

简析:本题探究体育口号变化反映的本质。体育口号从 “学习女排,振兴中华” 到 “全民健身,重在参与” 的变化,表明国民体育观念不断发展。材料未涉及国家工作重心,A 项错误;不属于社会主流价值观,B 项错误;不是竞技体育市场化,C 项错误。因此答案为 D。

16.答案:A

简析:本题推断人类早期文明产生的决定因素。最初文明多出现于自然条件优越、生产方式先进地区,如西亚、北非等,生产方式进步推动早期文明产生发展。早期文明主要是本地孕育,非文明交融,B 项错误;国家机器建立以生产力为基础,C 项错误;早期文明基本独立发展,非人口流动,D 项错误。所以答案是 A。

17.答案:B

简析:本题考查古埃及神王观念的本质。材料显示古埃及法老具神性,其生死与秩序相关,表明神权与王权关系密切。材料未体现法老注重来世生活,A 项错误;未涉及金字塔凝聚力,C 项错误;强调的是秩序维护,非道德强化,D 项错误。故答案为 B。

18.答案:C

简析:本题分析 13 世纪前后英国庄园文献变化反映的本质。13 世纪后英国庄园文献中产品买卖细节增加,反映出商品经济发展影响农业,农业商品化程度提高,经济转型趋势初显。此时期英国农业无明显技术革新,A 项错误;未涉及农产品获利丰厚信息,B 项错误;材料与王权对农村控制力无关,D 项错误。所以答案是 C。

19.答案:D

简析:本题推断 16 - 17 世纪中期西欧物价变化的影响。西欧物价持续上涨,是新航路开辟后价格革命的结果,使传统经济关系变化,工商业资产阶级获利,封建领主经济地位下降。材料体现的是价格革命,非商业革命,A 项错误;推动了资本主义发展,B 项错误;封建领主经济实力下降,C 项错误。因此答案为 D。

20.答案:B

简析:本题推断启蒙思想家的关注点。启蒙思想家认为邪恶源于不良环境且可改变,这里的邪恶指专制等,改变环境即社会改造,所以他们更关注社会改造。材料未体现理性、自由,A 项错误;未涉及社会正义,C 项错误;未体现民主共和,D 项错误。故答案为 B。

21.答案:D

简析:本题分析英国女王法令的本质及影响。16 世纪英国颁布法令规范船队行为,体现国家对海上力量管理和主权海域安全维护意识增强,反映国家主权意识增强。该法令是国内法,A 项错误;此时未实行自由主义经济政策,B 项错误;不会加剧国家间利益纷争,C 项错误。所以答案是 D。

22.答案:C

简析:本题探究甘地发起手纺土布运动的目的。在英国殖民侵略背景下,甘地号召抵制英国纺织品,旨在唤起印度民众民族意识。不只是团结农民阶级,A 项错误;主要目的是唤醒民族意识,非抵制外国资本控制,B 项错误;单纯靠此振兴民族经济不现实,D 项错误。因此答案为 C。

23.答案:A

简析:本题推断苏联举措的原因。1929 年后苏联派人赴西方学习并在国内办学,是因为当时资本主义国家经济危机,向外转移技术,苏联抓住时机发展本国科技。此时新经济政策已被取代,B 项错误;材料未体现建立完善国民教育体系,C 项错误;目的是发展本国科技,非缓和与西方关系,D 项错误。所以答案是 A。

24.答案:A

简析:本题探究漫画作者的意图。漫画中国联女子无力控制战争怪兽,体现作者对国际局势恶化的担忧。未涉及各国协作应对危机,B 项错误;未提及改革国联,C 项错误;此时未到动员民众反战阶段,D 项错误。故答案为 A。

25.答案:B

简析:本题分析美国在苏伊士运河战争中行动的本质及原因。1956 年美苏两极对峙,双方为争取其他国家支持,在该事件中都一定程度支持埃及,体现两极对峙时局特点。美国不是为维护中东和平稳定,A 项错误;美苏战略利益不一致,C 项错误;美国意在维护自身利益,非贯彻联合国原则,D 项错误。所以答案是 B。

二、非选择题

26.

(1)答案:认可保存中国传统文化,创造新文化;帝国主义侵略是中国落后的根源;否定资本主义制度(否定西方文明);关注中国在世界大势中的地位,中国革命运动是世界革命的一部分;寻求中国发展的新出路(认可社会主义)。

简析:本题考查从材料提取信息归纳中国知识分子思想诉求的能力。从梁启超、王光祈言论可看出对中国文化及新文化创造的态度;廖仲恺言论指出帝国主义侵略致中国贫弱;李维汉言论体现对资本主义制度的新认识;毛泽东、李大钊等言论表明关注中国世界地位及对社会主义的倾向,综合这些信息得出答案。

(2)答案:民族危机加深;一战引起中国知识分子对西方文明和中国传统文化的反思,巴黎和会中国外交失败,知识分子重新审视中国社会发展道路并趋向于社会主义;民族意识不断发展,中国民族民主革命运动发展到了新阶段;国共两党合作和国民革命兴起。

简析:本题需结合材料与所学知识分析思想诉求折射的时代变迁路径。民族危机从材料中对帝国主义侵略的认识及时代背景可知;一战及巴黎和会影响从知识分子反思及对社会主义倾向等方面体现;民族意识发展、革命运动新阶段及国共合作兴起可联系当时历史事件如国民革命等进行说明。

27.

答案:1956 年和 1989 年两个时期的时代楷模,评选标准和所在行业有所不同,体现了不同时期的时代特色,但都诠释了为社会主义事业建设无私奉献的爱国主义精神。1956 年先进生产者的评选标准指向在工业生产中作出突出贡献的生产者、技术人员,所在行业也集中在工业战线,反映了建国之初急于改变国家的落后面貌,建设社会主义工业化的时代需要。1989 年,全国劳模和先进工作者的评选标准为支持和投身改革开放事业,在农业、科技文化教育体育卫生、精神文明建设等各行各业做出突出贡献,所在行业也很广泛,反映了改革开放的时代特色和中国特色社会主义建设事业的全面开展。树立时代楷模,有利于弘扬学习楷模、爱国奉献的正能量,鼓舞全国人民投身社会主义建设事业,实现中华民族伟大复兴。

简析:本题要求以 “时代 楷模” 为题写历史短文,需先分析两个时期楷模评选标准和行业差异所反映的时代特色,再分别阐述 1956 年工业化需求和 1989 年改革开放及全面建设背景下的评选情况,最后说明树立楷模的意义,按照这些逻辑进行写作。

28.

(1)答案:从 18 世纪中期到 19 世纪中期,英国先后确立了 “日不落帝国” 和 “世界工厂” 的地位;19 世纪晚期到 20 世纪初,英国国际地位相对下降,但依然是最大的殖民国家。

简析:本题根据材料信息概括英国国际地位变化。从材料一英国殖民土地和人口规模可知其 “日不落帝国” 地位;材料二制造业产量份额体现 “世界工厂” 地位;材料二后期份额及材料一整体情况表明其后期地位相对下降但仍是最大殖民国家。

(2)答案:英国在镇压殖民地反抗和与外国的争夺中处于不利态势;英国工业发展放缓,工业地位相对下降,被美国和德国超越;英国不积极采用新技术,对科技研发投入相对较少,从而降低了工业竞争力;英国资本大量外流,用于国内工业的投资相对较少,使英国本土的工业竞争力削弱;英国缺乏创新、国民奋斗精神降低。

简析:本题结合材料说明英国国际地位变化原因。从材料二兵员对比可知其在殖民地和对外争夺中的劣势;材料二制造业份额变化体现工业发展及地位变化;材料三管理、技术、投资等方面问题分别对应不采用新技术、资本外流、缺乏创新等原因,综合这些进行分析。