广东省惠州市实验中学2024-2025学年高一上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省惠州市实验中学2024-2025学年高一上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 67.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-23 11:47:21 | ||

图片预览

文档简介

惠州市实验中学2024-2025学年度高一12月月考试题(历史)

考试时间45分钟,满分100分。

一、单选题(每小题3分,共25小题,满分75分,每个小题有且只有一个正确选项。)

1. 距今约4600~3700年的白羊村遗址,位于云南金沙江流域中游地区。经考古,在白羊村遗址发现了房屋、墓葬、灰坑等遗迹,还发掘出大量稻、粟和黍等植物遗存。这表明,白羊村遗址时期,该地区()

A. 栽培作物定居生活 B. 具备国家初始状态

C. 开始从事农业生产 D. 出现早期文明曙光

2. 良渚文化是崇玉、用玉的文明,形成了以琮、璧、钺和复杂头饰等为代表的一套成组玉礼器系统,标识拥有者的地位和社会公共权力的分配,开启了中华礼制文明的先河。据此可知,当时良渚社会()

A. 呈现出多元一体特征 B.出现了明显的社会分化

C. 形成了农业文明体系 D. 确立了等级森严的礼制

3. 成语“问鼎中原”指的是公元前606年,楚庄王借攻打陆浑之戎之机,率楚军至东周都城洛阳南郊并举行阅兵仪式。周定王派王孙满前去慰劳,楚庄王向王孙满询问起象征周天子权力的九鼎的大小和轻重,宣称楚国也可铸九鼎。该事件反映出当时()

A. 传统政治秩序遭到冲击 B. 兼并战争加快统一的步伐

C. 诸侯争霸格局发生巨变 D. 楚国取代周王室统治地位

4. 春秋时期,北方有楼烦、林胡、赤狄、北戎、山戎等民族部落,而南方有巴、楚、吴、越等诸侯国:至战国后期,北方的少数民族主要有匈奴、东胡,而南方也仅余楚、越两个诸侯国。这一变化反映了,春秋战国时期()

A. 中原文化影响扩大 B. 孕育着统一的趋势

C. 华夏民族认同形成 D. 南北文化交流加强

5. 秦律规定,迁移户口者,须事先申请,经批准,办妥更籍手续后方能生效,否则要受到严厉制裁;若发现隐匿人口或以小报老、以壮报残,里典、伍老及同伍邻人不予告发,要受到经济处罚及流放。秦朝上述政策的主要目的是()

A强化中央集权 B. 保障赋役征发

C. 掌握人口实况 D. 加强君主专制

6. 汉初,御使、丞相使监察,察无专区、责任不明;汉武帝创立刺史制度,将全国分为十三个州部,每刺史察一州,监察对象除“强宗豪右”外,对朝廷在地方上的命官仅限于郡国二千石。由此可见,汉武帝创立刺史制度()

A. 扩大了监察官权力 B. 拓展了监察范围 C. 强化了地方独立性 D. 规范了监察行为

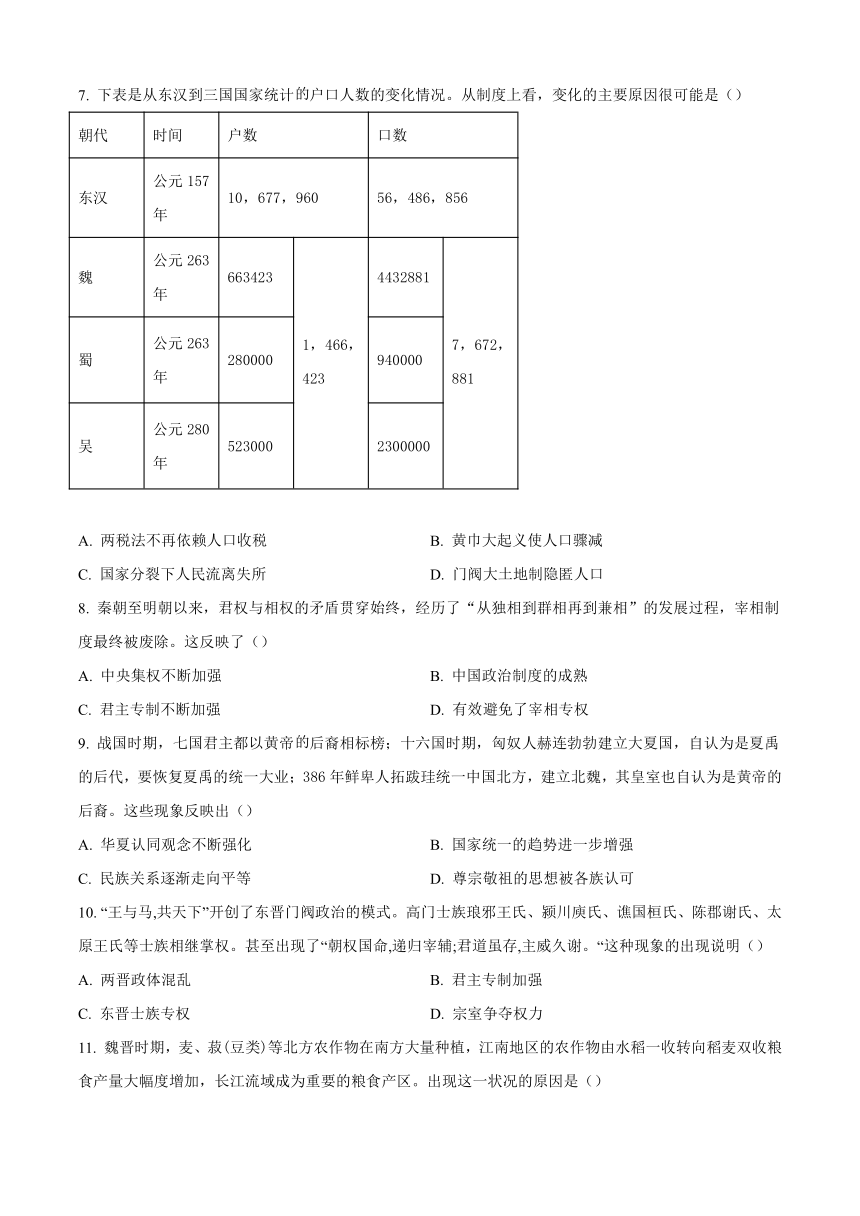

7. 下表是从东汉到三国国家统计户口人数的变化情况。从制度上看,变化的主要原因很可能是()

朝代 时间 户数 口数

东汉 公元157年 10,677,960 56,486,856

魏 公元263年 663423 1,466,423 4432881 7,672,881

蜀 公元263年 280000 940000

吴 公元280年 523000 2300000

A. 两税法不再依赖人口收税 B. 黄巾大起义使人口骤减

C. 国家分裂下人民流离失所 D. 门阀大土地制隐匿人口

8. 秦朝至明朝以来,君权与相权的矛盾贯穿始终,经历了“从独相到群相再到兼相”的发展过程,宰相制度最终被废除。这反映了()

A. 中央集权不断加强 B. 中国政治制度的成熟

C. 君主专制不断加强 D. 有效避免了宰相专权

9. 战国时期,七国君主都以黄帝后裔相标榜;十六国时期,匈奴人赫连勃勃建立大夏国,自认为是夏禹的后代,要恢复夏禹的统一大业;386年鲜卑人拓跋珪统一中国北方,建立北魏,其皇室也自认为是黄帝的后裔。这些现象反映出()

A. 华夏认同观念不断强化 B. 国家统一的趋势进一步增强

C. 民族关系逐渐走向平等 D. 尊宗敬祖的思想被各族认可

10. “王与马,共天下”开创了东晋门阀政治的模式。高门士族琅邪王氏、颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。甚至出现了“朝权国命,递归宰辅;君道虽存,主威久谢。“这种现象的出现说明()

A. 两晋政体混乱 B. 君主专制加强

C. 东晋士族专权 D. 宗室争夺权力

11. 魏晋时期,麦、菽(豆类)等北方农作物在南方大量种植,江南地区的农作物由水稻一收转向稻麦双收粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区。出现这一状况的原因是()

A. 北方人民大量南迁 B. 南北分裂局面结束

C. 经济重心南移完成 D. 政府夏秋两季征税

12. 574年,北周武帝下令“断佛、道二教,经象悉毁,罢沙门、道士,并令还民。”从而将三百万僧人收为编户。这客观上反映了佛教()

A. 严重威胁儒家正统地位 B. 不能满足朝廷精神统治需求

C. 遭到了唯物主张的否定 D. 严重影响了官府的赋役征收

13. “昭宣之治”时期,凡遇灾荒、地震,汉昭帝、汉宣帝皆免除当年的租赋与徭役。此后,东汉明帝、安帝也曾因为日食和饥荒的出现而对全国发布“罪己诏”。这表明( )

A. 道教思想融入儒学理论体系 B. 历代统治者敢于自我反省

C. 主流学说影响统治者的决策 D. 儒学正统地位遭到了动摇

14. 秦始皇确立皇帝制度、设三公九卿,汉武帝设立中朝、运用酷吏,隋文帝确立三省六部制,宋代设三司、实行“三衙”分权。历代帝王此举目的是为了

A. 政治改革的顺利进行 B. 预防官员的贪污腐败

C. 保证国家的长治久安 D. 健全和完善制度体系

15. 阅读下表材料,可以比较出长城和大运河的共同点( )

长城 大运河

秦汉时期,抵御了北方游牧民族南下,保护了中原北部地区农业生产和人民生活。 隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的经济、文化联系。

A. 抵御了匈奴侵扰 B. 削弱诸侯国势力

C促进了南北交流 D. 有利于巩固统一

16. 秦朝和隋朝都盛极一时,虽短命而亡,但不乏影响后世深远的制度建设和工程建设。以下分别属于秦朝、隋朝的制度建设的是()

A. 长城、大运河 B. 察举制、九品中正制

C. 郡县制、科举制 D. 三公九卿制、内外朝制

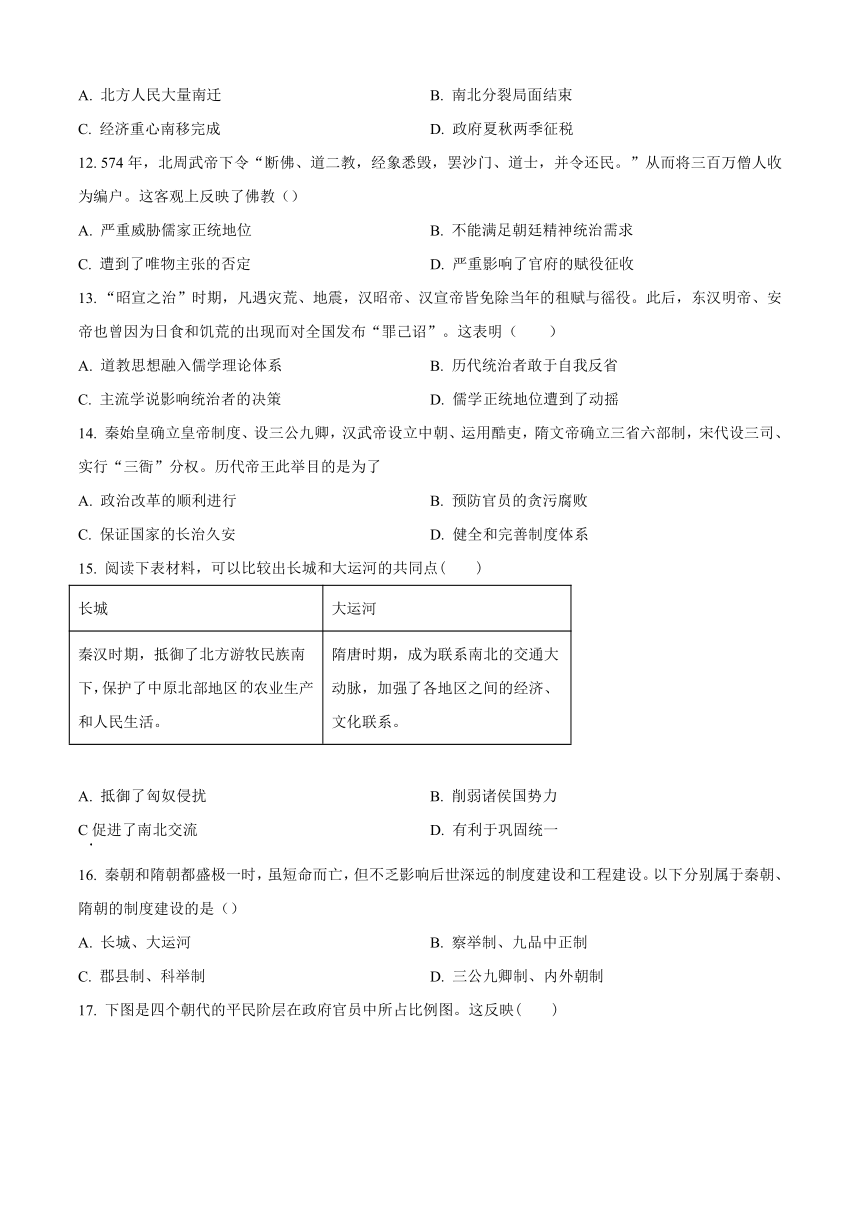

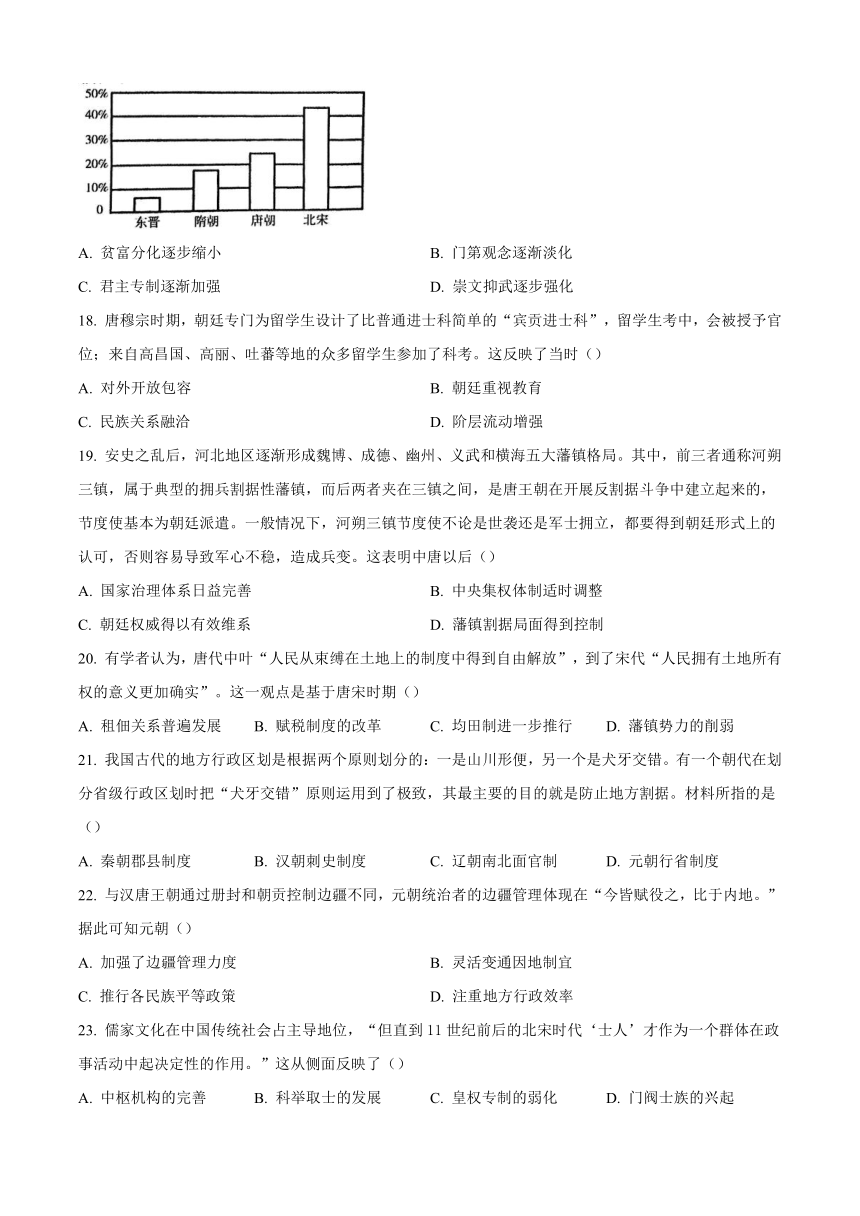

17. 下图是四个朝代的平民阶层在政府官员中所占比例图。这反映( )

A. 贫富分化逐步缩小 B. 门第观念逐渐淡化

C. 君主专制逐渐加强 D. 崇文抑武逐步强化

18. 唐穆宗时期,朝廷专门为留学生设计了比普通进士科简单的“宾贡进士科”,留学生考中,会被授予官位;来自高昌国、高丽、吐蕃等地的众多留学生参加了科考。这反映了当时()

A. 对外开放包容 B. 朝廷重视教育

C. 民族关系融洽 D. 阶层流动增强

19. 安史之乱后,河北地区逐渐形成魏博、成德、幽州、义武和横海五大藩镇格局。其中,前三者通称河朔三镇,属于典型的拥兵割据性藩镇,而后两者夹在三镇之间,是唐王朝在开展反割据斗争中建立起来的,节度使基本为朝廷派遣。一般情况下,河朔三镇节度使不论是世袭还是军士拥立,都要得到朝廷形式上的认可,否则容易导致军心不稳,造成兵变。这表明中唐以后()

A. 国家治理体系日益完善 B. 中央集权体制适时调整

C. 朝廷权威得以有效维系 D. 藩镇割据局面得到控制

20. 有学者认为,唐代中叶“人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放”,到了宋代“人民拥有土地所有权的意义更加确实”。这一观点是基于唐宋时期()

A. 租佃关系普遍发展 B. 赋税制度的改革 C. 均田制进一步推行 D. 藩镇势力的削弱

21. 我国古代的地方行政区划是根据两个原则划分的:一是山川形便,另一个是犬牙交错。有一个朝代在划分省级行政区划时把“犬牙交错”原则运用到了极致,其最主要的目的就是防止地方割据。材料所指的是()

A. 秦朝郡县制度 B. 汉朝刺史制度 C. 辽朝南北面官制 D. 元朝行省制度

22. 与汉唐王朝通过册封和朝贡控制边疆不同,元朝统治者的边疆管理体现在“今皆赋役之,比于内地。”据此可知元朝()

A. 加强了边疆管理力度 B. 灵活变通因地制宜

C. 推行各民族平等政策 D. 注重地方行政效率

23. 儒家文化在中国传统社会占主导地位,“但直到11世纪前后的北宋时代‘士人’才作为一个群体在政事活动中起决定性的作用。”这从侧面反映了()

A. 中枢机构的完善 B. 科举取士的发展 C. 皇权专制的弱化 D. 门阀士族的兴起

24. 两宋时期,出现“国家根本,仰给东南”的现象,如南宋绍兴二十九年,全国实收上供米367万石,其中江南东路、两浙路上供米205万石,占全国总数的一半以上。这一现象反映出宋代()

A. 农民赋役负担繁重 B. 冗官冗费问题突出

C. 重视种植经济作物 D. 经济格局发生变动

25. 在宋以前,体育活动主要为王朝的统治者服务,带有政治或军事性。至宋代始,体育活动渐渐向休闲、娱乐、观赏化转向,兴盛于宫廷上流社会和民间社会。这一变化主要得益于()

A. 阶层流动性增强 B. 商品经济的发展 C. 统治者积极推动 D. 主流价值观动摇

二. 阅读材料,回答下列问题。

26. 阅读材料,回答问题。

材料一

时间 事件

汉武帝元光元年 (公元前134年) 初令郡国举孝廉各一人

魏文帝黄初元年(220年) 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选

隋炀帝大业年间 始置进士科

武则天长安二年(702年) 始置武举

材料二汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素,官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿葬《中国通史》

材料三隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功”。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一反映了哪几种选官制度 依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括东汉中后期人才选拔的弊端。

(3)依据材料三及所学知识,分析科举制的影响

答案及简析

一、单选题

1.A。白羊村遗址发现房屋遗迹表明有定居生活,发掘出稻、粟等植物遗存说明有栽培作物,A 项正确。B 项,材料未体现国家初始状态的相关信息;C 项,“开始” 表述过于绝对;D 项,仅这些发现不能直接说明出现早期文明曙光。

2.B。良渚文化中玉礼器系统标识拥有者地位和权力分配,说明当时出现了明显的社会分化,B 项正确。A 项,材料未体现多元一体特征;C 项,材料主要强调的是礼制方面,而非农业文明体系;D 项,“等级森严” 在材料中体现不充分。

3.A。楚庄王询问九鼎大小轻重,挑战了周天子权威,反映出传统政治秩序遭到冲击,A 项正确。B 项,材料未体现兼并战争加快统一步伐;C 项,诸侯争霸格局主要是晋楚争霸等,未发生巨变;D 项,楚国未取代周王室统治地位。

4.B。从春秋到战国后期,民族部落和诸侯国数量减少,反映出统一的趋势在孕育,B 项正确。A 项,材料未突出中原文化影响扩大;C 项,华夏民族认同形成在材料中证据不足;D 项,南北文化交流加强不是主要体现。

5.B。秦朝对户口管理严格,主要是为了保障赋役征发,确保国家财政收入,B 项正确。A 项,强化中央集权不是主要目的;C 项,掌握人口实况是手段,不是最终目的;D 项,与加强君主专制关系不大。

6.D。汉武帝创立刺史制度,明确了监察专区和对象,规范了监察行为,D 项正确。A 项,材料未表明监察官权力扩大;B 项,监察范围并没有拓展;C 项,是削弱了地方独立性。

7.D。从东汉到三国户口人数大幅减少,从制度上看,很可能是门阀大土地制隐匿人口,D 项正确。A 项,两税法是唐朝的;B 项,黄巾起义是原因之一,但不是从制度上看的主要原因;C 项,国家分裂是背景,不是制度原因。

8.C。君权与相权矛盾的发展过程,最终宰相制度被废除,反映了君主专制不断加强,C 项正确。A 项,材料体现的是君主专制,不是中央集权;B 项,不能说明政治制度成熟;D 项,“有效避免” 说法太绝对。

9.A。不同民族政权都标榜自己是黄帝后裔等,反映出华夏认同观念不断强化,A 项正确。B 项,材料重点是民族认同,不是国家统一趋势;C 项,民族关系在材料中未体现平等;D 项,尊宗敬祖不是主要强调内容。

10.C。“王与马,共天下” 及士族相继掌权表明东晋士族专权,C 项正确。A 项,材料未体现政体混乱;B 项,与君主专制加强相悖;D 项,不是宗室争夺权力,而是士族专权。

11.A。魏晋时期北方农作物在南方大量种植,是因为北方人民大量南迁,带来了北方的种植技术和作物品种,A 项正确。B 项,南北分裂局面未结束;C 项,经济重心南移完成是在南宋;D 项,政府征税不是主要原因。

12.D。北周武帝将僧人收为编户,客观上是因为佛教影响了官府的赋役征收,D 项正确。A 项,材料未体现对儒家正统地位的威胁;B 项,不是主要原因;C 项,与唯物主张无关。

13.C。统治者因灾荒等免除租赋徭役或发布 “罪己诏”,表明主流学说(儒家思想)影响统治者的决策,C 项正确。A 项,材料未体现道教思想融入;B 项,不是主要原因;D 项,儒学正统地位未动摇。

14.C。历代帝王进行政治制度变革,目的是保证国家的长治久安,巩固统治,C 项正确。A 项,不是主要目的;B 项,预防贪污腐败不是根本目的;D 项,完善制度体系是手段,不是最终目的。

15.D。长城抵御北方游牧民族保护中原,大运河加强南北联系,都有利于巩固统一,D 项正确。A 项,大运河与抵御匈奴无关;B 项,两者都与削弱诸侯国势力无关;C 项,长城主要不是促进南北交流。

16.C。秦朝实行郡县制,隋朝创立科举制,C 项正确。A 项,长城、大运河是工程建设;B 项,察举制是汉朝的,九品中正制是魏晋时期的;D 项,内外朝制是汉朝的。

17.B。从东晋到北宋平民阶层在政府官员中所占比例上升,反映出门第观念逐渐淡化,B 项正确。A 项,材料未体现贫富分化情况;C 项,与君主专制加强无关;D 项,崇文抑武在北宋才明显,不能概括整个过程。

18.A。唐朝为留学生设置专门科考并授予官位,体现了对外开放包容,A 项正确。B 项,重视教育不是主要原因;C 项,材料未突出民族关系融洽;D 项,阶层流动增强不是主要体现。

19.B。中唐以后藩镇情况复杂,但朝廷对藩镇的态度和做法表明中央集权体制在适时调整,B 项正确。A 项,国家治理体系并未日益完善;C 项,朝廷权威只是形式上维系;D 项,藩镇割据局面未得到控制。

20.A。唐宋时期租佃关系普遍发展,使农民对土地的依附关系减弱,所以有学者认为人民从土地束缚中得到解放,A 项正确。B 项,赋税制度改革不是主要原因;C 项,均田制在唐代后期已瓦解;D 项,藩镇势力削弱与土地所有权关系不大。

21.D。元朝行省制度把 “犬牙交错” 原则运用到极致,防止地方割据,D 项正确。A 项,秦朝郡县制主要是 “山川形便”;B 项,汉朝刺史制度不是地方行政区划;C 项,辽朝南北面官制是民族管理政策。

22.A。元朝对边疆 “赋役之,比于内地”,加强了边疆管理力度,A 项正确。B 项,材料未体现灵活变通;C 项,民族平等政策在材料中未体现;D 项,不是注重行政效率。

23.B。北宋 “士人” 在政事活动中起决定性作用,侧面反映了科举取士的发展,使更多士人有机会参与政治,B 项正确。A 项,材料未体现中枢机构完善;C 项,皇权专制并未弱化;D 项,门阀士族在北宋已衰落。

24.D。“国家根本,仰给东南” 说明宋代经济重心南移,经济格局发生变动,D 项正确。A 项,材料未体现农民赋役负担;B 项,冗官冗费与材料无关;C 项,材料未涉及经济作物种植。

25.B。宋代商品经济发展,市民阶层兴起,促使体育活动向休闲娱乐观赏化转向,B 项正确。A 项,阶层流动性增强不是主要原因;C 项,统治者推动不是关键因素;D 项,主流价值观未动摇。

二、材料题

26.

(1)选官制度:察举制、九品中正制、科举制(进士科、武举)。

变化:从察举制的品德和才能(孝廉),到九品中正制的门第,再到科举制的考试成绩(才学)。

(2)弊端:官员推荐人才重声誉不重才能;外戚、宦官任人唯亲;世家大族干预人才选拔,地方人才选拔被家族把持,不利于选拔真正人才。

(3)影响:

积极影响:将儒家经典作为考试内容,有利于儒家思想的传播和正统地位的巩固;打破门第限制,为平民提供晋升机会,促进社会阶层流动;提高官员文化素质;加强中央集权,把选官权收归中央。

消极影响:考试内容局限于儒家经典,束缚了思想;后期科举制僵化,阻碍了科技等方面的创新发展。

考试时间45分钟,满分100分。

一、单选题(每小题3分,共25小题,满分75分,每个小题有且只有一个正确选项。)

1. 距今约4600~3700年的白羊村遗址,位于云南金沙江流域中游地区。经考古,在白羊村遗址发现了房屋、墓葬、灰坑等遗迹,还发掘出大量稻、粟和黍等植物遗存。这表明,白羊村遗址时期,该地区()

A. 栽培作物定居生活 B. 具备国家初始状态

C. 开始从事农业生产 D. 出现早期文明曙光

2. 良渚文化是崇玉、用玉的文明,形成了以琮、璧、钺和复杂头饰等为代表的一套成组玉礼器系统,标识拥有者的地位和社会公共权力的分配,开启了中华礼制文明的先河。据此可知,当时良渚社会()

A. 呈现出多元一体特征 B.出现了明显的社会分化

C. 形成了农业文明体系 D. 确立了等级森严的礼制

3. 成语“问鼎中原”指的是公元前606年,楚庄王借攻打陆浑之戎之机,率楚军至东周都城洛阳南郊并举行阅兵仪式。周定王派王孙满前去慰劳,楚庄王向王孙满询问起象征周天子权力的九鼎的大小和轻重,宣称楚国也可铸九鼎。该事件反映出当时()

A. 传统政治秩序遭到冲击 B. 兼并战争加快统一的步伐

C. 诸侯争霸格局发生巨变 D. 楚国取代周王室统治地位

4. 春秋时期,北方有楼烦、林胡、赤狄、北戎、山戎等民族部落,而南方有巴、楚、吴、越等诸侯国:至战国后期,北方的少数民族主要有匈奴、东胡,而南方也仅余楚、越两个诸侯国。这一变化反映了,春秋战国时期()

A. 中原文化影响扩大 B. 孕育着统一的趋势

C. 华夏民族认同形成 D. 南北文化交流加强

5. 秦律规定,迁移户口者,须事先申请,经批准,办妥更籍手续后方能生效,否则要受到严厉制裁;若发现隐匿人口或以小报老、以壮报残,里典、伍老及同伍邻人不予告发,要受到经济处罚及流放。秦朝上述政策的主要目的是()

A强化中央集权 B. 保障赋役征发

C. 掌握人口实况 D. 加强君主专制

6. 汉初,御使、丞相使监察,察无专区、责任不明;汉武帝创立刺史制度,将全国分为十三个州部,每刺史察一州,监察对象除“强宗豪右”外,对朝廷在地方上的命官仅限于郡国二千石。由此可见,汉武帝创立刺史制度()

A. 扩大了监察官权力 B. 拓展了监察范围 C. 强化了地方独立性 D. 规范了监察行为

7. 下表是从东汉到三国国家统计户口人数的变化情况。从制度上看,变化的主要原因很可能是()

朝代 时间 户数 口数

东汉 公元157年 10,677,960 56,486,856

魏 公元263年 663423 1,466,423 4432881 7,672,881

蜀 公元263年 280000 940000

吴 公元280年 523000 2300000

A. 两税法不再依赖人口收税 B. 黄巾大起义使人口骤减

C. 国家分裂下人民流离失所 D. 门阀大土地制隐匿人口

8. 秦朝至明朝以来,君权与相权的矛盾贯穿始终,经历了“从独相到群相再到兼相”的发展过程,宰相制度最终被废除。这反映了()

A. 中央集权不断加强 B. 中国政治制度的成熟

C. 君主专制不断加强 D. 有效避免了宰相专权

9. 战国时期,七国君主都以黄帝后裔相标榜;十六国时期,匈奴人赫连勃勃建立大夏国,自认为是夏禹的后代,要恢复夏禹的统一大业;386年鲜卑人拓跋珪统一中国北方,建立北魏,其皇室也自认为是黄帝的后裔。这些现象反映出()

A. 华夏认同观念不断强化 B. 国家统一的趋势进一步增强

C. 民族关系逐渐走向平等 D. 尊宗敬祖的思想被各族认可

10. “王与马,共天下”开创了东晋门阀政治的模式。高门士族琅邪王氏、颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。甚至出现了“朝权国命,递归宰辅;君道虽存,主威久谢。“这种现象的出现说明()

A. 两晋政体混乱 B. 君主专制加强

C. 东晋士族专权 D. 宗室争夺权力

11. 魏晋时期,麦、菽(豆类)等北方农作物在南方大量种植,江南地区的农作物由水稻一收转向稻麦双收粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区。出现这一状况的原因是()

A. 北方人民大量南迁 B. 南北分裂局面结束

C. 经济重心南移完成 D. 政府夏秋两季征税

12. 574年,北周武帝下令“断佛、道二教,经象悉毁,罢沙门、道士,并令还民。”从而将三百万僧人收为编户。这客观上反映了佛教()

A. 严重威胁儒家正统地位 B. 不能满足朝廷精神统治需求

C. 遭到了唯物主张的否定 D. 严重影响了官府的赋役征收

13. “昭宣之治”时期,凡遇灾荒、地震,汉昭帝、汉宣帝皆免除当年的租赋与徭役。此后,东汉明帝、安帝也曾因为日食和饥荒的出现而对全国发布“罪己诏”。这表明( )

A. 道教思想融入儒学理论体系 B. 历代统治者敢于自我反省

C. 主流学说影响统治者的决策 D. 儒学正统地位遭到了动摇

14. 秦始皇确立皇帝制度、设三公九卿,汉武帝设立中朝、运用酷吏,隋文帝确立三省六部制,宋代设三司、实行“三衙”分权。历代帝王此举目的是为了

A. 政治改革的顺利进行 B. 预防官员的贪污腐败

C. 保证国家的长治久安 D. 健全和完善制度体系

15. 阅读下表材料,可以比较出长城和大运河的共同点( )

长城 大运河

秦汉时期,抵御了北方游牧民族南下,保护了中原北部地区农业生产和人民生活。 隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的经济、文化联系。

A. 抵御了匈奴侵扰 B. 削弱诸侯国势力

C促进了南北交流 D. 有利于巩固统一

16. 秦朝和隋朝都盛极一时,虽短命而亡,但不乏影响后世深远的制度建设和工程建设。以下分别属于秦朝、隋朝的制度建设的是()

A. 长城、大运河 B. 察举制、九品中正制

C. 郡县制、科举制 D. 三公九卿制、内外朝制

17. 下图是四个朝代的平民阶层在政府官员中所占比例图。这反映( )

A. 贫富分化逐步缩小 B. 门第观念逐渐淡化

C. 君主专制逐渐加强 D. 崇文抑武逐步强化

18. 唐穆宗时期,朝廷专门为留学生设计了比普通进士科简单的“宾贡进士科”,留学生考中,会被授予官位;来自高昌国、高丽、吐蕃等地的众多留学生参加了科考。这反映了当时()

A. 对外开放包容 B. 朝廷重视教育

C. 民族关系融洽 D. 阶层流动增强

19. 安史之乱后,河北地区逐渐形成魏博、成德、幽州、义武和横海五大藩镇格局。其中,前三者通称河朔三镇,属于典型的拥兵割据性藩镇,而后两者夹在三镇之间,是唐王朝在开展反割据斗争中建立起来的,节度使基本为朝廷派遣。一般情况下,河朔三镇节度使不论是世袭还是军士拥立,都要得到朝廷形式上的认可,否则容易导致军心不稳,造成兵变。这表明中唐以后()

A. 国家治理体系日益完善 B. 中央集权体制适时调整

C. 朝廷权威得以有效维系 D. 藩镇割据局面得到控制

20. 有学者认为,唐代中叶“人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放”,到了宋代“人民拥有土地所有权的意义更加确实”。这一观点是基于唐宋时期()

A. 租佃关系普遍发展 B. 赋税制度的改革 C. 均田制进一步推行 D. 藩镇势力的削弱

21. 我国古代的地方行政区划是根据两个原则划分的:一是山川形便,另一个是犬牙交错。有一个朝代在划分省级行政区划时把“犬牙交错”原则运用到了极致,其最主要的目的就是防止地方割据。材料所指的是()

A. 秦朝郡县制度 B. 汉朝刺史制度 C. 辽朝南北面官制 D. 元朝行省制度

22. 与汉唐王朝通过册封和朝贡控制边疆不同,元朝统治者的边疆管理体现在“今皆赋役之,比于内地。”据此可知元朝()

A. 加强了边疆管理力度 B. 灵活变通因地制宜

C. 推行各民族平等政策 D. 注重地方行政效率

23. 儒家文化在中国传统社会占主导地位,“但直到11世纪前后的北宋时代‘士人’才作为一个群体在政事活动中起决定性的作用。”这从侧面反映了()

A. 中枢机构的完善 B. 科举取士的发展 C. 皇权专制的弱化 D. 门阀士族的兴起

24. 两宋时期,出现“国家根本,仰给东南”的现象,如南宋绍兴二十九年,全国实收上供米367万石,其中江南东路、两浙路上供米205万石,占全国总数的一半以上。这一现象反映出宋代()

A. 农民赋役负担繁重 B. 冗官冗费问题突出

C. 重视种植经济作物 D. 经济格局发生变动

25. 在宋以前,体育活动主要为王朝的统治者服务,带有政治或军事性。至宋代始,体育活动渐渐向休闲、娱乐、观赏化转向,兴盛于宫廷上流社会和民间社会。这一变化主要得益于()

A. 阶层流动性增强 B. 商品经济的发展 C. 统治者积极推动 D. 主流价值观动摇

二. 阅读材料,回答下列问题。

26. 阅读材料,回答问题。

材料一

时间 事件

汉武帝元光元年 (公元前134年) 初令郡国举孝廉各一人

魏文帝黄初元年(220年) 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选

隋炀帝大业年间 始置进士科

武则天长安二年(702年) 始置武举

材料二汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素,官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿葬《中国通史》

材料三隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功”。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一反映了哪几种选官制度 依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括东汉中后期人才选拔的弊端。

(3)依据材料三及所学知识,分析科举制的影响

答案及简析

一、单选题

1.A。白羊村遗址发现房屋遗迹表明有定居生活,发掘出稻、粟等植物遗存说明有栽培作物,A 项正确。B 项,材料未体现国家初始状态的相关信息;C 项,“开始” 表述过于绝对;D 项,仅这些发现不能直接说明出现早期文明曙光。

2.B。良渚文化中玉礼器系统标识拥有者地位和权力分配,说明当时出现了明显的社会分化,B 项正确。A 项,材料未体现多元一体特征;C 项,材料主要强调的是礼制方面,而非农业文明体系;D 项,“等级森严” 在材料中体现不充分。

3.A。楚庄王询问九鼎大小轻重,挑战了周天子权威,反映出传统政治秩序遭到冲击,A 项正确。B 项,材料未体现兼并战争加快统一步伐;C 项,诸侯争霸格局主要是晋楚争霸等,未发生巨变;D 项,楚国未取代周王室统治地位。

4.B。从春秋到战国后期,民族部落和诸侯国数量减少,反映出统一的趋势在孕育,B 项正确。A 项,材料未突出中原文化影响扩大;C 项,华夏民族认同形成在材料中证据不足;D 项,南北文化交流加强不是主要体现。

5.B。秦朝对户口管理严格,主要是为了保障赋役征发,确保国家财政收入,B 项正确。A 项,强化中央集权不是主要目的;C 项,掌握人口实况是手段,不是最终目的;D 项,与加强君主专制关系不大。

6.D。汉武帝创立刺史制度,明确了监察专区和对象,规范了监察行为,D 项正确。A 项,材料未表明监察官权力扩大;B 项,监察范围并没有拓展;C 项,是削弱了地方独立性。

7.D。从东汉到三国户口人数大幅减少,从制度上看,很可能是门阀大土地制隐匿人口,D 项正确。A 项,两税法是唐朝的;B 项,黄巾起义是原因之一,但不是从制度上看的主要原因;C 项,国家分裂是背景,不是制度原因。

8.C。君权与相权矛盾的发展过程,最终宰相制度被废除,反映了君主专制不断加强,C 项正确。A 项,材料体现的是君主专制,不是中央集权;B 项,不能说明政治制度成熟;D 项,“有效避免” 说法太绝对。

9.A。不同民族政权都标榜自己是黄帝后裔等,反映出华夏认同观念不断强化,A 项正确。B 项,材料重点是民族认同,不是国家统一趋势;C 项,民族关系在材料中未体现平等;D 项,尊宗敬祖不是主要强调内容。

10.C。“王与马,共天下” 及士族相继掌权表明东晋士族专权,C 项正确。A 项,材料未体现政体混乱;B 项,与君主专制加强相悖;D 项,不是宗室争夺权力,而是士族专权。

11.A。魏晋时期北方农作物在南方大量种植,是因为北方人民大量南迁,带来了北方的种植技术和作物品种,A 项正确。B 项,南北分裂局面未结束;C 项,经济重心南移完成是在南宋;D 项,政府征税不是主要原因。

12.D。北周武帝将僧人收为编户,客观上是因为佛教影响了官府的赋役征收,D 项正确。A 项,材料未体现对儒家正统地位的威胁;B 项,不是主要原因;C 项,与唯物主张无关。

13.C。统治者因灾荒等免除租赋徭役或发布 “罪己诏”,表明主流学说(儒家思想)影响统治者的决策,C 项正确。A 项,材料未体现道教思想融入;B 项,不是主要原因;D 项,儒学正统地位未动摇。

14.C。历代帝王进行政治制度变革,目的是保证国家的长治久安,巩固统治,C 项正确。A 项,不是主要目的;B 项,预防贪污腐败不是根本目的;D 项,完善制度体系是手段,不是最终目的。

15.D。长城抵御北方游牧民族保护中原,大运河加强南北联系,都有利于巩固统一,D 项正确。A 项,大运河与抵御匈奴无关;B 项,两者都与削弱诸侯国势力无关;C 项,长城主要不是促进南北交流。

16.C。秦朝实行郡县制,隋朝创立科举制,C 项正确。A 项,长城、大运河是工程建设;B 项,察举制是汉朝的,九品中正制是魏晋时期的;D 项,内外朝制是汉朝的。

17.B。从东晋到北宋平民阶层在政府官员中所占比例上升,反映出门第观念逐渐淡化,B 项正确。A 项,材料未体现贫富分化情况;C 项,与君主专制加强无关;D 项,崇文抑武在北宋才明显,不能概括整个过程。

18.A。唐朝为留学生设置专门科考并授予官位,体现了对外开放包容,A 项正确。B 项,重视教育不是主要原因;C 项,材料未突出民族关系融洽;D 项,阶层流动增强不是主要体现。

19.B。中唐以后藩镇情况复杂,但朝廷对藩镇的态度和做法表明中央集权体制在适时调整,B 项正确。A 项,国家治理体系并未日益完善;C 项,朝廷权威只是形式上维系;D 项,藩镇割据局面未得到控制。

20.A。唐宋时期租佃关系普遍发展,使农民对土地的依附关系减弱,所以有学者认为人民从土地束缚中得到解放,A 项正确。B 项,赋税制度改革不是主要原因;C 项,均田制在唐代后期已瓦解;D 项,藩镇势力削弱与土地所有权关系不大。

21.D。元朝行省制度把 “犬牙交错” 原则运用到极致,防止地方割据,D 项正确。A 项,秦朝郡县制主要是 “山川形便”;B 项,汉朝刺史制度不是地方行政区划;C 项,辽朝南北面官制是民族管理政策。

22.A。元朝对边疆 “赋役之,比于内地”,加强了边疆管理力度,A 项正确。B 项,材料未体现灵活变通;C 项,民族平等政策在材料中未体现;D 项,不是注重行政效率。

23.B。北宋 “士人” 在政事活动中起决定性作用,侧面反映了科举取士的发展,使更多士人有机会参与政治,B 项正确。A 项,材料未体现中枢机构完善;C 项,皇权专制并未弱化;D 项,门阀士族在北宋已衰落。

24.D。“国家根本,仰给东南” 说明宋代经济重心南移,经济格局发生变动,D 项正确。A 项,材料未体现农民赋役负担;B 项,冗官冗费与材料无关;C 项,材料未涉及经济作物种植。

25.B。宋代商品经济发展,市民阶层兴起,促使体育活动向休闲娱乐观赏化转向,B 项正确。A 项,阶层流动性增强不是主要原因;C 项,统治者推动不是关键因素;D 项,主流价值观未动摇。

二、材料题

26.

(1)选官制度:察举制、九品中正制、科举制(进士科、武举)。

变化:从察举制的品德和才能(孝廉),到九品中正制的门第,再到科举制的考试成绩(才学)。

(2)弊端:官员推荐人才重声誉不重才能;外戚、宦官任人唯亲;世家大族干预人才选拔,地方人才选拔被家族把持,不利于选拔真正人才。

(3)影响:

积极影响:将儒家经典作为考试内容,有利于儒家思想的传播和正统地位的巩固;打破门第限制,为平民提供晋升机会,促进社会阶层流动;提高官员文化素质;加强中央集权,把选官权收归中央。

消极影响:考试内容局限于儒家经典,束缚了思想;后期科举制僵化,阻碍了科技等方面的创新发展。

同课章节目录