江西省临川第二中学2024-2025学年高一上学期第三次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省临川第二中学2024-2025学年高一上学期第三次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 822.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-23 11:55:52 | ||

图片预览

文档简介

临川二中2024-2025学年度上学期高一年级第三次月考历史试卷

一、选择题。 (本题共20小题,每小题3分,共60分。)

1. 郭沫若在《中国史稿》一书中指出:“周王自称为‘天子’,他既是政治上的共主,又是天下的大宗。”这说明西周政治制度的特点是()

A. 王权与神权相结合 B. 政权与族权相结合

C. 皇权独尊至高无上 D. 中央集权天下一统

2. 据统计,从商鞅变法到秦始皇即位前一年,与“六雄”共作战65次,获全胜的达58次。上述现象出现的直接原因是秦国实行()

A重农抑商政策 B. 什伍连坐 C. “废井田,开阡陌” D. 奖励军功

3. 秦朝规定政令要上通下达,各郡、县的情况要及时上报。秦始皇规定自己每天要看多少重量的公文,这些都需要下面逐级上报,如果各地送不上来,他再勤政也不会有效果。修驰道,就保证了统治范围里建的四十多个郡的治所到首都咸阳都有道路可通。由此可知,驰道的修建()

A. 适应了集权国家治理的需要 B. 推动了国家统一的历史进程

C. 便利了各地的经济文化交流 D. 消除了来自地方的反抗力量

4. 汉武帝针对部分诸侯王国辖地仍然较广的现实,用主父偃之策,允许并鼓励诸侯王“推私恩”,即将王国再行分封给子弟为列侯,结果是“不行黜陟,而藩国自析”。上述做法()

A. 实现了开疆拓土 B. 加强了中央集权

C. 确立了思想统一 D. 有利于民族交融

5. 北魏孝文帝将都城迁到洛阳,改鲜卑姓氏为汉姓,学汉语、用汉字、穿汉服、与汉人通婚。这些做法()

A. 激化了民族矛盾 B. 促进了经济发展 C. 推动了民族交融 D. 导致了政权并立

6. 唐代实行羁縻制度,对内降的游牧部落设置都督府和州县,以其部落之人为都督、刺史、县令。由此可见唐代()

A. 中央集权相对衰落 B. 藩镇问题由此产生

C. 游牧民族地位低下 D. 民族政策因地制宜

7. 唐朝中期开始进行赋税改革,它改变了自战国以来的以人丁为主的赋税制度。新的赋税制度是()

A. 两税法 B. 科举制 C. 九品中正制 D. 三省六部制

8. “飞天”是佛教中一种想象的飞神。北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风。西魏的飞天洞窟,窟顶绘有道教诸神,另有伏羲、女娲等均为人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念。据此可知,敦煌壁画的显著特征是()

A. 以人为本 B. 多元融合 C. 题材单一 D. 色彩朴素

9. 辽宋夏金元是北方少数民族活跃的时期。宋朝军事力量不振,与北方少数民族交战处于劣势。北宋每年送给西夏的钱物,称为()

A. 岁贡 B. 岁币 C. 岁赐 D. 岁银

10. 元朝建立后,进入中原的回回人开始大量做官或经商,他们的活动范围北至和林、上都,南及云贵,东达江浙,西抵甘陕,其后裔也在大江南北不断繁衍开来,因此有“回回人遍天下”之说。这一现象()

A. 加剧了当时的民族矛盾 B. 有利于促进民族间的相互交融

C. 推动了各地的经济发展 D. 反映了中央对地方管理的强化

11. 南宋都城临安万物汇集,各行各业热闹非凡。相同行业,往往集中于一条街巷之中,以致于这些街巷有了类似今天的“珠宝巷”“米市巷”等称谓。这反映了()

A. 门第观念淡化 B. 小农经济瓦解 C. 人身控制加强 D. 城市商业繁荣

12. 明朝永乐三年至宜德八年的28年间,郑和七下西洋,访问了当时印度洋周边30多个国家和地区。600多年来,中国与印度洋各国关系的佳话流传不衰。据此可知,郑和下西洋

A. 促进了中外经济文化交流 B. 增加了政府的财政收入

C. 推动了明朝政治革新进程 D. 加速了封建制度的衰落

13. 清朝中期疆域辽阔,政府在内地分立18个省,分设巡抚、总督治理;此外,在边疆地区分设若干将军辖区和办事大臣辖区。其中伊犁将军管辖的主要地区是()

A. 西藏 B. 新疆 C. 东北 D. 台湾

14. 《全球化视野下的晚明》中描述“明代至清中叶,中国的经济、文化、科技快速发展,超越过往朝代……在这400多年中,中国经济出现了多种新现象”。下列不属于这一时期“新现象”的是()

A. 高产粮食作物得到推广种植 B. 手工工场使用自由雇佣劳动进行生产

C. 商品经济繁荣纸币开始出现 D. 工商业:市镇成为地区贸易网络的核心

15. 第一次鸦片战争后中英签订的不平等条约中,能直接体现侵犯中国司法主权的是()

A. 赔款2100万银元 B. 开放五口通商 C. 协定关税 D. 领事裁判权

16. 甲午之败把我国现代化运动的第一阶段“科技现代化”的总成绩,给冤枉地报废了。材料中的“科技现代化”是()

A. 师夷长技 B. 洋务运动 C. 清末新政 D. 预备立宪

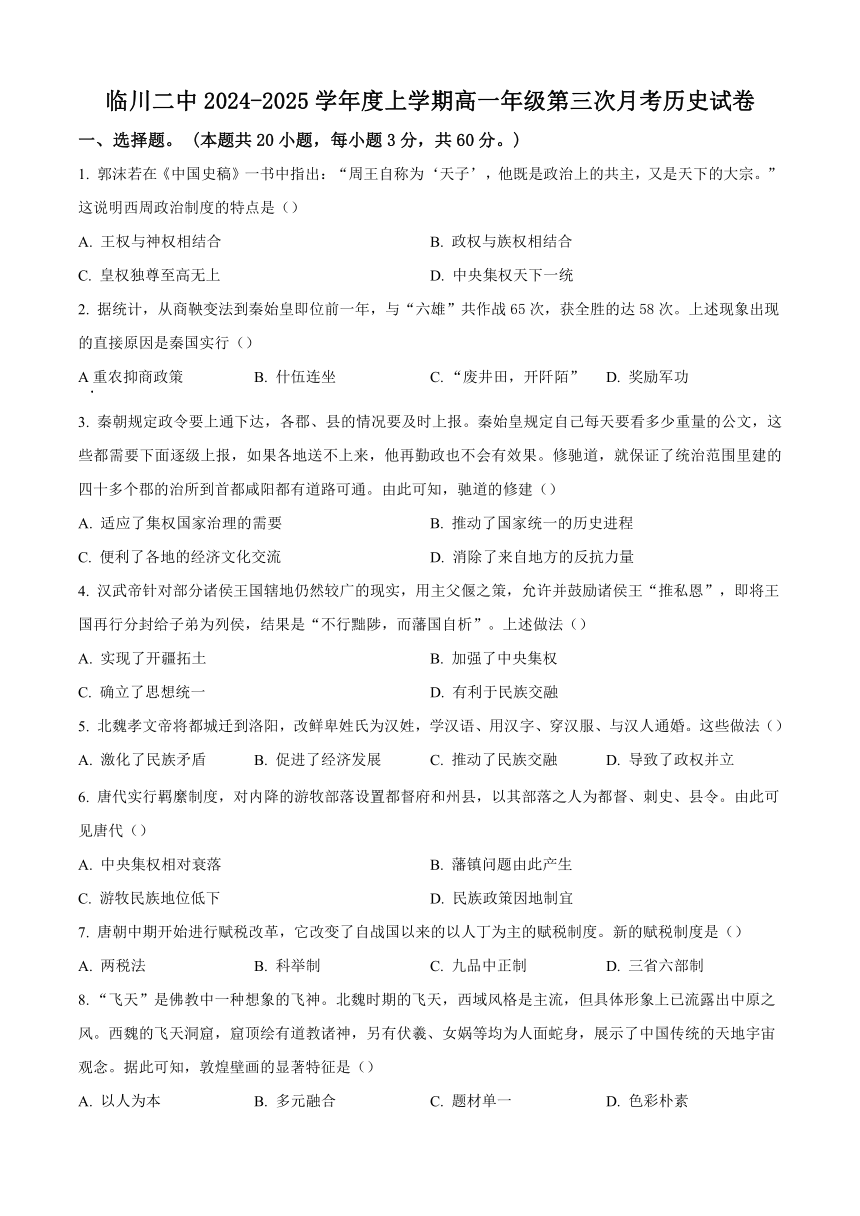

17. 政治漫画以夸张的笔触再现时事。对如图《列强屠龙》最具时代特征的解读()

A. 西方列强掀起瓜分中国的狂潮 B. 列强侵略中国时既勾结又斗争

C. 中国边疆安全遇到了严重危机 D. 清政府的统治根基已严重动摇

18. 1857年3月,马克思在《英人在华的残暴行动》一文中写道:“广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯……”材料反映的侵华战争为

A. 八国联军侵华 B. 甲午中日战争 C. 第二次鸦片战争 D. 列强瓜分中国

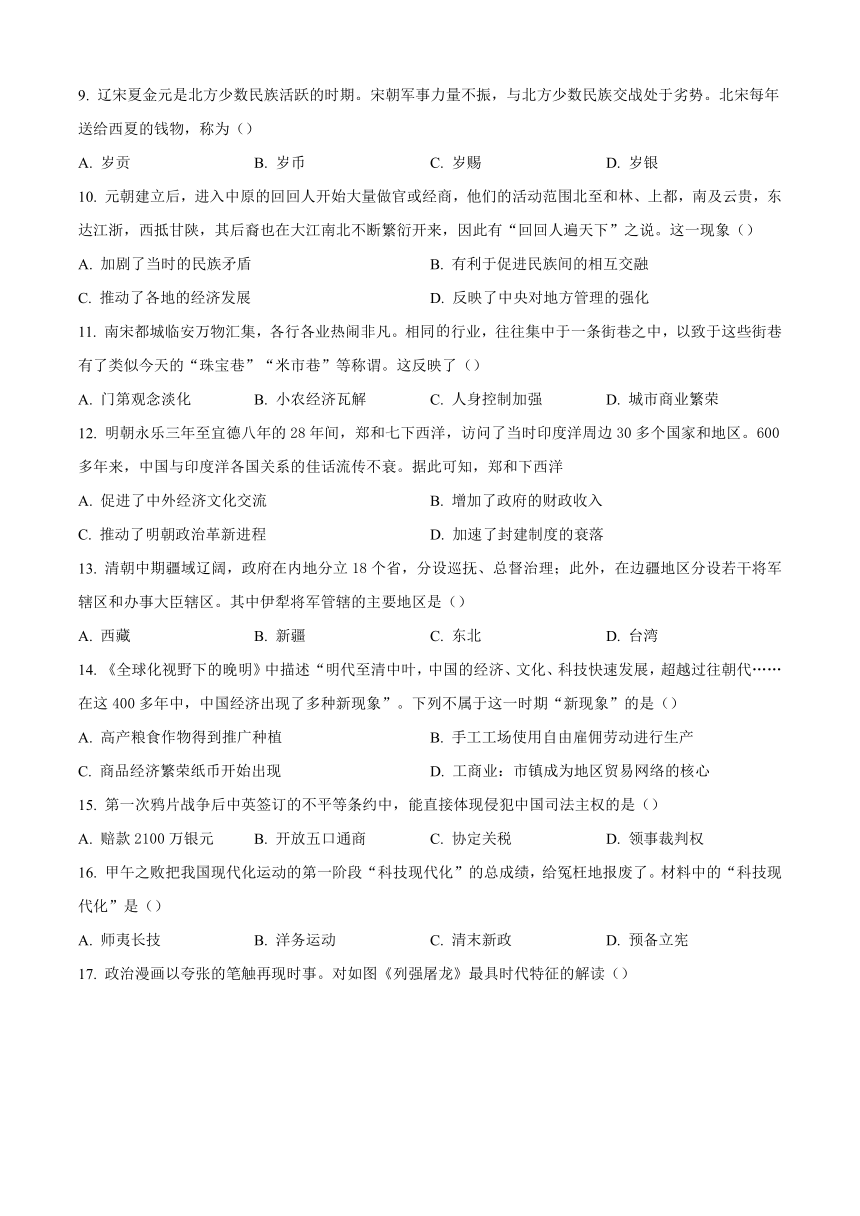

19. 下图所反映的共同主题是()

A. 近代国家出路的探索 B. 清政府“自救”的努力

C. 民主革命道路的选择 D. 文化教育近代化的尝试

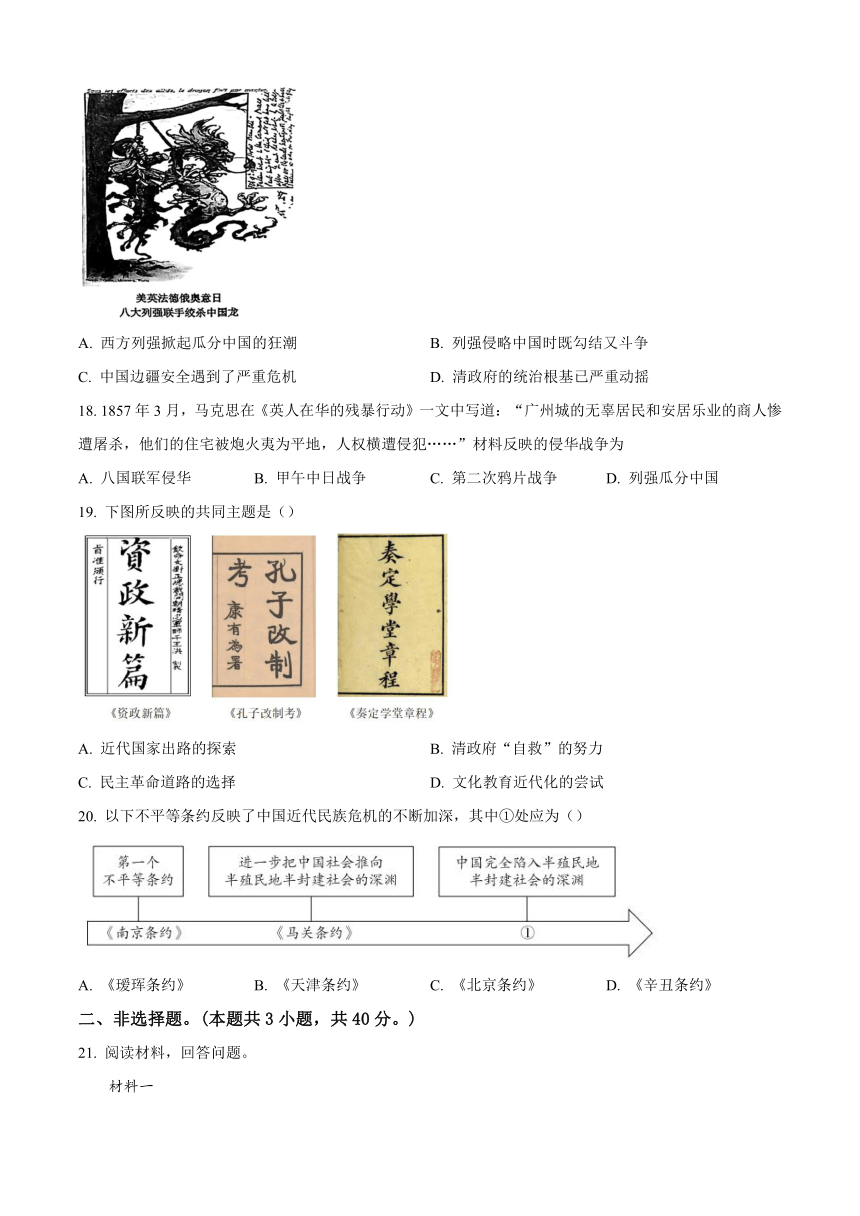

20. 以下不平等条约反映了中国近代民族危机的不断加深,其中①处应为()

A. 《瑷珲条约》 B. 《天津条约》 C. 《北京条约》 D. 《辛丑条约》

二、非选择题。(本题共3小题,共40分。)

21. 阅读材料,回答问题。

材料一

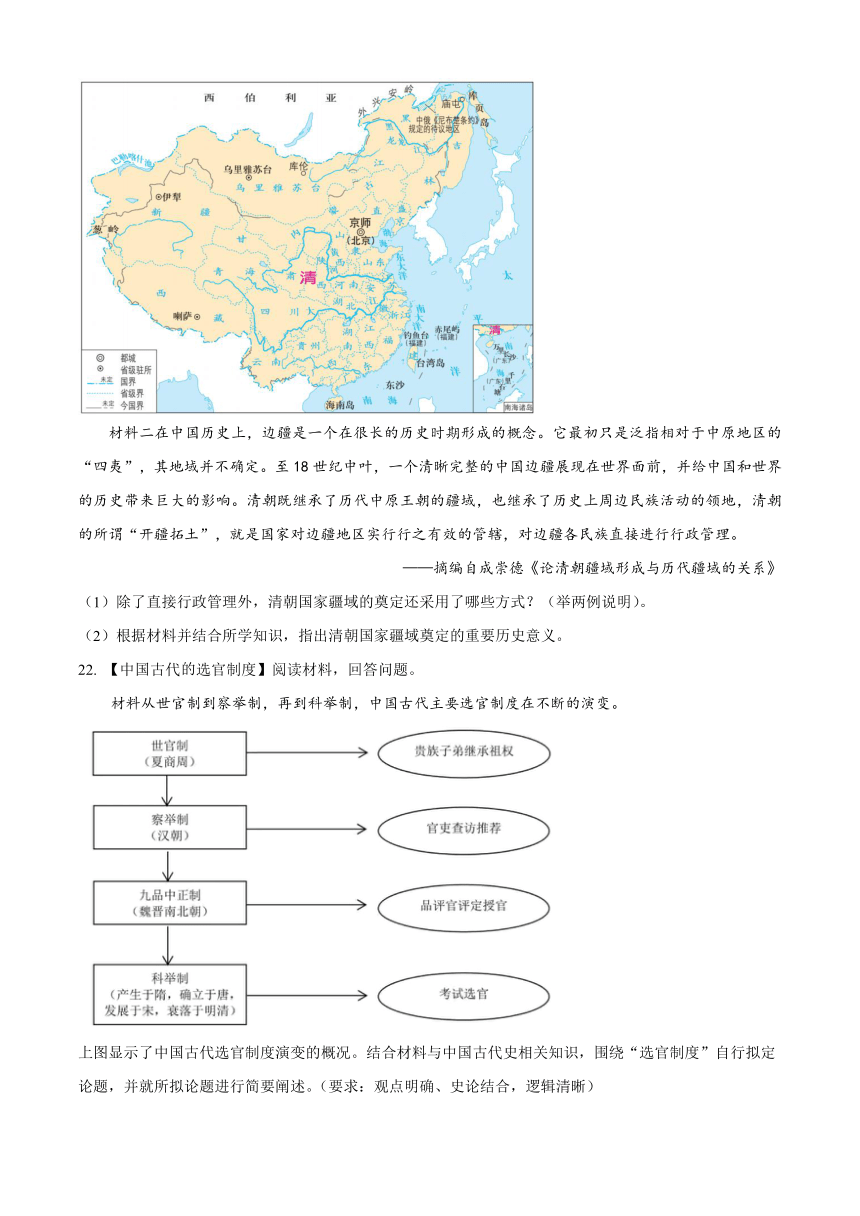

材料二在中国历史上,边疆是一个在很长的历史时期形成的概念。它最初只是泛指相对于中原地区的“四夷”,其地域并不确定。至18世纪中叶,一个清晰完整的中国边疆展现在世界面前,并给中国和世界的历史带来巨大的影响。清朝既继承了历代中原王朝的疆域,也继承了历史上周边民族活动的领地,清朝的所谓“开疆拓土”,就是国家对边疆地区实行行之有效的管辖,对边疆各民族直接进行行政管理。

——摘编自成崇德《论清朝疆域形成与历代疆域的关系》

(1)除了直接行政管理外,清朝国家疆域的奠定还采用了哪些方式?(举两例说明)。

(2)根据材料并结合所学知识,指出清朝国家疆域奠定的重要历史意义。

22. 【中国古代选官制度】阅读材料,回答问题。

材料从世官制到察举制,再到科举制,中国古代主要选官制度在不断的演变。

上图显示了中国古代选官制度演变的概况。结合材料与中国古代史相关知识,围绕“选官制度”自行拟定论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确、史论结合,逻辑清晰)

23. “穷则变、变则通、通则久”。阅读材料,回答问题。

材料一 “外国利器强兵,百倍中国。内则狎(狎:轻慢,轻侮;拥挤) 处辇毂之下(辇毂之下:京都的代称),外则布满江海之间。”“外国猖獗至此,不亟亟焉求富强,中国将何以自立耶!”“目前之患在内寇,长久之患在西人。”

——李鸿章

材料二洋务派创办了一大批近代军事工业和民用工业,积极学习西方先进的科学知识,并派遣幼童到欧美留学,开近代教育之先河。其勇于实践于创新,在军事、政治、经济思想文化等方面都为中国的近代化发展作出了巨大贡献。

——摘编自王贵兰《论洋务运动对中国近代化的影响》

材料三 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动:同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。……与这种“小变”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,举出一例外国“狎处辇毂之下”罪行,并指出李鸿章认为“外国猖獗”的原因。

(2)根据材料二、三,列举三例“洋务运动带来小变”,并说明康有为主张的“全变”相较于洋务运动的“小变”的进步性。

(3)结合所学知识,归纳康有为主张的“全变”失败的原因。

给出答案及简析

一、选择题答案及简析

1.答案:B

简析:西周周王既是政治共主又是天下大宗,体现了政权与族权相结合,以血缘关系巩固政治统治,B 选项正确。材料未体现王权与神权结合,A 选项错误;皇权独尊至高无上是秦朝确立的,西周没有皇权,C 选项错误;西周尚未实现中央集权天下一统,D 选项错误。

2.答案:D

简析:秦国奖励军功,使秦军战斗力增强,在与六国作战中多次获胜,D 选项正确。重农抑商政策主要促进农业发展,A 选项错误;什伍连坐加强基层管理,与作战获胜无直接关联,B 选项错误;“废井田,开阡陌” 主要是土地制度变革,C 选项错误。

3.答案:A

简析:驰道修建保证政令上通下达及各地情况及时上报,适应了秦朝中央集权国家治理的需要,A 选项正确。秦朝已完成统一,驰道修建是巩固统一的措施,不是推动统一进程,B 选项错误;材料主要强调政治方面,未提及经济文化交流,C 选项不准确;驰道修建不能消除地方反抗力量,D 选项错误。

4.答案:B

简析:汉武帝允许诸侯王 “推私恩” 分封子弟,使王国势力分散,加强了中央对地方的控制,即加强了中央集权,B 选项正确。这一做法不是开疆拓土,A 选项错误;材料未涉及思想统一,C 选项错误;与民族交融无关,D 选项错误。

5.答案:C

简析:北魏孝文帝的一系列汉化措施促进了鲜卑族与汉族的融合,C 选项正确。这些措施在一定程度上缓解了民族矛盾,A 选项错误;材料未体现对经济发展的直接促进作用,B 选项不准确;没有导致政权并立,D 选项错误。

6.答案:D

简析:唐代羁縻制度根据游牧部落情况设置相应官职,体现了民族政策因地制宜,D 选项正确。羁縻制度是唐代管理少数民族的有效方式,并非中央集权衰落,A 选项错误;藩镇问题主要是唐朝军事制度等原因导致,与羁縻制度无关,B 选项错误;材料未表明游牧民族地位低下,C 选项错误。

7.答案:A

简析:唐朝中期实行两税法,改变了以人丁为主的赋税制度,A 选项正确。科举制是选官制度,B 选项错误;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,C 选项错误;三省六部制是中央行政制度,D 选项错误。

8.答案:B

简析:北魏飞天有西域风格也有中原之风,西魏飞天洞窟融合道教诸神等中国传统观念,体现了多元融合的特征,B 选项正确。材料未突出以人为本,A 选项错误;题材多样,C 选项错误;色彩情况未提及,D 选项错误。

9.答案:B

简析:北宋每年送给西夏的钱物称为岁币,B 选项正确。岁贡、岁赐、岁银表述不准确,A、C、D 选项错误。

10.答案:B

简析:回回人在元朝各地活动并繁衍,促进了不同民族间的经济文化交流,有利于民族交融,B 选项正确。材料未体现加剧民族矛盾,A 选项错误;推动各地经济发展不是主要强调的,C 选项不准确;与中央对地方管理强化无关,D 选项错误。

11.答案:D

简析:南宋临安相同行业集中于街巷,有各种专业街巷名称,反映了城市商业繁荣,D 选项正确。材料未涉及门第观念,A 选项错误;小农经济在鸦片战争后才开始瓦解,B 选项错误;人身控制加强与材料内容不符,C 选项错误。

12.答案:A

简析:郑和七下西洋访问众多国家和地区,促进了中外经济文化交流,A 选项正确。郑和下西洋主要是宣扬国威,并非增加政府财政收入,B 选项错误;没有推动明朝政治革新,C 选项错误;也没有加速封建制度衰落,D 选项错误。

13.答案:B

简析:伊犁将军管辖的主要地区是新疆,B 选项正确。西藏由驻藏大臣等管理,A 选项错误;东北有其他管理机构,C 选项错误;台湾在清朝设台湾府等管理,D 选项错误。

14.答案:C

简析:纸币在北宋时期就已出现,不是晚明至清中叶的新现象,C 选项符合题意。高产粮食作物推广种植、手工工场雇佣劳动、工商业市镇兴起都是这一时期的新现象,A、B、D 选项不符合。

15.答案:D

简析:领事裁判权侵犯了中国司法主权,使外国人在中国犯罪不受中国法律制裁,D 选项正确。赔款、开放通商口岸、协定关税分别侵犯了中国的财政、贸易主权,但不直接涉及司法主权,A、B、C 选项错误。

16.答案:B

简析:洋务运动主要是学习西方科技以实现现代化,甲午战败标志其失败,B 选项正确。师夷长技是一种思想理念,不是具体的运动,A 选项错误;清末新政和预备立宪是在甲午战后的改革,与 “科技现代化” 第一阶段不符,C、D 选项错误。

17.答案:A

简析:漫画中八大列强联手绞杀中国龙,体现了西方列强掀起瓜分中国的狂潮,A 选项正确。漫画未突出列强间的斗争,B 选项错误;边疆安全危机不是最主要的时代特征,C 选项不准确;清政府统治根基动摇不是漫画直接体现的,D 选项错误。

18.答案:C

简析:1857 年发生的是第二次鸦片战争,材料中广州居民被屠杀等符合第二次鸦片战争的史实,C 选项正确。八国联军侵华在 1900 年,A 选项错误;甲午中日战争在 1894 年,B 选项错误;列强瓜分中国主要在甲午战后,D 选项错误。

19.答案:A

简析:《资政新篇》是太平天国探索国家出路的方案,《孔子改制考》是康有为等维新派探索救国之路的著作,《奏定学堂章程》是清末教育改革尝试,都属于近代国家出路的探索,A 选项正确。《资政新篇》不是清政府 “自救” 努力,B 选项错误;《奏定学堂章程》主要不是民主革命道路选择,C 选项错误;《孔子改制考》不是单纯文化教育近代化尝试,D 选项错误。

20.答案:D

简析:《辛丑条约》使中国完全陷入半殖民地半封建社会深渊,D 选项正确。《瑷珲条约》主要是割地条约,A 选项错误;《天津条约》《北京条约》使中国半殖民地化程度进一步加深,但未完全陷入深渊,B、C 选项错误。

二、非选择题答案及简析

21.

(1) 方式:册封宗教领袖,如册封达赖、班禅等;设置军事机构,如在东北设盛京将军等;签订边界条约,如《尼布楚条约》等。

(2) 意义:奠定了现代中国的版图基础;促进了民族融合与团结;加强了边疆地区与内地的联系;巩固了统一多民族国家;在一定程度上维护了国家主权和领土完整,增强了民族认同感。

22.示例论题:中国古代选官制度的演变适应了社会发展需求。

阐述:夏商周时期实行世官制,贵族子弟凭借血缘继承祖权,这与当时的贵族政治相适应,保证了统治阶层的稳定。汉朝察举制,由官吏查访推荐人才,一定程度上打破了血缘世袭,选拔了有品德和才能的人,适应了汉朝加强中央集权、扩大统治基础的需求。魏晋南北朝九品中正制虽有弊端,但也是当时社会动荡、门阀政治的产物。隋唐科举制产生并发展,通过考试选官,相对公平公正,为寒门子弟提供了晋升通道,适应了庶族地主兴起、社会阶层流动的趋势,提高了官员文化素质,加强了中央集权,一直延续到明清,不断完善和发展,对中国古代社会产生了深远影响。总之,中国古代选官制度的演变与不同时期的社会政治、经济、文化等状况紧密相连,不断适应社会发展需求。

(还可从选官标准、选官制度对社会阶层等方面的影响拟定论题并阐述,言之成理即可)

23.

(1) 罪行:英法联军火烧圆明园。原因:西方列强完成工业革命,生产力大幅提高,急需扩大海外市场和原料产地;中国封建制度腐朽,闭关锁国,国力衰弱。

(2)“小变” 例子:创办江南制造总局等军事工业;创办轮船招商局等民用工业;创办新式学堂培养人才。进步性:康有为主张的 “全变” 不仅学习西方科技,还主张学习西方政治制度,进行政治改革,如实行君主立宪制,从根本上变革封建制度,试图实现国家富强,比洋务运动的局部变革更全面、更深入。

(3) 原因:民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;封建顽固势力强大,对变法进行阻挠;维新派缺乏政治斗争经验;变法措施过于激进,缺乏群众基础;把希望寄托在没有实权的皇帝身上。

一、选择题。 (本题共20小题,每小题3分,共60分。)

1. 郭沫若在《中国史稿》一书中指出:“周王自称为‘天子’,他既是政治上的共主,又是天下的大宗。”这说明西周政治制度的特点是()

A. 王权与神权相结合 B. 政权与族权相结合

C. 皇权独尊至高无上 D. 中央集权天下一统

2. 据统计,从商鞅变法到秦始皇即位前一年,与“六雄”共作战65次,获全胜的达58次。上述现象出现的直接原因是秦国实行()

A重农抑商政策 B. 什伍连坐 C. “废井田,开阡陌” D. 奖励军功

3. 秦朝规定政令要上通下达,各郡、县的情况要及时上报。秦始皇规定自己每天要看多少重量的公文,这些都需要下面逐级上报,如果各地送不上来,他再勤政也不会有效果。修驰道,就保证了统治范围里建的四十多个郡的治所到首都咸阳都有道路可通。由此可知,驰道的修建()

A. 适应了集权国家治理的需要 B. 推动了国家统一的历史进程

C. 便利了各地的经济文化交流 D. 消除了来自地方的反抗力量

4. 汉武帝针对部分诸侯王国辖地仍然较广的现实,用主父偃之策,允许并鼓励诸侯王“推私恩”,即将王国再行分封给子弟为列侯,结果是“不行黜陟,而藩国自析”。上述做法()

A. 实现了开疆拓土 B. 加强了中央集权

C. 确立了思想统一 D. 有利于民族交融

5. 北魏孝文帝将都城迁到洛阳,改鲜卑姓氏为汉姓,学汉语、用汉字、穿汉服、与汉人通婚。这些做法()

A. 激化了民族矛盾 B. 促进了经济发展 C. 推动了民族交融 D. 导致了政权并立

6. 唐代实行羁縻制度,对内降的游牧部落设置都督府和州县,以其部落之人为都督、刺史、县令。由此可见唐代()

A. 中央集权相对衰落 B. 藩镇问题由此产生

C. 游牧民族地位低下 D. 民族政策因地制宜

7. 唐朝中期开始进行赋税改革,它改变了自战国以来的以人丁为主的赋税制度。新的赋税制度是()

A. 两税法 B. 科举制 C. 九品中正制 D. 三省六部制

8. “飞天”是佛教中一种想象的飞神。北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风。西魏的飞天洞窟,窟顶绘有道教诸神,另有伏羲、女娲等均为人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念。据此可知,敦煌壁画的显著特征是()

A. 以人为本 B. 多元融合 C. 题材单一 D. 色彩朴素

9. 辽宋夏金元是北方少数民族活跃的时期。宋朝军事力量不振,与北方少数民族交战处于劣势。北宋每年送给西夏的钱物,称为()

A. 岁贡 B. 岁币 C. 岁赐 D. 岁银

10. 元朝建立后,进入中原的回回人开始大量做官或经商,他们的活动范围北至和林、上都,南及云贵,东达江浙,西抵甘陕,其后裔也在大江南北不断繁衍开来,因此有“回回人遍天下”之说。这一现象()

A. 加剧了当时的民族矛盾 B. 有利于促进民族间的相互交融

C. 推动了各地的经济发展 D. 反映了中央对地方管理的强化

11. 南宋都城临安万物汇集,各行各业热闹非凡。相同行业,往往集中于一条街巷之中,以致于这些街巷有了类似今天的“珠宝巷”“米市巷”等称谓。这反映了()

A. 门第观念淡化 B. 小农经济瓦解 C. 人身控制加强 D. 城市商业繁荣

12. 明朝永乐三年至宜德八年的28年间,郑和七下西洋,访问了当时印度洋周边30多个国家和地区。600多年来,中国与印度洋各国关系的佳话流传不衰。据此可知,郑和下西洋

A. 促进了中外经济文化交流 B. 增加了政府的财政收入

C. 推动了明朝政治革新进程 D. 加速了封建制度的衰落

13. 清朝中期疆域辽阔,政府在内地分立18个省,分设巡抚、总督治理;此外,在边疆地区分设若干将军辖区和办事大臣辖区。其中伊犁将军管辖的主要地区是()

A. 西藏 B. 新疆 C. 东北 D. 台湾

14. 《全球化视野下的晚明》中描述“明代至清中叶,中国的经济、文化、科技快速发展,超越过往朝代……在这400多年中,中国经济出现了多种新现象”。下列不属于这一时期“新现象”的是()

A. 高产粮食作物得到推广种植 B. 手工工场使用自由雇佣劳动进行生产

C. 商品经济繁荣纸币开始出现 D. 工商业:市镇成为地区贸易网络的核心

15. 第一次鸦片战争后中英签订的不平等条约中,能直接体现侵犯中国司法主权的是()

A. 赔款2100万银元 B. 开放五口通商 C. 协定关税 D. 领事裁判权

16. 甲午之败把我国现代化运动的第一阶段“科技现代化”的总成绩,给冤枉地报废了。材料中的“科技现代化”是()

A. 师夷长技 B. 洋务运动 C. 清末新政 D. 预备立宪

17. 政治漫画以夸张的笔触再现时事。对如图《列强屠龙》最具时代特征的解读()

A. 西方列强掀起瓜分中国的狂潮 B. 列强侵略中国时既勾结又斗争

C. 中国边疆安全遇到了严重危机 D. 清政府的统治根基已严重动摇

18. 1857年3月,马克思在《英人在华的残暴行动》一文中写道:“广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯……”材料反映的侵华战争为

A. 八国联军侵华 B. 甲午中日战争 C. 第二次鸦片战争 D. 列强瓜分中国

19. 下图所反映的共同主题是()

A. 近代国家出路的探索 B. 清政府“自救”的努力

C. 民主革命道路的选择 D. 文化教育近代化的尝试

20. 以下不平等条约反映了中国近代民族危机的不断加深,其中①处应为()

A. 《瑷珲条约》 B. 《天津条约》 C. 《北京条约》 D. 《辛丑条约》

二、非选择题。(本题共3小题,共40分。)

21. 阅读材料,回答问题。

材料一

材料二在中国历史上,边疆是一个在很长的历史时期形成的概念。它最初只是泛指相对于中原地区的“四夷”,其地域并不确定。至18世纪中叶,一个清晰完整的中国边疆展现在世界面前,并给中国和世界的历史带来巨大的影响。清朝既继承了历代中原王朝的疆域,也继承了历史上周边民族活动的领地,清朝的所谓“开疆拓土”,就是国家对边疆地区实行行之有效的管辖,对边疆各民族直接进行行政管理。

——摘编自成崇德《论清朝疆域形成与历代疆域的关系》

(1)除了直接行政管理外,清朝国家疆域的奠定还采用了哪些方式?(举两例说明)。

(2)根据材料并结合所学知识,指出清朝国家疆域奠定的重要历史意义。

22. 【中国古代选官制度】阅读材料,回答问题。

材料从世官制到察举制,再到科举制,中国古代主要选官制度在不断的演变。

上图显示了中国古代选官制度演变的概况。结合材料与中国古代史相关知识,围绕“选官制度”自行拟定论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确、史论结合,逻辑清晰)

23. “穷则变、变则通、通则久”。阅读材料,回答问题。

材料一 “外国利器强兵,百倍中国。内则狎(狎:轻慢,轻侮;拥挤) 处辇毂之下(辇毂之下:京都的代称),外则布满江海之间。”“外国猖獗至此,不亟亟焉求富强,中国将何以自立耶!”“目前之患在内寇,长久之患在西人。”

——李鸿章

材料二洋务派创办了一大批近代军事工业和民用工业,积极学习西方先进的科学知识,并派遣幼童到欧美留学,开近代教育之先河。其勇于实践于创新,在军事、政治、经济思想文化等方面都为中国的近代化发展作出了巨大贡献。

——摘编自王贵兰《论洋务运动对中国近代化的影响》

材料三 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动:同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。……与这种“小变”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,举出一例外国“狎处辇毂之下”罪行,并指出李鸿章认为“外国猖獗”的原因。

(2)根据材料二、三,列举三例“洋务运动带来小变”,并说明康有为主张的“全变”相较于洋务运动的“小变”的进步性。

(3)结合所学知识,归纳康有为主张的“全变”失败的原因。

给出答案及简析

一、选择题答案及简析

1.答案:B

简析:西周周王既是政治共主又是天下大宗,体现了政权与族权相结合,以血缘关系巩固政治统治,B 选项正确。材料未体现王权与神权结合,A 选项错误;皇权独尊至高无上是秦朝确立的,西周没有皇权,C 选项错误;西周尚未实现中央集权天下一统,D 选项错误。

2.答案:D

简析:秦国奖励军功,使秦军战斗力增强,在与六国作战中多次获胜,D 选项正确。重农抑商政策主要促进农业发展,A 选项错误;什伍连坐加强基层管理,与作战获胜无直接关联,B 选项错误;“废井田,开阡陌” 主要是土地制度变革,C 选项错误。

3.答案:A

简析:驰道修建保证政令上通下达及各地情况及时上报,适应了秦朝中央集权国家治理的需要,A 选项正确。秦朝已完成统一,驰道修建是巩固统一的措施,不是推动统一进程,B 选项错误;材料主要强调政治方面,未提及经济文化交流,C 选项不准确;驰道修建不能消除地方反抗力量,D 选项错误。

4.答案:B

简析:汉武帝允许诸侯王 “推私恩” 分封子弟,使王国势力分散,加强了中央对地方的控制,即加强了中央集权,B 选项正确。这一做法不是开疆拓土,A 选项错误;材料未涉及思想统一,C 选项错误;与民族交融无关,D 选项错误。

5.答案:C

简析:北魏孝文帝的一系列汉化措施促进了鲜卑族与汉族的融合,C 选项正确。这些措施在一定程度上缓解了民族矛盾,A 选项错误;材料未体现对经济发展的直接促进作用,B 选项不准确;没有导致政权并立,D 选项错误。

6.答案:D

简析:唐代羁縻制度根据游牧部落情况设置相应官职,体现了民族政策因地制宜,D 选项正确。羁縻制度是唐代管理少数民族的有效方式,并非中央集权衰落,A 选项错误;藩镇问题主要是唐朝军事制度等原因导致,与羁縻制度无关,B 选项错误;材料未表明游牧民族地位低下,C 选项错误。

7.答案:A

简析:唐朝中期实行两税法,改变了以人丁为主的赋税制度,A 选项正确。科举制是选官制度,B 选项错误;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,C 选项错误;三省六部制是中央行政制度,D 选项错误。

8.答案:B

简析:北魏飞天有西域风格也有中原之风,西魏飞天洞窟融合道教诸神等中国传统观念,体现了多元融合的特征,B 选项正确。材料未突出以人为本,A 选项错误;题材多样,C 选项错误;色彩情况未提及,D 选项错误。

9.答案:B

简析:北宋每年送给西夏的钱物称为岁币,B 选项正确。岁贡、岁赐、岁银表述不准确,A、C、D 选项错误。

10.答案:B

简析:回回人在元朝各地活动并繁衍,促进了不同民族间的经济文化交流,有利于民族交融,B 选项正确。材料未体现加剧民族矛盾,A 选项错误;推动各地经济发展不是主要强调的,C 选项不准确;与中央对地方管理强化无关,D 选项错误。

11.答案:D

简析:南宋临安相同行业集中于街巷,有各种专业街巷名称,反映了城市商业繁荣,D 选项正确。材料未涉及门第观念,A 选项错误;小农经济在鸦片战争后才开始瓦解,B 选项错误;人身控制加强与材料内容不符,C 选项错误。

12.答案:A

简析:郑和七下西洋访问众多国家和地区,促进了中外经济文化交流,A 选项正确。郑和下西洋主要是宣扬国威,并非增加政府财政收入,B 选项错误;没有推动明朝政治革新,C 选项错误;也没有加速封建制度衰落,D 选项错误。

13.答案:B

简析:伊犁将军管辖的主要地区是新疆,B 选项正确。西藏由驻藏大臣等管理,A 选项错误;东北有其他管理机构,C 选项错误;台湾在清朝设台湾府等管理,D 选项错误。

14.答案:C

简析:纸币在北宋时期就已出现,不是晚明至清中叶的新现象,C 选项符合题意。高产粮食作物推广种植、手工工场雇佣劳动、工商业市镇兴起都是这一时期的新现象,A、B、D 选项不符合。

15.答案:D

简析:领事裁判权侵犯了中国司法主权,使外国人在中国犯罪不受中国法律制裁,D 选项正确。赔款、开放通商口岸、协定关税分别侵犯了中国的财政、贸易主权,但不直接涉及司法主权,A、B、C 选项错误。

16.答案:B

简析:洋务运动主要是学习西方科技以实现现代化,甲午战败标志其失败,B 选项正确。师夷长技是一种思想理念,不是具体的运动,A 选项错误;清末新政和预备立宪是在甲午战后的改革,与 “科技现代化” 第一阶段不符,C、D 选项错误。

17.答案:A

简析:漫画中八大列强联手绞杀中国龙,体现了西方列强掀起瓜分中国的狂潮,A 选项正确。漫画未突出列强间的斗争,B 选项错误;边疆安全危机不是最主要的时代特征,C 选项不准确;清政府统治根基动摇不是漫画直接体现的,D 选项错误。

18.答案:C

简析:1857 年发生的是第二次鸦片战争,材料中广州居民被屠杀等符合第二次鸦片战争的史实,C 选项正确。八国联军侵华在 1900 年,A 选项错误;甲午中日战争在 1894 年,B 选项错误;列强瓜分中国主要在甲午战后,D 选项错误。

19.答案:A

简析:《资政新篇》是太平天国探索国家出路的方案,《孔子改制考》是康有为等维新派探索救国之路的著作,《奏定学堂章程》是清末教育改革尝试,都属于近代国家出路的探索,A 选项正确。《资政新篇》不是清政府 “自救” 努力,B 选项错误;《奏定学堂章程》主要不是民主革命道路选择,C 选项错误;《孔子改制考》不是单纯文化教育近代化尝试,D 选项错误。

20.答案:D

简析:《辛丑条约》使中国完全陷入半殖民地半封建社会深渊,D 选项正确。《瑷珲条约》主要是割地条约,A 选项错误;《天津条约》《北京条约》使中国半殖民地化程度进一步加深,但未完全陷入深渊,B、C 选项错误。

二、非选择题答案及简析

21.

(1) 方式:册封宗教领袖,如册封达赖、班禅等;设置军事机构,如在东北设盛京将军等;签订边界条约,如《尼布楚条约》等。

(2) 意义:奠定了现代中国的版图基础;促进了民族融合与团结;加强了边疆地区与内地的联系;巩固了统一多民族国家;在一定程度上维护了国家主权和领土完整,增强了民族认同感。

22.示例论题:中国古代选官制度的演变适应了社会发展需求。

阐述:夏商周时期实行世官制,贵族子弟凭借血缘继承祖权,这与当时的贵族政治相适应,保证了统治阶层的稳定。汉朝察举制,由官吏查访推荐人才,一定程度上打破了血缘世袭,选拔了有品德和才能的人,适应了汉朝加强中央集权、扩大统治基础的需求。魏晋南北朝九品中正制虽有弊端,但也是当时社会动荡、门阀政治的产物。隋唐科举制产生并发展,通过考试选官,相对公平公正,为寒门子弟提供了晋升通道,适应了庶族地主兴起、社会阶层流动的趋势,提高了官员文化素质,加强了中央集权,一直延续到明清,不断完善和发展,对中国古代社会产生了深远影响。总之,中国古代选官制度的演变与不同时期的社会政治、经济、文化等状况紧密相连,不断适应社会发展需求。

(还可从选官标准、选官制度对社会阶层等方面的影响拟定论题并阐述,言之成理即可)

23.

(1) 罪行:英法联军火烧圆明园。原因:西方列强完成工业革命,生产力大幅提高,急需扩大海外市场和原料产地;中国封建制度腐朽,闭关锁国,国力衰弱。

(2)“小变” 例子:创办江南制造总局等军事工业;创办轮船招商局等民用工业;创办新式学堂培养人才。进步性:康有为主张的 “全变” 不仅学习西方科技,还主张学习西方政治制度,进行政治改革,如实行君主立宪制,从根本上变革封建制度,试图实现国家富强,比洋务运动的局部变革更全面、更深入。

(3) 原因:民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;封建顽固势力强大,对变法进行阻挠;维新派缺乏政治斗争经验;变法措施过于激进,缺乏群众基础;把希望寄托在没有实权的皇帝身上。

同课章节目录