6.24出师表 课件

图片预览

文档简介

课件81张PPT。 出师表诸葛亮中考文言文考点

1、能正确诵读文中的句子 2、能正确理解字词的意思 和句段篇的大意 3、正确默写要求背诵部分

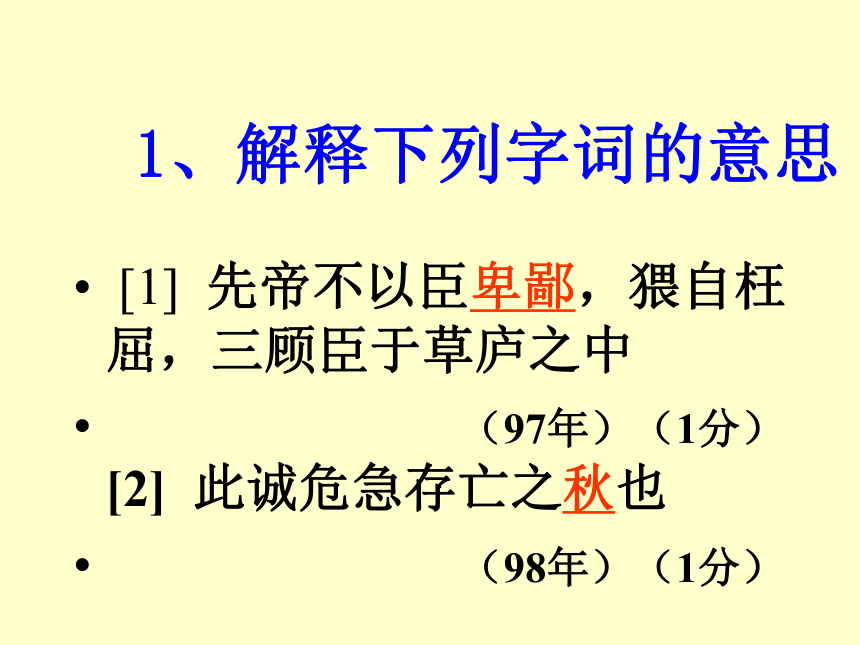

中考 涉及的题型1、解释下列字词的意思 [1] 先帝不以臣卑鄙,猥自枉 屈,三顾臣于草庐之中

(97年)(1分) [2] 此诚危急存亡之秋也

(98年)(1分) 2、按要求填空[1] 后值倾覆, ,

,尔来二十有一年矣。

(97年)

[2] ,不求闻达于诸侯 。

(98年)

[3]陛下亦宜自谋, , ,深追先帝遗诏。 (99年)

[以上每空一分]受任于败军之际奉命于危难之间苟全性命于乱世以咨诹善道察纳雅言3、改正错误

愿陛下亲之信之,则汉室之隆可记日而待也。(97年)(1分)

( 记——计)4、理解填空诸葛亮向后主提出的三条建议中,反复陈说的一条,其内容可概括为________

[98年][2分]亲贤远佞5、选择题“愿陛下亲之信之,则汉室之隆可计日而待也”表达了作者怎样的感情?理解正确的是( )

A、希望刘禅亲贤的恳切感情

B、对刘备忠贞不贰的感情

C、对刘备的知遇之恩感恩图报的感情

[96年][2分]

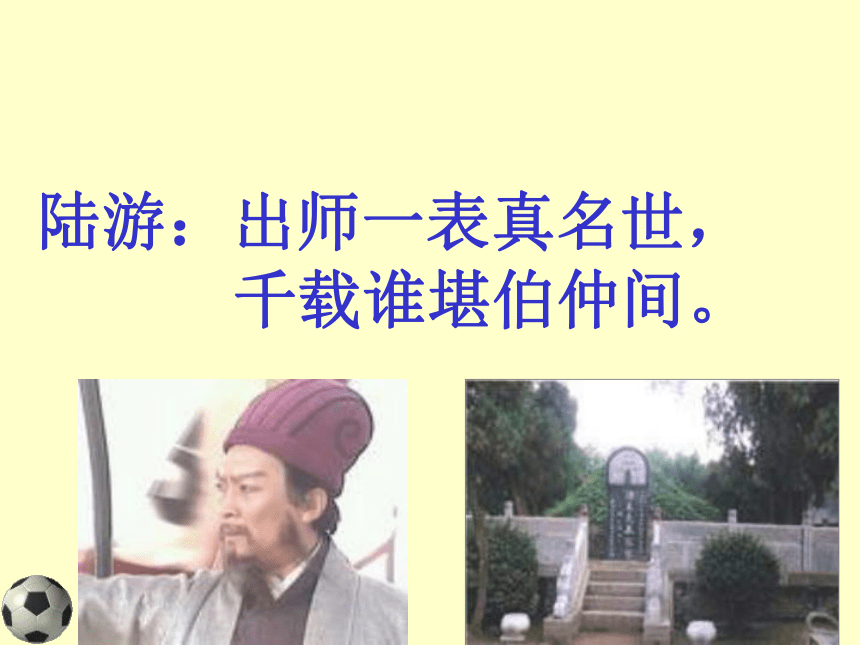

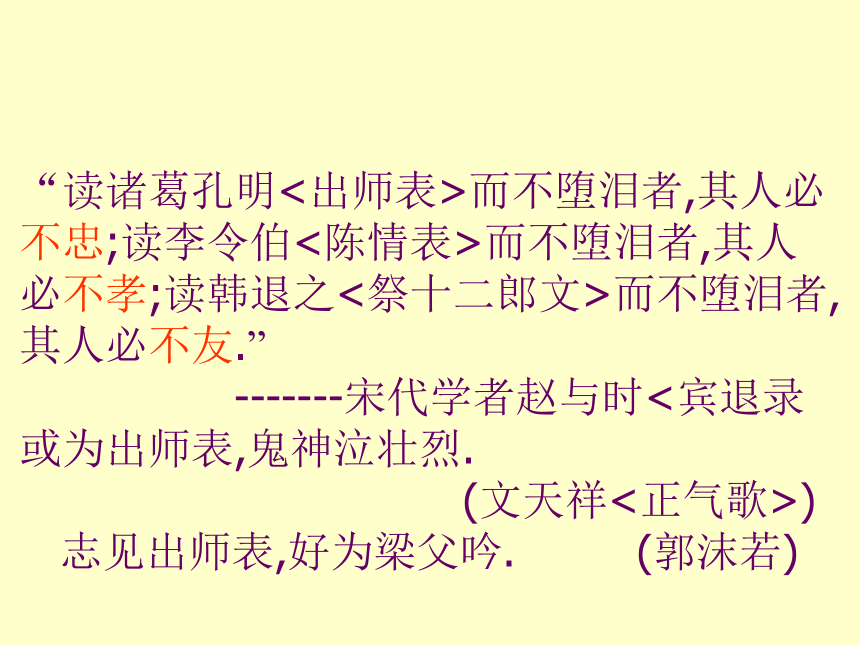

A陆游:出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。“读诸葛孔明<出师表>而不堕泪者,其人必不忠;读李令伯<陈情表>而不堕泪者,其人必不孝;读韩退之<祭十二郎文>而不堕泪者,其人必不友.” -------宋代学者赵与时<宾退录 或为出师表,鬼神泣壮烈. (文天祥<正气歌>) 志见出师表,好为梁父吟. (郭沫若)六出祁山 七擒孟获禀赋八斗雄才 虽九死无悔 十里堂众生评说一代贤相 两袖清风打造三分基业 终四面楚歌 五丈原长星陨落智慧化身 忠臣楷模你能向同学介绍一下诸葛亮的事吗? 诸葛亮,字 ,是 著名的政治家,军事家。年轻时, 隆中,刻苦攻读史书。刘备三顾茅庐后,诸葛亮 辅助刘备。刘备死后,他受遗诏 后主刘禅。孔明三国隐居出山辅助 鞠躬尽瘁死而后已长使英雄泪满襟出师未捷身先死诸葛亮年谱 1岁:诸葛亮诞生于琅邪阳都(今山东沂南县)。15岁:诸葛亮和弟妹移居隆中。 27岁:刘备三顾茅庐,诸葛亮对刘备陈说三分 天下之计,即著名的“隆中对”。旋即出山辅助刘备。28岁:诸葛亮说服孙权与刘备结盟,参与赤壁之战获胜。 41岁:刘备登基,建立蜀国。诸葛亮任丞相。43岁:刘备白帝城托孤诸葛亮。刘禅封诸葛亮为武乡侯,领益州牧。45岁:诸葛亮率军南征,稳定南部四郡。 54岁:诸葛亮于再次北伐中病故于五丈原。 46岁:诸葛亮准备兴师讨魏。47岁:诸葛亮向后主刘禅呈交《出师表》

进行北伐。 48岁:北伐街亭失守,诸葛亮挥泪斩马谡, 自贬为右将军,行丞相事。 49岁:诸葛亮再次北伐夺取武都、阴平,

恢复丞相职位。蜀建兴8年。 50岁:诸葛亮再次北伐。51岁:诸葛亮北伐,破司马仲达,大败魏将张合。 诸葛亮故事汇萃三顾茅庐

舌战群儒

草船借箭

借东风

三气周瑜

七擒孟获

空城计

挥泪斩马谡

湖北襄阳古隆中诸葛草庐三顾茅庐隆中对策火烧赤壁成都武侯祠 诸葛亮像功盖三分国,

名成八阵图。

江流石不转,

遗恨失吞吴。

——杜甫岳飞书出师表学习目标1.理清作者的写作思路,把握文章结构特点。

2.领会文章融议论、记叙、抒情为一体的写法。3.重新认识诸葛亮,并了解其政治主张。文学常识部分:表:古代的一种文体。

“出师表”是出兵打仗前,主帅给君主上的奏章。这种表,或表明精忠报国之心,或献攻略之策。

历来以战名世者甚众,以表传后者颇少。唯独诸葛亮的《出师表》不仅存之典册,而且灿然于文苑。这是因为孔明之作,持论贤明通达,行文情浓义明,因而被奉为理政的规范,为人的圭臬,作文的楷模。 诸葛亮这篇表文写于蜀汉建兴(后主刘禅年号)五年(227年)第一次出师伐魏之前。当时蜀汉已从猇(xiāo)亭(现在湖北宜都)战役的惨败中恢复过来,既与吴国通好,又平定了南方的叛乱,所以诸葛亮决定北上伐魏,写这篇表文的目的是,希望刘禅任用贤臣,采纳忠言,赏罚分明,国内政治修明,有一个稳定的战略后方,以实现先帝的“北定中原”,“兴复汉室”的宏大理想。 武侯祠匾额对联选两表酬三顾,一对足千秋

——过厅对联

鞠躬尽瘁兮诸葛武侯诚哉武

公忠体国兮出师两表留楷模

——诸葛亮殿对联

亲贤臣国乃兴,当年三顾频繁,始延得汉家正统

济大事人为本,今日四方靡骋,愿佑兹蜀部遗黎

——过厅对联

勤王事大好儿孙,三世忠贞,史笔犹褒陈庶子

出师表惊人文字,千秋涕泪,墨痕同溅岳将军

——诸葛亮殿对联读准下列划线字的音。

崩殂( ) 疲弊( )

陛下( ) 恢弘( )

妄自菲( )薄( )

以塞( ) 驽钝( )

陟( )罚臧( )否( )

裨( )补阙( )漏cúbìbìhóngfěisènúzhìzāngbìquēpǐbó郭攸( )之 费祎( )

行( )阵和睦

长( )史 猥( )自

夙( )夜忧叹

以彰其咎( ) 咨诹( )

以遗陛下( )

斟( )酌( )损益yōuyīhángzhǎngwěisùjiùzōuwèizhēnzhuó攘( )除rǎng㈠给下列多音多义字注音。

⒈薄 妄自菲薄( )

薄纸( )

⒉塞 以塞忠谏之路( )

堵塞( )

⒊行 行阵( )

性行淑均( )

⒋否 陟罚臧否( )

是否( )

⒌遗 以遗陛下( )

遗失( )bósèhángxìngpǐfǒuwèiyíbáo 阅读预习提示,思考:

此表的目的是什么?全文表达的主旨是什么? 先帝创业未半而中道崩殂;今天下三分,益

州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠

志之士忘身于外者:盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气;不宜妄自

菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。 指刘备。因刘备此时

已死,故称先帝。 指没完成帝业。 指皇帝死亡. 殂,cú指蜀汉力量衰微,处境艰难。 的确。 时不顾自身安危连词,表推断原因 优异的待遇。殊,不一般,特异。 扩大圣明的听闻。开张,扩大,与下文“塞”相对。(广开言路)光大留下的美德。 发扬扩大 随意看轻自己 讲话不当。引喻,称引、比喻。失义,失当,违背大义。 先帝创立帝业还没有完成一半,

就中途去世了。现在,天下已分

成三个国家,益州人力疲惫,人心

凋敝,这确实是国家危急存亡的

关键时刻。然而,侍卫大臣们在

宫廷内毫不懈怠,忠诚有志的将

士在疆场上舍身作战的原因,

是因为追念先帝在世时对他们

的特殊待遇,想以此向陛下报答啊。 陛下实在应该扩大圣明的听闻,发扬光大先帝遗留的德行,发扬扩大志士的气概,不应该随便地看轻自己,说话不恰当,以致堵塞忠臣进谏道路。? 阅读第一段,思考:

作者指出当时的形势如何?值此“危急存亡之秋”,内外大臣表现如何?内外大臣如此,作者希望国君又当如何?由此得出作者提出的第一条建议是什么?第一段分析危急存亡先帝崩殂天下三分益州疲弊不利追殊遇

报陛下不懈于内忘身于外有利诚宜……

不宜……(正反)(广开言路)

开张圣听返回阅读第二段,思考:

作者提出的第二条建议是什么?为什么要提出这条建议? 宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,

不宜异同;若有作奸犯科及为忠善者,

宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之

理;不宜偏私,使内外异法也。

提拔惩罚表扬 批评pǐ偏义复合词,不同干坏事条令应交给主管官吏,判定他们受罚或受奖。论,判定。 显示 公平 严明治触犯 偏袒,有私心 刑赏之法不同 皇宫和朝廷是一个整体,奖惩功过、

好坏,不应该因在宫中或在府中而

有什么差别。如果有做奸邪事情,

犯科条法令和进中心做善事的人,

应该交给主管的官,判定他们受

罚或者受赏,用来表明陛下公正

严明的治理。不应偏袒徇私,使

得宫内和朝廷有刑赏之法不同。 第二段分析陟罚臧否,不宜异同不宜偏私,内外异法以昭陛下平明之理严明赏罚返回阅读第三、四、五段,思考:

作者提出的第三条建议是什么?这三段是怎样衔接起来的? 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,

此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗

陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以

咨之,然后施行,必能 裨补阙漏,有所广

益。 yīweì志向思想忠诚无二因此选拔给予挑选提升我全部Zī,咨询一定能bǐ,补同“缺”,缺点疏漏增益 侍中郭攸之、费祎、侍郎董允等人,

他们都是善良、诚实的人,他们的

志向和心思忠诚无二,因此先帝把

他们选拔出来留给陛下。我认为宫

中的事情,无论大小,都拿来问问

他们,然后再去实施,一定能够补

救缺点和疏漏之处,获得更好的效

果。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用

于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督:

愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和

睦,优劣得所。性格品德善良平正。淑,善良。均,公正。 明达,通晓。 建议,推举行,háng,军队能力好坏各得其所,即用人得当。 将军向宠,性情品德善良平正,精通军事,在往日任用他时,先帝称赞他有才能,因此大家商议推举他做中部督。我认为军营中的事务,都拿来询问他,一定能使军队团结一致,好的差的各得其所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;

亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝

在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、

灵也!侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良

死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,

可计日而待也。 亲近疏远西汉,东汉倾覆,灭亡,衰败。 兴盛没有不为国而死的气节 ,(以死报国)数着日子,(为时不远)忠贞优秀亲贤远佞 亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴隆的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。先帝在世时,每次与我谈论这些事,没有一次不对桓、灵二帝感到惋惜痛心遗憾的。侍中,尚书,长史,参军,这些都是坚贞可靠、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近、信任他们,那么汉室的兴隆就可以计日而待了。? 第三四五段关系宫中之事营中之事裨补阙漏

有所广益先帝简拔之臣先帝称能之臣行阵和睦

优劣得所荐贤臣亲贤臣,远小人先汉兴隆亲小人,远贤臣后汉倾颓正反历史教训引教训(亲贤远佞)

亲贤臣,远小人汉室之隆,可计日而待返回阅读第六、七段,思考:

在表达方式上,这两段与上文有何不同?主要内容应怎样概括?请逐句加以理解。 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达

于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,

咨臣以当世之事,由是 感激,遂许先帝以驱驰.后值倾覆,

受任于败军之际,,奉命于危难之间,尔来二十有一年

矣。 平民亲自耕种苟且保全名声远扬。 地位、身份卑下,见识鄙野。卑,身份低下。鄙,见识短浅。 Wěi,辱,这里有降低身份的意思。 枉驾屈就。诸葛亮认为刘备三顾茅庐去请他,对刘备来说是屈辱,自己不该受到刘备亲自登门拜请的待遇。这是一种客气的说法。“以当世之事咨臣”的倒装因此有所感而激动于是答应奔走效劳恰逢危难在军事上失败的时候接受重任,在危难紧迫的关头奉命出使, 从那时以来。 “有” 同“又” 我本来是平民,亲自在南阳耕种,在乱世中暂且保全性命,不奢求在诸侯面前文明显达。先帝不因我身份低微、出身鄙野,降低身份委屈自己,三次到草庐里来拜访我,拿当今天下大事来询问我,因此很感动激动,就许诺愿为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受了任命,在危机紧迫的时候接受了使命,那时以来已经有二十一年了。 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,

夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,

深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北

定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都:

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌 损益,

进尽忠言,则攸之、祎、允等之任也。死托付白帝城托孤早晚没有成效损伤明察泸水,即金沙江不长草木,此指不长草木的荒凉地区。毛,草 。激励率领 全军希望竭尽比喻自己的低劣的才能。驽,劣马,指才能低劣。钝,刀刃不锋利,指头脑不灵活,做事迟钝。攘(ràng),排除,铲除。奸凶:此指曹魏政权。 职责权衡好坏毫无保留地向陛下提出忠诚的劝谏 先帝知道我严谨慎重,因此在临终前把国家大事托付给我。自从接受任命以来,早晚忧虑叹息,唯恐将先帝的托付不能实现,以致损伤先帝的圣明。所以我在五月渡过泸水,深入到荒凉的地方。现在南方已经平定,兵器已经准备充足,应当机立率领三军,从北方平定中原。希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,振兴恢复汉朝,把京城迁回到原来的都城。这是我用来报答先帝并忠于陛下的职责本分。至于处理事务斟情酌理,掌握分寸,毫无保留的向陛下提出忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。? 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以

告先帝之灵;若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之 慢,

以彰其咎。陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追

先帝遗诏。臣不胜受恩感激!

今当远离,临表涕零,不知所言。 把讨伐曹魏复兴汉室的任务交给我。托,委托,交给。效,的任务。 功效发扬圣德的忠言 怠慢彰:揭示。咎:罪过。 征求好的建议。诹(zōu),征询。 考察采纳正确建议深切地追念 皇帝在临终时所发的诏令。刘备临死时曾对刘禅说:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。”。 面对着《表》落泪。涕零,落泪。 自行谋划不知该说什么。

希望陛下把讨伐奸贼、兴复汉室的任务交托给我,如果没有成效,就治我的罪,来告慰先帝在天之灵。如果没有发扬圣德的建议,就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来揭露他们的过失。陛下自己也应该认真考虑国家大事,来询问(治国的)好办法,名茶并采纳正确的意见,深切追念刘备给后主的遗诏。如果能够这样,我就承受恩德,感慨激动不已了。

现在我就要辞别陛下远行了,面对奏表热泪纵横,不知道说些什么. 第六七段逐句分析第六段1.叙己志向:身份,生活,追求——品格高远2.叙“三顾草庐:宽宏大度,不耻下问——由是感激3.叙共患难经历:创业艰难——效忠心愿第七段1.叙托孤之事,提挈全段2.受命以来的心情、行动3.北定中原,兴复汉室——出师目标4.补笔返回第八段分析首先,严于律己其次,严格要求朝廷诸臣最后,向后主提出希望1、不能分清内外责任;

2、不能突出作者请命出师的决心;

3、由内大臣“兴德之言”顺势提出希望,不致让刘禅反感。返回请结合“预习提示” 综合思考:

作者写作思路是怎样的? 全文可分为几个部分?

此表言辞恳切,感情真挚,是如何体现的?

此表在表达方式运用上有何特点?请具体阐述。理清思路,把握结构部分 段落 要点 表达方式1广开言路2赏罚分明3--5亲贤远佞一6叙述经历:三顾草庐7效忠心愿:托孤之事二8、9归结责任,结束全篇三寓情于议寓情于叙抒发感情思路:以“出师” 为中心

首先,危急形势下出师, 提出治国建议;

然后,陈述出师理由,表达感激之情效忠心愿;

最后,要求批准出师,表达出师决心。理解练习:1。诸葛亮对当前形势的分析是什么?客观条件:今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。主观条件:侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外。2。诸葛亮向后主提出的三条建议是什么?开张圣听

陟罚臧否,不宜异同

亲贤臣,远小人广开言路

严明赏罚

亲贤远佞3.作者自叙志趣过人,不求功名的话:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。4.文中两句千古名言,说尽诸葛亮一生的话是:受任于败军之际,奉命于危难之间。5.文中列举的使诸葛亮报先帝忠陛 下的两 件事:三顾茅庐白帝城托孤诸葛亮此次出师的目的是什么?今南方已定,兵甲已足。当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。文中隐藏了许多成语,能找出来吗?妄自菲薄 三顾茅庐 不知所云还有吗?请你找找看:引喻失义 作奸犯科 苟全性命

裨补阙漏 指日可待 察纳雅言 聪明课外拓展:下边一副对联概括了诸葛亮一生的功绩,你能说出描写了他的哪些具体的事件吗?收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。你知道吗?三顾:三顾茅庐六出:六出祁山东和:东和东吴收二川:收东川西川北拒:北拒曹魏七擒:七擒孟获排八阵:摆设八阵图虚词

以

故临崩寄臣以大事也。

先帝不以臣卑鄙。

以光先帝遗德。

以塞忠谏之路也。

受命以来。 介词,把。介词,因。连词,表目的,来,用来。连词,表结果,以致。连词,表时间,以。文章学习拓展一、中国历史上曾出现过许许多多著名的政治家,如何衡量他们?你认为一个比较完全的政治家,应该具备那些条件?1.应该有远大的抱负,坚强的责任感,以天下为己任;

2.要有敏锐的洞察力,能洞悉当时国家之形势,针对国计民生症结所在,提出兴利除弊的方案;

3.能知人善任,选拔贤才;

4.能集思广益,善于采纳群言,改进工作。请结合本文所学和《三国演义》对诸葛亮进行评价。二、文章提出的三个建议,在现实生活中,有什么借鉴意义?

汉末,黄巾事起,天下大乱,曹操坐据朝廷,孙权拥兵东吴,刘备听徐庶

和司马徽说诸葛亮很有学识,又有才能,就和关羽、张飞带着礼物到隆中

卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。恰巧诸葛亮这天出去了,刘备只得失望地

转回去。不久,刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料诸葛亮

又出外闲游去了。张飞本不愿意再来,见诸葛亮不在家,就催着要回去。

刘备只得留下一封信,表达自己对诸葛亮的敬佩和请他出来帮助自己挽救

国家危险局面的意思。 过了一些时候,刘备吃了三天素,准备再去请诸葛

亮。关羽说诸葛亮也许是徒有一个虚名,未必有真才实学,不用去了。张

飞却主张由他一个人去叫,如他不来,就用绳子把他捆来。刘备把张飞责

备了一顿,又和他俩第三次访诸葛亮。到时,诸葛亮正在睡觉。刘备不敢

惊动他,一直站到诸葛亮自己醒来,才彼此坐下谈话。 诸葛亮见到刘备有志替国家做事,而且诚恳地请他帮助,就出来全力

帮助刘备建立蜀汉皇朝。 《三国演义》把刘备三次亲自请诸葛亮的这件事情,叫做“三顾茅庐”。

于是后世见有人为请他所敬仰的人出来帮助自己做事,而一连几次亲自到

那人的家里去的时候,就引用这句话来形容请人的渴望和诚恳的心情。也

就是不耻下问,虚心求才的意思。刘备“三顾茅庐”于南阳隆中,会见诸葛

亮,问以统一天下大计,诸葛亮精辟地分析了当时的形势,提出了首先夺

取荆、益作为根据地,对内改革政治,对外联合孙权,南抚夷越,西和诸

戎,等待时机,两路出兵北伐,从而统一全国的战略思想,这次谈话即是

著名的《隆中对》。三 顾 茅 庐 东汉末期,曹操挟天子以令诸侯,较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独

刘备和孙权还有发展壮大的可能,曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。

于是,曹操就派人拿着他的书信去东吴,想和孙权联手消灭刘备。 孙权手下的谋士大都主张降曹自保,只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知

难以说服孙权和东吴的文臣,特意请诸葛亮来当说客。 鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士,这些人并非泛泛之辈,个个都是有学

问的人。东吴第一大谋士张昭首先发难,说:听说刘备到你家里三趟,才把你

请出山,以为有了你就如同鱼得了水,想夺取荆襄九郡做根据地。但荆襄已被

曹操得到,你还有什么主意呢? 诸葛亮心里想,如果不先难倒张昭,就没办法说服孙权联刘抗曹了。诸葛

亮说:刘备取荆襄这块地盘,易如反掌,只是不忍心夺取同宗的基业,才被曹

操捡了便宜。现在屯兵江夏,另有宏图大计,等闲之辈哪懂得这个。国家大事,

社稷安危,都要有真才实学的人拿出好主意。而口舌之徒,坐而论道,碰上事

儿,却拿不出一个办法来,只能为天下人耻笑。一番话,说得张昭哑口无言。 之后,一个谋士问:曹操屯兵百万,将列千员,你说不怕,吹牛吧你。诸葛亮

答:刘备退守夏口,是等待时机,而东吴兵精粮足,还有长江天险可守,却都

劝孙权降曹,丢人吧你。 东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难,先后有七人之多,都被诸葛亮反

驳得有口难辩。舌 战 群 儒周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。一天周瑜在商议军事时提出

让诸葛亮赶制10万枝箭,并说不要推却。诸葛亮说,都督

委托,理应照办,并答应三天造好,立下了军令状。诸葛

亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子。第三天,诸葛亮

请鲁肃一起去取箭。这天,大雾漫天,对面看不清人。天

还不亮,诸葛亮下令开船,并让士兵擂鼓呐喊。曹操下令

说,雾大,看不清虚实,不要轻易出动,只叫弓弩手朝来

船射箭。太阳出来了,雾还没散。船两边都插满了箭。诸

葛亮下令回师,这时曹操想追也来不及了。10万支箭“借”

到了手。周瑜得知借箭的经过后长叹一声:我真不如他! 草 船 借 箭

“群英会”蒋干盗书,中了周瑜借刀之计,曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余,派蔡

瑁之弟蔡中、蔡和来诈降,周瑜已发现其诈,遂将计就计,把二人留下。瑜并与东吴老

将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营,周瑜设宴庆贺。席间谈论军事,黄盖故意

坚主降曹;周瑜佯装大怒,责打黄盖。黄盖被打后,请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操

发觉信中有诈,欲杀阚泽。但阚泽机智镇定,从容对答。这时,蔡中、蔡和将周瑜打黄

盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降,但仍不放心,故命蒋干再次过江,打听实信。

周瑜与孔明早已决定用火攻曹营,现闻蒋干又来,急召庞统定下连环计。蒋干一到周营,

便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游,遇见庞统。统故意说周瑜不能容人,蒋干劝

说庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船,一列列地连锁起来,以便不

惯乘船的北军也能水战,操大喜。战船钉锁已毕,曹操以为此番顺流而下,必灭东吴。

在江中大宴诸将。时月上东山,将士云集,曹操顾盼自雄,横槊赋诗。周瑜见曹操中连

环计,江台观望,十分得意,也以为此番必可破曹了。不料一阵西北风将他惊醒,吴军

位于东南,曹军位于西北,这时候若用火攻,必烧自己而不能破敌,遂忧虑成疾。鲁肃

见主帅卧病,求计于孔明。孔明伪言自己会医病,写了一张“病源”给周瑜,“欲破曹兵,

须用火攻;万事俱备,只欠东风。”周瑜一看,病体豁然而愈。孔明自言能把东风借来。

请周瑜为他在南屏山筑台祭风。至甲子日,东风果然大作。周瑜原已派将士埋伏山后,

单等东风一起,就将孔明杀死。可是孔明见东风一起,却悄悄地逃到江边,那里早有大

将赵子龙奉命备好船只,迎候孔明回转夏口。 借 东 风三气周瑜 这时曹操正在邺郡庆贺铜雀台落成。在铜雀台上大宴文武百官,

并将一件西川锦袍挂在树上,下设箭靶,射中箭靶者便可得到战袍,

武将们个个争先,想展现自己的武艺。 武将射毕,曹操又让文官吟诗作赋,记录铜雀台落成之事。曹操

正在兴头上,也赋诗吟唱。 忽报东吴使节华歆前来。曹操看罢表章,与谋士定计使孙、刘相

吞并。便上表奏周瑜为南郡太守,程普为江夏太守,华歆为大理寺少

卿。 周瑜就职南郡太守后,便想报仇,遂上书孙权。要鲁肃讨还荆州 ,

鲁肃无奈,只好前往荆州。 鲁肃来到荆州,刘备依孔明之计放声大哭,孔明从旁说还了荆州 ,

便无处安身。触动刘备心中伤处,而大哭不止,孔明于是要鲁肃转 告

孙权,暂缓讨回荆州。 鲁肃将实情告诉了周瑜,周瑜说∶“你又中了诸葛亮的计了。” 便

要鲁肃再去见刘备,说东吴将取西川给刘备,但刘备要把荆州交还 东

吴。并解释说∶“我不过以此为名,要刘备无所防备罢了。我军以 攻

取西川为名借道荆州,便可乘势杀了刘备,夺取荆州。” 鲁肃再到荆州,说周瑜将率兵攻取西川以换荆州。刘备忙谢说∶

“我很感激,雄师到时,一定远迎犒劳。”鲁肃暗喜,辞别而去。 三气周瑜 周瑜引水陆大军五万,往荆州出发,快到荆州时,见城上插两面 白

旗,并无一人。周瑜将船靠岸,领二十名骑兵到城下察看。 忽听到一声梆子响,城上一齐竖起刀枪。赵云站在城楼上喊叫∶ “孔

明军师已知都督的计策,所以留我在此守候。”探马又来报,关 羽、张飞、

黄忠、魏延四路兵马,从四面杀来。周瑜大叫一声,旧疮 复裂,从马上坠

了下来,众将急忙将他救回。 周瑜被救回船,军士报告说刘备、孔明在前面山顶上饮酒取乐, 周瑜

更加愤怒,咬牙切齿说∶“你道我取不得西川,我偏要去取。” 便令船队上

行,到巴丘时,探子报说∶“上流有刘封、关平两人领军 截住水路。” 周瑜正要出战,孔明忽然差人送信来。劝他不要去取西川,如曹 军乘

虚而攻江南,江南就不保了。周瑜读完信,口吐鲜血,他知道自 已活不长

了,便上书孙权,推荐鲁肃代替他的职位。死前叹了口气说 ∶“既生瑜,

何生亮!”连叫数声而亡,死时才三十六岁。 孙权得知周瑜病故,放声大哭。按周瑜遗嘱,命鲁肃为都督。 空 城 计 三国时期,谙葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿

乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。当时,诸葛亮身边没有

大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩二

千五百名士兵在城里。众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。诸葛

亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可教司马

懿退兵。” 于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有

私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。又叫士兵把四个城门打开,每个城

门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。诸葛亮自己披上鹤氅,戴上

高高的纶巾,领着两个小书童,带上一张琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,

燃起香,然后慢慢弹起琴来。 司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急

忙返回报告司马懿。司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三

军停下,自己飞马前去观看。离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,

笑容可掬,正在焚香弹琴。左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,

手里拿着拂尘。城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,今后军充作前军,前军作后军撤退。

他的二子司马昭说:“莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父

亲您为什么要退兵呢?”司马懿说:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。现在城门

大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。还是快快撤退吧!”

于是各路兵马都退了回去。七 擒 孟 获 东汉末年,魏、蜀、吴三分天下。蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托

孤遗诏,立志北伐,以重兴汉室。就在这时,蜀南方之南蛮又来犯蜀,

诸葛亮当即点兵南征。到了南蛮之地,双方首战诸葛亮就大获全胜,

擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气,说什么胜败及兵家常事。

孔明得知一笑下令放了孟获。放走孟获后,孔明找来他的副将,故意

说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上。副将听了十分生气,大

声喊冤,于是孔明将他也放了回去。副将回营后,心里一直愤愤不平。

一天,他将孟获请入自己帐内,将孟获捆绑后送至了汉营。孔明用计

二次擒获了孟获,孟获却还是不服,诸葛亮便又放了他。这次,汉营

大将们都有些想不通。他们认为大家远涉而来,这么轻易地放走敌

人简直是像开玩笑一样。回营后,孔明造了大于真兽几倍的假兽。七 擒 孟 获 孔明却自有道理:只有以德服人才能真的让人心服;以力服人将必有后患。孟获再次回到洞中,他的弟弟孟优给他献了个计谋。半夜时分,孟优带人来到汉营诈降,孔明一眼就识破了他,于是下令赏了大量的美酒给南蛮之兵,使孟优带来的人喝得酩酊大醉。这时孟获按计划前来劫营,却不料自投罗网,被再次擒获。这回孟获却仍是不甘心,孔明便第三次放虎归山。孟获回到大营,立即着手整顿军队,待机而发。一天,忽有探子来报:孔明正独自在阵前察看地形。孟获听后大喜,立即带了人赶去捉拿诸葛亮。不料这次他又中了诸葛亮的圈套,第四次成了瓮中之鳖。孔明知他这次肯定还是不会服气,再次放了他。七 擒 孟 获当他们再次与木鹿大王交战时,木鹿的人马见了假兽十分

害怕不战自退了。这次孟获心里虽仍有不服,但再没理由

开口了,孔明看出他的心思,仍旧放了他。孟获被释后又

去投奔了乌戈国,这乌戈国国王兀突骨拥有一支英勇善战

的藤甲兵,所装备的藤甲刀枪不入。孔明对此却早有所备,

他用火攻将乌戈国兵士皆烧死于一山谷中。孟获第七次被

擒,孔明故意要再放了他。孟获忙跪下起誓:以后将决不

再谋反。孔明见他已心悦诚服,觉得可以利用,于是便委

派他掌管南蛮之地,孟获等听后不禁深受感动。从此孔明

便不再为南蛮担心而专心对付魏国去了。

七 擒 孟 获 孟获带兵回到营中。他营中一员大将带来洞主杨峰,因跟随孟获亦数次被擒数次被放,心里十分感激诸葛亮。为了报恩,他与夫人一起将孟获灌醉后押到汉营。孟获五次被擒仍是不服,大呼是内贼陷害。孔明便第五次放了他,命他再来战。这次,孟获回去后不敢大意,他去投奔了木鹿大王。这木鹿大王之营极为偏僻,孔明带兵前往,一路历尽艰险,加上蛮兵使用了野兽入战,使汉兵败下阵来。这之后汉兵又碰上了几处毒泉,使情况变得更为不妙。幸亏不久孔明得到伏波将军及孟获兄长孟节指点,他们才安全回到大营。

1、能正确诵读文中的句子 2、能正确理解字词的意思 和句段篇的大意 3、正确默写要求背诵部分

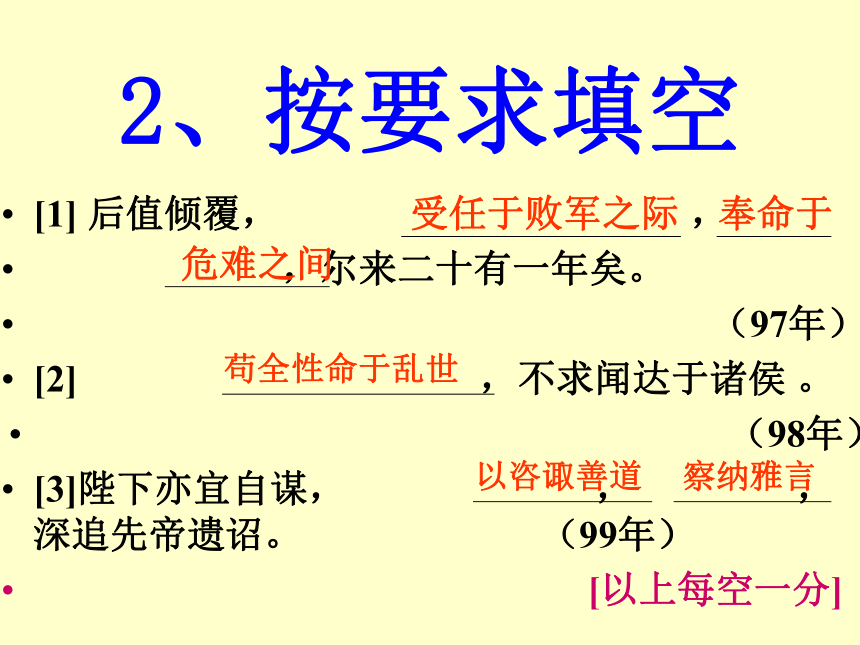

中考 涉及的题型1、解释下列字词的意思 [1] 先帝不以臣卑鄙,猥自枉 屈,三顾臣于草庐之中

(97年)(1分) [2] 此诚危急存亡之秋也

(98年)(1分) 2、按要求填空[1] 后值倾覆, ,

,尔来二十有一年矣。

(97年)

[2] ,不求闻达于诸侯 。

(98年)

[3]陛下亦宜自谋, , ,深追先帝遗诏。 (99年)

[以上每空一分]受任于败军之际奉命于危难之间苟全性命于乱世以咨诹善道察纳雅言3、改正错误

愿陛下亲之信之,则汉室之隆可记日而待也。(97年)(1分)

( 记——计)4、理解填空诸葛亮向后主提出的三条建议中,反复陈说的一条,其内容可概括为________

[98年][2分]亲贤远佞5、选择题“愿陛下亲之信之,则汉室之隆可计日而待也”表达了作者怎样的感情?理解正确的是( )

A、希望刘禅亲贤的恳切感情

B、对刘备忠贞不贰的感情

C、对刘备的知遇之恩感恩图报的感情

[96年][2分]

A陆游:出师一表真名世,

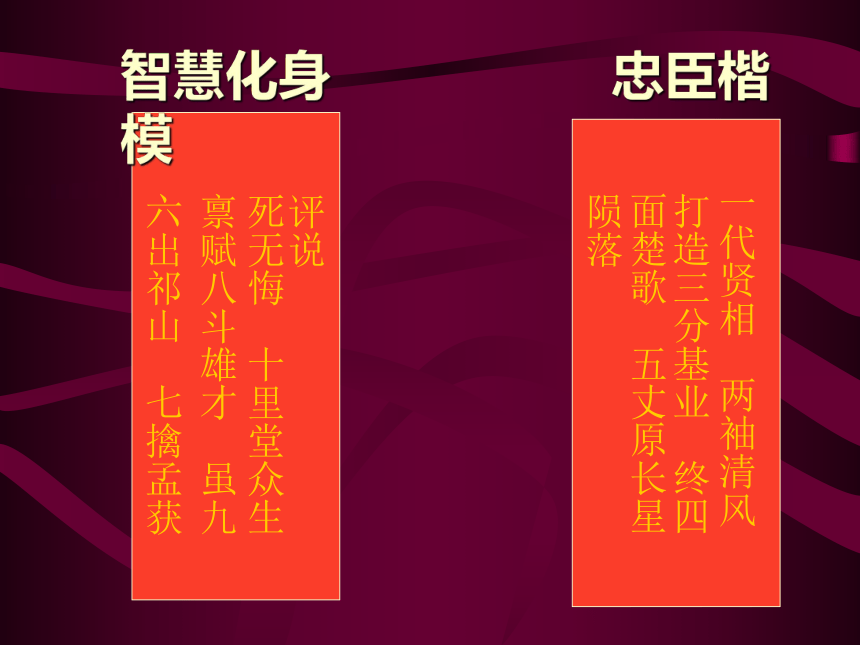

千载谁堪伯仲间。“读诸葛孔明<出师表>而不堕泪者,其人必不忠;读李令伯<陈情表>而不堕泪者,其人必不孝;读韩退之<祭十二郎文>而不堕泪者,其人必不友.” -------宋代学者赵与时<宾退录 或为出师表,鬼神泣壮烈. (文天祥<正气歌>) 志见出师表,好为梁父吟. (郭沫若)六出祁山 七擒孟获禀赋八斗雄才 虽九死无悔 十里堂众生评说一代贤相 两袖清风打造三分基业 终四面楚歌 五丈原长星陨落智慧化身 忠臣楷模你能向同学介绍一下诸葛亮的事吗? 诸葛亮,字 ,是 著名的政治家,军事家。年轻时, 隆中,刻苦攻读史书。刘备三顾茅庐后,诸葛亮 辅助刘备。刘备死后,他受遗诏 后主刘禅。孔明三国隐居出山辅助 鞠躬尽瘁死而后已长使英雄泪满襟出师未捷身先死诸葛亮年谱 1岁:诸葛亮诞生于琅邪阳都(今山东沂南县)。15岁:诸葛亮和弟妹移居隆中。 27岁:刘备三顾茅庐,诸葛亮对刘备陈说三分 天下之计,即著名的“隆中对”。旋即出山辅助刘备。28岁:诸葛亮说服孙权与刘备结盟,参与赤壁之战获胜。 41岁:刘备登基,建立蜀国。诸葛亮任丞相。43岁:刘备白帝城托孤诸葛亮。刘禅封诸葛亮为武乡侯,领益州牧。45岁:诸葛亮率军南征,稳定南部四郡。 54岁:诸葛亮于再次北伐中病故于五丈原。 46岁:诸葛亮准备兴师讨魏。47岁:诸葛亮向后主刘禅呈交《出师表》

进行北伐。 48岁:北伐街亭失守,诸葛亮挥泪斩马谡, 自贬为右将军,行丞相事。 49岁:诸葛亮再次北伐夺取武都、阴平,

恢复丞相职位。蜀建兴8年。 50岁:诸葛亮再次北伐。51岁:诸葛亮北伐,破司马仲达,大败魏将张合。 诸葛亮故事汇萃三顾茅庐

舌战群儒

草船借箭

借东风

三气周瑜

七擒孟获

空城计

挥泪斩马谡

湖北襄阳古隆中诸葛草庐三顾茅庐隆中对策火烧赤壁成都武侯祠 诸葛亮像功盖三分国,

名成八阵图。

江流石不转,

遗恨失吞吴。

——杜甫岳飞书出师表学习目标1.理清作者的写作思路,把握文章结构特点。

2.领会文章融议论、记叙、抒情为一体的写法。3.重新认识诸葛亮,并了解其政治主张。文学常识部分:表:古代的一种文体。

“出师表”是出兵打仗前,主帅给君主上的奏章。这种表,或表明精忠报国之心,或献攻略之策。

历来以战名世者甚众,以表传后者颇少。唯独诸葛亮的《出师表》不仅存之典册,而且灿然于文苑。这是因为孔明之作,持论贤明通达,行文情浓义明,因而被奉为理政的规范,为人的圭臬,作文的楷模。 诸葛亮这篇表文写于蜀汉建兴(后主刘禅年号)五年(227年)第一次出师伐魏之前。当时蜀汉已从猇(xiāo)亭(现在湖北宜都)战役的惨败中恢复过来,既与吴国通好,又平定了南方的叛乱,所以诸葛亮决定北上伐魏,写这篇表文的目的是,希望刘禅任用贤臣,采纳忠言,赏罚分明,国内政治修明,有一个稳定的战略后方,以实现先帝的“北定中原”,“兴复汉室”的宏大理想。 武侯祠匾额对联选两表酬三顾,一对足千秋

——过厅对联

鞠躬尽瘁兮诸葛武侯诚哉武

公忠体国兮出师两表留楷模

——诸葛亮殿对联

亲贤臣国乃兴,当年三顾频繁,始延得汉家正统

济大事人为本,今日四方靡骋,愿佑兹蜀部遗黎

——过厅对联

勤王事大好儿孙,三世忠贞,史笔犹褒陈庶子

出师表惊人文字,千秋涕泪,墨痕同溅岳将军

——诸葛亮殿对联读准下列划线字的音。

崩殂( ) 疲弊( )

陛下( ) 恢弘( )

妄自菲( )薄( )

以塞( ) 驽钝( )

陟( )罚臧( )否( )

裨( )补阙( )漏cúbìbìhóngfěisènúzhìzāngbìquēpǐbó郭攸( )之 费祎( )

行( )阵和睦

长( )史 猥( )自

夙( )夜忧叹

以彰其咎( ) 咨诹( )

以遗陛下( )

斟( )酌( )损益yōuyīhángzhǎngwěisùjiùzōuwèizhēnzhuó攘( )除rǎng㈠给下列多音多义字注音。

⒈薄 妄自菲薄( )

薄纸( )

⒉塞 以塞忠谏之路( )

堵塞( )

⒊行 行阵( )

性行淑均( )

⒋否 陟罚臧否( )

是否( )

⒌遗 以遗陛下( )

遗失( )bósèhángxìngpǐfǒuwèiyíbáo 阅读预习提示,思考:

此表的目的是什么?全文表达的主旨是什么? 先帝创业未半而中道崩殂;今天下三分,益

州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠

志之士忘身于外者:盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气;不宜妄自

菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。 指刘备。因刘备此时

已死,故称先帝。 指没完成帝业。 指皇帝死亡. 殂,cú指蜀汉力量衰微,处境艰难。 的确。 时不顾自身安危连词,表推断原因 优异的待遇。殊,不一般,特异。 扩大圣明的听闻。开张,扩大,与下文“塞”相对。(广开言路)光大留下的美德。 发扬扩大 随意看轻自己 讲话不当。引喻,称引、比喻。失义,失当,违背大义。 先帝创立帝业还没有完成一半,

就中途去世了。现在,天下已分

成三个国家,益州人力疲惫,人心

凋敝,这确实是国家危急存亡的

关键时刻。然而,侍卫大臣们在

宫廷内毫不懈怠,忠诚有志的将

士在疆场上舍身作战的原因,

是因为追念先帝在世时对他们

的特殊待遇,想以此向陛下报答啊。 陛下实在应该扩大圣明的听闻,发扬光大先帝遗留的德行,发扬扩大志士的气概,不应该随便地看轻自己,说话不恰当,以致堵塞忠臣进谏道路。? 阅读第一段,思考:

作者指出当时的形势如何?值此“危急存亡之秋”,内外大臣表现如何?内外大臣如此,作者希望国君又当如何?由此得出作者提出的第一条建议是什么?第一段分析危急存亡先帝崩殂天下三分益州疲弊不利追殊遇

报陛下不懈于内忘身于外有利诚宜……

不宜……(正反)(广开言路)

开张圣听返回阅读第二段,思考:

作者提出的第二条建议是什么?为什么要提出这条建议? 宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,

不宜异同;若有作奸犯科及为忠善者,

宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之

理;不宜偏私,使内外异法也。

提拔惩罚表扬 批评pǐ偏义复合词,不同干坏事条令应交给主管官吏,判定他们受罚或受奖。论,判定。 显示 公平 严明治触犯 偏袒,有私心 刑赏之法不同 皇宫和朝廷是一个整体,奖惩功过、

好坏,不应该因在宫中或在府中而

有什么差别。如果有做奸邪事情,

犯科条法令和进中心做善事的人,

应该交给主管的官,判定他们受

罚或者受赏,用来表明陛下公正

严明的治理。不应偏袒徇私,使

得宫内和朝廷有刑赏之法不同。 第二段分析陟罚臧否,不宜异同不宜偏私,内外异法以昭陛下平明之理严明赏罚返回阅读第三、四、五段,思考:

作者提出的第三条建议是什么?这三段是怎样衔接起来的? 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,

此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗

陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以

咨之,然后施行,必能 裨补阙漏,有所广

益。 yīweì志向思想忠诚无二因此选拔给予挑选提升我全部Zī,咨询一定能bǐ,补同“缺”,缺点疏漏增益 侍中郭攸之、费祎、侍郎董允等人,

他们都是善良、诚实的人,他们的

志向和心思忠诚无二,因此先帝把

他们选拔出来留给陛下。我认为宫

中的事情,无论大小,都拿来问问

他们,然后再去实施,一定能够补

救缺点和疏漏之处,获得更好的效

果。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用

于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督:

愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和

睦,优劣得所。性格品德善良平正。淑,善良。均,公正。 明达,通晓。 建议,推举行,háng,军队能力好坏各得其所,即用人得当。 将军向宠,性情品德善良平正,精通军事,在往日任用他时,先帝称赞他有才能,因此大家商议推举他做中部督。我认为军营中的事务,都拿来询问他,一定能使军队团结一致,好的差的各得其所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;

亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝

在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、

灵也!侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良

死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,

可计日而待也。 亲近疏远西汉,东汉倾覆,灭亡,衰败。 兴盛没有不为国而死的气节 ,(以死报国)数着日子,(为时不远)忠贞优秀亲贤远佞 亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴隆的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。先帝在世时,每次与我谈论这些事,没有一次不对桓、灵二帝感到惋惜痛心遗憾的。侍中,尚书,长史,参军,这些都是坚贞可靠、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近、信任他们,那么汉室的兴隆就可以计日而待了。? 第三四五段关系宫中之事营中之事裨补阙漏

有所广益先帝简拔之臣先帝称能之臣行阵和睦

优劣得所荐贤臣亲贤臣,远小人先汉兴隆亲小人,远贤臣后汉倾颓正反历史教训引教训(亲贤远佞)

亲贤臣,远小人汉室之隆,可计日而待返回阅读第六、七段,思考:

在表达方式上,这两段与上文有何不同?主要内容应怎样概括?请逐句加以理解。 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达

于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,

咨臣以当世之事,由是 感激,遂许先帝以驱驰.后值倾覆,

受任于败军之际,,奉命于危难之间,尔来二十有一年

矣。 平民亲自耕种苟且保全名声远扬。 地位、身份卑下,见识鄙野。卑,身份低下。鄙,见识短浅。 Wěi,辱,这里有降低身份的意思。 枉驾屈就。诸葛亮认为刘备三顾茅庐去请他,对刘备来说是屈辱,自己不该受到刘备亲自登门拜请的待遇。这是一种客气的说法。“以当世之事咨臣”的倒装因此有所感而激动于是答应奔走效劳恰逢危难在军事上失败的时候接受重任,在危难紧迫的关头奉命出使, 从那时以来。 “有” 同“又” 我本来是平民,亲自在南阳耕种,在乱世中暂且保全性命,不奢求在诸侯面前文明显达。先帝不因我身份低微、出身鄙野,降低身份委屈自己,三次到草庐里来拜访我,拿当今天下大事来询问我,因此很感动激动,就许诺愿为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受了任命,在危机紧迫的时候接受了使命,那时以来已经有二十一年了。 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,

夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,

深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北

定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都:

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌 损益,

进尽忠言,则攸之、祎、允等之任也。死托付白帝城托孤早晚没有成效损伤明察泸水,即金沙江不长草木,此指不长草木的荒凉地区。毛,草 。激励率领 全军希望竭尽比喻自己的低劣的才能。驽,劣马,指才能低劣。钝,刀刃不锋利,指头脑不灵活,做事迟钝。攘(ràng),排除,铲除。奸凶:此指曹魏政权。 职责权衡好坏毫无保留地向陛下提出忠诚的劝谏 先帝知道我严谨慎重,因此在临终前把国家大事托付给我。自从接受任命以来,早晚忧虑叹息,唯恐将先帝的托付不能实现,以致损伤先帝的圣明。所以我在五月渡过泸水,深入到荒凉的地方。现在南方已经平定,兵器已经准备充足,应当机立率领三军,从北方平定中原。希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,振兴恢复汉朝,把京城迁回到原来的都城。这是我用来报答先帝并忠于陛下的职责本分。至于处理事务斟情酌理,掌握分寸,毫无保留的向陛下提出忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。? 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以

告先帝之灵;若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之 慢,

以彰其咎。陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追

先帝遗诏。臣不胜受恩感激!

今当远离,临表涕零,不知所言。 把讨伐曹魏复兴汉室的任务交给我。托,委托,交给。效,的任务。 功效发扬圣德的忠言 怠慢彰:揭示。咎:罪过。 征求好的建议。诹(zōu),征询。 考察采纳正确建议深切地追念 皇帝在临终时所发的诏令。刘备临死时曾对刘禅说:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。”。 面对着《表》落泪。涕零,落泪。 自行谋划不知该说什么。

希望陛下把讨伐奸贼、兴复汉室的任务交托给我,如果没有成效,就治我的罪,来告慰先帝在天之灵。如果没有发扬圣德的建议,就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来揭露他们的过失。陛下自己也应该认真考虑国家大事,来询问(治国的)好办法,名茶并采纳正确的意见,深切追念刘备给后主的遗诏。如果能够这样,我就承受恩德,感慨激动不已了。

现在我就要辞别陛下远行了,面对奏表热泪纵横,不知道说些什么. 第六七段逐句分析第六段1.叙己志向:身份,生活,追求——品格高远2.叙“三顾草庐:宽宏大度,不耻下问——由是感激3.叙共患难经历:创业艰难——效忠心愿第七段1.叙托孤之事,提挈全段2.受命以来的心情、行动3.北定中原,兴复汉室——出师目标4.补笔返回第八段分析首先,严于律己其次,严格要求朝廷诸臣最后,向后主提出希望1、不能分清内外责任;

2、不能突出作者请命出师的决心;

3、由内大臣“兴德之言”顺势提出希望,不致让刘禅反感。返回请结合“预习提示” 综合思考:

作者写作思路是怎样的? 全文可分为几个部分?

此表言辞恳切,感情真挚,是如何体现的?

此表在表达方式运用上有何特点?请具体阐述。理清思路,把握结构部分 段落 要点 表达方式1广开言路2赏罚分明3--5亲贤远佞一6叙述经历:三顾草庐7效忠心愿:托孤之事二8、9归结责任,结束全篇三寓情于议寓情于叙抒发感情思路:以“出师” 为中心

首先,危急形势下出师, 提出治国建议;

然后,陈述出师理由,表达感激之情效忠心愿;

最后,要求批准出师,表达出师决心。理解练习:1。诸葛亮对当前形势的分析是什么?客观条件:今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。主观条件:侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外。2。诸葛亮向后主提出的三条建议是什么?开张圣听

陟罚臧否,不宜异同

亲贤臣,远小人广开言路

严明赏罚

亲贤远佞3.作者自叙志趣过人,不求功名的话:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。4.文中两句千古名言,说尽诸葛亮一生的话是:受任于败军之际,奉命于危难之间。5.文中列举的使诸葛亮报先帝忠陛 下的两 件事:三顾茅庐白帝城托孤诸葛亮此次出师的目的是什么?今南方已定,兵甲已足。当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。文中隐藏了许多成语,能找出来吗?妄自菲薄 三顾茅庐 不知所云还有吗?请你找找看:引喻失义 作奸犯科 苟全性命

裨补阙漏 指日可待 察纳雅言 聪明课外拓展:下边一副对联概括了诸葛亮一生的功绩,你能说出描写了他的哪些具体的事件吗?收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。你知道吗?三顾:三顾茅庐六出:六出祁山东和:东和东吴收二川:收东川西川北拒:北拒曹魏七擒:七擒孟获排八阵:摆设八阵图虚词

以

故临崩寄臣以大事也。

先帝不以臣卑鄙。

以光先帝遗德。

以塞忠谏之路也。

受命以来。 介词,把。介词,因。连词,表目的,来,用来。连词,表结果,以致。连词,表时间,以。文章学习拓展一、中国历史上曾出现过许许多多著名的政治家,如何衡量他们?你认为一个比较完全的政治家,应该具备那些条件?1.应该有远大的抱负,坚强的责任感,以天下为己任;

2.要有敏锐的洞察力,能洞悉当时国家之形势,针对国计民生症结所在,提出兴利除弊的方案;

3.能知人善任,选拔贤才;

4.能集思广益,善于采纳群言,改进工作。请结合本文所学和《三国演义》对诸葛亮进行评价。二、文章提出的三个建议,在现实生活中,有什么借鉴意义?

汉末,黄巾事起,天下大乱,曹操坐据朝廷,孙权拥兵东吴,刘备听徐庶

和司马徽说诸葛亮很有学识,又有才能,就和关羽、张飞带着礼物到隆中

卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。恰巧诸葛亮这天出去了,刘备只得失望地

转回去。不久,刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料诸葛亮

又出外闲游去了。张飞本不愿意再来,见诸葛亮不在家,就催着要回去。

刘备只得留下一封信,表达自己对诸葛亮的敬佩和请他出来帮助自己挽救

国家危险局面的意思。 过了一些时候,刘备吃了三天素,准备再去请诸葛

亮。关羽说诸葛亮也许是徒有一个虚名,未必有真才实学,不用去了。张

飞却主张由他一个人去叫,如他不来,就用绳子把他捆来。刘备把张飞责

备了一顿,又和他俩第三次访诸葛亮。到时,诸葛亮正在睡觉。刘备不敢

惊动他,一直站到诸葛亮自己醒来,才彼此坐下谈话。 诸葛亮见到刘备有志替国家做事,而且诚恳地请他帮助,就出来全力

帮助刘备建立蜀汉皇朝。 《三国演义》把刘备三次亲自请诸葛亮的这件事情,叫做“三顾茅庐”。

于是后世见有人为请他所敬仰的人出来帮助自己做事,而一连几次亲自到

那人的家里去的时候,就引用这句话来形容请人的渴望和诚恳的心情。也

就是不耻下问,虚心求才的意思。刘备“三顾茅庐”于南阳隆中,会见诸葛

亮,问以统一天下大计,诸葛亮精辟地分析了当时的形势,提出了首先夺

取荆、益作为根据地,对内改革政治,对外联合孙权,南抚夷越,西和诸

戎,等待时机,两路出兵北伐,从而统一全国的战略思想,这次谈话即是

著名的《隆中对》。三 顾 茅 庐 东汉末期,曹操挟天子以令诸侯,较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独

刘备和孙权还有发展壮大的可能,曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。

于是,曹操就派人拿着他的书信去东吴,想和孙权联手消灭刘备。 孙权手下的谋士大都主张降曹自保,只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知

难以说服孙权和东吴的文臣,特意请诸葛亮来当说客。 鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士,这些人并非泛泛之辈,个个都是有学

问的人。东吴第一大谋士张昭首先发难,说:听说刘备到你家里三趟,才把你

请出山,以为有了你就如同鱼得了水,想夺取荆襄九郡做根据地。但荆襄已被

曹操得到,你还有什么主意呢? 诸葛亮心里想,如果不先难倒张昭,就没办法说服孙权联刘抗曹了。诸葛

亮说:刘备取荆襄这块地盘,易如反掌,只是不忍心夺取同宗的基业,才被曹

操捡了便宜。现在屯兵江夏,另有宏图大计,等闲之辈哪懂得这个。国家大事,

社稷安危,都要有真才实学的人拿出好主意。而口舌之徒,坐而论道,碰上事

儿,却拿不出一个办法来,只能为天下人耻笑。一番话,说得张昭哑口无言。 之后,一个谋士问:曹操屯兵百万,将列千员,你说不怕,吹牛吧你。诸葛亮

答:刘备退守夏口,是等待时机,而东吴兵精粮足,还有长江天险可守,却都

劝孙权降曹,丢人吧你。 东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难,先后有七人之多,都被诸葛亮反

驳得有口难辩。舌 战 群 儒周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。一天周瑜在商议军事时提出

让诸葛亮赶制10万枝箭,并说不要推却。诸葛亮说,都督

委托,理应照办,并答应三天造好,立下了军令状。诸葛

亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子。第三天,诸葛亮

请鲁肃一起去取箭。这天,大雾漫天,对面看不清人。天

还不亮,诸葛亮下令开船,并让士兵擂鼓呐喊。曹操下令

说,雾大,看不清虚实,不要轻易出动,只叫弓弩手朝来

船射箭。太阳出来了,雾还没散。船两边都插满了箭。诸

葛亮下令回师,这时曹操想追也来不及了。10万支箭“借”

到了手。周瑜得知借箭的经过后长叹一声:我真不如他! 草 船 借 箭

“群英会”蒋干盗书,中了周瑜借刀之计,曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余,派蔡

瑁之弟蔡中、蔡和来诈降,周瑜已发现其诈,遂将计就计,把二人留下。瑜并与东吴老

将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营,周瑜设宴庆贺。席间谈论军事,黄盖故意

坚主降曹;周瑜佯装大怒,责打黄盖。黄盖被打后,请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操

发觉信中有诈,欲杀阚泽。但阚泽机智镇定,从容对答。这时,蔡中、蔡和将周瑜打黄

盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降,但仍不放心,故命蒋干再次过江,打听实信。

周瑜与孔明早已决定用火攻曹营,现闻蒋干又来,急召庞统定下连环计。蒋干一到周营,

便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游,遇见庞统。统故意说周瑜不能容人,蒋干劝

说庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船,一列列地连锁起来,以便不

惯乘船的北军也能水战,操大喜。战船钉锁已毕,曹操以为此番顺流而下,必灭东吴。

在江中大宴诸将。时月上东山,将士云集,曹操顾盼自雄,横槊赋诗。周瑜见曹操中连

环计,江台观望,十分得意,也以为此番必可破曹了。不料一阵西北风将他惊醒,吴军

位于东南,曹军位于西北,这时候若用火攻,必烧自己而不能破敌,遂忧虑成疾。鲁肃

见主帅卧病,求计于孔明。孔明伪言自己会医病,写了一张“病源”给周瑜,“欲破曹兵,

须用火攻;万事俱备,只欠东风。”周瑜一看,病体豁然而愈。孔明自言能把东风借来。

请周瑜为他在南屏山筑台祭风。至甲子日,东风果然大作。周瑜原已派将士埋伏山后,

单等东风一起,就将孔明杀死。可是孔明见东风一起,却悄悄地逃到江边,那里早有大

将赵子龙奉命备好船只,迎候孔明回转夏口。 借 东 风三气周瑜 这时曹操正在邺郡庆贺铜雀台落成。在铜雀台上大宴文武百官,

并将一件西川锦袍挂在树上,下设箭靶,射中箭靶者便可得到战袍,

武将们个个争先,想展现自己的武艺。 武将射毕,曹操又让文官吟诗作赋,记录铜雀台落成之事。曹操

正在兴头上,也赋诗吟唱。 忽报东吴使节华歆前来。曹操看罢表章,与谋士定计使孙、刘相

吞并。便上表奏周瑜为南郡太守,程普为江夏太守,华歆为大理寺少

卿。 周瑜就职南郡太守后,便想报仇,遂上书孙权。要鲁肃讨还荆州 ,

鲁肃无奈,只好前往荆州。 鲁肃来到荆州,刘备依孔明之计放声大哭,孔明从旁说还了荆州 ,

便无处安身。触动刘备心中伤处,而大哭不止,孔明于是要鲁肃转 告

孙权,暂缓讨回荆州。 鲁肃将实情告诉了周瑜,周瑜说∶“你又中了诸葛亮的计了。” 便

要鲁肃再去见刘备,说东吴将取西川给刘备,但刘备要把荆州交还 东

吴。并解释说∶“我不过以此为名,要刘备无所防备罢了。我军以 攻

取西川为名借道荆州,便可乘势杀了刘备,夺取荆州。” 鲁肃再到荆州,说周瑜将率兵攻取西川以换荆州。刘备忙谢说∶

“我很感激,雄师到时,一定远迎犒劳。”鲁肃暗喜,辞别而去。 三气周瑜 周瑜引水陆大军五万,往荆州出发,快到荆州时,见城上插两面 白

旗,并无一人。周瑜将船靠岸,领二十名骑兵到城下察看。 忽听到一声梆子响,城上一齐竖起刀枪。赵云站在城楼上喊叫∶ “孔

明军师已知都督的计策,所以留我在此守候。”探马又来报,关 羽、张飞、

黄忠、魏延四路兵马,从四面杀来。周瑜大叫一声,旧疮 复裂,从马上坠

了下来,众将急忙将他救回。 周瑜被救回船,军士报告说刘备、孔明在前面山顶上饮酒取乐, 周瑜

更加愤怒,咬牙切齿说∶“你道我取不得西川,我偏要去取。” 便令船队上

行,到巴丘时,探子报说∶“上流有刘封、关平两人领军 截住水路。” 周瑜正要出战,孔明忽然差人送信来。劝他不要去取西川,如曹 军乘

虚而攻江南,江南就不保了。周瑜读完信,口吐鲜血,他知道自 已活不长

了,便上书孙权,推荐鲁肃代替他的职位。死前叹了口气说 ∶“既生瑜,

何生亮!”连叫数声而亡,死时才三十六岁。 孙权得知周瑜病故,放声大哭。按周瑜遗嘱,命鲁肃为都督。 空 城 计 三国时期,谙葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿

乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。当时,诸葛亮身边没有

大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩二

千五百名士兵在城里。众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。诸葛

亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可教司马

懿退兵。” 于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有

私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。又叫士兵把四个城门打开,每个城

门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。诸葛亮自己披上鹤氅,戴上

高高的纶巾,领着两个小书童,带上一张琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,

燃起香,然后慢慢弹起琴来。 司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急

忙返回报告司马懿。司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三

军停下,自己飞马前去观看。离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,

笑容可掬,正在焚香弹琴。左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,

手里拿着拂尘。城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,今后军充作前军,前军作后军撤退。

他的二子司马昭说:“莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父

亲您为什么要退兵呢?”司马懿说:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。现在城门

大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。还是快快撤退吧!”

于是各路兵马都退了回去。七 擒 孟 获 东汉末年,魏、蜀、吴三分天下。蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托

孤遗诏,立志北伐,以重兴汉室。就在这时,蜀南方之南蛮又来犯蜀,

诸葛亮当即点兵南征。到了南蛮之地,双方首战诸葛亮就大获全胜,

擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气,说什么胜败及兵家常事。

孔明得知一笑下令放了孟获。放走孟获后,孔明找来他的副将,故意

说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上。副将听了十分生气,大

声喊冤,于是孔明将他也放了回去。副将回营后,心里一直愤愤不平。

一天,他将孟获请入自己帐内,将孟获捆绑后送至了汉营。孔明用计

二次擒获了孟获,孟获却还是不服,诸葛亮便又放了他。这次,汉营

大将们都有些想不通。他们认为大家远涉而来,这么轻易地放走敌

人简直是像开玩笑一样。回营后,孔明造了大于真兽几倍的假兽。七 擒 孟 获 孔明却自有道理:只有以德服人才能真的让人心服;以力服人将必有后患。孟获再次回到洞中,他的弟弟孟优给他献了个计谋。半夜时分,孟优带人来到汉营诈降,孔明一眼就识破了他,于是下令赏了大量的美酒给南蛮之兵,使孟优带来的人喝得酩酊大醉。这时孟获按计划前来劫营,却不料自投罗网,被再次擒获。这回孟获却仍是不甘心,孔明便第三次放虎归山。孟获回到大营,立即着手整顿军队,待机而发。一天,忽有探子来报:孔明正独自在阵前察看地形。孟获听后大喜,立即带了人赶去捉拿诸葛亮。不料这次他又中了诸葛亮的圈套,第四次成了瓮中之鳖。孔明知他这次肯定还是不会服气,再次放了他。七 擒 孟 获当他们再次与木鹿大王交战时,木鹿的人马见了假兽十分

害怕不战自退了。这次孟获心里虽仍有不服,但再没理由

开口了,孔明看出他的心思,仍旧放了他。孟获被释后又

去投奔了乌戈国,这乌戈国国王兀突骨拥有一支英勇善战

的藤甲兵,所装备的藤甲刀枪不入。孔明对此却早有所备,

他用火攻将乌戈国兵士皆烧死于一山谷中。孟获第七次被

擒,孔明故意要再放了他。孟获忙跪下起誓:以后将决不

再谋反。孔明见他已心悦诚服,觉得可以利用,于是便委

派他掌管南蛮之地,孟获等听后不禁深受感动。从此孔明

便不再为南蛮担心而专心对付魏国去了。

七 擒 孟 获 孟获带兵回到营中。他营中一员大将带来洞主杨峰,因跟随孟获亦数次被擒数次被放,心里十分感激诸葛亮。为了报恩,他与夫人一起将孟获灌醉后押到汉营。孟获五次被擒仍是不服,大呼是内贼陷害。孔明便第五次放了他,命他再来战。这次,孟获回去后不敢大意,他去投奔了木鹿大王。这木鹿大王之营极为偏僻,孔明带兵前往,一路历尽艰险,加上蛮兵使用了野兽入战,使汉兵败下阵来。这之后汉兵又碰上了几处毒泉,使情况变得更为不妙。幸亏不久孔明得到伏波将军及孟获兄长孟节指点,他们才安全回到大营。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》