八下10《小石潭记》 教学设计

图片预览

文档简介

八下10《小石潭记》 教学设计

教学目标

1.为《小石潭记》撰写微电影分镜头设计表,以理清文章层次,分析写作手法,体会情感变化。

2.了解柳宗元生平经历,以理解文中情感变化的根本原因,体会其品质精神。

3.为《小石潭记》微电影选择合适的名字,在思辨中深度体悟小石潭与柳宗元之间的深层关系。

教学重难点

1.为《小石潭记》撰写微电影分镜头设计表,以理清文章层次,分析写作手法,体会情感变化。

2.为《小石潭记》微电影选择合适的名字,在思辨中深度体悟小石潭与柳宗元之间的深层关系。

教学过程

任务发布:

山东电视台欲将语文课本中的部分经典作品拍摄成微电影。本节课,同学们将化身小导演,为柳宗元经典之作《小石潭记》撰写微电影拍摄前的分镜头。本课中,需要同学们设计和撰写的分镜头包括镜头名称、内容、景别、对话(旁白)、画面,共五个方面的内容。并尝试在分镜头设计、撰写的过程中洞见“潭中人心”。

一、镜头解文意

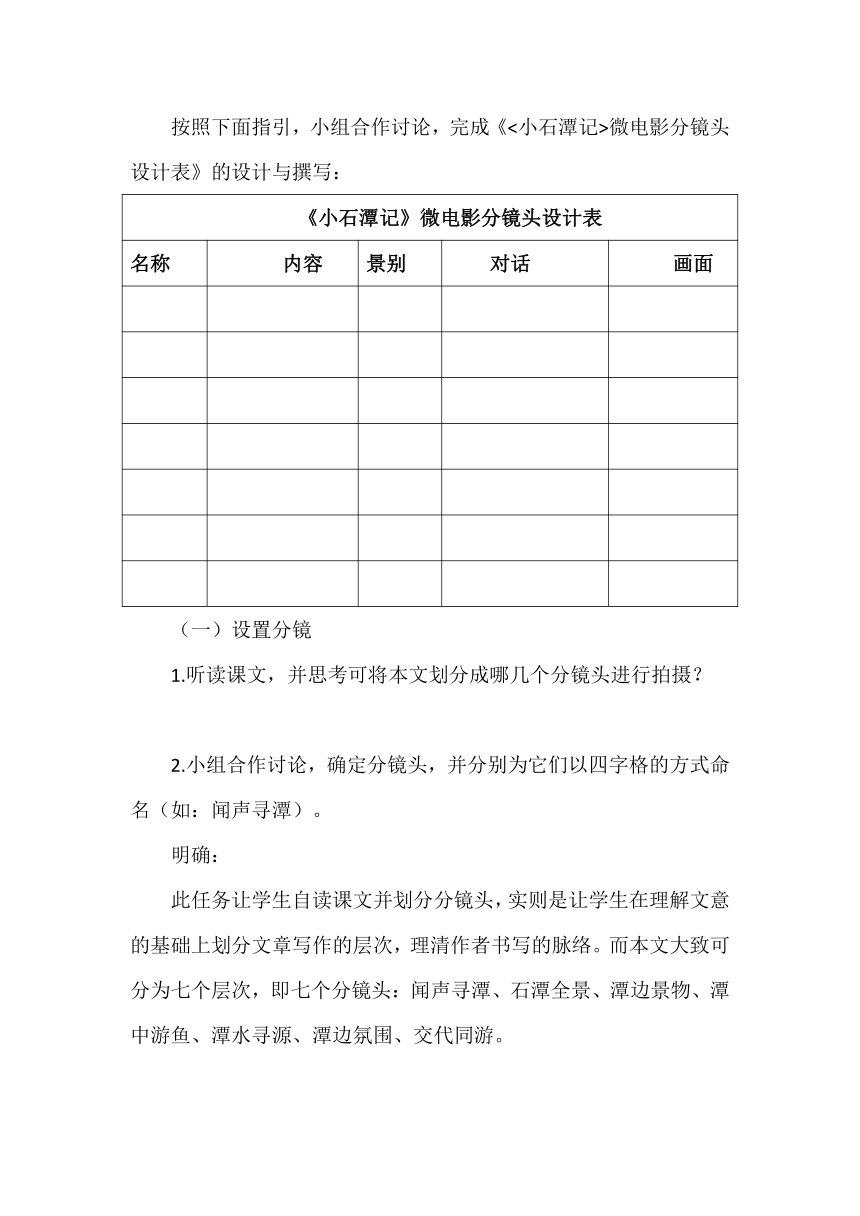

按照下面指引,小组合作讨论,完成《<小石潭记>微电影分镜头设计表》的设计与撰写:

《小石潭记》微电影分镜头设计表

名称 内容 景别 对话 画面

(一)设置分镜

1.听读课文,并思考可将本文划分成哪几个分镜头进行拍摄?

2.小组合作讨论,确定分镜头,并分别为它们以四字格的方式命名(如:闻声寻潭)。

明确:

此任务让学生自读课文并划分分镜头,实则是让学生在理解文意的基础上划分文章写作的层次,理清作者书写的脉络。而本文大致可分为七个层次,即七个分镜头:闻声寻潭、石潭全景、潭边景物、潭中游鱼、潭水寻源、潭边氛围、交代同游。

3.小结:柳宗元写游记“层次分明”“移步换景”。

(二)明确景别

1.小组合作,讨论每个分镜应选取怎样的景别进行拍摄,并结合原文说说理由。

知识链接:一般分为全景、中景、近景、特写和显微等。

明确:

学生需根据原文,分析景别类型,合理即可。

2.小结:柳宗元写游记“视角多变”“特写出彩”。

(三)概括内容

1.组内同桌间合作,每组同桌根据文意为1-2个分镜头撰写镜头内容。(参考下面示例,概括分镜内容;亦可自行加入修辞使能容更具体、生动。)

格式1:什么人——做什么——所见美景及其特点——众人的神态或动作。

示例:柳宗元与同游人穿过竹林听见远处清脆的水声,于是“伐竹取道”,看见下方有一个小潭,潭水格外清澈。众人喜出望外。

格式2:什么景——具有什么特点——众人的神态或动作。

示例:青葱的树木,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。众人凝神观赏、感叹、称赞。

2.小组合作讨论,确定每个分镜头的拍摄内容,选组展示。

明确:

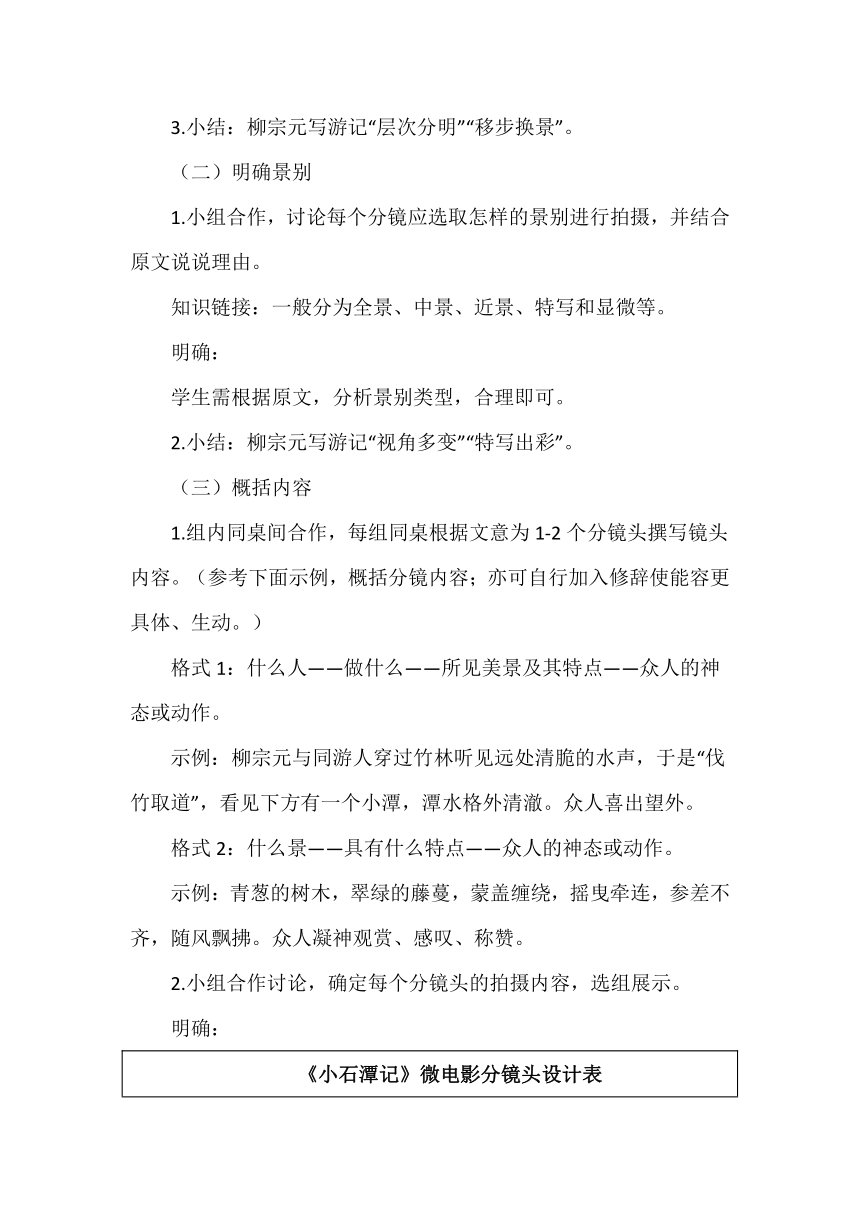

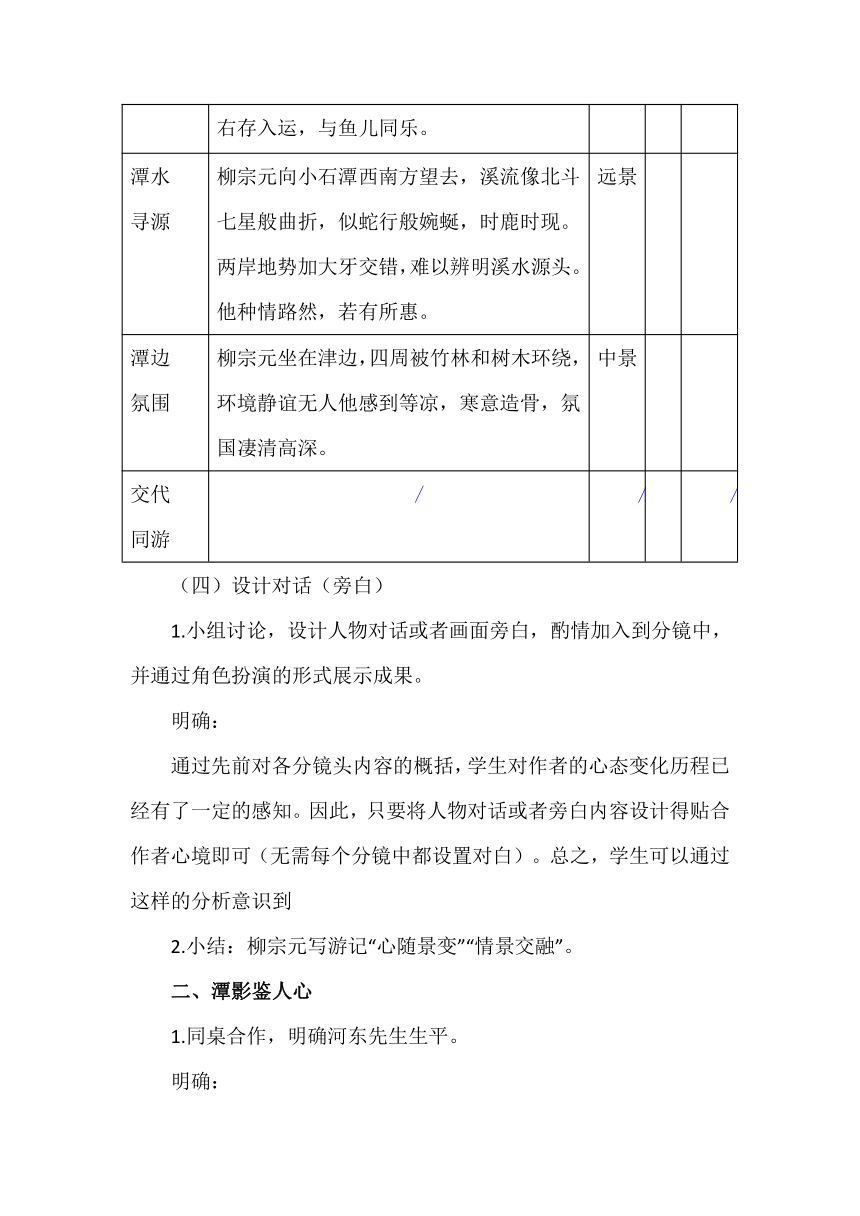

《小石潭记》微电影分镜头设计表

名称 内容 景别 对话 画面

闻声 寻潭 示例:柳宗元与同游人芽过竹林听见远处清脆的水声,于是“伐竹取道” .众人手出望外。 全景

石漳 全景 示例:下方有一个小源,津水格外清放。 众人向下空去,喜笑颜开。 中景

潭边 景物 ①小潭坐落在一块完整的巨石之上,仿佛是大自然精心雕琢的一件艺术品: ②意近水边的地方,可以看到一些石头从底部翻卷而出,年出水面。这些石头形态各异,有的依小岛(坻),有的像独立的岩柱(屿).工有的至现出啊生(楼)和任石(岩)的模碎,构成了一个迷人的白然画卷; ③示例:在这片水城周国,茂若的树木与感变相互交钢较统,形成了一片绿色的天是。罩学的底变在撇风中轻轻接支,树叶随风舞动,参系不齐地质兰着这片二地。 众人茶种现剪、愿叹、称赞。 特写

潭中 游鱼 罩水清澈,游动着上百条鱼儿,它们仿佛在空中悬浮,毫无依附。阳光直射潭底,立影清晰地映在石头上,动静结合。 右存入运,与鱼儿同乐。 特写

潭水 寻源 柳宗元向小石潭西南方望去,溪流像北斗七星般曲折,似蛇行般婉蜒,时鹿时现。两岸地势加大牙交错,难以辨明溪水源头。 他种情路然,若有所惠。 远景

潭边 氛围 柳宗元坐在津边,四周被竹林和树木环绕,环境静谊无人他感到等凉,寒意造骨,氛国凄清高深。 中景

交代 同游 / / /

(四)设计对话(旁白)

1.小组讨论,设计人物对话或者画面旁白,酌情加入到分镜中,并通过角色扮演的形式展示成果。

明确:

通过先前对各分镜头内容的概括,学生对作者的心态变化历程已经有了一定的感知。因此,只要将人物对话或者旁白内容设计得贴合作者心境即可(无需每个分镜中都设置对白)。总之,学生可以通过这样的分析意识到

2.小结:柳宗元写游记“心随景变”“情景交融”。

二、潭影鉴人心

1.同桌合作,明确河东先生生平。

明确:

1.永州时期:

(1)遭遇

初到永州:柳宗元被贬为永州司马,职位虽高但无实权。他与母亲卢氏及几位亲属一同前往,但由于当地条件艰苦,他的母亲不久便去世。

生活环境:在永州的生活条件非常恶劣,柳宗元和家人起初只能借住在龙兴寺,后来才搬到愚溪附近居住。

政治迫害:尽管远离朝廷,柳宗元仍然遭受政敌的诽谤和攻击,生活十分困苦。

(2)心境变化及代表作:

初期(孤独迷茫):刚被贬谪时,柳宗元的心情低落,对未来感到迷茫。此阶段的作品如《江雪》表达了深深的孤独感。

中期(自我调整与心灵寄托):随着时间推移,柳宗元开始通过自然山水寻求心灵的慰藉,并逐渐适应了新的生活环境。这一时期创作了许多著名的山水游记,如《小石潭记》。

后期(心境转变与哲学思考):到了后期,柳宗元的心态变得更加豁达和平静,他在作品中更多地探讨人生哲理,表现出一种淡泊名利的态度。例如,《愚溪诗序》展现了他对生活的超脱态度。

2.主要功绩:

(1)文学成就:

古文运动倡导者:与韩愈共同发起并推动了唐代的古文运动,反对当时盛行的骈文,提倡复古、朴实的散文风格。柳宗元的文章以结构严谨、语言简练、情感真挚见长。

游记文学的发展:他的山水游记,如《小石潭记》、《钴鉧潭西小丘记》等,描绘细致入微,情景交融,对后世的游记文学产生了深远的影响。

寓言故事创作:通过寓言故事如《黔之驴》,以动物形象讽喻现实,寓意深刻,具有很强的思想性和艺术性。

(2)社会改革理念:

他积极参与王叔文集团的政治改革,试图解决唐朝中期以来的社会危机,尽管最终失败,但其关注民生疾苦和社会公正的精神值得肯定。

(3)地方治理与教育推广:

在被贬至永州和柳州期间,柳宗元不仅致力于文学创作,还积极关心当地百姓的生活状况,实施了一些改善民生的措施,比如开凿水井、修筑堤坝等。他在柳州任刺史时,重视教育事业的发展,兴办学校,传授文化知识,促进了当地的文化繁荣和社会进步。

(4)小结:

柳宗元的一生虽然充满了坎坷,但他留下的文化遗产至今仍对中国乃至世界的文化产生着重要影响。他的作品和思想体现了中国古代知识分子的责任感和使命感,以及对于理想社会不懈追求的精神风貌。他真正践行了孟子所提出的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

2.为何本游记中柳宗元的心境会由“乐”转“悲”?结合文意和作者生平背景说说直接原因和根本原因。

明确:

直接原因:小石潭及其周围环境的变化——从最初看到的美丽景致到后来感受到的寂静和凄凉,触发了柳宗元心境的变化。

根本原因:柳宗元自身的政治遭遇和生活困境。他因政治失意而被贬谪,长期处于精神上的压抑状态,内心的孤独和对未来的迷茫使得他在短暂的快乐之后,很快又被悲凉的情绪所笼罩。

小石潭是柳宗元情感的触发点,也是柳宗元情感的寄托——柳宗元借小石潭抒情。

3.以下是3个山谷电视台对《小石潭记》微电影的命名方案,请你说说你认为哪个名字最能体现柳宗元和小石潭间之间的深层关系?为什么?

《石潭静照孤寂魂》

《潭韵悠悠含悲喜》

《石潭是我心》

4.小结:

小石潭是柳宗元心中喜悲的所托之物,是柳宗元内心世界的外现,也是柳宗元自身的象征。正如我们所熟知的古代文人都有其特定“标签”一样,如:菊花成了陶渊明归隐的象征,莲花成了周敦颐高洁的象征,陋室成了刘禹锡德馨的象征,明月成了苏东坡思亲的象征……而小石潭于柳宗元亦是如此。

三、写话明柳魂

1.根据本课所学,为微电影写一句宣传语,能够概括柳宗元的生平境遇或精神。

石潭如柳心,有 ,也有 ,但仍 。

明确:

1.生平境遇角度:

天资、才情,怀才不遇;

天赋、才华,遭受冷遇……

2.精神品质角度:

乐、悲,独善其身;

豁达、凄凉,宁静自守;

郁、开朗,守望初心……

2.总结:

他用诗文记录孤独,用行动守护百姓。尽管他一生中充满孤寂,但他的精神却在历史的长河中闪耀,虽在天地之中独钓寒江,但从不屈服于命运的安排。无论是在永州的幽潭深处,还是在柳州的山水之间,他始终以豁达的心态面对人生的冷遇与挫折,用才华和智慧照亮了后人前行的道路,成为千古传颂的典范。

四、作业布置

1.补充表格内容:《<小石潭记>微电影分镜头设计表》填写完整;其中“画面”一列,可以根据文意手工绘制。

2.熟背全文:看着自己所绘的分镜头画面,声情并茂地熟背《小石潭记》全文。

3.写一篇游记:运用今日所学创作技法,写一篇题为《小 记》的游记,400字以上。

教学目标

1.为《小石潭记》撰写微电影分镜头设计表,以理清文章层次,分析写作手法,体会情感变化。

2.了解柳宗元生平经历,以理解文中情感变化的根本原因,体会其品质精神。

3.为《小石潭记》微电影选择合适的名字,在思辨中深度体悟小石潭与柳宗元之间的深层关系。

教学重难点

1.为《小石潭记》撰写微电影分镜头设计表,以理清文章层次,分析写作手法,体会情感变化。

2.为《小石潭记》微电影选择合适的名字,在思辨中深度体悟小石潭与柳宗元之间的深层关系。

教学过程

任务发布:

山东电视台欲将语文课本中的部分经典作品拍摄成微电影。本节课,同学们将化身小导演,为柳宗元经典之作《小石潭记》撰写微电影拍摄前的分镜头。本课中,需要同学们设计和撰写的分镜头包括镜头名称、内容、景别、对话(旁白)、画面,共五个方面的内容。并尝试在分镜头设计、撰写的过程中洞见“潭中人心”。

一、镜头解文意

按照下面指引,小组合作讨论,完成《<小石潭记>微电影分镜头设计表》的设计与撰写:

《小石潭记》微电影分镜头设计表

名称 内容 景别 对话 画面

(一)设置分镜

1.听读课文,并思考可将本文划分成哪几个分镜头进行拍摄?

2.小组合作讨论,确定分镜头,并分别为它们以四字格的方式命名(如:闻声寻潭)。

明确:

此任务让学生自读课文并划分分镜头,实则是让学生在理解文意的基础上划分文章写作的层次,理清作者书写的脉络。而本文大致可分为七个层次,即七个分镜头:闻声寻潭、石潭全景、潭边景物、潭中游鱼、潭水寻源、潭边氛围、交代同游。

3.小结:柳宗元写游记“层次分明”“移步换景”。

(二)明确景别

1.小组合作,讨论每个分镜应选取怎样的景别进行拍摄,并结合原文说说理由。

知识链接:一般分为全景、中景、近景、特写和显微等。

明确:

学生需根据原文,分析景别类型,合理即可。

2.小结:柳宗元写游记“视角多变”“特写出彩”。

(三)概括内容

1.组内同桌间合作,每组同桌根据文意为1-2个分镜头撰写镜头内容。(参考下面示例,概括分镜内容;亦可自行加入修辞使能容更具体、生动。)

格式1:什么人——做什么——所见美景及其特点——众人的神态或动作。

示例:柳宗元与同游人穿过竹林听见远处清脆的水声,于是“伐竹取道”,看见下方有一个小潭,潭水格外清澈。众人喜出望外。

格式2:什么景——具有什么特点——众人的神态或动作。

示例:青葱的树木,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。众人凝神观赏、感叹、称赞。

2.小组合作讨论,确定每个分镜头的拍摄内容,选组展示。

明确:

《小石潭记》微电影分镜头设计表

名称 内容 景别 对话 画面

闻声 寻潭 示例:柳宗元与同游人芽过竹林听见远处清脆的水声,于是“伐竹取道” .众人手出望外。 全景

石漳 全景 示例:下方有一个小源,津水格外清放。 众人向下空去,喜笑颜开。 中景

潭边 景物 ①小潭坐落在一块完整的巨石之上,仿佛是大自然精心雕琢的一件艺术品: ②意近水边的地方,可以看到一些石头从底部翻卷而出,年出水面。这些石头形态各异,有的依小岛(坻),有的像独立的岩柱(屿).工有的至现出啊生(楼)和任石(岩)的模碎,构成了一个迷人的白然画卷; ③示例:在这片水城周国,茂若的树木与感变相互交钢较统,形成了一片绿色的天是。罩学的底变在撇风中轻轻接支,树叶随风舞动,参系不齐地质兰着这片二地。 众人茶种现剪、愿叹、称赞。 特写

潭中 游鱼 罩水清澈,游动着上百条鱼儿,它们仿佛在空中悬浮,毫无依附。阳光直射潭底,立影清晰地映在石头上,动静结合。 右存入运,与鱼儿同乐。 特写

潭水 寻源 柳宗元向小石潭西南方望去,溪流像北斗七星般曲折,似蛇行般婉蜒,时鹿时现。两岸地势加大牙交错,难以辨明溪水源头。 他种情路然,若有所惠。 远景

潭边 氛围 柳宗元坐在津边,四周被竹林和树木环绕,环境静谊无人他感到等凉,寒意造骨,氛国凄清高深。 中景

交代 同游 / / /

(四)设计对话(旁白)

1.小组讨论,设计人物对话或者画面旁白,酌情加入到分镜中,并通过角色扮演的形式展示成果。

明确:

通过先前对各分镜头内容的概括,学生对作者的心态变化历程已经有了一定的感知。因此,只要将人物对话或者旁白内容设计得贴合作者心境即可(无需每个分镜中都设置对白)。总之,学生可以通过这样的分析意识到

2.小结:柳宗元写游记“心随景变”“情景交融”。

二、潭影鉴人心

1.同桌合作,明确河东先生生平。

明确:

1.永州时期:

(1)遭遇

初到永州:柳宗元被贬为永州司马,职位虽高但无实权。他与母亲卢氏及几位亲属一同前往,但由于当地条件艰苦,他的母亲不久便去世。

生活环境:在永州的生活条件非常恶劣,柳宗元和家人起初只能借住在龙兴寺,后来才搬到愚溪附近居住。

政治迫害:尽管远离朝廷,柳宗元仍然遭受政敌的诽谤和攻击,生活十分困苦。

(2)心境变化及代表作:

初期(孤独迷茫):刚被贬谪时,柳宗元的心情低落,对未来感到迷茫。此阶段的作品如《江雪》表达了深深的孤独感。

中期(自我调整与心灵寄托):随着时间推移,柳宗元开始通过自然山水寻求心灵的慰藉,并逐渐适应了新的生活环境。这一时期创作了许多著名的山水游记,如《小石潭记》。

后期(心境转变与哲学思考):到了后期,柳宗元的心态变得更加豁达和平静,他在作品中更多地探讨人生哲理,表现出一种淡泊名利的态度。例如,《愚溪诗序》展现了他对生活的超脱态度。

2.主要功绩:

(1)文学成就:

古文运动倡导者:与韩愈共同发起并推动了唐代的古文运动,反对当时盛行的骈文,提倡复古、朴实的散文风格。柳宗元的文章以结构严谨、语言简练、情感真挚见长。

游记文学的发展:他的山水游记,如《小石潭记》、《钴鉧潭西小丘记》等,描绘细致入微,情景交融,对后世的游记文学产生了深远的影响。

寓言故事创作:通过寓言故事如《黔之驴》,以动物形象讽喻现实,寓意深刻,具有很强的思想性和艺术性。

(2)社会改革理念:

他积极参与王叔文集团的政治改革,试图解决唐朝中期以来的社会危机,尽管最终失败,但其关注民生疾苦和社会公正的精神值得肯定。

(3)地方治理与教育推广:

在被贬至永州和柳州期间,柳宗元不仅致力于文学创作,还积极关心当地百姓的生活状况,实施了一些改善民生的措施,比如开凿水井、修筑堤坝等。他在柳州任刺史时,重视教育事业的发展,兴办学校,传授文化知识,促进了当地的文化繁荣和社会进步。

(4)小结:

柳宗元的一生虽然充满了坎坷,但他留下的文化遗产至今仍对中国乃至世界的文化产生着重要影响。他的作品和思想体现了中国古代知识分子的责任感和使命感,以及对于理想社会不懈追求的精神风貌。他真正践行了孟子所提出的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

2.为何本游记中柳宗元的心境会由“乐”转“悲”?结合文意和作者生平背景说说直接原因和根本原因。

明确:

直接原因:小石潭及其周围环境的变化——从最初看到的美丽景致到后来感受到的寂静和凄凉,触发了柳宗元心境的变化。

根本原因:柳宗元自身的政治遭遇和生活困境。他因政治失意而被贬谪,长期处于精神上的压抑状态,内心的孤独和对未来的迷茫使得他在短暂的快乐之后,很快又被悲凉的情绪所笼罩。

小石潭是柳宗元情感的触发点,也是柳宗元情感的寄托——柳宗元借小石潭抒情。

3.以下是3个山谷电视台对《小石潭记》微电影的命名方案,请你说说你认为哪个名字最能体现柳宗元和小石潭间之间的深层关系?为什么?

《石潭静照孤寂魂》

《潭韵悠悠含悲喜》

《石潭是我心》

4.小结:

小石潭是柳宗元心中喜悲的所托之物,是柳宗元内心世界的外现,也是柳宗元自身的象征。正如我们所熟知的古代文人都有其特定“标签”一样,如:菊花成了陶渊明归隐的象征,莲花成了周敦颐高洁的象征,陋室成了刘禹锡德馨的象征,明月成了苏东坡思亲的象征……而小石潭于柳宗元亦是如此。

三、写话明柳魂

1.根据本课所学,为微电影写一句宣传语,能够概括柳宗元的生平境遇或精神。

石潭如柳心,有 ,也有 ,但仍 。

明确:

1.生平境遇角度:

天资、才情,怀才不遇;

天赋、才华,遭受冷遇……

2.精神品质角度:

乐、悲,独善其身;

豁达、凄凉,宁静自守;

郁、开朗,守望初心……

2.总结:

他用诗文记录孤独,用行动守护百姓。尽管他一生中充满孤寂,但他的精神却在历史的长河中闪耀,虽在天地之中独钓寒江,但从不屈服于命运的安排。无论是在永州的幽潭深处,还是在柳州的山水之间,他始终以豁达的心态面对人生的冷遇与挫折,用才华和智慧照亮了后人前行的道路,成为千古传颂的典范。

四、作业布置

1.补充表格内容:《<小石潭记>微电影分镜头设计表》填写完整;其中“画面”一列,可以根据文意手工绘制。

2.熟背全文:看着自己所绘的分镜头画面,声情并茂地熟背《小石潭记》全文。

3.写一篇游记:运用今日所学创作技法,写一篇题为《小 记》的游记,400字以上。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读