北师大版(2024)三年级上册《里程表(二)》教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版(2024)三年级上册《里程表(二)》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-01-20 16:37:34 | ||

图片预览

文档简介

《里程表(二)》教学设计

一、教学目标

1、学生能够理解里程表读数的含义,掌握根据里程表读数计算行驶里程的方法。学会分析和解决与里程表相关的实际问题,提高数学运算和数据分析能力。

2、通过观察、分析里程表数据和实际问题,培养学生的观察能力、逻辑思维能力和解决问题的能力。在解决问题过程中,引导学生学会用线段图等方法辅助分析,提升思维的严谨性和灵活性。

3、让学生体会数学在交通、生活中的应用价值,增强学习数学的兴趣和好奇心。培养学生认真细致的学习态度和严谨的思维习惯,以及对生活中数学现象的关注和探索精神。

二、教学重难点

教学重点:理解里程表读数的意义,掌握计算当天行驶里程的方法,即当天里程表读数减去前一天里程表读数。能正确分析和解决与里程表相关的实际问题,准确计算行驶里程和总里程。

教学难点:能从复杂的里程表数据和实际情境中提取关键信息,正确理解和处理数据之间的关系,尤其是涉及多天或多段行程的情况。在解决问题时,能够准确判断和运用合适的计算方法,避免出现计算错误和逻辑混淆。

三、教学方式

采用情境教学法,创设出租车行驶、家庭用电等与里程表相关的生活情境,让学生在具体情境中学习数学知识。运用启发式教学,引导学生思考问题、分析数量关系,自主探索解题方法。组织小组合作学习,促进学生交流讨论,共同解决问题。

课前准备:准备一些简单的里程表模型或手绘的里程表示意图,用于辅助学生理解里程表读数的概念;准备一些电表读数的记录卡片,用于模拟家庭用电情况的分析。

四、教学流程

(一)情境引入 —— 行程数据小侦探(预计 5 分钟)

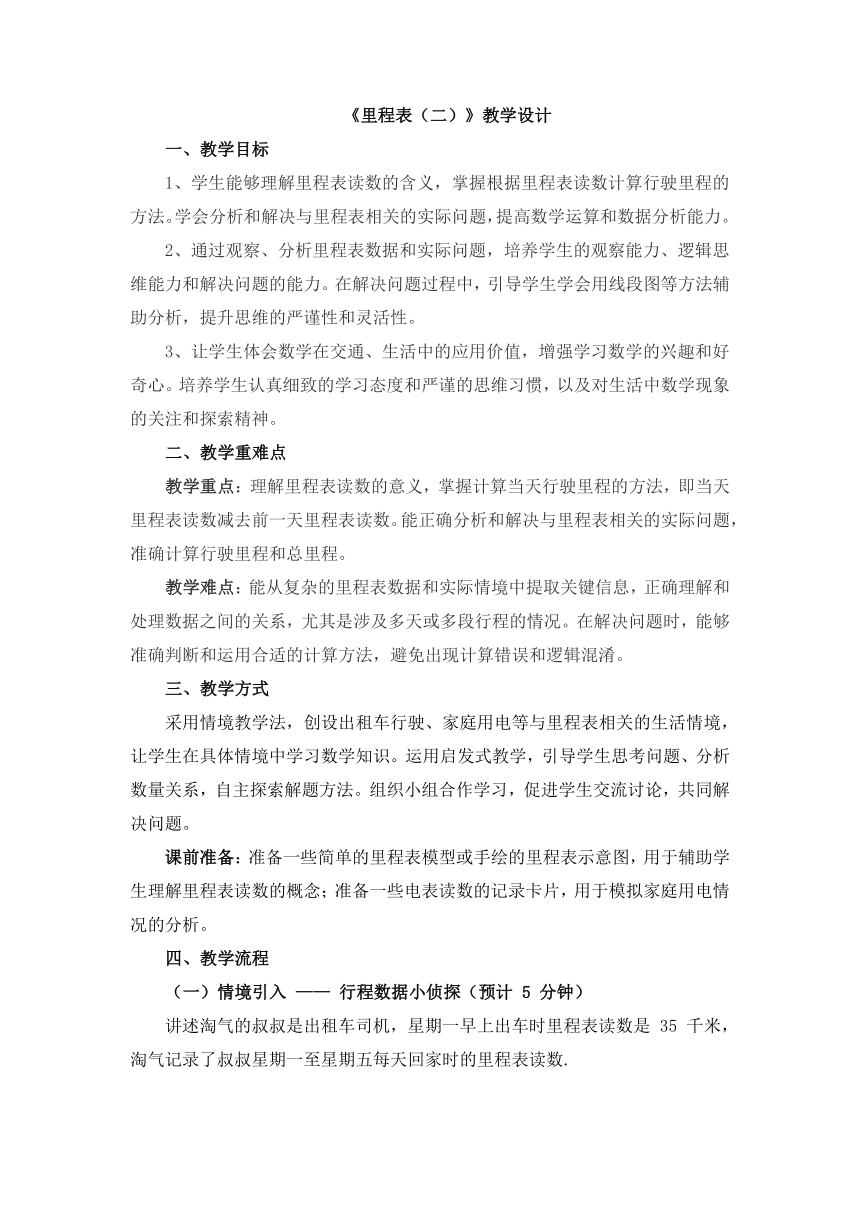

讲述淘气的叔叔是出租车司机,星期一早上出车时里程表读数是 35 千米,淘气记录了叔叔星期一至星期五每天回家时的里程表读数.

展示这些数据后,提问:“同学们,从这些数据中你们能发现什么秘密呢?让我们一起当一回行程数据小侦探吧!”

设计意图:以出租车司机的行程里程表情境引入,充满神秘感,能迅速吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和探究欲望,自然地引出本节课的教学内容 —— 里程表读数的分析和计算。

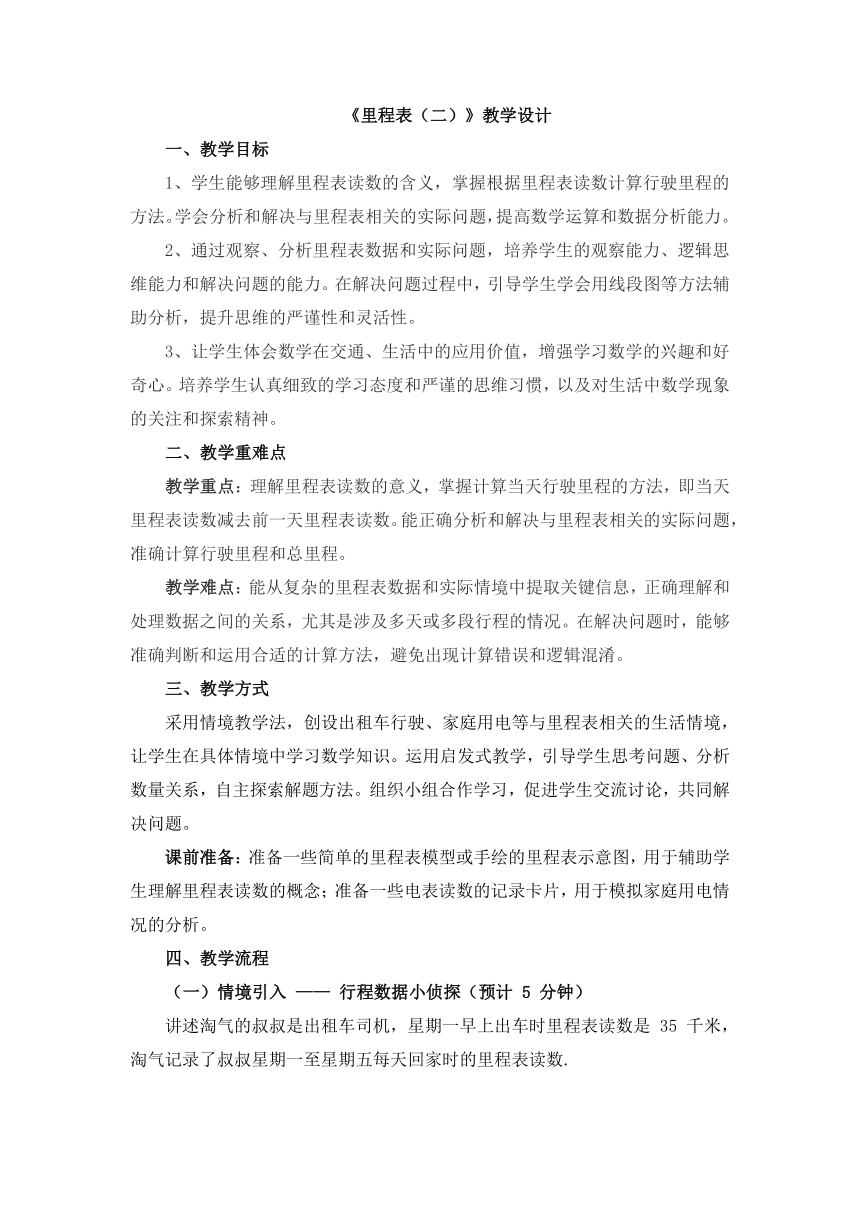

知识探究 —— 里程计算方法(预计 15 分钟)

数据理解:引导学生观察里程表读数,提问学生这些数据代表什么意思,让学生思考 160 千米是否就是星期一行驶的里程数,引发学生的讨论和思考。通过分析,让学生明白 160 千米是星期一行驶的里程数加上前一天行驶的里程数,从而引出当天行驶里程数的计算方法。

计算方法讲解:以星期一为例,详细讲解计算当天行驶里程数的方法,即 160 - 35 = 125 千米,向学生强调用当天的里程表读数减去前一天的里程表读数就是当天行驶的里程数。让学生在本子上记录计算过程和结果,加深理解。

问题分析:提出 “哪一天行驶的里程数最多?” 的问题,引导学生按照前面的计算方法,分别算出星期二至星期五每天行驶的里程数,即 350 - 160 = 190 千米,555 - 350 = 205 千米,745 - 555 = 190 千米,955 - 745 = 210 千米,然后比较得出星期五行驶的里程数最多。在计算过程中,引导学生先进行估算,如发现星期三、星期五行驶的里程数可能超过 200 千米,其他的没有超过 200 千米,可以先只算这两天的里程数,培养学生的估算意识和计算策略。

设计意图:通过对里程表数据的逐步分析、计算方法的讲解和问题的解决,让学生掌握根据里程表读数计算行驶里程的方法,培养学生的逻辑思维和计算能力,提高学生解决实际问题的能力。

(三)课堂练习 —— 里程表应用大闯关(预计 15 分钟)

家庭用电问题:

展示乐乐家的电表读数.

引导学生理解电表读数的含义与里程表读数类似,用这个月的读数减去上个月的读数就是这个月的用电数量。让学生按照同样的方法,分别算出乐乐家 7、8、9、10、11、12 各月的用电数量,如 545 - 430 = 115 千瓦时,640 - 545 = 95 千瓦时等,并记录在本子上。

接着让学生计算乐乐家下半年(7 月份至 12 月份)总的用电数量,即 115 + 95 + 90 + 95 + 95 + 78 = 568 千瓦时,让学生学会求和计算,巩固数学运算能力。

最后让学生提出一个关于乐乐家用电的数学问题并解答,如 “哪个月用电数量最多,哪个月用电数量最少,最多比最少的多多少千瓦时?” 培养学生的问题意识和创新思维。

混合运算练习:出示题目 950 - 902、468 + 376 - 168、328 + 396 + 204、567 + 433、900 - 281 - 430、859 - (162 + 88),让学生独立完成计算,巡视指导学生的计算过程,提醒学生注意运算顺序,及时纠正错误,提高学生的计算准确性和速度。

旅游行程问题:

给出淘气一家开车去古都旅游的信息,他家距古都 1000 千米,第一天行驶 255 千米,第二天行驶 240 千米,第三天行驶 305 千米。让学生计算三天共行驶的里程数 255 + 240 + 305 = 800 千米,以及还要再行驶多少千米到达古都 1000 - 800 = 200 千米,让学生在旅游行程情境中运用加减法运算解决问题。

摩托车行驶问题:

展示赵叔叔每天骑摩托车上下班的里程数据,让学生计算赵叔叔这五天一共行驶的里程数

28 + 27 + 31 + 29 + 28 = 143 千米。

接着给出星期一早上出发时里程表的读数是 632 千米,让学生计算赵叔叔星期五晚上到家时里程表的读数是 632 + 143 = 775 千米,让学生理解里程表读数的累加关系,培养学生的综合应用能力。

设计意图:通过家庭用电、混合运算、旅游行程和摩托车行驶等多样化的练习题,全面巩固学生对里程表知识和相关运算的掌握,增强学生运用数学知识解决实际问题的能力,同时培养学生的数学思维和细心计算的习惯。

(四)课堂总结 —— 里程表学习总结会(预计 3 分钟)

引导学生回顾本节课所学内容,提问:“今天我们学习了里程表的哪些知识?在解决里程表相关问题时要注意什么呢?有哪些方法可以帮助我们更好地分析和计算呢?” 请学生积极回答,教师进行总结和补充,强调理解里程表读数的意义、掌握计算方法和运用线段图等辅助工具的重要性。

设计意图:通过课堂总结,帮助学生梳理知识要点,强化记忆,让学生对里程表问题有更系统的认识,培养学生的总结归纳能力。

(五)课后作业 —— 生活里程小记录(预计 2 分钟)

布置课后作业:让学生回家观察家里的汽车里程表或其他交通工具的里程记录,记录一周内的里程数据,并根据这些数据计算每天的行驶里程和总行驶里程,写在作业本上,明天在课堂上与同学们分享。

设计意图:将数学学习延伸到课外生活中,让学生进一步感受数学的实用性,培养学生的观察能力和数学应用能力,提高学生的学习自主性和实践能力。

五、教学反思

在《里程表(二)》的教学过程中,情境引入成功激发了学生的兴趣,但在知识探究环节,部分学生对里程表读数的理解和计算方法掌握不够熟练,在解决复杂问题时容易出错。在今后教学中应增加更多的实例和分步指导,让学生逐步掌握分析问题的技巧。课堂练习环节,学生在处理多个数据和不同情境的问题时,思维容易混乱,需要加强引导和训练。小组合作学习在某些题目上效果较好,但部分学生在小组讨论中参与度不高,后续应改进小组合作的组织方式,鼓励每个学生积极参与讨论和交流,让学生在合作中共同进步,提高课堂教学的整体效果。同时,在教学过程中要更加关注学生的个体差异,对于学习困难的学生给予更多的耐心和帮助,让每个学生都能在数学学习中体验到成功的喜悦,增强学习数学的自信心。

一、教学目标

1、学生能够理解里程表读数的含义,掌握根据里程表读数计算行驶里程的方法。学会分析和解决与里程表相关的实际问题,提高数学运算和数据分析能力。

2、通过观察、分析里程表数据和实际问题,培养学生的观察能力、逻辑思维能力和解决问题的能力。在解决问题过程中,引导学生学会用线段图等方法辅助分析,提升思维的严谨性和灵活性。

3、让学生体会数学在交通、生活中的应用价值,增强学习数学的兴趣和好奇心。培养学生认真细致的学习态度和严谨的思维习惯,以及对生活中数学现象的关注和探索精神。

二、教学重难点

教学重点:理解里程表读数的意义,掌握计算当天行驶里程的方法,即当天里程表读数减去前一天里程表读数。能正确分析和解决与里程表相关的实际问题,准确计算行驶里程和总里程。

教学难点:能从复杂的里程表数据和实际情境中提取关键信息,正确理解和处理数据之间的关系,尤其是涉及多天或多段行程的情况。在解决问题时,能够准确判断和运用合适的计算方法,避免出现计算错误和逻辑混淆。

三、教学方式

采用情境教学法,创设出租车行驶、家庭用电等与里程表相关的生活情境,让学生在具体情境中学习数学知识。运用启发式教学,引导学生思考问题、分析数量关系,自主探索解题方法。组织小组合作学习,促进学生交流讨论,共同解决问题。

课前准备:准备一些简单的里程表模型或手绘的里程表示意图,用于辅助学生理解里程表读数的概念;准备一些电表读数的记录卡片,用于模拟家庭用电情况的分析。

四、教学流程

(一)情境引入 —— 行程数据小侦探(预计 5 分钟)

讲述淘气的叔叔是出租车司机,星期一早上出车时里程表读数是 35 千米,淘气记录了叔叔星期一至星期五每天回家时的里程表读数.

展示这些数据后,提问:“同学们,从这些数据中你们能发现什么秘密呢?让我们一起当一回行程数据小侦探吧!”

设计意图:以出租车司机的行程里程表情境引入,充满神秘感,能迅速吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和探究欲望,自然地引出本节课的教学内容 —— 里程表读数的分析和计算。

知识探究 —— 里程计算方法(预计 15 分钟)

数据理解:引导学生观察里程表读数,提问学生这些数据代表什么意思,让学生思考 160 千米是否就是星期一行驶的里程数,引发学生的讨论和思考。通过分析,让学生明白 160 千米是星期一行驶的里程数加上前一天行驶的里程数,从而引出当天行驶里程数的计算方法。

计算方法讲解:以星期一为例,详细讲解计算当天行驶里程数的方法,即 160 - 35 = 125 千米,向学生强调用当天的里程表读数减去前一天的里程表读数就是当天行驶的里程数。让学生在本子上记录计算过程和结果,加深理解。

问题分析:提出 “哪一天行驶的里程数最多?” 的问题,引导学生按照前面的计算方法,分别算出星期二至星期五每天行驶的里程数,即 350 - 160 = 190 千米,555 - 350 = 205 千米,745 - 555 = 190 千米,955 - 745 = 210 千米,然后比较得出星期五行驶的里程数最多。在计算过程中,引导学生先进行估算,如发现星期三、星期五行驶的里程数可能超过 200 千米,其他的没有超过 200 千米,可以先只算这两天的里程数,培养学生的估算意识和计算策略。

设计意图:通过对里程表数据的逐步分析、计算方法的讲解和问题的解决,让学生掌握根据里程表读数计算行驶里程的方法,培养学生的逻辑思维和计算能力,提高学生解决实际问题的能力。

(三)课堂练习 —— 里程表应用大闯关(预计 15 分钟)

家庭用电问题:

展示乐乐家的电表读数.

引导学生理解电表读数的含义与里程表读数类似,用这个月的读数减去上个月的读数就是这个月的用电数量。让学生按照同样的方法,分别算出乐乐家 7、8、9、10、11、12 各月的用电数量,如 545 - 430 = 115 千瓦时,640 - 545 = 95 千瓦时等,并记录在本子上。

接着让学生计算乐乐家下半年(7 月份至 12 月份)总的用电数量,即 115 + 95 + 90 + 95 + 95 + 78 = 568 千瓦时,让学生学会求和计算,巩固数学运算能力。

最后让学生提出一个关于乐乐家用电的数学问题并解答,如 “哪个月用电数量最多,哪个月用电数量最少,最多比最少的多多少千瓦时?” 培养学生的问题意识和创新思维。

混合运算练习:出示题目 950 - 902、468 + 376 - 168、328 + 396 + 204、567 + 433、900 - 281 - 430、859 - (162 + 88),让学生独立完成计算,巡视指导学生的计算过程,提醒学生注意运算顺序,及时纠正错误,提高学生的计算准确性和速度。

旅游行程问题:

给出淘气一家开车去古都旅游的信息,他家距古都 1000 千米,第一天行驶 255 千米,第二天行驶 240 千米,第三天行驶 305 千米。让学生计算三天共行驶的里程数 255 + 240 + 305 = 800 千米,以及还要再行驶多少千米到达古都 1000 - 800 = 200 千米,让学生在旅游行程情境中运用加减法运算解决问题。

摩托车行驶问题:

展示赵叔叔每天骑摩托车上下班的里程数据,让学生计算赵叔叔这五天一共行驶的里程数

28 + 27 + 31 + 29 + 28 = 143 千米。

接着给出星期一早上出发时里程表的读数是 632 千米,让学生计算赵叔叔星期五晚上到家时里程表的读数是 632 + 143 = 775 千米,让学生理解里程表读数的累加关系,培养学生的综合应用能力。

设计意图:通过家庭用电、混合运算、旅游行程和摩托车行驶等多样化的练习题,全面巩固学生对里程表知识和相关运算的掌握,增强学生运用数学知识解决实际问题的能力,同时培养学生的数学思维和细心计算的习惯。

(四)课堂总结 —— 里程表学习总结会(预计 3 分钟)

引导学生回顾本节课所学内容,提问:“今天我们学习了里程表的哪些知识?在解决里程表相关问题时要注意什么呢?有哪些方法可以帮助我们更好地分析和计算呢?” 请学生积极回答,教师进行总结和补充,强调理解里程表读数的意义、掌握计算方法和运用线段图等辅助工具的重要性。

设计意图:通过课堂总结,帮助学生梳理知识要点,强化记忆,让学生对里程表问题有更系统的认识,培养学生的总结归纳能力。

(五)课后作业 —— 生活里程小记录(预计 2 分钟)

布置课后作业:让学生回家观察家里的汽车里程表或其他交通工具的里程记录,记录一周内的里程数据,并根据这些数据计算每天的行驶里程和总行驶里程,写在作业本上,明天在课堂上与同学们分享。

设计意图:将数学学习延伸到课外生活中,让学生进一步感受数学的实用性,培养学生的观察能力和数学应用能力,提高学生的学习自主性和实践能力。

五、教学反思

在《里程表(二)》的教学过程中,情境引入成功激发了学生的兴趣,但在知识探究环节,部分学生对里程表读数的理解和计算方法掌握不够熟练,在解决复杂问题时容易出错。在今后教学中应增加更多的实例和分步指导,让学生逐步掌握分析问题的技巧。课堂练习环节,学生在处理多个数据和不同情境的问题时,思维容易混乱,需要加强引导和训练。小组合作学习在某些题目上效果较好,但部分学生在小组讨论中参与度不高,后续应改进小组合作的组织方式,鼓励每个学生积极参与讨论和交流,让学生在合作中共同进步,提高课堂教学的整体效果。同时,在教学过程中要更加关注学生的个体差异,对于学习困难的学生给予更多的耐心和帮助,让每个学生都能在数学学习中体验到成功的喜悦,增强学习数学的自信心。

同课章节目录