6.狼牙山五壮士 表格式教学设计

图片预览

文档简介

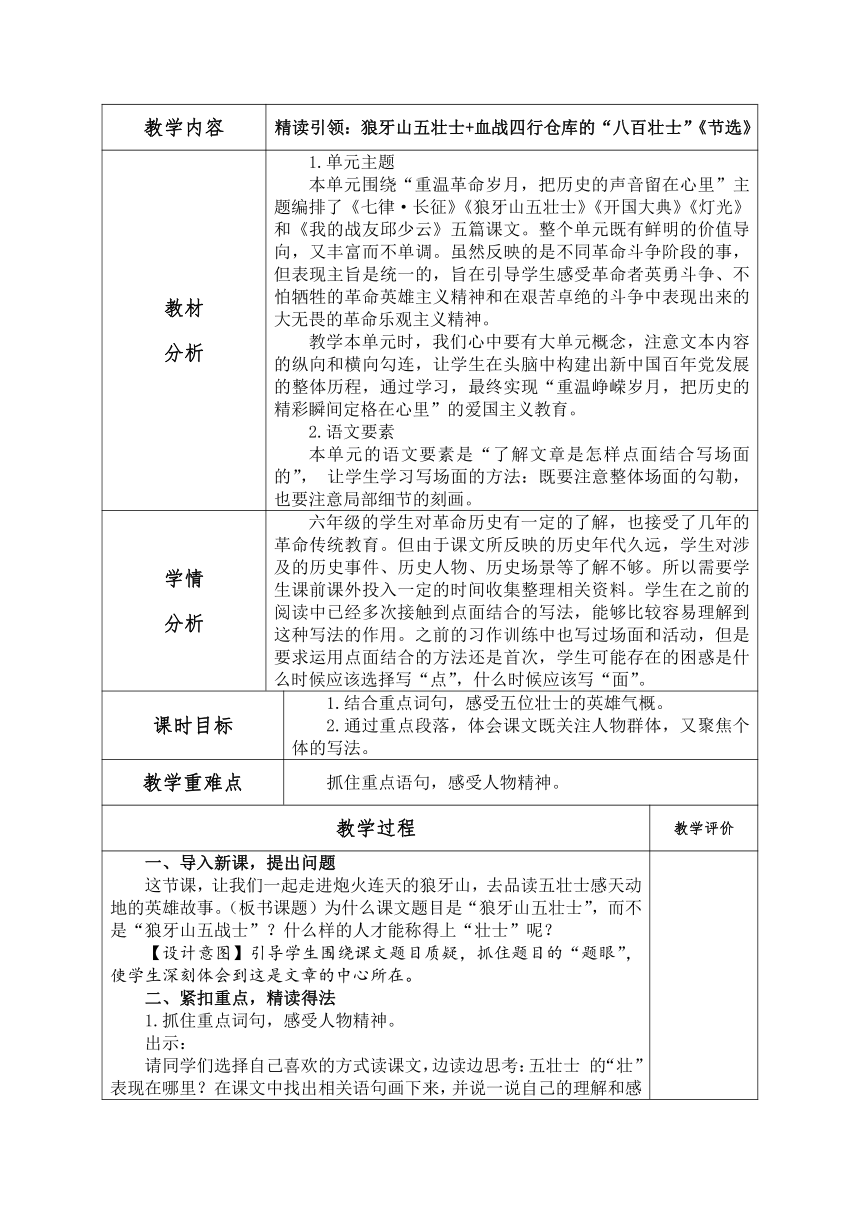

教学内容 精读引领:狼牙山五壮士+血战四行仓库的“八百壮士”《节选》

教材 分析 1.单元主题 本单元围绕“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”主题编排了《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》和《我的战友邱少云》五篇课文。整个单元既有鲜明的价值导向,又丰富而不单调。虽然反映的是不同革命斗争阶段的事,但表现主旨是统一的,旨在引导学生感受革命者英勇斗争、不怕牺牲的革命英雄主义精神和在艰苦卓绝的斗争中表现出来的大无畏的革命乐观主义精神。 教学本单元时,我们心中要有大单元概念,注意文本内容的纵向和横向勾连,让学生在头脑中构建出新中国百年党发展的整体历程,通过学习,最终实现“重温峥嵘岁月,把历史的精彩瞬间定格在心里”的爱国主义教育。 2.语文要素 本单元的语文要素是“了解文章是怎样点面结合写场面的”, 让学生学习写场面的方法:既要注意整体场面的勾勒,也要注意局部细节的刻画。

学情 分析 六年级的学生对革命历史有一定的了解,也接受了几年的革命传统教育。但由于课文所反映的历史年代久远,学生对涉及的历史事件、历史人物、历史场景等了解不够。所以需要学生课前课外投入一定的时间收集整理相关资料。学生在之前的阅读中已经多次接触到点面结合的写法,能够比较容易理解到这种写法的作用。之前的习作训练中也写过场面和活动,但是要求运用点面结合的方法还是首次,学生可能存在的困惑是什么时候应该选择写“点”,什么时候应该写“面”。

课时目标 1.结合重点词句,感受五位壮士的英雄气概。 2.通过重点段落,体会课文既关注人物群体,又聚焦个体的写法。

教学重难点 抓住重点语句,感受人物精神。

教学过程 教学评价

一、导入新课,提出问题 这节课,让我们一起走进炮火连天的狼牙山,去品读五壮士感天动地的英雄故事。(板书课题)为什么课文题目是“狼牙山五壮士”,而不是“狼牙山五战士”?什么样的人才能称得上“壮士”呢? 【设计意图】引导学生围绕课文题目质疑,抓住题目的“题眼”,使学生深刻体会到这是文章的中心所在。 二、紧扣重点,精读得法 1.抓住重点词句,感受人物精神。 出示: 请同学们选择自己喜欢的方式读课文,边读边思考:五壮士 的“壮”表现在哪里?在课文中找出相关语句画下来,并说一说自己的理解和感受。 2.全班交流汇报。 出示: 汇报预设: ①为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。(从“斩钉截铁”“走”感受到作为班长的马宝玉在生死抉择面前的坚决果断、毫不犹豫。从“热血沸腾”“紧跟”体会到战士们对于班长所做决定的认同,以及他们舍生取义的决心。这也体现了五壮士的豪壮之气。要读出坚定的语气。) ②他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”(从“抢前一步”“夺过”体会到班长马宝玉当机立断,身手敏捷,有勇有谋;从“猛地举起”“砸”感受到他的果敢勇毅和对敌人的强烈仇恨。) ③马宝玉嗖的一声拔出手榴弹,拧开盖子,用尽全身气力扔向敌人。(从描写马宝玉动作的词语中,体会到他对敌人的刻骨仇恨和誓死杀敌的决心。) ④五位壮士屹立在狼牙山顶峰,眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人,脸上露出胜利的喜悦。(通过对五壮士神情的描写,写出了五壮士因为成功掩护群众和部队主力转移而感到欣慰和自豪。这也是“壮”的表现。) ⑤说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。战士们也昂首挺胸,相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”(从五壮士的动作、语言描写中,体会到他们为国捐躯的“壮”。要读出豪迈的语气。) 3.聚焦重点段,体会点面结合的写法。 那么作者是怎样描写五位壮士的表现的呢?请大家重点关注第二自然段,看看你能不能发现作者写作的秘密。 出示自学提示一: 用波浪线画出描写人物群体的句子,用横线画出描写每一位战士的句子。同桌交流这样写的好处。 活动一预设:课文第2自然段1、2句是描写人物群体。第3、4、5、6句写了每一位战士。人物群体描写,从整体上写了五壮士痛击敌人的情形。人物个体描写,从每一位战士的动作、神态、语言描写中,可以看出每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。这样写有层次感,能增强画面感,让我们既能感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强,塑造了令人印象深刻的抗日英雄群体和个体形象。 出示自学提示二: 你发现课文哪一部分的场面描写与第2自然段相似?这样写好在哪里? 活动二预设:第4、6自然段,先描摹了五壮士的群像图,然后对班长马宝玉的语言、动作进行具体描写,最后又对战士们做了群像的描摹。这样写强化了描写的层次感,突出了五壮士英勇无畏的牺牲精神。 4.小结。 同学们,特定的地点、一定的景物、人物的活动,这三者就构成了场面。在场面描写中,“点”指的是最能显示人事景物的形象状态特征的具体详细描写,“面”指的是对人事景物的概括性描写。点面结合就是“点”的详细描写和“面”的概括性描写的结合。在这里,人物群体描写是“面”的描写,每位战士的描写是“点”的描写,这就是点面结合的场面描写。在“点”的描写中,作者把人物的动作、神态、语言写具体,能更好地表现人物的品质。(相机板书) 【设计意图】首先,引导学生聚焦重点语句,找到描写五位壮士的句子,引导他们关注句子中的神态、语言和动作描写,体会五位壮士英勇顽强、宁死不屈的壮举,指导学生有感情地朗读,把文中人物的情感内化为学生的情感。其次,引导学生聚焦课文第2自然段,发现作者是怎样描写五壮士的表现的,哪些是群像描写,哪些是个体描摹。在个体刻画时,课文通过动作、神情、语言写了每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。由此让学生体会到,像这样有点有面的描写,层次感和画面感极强,既让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能让我们感受到每一位战士的英勇顽强。接着再让学生找一找其他段落中使用点面结合的方法描写的片段,通过阅读、比较,进一步体会点面结合描写的好处。 三、拓展阅读,迁移运用 1.阅读谈体会。 出示自学提示三: 请大家快速浏览《血战四行仓库的“八百壮士”(节选)》,找出文中点面结合写场面的片段,结合相关内容谈谈自己的体会。 预设:数万名群众是“面”的描写,杨惠敏是“点”的描写。作者抓住了人物的动作、心理来写具体,这样写既体现了群众对八百壮士行为的支持,也写出了杨惠敏对祖国的热爱。 2.学以致用。 (1)播放《撞油》和《拔河比赛》的视频,学生观看。 (2)学生尝试写片段:请用点面结合的写法,通过描写人物的语言、动作、神态,写一个拔河比赛或者撞油的场面。 3.总结全文。 “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。五位壮士,五座丰碑,永远的屹立在狼牙山上,屹立在中华大地,也永远地屹立在我们的心中。

分层布置 作业 1.完成优化设计。(基础) 2.搜集、摘抄描写英雄人物的成语。(加强) 3.你还知道或阅读过哪些抗日英雄的故事?讲给大家听一听。(拓展)

板书设计

狼牙山五壮士 每一位 壮士 动作 语言 神态 点 点面结合 人物群体 面

教学反思

教学时,我主要聚焦课文第2自然段,引导学生发现作者是怎样描写五壮士的表现的,哪些是群像描写,哪些是个体描摹。引导学生发现,在个体刻画时,课文通过动作、神情、语言写了每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。由此让学生体会到,像这样有点有面的描写,层次感和画面感极强,既让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能让我们感受到每一位战士的英勇顽强。接着再让学生找一找其他段落中使用点面结合的方法描写的片段,通过阅读、比较,进一步体会点面结合描写的好处。但我忽略了六年级的学生应着眼全篇去思考、去感悟,而不是聚焦某一段落,可尝试提问:哪一个画面给你留下了深刻印象?这样的话就完全契合于课程标准了。

血战四行仓库的“八百壮士”《节选》

四行守卫战,真正是一场空前绝后战场奇景,一场有成千上万人亲眼观战的敌我厮杀。每当日军要进攻时,苏州河对岸的“观众”,就举起大黑板,告诉中国守军敌军的主攻方向,并集合起来高唱《八百壮士之歌》,于以声援。

四行仓库隔着苏州河的英租界里的一位武官,也深为中国军人坚守死地而敬佩,曾多次托人婉劝孤军放下武装,特许他们退入英租界内,保障他们的生命安全。谢晋元婉拒了英国军人的好意说;“我们是中国军人,宁愿战死在闸北这块死地之内,也决不放弃杀敌的责任,没有命令,死也不退!”

28日夜,一名14岁的童子军杨惠敏(女),她在目睹了中国守军与日军的浴血奋战后发现,四行仓库四面被重叠的“太阳旗”,“米字旗”包围着,她突发奇想,假如在四行仓库顶上插上一面中国的国旗,这该是多么地鼓舞人心,而表现出我中华民族的凛然正气不可侵犯。于是,在这天夜色深浓之时,杨惠敏在内衣上包裹着一面大大的国旗,穿上童子军制服后,便静静地向四行仓库爬去。

半路上忽然枪炮声大响,她以为是敌人发现了她,于是急忙趴在地上,稍后仔细一看,原来是日军在向四行仓库进行夜间攻击。过了一些时间,炮火声慢慢地停了下来,于是,她又开始爬行,终于爬到了四行仓库东侧的楼下。

谢晋元与营长杨瑞符白天已从河对面的大黑板上知道了有人要来送国旗,但是万万想不到的是由一个14岁的女孩子送过来的,面对着杨惠敏递上来的一面被汗水浸透了的国旗,四行仓库内的勇士们都流下了激动的热泪。

29日拂晓,曙色微明之中,四行仓库的顶楼平台上,站着二十来人,庄重地举手向缓缓上升的中华民国的青天白日满地红的国旗敬礼。

这一天,在苏州河南岸的大楼顶上、堤岸边、街道上,数不清的人群忽然看见了四行仓库平台上升起了一面中国国旗,在四周日军的“太阳旗”包围中徐徐飘扬,显得是如此地醒目,如此地光彩夺目,人们脱帽、挥手致意,高喊“中华民族万岁!万岁!万万岁!

教材 分析 1.单元主题 本单元围绕“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”主题编排了《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》和《我的战友邱少云》五篇课文。整个单元既有鲜明的价值导向,又丰富而不单调。虽然反映的是不同革命斗争阶段的事,但表现主旨是统一的,旨在引导学生感受革命者英勇斗争、不怕牺牲的革命英雄主义精神和在艰苦卓绝的斗争中表现出来的大无畏的革命乐观主义精神。 教学本单元时,我们心中要有大单元概念,注意文本内容的纵向和横向勾连,让学生在头脑中构建出新中国百年党发展的整体历程,通过学习,最终实现“重温峥嵘岁月,把历史的精彩瞬间定格在心里”的爱国主义教育。 2.语文要素 本单元的语文要素是“了解文章是怎样点面结合写场面的”, 让学生学习写场面的方法:既要注意整体场面的勾勒,也要注意局部细节的刻画。

学情 分析 六年级的学生对革命历史有一定的了解,也接受了几年的革命传统教育。但由于课文所反映的历史年代久远,学生对涉及的历史事件、历史人物、历史场景等了解不够。所以需要学生课前课外投入一定的时间收集整理相关资料。学生在之前的阅读中已经多次接触到点面结合的写法,能够比较容易理解到这种写法的作用。之前的习作训练中也写过场面和活动,但是要求运用点面结合的方法还是首次,学生可能存在的困惑是什么时候应该选择写“点”,什么时候应该写“面”。

课时目标 1.结合重点词句,感受五位壮士的英雄气概。 2.通过重点段落,体会课文既关注人物群体,又聚焦个体的写法。

教学重难点 抓住重点语句,感受人物精神。

教学过程 教学评价

一、导入新课,提出问题 这节课,让我们一起走进炮火连天的狼牙山,去品读五壮士感天动地的英雄故事。(板书课题)为什么课文题目是“狼牙山五壮士”,而不是“狼牙山五战士”?什么样的人才能称得上“壮士”呢? 【设计意图】引导学生围绕课文题目质疑,抓住题目的“题眼”,使学生深刻体会到这是文章的中心所在。 二、紧扣重点,精读得法 1.抓住重点词句,感受人物精神。 出示: 请同学们选择自己喜欢的方式读课文,边读边思考:五壮士 的“壮”表现在哪里?在课文中找出相关语句画下来,并说一说自己的理解和感受。 2.全班交流汇报。 出示: 汇报预设: ①为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。(从“斩钉截铁”“走”感受到作为班长的马宝玉在生死抉择面前的坚决果断、毫不犹豫。从“热血沸腾”“紧跟”体会到战士们对于班长所做决定的认同,以及他们舍生取义的决心。这也体现了五壮士的豪壮之气。要读出坚定的语气。) ②他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”(从“抢前一步”“夺过”体会到班长马宝玉当机立断,身手敏捷,有勇有谋;从“猛地举起”“砸”感受到他的果敢勇毅和对敌人的强烈仇恨。) ③马宝玉嗖的一声拔出手榴弹,拧开盖子,用尽全身气力扔向敌人。(从描写马宝玉动作的词语中,体会到他对敌人的刻骨仇恨和誓死杀敌的决心。) ④五位壮士屹立在狼牙山顶峰,眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人,脸上露出胜利的喜悦。(通过对五壮士神情的描写,写出了五壮士因为成功掩护群众和部队主力转移而感到欣慰和自豪。这也是“壮”的表现。) ⑤说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。战士们也昂首挺胸,相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”(从五壮士的动作、语言描写中,体会到他们为国捐躯的“壮”。要读出豪迈的语气。) 3.聚焦重点段,体会点面结合的写法。 那么作者是怎样描写五位壮士的表现的呢?请大家重点关注第二自然段,看看你能不能发现作者写作的秘密。 出示自学提示一: 用波浪线画出描写人物群体的句子,用横线画出描写每一位战士的句子。同桌交流这样写的好处。 活动一预设:课文第2自然段1、2句是描写人物群体。第3、4、5、6句写了每一位战士。人物群体描写,从整体上写了五壮士痛击敌人的情形。人物个体描写,从每一位战士的动作、神态、语言描写中,可以看出每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。这样写有层次感,能增强画面感,让我们既能感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强,塑造了令人印象深刻的抗日英雄群体和个体形象。 出示自学提示二: 你发现课文哪一部分的场面描写与第2自然段相似?这样写好在哪里? 活动二预设:第4、6自然段,先描摹了五壮士的群像图,然后对班长马宝玉的语言、动作进行具体描写,最后又对战士们做了群像的描摹。这样写强化了描写的层次感,突出了五壮士英勇无畏的牺牲精神。 4.小结。 同学们,特定的地点、一定的景物、人物的活动,这三者就构成了场面。在场面描写中,“点”指的是最能显示人事景物的形象状态特征的具体详细描写,“面”指的是对人事景物的概括性描写。点面结合就是“点”的详细描写和“面”的概括性描写的结合。在这里,人物群体描写是“面”的描写,每位战士的描写是“点”的描写,这就是点面结合的场面描写。在“点”的描写中,作者把人物的动作、神态、语言写具体,能更好地表现人物的品质。(相机板书) 【设计意图】首先,引导学生聚焦重点语句,找到描写五位壮士的句子,引导他们关注句子中的神态、语言和动作描写,体会五位壮士英勇顽强、宁死不屈的壮举,指导学生有感情地朗读,把文中人物的情感内化为学生的情感。其次,引导学生聚焦课文第2自然段,发现作者是怎样描写五壮士的表现的,哪些是群像描写,哪些是个体描摹。在个体刻画时,课文通过动作、神情、语言写了每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。由此让学生体会到,像这样有点有面的描写,层次感和画面感极强,既让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能让我们感受到每一位战士的英勇顽强。接着再让学生找一找其他段落中使用点面结合的方法描写的片段,通过阅读、比较,进一步体会点面结合描写的好处。 三、拓展阅读,迁移运用 1.阅读谈体会。 出示自学提示三: 请大家快速浏览《血战四行仓库的“八百壮士”(节选)》,找出文中点面结合写场面的片段,结合相关内容谈谈自己的体会。 预设:数万名群众是“面”的描写,杨惠敏是“点”的描写。作者抓住了人物的动作、心理来写具体,这样写既体现了群众对八百壮士行为的支持,也写出了杨惠敏对祖国的热爱。 2.学以致用。 (1)播放《撞油》和《拔河比赛》的视频,学生观看。 (2)学生尝试写片段:请用点面结合的写法,通过描写人物的语言、动作、神态,写一个拔河比赛或者撞油的场面。 3.总结全文。 “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。五位壮士,五座丰碑,永远的屹立在狼牙山上,屹立在中华大地,也永远地屹立在我们的心中。

分层布置 作业 1.完成优化设计。(基础) 2.搜集、摘抄描写英雄人物的成语。(加强) 3.你还知道或阅读过哪些抗日英雄的故事?讲给大家听一听。(拓展)

板书设计

狼牙山五壮士 每一位 壮士 动作 语言 神态 点 点面结合 人物群体 面

教学反思

教学时,我主要聚焦课文第2自然段,引导学生发现作者是怎样描写五壮士的表现的,哪些是群像描写,哪些是个体描摹。引导学生发现,在个体刻画时,课文通过动作、神情、语言写了每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。由此让学生体会到,像这样有点有面的描写,层次感和画面感极强,既让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能让我们感受到每一位战士的英勇顽强。接着再让学生找一找其他段落中使用点面结合的方法描写的片段,通过阅读、比较,进一步体会点面结合描写的好处。但我忽略了六年级的学生应着眼全篇去思考、去感悟,而不是聚焦某一段落,可尝试提问:哪一个画面给你留下了深刻印象?这样的话就完全契合于课程标准了。

血战四行仓库的“八百壮士”《节选》

四行守卫战,真正是一场空前绝后战场奇景,一场有成千上万人亲眼观战的敌我厮杀。每当日军要进攻时,苏州河对岸的“观众”,就举起大黑板,告诉中国守军敌军的主攻方向,并集合起来高唱《八百壮士之歌》,于以声援。

四行仓库隔着苏州河的英租界里的一位武官,也深为中国军人坚守死地而敬佩,曾多次托人婉劝孤军放下武装,特许他们退入英租界内,保障他们的生命安全。谢晋元婉拒了英国军人的好意说;“我们是中国军人,宁愿战死在闸北这块死地之内,也决不放弃杀敌的责任,没有命令,死也不退!”

28日夜,一名14岁的童子军杨惠敏(女),她在目睹了中国守军与日军的浴血奋战后发现,四行仓库四面被重叠的“太阳旗”,“米字旗”包围着,她突发奇想,假如在四行仓库顶上插上一面中国的国旗,这该是多么地鼓舞人心,而表现出我中华民族的凛然正气不可侵犯。于是,在这天夜色深浓之时,杨惠敏在内衣上包裹着一面大大的国旗,穿上童子军制服后,便静静地向四行仓库爬去。

半路上忽然枪炮声大响,她以为是敌人发现了她,于是急忙趴在地上,稍后仔细一看,原来是日军在向四行仓库进行夜间攻击。过了一些时间,炮火声慢慢地停了下来,于是,她又开始爬行,终于爬到了四行仓库东侧的楼下。

谢晋元与营长杨瑞符白天已从河对面的大黑板上知道了有人要来送国旗,但是万万想不到的是由一个14岁的女孩子送过来的,面对着杨惠敏递上来的一面被汗水浸透了的国旗,四行仓库内的勇士们都流下了激动的热泪。

29日拂晓,曙色微明之中,四行仓库的顶楼平台上,站着二十来人,庄重地举手向缓缓上升的中华民国的青天白日满地红的国旗敬礼。

这一天,在苏州河南岸的大楼顶上、堤岸边、街道上,数不清的人群忽然看见了四行仓库平台上升起了一面中国国旗,在四周日军的“太阳旗”包围中徐徐飘扬,显得是如此地醒目,如此地光彩夺目,人们脱帽、挥手致意,高喊“中华民族万岁!万岁!万万岁!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地