专题训练八 滑轮组综合分析与计算 同步练(含答案) 2024-2025学年物理教科版八年级下册

文档属性

| 名称 | 专题训练八 滑轮组综合分析与计算 同步练(含答案) 2024-2025学年物理教科版八年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 288.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 10:40:42 | ||

图片预览

文档简介

专题训练八 滑轮组综合分析与计算

承担重物绳子段数问题

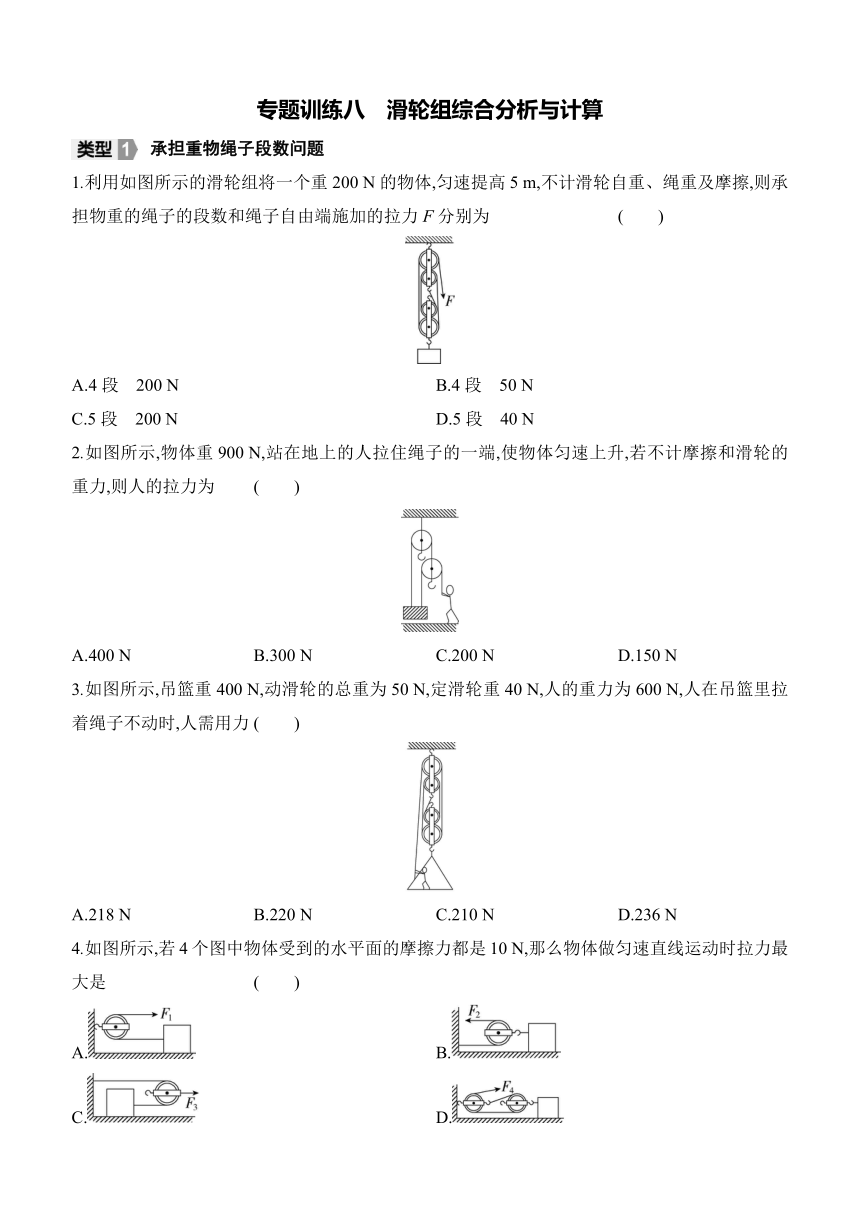

1.利用如图所示的滑轮组将一个重200 N的物体,匀速提高5 m,不计滑轮自重、绳重及摩擦,则承担物重的绳子的段数和绳子自由端施加的拉力F分别为 ( )

A.4段 200 N B.4段 50 N

C.5段 200 N D.5段 40 N

2.如图所示,物体重900 N,站在地上的人拉住绳子的一端,使物体匀速上升,若不计摩擦和滑轮的重力,则人的拉力为 ( )

A.400 N B.300 N C.200 N D.150 N

3.如图所示,吊篮重400 N,动滑轮的总重为50 N,定滑轮重40 N,人的重力为600 N,人在吊篮里拉着绳子不动时,人需用力 ( )

A.218 N B.220 N C.210 N D.236 N

4.如图所示,若4个图中物体受到的水平面的摩擦力都是10 N,那么物体做匀速直线运动时拉力最大是 ( )

A. B.

C. D.

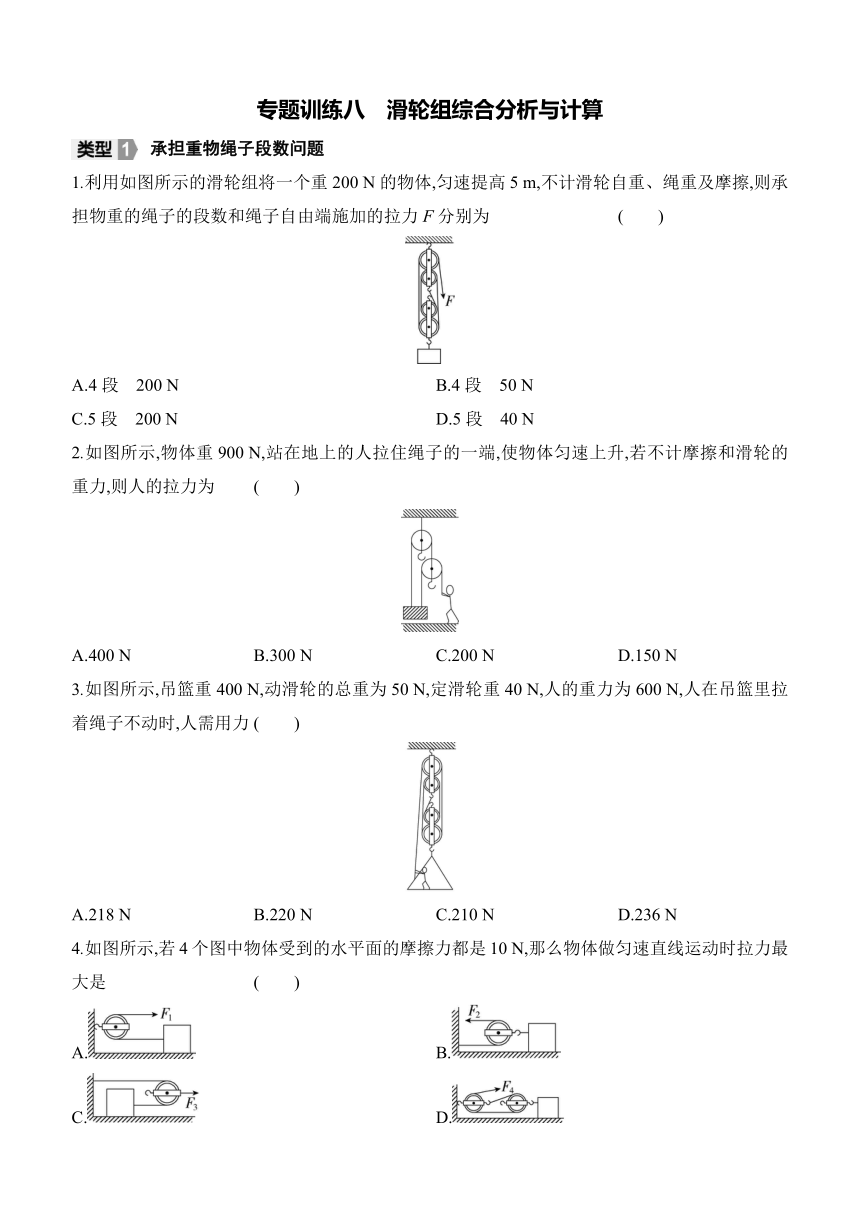

5.用如图所示的滑轮组匀速提起重1 000 N的物体,拉力为 N;如果要用200 N的拉力提升同一个物体,滑轮组承担物重的绳子的段数应为 股。(不计摩擦和动滑轮重)

拉力与重物移动距离问题

6.某场馆建设中,采用如图所示的装置提升重物,工人师傅站在水平地面上,竖直向下拉动绳子自由端,使物体A在5 s内匀速上升了2 m。已知物体A重400 N,每个滑轮重20 N,不计绳重与摩擦,下列说法不正确的是 ( )

A.人对绳子的拉力为210 N

B.绳子自由端移动的距离为6 m

C.绳子自由端移动的速度为0.8 m/s

D.使用此滑轮组能改变力的方向

7.如图所示,人向下匀速直线拉绳提升重物,已知物体重80 N,动滑轮重10 N,不计绳重及摩擦,在

5 s内将重物匀速提升0.5 m,人需用的拉力为 N,绳子自由端移动的距离为 m,绳子自由端移动速度是 m/s。

8.如图所示,A、B两个滑轮中, 是动滑轮,在不考虑滑轮重、绳重和绳与滑轮间的摩擦时,以0.1 m/s的速度匀速拉动物体C,物体C与桌面间的摩擦力是60 N,则绳子自由端移动的速度为

m/s,拉力F为 N。

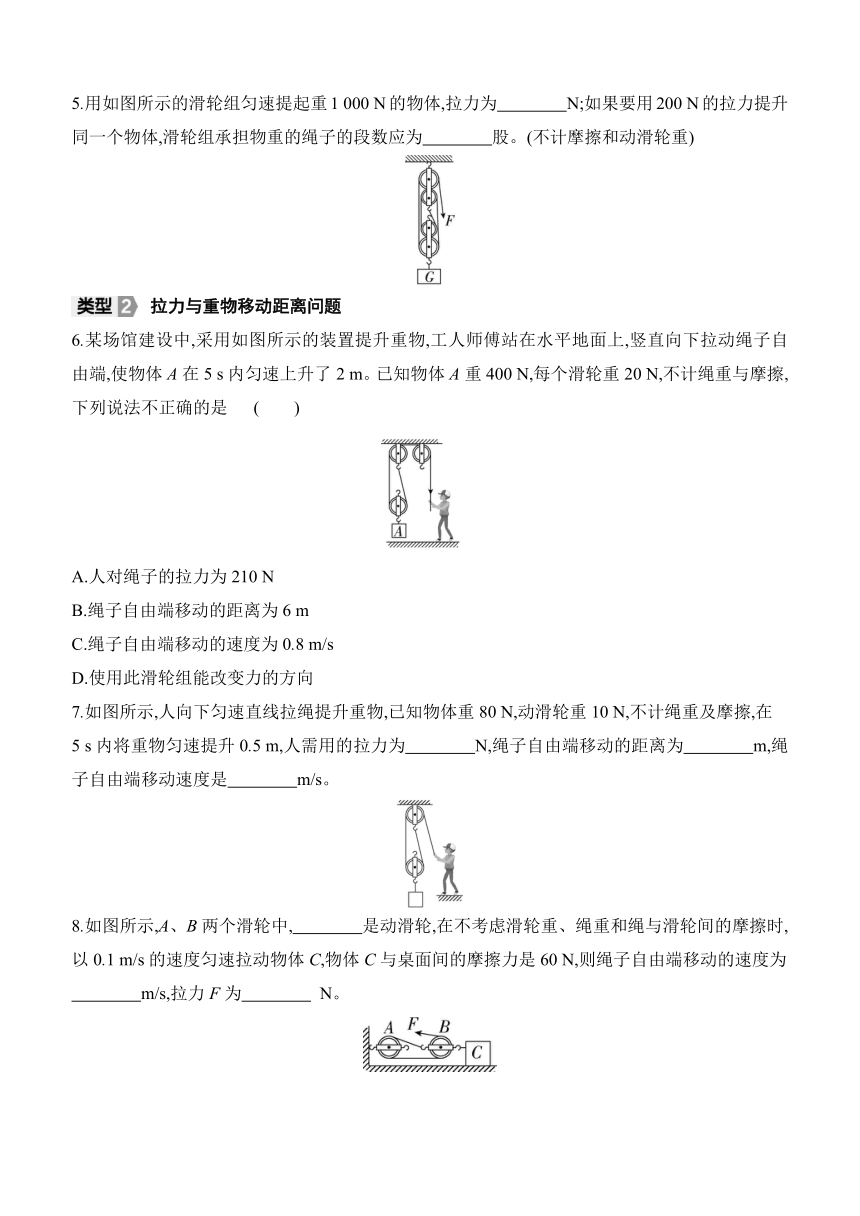

9.如图所示的动滑轮:

(1)不计摩擦和绳重,重120 N的物体在70 N拉力F作用下匀速上升,动滑轮重 N。

(2)若动滑轮重10 N,不计摩擦和绳重,物体在55 N拉力F作用下匀速上升,则物体重 N,物体上升0.5 m时,绳子自由端移动距离为 m,绳子自由端上升速度为0.4 m/s,则物体上升速度为 m/s。

最大拉力问题

10.(2025重庆阶段练习)如图所示,小明体重450 N,滑轮组上方绳子A能承受的最大拉力为1 300 N,每个滑轮重为100 N,当小明把重为400 N的物体匀速拉起时,小明对地面的压力为 N,小明利用这个滑轮组最多可以拉起 N的重物(不计绳重与摩擦)。

11.工人用如图所示的滑轮组,将重为550 N的货物以0.2 m/s的速度匀速提升,所用拉力为200 N(不计绳重和摩擦)。图中A滑轮的主要作用是改变 ,若滑轮组的绕绳能承受的最大拉力为300 N,最多能匀速提起重为 N的物体。

12.如图所示,体重为400 N的工人师傅用120 N的拉力,使重为300 N的物体以0.2 m/s的速度匀速提升。(不计绳重及摩擦)求:

(1)5 s内绳子自由端移动的距离。

(2)动滑轮的重力。

(3)若绳子所能承受的最大拉力为600 N,则工人师傅所能提起的最大物重是多少

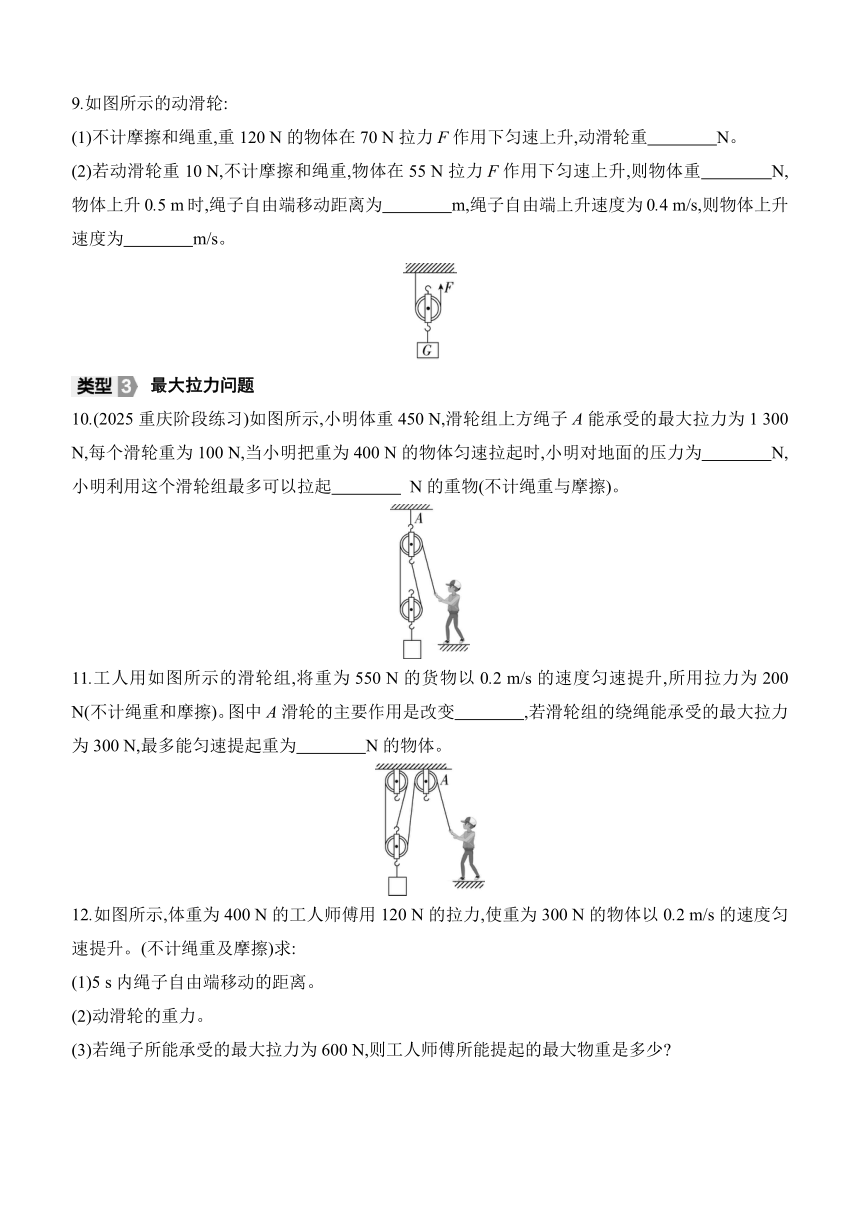

滑轮组绕线的画法

13.站在地面上的小明同学想用一个定滑轮和一个动滑轮组成一个滑轮组提升重物,请你用笔画线代替绳子将图中的两个滑轮连成符合要求的滑轮组。

14.如图所示,画出滑轮组提起重物最省力时绳子的绕法。

15.如图所示,某工人站在地面上用一根绳子通过由三个滑轮构成的滑轮组提升重物,请画出最省力的绕绳方法。

【详解答案】

1.B 解析:由图像可知承担物重的绳子段数为4,绳子自由端施加的拉力为F=G=×200 N=50 N,故选B。

2.B 解析:如图所示,物体受到的重力等于两个滑轮的拉力之和,

即F1+F2=G ①,对于下面的滑轮:F=F2 ②,对于上面的滑轮:F1=2F ③,将②③代入①得,2F+F=G,所以F=G=×900 N=300 N。故选B。

3.C 解析:将人、吊篮、动滑轮看作一个整体,处于静止状态,受力平衡。则人的拉力F=×(400 N+50 N+

600 N)=210 N。故选C。

4.C 解析:A.图中滑轮为定滑轮,则F1=f=10 N;B.图中滑轮为动滑轮,则F2=f=×10 N=5 N;C.图中滑轮为动滑轮,则F3=2f=2×10 N=20 N;D.图中为滑轮组,有两段绳子与动滑轮相连,则F4=f=×10 N=5 N,由此可知,拉力最大为20 N。故选C。

5.250 5 解析:由图可知,n=4,不计摩擦和动滑轮重,匀速提起重1 000 N的物体,拉力为F=G=×1 000 N=

250 N,要用200 N的拉力提升同一个重物,滑轮组承担重物的绳子的段数n===5。

6.B 解析:A.由图可知,绳子承重段数n=2,人对绳子的拉力为F拉=(G物+G动)=×(400 N+20 N)=210 N,故A正确,不符合题意;B.由图可知,n=2,物体A在5 s内匀速上升了2 m,则绳子自由端移动的距离为4 m,故B错误,符合题意;C.绳子自由端移动的速度v===0.8 m/s,故C正确,不符合题意;D.不借助滑轮组时,应向上拉动绳子才能使物体A向上移动,借助滑轮组,拉力方向向下,所以使用此滑轮组改变了力的方向,故D正确,不符合题意。故选B。

7.45 1 0.2

解析:如图所示,两段绳子承担动滑轮和物体的重力,故人需用的拉力为F=(G物+G动)=×(80 N+10 N)=45 N;绳子自由端移动的距离为s绳=2h物=2×0.5 m=1 m;绳子自由端移动速度v===0.2 m/s。

8.B 0.3 20

解析:由图可知,B滑轮的位置随物体一起运动,所以是动滑轮;由图可知,滑轮组上绳子的有效段数n=3,绳子自由端移动的速度为v=3v物=3×0.1 m/s=0.3 m/s;在不考虑滑轮重、绳重和绳与滑轮间的摩擦时,拉力F=f=×60 N=

20 N。

9.(1)20 (2)100 1 0.2

解析:(1)由图得,滑轮为动滑轮,不计摩擦和绳重,重120 N的物体在70 N拉力F作用下匀速上升,动滑轮重为

G动=2F-G=2×70 N-120 N=20 N。

(2)若动滑轮重10 N,不计摩擦和绳重,物体在55 N拉力F作用下匀速上升,则物重G'=2F'-G动=2×55 N-10 N=

100 N,物体上升0.5 m时,绳子自由端移动距离为s=2h=2×0.5 m=1 m,绳子自由端上升速度v'=0.4 m/s,则物体上升速度为v=v'=×0.4 m/s=0.2 m/s。

10.200 700

解析:由图可知,与动滑轮连接的绳子段数为2,当小明把重为400 N的物体匀速拉起时,拉力的大小为F=(G+

G轮)=×(400 N+100 N)=250 N,物体间力的作用是相互的,即绳子对小明的拉力也为250 N,则小明对地面的压力为F压=G-F=450 N-250 N=200 N;滑轮组上方绳子A能承受的最大拉力为1 300 N,可表示为FA=3F拉+G定 ①,根据滑轮组中拉力与物重的关系可知,F拉=(Gmax+G轮) =(Gmax+100 N) ②,将②代入①中可得,1 300 N=

3××(Gmax+100 N)+100 N,解得Gmax=700 N,此时F拉=400 N11.力的方向 850

解析:由图可知,A滑轮是定滑轮,定滑轮不能省力,但可以改变力的方向,所以图A滑轮的主要作用是改变力的方向。不计绳重和摩擦,当将550 N的货物匀速提升时,所用拉力为200 N,由F=(G+G动),可得G动=nF-G=3×200 N-550 N=50 N,若绳子能承受的最大拉力为300 N,能匀速提起物体的重力为G'=nF-G动=3×300 N-50 N=850 N。

12.解:(1)5 s内物体移动的高度

h=vt=0.2 m/s×5 s=1 m,

绳子自由端移动的距离

s=nh=3×1 m=3 m。

(2)由F=(G+G动)可得,动滑轮重力

G动=nF-G=3×120 N-300 N=60 N。

(3)因为工人师傅体重为400 N,则绳子最大拉力为400 N,由F=(G+G动)可得,工人师傅所能提起的最大物重G'=nF'-G动=3×400 N-60 N=1 140 N。

答:(1)5 s内绳子自由端移动的距离为3 m;

(2)动滑轮的重力为60 N;

(3)工人师傅所能提起的最大物重是1 140 N。

13.如图所示:

解析:用力往下拉绳把重物提升,说明人的拉力方向向下,绳子的起始端应系在定滑轮的挂钩上。

14.如图所示:

解析:图中定滑轮和动滑轮各有一个,要求最省力,则通过动滑轮的绳子段数最多为3,绳子先固定在动滑轮上面的挂钩上,再依次绕绳。

15.如图所示:

解析:由图可知,上面两个滑轮是定滑轮,下面一个滑轮是动滑轮,其中定滑轮只能改变力的方向,不能省力。承担物重的绳子段数越多越省力,一个动滑轮最多有3段绳子承担物重。

承担重物绳子段数问题

1.利用如图所示的滑轮组将一个重200 N的物体,匀速提高5 m,不计滑轮自重、绳重及摩擦,则承担物重的绳子的段数和绳子自由端施加的拉力F分别为 ( )

A.4段 200 N B.4段 50 N

C.5段 200 N D.5段 40 N

2.如图所示,物体重900 N,站在地上的人拉住绳子的一端,使物体匀速上升,若不计摩擦和滑轮的重力,则人的拉力为 ( )

A.400 N B.300 N C.200 N D.150 N

3.如图所示,吊篮重400 N,动滑轮的总重为50 N,定滑轮重40 N,人的重力为600 N,人在吊篮里拉着绳子不动时,人需用力 ( )

A.218 N B.220 N C.210 N D.236 N

4.如图所示,若4个图中物体受到的水平面的摩擦力都是10 N,那么物体做匀速直线运动时拉力最大是 ( )

A. B.

C. D.

5.用如图所示的滑轮组匀速提起重1 000 N的物体,拉力为 N;如果要用200 N的拉力提升同一个物体,滑轮组承担物重的绳子的段数应为 股。(不计摩擦和动滑轮重)

拉力与重物移动距离问题

6.某场馆建设中,采用如图所示的装置提升重物,工人师傅站在水平地面上,竖直向下拉动绳子自由端,使物体A在5 s内匀速上升了2 m。已知物体A重400 N,每个滑轮重20 N,不计绳重与摩擦,下列说法不正确的是 ( )

A.人对绳子的拉力为210 N

B.绳子自由端移动的距离为6 m

C.绳子自由端移动的速度为0.8 m/s

D.使用此滑轮组能改变力的方向

7.如图所示,人向下匀速直线拉绳提升重物,已知物体重80 N,动滑轮重10 N,不计绳重及摩擦,在

5 s内将重物匀速提升0.5 m,人需用的拉力为 N,绳子自由端移动的距离为 m,绳子自由端移动速度是 m/s。

8.如图所示,A、B两个滑轮中, 是动滑轮,在不考虑滑轮重、绳重和绳与滑轮间的摩擦时,以0.1 m/s的速度匀速拉动物体C,物体C与桌面间的摩擦力是60 N,则绳子自由端移动的速度为

m/s,拉力F为 N。

9.如图所示的动滑轮:

(1)不计摩擦和绳重,重120 N的物体在70 N拉力F作用下匀速上升,动滑轮重 N。

(2)若动滑轮重10 N,不计摩擦和绳重,物体在55 N拉力F作用下匀速上升,则物体重 N,物体上升0.5 m时,绳子自由端移动距离为 m,绳子自由端上升速度为0.4 m/s,则物体上升速度为 m/s。

最大拉力问题

10.(2025重庆阶段练习)如图所示,小明体重450 N,滑轮组上方绳子A能承受的最大拉力为1 300 N,每个滑轮重为100 N,当小明把重为400 N的物体匀速拉起时,小明对地面的压力为 N,小明利用这个滑轮组最多可以拉起 N的重物(不计绳重与摩擦)。

11.工人用如图所示的滑轮组,将重为550 N的货物以0.2 m/s的速度匀速提升,所用拉力为200 N(不计绳重和摩擦)。图中A滑轮的主要作用是改变 ,若滑轮组的绕绳能承受的最大拉力为300 N,最多能匀速提起重为 N的物体。

12.如图所示,体重为400 N的工人师傅用120 N的拉力,使重为300 N的物体以0.2 m/s的速度匀速提升。(不计绳重及摩擦)求:

(1)5 s内绳子自由端移动的距离。

(2)动滑轮的重力。

(3)若绳子所能承受的最大拉力为600 N,则工人师傅所能提起的最大物重是多少

滑轮组绕线的画法

13.站在地面上的小明同学想用一个定滑轮和一个动滑轮组成一个滑轮组提升重物,请你用笔画线代替绳子将图中的两个滑轮连成符合要求的滑轮组。

14.如图所示,画出滑轮组提起重物最省力时绳子的绕法。

15.如图所示,某工人站在地面上用一根绳子通过由三个滑轮构成的滑轮组提升重物,请画出最省力的绕绳方法。

【详解答案】

1.B 解析:由图像可知承担物重的绳子段数为4,绳子自由端施加的拉力为F=G=×200 N=50 N,故选B。

2.B 解析:如图所示,物体受到的重力等于两个滑轮的拉力之和,

即F1+F2=G ①,对于下面的滑轮:F=F2 ②,对于上面的滑轮:F1=2F ③,将②③代入①得,2F+F=G,所以F=G=×900 N=300 N。故选B。

3.C 解析:将人、吊篮、动滑轮看作一个整体,处于静止状态,受力平衡。则人的拉力F=×(400 N+50 N+

600 N)=210 N。故选C。

4.C 解析:A.图中滑轮为定滑轮,则F1=f=10 N;B.图中滑轮为动滑轮,则F2=f=×10 N=5 N;C.图中滑轮为动滑轮,则F3=2f=2×10 N=20 N;D.图中为滑轮组,有两段绳子与动滑轮相连,则F4=f=×10 N=5 N,由此可知,拉力最大为20 N。故选C。

5.250 5 解析:由图可知,n=4,不计摩擦和动滑轮重,匀速提起重1 000 N的物体,拉力为F=G=×1 000 N=

250 N,要用200 N的拉力提升同一个重物,滑轮组承担重物的绳子的段数n===5。

6.B 解析:A.由图可知,绳子承重段数n=2,人对绳子的拉力为F拉=(G物+G动)=×(400 N+20 N)=210 N,故A正确,不符合题意;B.由图可知,n=2,物体A在5 s内匀速上升了2 m,则绳子自由端移动的距离为4 m,故B错误,符合题意;C.绳子自由端移动的速度v===0.8 m/s,故C正确,不符合题意;D.不借助滑轮组时,应向上拉动绳子才能使物体A向上移动,借助滑轮组,拉力方向向下,所以使用此滑轮组改变了力的方向,故D正确,不符合题意。故选B。

7.45 1 0.2

解析:如图所示,两段绳子承担动滑轮和物体的重力,故人需用的拉力为F=(G物+G动)=×(80 N+10 N)=45 N;绳子自由端移动的距离为s绳=2h物=2×0.5 m=1 m;绳子自由端移动速度v===0.2 m/s。

8.B 0.3 20

解析:由图可知,B滑轮的位置随物体一起运动,所以是动滑轮;由图可知,滑轮组上绳子的有效段数n=3,绳子自由端移动的速度为v=3v物=3×0.1 m/s=0.3 m/s;在不考虑滑轮重、绳重和绳与滑轮间的摩擦时,拉力F=f=×60 N=

20 N。

9.(1)20 (2)100 1 0.2

解析:(1)由图得,滑轮为动滑轮,不计摩擦和绳重,重120 N的物体在70 N拉力F作用下匀速上升,动滑轮重为

G动=2F-G=2×70 N-120 N=20 N。

(2)若动滑轮重10 N,不计摩擦和绳重,物体在55 N拉力F作用下匀速上升,则物重G'=2F'-G动=2×55 N-10 N=

100 N,物体上升0.5 m时,绳子自由端移动距离为s=2h=2×0.5 m=1 m,绳子自由端上升速度v'=0.4 m/s,则物体上升速度为v=v'=×0.4 m/s=0.2 m/s。

10.200 700

解析:由图可知,与动滑轮连接的绳子段数为2,当小明把重为400 N的物体匀速拉起时,拉力的大小为F=(G+

G轮)=×(400 N+100 N)=250 N,物体间力的作用是相互的,即绳子对小明的拉力也为250 N,则小明对地面的压力为F压=G-F=450 N-250 N=200 N;滑轮组上方绳子A能承受的最大拉力为1 300 N,可表示为FA=3F拉+G定 ①,根据滑轮组中拉力与物重的关系可知,F拉=(Gmax+G轮) =(Gmax+100 N) ②,将②代入①中可得,1 300 N=

3××(Gmax+100 N)+100 N,解得Gmax=700 N,此时F拉=400 N

解析:由图可知,A滑轮是定滑轮,定滑轮不能省力,但可以改变力的方向,所以图A滑轮的主要作用是改变力的方向。不计绳重和摩擦,当将550 N的货物匀速提升时,所用拉力为200 N,由F=(G+G动),可得G动=nF-G=3×200 N-550 N=50 N,若绳子能承受的最大拉力为300 N,能匀速提起物体的重力为G'=nF-G动=3×300 N-50 N=850 N。

12.解:(1)5 s内物体移动的高度

h=vt=0.2 m/s×5 s=1 m,

绳子自由端移动的距离

s=nh=3×1 m=3 m。

(2)由F=(G+G动)可得,动滑轮重力

G动=nF-G=3×120 N-300 N=60 N。

(3)因为工人师傅体重为400 N,则绳子最大拉力为400 N,由F=(G+G动)可得,工人师傅所能提起的最大物重G'=nF'-G动=3×400 N-60 N=1 140 N。

答:(1)5 s内绳子自由端移动的距离为3 m;

(2)动滑轮的重力为60 N;

(3)工人师傅所能提起的最大物重是1 140 N。

13.如图所示:

解析:用力往下拉绳把重物提升,说明人的拉力方向向下,绳子的起始端应系在定滑轮的挂钩上。

14.如图所示:

解析:图中定滑轮和动滑轮各有一个,要求最省力,则通过动滑轮的绳子段数最多为3,绳子先固定在动滑轮上面的挂钩上,再依次绕绳。

15.如图所示:

解析:由图可知,上面两个滑轮是定滑轮,下面一个滑轮是动滑轮,其中定滑轮只能改变力的方向,不能省力。承担物重的绳子段数越多越省力,一个动滑轮最多有3段绳子承担物重。

同课章节目录