2015-2016冀教版语文八年级下册第四单元课件:第17课《岳阳楼记》(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016冀教版语文八年级下册第四单元课件:第17课《岳阳楼记》(共54张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 910.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。导入新课上节课我们学了一篇散文游记《小石潭记》,我们已经知道“记”作为一种古代文体,也是古文人写的比较多的一种散文体例,指作者对现实生活中的某物或某事有所感受,然后记下来。大家想一想我们学过的有哪些这样的文章?《小石潭记》《核舟记》,《桃花源记》,另外还有《游褒禅山记》、《五人墓碑记》等等,这些以后我们都会学到。今天我们要学习的就是这篇《岳阳楼记》。岳阳楼记学习目标1.能正确朗读课文,疏通文意,并在此基础上背诵课文。?

2.掌握重点实词、虚词的用法,积累常见的通假、一词多义等文言现象,提高阅读文言文的能力。?

3.学习文章写景、叙事、抒情和议论相结合及寓情于景、情景交融的写法。?

4.理解作者所阐述的观点,体会作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。?

5.通过对文本的品读、赏读,提高欣赏品味和培养审美情趣。重点、难点:??

1、学会自读浅近文言文,体会本文将叙事、写景、抒情、议论结合在一起的写法;???

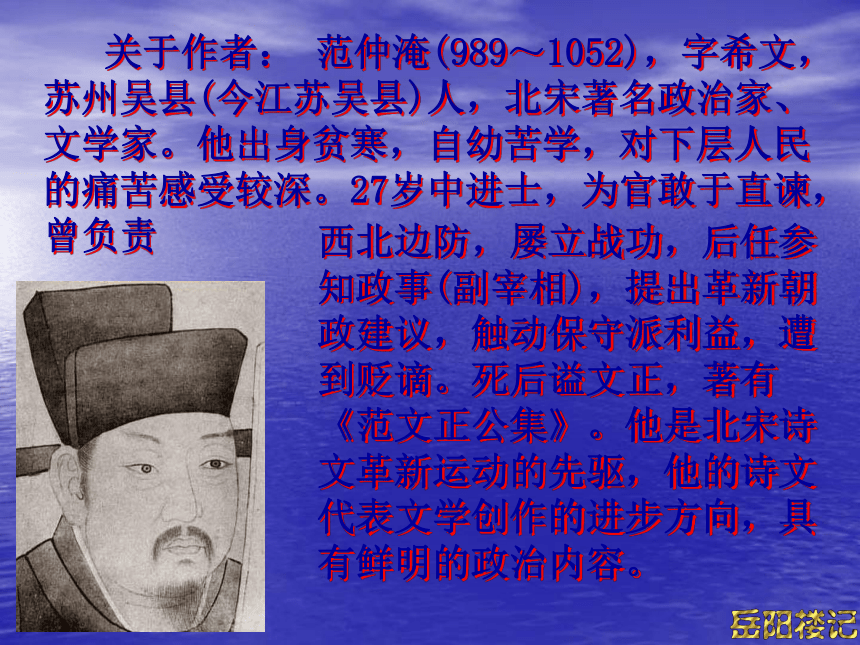

2、品味文章的语言,体味作者的旷达胸襟和政治抱负,了解古代政治家的忧国忧民情怀。范仲淹教学目标

⒈朗读、背诵全文。

⒉学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。

⒊理解作者所阐述的主要观点。

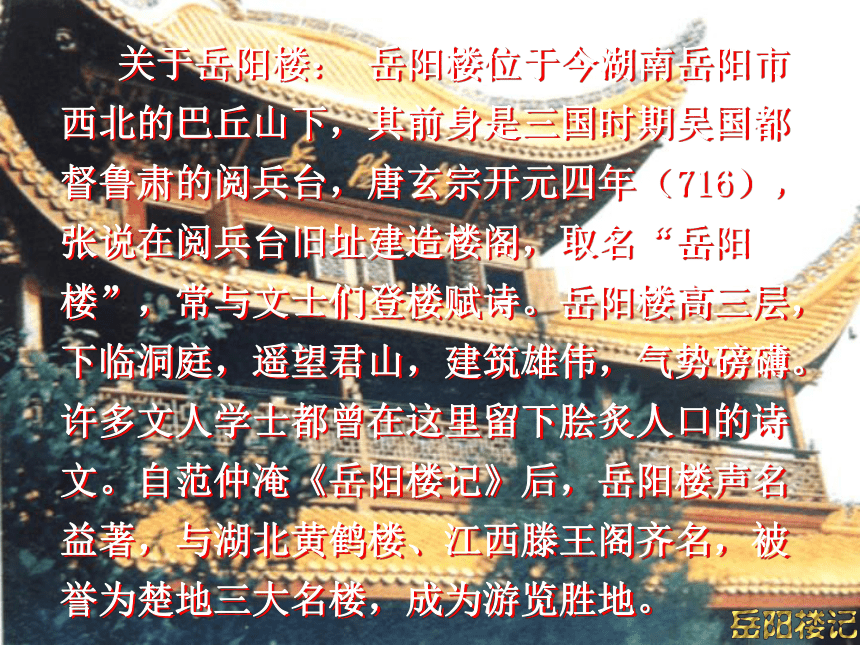

⒋学习和积累文言词汇。 关于岳阳楼: 岳阳楼位于今湖南岳阳市西北的巴丘山下,其前身是三国时期吴国都督鲁肃的阅兵台,唐玄宗开元四年(716),张说在阅兵台旧址建造楼阁,取名“岳阳楼”,常与文士们登楼赋诗。岳阳楼高三层,下临洞庭,遥望君山,建筑雄伟,气势磅礴。许多文人学士都曾在这里留下脍炙人口的诗文。自范仲淹《岳阳楼记》后,岳阳楼声名益著,与湖北黄鹤楼、江西滕王阁齐名,被誉为楚地三大名楼,成为游览胜地。解题 1046年,范仲淹的挚友滕子京谪守巴陵郡,重修岳阳楼。当时,范仲淹亦被贬在邓州作官。滕子京请范仲淹为重修岳阳楼写记,并送去一本《洞庭晚秋图》。范仲淹依据此图,凭着丰富的想象,写下了千古名篇《岳阳楼记》,表达了他“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。激励我们要以天下为己任,树立崇高的理想,要有宽阔的胸怀。自学要求:读准字音,画出重点实词;

画出描写洞庭湖的句子;

按实词类型分类积累;

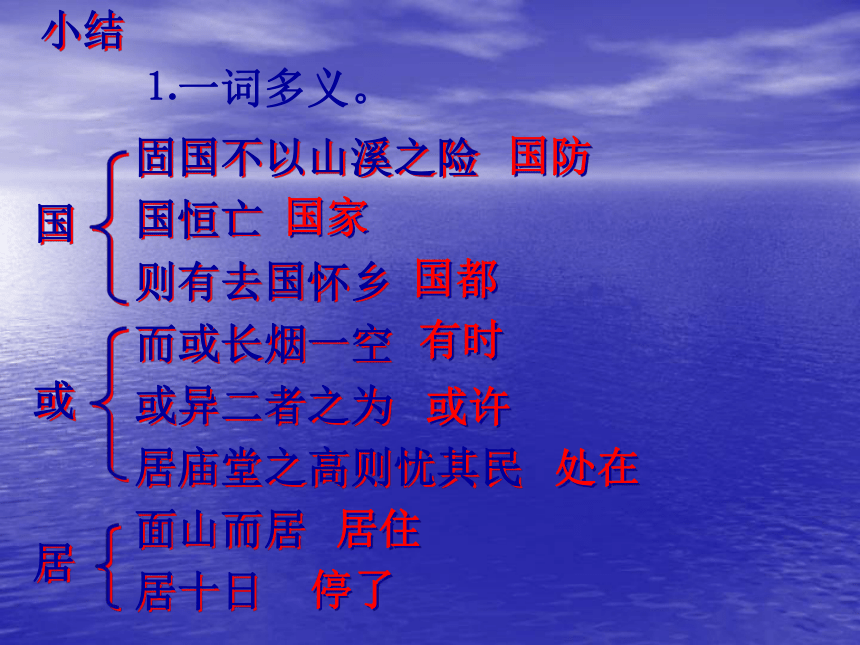

听录音,加深理解;小结固国不以山溪之险

国恒亡

则有去国怀乡

而或长烟一空

或异二者之为

居庙堂之高则忧其民

面山而居

居十日⒈一词多义。国或居国防国家国都有时或许处在居住停了初极狭,才通人

政通人和,百废具兴

鸣之而不能通其意

则有心旷神怡

土地平旷,屋舍严然通通过顺利通晓旷开朗宽广 ⒉通假字。

百废具兴。

属予作文以记之。具,同“俱”,全,都属,同“嘱”,嘱咐⒊虚词。

属予作文以记之

不以物喜

固国不以山溪之险

所以动心忍性

其必曰

其喜洋洋者矣

必先苦其心志以其来因凭用来代词:他,他们语气词代词:他的跟踪练习:

㈠ 下面用谈停顿有误的一项是( )

A.滕子京/谪守/巴陵郡。

B.属予/作文/以记之。

C.予观夫/巴陵/胜状。

D.此则/岳阳楼/之大/观也。D㈡下面句子不是骈句的一项是( )

A.衔远山,吞长江

B.朝晖夕阴,气象万千

C.日星隐耀,山岳潜形

D.不以物喜,不以己悲B给课文分段并归纳段意第一部分(1 段)

第二部分(2~4段)

第一层(2段)

第二层(3、4段)

第三部分(5段)

记叙重修岳阳楼的背景及作记的缘由,由此生发出一篇之意。 文章主体。写“迁客骚人”或悲或喜的“览物之情。” 写洞庭湖雄伟壮丽的景象并提出“览物之情,得无异乎”一问。 用两个排比段分别写出“迁客骚人”的“览物之情”——一明一暗,一喜一悲,形成鲜明对比。 抒发作者的阔大胸襟和政治抱负。这是全文的核心。读第一段文字,思考下列问题:

1、这一段写了哪些内容?

2、文中哪个词点出藤子京的身份?

哪些句子写出他的政绩?简述重修背景:政通人和,百废具兴概括重修盛况:增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。点明作记缘由:属予作文以记之。谪守政通人和,百废具兴。作者对藤子京在贬谪生活中能做出如此政绩倍加赞赏。读第二段,回答以下问题:

1、这一段写的是什么景色?是从哪两个角度来写的?

2、作者写岳阳楼的地理位置有什么作用?本段写在岳阳楼上眺望洞庭湖的雄伟远景:先从空间上形容湖面的广阔浩淼:

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。再从时间上表现景物的千变万化:

朝晖夕阴,气象万千。引出”迁客骚人,多会于此。“引发“览物之情,得无异乎?”

的疑问和感慨,从而自然引出下文的”景“之异和”情“之异。 读第三段和第四段文字,回答下列问题:

1、这两段写的景象有什么不同?

2、两种不同景象使“览物”的“迁客骚人”的心情有何不同?

为什么会有这样的不同?

3、这两段运用什么写法?有什么作用?异阴晴悲喜对比对比 作者用哪些话概括说明了“迁客骚人”的“悲”和“喜”?这样写的目的是什么? “去国怀乡,忧谗畏讥”概括说明了“迁客骚人”的“悲”,“心旷神怡,宠辱偕忘”概括说明了“迁客骚人”的“喜”。这样写是为了将这类人的悲喜感情跟“古仁人之心’作对比,引出下文,由写情自然转入议论,突出全文的主旨。 读第五段,回答下列问题

1、这一段作者用了哪两个设问?引出怎样的议论、抒情?

有什么作用?

2、最后一个感叹句的作用是什么?第一个设问以“古仁人”与“迁客骚人”相比较,表明两者迥然不同:

迁客骚人或喜或悲,皆因景物的变化和自己的得失;而古仁人则

“不以物喜,不以己悲”,或忧其民,或忧其君。突出一个“忧”字。

第二个设问,推进一层,提出全文的中心观点:

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。收束全文,既表达自己坚定的志向,又含蓄地表达对友人的

慰勉之情。 分析课文各段之间的关系:

第一段:叙事第二段:写景第三、四段:写景、抒情第五段:议论、申志是全文的引子,简介重修岳阳楼的背景和作记缘由,下文的

写景、议论、抒情都围绕如何对待贬谪而展开。总写洞庭湖的景观,并提出“览物之情,得无异乎?”的问题。分写洞庭湖或阴或晴的不同景色和“览物”者的不同感受,为下文发表议论、申述抱负作好铺垫。紧承上文,借“古仁人之心”表达自己“不以物喜,不以己悲”的旷达胸怀和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高抱负。 怎样理解“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句话? 我国古代早有“与民同乐”的思想。孟子之:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”这里说的“乐以天下,忧以天下”来源于民本思想。 范仲淹在本文中把它发展成为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的观点,并以此作为对待仕途进退的原则,表现他旷达的胸襟和伟大的抱负。他提倡的吃苦在前,享受在后的精神,在今天仍有着借鉴和教育的意义。文章最后一段是怎样推出这个警句的? 作者十分巧妙地利用设问方式逐层推进,最后才点出警句。先用比较方式设问,以“不以物喜……则忧其君”点明“古仁人之心”的内涵,显示了“古仁人”的阔大胸襟和高尚的道德情操。由此得出“进亦忧,退亦忧”的论断,突出一个“忧”字,自然引出第二个设问“何时而乐”,使文章又推进一层。设问后而警句出现,给人印象极深。小结 本文题为《岳阳楼记》,自然要写岳阳楼的景色,但作者的意图却是借题发挥,谈一个人应有的政治抱负,并以此规劝友人。文章先由叙事入手,从重修岳阳楼的背景,说到岳阳楼的“大观”,再写“迁客骚人”登楼时一悲一喜的情怀,最后将这种情怀跟“古仁人之心”作对比,自然引出议论,说明作者意图。文章把叙事、写景、抒情、议论自然结合起来,句式上骈散交错,节奏不断变化,读起来声调铿锵,使人产生审美的感受。课堂练习:阅读下面语段.回答问题。

嗟乎!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? ⒈这段文字选自《 》, 作者_______,他是_____(朝代)_____家、_____家。 ⒉“或异二者之为”中的“二者”是指( )

A.“迁客骚人”和“商旅”。

B.“霪雨霏霏,连月不开”和“春和景明,波澜不惊”。

C.“去国怀乡……感极而悲者”和“心旷神怡……,其喜洋洋者。”

D.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。岳阳楼记范仲淹北宋政治文学C ⒊“是进亦忧,退亦忧”中的“进”和“退”分别指( )

A.“不以物喜”和“不以己悲”。

B.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。

C.“忧其君”和“忧其民”。

D.“先天下之忧”和“后天下之乐”。B ⒋“噫!微斯人,吾谁与归?”句中的“斯人”指的是_______,这种人的忧乐观是_______________,_______________。作者以此鞭策自己并勉励朋友________。滕子京古仁人先天下之忧而忧后天下之乐而乐要点勾勒 全文分三部分。第一段为第一部分,写重修岳阳楼的背景和作记缘由。第二、三、四段为第二部分,写观巴陵胜状,览物之情各异。第二段为第一层,先写洞庭湖全景,接着由景入情,由“(迁客骚人)览物之情,得无异乎?”这一句引起下文。第三、四段为第二层,承上分写“迁客骚人”的“览物之情”。第五、六段为第三部分,抒发作者的旷达胸怀和政治抱负。结构图示岳阳楼记一.写作缘由背景:谪守 政通人和 百废具兴

缘由:属予作文以记之二.巴陵胜状览物之情⒈岳阳楼大观:横无际涯,气象万千览物之情,得无异乎迁客骚人

览物之情阴——悲

晴——喜抒情三.古仁人之心不以物喜 不以己悲

先…忧 后…乐(主旨)议论⒉ 成语:

政通人和 浩浩汤汤

一碧万顷 心旷神怡

气象万千 百废具兴分析鉴赏1.了解作者的基本构思和文章的特色

本文构思精巧。作者不写岳阳楼历史和重修经过,也不泛泛铺陈周围湖光山色,而是抓住不同的人对景物所产生的不同之情,引出对古仁人之心的探求,从而表明了自己的政治主张。

文章叙事、写景、议论和抒情相结合在一起,以叙事作引子,写景引出抒情,抒情诱发议论,环环相扣,有力地揭示了主题。2.本文在语言上骈散句交错使用 骈句指的是结构相似、内容相关、行文相邻、字数相等的两句话,跟对偶相似,只是不像对偶那样在音韵上有严格的要求。散句,则是相对于骈句而言,也可以说,骈句以外的句子都是散句。首段叙事用散句,写岳阳楼大观用骈句,起、结句又为散句,洞庭湖上一阴一晴多为骈句,结句又为散句,节奏不断变化,读起来声调铿锵,给人以美的享受。 阅读下面一段文字,回答问题。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? A.本段开头以“古仁人之心”与“二者之为”相比较,引出了下文的议论。

B.“退亦忧”与“居庙堂之高则忧其民”相呼应。

C.“微斯人,吾谁与归?”这句话的意思是:没有这种人,我同谁一道呢?

D.这段文字,抒发了作者的旷达胸怀和政治抱负。对本文段理解不正确的是( )。B ⒈给下列画线的字注音全对的一组是( )。

A.浩浩汤汤( shāng )

宠辱偕忘( jiē )

B.岸芷汀兰( dīng )

谪守巴陵郡( zhé )

C.一碧万顷( qǐng )

霪雨霏霏( yín )

D.心旷神怡( yí )

阴风怒号( hào )Cháotīngxié ⒉对下列画线的词语解释不正确的一组是( )。

A.予观夫巴陵胜状(好的景色)

朝晖夕阴(日光)

B.滕子京谪守巴陵郡(任……太守)

百废具兴(兴办)

C.南极潇湘(尽)

薄暮冥冥(跟“厚”相对)

D.前人之述备矣(详尽)

居庙堂之高则忧其民(处在)C ⒊下列画线的词意思完全相同的一项是( )。

A.属予作文以记之

不以物喜,不以己悲

B.去国怀乡

敌国外患

C.长烟一空

一碧万顷

D.予观夫巴陵胜状

此则岳阳楼之大观也C⒋没有通假字的一句是( )。

A.越明年,政通人和,百废具兴。

B.属予作文以记之。

C.河曲智叟亡以应。

D.衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。D⒌下列不是对偶的一项是( )。

A.北通巫峡,南极潇湘。

B.日星隐耀,山岳潜形。

C.朝晖夕阴,气象万千。

D.居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。C ⒍《岳阳楼记》选自《 》,作者 ,字希文,宋朝 家、

家。 ⒎《岳阳楼记》为历代名篇,文章以凝练优美的语言劝勉友人学习古仁人的“ ”的高尚情操,并抒发了“ .

”的远大政治抱负。 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐文学范文正公集范仲淹政治不以物喜,不以己悲阅读语段,回答问题。

予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? ⒏选出对加点字“或”、“为”理解正确的一项是( )。

A.也许 因为 B.或者 心情

C.也许 心情 D.或者 因为C⒐请给下面一句话划分节奏。

居 庙 堂 之 高 则 忧 其 民//// ⒑选出对“或异二者之为”中的“二者”理解恰当的一项是( )。

A.指“不以物喜,不以己悲”中悲苦两种情况。

B.指“唐贤”与“今人”这两种不同的人。

C.指“迁客骚人”中览物而喜与览物而悲的两种情况。

D.指“忧谗畏讥者”和“心旷神怡者”.D ⒒“不以物喜,不以己悲”的正确意思是: 不因为外物的好坏和个人的得失而高兴或悲伤。⒓这段文字的中心意思是:抒发作者阔大胸襟和政治抱负。 如何评价作者的思想观点和现实意义 范仲淹提出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的观点,并以此作为仕途进退的原则,这是他有远大政治抱负的表现。

他的忧君思想固然带有时代和阶级

的局限性,但他那忧国忧民,以天下为

己任的政治抱负,积极向上,奋发有为

的思想,吃苦在前、享乐在后的品德,

在今天仍然具有借鉴和教育意义。

2.掌握重点实词、虚词的用法,积累常见的通假、一词多义等文言现象,提高阅读文言文的能力。?

3.学习文章写景、叙事、抒情和议论相结合及寓情于景、情景交融的写法。?

4.理解作者所阐述的观点,体会作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。?

5.通过对文本的品读、赏读,提高欣赏品味和培养审美情趣。重点、难点:??

1、学会自读浅近文言文,体会本文将叙事、写景、抒情、议论结合在一起的写法;???

2、品味文章的语言,体味作者的旷达胸襟和政治抱负,了解古代政治家的忧国忧民情怀。范仲淹教学目标

⒈朗读、背诵全文。

⒉学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。

⒊理解作者所阐述的主要观点。

⒋学习和积累文言词汇。 关于岳阳楼: 岳阳楼位于今湖南岳阳市西北的巴丘山下,其前身是三国时期吴国都督鲁肃的阅兵台,唐玄宗开元四年(716),张说在阅兵台旧址建造楼阁,取名“岳阳楼”,常与文士们登楼赋诗。岳阳楼高三层,下临洞庭,遥望君山,建筑雄伟,气势磅礴。许多文人学士都曾在这里留下脍炙人口的诗文。自范仲淹《岳阳楼记》后,岳阳楼声名益著,与湖北黄鹤楼、江西滕王阁齐名,被誉为楚地三大名楼,成为游览胜地。解题 1046年,范仲淹的挚友滕子京谪守巴陵郡,重修岳阳楼。当时,范仲淹亦被贬在邓州作官。滕子京请范仲淹为重修岳阳楼写记,并送去一本《洞庭晚秋图》。范仲淹依据此图,凭着丰富的想象,写下了千古名篇《岳阳楼记》,表达了他“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。激励我们要以天下为己任,树立崇高的理想,要有宽阔的胸怀。自学要求:读准字音,画出重点实词;

画出描写洞庭湖的句子;

按实词类型分类积累;

听录音,加深理解;小结固国不以山溪之险

国恒亡

则有去国怀乡

而或长烟一空

或异二者之为

居庙堂之高则忧其民

面山而居

居十日⒈一词多义。国或居国防国家国都有时或许处在居住停了初极狭,才通人

政通人和,百废具兴

鸣之而不能通其意

则有心旷神怡

土地平旷,屋舍严然通通过顺利通晓旷开朗宽广 ⒉通假字。

百废具兴。

属予作文以记之。具,同“俱”,全,都属,同“嘱”,嘱咐⒊虚词。

属予作文以记之

不以物喜

固国不以山溪之险

所以动心忍性

其必曰

其喜洋洋者矣

必先苦其心志以其来因凭用来代词:他,他们语气词代词:他的跟踪练习:

㈠ 下面用谈停顿有误的一项是( )

A.滕子京/谪守/巴陵郡。

B.属予/作文/以记之。

C.予观夫/巴陵/胜状。

D.此则/岳阳楼/之大/观也。D㈡下面句子不是骈句的一项是( )

A.衔远山,吞长江

B.朝晖夕阴,气象万千

C.日星隐耀,山岳潜形

D.不以物喜,不以己悲B给课文分段并归纳段意第一部分(1 段)

第二部分(2~4段)

第一层(2段)

第二层(3、4段)

第三部分(5段)

记叙重修岳阳楼的背景及作记的缘由,由此生发出一篇之意。 文章主体。写“迁客骚人”或悲或喜的“览物之情。” 写洞庭湖雄伟壮丽的景象并提出“览物之情,得无异乎”一问。 用两个排比段分别写出“迁客骚人”的“览物之情”——一明一暗,一喜一悲,形成鲜明对比。 抒发作者的阔大胸襟和政治抱负。这是全文的核心。读第一段文字,思考下列问题:

1、这一段写了哪些内容?

2、文中哪个词点出藤子京的身份?

哪些句子写出他的政绩?简述重修背景:政通人和,百废具兴概括重修盛况:增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。点明作记缘由:属予作文以记之。谪守政通人和,百废具兴。作者对藤子京在贬谪生活中能做出如此政绩倍加赞赏。读第二段,回答以下问题:

1、这一段写的是什么景色?是从哪两个角度来写的?

2、作者写岳阳楼的地理位置有什么作用?本段写在岳阳楼上眺望洞庭湖的雄伟远景:先从空间上形容湖面的广阔浩淼:

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。再从时间上表现景物的千变万化:

朝晖夕阴,气象万千。引出”迁客骚人,多会于此。“引发“览物之情,得无异乎?”

的疑问和感慨,从而自然引出下文的”景“之异和”情“之异。 读第三段和第四段文字,回答下列问题:

1、这两段写的景象有什么不同?

2、两种不同景象使“览物”的“迁客骚人”的心情有何不同?

为什么会有这样的不同?

3、这两段运用什么写法?有什么作用?异阴晴悲喜对比对比 作者用哪些话概括说明了“迁客骚人”的“悲”和“喜”?这样写的目的是什么? “去国怀乡,忧谗畏讥”概括说明了“迁客骚人”的“悲”,“心旷神怡,宠辱偕忘”概括说明了“迁客骚人”的“喜”。这样写是为了将这类人的悲喜感情跟“古仁人之心’作对比,引出下文,由写情自然转入议论,突出全文的主旨。 读第五段,回答下列问题

1、这一段作者用了哪两个设问?引出怎样的议论、抒情?

有什么作用?

2、最后一个感叹句的作用是什么?第一个设问以“古仁人”与“迁客骚人”相比较,表明两者迥然不同:

迁客骚人或喜或悲,皆因景物的变化和自己的得失;而古仁人则

“不以物喜,不以己悲”,或忧其民,或忧其君。突出一个“忧”字。

第二个设问,推进一层,提出全文的中心观点:

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。收束全文,既表达自己坚定的志向,又含蓄地表达对友人的

慰勉之情。 分析课文各段之间的关系:

第一段:叙事第二段:写景第三、四段:写景、抒情第五段:议论、申志是全文的引子,简介重修岳阳楼的背景和作记缘由,下文的

写景、议论、抒情都围绕如何对待贬谪而展开。总写洞庭湖的景观,并提出“览物之情,得无异乎?”的问题。分写洞庭湖或阴或晴的不同景色和“览物”者的不同感受,为下文发表议论、申述抱负作好铺垫。紧承上文,借“古仁人之心”表达自己“不以物喜,不以己悲”的旷达胸怀和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高抱负。 怎样理解“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句话? 我国古代早有“与民同乐”的思想。孟子之:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”这里说的“乐以天下,忧以天下”来源于民本思想。 范仲淹在本文中把它发展成为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的观点,并以此作为对待仕途进退的原则,表现他旷达的胸襟和伟大的抱负。他提倡的吃苦在前,享受在后的精神,在今天仍有着借鉴和教育的意义。文章最后一段是怎样推出这个警句的? 作者十分巧妙地利用设问方式逐层推进,最后才点出警句。先用比较方式设问,以“不以物喜……则忧其君”点明“古仁人之心”的内涵,显示了“古仁人”的阔大胸襟和高尚的道德情操。由此得出“进亦忧,退亦忧”的论断,突出一个“忧”字,自然引出第二个设问“何时而乐”,使文章又推进一层。设问后而警句出现,给人印象极深。小结 本文题为《岳阳楼记》,自然要写岳阳楼的景色,但作者的意图却是借题发挥,谈一个人应有的政治抱负,并以此规劝友人。文章先由叙事入手,从重修岳阳楼的背景,说到岳阳楼的“大观”,再写“迁客骚人”登楼时一悲一喜的情怀,最后将这种情怀跟“古仁人之心”作对比,自然引出议论,说明作者意图。文章把叙事、写景、抒情、议论自然结合起来,句式上骈散交错,节奏不断变化,读起来声调铿锵,使人产生审美的感受。课堂练习:阅读下面语段.回答问题。

嗟乎!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? ⒈这段文字选自《 》, 作者_______,他是_____(朝代)_____家、_____家。 ⒉“或异二者之为”中的“二者”是指( )

A.“迁客骚人”和“商旅”。

B.“霪雨霏霏,连月不开”和“春和景明,波澜不惊”。

C.“去国怀乡……感极而悲者”和“心旷神怡……,其喜洋洋者。”

D.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。岳阳楼记范仲淹北宋政治文学C ⒊“是进亦忧,退亦忧”中的“进”和“退”分别指( )

A.“不以物喜”和“不以己悲”。

B.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。

C.“忧其君”和“忧其民”。

D.“先天下之忧”和“后天下之乐”。B ⒋“噫!微斯人,吾谁与归?”句中的“斯人”指的是_______,这种人的忧乐观是_______________,_______________。作者以此鞭策自己并勉励朋友________。滕子京古仁人先天下之忧而忧后天下之乐而乐要点勾勒 全文分三部分。第一段为第一部分,写重修岳阳楼的背景和作记缘由。第二、三、四段为第二部分,写观巴陵胜状,览物之情各异。第二段为第一层,先写洞庭湖全景,接着由景入情,由“(迁客骚人)览物之情,得无异乎?”这一句引起下文。第三、四段为第二层,承上分写“迁客骚人”的“览物之情”。第五、六段为第三部分,抒发作者的旷达胸怀和政治抱负。结构图示岳阳楼记一.写作缘由背景:谪守 政通人和 百废具兴

缘由:属予作文以记之二.巴陵胜状览物之情⒈岳阳楼大观:横无际涯,气象万千览物之情,得无异乎迁客骚人

览物之情阴——悲

晴——喜抒情三.古仁人之心不以物喜 不以己悲

先…忧 后…乐(主旨)议论⒉ 成语:

政通人和 浩浩汤汤

一碧万顷 心旷神怡

气象万千 百废具兴分析鉴赏1.了解作者的基本构思和文章的特色

本文构思精巧。作者不写岳阳楼历史和重修经过,也不泛泛铺陈周围湖光山色,而是抓住不同的人对景物所产生的不同之情,引出对古仁人之心的探求,从而表明了自己的政治主张。

文章叙事、写景、议论和抒情相结合在一起,以叙事作引子,写景引出抒情,抒情诱发议论,环环相扣,有力地揭示了主题。2.本文在语言上骈散句交错使用 骈句指的是结构相似、内容相关、行文相邻、字数相等的两句话,跟对偶相似,只是不像对偶那样在音韵上有严格的要求。散句,则是相对于骈句而言,也可以说,骈句以外的句子都是散句。首段叙事用散句,写岳阳楼大观用骈句,起、结句又为散句,洞庭湖上一阴一晴多为骈句,结句又为散句,节奏不断变化,读起来声调铿锵,给人以美的享受。 阅读下面一段文字,回答问题。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? A.本段开头以“古仁人之心”与“二者之为”相比较,引出了下文的议论。

B.“退亦忧”与“居庙堂之高则忧其民”相呼应。

C.“微斯人,吾谁与归?”这句话的意思是:没有这种人,我同谁一道呢?

D.这段文字,抒发了作者的旷达胸怀和政治抱负。对本文段理解不正确的是( )。B ⒈给下列画线的字注音全对的一组是( )。

A.浩浩汤汤( shāng )

宠辱偕忘( jiē )

B.岸芷汀兰( dīng )

谪守巴陵郡( zhé )

C.一碧万顷( qǐng )

霪雨霏霏( yín )

D.心旷神怡( yí )

阴风怒号( hào )Cháotīngxié ⒉对下列画线的词语解释不正确的一组是( )。

A.予观夫巴陵胜状(好的景色)

朝晖夕阴(日光)

B.滕子京谪守巴陵郡(任……太守)

百废具兴(兴办)

C.南极潇湘(尽)

薄暮冥冥(跟“厚”相对)

D.前人之述备矣(详尽)

居庙堂之高则忧其民(处在)C ⒊下列画线的词意思完全相同的一项是( )。

A.属予作文以记之

不以物喜,不以己悲

B.去国怀乡

敌国外患

C.长烟一空

一碧万顷

D.予观夫巴陵胜状

此则岳阳楼之大观也C⒋没有通假字的一句是( )。

A.越明年,政通人和,百废具兴。

B.属予作文以记之。

C.河曲智叟亡以应。

D.衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。D⒌下列不是对偶的一项是( )。

A.北通巫峡,南极潇湘。

B.日星隐耀,山岳潜形。

C.朝晖夕阴,气象万千。

D.居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。C ⒍《岳阳楼记》选自《 》,作者 ,字希文,宋朝 家、

家。 ⒎《岳阳楼记》为历代名篇,文章以凝练优美的语言劝勉友人学习古仁人的“ ”的高尚情操,并抒发了“ .

”的远大政治抱负。 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐文学范文正公集范仲淹政治不以物喜,不以己悲阅读语段,回答问题。

予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? ⒏选出对加点字“或”、“为”理解正确的一项是( )。

A.也许 因为 B.或者 心情

C.也许 心情 D.或者 因为C⒐请给下面一句话划分节奏。

居 庙 堂 之 高 则 忧 其 民//// ⒑选出对“或异二者之为”中的“二者”理解恰当的一项是( )。

A.指“不以物喜,不以己悲”中悲苦两种情况。

B.指“唐贤”与“今人”这两种不同的人。

C.指“迁客骚人”中览物而喜与览物而悲的两种情况。

D.指“忧谗畏讥者”和“心旷神怡者”.D ⒒“不以物喜,不以己悲”的正确意思是: 不因为外物的好坏和个人的得失而高兴或悲伤。⒓这段文字的中心意思是:抒发作者阔大胸襟和政治抱负。 如何评价作者的思想观点和现实意义 范仲淹提出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的观点,并以此作为仕途进退的原则,这是他有远大政治抱负的表现。

他的忧君思想固然带有时代和阶级

的局限性,但他那忧国忧民,以天下为

己任的政治抱负,积极向上,奋发有为

的思想,吃苦在前、享乐在后的品德,

在今天仍然具有借鉴和教育意义。