广东省惠州市2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(图片版, 含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省惠州市2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(图片版, 含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-24 09:49:34 | ||

图片预览

文档简介

惠州市2024一2025学年高一第一学期期末考试

历史

说明:本卷共6页,32小题。满分100分,考试时间75分钟。

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。

1.在大部分中华文明起源阶段的遗址中,尚未发现坚固的城堡,一些大型都邑甚至都没

有外城垣。距今五六千年前的良褚古城,城垣宽而低矮,主要功能是防水。而西亚四

五手年前的许多城堡,城墙、马面、塔楼等一应俱全。据此可知,早期中华文明更具有

A.开放性

B.和平性

C.统一性

D.连续性

2.有学者认为,夏商西周王朝国家的结构是复合制的,位于中央的王国是王朝内的“国

上之国”,位于周边的诸侯邦国是王朝内的“国中之国”,整个王朝国家都以王为“天

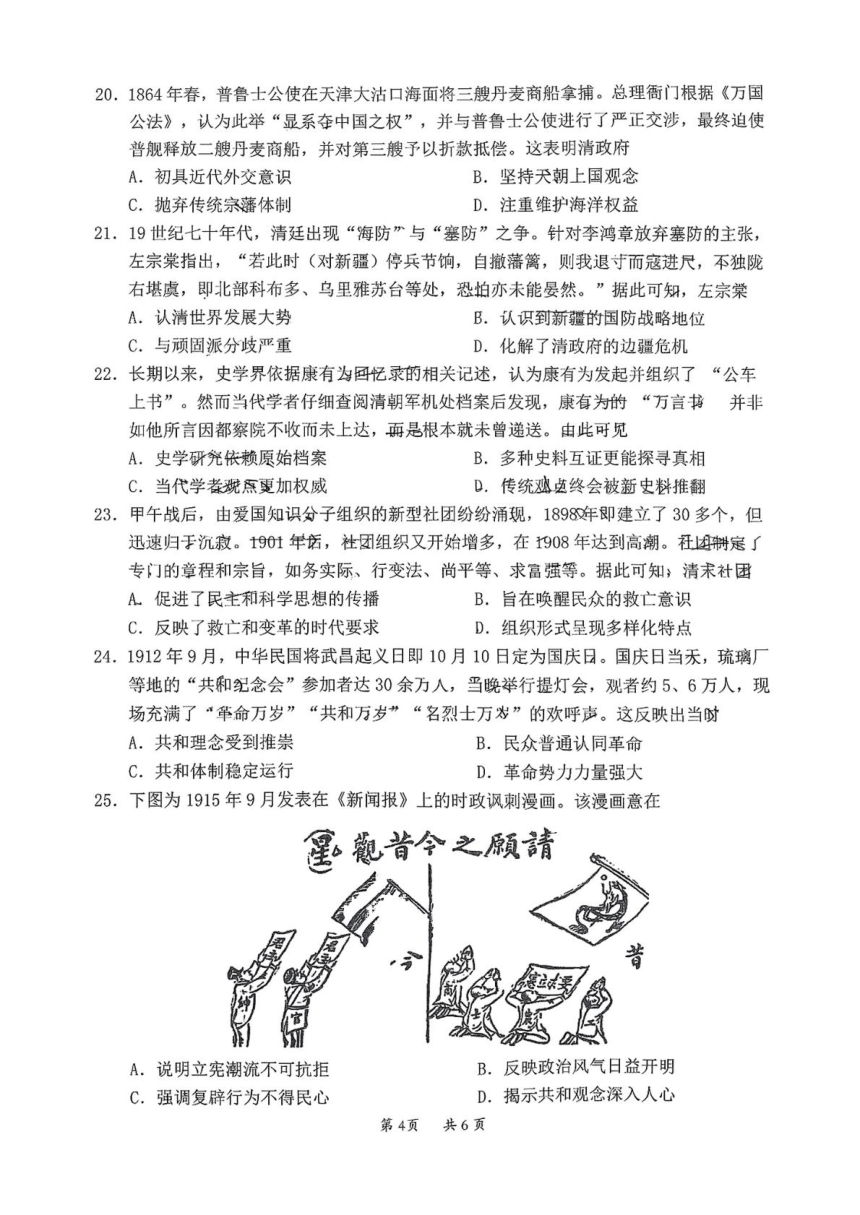

下共主”,学者认为夏商西周时期

A.血缘与政治联系密切

B.早期国家初始形态显现

C.统一之下隐含松散性

D.中央集权体制还步形成

3.春秋时期出现了诸多尊奉共同祖先的淚群邦国。如河南己姓、齐鲁董姓、新郑禿姓、

山东曹姓、荆楚芈姓等八姓都追认火神祝融为共同的祖先。这一时期追认共同祖先的

风潮

A.是诸旌大交往的反映

B.推动了郡县制的形成

C.是宗法制强化的表现

D.有利于儒家思想传播

4.下表是战国时期部分思想家的主张。这可用于说明档时

代表人物

主张

荀子

“君者,国之隆也。父者,家之隆也,隆一而治,二而乱。”

韩非

“一家二贵,事乃无功。夫妻持政,子无适从。”

墨子

“择天下贤良之人,立为天子,使从事乎一同天下之义。”

A.诸子百家的思想趋同

B.加强集权成为社会共识

C.新兴地主阶级的诉求

D.追求统一成为时代潮流

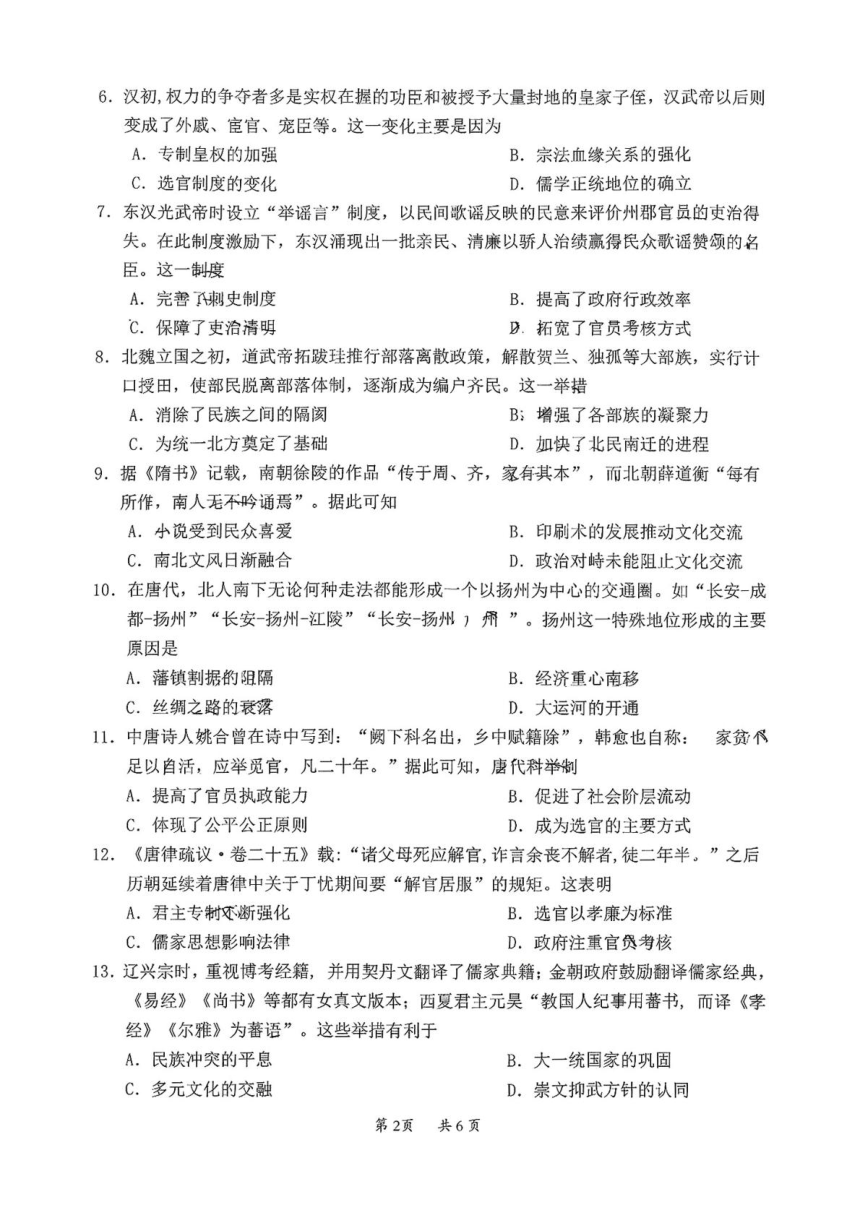

5.下图为商鞅变法时制作的铜方升,侧壁刻有“一升,十六又五分之一立方寸”,秦统

一六国后,在方升底部加刻诏书“法度量则,不一,歉(嫌)疑者,皆明一之”,推

广到全国。这一文物可用于佐征秦朝

A.法律制度严苛

B.重新制定度量标准

C.民众负担沉重

D.注重巩固国家统一

第1页共6页

6.汉初,权力的争夺者多是实权在握的功臣和被授予大量封地的皇家子侄,汉武帝以后则

变成了外戚、宦官、宠臣等。这一变化主要是因为

A.专制皇权的加强

B.宗法血缘关系的强化

C.选官制度的变化

D.儒学正统地位的确立

7.东汉光武帝时设立“举谣言”制度,以民间歌谣反映的民意来评价州郡官员的吏治得

失。在此制度激励下,东汉涌现出一批亲民、清廉以骄人治绩赢得民众歌谣赞颂的名

臣。这一制度

A.完害刺史制度

B.提高了政府行政效率

℃.保障了吏洽清明

).拓宽了官员考核方式

8.北魏立国之初,道武帝拓跋珪推行部落离散政策,解散贺兰、独孤等大部族,实行计

口授田,使部民脱离部落体制,逐渐成为编户齐民。这一举措

A.消除了民族之间的隔阂

B:增强了各部族的凝聚力

C.为统一北方奠定了基础

D.加快了北民南迁的进程

9.据《隋书》记载,南朝徐陵的作品“传于周、齐,家有其本”,而北朝薛道衡“每有

所作,南人无不吟诵焉”。据此可知

A.小说受到民众喜爱

B.印刷术的发展推动文化交流

C.南北文风日渐融合

D.政治对峙未能阻止文化交流

10.在唐代,北人南下无论何种走法都能形成一个以扬州为中心的交通圈。如“长安-成

都-扬州”“长安-扬州-江陵”“长安-扬州)州”。扬州这一特殊地位形成的主要

原因是

A.藩镇割据的阻隔

B.经济重心南移

C.丝绸之路的衰落

D.大运河的开通

11.中唐诗人姚合曾在诗中写到:“阙下科名出,乡中赋籍除”,韩愈也自称:家贫不

足以自活,应举觅官,凡二十年。”据此可知,唐代科举制

A.提高了官员执政能力

B.促进了社会阶层流动

C.体现了公平公正原则

D.成为选官的主要方式

12.《唐律疏议·卷二十五》载:“诸父母死应解官,诈言余丧不解者,徒二年半。”之后

历朝延续着唐律中关于丁忧期间要“解官居服”的规矩。这表明

A.君主专制还断强化

B.选官以孝廉为标准

C.儒家思想影响法律

D.政府注重官员考核

13.辽兴宗时,重视博考经籍,并用契丹文翻译了儒家典籍:金朝政府鼓励翻译儒家经典,

《易经》《尚书》等都有女真文版本:西夏君主元昊“教国人纪事用蕃书,而译《孝

经》《尔雅》为蕃语”。这些举措有利于

A.民族冲突的平息

B.大一统国家的巩固

C.多元文化的交融

D.崇文抑武方针的认同

第2页共6页

历史

说明:本卷共6页,32小题。满分100分,考试时间75分钟。

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。

1.在大部分中华文明起源阶段的遗址中,尚未发现坚固的城堡,一些大型都邑甚至都没

有外城垣。距今五六千年前的良褚古城,城垣宽而低矮,主要功能是防水。而西亚四

五手年前的许多城堡,城墙、马面、塔楼等一应俱全。据此可知,早期中华文明更具有

A.开放性

B.和平性

C.统一性

D.连续性

2.有学者认为,夏商西周王朝国家的结构是复合制的,位于中央的王国是王朝内的“国

上之国”,位于周边的诸侯邦国是王朝内的“国中之国”,整个王朝国家都以王为“天

下共主”,学者认为夏商西周时期

A.血缘与政治联系密切

B.早期国家初始形态显现

C.统一之下隐含松散性

D.中央集权体制还步形成

3.春秋时期出现了诸多尊奉共同祖先的淚群邦国。如河南己姓、齐鲁董姓、新郑禿姓、

山东曹姓、荆楚芈姓等八姓都追认火神祝融为共同的祖先。这一时期追认共同祖先的

风潮

A.是诸旌大交往的反映

B.推动了郡县制的形成

C.是宗法制强化的表现

D.有利于儒家思想传播

4.下表是战国时期部分思想家的主张。这可用于说明档时

代表人物

主张

荀子

“君者,国之隆也。父者,家之隆也,隆一而治,二而乱。”

韩非

“一家二贵,事乃无功。夫妻持政,子无适从。”

墨子

“择天下贤良之人,立为天子,使从事乎一同天下之义。”

A.诸子百家的思想趋同

B.加强集权成为社会共识

C.新兴地主阶级的诉求

D.追求统一成为时代潮流

5.下图为商鞅变法时制作的铜方升,侧壁刻有“一升,十六又五分之一立方寸”,秦统

一六国后,在方升底部加刻诏书“法度量则,不一,歉(嫌)疑者,皆明一之”,推

广到全国。这一文物可用于佐征秦朝

A.法律制度严苛

B.重新制定度量标准

C.民众负担沉重

D.注重巩固国家统一

第1页共6页

6.汉初,权力的争夺者多是实权在握的功臣和被授予大量封地的皇家子侄,汉武帝以后则

变成了外戚、宦官、宠臣等。这一变化主要是因为

A.专制皇权的加强

B.宗法血缘关系的强化

C.选官制度的变化

D.儒学正统地位的确立

7.东汉光武帝时设立“举谣言”制度,以民间歌谣反映的民意来评价州郡官员的吏治得

失。在此制度激励下,东汉涌现出一批亲民、清廉以骄人治绩赢得民众歌谣赞颂的名

臣。这一制度

A.完害刺史制度

B.提高了政府行政效率

℃.保障了吏洽清明

).拓宽了官员考核方式

8.北魏立国之初,道武帝拓跋珪推行部落离散政策,解散贺兰、独孤等大部族,实行计

口授田,使部民脱离部落体制,逐渐成为编户齐民。这一举措

A.消除了民族之间的隔阂

B:增强了各部族的凝聚力

C.为统一北方奠定了基础

D.加快了北民南迁的进程

9.据《隋书》记载,南朝徐陵的作品“传于周、齐,家有其本”,而北朝薛道衡“每有

所作,南人无不吟诵焉”。据此可知

A.小说受到民众喜爱

B.印刷术的发展推动文化交流

C.南北文风日渐融合

D.政治对峙未能阻止文化交流

10.在唐代,北人南下无论何种走法都能形成一个以扬州为中心的交通圈。如“长安-成

都-扬州”“长安-扬州-江陵”“长安-扬州)州”。扬州这一特殊地位形成的主要

原因是

A.藩镇割据的阻隔

B.经济重心南移

C.丝绸之路的衰落

D.大运河的开通

11.中唐诗人姚合曾在诗中写到:“阙下科名出,乡中赋籍除”,韩愈也自称:家贫不

足以自活,应举觅官,凡二十年。”据此可知,唐代科举制

A.提高了官员执政能力

B.促进了社会阶层流动

C.体现了公平公正原则

D.成为选官的主要方式

12.《唐律疏议·卷二十五》载:“诸父母死应解官,诈言余丧不解者,徒二年半。”之后

历朝延续着唐律中关于丁忧期间要“解官居服”的规矩。这表明

A.君主专制还断强化

B.选官以孝廉为标准

C.儒家思想影响法律

D.政府注重官员考核

13.辽兴宗时,重视博考经籍,并用契丹文翻译了儒家典籍:金朝政府鼓励翻译儒家经典,

《易经》《尚书》等都有女真文版本:西夏君主元昊“教国人纪事用蕃书,而译《孝

经》《尔雅》为蕃语”。这些举措有利于

A.民族冲突的平息

B.大一统国家的巩固

C.多元文化的交融

D.崇文抑武方针的认同

第2页共6页

同课章节目录