《修辞立其诚》《怜悯是人的天性》群文联读 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 《修辞立其诚》《怜悯是人的天性》群文联读 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-21 19:07:20 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

学习目标

1.了解文章的背景与作者的立场,理解文中关键概念的内涵。 2.梳理作品的论述思路,领会文章的思想内涵及其价值观念。 3.探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格。

4.揣摩文章蕴含的探索精神和人生智慧,品味其中的理趣。

● 世间好看事尽有,好听话极多,惟求一 真字难得。——申居郧

● 善良既是历史中稀有的珍珠,善 良的人 便几乎优于伟大的人。 ——雨果

导入新课

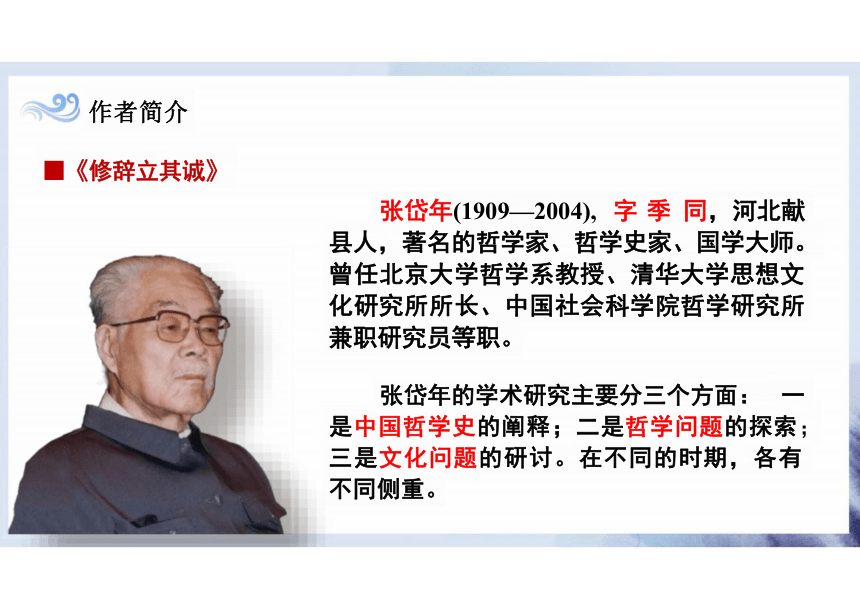

张岱年(1909—2004), 字 季 同,河北献 县人,著名的哲学家、哲学史家、国学大师。 曾任北京大学哲学系教授、清华大学思想文 化研究所所长、中国社会科学院哲学研究所 兼职研究员等职。

张岱年的学术研究主要分三个方面: 一 是中国哲学史的阐释;二是哲学问题的探索; 三是文化问题的研讨。在不同的时期,各有 不同侧重。

作者简介

■《修辞立其诚》

他第一次系统梳理了中国古代哲学的 唯物论思想,阐发了中国的辩证法思想, 彰显和发扬了中国人本思想,首创性地做 出了以马克思主义哲学观点解释社会人生 的尝试,极大地推动了马克思主义哲学的 中国化 。

主要著作有:《中国哲学大纲》《中

国唯物主义思想简史》《中国伦理思想发 展规律的初步研究》《中国哲学发微》

《中国哲学史史料学》《求真集》《文化 与哲学》等,有《张岱年全集》(八卷本) 行 世 。

弄 厚 自

不 息

贷载 我 属

物

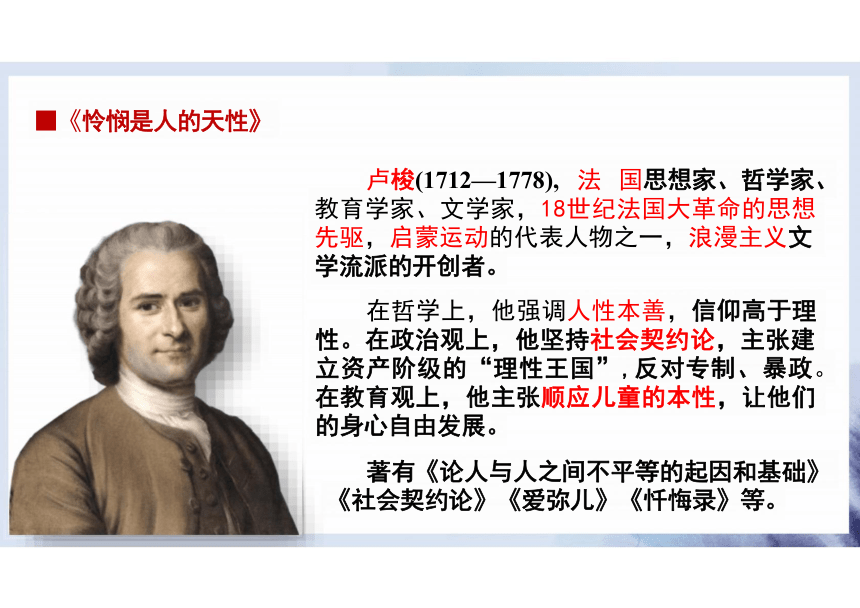

卢梭(1712—1778), 法 国思想家、哲学家、 教育学家、文学家,18世纪法国大革命的思想 先驱,启蒙运动的代表人物之一,浪漫主义文 学流派的开创者。

在哲学上,他强调人性本善,信仰高于理 性。在政治观上,他坚持社会契约论,主张建 立资产阶级的“理性王国”,反对专制、暴政。 在教育观上,他主张顺应儿童的本性,让他们 的身心自由发展。

著有《论人与人之间不平等的起因和基础》 《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。

■《怜悯是人的天性》

启蒙主义文学

启蒙主义文学是18世纪启蒙运动的一个重要组成部分,是启蒙运动 的重要工具和思想武器。

启蒙作家通过文学创作,批判封建专制制度和宗教迷信,宣扬启蒙 思想,形成了具有鲜明的政治倾向、强烈的战斗气息的启蒙主义文学思 潮。

生活在这个时期的启蒙思想家,以鲜明的战斗性、革命性,形成了

广泛的社会影响,如孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭等。他们在作品中直接宣 扬自己的观点,干预生活,抨击社会中种种不平等的现象,揭露封建制 度与教会的罪恶,描绘理性王国的理想世界,表达自由、平等、博爱的 思 想。

背景探寻

■《修辞立其诚》

这篇文章写于1992年,当时,中国的市场 经济蓬勃发展,然而人心浮躁,甚至一些学者、 文人也因生活所需,急功近利,言 辞 浮 夸。

有感于此,张岱年先生写了《修辞立其诚》

一文,呼吁为人、作文都要“立其诚”。

■《怜悯是人的天性》

本文节选自《论人与人之间不平等的起因和基础》,该书是1753年 卢梭应法国第戎科学院的征文而写的。

在性质上,这是一部阐发政治思想的著作,其重要性仅次于1762年 卢梭著的《社会契约论》;而在思想体系上,《论人与人之间不平等的 起因和基础》可视为《社会契约论》的基础和绪论。

在这本书里,卢梭已经发现了人类历史发展本身所具有的两面性

(进步与落后)和所包含的内在矛盾。他认为贫困和奴役,亦即人与人之 间的不平等关系的产生是随着私有制而来的,是建立在私有制确立的基 础上的。

夯实基础

■《修辞立其诚》

① 曲qū 学阿e世:指学些邪门歪道的东西,以迎合时尚。

② 哗众取宠:用言论行动迎合众人,以博得好感或拥护。

③ 顺风转舵duò: 随着风向转换舵位,比喻顺着情势改变态度。

■《怜悯是人的天性》

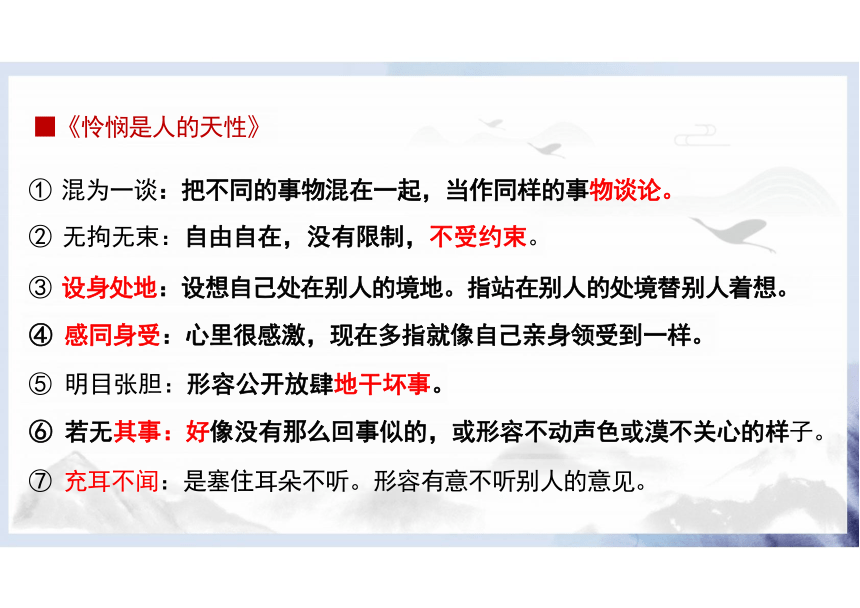

① 混为一谈:把不同的事物混在一起,当作同样的事物谈论。

② 无拘无束:自由自在,没有限制,不受约束。

③ 设身处地:设想自己处在别人的境地。指站在别人的处境替别人着想。

④ 感同身受:心里很感激,现在多指就像自己亲身领受到一样。

⑤ 明目张胆:形容公开放肆地干坏事。

⑥ 若无其事:好像没有那么回事似的,或形容不动声色或漠不关心的样子。

⑦ 充耳不闻:是塞住耳朵不听。形容有意不听别人的意见。

整体感知

任务一:把握文章观点,理解关键概念

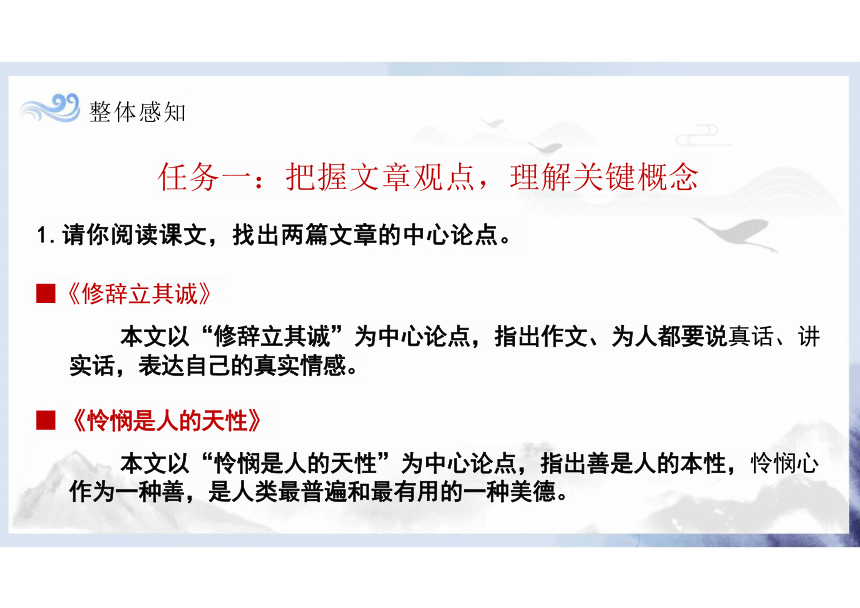

1.请你阅读课文,找出两篇文章的中心论点。

■《修辞立其诚》

本文以“修辞立其诚”为中心论点,指出作文、为人都要说真话、讲 实话,表达自己的真实情感。

■ 《怜悯是人的天性》

本文以“怜悯是人的天性”为中心论点,指出善是人的本性,怜悯心 作为一种善,是人类最普遍和最有用的一种美德。

2.请你思考这两篇文章在提出论点的方式上有什么不同

《修辞立其诚》在文章开 篇引用《易传 · 文言》中的“修辞立其

诚 ”, 并对此加以阐释,然后又引用《庄子》中的话对“诚”的含义进 行阐释,由此提出中心论点。

《怜悯是人的天性》属于驳论文, 作者先比较自然状态中的人和文 明社会中的人的不同特点,然后批驳霍布斯的错误观点,在此基础上提 出“怜悯是人的天性”这一中心论点。

3. 《修辞立其诚》中作者对“修辞立其诚”的理解有无新意 请结合文本

简要说明。

有新意。

“修辞立其诚”出自《易传 · 文言》,原文是“君子进德修业。忠信, 所以进德也;修辞立其诚,所以居业也”。意思是,君子要提高品德修养、 建立功业。忠诚信实,这样才能够提高品德修养;修饰文辞出于真诚,这 样才能够建立功业。“修辞”本指注重文化教养,后指修饰辞句。“修辞 立其诚”指文章修辞要服从于内容的真实。

作者在前人认为“修辞立其诚”意味着发言著论写文章要坚持真实性

原则的基础上,对其作了进一步的阐释,指出“立其诚”包含“三层含 义”:一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。

4.怎样理解“怜悯是人的天性” 请结合文本简要分析。

① 怜悯心是柔弱和最容易遭受苦难折磨的我们最应具备的禀 性 ,在我们 人类开始运用头脑思考之前就存在了。人天生就有一种不愿意看见自 己同类受苦的厌恶心理,使他不至于过于为了谋求自己的幸福而损害 他人,就连动物有时候也有明显的怜悯之心。

② 我们在看到同类遭受苦难时感同身受,产生强烈的怜悯心。这种怜悯 心在自然状态下比在理智状态下更真切,把打斗双方拉开的往往是市 井小民和菜市场的妇女,而不是哲学家。

③ 怜悯心让人们看到同类受难就出手帮助,即使自已处境再苦难也不会 去危害比自己弱的人。在自然状态下的人,即使没有受过教育的熏陶, 也不愿意做坏事。

任务二:厘清文章结构,分析论证过程

●作者围绕“立其诚”,是按照怎样的思路展开思考和阐述的 试简要 分 析 。

● 文章围绕“怜悯是人的天性”这一核心论点,是怎样一步步展开论述 的

■《修辞立其诚》

第一部分(第1—5段):首先根据《易传》原文来确定孔子“修辞立其诚” 的原意,即发言著论写文章,要“坚持真实性”原则。然后,作者对

“修辞立其诚”的含义作出阐释:“‘立其诚’可以说包括三层含义:

一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。”

第二部分(第6—10段):辨析追求真理时如何处理客观性与主体性,提出 “修辞立其诚”在今天社会主义的学术语境下,应该是端正学风要遵循 的首要原则,要以唯物主义的方法追寻真理。

第三部分(第11段):总结并再次肯定“修辞立其诚”是一个唯物主义的重 要原则,而唯物主义是科学研究的基础。

修辞立其诚

为什么

认识世界

端正学风

社会现实

是什么

名实一致 言行一致 表里一致

怎么办

坚持唯物主义

■《怜悯是人的天性》

①引出接近中心论点的论题。

作者先从在自然状态中的人谈起,引出“天性”和“美德”的话题,为 下文展开论述做好准备。

②批驳“人天生是恶人”的观点,梳理自己的观点。

在这一环节中,作者的论证可分为两个层次:第一个层次,以霍布斯

“人天生是恶人”的观点作为自己批驳的靶标,采用分析推演和归谬论证的 方法,彻底驳倒“人天生是恶人”这一与自己观点相左的观点;第二个层次, 主要采用举例论证的方法,以动物、残暴者尚有怜悯之心的事实,树立起自 己的观点。“怜悯心”是一种“善”,是一种“美德”,因此,对霍布斯的 观点批驳得越彻底,作者自己的观点就越稳固。作者也正是这样做的。

作者指出“怜悯心”有助于整个人类的

相互保存,甚至在自然状态下可以“代替法 律、良风美俗和道德”,软化人的心灵,

“让每一个人都不可能对它温柔的声音充耳

不闻”。最后,作者甚至将怜悯心上升至人 类存亡的高度,以评价它的巨大作用。

③ 指出“怜悯心”的作用。

批驳错误 观点,引 出论点: 怜悯是人 的天性

怜悯是人的天性

展开论证: 人天生就 有怜悯心

展开论证: 怜悯心的 重要作用

自然状态 中的人原 始的品性

是什么

修辞立其诚 引论- 为什么

怎么办

■ 请你分别画出《修辞立其诚》和《怜悯是人的天性》这两篇文章的 论证结构图,比较其结构的异同。

以破为主

以立为主

怜悯是人的天性引 论

本论 — → 结论

本 论 — →结论

● 相同点:

两篇文章逻辑严密,层次清晰,都有引论、本论和结论这些基本框 架。

● 不同点:

本论部分,《修辞立其诚》采用了“是什么——为什么——怎么办” 的递进式结构,而《怜悯是人的天性》采用了先破后立的并列结构。

《怜悯是人的天性》的主体部分以批驳为主,先破后立,边破边立, 逻辑严密,环环相扣,具有浓厚的思辨色彩,以第2段和第4段最为典型。

例如第2段,作者首先批驳霍布斯“人天生是恶人”的观点,指出霍布 斯观点存在的漏洞:“诚然,霍布斯看出了现今的人们对自然的权利所 作的种种解释的缺点,然而从他自己所作的解释中得出的结论就可看出, 他的解释的着眼点也是错误的。既然这位作者是根据他自已提出的原则 进行推理的,他的论点就应该这样来表述:我们在自然状态中对保护我 们自己的生存的关心,是丝毫不妨碍他人对保护他自己的生存的关心的, 因此这个状态是有利于和平的,是适合于人类的。然而他在书中所说的 话却恰恰相反, ……”

接下来阐明其错误原因: “因为他把为了满足许许多多欲望而产生的 需要,与野蛮人为了保护自己的生存而产生的需要混为一谈了;其实,这 些欲望乃是社会造成的,而且,正因为人的欲望丛生,才使法律成为必需 的东西。”

紧接着,作者又从霍布斯所说的“恶人是一个强壮的孩子”来推论:

“那我们就要问:野蛮人是否也是一个强壮的孩子 如果我们承认他是一 个强壮的孩子,那该得出什么样的结论呢 ”从而揭示其观点的矛盾性及 认识的片面性:“霍布斯没有看出:我们的法学家所说的阻碍野蛮人使用 理智的原因,正好就是霍布斯本人所说的阻碍野蛮人滥用他们的官能的原 因。”由此得出结论:“因此,我们认为野蛮人之所以不是恶人,其原因 恰恰是由于他不知道什么是善,因为防止他们作恶的,既不是智慧的发达, 也不是法律的约束,而是欲念的平静和对恶事的无知;他们从对恶事的无 知中得到的益处,比别人从对美德的认识中得到的益处多得多。”

接下来,作者开始引入怜悯心的话题:“此外,霍布斯还忽略了这样 一个事实:人天生就有一种不愿意看见自己同类受苦的厌恶心理,使他不 至于过于为了谋求自己的幸福而损害他人,因而可以在某种情况下克制他 的强烈的自尊心,或者在自尊心产生之前克制他的自爱心。 ”进 而提出自 己的观点:“ 我认为怜悯心是我们这样柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最 应具备的禀性,是最普遍的和最有用的美德; ……”多组关联词的综合使 用,使句与句之间形成缜密的逻辑,大大增强了批驳的力度。

任务三:分析论证方法,感知表达效果

● 本文两篇文章在论证方法上有何特点 请你结合具体文本简要分析。

■《修辞立其诚》

多处采用引用论证,如文中引用《易传 · 文言》中的“修辞立其诚”这 句话,引出本文的中心论点。第七段引用《管子 ·心术上》的“因也者,无 益无损也。 ……因也者,舍己而以物为法者也”,论证认识客观世界要舍弃 自己的主观偏见,力求认识外物的本来面目。第九段引用《汉书 ·儒林传》 中经师辕固曾对公孙弘所说的“务正学以言,无曲学以阿世”,告诫人们不 要说假话以讨好于时尚。

引用古言,既充分论证了文章的中心论点,增强了文章的说服力, 又使 文章内容丰富,增添了文章的文化韵味。

■《怜悯是人的天性》

① 引用论证:引用古罗马诗人尤维纳尔的诗句,进一步论证了怜悯是一 种天性,就像是大自然赠予人类的礼物。此诗句的引用使文章语言凝 练厚重,充满哲理意蕴。

② 举例论证:第2段结尾举《蜜蜂的寓言》的作者描述的一个事例,论 证“怜悯是人的天性”的观点;第3段举暴君苏拉和亚历山大的例子, 指出即使是这样残酷暴虐、对伤害他人习以为常的人,依然会像其他 人一样受到悲剧的震撼、会对他人的痛苦起恻隐之心,从而进一步论 证怜悯心出于自然天性的观点。

③ 对比论证:第4段拿哲学家和野蛮人对比,将理智状态和自然状态分 别作为自爱心压倒怜悯心和怜悯心得到自然发挥的两种情况的具体 表现,进一步论证怜悯心的存在本身便是源于自然的天性。

④ 类比论证:第2段用“动物有时候也有明显的怜悯之心”来类比,论 证“怜悯是人的天性”的观点。

本文围绕“修辞立其诚”的具体含义, 层层深入,既阐释了“立其诚”的三层含 义,又对现实中“立诚”方面存在的问题 进行了分析和批判,倡议写文章、做人都 要“说真话、讲实话”。

文本小结

■《修辞立其诚》

本文在批评霍布斯“人天生是恶人” 观点的基础上,用事实指出,善是人的

本性,怜悯心作为一种善,是人类最普 遍和最有用的一种美德。怜悯心对于人 类的生活,对于调节人与人的关系具有 重要意义。

■《怜悯是人的天性》

《修辞立其诚》

《怜悯是人的天性》

类型 立论文

驳论文

核心词 真

善

论证方法 引用论证

举例论证

论证结构 总一分一总

层进式

任务四: 文本照进现实,畅谈感悟收获

■ 这两篇文章具有怎样的现实意义 学完此文,你有怎样的感悟收获呢 请你谈谈自己的看法。

● 示 例

《修辞立其诚》在强调为人、作文要“真”的同时,直指社会现实: 一是复杂的不正常的社会关系造成了人心的扭曲,使得人们常把真实的 思想感情隐藏起来,不说真话、不讲实话;二是当今世界上唯心主义比 较流行,使得人们忽略了客观真理。文章对这两个方面的社会现实进行 了批判,体现了深刻的现实意义。

● 示例

善良是人性光辉中最温暖、最美丽、最让人感动的一缕阳光。不一 定人人都很成功,不一定人人都能成为英雄豪杰,但一定要善良仁慈。 善良是和谐、美好之道,心中充满慈悲、善良,才能感动、温暖人间。 没有善良,就不可能有内心的平和,就不可能有世界的祥和与美好。

学习目标

1.了解文章的背景与作者的立场,理解文中关键概念的内涵。 2.梳理作品的论述思路,领会文章的思想内涵及其价值观念。 3.探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格。

4.揣摩文章蕴含的探索精神和人生智慧,品味其中的理趣。

● 世间好看事尽有,好听话极多,惟求一 真字难得。——申居郧

● 善良既是历史中稀有的珍珠,善 良的人 便几乎优于伟大的人。 ——雨果

导入新课

张岱年(1909—2004), 字 季 同,河北献 县人,著名的哲学家、哲学史家、国学大师。 曾任北京大学哲学系教授、清华大学思想文 化研究所所长、中国社会科学院哲学研究所 兼职研究员等职。

张岱年的学术研究主要分三个方面: 一 是中国哲学史的阐释;二是哲学问题的探索; 三是文化问题的研讨。在不同的时期,各有 不同侧重。

作者简介

■《修辞立其诚》

他第一次系统梳理了中国古代哲学的 唯物论思想,阐发了中国的辩证法思想, 彰显和发扬了中国人本思想,首创性地做 出了以马克思主义哲学观点解释社会人生 的尝试,极大地推动了马克思主义哲学的 中国化 。

主要著作有:《中国哲学大纲》《中

国唯物主义思想简史》《中国伦理思想发 展规律的初步研究》《中国哲学发微》

《中国哲学史史料学》《求真集》《文化 与哲学》等,有《张岱年全集》(八卷本) 行 世 。

弄 厚 自

不 息

贷载 我 属

物

卢梭(1712—1778), 法 国思想家、哲学家、 教育学家、文学家,18世纪法国大革命的思想 先驱,启蒙运动的代表人物之一,浪漫主义文 学流派的开创者。

在哲学上,他强调人性本善,信仰高于理 性。在政治观上,他坚持社会契约论,主张建 立资产阶级的“理性王国”,反对专制、暴政。 在教育观上,他主张顺应儿童的本性,让他们 的身心自由发展。

著有《论人与人之间不平等的起因和基础》 《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。

■《怜悯是人的天性》

启蒙主义文学

启蒙主义文学是18世纪启蒙运动的一个重要组成部分,是启蒙运动 的重要工具和思想武器。

启蒙作家通过文学创作,批判封建专制制度和宗教迷信,宣扬启蒙 思想,形成了具有鲜明的政治倾向、强烈的战斗气息的启蒙主义文学思 潮。

生活在这个时期的启蒙思想家,以鲜明的战斗性、革命性,形成了

广泛的社会影响,如孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭等。他们在作品中直接宣 扬自己的观点,干预生活,抨击社会中种种不平等的现象,揭露封建制 度与教会的罪恶,描绘理性王国的理想世界,表达自由、平等、博爱的 思 想。

背景探寻

■《修辞立其诚》

这篇文章写于1992年,当时,中国的市场 经济蓬勃发展,然而人心浮躁,甚至一些学者、 文人也因生活所需,急功近利,言 辞 浮 夸。

有感于此,张岱年先生写了《修辞立其诚》

一文,呼吁为人、作文都要“立其诚”。

■《怜悯是人的天性》

本文节选自《论人与人之间不平等的起因和基础》,该书是1753年 卢梭应法国第戎科学院的征文而写的。

在性质上,这是一部阐发政治思想的著作,其重要性仅次于1762年 卢梭著的《社会契约论》;而在思想体系上,《论人与人之间不平等的 起因和基础》可视为《社会契约论》的基础和绪论。

在这本书里,卢梭已经发现了人类历史发展本身所具有的两面性

(进步与落后)和所包含的内在矛盾。他认为贫困和奴役,亦即人与人之 间的不平等关系的产生是随着私有制而来的,是建立在私有制确立的基 础上的。

夯实基础

■《修辞立其诚》

① 曲qū 学阿e世:指学些邪门歪道的东西,以迎合时尚。

② 哗众取宠:用言论行动迎合众人,以博得好感或拥护。

③ 顺风转舵duò: 随着风向转换舵位,比喻顺着情势改变态度。

■《怜悯是人的天性》

① 混为一谈:把不同的事物混在一起,当作同样的事物谈论。

② 无拘无束:自由自在,没有限制,不受约束。

③ 设身处地:设想自己处在别人的境地。指站在别人的处境替别人着想。

④ 感同身受:心里很感激,现在多指就像自己亲身领受到一样。

⑤ 明目张胆:形容公开放肆地干坏事。

⑥ 若无其事:好像没有那么回事似的,或形容不动声色或漠不关心的样子。

⑦ 充耳不闻:是塞住耳朵不听。形容有意不听别人的意见。

整体感知

任务一:把握文章观点,理解关键概念

1.请你阅读课文,找出两篇文章的中心论点。

■《修辞立其诚》

本文以“修辞立其诚”为中心论点,指出作文、为人都要说真话、讲 实话,表达自己的真实情感。

■ 《怜悯是人的天性》

本文以“怜悯是人的天性”为中心论点,指出善是人的本性,怜悯心 作为一种善,是人类最普遍和最有用的一种美德。

2.请你思考这两篇文章在提出论点的方式上有什么不同

《修辞立其诚》在文章开 篇引用《易传 · 文言》中的“修辞立其

诚 ”, 并对此加以阐释,然后又引用《庄子》中的话对“诚”的含义进 行阐释,由此提出中心论点。

《怜悯是人的天性》属于驳论文, 作者先比较自然状态中的人和文 明社会中的人的不同特点,然后批驳霍布斯的错误观点,在此基础上提 出“怜悯是人的天性”这一中心论点。

3. 《修辞立其诚》中作者对“修辞立其诚”的理解有无新意 请结合文本

简要说明。

有新意。

“修辞立其诚”出自《易传 · 文言》,原文是“君子进德修业。忠信, 所以进德也;修辞立其诚,所以居业也”。意思是,君子要提高品德修养、 建立功业。忠诚信实,这样才能够提高品德修养;修饰文辞出于真诚,这 样才能够建立功业。“修辞”本指注重文化教养,后指修饰辞句。“修辞 立其诚”指文章修辞要服从于内容的真实。

作者在前人认为“修辞立其诚”意味着发言著论写文章要坚持真实性

原则的基础上,对其作了进一步的阐释,指出“立其诚”包含“三层含 义”:一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。

4.怎样理解“怜悯是人的天性” 请结合文本简要分析。

① 怜悯心是柔弱和最容易遭受苦难折磨的我们最应具备的禀 性 ,在我们 人类开始运用头脑思考之前就存在了。人天生就有一种不愿意看见自 己同类受苦的厌恶心理,使他不至于过于为了谋求自己的幸福而损害 他人,就连动物有时候也有明显的怜悯之心。

② 我们在看到同类遭受苦难时感同身受,产生强烈的怜悯心。这种怜悯 心在自然状态下比在理智状态下更真切,把打斗双方拉开的往往是市 井小民和菜市场的妇女,而不是哲学家。

③ 怜悯心让人们看到同类受难就出手帮助,即使自已处境再苦难也不会 去危害比自己弱的人。在自然状态下的人,即使没有受过教育的熏陶, 也不愿意做坏事。

任务二:厘清文章结构,分析论证过程

●作者围绕“立其诚”,是按照怎样的思路展开思考和阐述的 试简要 分 析 。

● 文章围绕“怜悯是人的天性”这一核心论点,是怎样一步步展开论述 的

■《修辞立其诚》

第一部分(第1—5段):首先根据《易传》原文来确定孔子“修辞立其诚” 的原意,即发言著论写文章,要“坚持真实性”原则。然后,作者对

“修辞立其诚”的含义作出阐释:“‘立其诚’可以说包括三层含义:

一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。”

第二部分(第6—10段):辨析追求真理时如何处理客观性与主体性,提出 “修辞立其诚”在今天社会主义的学术语境下,应该是端正学风要遵循 的首要原则,要以唯物主义的方法追寻真理。

第三部分(第11段):总结并再次肯定“修辞立其诚”是一个唯物主义的重 要原则,而唯物主义是科学研究的基础。

修辞立其诚

为什么

认识世界

端正学风

社会现实

是什么

名实一致 言行一致 表里一致

怎么办

坚持唯物主义

■《怜悯是人的天性》

①引出接近中心论点的论题。

作者先从在自然状态中的人谈起,引出“天性”和“美德”的话题,为 下文展开论述做好准备。

②批驳“人天生是恶人”的观点,梳理自己的观点。

在这一环节中,作者的论证可分为两个层次:第一个层次,以霍布斯

“人天生是恶人”的观点作为自己批驳的靶标,采用分析推演和归谬论证的 方法,彻底驳倒“人天生是恶人”这一与自己观点相左的观点;第二个层次, 主要采用举例论证的方法,以动物、残暴者尚有怜悯之心的事实,树立起自 己的观点。“怜悯心”是一种“善”,是一种“美德”,因此,对霍布斯的 观点批驳得越彻底,作者自己的观点就越稳固。作者也正是这样做的。

作者指出“怜悯心”有助于整个人类的

相互保存,甚至在自然状态下可以“代替法 律、良风美俗和道德”,软化人的心灵,

“让每一个人都不可能对它温柔的声音充耳

不闻”。最后,作者甚至将怜悯心上升至人 类存亡的高度,以评价它的巨大作用。

③ 指出“怜悯心”的作用。

批驳错误 观点,引 出论点: 怜悯是人 的天性

怜悯是人的天性

展开论证: 人天生就 有怜悯心

展开论证: 怜悯心的 重要作用

自然状态 中的人原 始的品性

是什么

修辞立其诚 引论- 为什么

怎么办

■ 请你分别画出《修辞立其诚》和《怜悯是人的天性》这两篇文章的 论证结构图,比较其结构的异同。

以破为主

以立为主

怜悯是人的天性引 论

本论 — → 结论

本 论 — →结论

● 相同点:

两篇文章逻辑严密,层次清晰,都有引论、本论和结论这些基本框 架。

● 不同点:

本论部分,《修辞立其诚》采用了“是什么——为什么——怎么办” 的递进式结构,而《怜悯是人的天性》采用了先破后立的并列结构。

《怜悯是人的天性》的主体部分以批驳为主,先破后立,边破边立, 逻辑严密,环环相扣,具有浓厚的思辨色彩,以第2段和第4段最为典型。

例如第2段,作者首先批驳霍布斯“人天生是恶人”的观点,指出霍布 斯观点存在的漏洞:“诚然,霍布斯看出了现今的人们对自然的权利所 作的种种解释的缺点,然而从他自己所作的解释中得出的结论就可看出, 他的解释的着眼点也是错误的。既然这位作者是根据他自已提出的原则 进行推理的,他的论点就应该这样来表述:我们在自然状态中对保护我 们自己的生存的关心,是丝毫不妨碍他人对保护他自己的生存的关心的, 因此这个状态是有利于和平的,是适合于人类的。然而他在书中所说的 话却恰恰相反, ……”

接下来阐明其错误原因: “因为他把为了满足许许多多欲望而产生的 需要,与野蛮人为了保护自己的生存而产生的需要混为一谈了;其实,这 些欲望乃是社会造成的,而且,正因为人的欲望丛生,才使法律成为必需 的东西。”

紧接着,作者又从霍布斯所说的“恶人是一个强壮的孩子”来推论:

“那我们就要问:野蛮人是否也是一个强壮的孩子 如果我们承认他是一 个强壮的孩子,那该得出什么样的结论呢 ”从而揭示其观点的矛盾性及 认识的片面性:“霍布斯没有看出:我们的法学家所说的阻碍野蛮人使用 理智的原因,正好就是霍布斯本人所说的阻碍野蛮人滥用他们的官能的原 因。”由此得出结论:“因此,我们认为野蛮人之所以不是恶人,其原因 恰恰是由于他不知道什么是善,因为防止他们作恶的,既不是智慧的发达, 也不是法律的约束,而是欲念的平静和对恶事的无知;他们从对恶事的无 知中得到的益处,比别人从对美德的认识中得到的益处多得多。”

接下来,作者开始引入怜悯心的话题:“此外,霍布斯还忽略了这样 一个事实:人天生就有一种不愿意看见自己同类受苦的厌恶心理,使他不 至于过于为了谋求自己的幸福而损害他人,因而可以在某种情况下克制他 的强烈的自尊心,或者在自尊心产生之前克制他的自爱心。 ”进 而提出自 己的观点:“ 我认为怜悯心是我们这样柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最 应具备的禀性,是最普遍的和最有用的美德; ……”多组关联词的综合使 用,使句与句之间形成缜密的逻辑,大大增强了批驳的力度。

任务三:分析论证方法,感知表达效果

● 本文两篇文章在论证方法上有何特点 请你结合具体文本简要分析。

■《修辞立其诚》

多处采用引用论证,如文中引用《易传 · 文言》中的“修辞立其诚”这 句话,引出本文的中心论点。第七段引用《管子 ·心术上》的“因也者,无 益无损也。 ……因也者,舍己而以物为法者也”,论证认识客观世界要舍弃 自己的主观偏见,力求认识外物的本来面目。第九段引用《汉书 ·儒林传》 中经师辕固曾对公孙弘所说的“务正学以言,无曲学以阿世”,告诫人们不 要说假话以讨好于时尚。

引用古言,既充分论证了文章的中心论点,增强了文章的说服力, 又使 文章内容丰富,增添了文章的文化韵味。

■《怜悯是人的天性》

① 引用论证:引用古罗马诗人尤维纳尔的诗句,进一步论证了怜悯是一 种天性,就像是大自然赠予人类的礼物。此诗句的引用使文章语言凝 练厚重,充满哲理意蕴。

② 举例论证:第2段结尾举《蜜蜂的寓言》的作者描述的一个事例,论 证“怜悯是人的天性”的观点;第3段举暴君苏拉和亚历山大的例子, 指出即使是这样残酷暴虐、对伤害他人习以为常的人,依然会像其他 人一样受到悲剧的震撼、会对他人的痛苦起恻隐之心,从而进一步论 证怜悯心出于自然天性的观点。

③ 对比论证:第4段拿哲学家和野蛮人对比,将理智状态和自然状态分 别作为自爱心压倒怜悯心和怜悯心得到自然发挥的两种情况的具体 表现,进一步论证怜悯心的存在本身便是源于自然的天性。

④ 类比论证:第2段用“动物有时候也有明显的怜悯之心”来类比,论 证“怜悯是人的天性”的观点。

本文围绕“修辞立其诚”的具体含义, 层层深入,既阐释了“立其诚”的三层含 义,又对现实中“立诚”方面存在的问题 进行了分析和批判,倡议写文章、做人都 要“说真话、讲实话”。

文本小结

■《修辞立其诚》

本文在批评霍布斯“人天生是恶人” 观点的基础上,用事实指出,善是人的

本性,怜悯心作为一种善,是人类最普 遍和最有用的一种美德。怜悯心对于人 类的生活,对于调节人与人的关系具有 重要意义。

■《怜悯是人的天性》

《修辞立其诚》

《怜悯是人的天性》

类型 立论文

驳论文

核心词 真

善

论证方法 引用论证

举例论证

论证结构 总一分一总

层进式

任务四: 文本照进现实,畅谈感悟收获

■ 这两篇文章具有怎样的现实意义 学完此文,你有怎样的感悟收获呢 请你谈谈自己的看法。

● 示 例

《修辞立其诚》在强调为人、作文要“真”的同时,直指社会现实: 一是复杂的不正常的社会关系造成了人心的扭曲,使得人们常把真实的 思想感情隐藏起来,不说真话、不讲实话;二是当今世界上唯心主义比 较流行,使得人们忽略了客观真理。文章对这两个方面的社会现实进行 了批判,体现了深刻的现实意义。

● 示例

善良是人性光辉中最温暖、最美丽、最让人感动的一缕阳光。不一 定人人都很成功,不一定人人都能成为英雄豪杰,但一定要善良仁慈。 善良是和谐、美好之道,心中充满慈悲、善良,才能感动、温暖人间。 没有善良,就不可能有内心的平和,就不可能有世界的祥和与美好。