华师大版 初科 八上 6.1 构成物质的微粒 第2课时 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 华师大版 初科 八上 6.1 构成物质的微粒 第2课时 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 436.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-01-21 14:58:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

华师大版 初科 八上 6.1 构成物质的微粒 第2课时 同步练习(含解析)

一、单选题

1.如图为原子的核式结构模型图,提出这该原子模型的科学家是( )

A.汤姆生 B.卢瑟福 C.波尔 D.法拉第

2.湖州长岛公园有丰富的负氧离子,空气中氧分子得到电子就能形成负氧离子(O)。一个O离子与一个O2分子比较,不相同的是( )

A.质子数 B.电子数

C.含氧原子个数 D.相对原子质量之和

3.下列所描述的粒子与氧原子一致的是( )

A.该粒子有8个质子,9个中子,10个电子

B.该粒子有9个质子,8个中子,10个电子

C.该粒子有8个质子,10个中子,8个电子

D.该粒子有9个质子,10个中子,8个电子

4.下列物质中含有氧分子的是( )

A.二氧化碳 B.空气 C.碳酸钙 D.水

5.在O2、H2O2、HNO3三种物质中都含有()

A.2个氧原子 B.1个氧分子 C.氧元素 D.2个氧元素

6.铀-235是制造原子弹的一种原料,其原子的原子核内有92个质子和143个中子,该原子的核外电子数为( )

A.51 B.92 C.143 D.235

7.有一种人造氢原子(可表示为 )的原子核中有3个中子,它可以结合成 分子。一个 分子中,下列微粒的个数不等于2的是( )

A.原子 B.质子 C.中子 D.电子

8.下列科学家与其所做的贡献相符的一项是( )

A.玻尔提出了原子结构的核式模型

B.卢瑟福发现了原子中含有电子,而原子是电中性的

C.汤姆生认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动

D.法国化学家拉瓦锡通过实验首先提出了空气是由氮气和氧气组成的

9.关于原子及原子结构发现史的说法不正确的是( )

A.汤姆生、卢瑟橘两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的

C.原子的最外层电子数发生变化时,元素的种类也发生了变化

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子

10.逻辑推理是一种重要的思维方法。以下逻辑推理合理的是( )

A.O3和O2的组成元素相同,所以它们的化学性质相同

B.离子是带电荷的微粒,所以带电荷的微粒一定是离子

C.化学变化伴随有能量变化,所以有能量变化的一定是化学变化

D.氧气是由氧元素组成的,所以制取氧气的反应物中-定含有氧元素

11.1911年,卢瑟福等人进行了a粒子(a粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)散射实验,

用一些高速运动的a粒子轰击金箔,发现多数a粒子穿过金箔后仍保持原来的运动方向,但有少数a粒子发生了较大角度的偏转,而极少数a粒子发生反弹。下列说法正确的有( )

A.多数a粒子保持原来的运动方向,说明原子核的体积很小

B.少数a粒子发生较大角度偏转,说明原子核带负电

C.极少数a粒子发生反弹,说明原子核的质量很小.

D.多数a粒子保持原来的运动方向,说明原子核外没有电子

12.关于原子及原子结构发现史的说法不正确的是( )

A.汤姆生、卢瑟福两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的

C.原子核外的电子数发生变化时,元素的种类也发生了变化

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子

13.已知微观粒子π+介子、π-介子都是由一个夸克(夸克u或夸克d)和一个反夸克(反夸克u或反夸克 )组成的,它们的带电量如下表所示,表中e表示一种电量单位,称为元电荷。

π+ π- u d

带电量 +e -e + e - e - e + e

下列说法正确的是( )

A.π+由u和 组成 B.π+由d和u组成

C.π-由u和 组成 D.π-由d和u组成

14.知识梳理有助于我们对已学知识进行巩固,如图是某同学学习物质结构层次后以氧气为例进行的梳理,下列选项中与a、b、c对应的是( )

A.原子、原子核、核外电子 B.原子核、原子、核外电子

C.原子、核外电子、原子核 D.核外电子、原子核、原子

15.1990 年度诺贝尔化学奖获得者艾哈迈得.泽维尔开创了“飞秒”(10-15 秒)化学新领域,使运用激光技观测化学反应时分子中原子的运动成为可能。你认为该技术不能观察到的是( )

A. 化学变化中反应物分子的分解

B.反应中原子的运动

C.化学反应中生成物分子的形成

D.原子核内部的结构

二、填空题

16.根据图中信息回答问题:

(1)图中由原子构成的物质是 ;

(2)图中标号①所示物质的化学式为 。

17.水通电时,水分子最终变成了 和 ,它们的化学性质与水分子的化学性质 (不同或相同),所以 是保持物质化学性质的最小粒子。

18.填下列选项的字母:

(1)一株植物缺氮时,它最可能出现的症状是: ;一株植物缺钾时,它最可能出现的症状是: ;

A.生长矮小,叶有褐斑 B.生长矮小,叶色发黄 C.叶色暗绿带红 D.只开花不结果

(2)铜由 构成;蔗糖由 构成

A.原子 B.分子 C.离子 D.电子

19.在①分子、②原子、③质子、④中子、⑤电子、⑥原子核、⑦阳离子、⑧阴离子这些微粒中:

(1)显电中性的微粒有 。

(2)带负电的微粒有 。

(3)在同一原子中,数目相等的是 。

20.从微观的角度来认识物质的构成和物质的变化,是学习科学的重要方法。

(1)下列物质中,由原子直接构成的是( )

A.甲烷 B.金刚石 C.水银 D.氮气

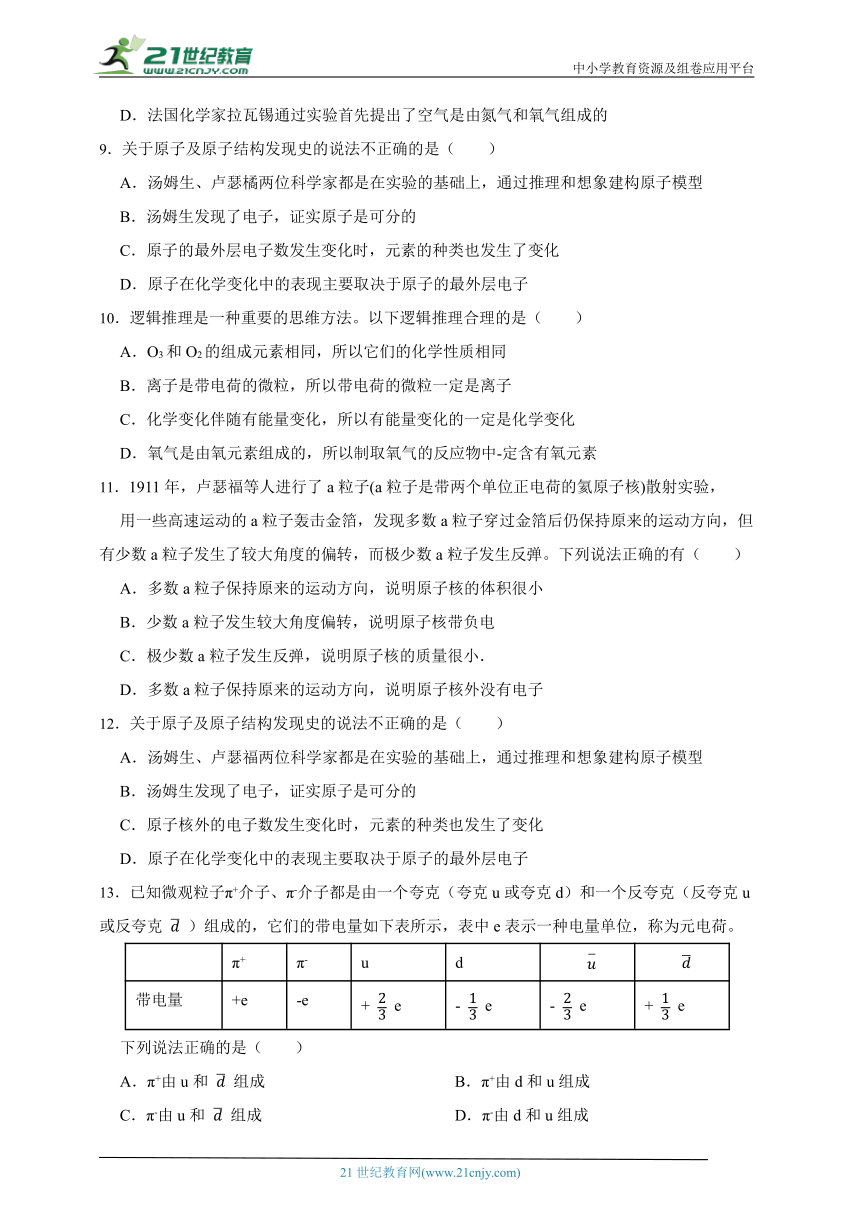

(2)如图分别是物质发生变化的微观示意图。

请回答:

①图1表示的变化,从微观角度看改变的是 ;

②图2表示的变化,从微观角度看,在变化前后,一定改变的是 。

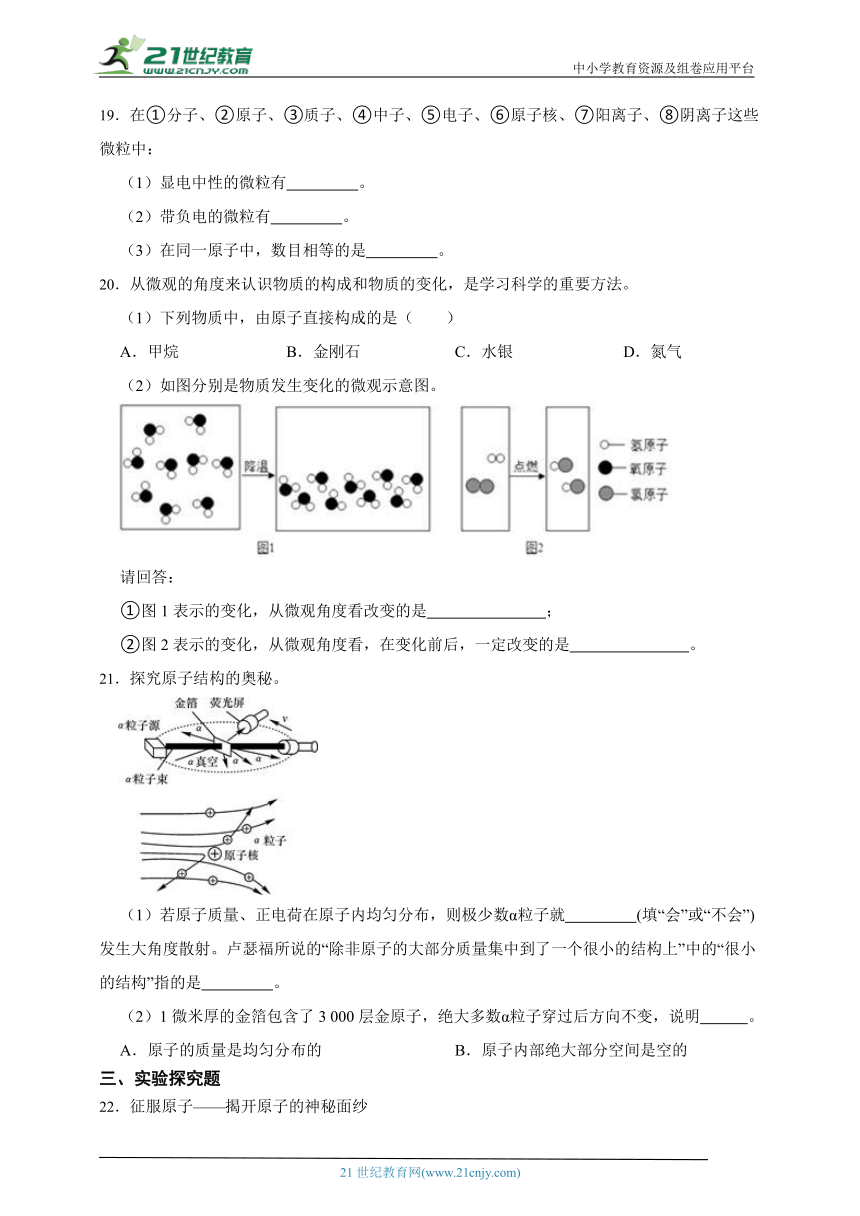

21.探究原子结构的奥秘。

(1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数α粒子就 (填“会”或“不会”)发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 。

(2)1微米厚的金箔包含了3 000层金原子,绝大多数α粒子穿过后方向不变,说明 。

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

三、实验探究题

22.征服原子——揭开原子的神秘面纱

伟大的科学家费曼说:“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话,它就会是——一切东西都是由原子构成”。人类在探索物质是由什么构成的历史长河中,充满了智慧。

(1)1803年,近代化学之父,英国科学家道尔顿(Dalton J)在前人研究的基础上,提出“道尔顿原子论”:一切物质都由原子构成,原子很小、呈圆球状、不可再分……但由于受当时实验条件限制,道尔顿无法用事实证明自己的观点。

1811年,意大利化学家阿伏加德罗提出:有些物质也是由分子构成,原子的基本工作形式是分子。

1897年,汤姆森通过实验发现了 ,进一步发展了原子、分子论。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论”中 的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由 构成,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了 来表达他们的理论成果。

23.电子带负电,原子不带电,说明原子内存在着带正电荷的部分,它们是均匀分布还是集中分布的呢?1910 年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子轰击金箔实验。实验做法如图:

绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数α粒子的偏转超过 90°,有的甚至几乎达到 180°,像是被金箔弹了回来。

【猜想与假设】α粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,而结果却出乎意料,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的。

【解释与结论】

(1)大多数α粒子不改变原来的运动方向,原因是 ;

(2)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数

α 粒子就 (填“会”或“不会”)发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 ;

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的 。

A. B. C.

四、解答题

24.分子和细胞都是我们看不到的细小物体,哪种更小?请说明2种支持你的观点的理由。

25.“o”代表氢原子,“○”代表氧原子。由氢、氧两种原子构成的分子如下:

(1)比较A、B、D可知: ;

(2)比较C、E可知: ;

(3)比较B、D可知: 。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】根据相关的科学发展史判断。

【解答】世界上第一个发现原子的核式结构的科学家是卢瑟福,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

2.【答案】B

【解析】【分析】分子是由组成的原子按照一定的键合顺序和空间排列而结合在一起的整体,这种键合顺序和空间排列关系称为分子结构。由于分子内原子间的相互作用,分子的物理和化学性质不仅取决于组成原子的种类和数目,更取决于分子的结构。离子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一个或几个电子使其达到最外层电子数为8个或2个(氦原子)或没有电子(四中子)的稳定结构。

【解答】A C、O2-和O2都含有两个氧原子,所以都含有16个质子;故A C错误;

B、O2得到一个电子后形成的O2-,所以其电子数肯定不一样;故B正确;

D、相对原子量之和等于相对原子量与原子个数之积;所以都一样,均为16×2=32;故D错误;

故答案为:B。

3.【答案】C

【解析】【分析】根据氧原子的构成分析判断。

【解答】氧原子的质子数为8,而核外电子数等于质子数,也是8,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

4.【答案】B

【解析】【分析】分析各种物质的组成即可。

【解答】二氧化碳由分子构成,含有氧原子,故A错误;

空气中含有氧气,而氧气由氧分子构成,故B正确;

碳酸钙由分子构成,含有氧原子,故C错误;

水由分子构成,含有氧原子,故D错误。

故选B。

5.【答案】C

【解析】【分析】从宏观上分析,物质由分子、原子构成;从微观上分析,物质由元素组成。

【解答】A. O2、H2O2、HNO3 这三种物质由分子构成,分子再由原子构成,因此不能说这三种物质中含有氧原子,只能说每个分子中含有2个氧原子,A不符合题意。

B. O2、H2O2、HNO3 这三种物质由分子构成,但只有氧气中才含有氧分子,B不符合题意。

C. O2、H2O2、HNO3 这三种物质从宏观上分析,由元素组成,都含有氧元素,C符合题意。

D. O2、H2O2、HNO3 这三种物质中均含有氧元素,但是元素只讲种类,不讲个数,D不符合题意。

故答案为:C

6.【答案】B

【解析】【分析】根据原子中质子数=电子数分析。

【解答】在原子中质子数=电子数,则铀的核外电子数为92,B正确。

故选B。

7.【答案】C

【解析】【分析】根据原子中质子数=电子数,分子中的质子数、电子数和中子数为构成其原子的各粒子的总和分析。

【解答】 人造氢原子的原子核中有3个中子,1个质子,1个电子,则一个 分子中含有2具原子,质子数为2,电子数为2,中子数为6;

故选C。

8.【答案】D

【解析】【分析】

1803年,英国自然科学家道尔顿提出了世界上第一个原子结构模型,认为原子是一个坚硬的实心小球,不能再分。

1897 年,英国科学家汤姆生发现了原子内有带负电的电子,而原子是电中性的,由此提出原子的西瓜模型(枣糕模型)。

1911 年, 英国科学家卢瑟福通过带正电的α粒子轰击金属箔的实验提出了原子的核式结构模型:

在原子的中心有一个很小的原子核,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电

的电子在核外空间绕核运动,就像行星绕太阳运动那样。

1913 年,丹麦科学家波尔改进了卢瑟福的原子核式结构模型,认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动。

法国化学家拉瓦锡首先通过实验得出了空气是由氮气和氧气组成,其中氧气约占空气总体积的1/5 的结论。

【解答】

A、卢瑟福提出了原子结构的核式模型,故A错误;

B、汤姆森发现了原子中含有电子,而原子是电中性的,故B错误;

C、波尔认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动,故C错误;

D、法国化学家拉瓦锡通过实验首先提出了空气是由氮气和氧气组成的,故D正确;

故答案为:D。

9.【答案】C

【解析】【分析】根据原子和原子结构的知识分析判断。

【解答】A.汤姆生、卢瑟橘两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型,故A正确不合题意;

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的,故B正确不合题意;

C.原子的最外层电子数发生变化时,原子核中的质子数保持不变,因此元素的种类不会发生改变,故C错误符合题意;

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子,故D正确不合题意。

故选C。

10.【答案】D

【解析】【分析】(1)化学变化是指有新物质生成的变化,化学变化的本质特征是有新物质生成。有颜色的变化、有发光放热的现象、有状态变化都不能说明产生了新物质,不是化学变化的本质特征。

(2)离子是指原子或原子基团失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子。

【解答】A、氧气和臭氧是由不同的分子构成的,所以氧气和臭氧的化学性质不同,A不符合题意;

B、离子都带电荷,但是带电荷的微粒不一定是离子,例如质子和电子也带电荷,B不符合题意;

C、化学反应发生的过程中都有能量变化,但有能量变化的不一定是化学变化,也可能是物理变化,如水蒸气变成液态水的过程是放热过程,但它是物理变化,C不符合题意;

D、氧气是由氧元素组成的,所以制取氧气的反应物中-定含有氧元素,D符合题意。

故答案为:D

11.【答案】A

【解析】【分析】根据对原子结构的认识分析判断。

【解答】A.多数a粒子保持原来的运动方向,则它们没有受到原子核的排斥力。因为原子核的排斥力作用的范围啃小,那么说明原子核的体积很小,故A正确;

B.少数a粒子发生较大角度偏转,是因为“同种电荷相互排斥”,即说明原子核带正电,故B错误;

C.极少数a粒子发生反弹,说明原子核的质量很大,故C错误;

D.多数a粒子保持原来的运动方向,只能说明它们没有受到原子核的排斥力,不能说明是否存在电子,故D错误。

故选A。

12.【答案】C

【解析】【分析】(1)(2)根据科学发展史分析;

(3)元素是具有相同的核电荷数的同一类原子的统称;

(4)在化学变化中,原子得失电子,主要是通过最外层电子来实现的。

【解答】A.汤姆生、卢瑟福两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型,故A正确不合题意;

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的,故B正确不合题意;

C.原子核外的电子数发生变化时,中间的质子数不会发生改变,那么原子的原子序数就保持不变,所以元素的种类不会发生改变,故C错误符合题意;

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子,故D正确不合题意。

故选C。

13.【答案】A

【解析】【分析】根据表格中各种粒子带的电荷量,对各个选项中组成离子的电荷量相加,哪个与前面离子的电荷量相等,哪个就是正确选项。

【解答】因为:( + e )+( + e )=+e,所以π+由u和 组成,故A正确,而B错误;

因为:( - e )+( - e )=-e,所以π-由和 d组成,故C、D错误。

故选A。

14.【答案】A

【解析】【分析】根据分子由原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成分析。

【解答】氧气由氧分子构成,氧分子由氧原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成;

故选A。

15.【答案】D

【解析】【分析】根据描述可知,运用激光可以观测到原子运动,即比原子大的结构能够观察到,而比原子小的结构就不能观察到,据此选择。

【解答】A.化学变化中反应物分子分解成原子,然后原子再重新组合成分子,故A能观察到不合题意;

B.反应中原子的运动,由于处在原子级别,所以能观察到,故B不合题意;

C. 化学反应中原子重新组成成物分子,能观察到,故C不合题意;

D.原子由原子核和核外电子组成,因为原子核是比原子更微小的结构,因此不能观察到,故D符合题意。

故选D。

16.【答案】(1)金刚石

(2)O2或O3

【解析】【分析】(1)根据碳单质由原子直接构成分析;

(2)根据氧元素单质有氧气和臭氧分析。

【解答】(1)金刚石为碳质,由原子构成;

(2) 图中标号①所示物质为氧元素组成的单质,可以是氧气或臭氧,化学式为 O2或O3 ;

故答案为:(1)金刚石;(2) O2或O3 。

17.【答案】氧分子;氢分子;不同;分子

【解析】【分析】电解水实验中,与电源正极相连的电极上产生的气体能使带火星的木条复燃,是氧气;与电源负极相连的电极上产生的气体能够燃烧,是氢气,氧气和氢气的体积比约为1:2,电解水的实验可用八个字概括:“正氧负氢、氢二氧一”。

【解答】水通电后,电源正负电极上都产生气体,正极的气体少,负极的气体多,两者的体积比约为1:2。正极的气体能够使带火星的木条复燃,是氧气;负极产生的气体能够燃烧,是氢气,水通电时,水分子最终变成了氧分子和氢分子,它们的化学性质与水分子的化学性质不同,所以分子是保持物质化学性质的最小微粒。

故答案为:氧分子;氢分子;不同;分子

18.【答案】(1)B;A

(2)A;B

【解析】【分析】(1)植物的生长需要无机盐,不同的无机盐对植物生长会起不同的作用。有的无机盐用于构建植物体,如氮和镁是合成叶绿素的原料,氮和硫是合成蛋白质的原料;有的无机盐用于调节植物的生命活动,如钾能使茎秆粗壮、促进淀粉的合成和运输,磷能促进幼苗的生长发育和开花等。

(2)构成物质的微粒有分子、原子和离子。

【解答】(1)如氮是合成叶绿素的原料,缺氮会使得植株矮小,叶色发黄;钾能使茎秆粗壮、促进淀粉的合成和运输,缺钾会使得植株长得矮小,叶片上也带许多褐斑。

(2)铜是金属,由原子直接构成;蔗糖是由蔗糖分子构成的。

故答案为:(1)B;A;(2)A;B

19.【答案】(1)①②④

(2)⑤⑧

(3)③⑤

【解析】【分析】(1)分子和原子内部既有正电荷也有负电荷,因为正负电荷的数量相同,所以显电中性;中子不带电,所以也显电中性;

(2)在原子中,质子带正电,中子不带电,电子带负电;原子得到电子后,由于负电荷数大于正电荷数,所以形成带负电荷的阴离子;如果失去电子,由于正电荷数大于负电荷数,所以形成带正电荷的阳离子;

(3)在原子中,质子数=核外电子数=原子序数。

【解答】(1) 显电中性的微粒有:分子、原子和中子,故选①②④;

(2)带负电的微粒有电子和阴离子,故选⑤⑧ ;

(3) 在同一原子中,数目相等的是质子和电子,故选③⑤ 。

20.【答案】(1)B;C

(2)分子间距离;分子的种类

【解析】【分析】(1)一般情况下,金属、稀有气体和一些非金属单质由原子直接构成;

(2)①注意观察分子之间距离是否改变;

②注意观察分子的种类是否发生改变。

【解答】(1)金刚石、水银由原子直接构成,而甲烷和分子由分子构成,故选BC;

(2)①图1表示的变化,从微观角度看改变的是分子之间的距离;

②根据图2可知,反应前是两种单质,反应后变成一种化合物,因此从微观角度看,在变化前后,一定改变的是分子的种类。

21.【答案】(1)不会;原子核

(2)B

【解析】【分析】(1)根据原子的内部结构及 卢瑟福实验原理分析;

(2)根据α粒子的运动方向及原子内部结构分析。

【解答】 (1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数α粒子就不会发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 原子核 ;

(2)1微米厚的金箔包含了3 000层金原子,绝大多数α粒子穿过后方向不变,说明原子内部绝大部分空间是空的。

22.【答案】(1)电子;原子不可再分;原子核和核外电子

(2)模型

【解析】【分析】(1)根据历代科学家发现原子结构的科学史实完成填空;

(2)模型法借助于与原型相似的物质模型或抽象反映原型本质的思想模型,间接地研究客体原形的性质和规律,例如引入磁感线研究磁场,引入光线研究光等。

【解答】(1)1897年,汤姆森通过实验发现了电子,进一步发展了原子、分子论。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论”中原子不可再分的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由原子核和核外电子构成,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了模型来表达他们的理论成果。

故答案为:(1)电子,原子不可再分,原子核和核外电子;(2)模型

23.【答案】(1)原子是空心的,而且空心的体积所占比例非常大

(2)不会;原子核

(3)C

【解析】【分析】(1)大多数α粒子不改变原来的运动方向,说明它们没有与原子里面的结构发生碰撞,即原子的大部分地方都是空心的;

(2)α粒子的偏转角度与正电荷的数量有关,如果正电荷分布均匀,那么电荷数肯定不会非常集中,因此偏转角度不会很大;而原子中间的微小结构就是原子核;

(3)根据上面的结论对原子的结构进行分析判断。

【解答】(1)大多数α粒子不改变原来的运动方向,原因是:原子是空心的,而且空心的体积所占比例非常大;

(2)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数 α 粒子就不会发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是原子核;

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的C。

24.【答案】观点:细胞比分子大,

理由1:一个细胞含有多种物质,而这些物质大多由分子构成;

理由2:用光学显微镜可以看到细胞结构,却看不到分子的结构。

【解析】【分析】直径一般只有几微米到几十微米,用显微镜能看到;分子是构成物质的一种极其微小的粒子。据估算,一滴水中含有的水分子数大约是 1000000000000000000000(共有 21个零)。分子不但用肉眼和放大镜看不见,即使用光学显微镜也看不见。只有用现代较先进的扫描隧道显微镜,才能看到一些较大的物质分子

【解答】 观点:细胞比分子大

理由1:一个细胞含有多种物质,而这些物质大多由分子构成;

理由2:用光学显微镜可以看到细胞结构,却看不到分子的结构。

25.【答案】(1)分子可以由同种原子构成

(2)分子可以由不同种原子构成

(3)数量不相同的原子可以构成不同的分子

【解析】【分析】根据图示中各分子的构成情况分析。

【解答】 (1)、A、B、D都是同种原子构成的分子,所以由此可知分子可以由同种原子构成;

(2)C和E中分子都是由不同种原子构成,所以由此可知分子可以由不同种原子构成;

(3)B和D是同种原子构成的不同种分子,由此可知 数量不相同的原子可以构成不同的分子 。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

华师大版 初科 八上 6.1 构成物质的微粒 第2课时 同步练习(含解析)

一、单选题

1.如图为原子的核式结构模型图,提出这该原子模型的科学家是( )

A.汤姆生 B.卢瑟福 C.波尔 D.法拉第

2.湖州长岛公园有丰富的负氧离子,空气中氧分子得到电子就能形成负氧离子(O)。一个O离子与一个O2分子比较,不相同的是( )

A.质子数 B.电子数

C.含氧原子个数 D.相对原子质量之和

3.下列所描述的粒子与氧原子一致的是( )

A.该粒子有8个质子,9个中子,10个电子

B.该粒子有9个质子,8个中子,10个电子

C.该粒子有8个质子,10个中子,8个电子

D.该粒子有9个质子,10个中子,8个电子

4.下列物质中含有氧分子的是( )

A.二氧化碳 B.空气 C.碳酸钙 D.水

5.在O2、H2O2、HNO3三种物质中都含有()

A.2个氧原子 B.1个氧分子 C.氧元素 D.2个氧元素

6.铀-235是制造原子弹的一种原料,其原子的原子核内有92个质子和143个中子,该原子的核外电子数为( )

A.51 B.92 C.143 D.235

7.有一种人造氢原子(可表示为 )的原子核中有3个中子,它可以结合成 分子。一个 分子中,下列微粒的个数不等于2的是( )

A.原子 B.质子 C.中子 D.电子

8.下列科学家与其所做的贡献相符的一项是( )

A.玻尔提出了原子结构的核式模型

B.卢瑟福发现了原子中含有电子,而原子是电中性的

C.汤姆生认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动

D.法国化学家拉瓦锡通过实验首先提出了空气是由氮气和氧气组成的

9.关于原子及原子结构发现史的说法不正确的是( )

A.汤姆生、卢瑟橘两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的

C.原子的最外层电子数发生变化时,元素的种类也发生了变化

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子

10.逻辑推理是一种重要的思维方法。以下逻辑推理合理的是( )

A.O3和O2的组成元素相同,所以它们的化学性质相同

B.离子是带电荷的微粒,所以带电荷的微粒一定是离子

C.化学变化伴随有能量变化,所以有能量变化的一定是化学变化

D.氧气是由氧元素组成的,所以制取氧气的反应物中-定含有氧元素

11.1911年,卢瑟福等人进行了a粒子(a粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)散射实验,

用一些高速运动的a粒子轰击金箔,发现多数a粒子穿过金箔后仍保持原来的运动方向,但有少数a粒子发生了较大角度的偏转,而极少数a粒子发生反弹。下列说法正确的有( )

A.多数a粒子保持原来的运动方向,说明原子核的体积很小

B.少数a粒子发生较大角度偏转,说明原子核带负电

C.极少数a粒子发生反弹,说明原子核的质量很小.

D.多数a粒子保持原来的运动方向,说明原子核外没有电子

12.关于原子及原子结构发现史的说法不正确的是( )

A.汤姆生、卢瑟福两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的

C.原子核外的电子数发生变化时,元素的种类也发生了变化

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子

13.已知微观粒子π+介子、π-介子都是由一个夸克(夸克u或夸克d)和一个反夸克(反夸克u或反夸克 )组成的,它们的带电量如下表所示,表中e表示一种电量单位,称为元电荷。

π+ π- u d

带电量 +e -e + e - e - e + e

下列说法正确的是( )

A.π+由u和 组成 B.π+由d和u组成

C.π-由u和 组成 D.π-由d和u组成

14.知识梳理有助于我们对已学知识进行巩固,如图是某同学学习物质结构层次后以氧气为例进行的梳理,下列选项中与a、b、c对应的是( )

A.原子、原子核、核外电子 B.原子核、原子、核外电子

C.原子、核外电子、原子核 D.核外电子、原子核、原子

15.1990 年度诺贝尔化学奖获得者艾哈迈得.泽维尔开创了“飞秒”(10-15 秒)化学新领域,使运用激光技观测化学反应时分子中原子的运动成为可能。你认为该技术不能观察到的是( )

A. 化学变化中反应物分子的分解

B.反应中原子的运动

C.化学反应中生成物分子的形成

D.原子核内部的结构

二、填空题

16.根据图中信息回答问题:

(1)图中由原子构成的物质是 ;

(2)图中标号①所示物质的化学式为 。

17.水通电时,水分子最终变成了 和 ,它们的化学性质与水分子的化学性质 (不同或相同),所以 是保持物质化学性质的最小粒子。

18.填下列选项的字母:

(1)一株植物缺氮时,它最可能出现的症状是: ;一株植物缺钾时,它最可能出现的症状是: ;

A.生长矮小,叶有褐斑 B.生长矮小,叶色发黄 C.叶色暗绿带红 D.只开花不结果

(2)铜由 构成;蔗糖由 构成

A.原子 B.分子 C.离子 D.电子

19.在①分子、②原子、③质子、④中子、⑤电子、⑥原子核、⑦阳离子、⑧阴离子这些微粒中:

(1)显电中性的微粒有 。

(2)带负电的微粒有 。

(3)在同一原子中,数目相等的是 。

20.从微观的角度来认识物质的构成和物质的变化,是学习科学的重要方法。

(1)下列物质中,由原子直接构成的是( )

A.甲烷 B.金刚石 C.水银 D.氮气

(2)如图分别是物质发生变化的微观示意图。

请回答:

①图1表示的变化,从微观角度看改变的是 ;

②图2表示的变化,从微观角度看,在变化前后,一定改变的是 。

21.探究原子结构的奥秘。

(1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数α粒子就 (填“会”或“不会”)发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 。

(2)1微米厚的金箔包含了3 000层金原子,绝大多数α粒子穿过后方向不变,说明 。

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

三、实验探究题

22.征服原子——揭开原子的神秘面纱

伟大的科学家费曼说:“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话,它就会是——一切东西都是由原子构成”。人类在探索物质是由什么构成的历史长河中,充满了智慧。

(1)1803年,近代化学之父,英国科学家道尔顿(Dalton J)在前人研究的基础上,提出“道尔顿原子论”:一切物质都由原子构成,原子很小、呈圆球状、不可再分……但由于受当时实验条件限制,道尔顿无法用事实证明自己的观点。

1811年,意大利化学家阿伏加德罗提出:有些物质也是由分子构成,原子的基本工作形式是分子。

1897年,汤姆森通过实验发现了 ,进一步发展了原子、分子论。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论”中 的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由 构成,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了 来表达他们的理论成果。

23.电子带负电,原子不带电,说明原子内存在着带正电荷的部分,它们是均匀分布还是集中分布的呢?1910 年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子轰击金箔实验。实验做法如图:

绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数α粒子的偏转超过 90°,有的甚至几乎达到 180°,像是被金箔弹了回来。

【猜想与假设】α粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,而结果却出乎意料,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的。

【解释与结论】

(1)大多数α粒子不改变原来的运动方向,原因是 ;

(2)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数

α 粒子就 (填“会”或“不会”)发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 ;

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的 。

A. B. C.

四、解答题

24.分子和细胞都是我们看不到的细小物体,哪种更小?请说明2种支持你的观点的理由。

25.“o”代表氢原子,“○”代表氧原子。由氢、氧两种原子构成的分子如下:

(1)比较A、B、D可知: ;

(2)比较C、E可知: ;

(3)比较B、D可知: 。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】根据相关的科学发展史判断。

【解答】世界上第一个发现原子的核式结构的科学家是卢瑟福,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

2.【答案】B

【解析】【分析】分子是由组成的原子按照一定的键合顺序和空间排列而结合在一起的整体,这种键合顺序和空间排列关系称为分子结构。由于分子内原子间的相互作用,分子的物理和化学性质不仅取决于组成原子的种类和数目,更取决于分子的结构。离子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一个或几个电子使其达到最外层电子数为8个或2个(氦原子)或没有电子(四中子)的稳定结构。

【解答】A C、O2-和O2都含有两个氧原子,所以都含有16个质子;故A C错误;

B、O2得到一个电子后形成的O2-,所以其电子数肯定不一样;故B正确;

D、相对原子量之和等于相对原子量与原子个数之积;所以都一样,均为16×2=32;故D错误;

故答案为:B。

3.【答案】C

【解析】【分析】根据氧原子的构成分析判断。

【解答】氧原子的质子数为8,而核外电子数等于质子数,也是8,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

4.【答案】B

【解析】【分析】分析各种物质的组成即可。

【解答】二氧化碳由分子构成,含有氧原子,故A错误;

空气中含有氧气,而氧气由氧分子构成,故B正确;

碳酸钙由分子构成,含有氧原子,故C错误;

水由分子构成,含有氧原子,故D错误。

故选B。

5.【答案】C

【解析】【分析】从宏观上分析,物质由分子、原子构成;从微观上分析,物质由元素组成。

【解答】A. O2、H2O2、HNO3 这三种物质由分子构成,分子再由原子构成,因此不能说这三种物质中含有氧原子,只能说每个分子中含有2个氧原子,A不符合题意。

B. O2、H2O2、HNO3 这三种物质由分子构成,但只有氧气中才含有氧分子,B不符合题意。

C. O2、H2O2、HNO3 这三种物质从宏观上分析,由元素组成,都含有氧元素,C符合题意。

D. O2、H2O2、HNO3 这三种物质中均含有氧元素,但是元素只讲种类,不讲个数,D不符合题意。

故答案为:C

6.【答案】B

【解析】【分析】根据原子中质子数=电子数分析。

【解答】在原子中质子数=电子数,则铀的核外电子数为92,B正确。

故选B。

7.【答案】C

【解析】【分析】根据原子中质子数=电子数,分子中的质子数、电子数和中子数为构成其原子的各粒子的总和分析。

【解答】 人造氢原子的原子核中有3个中子,1个质子,1个电子,则一个 分子中含有2具原子,质子数为2,电子数为2,中子数为6;

故选C。

8.【答案】D

【解析】【分析】

1803年,英国自然科学家道尔顿提出了世界上第一个原子结构模型,认为原子是一个坚硬的实心小球,不能再分。

1897 年,英国科学家汤姆生发现了原子内有带负电的电子,而原子是电中性的,由此提出原子的西瓜模型(枣糕模型)。

1911 年, 英国科学家卢瑟福通过带正电的α粒子轰击金属箔的实验提出了原子的核式结构模型:

在原子的中心有一个很小的原子核,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电

的电子在核外空间绕核运动,就像行星绕太阳运动那样。

1913 年,丹麦科学家波尔改进了卢瑟福的原子核式结构模型,认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动。

法国化学家拉瓦锡首先通过实验得出了空气是由氮气和氧气组成,其中氧气约占空气总体积的1/5 的结论。

【解答】

A、卢瑟福提出了原子结构的核式模型,故A错误;

B、汤姆森发现了原子中含有电子,而原子是电中性的,故B错误;

C、波尔认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动,故C错误;

D、法国化学家拉瓦锡通过实验首先提出了空气是由氮气和氧气组成的,故D正确;

故答案为:D。

9.【答案】C

【解析】【分析】根据原子和原子结构的知识分析判断。

【解答】A.汤姆生、卢瑟橘两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型,故A正确不合题意;

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的,故B正确不合题意;

C.原子的最外层电子数发生变化时,原子核中的质子数保持不变,因此元素的种类不会发生改变,故C错误符合题意;

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子,故D正确不合题意。

故选C。

10.【答案】D

【解析】【分析】(1)化学变化是指有新物质生成的变化,化学变化的本质特征是有新物质生成。有颜色的变化、有发光放热的现象、有状态变化都不能说明产生了新物质,不是化学变化的本质特征。

(2)离子是指原子或原子基团失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子。

【解答】A、氧气和臭氧是由不同的分子构成的,所以氧气和臭氧的化学性质不同,A不符合题意;

B、离子都带电荷,但是带电荷的微粒不一定是离子,例如质子和电子也带电荷,B不符合题意;

C、化学反应发生的过程中都有能量变化,但有能量变化的不一定是化学变化,也可能是物理变化,如水蒸气变成液态水的过程是放热过程,但它是物理变化,C不符合题意;

D、氧气是由氧元素组成的,所以制取氧气的反应物中-定含有氧元素,D符合题意。

故答案为:D

11.【答案】A

【解析】【分析】根据对原子结构的认识分析判断。

【解答】A.多数a粒子保持原来的运动方向,则它们没有受到原子核的排斥力。因为原子核的排斥力作用的范围啃小,那么说明原子核的体积很小,故A正确;

B.少数a粒子发生较大角度偏转,是因为“同种电荷相互排斥”,即说明原子核带正电,故B错误;

C.极少数a粒子发生反弹,说明原子核的质量很大,故C错误;

D.多数a粒子保持原来的运动方向,只能说明它们没有受到原子核的排斥力,不能说明是否存在电子,故D错误。

故选A。

12.【答案】C

【解析】【分析】(1)(2)根据科学发展史分析;

(3)元素是具有相同的核电荷数的同一类原子的统称;

(4)在化学变化中,原子得失电子,主要是通过最外层电子来实现的。

【解答】A.汤姆生、卢瑟福两位科学家都是在实验的基础上,通过推理和想象建构原子模型,故A正确不合题意;

B.汤姆生发现了电子,证实原子是可分的,故B正确不合题意;

C.原子核外的电子数发生变化时,中间的质子数不会发生改变,那么原子的原子序数就保持不变,所以元素的种类不会发生改变,故C错误符合题意;

D.原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子,故D正确不合题意。

故选C。

13.【答案】A

【解析】【分析】根据表格中各种粒子带的电荷量,对各个选项中组成离子的电荷量相加,哪个与前面离子的电荷量相等,哪个就是正确选项。

【解答】因为:( + e )+( + e )=+e,所以π+由u和 组成,故A正确,而B错误;

因为:( - e )+( - e )=-e,所以π-由和 d组成,故C、D错误。

故选A。

14.【答案】A

【解析】【分析】根据分子由原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成分析。

【解答】氧气由氧分子构成,氧分子由氧原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成;

故选A。

15.【答案】D

【解析】【分析】根据描述可知,运用激光可以观测到原子运动,即比原子大的结构能够观察到,而比原子小的结构就不能观察到,据此选择。

【解答】A.化学变化中反应物分子分解成原子,然后原子再重新组合成分子,故A能观察到不合题意;

B.反应中原子的运动,由于处在原子级别,所以能观察到,故B不合题意;

C. 化学反应中原子重新组成成物分子,能观察到,故C不合题意;

D.原子由原子核和核外电子组成,因为原子核是比原子更微小的结构,因此不能观察到,故D符合题意。

故选D。

16.【答案】(1)金刚石

(2)O2或O3

【解析】【分析】(1)根据碳单质由原子直接构成分析;

(2)根据氧元素单质有氧气和臭氧分析。

【解答】(1)金刚石为碳质,由原子构成;

(2) 图中标号①所示物质为氧元素组成的单质,可以是氧气或臭氧,化学式为 O2或O3 ;

故答案为:(1)金刚石;(2) O2或O3 。

17.【答案】氧分子;氢分子;不同;分子

【解析】【分析】电解水实验中,与电源正极相连的电极上产生的气体能使带火星的木条复燃,是氧气;与电源负极相连的电极上产生的气体能够燃烧,是氢气,氧气和氢气的体积比约为1:2,电解水的实验可用八个字概括:“正氧负氢、氢二氧一”。

【解答】水通电后,电源正负电极上都产生气体,正极的气体少,负极的气体多,两者的体积比约为1:2。正极的气体能够使带火星的木条复燃,是氧气;负极产生的气体能够燃烧,是氢气,水通电时,水分子最终变成了氧分子和氢分子,它们的化学性质与水分子的化学性质不同,所以分子是保持物质化学性质的最小微粒。

故答案为:氧分子;氢分子;不同;分子

18.【答案】(1)B;A

(2)A;B

【解析】【分析】(1)植物的生长需要无机盐,不同的无机盐对植物生长会起不同的作用。有的无机盐用于构建植物体,如氮和镁是合成叶绿素的原料,氮和硫是合成蛋白质的原料;有的无机盐用于调节植物的生命活动,如钾能使茎秆粗壮、促进淀粉的合成和运输,磷能促进幼苗的生长发育和开花等。

(2)构成物质的微粒有分子、原子和离子。

【解答】(1)如氮是合成叶绿素的原料,缺氮会使得植株矮小,叶色发黄;钾能使茎秆粗壮、促进淀粉的合成和运输,缺钾会使得植株长得矮小,叶片上也带许多褐斑。

(2)铜是金属,由原子直接构成;蔗糖是由蔗糖分子构成的。

故答案为:(1)B;A;(2)A;B

19.【答案】(1)①②④

(2)⑤⑧

(3)③⑤

【解析】【分析】(1)分子和原子内部既有正电荷也有负电荷,因为正负电荷的数量相同,所以显电中性;中子不带电,所以也显电中性;

(2)在原子中,质子带正电,中子不带电,电子带负电;原子得到电子后,由于负电荷数大于正电荷数,所以形成带负电荷的阴离子;如果失去电子,由于正电荷数大于负电荷数,所以形成带正电荷的阳离子;

(3)在原子中,质子数=核外电子数=原子序数。

【解答】(1) 显电中性的微粒有:分子、原子和中子,故选①②④;

(2)带负电的微粒有电子和阴离子,故选⑤⑧ ;

(3) 在同一原子中,数目相等的是质子和电子,故选③⑤ 。

20.【答案】(1)B;C

(2)分子间距离;分子的种类

【解析】【分析】(1)一般情况下,金属、稀有气体和一些非金属单质由原子直接构成;

(2)①注意观察分子之间距离是否改变;

②注意观察分子的种类是否发生改变。

【解答】(1)金刚石、水银由原子直接构成,而甲烷和分子由分子构成,故选BC;

(2)①图1表示的变化,从微观角度看改变的是分子之间的距离;

②根据图2可知,反应前是两种单质,反应后变成一种化合物,因此从微观角度看,在变化前后,一定改变的是分子的种类。

21.【答案】(1)不会;原子核

(2)B

【解析】【分析】(1)根据原子的内部结构及 卢瑟福实验原理分析;

(2)根据α粒子的运动方向及原子内部结构分析。

【解答】 (1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数α粒子就不会发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 原子核 ;

(2)1微米厚的金箔包含了3 000层金原子,绝大多数α粒子穿过后方向不变,说明原子内部绝大部分空间是空的。

22.【答案】(1)电子;原子不可再分;原子核和核外电子

(2)模型

【解析】【分析】(1)根据历代科学家发现原子结构的科学史实完成填空;

(2)模型法借助于与原型相似的物质模型或抽象反映原型本质的思想模型,间接地研究客体原形的性质和规律,例如引入磁感线研究磁场,引入光线研究光等。

【解答】(1)1897年,汤姆森通过实验发现了电子,进一步发展了原子、分子论。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论”中原子不可再分的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由原子核和核外电子构成,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了模型来表达他们的理论成果。

故答案为:(1)电子,原子不可再分,原子核和核外电子;(2)模型

23.【答案】(1)原子是空心的,而且空心的体积所占比例非常大

(2)不会;原子核

(3)C

【解析】【分析】(1)大多数α粒子不改变原来的运动方向,说明它们没有与原子里面的结构发生碰撞,即原子的大部分地方都是空心的;

(2)α粒子的偏转角度与正电荷的数量有关,如果正电荷分布均匀,那么电荷数肯定不会非常集中,因此偏转角度不会很大;而原子中间的微小结构就是原子核;

(3)根据上面的结论对原子的结构进行分析判断。

【解答】(1)大多数α粒子不改变原来的运动方向,原因是:原子是空心的,而且空心的体积所占比例非常大;

(2)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数 α 粒子就不会发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是原子核;

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的C。

24.【答案】观点:细胞比分子大,

理由1:一个细胞含有多种物质,而这些物质大多由分子构成;

理由2:用光学显微镜可以看到细胞结构,却看不到分子的结构。

【解析】【分析】直径一般只有几微米到几十微米,用显微镜能看到;分子是构成物质的一种极其微小的粒子。据估算,一滴水中含有的水分子数大约是 1000000000000000000000(共有 21个零)。分子不但用肉眼和放大镜看不见,即使用光学显微镜也看不见。只有用现代较先进的扫描隧道显微镜,才能看到一些较大的物质分子

【解答】 观点:细胞比分子大

理由1:一个细胞含有多种物质,而这些物质大多由分子构成;

理由2:用光学显微镜可以看到细胞结构,却看不到分子的结构。

25.【答案】(1)分子可以由同种原子构成

(2)分子可以由不同种原子构成

(3)数量不相同的原子可以构成不同的分子

【解析】【分析】根据图示中各分子的构成情况分析。

【解答】 (1)、A、B、D都是同种原子构成的分子,所以由此可知分子可以由同种原子构成;

(2)C和E中分子都是由不同种原子构成,所以由此可知分子可以由不同种原子构成;

(3)B和D是同种原子构成的不同种分子,由此可知 数量不相同的原子可以构成不同的分子 。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 运动和力

- 1 机械运动

- 2 力

- 3 几种常见的力

- 4 运动和力

- 5 二力平衡的条件

- 第2章 压力 压强

- 1 压强

- 2 液体内部的压强

- 3 大气压强

- 4 流体的压强与流速的关系

- 第3章 浮力

- 1 密度

- 2 浮力

- 3 阿基米德原理

- 4 物体浮沉条件及其应用

- 第4章 植物的物质和能量的转化

- 1 绿色开花植物的营养器官

- 2 水在植物体中的代谢

- 3 无机盐在植物体内的代谢

- 4 植物的光合作用和呼吸作用

- 第5章 人体的物质和能量的转化

- 1 食物的消化和吸收

- 2 人体的呼吸

- 3 人体内的物质运输

- 4 人体的排泄

- 5 人体生命活动过程中物质和能量的转化

- 第6章 物质的构成

- 1 构成物质的微粒

- 2 元素

- 3 物质的分类

- 4 化学式

- 5 固态物质