18.在长江源头各拉丹冬 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 18.在长江源头各拉丹冬 课件(共30张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 112.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-24 23:23:50 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

源

江

长

在

头

各

拉

丹

冬

马

丽

华

部编版八年级语文下册

学

习

目

标

学习并掌握生字词,把握课文的写景顺序,理清文章思路。

1

分析本文在景物描写中贯穿身心感受的写法,体会作者对苦难的观照,对自然的敬畏之情。

2

感受冰塔林的壮美,体会作者热爱西藏的情感,激发热爱自然、热爱祖国的情怀。

3

01

新

导

入

课

客户服务节目的

查资料长见识

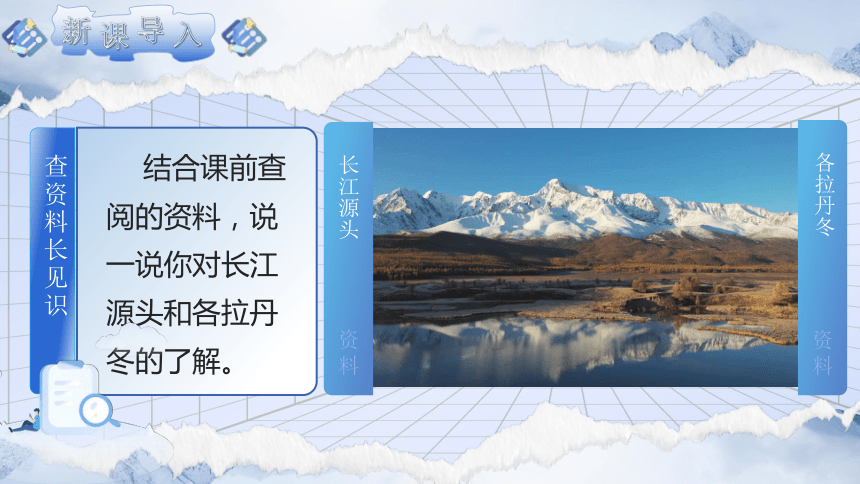

结合课前查阅的资料,说一说你对长江源头和各拉丹冬的了解。

新

课

导

入

各拉丹冬

资料

长江源头

资料

新

课

导

入

02

预

检

测

习

万里长江的源头在哪里?

背

景

资

料

《尚书 禹贡》中说“岷山导江”,把天府之国的岷江、嘉陵江当作万里长江的源头。徐霞客在《水经注》中说,古丽水(即金沙江)为长江上源。直到20世纪70年代,中国长江考察团经过艰辛的实地考察,才真正探查清楚了伟大长江的正源——沱沱河。

沱沱河发源于各拉丹冬雪山的姜古迪如冰川。“各拉丹冬”是藏语译音,它在藏语中是“高高尖尖的山峰”的意思。

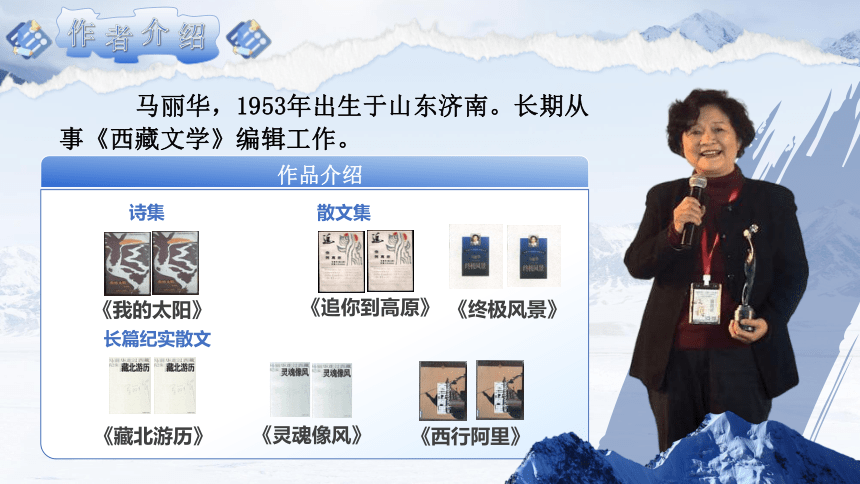

马丽华,1953年出生于山东济南。长期从事《西藏文学》编辑工作。

诗集

《我的太阳》

散文集

《追你到高原》

《终极风景》

《藏北游历》

《西行阿里》

《灵魂像风》

长篇纪实散文

作品介绍

作

者

介

绍

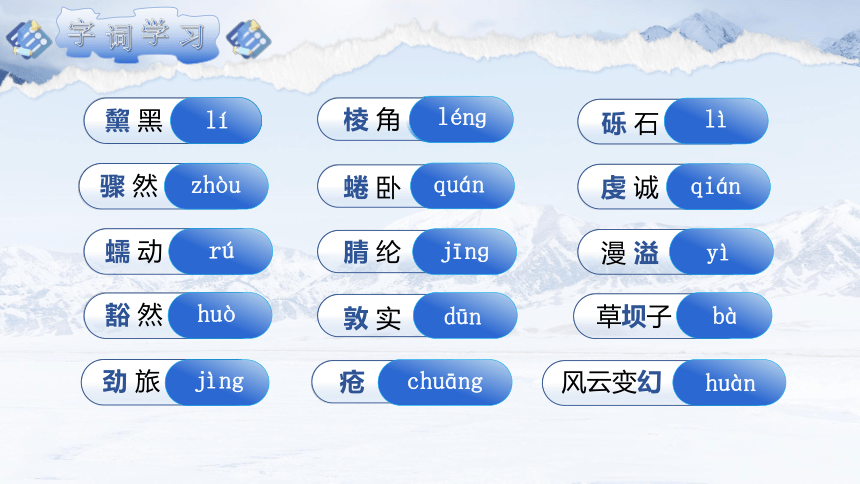

劲 旅

疮

风云变幻

豁 然

敦 实

草坝子

蠕 动

腈 纶

漫 溢

骤 然

蜷 卧

虔 诚

黧 黑

棱 角

砾 石

字

词

学

习

jìng

chuāng

huàn

huò

dūn

bà

rú

jīnɡ

yì

zhòu

quán

qián

lí

lénɡ

lì

词

语

释

义

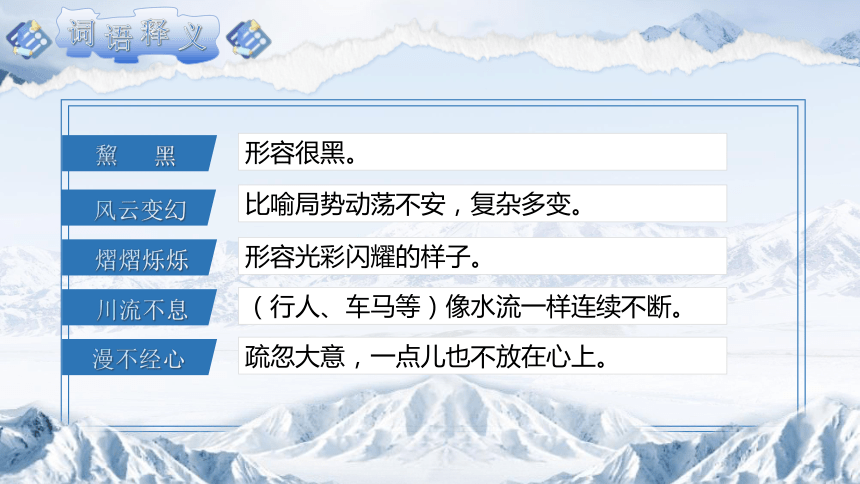

黧 黑

风云变幻

熠熠烁烁

川流不息

漫不经心

形容很黑。

形容光彩闪耀的样子。

(行人、车马等)像水流一样连续不断。

疏忽大意,一点儿也不放在心上。

比喻局势动荡不安,复杂多变。

03

整

感

知

体

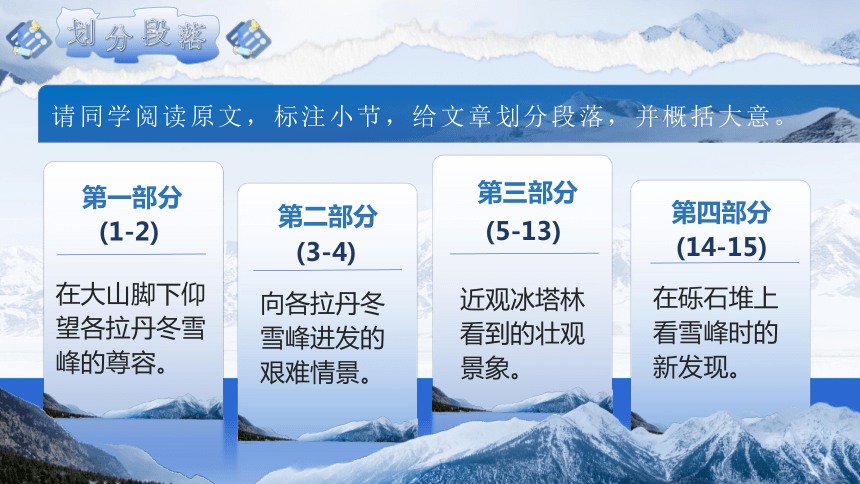

(1-2)

第一部分

第二部分

(3-4)

第三部分

(5-13)

第四部分

(14-15)

划

分

段

落

请同学阅读原文,标注小节,给文章划分段落,并概括大意。

在大山脚下仰望各拉丹冬雪峰的尊容。

向各拉丹冬雪峰进发的艰难情景。

近观冰塔林看到的壮观景象。

在砾石堆上看雪峰时的新发现。

按照时间的推移、地点的转换来组织材料

学习任务1

勾画文中表示时间和地点变化的词语,理清行文顺序。

学习任务2

根据勾画的词语,画出作者游览各拉丹冬的路线图。

梳

理

游

踪

山脚冰塔林

草坝子上

海拔接近六千米

冰丛砾石堆

沿冰河接近冰山

走下砾石堆

已达海拔六千米以上

第二天再走进冰塔林

移步换景

以“我”的游踪为线索组织材料

首先,要把观察点的变换交代清楚。

技巧

其次,要把移步中或移步后所见到的景物具体地展现出来。

采用移步换景描写景物时:

指不固定视点(立足点和观察点),按照一定的地点转移和视角,把所看到的不同事物叙述下来。

概念

“移步换景”是游记常用的写作手法

移

步

换

景

04

精

细

研

读

聚

焦

所

见

第一天

观景状态

景物特征

作者的观景状态是怎样的?抓住了景物的哪些特征?

各拉丹冬山脚

远眺雪山

变幻莫测、有雕塑感

在草坝子上

砾石堆四顾

冰峰晶莹、冰河辽阔、冰天浩茫

接近冰山、冰塔林

砾石堆四顾

图案多样、神奇

置身冰窟

细看,联想想象

晶莹闪耀、形态多样

永恒之美、凝聚历史

聚

焦

所

见

再入冰河

第二天

观景状态

景物特征

半卧细察

冰面疏松、流水漫溢

第一天

身体状况

体

会

所

感

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

再入冰河

渐趋恶化

反应痛苦

根据作者行踪,勾画表现作者游览过程中身心感受的句子。

尚属正常

高原反应、发烧头痛

摔伤、恶心、呼吸困难

我要死了

第二天

身体状况

似乎已经衰竭、无力、挣扎

随着作者身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解越来越细腻,想象也越来越富有诗意。

作者反复描写自己的身心感受,是想赞美各拉丹冬险峻的美景还是想凸显人的坚韧伟大?分析作者多次描写自己身体状况的用意。

以身心感受形成潜在线索。

1

作者呈现大量痛苦的身心感受,符合她对自己“苦难美至上主义者”的定位。

2

体

会

所

感

从作者的自然观角度来看,不断加重的身体痛苦其实也是一种理解、体验自然的方式,尤其对于各拉丹冬这样原始的自然来说,甚至是一种必需的方式,因为人的痛苦在伟大而恒久的自然面前显得微不足道。作者经历这一切后,感受到自然的伟大,认识到自然远比人类更久远,更深邃,人类应该对自然持敬畏的态度。

反复叙写身心的感受,也是表达敬畏自然的一种方式。

3

体

会

所

感

好看

尽是冰雪,景色单调

在藏北高原大山脚下仰望各拉丹冬,作者看到了怎样的景象?

各拉丹冬

阴阳二坡

西北阴坡

东南阳坡

这种好看体现在哪儿?

课

文

解

读

课

文

解

读

阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

略写深处冰窟的感受,冰风的呼啸与川流不息,详写冰体的千奇百怪、美不胜收。让读者联想到眼前景物“背后的故事”。这冰山、冰川是大自然历史的一部分。

课

文

解

读

作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?

1. 有详有略。

如对冰窟和冰风的描写,表现的是一种带有幻觉色彩的异样感受,使严酷的环境带上了一丝温情。

课

文

解

读

2.把主观感受、想象与客观的描写融在一起,既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?

课

文

解

读

作者描写冰塔林意在表达一种什么情感?

作者通过描写冰塔林的奇景和美丽,展现了雪域高原的壮美景色,表达了对大自然美的热爱和对大自然神奇力量的赞美。

远方白色金字塔的格拉丹东统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

作者以洗练的语言大笔挥洒,以沉静的语言体现深邃、广阔、渺远的理性思考。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人应接不暇,令人不知道看什么。

传达了作者怎样的感受?

品

味

语

言

正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,让人忍俊不禁。

品

味

语

言

这里描写自己拍摄冰山时摔倒的情形和感受,痛彻心扉,让人感受到作者乐观、坚强的精神。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

品

味

语

言

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的裂缝和皱褶想象成树的年轮。

这样写有什么好处?

这样的写法让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

作者是怎样描绘冰山的裂纹和皱褶的?

作者描述了雪域高原各拉丹冬的壮丽,讲述了自己勇登雪域的故事,赞美了大自然神奇的伟力。

表现了作者勇于攀登的决心,不畏艰难的态度,抒发了热爱大自然的情感。

主

旨

概

括

在长江源头各拉丹冬

所见

高峻、雄壮、变幻莫测、图案多样、晶莹闪耀、冰面疏松、流水漫溢

所感

身体疼痛、感叹自然

山脚下、草坝子上、接近冰山和冰塔林、置身冰窟、再入冰河

所至

勇于攀登

不畏艰难

结

构

梳

理

热爱自然

源

江

长

在

头

各

拉

丹

冬

马

丽

华

部编版八年级语文下册

学

习

目

标

学习并掌握生字词,把握课文的写景顺序,理清文章思路。

1

分析本文在景物描写中贯穿身心感受的写法,体会作者对苦难的观照,对自然的敬畏之情。

2

感受冰塔林的壮美,体会作者热爱西藏的情感,激发热爱自然、热爱祖国的情怀。

3

01

新

导

入

课

客户服务节目的

查资料长见识

结合课前查阅的资料,说一说你对长江源头和各拉丹冬的了解。

新

课

导

入

各拉丹冬

资料

长江源头

资料

新

课

导

入

02

预

检

测

习

万里长江的源头在哪里?

背

景

资

料

《尚书 禹贡》中说“岷山导江”,把天府之国的岷江、嘉陵江当作万里长江的源头。徐霞客在《水经注》中说,古丽水(即金沙江)为长江上源。直到20世纪70年代,中国长江考察团经过艰辛的实地考察,才真正探查清楚了伟大长江的正源——沱沱河。

沱沱河发源于各拉丹冬雪山的姜古迪如冰川。“各拉丹冬”是藏语译音,它在藏语中是“高高尖尖的山峰”的意思。

马丽华,1953年出生于山东济南。长期从事《西藏文学》编辑工作。

诗集

《我的太阳》

散文集

《追你到高原》

《终极风景》

《藏北游历》

《西行阿里》

《灵魂像风》

长篇纪实散文

作品介绍

作

者

介

绍

劲 旅

疮

风云变幻

豁 然

敦 实

草坝子

蠕 动

腈 纶

漫 溢

骤 然

蜷 卧

虔 诚

黧 黑

棱 角

砾 石

字

词

学

习

jìng

chuāng

huàn

huò

dūn

bà

rú

jīnɡ

yì

zhòu

quán

qián

lí

lénɡ

lì

词

语

释

义

黧 黑

风云变幻

熠熠烁烁

川流不息

漫不经心

形容很黑。

形容光彩闪耀的样子。

(行人、车马等)像水流一样连续不断。

疏忽大意,一点儿也不放在心上。

比喻局势动荡不安,复杂多变。

03

整

感

知

体

(1-2)

第一部分

第二部分

(3-4)

第三部分

(5-13)

第四部分

(14-15)

划

分

段

落

请同学阅读原文,标注小节,给文章划分段落,并概括大意。

在大山脚下仰望各拉丹冬雪峰的尊容。

向各拉丹冬雪峰进发的艰难情景。

近观冰塔林看到的壮观景象。

在砾石堆上看雪峰时的新发现。

按照时间的推移、地点的转换来组织材料

学习任务1

勾画文中表示时间和地点变化的词语,理清行文顺序。

学习任务2

根据勾画的词语,画出作者游览各拉丹冬的路线图。

梳

理

游

踪

山脚冰塔林

草坝子上

海拔接近六千米

冰丛砾石堆

沿冰河接近冰山

走下砾石堆

已达海拔六千米以上

第二天再走进冰塔林

移步换景

以“我”的游踪为线索组织材料

首先,要把观察点的变换交代清楚。

技巧

其次,要把移步中或移步后所见到的景物具体地展现出来。

采用移步换景描写景物时:

指不固定视点(立足点和观察点),按照一定的地点转移和视角,把所看到的不同事物叙述下来。

概念

“移步换景”是游记常用的写作手法

移

步

换

景

04

精

细

研

读

聚

焦

所

见

第一天

观景状态

景物特征

作者的观景状态是怎样的?抓住了景物的哪些特征?

各拉丹冬山脚

远眺雪山

变幻莫测、有雕塑感

在草坝子上

砾石堆四顾

冰峰晶莹、冰河辽阔、冰天浩茫

接近冰山、冰塔林

砾石堆四顾

图案多样、神奇

置身冰窟

细看,联想想象

晶莹闪耀、形态多样

永恒之美、凝聚历史

聚

焦

所

见

再入冰河

第二天

观景状态

景物特征

半卧细察

冰面疏松、流水漫溢

第一天

身体状况

体

会

所

感

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

再入冰河

渐趋恶化

反应痛苦

根据作者行踪,勾画表现作者游览过程中身心感受的句子。

尚属正常

高原反应、发烧头痛

摔伤、恶心、呼吸困难

我要死了

第二天

身体状况

似乎已经衰竭、无力、挣扎

随着作者身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解越来越细腻,想象也越来越富有诗意。

作者反复描写自己的身心感受,是想赞美各拉丹冬险峻的美景还是想凸显人的坚韧伟大?分析作者多次描写自己身体状况的用意。

以身心感受形成潜在线索。

1

作者呈现大量痛苦的身心感受,符合她对自己“苦难美至上主义者”的定位。

2

体

会

所

感

从作者的自然观角度来看,不断加重的身体痛苦其实也是一种理解、体验自然的方式,尤其对于各拉丹冬这样原始的自然来说,甚至是一种必需的方式,因为人的痛苦在伟大而恒久的自然面前显得微不足道。作者经历这一切后,感受到自然的伟大,认识到自然远比人类更久远,更深邃,人类应该对自然持敬畏的态度。

反复叙写身心的感受,也是表达敬畏自然的一种方式。

3

体

会

所

感

好看

尽是冰雪,景色单调

在藏北高原大山脚下仰望各拉丹冬,作者看到了怎样的景象?

各拉丹冬

阴阳二坡

西北阴坡

东南阳坡

这种好看体现在哪儿?

课

文

解

读

课

文

解

读

阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

略写深处冰窟的感受,冰风的呼啸与川流不息,详写冰体的千奇百怪、美不胜收。让读者联想到眼前景物“背后的故事”。这冰山、冰川是大自然历史的一部分。

课

文

解

读

作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?

1. 有详有略。

如对冰窟和冰风的描写,表现的是一种带有幻觉色彩的异样感受,使严酷的环境带上了一丝温情。

课

文

解

读

2.把主观感受、想象与客观的描写融在一起,既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?

课

文

解

读

作者描写冰塔林意在表达一种什么情感?

作者通过描写冰塔林的奇景和美丽,展现了雪域高原的壮美景色,表达了对大自然美的热爱和对大自然神奇力量的赞美。

远方白色金字塔的格拉丹东统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

作者以洗练的语言大笔挥洒,以沉静的语言体现深邃、广阔、渺远的理性思考。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人应接不暇,令人不知道看什么。

传达了作者怎样的感受?

品

味

语

言

正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,让人忍俊不禁。

品

味

语

言

这里描写自己拍摄冰山时摔倒的情形和感受,痛彻心扉,让人感受到作者乐观、坚强的精神。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

品

味

语

言

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的裂缝和皱褶想象成树的年轮。

这样写有什么好处?

这样的写法让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

作者是怎样描绘冰山的裂纹和皱褶的?

作者描述了雪域高原各拉丹冬的壮丽,讲述了自己勇登雪域的故事,赞美了大自然神奇的伟力。

表现了作者勇于攀登的决心,不畏艰难的态度,抒发了热爱大自然的情感。

主

旨

概

括

在长江源头各拉丹冬

所见

高峻、雄壮、变幻莫测、图案多样、晶莹闪耀、冰面疏松、流水漫溢

所感

身体疼痛、感叹自然

山脚下、草坝子上、接近冰山和冰塔林、置身冰窟、再入冰河

所至

勇于攀登

不畏艰难

结

构

梳

理

热爱自然

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读