5.1 自然环境的整体性 第五课时教学设计

文档属性

| 名称 | 5.1 自然环境的整体性 第五课时教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 340.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-01-30 11:09:58 | ||

图片预览

文档简介

高二地理选择性必修一教案 自然环境的整体性 高二地理备课组

课题: 自然环境的整体性

【课标解读】

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

【核心素养】

1.综合思维:结合案例,能独立辨析其与多个自然要素的关系,并能确定主导的相关性因素;能分析某一要素的改变对其他要素的影响。

2.区域认知:通过案例,能分析自然地理环境各要素间相互关系,归纳出自然环境特征及其对人类活动的影响,并能提出科学决策的依据。

3.人地协调观:通过案例,能从人地关系的角度分析自然环境与人类活动相互影响和相互作用的关系,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识。

4.地理实践力:能独立开展野外考察或社会调查,收集和处理信息,分析自然环境各要素的相互关系,评判人类利用自然环境是否科学合理,并能针对问题提出改进措施。

【教学重点难点】

1.能结合具体区域,分析自然环境的整体性表现。(重难点)

2.能结合具体实例,说明自然环境的整体性与人类活动的关系。(重点)

【教学方法】

合作探究法、讲授法、活动探究法、对比分析法、多媒体教学法。

【教学媒体】 希沃白板

【教学课时】 5课时

【教学过程】

第五课时

【新课导入】

据史料记载,黄土高原在汉代时一派草肥水美、山清水秀的景色,但自唐代以后,由于大兴土木、连年战争,森林植被被大量砍伐,再加上近代“以粮为纲”的影响,就变成了今天千沟万壑、水土流失相当严重的地表形态。下面是有关黄土高原自然环境的示意图。人们在黄土高原的演变中吸取的教训应该是什么?

【自主学习】

一、自然环境的整体性与人类活动

1.自然环境的整体与人类活动分析思路

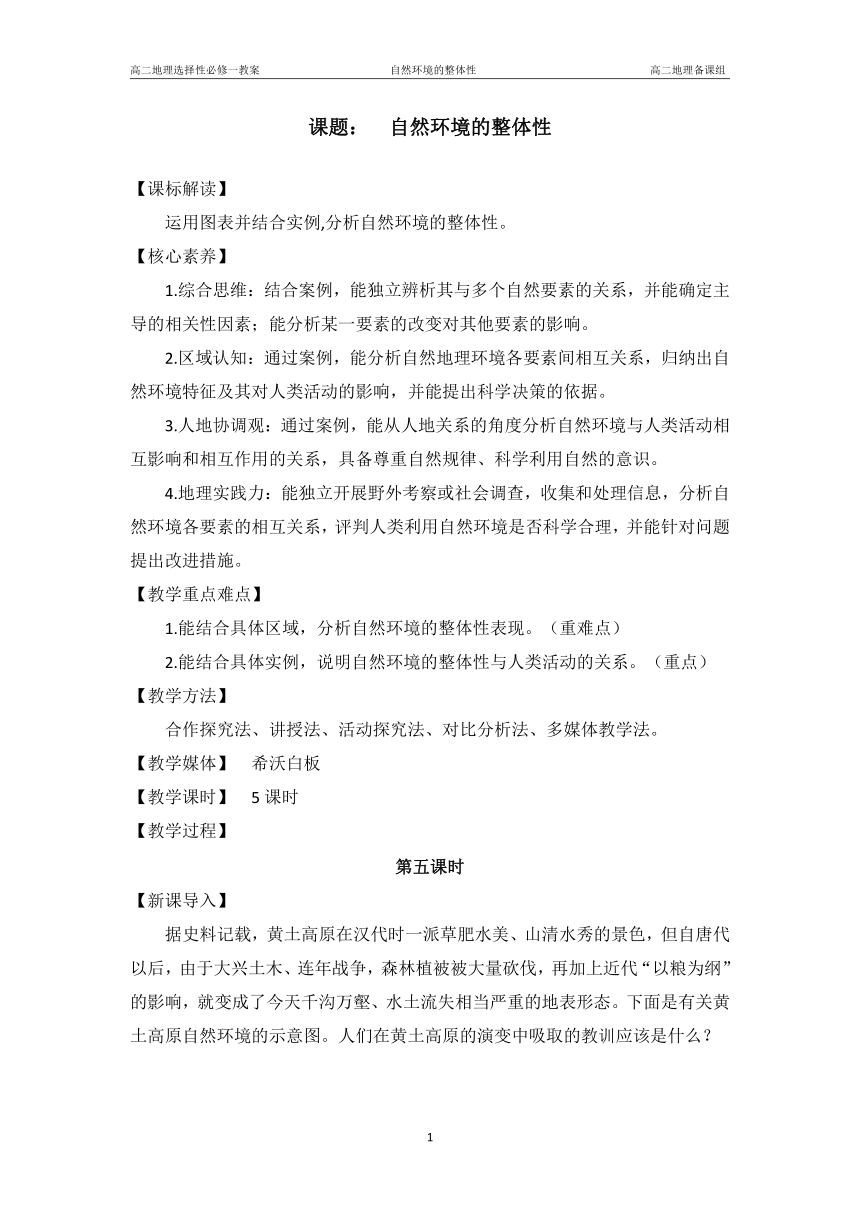

一般结合区域图、景观图、资源问题和环境问题,运用各地理要素间的相互关系原理,分析某一地理要素对自然地理环境的影响。在分析具体问题时要遵循“牵一发而动全身”的思路,首先明确人类活动的“一发”是哪一要素,进而逐一分析“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”呈现出怎样的变化。以植被破坏为例:

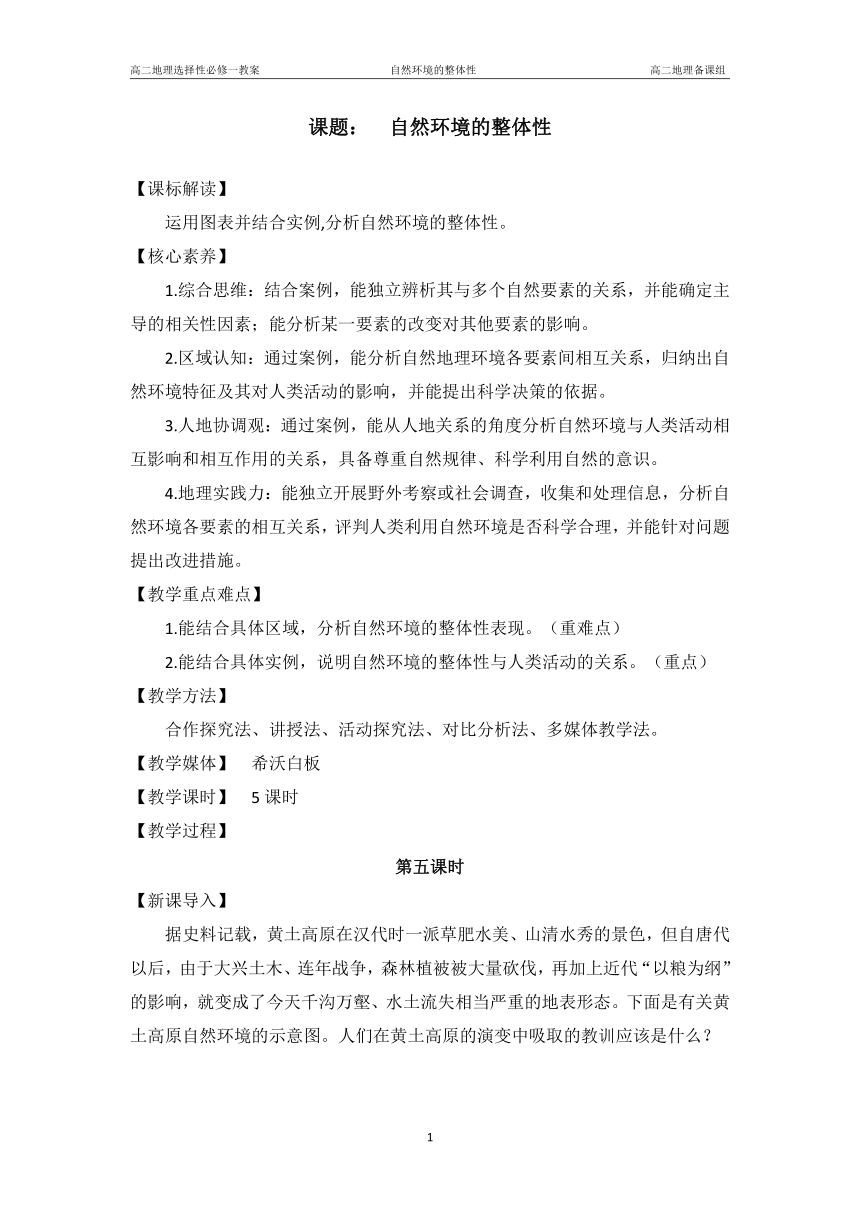

[解读]青藏高原的隆起(地形地貌),阻挡了西伯利亚南下气流(大气),导致中亚、西亚干旱区的细小粉尘随冬季风(大气)向东输送,逐渐沉积,形成黄土高原(地形地貌)。黄土高原土质疏松(土壤),极易受流水冲蚀,泥沙随流水汇入黄河,被流水搬运到下游(水文),由于流速变慢,逐渐淤积,形成“地上河”,造成严重水患(生态环境问题)。颗粒更小的泥沙则注入渤海,致使河口向海延伸。这一系列的过程彼此间连成一根长链,其间发生着物质、能量运动,产生多方面的生态环境效应。

2.合理利用资源

(1)提高资源的利用率,做到资源利用减量化。

(2)开展综合利用,做到废弃物排放减量化。

(3)寻找替代产品,尤其是对稀缺资源。

(4)对开发利用过程中可能产生的问题做好预案,积极防范问题的发生。

(5)完善相关法律法规体系,提高公众的环保意识。

【思考交流】

探究一 自然环境的整体性与人类活动

据史料记载,黄土高原在汉代时一派草肥水美、山清水秀的景色,但自唐代以后,由于大兴土木、连年战争,森林植被被大量砍伐,再加上近代“以粮为纲”的影响,就变成了今天千沟万壑、水土流失相当严重的地表形态。下面是有关黄土高原自然环境的示意图。

1.水土流失过程是地貌、土壤、生物、水文统一演化的过程,黄土高原景观正是在这种统一演化过程中形成的。完成下面纲要图,完善黄土高原自然地理环境的统一演化过程。(区域认知)

提示:

2.人们在黄土高原的演变中吸取的教训应该是什么?(地理实践力)

提示:在生产、生活中应因地制宜地开发利用自然资源,保护自然环境。

【针对性训练】

2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空,2020年7月31日上午,北斗三号全球卫星导航系统正式开通。中国始终秉持和践行“中国的北斗,世界的北斗”的发展理念,服务“一带一路”建设发展,积极推进北斗系统国际合作。下图为中亚地区咸海面积变化图。读图,完成1~3题。

1.利用北斗三号卫星定位导航系统可以直接测量咸海的( )

A.岸线长度 B.湖面海拔 C.水体盐度 D.面积大小

2.咸海面积变化体现了自然环境的( )

A.稳定性 B.层次性 C.差异性 D.整体性

3.造成咸海面积变化的主要人为原因是( )

A.围湖造田 B.全球变暖 C.过度引水 D.水质恶化

【板书设计】

【作业布置】学生课后完成《高中同步导练》课时作业

【教学反思】

课题: 自然环境的整体性

【课标解读】

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

【核心素养】

1.综合思维:结合案例,能独立辨析其与多个自然要素的关系,并能确定主导的相关性因素;能分析某一要素的改变对其他要素的影响。

2.区域认知:通过案例,能分析自然地理环境各要素间相互关系,归纳出自然环境特征及其对人类活动的影响,并能提出科学决策的依据。

3.人地协调观:通过案例,能从人地关系的角度分析自然环境与人类活动相互影响和相互作用的关系,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识。

4.地理实践力:能独立开展野外考察或社会调查,收集和处理信息,分析自然环境各要素的相互关系,评判人类利用自然环境是否科学合理,并能针对问题提出改进措施。

【教学重点难点】

1.能结合具体区域,分析自然环境的整体性表现。(重难点)

2.能结合具体实例,说明自然环境的整体性与人类活动的关系。(重点)

【教学方法】

合作探究法、讲授法、活动探究法、对比分析法、多媒体教学法。

【教学媒体】 希沃白板

【教学课时】 5课时

【教学过程】

第五课时

【新课导入】

据史料记载,黄土高原在汉代时一派草肥水美、山清水秀的景色,但自唐代以后,由于大兴土木、连年战争,森林植被被大量砍伐,再加上近代“以粮为纲”的影响,就变成了今天千沟万壑、水土流失相当严重的地表形态。下面是有关黄土高原自然环境的示意图。人们在黄土高原的演变中吸取的教训应该是什么?

【自主学习】

一、自然环境的整体性与人类活动

1.自然环境的整体与人类活动分析思路

一般结合区域图、景观图、资源问题和环境问题,运用各地理要素间的相互关系原理,分析某一地理要素对自然地理环境的影响。在分析具体问题时要遵循“牵一发而动全身”的思路,首先明确人类活动的“一发”是哪一要素,进而逐一分析“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”呈现出怎样的变化。以植被破坏为例:

[解读]青藏高原的隆起(地形地貌),阻挡了西伯利亚南下气流(大气),导致中亚、西亚干旱区的细小粉尘随冬季风(大气)向东输送,逐渐沉积,形成黄土高原(地形地貌)。黄土高原土质疏松(土壤),极易受流水冲蚀,泥沙随流水汇入黄河,被流水搬运到下游(水文),由于流速变慢,逐渐淤积,形成“地上河”,造成严重水患(生态环境问题)。颗粒更小的泥沙则注入渤海,致使河口向海延伸。这一系列的过程彼此间连成一根长链,其间发生着物质、能量运动,产生多方面的生态环境效应。

2.合理利用资源

(1)提高资源的利用率,做到资源利用减量化。

(2)开展综合利用,做到废弃物排放减量化。

(3)寻找替代产品,尤其是对稀缺资源。

(4)对开发利用过程中可能产生的问题做好预案,积极防范问题的发生。

(5)完善相关法律法规体系,提高公众的环保意识。

【思考交流】

探究一 自然环境的整体性与人类活动

据史料记载,黄土高原在汉代时一派草肥水美、山清水秀的景色,但自唐代以后,由于大兴土木、连年战争,森林植被被大量砍伐,再加上近代“以粮为纲”的影响,就变成了今天千沟万壑、水土流失相当严重的地表形态。下面是有关黄土高原自然环境的示意图。

1.水土流失过程是地貌、土壤、生物、水文统一演化的过程,黄土高原景观正是在这种统一演化过程中形成的。完成下面纲要图,完善黄土高原自然地理环境的统一演化过程。(区域认知)

提示:

2.人们在黄土高原的演变中吸取的教训应该是什么?(地理实践力)

提示:在生产、生活中应因地制宜地开发利用自然资源,保护自然环境。

【针对性训练】

2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空,2020年7月31日上午,北斗三号全球卫星导航系统正式开通。中国始终秉持和践行“中国的北斗,世界的北斗”的发展理念,服务“一带一路”建设发展,积极推进北斗系统国际合作。下图为中亚地区咸海面积变化图。读图,完成1~3题。

1.利用北斗三号卫星定位导航系统可以直接测量咸海的( )

A.岸线长度 B.湖面海拔 C.水体盐度 D.面积大小

2.咸海面积变化体现了自然环境的( )

A.稳定性 B.层次性 C.差异性 D.整体性

3.造成咸海面积变化的主要人为原因是( )

A.围湖造田 B.全球变暖 C.过度引水 D.水质恶化

【板书设计】

【作业布置】学生课后完成《高中同步导练》课时作业

【教学反思】