人教新课标高中历史必修三第七单元 现代中国的科技、教育和文学艺术 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省余干县)【解析版,含答案】

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史必修三第七单元 现代中国的科技、教育和文学艺术 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省余干县)【解析版,含答案】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 223.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-23 12:00:17 | ||

图片预览

文档简介

人教新课标高中历史必修三第七单元 现代中国的科技、教育和文学艺术 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省余干县)【解析版,含答案】

一、选择题

1.“教育要面向现代化。面向世界,面向未来”的实质是( )

A.就越多发展需要超前性

B.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

C.教育的发展需要加强国际交流

D.教育的发展要适合本国国情

2.“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年的归国路,10年两弹成。开创祖国航天,他是先行人……”这是组委会给2007年度“感动中国十大人物”之一的著名科学家钱学森的颁奖词,其中“两弹”是指( )

A.原子弹、氢弹 B.原子弹、导弹

C.氢弹、导弹 D.导弹、核弹

3.1956年后的一段时间内,我国在文学、电影、戏剧创作上展现出了勃勃生机,涌现出如《红旗谱》、《青春之歌》、《关汉卿》等家喻户晓的作品,这一盛况出现的直接原因是( )

A.新中国的成立

B.“双百”方针的确立

C.中共八大的召开

D.大跃进和人民公社化运动的开展

4.康德曾经说过:世界上有两个东西是人类不能够征服的,第一是我们头上的星空……。然而两百多年后的今天这一切都不成为问题。请问,新中国历史上航天员首次进入太空的时间是

A、1960年 B、1970年 C、2001年 D、2003年

5.中国探月器----“嫦娥一号”成功升人太空,中国几千年登月的梦想变成了现实,中国的航天史又谱写了光辉的一页。中国迈入航天国家行列的标志是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.第一颗氢弹爆炸成功

C.第一颗人造地球卫星发射成功 D.“神舟”5号发射成功

6.下列有关教育对科学、文学艺术、经济和社会生活的影响不正确的是( )

A.教育为科学的发展培养高素质人才

B.教育为经济的快速发展培养高素质的劳动者

C.教育的发展有利于提高人们的生活质量

D.教育的普及是文学艺术繁荣的根本原因

7.《南方都市报》在“广东高考三十年状元系列报道”中介绍了1978年广东高考状元余乃明。1966年他毕业广东实验中学高中部。同年6月 “文化大革命”开始,高考取消。1968年他下放到东莞桥头插队。插队期间,他仍然坚持学习。1977年恢复高考,他因家庭成分不好而高分落榜。1978年再次参加高考,成为高考状元。但仍然受困于政审问题,所报考学校未敢入取。后就读于华南师范大学。大学毕业后他在广东实验中学任教,成为广东教育的骨干力量。从余乃明的个人经历我们可以得出以下结论 ( )

①文革严重破坏了国家教育事业的发展,使大批青少年失去继续接受教育的机会

②1977年恢复高考为一代人提供了人生转折和发展的机遇

③文革结束后,错误的思想路线仍然具有一定的影响

④个人奋斗在成才之路上具有决定性的意义

A.②③④ B.①②③④ C.①③④ D.①②③

8.2001年,中国已基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,但这远远不能满足现代化建设对人才的需要。加快教育事业的发展,势在必行。2002年中共“十六大”明确提出,教育在现代化建设中,必须摆在优先发展的战略地位。这就体现了教育具有( )

A、先导性、全局性作用 B、历史性作用

C、统筹性作用 D、阶段性作用

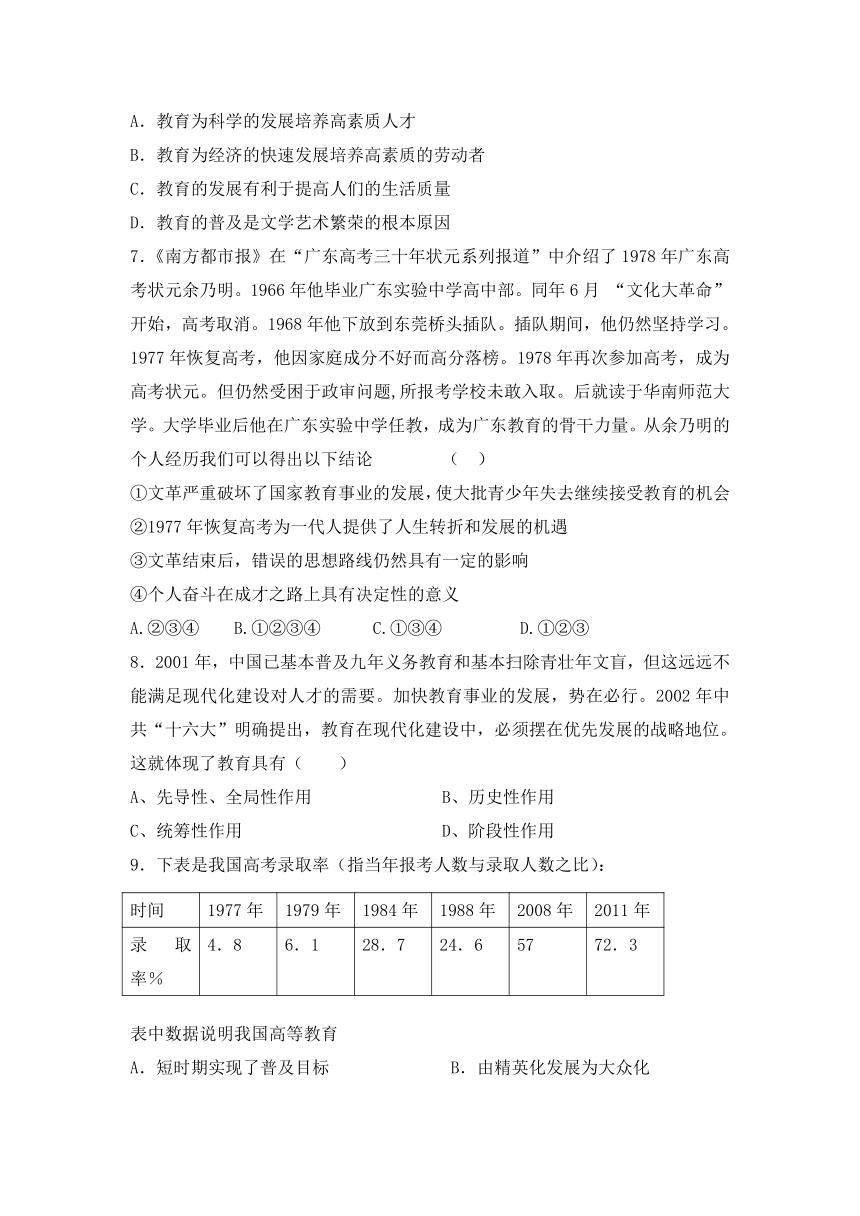

9.下表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比):

时间 1977年 1979年 1984年 1988年 2008年 2011年

录取率% 4.8 6.1 28.7 24.6 57 72.3

表中数据说明我国高等教育

A.短时期实现了普及目标 B.由精英化发展为大众化

C.在曲折中逐步发展起来 D.录取率与经济发展一致

10.长篇小说《青春之歌》(作家出版社1958年出版)在国内外有广泛影响,写“九一八”事变至“一二九”运动时期形形色色的青年知识分子的生活道路和革命道路,但因以在当时被视为小资产阶级的人物作为小说主人公,所以作品问世后,掀起了一场声势浩大的讨论。有人对作者、作品进行了严厉的批评,指责作者并没有让林道静“得到彻底的改造”,说“书中充满了小资产阶级情调”。对《青春之歌》的批判说明在当时

A.“百花齐放”、“百家争鸣”方针在文艺创作中没有得到很好地贯彻

B.“左”的观念影响严重

C.《青春之歌》的创作脱离当时时代主题

D.杨沫在当时是“反动学术权威”

11.近代以来,科技文化的发展使人们生活发生了巨大的变化。以下场景,不可能出现的是

A.1858年,西安市民可以在电灯下阅读报纸

B.1920年,鲁迅的《狂人日记》引来很多粉丝

C.1958年,北京一些人可以坐在家里看电视

D.1998年,中国人通过国际互联网进行网上贸易

12.“在美国宣称阿波罗计划成功的约半个世纪之后,我们也将自己的登月计划提到了议事日程,事实已经证明,我们有能力征服太空,有能力将中国人从地球引力的束缚中暂时的解脱出来,去探寻那未知的宇宙奥秘。”最能证明我们“能力”的事件是( )

A.1964年原子弹爆炸成功 B.1970年“东方红一号”发射成功

C.2003年“神舟五号”升空 D.2007年“嫦娥一号”飞临月球

13.中共中央宣传部长代表中央向科学家和文学艺术家作了“双百”方针的报告,指出这一方针是

①根据中国的具体情况提出来的

②是在承认社会主义仍然存在着各种矛盾的基础上提出来的

③是在国家迅速发展经济和文化的迫切要求基础上提出来的

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

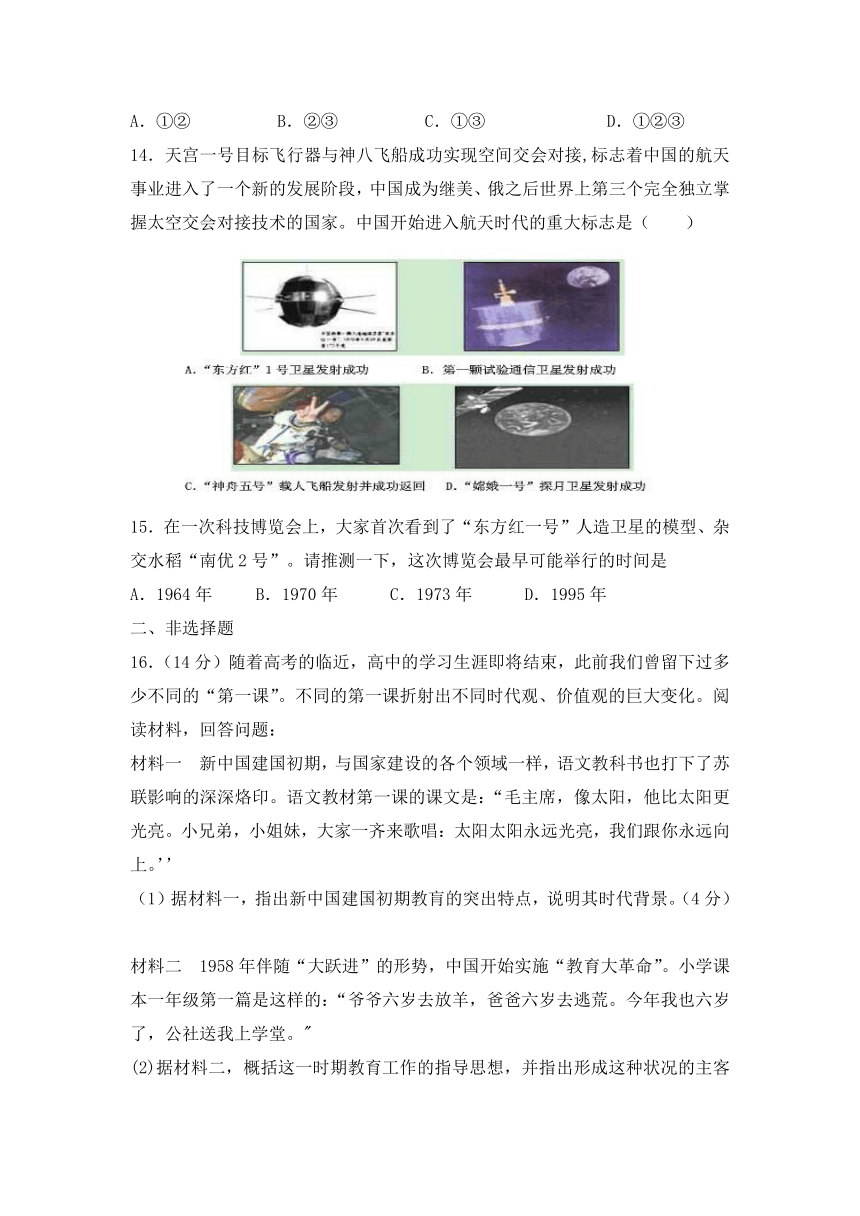

14.天宫一号目标飞行器与神八飞船成功实现空间交会对接,标志着中国的航天事业进入了一个新的发展阶段,中国成为继美、俄之后世界上第三个完全独立掌握太空交会对接技术的国家。中国开始进入航天时代的重大标志是( )

15.在一次科技博览会上,大家首次看到了“东方红一号”人造卫星的模型、杂交水稻“南优2号”。请推测一下,这次博览会最早可能举行的时间是

A.1964年 B.1970年 C.1973年 D.1995年

二、非选择题

16.(14分)随着高考的临近,高中的学习生涯即将结束,此前我们曾留下过多少不同的“第一课”。不同的第一课折射出不同时代观、价值观的巨大变化。阅读材料,回答问题:

材料一 新中国建国初期,与国家建设的各个领域一样,语文教科书也打下了苏联影响的深深烙印。语文教材第一课的课文是:“毛主席,像太阳,他比太阳更光亮。小兄弟,小姐妹,大家一齐来歌唱:太阳太阳永远光亮,我们跟你永远向上。’’

(1)据材料一,指出新中国建国初期教肓的突出特点,说明其时代背景。(4分)

材料二 1958年伴随“大跃进”的形势,中国开始实施“教育大革命”。小学课本一年级第一篇是这样的:“爷爷六岁去放羊,爸爸六岁去逃荒。今年我也六岁了,公社送我上学堂。"

(2)据材料二,概括这一时期教育工作的指导思想,并指出形成这种状况的主客观原因。(4分)

材料三 1978年,恢复工作的人教社推出的语文教材第一课是:我们热爱毛主席。1981年,修订后的入学第一课为:热爱共产党。上个世纪90年代中期,第一课修订为:我是中国人。进入新世纪后,全国实行课改,不同省区开始使用不同版本的语文教材,其第一篇课文主要有《人有两个宝》、《上学了》、《爱爸爸妈妈》等。

(3)材料三折射出怎样的时代变迁?对此你得出什么认识。(6分)

17. (13分) 科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动世界文明演进的主要力

量。阅读下列材料:

材料一

图一瓦特 图二蒸汽机 图三法拉第 图四电磁感应实验

材料二 二战后兴起的新技术革命使人类的劳动方式发生了革命性变化,社会从以体力劳动的解放为标志的工业革命时代,过渡到以脑力劳动的解放为标志的信息革命时代。……人类从直接参与生产过程转变为控制生产过程。劳动者的素质逐步从体力型、文化型发展为科技智能型。

材料三 1961年4月12日,苏联发射了第一艘载人宇宙飞船,宇航员加加林在太空遨游108分钟,绕地球一周后安全返回地面。1 969年7月16日,“阿波罗11号” 宇宙飞船从肯尼迪航天中心升空。7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上留下人类的第一串脚印,7月25日平安返回地球。

材料四 “神七”太空行走一小步,中国科技发展一大步,中华民族伟大复兴一大步。

图五中国宇航员翟志刚完成太空舱外活动

请同答:

(1)有人认为:从生产力角度看,材料一的两位科学家一定程度上影响了时代的发展。

这种观点对不对 说明理由。(3分)

(2)根据材料二,概括二战以来高科技是如何改变人类的劳动方式 (3分)

(3)根据材料三,说明20世纪60年代以来科技发展呈现的新特点。(2分)

(4)结合所学知识分析材料四“中国科技发展一大步”的历史条件及其重大意义。(5分)

18.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

——邓小平《关于科学和教育工作的几点意见》

材料二 我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。

——邓小平《教育战线的拨乱反正问题》

材料三 科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才。我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。

——江泽民中共十四大上的讲话

请回答:

(1)根据材料一、二谈谈,邓小平是如何看待教育、科技和现代化建设三者之间的关系的 (4分)

(2)依据材料三,归纳江泽民报告的主要观点。(4分)

(3)简要概括上述三则材料观点的相同之处。(2分)

参考答案

1.【答案】B

【解析】旨在考查学生分析理解问题的能力。只有B的表述才是“三个面向”的实质。

2.【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查分析理解能力。中华人民共和国成立后,以毛泽东为代表的党的第一代领导集体,作出了发展原子弹、导弹和人造地球卫星即“两弹一星”的战略决策,钱学森等科学家为“两弹一星”的出现,作出了杰出的贡献。所以应选B。根据分析,ACD均错误,不符合事实。

考点:新中国的科技

3.【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,并作出正确认知和准确判断的能力。1956年“双百”方针的确立,使我国在文学、电影、戏剧创作上展现出了勃勃生机,涌现出如《红旗谱》、《青春之歌》、《关汉卿》等家喻户晓的作品。故应选B。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业·“百花齐放、百家争鸣”方针·影响

4.【答案】D

【解析】本题考查的是对基础知识的记忆,较容易。2003年“神舟五号”载人宇宙飞船发射成功,杨利伟成为中国航天史上首位进入太空的航天员。

5.【答案】C

【解析】本题考查新中国航天事业的发展,属于航天事业的是C和D。第一颗人造地球卫星发射成功是1970年。“神舟”5号发射成功是2003年,故选C。

6.【答案】D

【解析】 发展教育为科学研究提供人才,科学和教育的发展是现代化建设的基础。一定的思想文化是一定经济的反映,教育的普及根本原因是经济的发展。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知④项个人奋斗在成才之路上具有决定性的意义的说法是不确切的。

8.【答案】A

【解析】

试题分析:普及九年义务教育,“远远不能满足现代化建设对人才的需要”。“教育在现代化建设中,必须摆在优先发展的战略地位”。材料体现了教育在现代化建设中的重要性,培养人才是长期的任务,因此选择A。B不符合题意,D错误,C没有体现。

考点:现代中国的科技教育与文学艺术·现代中国教育的发展·科教兴国战略

9.【答案】B

【解析】

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,我国高等教育并不是短时期实现了普及目标,本题比较的主要是高考录取率,而录取率从不足百分之五增长到百分七十多反映的本质问题只能是中国的高等教育由精英化教育发展为大众化教育,CD两个选项在表格中是无法体现出来的,综合上所述本题答案只能是B。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业 教育事业的发展 我国高等教育由精英化发展为大众化

10.【答案】B

【解析】

试题分析:材料中的“有人”在“左”的观念支配下对作者、作品进行了严厉的

批评,指责作者并没有让林道静“得到彻底的改造”,“书中充满了小资产阶级情调”“是站在小资产阶级的立场上,把自己的作品当作小资产阶级的自我表现来进行创作的”。故选B。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业 “百花齐放、百家争鸣”方针 文学批评中的“左”倾。

11.【答案】A

【解析】电灯的发明是第二次工业革命的成果,第二次工业革命始于19世纪70年代。

12.【答案】C

【解析】

试题分析:1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,打破了美国和苏联的核垄断;1964,中国自行设计制造的导弹实验成功,加强了国防力量;1970年,我国第一颗人造地球卫星的发射成功,宣告中国进入了航天时代。1992年,载人飞船正式列入国家研制计划。1999年,我国载人航天工程的战略决策和“神舟”5号飞天的巨大成就。最能证明我们“能力”的事件是掌握载人航天技术,因此选C。

考点:新中国科技

13.【答案】D

【解析】略

14.【答案】A

【解析】

试题分析:本题考查对“两弹一星”重大成果的识记。1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红”一号的发射成功,宣告中国进入了航天时代。因此选A。

考点:新中国科技

15.【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查的是新中国的科技成就。根据所学知识,“东方红1号”人造地球卫星是于1970年发射成功的、杂交水稻“南优2号”,是于1972年。所以答案选C。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业·科技技术发展的主要成就·科技技术发展的主要成就

16.【答案】

(1)“苏式标准(模式)”、鲜明的政治色彩;时代背景:新民主革命的胜利:新中国成立;向社会主义过渡(革命);一边倒(4分)

(2)教育与生产劳动相结合;主要原因:对社会主义建设经验和经济发展规律认识不足(“左” 倾错误);三大改造及一五年计划超额完成激发社会主义建设积极性:两极对峙下经济建设的迫切性。(4分)

(3)变迁:文革影响,“两个凡是”(左倾错误)思想束缚;党抓住和平发展时机,大力推进 改革开放;两极格局解体后,中国迈入市场经济体制并逐渐融入世界。(4分) 认识:教育的变迁反映教育价值观或教育目标变化,具有鲜明的时代性。(或反映了社会的进步,淡化政治色彩,体现人性化的进步)(2分)

【解析】

试题分析:本题以新中国以来的教育发展为主题,考查阅读材料,运用已学知识解决历史问题的能力。第(1)问,由“苏联影响的深深烙印”可知其具有“苏式标准(模式)”的特点,以及具有鲜明的政治色彩;时代背景可以结合新中国成立及相关的内政外交方面归纳即可。第(2)问,解题时需要抓住“1958年”,联系时代背景,在大跃进与人民公社化时期,教育与劳动相结合;原因需要从主客观方面归纳,如“左” 倾错误、经济建设的迫切性、建国初期经济建设取得的成就等。第(3)问,解题时需要结合“1978年”的历史背景去归纳,从“两个凡是”到改革开放再到中国逐步融入世界;认识属于开放性试题,围绕教育的变迁与时代性的关系归纳分析即可。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业 教育事业的发展 新中国成立后中国教育的变迁及原因

17.【答案】 (1 3分)

(1)正确(1分)。理由:瓦特改良蒸汽机及其广泛使用,使人类社会进入“蒸汽时代”;在法拉第发现电磁感应现象的基础上,人类逐渐进入“电气时代”。(每点1分,共2分)

(2)表现:从体力劳动到脑力劳动;从直接参与生产过程到控制生产过程;劳动者素质的提高,转变为科技智能型。(每点1分,共3分)

(3)特点:人类科研和探索的领域扩展到太空;空间(航天)技术突飞猛进。(每点1分,共2分)

(4)历史条件:教育的发展,提供了强大的科研队伍;党的正确方针政策(科教兴国战略)的推动;改革开放以来,中国的综合国力不断增强。(任答2点,每点1分,共2分)

意义:推动了中国科技的进步;促进了中国经济的发展;提高了中国的国际地位;增强了中华民族的民族自尊心和自豪感;促进人类空间技术的发展。(任答3点,每点1

分,共3分)

【解析】

第一问从两位科学家的理论贡献角度来思考。第二问根据材料进行概括。第三问从材料三可以看出人类探索扩展到太空。第四问历史条件从党的政策、综合国力等角度思考。意义从对经济、科技、国家地位等角度思考。

18.【答案】(10分)

(1)发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。 (4分)

(2)科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育;要优先发展教育。 (4分)

(3)把发展教育看成是实现现代化的关键环节。 (2分)

【解析】略

一、选择题

1.“教育要面向现代化。面向世界,面向未来”的实质是( )

A.就越多发展需要超前性

B.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

C.教育的发展需要加强国际交流

D.教育的发展要适合本国国情

2.“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年的归国路,10年两弹成。开创祖国航天,他是先行人……”这是组委会给2007年度“感动中国十大人物”之一的著名科学家钱学森的颁奖词,其中“两弹”是指( )

A.原子弹、氢弹 B.原子弹、导弹

C.氢弹、导弹 D.导弹、核弹

3.1956年后的一段时间内,我国在文学、电影、戏剧创作上展现出了勃勃生机,涌现出如《红旗谱》、《青春之歌》、《关汉卿》等家喻户晓的作品,这一盛况出现的直接原因是( )

A.新中国的成立

B.“双百”方针的确立

C.中共八大的召开

D.大跃进和人民公社化运动的开展

4.康德曾经说过:世界上有两个东西是人类不能够征服的,第一是我们头上的星空……。然而两百多年后的今天这一切都不成为问题。请问,新中国历史上航天员首次进入太空的时间是

A、1960年 B、1970年 C、2001年 D、2003年

5.中国探月器----“嫦娥一号”成功升人太空,中国几千年登月的梦想变成了现实,中国的航天史又谱写了光辉的一页。中国迈入航天国家行列的标志是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.第一颗氢弹爆炸成功

C.第一颗人造地球卫星发射成功 D.“神舟”5号发射成功

6.下列有关教育对科学、文学艺术、经济和社会生活的影响不正确的是( )

A.教育为科学的发展培养高素质人才

B.教育为经济的快速发展培养高素质的劳动者

C.教育的发展有利于提高人们的生活质量

D.教育的普及是文学艺术繁荣的根本原因

7.《南方都市报》在“广东高考三十年状元系列报道”中介绍了1978年广东高考状元余乃明。1966年他毕业广东实验中学高中部。同年6月 “文化大革命”开始,高考取消。1968年他下放到东莞桥头插队。插队期间,他仍然坚持学习。1977年恢复高考,他因家庭成分不好而高分落榜。1978年再次参加高考,成为高考状元。但仍然受困于政审问题,所报考学校未敢入取。后就读于华南师范大学。大学毕业后他在广东实验中学任教,成为广东教育的骨干力量。从余乃明的个人经历我们可以得出以下结论 ( )

①文革严重破坏了国家教育事业的发展,使大批青少年失去继续接受教育的机会

②1977年恢复高考为一代人提供了人生转折和发展的机遇

③文革结束后,错误的思想路线仍然具有一定的影响

④个人奋斗在成才之路上具有决定性的意义

A.②③④ B.①②③④ C.①③④ D.①②③

8.2001年,中国已基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,但这远远不能满足现代化建设对人才的需要。加快教育事业的发展,势在必行。2002年中共“十六大”明确提出,教育在现代化建设中,必须摆在优先发展的战略地位。这就体现了教育具有( )

A、先导性、全局性作用 B、历史性作用

C、统筹性作用 D、阶段性作用

9.下表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比):

时间 1977年 1979年 1984年 1988年 2008年 2011年

录取率% 4.8 6.1 28.7 24.6 57 72.3

表中数据说明我国高等教育

A.短时期实现了普及目标 B.由精英化发展为大众化

C.在曲折中逐步发展起来 D.录取率与经济发展一致

10.长篇小说《青春之歌》(作家出版社1958年出版)在国内外有广泛影响,写“九一八”事变至“一二九”运动时期形形色色的青年知识分子的生活道路和革命道路,但因以在当时被视为小资产阶级的人物作为小说主人公,所以作品问世后,掀起了一场声势浩大的讨论。有人对作者、作品进行了严厉的批评,指责作者并没有让林道静“得到彻底的改造”,说“书中充满了小资产阶级情调”。对《青春之歌》的批判说明在当时

A.“百花齐放”、“百家争鸣”方针在文艺创作中没有得到很好地贯彻

B.“左”的观念影响严重

C.《青春之歌》的创作脱离当时时代主题

D.杨沫在当时是“反动学术权威”

11.近代以来,科技文化的发展使人们生活发生了巨大的变化。以下场景,不可能出现的是

A.1858年,西安市民可以在电灯下阅读报纸

B.1920年,鲁迅的《狂人日记》引来很多粉丝

C.1958年,北京一些人可以坐在家里看电视

D.1998年,中国人通过国际互联网进行网上贸易

12.“在美国宣称阿波罗计划成功的约半个世纪之后,我们也将自己的登月计划提到了议事日程,事实已经证明,我们有能力征服太空,有能力将中国人从地球引力的束缚中暂时的解脱出来,去探寻那未知的宇宙奥秘。”最能证明我们“能力”的事件是( )

A.1964年原子弹爆炸成功 B.1970年“东方红一号”发射成功

C.2003年“神舟五号”升空 D.2007年“嫦娥一号”飞临月球

13.中共中央宣传部长代表中央向科学家和文学艺术家作了“双百”方针的报告,指出这一方针是

①根据中国的具体情况提出来的

②是在承认社会主义仍然存在着各种矛盾的基础上提出来的

③是在国家迅速发展经济和文化的迫切要求基础上提出来的

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

14.天宫一号目标飞行器与神八飞船成功实现空间交会对接,标志着中国的航天事业进入了一个新的发展阶段,中国成为继美、俄之后世界上第三个完全独立掌握太空交会对接技术的国家。中国开始进入航天时代的重大标志是( )

15.在一次科技博览会上,大家首次看到了“东方红一号”人造卫星的模型、杂交水稻“南优2号”。请推测一下,这次博览会最早可能举行的时间是

A.1964年 B.1970年 C.1973年 D.1995年

二、非选择题

16.(14分)随着高考的临近,高中的学习生涯即将结束,此前我们曾留下过多少不同的“第一课”。不同的第一课折射出不同时代观、价值观的巨大变化。阅读材料,回答问题:

材料一 新中国建国初期,与国家建设的各个领域一样,语文教科书也打下了苏联影响的深深烙印。语文教材第一课的课文是:“毛主席,像太阳,他比太阳更光亮。小兄弟,小姐妹,大家一齐来歌唱:太阳太阳永远光亮,我们跟你永远向上。’’

(1)据材料一,指出新中国建国初期教肓的突出特点,说明其时代背景。(4分)

材料二 1958年伴随“大跃进”的形势,中国开始实施“教育大革命”。小学课本一年级第一篇是这样的:“爷爷六岁去放羊,爸爸六岁去逃荒。今年我也六岁了,公社送我上学堂。"

(2)据材料二,概括这一时期教育工作的指导思想,并指出形成这种状况的主客观原因。(4分)

材料三 1978年,恢复工作的人教社推出的语文教材第一课是:我们热爱毛主席。1981年,修订后的入学第一课为:热爱共产党。上个世纪90年代中期,第一课修订为:我是中国人。进入新世纪后,全国实行课改,不同省区开始使用不同版本的语文教材,其第一篇课文主要有《人有两个宝》、《上学了》、《爱爸爸妈妈》等。

(3)材料三折射出怎样的时代变迁?对此你得出什么认识。(6分)

17. (13分) 科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动世界文明演进的主要力

量。阅读下列材料:

材料一

图一瓦特 图二蒸汽机 图三法拉第 图四电磁感应实验

材料二 二战后兴起的新技术革命使人类的劳动方式发生了革命性变化,社会从以体力劳动的解放为标志的工业革命时代,过渡到以脑力劳动的解放为标志的信息革命时代。……人类从直接参与生产过程转变为控制生产过程。劳动者的素质逐步从体力型、文化型发展为科技智能型。

材料三 1961年4月12日,苏联发射了第一艘载人宇宙飞船,宇航员加加林在太空遨游108分钟,绕地球一周后安全返回地面。1 969年7月16日,“阿波罗11号” 宇宙飞船从肯尼迪航天中心升空。7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上留下人类的第一串脚印,7月25日平安返回地球。

材料四 “神七”太空行走一小步,中国科技发展一大步,中华民族伟大复兴一大步。

图五中国宇航员翟志刚完成太空舱外活动

请同答:

(1)有人认为:从生产力角度看,材料一的两位科学家一定程度上影响了时代的发展。

这种观点对不对 说明理由。(3分)

(2)根据材料二,概括二战以来高科技是如何改变人类的劳动方式 (3分)

(3)根据材料三,说明20世纪60年代以来科技发展呈现的新特点。(2分)

(4)结合所学知识分析材料四“中国科技发展一大步”的历史条件及其重大意义。(5分)

18.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

——邓小平《关于科学和教育工作的几点意见》

材料二 我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。

——邓小平《教育战线的拨乱反正问题》

材料三 科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才。我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。

——江泽民中共十四大上的讲话

请回答:

(1)根据材料一、二谈谈,邓小平是如何看待教育、科技和现代化建设三者之间的关系的 (4分)

(2)依据材料三,归纳江泽民报告的主要观点。(4分)

(3)简要概括上述三则材料观点的相同之处。(2分)

参考答案

1.【答案】B

【解析】旨在考查学生分析理解问题的能力。只有B的表述才是“三个面向”的实质。

2.【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查分析理解能力。中华人民共和国成立后,以毛泽东为代表的党的第一代领导集体,作出了发展原子弹、导弹和人造地球卫星即“两弹一星”的战略决策,钱学森等科学家为“两弹一星”的出现,作出了杰出的贡献。所以应选B。根据分析,ACD均错误,不符合事实。

考点:新中国的科技

3.【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,并作出正确认知和准确判断的能力。1956年“双百”方针的确立,使我国在文学、电影、戏剧创作上展现出了勃勃生机,涌现出如《红旗谱》、《青春之歌》、《关汉卿》等家喻户晓的作品。故应选B。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业·“百花齐放、百家争鸣”方针·影响

4.【答案】D

【解析】本题考查的是对基础知识的记忆,较容易。2003年“神舟五号”载人宇宙飞船发射成功,杨利伟成为中国航天史上首位进入太空的航天员。

5.【答案】C

【解析】本题考查新中国航天事业的发展,属于航天事业的是C和D。第一颗人造地球卫星发射成功是1970年。“神舟”5号发射成功是2003年,故选C。

6.【答案】D

【解析】 发展教育为科学研究提供人才,科学和教育的发展是现代化建设的基础。一定的思想文化是一定经济的反映,教育的普及根本原因是经济的发展。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知④项个人奋斗在成才之路上具有决定性的意义的说法是不确切的。

8.【答案】A

【解析】

试题分析:普及九年义务教育,“远远不能满足现代化建设对人才的需要”。“教育在现代化建设中,必须摆在优先发展的战略地位”。材料体现了教育在现代化建设中的重要性,培养人才是长期的任务,因此选择A。B不符合题意,D错误,C没有体现。

考点:现代中国的科技教育与文学艺术·现代中国教育的发展·科教兴国战略

9.【答案】B

【解析】

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,我国高等教育并不是短时期实现了普及目标,本题比较的主要是高考录取率,而录取率从不足百分之五增长到百分七十多反映的本质问题只能是中国的高等教育由精英化教育发展为大众化教育,CD两个选项在表格中是无法体现出来的,综合上所述本题答案只能是B。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业 教育事业的发展 我国高等教育由精英化发展为大众化

10.【答案】B

【解析】

试题分析:材料中的“有人”在“左”的观念支配下对作者、作品进行了严厉的

批评,指责作者并没有让林道静“得到彻底的改造”,“书中充满了小资产阶级情调”“是站在小资产阶级的立场上,把自己的作品当作小资产阶级的自我表现来进行创作的”。故选B。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业 “百花齐放、百家争鸣”方针 文学批评中的“左”倾。

11.【答案】A

【解析】电灯的发明是第二次工业革命的成果,第二次工业革命始于19世纪70年代。

12.【答案】C

【解析】

试题分析:1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,打破了美国和苏联的核垄断;1964,中国自行设计制造的导弹实验成功,加强了国防力量;1970年,我国第一颗人造地球卫星的发射成功,宣告中国进入了航天时代。1992年,载人飞船正式列入国家研制计划。1999年,我国载人航天工程的战略决策和“神舟”5号飞天的巨大成就。最能证明我们“能力”的事件是掌握载人航天技术,因此选C。

考点:新中国科技

13.【答案】D

【解析】略

14.【答案】A

【解析】

试题分析:本题考查对“两弹一星”重大成果的识记。1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红”一号的发射成功,宣告中国进入了航天时代。因此选A。

考点:新中国科技

15.【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查的是新中国的科技成就。根据所学知识,“东方红1号”人造地球卫星是于1970年发射成功的、杂交水稻“南优2号”,是于1972年。所以答案选C。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业·科技技术发展的主要成就·科技技术发展的主要成就

16.【答案】

(1)“苏式标准(模式)”、鲜明的政治色彩;时代背景:新民主革命的胜利:新中国成立;向社会主义过渡(革命);一边倒(4分)

(2)教育与生产劳动相结合;主要原因:对社会主义建设经验和经济发展规律认识不足(“左” 倾错误);三大改造及一五年计划超额完成激发社会主义建设积极性:两极对峙下经济建设的迫切性。(4分)

(3)变迁:文革影响,“两个凡是”(左倾错误)思想束缚;党抓住和平发展时机,大力推进 改革开放;两极格局解体后,中国迈入市场经济体制并逐渐融入世界。(4分) 认识:教育的变迁反映教育价值观或教育目标变化,具有鲜明的时代性。(或反映了社会的进步,淡化政治色彩,体现人性化的进步)(2分)

【解析】

试题分析:本题以新中国以来的教育发展为主题,考查阅读材料,运用已学知识解决历史问题的能力。第(1)问,由“苏联影响的深深烙印”可知其具有“苏式标准(模式)”的特点,以及具有鲜明的政治色彩;时代背景可以结合新中国成立及相关的内政外交方面归纳即可。第(2)问,解题时需要抓住“1958年”,联系时代背景,在大跃进与人民公社化时期,教育与劳动相结合;原因需要从主客观方面归纳,如“左” 倾错误、经济建设的迫切性、建国初期经济建设取得的成就等。第(3)问,解题时需要结合“1978年”的历史背景去归纳,从“两个凡是”到改革开放再到中国逐步融入世界;认识属于开放性试题,围绕教育的变迁与时代性的关系归纳分析即可。

考点:现代中国的科学技术与文化教育事业 教育事业的发展 新中国成立后中国教育的变迁及原因

17.【答案】 (1 3分)

(1)正确(1分)。理由:瓦特改良蒸汽机及其广泛使用,使人类社会进入“蒸汽时代”;在法拉第发现电磁感应现象的基础上,人类逐渐进入“电气时代”。(每点1分,共2分)

(2)表现:从体力劳动到脑力劳动;从直接参与生产过程到控制生产过程;劳动者素质的提高,转变为科技智能型。(每点1分,共3分)

(3)特点:人类科研和探索的领域扩展到太空;空间(航天)技术突飞猛进。(每点1分,共2分)

(4)历史条件:教育的发展,提供了强大的科研队伍;党的正确方针政策(科教兴国战略)的推动;改革开放以来,中国的综合国力不断增强。(任答2点,每点1分,共2分)

意义:推动了中国科技的进步;促进了中国经济的发展;提高了中国的国际地位;增强了中华民族的民族自尊心和自豪感;促进人类空间技术的发展。(任答3点,每点1

分,共3分)

【解析】

第一问从两位科学家的理论贡献角度来思考。第二问根据材料进行概括。第三问从材料三可以看出人类探索扩展到太空。第四问历史条件从党的政策、综合国力等角度思考。意义从对经济、科技、国家地位等角度思考。

18.【答案】(10分)

(1)发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。 (4分)

(2)科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育;要优先发展教育。 (4分)

(3)把发展教育看成是实现现代化的关键环节。 (2分)

【解析】略

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术