20 曹刿论战 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 20 曹刿论战 课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 81.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-25 17:20:03 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

部编版九年级语文下册

曹

刿

论

战

左传

《

《

核心素养

壹

积累常见的文言词语,理解词语古今异义的差异,提高阅读文言文的能力。

叁

分析曹刿和鲁庄公的人物形象,学习古人强烈的家国情怀。

贰

理解曹刿关于战争的论述,体会曹刿的战略思想。

肆

学习课文围绕中心、突出重点、详略得当的写作特点。

导入新课

毛主席在对第二次国内革命战争的经验总结时,提到过《曹刿论战》这个案例,战争中鲁国采取了敌疲我打、以静制动的方针,打败了齐军,是中国战争史中弱军战胜强军的有名战例。由此来比喻现在还弱小的红军,一定可以战胜强大的敌人。

我国古代以弱胜强的战例,你知道哪些呢?

“国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。”我们珍爱和平,但有时候我们必须面对战争。

导入新课

今天,让我们走进长勺之战,看看这场战役是如何缔造逆袭神话的。

齐鲁

赤壁之战:5万孙、刘联军大胜曹操20万大军;官渡之战:2万曹军大胜袁绍军11万;淝水之战:8万晋军大胜80万秦军;巨鹿之战:5万项羽楚军大胜40万秦军…… 以少胜多,以弱胜强,战争的逆袭,靠的是什么呢?

活动一

时代与文化

—课前预习

作者作品

《左传》,又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、军事、外交、文化等各方面情况的一部编年体史书。相传是春秋时期鲁国史官左丘明所写。记事起于鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)。

《左传》是重要的历史文献,对后世史学产生了很大影响,也是一部优秀的文学著作。

背景链接

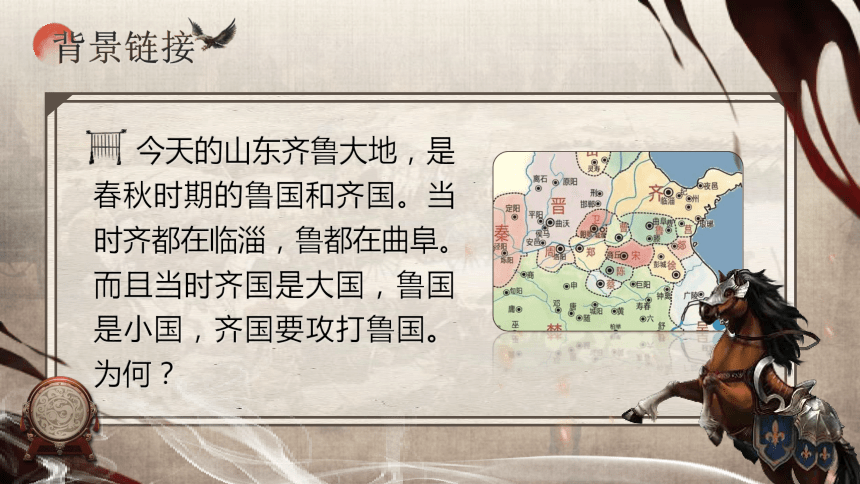

今天的山东齐鲁大地,是春秋时期的鲁国和齐国。当时齐都在临淄,鲁都在曲阜。而且当时齐国是大国,鲁国是小国,齐国要攻打鲁国。为何?

背景链接

公元前684年

鲁国、齐国

春秋时期,齐与鲁是邻国,齐大鲁小,齐强鲁弱。齐襄公即位后,政令无常,国内危机四伏,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。后齐国两个国君齐襄公和公孙无知相继被杀,国内无君。公子小白抢先回到齐国夺得君位(就是后来的齐桓公)。即位后,他立即出兵打败鲁军,公子纠被逼死。但齐桓公仍不甘心,于鲁庄公十年春天,借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。这就是历史上有名的以弱胜强的“长勺之战”。

交战时间

交战双方

交战原因

知识链接

国别体

通过各国史事个别独立地排列载述,国别体史书有《国语》和《战国策》。

编年体

即以时间为经,以事件为纬叙写史实,《春秋》、《左传》和《资治通鉴》。

记传体

即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创,如《史记》。

历史散文的体例

知识链接

传记是一种常见的文学形式,主要记述人物的生平事迹、思想,根据各种书面的、口述的回忆及调查等相关材料,加以选择性的编排、描写或说明而成。

传记具有 和 ,可分“ 自传”和“ ”。

传记

真实性

文学性

他传

传体

活动二

积累与梳理

—巩固知识

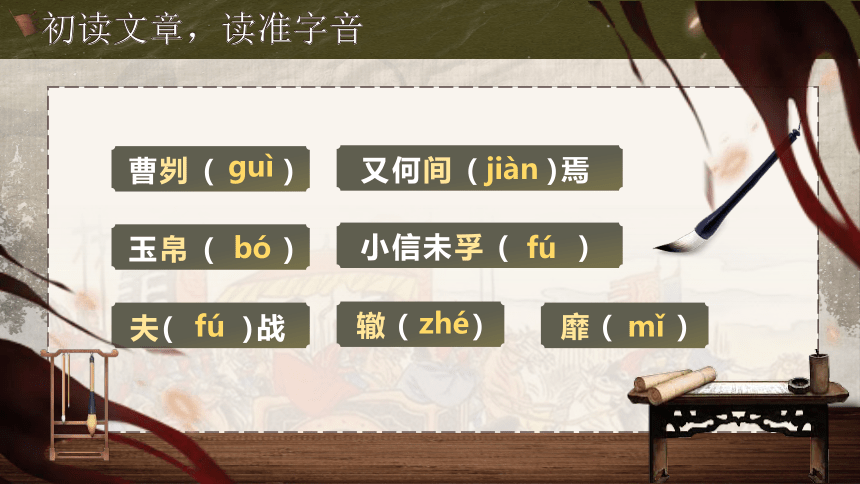

初读文章,读准字音

曹刿 ( )

又何间 ( )焉

玉帛 ( )

小信未孚 ( )

夫( )战

辙( )

靡( )

guì

jiàn

bó

fú

zhé

mǐ

fú

再读文章,疏通文意

①肉食者谋之,又何见焉?

打仗的事当权者自会谋划,你又何必参与呢?

②何以战?

(您)凭借什么作战?

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。

已经战胜了,庄公问他取胜的原因,(曹刿)回答说:“作战,是靠勇气的。”

再读文章,疏通文意

④公与之乘,战于长勺。

鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,在长勺和齐军作战。

⑥小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,也一定根据实情慎重处理。

⑤牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

祭祀用的猪牛羊、玉帛一类的东西,我不敢虚报数目,必定做到诚实可信。

再读文章,疏通文意

⑧小惠未遍,民弗从也。

小恩小惠不能遍及百姓,百姓不会听从您的。

第一次击鼓能振作土兵们的勇气,第二次击鼓时勇气减弱,到第三次击鼓时勇气已经消失了。

⑦一鼓作气,再而衰,三而竭。

三读文章,梳理字词

名词用作动词,赐福,保佑。

名词用作动词,击鼓。

词类

活用

神弗福也

贰

公将鼓之

叁

下视其辙

名词用作状语,向下。

壹

三读文章,梳理字词

词

类

活

用

形容词用作名词,尽力做好分内的事。

名词用作动词,大败。

名词用作动词,(以)实情判断。

忠之属也

肆

肆

公与之乘

伍

齐师败绩

陆

必以情

柒

名词用作动词,乘战车,坐战车。

三读文章,梳理字词

古今异义

今义:为正义事业献出自己的生命。

古义:古代祭祀用的牛、羊、猪等祭品。

今义:轻视,看不起。

古义:鄙陋,这里指目光短浅。

牺牲玉帛

壹

肉食者鄙

贰

三读文章,梳理字词

古今异义

必以信

叁

今义:书信。

古义:信实、诚实。

齐师伐我

肆

今义:砍伐。

古义:讨伐,攻打。

三读文章,梳理字词

①夫战,勇气也

(判断句)

②忠之属也

(判断句)

③可以一战

(省略句,“以”后省略了宾语“之”)

④一鼓作气,再而衰,三而竭

(省略句,“再”和“三”后省略了宾语“鼓”)

⑤下视其辙,登轼而望之

(省略句,省略主语,省略的主语为曹刿)

⑥战于长勺

(状语后置,应为“于长勺战”)

⑦何以战

(宾语前置,应为“以何战”)

文言句式

三读文章,梳理字词

相关成语

第一次击鼓能够振作士兵的勇气。比喻趁劲头大的时候一下子把事情做完。

形容士气低落,不能再振作。

车迹错乱,军旗倒下。形容军队溃败。

他们的士气已经丧尽,我们的士气正旺盛。

一鼓作气

再衰三竭

辙乱旗靡

彼竭我盈

素养专练

在下面文字的画线处,填入课文名句。

(1) 曹刿请见的原因是:____________,___________。

(2)文中表明鲁庄公政治上取信于民的句子是:___________,_____________,___________。

(3)曹刿认为反攻的有利时机是:________________;追击开始的有利时机是:______________,_______________。

肉食者鄙

未能远谋

小大之狱

虽不能察

必以情

彼竭我盈

吾视其辙乱

望其旗靡

素养专练

在下面文字的画线处,填入课文名句。

(4) 写曹刿在双方作战中能详察敌情的语句是:______________,______________。

(5) 曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是:______________,________,_____________。

(6) 能体现曹刿军事思想的句子是_____________________________ ______________________________________。

下视其辙

登轼而望之

夫大国

难测也

惧有伏焉

彼竭我盈,故克之;吾视

其辙乱,望其旗靡,故逐之

活动三

战争与和平

—探究内容

梳理情节

(1)仿照示例,完成下面的图表,并据此复述课文。

请见

论战

参战

释疑

梳理情节

(2)全文是以什么为线索?按照什么顺序来写的?

以齐鲁长勺之战(这是我国古代战争史上以弱胜强的著名战例之一)为线索。

分三段

战中

战前

战后

梳理情节

(3)划分段落,概括大意。

第一段 --- 论战前准备。

写曹刿帮助鲁庄公认清作战的前提条件——取信于民。

第二段 --- 叙战争经过。

写曹刿帮助鲁庄公指挥作战,适时反击和追击。

第三段 --- 论取胜原因。

写曹刿分析如何把握作战时机。

论说战争

(1)战争有正义和非正义,请你从文中找出一个词语评价鲁国的这场战役的性质。

我找到了“伐”,它的意思是攻打。“伐”表明了战争的性质,齐国是发动战争的入侵国。而“我”指的不是作者,而是指鲁国,在这场战争中是被动身份,进行的是一次保卫国家的正义之战。

论说战争

(2)齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么呢?

取信于民,从二人战前对话可见。

政治上

运用正确的战略战术,善抓战机。

战争上

活动四

探究与评价

—分析人物

分析人物

这篇文章主要人物有谁?

曹刿

鲁庄公

请你从文中各找出一个词语概括出曹刿和鲁庄公的形象特点。

曹刿——远谋

鲁庄公——鄙

分析人物

主要人物

曹刿

梳理有关描写曹刿的句子,分析人物形象。

正面描写

形象特点

语言描写

细节描写

“肉食者鄙,未能远谋”“何以战”

“战则请从”

“未可”“可矣”

敢于表达自己的观点,充分彰显出国难担当的爱国精神。

主动参战,在国难面前勇敢的担当大义,无畏生死。

胸有成竹、镇定从容、心思缜密。

挺身而出,以天下为己任的爱国热情。

“曹刿请见”

分析人物

侧面描写

乡人的劝阻

鲁庄公

的“鄙”

对比,以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的机敏、持重,从而突出了曹刿“远谋”的特点。

对比突出曹刿抗敌御侮的责任感和护卫国家的爱国热情。

次要人物

乡人

鲁庄公

·

分析乡人、鲁庄公的作用。

分析人物

鲁庄公认为要从哪几方面做准备呢?

三

方

面

①“衣食所安,弗敢专也,必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”;

③“小大之狱,虽不能察,必以情”。

分析人物

“肉食者鄙”,鲁庄公真的是“鄙”吗?请从“战前——战中——战后”描写鲁庄公的句子中分析其“鄙”的特点。

时间

描写句子

形象特点

战前

战中

战后

“公将战”

“公将鼓之”

“公将驰之”

“公问其故”

有勇气有血性,但无远谋深虑;对作战条件认识不清,目光短浅。

不懂作战韬略,缺乏军事指挥能力,显得急躁冒进,无知轻率。

虽然取胜,却不明缘由,足见其驽钝鄙陋,是“未能远谋”的一个人。

分析人物

鲁庄公虽然“鄙”,但他是昏君吗?从结合文章说说你的理由。

鲁庄公虽然愚钝鄙陋,资质平庸,政治上目光短浅,军事上无知妄动,但他不是一个昏庸的君主。

“公将战”写出了他不甘受欺凌的刚烈性格。

壹

“曹刿请见”写出了鲁庄公乐于倾听民声,广开言路的特点。

贰

耐心回答曹刿的“三问”,说明了鲁庄公能够礼贤下士、广开言路的特点。

贰

分析人物

鲁庄公虽然“鄙”,但他是昏君吗?从结合文章说说你的理由。

鲁庄公虽然愚钝鄙陋,资质平庸,政治上目光短浅,军事上无知妄动,但他不是一个昏庸的君主。

作战时,他和曹刿一起奔赴战场,并且“公与之乘”体现出他对曹刿的信任与器重。而且在作战中,全听曹刿的决策,可见他知人善用,任人唯贤的特点。

肆

战后询问取胜缘由,也可以说他是一个虚怀若谷、谦虚好学的人。

伍

活动五

家国与责任

—学习收获

学习收获

本文是以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;详写人物的语言,即“论战”,对于战争双方对峙、交锋的具体经过等则略写。

1、本文仅用二百余字就写出了长勺之战的全过程,作者是怎样安排详略的?这样安排有什么好处?

这样安排可以突出主要人物,突出中心内容,突出了曹刿的“远谋”。

学习收获

2、以此课文为例,请分别从内容、结构、语言、人物形象等方面概括《左传》在写人记事上的艺术特色。

时间

结构

语言

人物

详略得当,重点突出。

过渡自然,前后照应。

简练生动,以“记言”来“记事”。

人物形象对比鲜明。

学习收获

3、你是如何评价曹刿不顾阻拦也要参与国事的呢?

“天下兴亡匹夫有责。” 虽然曹刿是一介布衣而非掌权之人,但他高度的爱国精神和主人翁的责任感,促使着他积极参政参战,最后协助鲁庄公战胜强敌,这种以天下为己任的爱国精神值得我们学习。

学习收获

4、你从这场著名的长勺之战中得到了哪些启示?

启示三

维护和平,反对非正义的战争。

启示一

我们遇事要三思而后行,切不可莽撞行事。

启示二

对事物的正确判断应建立在冷静观察,深刻分析的基础上。

课堂小结

本文通过对齐鲁“长勺之战”的记叙,重点记录了曹刿关于战争的论述,生动地说明了政治上取信于民,运用

正确的战略战术和掌握战机是战争中取胜的必要条件;表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的稳重果断,刻画了一个关心国事,深谋远虑的军事家的形象,也赞美了曹刿的爱国之情。

布置作业

“位卑未敢忘忧国”的意思是虽然身份低微,仍然不忘担忧国事。曹刿一介平民,在国家危难之际,挺身而出,为国解忧。阅读下面两则材料,简要说明“位卑未敢忘忧国”的精神在弦高和卜式身上是如何体现的。

材料一

秦穆公兴兵袭①郑,过周而东。郑贾人②弦高将西贩牛,道遇秦师于周、郑之间,乃矫③郑伯之命,犒④以十二牛,宾⑤秦师而却之⑥,以存郑国。

(《淮南子·氾论训》)

布置作业

材料二

时汉方事⑦匈奴,式⑧上书,愿输⑨家财半助边⑩。上使使问式:“欲为官乎?”式曰:“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。”使者曰:“子何欲?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。”

(《汉书·公孙弘卜式兒宽传》)

注:①[袭]偷袭。②[贾人]商人,在当时社会地位不高。③[矫]假托。④[犒]犒劳。⑤[宾]以客礼对待。⑥[却之]使秦军撤退。⑦[事]这里指抵抗。⑧[式]卜式。人名。⑨[输]交纳。⑩[边]边防。

布置作业

本是普通商人(位卑),却在面对秦军侵略时挺身而出,以他的智慧和财产令秦军撤退,保住了郑国。

弦高

作为普通百姓,虽无为官的才能与意愿,但也愿意捐出一半家产资助边防事业,为国家贡献自己的力量。

卜武

部编版九年级语文下册

曹

刿

论

战

左传

《

《

核心素养

壹

积累常见的文言词语,理解词语古今异义的差异,提高阅读文言文的能力。

叁

分析曹刿和鲁庄公的人物形象,学习古人强烈的家国情怀。

贰

理解曹刿关于战争的论述,体会曹刿的战略思想。

肆

学习课文围绕中心、突出重点、详略得当的写作特点。

导入新课

毛主席在对第二次国内革命战争的经验总结时,提到过《曹刿论战》这个案例,战争中鲁国采取了敌疲我打、以静制动的方针,打败了齐军,是中国战争史中弱军战胜强军的有名战例。由此来比喻现在还弱小的红军,一定可以战胜强大的敌人。

我国古代以弱胜强的战例,你知道哪些呢?

“国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。”我们珍爱和平,但有时候我们必须面对战争。

导入新课

今天,让我们走进长勺之战,看看这场战役是如何缔造逆袭神话的。

齐鲁

赤壁之战:5万孙、刘联军大胜曹操20万大军;官渡之战:2万曹军大胜袁绍军11万;淝水之战:8万晋军大胜80万秦军;巨鹿之战:5万项羽楚军大胜40万秦军…… 以少胜多,以弱胜强,战争的逆袭,靠的是什么呢?

活动一

时代与文化

—课前预习

作者作品

《左传》,又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、军事、外交、文化等各方面情况的一部编年体史书。相传是春秋时期鲁国史官左丘明所写。记事起于鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)。

《左传》是重要的历史文献,对后世史学产生了很大影响,也是一部优秀的文学著作。

背景链接

今天的山东齐鲁大地,是春秋时期的鲁国和齐国。当时齐都在临淄,鲁都在曲阜。而且当时齐国是大国,鲁国是小国,齐国要攻打鲁国。为何?

背景链接

公元前684年

鲁国、齐国

春秋时期,齐与鲁是邻国,齐大鲁小,齐强鲁弱。齐襄公即位后,政令无常,国内危机四伏,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。后齐国两个国君齐襄公和公孙无知相继被杀,国内无君。公子小白抢先回到齐国夺得君位(就是后来的齐桓公)。即位后,他立即出兵打败鲁军,公子纠被逼死。但齐桓公仍不甘心,于鲁庄公十年春天,借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。这就是历史上有名的以弱胜强的“长勺之战”。

交战时间

交战双方

交战原因

知识链接

国别体

通过各国史事个别独立地排列载述,国别体史书有《国语》和《战国策》。

编年体

即以时间为经,以事件为纬叙写史实,《春秋》、《左传》和《资治通鉴》。

记传体

即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创,如《史记》。

历史散文的体例

知识链接

传记是一种常见的文学形式,主要记述人物的生平事迹、思想,根据各种书面的、口述的回忆及调查等相关材料,加以选择性的编排、描写或说明而成。

传记具有 和 ,可分“ 自传”和“ ”。

传记

真实性

文学性

他传

传体

活动二

积累与梳理

—巩固知识

初读文章,读准字音

曹刿 ( )

又何间 ( )焉

玉帛 ( )

小信未孚 ( )

夫( )战

辙( )

靡( )

guì

jiàn

bó

fú

zhé

mǐ

fú

再读文章,疏通文意

①肉食者谋之,又何见焉?

打仗的事当权者自会谋划,你又何必参与呢?

②何以战?

(您)凭借什么作战?

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。

已经战胜了,庄公问他取胜的原因,(曹刿)回答说:“作战,是靠勇气的。”

再读文章,疏通文意

④公与之乘,战于长勺。

鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,在长勺和齐军作战。

⑥小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,也一定根据实情慎重处理。

⑤牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

祭祀用的猪牛羊、玉帛一类的东西,我不敢虚报数目,必定做到诚实可信。

再读文章,疏通文意

⑧小惠未遍,民弗从也。

小恩小惠不能遍及百姓,百姓不会听从您的。

第一次击鼓能振作土兵们的勇气,第二次击鼓时勇气减弱,到第三次击鼓时勇气已经消失了。

⑦一鼓作气,再而衰,三而竭。

三读文章,梳理字词

名词用作动词,赐福,保佑。

名词用作动词,击鼓。

词类

活用

神弗福也

贰

公将鼓之

叁

下视其辙

名词用作状语,向下。

壹

三读文章,梳理字词

词

类

活

用

形容词用作名词,尽力做好分内的事。

名词用作动词,大败。

名词用作动词,(以)实情判断。

忠之属也

肆

肆

公与之乘

伍

齐师败绩

陆

必以情

柒

名词用作动词,乘战车,坐战车。

三读文章,梳理字词

古今异义

今义:为正义事业献出自己的生命。

古义:古代祭祀用的牛、羊、猪等祭品。

今义:轻视,看不起。

古义:鄙陋,这里指目光短浅。

牺牲玉帛

壹

肉食者鄙

贰

三读文章,梳理字词

古今异义

必以信

叁

今义:书信。

古义:信实、诚实。

齐师伐我

肆

今义:砍伐。

古义:讨伐,攻打。

三读文章,梳理字词

①夫战,勇气也

(判断句)

②忠之属也

(判断句)

③可以一战

(省略句,“以”后省略了宾语“之”)

④一鼓作气,再而衰,三而竭

(省略句,“再”和“三”后省略了宾语“鼓”)

⑤下视其辙,登轼而望之

(省略句,省略主语,省略的主语为曹刿)

⑥战于长勺

(状语后置,应为“于长勺战”)

⑦何以战

(宾语前置,应为“以何战”)

文言句式

三读文章,梳理字词

相关成语

第一次击鼓能够振作士兵的勇气。比喻趁劲头大的时候一下子把事情做完。

形容士气低落,不能再振作。

车迹错乱,军旗倒下。形容军队溃败。

他们的士气已经丧尽,我们的士气正旺盛。

一鼓作气

再衰三竭

辙乱旗靡

彼竭我盈

素养专练

在下面文字的画线处,填入课文名句。

(1) 曹刿请见的原因是:____________,___________。

(2)文中表明鲁庄公政治上取信于民的句子是:___________,_____________,___________。

(3)曹刿认为反攻的有利时机是:________________;追击开始的有利时机是:______________,_______________。

肉食者鄙

未能远谋

小大之狱

虽不能察

必以情

彼竭我盈

吾视其辙乱

望其旗靡

素养专练

在下面文字的画线处,填入课文名句。

(4) 写曹刿在双方作战中能详察敌情的语句是:______________,______________。

(5) 曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是:______________,________,_____________。

(6) 能体现曹刿军事思想的句子是_____________________________ ______________________________________。

下视其辙

登轼而望之

夫大国

难测也

惧有伏焉

彼竭我盈,故克之;吾视

其辙乱,望其旗靡,故逐之

活动三

战争与和平

—探究内容

梳理情节

(1)仿照示例,完成下面的图表,并据此复述课文。

请见

论战

参战

释疑

梳理情节

(2)全文是以什么为线索?按照什么顺序来写的?

以齐鲁长勺之战(这是我国古代战争史上以弱胜强的著名战例之一)为线索。

分三段

战中

战前

战后

梳理情节

(3)划分段落,概括大意。

第一段 --- 论战前准备。

写曹刿帮助鲁庄公认清作战的前提条件——取信于民。

第二段 --- 叙战争经过。

写曹刿帮助鲁庄公指挥作战,适时反击和追击。

第三段 --- 论取胜原因。

写曹刿分析如何把握作战时机。

论说战争

(1)战争有正义和非正义,请你从文中找出一个词语评价鲁国的这场战役的性质。

我找到了“伐”,它的意思是攻打。“伐”表明了战争的性质,齐国是发动战争的入侵国。而“我”指的不是作者,而是指鲁国,在这场战争中是被动身份,进行的是一次保卫国家的正义之战。

论说战争

(2)齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么呢?

取信于民,从二人战前对话可见。

政治上

运用正确的战略战术,善抓战机。

战争上

活动四

探究与评价

—分析人物

分析人物

这篇文章主要人物有谁?

曹刿

鲁庄公

请你从文中各找出一个词语概括出曹刿和鲁庄公的形象特点。

曹刿——远谋

鲁庄公——鄙

分析人物

主要人物

曹刿

梳理有关描写曹刿的句子,分析人物形象。

正面描写

形象特点

语言描写

细节描写

“肉食者鄙,未能远谋”“何以战”

“战则请从”

“未可”“可矣”

敢于表达自己的观点,充分彰显出国难担当的爱国精神。

主动参战,在国难面前勇敢的担当大义,无畏生死。

胸有成竹、镇定从容、心思缜密。

挺身而出,以天下为己任的爱国热情。

“曹刿请见”

分析人物

侧面描写

乡人的劝阻

鲁庄公

的“鄙”

对比,以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的机敏、持重,从而突出了曹刿“远谋”的特点。

对比突出曹刿抗敌御侮的责任感和护卫国家的爱国热情。

次要人物

乡人

鲁庄公

·

分析乡人、鲁庄公的作用。

分析人物

鲁庄公认为要从哪几方面做准备呢?

三

方

面

①“衣食所安,弗敢专也,必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”;

③“小大之狱,虽不能察,必以情”。

分析人物

“肉食者鄙”,鲁庄公真的是“鄙”吗?请从“战前——战中——战后”描写鲁庄公的句子中分析其“鄙”的特点。

时间

描写句子

形象特点

战前

战中

战后

“公将战”

“公将鼓之”

“公将驰之”

“公问其故”

有勇气有血性,但无远谋深虑;对作战条件认识不清,目光短浅。

不懂作战韬略,缺乏军事指挥能力,显得急躁冒进,无知轻率。

虽然取胜,却不明缘由,足见其驽钝鄙陋,是“未能远谋”的一个人。

分析人物

鲁庄公虽然“鄙”,但他是昏君吗?从结合文章说说你的理由。

鲁庄公虽然愚钝鄙陋,资质平庸,政治上目光短浅,军事上无知妄动,但他不是一个昏庸的君主。

“公将战”写出了他不甘受欺凌的刚烈性格。

壹

“曹刿请见”写出了鲁庄公乐于倾听民声,广开言路的特点。

贰

耐心回答曹刿的“三问”,说明了鲁庄公能够礼贤下士、广开言路的特点。

贰

分析人物

鲁庄公虽然“鄙”,但他是昏君吗?从结合文章说说你的理由。

鲁庄公虽然愚钝鄙陋,资质平庸,政治上目光短浅,军事上无知妄动,但他不是一个昏庸的君主。

作战时,他和曹刿一起奔赴战场,并且“公与之乘”体现出他对曹刿的信任与器重。而且在作战中,全听曹刿的决策,可见他知人善用,任人唯贤的特点。

肆

战后询问取胜缘由,也可以说他是一个虚怀若谷、谦虚好学的人。

伍

活动五

家国与责任

—学习收获

学习收获

本文是以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;详写人物的语言,即“论战”,对于战争双方对峙、交锋的具体经过等则略写。

1、本文仅用二百余字就写出了长勺之战的全过程,作者是怎样安排详略的?这样安排有什么好处?

这样安排可以突出主要人物,突出中心内容,突出了曹刿的“远谋”。

学习收获

2、以此课文为例,请分别从内容、结构、语言、人物形象等方面概括《左传》在写人记事上的艺术特色。

时间

结构

语言

人物

详略得当,重点突出。

过渡自然,前后照应。

简练生动,以“记言”来“记事”。

人物形象对比鲜明。

学习收获

3、你是如何评价曹刿不顾阻拦也要参与国事的呢?

“天下兴亡匹夫有责。” 虽然曹刿是一介布衣而非掌权之人,但他高度的爱国精神和主人翁的责任感,促使着他积极参政参战,最后协助鲁庄公战胜强敌,这种以天下为己任的爱国精神值得我们学习。

学习收获

4、你从这场著名的长勺之战中得到了哪些启示?

启示三

维护和平,反对非正义的战争。

启示一

我们遇事要三思而后行,切不可莽撞行事。

启示二

对事物的正确判断应建立在冷静观察,深刻分析的基础上。

课堂小结

本文通过对齐鲁“长勺之战”的记叙,重点记录了曹刿关于战争的论述,生动地说明了政治上取信于民,运用

正确的战略战术和掌握战机是战争中取胜的必要条件;表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的稳重果断,刻画了一个关心国事,深谋远虑的军事家的形象,也赞美了曹刿的爱国之情。

布置作业

“位卑未敢忘忧国”的意思是虽然身份低微,仍然不忘担忧国事。曹刿一介平民,在国家危难之际,挺身而出,为国解忧。阅读下面两则材料,简要说明“位卑未敢忘忧国”的精神在弦高和卜式身上是如何体现的。

材料一

秦穆公兴兵袭①郑,过周而东。郑贾人②弦高将西贩牛,道遇秦师于周、郑之间,乃矫③郑伯之命,犒④以十二牛,宾⑤秦师而却之⑥,以存郑国。

(《淮南子·氾论训》)

布置作业

材料二

时汉方事⑦匈奴,式⑧上书,愿输⑨家财半助边⑩。上使使问式:“欲为官乎?”式曰:“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。”使者曰:“子何欲?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。”

(《汉书·公孙弘卜式兒宽传》)

注:①[袭]偷袭。②[贾人]商人,在当时社会地位不高。③[矫]假托。④[犒]犒劳。⑤[宾]以客礼对待。⑥[却之]使秦军撤退。⑦[事]这里指抵抗。⑧[式]卜式。人名。⑨[输]交纳。⑩[边]边防。

布置作业

本是普通商人(位卑),却在面对秦军侵略时挺身而出,以他的智慧和财产令秦军撤退,保住了郑国。

弦高

作为普通百姓,虽无为官的才能与意愿,但也愿意捐出一半家产资助边防事业,为国家贡献自己的力量。

卜武

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读