第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-24 23:08:31 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

法安天下

德润人心

“扶不扶”的问题不是简单的道德命题,如何化解“扶不扶”的矛盾与冲突?

典亮你我:司法有力量、有是非、有温度,让群众有温暖、有遵循、有保障。

法律是成文的道德,道德是内心的法律

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

学习目标:了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

一.新中国的法治建设进程

50年代

初创时期

成就

20世纪50年代,制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》。

初步奠定了中国法治建设的基础

意义

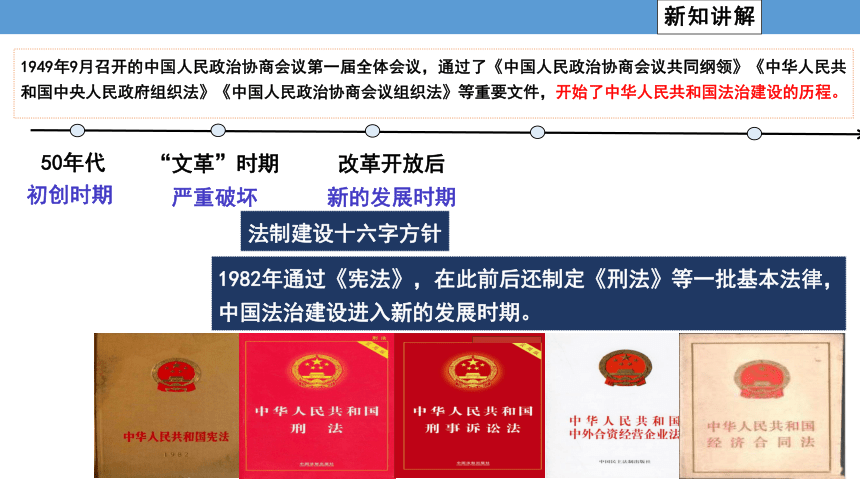

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件,开始了中华人民共和国法治建设的历程。

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

新的发展时期

50年代

初创时期

法制建设十六字方针

1982年通过《宪法》,在此前后还制定《刑法》等一批基本法律,

中国法治建设进入新的发展时期。

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件,开始了中华人民共和国法治建设的历程。

1982年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

1954年宪法

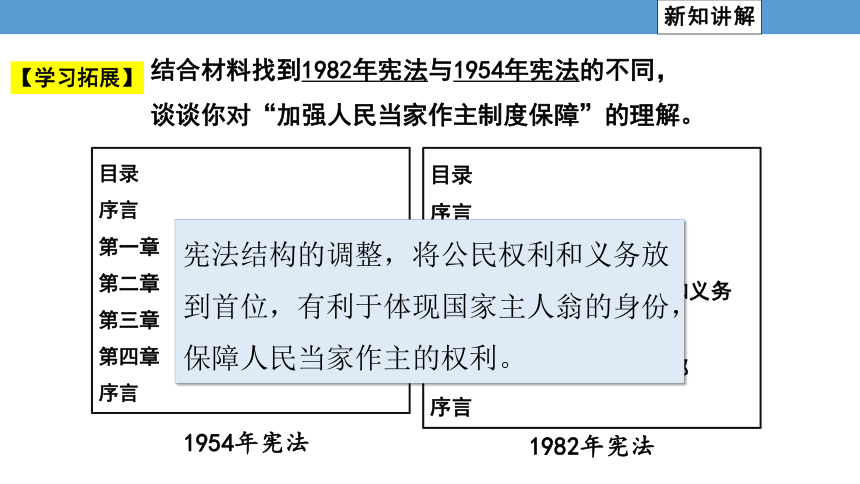

结合材料找到1982年宪法与1954年宪法的不同,

谈谈你对“加强人民当家作主制度保障”的理解。

【学习拓展】

宪法结构的调整,将公民权利和义务放到首位,有利于体现国家主人翁的身份,保障人民当家作主的权利。

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

进入新的发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

①1997年中共十五大:第一次完整提出要“依法治国,建设

社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年:《宪法修正案》先后将“实行依法治国,

建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入

宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年底,中国特色社会主义法律体系形成。

这是我国社会主义民主法制建设史上的重要里程碑,

是中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志。

50年代

初创时期

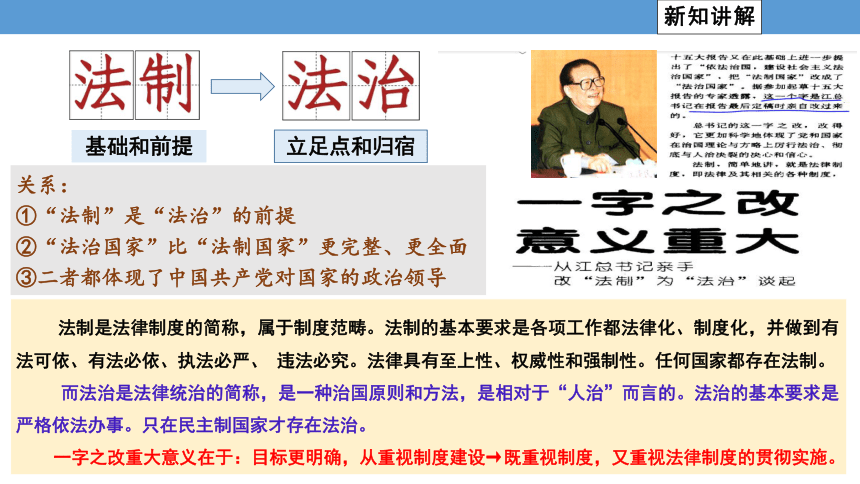

法制是法律制度的简称,属于制度范畴。法制的基本要求是各项工作都法律化、制度化,并做到有法可依、有法必依、执法必严、 违法必究。法律具有至上性、权威性和强制性。任何国家都存在法制。

而法治是法律统治的简称,是一种治国原则和方法,是相对于“人治”而言的。法治的基本要求是严格依法办事。只在民主制国家才存在法治。

一字之改重大意义在于:目标更明确,从重视制度建设→既重视制度,又重视法律制度的贯彻实施。

基础和前提

立足点和归宿

关系:

①“法制”是“法治”的前提

②“法治国家”比“法制国家”更完整、更全面

③二者都体现了中国共产党对国家的政治领导

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

进入新发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

50年代

初创时期

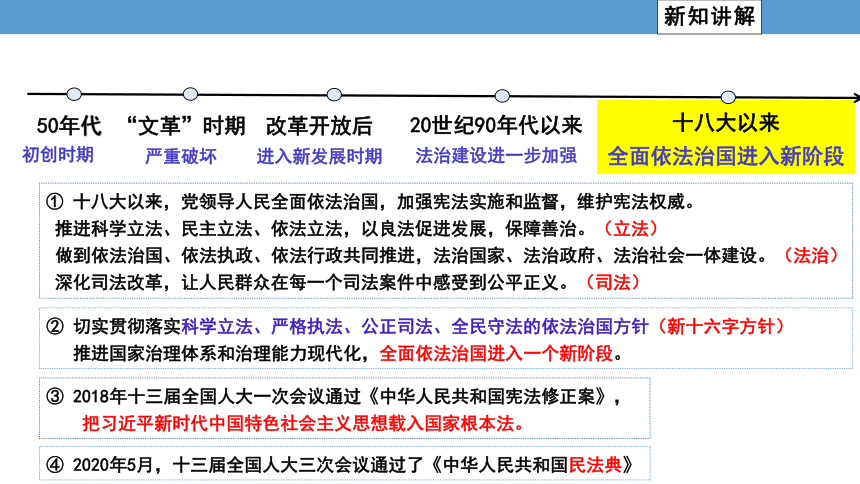

十八大以来

全面依法治国进入新阶段

② 切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针(新十六字方针)

推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

③ 2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,

把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

④ 2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》

① 十八大以来,党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展,保障善治。(立法)

做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。(法治)

深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。(司法)

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典;是一部体现对生命健康、财产安全、 人格尊严等各方面权利平等保护的民法典。是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

二.社会主义精神文明建设

1.社会主义革命和建设时期

雷锋

时传祥

焦裕禄

王进喜

孟泰

①背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬革命传统和艰苦奋斗

的精神,涌现出大批英雄模范集体个人。

②影响:

在全社会形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

李四光

华罗庚

2.改革开放后

① 20世纪80年代:“五讲四美三热爱”

社会主义精神文明建设的根本任务:是适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

—中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议(1986年)

讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德

心灵美、语言美、行为美、环境美

热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党

四有公民

2.改革开放后的精神文明建设

② 20世纪90年代:开展三大系列创建活动(创建文明城市、文明村镇、文明行业),

对促进社会风气的好转起了积极作用。

爱国主义教育

1994年,中共中央颁布《?》《?》,把爱国主义教育

作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

③ 2001年颁布《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设;

2006年10月,中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007年中共十七大:

提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2012年中共十八大:

进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

④ 社会主义核心价值观:

当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

意义:

培育和践行社会主义核心价值观,涌现出杨善洲、黄大年等一大批全国道德模范。为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

2.改革开放后的精神文明建设

阶段 特征

新中国成立初期到60年代中期

中共十一届三中全会到中共十六届三中全会前

中共十六届六中 全会以后

新中国成立以来精神文明建设的三个阶段

①除旧布新 ②为建设新中国服务 ③面向广大工农兵群众

①结合历史的优良传统,注重革命传统教有。②结合现代化建设的实际,围绕实现四个现代化的目标,力求以丰硕的精神文化成果来激发广大群众的社会主义积极性。③结合新时期的新情况、新问题,重在解决实际问题,即努力进行爱国主义、集体主义、公民道德教育,引导人们牢固树立中国特色社会主义的共同理想和信念。

①提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

②中共十八大做了进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

积极参与法制教育,拓展法律知识。

认真学习,提升个人素养。

争做“知法、守法、护法”合格公民

依法行使公民权利,自觉履行公民义务

用法律保护自己!……

争做“四有”青年

尊重社会公共秩序,增强社会责任感,积极参加文明创建公益活动……

从小事做起,从一点一滴做起,由易到难,由远及近,把社会主义核心价值观

变成日常的行为准则,就能为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量!

活学活用:建设社会主义法治国家,加强社会主义精神文明建设,

我们中学生应该怎么做呢?

建设社会主义法治国家:

社会主义精神文明建设:

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

法治建设进入新发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

十八大以来

全面依法治国

进入新阶段

50年代

初创时期

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共十八大以来

五讲四美三热爱

形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

三大系列创建活动爱国主义教育

社会主义

核心价值观

法治建设进程

精神文明建设

1.(2024·河北沧州大数据联考高二测试)1982年,我国宪法将“公民的基本权利与义务”从1954年宪法的第三章改为第二章。2004年修宪,又将“国家尊重和保障人权”载入宪法。这体现了( )

A.中国特色法律体系形成

B.民法体系的日益完善

C.公民权利开始受到重视

D.社会主义的本质特征

D

2.(2024·河南南阳金太阳联考高二期中)20世纪80年代,上海率先开展职工读书活动,后经过征名确定为“振兴中华”读书活动。在中共中央的肯定与号召下,各地区各单位积极举办“振兴中华”读书活动,知识竞赛、演讲比赛、征文等相关活动一时间风靡开来。这些做法( )

A.促进了社会主义精神文明的建设

B.反映了市场经济时代的精神风貌

C.体现了全面建设社会主义的热情

D.得益于“双百”方针的提出与贯彻

A

3.(2024·山东部分学校摸底)在编纂《民法典》过程中,我国立法机关广泛地听取专家学者意见,多次派员深入调研;还通过网络收到100多万条意见和建议。但已颁布的《民法典》仍存在未充分确认商事关系的特殊性,难以满足社会的商法制度需求等问题。这从侧面反映了( )

A.广大民众法律知识滞后

B.社会主义法治建设的曲折性

C.国家立法程序仍需完善

D.社会主义市场经济不断发展

D

法安天下

德润人心

“扶不扶”的问题不是简单的道德命题,如何化解“扶不扶”的矛盾与冲突?

典亮你我:司法有力量、有是非、有温度,让群众有温暖、有遵循、有保障。

法律是成文的道德,道德是内心的法律

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

学习目标:了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

一.新中国的法治建设进程

50年代

初创时期

成就

20世纪50年代,制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》。

初步奠定了中国法治建设的基础

意义

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件,开始了中华人民共和国法治建设的历程。

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

新的发展时期

50年代

初创时期

法制建设十六字方针

1982年通过《宪法》,在此前后还制定《刑法》等一批基本法律,

中国法治建设进入新的发展时期。

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件,开始了中华人民共和国法治建设的历程。

1982年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

1954年宪法

结合材料找到1982年宪法与1954年宪法的不同,

谈谈你对“加强人民当家作主制度保障”的理解。

【学习拓展】

宪法结构的调整,将公民权利和义务放到首位,有利于体现国家主人翁的身份,保障人民当家作主的权利。

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

进入新的发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

①1997年中共十五大:第一次完整提出要“依法治国,建设

社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年:《宪法修正案》先后将“实行依法治国,

建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入

宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年底,中国特色社会主义法律体系形成。

这是我国社会主义民主法制建设史上的重要里程碑,

是中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志。

50年代

初创时期

法制是法律制度的简称,属于制度范畴。法制的基本要求是各项工作都法律化、制度化,并做到有法可依、有法必依、执法必严、 违法必究。法律具有至上性、权威性和强制性。任何国家都存在法制。

而法治是法律统治的简称,是一种治国原则和方法,是相对于“人治”而言的。法治的基本要求是严格依法办事。只在民主制国家才存在法治。

一字之改重大意义在于:目标更明确,从重视制度建设→既重视制度,又重视法律制度的贯彻实施。

基础和前提

立足点和归宿

关系:

①“法制”是“法治”的前提

②“法治国家”比“法制国家”更完整、更全面

③二者都体现了中国共产党对国家的政治领导

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

进入新发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

50年代

初创时期

十八大以来

全面依法治国进入新阶段

② 切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针(新十六字方针)

推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

③ 2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,

把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

④ 2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》

① 十八大以来,党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展,保障善治。(立法)

做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。(法治)

深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。(司法)

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典;是一部体现对生命健康、财产安全、 人格尊严等各方面权利平等保护的民法典。是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

二.社会主义精神文明建设

1.社会主义革命和建设时期

雷锋

时传祥

焦裕禄

王进喜

孟泰

①背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬革命传统和艰苦奋斗

的精神,涌现出大批英雄模范集体个人。

②影响:

在全社会形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

李四光

华罗庚

2.改革开放后

① 20世纪80年代:“五讲四美三热爱”

社会主义精神文明建设的根本任务:是适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

—中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议(1986年)

讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德

心灵美、语言美、行为美、环境美

热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党

四有公民

2.改革开放后的精神文明建设

② 20世纪90年代:开展三大系列创建活动(创建文明城市、文明村镇、文明行业),

对促进社会风气的好转起了积极作用。

爱国主义教育

1994年,中共中央颁布《?》《?》,把爱国主义教育

作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

③ 2001年颁布《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设;

2006年10月,中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007年中共十七大:

提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2012年中共十八大:

进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

④ 社会主义核心价值观:

当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

意义:

培育和践行社会主义核心价值观,涌现出杨善洲、黄大年等一大批全国道德模范。为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

2.改革开放后的精神文明建设

阶段 特征

新中国成立初期到60年代中期

中共十一届三中全会到中共十六届三中全会前

中共十六届六中 全会以后

新中国成立以来精神文明建设的三个阶段

①除旧布新 ②为建设新中国服务 ③面向广大工农兵群众

①结合历史的优良传统,注重革命传统教有。②结合现代化建设的实际,围绕实现四个现代化的目标,力求以丰硕的精神文化成果来激发广大群众的社会主义积极性。③结合新时期的新情况、新问题,重在解决实际问题,即努力进行爱国主义、集体主义、公民道德教育,引导人们牢固树立中国特色社会主义的共同理想和信念。

①提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

②中共十八大做了进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

积极参与法制教育,拓展法律知识。

认真学习,提升个人素养。

争做“知法、守法、护法”合格公民

依法行使公民权利,自觉履行公民义务

用法律保护自己!……

争做“四有”青年

尊重社会公共秩序,增强社会责任感,积极参加文明创建公益活动……

从小事做起,从一点一滴做起,由易到难,由远及近,把社会主义核心价值观

变成日常的行为准则,就能为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量!

活学活用:建设社会主义法治国家,加强社会主义精神文明建设,

我们中学生应该怎么做呢?

建设社会主义法治国家:

社会主义精神文明建设:

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

法治建设进入新发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

十八大以来

全面依法治国

进入新阶段

50年代

初创时期

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共十八大以来

五讲四美三热爱

形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

三大系列创建活动爱国主义教育

社会主义

核心价值观

法治建设进程

精神文明建设

1.(2024·河北沧州大数据联考高二测试)1982年,我国宪法将“公民的基本权利与义务”从1954年宪法的第三章改为第二章。2004年修宪,又将“国家尊重和保障人权”载入宪法。这体现了( )

A.中国特色法律体系形成

B.民法体系的日益完善

C.公民权利开始受到重视

D.社会主义的本质特征

D

2.(2024·河南南阳金太阳联考高二期中)20世纪80年代,上海率先开展职工读书活动,后经过征名确定为“振兴中华”读书活动。在中共中央的肯定与号召下,各地区各单位积极举办“振兴中华”读书活动,知识竞赛、演讲比赛、征文等相关活动一时间风靡开来。这些做法( )

A.促进了社会主义精神文明的建设

B.反映了市场经济时代的精神风貌

C.体现了全面建设社会主义的热情

D.得益于“双百”方针的提出与贯彻

A

3.(2024·山东部分学校摸底)在编纂《民法典》过程中,我国立法机关广泛地听取专家学者意见,多次派员深入调研;还通过网络收到100多万条意见和建议。但已颁布的《民法典》仍存在未充分确认商事关系的特殊性,难以满足社会的商法制度需求等问题。这从侧面反映了( )

A.广大民众法律知识滞后

B.社会主义法治建设的曲折性

C.国家立法程序仍需完善

D.社会主义市场经济不断发展

D

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理