第1课 隋朝统一与灭亡 课件(26张PPT)2024-2025学年部编版七年级历史下册

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝统一与灭亡 课件(26张PPT)2024-2025学年部编版七年级历史下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-23 20:22:39 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第1课 隋朝的统一与灭亡

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

2022版课程标准:通过了解隋朝的兴亡,知道隋朝速亡的原因;了解科举制度创建、大运河开通等史事。

核心素养目标

1.了解隋朝的建立、统一与灭亡的史实,分析隋朝速亡的原因。

2.通过掌握隋朝大运河开通的目的,大运河的概况、地位和作用,能辩证地评价大运河的开通。

3.通过学习科举制的创立,理解开创科举制的影响,认识到科举制是古代选官制度的一大进步。

4.辩证分析隋炀帝的功过,培养全面评价历史人物的能力。

导入新课

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”这是唐朝诗人皮日休的诗《汴河怀古》,诗中评论的是隋朝大运河和隋炀帝。那么,隋朝是如何统一全国的?有哪些建树?它为什么仅存在30多年就灭亡了?带着这些问题,我们一起来学习第1课《隋朝的统一与灭亡》。

一、隋的统一

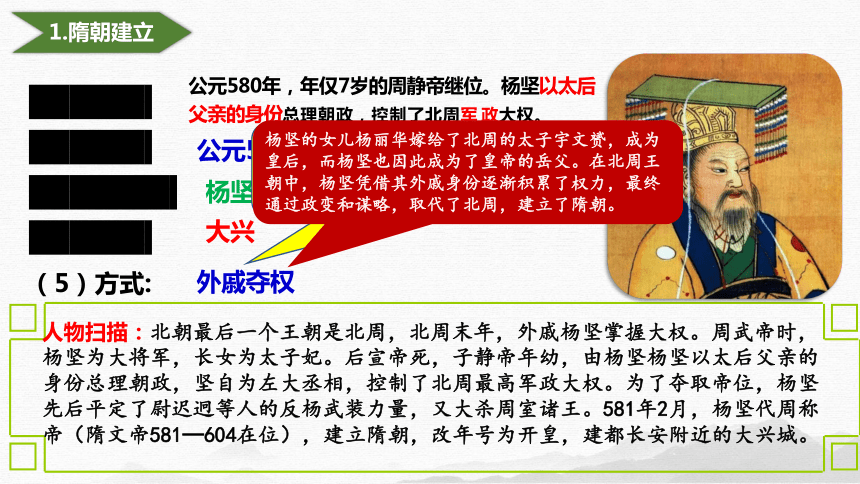

1.隋朝建立

(1)背景:

(2)时间:

(3)建立者:

(4)都城:

(5)方式:

公元580年,年仅7岁的周静帝继位。杨坚以太后父亲的身份总理朝政,控制了北周军 政大权。

公元581年

杨坚(隋文帝)

大兴

外戚夺权

人物扫描:北朝最后一个王朝是北周,北周末年,外戚杨坚掌握大权。周武帝时,杨坚为大将军,长女为太子妃。后宣帝死,子静帝年幼,由杨坚杨坚以太后父亲的身份总理朝政,坚自为左大丞相,控制了北周最高军政大权。为了夺取帝位,杨坚先后平定了尉迟迥等人的反杨武装力量,又大杀周室诸王。581年2月,杨坚代周称帝(隋文帝581─604在位),建立隋朝,改年号为开皇,建都长安附近的大兴城。

外戚 是指帝王的母亲和妻子方面的亲戚,包括皇后、太后、妃嫔等亲属的家庭成员 。具体来说,外戚包括君王母亲和妻妾的娘家,如外公、岳父、舅舅、姐夫、妹夫、外甥、表哥、表弟、侄子等 。

杨坚的女儿杨丽华嫁给了北周的太子宇文赟,成为皇后,而杨坚也因此成为了皇帝的岳父。在北周王朝中,杨坚凭借其外戚身份逐渐积累了权力,最终通过政变和谋略,取代了北周,建立了隋朝。

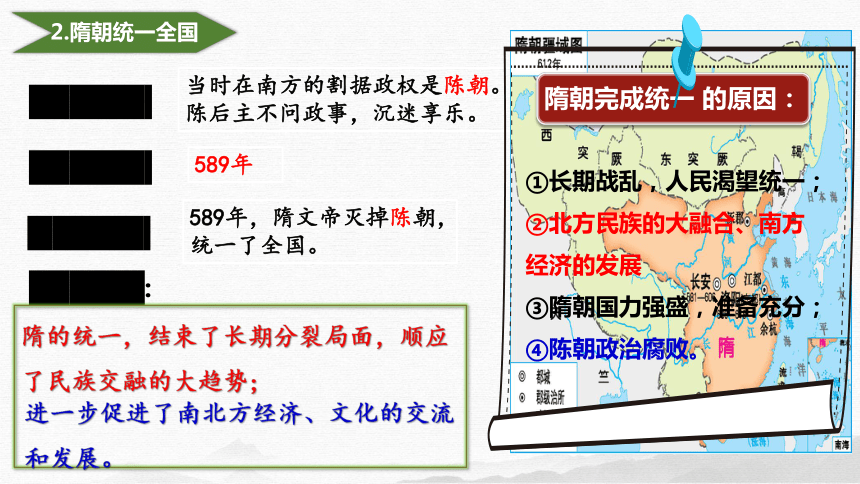

2.隋朝统一全国

(1)背景:

(2)时间:

(3)过程:

(4)意义:

当时在南方的割据政权是陈朝。陈后主不问政事,沉迷享乐。

589年

589年,隋文帝灭掉陈朝,统一了全国。

隋朝完成统一 的原因:

①长期战乱,人民渴望统一;

②北方民族的大融合、南方经济的发展

③隋朝国力强盛,准备充分;

④陈朝政治腐败。

隋的统一,结束了长期分裂局面,顺应了民族交融的大趋势;

进一步促进了南北方经济、文化的交流和发展。

料

史

接

链

胭脂井

胭脂井位于南京市玄武区玄武湖南侧、鸡鸣寺内,南朝陈景阳殿之井,又名辱井、景阳井。南朝陈祯明三年(589年),隋兵南下过江,攻占台城,陈后主闻兵至,与妃张丽华、孔贵嫔投此井。至夜,为隋兵所执,后人因称此井为辱井。隋唐以后,台城屡遭破坏,景阳殿已毁,景阳井也随之湮没。后人为了记取陈后主亡国教训,遂在鸡笼山的鸡鸣寺立井。

3、隋朝巩固统一的措施与影响:

加 强 中央集权,修订和减省刑律,简化机构,提高行政效率。(创立三省六部制)

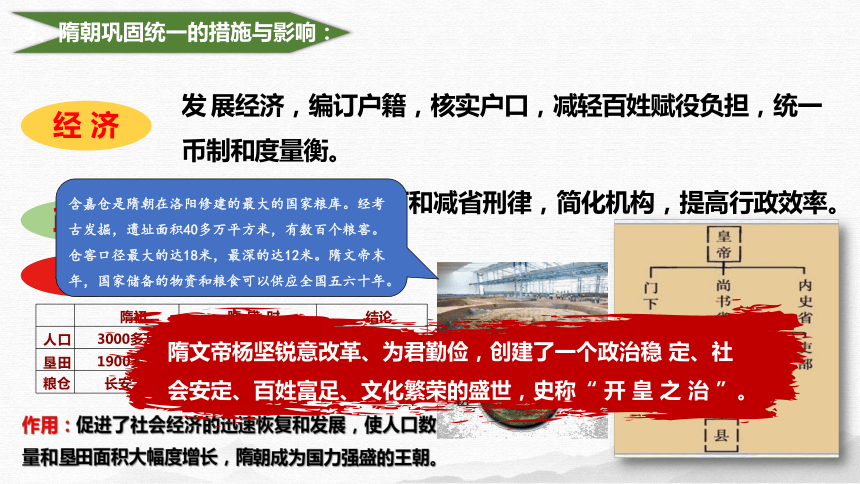

发 展经济,编订户籍,核实户口,减轻百姓赋役负担,统一币制和度量衡。

影响

政 治

经 济

隋初 隋 盛 时

结论

人口 3000多万人 4600多万人

人口激增

垦田 1900多万顷 5500多万顷

垦田扩大

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓;洛口仓

粮仓丰实

含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。

作用:促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为国力强盛的王朝。

隋文帝杨坚锐意改革、为君勤俭,创建了一个政治稳 定、社会安定、百姓富足、文化繁荣的盛世,史称“ 开 皇 之 治 ”。

料

史

接

链

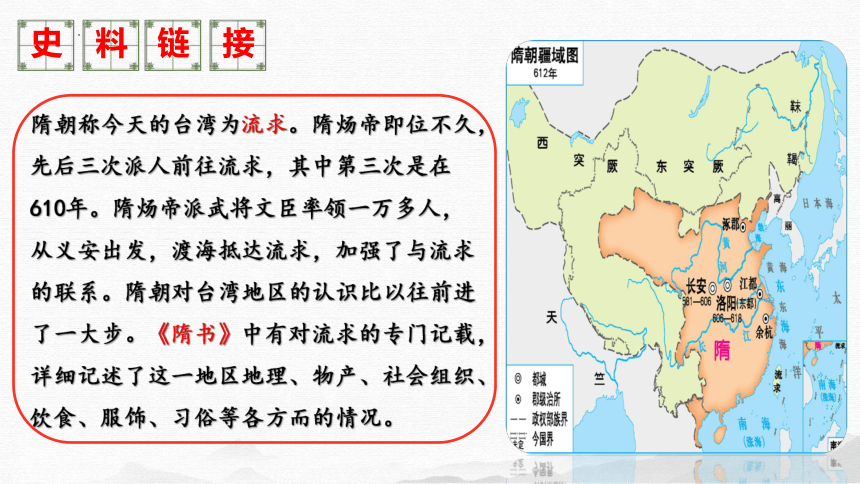

隋朝称今天的台湾为流求。隋炀帝即位不久,先后三次派人前往流求,其中第三次是在610年。隋炀帝派武将文臣率领一万多人,从义安出发,渡海抵达流求,加强了与流求的联系。隋朝对台湾地区的认识比以往前进了一大步。《隋书》中有对流求的专门记载,详细记述了这一地区地理、物产、社会组织、饮食、服饰、习俗等各方而的情况。

二、开通大运河

1.目的:

材料1:隋统一全国后,国家需要加强对南方的管理,需要南方粮食物资供应北方。同时,长时期的分裂阻断社会南北经济的交流,而随着生产力水平的提高,经济的发展到这一时期已迫切要求南北经济加强联系。

材料2:隋开运河不仅仅有经济方面的动机,也有政治方面的。隋统一后,门阀世族仍依恃其强大的势力,企图与中央政权抗衡。使隋政权面临严重威胁,隋统治者要实施对南方的有效统治,贯通南北运河势在必行。

阅读材料,思考隋炀帝开通大运河的目的。

隋统一后,如何把逐渐南移的经济重心和留在北方的政治军事重心联系起来?

加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。

相关史事:隋朝大运河是古代世界上最长的运河,是在已有的天然河道和古运河基础上开凿的。它利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通了不同水系之间的水路交通,成为连接富庶经济地区与国都的纽带。

2.概况:

时间:

人物:

地位:

全长:

南北两端:

中心:

四段:

沟通五大水系:

605年

隋炀帝

世界上最长的运河

2000多千米

涿郡,余杭

洛阳

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

3.影响:

(1)隋炀帝利用已有的经济实力;

(2)以天然河道和古运河为基础;

(3)国家统一,使隋炀帝有征发几百万人的可能性。

隋炀帝时为什么能够开通纵贯南北的大运河?

你认为开通大运河是好事还是坏事?

《世界遗产名录》,成为我国第32处世界文化遗产和第46处世界遗产

唐·胡曾《汴水》

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

唐·皮日休《汴河怀古》

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

材料一:唐·杜佑《通典》记:大运河开通后,“运漕商旅,来往不绝”。唐朝文学家皮日休说,运河“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉……”江都、余杭、涿郡等城市很快繁荣起来。

材料二:大运河把南方的经济重心与北方的政治军事重心联系起来,使南北成为统一的整体,有力地促进了南北经济文化的交流和发展。大运河使继隋而兴的唐、宋王朝,由于南北经济、文化联系进一步密切而愈趋稳固,从而也加强了全国的统一。 ——宁欣主编《中国古代史》(下册)

积极:带动沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治经济文化交流,有利于国家统一和民族交融。

材料三:唐·李敬芳《汴河直进船》:汴水通淮利最多,生人为害亦相和,东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

大意:汴水连通淮水本来好处很多,但既有利又有弊。统治者就是通过这条水上运输线搜刮东南四十三州的民脂民膏的。

年代 河段 征发民工

605年 通济渠 100万

605年 邗沟 10万

608年 永济渠 100万

610年 江南河 10万

消极:加重了人民的负担,激化了社会矛盾,加速了隋朝的灭亡。

评价原则:

明确观点

辨证唯物

一分为二

全面评价

洛阳

余杭郡

涿郡

584年隋文帝下令开凿

海 河

黄 河

淮 河

长 江

钱塘江

今天的大运河

京杭大运河

从历史上的“南粮北运”、”盐运”通道到现在的“北煤南运”干线以及防洪灌溉干流,这条古老的运河至今仍在中国的经济发展中发挥着巨大的作用。

料

史

接

链

隋朝大运河与世界著名运河的比较

运河名称 通航时间 全长

苏伊士运河 1869年 190.25公里

巴拿马运河 1914年 81.3公里

隋朝大运河

2700公里

610年

地位:全长2700多千米,是古代世界上最长的运河。

保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任。

大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。

三、开创科举取士制度

1.创立的背景

?

世卿制

察举制

九品中正制

夏商周时期

两汉时期

魏晋南北朝

隋朝-清朝

(血缘/嫡长子)

(举荐/贤孝品行)

(门第/士族垄断)

科举制

说说你对“上品无寒门,下品无士族”的理解。

①士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

②只重门第,不重才能。

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的工具;朝廷无人可用。

背景:魏晋南北朝时期,官员的选拔权由上层权贵掌控;选官看重门第,不太 注重才识;世家大族子弟垄断了官场的中高级职位,平民子弟很难晋升

选官制度的演变

2.创立的过程

隋文帝初步创立

隋文帝改革选官制度,隋文帝最早用分科考试的方法来选拔官员。

隋炀帝正式确立

隋炀帝时进士科的设立,标志着科举制的正式确立。

材料:隋炀帝大业三年(607年)四月,诏令文武官员有职事者,可以“孝悌有闻”“德行敦厚”“文才秀美”等10科举荐人才。……大业年间,隋炀帝还设置明经、进士二科,并以“试策”取士。——选自《科举制度 进士》

科举制

科——考试科目

举——选拔人才

含义:通过考试选拔官员的制度

标准:才能

3.科举制的影响

阅读史料,分析科举制的创立产生了哪些影响?

作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性…科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。…科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……“的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。——薛明扬〈中国传统文化概论》

登科后

唐·孟郊

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

(2).扩大了统治基础,促进了社会阶层的流动。

(3).提高了整个官僚队伍的文化素养。

(1).中国古代选官制度的一大变革,加强了朝廷在选官上的权力。

唐太宗

增加考试科目

武则天

开武举

创殿试

宋朝

大幅度增加

科举取士名额

明清

八股取士

1905年

清政府废除科举制

影响:科举制也成了历朝选拔官吏的主要制度,一直延续了约1300年。

四、隋朝的灭亡

1.隋朝灭亡的原因

徭役繁重

隋炀帝杨广三征高句丽惨败

隋炀帝开凿大运河

巡游无度

三征辽东

材料:父母不保其赤子,夫妻相弃于匡床,万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。——《旧唐书·李密传》

想一想:为什么会出现这样的状况?

时间 项目 人数

605年 营建洛阳 每月征发民夫200万人(一年建成)

605年 开通济渠 征发民夫100余万

605年 开邗沟 征发民夫10余万

608年 开永济渠 征发民夫100余万

610年 开江南河 征发民夫10余万

611年 准备征高句丽 征调民夫200余万

612-614年 三次征高句丽 共征发兵卒、役夫达300多万人

605-616年 三下江都、六巡北塞(造大型龙舟及几千艘船)

相关史事:隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民连草根树皮也吃不上。起义军在发布的檄文中,痛斥隋炀帝:“罄南山之竹书罪未穷,决东海之波流恶难尽。”

料

史

接

链

①隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度;②赋役繁重,营建了一系列重大工程;③屡次发动战争致使民不聊生,社会矛盾激化;

根本原因

隋炀帝的残暴统治

2.隋末农民起义

618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,盛极一时的隋朝随之灭亡。

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。

爆发地点:

发展状况:

斗争结果:

山东

蔓延全国,形成了许多反隋队伍

使隋朝面临瓦解

对比秦、隋两朝的治乱兴亡,探究两朝的相似之处,从中得到什么启示?

合作探究

比较项 秦朝 隋朝

统治时间

统一意义

政治制度

伟大工程

灭亡原因

对后朝 的影响

二世而亡(15年)

二世而亡(37年)

结束了春秋战国500多年的分裂割据局面,第一次实现统一。

结束了东汉末年以来300多年的的分裂割据局面,再次实现统一。

中央集权制度

科举制度

长城、灵渠

大运河

暴政

暴政

为继之而来的西汉王朝提供借鉴,西汉初期实行休养生息政策,出现“文景之治”及后来汉武帝大一统的盛世局面。

为继之而来的唐朝提供借鉴,唐朝前期几位君主励精图治,出现“贞观之治”和“开元盛世”。

成由勤俭败由奢;

得民心者得天下;

统治者要体恤百姓;

以民为本;施行仁政。

如何评价隋炀帝:

功:

过:

1.开凿了一条贯穿南北的大运河(隋朝大运河),带动了沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治、经济和文化上的交流,有利于国家统一和民族交融。

2.创立进士科,科举制正式确立,加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立。

好大喜力,不恤民力,纵情享乐,奢侈无度。他在位期间,多次发动战争,营建了一系列重大工程,民不聊生,社会矛盾激化,最终导致隋朝的灭亡。

史论结合;

一分为二客观评价;

对社会的推动作用;

料

史

接

链

隋炀帝——谥号

谥号:帝王死后,朝廷根据生平事迹和地位选的评价性称号。这些字大致分为下列几类:

上谥,即表扬类的谥号,如:“文”,表示具有“经纬天地”的才能或“道德博厚”。

下谥,即批评类的谥号,如:“炀”表示“好内远礼”,“厉”表示“暴慢无亲”“杀戮无辜”。

中谥,多为同情类的谥号,如:“愍”表示“在国遭忧”,“在国逢难”。

隋朝的统一与灭亡

建立

统一

灭亡

繁盛

581年——隋文帝——大兴

589年——灭陈

意义:隋的统一,结束了...顺应了...促进了...

开通大运河

科举制

目的:

概况:

意义:

为加强南北交通,巩固全国统治

三点、四段、五河

带动了...加强了...有利于...

隋文帝-考试 (初步确立)

隋炀帝-进士科(正式确立)

加强了...扩大了......促进了...提高了...成为了...

618年,隋炀帝的残暴统治导致了隋朝灭亡。

创立:

意义:

( 隋炀帝 )

课堂总结

第1课 隋朝的统一与灭亡

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

2022版课程标准:通过了解隋朝的兴亡,知道隋朝速亡的原因;了解科举制度创建、大运河开通等史事。

核心素养目标

1.了解隋朝的建立、统一与灭亡的史实,分析隋朝速亡的原因。

2.通过掌握隋朝大运河开通的目的,大运河的概况、地位和作用,能辩证地评价大运河的开通。

3.通过学习科举制的创立,理解开创科举制的影响,认识到科举制是古代选官制度的一大进步。

4.辩证分析隋炀帝的功过,培养全面评价历史人物的能力。

导入新课

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”这是唐朝诗人皮日休的诗《汴河怀古》,诗中评论的是隋朝大运河和隋炀帝。那么,隋朝是如何统一全国的?有哪些建树?它为什么仅存在30多年就灭亡了?带着这些问题,我们一起来学习第1课《隋朝的统一与灭亡》。

一、隋的统一

1.隋朝建立

(1)背景:

(2)时间:

(3)建立者:

(4)都城:

(5)方式:

公元580年,年仅7岁的周静帝继位。杨坚以太后父亲的身份总理朝政,控制了北周军 政大权。

公元581年

杨坚(隋文帝)

大兴

外戚夺权

人物扫描:北朝最后一个王朝是北周,北周末年,外戚杨坚掌握大权。周武帝时,杨坚为大将军,长女为太子妃。后宣帝死,子静帝年幼,由杨坚杨坚以太后父亲的身份总理朝政,坚自为左大丞相,控制了北周最高军政大权。为了夺取帝位,杨坚先后平定了尉迟迥等人的反杨武装力量,又大杀周室诸王。581年2月,杨坚代周称帝(隋文帝581─604在位),建立隋朝,改年号为开皇,建都长安附近的大兴城。

外戚 是指帝王的母亲和妻子方面的亲戚,包括皇后、太后、妃嫔等亲属的家庭成员 。具体来说,外戚包括君王母亲和妻妾的娘家,如外公、岳父、舅舅、姐夫、妹夫、外甥、表哥、表弟、侄子等 。

杨坚的女儿杨丽华嫁给了北周的太子宇文赟,成为皇后,而杨坚也因此成为了皇帝的岳父。在北周王朝中,杨坚凭借其外戚身份逐渐积累了权力,最终通过政变和谋略,取代了北周,建立了隋朝。

2.隋朝统一全国

(1)背景:

(2)时间:

(3)过程:

(4)意义:

当时在南方的割据政权是陈朝。陈后主不问政事,沉迷享乐。

589年

589年,隋文帝灭掉陈朝,统一了全国。

隋朝完成统一 的原因:

①长期战乱,人民渴望统一;

②北方民族的大融合、南方经济的发展

③隋朝国力强盛,准备充分;

④陈朝政治腐败。

隋的统一,结束了长期分裂局面,顺应了民族交融的大趋势;

进一步促进了南北方经济、文化的交流和发展。

料

史

接

链

胭脂井

胭脂井位于南京市玄武区玄武湖南侧、鸡鸣寺内,南朝陈景阳殿之井,又名辱井、景阳井。南朝陈祯明三年(589年),隋兵南下过江,攻占台城,陈后主闻兵至,与妃张丽华、孔贵嫔投此井。至夜,为隋兵所执,后人因称此井为辱井。隋唐以后,台城屡遭破坏,景阳殿已毁,景阳井也随之湮没。后人为了记取陈后主亡国教训,遂在鸡笼山的鸡鸣寺立井。

3、隋朝巩固统一的措施与影响:

加 强 中央集权,修订和减省刑律,简化机构,提高行政效率。(创立三省六部制)

发 展经济,编订户籍,核实户口,减轻百姓赋役负担,统一币制和度量衡。

影响

政 治

经 济

隋初 隋 盛 时

结论

人口 3000多万人 4600多万人

人口激增

垦田 1900多万顷 5500多万顷

垦田扩大

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓;洛口仓

粮仓丰实

含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。

作用:促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为国力强盛的王朝。

隋文帝杨坚锐意改革、为君勤俭,创建了一个政治稳 定、社会安定、百姓富足、文化繁荣的盛世,史称“ 开 皇 之 治 ”。

料

史

接

链

隋朝称今天的台湾为流求。隋炀帝即位不久,先后三次派人前往流求,其中第三次是在610年。隋炀帝派武将文臣率领一万多人,从义安出发,渡海抵达流求,加强了与流求的联系。隋朝对台湾地区的认识比以往前进了一大步。《隋书》中有对流求的专门记载,详细记述了这一地区地理、物产、社会组织、饮食、服饰、习俗等各方而的情况。

二、开通大运河

1.目的:

材料1:隋统一全国后,国家需要加强对南方的管理,需要南方粮食物资供应北方。同时,长时期的分裂阻断社会南北经济的交流,而随着生产力水平的提高,经济的发展到这一时期已迫切要求南北经济加强联系。

材料2:隋开运河不仅仅有经济方面的动机,也有政治方面的。隋统一后,门阀世族仍依恃其强大的势力,企图与中央政权抗衡。使隋政权面临严重威胁,隋统治者要实施对南方的有效统治,贯通南北运河势在必行。

阅读材料,思考隋炀帝开通大运河的目的。

隋统一后,如何把逐渐南移的经济重心和留在北方的政治军事重心联系起来?

加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。

相关史事:隋朝大运河是古代世界上最长的运河,是在已有的天然河道和古运河基础上开凿的。它利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通了不同水系之间的水路交通,成为连接富庶经济地区与国都的纽带。

2.概况:

时间:

人物:

地位:

全长:

南北两端:

中心:

四段:

沟通五大水系:

605年

隋炀帝

世界上最长的运河

2000多千米

涿郡,余杭

洛阳

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

3.影响:

(1)隋炀帝利用已有的经济实力;

(2)以天然河道和古运河为基础;

(3)国家统一,使隋炀帝有征发几百万人的可能性。

隋炀帝时为什么能够开通纵贯南北的大运河?

你认为开通大运河是好事还是坏事?

《世界遗产名录》,成为我国第32处世界文化遗产和第46处世界遗产

唐·胡曾《汴水》

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

唐·皮日休《汴河怀古》

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

材料一:唐·杜佑《通典》记:大运河开通后,“运漕商旅,来往不绝”。唐朝文学家皮日休说,运河“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉……”江都、余杭、涿郡等城市很快繁荣起来。

材料二:大运河把南方的经济重心与北方的政治军事重心联系起来,使南北成为统一的整体,有力地促进了南北经济文化的交流和发展。大运河使继隋而兴的唐、宋王朝,由于南北经济、文化联系进一步密切而愈趋稳固,从而也加强了全国的统一。 ——宁欣主编《中国古代史》(下册)

积极:带动沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治经济文化交流,有利于国家统一和民族交融。

材料三:唐·李敬芳《汴河直进船》:汴水通淮利最多,生人为害亦相和,东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

大意:汴水连通淮水本来好处很多,但既有利又有弊。统治者就是通过这条水上运输线搜刮东南四十三州的民脂民膏的。

年代 河段 征发民工

605年 通济渠 100万

605年 邗沟 10万

608年 永济渠 100万

610年 江南河 10万

消极:加重了人民的负担,激化了社会矛盾,加速了隋朝的灭亡。

评价原则:

明确观点

辨证唯物

一分为二

全面评价

洛阳

余杭郡

涿郡

584年隋文帝下令开凿

海 河

黄 河

淮 河

长 江

钱塘江

今天的大运河

京杭大运河

从历史上的“南粮北运”、”盐运”通道到现在的“北煤南运”干线以及防洪灌溉干流,这条古老的运河至今仍在中国的经济发展中发挥着巨大的作用。

料

史

接

链

隋朝大运河与世界著名运河的比较

运河名称 通航时间 全长

苏伊士运河 1869年 190.25公里

巴拿马运河 1914年 81.3公里

隋朝大运河

2700公里

610年

地位:全长2700多千米,是古代世界上最长的运河。

保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任。

大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。

三、开创科举取士制度

1.创立的背景

?

世卿制

察举制

九品中正制

夏商周时期

两汉时期

魏晋南北朝

隋朝-清朝

(血缘/嫡长子)

(举荐/贤孝品行)

(门第/士族垄断)

科举制

说说你对“上品无寒门,下品无士族”的理解。

①士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

②只重门第,不重才能。

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的工具;朝廷无人可用。

背景:魏晋南北朝时期,官员的选拔权由上层权贵掌控;选官看重门第,不太 注重才识;世家大族子弟垄断了官场的中高级职位,平民子弟很难晋升

选官制度的演变

2.创立的过程

隋文帝初步创立

隋文帝改革选官制度,隋文帝最早用分科考试的方法来选拔官员。

隋炀帝正式确立

隋炀帝时进士科的设立,标志着科举制的正式确立。

材料:隋炀帝大业三年(607年)四月,诏令文武官员有职事者,可以“孝悌有闻”“德行敦厚”“文才秀美”等10科举荐人才。……大业年间,隋炀帝还设置明经、进士二科,并以“试策”取士。——选自《科举制度 进士》

科举制

科——考试科目

举——选拔人才

含义:通过考试选拔官员的制度

标准:才能

3.科举制的影响

阅读史料,分析科举制的创立产生了哪些影响?

作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性…科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。…科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……“的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。——薛明扬〈中国传统文化概论》

登科后

唐·孟郊

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

(2).扩大了统治基础,促进了社会阶层的流动。

(3).提高了整个官僚队伍的文化素养。

(1).中国古代选官制度的一大变革,加强了朝廷在选官上的权力。

唐太宗

增加考试科目

武则天

开武举

创殿试

宋朝

大幅度增加

科举取士名额

明清

八股取士

1905年

清政府废除科举制

影响:科举制也成了历朝选拔官吏的主要制度,一直延续了约1300年。

四、隋朝的灭亡

1.隋朝灭亡的原因

徭役繁重

隋炀帝杨广三征高句丽惨败

隋炀帝开凿大运河

巡游无度

三征辽东

材料:父母不保其赤子,夫妻相弃于匡床,万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。——《旧唐书·李密传》

想一想:为什么会出现这样的状况?

时间 项目 人数

605年 营建洛阳 每月征发民夫200万人(一年建成)

605年 开通济渠 征发民夫100余万

605年 开邗沟 征发民夫10余万

608年 开永济渠 征发民夫100余万

610年 开江南河 征发民夫10余万

611年 准备征高句丽 征调民夫200余万

612-614年 三次征高句丽 共征发兵卒、役夫达300多万人

605-616年 三下江都、六巡北塞(造大型龙舟及几千艘船)

相关史事:隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民连草根树皮也吃不上。起义军在发布的檄文中,痛斥隋炀帝:“罄南山之竹书罪未穷,决东海之波流恶难尽。”

料

史

接

链

①隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度;②赋役繁重,营建了一系列重大工程;③屡次发动战争致使民不聊生,社会矛盾激化;

根本原因

隋炀帝的残暴统治

2.隋末农民起义

618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,盛极一时的隋朝随之灭亡。

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。

爆发地点:

发展状况:

斗争结果:

山东

蔓延全国,形成了许多反隋队伍

使隋朝面临瓦解

对比秦、隋两朝的治乱兴亡,探究两朝的相似之处,从中得到什么启示?

合作探究

比较项 秦朝 隋朝

统治时间

统一意义

政治制度

伟大工程

灭亡原因

对后朝 的影响

二世而亡(15年)

二世而亡(37年)

结束了春秋战国500多年的分裂割据局面,第一次实现统一。

结束了东汉末年以来300多年的的分裂割据局面,再次实现统一。

中央集权制度

科举制度

长城、灵渠

大运河

暴政

暴政

为继之而来的西汉王朝提供借鉴,西汉初期实行休养生息政策,出现“文景之治”及后来汉武帝大一统的盛世局面。

为继之而来的唐朝提供借鉴,唐朝前期几位君主励精图治,出现“贞观之治”和“开元盛世”。

成由勤俭败由奢;

得民心者得天下;

统治者要体恤百姓;

以民为本;施行仁政。

如何评价隋炀帝:

功:

过:

1.开凿了一条贯穿南北的大运河(隋朝大运河),带动了沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治、经济和文化上的交流,有利于国家统一和民族交融。

2.创立进士科,科举制正式确立,加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立。

好大喜力,不恤民力,纵情享乐,奢侈无度。他在位期间,多次发动战争,营建了一系列重大工程,民不聊生,社会矛盾激化,最终导致隋朝的灭亡。

史论结合;

一分为二客观评价;

对社会的推动作用;

料

史

接

链

隋炀帝——谥号

谥号:帝王死后,朝廷根据生平事迹和地位选的评价性称号。这些字大致分为下列几类:

上谥,即表扬类的谥号,如:“文”,表示具有“经纬天地”的才能或“道德博厚”。

下谥,即批评类的谥号,如:“炀”表示“好内远礼”,“厉”表示“暴慢无亲”“杀戮无辜”。

中谥,多为同情类的谥号,如:“愍”表示“在国遭忧”,“在国逢难”。

隋朝的统一与灭亡

建立

统一

灭亡

繁盛

581年——隋文帝——大兴

589年——灭陈

意义:隋的统一,结束了...顺应了...促进了...

开通大运河

科举制

目的:

概况:

意义:

为加强南北交通,巩固全国统治

三点、四段、五河

带动了...加强了...有利于...

隋文帝-考试 (初步确立)

隋炀帝-进士科(正式确立)

加强了...扩大了......促进了...提高了...成为了...

618年,隋炀帝的残暴统治导致了隋朝灭亡。

创立:

意义:

( 隋炀帝 )

课堂总结

同课章节目录