编版语文七年级下册(2024)第三单元课外古诗词诵读《竹里馆》课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 编版语文七年级下册(2024)第三单元课外古诗词诵读《竹里馆》课件(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-30 19:33:29 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

竹 里 馆

唐·王维

部编版语文七年级下册第三单元课外古诗词诵读

文化自信:了解作者及写作背景;识记、理解本文的生字词。

语言运用:有感情地朗读课文,理解文章大意,背诵课文。

思维能力:对所学的内容进行分析、概括和阐释;学会合作学习和相互交流。

审美创造:掌握诗歌内容,感悟诗歌情感。

核心素养目标

掌握诗歌的节奏

读通读懂诗歌内容,掌握文中重点实词的含义

品味诗中思念亲人又不愿让亲人挂念的复杂情感

结合背景,理解边塞诗的风格

核心素养目标

导入新课

闲暇时分,你是喜欢群居还是独处呢?朱自清先生说,他爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。是的,人都是多面的,在学校,我们和同学三三两两,进进出出,在家,我们大都独处一室,玩游戏,做手工等等。唐代诗人王维是怎样独处的?今天的诗歌会告诉我们。

他以诗名盛于唐朝开元、天宝年间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”。

他是一位画家,后人推其为南宗山水画之祖。

他亦精通音律,参悟禅理,被后人称为“诗佛”。

猜猜他是谁?

诗佛 王维

任务一:知作者、明背景

作者名片

王维(约701—761),字摩诘,太原祁县(今属山西)人,唐代诗人、画家,号摩诘居士,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有“诗佛”之称。“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”是苏轼赞王维之语。代表作品有《鸟鸣涧》《送元二使安西》《观猎》等。与孟浩然合成“王孟”,同为盛唐山水田园诗派的代表人物。

南宗山水画之祖

知

识

链

接

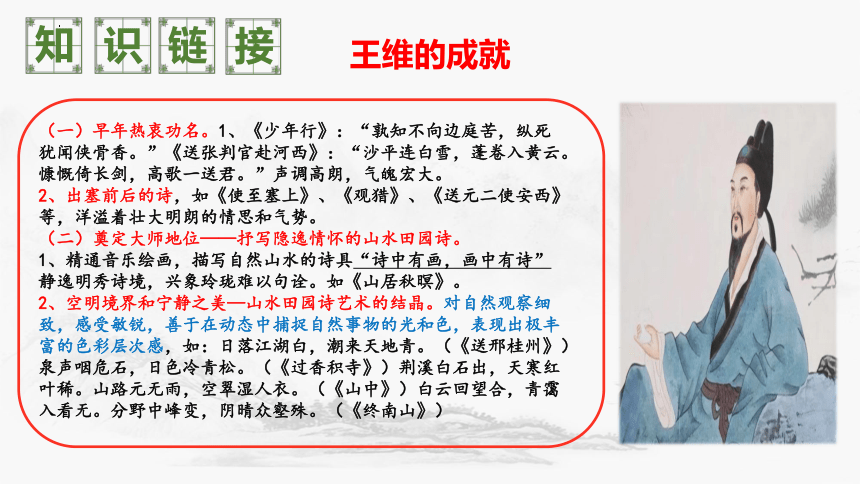

(一)早年热衷功名。1、《少年行》:“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。”《送张判官赴河西》:“沙平连白雪,蓬卷入黄云。慷慨倚长剑,高歌一送君。”声调高朗,气魄宏大。

2、出塞前后的诗,如《使至塞上》、《观猎》、《送元二使安西》等,洋溢着壮大明朗的情思和气势。

(二)奠定大师地位——抒写隐逸情怀的山水田园诗。

1、精通音乐绘画,描写自然山水的诗具“诗中有画,画中有诗”静逸明秀诗境,兴象玲珑难以句诠。如《山居秋暝》。

2、空明境界和宁静之美—山水田园诗艺术的结晶。对自然观察细致,感受敏锐,善于在动态中捕捉自然事物的光和色,表现出极丰富的色彩层次感,如:日落江湖白,潮来天地青。(《送邢桂州》)泉声咽危石,日色冷青松。(《过香积寺》)荆溪白石出,天寒红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣。(《山中》)白云回望合,青霭入看无。分野中峰变,阴晴众壑殊。(《终南山》)

王维的成就

写作背景

作者曾经在陕西蓝田辋川居住,他将宋之问(约656年—约712年,唐代诗人)辋川山庄整改营建成辋川别墅(又称辋川别业),这里是既富自然之趣,又有诗情画意的自然园林。王维有组诗《辋川集》20首。《竹里馆》是第17首。

据说,辋川别业一共有20胜景,比如大家熟悉的《鹿寨》,是其中一景。竹里馆也是胜景之一,位于陕西蓝田南八里的峣yáo山之口,房屋周围有竹林,故名“竹里馆”。

文体知识

《竹里馆》的诗体属于五言绝句,简称“五绝”,是格律诗中的一种。唐代的时候产生了格律诗,到盛唐时期已经相当成熟,那时称为“近体诗”或“今体诗”,而称唐代以前的诗为“古体诗”或“古诗”。

五言绝句(五绝)的基本特点是:一共四句,每句五字,偶句押韵,此外还有对偶、平仄的要求。

任务二:读诗文,通文意

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

要求:

节奏要轻缓

语调要轻扬

语气要沉郁

竹里馆 王维

独坐/幽篁/里,

弹琴/复/长啸。

深林/人/不知,

明月/来/相照。

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

幽篁:幽深的竹林。篁,竹林。

长啸:撮(cuō)口而呼,这里指吟咏、歌唱。

译文:独自闲坐在幽深的竹林里,时而弹琴时而长啸。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

深林:幽深的竹林,指幽篁。

相照:照射我,意思是明月来陪伴我。

译文:幽深的竹林里无人知道我在这里,只有明月来陪伴我。

文本探究

1.诗中描写了哪些意象?有什么特点?

意象:

“幽篁”“深林”“明月”

——宁静闲适

2.诗人在这里做什么?表达了他怎样的心情?

人物活动:

“独坐”“弹琴”“长啸”

——淡泊惬意、悠然自得

资

料

链

接

古琴

古琴,又称瑶琴、玉琴、七弦琴,是中国传统拨弦乐器,有三千年以上历史。

“琴、棋、书、画”历来被视为文人雅士修身养性的必由之径。古琴因其清、和、淡、雅的音乐品格寄寓了文人风凌傲骨、超凡脱俗的处世心态,而在音乐、棋术、书法、绘画中居于首位。

江上琴兴

常建

江上调玉琴,一弦清一心。

泠泠七弦遍,万木澄幽阴。

啸

啸:撮(cuō)口发出长而清脆的声音,类似打口哨。

典故“苏门啸 ”

当年“竹林七贤”之一的阮籍,去拜访一位隐居苏门山里的高士孙登,可无论他谈什么话,孙登都不回答,阮籍只得长啸几声,起身离去,没想到走到半山腰,忽然听到一阵啸声,穿林而来,如数鼓合奏,如鸾凤鸣叫,原来是孙登在用“啸”声回应他。遂归著《大人先生传》。

苏轼评价王维诗:

“味摩诘之诗,诗中有画;

观摩诘之画,画中有诗。”

请你展开想象,描绘一下诗歌展现的画面。

月夜,诗人独自坐在幽深静谧的竹林里,一边弹琴,一边高声长啸。竹林深深,没有人知道诗人在这里,只有皎洁的明月透过茂密的竹子照射过来,洒在诗人的身上,也洒在诗人的琴上。

3、结合链接材料,理解诗人形象,体会思想感情。

材料1:中国竹文化

竹在中华文化中被人格化,成为象征中华民族人格评价、人格理想的重要符号。竹枝干挺拔、修长,四季青翠,凌霜傲雨,倍受中国人民喜爱,是“梅兰竹菊”四君子之一,“梅松竹”岁寒三友之一。人们赋予它心虚节坚、坚忍不拔、风度潇洒的“君子”美誉。

材料2:中国琴文化

琴,因其深沉高雅的音色品质与丰富的艺术表现力,成为中华民族精神及传统音乐文化的代表。琴,是古人心目中的乐器之王,在漫长的封建社会里,许多刚正不阿的、怀忧国忧民远大抱负的,又有真才实学的知识分子,往往怀才不遇,仕途坎坷而不幸。所以他们往往退隐山林,以“琴棋书画”排解精神上的孤独与寂寞。

材料3:盛唐士人更普遍的心里状态是:把追求自然的美作为精神的享受,自然成了他们理想人格的象征。他们中的许多人,不是为了逃避生活而入山林,而是为了寻找一个人间纯美天地, 他们追求宁静明秀的美!

罗宗强《唐诗小史》

材料4:元代辛文房在《唐才子传》评价王维:“笃志奉佛,疏食素衣,日与文士丹丘、裴迪、崔兴宗游览赋诗,琴樽自乐。”

诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声,明月倾洒,似知己相伴,诗歌展现出如诗如画的美景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣,诗人高雅闲淡、超拔脱俗之气跃然纸上。

任务三:品语言,探写法

1.诵读体会,诗歌是通过什么方法来增强情感的表达效果的?

深林人不知,明月来相照。

拟人

运用拟人的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成心心相印的知己,显示出诗人新颖而独特的想象力,表达了诗人悠然闲适的心境和自得其乐的生活情趣。

弹琴复长啸,明月来相照。

以明月的光影,反衬深林的幽暗。

①“以声写静”:

诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托出静境,即“以声写静”;

②“以动衬静”:

以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染,反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”;

③反衬:

2.试从炼字角度赏析自己喜欢的诗句。

独坐幽篁里

独:表现诗人与尘世隔绝,独自进入幽深空阔的环境中,享受着深邃清幽之美和自得其乐之趣。

“幽”字既突出了环境的幽寂之感,加重了诗人的孤独感;又带有清幽之味,增加了超凡脱俗之感。

知识拓展

“幽篁”“深林”“明月”

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

意象

表达了诗人惬意闲适、宁静淡泊的心境

古诗中常见的意象有:

1.月:常寄托思乡、思亲之情,或营造清幽、凄凉的氛围。

2.柳:“柳”与“留”谐音,多表惜别挽留之意。

3.雁:常象征游子的思乡之情,或传递书信、消息。

4.梅:常象征高洁、坚强、不屈的品质。

5.菊:往往代表隐士的高洁品质,或象征着孤独、清幽。

6.酒:有时抒发愉悦之情,有时排解忧愁苦闷。

7.长亭:是送别之地,常蕴含离情别绪。

8.夕阳:常营造出凄凉、失落的氛围。

9.羌笛:多传达出边塞生活的孤寂、幽怨。

10.红豆:常象征爱情或相思。

拓展阅读

终南别业 王维

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

译文

中年以后存有较浓的好道之心,直到晚年才安家于终南山边陲。兴趣浓时常常独来独往去游玩,有快乐的事自我欣赏自我陶醉。间或走到水的尽头去寻求源流,间或坐看上升的云雾千变万化。偶然在林间遇见个把乡村父老,与他谈笑聊天每每忘了还家。

归纳主旨

诗人描写了自己在月夜竹林中弹琴自娱的情景,形成了高雅的意境,传达出诗人宁静、淡泊的心境。表现了清幽宁静、高雅绝俗的境界。

课堂小结

竹

里

馆

——宁静闲适

——淡泊惬意

景物:“幽篁”“深林”“明月”

人物:“独坐”“弹琴”“长啸

竹 里 馆

唐·王维

部编版语文七年级下册第三单元课外古诗词诵读

文化自信:了解作者及写作背景;识记、理解本文的生字词。

语言运用:有感情地朗读课文,理解文章大意,背诵课文。

思维能力:对所学的内容进行分析、概括和阐释;学会合作学习和相互交流。

审美创造:掌握诗歌内容,感悟诗歌情感。

核心素养目标

掌握诗歌的节奏

读通读懂诗歌内容,掌握文中重点实词的含义

品味诗中思念亲人又不愿让亲人挂念的复杂情感

结合背景,理解边塞诗的风格

核心素养目标

导入新课

闲暇时分,你是喜欢群居还是独处呢?朱自清先生说,他爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。是的,人都是多面的,在学校,我们和同学三三两两,进进出出,在家,我们大都独处一室,玩游戏,做手工等等。唐代诗人王维是怎样独处的?今天的诗歌会告诉我们。

他以诗名盛于唐朝开元、天宝年间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”。

他是一位画家,后人推其为南宗山水画之祖。

他亦精通音律,参悟禅理,被后人称为“诗佛”。

猜猜他是谁?

诗佛 王维

任务一:知作者、明背景

作者名片

王维(约701—761),字摩诘,太原祁县(今属山西)人,唐代诗人、画家,号摩诘居士,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有“诗佛”之称。“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”是苏轼赞王维之语。代表作品有《鸟鸣涧》《送元二使安西》《观猎》等。与孟浩然合成“王孟”,同为盛唐山水田园诗派的代表人物。

南宗山水画之祖

知

识

链

接

(一)早年热衷功名。1、《少年行》:“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。”《送张判官赴河西》:“沙平连白雪,蓬卷入黄云。慷慨倚长剑,高歌一送君。”声调高朗,气魄宏大。

2、出塞前后的诗,如《使至塞上》、《观猎》、《送元二使安西》等,洋溢着壮大明朗的情思和气势。

(二)奠定大师地位——抒写隐逸情怀的山水田园诗。

1、精通音乐绘画,描写自然山水的诗具“诗中有画,画中有诗”静逸明秀诗境,兴象玲珑难以句诠。如《山居秋暝》。

2、空明境界和宁静之美—山水田园诗艺术的结晶。对自然观察细致,感受敏锐,善于在动态中捕捉自然事物的光和色,表现出极丰富的色彩层次感,如:日落江湖白,潮来天地青。(《送邢桂州》)泉声咽危石,日色冷青松。(《过香积寺》)荆溪白石出,天寒红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣。(《山中》)白云回望合,青霭入看无。分野中峰变,阴晴众壑殊。(《终南山》)

王维的成就

写作背景

作者曾经在陕西蓝田辋川居住,他将宋之问(约656年—约712年,唐代诗人)辋川山庄整改营建成辋川别墅(又称辋川别业),这里是既富自然之趣,又有诗情画意的自然园林。王维有组诗《辋川集》20首。《竹里馆》是第17首。

据说,辋川别业一共有20胜景,比如大家熟悉的《鹿寨》,是其中一景。竹里馆也是胜景之一,位于陕西蓝田南八里的峣yáo山之口,房屋周围有竹林,故名“竹里馆”。

文体知识

《竹里馆》的诗体属于五言绝句,简称“五绝”,是格律诗中的一种。唐代的时候产生了格律诗,到盛唐时期已经相当成熟,那时称为“近体诗”或“今体诗”,而称唐代以前的诗为“古体诗”或“古诗”。

五言绝句(五绝)的基本特点是:一共四句,每句五字,偶句押韵,此外还有对偶、平仄的要求。

任务二:读诗文,通文意

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

要求:

节奏要轻缓

语调要轻扬

语气要沉郁

竹里馆 王维

独坐/幽篁/里,

弹琴/复/长啸。

深林/人/不知,

明月/来/相照。

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

幽篁:幽深的竹林。篁,竹林。

长啸:撮(cuō)口而呼,这里指吟咏、歌唱。

译文:独自闲坐在幽深的竹林里,时而弹琴时而长啸。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

深林:幽深的竹林,指幽篁。

相照:照射我,意思是明月来陪伴我。

译文:幽深的竹林里无人知道我在这里,只有明月来陪伴我。

文本探究

1.诗中描写了哪些意象?有什么特点?

意象:

“幽篁”“深林”“明月”

——宁静闲适

2.诗人在这里做什么?表达了他怎样的心情?

人物活动:

“独坐”“弹琴”“长啸”

——淡泊惬意、悠然自得

资

料

链

接

古琴

古琴,又称瑶琴、玉琴、七弦琴,是中国传统拨弦乐器,有三千年以上历史。

“琴、棋、书、画”历来被视为文人雅士修身养性的必由之径。古琴因其清、和、淡、雅的音乐品格寄寓了文人风凌傲骨、超凡脱俗的处世心态,而在音乐、棋术、书法、绘画中居于首位。

江上琴兴

常建

江上调玉琴,一弦清一心。

泠泠七弦遍,万木澄幽阴。

啸

啸:撮(cuō)口发出长而清脆的声音,类似打口哨。

典故“苏门啸 ”

当年“竹林七贤”之一的阮籍,去拜访一位隐居苏门山里的高士孙登,可无论他谈什么话,孙登都不回答,阮籍只得长啸几声,起身离去,没想到走到半山腰,忽然听到一阵啸声,穿林而来,如数鼓合奏,如鸾凤鸣叫,原来是孙登在用“啸”声回应他。遂归著《大人先生传》。

苏轼评价王维诗:

“味摩诘之诗,诗中有画;

观摩诘之画,画中有诗。”

请你展开想象,描绘一下诗歌展现的画面。

月夜,诗人独自坐在幽深静谧的竹林里,一边弹琴,一边高声长啸。竹林深深,没有人知道诗人在这里,只有皎洁的明月透过茂密的竹子照射过来,洒在诗人的身上,也洒在诗人的琴上。

3、结合链接材料,理解诗人形象,体会思想感情。

材料1:中国竹文化

竹在中华文化中被人格化,成为象征中华民族人格评价、人格理想的重要符号。竹枝干挺拔、修长,四季青翠,凌霜傲雨,倍受中国人民喜爱,是“梅兰竹菊”四君子之一,“梅松竹”岁寒三友之一。人们赋予它心虚节坚、坚忍不拔、风度潇洒的“君子”美誉。

材料2:中国琴文化

琴,因其深沉高雅的音色品质与丰富的艺术表现力,成为中华民族精神及传统音乐文化的代表。琴,是古人心目中的乐器之王,在漫长的封建社会里,许多刚正不阿的、怀忧国忧民远大抱负的,又有真才实学的知识分子,往往怀才不遇,仕途坎坷而不幸。所以他们往往退隐山林,以“琴棋书画”排解精神上的孤独与寂寞。

材料3:盛唐士人更普遍的心里状态是:把追求自然的美作为精神的享受,自然成了他们理想人格的象征。他们中的许多人,不是为了逃避生活而入山林,而是为了寻找一个人间纯美天地, 他们追求宁静明秀的美!

罗宗强《唐诗小史》

材料4:元代辛文房在《唐才子传》评价王维:“笃志奉佛,疏食素衣,日与文士丹丘、裴迪、崔兴宗游览赋诗,琴樽自乐。”

诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声,明月倾洒,似知己相伴,诗歌展现出如诗如画的美景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣,诗人高雅闲淡、超拔脱俗之气跃然纸上。

任务三:品语言,探写法

1.诵读体会,诗歌是通过什么方法来增强情感的表达效果的?

深林人不知,明月来相照。

拟人

运用拟人的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成心心相印的知己,显示出诗人新颖而独特的想象力,表达了诗人悠然闲适的心境和自得其乐的生活情趣。

弹琴复长啸,明月来相照。

以明月的光影,反衬深林的幽暗。

①“以声写静”:

诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托出静境,即“以声写静”;

②“以动衬静”:

以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染,反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”;

③反衬:

2.试从炼字角度赏析自己喜欢的诗句。

独坐幽篁里

独:表现诗人与尘世隔绝,独自进入幽深空阔的环境中,享受着深邃清幽之美和自得其乐之趣。

“幽”字既突出了环境的幽寂之感,加重了诗人的孤独感;又带有清幽之味,增加了超凡脱俗之感。

知识拓展

“幽篁”“深林”“明月”

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

意象

表达了诗人惬意闲适、宁静淡泊的心境

古诗中常见的意象有:

1.月:常寄托思乡、思亲之情,或营造清幽、凄凉的氛围。

2.柳:“柳”与“留”谐音,多表惜别挽留之意。

3.雁:常象征游子的思乡之情,或传递书信、消息。

4.梅:常象征高洁、坚强、不屈的品质。

5.菊:往往代表隐士的高洁品质,或象征着孤独、清幽。

6.酒:有时抒发愉悦之情,有时排解忧愁苦闷。

7.长亭:是送别之地,常蕴含离情别绪。

8.夕阳:常营造出凄凉、失落的氛围。

9.羌笛:多传达出边塞生活的孤寂、幽怨。

10.红豆:常象征爱情或相思。

拓展阅读

终南别业 王维

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

译文

中年以后存有较浓的好道之心,直到晚年才安家于终南山边陲。兴趣浓时常常独来独往去游玩,有快乐的事自我欣赏自我陶醉。间或走到水的尽头去寻求源流,间或坐看上升的云雾千变万化。偶然在林间遇见个把乡村父老,与他谈笑聊天每每忘了还家。

归纳主旨

诗人描写了自己在月夜竹林中弹琴自娱的情景,形成了高雅的意境,传达出诗人宁静、淡泊的心境。表现了清幽宁静、高雅绝俗的境界。

课堂小结

竹

里

馆

——宁静闲适

——淡泊惬意

景物:“幽篁”“深林”“明月”

人物:“独坐”“弹琴”“长啸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读