广东省汕头市潮阳实验学校2024~2025学年度第一学期高一历史第二次月考试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省汕头市潮阳实验学校2024~2025学年度第一学期高一历史第二次月考试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 474.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 09:18:00 | ||

图片预览

文档简介

汕头市潮阳实验学校2024~2025学年度第一学期

高一第二次月考历史试卷

命题人:肖旖旎 审题人:肖继升

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.20世纪二三十年代,以顾颉刚为代表的疑古派怀疑古书对夏商周三代记载的真实性。随着甲骨文的发现及释读,不仅有力地回应了疑古学者,还再一次印证了司马迁《史记·殷本纪》对商代记载的准确性。这反映了

A.甲骨文是中国最早的汉字 B.没有实物印证的历史都有极大争议性

C.文字史料都是真实可信的 D.实物、文字史料相互印证具有说服力

2.《诗经》中周颂共三十一篇,除《臣工》、《丰年》等篇章是为了春夏祈谷、秋冬谢神而作的祭歌外,其余大多为对周室祖先的礼赞。据此可知周颂

A.与农业生产密切相关 B.积极宣扬礼乐文化

C.使王权披上神秘色彩 D.深受宗法观念影响

3.西周时期,青铜器作为国家权力的象征,铸造技术基本由王室垄断。天子通常会将其中一部分青铜器以“礼物”的形式赏赐给各诸侯国。根据所学知识可知,以下可能出土更多西周青铜器文物的地区是

A. 山东 B.浙江 C.湖北 D. 四川

4.春秋战国时期,思想领域出现了百家争鸣的局面,追求天人合一、主张无为而治的学派是

A. 儒家 B. 道家 C. 法家 D. 阴阳家

5.楚国是活跃在汉水和长江流域的一个国家。楚国君主的心病是,在周朝的政治体系中,他们的封号太低,与其强大的国力并不相称。第六代楚君熊渠曾说:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”由此可知

A.楚国在军事上已经具备问鼎中原的实力 B.周楚两国征战给双方都带来深刻的影响

C.楚国“不服周”的态度纯属夜郎自大 D.商周沿袭而来的“天下观”在传播中受阻

6.汉武帝时期,大的王国被分成几个小的侯国。诸侯王的势力被削弱,失去对抗中央的实力。导致这一现象的主要原因是

A.郡县制的确立 B.“推恩令”的实行

C. 中朝的建立 D. 疆域的开拓

7.据《史记》记载,有汉一代“诸子传说,皆充秘府”;“(武帝)博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效”,重用法家张汤、黄老学派汲黯以及纵横家主父偃。这反映出汉代

A. 学术领域的争斗与动荡 B. 治国理念的并蓄和包容

C. 官学延续了诸子的学说 D.儒学独尊地位遭受冲击

8.据记载,汉代的郡县长官不必征求朝廷同意就可以处死罪犯。宋代死刑案件必须由州和朝廷审理核定。到明清两代,知州、知府、知县的刑罚权仅剩行使鞭笞。这种变化反映了

A.司法机构逐渐独立 B.中央集权不断加强

C.专制皇权趋于顶峰 D.地方政府职能转变

9.东汉初年,阴皇后家族擅权。光武帝在去世前一年下令将高皇后(汉高祖刘邦的皇后吕后)的神位从祭祀刘邦的高庙移走,理由是“高皇帝与群臣约,非刘氏不王”,而高皇后封吕氏为王,危害汉

高一历史 第1页共6页

家天下。此举旨在

A.节省开支 B.整顿吏治 C.威慑外戚 D.遏制诸侯

10.三国时期,吴国定都建业,即今天的

A. 南京 B. 洛阳 C. 成都 D. 开封

11.历史学家田余庆概括某王朝的特征是“皇帝垂拱”“士族当权”“流民出力”。该王朝是

A. 秦朝 B. 汉朝 C. 东晋 D. 隋朝

12.魏晋小说“粗其梗概”,主人公甚或无姓无名,而以甲乙丙丁代指。唐朝小说则“叙述宛转”“阔其波澜”,女性主角大量增多,出现聂隐娘跟随尼姑学成高强武艺并自主择婿、红线女盗取藩镇贴身锦盒而威慑其罢战等精彩故事。这一变化反映了

A. 世俗趣味加强 B. 社会走向动荡 C. 女性地位提升 D. 盛世气象形成

13.北魏早期,祭祀以自然崇拜和女性祖先为主。孝文帝改革后,祭祀以华夏圣君与祖先结合成的祖先神、儒家先贤为主。这一改变

A. 巩固大一统的政治局面 B. 削弱了鲜卑旧贵族势力

C. 顺应了民族交融的趋势 D.根本上改变了传统习俗

14.北魏均田制规定,男丁(15--70岁)授露田40亩,实际授田却达80亩,政府收税只收40亩。这一措施

A.有利于政府准确掌握全国户口 B.不利于中原地区经济的恢复

C.导致地主土地所有制逐步崩溃 D.解决了土地兼并严重的问题

15.从两汉至隋唐,约有五千多卷佛经被译为汉文。中国古代学者往往以儒道学说和人们易于理解的概念来翻译和讲解佛经,如“道”“心”“理”“本无”。它们成为佛教与儒、道等中国文化融汇的重要概念。这反映了

A.佛教渐趋本土化 B.儒学正统地位受到挑战

C.儒学吸收佛道思想 D.佛教的发展受到了遏制

16.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省

A.剥夺中书与门下省的权力 B.拥有起草诏令制敕的职权

C.阻隔皇帝与各州府的联系 D.成为全国行政运行的枢纽

17.唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明

A.三省六部制基本上已被废除 B.政府的行政效率极大提高

C.君权与相权的关系有所调整 D.中书省、门下省决策权扩大

18.唐代李逢吉作科举主考官时,一次性录取的几十位进士,均为出身贫寒的士子。他的政敌李德裕亦“颇为寒素开路”,以致被贬谪时,“八百孤寒齐下泪”。由此可知唐代科举

A.加强了君主集权 B.促进了阶级流动

C.消除了门第观念 D.激化了政治矛盾

19.有史籍对唐代官员的出身与科第(进士)结果做了详细统计,见下表(单位:人)。表中数据反映出唐代

高一历史 第2页共6页

科目 出身 618- 649 650- 683 684- 709 710- 732 733- 755 756- 779 780- 805 806- 826 827- 846 847- 873 874- 906 合计

进士 士族 3 14 34 32 23 37 45 72 131 128 70 589

庶族 2 5 21 19 7 11 15 21 18 4 9 132

A.官员文化素质得到提高 B.科考成为官员入仕的主渠道

C.土族依然存在政治影响力 D.科举加速了社会阶层的流动

20.开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的检括户口,共检出隐漏人口228万余。隋朝这种举措

A.根源于国家吏治的腐败 B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革 D.促进了商品经济的发展

21.唐朝中后期,它按夏秋两季征税,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。“它”指

A. 租庸调 B. 地丁银 C. 一条鞭法 D. 两税法

22.如图中的会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,为唐穆宗时唐朝与某一少数民族政权会盟的遗物。该少数民族政权是

A. 吐蕃 B. 突厥 C. 鞣羯 D. 回讫

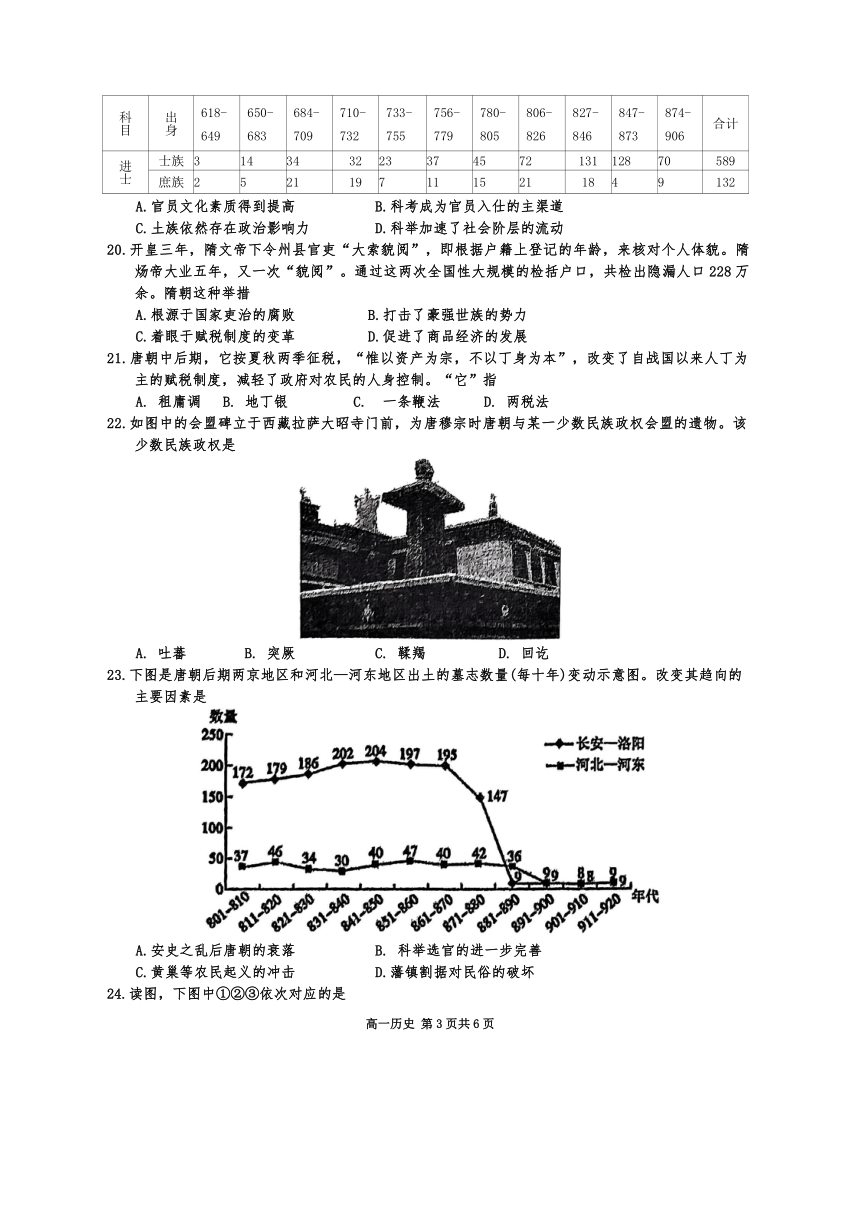

23.下图是唐朝后期两京地区和河北—河东地区出土的墓志数量(每十年)变动示意图。改变其趋向的主要因素是

A.安史之乱后唐朝的衰落 B. 科举选官的进一步完善

C.黄巢等农民起义的冲击 D.藩镇割据对民俗的破坏

24.读图,下图中①②③依次对应的是

高一历史 第3页共6页

A.军事 监察 财政 B.财政 监察 军事

C.监察 军事 财政 D.财政 军事 监察

25.宋代的书肆(书店)并不限于京师,就连一些边远地区也有书肆,而且这些书肆的业务相当繁荣。这主要是由于宋代

A.活字印刷术的发明与应用 B.市民阶层推动了文化繁荣

C.中央加强了对地方的控制 D.科举制度影响越来越广泛

26.下列少数民族政权与其创立的政治制度对应正确的是

A.契丹———“四等人制” B.西夏——南、北面官制

C.金朝——猛安谋克制 D.蒙古——八旗制度

27.南宋时期,出现了“梯田”“圩田”、“沙田”、涂田”等多种土地利用形式;稻麦两熟制得以推广,也有在水稻收割后种植其他粮食、蔬菜、油料作物。这些现象

A.有利于缓解人口增长的压力 B.表明经济重心南移的完成

C.说明农产品商品化程度提高 D.受到当时土地政策的影响

28.唐代,一此内迁的党项人被授以“闲田”,他们开始学习农耕。西夏建立前,党项人已经进入河西走廊的凉州、甘州等农业区,农业生产技术进一步提高。 据汉文史料记载,宋代党项人已是“耕稼之事,略与汉同”。这可以用来说明

A.西夏全面模仿两宋制度 B.西夏农耕经济取代了游牧经济

C.唐宋经济重心转向西北 D.少数民族对西北边疆的开发

29.下表是对中国古代某一历史时期经济与社会状况的描述。该时期是

陶瓷业出现五大名窑

棉花开始在内地种植

诞生了世界上最早的纸币

“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 元朝

30.与北宋时期相比,南宋时期南方面粉消费量猛增,小麦价格暴涨,种植面积迅速扩大,临安面食店的数量大增。出现上述变化的主要原因是

A.水稻种植技术落后 B.均田制度走向瓦解

C.北方人口大量南迁 D.饮食习惯根本改变

31.宋代开国之初便定下了不立田制、不抑兼并的土地政策;同时,法律规定财产继承实行“兄弟均分”

高一历史 第4页共6页

原则。据此可知,宋代

A.小农经济易于破产 B.经济管理制度的完善

C.世家大族力量壮大 D. 土地所有权变动频繁

32.“致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”强调“格物致知”的思想家是

A. 孔子 B. 朱熹 C. 董仲舒 D. 老子

33.宋代画家苏汉臣绘制的《长春百子图》是一幅婴戏图,用花表示万代长春之意,因而得名“长春”,“百子”即表示有很多孩子,画面主要以儿童游戏为内容(如下图)。该作品

A.反映了当时的社会风俗 B.受到主流思想的影响

C.说明宋代商业空前发展 D.体现了文人画的特征

34.下表为宋元时期的重要科技成果统计表,其中空白处应填入的是

北宋 毕昇 活字印刷术 元朝 郭守敬

北宋 沈括 《梦溪笔谈》 元朝 王祯 《农书》

A. 《天工开物》 B.指南针 C.《授时历》 D. 管形火器

35.郑和七下西洋,访问了印度洋周边30多个国家和地区。600多年来,中国与印度洋各国关系的佳话流传不衰。据此可知,郑和下西洋

A. 增加了政府的财政收入 B. 促进了中外经济文化交流

C. 加速了封建制度的衰落 D. 推动了明朝政治革新进程

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.(14分)我国疆域辽阔,历代中央政府都重视对地方的管理。阅读材料,回答问题。

材料一

北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。

——摘自普通高中教科书历史必修《中外历史纲要(上)》

材料二

元朝结束了多民族政权并立的局面,成为中国历史上第一个由北方少数民族建立的统一王朝。为巩固统治,元朝进行了相关制度建设。

——摘自普通高中教科书历史必修《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料一并结合所学知识,举一例说明北宋加强对地方控制的主要措施,分析其措施带来的历史影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝加强地方管理所实行的制度,并分析这一制度的影响。(8

高一历史 第5页共6页

分)

37.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一

西周时,在原有的世袭制度基础上,又把世袭方式选官与宗法制紧密结合,形成了世卿世禄制。—

—秦黎《选官制度变革视野下的商周至秦汉宗族变迁》

材料二

有军功者,各以率受上爵……宗室非有军功论,不得为属籍。……有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——《史记·商君列传》

材料三

元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁举荐孝廉,再由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料四

曹魏创立,唐朝废。设中正,……定九品,作为吏部任用根据,按士人表现,品有升降。

——宫崎市定《九品官人法的研究》

材料五

隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

——韦庆远《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周至隋唐选官制度的选官标准。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述科举制的影响。(6分)

高一历史 第6页共6页

汕头市潮阳实验学校2024~2025学年度第一学期

高一第二次月考考试历史试卷参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D A B D B B B C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C A C A A D C B C B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D A C D D C A D C C

题号 31 32 33 34 35

答案 D B A C B

二、非选择题 (文字加粗部分为采分点)

36.(1)措施:军事:把主要将领的兵权收归中央,抽调精兵强将充实中央禁军;行政:派文官担任地方长官,设通判负责监督,财政:将地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央控制。(任一领域措施描述得2分,言之有理即可得分)

积极影响:抑制了地方割据势力,加强了中央集权;有利于防止内部动乱,巩固国家的统一和安定;客观上促进了社会经济的发展。(任一点得2分)

消极影响:制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率;助长了因循保守的政治风气;造成冗官冗兵冗费和积贫积弱的统治危机。(任一点得2分)

(2)制度:行省制度 (2分)

影响:行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家统一;促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端。(任一点得2分,共6分)

37.(1)西周:血缘;战国秦汉初:军功;汉武帝:品德、才能;魏晋南北朝:从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世,隋唐:才学(任一点得2分,共10分,其中魏晋时期需写明前后变化,仅写后期标准得1分)

(2)影响:增进社会公平、公正;打破了世家大族对选拔人才的垄断,有利于加强中央集权;提高了官员的文化素质,为行政效率的提高创造了条件;促进社会重学风气形成;促进了社会阶层的流动性,扩大了封建政权的统治基础;中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善;对西方文官制度产生影响。(任一点得2分,共6分)

高一历史 第1页共2页

高一第二次月考历史试卷

命题人:肖旖旎 审题人:肖继升

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.20世纪二三十年代,以顾颉刚为代表的疑古派怀疑古书对夏商周三代记载的真实性。随着甲骨文的发现及释读,不仅有力地回应了疑古学者,还再一次印证了司马迁《史记·殷本纪》对商代记载的准确性。这反映了

A.甲骨文是中国最早的汉字 B.没有实物印证的历史都有极大争议性

C.文字史料都是真实可信的 D.实物、文字史料相互印证具有说服力

2.《诗经》中周颂共三十一篇,除《臣工》、《丰年》等篇章是为了春夏祈谷、秋冬谢神而作的祭歌外,其余大多为对周室祖先的礼赞。据此可知周颂

A.与农业生产密切相关 B.积极宣扬礼乐文化

C.使王权披上神秘色彩 D.深受宗法观念影响

3.西周时期,青铜器作为国家权力的象征,铸造技术基本由王室垄断。天子通常会将其中一部分青铜器以“礼物”的形式赏赐给各诸侯国。根据所学知识可知,以下可能出土更多西周青铜器文物的地区是

A. 山东 B.浙江 C.湖北 D. 四川

4.春秋战国时期,思想领域出现了百家争鸣的局面,追求天人合一、主张无为而治的学派是

A. 儒家 B. 道家 C. 法家 D. 阴阳家

5.楚国是活跃在汉水和长江流域的一个国家。楚国君主的心病是,在周朝的政治体系中,他们的封号太低,与其强大的国力并不相称。第六代楚君熊渠曾说:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”由此可知

A.楚国在军事上已经具备问鼎中原的实力 B.周楚两国征战给双方都带来深刻的影响

C.楚国“不服周”的态度纯属夜郎自大 D.商周沿袭而来的“天下观”在传播中受阻

6.汉武帝时期,大的王国被分成几个小的侯国。诸侯王的势力被削弱,失去对抗中央的实力。导致这一现象的主要原因是

A.郡县制的确立 B.“推恩令”的实行

C. 中朝的建立 D. 疆域的开拓

7.据《史记》记载,有汉一代“诸子传说,皆充秘府”;“(武帝)博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效”,重用法家张汤、黄老学派汲黯以及纵横家主父偃。这反映出汉代

A. 学术领域的争斗与动荡 B. 治国理念的并蓄和包容

C. 官学延续了诸子的学说 D.儒学独尊地位遭受冲击

8.据记载,汉代的郡县长官不必征求朝廷同意就可以处死罪犯。宋代死刑案件必须由州和朝廷审理核定。到明清两代,知州、知府、知县的刑罚权仅剩行使鞭笞。这种变化反映了

A.司法机构逐渐独立 B.中央集权不断加强

C.专制皇权趋于顶峰 D.地方政府职能转变

9.东汉初年,阴皇后家族擅权。光武帝在去世前一年下令将高皇后(汉高祖刘邦的皇后吕后)的神位从祭祀刘邦的高庙移走,理由是“高皇帝与群臣约,非刘氏不王”,而高皇后封吕氏为王,危害汉

高一历史 第1页共6页

家天下。此举旨在

A.节省开支 B.整顿吏治 C.威慑外戚 D.遏制诸侯

10.三国时期,吴国定都建业,即今天的

A. 南京 B. 洛阳 C. 成都 D. 开封

11.历史学家田余庆概括某王朝的特征是“皇帝垂拱”“士族当权”“流民出力”。该王朝是

A. 秦朝 B. 汉朝 C. 东晋 D. 隋朝

12.魏晋小说“粗其梗概”,主人公甚或无姓无名,而以甲乙丙丁代指。唐朝小说则“叙述宛转”“阔其波澜”,女性主角大量增多,出现聂隐娘跟随尼姑学成高强武艺并自主择婿、红线女盗取藩镇贴身锦盒而威慑其罢战等精彩故事。这一变化反映了

A. 世俗趣味加强 B. 社会走向动荡 C. 女性地位提升 D. 盛世气象形成

13.北魏早期,祭祀以自然崇拜和女性祖先为主。孝文帝改革后,祭祀以华夏圣君与祖先结合成的祖先神、儒家先贤为主。这一改变

A. 巩固大一统的政治局面 B. 削弱了鲜卑旧贵族势力

C. 顺应了民族交融的趋势 D.根本上改变了传统习俗

14.北魏均田制规定,男丁(15--70岁)授露田40亩,实际授田却达80亩,政府收税只收40亩。这一措施

A.有利于政府准确掌握全国户口 B.不利于中原地区经济的恢复

C.导致地主土地所有制逐步崩溃 D.解决了土地兼并严重的问题

15.从两汉至隋唐,约有五千多卷佛经被译为汉文。中国古代学者往往以儒道学说和人们易于理解的概念来翻译和讲解佛经,如“道”“心”“理”“本无”。它们成为佛教与儒、道等中国文化融汇的重要概念。这反映了

A.佛教渐趋本土化 B.儒学正统地位受到挑战

C.儒学吸收佛道思想 D.佛教的发展受到了遏制

16.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省

A.剥夺中书与门下省的权力 B.拥有起草诏令制敕的职权

C.阻隔皇帝与各州府的联系 D.成为全国行政运行的枢纽

17.唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明

A.三省六部制基本上已被废除 B.政府的行政效率极大提高

C.君权与相权的关系有所调整 D.中书省、门下省决策权扩大

18.唐代李逢吉作科举主考官时,一次性录取的几十位进士,均为出身贫寒的士子。他的政敌李德裕亦“颇为寒素开路”,以致被贬谪时,“八百孤寒齐下泪”。由此可知唐代科举

A.加强了君主集权 B.促进了阶级流动

C.消除了门第观念 D.激化了政治矛盾

19.有史籍对唐代官员的出身与科第(进士)结果做了详细统计,见下表(单位:人)。表中数据反映出唐代

高一历史 第2页共6页

科目 出身 618- 649 650- 683 684- 709 710- 732 733- 755 756- 779 780- 805 806- 826 827- 846 847- 873 874- 906 合计

进士 士族 3 14 34 32 23 37 45 72 131 128 70 589

庶族 2 5 21 19 7 11 15 21 18 4 9 132

A.官员文化素质得到提高 B.科考成为官员入仕的主渠道

C.土族依然存在政治影响力 D.科举加速了社会阶层的流动

20.开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的检括户口,共检出隐漏人口228万余。隋朝这种举措

A.根源于国家吏治的腐败 B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革 D.促进了商品经济的发展

21.唐朝中后期,它按夏秋两季征税,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。“它”指

A. 租庸调 B. 地丁银 C. 一条鞭法 D. 两税法

22.如图中的会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,为唐穆宗时唐朝与某一少数民族政权会盟的遗物。该少数民族政权是

A. 吐蕃 B. 突厥 C. 鞣羯 D. 回讫

23.下图是唐朝后期两京地区和河北—河东地区出土的墓志数量(每十年)变动示意图。改变其趋向的主要因素是

A.安史之乱后唐朝的衰落 B. 科举选官的进一步完善

C.黄巢等农民起义的冲击 D.藩镇割据对民俗的破坏

24.读图,下图中①②③依次对应的是

高一历史 第3页共6页

A.军事 监察 财政 B.财政 监察 军事

C.监察 军事 财政 D.财政 军事 监察

25.宋代的书肆(书店)并不限于京师,就连一些边远地区也有书肆,而且这些书肆的业务相当繁荣。这主要是由于宋代

A.活字印刷术的发明与应用 B.市民阶层推动了文化繁荣

C.中央加强了对地方的控制 D.科举制度影响越来越广泛

26.下列少数民族政权与其创立的政治制度对应正确的是

A.契丹———“四等人制” B.西夏——南、北面官制

C.金朝——猛安谋克制 D.蒙古——八旗制度

27.南宋时期,出现了“梯田”“圩田”、“沙田”、涂田”等多种土地利用形式;稻麦两熟制得以推广,也有在水稻收割后种植其他粮食、蔬菜、油料作物。这些现象

A.有利于缓解人口增长的压力 B.表明经济重心南移的完成

C.说明农产品商品化程度提高 D.受到当时土地政策的影响

28.唐代,一此内迁的党项人被授以“闲田”,他们开始学习农耕。西夏建立前,党项人已经进入河西走廊的凉州、甘州等农业区,农业生产技术进一步提高。 据汉文史料记载,宋代党项人已是“耕稼之事,略与汉同”。这可以用来说明

A.西夏全面模仿两宋制度 B.西夏农耕经济取代了游牧经济

C.唐宋经济重心转向西北 D.少数民族对西北边疆的开发

29.下表是对中国古代某一历史时期经济与社会状况的描述。该时期是

陶瓷业出现五大名窑

棉花开始在内地种植

诞生了世界上最早的纸币

“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 元朝

30.与北宋时期相比,南宋时期南方面粉消费量猛增,小麦价格暴涨,种植面积迅速扩大,临安面食店的数量大增。出现上述变化的主要原因是

A.水稻种植技术落后 B.均田制度走向瓦解

C.北方人口大量南迁 D.饮食习惯根本改变

31.宋代开国之初便定下了不立田制、不抑兼并的土地政策;同时,法律规定财产继承实行“兄弟均分”

高一历史 第4页共6页

原则。据此可知,宋代

A.小农经济易于破产 B.经济管理制度的完善

C.世家大族力量壮大 D. 土地所有权变动频繁

32.“致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”强调“格物致知”的思想家是

A. 孔子 B. 朱熹 C. 董仲舒 D. 老子

33.宋代画家苏汉臣绘制的《长春百子图》是一幅婴戏图,用花表示万代长春之意,因而得名“长春”,“百子”即表示有很多孩子,画面主要以儿童游戏为内容(如下图)。该作品

A.反映了当时的社会风俗 B.受到主流思想的影响

C.说明宋代商业空前发展 D.体现了文人画的特征

34.下表为宋元时期的重要科技成果统计表,其中空白处应填入的是

北宋 毕昇 活字印刷术 元朝 郭守敬

北宋 沈括 《梦溪笔谈》 元朝 王祯 《农书》

A. 《天工开物》 B.指南针 C.《授时历》 D. 管形火器

35.郑和七下西洋,访问了印度洋周边30多个国家和地区。600多年来,中国与印度洋各国关系的佳话流传不衰。据此可知,郑和下西洋

A. 增加了政府的财政收入 B. 促进了中外经济文化交流

C. 加速了封建制度的衰落 D. 推动了明朝政治革新进程

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.(14分)我国疆域辽阔,历代中央政府都重视对地方的管理。阅读材料,回答问题。

材料一

北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。

——摘自普通高中教科书历史必修《中外历史纲要(上)》

材料二

元朝结束了多民族政权并立的局面,成为中国历史上第一个由北方少数民族建立的统一王朝。为巩固统治,元朝进行了相关制度建设。

——摘自普通高中教科书历史必修《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料一并结合所学知识,举一例说明北宋加强对地方控制的主要措施,分析其措施带来的历史影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝加强地方管理所实行的制度,并分析这一制度的影响。(8

高一历史 第5页共6页

分)

37.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一

西周时,在原有的世袭制度基础上,又把世袭方式选官与宗法制紧密结合,形成了世卿世禄制。—

—秦黎《选官制度变革视野下的商周至秦汉宗族变迁》

材料二

有军功者,各以率受上爵……宗室非有军功论,不得为属籍。……有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——《史记·商君列传》

材料三

元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁举荐孝廉,再由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料四

曹魏创立,唐朝废。设中正,……定九品,作为吏部任用根据,按士人表现,品有升降。

——宫崎市定《九品官人法的研究》

材料五

隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

——韦庆远《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周至隋唐选官制度的选官标准。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述科举制的影响。(6分)

高一历史 第6页共6页

汕头市潮阳实验学校2024~2025学年度第一学期

高一第二次月考考试历史试卷参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D A B D B B B C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C A C A A D C B C B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D A C D D C A D C C

题号 31 32 33 34 35

答案 D B A C B

二、非选择题 (文字加粗部分为采分点)

36.(1)措施:军事:把主要将领的兵权收归中央,抽调精兵强将充实中央禁军;行政:派文官担任地方长官,设通判负责监督,财政:将地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央控制。(任一领域措施描述得2分,言之有理即可得分)

积极影响:抑制了地方割据势力,加强了中央集权;有利于防止内部动乱,巩固国家的统一和安定;客观上促进了社会经济的发展。(任一点得2分)

消极影响:制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率;助长了因循保守的政治风气;造成冗官冗兵冗费和积贫积弱的统治危机。(任一点得2分)

(2)制度:行省制度 (2分)

影响:行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家统一;促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端。(任一点得2分,共6分)

37.(1)西周:血缘;战国秦汉初:军功;汉武帝:品德、才能;魏晋南北朝:从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世,隋唐:才学(任一点得2分,共10分,其中魏晋时期需写明前后变化,仅写后期标准得1分)

(2)影响:增进社会公平、公正;打破了世家大族对选拔人才的垄断,有利于加强中央集权;提高了官员的文化素质,为行政效率的提高创造了条件;促进社会重学风气形成;促进了社会阶层的流动性,扩大了封建政权的统治基础;中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善;对西方文官制度产生影响。(任一点得2分,共6分)

高一历史 第1页共2页

同课章节目录