9.《鱼我所欲也》课件(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 9.《鱼我所欲也》课件(共44张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-30 19:17:27 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

同学们,陈毅的《梅岭三章》里有诗句说“取义成仁今日事”,其中的“取义成仁”借用了古语“舍生取义”“杀身成仁”。“舍生取义”是孟子在《鱼我所欲也》一文中提出的,“舍生取义”是什么意思,孟子在文中是如何阐述的?我们一起到《鱼我所欲也》一文中去寻求解答。

导入

9 鱼我所欲也

第一课时

学习目标

1

2

诵读:熟读并背诵课文。

阅读目标

重点,涉及思考探究二

词汇:掌握文中重点文言词汇。

3

内容:抓住文章的主要论点,理解全篇内容。

难点,涉及积累拓展三

学习目标

4

5

结构、论证方法:理解文章的层次结构,把握其论证方法。

难点,涉及思考探究一

语言特色:体会本文多角度、多层次的论述风格和纵横驰骋、气势恢宏的语言特色。

培养正确的人生观,坚守“本心”,做一个有正义感的人。

立德树人

学习目标

孟子(约前372— 前289),名轲。邹(今山东邹城东南)人,战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派的代表人物之一,被后世尊称为“亚圣”,与孔子合称“孔孟”。《孟子》一书一般认为是孟子及其弟子共同编著的。

作者简介

预习资料速查

本文选自《孟子·告子上》。孟子继承了孔子的思想,又有所发展。他发展了民本思想,明确提出“民为贵”“君为轻”的主张。其散文气势充沛,感情强烈,富于鼓动性;善于运用譬喻来陈说事理,辩论是非,既能引起人们的注意,又增强说服力。本文就很好地体现了这些特点。

背景资料

预习资料速查

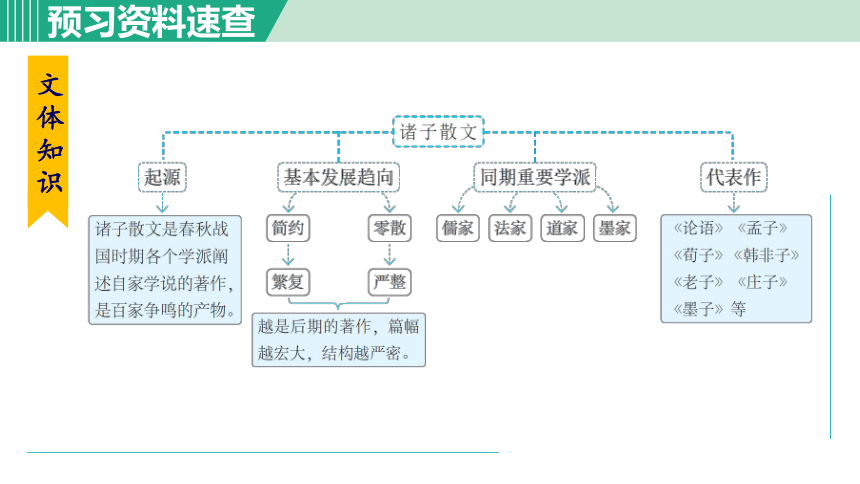

文体知识

预习资料速查

所恶( ) 有所不辟( )

一箪( )食 蹴( )尔

一豆羹( ) 得我与( )

乡( )为身死

wù

文言知识速查

重点字

·

·

·

·

·

·

·

bì

dān

cù

gēng

yú

xiàng

多音字,注意读音。

注意读音。

注意写法。

读音易错,注意声调。

字形、字音易错。

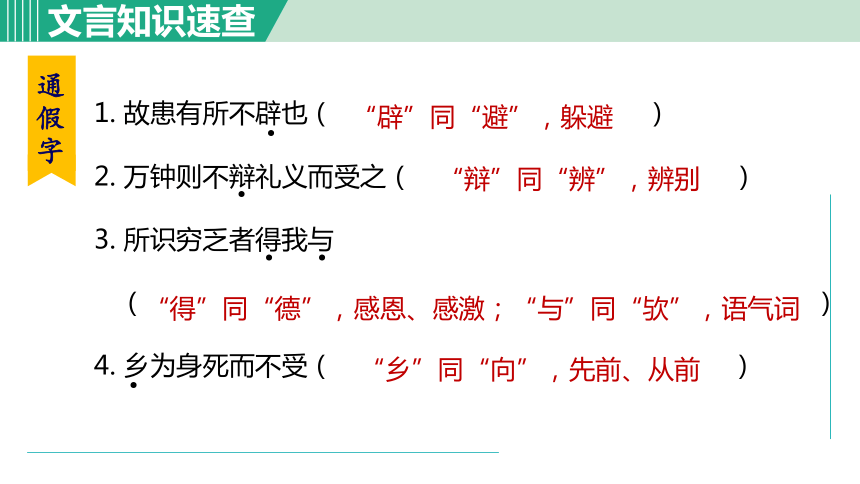

1. 故患有所不辟也( )

2. 万钟则不辩礼义而受之( )

3. 所识穷乏者得我与

( )

4. 乡为身死而不受( )

“辟”同“避”,躲避

文言知识速查

通假字

·

“辩”同“辨”,辨别

“得”同“德”,感恩、感激;“与”同“欤”,语气词

“乡”同“向”,先前、从前

·

·

·

·

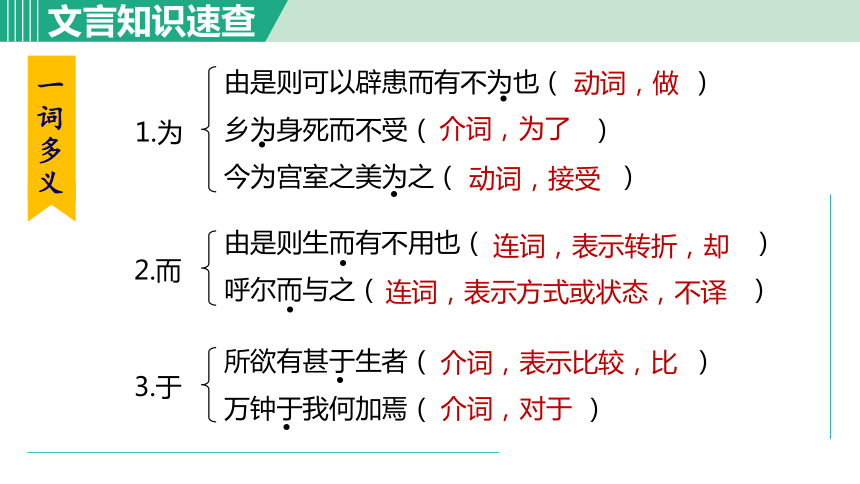

文言知识速查

一词多义

由是则生而有不用也( )

呼尔而与之( )

2.而

·

由是则可以辟患而有不为也( )

乡为身死而不受( )

今为宫室之美为之( )

1.为

·

·

·

·

连词,表示转折,却

连词,表示方式或状态,不译

动词,做

介词,为了

动词,接受

所欲有甚于生者( )

万钟于我何加焉( )

3.于

·

·

介词,表示比较,比

介词,对于

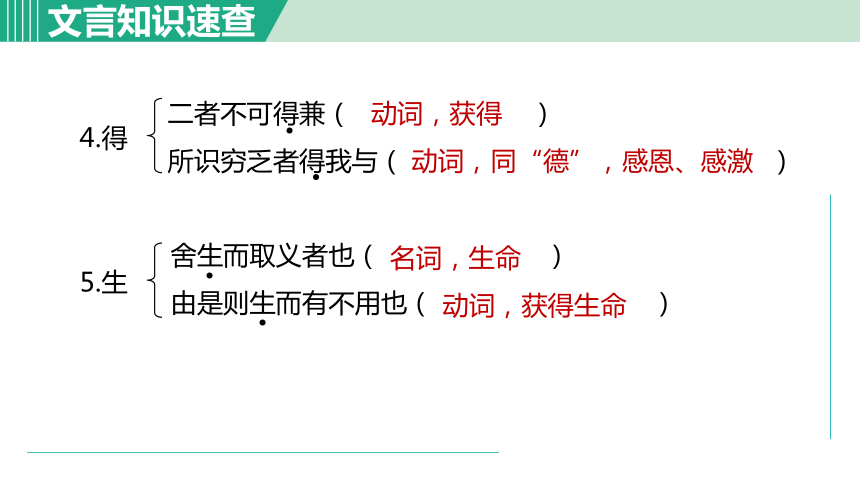

文言知识速查

二者不可得兼( )

所识穷乏者得我与( )

4.得

·

·

动词,获得

动词,同“德”,感恩、感激

舍生而取义者也( )

由是则生而有不用也( )

5.生

·

·

名词,生命

动词,获得生命

1. 一豆羹

(

)

2. 是亦不可以已乎

(

)

3. 万钟于我何加焉

( )

文言知识速查

古今异义

·

古义:古代盛食物的一种容器,形似高脚盘;

今义:豆子

古义:代词,这种做法/ 停止;

今义:判断动词/ 已经

古义:古代的一种量器;今义:指钟点、时间

·

·

·

4. 万钟于我何加焉

(

)

5. 则凡可以得生者何不用也

(

)

文言知识速查

·

古义:益处;

今义:两个或两个以上的东西或数目合在一起

古义:能够用来;

今义:表示可能或能够,表示许可

·

·

1.判断句

鱼,我所欲也

( )

2.倒装句

所欲有甚于生者

( )

文言知识速查

文言句式

“……也”表判断

介词结构后置,正常语序为“所欲有于生甚者”

3.省略句

乡为身死而不受

[

]

文言知识速查

应为“乡为(义)身死而不受(之)”,“为”“受”后面省略宾语

1. 嗟来之食:泛指带有侮辱性的施舍。

2. 舍生取义:为正义而牺牲生命。

文言知识速查

成语积累

问题一:你还记得八年级学过的《〈孟子〉三章》吗?回顾一下文章的主要内容和语言特色。

示例: 记得。如下表所示:

预习问题引导

教材预习问题

篇名 主要内容 语言特色

《得道多助, 失道寡助》 论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。 语句整齐流畅,气势磅礴,富有说服力。

预习问题引导

篇名 主要内容 语言特色

《富贵不能淫》 记叙了孟子与景春关于“何谓大丈夫”问题的探讨,提出了孟子心目中“大丈夫”的标准。 语言含蓄、幽默,富有气势;善用排比、反问等,有无可辩驳的力量。

《生于忧患,死于安乐》 主要讲了造就人才和治理国家的问题,阐述了磨难的重要性,论证了“生于忧患而死于安乐”的中心论点。 采用排比句式,行文简洁。如首段第一句话中的六个动词,包括一个“发”、五个“举”,既表现了人物由微贱趋向显达的过程,又暗示了人物身份。

问题二:熟读课文,尝试用自己的话说说课文大意。

结合“课文细讲点拨”板块中的译文及“课文整体点拨”板块中的“课文主旨”,用自己的话说说即可。

预习问题引导

文章提出了怎样的论点?作者

采用了怎样的方式提出论点?

文章重点采用了哪些论证方法来论证论点?

中心论点

论证方法

论证思路

作者采用了怎样的思路来一步步论证论点?

2

导思

1

导思

3

关键词:舍生取义

带着问题读课文

导思

预习问题引导

课文细讲点拨

读法指导

①本文第①段多两两对称句,朗读时要读出层次美。语调上要有抑扬顿挫的变化。如“舍鱼/ 而取/ 熊掌/ 者也” “生/ 亦/ 我/ 所欲,所欲/ 有甚于/ 生者,故/不为/ 苟得/ 也”等。

②第②段,在朗读前面叙述事例的句子时,语速可慢些,读出节奏美。朗读“万钟则不辩礼义而受之”及其后面的议论句时,语速渐快,感情充沛,一气呵成,读出不屑、责问、不满等语气。

课文细讲点拨

文章脉络

第一段:提出并论证“舍生而取义”的论点。

设喻引出论点

正反对比论证

强调贤者勿丧

舍生而取义

第二段:通过举例论证和对比论证,说明功名利禄使人失其“本心”,进一步论证“舍生而取义”这一论点。

课文主旨

简要概括课文主旨

文章以“鱼”和“熊掌”设喻,论证了“舍生而取义”的论点,阐明了义重于生、不义可耻的道理,告诉人们应当摒弃自私自利之心,将正义放在首位,不能见利忘义,不能失去“本心”。

课文结构

鱼我所欲也

鱼、熊掌

生、 义

舍生取义

正

生、欲

甚于生

不为苟得

死、恶

甚于死

不避祸患

欲

反

莫甚于生

何不用

恶

莫甚于死

何不为

正

行道之人、乞人

弗受、不屑

反

不辩礼义

受万钟

失本心

舍生取义

提出论点

道理论证

举例论证

第二课时

9 鱼我所欲也

1.语言气势充沛,议论犀利。

孟子的文章具有雄辩气势,以说理见长,表现在语言上是精妙的比喻、精当的对比和精彩的排比。如第2 段中“乡为身死而不受……得我而为之”,这句话就运用了排比、对比的手法,加强了气势,增强了感情,显示出作者的义正词严、理直气壮。

特色总结

2.论证方法多样,论辩力强。

全文主要运用举例论证、比喻论证和正反对比论证的方法进行说理,增强了说理的力度。如:文章一开始以“鱼”喻“生”,以“熊掌”喻“义”,形象地区别出“生”与“义”价值的高低。由此,孟子提出“舍生而取义”的主张,也就不难为人所接受了。第1段用正反对比论证阐述“义”重于“生”的道理,先从正面论证,又从反面假设推理论证观点。第2段列举事例,论证了中心论点。

特色总结

1.[重点] 本文所说的“失其本心”与“舍生取义”有什么关系

“本心”指本性,即人的羞恶之心。“失其本心”的原因在于自己没有坚守天生的善性,而受到了环境的影响、利欲的勾引。

“失其本心”之后,人就会变坏,就会生邪念,做坏事,就会成为一个不仁不义的人。既然“义”是“羞恶之心”,而“羞恶之心”又是“本心”,那么,“本心”丧失,“义”也就随之丧失了,也就不能做到“舍生取义”了。反之,只有坚守“本心”,只有如“贤者”那样使“本心”“勿丧”,才能做到“舍生取义”。

课文全篇探究

2. [发散思维] 文中“不食嗟来之食”这一故事中的饿者的做法可取吗?请谈谈你的看法。

看法一 可取。故事中的饿者为了保持自己的尊严,在两难之中选择了宁肯饿死也不食嗟来之食,保持了自己人格的完整和气节上的不屈,塑造了一个高贵的灵魂。他这种用生命来捍卫人格尊严的态度值得赞赏。

看法二 不可取。忍辱负重、能屈能伸,同样彰显大丈夫之本色。如越王勾践卧薪尝胆,韩信甘受胯下之辱,二者皆忍辱负重,最终大业有成。

课文全篇探究

一课一德一行

古人言

与其生而无义,固不如烹!——王蠋

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——司马迁

志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。——《论语》

舍生取义

一课一德一行

古人行

文天祥是南宋时期的丞相,多次组织抗元斗争。南宋被元朝取代后,文天祥被俘虏。元世祖忽必烈对文天祥早有耳闻,爱惜他是个人才,于是亲自到监狱里劝降。他对文天祥说:“我久闻先生的大名,现在你如果能像忠诚于宋朝那样忠诚于我,我立即封你为宰相。”文天祥义正词严地说:“我除了以死殉国外,别的什么都不会做!”

一课一德一行

忽必烈恼羞成怒,用尽手段逼迫文天祥,可他都没有屈服。忽必烈最后无计可施,就判处了文天祥死刑。文天祥死前留下了“孔曰成仁,孟曰取义,唯其义尽,所以仁至” 的千古名言,用自己的鲜血和生命谱写了一曲忠君报国的正气歌。

一课一德一行

今人行

1931 年“九一八”事变后,短短4 个多月里,中国东北的大好河山相继沦陷。山河破碎、生死存亡之际,中国共产党吹响了东北抗战的号角,高举爱国主义旗帜, 动员广大民众组成东北抗日联军,同仇敌忾,奋起抗战,誓死保卫家园。

为了中华民族不受外族侵略,东北抗联将士在长期与党中央失去联系、陷入孤军苦斗的境地中,在战场上英勇杀敌,在监狱中坚贞不屈,在刑场上大义凛然。

一课一德一行

如,在冰雪严寒中以枯草、树皮、棉絮为食,战斗到最后,壮烈殉国后被剖开肚子,肠胃中尽是枯草、树皮、棉絮的杨靖宇,面对敌人严刑拷打和百般诱惑仍严守党的机密的赵尚志,被敌人酷刑逼供数月后英勇就义的赵一曼。

这些抗联战士为了民族的解放和独立,不惜牺牲自己的生命,展现了崇高的爱国主义精神和民族气节。他们的英勇事迹和牺牲精神,是中华民族的宝贵财富,也是激励后人不断前行的强大动力。

一课一德一行

一行

同学们可以搜集一些体现“舍生取义”精神的电影、纪录片等,沉浸式感受影片中渗透着的家国情怀,涵养进取品格,以奋斗的姿态激扬青春,不负时代,不负韶华。

中考这么考

阅读下面两首诗,完成下面小题。

题乌江亭① 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

夏日绝句 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

国学经典积素养

中考这么考

注释 ①乌江亭:楚汉相争时,西楚霸王项羽在此兵败自刎,乌江亭由此闻名。

1.两首诗都写于乌江这个地方,都对 ______(历史人物)做了评价。

项羽

中考这么考

2. 两首诗分别表达了诗人怎样的思想感情?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《题乌江亭》:诗人对项羽的结局感到惋惜、遗憾,认为胜败乃兵家常事,有时要忍辱负重,重整旗鼓,或能转败为胜,东山再起。《夏日绝句》:诗人肯定、赞扬项羽的做法,认为做人要讲求节操,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。

中考这么考

阅读下面文言文,完成题目。

【甲】《鱼我所欲也》第2段原文见本课“课文细讲点拨”板块。

【乙】懋第①衰绖②入都门,至则馆之鸿胪寺。请祭告诸陵及改葬先帝,不可,则陈太牢③于旅所,哭而奠之。即以是月二十有八日遣还出都。弘范乃请身赴江南招诸将刘泽清等降附,而留懋第等勿遣。于是自沧州追还懋第,改馆太医院。

中华传统文化育素养

中考这么考

顺治二年六月,闻南京失守,恸哭。其从弟懋泰先为吏部员外郎,降贼,后归本朝授官矣,来谒懋第。懋第曰:“此非吾弟也。”叱出之。至闰月十二日,与从行兵部司务陈用极,游击④王一斌,都司张良佐、刘统、王廷佐俱以不降诛。

(节选自《明史·左懋第传》)

注释 ①懋(mào)第:指左懋第,明代著名政治家、外交家。富有民族气节,宁死不肯降清,被誉为“明末文天祥”,专谥“忠贞”。②衰绖(cuī dié):名词用作动词,穿孝服。③太牢:祭品。④游击:武职官名。

·

·

中考这么考

1.解释下列加点词。

(1)万钟于我何加焉 _______________________

(2)乡为身死而不受 _______________________

(3)来谒懋第 _______________________

(4)俱以不降诛 _______________________

益处

同“向”,先前、从前

拜见

因为

·

·

·

·

中考这么考

2.翻译下列句子。

(1)蹴尔而与之,乞人不屑也。

__________________________________________________________________________________________

(2)懋第曰:“此非吾弟也。”叱出之。

__________________________________________________________________________________________

(如果)用脚踩踏后给他吃,乞丐也(因轻视而)不肯接受。

懋第说:“这不是我的弟弟。”然后斥责他并让他离开。

中考这么考

3.【甲】文中“不食嗟来之食”的穷人是如何坚守“本心”的?同样面对选择,【乙】文中的左懋第表现出了哪些可贵品质?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【甲】文中“不食嗟来之食”的穷人坚守“本心”的方式体现在他宁愿饿死,也不愿接受侮辱性的施舍。他坚守了自己的尊严和原则,不为了生存而放弃自己的道德底线。

【乙】文中的左懋第表现出的可贵品质有:坚守忠贞不渝、正直不阿的品格和勇敢无畏的精神。

同学们,陈毅的《梅岭三章》里有诗句说“取义成仁今日事”,其中的“取义成仁”借用了古语“舍生取义”“杀身成仁”。“舍生取义”是孟子在《鱼我所欲也》一文中提出的,“舍生取义”是什么意思,孟子在文中是如何阐述的?我们一起到《鱼我所欲也》一文中去寻求解答。

导入

9 鱼我所欲也

第一课时

学习目标

1

2

诵读:熟读并背诵课文。

阅读目标

重点,涉及思考探究二

词汇:掌握文中重点文言词汇。

3

内容:抓住文章的主要论点,理解全篇内容。

难点,涉及积累拓展三

学习目标

4

5

结构、论证方法:理解文章的层次结构,把握其论证方法。

难点,涉及思考探究一

语言特色:体会本文多角度、多层次的论述风格和纵横驰骋、气势恢宏的语言特色。

培养正确的人生观,坚守“本心”,做一个有正义感的人。

立德树人

学习目标

孟子(约前372— 前289),名轲。邹(今山东邹城东南)人,战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派的代表人物之一,被后世尊称为“亚圣”,与孔子合称“孔孟”。《孟子》一书一般认为是孟子及其弟子共同编著的。

作者简介

预习资料速查

本文选自《孟子·告子上》。孟子继承了孔子的思想,又有所发展。他发展了民本思想,明确提出“民为贵”“君为轻”的主张。其散文气势充沛,感情强烈,富于鼓动性;善于运用譬喻来陈说事理,辩论是非,既能引起人们的注意,又增强说服力。本文就很好地体现了这些特点。

背景资料

预习资料速查

文体知识

预习资料速查

所恶( ) 有所不辟( )

一箪( )食 蹴( )尔

一豆羹( ) 得我与( )

乡( )为身死

wù

文言知识速查

重点字

·

·

·

·

·

·

·

bì

dān

cù

gēng

yú

xiàng

多音字,注意读音。

注意读音。

注意写法。

读音易错,注意声调。

字形、字音易错。

1. 故患有所不辟也( )

2. 万钟则不辩礼义而受之( )

3. 所识穷乏者得我与

( )

4. 乡为身死而不受( )

“辟”同“避”,躲避

文言知识速查

通假字

·

“辩”同“辨”,辨别

“得”同“德”,感恩、感激;“与”同“欤”,语气词

“乡”同“向”,先前、从前

·

·

·

·

文言知识速查

一词多义

由是则生而有不用也( )

呼尔而与之( )

2.而

·

由是则可以辟患而有不为也( )

乡为身死而不受( )

今为宫室之美为之( )

1.为

·

·

·

·

连词,表示转折,却

连词,表示方式或状态,不译

动词,做

介词,为了

动词,接受

所欲有甚于生者( )

万钟于我何加焉( )

3.于

·

·

介词,表示比较,比

介词,对于

文言知识速查

二者不可得兼( )

所识穷乏者得我与( )

4.得

·

·

动词,获得

动词,同“德”,感恩、感激

舍生而取义者也( )

由是则生而有不用也( )

5.生

·

·

名词,生命

动词,获得生命

1. 一豆羹

(

)

2. 是亦不可以已乎

(

)

3. 万钟于我何加焉

( )

文言知识速查

古今异义

·

古义:古代盛食物的一种容器,形似高脚盘;

今义:豆子

古义:代词,这种做法/ 停止;

今义:判断动词/ 已经

古义:古代的一种量器;今义:指钟点、时间

·

·

·

4. 万钟于我何加焉

(

)

5. 则凡可以得生者何不用也

(

)

文言知识速查

·

古义:益处;

今义:两个或两个以上的东西或数目合在一起

古义:能够用来;

今义:表示可能或能够,表示许可

·

·

1.判断句

鱼,我所欲也

( )

2.倒装句

所欲有甚于生者

( )

文言知识速查

文言句式

“……也”表判断

介词结构后置,正常语序为“所欲有于生甚者”

3.省略句

乡为身死而不受

[

]

文言知识速查

应为“乡为(义)身死而不受(之)”,“为”“受”后面省略宾语

1. 嗟来之食:泛指带有侮辱性的施舍。

2. 舍生取义:为正义而牺牲生命。

文言知识速查

成语积累

问题一:你还记得八年级学过的《〈孟子〉三章》吗?回顾一下文章的主要内容和语言特色。

示例: 记得。如下表所示:

预习问题引导

教材预习问题

篇名 主要内容 语言特色

《得道多助, 失道寡助》 论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。 语句整齐流畅,气势磅礴,富有说服力。

预习问题引导

篇名 主要内容 语言特色

《富贵不能淫》 记叙了孟子与景春关于“何谓大丈夫”问题的探讨,提出了孟子心目中“大丈夫”的标准。 语言含蓄、幽默,富有气势;善用排比、反问等,有无可辩驳的力量。

《生于忧患,死于安乐》 主要讲了造就人才和治理国家的问题,阐述了磨难的重要性,论证了“生于忧患而死于安乐”的中心论点。 采用排比句式,行文简洁。如首段第一句话中的六个动词,包括一个“发”、五个“举”,既表现了人物由微贱趋向显达的过程,又暗示了人物身份。

问题二:熟读课文,尝试用自己的话说说课文大意。

结合“课文细讲点拨”板块中的译文及“课文整体点拨”板块中的“课文主旨”,用自己的话说说即可。

预习问题引导

文章提出了怎样的论点?作者

采用了怎样的方式提出论点?

文章重点采用了哪些论证方法来论证论点?

中心论点

论证方法

论证思路

作者采用了怎样的思路来一步步论证论点?

2

导思

1

导思

3

关键词:舍生取义

带着问题读课文

导思

预习问题引导

课文细讲点拨

读法指导

①本文第①段多两两对称句,朗读时要读出层次美。语调上要有抑扬顿挫的变化。如“舍鱼/ 而取/ 熊掌/ 者也” “生/ 亦/ 我/ 所欲,所欲/ 有甚于/ 生者,故/不为/ 苟得/ 也”等。

②第②段,在朗读前面叙述事例的句子时,语速可慢些,读出节奏美。朗读“万钟则不辩礼义而受之”及其后面的议论句时,语速渐快,感情充沛,一气呵成,读出不屑、责问、不满等语气。

课文细讲点拨

文章脉络

第一段:提出并论证“舍生而取义”的论点。

设喻引出论点

正反对比论证

强调贤者勿丧

舍生而取义

第二段:通过举例论证和对比论证,说明功名利禄使人失其“本心”,进一步论证“舍生而取义”这一论点。

课文主旨

简要概括课文主旨

文章以“鱼”和“熊掌”设喻,论证了“舍生而取义”的论点,阐明了义重于生、不义可耻的道理,告诉人们应当摒弃自私自利之心,将正义放在首位,不能见利忘义,不能失去“本心”。

课文结构

鱼我所欲也

鱼、熊掌

生、 义

舍生取义

正

生、欲

甚于生

不为苟得

死、恶

甚于死

不避祸患

欲

反

莫甚于生

何不用

恶

莫甚于死

何不为

正

行道之人、乞人

弗受、不屑

反

不辩礼义

受万钟

失本心

舍生取义

提出论点

道理论证

举例论证

第二课时

9 鱼我所欲也

1.语言气势充沛,议论犀利。

孟子的文章具有雄辩气势,以说理见长,表现在语言上是精妙的比喻、精当的对比和精彩的排比。如第2 段中“乡为身死而不受……得我而为之”,这句话就运用了排比、对比的手法,加强了气势,增强了感情,显示出作者的义正词严、理直气壮。

特色总结

2.论证方法多样,论辩力强。

全文主要运用举例论证、比喻论证和正反对比论证的方法进行说理,增强了说理的力度。如:文章一开始以“鱼”喻“生”,以“熊掌”喻“义”,形象地区别出“生”与“义”价值的高低。由此,孟子提出“舍生而取义”的主张,也就不难为人所接受了。第1段用正反对比论证阐述“义”重于“生”的道理,先从正面论证,又从反面假设推理论证观点。第2段列举事例,论证了中心论点。

特色总结

1.[重点] 本文所说的“失其本心”与“舍生取义”有什么关系

“本心”指本性,即人的羞恶之心。“失其本心”的原因在于自己没有坚守天生的善性,而受到了环境的影响、利欲的勾引。

“失其本心”之后,人就会变坏,就会生邪念,做坏事,就会成为一个不仁不义的人。既然“义”是“羞恶之心”,而“羞恶之心”又是“本心”,那么,“本心”丧失,“义”也就随之丧失了,也就不能做到“舍生取义”了。反之,只有坚守“本心”,只有如“贤者”那样使“本心”“勿丧”,才能做到“舍生取义”。

课文全篇探究

2. [发散思维] 文中“不食嗟来之食”这一故事中的饿者的做法可取吗?请谈谈你的看法。

看法一 可取。故事中的饿者为了保持自己的尊严,在两难之中选择了宁肯饿死也不食嗟来之食,保持了自己人格的完整和气节上的不屈,塑造了一个高贵的灵魂。他这种用生命来捍卫人格尊严的态度值得赞赏。

看法二 不可取。忍辱负重、能屈能伸,同样彰显大丈夫之本色。如越王勾践卧薪尝胆,韩信甘受胯下之辱,二者皆忍辱负重,最终大业有成。

课文全篇探究

一课一德一行

古人言

与其生而无义,固不如烹!——王蠋

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——司马迁

志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。——《论语》

舍生取义

一课一德一行

古人行

文天祥是南宋时期的丞相,多次组织抗元斗争。南宋被元朝取代后,文天祥被俘虏。元世祖忽必烈对文天祥早有耳闻,爱惜他是个人才,于是亲自到监狱里劝降。他对文天祥说:“我久闻先生的大名,现在你如果能像忠诚于宋朝那样忠诚于我,我立即封你为宰相。”文天祥义正词严地说:“我除了以死殉国外,别的什么都不会做!”

一课一德一行

忽必烈恼羞成怒,用尽手段逼迫文天祥,可他都没有屈服。忽必烈最后无计可施,就判处了文天祥死刑。文天祥死前留下了“孔曰成仁,孟曰取义,唯其义尽,所以仁至” 的千古名言,用自己的鲜血和生命谱写了一曲忠君报国的正气歌。

一课一德一行

今人行

1931 年“九一八”事变后,短短4 个多月里,中国东北的大好河山相继沦陷。山河破碎、生死存亡之际,中国共产党吹响了东北抗战的号角,高举爱国主义旗帜, 动员广大民众组成东北抗日联军,同仇敌忾,奋起抗战,誓死保卫家园。

为了中华民族不受外族侵略,东北抗联将士在长期与党中央失去联系、陷入孤军苦斗的境地中,在战场上英勇杀敌,在监狱中坚贞不屈,在刑场上大义凛然。

一课一德一行

如,在冰雪严寒中以枯草、树皮、棉絮为食,战斗到最后,壮烈殉国后被剖开肚子,肠胃中尽是枯草、树皮、棉絮的杨靖宇,面对敌人严刑拷打和百般诱惑仍严守党的机密的赵尚志,被敌人酷刑逼供数月后英勇就义的赵一曼。

这些抗联战士为了民族的解放和独立,不惜牺牲自己的生命,展现了崇高的爱国主义精神和民族气节。他们的英勇事迹和牺牲精神,是中华民族的宝贵财富,也是激励后人不断前行的强大动力。

一课一德一行

一行

同学们可以搜集一些体现“舍生取义”精神的电影、纪录片等,沉浸式感受影片中渗透着的家国情怀,涵养进取品格,以奋斗的姿态激扬青春,不负时代,不负韶华。

中考这么考

阅读下面两首诗,完成下面小题。

题乌江亭① 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

夏日绝句 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

国学经典积素养

中考这么考

注释 ①乌江亭:楚汉相争时,西楚霸王项羽在此兵败自刎,乌江亭由此闻名。

1.两首诗都写于乌江这个地方,都对 ______(历史人物)做了评价。

项羽

中考这么考

2. 两首诗分别表达了诗人怎样的思想感情?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《题乌江亭》:诗人对项羽的结局感到惋惜、遗憾,认为胜败乃兵家常事,有时要忍辱负重,重整旗鼓,或能转败为胜,东山再起。《夏日绝句》:诗人肯定、赞扬项羽的做法,认为做人要讲求节操,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。

中考这么考

阅读下面文言文,完成题目。

【甲】《鱼我所欲也》第2段原文见本课“课文细讲点拨”板块。

【乙】懋第①衰绖②入都门,至则馆之鸿胪寺。请祭告诸陵及改葬先帝,不可,则陈太牢③于旅所,哭而奠之。即以是月二十有八日遣还出都。弘范乃请身赴江南招诸将刘泽清等降附,而留懋第等勿遣。于是自沧州追还懋第,改馆太医院。

中华传统文化育素养

中考这么考

顺治二年六月,闻南京失守,恸哭。其从弟懋泰先为吏部员外郎,降贼,后归本朝授官矣,来谒懋第。懋第曰:“此非吾弟也。”叱出之。至闰月十二日,与从行兵部司务陈用极,游击④王一斌,都司张良佐、刘统、王廷佐俱以不降诛。

(节选自《明史·左懋第传》)

注释 ①懋(mào)第:指左懋第,明代著名政治家、外交家。富有民族气节,宁死不肯降清,被誉为“明末文天祥”,专谥“忠贞”。②衰绖(cuī dié):名词用作动词,穿孝服。③太牢:祭品。④游击:武职官名。

·

·

中考这么考

1.解释下列加点词。

(1)万钟于我何加焉 _______________________

(2)乡为身死而不受 _______________________

(3)来谒懋第 _______________________

(4)俱以不降诛 _______________________

益处

同“向”,先前、从前

拜见

因为

·

·

·

·

中考这么考

2.翻译下列句子。

(1)蹴尔而与之,乞人不屑也。

__________________________________________________________________________________________

(2)懋第曰:“此非吾弟也。”叱出之。

__________________________________________________________________________________________

(如果)用脚踩踏后给他吃,乞丐也(因轻视而)不肯接受。

懋第说:“这不是我的弟弟。”然后斥责他并让他离开。

中考这么考

3.【甲】文中“不食嗟来之食”的穷人是如何坚守“本心”的?同样面对选择,【乙】文中的左懋第表现出了哪些可贵品质?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【甲】文中“不食嗟来之食”的穷人坚守“本心”的方式体现在他宁愿饿死,也不愿接受侮辱性的施舍。他坚守了自己的尊严和原则,不为了生存而放弃自己的道德底线。

【乙】文中的左懋第表现出的可贵品质有:坚守忠贞不渝、正直不阿的品格和勇敢无畏的精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读