统编版语文八年级下册14.《应有格物致知精神》课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册14.《应有格物致知精神》课件(共40张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-31 18:30:53 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

英国伟大的戏剧家莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”莎士比亚用如此精美的比喻来歌咏书籍的重要性,今天我们就学习《应有格物致知精神》,它将告诉我们怎样做才是真正的学习、真正的求知。

导入

14 应有格物致知精神

第一课时

学习目标

1

2

观点、主旨:了解演讲者的观点,领悟格物致知精神的内涵和现实意义。

阅读目标

行文结构:梳理演讲者的思路,把握演讲词层层推进的结构。

重点

3

论据:理解演讲中的事例对于观点的印证作用。

难点

重点、难点

学习目标

运用论据:学会运用事例、道理来印证自己的观点的方法。

选材立意:取材于教育现状。

谋篇布局:过渡( ③⑥ 段)

论证方法:道理论证(③段) 举例论证(④⑧ 段) 对比论证(④ 和⑧段)

遣词造句:引用( ②③段)

写作目标

学习目标

感受大家风范,树立格物致知精神,培养自身的科学品质,做一个乐于动手、主动实验的人。

立德树人

丁肇(zhào)中,1936年生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家。他的研究方向是高能实验粒子物理学,曾发现“J粒子”。获1976年诺贝尔物理学奖。

作者简介

预习资料速查

本文选自《瞭望》1991 年第44 期。1990 年5 月,《瞭望》周刊等单位组织“情系中华”征文活动,历时一年多,收到来稿近千篇。《瞭望》周刊海外版对部分来稿进行了刊登,在海内外产生了热烈的反响。征文评委会评出两篇特别荣誉奖,著名物理学家丁肇中的《怀念》是其中一篇。1991 年10 月18 日,征文活动颁奖大会在北京人民大会堂召开,丁肇中在会上发表了这篇演讲。

背景资料

预习资料速查

1. 瞭( )望:登高远望。

2. 缅( )怀:怀念;追想(已往的人或事,含崇敬意)。

3. 探察:探听侦察;察看。

4. 探讨:研究讨论。

5. 检讨:找出缺点和错误,并做自我批评。

6. 彷徨( ):走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

liào

字词知识速查

读读写写

字音易错,注意声调。

miǎn

páng huáng

字形易错,注意部首。

7. 激变:急剧变化。

8. 格物致知:推究事物的原理法则而总结为理性知识。

9. 袖手旁观:比喻置身事外或不协助别人。文中指不做任何实验的消极观察。

10. 不知所措:不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

字词知识速查

字形易错,注意偏旁。

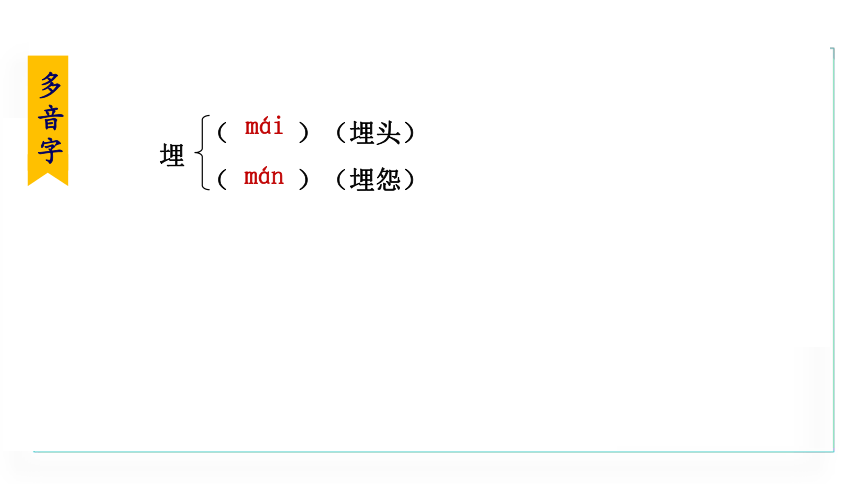

( )(埋头)

( )(埋怨)

mái

mán

多音字

字词知识速查

埋

形近字

字词知识速查

缅( )(缅怀)

湎( )(沉湎)

miǎn

miǎn

儒( )(儒学)

懦( )(懦弱)

rú

nuò

彷( )(彷徨)

仿( )(仿写)

páng

fǎng

盲( )(盲目)

肓( )(病入膏肓)

máng

huāng

沉溺。沉溺:陷入不良的境地(多指

生活习惯方面),不能自拔。

病到了无法医治的地步,也比喻事

情严重到了不可挽救的程度。

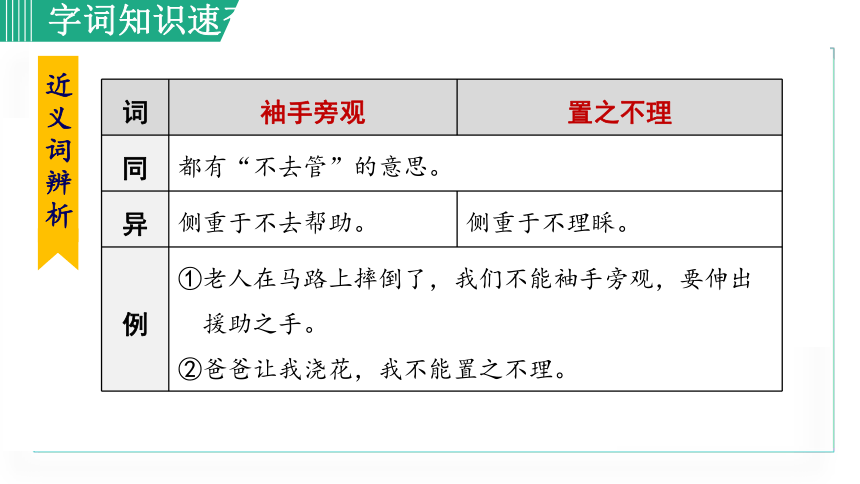

词 袖手旁观 置之不理

同 都有“不去管”的意思。 异 侧重于不去帮助。 侧重于不理睬。

例 ①老人在马路上摔倒了,我们不能袖手旁观,要伸出援助之手。 ②爸爸让我浇花,我不能置之不理。

近义词辨析

字词知识速查

本文提出了什么观点?

什么是真正的格物致知精神?

为什么要有这种精神?

观点

内涵

思路

预习问题引导

本文是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

2

导思

1

导思

3

关键词:格物致知

带着问题读课文

导思

课文细讲点拨

文章脉络

第一部分(1):提出问题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

第二部分(2—12 ):分析问题。以中国学生普遍存在的问题和自己的经验,从正、反两方面分析了实验精神在科学上的重要性。

用真正的格物致知

精神了解自然科学

分析论题

中国传统教育的弊端

实验精神的重要性

部分中国学生的现状

演讲原因→引出论题→中国学生应该怎样了解自然科学

课文细讲点拨

第三部分(13 ):解决问题。强调格物致知精神的意义,并对中国新一代提出希望。

阐明格物致知精神在今天的重要性

揭示格物致知的真正意义

提出希望

得出结论

课文整体点拨

课文主旨

这篇文章针对中国的传统教育不重视真正的格物和致知的弊端,有理有据地论证了格物致知精神的重要性,希望年轻一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

课文结构

提出问题

应有格物致知精神

分析问题

中国传统教育的弊端

实验精神在科学上的重要性

培养实验精神

中国学生普遍存在的问题

学习自然科学的中国学生

应该怎样了解自然科学

解决问题

揭示格物致知的真正意义,

提出希望

第二课时

14 应有格物致知精神

1.多种手法,综合运用。

(1)引用:

文中引用《大学》里的论述和观点证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

(2)举例:

文中举王阳明“格”竹的事例论证了古代格物的途径、方法掩盖了格物致知的真正意义;作者又以自己的经历,论证了实验精神的重要性。

特色总结

(3)对比:

把古代的格物致知和当今世界要求的格物致知加以比较,从而突出强调了本文的论点。

特色总结

2.层层推进,思路清晰。

这篇演讲的主体部分首先提出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。之后从中国的传统教育引出“格物致知”,并与现代学术关联起来。在具体分析中,演讲者先讲传统教育不重视真正的格物致知,并举了明代大哲学家王阳明的例子;再讲现代观念中真正的“格物致知”的内涵和重要性。谈完“格物致知”的精神后,演讲者将目光放到中国学生身上,并以自己在国内和国外的求学科研经历,特别是受挫的经历,告诫大家要摆脱传统的中国教育重理论轻实验的缺点。最后,他又从学术研究话题扩大到如何应对当下的世界环境,提升了演讲的现实意义。

特色总结

1.[重点]本文作者的观点是什么?作者是怎样运用举例子来印证自己的观点的?

本文作者的观点是:中国学生应有格物致知精神。为印证这一观点,作者列举了多个例子,如课文第4 段,举了明代哲学家王阳明“格”竹以失败而告终的事例,很好地证明了在我国古代“格物致知的真正意义便被埋没了”的观点。

全篇问题探究

王阳明的失败,是由于他的“格物”并不是真正意义上的实验,是不理解“格物致知”真正含义的必然结果。再如课文第12 段,举“我”初到美国学物理不知所措的例子,证明了中国学生大都偏向于理论而轻视实验,告诉人们“格物致知”即实验精神在科学上的重要性,为“应有格物致知精神”这一观点提供了事实论据。

全篇问题探究

2.[发散思维]这篇文章论述的问题有什么现实意义?谈谈你的看法。

在曾经的一段时间里,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能的教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。这个缺点造成了较大的危害,它使我国的学生不能适应时代的需要,进而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试制度有关。要改正这个缺点,任重而道远。

全篇问题探究

这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生应该怎样了解自然科学的问题,为教育改革指明了方向。

全篇问题探究

一课一法

【中考考点】如何写演讲词中的开场白

【考点解析】演讲词中的开场白指的是演讲开始时引入话题的语言。开场白对演讲有双重作用,一是引发听众浓厚的兴趣,赢得听众的好感;二是为整个演讲创造一个适宜的气氛,为全篇演讲定下基调,或提纲挈领点明演讲的宗旨。自然引出下文。

【设题形式】(1)[中考·河北]10 月16 日是“世界粮食日”,学校举办主题活动。请补全本次活动开场白。(2) 假如你是演讲者或主持人,请你根据活动内容,设计一段开场白。

——如何写演讲词中的开场白

一课一法

【答题技巧】(1) 要切合主题。本次演讲的主题是什么,要做到心中有数。这样开场白才能围绕主题展开,才能更有针对性。

(2) 要有现场感。开场白要做到自成一体,或渲染气氛,或调节情绪,或引人入胜,能给听众以强烈的听觉冲击,让他们心潮起伏,激情澎湃,迫不及待地想听到下文。

(3) 要锤炼语言。为能有效地吸引听众,开场白的语言要简洁、生动、有感染力。运用对偶、排比等修辞手法,能更加生动、形象、准确地表情达意。

一课一德一行

夫耳闻之不如目见之,目见之不如足践之,足践之不如手辨之。——刘向

有知识的人不实践,等于一只蜜蜂不酿蜜。——萨迪

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

古人言

——格物致知精神

中国学生发展核心素养之“实践创新”

一课一德一行

王清任是我国清代著名的医学家,他在研究古医书时,发现书中有不少错误。于是,他决心修正其中关于人体结构的部分。他曾在瘟疫流行的灾区研究未掩埋的尸体,对其进行解剖和观察,绘制了大量的脏腑图。之后,他抓住一切机会研究人体结构。最终,王清任修正了古医书中与人体结构有关的错误(亦有误改处),写成了《医林改错》一书,并附上了多幅人体脏腑结构图。

古人行

一课一德一行

中国农业大学创建的科技小院,作为连接学术殿堂与乡土大地的桥梁,不仅将高深的农业科技知识转化为农民手中的实用技能,而且在实践中不断探索、验证,实现了知识的转化与增值。从山东乐陵金丝小枣的品质提升,到贵州剑河稻田虾蟹共养的生态实践,再到云南大理古生村的绿色种植模式优化,科技小院如雨后春笋般涌现,它们以“格物”之精神,深入田间地头,细致观察、精心研究,力求洞悉农作物生长之奥秘,探寻农业增产增收之良策。

今人行

一课一德一行

科技小院连接了“象牙塔”与“泥土地”,将农业科技成果转化为农民可用的种植养殖技术,助力农业发展、农民增收。在这里,学子们与农民同吃、同住、同劳动,将论文写在广袤的大地上,既锤炼了科研能力,又丰富了实践经验,真正实现了“致知”之境。随着科技小院服务模式的不断升级,跨产业、多主体的协同合作成为新趋势。在科研、生产、销售等各个环节的紧密配合下,农业产业链得以延伸,农产品附加值显著提升,农民的钱袋子鼓了起来,乡村的面貌焕然一新。这不仅是农业科技的胜利,而且是格物致知精神在现代农业领域的生动实践。

一课一德一行

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,同学们,学习了本文,你有什么启发?和同桌一起讨论一下吧!

一行

中考这么考

为在各个学科教学中进一步渗透劳动教育。学校结合“种植”劳动特色课程,制订了学习方案(见下表),请你仿照材料中“语文”和“化学”两个学科的学习方案内容,从数学、物理、生物中任选一个学科,设计一份学习方案。

“学科专业有机渗透劳动教育”学习方案

学科 学科知识 “学科+ 劳动” 实践活动 可解决的种植实践问题

语文 应用文写作 编辑种植园宣传稿 宣传种植知识

中考这么考

学科 学科知识 “学科+ 劳动”实践活动 可解决的种植实践问题

化学 酸和碱 测量种植园土地的酸碱度 确定能够种植的作物类型

(1) ________ (2) ______________________________ (3) ___________________________________________________ (4) ____________________________________________________________________

生物

植物的分类、植株的生长

了解作物的基本特征,观察、记录作物的生长变化

选择适宜种植的品种,制作植物标识牌、授粉、剪枝、间苗、除苗

中考这么考

学科 学科知识 “学科+ 劳动”实践活动 可解决的种植实践问题

化学 酸和碱 测量种植园土地的酸碱度 确定能够种植的作物类型

(1) ________ (2) ______________________________ (3) __________________________________ (4) __________________________________

数学

不规则图形面积计算

测量种植园各区域的面积

统筹安排不同作物的种植区域

中考这么考

学科 学科知识 “学科+ 劳动”实践活动 可解决的种植实践问题

化学 酸和碱 测量种植园土地的酸碱度 确定能够种植的作物类型

(1) ________ (2) ________ (3) __________________________________ (4) __________________________________

物理

测量

测量种植园的温度和湿度

为作物提供适宜的生长条件

中考这么考

阅读下面文段,完成下面小题。

高彦先登①曰:“凡为学之道,必须一言一句,自求己事。如‘六经’《语》 《孟》中,我所未能,当勉而行之。或我所行未合于‘六经’《语》《孟》中,便思改之。先务躬行,非止诵书作文而已。”又曰:“凡为学之道,必先至诚。不诚,未有能至焉者也。何以见其诚?居处齐庄②,志意凝定;不妄言,不苟笑;开卷伏读必起恭钦如对圣贤;掩卷沉思,必根义理,以闲邪僻。行之悠久,习与性成,便有圣贤前辈气象。”

(节选自张光祖《言行龟鉴·学问》)

注释 ①先登:比喻出众的人才。②齐庄(zhāi zhuāng):恭敬庄重。

中考这么考

1. 下列句子中,加点词的意义相同的一项是( )

A.凡为学之道/ 不足为外人道也

B.先务躬行/ 与人期行

C.何以见其诚/ 白雪纷纷何所似

D.以闲邪僻/ 静以修身

· ·

· ·

· ·

· ·

D

中考这么考

2. 请用“/”给文中画线部分断句(断2 处)。

开 卷 伏 读 必 起 恭 钦 如 对 圣 贤

开 卷 伏 读/ 必 起 恭 钦/ 如 对 圣 贤

中考这么考

3. 本文对你的学习有什么启发?请结合文章内容简要分析。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

文中高彦认为学习必须真心实意,不能只停留在书本上,而要亲身实践。他提倡通过言行一致来体现学习的成果,将所学知识应用于实际生活中。这使我认识到学习不仅是为了获取知识,更是为了指导我们的行为。(言之有理即可)

英国伟大的戏剧家莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”莎士比亚用如此精美的比喻来歌咏书籍的重要性,今天我们就学习《应有格物致知精神》,它将告诉我们怎样做才是真正的学习、真正的求知。

导入

14 应有格物致知精神

第一课时

学习目标

1

2

观点、主旨:了解演讲者的观点,领悟格物致知精神的内涵和现实意义。

阅读目标

行文结构:梳理演讲者的思路,把握演讲词层层推进的结构。

重点

3

论据:理解演讲中的事例对于观点的印证作用。

难点

重点、难点

学习目标

运用论据:学会运用事例、道理来印证自己的观点的方法。

选材立意:取材于教育现状。

谋篇布局:过渡( ③⑥ 段)

论证方法:道理论证(③段) 举例论证(④⑧ 段) 对比论证(④ 和⑧段)

遣词造句:引用( ②③段)

写作目标

学习目标

感受大家风范,树立格物致知精神,培养自身的科学品质,做一个乐于动手、主动实验的人。

立德树人

丁肇(zhào)中,1936年生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家。他的研究方向是高能实验粒子物理学,曾发现“J粒子”。获1976年诺贝尔物理学奖。

作者简介

预习资料速查

本文选自《瞭望》1991 年第44 期。1990 年5 月,《瞭望》周刊等单位组织“情系中华”征文活动,历时一年多,收到来稿近千篇。《瞭望》周刊海外版对部分来稿进行了刊登,在海内外产生了热烈的反响。征文评委会评出两篇特别荣誉奖,著名物理学家丁肇中的《怀念》是其中一篇。1991 年10 月18 日,征文活动颁奖大会在北京人民大会堂召开,丁肇中在会上发表了这篇演讲。

背景资料

预习资料速查

1. 瞭( )望:登高远望。

2. 缅( )怀:怀念;追想(已往的人或事,含崇敬意)。

3. 探察:探听侦察;察看。

4. 探讨:研究讨论。

5. 检讨:找出缺点和错误,并做自我批评。

6. 彷徨( ):走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

liào

字词知识速查

读读写写

字音易错,注意声调。

miǎn

páng huáng

字形易错,注意部首。

7. 激变:急剧变化。

8. 格物致知:推究事物的原理法则而总结为理性知识。

9. 袖手旁观:比喻置身事外或不协助别人。文中指不做任何实验的消极观察。

10. 不知所措:不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

字词知识速查

字形易错,注意偏旁。

( )(埋头)

( )(埋怨)

mái

mán

多音字

字词知识速查

埋

形近字

字词知识速查

缅( )(缅怀)

湎( )(沉湎)

miǎn

miǎn

儒( )(儒学)

懦( )(懦弱)

rú

nuò

彷( )(彷徨)

仿( )(仿写)

páng

fǎng

盲( )(盲目)

肓( )(病入膏肓)

máng

huāng

沉溺。沉溺:陷入不良的境地(多指

生活习惯方面),不能自拔。

病到了无法医治的地步,也比喻事

情严重到了不可挽救的程度。

词 袖手旁观 置之不理

同 都有“不去管”的意思。 异 侧重于不去帮助。 侧重于不理睬。

例 ①老人在马路上摔倒了,我们不能袖手旁观,要伸出援助之手。 ②爸爸让我浇花,我不能置之不理。

近义词辨析

字词知识速查

本文提出了什么观点?

什么是真正的格物致知精神?

为什么要有这种精神?

观点

内涵

思路

预习问题引导

本文是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

2

导思

1

导思

3

关键词:格物致知

带着问题读课文

导思

课文细讲点拨

文章脉络

第一部分(1):提出问题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

第二部分(2—12 ):分析问题。以中国学生普遍存在的问题和自己的经验,从正、反两方面分析了实验精神在科学上的重要性。

用真正的格物致知

精神了解自然科学

分析论题

中国传统教育的弊端

实验精神的重要性

部分中国学生的现状

演讲原因→引出论题→中国学生应该怎样了解自然科学

课文细讲点拨

第三部分(13 ):解决问题。强调格物致知精神的意义,并对中国新一代提出希望。

阐明格物致知精神在今天的重要性

揭示格物致知的真正意义

提出希望

得出结论

课文整体点拨

课文主旨

这篇文章针对中国的传统教育不重视真正的格物和致知的弊端,有理有据地论证了格物致知精神的重要性,希望年轻一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

课文结构

提出问题

应有格物致知精神

分析问题

中国传统教育的弊端

实验精神在科学上的重要性

培养实验精神

中国学生普遍存在的问题

学习自然科学的中国学生

应该怎样了解自然科学

解决问题

揭示格物致知的真正意义,

提出希望

第二课时

14 应有格物致知精神

1.多种手法,综合运用。

(1)引用:

文中引用《大学》里的论述和观点证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

(2)举例:

文中举王阳明“格”竹的事例论证了古代格物的途径、方法掩盖了格物致知的真正意义;作者又以自己的经历,论证了实验精神的重要性。

特色总结

(3)对比:

把古代的格物致知和当今世界要求的格物致知加以比较,从而突出强调了本文的论点。

特色总结

2.层层推进,思路清晰。

这篇演讲的主体部分首先提出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。之后从中国的传统教育引出“格物致知”,并与现代学术关联起来。在具体分析中,演讲者先讲传统教育不重视真正的格物致知,并举了明代大哲学家王阳明的例子;再讲现代观念中真正的“格物致知”的内涵和重要性。谈完“格物致知”的精神后,演讲者将目光放到中国学生身上,并以自己在国内和国外的求学科研经历,特别是受挫的经历,告诫大家要摆脱传统的中国教育重理论轻实验的缺点。最后,他又从学术研究话题扩大到如何应对当下的世界环境,提升了演讲的现实意义。

特色总结

1.[重点]本文作者的观点是什么?作者是怎样运用举例子来印证自己的观点的?

本文作者的观点是:中国学生应有格物致知精神。为印证这一观点,作者列举了多个例子,如课文第4 段,举了明代哲学家王阳明“格”竹以失败而告终的事例,很好地证明了在我国古代“格物致知的真正意义便被埋没了”的观点。

全篇问题探究

王阳明的失败,是由于他的“格物”并不是真正意义上的实验,是不理解“格物致知”真正含义的必然结果。再如课文第12 段,举“我”初到美国学物理不知所措的例子,证明了中国学生大都偏向于理论而轻视实验,告诉人们“格物致知”即实验精神在科学上的重要性,为“应有格物致知精神”这一观点提供了事实论据。

全篇问题探究

2.[发散思维]这篇文章论述的问题有什么现实意义?谈谈你的看法。

在曾经的一段时间里,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能的教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。这个缺点造成了较大的危害,它使我国的学生不能适应时代的需要,进而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试制度有关。要改正这个缺点,任重而道远。

全篇问题探究

这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生应该怎样了解自然科学的问题,为教育改革指明了方向。

全篇问题探究

一课一法

【中考考点】如何写演讲词中的开场白

【考点解析】演讲词中的开场白指的是演讲开始时引入话题的语言。开场白对演讲有双重作用,一是引发听众浓厚的兴趣,赢得听众的好感;二是为整个演讲创造一个适宜的气氛,为全篇演讲定下基调,或提纲挈领点明演讲的宗旨。自然引出下文。

【设题形式】(1)[中考·河北]10 月16 日是“世界粮食日”,学校举办主题活动。请补全本次活动开场白。(2) 假如你是演讲者或主持人,请你根据活动内容,设计一段开场白。

——如何写演讲词中的开场白

一课一法

【答题技巧】(1) 要切合主题。本次演讲的主题是什么,要做到心中有数。这样开场白才能围绕主题展开,才能更有针对性。

(2) 要有现场感。开场白要做到自成一体,或渲染气氛,或调节情绪,或引人入胜,能给听众以强烈的听觉冲击,让他们心潮起伏,激情澎湃,迫不及待地想听到下文。

(3) 要锤炼语言。为能有效地吸引听众,开场白的语言要简洁、生动、有感染力。运用对偶、排比等修辞手法,能更加生动、形象、准确地表情达意。

一课一德一行

夫耳闻之不如目见之,目见之不如足践之,足践之不如手辨之。——刘向

有知识的人不实践,等于一只蜜蜂不酿蜜。——萨迪

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

古人言

——格物致知精神

中国学生发展核心素养之“实践创新”

一课一德一行

王清任是我国清代著名的医学家,他在研究古医书时,发现书中有不少错误。于是,他决心修正其中关于人体结构的部分。他曾在瘟疫流行的灾区研究未掩埋的尸体,对其进行解剖和观察,绘制了大量的脏腑图。之后,他抓住一切机会研究人体结构。最终,王清任修正了古医书中与人体结构有关的错误(亦有误改处),写成了《医林改错》一书,并附上了多幅人体脏腑结构图。

古人行

一课一德一行

中国农业大学创建的科技小院,作为连接学术殿堂与乡土大地的桥梁,不仅将高深的农业科技知识转化为农民手中的实用技能,而且在实践中不断探索、验证,实现了知识的转化与增值。从山东乐陵金丝小枣的品质提升,到贵州剑河稻田虾蟹共养的生态实践,再到云南大理古生村的绿色种植模式优化,科技小院如雨后春笋般涌现,它们以“格物”之精神,深入田间地头,细致观察、精心研究,力求洞悉农作物生长之奥秘,探寻农业增产增收之良策。

今人行

一课一德一行

科技小院连接了“象牙塔”与“泥土地”,将农业科技成果转化为农民可用的种植养殖技术,助力农业发展、农民增收。在这里,学子们与农民同吃、同住、同劳动,将论文写在广袤的大地上,既锤炼了科研能力,又丰富了实践经验,真正实现了“致知”之境。随着科技小院服务模式的不断升级,跨产业、多主体的协同合作成为新趋势。在科研、生产、销售等各个环节的紧密配合下,农业产业链得以延伸,农产品附加值显著提升,农民的钱袋子鼓了起来,乡村的面貌焕然一新。这不仅是农业科技的胜利,而且是格物致知精神在现代农业领域的生动实践。

一课一德一行

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,同学们,学习了本文,你有什么启发?和同桌一起讨论一下吧!

一行

中考这么考

为在各个学科教学中进一步渗透劳动教育。学校结合“种植”劳动特色课程,制订了学习方案(见下表),请你仿照材料中“语文”和“化学”两个学科的学习方案内容,从数学、物理、生物中任选一个学科,设计一份学习方案。

“学科专业有机渗透劳动教育”学习方案

学科 学科知识 “学科+ 劳动” 实践活动 可解决的种植实践问题

语文 应用文写作 编辑种植园宣传稿 宣传种植知识

中考这么考

学科 学科知识 “学科+ 劳动”实践活动 可解决的种植实践问题

化学 酸和碱 测量种植园土地的酸碱度 确定能够种植的作物类型

(1) ________ (2) ______________________________ (3) ___________________________________________________ (4) ____________________________________________________________________

生物

植物的分类、植株的生长

了解作物的基本特征,观察、记录作物的生长变化

选择适宜种植的品种,制作植物标识牌、授粉、剪枝、间苗、除苗

中考这么考

学科 学科知识 “学科+ 劳动”实践活动 可解决的种植实践问题

化学 酸和碱 测量种植园土地的酸碱度 确定能够种植的作物类型

(1) ________ (2) ______________________________ (3) __________________________________ (4) __________________________________

数学

不规则图形面积计算

测量种植园各区域的面积

统筹安排不同作物的种植区域

中考这么考

学科 学科知识 “学科+ 劳动”实践活动 可解决的种植实践问题

化学 酸和碱 测量种植园土地的酸碱度 确定能够种植的作物类型

(1) ________ (2) ________ (3) __________________________________ (4) __________________________________

物理

测量

测量种植园的温度和湿度

为作物提供适宜的生长条件

中考这么考

阅读下面文段,完成下面小题。

高彦先登①曰:“凡为学之道,必须一言一句,自求己事。如‘六经’《语》 《孟》中,我所未能,当勉而行之。或我所行未合于‘六经’《语》《孟》中,便思改之。先务躬行,非止诵书作文而已。”又曰:“凡为学之道,必先至诚。不诚,未有能至焉者也。何以见其诚?居处齐庄②,志意凝定;不妄言,不苟笑;开卷伏读必起恭钦如对圣贤;掩卷沉思,必根义理,以闲邪僻。行之悠久,习与性成,便有圣贤前辈气象。”

(节选自张光祖《言行龟鉴·学问》)

注释 ①先登:比喻出众的人才。②齐庄(zhāi zhuāng):恭敬庄重。

中考这么考

1. 下列句子中,加点词的意义相同的一项是( )

A.凡为学之道/ 不足为外人道也

B.先务躬行/ 与人期行

C.何以见其诚/ 白雪纷纷何所似

D.以闲邪僻/ 静以修身

· ·

· ·

· ·

· ·

D

中考这么考

2. 请用“/”给文中画线部分断句(断2 处)。

开 卷 伏 读 必 起 恭 钦 如 对 圣 贤

开 卷 伏 读/ 必 起 恭 钦/ 如 对 圣 贤

中考这么考

3. 本文对你的学习有什么启发?请结合文章内容简要分析。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

文中高彦认为学习必须真心实意,不能只停留在书本上,而要亲身实践。他提倡通过言行一致来体现学习的成果,将所学知识应用于实际生活中。这使我认识到学习不仅是为了获取知识,更是为了指导我们的行为。(言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读