统编版语文八年级下册10《小石潭记》课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册10《小石潭记》课件(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-31 18:51:12 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

唐代有一位著名作家,他曾经被贬到湖南的永州做司马。在此期间,写下了一组著名的山水游记,合称《永州八记》柳宗元。今天老师就带你们到永州的小石潭看看,被贬后的诗人为摆脱抑郁悲愤之情,常常寄情于山水之 间,有一天他来到了小石潭,写下了《小石潭记》。

导入

10 小石潭记

第一课时

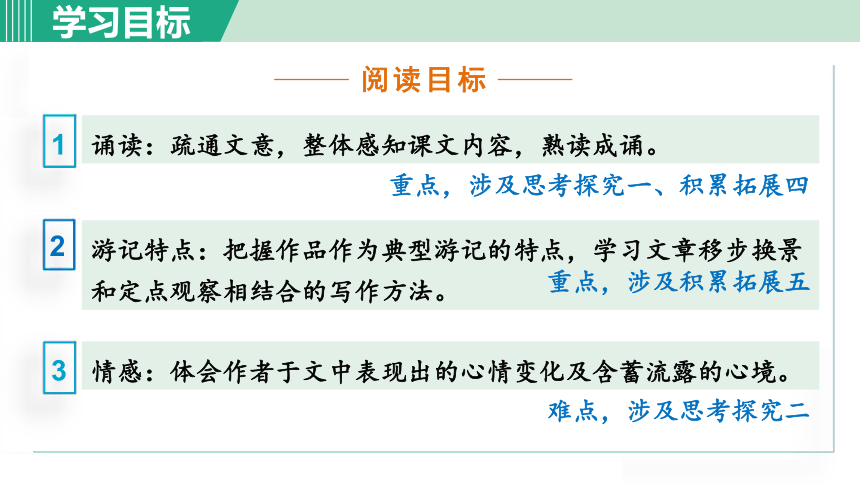

学习目标

1

2

诵读:疏通文意,整体感知课文内容,熟读成诵。

阅读目标

游记特点:把握作品作为典型游记的特点,学习文章移步换景和定点观察相结合的写作方法。

重点,涉及思考探究一、积累拓展四

3

情感:体会作者于文中表现出的心情变化及含蓄流露的心境。

重点,涉及积累拓展五

难点,涉及思考探究二

学习目标

感受自然之美,陶冶情操,培养健康的审美情趣,做一个热爱生活的人。

立德树人

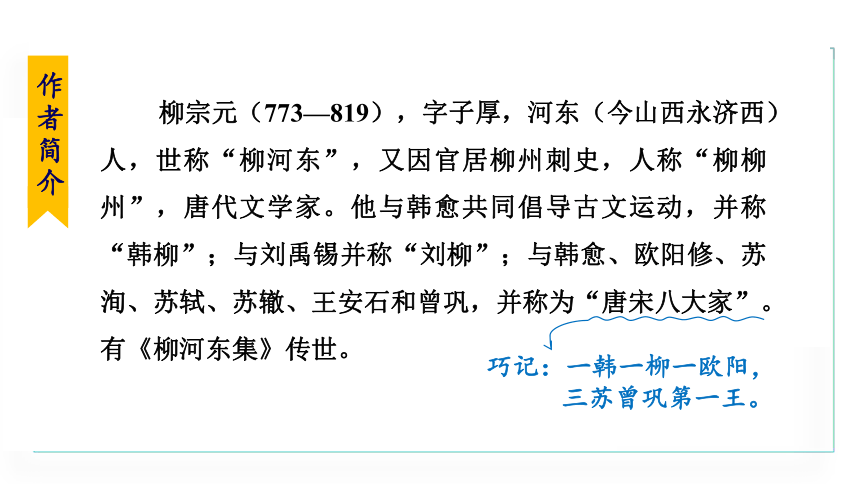

柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西永济西)人,世称“柳河东”,又因官居柳州刺史,人称“柳柳州”,唐代文学家。他与韩愈共同倡导古文运动,并称“韩柳”;与刘禹锡并称“刘柳”;与韩愈、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩,并称为“唐宋八大家”。有《柳河东集》传世。

作者简介

预习资料速查

巧记:一韩一柳一欧阳,

三苏曾巩第一王。

本文选自《柳河东集》。柳宗元于唐顺宗永贞元年(805)被贬为永州司马后,寄情山水,写了八篇游记,史称“永州八记”。《小石潭记》是其中的第四篇,原题为《至小丘西小石潭记》,在游历程序上它与前三篇相接,而在写景状物上更加精妙,在表达自己内心情感时也更加曲折含蓄。

背景资料

预习资料速查

文言知识速查

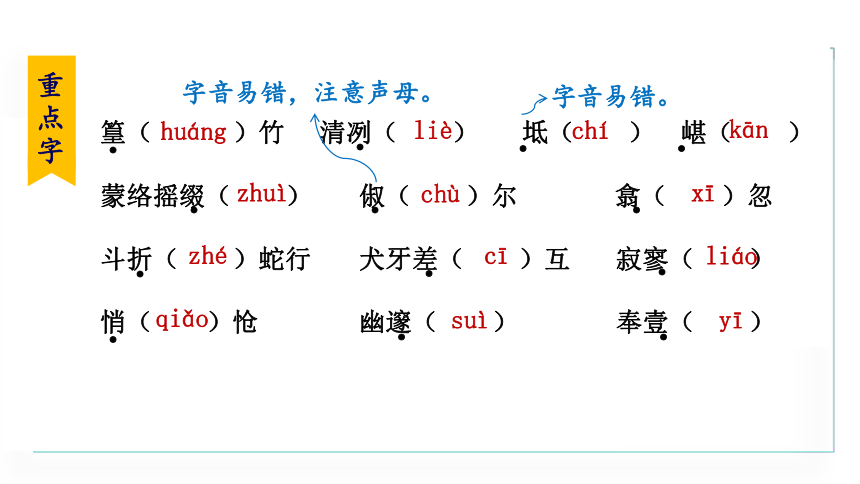

重点字

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

篁( )竹 清冽( ) 坻( ) 嵁( )

蒙络摇缀( ) 俶( )尔 翕( )忽

斗折( )蛇行 犬牙差( )互 寂寥( )

悄( )怆 幽邃( ) 奉壹( )

huáng

liè

chí

字音易错。

kān

zhuì

chù

字音易错,注意声母。

xī

zhé

cī

liáo

qiǎo

suì

yī

文言知识速查

一词多义

全石以为底( )

为坻,为屿,为嵁,为岩( )

1.为

·

潭西南而望( )

乃记之而去( )

隶而从者( )

2.而

·

·

·

动词,作为

动词,成为

连词,表方式或状态

连词,表顺承

连词,表方式或状态

·

文言知识速查

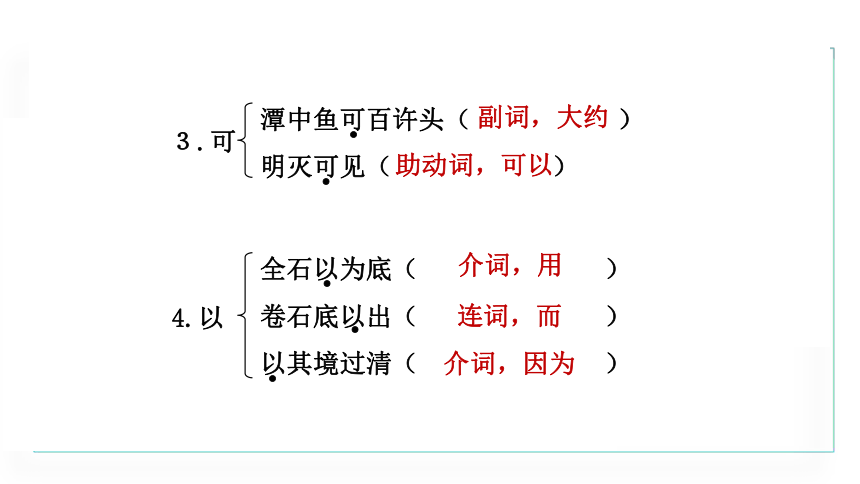

潭中鱼可百许头( )

明灭可见( )

3.可

·

全石以为底( )

卷石底以出( )

以其境过清( )

4.以

·

·

·

·

副词,大约

助动词,可以

介词,用

连词,而

介词,因为

文言知识速查

水尤清冽( )

以其境过清( )

5.清

如鸣珮环( )

四面竹树环合( )

6.环

·

·

·

·

形容词,清澈

形容词,凄清

名词,玉饰

动词,环绕

文言知识速查

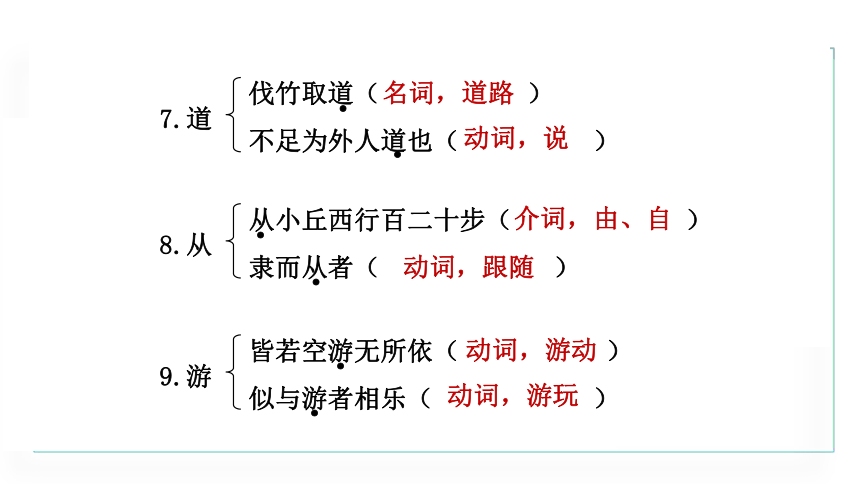

伐竹取道( )

不足为外人道也( )

7.道

从小丘西行百二十步( )

隶而从者( )

8.从

·

·

·

·

名词,道路

动词,说

介词,由、自

动词,跟随

皆若空游无所依( )

似与游者相乐( )

9.游

·

·

动词,游动

动词,游玩

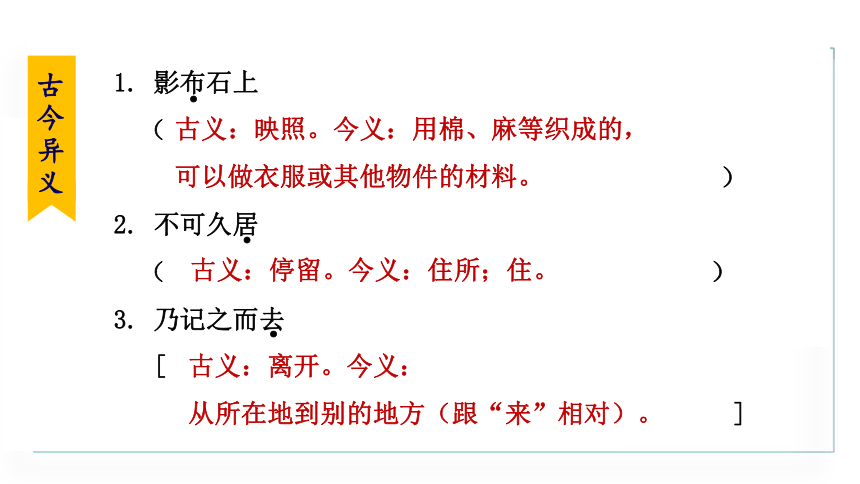

1. 影布石上

(

)

2. 不可久居

( )

3. 乃记之而去

[

]

文言知识速查

古今异义

·

古义:映照。今义:用棉、麻等织成的,可以做衣服或其他物件的材料。

古义:停留。今义:住所;住。

古义:离开。今义:

从所在地到别的地方(跟“来”相对)。

·

·

4. 余弟宗玄

( )

5. 崔氏二小生

(

)

文言知识速查

·

古义:人称代词,我。今义:剩下。

古义:年轻人。

今义:戏曲中生角的一种,扮演青年男子。

·

·

1. 从小丘西行百二十步( )

2. 心乐之( )

3. 伐竹取道,下见小潭( )

4. 皆若空游无所依( )

5. 潭西南而望( )

文言知识速查

词类活用

·

方位名词作状语,向西

形容词的意动用法,以……为乐

方位名词作状语,向下

名词作状语,在空中

方位名词作状语,向西南

·

·

·

·

·

6. 斗折蛇行

(

)

7. 其岸势犬牙差互

( )

8. 凄神寒骨

( )

文言知识速查

·

斗:名词作状语,像北斗星那样;

蛇:名词作状语,像蛇那样

名词作状语,像狗的牙齿那样

形容词的使动用法,使……悲伤,使……寒冷

·

·

·

·

·

省略句

1. 坐潭上

( )

2. 斗折蛇行( )

倒装句

1. 如鸣珮环( )

2. 卷石底以出( )

3. 全石以为底( )

文言知识速查

文言句式

句首省略主语“余”,“坐”后面省略介词“于”

“斗”前省略主语“溪水”

谓语前置,应为“如珮环鸣”

主谓倒装,应为“石底卷以出”

宾语前置,应为“以全石为底”

作者是如何发现小石潭的?

作者为什么要离开小石潭?

发现小石潭

离开小石潭

描绘小石潭

作者记述这次游小石潭

的经过的目的是什么?

写作目的

预习问题引导

作者是如何描绘小石潭的样子的?

2

导思

1

导思

3

导思

4

关键词:美景、悲情

带着问题读课文

导思

课文细讲点拨

读法指导

本文是一篇优美的散文,作者采用了动静结合、正面描写与侧面描写相结合的手法。我们要通过诵读理解语言蕴含的情感,然后通过诵读的技巧体现自己对情感的理解。

如“水尤清冽”中的“尤”,要重读,采用拖音的方式,读出作者发现小石潭的惊喜;“佁然不动,俶尔远逝”中的“佁然”“俶尔”,要读得舒缓、轻松,进而感受作者欣赏鱼儿戏水时悠闲、愉悦的心情;“寂寥无人,凄神寒 骨,悄怆幽邃”,同样要读得缓慢,声音要低沉,读出作者内心的苦闷和凄凉。

课文整体点拨

课文主旨

本文以游踪为线索,描绘了小石潭秀美的景色,着意渲染了寂寥无人、凄神寒骨、悄怆幽邃的气氛,抒发了作者被贬后的寂寞凄苦之情。

游记主旨概括:游踪+景色+气氛+感情。

课文结构

第二课时

10 小石潭记

1.摹写景物,手法多样。

第一段属于移步换景,写发现小石潭的经过,由小丘到篁竹,由篁竹到水声,由水声寻到小石潭,充满了探奇的情趣,逐渐为人们展开了一幅美妙的图画。第二段属于定点特写,刻画了游鱼与潭水。写游鱼时采用动静结合的手法,生动地描绘出游鱼的活泼可爱;写游鱼的“皆若空游无所依”,侧面突出了潭水的清澈透明;游鱼“似与游者相乐”也衬托出作者当时的喜悦心情。

特色总结

2.抓住特征,细致描绘。

本文作者善于用鲜明生动的语言写景状物,给人留下深刻的印象。如,写溪流:向西南望去,溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现;写溪岸的形状:像狗的牙齿那样交错不齐。巧用比喻,形象生动。

特色总结

3.寓情于景,情景交融。

文中写小石潭的曲径通幽,写游鱼的悠然自得,写潭水的空明清澈,写环境的清冷幽寂,都不是单纯的景物描写,而是融入了作者复杂的情感,所谓“一切景语皆情语”。情感的微妙变化,或暂时的喜,或喜后的忧,都是与作者那排遣不开的苦闷心情联系在一起的。

特色总结

1.[重点] 文中第二段是怎样运用衬托手法来表现水之“清”和人之“乐”的?

“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”,写鱼儿像在空中游动,什么依傍也没有。“日光下澈,影布石上”写阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。以此来衬托水之“清”,使人真切地感到那是一潭清澈透明的水。

全篇问题探究

“似与游者相乐”既写游者之乐,又写游鱼之乐,这是互相映衬。将游者的喜悦心情投射到游鱼身上,转化为游鱼的“乐”,并且是游鱼似乎在与游者交流这种乐趣。这样写,妙趣无穷,比正面说人之“乐”要巧妙得多。

全篇问题探究

2.[发散思维] 文章前面写“心乐之”,后面又写“凄神寒骨,悄怆幽邃”,一乐一忧似难相容,该如何理解?

探究一 柳宗元是为排遣心中之“忧”而发现这个小石潭的,因此,这里有小石潭的发现之乐,有潭水的清澈之乐,有潭中的鱼与游人的逗乐。“乐”是自然之乐,是自然界自身拥有的特征;“忧”是人心之忧,反映了作者痛苦遭遇下的心情。

全篇问题探究

探究二 因为作者离开了纷扰烦恼的官场这一是非之地,找到了小石潭这样一处清静之所,在这里看到游鱼的怡然自得,灵魂得到了净化和复归。水之清,鱼之乐,给失意的作者带来了片刻的欢乐。但他内心的忧烦是挥之不去的,所以片刻欢乐过后,忧烦又会涌上心头。

探究三 “乐”是“忧”的另一种表现形式。柳宗元参与改革,失败被贬,心中愤懑难平。因而凄苦是他感情的主调,而寄情山水正是为了摆脱这种抑郁的心情;但这种欢乐毕竟是暂时 的,一经凄清环境的触发,忧伤、悲凉的心境便会流露出来。

全篇问题探究

生活只有在平淡无味的人看来才是空虚而平淡无味的。

——车尔尼雪夫斯基

相信生活,它给人的教益比任何一本书籍都好。

——歌德

假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里须要镇静:相信吧,快乐的日子将会来临。 ——普希金

一课一德一行

古人言

——热爱生活

中国学生发展核心素养之“健康生活”

苏东坡一生“历典八州”,频遭贬谪,但他始终以从容、潇洒、旷达的心态来面对一切挫折,从来没有被打倒。

我们知道,一个人灵魂的有趣总是表现在他的日常生活中。苏东坡研究出了“火候足时他自美”的秘制东坡肉;他学酿酒时又有“一日小沸鱼吐沫,二日眩转清光活。三日开瓮香满城,快泻银瓶不须拨”的专注与情趣;他还有夜赏海棠的雅趣,“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”。

一课一德一行

古人行

苏东坡与文友们对酒当歌,吟诗作赋,绝对是性情中人;他与挚友佛印坐禅神侃,亦庄亦谐,又像个老顽童。这些无不体现出苏东坡是一位富有生活情趣的文学家,他有着特立独行的有趣灵魂。

一课一德一行

相较于裴爱民这个名字,人们更熟悉的是她的笔名——“田鼠大婶”。在《田鼠大婶的日记》中,裴爱民用诗意的文字书写着西北辽阔的土地,书写着沉默的高大树木,她用恳切的语言描绘着自己的农村生活: 春耕夏耘、犁地喂羊……

一课一德一行

今人行

初中毕业后,裴爱民随父母在家务农,她的手拿起过割麦的镰刀,牵起过牧羊的麻绳,却从未放下写作的笔。在劳作之余,她总是随身携带纸笔,在劳动间隙将飘动的白云、摇曳的麦草全都用文字记录下来。人们习以为常的风土人情,在她的眼中充满着无尽的诗意与美好,她以笔为针,将自己平凡的生活织成秀丽锦缎。裴爱民在沙漠里种出了梦想的花,让它生根发芽,也用文字和图画诠释了乡村的“诗和远方”。

一课一德一行

利用双休日,走进田间地头,体验农民劳作的过程,感受粮食的来之不易。小组讨论,写一份倡议书,呼吁同学们增强热爱生活、节约粮食的意识。

一课一德一行

一行

中考这么考

阅读《小石潭记》,完成下面小题。

《小石潭记》原文见本课“课文细讲点拨”板块。

1. “隶而从者”中的“从”与下列词语中加点的“从”,意思相同的一项是( )

A. 从头至尾 B. 择善而从

C. 从长计议 D. 从天而降

B

·

·

·

·

中考这么考

2. 对“其境过清”中“境”的理解,下列不正确的一项是( )

A. 溪水时隐时现,溪岸交错不齐,渺远不见源头。

B. 竹子树木丛生,枝叶茂密繁多,环绕小潭四周。

C. 地处荒僻之野,平时没有人来,环境寂静寥落。

D. 小潭清幽深邃,风光明媚可爱,空气清爽宜人。

D

中考这么考

3. 根据《小石潭记》及下面的材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

二十五,游里湖,登放鹤亭,旋泊西泠桥。登岸步入西村,隔岸望孤山后。朱阑傍水,翠幕垂窗,古楼覆屋,小艇系门。余乃悦其幽寂,呼舟对渡,果佳境也。

(取材于浦祊君《游明圣湖日记》)

中考这么考

“隔”,产生距离,引发好奇。柳宗元隔竹听声,小石潭水声“如鸣珮环”,他“心乐之”,于是“___________”,探看小潭全貌;浦祊君隔岸观景,孤山后景色秀丽,色彩斑斓,他“悦其幽寂”,于是“___________”,得以欣赏“佳境”。

伐竹取道

呼舟对渡

唐代有一位著名作家,他曾经被贬到湖南的永州做司马。在此期间,写下了一组著名的山水游记,合称《永州八记》柳宗元。今天老师就带你们到永州的小石潭看看,被贬后的诗人为摆脱抑郁悲愤之情,常常寄情于山水之 间,有一天他来到了小石潭,写下了《小石潭记》。

导入

10 小石潭记

第一课时

学习目标

1

2

诵读:疏通文意,整体感知课文内容,熟读成诵。

阅读目标

游记特点:把握作品作为典型游记的特点,学习文章移步换景和定点观察相结合的写作方法。

重点,涉及思考探究一、积累拓展四

3

情感:体会作者于文中表现出的心情变化及含蓄流露的心境。

重点,涉及积累拓展五

难点,涉及思考探究二

学习目标

感受自然之美,陶冶情操,培养健康的审美情趣,做一个热爱生活的人。

立德树人

柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西永济西)人,世称“柳河东”,又因官居柳州刺史,人称“柳柳州”,唐代文学家。他与韩愈共同倡导古文运动,并称“韩柳”;与刘禹锡并称“刘柳”;与韩愈、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩,并称为“唐宋八大家”。有《柳河东集》传世。

作者简介

预习资料速查

巧记:一韩一柳一欧阳,

三苏曾巩第一王。

本文选自《柳河东集》。柳宗元于唐顺宗永贞元年(805)被贬为永州司马后,寄情山水,写了八篇游记,史称“永州八记”。《小石潭记》是其中的第四篇,原题为《至小丘西小石潭记》,在游历程序上它与前三篇相接,而在写景状物上更加精妙,在表达自己内心情感时也更加曲折含蓄。

背景资料

预习资料速查

文言知识速查

重点字

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

篁( )竹 清冽( ) 坻( ) 嵁( )

蒙络摇缀( ) 俶( )尔 翕( )忽

斗折( )蛇行 犬牙差( )互 寂寥( )

悄( )怆 幽邃( ) 奉壹( )

huáng

liè

chí

字音易错。

kān

zhuì

chù

字音易错,注意声母。

xī

zhé

cī

liáo

qiǎo

suì

yī

文言知识速查

一词多义

全石以为底( )

为坻,为屿,为嵁,为岩( )

1.为

·

潭西南而望( )

乃记之而去( )

隶而从者( )

2.而

·

·

·

动词,作为

动词,成为

连词,表方式或状态

连词,表顺承

连词,表方式或状态

·

文言知识速查

潭中鱼可百许头( )

明灭可见( )

3.可

·

全石以为底( )

卷石底以出( )

以其境过清( )

4.以

·

·

·

·

副词,大约

助动词,可以

介词,用

连词,而

介词,因为

文言知识速查

水尤清冽( )

以其境过清( )

5.清

如鸣珮环( )

四面竹树环合( )

6.环

·

·

·

·

形容词,清澈

形容词,凄清

名词,玉饰

动词,环绕

文言知识速查

伐竹取道( )

不足为外人道也( )

7.道

从小丘西行百二十步( )

隶而从者( )

8.从

·

·

·

·

名词,道路

动词,说

介词,由、自

动词,跟随

皆若空游无所依( )

似与游者相乐( )

9.游

·

·

动词,游动

动词,游玩

1. 影布石上

(

)

2. 不可久居

( )

3. 乃记之而去

[

]

文言知识速查

古今异义

·

古义:映照。今义:用棉、麻等织成的,可以做衣服或其他物件的材料。

古义:停留。今义:住所;住。

古义:离开。今义:

从所在地到别的地方(跟“来”相对)。

·

·

4. 余弟宗玄

( )

5. 崔氏二小生

(

)

文言知识速查

·

古义:人称代词,我。今义:剩下。

古义:年轻人。

今义:戏曲中生角的一种,扮演青年男子。

·

·

1. 从小丘西行百二十步( )

2. 心乐之( )

3. 伐竹取道,下见小潭( )

4. 皆若空游无所依( )

5. 潭西南而望( )

文言知识速查

词类活用

·

方位名词作状语,向西

形容词的意动用法,以……为乐

方位名词作状语,向下

名词作状语,在空中

方位名词作状语,向西南

·

·

·

·

·

6. 斗折蛇行

(

)

7. 其岸势犬牙差互

( )

8. 凄神寒骨

( )

文言知识速查

·

斗:名词作状语,像北斗星那样;

蛇:名词作状语,像蛇那样

名词作状语,像狗的牙齿那样

形容词的使动用法,使……悲伤,使……寒冷

·

·

·

·

·

省略句

1. 坐潭上

( )

2. 斗折蛇行( )

倒装句

1. 如鸣珮环( )

2. 卷石底以出( )

3. 全石以为底( )

文言知识速查

文言句式

句首省略主语“余”,“坐”后面省略介词“于”

“斗”前省略主语“溪水”

谓语前置,应为“如珮环鸣”

主谓倒装,应为“石底卷以出”

宾语前置,应为“以全石为底”

作者是如何发现小石潭的?

作者为什么要离开小石潭?

发现小石潭

离开小石潭

描绘小石潭

作者记述这次游小石潭

的经过的目的是什么?

写作目的

预习问题引导

作者是如何描绘小石潭的样子的?

2

导思

1

导思

3

导思

4

关键词:美景、悲情

带着问题读课文

导思

课文细讲点拨

读法指导

本文是一篇优美的散文,作者采用了动静结合、正面描写与侧面描写相结合的手法。我们要通过诵读理解语言蕴含的情感,然后通过诵读的技巧体现自己对情感的理解。

如“水尤清冽”中的“尤”,要重读,采用拖音的方式,读出作者发现小石潭的惊喜;“佁然不动,俶尔远逝”中的“佁然”“俶尔”,要读得舒缓、轻松,进而感受作者欣赏鱼儿戏水时悠闲、愉悦的心情;“寂寥无人,凄神寒 骨,悄怆幽邃”,同样要读得缓慢,声音要低沉,读出作者内心的苦闷和凄凉。

课文整体点拨

课文主旨

本文以游踪为线索,描绘了小石潭秀美的景色,着意渲染了寂寥无人、凄神寒骨、悄怆幽邃的气氛,抒发了作者被贬后的寂寞凄苦之情。

游记主旨概括:游踪+景色+气氛+感情。

课文结构

第二课时

10 小石潭记

1.摹写景物,手法多样。

第一段属于移步换景,写发现小石潭的经过,由小丘到篁竹,由篁竹到水声,由水声寻到小石潭,充满了探奇的情趣,逐渐为人们展开了一幅美妙的图画。第二段属于定点特写,刻画了游鱼与潭水。写游鱼时采用动静结合的手法,生动地描绘出游鱼的活泼可爱;写游鱼的“皆若空游无所依”,侧面突出了潭水的清澈透明;游鱼“似与游者相乐”也衬托出作者当时的喜悦心情。

特色总结

2.抓住特征,细致描绘。

本文作者善于用鲜明生动的语言写景状物,给人留下深刻的印象。如,写溪流:向西南望去,溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现;写溪岸的形状:像狗的牙齿那样交错不齐。巧用比喻,形象生动。

特色总结

3.寓情于景,情景交融。

文中写小石潭的曲径通幽,写游鱼的悠然自得,写潭水的空明清澈,写环境的清冷幽寂,都不是单纯的景物描写,而是融入了作者复杂的情感,所谓“一切景语皆情语”。情感的微妙变化,或暂时的喜,或喜后的忧,都是与作者那排遣不开的苦闷心情联系在一起的。

特色总结

1.[重点] 文中第二段是怎样运用衬托手法来表现水之“清”和人之“乐”的?

“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”,写鱼儿像在空中游动,什么依傍也没有。“日光下澈,影布石上”写阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。以此来衬托水之“清”,使人真切地感到那是一潭清澈透明的水。

全篇问题探究

“似与游者相乐”既写游者之乐,又写游鱼之乐,这是互相映衬。将游者的喜悦心情投射到游鱼身上,转化为游鱼的“乐”,并且是游鱼似乎在与游者交流这种乐趣。这样写,妙趣无穷,比正面说人之“乐”要巧妙得多。

全篇问题探究

2.[发散思维] 文章前面写“心乐之”,后面又写“凄神寒骨,悄怆幽邃”,一乐一忧似难相容,该如何理解?

探究一 柳宗元是为排遣心中之“忧”而发现这个小石潭的,因此,这里有小石潭的发现之乐,有潭水的清澈之乐,有潭中的鱼与游人的逗乐。“乐”是自然之乐,是自然界自身拥有的特征;“忧”是人心之忧,反映了作者痛苦遭遇下的心情。

全篇问题探究

探究二 因为作者离开了纷扰烦恼的官场这一是非之地,找到了小石潭这样一处清静之所,在这里看到游鱼的怡然自得,灵魂得到了净化和复归。水之清,鱼之乐,给失意的作者带来了片刻的欢乐。但他内心的忧烦是挥之不去的,所以片刻欢乐过后,忧烦又会涌上心头。

探究三 “乐”是“忧”的另一种表现形式。柳宗元参与改革,失败被贬,心中愤懑难平。因而凄苦是他感情的主调,而寄情山水正是为了摆脱这种抑郁的心情;但这种欢乐毕竟是暂时 的,一经凄清环境的触发,忧伤、悲凉的心境便会流露出来。

全篇问题探究

生活只有在平淡无味的人看来才是空虚而平淡无味的。

——车尔尼雪夫斯基

相信生活,它给人的教益比任何一本书籍都好。

——歌德

假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里须要镇静:相信吧,快乐的日子将会来临。 ——普希金

一课一德一行

古人言

——热爱生活

中国学生发展核心素养之“健康生活”

苏东坡一生“历典八州”,频遭贬谪,但他始终以从容、潇洒、旷达的心态来面对一切挫折,从来没有被打倒。

我们知道,一个人灵魂的有趣总是表现在他的日常生活中。苏东坡研究出了“火候足时他自美”的秘制东坡肉;他学酿酒时又有“一日小沸鱼吐沫,二日眩转清光活。三日开瓮香满城,快泻银瓶不须拨”的专注与情趣;他还有夜赏海棠的雅趣,“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”。

一课一德一行

古人行

苏东坡与文友们对酒当歌,吟诗作赋,绝对是性情中人;他与挚友佛印坐禅神侃,亦庄亦谐,又像个老顽童。这些无不体现出苏东坡是一位富有生活情趣的文学家,他有着特立独行的有趣灵魂。

一课一德一行

相较于裴爱民这个名字,人们更熟悉的是她的笔名——“田鼠大婶”。在《田鼠大婶的日记》中,裴爱民用诗意的文字书写着西北辽阔的土地,书写着沉默的高大树木,她用恳切的语言描绘着自己的农村生活: 春耕夏耘、犁地喂羊……

一课一德一行

今人行

初中毕业后,裴爱民随父母在家务农,她的手拿起过割麦的镰刀,牵起过牧羊的麻绳,却从未放下写作的笔。在劳作之余,她总是随身携带纸笔,在劳动间隙将飘动的白云、摇曳的麦草全都用文字记录下来。人们习以为常的风土人情,在她的眼中充满着无尽的诗意与美好,她以笔为针,将自己平凡的生活织成秀丽锦缎。裴爱民在沙漠里种出了梦想的花,让它生根发芽,也用文字和图画诠释了乡村的“诗和远方”。

一课一德一行

利用双休日,走进田间地头,体验农民劳作的过程,感受粮食的来之不易。小组讨论,写一份倡议书,呼吁同学们增强热爱生活、节约粮食的意识。

一课一德一行

一行

中考这么考

阅读《小石潭记》,完成下面小题。

《小石潭记》原文见本课“课文细讲点拨”板块。

1. “隶而从者”中的“从”与下列词语中加点的“从”,意思相同的一项是( )

A. 从头至尾 B. 择善而从

C. 从长计议 D. 从天而降

B

·

·

·

·

中考这么考

2. 对“其境过清”中“境”的理解,下列不正确的一项是( )

A. 溪水时隐时现,溪岸交错不齐,渺远不见源头。

B. 竹子树木丛生,枝叶茂密繁多,环绕小潭四周。

C. 地处荒僻之野,平时没有人来,环境寂静寥落。

D. 小潭清幽深邃,风光明媚可爱,空气清爽宜人。

D

中考这么考

3. 根据《小石潭记》及下面的材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

二十五,游里湖,登放鹤亭,旋泊西泠桥。登岸步入西村,隔岸望孤山后。朱阑傍水,翠幕垂窗,古楼覆屋,小艇系门。余乃悦其幽寂,呼舟对渡,果佳境也。

(取材于浦祊君《游明圣湖日记》)

中考这么考

“隔”,产生距离,引发好奇。柳宗元隔竹听声,小石潭水声“如鸣珮环”,他“心乐之”,于是“___________”,探看小潭全貌;浦祊君隔岸观景,孤山后景色秀丽,色彩斑斓,他“悦其幽寂”,于是“___________”,得以欣赏“佳境”。

伐竹取道

呼舟对渡

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读