统编版语文八年级下册6.《阿西莫夫短文两篇》课件(共56张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册6.《阿西莫夫短文两篇》课件(共56张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

导入

文章的题目通常对文章有一定的概括或提示作用,看到本文的题目《被压扁的沙子》,你猜想本文会写些什么呢?大概会介绍类似沙子为什么被压扁,或者被压扁的沙子是什么样的之类的问题吧.

本文到底介绍什么科学知识,我们肯定能在文章里找到答案就请大家和我一起进入阿西莫夫书写的科学世界吧!

6 被压扁的沙子

学习目标

阅读目标

1

2

说明对象:整体感知文章内容,把握文章阐述的事理。

说明顺序:理清说明顺序,体会课文在材料组织上的特点。

重点,涉及思考探究一

难点,涉及思考探究二

3

行文逻辑:梳理文章的内在逻辑关系,在此基础上体会事理说明文的特点。

学习目标

1

2

思路:掌握缜密、严谨的分析思路。

写作目标

说明方法:学习运用作比较、列数字、打比方等说明方法说明事理。

学习目标

激发热爱科学、主动探索的精神,做一个善于思考、追求真理的人。

立德树人

阿西莫夫(1920—1992),美国科普作家、科幻小说家。主要科普作品有《阿西莫夫最新科学指南》《数的趣谈》等,重要科幻文学作品包括“机器人系列”“银河帝国系列”“基地系列”中的多部中长篇小说。曾获代表科幻界最高荣誉的“雨果奖”和“星云终身成就大师奖”。代表作有《基地》《新疆域》等。

作者简介

预习资料速查

背景资料

预习资料速查

这两篇科普短文选自阿西莫夫晚年的著作《新疆域》。阿西莫夫在该书序言中说,这些文章,是“对科学近期进展的回顾和对导致我们形成清晰知识的历史成就的重新检讨与评价”。阿西莫夫认为,“科学是个极具活力的领域,而且它从来也没有像现在这样充满活力”,我们每个人都应该为科学的新进展而欣喜,“对展现在我们面前的令人敬畏的新疆域感到惊奇”。这两篇短文在原书中编排在一起,同在“地球科学新疆域”章节里,内容上有一定的关联,说明方法有异曲同工之妙,可以相互参照阅读。

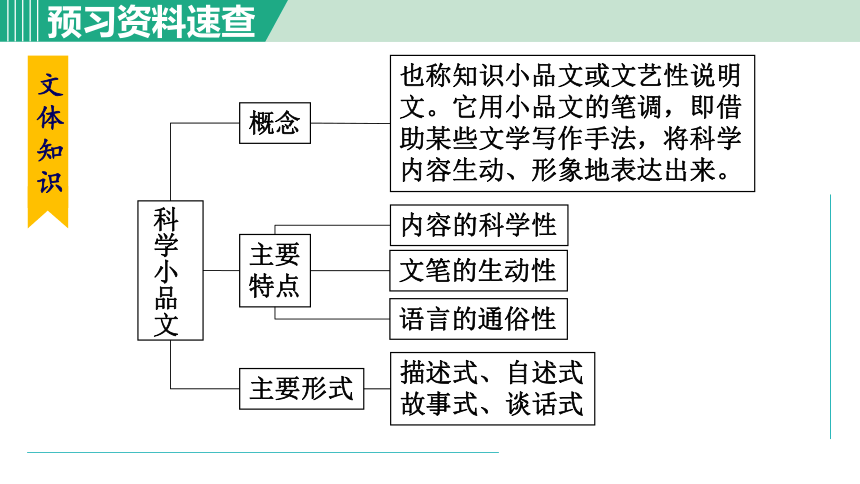

文体知识

预习资料速查

科学小品文

也称知识小品文或文艺性说明

文。它用小品文的笔调,即借

助某些文学写作手法,将科学

内容生动、形象地表达出来。

概念

内容的科学性

主要

特点

文笔的生动性

语言的通俗性

主要形式

描述式、自述式

故事式、谈话式

1. 彗( )星:绕着太阳旋转的一种星体,通常在背着太阳的一面拖着一条扫帚状的长尾巴,体积很大,密度很小。

2. 潮汐( ):通常指由于月球和太阳的引力而产生的水位定期涨落的现象。特指海潮。

3. 劫( )难:灾难;灾祸。

4. 致密:细而密;细致精密。

5. 陨( )石:含石质较多或全部是石质的陨星。

6. 追溯( ):逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

huì

字词知识速查

读读写写

字音易错,注意声母、韵母。

xī

jié

yǔn

sù

字形易错,

注意下面无“心”。

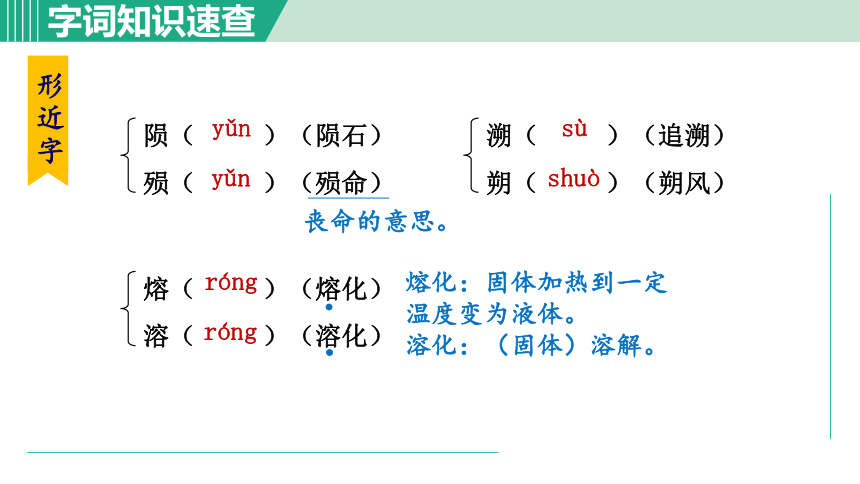

形近字

字词知识速查

陨( )(陨石)

殒( )(殒命)

yǔn

yǔn

溯( )(追溯)

朔( )(朔风)

sù

shuò

熔( )(熔化)

溶( )(溶化)

róng

róng

熔化:固体加热到一定

温度变为液体。

溶化:(固体)溶解。

·

·

丧命的意思。

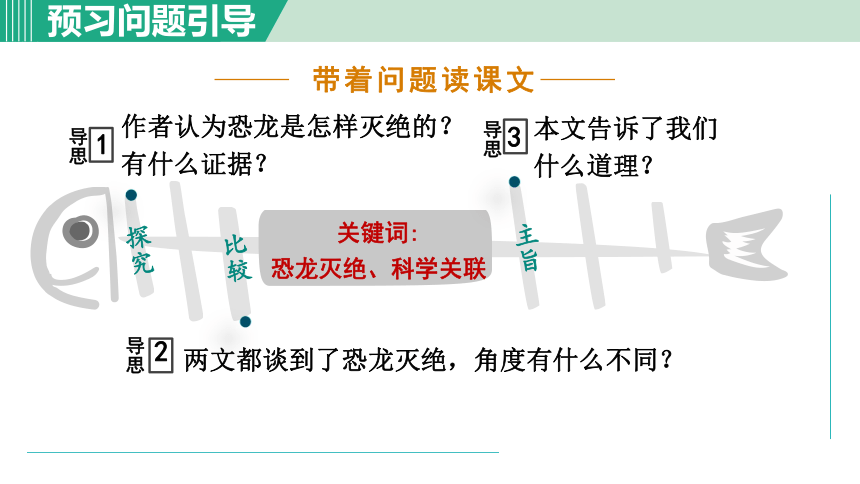

作者认为恐龙是怎样灭绝的?有什么证据?

本文告诉了我们什么道理?

探究

比较

预习问题引导

两文都谈到了恐龙灭绝,角度有什么不同?

2

导思

1

导思

3

带着问题读课文

导思

主旨

关键词:

恐龙灭绝、科学关联

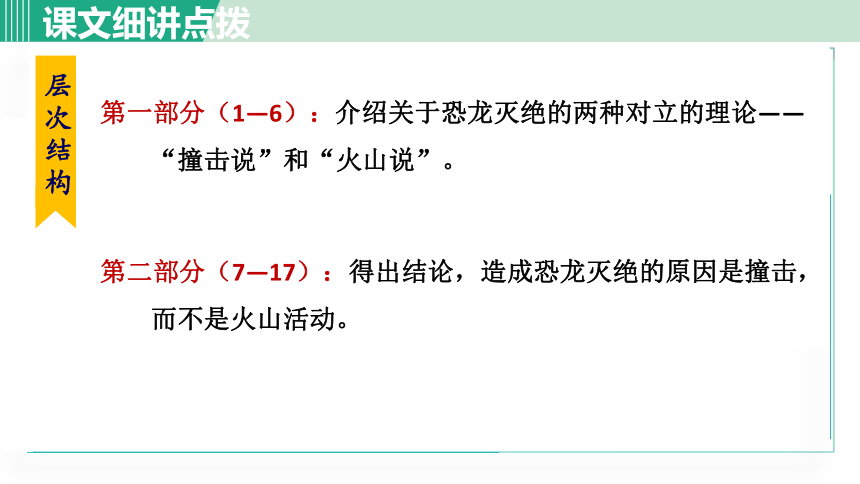

课文细讲点拨

层次结构

第一部分(1—6):介绍关于恐龙灭绝的两种对立的理论——“撞击说”和“火山说”。

第二部分(7—17):得出结论,造成恐龙灭绝的原因是撞击,而不是火山活动。

课文整体点拨

课文主旨

《被压扁的沙子》一文通过对“被压扁的沙子”的产生原因、分布和特性等的介绍,证明了恐龙灭绝的原因不是火山活动而是撞击,表明不同科学领域的发现可以互相启发,从而发现新的论据或得出新的结论。

课文结构

提出问题

被压扁的沙子

分析问题

得出结论

科学的实验

严密的推理

受到强烈撞击

斯石英才出现

严

谨

求

实

恐龙灭绝的原因(撞击说、火山说)

造成恐龙灭绝的原因是撞击

1.题目“被压扁的沙子”是否离题?换成“恐龙是怎样灭绝的”好吗?为什么?

不离题。不可以。“被压扁的沙子”这一题目不仅没有离题,反而还能提示读者,对恐龙灭绝的原因的分析与对被压扁的沙子的科学发现和科学研究密不可分。此外,该文题能引起读者的阅读兴趣。换成“恐龙是怎样灭绝的”,则达不到这样的效果。

全篇问题探究

2.[发散思维]《恐龙无处不有》和《被压扁的沙子》两篇短文有什么异同?

全篇问题探究

短文 《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

相同点 ①主旨相同,都证明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”的主旨。②同为科学小品文。③语言风格相同,既严密准确,又简明精练、幽默风趣。 全篇问题探究

短文 《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

不同点 两文的侧重点不同,虽然都写到了恐龙的灭绝,但《恐龙无处不有》是为了证明另一个科学理论——“板块构造”理论的正确性,而《被压扁的沙子》则是将恐龙灭绝的原因作为探讨的主要内容,将“被压扁的沙子”作为证据。 1.逻辑严谨,说理透彻。

两篇短文在叙述时,都是先提出问题,然后做出假设,经过推理论证之后得出结论。这样使得短文说理非常严密,有层次。这两篇短文所说明的事理非常抽象,有不少读者难以理解的概念,如“板块构造”“泛大陆”“斯石英”等,但作者在选材时,利用人们熟悉的事物进行说明,使被说明的事理浅显易懂。

特色总结

2.语言精练,幽默风趣。

课文既有科普文简洁、准确的特点,又幽默风趣。如《恐龙无处不有》一文的开头,作者仅用短短的两句议论就把各科学领域之间的相互关系表达了出来。在《被压扁的沙子》一文中,作者仅用“争论不休”一词,就生动地反映了科学家研究恐龙灭绝原因的情形。“万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击”这句话既俏皮又并非无稽之谈,强调了天文学研究的现实意义。

特色总结

中考这么考

阅读下面的古诗,完成后面小题。

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

中考这么考

题西林壁

苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

中考这么考

1. 对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《游山西村》一诗写的是诗人游山西村的见闻和感受,诗句无一“游”字,却处处扣“游”,表现出诗人游兴十足。

B.《题西林壁》中“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见,概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

C.《游山西村》颈联写村中欢天喜地举行春社活动,以及活动中人们粗陋的衣着,体现了当地民风的质朴和村民生活的艰辛。

D.《游山西村》中“拄杖无时夜叩门”一句,从侧面表现了诗人对山西村的优美自然风光和淳朴民风的喜爱与向往之情。

C

中考这么考

2. 明代杨慎在《升庵诗话》中评价“宋人诗主理”,意思是说宋代的诗歌富含哲理。请任选两首诗歌中的一处画线句,谈谈其蕴含的哲理。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例一:陆诗画线句蕴含着坚持不懈终会走出困境的哲理。

示例二:苏诗画线句蕴含着因看问题的角度不同,对事物的认识也会不同的哲理。(或:要认识事物的全貌,必须打破局限,摆脱主观成见。)

中考这么考

阅读下面的文言文,完成后面小题。

教学论

《学记》曰:“进而不顾其安①,使人不由其诚②,教人不尽其材。”人未安之,又进之;未喻之,又告之,徒使人生此节目③。不顾安,不由诚,不尽材,皆是施之妄④也。教人至难,必尽人之材,乃不误人。观可及处,然后告之。圣人之明,直⑤若庖丁解牛,皆知其隙,刃投余地,无全牛矣。人之才足以有为,但以其不由于诚,则不尽其才。若曰勉率而为之,则岂有由诚哉! (有删改)

注释 ①安:这里指适应,接受。②诚:真诚,真心。③节目:条目,项目。④妄:荒诞,无根据。⑤直:相当。

中考这么考

1. 下列句中加点的“则”与“则不尽其才”中的“则”的意思不同的一项是( )

A. 有仙则名

B. 居庙堂之高则忧其民

C. 入则无法家拂士

D. 思而不学则殆

·

·

·

·

C

中考这么考

2. 文章阐述的是一种儒家的教学观念。开篇首先从 ________(正/ 反) 面论述了 ________________________________、 _________________的危害。最后借庖丁解牛的典故,进一步对这种观点进行批驳。

反

片面追求教学速度

不因材施教

导入

导入

导入

在距今约2.3亿年前—6500万年前,地球上出现了一种奇异的爬行动物。它们与现代的蜥蜴有许多相似之处:身体表面覆盖着鳞片;它们的后代是由卵孵化出来的。在这漫长的1.65亿年间,它们成为了整个地球的主宰。它们经历了气候较为温暖的三叠纪,食物丰富的侏罗纪,充满了生存恐惧的白垩纪,它们作为过去的生物,人们给了它们一个名字——恐龙。

6 恐龙无处不有

学习目标

阅读目标

1

2

说明对象:整体感知文章内容,把握文章阐述的事理。

说明顺序:理清说明顺序,体会课文在材料组织上的特点。

重点,涉及思考探究一

难点,涉及思考探究二

3

行文逻辑:梳理文章的内在逻辑关系,在此基础上体会事理说明文的特点。

学习目标

1

2

思路:掌握缜密、严谨的分析思路。

写作目标

说明方法:学习运用作比较、列数字、打比方等说明方法说明事理。

学习目标

激发热爱科学、主动探索的精神,做一个善于思考、追求真理的人。

立德树人

阿西莫夫(1920—1992),美国科普作家、科幻小说家。主要科普作品有《阿西莫夫最新科学指南》《数的趣谈》等,重要科幻文学作品包括“机器人系列”“银河帝国系列”“基地系列”中的多部中长篇小说。曾获代表科幻界最高荣誉的“雨果奖”和“星云终身成就大师奖”。代表作有《基地》《新疆域》等。

作者简介

预习资料速查

背景资料

预习资料速查

这两篇科普短文选自阿西莫夫晚年的著作《新疆域》。阿西莫夫在该书序言中说,这些文章,是“对科学近期进展的回顾和对导致我们形成清晰知识的历史成就的重新检讨与评价”。阿西莫夫认为,“科学是个极具活力的领域,而且它从来也没有像现在这样充满活力”,我们每个人都应该为科学的新进展而欣喜,“对展现在我们面前的令人敬畏的新疆域感到惊奇”。这两篇短文在原书中编排在一起,同在“地球科学新疆域”章节里,内容上有一定的关联,说明方法有异曲同工之妙,可以相互参照阅读。

文体知识

预习资料速查

科学小品文

也称知识小品文或文艺性说明

文。它用小品文的笔调,即借

助某些文学写作手法,将科学

内容生动、形象地表达出来。

概念

内容的科学性

主要

特点

文笔的生动性

语言的通俗性

主要形式

描述式、自述式

故事式、谈话式

1. 臀( ):文中指高等动物后肢的上端和腰相连接的部分。

2. 骨骼( ):人和动物体内或体表坚硬的组织。

3. 漂( )移:在液体表面漂浮移动。

4. 流逝( ):像流水一样消逝。

5. 褶( )皱:文中指由于地壳运动,岩层受到挤压而形成连续弯曲的构造形式。

tún

字词知识速查

读读写写

字形易错,注意部首。

gé

piāo

shì

zhě

6. 携( )带:随身带着。

7. 两栖( ):可以在水中生活,也可以在陆地上生活。

8. 天衣无缝:形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。

xié

字词知识速查

字形易错,注意右半部分。

qī

字音易错,注意声母。

多音字

字词知识速查

( )(漂亮)

( )(漂白)

( )(漂移)

piào

piǎo

漂

piāo

( )(贝壳)

( )(地壳)

ké

qiào

壳

( )(天衣无缝)

( )(缝补)

fèng

féng

缝

缝:词性辨音法。

“缝”作名词时通常读“fèng”;作动词时通常读“féng”。

·

·

·

重点记忆。

形近字

字词知识速查

骼( )(骨骼)

骸( )(遗骸)

gé

hái

词 天衣无缝 滴水不漏

同 均有“严密,没有一点儿破绽”之意。 异 侧重指事物本身没有一点儿破绽。 侧重指说话、做事十分周密,没有漏洞。

例 ①他这个计划可以说是天衣无缝。 ②她能言善辩,说出的话滴水不漏。

近义词辨析

字词知识速查

适用对象不同。

《恐龙无处不有》中为什么每个大陆都发现了恐龙化石?

本文告诉了我们什么道理?

内容

比较

预习问题引导

两文都谈到了恐龙灭绝,角度有什么不同?

2

导思

1

导思

3

带着问题读课文

导思

主旨

关键词:

恐龙灭绝、科学关联

课文初读感知

层次结构

第一部分(1):提出观点——不同科学领域之间是紧密相连的。

第二部分(2—14):说明过程——用南极洲恐龙化石的发现,证明了“板块构造”理论。

第三部分(15):总结说明,照应开头。

一个科学领域

其他科学领域

紧密相连→点明主旨

课文整体点拨

课文主旨

《恐龙无处不有》一文通过恐龙化石无处不有证明了“板块构造”理论的正确性,说明不同科学领域的发现可以互相启发,从而发现新的论据或得出新的结论。

一课一法一练

打比方

一法

运用:(1) 抓住特征。所打的比方应抓住事物特征、本质及说明的主旨,切不可片面追求生动而损害事物的本来面目。

(2) 通俗贴切。所打的比方必须是以具体、浅显、熟知的事物去说明或描述抽象、深奥、生疏的事物。

(3) 不能滥用。打比方是说明的一种辅助手段,所以,不能离开说明的需要,对什么事物都比喻一番,那样往往会适得其反。

一课一法一练

教室的中间是四排排列得整整齐齐的课桌椅。教室正面的墙上是一块长方形的黑板,它就像一块黑色的农田,老师就在这里播撒知识的种子。黑板的左边是一个书橱,书橱里有很多课外书,多读课外书可以扩大我们的知识面。

运用打比方的说明方法,形象地说明了黑板的作用,十分生动。

一例

一课一法一练

一练

拱式桥是古代桥梁建筑的瑰宝,其结构独特,外观优雅,给交通带来了便利,更蕴含着丰富的工程智慧和美学价值。为了让大家深入了解拱式桥的结构原理、历史发展及其在现代工程中的应用,学校特举办“探索拱式桥的奥秘”的活动,让大家亲手设计与制作小型拱式桥模型,激发大家对工程技术的兴趣与创造力。你作为材料搜集组的一员,请运用打比方的说明方法写一段文字,描述拱式桥。200 字左右。

一课一法一练

古人言

科学是到处为家的,不过,在任何不播种的地方,是绝不会得到丰收的。——赫尔岑

有两种人是在白白地劳动和无谓地努力:一种是积累了财富而不去使用的人,另一种是学会了科学而不去应用的人。——萨迪

一课一德一行

——探究科学

中国学生发展核心素养之“勇于探究”

古人行

古人行 张衡,东汉天文学家,南阳郡西鄂县(今河南省南阳市)人,自幼喜欢读书,也喜欢研究算学、天文、地理和机械制造等。

中国古代存在三种关于天体运动和宇宙结构的学说,即“盖天说”“浑天说”和“宣夜说”。“盖天说”认为天在上,地在下,天像一个半球形的罩子,大地是方形的。

一课一德一行

“浑天说”主张天是浑圆的,日月星辰会转入地下。早期的“浑天说”认为大地是浮在水上的,改进后的“浑天说”认为大地是浮在气中的。“宣夜说”认为天没有固定的形状,而是无边无际的充满气体的空间,日月星辰都飘浮在气体中。张衡根据自己对天体运行的认识和实际观察,认为“浑天说”比较符合观测实际。他还制作了一个能够精确演示浑天思想的“浑天仪”。

一课一德一行

今人行

俞鸿儒,这个名字可能对于很多人来说并不熟悉,但他在我国激波管、激波风洞研究及其应用领域,却是无人不知、无人不晓。俞鸿儒1928 年出生于江西广丰,他从小就展现出了对科学的浓厚兴趣。1953 年,他从大连工学院毕业后,留校任教。1956 年,他选择了继续深造,报考了中国科学院力学研究所的研究生,师从著名力学家郭永怀。

一课一德一行

在郭永怀的指导下,俞鸿儒开始了激波风洞的研究。1958 年,他担任组长的激波管组成功研制出了我国第一代激波管,为我国的风洞研究奠定了坚实的基础。当时的中国经济基础薄弱,电力短缺,无法效仿国外风洞研究的发展路线。在钱学森、郭永怀等前辈的鼓励支持下,俞鸿儒带领团队一次次试错、复盘,终于为我国风洞研究“炸”出了一条新路。

一课一德一行

在这条新路上,俞鸿儒不断取得突破。他带领团队相继建成了JF-8 激波风洞、国际上首座爆轰驱动高焓激波风洞JF-10 等重要实验装置。这些装置的建成,不仅为我国的高超声速研究提供了强有力的支撑,也为我国的国防和经济建设做出了重大贡献。

一课一德一行

搜集“中国航天人”的英雄事迹,召开一次主题班会,激发大家热爱科学、刻苦学习的热情。

一课一德一行

一行

课文结构

导入

文章的题目通常对文章有一定的概括或提示作用,看到本文的题目《被压扁的沙子》,你猜想本文会写些什么呢?大概会介绍类似沙子为什么被压扁,或者被压扁的沙子是什么样的之类的问题吧.

本文到底介绍什么科学知识,我们肯定能在文章里找到答案就请大家和我一起进入阿西莫夫书写的科学世界吧!

6 被压扁的沙子

学习目标

阅读目标

1

2

说明对象:整体感知文章内容,把握文章阐述的事理。

说明顺序:理清说明顺序,体会课文在材料组织上的特点。

重点,涉及思考探究一

难点,涉及思考探究二

3

行文逻辑:梳理文章的内在逻辑关系,在此基础上体会事理说明文的特点。

学习目标

1

2

思路:掌握缜密、严谨的分析思路。

写作目标

说明方法:学习运用作比较、列数字、打比方等说明方法说明事理。

学习目标

激发热爱科学、主动探索的精神,做一个善于思考、追求真理的人。

立德树人

阿西莫夫(1920—1992),美国科普作家、科幻小说家。主要科普作品有《阿西莫夫最新科学指南》《数的趣谈》等,重要科幻文学作品包括“机器人系列”“银河帝国系列”“基地系列”中的多部中长篇小说。曾获代表科幻界最高荣誉的“雨果奖”和“星云终身成就大师奖”。代表作有《基地》《新疆域》等。

作者简介

预习资料速查

背景资料

预习资料速查

这两篇科普短文选自阿西莫夫晚年的著作《新疆域》。阿西莫夫在该书序言中说,这些文章,是“对科学近期进展的回顾和对导致我们形成清晰知识的历史成就的重新检讨与评价”。阿西莫夫认为,“科学是个极具活力的领域,而且它从来也没有像现在这样充满活力”,我们每个人都应该为科学的新进展而欣喜,“对展现在我们面前的令人敬畏的新疆域感到惊奇”。这两篇短文在原书中编排在一起,同在“地球科学新疆域”章节里,内容上有一定的关联,说明方法有异曲同工之妙,可以相互参照阅读。

文体知识

预习资料速查

科学小品文

也称知识小品文或文艺性说明

文。它用小品文的笔调,即借

助某些文学写作手法,将科学

内容生动、形象地表达出来。

概念

内容的科学性

主要

特点

文笔的生动性

语言的通俗性

主要形式

描述式、自述式

故事式、谈话式

1. 彗( )星:绕着太阳旋转的一种星体,通常在背着太阳的一面拖着一条扫帚状的长尾巴,体积很大,密度很小。

2. 潮汐( ):通常指由于月球和太阳的引力而产生的水位定期涨落的现象。特指海潮。

3. 劫( )难:灾难;灾祸。

4. 致密:细而密;细致精密。

5. 陨( )石:含石质较多或全部是石质的陨星。

6. 追溯( ):逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

huì

字词知识速查

读读写写

字音易错,注意声母、韵母。

xī

jié

yǔn

sù

字形易错,

注意下面无“心”。

形近字

字词知识速查

陨( )(陨石)

殒( )(殒命)

yǔn

yǔn

溯( )(追溯)

朔( )(朔风)

sù

shuò

熔( )(熔化)

溶( )(溶化)

róng

róng

熔化:固体加热到一定

温度变为液体。

溶化:(固体)溶解。

·

·

丧命的意思。

作者认为恐龙是怎样灭绝的?有什么证据?

本文告诉了我们什么道理?

探究

比较

预习问题引导

两文都谈到了恐龙灭绝,角度有什么不同?

2

导思

1

导思

3

带着问题读课文

导思

主旨

关键词:

恐龙灭绝、科学关联

课文细讲点拨

层次结构

第一部分(1—6):介绍关于恐龙灭绝的两种对立的理论——“撞击说”和“火山说”。

第二部分(7—17):得出结论,造成恐龙灭绝的原因是撞击,而不是火山活动。

课文整体点拨

课文主旨

《被压扁的沙子》一文通过对“被压扁的沙子”的产生原因、分布和特性等的介绍,证明了恐龙灭绝的原因不是火山活动而是撞击,表明不同科学领域的发现可以互相启发,从而发现新的论据或得出新的结论。

课文结构

提出问题

被压扁的沙子

分析问题

得出结论

科学的实验

严密的推理

受到强烈撞击

斯石英才出现

严

谨

求

实

恐龙灭绝的原因(撞击说、火山说)

造成恐龙灭绝的原因是撞击

1.题目“被压扁的沙子”是否离题?换成“恐龙是怎样灭绝的”好吗?为什么?

不离题。不可以。“被压扁的沙子”这一题目不仅没有离题,反而还能提示读者,对恐龙灭绝的原因的分析与对被压扁的沙子的科学发现和科学研究密不可分。此外,该文题能引起读者的阅读兴趣。换成“恐龙是怎样灭绝的”,则达不到这样的效果。

全篇问题探究

2.[发散思维]《恐龙无处不有》和《被压扁的沙子》两篇短文有什么异同?

全篇问题探究

短文 《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

相同点 ①主旨相同,都证明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”的主旨。②同为科学小品文。③语言风格相同,既严密准确,又简明精练、幽默风趣。 全篇问题探究

短文 《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

不同点 两文的侧重点不同,虽然都写到了恐龙的灭绝,但《恐龙无处不有》是为了证明另一个科学理论——“板块构造”理论的正确性,而《被压扁的沙子》则是将恐龙灭绝的原因作为探讨的主要内容,将“被压扁的沙子”作为证据。 1.逻辑严谨,说理透彻。

两篇短文在叙述时,都是先提出问题,然后做出假设,经过推理论证之后得出结论。这样使得短文说理非常严密,有层次。这两篇短文所说明的事理非常抽象,有不少读者难以理解的概念,如“板块构造”“泛大陆”“斯石英”等,但作者在选材时,利用人们熟悉的事物进行说明,使被说明的事理浅显易懂。

特色总结

2.语言精练,幽默风趣。

课文既有科普文简洁、准确的特点,又幽默风趣。如《恐龙无处不有》一文的开头,作者仅用短短的两句议论就把各科学领域之间的相互关系表达了出来。在《被压扁的沙子》一文中,作者仅用“争论不休”一词,就生动地反映了科学家研究恐龙灭绝原因的情形。“万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击”这句话既俏皮又并非无稽之谈,强调了天文学研究的现实意义。

特色总结

中考这么考

阅读下面的古诗,完成后面小题。

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

中考这么考

题西林壁

苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

中考这么考

1. 对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《游山西村》一诗写的是诗人游山西村的见闻和感受,诗句无一“游”字,却处处扣“游”,表现出诗人游兴十足。

B.《题西林壁》中“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见,概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

C.《游山西村》颈联写村中欢天喜地举行春社活动,以及活动中人们粗陋的衣着,体现了当地民风的质朴和村民生活的艰辛。

D.《游山西村》中“拄杖无时夜叩门”一句,从侧面表现了诗人对山西村的优美自然风光和淳朴民风的喜爱与向往之情。

C

中考这么考

2. 明代杨慎在《升庵诗话》中评价“宋人诗主理”,意思是说宋代的诗歌富含哲理。请任选两首诗歌中的一处画线句,谈谈其蕴含的哲理。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例一:陆诗画线句蕴含着坚持不懈终会走出困境的哲理。

示例二:苏诗画线句蕴含着因看问题的角度不同,对事物的认识也会不同的哲理。(或:要认识事物的全貌,必须打破局限,摆脱主观成见。)

中考这么考

阅读下面的文言文,完成后面小题。

教学论

《学记》曰:“进而不顾其安①,使人不由其诚②,教人不尽其材。”人未安之,又进之;未喻之,又告之,徒使人生此节目③。不顾安,不由诚,不尽材,皆是施之妄④也。教人至难,必尽人之材,乃不误人。观可及处,然后告之。圣人之明,直⑤若庖丁解牛,皆知其隙,刃投余地,无全牛矣。人之才足以有为,但以其不由于诚,则不尽其才。若曰勉率而为之,则岂有由诚哉! (有删改)

注释 ①安:这里指适应,接受。②诚:真诚,真心。③节目:条目,项目。④妄:荒诞,无根据。⑤直:相当。

中考这么考

1. 下列句中加点的“则”与“则不尽其才”中的“则”的意思不同的一项是( )

A. 有仙则名

B. 居庙堂之高则忧其民

C. 入则无法家拂士

D. 思而不学则殆

·

·

·

·

C

中考这么考

2. 文章阐述的是一种儒家的教学观念。开篇首先从 ________(正/ 反) 面论述了 ________________________________、 _________________的危害。最后借庖丁解牛的典故,进一步对这种观点进行批驳。

反

片面追求教学速度

不因材施教

导入

导入

导入

在距今约2.3亿年前—6500万年前,地球上出现了一种奇异的爬行动物。它们与现代的蜥蜴有许多相似之处:身体表面覆盖着鳞片;它们的后代是由卵孵化出来的。在这漫长的1.65亿年间,它们成为了整个地球的主宰。它们经历了气候较为温暖的三叠纪,食物丰富的侏罗纪,充满了生存恐惧的白垩纪,它们作为过去的生物,人们给了它们一个名字——恐龙。

6 恐龙无处不有

学习目标

阅读目标

1

2

说明对象:整体感知文章内容,把握文章阐述的事理。

说明顺序:理清说明顺序,体会课文在材料组织上的特点。

重点,涉及思考探究一

难点,涉及思考探究二

3

行文逻辑:梳理文章的内在逻辑关系,在此基础上体会事理说明文的特点。

学习目标

1

2

思路:掌握缜密、严谨的分析思路。

写作目标

说明方法:学习运用作比较、列数字、打比方等说明方法说明事理。

学习目标

激发热爱科学、主动探索的精神,做一个善于思考、追求真理的人。

立德树人

阿西莫夫(1920—1992),美国科普作家、科幻小说家。主要科普作品有《阿西莫夫最新科学指南》《数的趣谈》等,重要科幻文学作品包括“机器人系列”“银河帝国系列”“基地系列”中的多部中长篇小说。曾获代表科幻界最高荣誉的“雨果奖”和“星云终身成就大师奖”。代表作有《基地》《新疆域》等。

作者简介

预习资料速查

背景资料

预习资料速查

这两篇科普短文选自阿西莫夫晚年的著作《新疆域》。阿西莫夫在该书序言中说,这些文章,是“对科学近期进展的回顾和对导致我们形成清晰知识的历史成就的重新检讨与评价”。阿西莫夫认为,“科学是个极具活力的领域,而且它从来也没有像现在这样充满活力”,我们每个人都应该为科学的新进展而欣喜,“对展现在我们面前的令人敬畏的新疆域感到惊奇”。这两篇短文在原书中编排在一起,同在“地球科学新疆域”章节里,内容上有一定的关联,说明方法有异曲同工之妙,可以相互参照阅读。

文体知识

预习资料速查

科学小品文

也称知识小品文或文艺性说明

文。它用小品文的笔调,即借

助某些文学写作手法,将科学

内容生动、形象地表达出来。

概念

内容的科学性

主要

特点

文笔的生动性

语言的通俗性

主要形式

描述式、自述式

故事式、谈话式

1. 臀( ):文中指高等动物后肢的上端和腰相连接的部分。

2. 骨骼( ):人和动物体内或体表坚硬的组织。

3. 漂( )移:在液体表面漂浮移动。

4. 流逝( ):像流水一样消逝。

5. 褶( )皱:文中指由于地壳运动,岩层受到挤压而形成连续弯曲的构造形式。

tún

字词知识速查

读读写写

字形易错,注意部首。

gé

piāo

shì

zhě

6. 携( )带:随身带着。

7. 两栖( ):可以在水中生活,也可以在陆地上生活。

8. 天衣无缝:形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。

xié

字词知识速查

字形易错,注意右半部分。

qī

字音易错,注意声母。

多音字

字词知识速查

( )(漂亮)

( )(漂白)

( )(漂移)

piào

piǎo

漂

piāo

( )(贝壳)

( )(地壳)

ké

qiào

壳

( )(天衣无缝)

( )(缝补)

fèng

féng

缝

缝:词性辨音法。

“缝”作名词时通常读“fèng”;作动词时通常读“féng”。

·

·

·

重点记忆。

形近字

字词知识速查

骼( )(骨骼)

骸( )(遗骸)

gé

hái

词 天衣无缝 滴水不漏

同 均有“严密,没有一点儿破绽”之意。 异 侧重指事物本身没有一点儿破绽。 侧重指说话、做事十分周密,没有漏洞。

例 ①他这个计划可以说是天衣无缝。 ②她能言善辩,说出的话滴水不漏。

近义词辨析

字词知识速查

适用对象不同。

《恐龙无处不有》中为什么每个大陆都发现了恐龙化石?

本文告诉了我们什么道理?

内容

比较

预习问题引导

两文都谈到了恐龙灭绝,角度有什么不同?

2

导思

1

导思

3

带着问题读课文

导思

主旨

关键词:

恐龙灭绝、科学关联

课文初读感知

层次结构

第一部分(1):提出观点——不同科学领域之间是紧密相连的。

第二部分(2—14):说明过程——用南极洲恐龙化石的发现,证明了“板块构造”理论。

第三部分(15):总结说明,照应开头。

一个科学领域

其他科学领域

紧密相连→点明主旨

课文整体点拨

课文主旨

《恐龙无处不有》一文通过恐龙化石无处不有证明了“板块构造”理论的正确性,说明不同科学领域的发现可以互相启发,从而发现新的论据或得出新的结论。

一课一法一练

打比方

一法

运用:(1) 抓住特征。所打的比方应抓住事物特征、本质及说明的主旨,切不可片面追求生动而损害事物的本来面目。

(2) 通俗贴切。所打的比方必须是以具体、浅显、熟知的事物去说明或描述抽象、深奥、生疏的事物。

(3) 不能滥用。打比方是说明的一种辅助手段,所以,不能离开说明的需要,对什么事物都比喻一番,那样往往会适得其反。

一课一法一练

教室的中间是四排排列得整整齐齐的课桌椅。教室正面的墙上是一块长方形的黑板,它就像一块黑色的农田,老师就在这里播撒知识的种子。黑板的左边是一个书橱,书橱里有很多课外书,多读课外书可以扩大我们的知识面。

运用打比方的说明方法,形象地说明了黑板的作用,十分生动。

一例

一课一法一练

一练

拱式桥是古代桥梁建筑的瑰宝,其结构独特,外观优雅,给交通带来了便利,更蕴含着丰富的工程智慧和美学价值。为了让大家深入了解拱式桥的结构原理、历史发展及其在现代工程中的应用,学校特举办“探索拱式桥的奥秘”的活动,让大家亲手设计与制作小型拱式桥模型,激发大家对工程技术的兴趣与创造力。你作为材料搜集组的一员,请运用打比方的说明方法写一段文字,描述拱式桥。200 字左右。

一课一法一练

古人言

科学是到处为家的,不过,在任何不播种的地方,是绝不会得到丰收的。——赫尔岑

有两种人是在白白地劳动和无谓地努力:一种是积累了财富而不去使用的人,另一种是学会了科学而不去应用的人。——萨迪

一课一德一行

——探究科学

中国学生发展核心素养之“勇于探究”

古人行

古人行 张衡,东汉天文学家,南阳郡西鄂县(今河南省南阳市)人,自幼喜欢读书,也喜欢研究算学、天文、地理和机械制造等。

中国古代存在三种关于天体运动和宇宙结构的学说,即“盖天说”“浑天说”和“宣夜说”。“盖天说”认为天在上,地在下,天像一个半球形的罩子,大地是方形的。

一课一德一行

“浑天说”主张天是浑圆的,日月星辰会转入地下。早期的“浑天说”认为大地是浮在水上的,改进后的“浑天说”认为大地是浮在气中的。“宣夜说”认为天没有固定的形状,而是无边无际的充满气体的空间,日月星辰都飘浮在气体中。张衡根据自己对天体运行的认识和实际观察,认为“浑天说”比较符合观测实际。他还制作了一个能够精确演示浑天思想的“浑天仪”。

一课一德一行

今人行

俞鸿儒,这个名字可能对于很多人来说并不熟悉,但他在我国激波管、激波风洞研究及其应用领域,却是无人不知、无人不晓。俞鸿儒1928 年出生于江西广丰,他从小就展现出了对科学的浓厚兴趣。1953 年,他从大连工学院毕业后,留校任教。1956 年,他选择了继续深造,报考了中国科学院力学研究所的研究生,师从著名力学家郭永怀。

一课一德一行

在郭永怀的指导下,俞鸿儒开始了激波风洞的研究。1958 年,他担任组长的激波管组成功研制出了我国第一代激波管,为我国的风洞研究奠定了坚实的基础。当时的中国经济基础薄弱,电力短缺,无法效仿国外风洞研究的发展路线。在钱学森、郭永怀等前辈的鼓励支持下,俞鸿儒带领团队一次次试错、复盘,终于为我国风洞研究“炸”出了一条新路。

一课一德一行

在这条新路上,俞鸿儒不断取得突破。他带领团队相继建成了JF-8 激波风洞、国际上首座爆轰驱动高焓激波风洞JF-10 等重要实验装置。这些装置的建成,不仅为我国的高超声速研究提供了强有力的支撑,也为我国的国防和经济建设做出了重大贡献。

一课一德一行

搜集“中国航天人”的英雄事迹,召开一次主题班会,激发大家热爱科学、刻苦学习的热情。

一课一德一行

一行

课文结构

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读