统编版语文八年级下册4.《灯笼》课件(共41张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册4.《灯笼》课件(共41张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-31 19:05:07 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

导入

欣赏着这些灯笼的美图,让我们一起走进今天这篇课文,来体会作者一些关于灯笼的情怀。

导入

4 灯 笼

第一课时

学习目标

1

2

民俗意义:熟读课文,认知文中“灯笼”的民俗意义和文化价值。

阅读目标

品味语言:分析文中多种表达方式的综合运用;品味文中富有表现力的语言,训练语感,积累词语。

重点

3

情感:体会作者对往昔生活和家园天下所寄寓的复杂感情。

难点

学习目标

1

2

联想、想象:掌握联想与想象的写作手法。

写作目标

线索:学会围绕线索回忆往事的写法。

3

多种表达方式:学会综合运用多种表达方式写作。

明线:灯笼 暗线:情感

学习目标

理解作者对灯笼的喜爱之情,做一个与时代同呼吸共命运、有责任、有担当的人。

立德树人

吴伯箫(1906—1982),原名熙成,山东莱芜人,散文家、教育家,较著名的作品有《菜园小记》《记一辆纺车》等,主要文集有《羽书》《北极星》《忘年》等。

作者简介

预习资料速查

本文选自《吴伯箫散文选》。20世纪30年代中期,国内形势严峻,一方面,日本帝国主义不断发动侵华战争,其妄想吞并中国的狼子野心昭然若揭;另一方面,中国人民抵抗日本侵略者的决心坚定,老百姓要求抗日的呼声一浪高过一浪。在这一背景下,作者写下了这篇散文《灯笼》,从不同方面表达了灯笼对于自己乃至中华民族的重要意义,也表达了他渴望保家卫国的情怀和时代担当精神。

背景资料

预习资料速查

指险恶的用心;野心。

指真相

大白。

文体知识

预习资料速查

叙事散文

叙事散文是以写人记事为主的散文。这类散文对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,能表现作者的认识和感受,也带有浓厚的抒情成分,字里行间充满饱满的感情。叙事散文侧重于从叙述人物和事件发展变化的过程中反映事物的本质,具有时间、地点、人物、事件等要素。

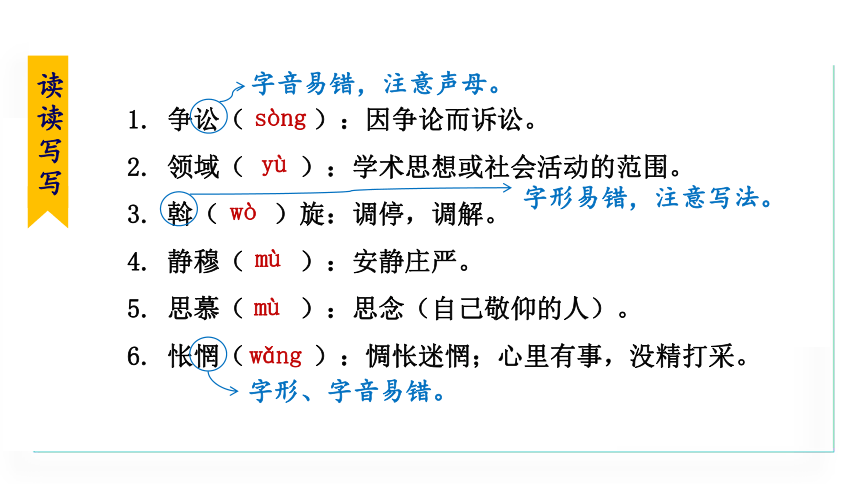

1. 争讼( ):因争论而诉讼。

2. 领域( ):学术思想或社会活动的范围。

3. 斡( )旋:调停,调解。

4. 静穆( ):安静庄严。

5. 思慕( ):思念(自己敬仰的人)。

6. 怅惘( ):惆怅迷惘;心里有事,没精打采。

sòng

字词知识速查

读读写写

字音易错,注意声母。

yù

wò

mù

mù

wǎng

字形易错,注意写法。

字形、字音易错。

7. 锵( )然:形容金宝珠玉等声音清脆。

8. 褪( )色:布匹、衣服等的颜色逐渐变淡。

9. 燎( )原:(大火)延烧原野。

10. 熙( )熙然:指一副快乐满足又舒适的样子。

11. 暖融融:状态词,暖烘烘。

12. 马前卒( ):比喻在前面奔走效力的人。

13. 人情世故:为人处世的道理。

qiāng

字词知识速查

字形易错,注意偏旁。

tuì

liáo

xī

zú

字形易错,注意写法。

字音易错,注意声母。

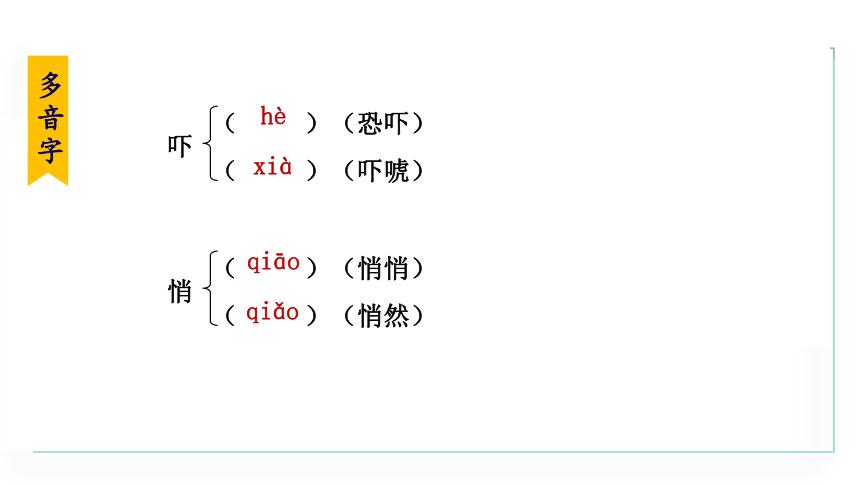

( )(恐吓)

( )(吓唬)

hè

xià

多音字

字词知识速查

吓

( )(悄悄)

( )(悄然)

qiāo

qiǎo

悄

形近字

字词知识速查

磷( )(磷火)

粼( )(粼粼)

嶙( )(嶙峋)

lín

lín

lín

骠( )(骠勇)

缥( )(缥缈)

剽( )(剽窃)

piào

piāo

piāo

慕( )(羡慕)

暮( )(日暮)

幕( )(幕布)

mù

mù

mù

裴( )(姓裴)

斐( )(斐然)

Péi

fěi

口诀记忆法:心里羡慕谓之“慕”;太阳下

山谓之“暮”;盖的布绸谓之“幕”。

·

·

·

词 恐吓 威吓

同 都是动词,都有“吓唬”的意思。 异 强调使对方有所畏惧产生顾虑而屈服,多用于对人进行威胁,也可用于动物。 强调用威势相威胁, 只用于对人进行威胁。

例 ①面对敌人的恐吓,他毫不畏惧。 ②经理经常威吓小王,说要开除他。

近义词辨析

字词知识速查

作者回忆了与灯笼相关的哪些情节?

本文语言形象生动,给人亲切

真实的感觉,试举例分析。

内容

语言

结构

本文表达了作者怎样的思想感情?

主旨

预习问题引导

本文是以什么为线索

来组织材料的?

2

导思

1

导思

3

导思

4

带着问题读课文

导思

关键词:

喜爱灯笼、保家卫国

课文细讲点拨

读法指导

本文是一篇回忆性散文,朗读时,前面要用优雅的语调,结尾要用高昂的语调,读出渴望报国的情怀。如第一段,要注意语速的变化,不宜过快,快了便显得飘忽,“小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性”要连读,读出喜欢的口吻,段末“但偷偷还要在神龛里点起烛来”要读出深情。

课文细讲点拨

文章脉络

第一部分(1):开篇说“火”,为后文写灯笼做铺垫。

第二部分(2— 11 ):文章主体,说“灯笼”。

第三部分(12 ):结尾说“火”,显现主旨。

课文整体点拨

课文主旨

本文作者回忆了早年与“灯笼”相关的一些生活景象,流露出对灯笼的喜爱、对故乡和亲人的怀念之情;同时,追忆历史,着眼现实,表达了要做抗日“马前卒”的心愿,体现了强烈的保家卫国的时代担当精神。

课文结构

说火

灯笼

说

“灯笼”

话说灯笼:一心向往

灯迎祖父:祖孙情笃

上下灯学:母子情深

村头红灯:慰藉路人

元宵灯会:飞扬青春

族姊远嫁:岁月沧桑

纱灯描红:雅致单纯

想象宫灯:历史况味

挑灯看剑:杀敌卫国

爱灯笼

念亲情

保国家

为后文做铺垫

说火

团结抗战,保家卫国

第二课时

4 灯 笼

1.材料琐碎,主题集中。

课文所述之事多而杂,细数下来应有几十件,时间纵跨千年,地域横跨万里,但作者却将这些看似相关又不相连的琐碎之事,巧妙地连缀成篇。“灯笼”是课文的话题,所有细小事件无不与“灯笼”相关,“灯笼”拢起了各种材料;情感是课文暗藏的线索,既串联起各种材料,又是课文的灵魂所在、主旨所在。每一处叙述都联结着情感的表达,如“那种熙熙然庭院的静穆,是一辈子思慕着的”,“静穆”点明了氛围,“思慕”点明了情感活动。

特色总结

2.以小见大,震撼力强。

“灯笼”是作者早年乡村生活中的一个微小事物,作者正是借助这样一个微小的事物来抒发自己真实的情感的。本文以小见大,体现为由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会,最后所述国家之事,所抒壮烈之情,才是作者的真正的写作主旨。

特色总结

3.表达方式多样,凸显作品主题。

本文不论是从叙到议,还是从议到叙,都是自然融洽地过渡转换的,丝毫不见生硬的拼凑。本文以叙为主,以议为辅,给了读者更多的形象感。

特色总结

4.语言典雅,韵味十足。

本文以书面语表达为主,而且语言运用非常娴熟,如“雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近”“假定是暖融融的春宵,西宫南内有人在趁了灯光调绿嘴鹦鹉,也有人在秋千索下缓步寻一脉幽悄,意味应是深长的”,非常文雅,有韵味,有意境。

特色总结

1.[重点] 结合全文,分析作者喜爱灯笼的原因。

作者喜爱灯笼的过程是一个感情与认识不断深化的过程。

①灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆;③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;④灯笼记录、传承着家族历史;⑤灯笼使作者联想到古代将领挑灯看剑、抗击敌人的情景,激发了作者的爱国热情。

全篇问题探究

2.[重点] 课文是怎样综合运用多种表达方式的?试举例分析。

课文将描写、叙述、议论和抒情融于一体,都服从于情感表达的需要,自然而然地交错进行,创造了散文的艺术境界,这正是散文形散神聚的特点。

如,第1 段开头说:“虽不像扑灯蛾,爱光明而至焚身,小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性。”这是议论。接下来说“放在暗屋子里就哭的宝儿,点亮了灯哭声就止住了”,这是叙述。这种先议后叙,就是叙与议的结合。

全篇问题探究

全篇问题探究

第2 段叙述“我”由灯笼联想到的人和事,末了说:“真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。”这是议论,既总结了这一段的内容,又表明了脑海中相关记忆之丰富,表达了一种怀念的情感。

课文末尾,抒发情感,表明心愿,进一步抒情明志,强化了文章的主题表达,提升了文章的思想境界。

一课一法

【中考考点】理解散文中作者的情感

【设题形式】

( 1 )本文意蕴丰富,表达了作者对生活的多种感悟。请结合全文内容分析。

( 2 ) 很多散文的结尾句讲究用词,这些词看似平淡,实则含义丰富,饱含情感。联系全文,探究结尾句中“过”的丰富内涵。

——理解作者情感法(散文)

一课一法

【答题技巧】

( 1 ) 看标题法。抒情散文的标题往往渗透着作者的情感。如有的标题就带有“赞”“颂”等字眼。

( 2 ) 抓文眼法。“文眼”往往是作品中最精彩、最传神、最使人动情、最耐人寻味的词句,是作者思想感情的喷发口,是文章思想感情的焦点。好的散文总是以“眼”显“情”,抓住了“文眼”也就把握了作者的情感。

一课一法

( 3 ) 品词句法。有些散文词句,尤其是议论、抒情的词句,都直接抒发或含蓄表达了作者的思想感情,所以, 阅读时要细细品味这些词句,从中把握作者的情感。

( 4 ) 抓背景法。每篇散文都是在具体的时间、具体的地点、具体的场合下完成的,抓住这些背景要素,也能从中把握作者的情感。

一课一德一行

古人言

良农不为水旱不耕,良贾不为折阅不市,士君子不为贫穷怠乎道。——荀子

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——林则徐

——担当精神

中国学生发展核心素养之“责任担当”

一课一德一行

古人行

在土木堡一战中,明朝精锐军队伤亡惨重,明英宗朱祁镇也成了蒙古人的俘虏。当蒙古大军向北京进发时,朝廷内外人心惶惶,绝大多数官员都主张将都城再次迁回南京。在这危难时刻,于谦挺身而出,痛斥主张南迁的人,毅然担起了保卫北京的重任。于谦在北京保卫战中表现出的担当和视死如归的精神,感染了部下,最终他们打败了蒙古大军,保住了北京。

一课一德一行

今人行

2024 年“中国青年五四奖章”获得者之一的詹春珮是一名90 后,年轻的她现任浦东海事局海区海巡执法大队副大队长,我国第一艘兼具海事监管和救助功能的大型巡航救助船“海巡01”轮的船长,她是中国第一位远洋公务船女船长。

十年来,她驾驶中国海事旗舰“海巡01”轮,以青春之我,担当起国家赋予的重任,巡东海、穿南海、越赤道,坚决捍卫国家领土主权和海洋权益,被誉为海上“花木兰”。

一课一德一行

这十年里,詹春珮和船员们执行过二十多起重大任务,保障南海岛礁建设、开展领海基点巡航……从东海海域到南海诸礁,乃至遥远的南印度洋,都有詹春珮的身影。詹春珮和船员们在一场场大国搜救中践行国家使命,在一次次远海巡航中捍卫海洋权益,每年的巡航里程可绕地球一圈。詹春珮的青春,就像那奔腾不息的海洋充满了力量与激情。她用“乘风破浪”的行动,诠释了青春的真谛,展现了担当的勇气。

一课一德一行

一行

深入观察你身边具有担当精神的人,学习他们的品质和精神。

中考这么考

阅读下面的诗词,补全对话。

行军九日思长安故园①

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

中考这么考

蝶恋花·上巳召亲族②

李清照

永夜恹恹欢意少。空梦长安,认取长安道。为报今年春色好。花光月影宜相照。随意杯盘虽草草。酒美梅酸,恰称人怀抱。醉里插花花莫笑。可怜春似人将老。

注释 ①作于安史之乱长安陷落后。②作于李清照南渡后,当时统治者安于现状。

中考这么考

小红:据我了解,上巳节是我国古代的一个节日,在农历三月三日。

小明:是的。我也了解到,在这一天人们会与亲友结伴到水边洗沐,去垢除灾。

小红:你看,词人李清照和亲友相聚时把酒品梅,“(1) ___________________________”两句可见她心情愉悦。

酒美梅酸,恰称人怀抱

中考这么考

小明:但是,我们还能够感受到她心中那挥之不去的愁绪,你看“醉里插花花莫笑。可怜春似人将老”就是在诉说她(2) ______________________________________ 的心情。

小红:对。她身处江南,仍梦忆长安。此处“长安”说的就是北宋都城汴京。

小明:是啊。岑参也写到都城长安,他借“故园菊”表达(3) ______________________________________________________________________________________________。

对春光流逝、年华老去的无奈与感伤

对故园的思念、对国事的忧虑,以及对饱经战争忧患

的人民的同情和对和平的渴望

中考这么考

小红:李清照对长安魂牵梦萦,实际上是希望南宋统治者(4) ______________________________________________。

小明:可见,许多文人心中都有一座“长安”,这个“长安”看似是一座城,实则是深藏在文人心中的(5)______________________。

能够收复失地,恢复中原的繁荣

家国情怀

中考这么考

阅读下面的文言语段,完成下面小题。

万历辛丑年,父叔辈张灯龙山。沿山袭谷,枝头树杪①无不灯者,自城隍庙门至蓬莱岗上下,亦无不灯者。山下望如星河倒注,浴浴熊熊。山无不灯,灯无不席,席无不人,人无不歌唱鼓吹。男女看灯者,一入庙门,头不得顾,踵不得旋,只可随势,潮上潮下,不知去落何所,有听之而已。父叔辈台于大松树下,亦席,亦声歌,每夜鼓吹笙簧与宴歌弦管,沉沉昧旦②。

(选自张岱《陶庵梦忆·龙山放灯》,有删减)

注释 ①树杪(miǎo):树梢。②沉沉昧旦:不知不觉天已将亮。

中考这么考

1. 解释下列句中加点词的意思。

(1) 山下望如星河倒注

_______________________

(2) 头不得顾

_______________________

像

·

·

回头

中考这么考

2. 下列各句与例句中“于”的意义相同的一项是( )

例句:父叔辈台于大松树下

A. 不义而富且贵,于我如浮云(《论语十二章》)

B. 非得一人于井中也(《穿井得一人》)

C. 至于夏水襄陵(《三峡》)

D. 告之于帝(《愚公移山》)

B

·

·

·

·

·

中考这么考

3. 用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。

父 叔 辈 张 灯 龙 山

父 叔 辈/ 张 灯/ 龙 山

中考这么考

4. 翻译下面的句子。

自城隍庙门至蓬莱岗上下,亦无不灯者。

____________________________________________________

从城隍庙门口到蓬莱岗上下,没有地方不悬挂着灯笼。

中考这么考

5. 文中描绘了龙山放灯的盛况,请结合下面的文言小贴士,说说本文寄寓的情感。

文言小贴士:张岱在《陶庵梦忆·自序》中说:“想余生平,繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦。”

____________________________________________________

本文表达了作者对放灯的喜爱和对过去美好生活的留恋。

导入

欣赏着这些灯笼的美图,让我们一起走进今天这篇课文,来体会作者一些关于灯笼的情怀。

导入

4 灯 笼

第一课时

学习目标

1

2

民俗意义:熟读课文,认知文中“灯笼”的民俗意义和文化价值。

阅读目标

品味语言:分析文中多种表达方式的综合运用;品味文中富有表现力的语言,训练语感,积累词语。

重点

3

情感:体会作者对往昔生活和家园天下所寄寓的复杂感情。

难点

学习目标

1

2

联想、想象:掌握联想与想象的写作手法。

写作目标

线索:学会围绕线索回忆往事的写法。

3

多种表达方式:学会综合运用多种表达方式写作。

明线:灯笼 暗线:情感

学习目标

理解作者对灯笼的喜爱之情,做一个与时代同呼吸共命运、有责任、有担当的人。

立德树人

吴伯箫(1906—1982),原名熙成,山东莱芜人,散文家、教育家,较著名的作品有《菜园小记》《记一辆纺车》等,主要文集有《羽书》《北极星》《忘年》等。

作者简介

预习资料速查

本文选自《吴伯箫散文选》。20世纪30年代中期,国内形势严峻,一方面,日本帝国主义不断发动侵华战争,其妄想吞并中国的狼子野心昭然若揭;另一方面,中国人民抵抗日本侵略者的决心坚定,老百姓要求抗日的呼声一浪高过一浪。在这一背景下,作者写下了这篇散文《灯笼》,从不同方面表达了灯笼对于自己乃至中华民族的重要意义,也表达了他渴望保家卫国的情怀和时代担当精神。

背景资料

预习资料速查

指险恶的用心;野心。

指真相

大白。

文体知识

预习资料速查

叙事散文

叙事散文是以写人记事为主的散文。这类散文对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,能表现作者的认识和感受,也带有浓厚的抒情成分,字里行间充满饱满的感情。叙事散文侧重于从叙述人物和事件发展变化的过程中反映事物的本质,具有时间、地点、人物、事件等要素。

1. 争讼( ):因争论而诉讼。

2. 领域( ):学术思想或社会活动的范围。

3. 斡( )旋:调停,调解。

4. 静穆( ):安静庄严。

5. 思慕( ):思念(自己敬仰的人)。

6. 怅惘( ):惆怅迷惘;心里有事,没精打采。

sòng

字词知识速查

读读写写

字音易错,注意声母。

yù

wò

mù

mù

wǎng

字形易错,注意写法。

字形、字音易错。

7. 锵( )然:形容金宝珠玉等声音清脆。

8. 褪( )色:布匹、衣服等的颜色逐渐变淡。

9. 燎( )原:(大火)延烧原野。

10. 熙( )熙然:指一副快乐满足又舒适的样子。

11. 暖融融:状态词,暖烘烘。

12. 马前卒( ):比喻在前面奔走效力的人。

13. 人情世故:为人处世的道理。

qiāng

字词知识速查

字形易错,注意偏旁。

tuì

liáo

xī

zú

字形易错,注意写法。

字音易错,注意声母。

( )(恐吓)

( )(吓唬)

hè

xià

多音字

字词知识速查

吓

( )(悄悄)

( )(悄然)

qiāo

qiǎo

悄

形近字

字词知识速查

磷( )(磷火)

粼( )(粼粼)

嶙( )(嶙峋)

lín

lín

lín

骠( )(骠勇)

缥( )(缥缈)

剽( )(剽窃)

piào

piāo

piāo

慕( )(羡慕)

暮( )(日暮)

幕( )(幕布)

mù

mù

mù

裴( )(姓裴)

斐( )(斐然)

Péi

fěi

口诀记忆法:心里羡慕谓之“慕”;太阳下

山谓之“暮”;盖的布绸谓之“幕”。

·

·

·

词 恐吓 威吓

同 都是动词,都有“吓唬”的意思。 异 强调使对方有所畏惧产生顾虑而屈服,多用于对人进行威胁,也可用于动物。 强调用威势相威胁, 只用于对人进行威胁。

例 ①面对敌人的恐吓,他毫不畏惧。 ②经理经常威吓小王,说要开除他。

近义词辨析

字词知识速查

作者回忆了与灯笼相关的哪些情节?

本文语言形象生动,给人亲切

真实的感觉,试举例分析。

内容

语言

结构

本文表达了作者怎样的思想感情?

主旨

预习问题引导

本文是以什么为线索

来组织材料的?

2

导思

1

导思

3

导思

4

带着问题读课文

导思

关键词:

喜爱灯笼、保家卫国

课文细讲点拨

读法指导

本文是一篇回忆性散文,朗读时,前面要用优雅的语调,结尾要用高昂的语调,读出渴望报国的情怀。如第一段,要注意语速的变化,不宜过快,快了便显得飘忽,“小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性”要连读,读出喜欢的口吻,段末“但偷偷还要在神龛里点起烛来”要读出深情。

课文细讲点拨

文章脉络

第一部分(1):开篇说“火”,为后文写灯笼做铺垫。

第二部分(2— 11 ):文章主体,说“灯笼”。

第三部分(12 ):结尾说“火”,显现主旨。

课文整体点拨

课文主旨

本文作者回忆了早年与“灯笼”相关的一些生活景象,流露出对灯笼的喜爱、对故乡和亲人的怀念之情;同时,追忆历史,着眼现实,表达了要做抗日“马前卒”的心愿,体现了强烈的保家卫国的时代担当精神。

课文结构

说火

灯笼

说

“灯笼”

话说灯笼:一心向往

灯迎祖父:祖孙情笃

上下灯学:母子情深

村头红灯:慰藉路人

元宵灯会:飞扬青春

族姊远嫁:岁月沧桑

纱灯描红:雅致单纯

想象宫灯:历史况味

挑灯看剑:杀敌卫国

爱灯笼

念亲情

保国家

为后文做铺垫

说火

团结抗战,保家卫国

第二课时

4 灯 笼

1.材料琐碎,主题集中。

课文所述之事多而杂,细数下来应有几十件,时间纵跨千年,地域横跨万里,但作者却将这些看似相关又不相连的琐碎之事,巧妙地连缀成篇。“灯笼”是课文的话题,所有细小事件无不与“灯笼”相关,“灯笼”拢起了各种材料;情感是课文暗藏的线索,既串联起各种材料,又是课文的灵魂所在、主旨所在。每一处叙述都联结着情感的表达,如“那种熙熙然庭院的静穆,是一辈子思慕着的”,“静穆”点明了氛围,“思慕”点明了情感活动。

特色总结

2.以小见大,震撼力强。

“灯笼”是作者早年乡村生活中的一个微小事物,作者正是借助这样一个微小的事物来抒发自己真实的情感的。本文以小见大,体现为由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会,最后所述国家之事,所抒壮烈之情,才是作者的真正的写作主旨。

特色总结

3.表达方式多样,凸显作品主题。

本文不论是从叙到议,还是从议到叙,都是自然融洽地过渡转换的,丝毫不见生硬的拼凑。本文以叙为主,以议为辅,给了读者更多的形象感。

特色总结

4.语言典雅,韵味十足。

本文以书面语表达为主,而且语言运用非常娴熟,如“雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近”“假定是暖融融的春宵,西宫南内有人在趁了灯光调绿嘴鹦鹉,也有人在秋千索下缓步寻一脉幽悄,意味应是深长的”,非常文雅,有韵味,有意境。

特色总结

1.[重点] 结合全文,分析作者喜爱灯笼的原因。

作者喜爱灯笼的过程是一个感情与认识不断深化的过程。

①灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆;③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;④灯笼记录、传承着家族历史;⑤灯笼使作者联想到古代将领挑灯看剑、抗击敌人的情景,激发了作者的爱国热情。

全篇问题探究

2.[重点] 课文是怎样综合运用多种表达方式的?试举例分析。

课文将描写、叙述、议论和抒情融于一体,都服从于情感表达的需要,自然而然地交错进行,创造了散文的艺术境界,这正是散文形散神聚的特点。

如,第1 段开头说:“虽不像扑灯蛾,爱光明而至焚身,小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性。”这是议论。接下来说“放在暗屋子里就哭的宝儿,点亮了灯哭声就止住了”,这是叙述。这种先议后叙,就是叙与议的结合。

全篇问题探究

全篇问题探究

第2 段叙述“我”由灯笼联想到的人和事,末了说:“真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。”这是议论,既总结了这一段的内容,又表明了脑海中相关记忆之丰富,表达了一种怀念的情感。

课文末尾,抒发情感,表明心愿,进一步抒情明志,强化了文章的主题表达,提升了文章的思想境界。

一课一法

【中考考点】理解散文中作者的情感

【设题形式】

( 1 )本文意蕴丰富,表达了作者对生活的多种感悟。请结合全文内容分析。

( 2 ) 很多散文的结尾句讲究用词,这些词看似平淡,实则含义丰富,饱含情感。联系全文,探究结尾句中“过”的丰富内涵。

——理解作者情感法(散文)

一课一法

【答题技巧】

( 1 ) 看标题法。抒情散文的标题往往渗透着作者的情感。如有的标题就带有“赞”“颂”等字眼。

( 2 ) 抓文眼法。“文眼”往往是作品中最精彩、最传神、最使人动情、最耐人寻味的词句,是作者思想感情的喷发口,是文章思想感情的焦点。好的散文总是以“眼”显“情”,抓住了“文眼”也就把握了作者的情感。

一课一法

( 3 ) 品词句法。有些散文词句,尤其是议论、抒情的词句,都直接抒发或含蓄表达了作者的思想感情,所以, 阅读时要细细品味这些词句,从中把握作者的情感。

( 4 ) 抓背景法。每篇散文都是在具体的时间、具体的地点、具体的场合下完成的,抓住这些背景要素,也能从中把握作者的情感。

一课一德一行

古人言

良农不为水旱不耕,良贾不为折阅不市,士君子不为贫穷怠乎道。——荀子

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——林则徐

——担当精神

中国学生发展核心素养之“责任担当”

一课一德一行

古人行

在土木堡一战中,明朝精锐军队伤亡惨重,明英宗朱祁镇也成了蒙古人的俘虏。当蒙古大军向北京进发时,朝廷内外人心惶惶,绝大多数官员都主张将都城再次迁回南京。在这危难时刻,于谦挺身而出,痛斥主张南迁的人,毅然担起了保卫北京的重任。于谦在北京保卫战中表现出的担当和视死如归的精神,感染了部下,最终他们打败了蒙古大军,保住了北京。

一课一德一行

今人行

2024 年“中国青年五四奖章”获得者之一的詹春珮是一名90 后,年轻的她现任浦东海事局海区海巡执法大队副大队长,我国第一艘兼具海事监管和救助功能的大型巡航救助船“海巡01”轮的船长,她是中国第一位远洋公务船女船长。

十年来,她驾驶中国海事旗舰“海巡01”轮,以青春之我,担当起国家赋予的重任,巡东海、穿南海、越赤道,坚决捍卫国家领土主权和海洋权益,被誉为海上“花木兰”。

一课一德一行

这十年里,詹春珮和船员们执行过二十多起重大任务,保障南海岛礁建设、开展领海基点巡航……从东海海域到南海诸礁,乃至遥远的南印度洋,都有詹春珮的身影。詹春珮和船员们在一场场大国搜救中践行国家使命,在一次次远海巡航中捍卫海洋权益,每年的巡航里程可绕地球一圈。詹春珮的青春,就像那奔腾不息的海洋充满了力量与激情。她用“乘风破浪”的行动,诠释了青春的真谛,展现了担当的勇气。

一课一德一行

一行

深入观察你身边具有担当精神的人,学习他们的品质和精神。

中考这么考

阅读下面的诗词,补全对话。

行军九日思长安故园①

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

中考这么考

蝶恋花·上巳召亲族②

李清照

永夜恹恹欢意少。空梦长安,认取长安道。为报今年春色好。花光月影宜相照。随意杯盘虽草草。酒美梅酸,恰称人怀抱。醉里插花花莫笑。可怜春似人将老。

注释 ①作于安史之乱长安陷落后。②作于李清照南渡后,当时统治者安于现状。

中考这么考

小红:据我了解,上巳节是我国古代的一个节日,在农历三月三日。

小明:是的。我也了解到,在这一天人们会与亲友结伴到水边洗沐,去垢除灾。

小红:你看,词人李清照和亲友相聚时把酒品梅,“(1) ___________________________”两句可见她心情愉悦。

酒美梅酸,恰称人怀抱

中考这么考

小明:但是,我们还能够感受到她心中那挥之不去的愁绪,你看“醉里插花花莫笑。可怜春似人将老”就是在诉说她(2) ______________________________________ 的心情。

小红:对。她身处江南,仍梦忆长安。此处“长安”说的就是北宋都城汴京。

小明:是啊。岑参也写到都城长安,他借“故园菊”表达(3) ______________________________________________________________________________________________。

对春光流逝、年华老去的无奈与感伤

对故园的思念、对国事的忧虑,以及对饱经战争忧患

的人民的同情和对和平的渴望

中考这么考

小红:李清照对长安魂牵梦萦,实际上是希望南宋统治者(4) ______________________________________________。

小明:可见,许多文人心中都有一座“长安”,这个“长安”看似是一座城,实则是深藏在文人心中的(5)______________________。

能够收复失地,恢复中原的繁荣

家国情怀

中考这么考

阅读下面的文言语段,完成下面小题。

万历辛丑年,父叔辈张灯龙山。沿山袭谷,枝头树杪①无不灯者,自城隍庙门至蓬莱岗上下,亦无不灯者。山下望如星河倒注,浴浴熊熊。山无不灯,灯无不席,席无不人,人无不歌唱鼓吹。男女看灯者,一入庙门,头不得顾,踵不得旋,只可随势,潮上潮下,不知去落何所,有听之而已。父叔辈台于大松树下,亦席,亦声歌,每夜鼓吹笙簧与宴歌弦管,沉沉昧旦②。

(选自张岱《陶庵梦忆·龙山放灯》,有删减)

注释 ①树杪(miǎo):树梢。②沉沉昧旦:不知不觉天已将亮。

中考这么考

1. 解释下列句中加点词的意思。

(1) 山下望如星河倒注

_______________________

(2) 头不得顾

_______________________

像

·

·

回头

中考这么考

2. 下列各句与例句中“于”的意义相同的一项是( )

例句:父叔辈台于大松树下

A. 不义而富且贵,于我如浮云(《论语十二章》)

B. 非得一人于井中也(《穿井得一人》)

C. 至于夏水襄陵(《三峡》)

D. 告之于帝(《愚公移山》)

B

·

·

·

·

·

中考这么考

3. 用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。

父 叔 辈 张 灯 龙 山

父 叔 辈/ 张 灯/ 龙 山

中考这么考

4. 翻译下面的句子。

自城隍庙门至蓬莱岗上下,亦无不灯者。

____________________________________________________

从城隍庙门口到蓬莱岗上下,没有地方不悬挂着灯笼。

中考这么考

5. 文中描绘了龙山放灯的盛况,请结合下面的文言小贴士,说说本文寄寓的情感。

文言小贴士:张岱在《陶庵梦忆·自序》中说:“想余生平,繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦。”

____________________________________________________

本文表达了作者对放灯的喜爱和对过去美好生活的留恋。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读