2《回延安》课件(共48张PPT)

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

导入

导入

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页。从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安采用信天游的格式写下了这首诗《回延安》。今天,我们一起来学习贺敬之写的《回延安》,体会诗人对延安的思想感情。

导入

2 回延安

第一课时

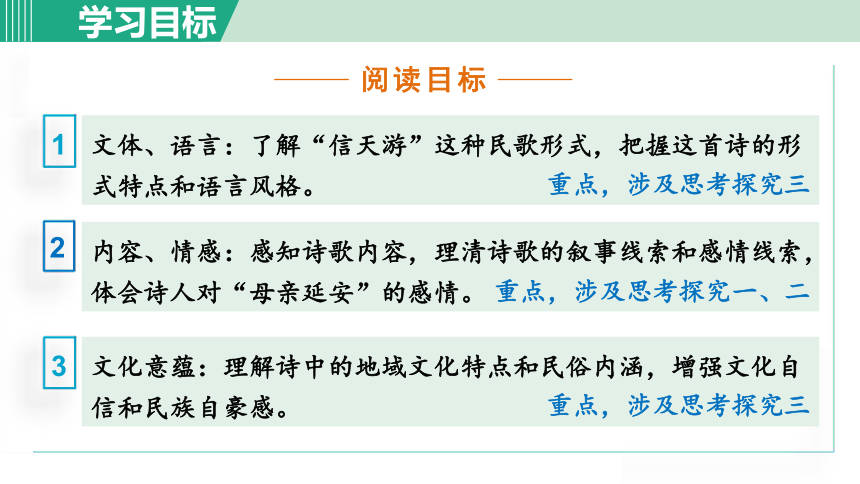

学习目标

1

2

文体、语言:了解“信天游”这种民歌形式,把握这首诗的形式特点和语言风格。

阅读目标

内容、情感:感知诗歌内容,理清诗歌的叙事线索和感情线索,体会诗人对“母亲延安”的感情。

重点,涉及思考探究三

3

文化意蕴:理解诗中的地域文化特点和民俗内涵,增强文化自信和民族自豪感。

重点,涉及思考探究一、二

重点,涉及思考探究三

1

2

民歌写法、比兴:理解诗歌采用的陕北民歌写作方法,学习比兴的写作手法。

写作目标

选意象:学会选取典型意象抒发情感的方法。

难点

重点

学习目标

感受诗人热爱革命圣地延安、热爱革命事业的感情,做一个爱国爱家的人。

学习目标

立德树人

贺敬之,1924 年出生,山东枣庄人,著名诗人、剧作家。他和丁毅等人集体创作了我国第一部新歌剧《白毛女》,获1951 年斯大林文艺奖金。他的代表作有《回延安》《放声歌唱》《雷锋之歌》《桂林山水歌》《八一之歌》《十月颂歌》等。

作者简介

预习资料速查

本文选自《贺敬之诗选》。1940 年,16 岁的贺敬之来到延安,接受延安革命精神的熏陶,成为革命诗人,并与当地军民结下深厚情谊。1956 年他回到阔别十年的延安,参加西北五省(区)青年造林大会。大会期间,诗人受到革命老区人民的热烈欢迎,目睹延安城的新貌,情不自禁地写下了这首著名的《回延安》。这首诗政治性和抒情性都很强,地域特色鲜明,民歌气息浓厚,在20 世纪50 年代创作的革命诗歌中属于上乘之作。

背景资料

预习资料速查

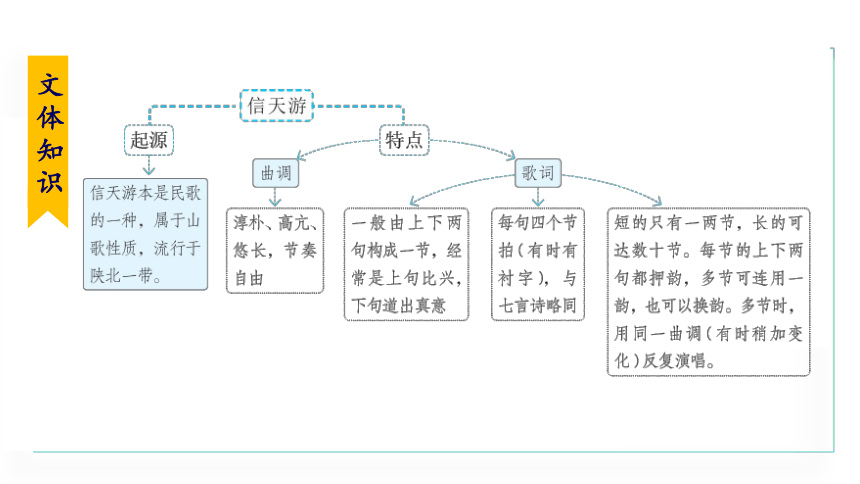

文体知识

预习资料速查

预习资料速查

上面说的是纯正的信天游民歌,贺敬之化而用之,赋予新意:

变化一,描写革命生活,抒发革命情感;

变化二,用普通话而避陕北方言,并省去衬字;

变化三,比兴句少,直接叙事抒情的诗句居多。

因此,准确地说,《回延安》创造性地运用了“信天游”的形式,不能说它就是“信天游”,《回延安》是用这种形式写成的现代诗。

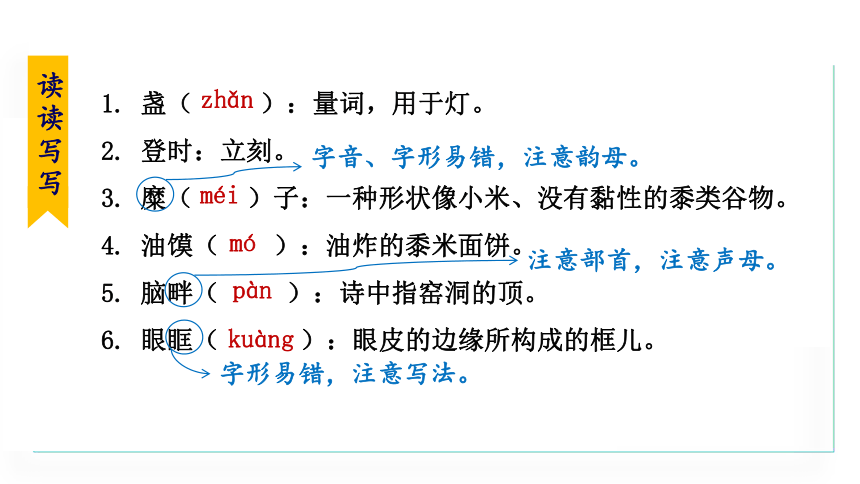

1. 盏( ):量词,用于灯。

2. 登时:立刻。

3. 糜( )子:一种形状像小米、没有黏性的黍类谷物。

4. 油馍( ):油炸的黍米面饼。

5. 脑畔( ):诗中指窑洞的顶。

6. 眼眶( ):眼皮的边缘所构成的框儿。

zhǎn

字词知识速查

读读写写

字音、字形易错,注意韵母。

méi

mó

pàn

kuàng

注意部首,注意声母。

字形易错,注意写法。

( )(铺床)

( )(当铺)

pū

pù

多音字

字词知识速查

铺

( )(羊肚儿)

( )(肚皮)

dǔ

dù

肚

铺:词性辨音法。

“铺”作名词时读“pù”,

如“当铺”;作动词时读

“pū”,如“铺床”。

·

·

( )(糜子)

( )(糜烂)

méi

mí

糜

形近字

字词知识速查

延( )(延安)

涎( )(垂涎)

诞( )(诞生)

yán

xián

dàn

糜( )(糜子)

靡( )(靡靡之音)

麾( )(麾下)

méi

mǐ

huī

▲垂涎三尺

▲垂涎欲滴

·

·

①指将帅的部下。

②敬辞,称将帅。

·

·

萎靡颓废、低级趣味的乐曲。

字词知识速查

窑( )(窑洞)

窖( )(地窖)

yáo

jiào

畔( )(田畔)

衅( )(挑衅)

pàn

xìn

以义辨形法:

“畔”指田地的边界;

“衅”本义是血祭。

·

·

诗歌的五部分各写了哪些内容?请简要概括。

诗歌语言具有浓郁的地方色彩,试举一例品析。

内容

语言

线索

本诗抒发了诗人怎样的思想感情?

主旨

预习问题引导

这首诗是以怎样的线索来结构全诗的?

2

导思

1

导思

3

导思

4

带着问题读课文

导思

关键词:

热爱 / 歌颂延安

课文细讲点拨

读法指导

这首诗节奏明快,音韵和谐,朗读时,要认真把握诗的节奏停顿、韵律语气,带着豪迈、明快的感情基调高声朗读。如“心口呀莫要这么厉害地跳”,应读成“心口呀/ 莫要/ 这么/ 厉害地/ 跳”(加点的部分为重读),读出内心的激动;“白羊肚手巾/ 红腰带,亲人们/ 迎过/ 延河来”要读出豪迈、喜悦之情。

·· · ·

课文细讲点拨

文章脉络

第一部分:表达重返延安时的激动之情,以及见到延安亲人时的喜悦之情。

第二部分:追忆当年在延安的生活, 表达对延安的感激之情。

第三部分:描写亲人欢聚时的热烈场面,表达亲人相聚的喜悦之情。

“我”:跳、抓、贴、搂、扑

亲人:唱、笑、招、迎

回延安

激动、喜悦

小米饭养大“我”

红旗与书教育“我”

忆延安

无限感激

父老乡亲保延安

祖国建设大发展

话延安

喜悦之情

课文细讲点拨

第四部分:描述延安城新面貌,表达对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:回顾延安的光荣历史,展望延安的美好前程,表达诗人的惜别之情。

变化巨大

旧貌换新颜

赞延安

赞美之情

回顾历史

展望未来

祝延安

惜别之情

课文整体点拨

课文主旨

这首诗通过对诗人回延安的所见、所闻、所感的描写,歌颂了延安人民在中国革命和社会主义建设中做出的巨大贡献和辉煌成就,抒发了诗人重游革命圣地的无限喜悦之情和对延安、延安人民及革命事业的无比热爱之情。

课文结构

第二课时

2 回延安

1.精选动词,恰当传神。

诗歌的第一部分中选用了一连串的动词,如“抓”“贴” “搂”“扑”等,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与延安亲人重逢时的喜悦。

特色总结

2.手法多样,生动形象。

如,“千声万声呼唤你”运用夸张的修辞手法,极言呼唤声之多;“杜甫川唱来柳林铺笑”运用拟人的修辞手法,表达出诗人喜悦欢快的心情;“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”以比兴的手法写出了“母亲延安”哺育“我”成长,是要说明“母亲延安”对“我”的养育之恩,同时也写出了“我”对“母亲延安”的眷恋之情。

特色总结

3.地方色彩,突出鲜明。

诗中的枣园、窑洞、宝塔山等典型事物带有鲜明的地方色彩,都属于具有陕北地方特色的生活细节和场景中的标志性事物;诗歌所采用的“信天游”的形式,是陕北民歌形式的体现;诗中的“几回回”“几根根”等叠词,取自陕北方言,带有鲜明的地方色彩。诗歌表达的是诗人对延安的深厚感情,所以诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,诗的内容与形式达到了和谐统一。

特色总结

1. [发散思维] 结合课文,分析这首诗具有怎样的民俗内涵。

内涵一:具有陕北特色的自然景观和人文景观。如“杜甫川唱来柳林铺笑”“白生生的窗纸红窗花”等,是陕北乡村特有的景观,读者可能未曾见过,所以读来新奇。

内涵二:打上革命记号的新民俗。如“红旗飘飘把手招” “肩膀上的红旗手中的书”“枣园的灯光照人心”等描写,都带着红色意象,是那个年代的诗歌中经常见到的。

全篇问题探究

内涵三:具有陕北地方特色的人物形象、人物语言和人物行为。如“白羊肚手巾红腰带”“老爷爷进门气喘得紧:‘我梦见鸡毛信来——可真见亲人 ’”等,都是简笔勾勒,展示出浓郁的陕北风情,同样具有民俗意义。

全篇问题探究

2.[重点]体会诗中诗人炽热的感情,诗人的思想感情是如何升华的?

①诗人重新踏上延安的土地, 见到延安的亲人, 从“手抓黄土我不放, 紧紧儿贴在心窝上” “一头扑在亲人怀”等诗句中, 我们可以看出诗人的激动、喜悦之情;②诗人回忆延安对自己的养育, 描写和延安亲人欢聚畅谈的情景及看到延安新面貌之后, 爱延安、爱人民、爱革命的感情达到了高潮; ③当诗人又要离别延安时, 从结尾两行诗中我们可以领会到, 诗人难舍难分的惜别之情上升到了巅峰。

全篇问题探究

一课一法一练

动作描写

作用:成功的动作描写,要求生动、具体、细致,能使人物在一系列动作中显露出独特的个性和思想,从而使人物形象丰满、完整、立体化。

链接课文:本文一系列的动作描写,生动形象地表现了诗人对延安的怀念之情以及回到延安时激动、欢喜的心情。

一法

一课一法一练

运用:( 1 ) 捕捉动作。要善于抓住那些最能体现人物性格特征、最能反映人物内心世界的动作进行描写,无须一举一动都要一一描写。

( 2 ) 精选动词。所用动词要反复推敲,做到准确细致;同时也要注意动词前的修饰语和限制语。

( 3 ) 可采用细节描摹,即抓住人们行为中特别让人难忘的动作,突出地描写某个动作细节,从而展现人物的性格。

她看见奶奶慢吞吞地站起来,双手紧紧抓着锅盖向上揭,吃力地揭了几次,才稍稍揭开一条缝。忽然,一股浓烟从灶口冲出来,差点儿熏着奶奶的脸。奶奶随便用袖子拂了拂布满皱纹的脸,又摇摇头,自言自语地说:“老了,不中用啰!”

一例

一课一法一练

此处动作描写写出了奶奶的苍老。

学校“光影剧社”计划拍摄“文人情谊”系列微视频。请你结合下面的古诗,运用动作描写的方法,为微视频写一段脚本,表达分别离愁,不少于200 字。

古诗:李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

一练

一课一法一练

——爱国

中国学生发展核心素养之“国家认同”

一课一德一行

杀身有地初非惜,报国无时未免愁。 ——陆游

捐躯赴国难, 视死忽如归。——曹植

古人言

一课一德一行

文天祥是南宋时期的丞相,多次组织抗元斗争。南宋被元朝取代后,文天祥被俘虏。元世祖忽必烈对文天祥早有耳闻,爱惜他是个人才,于是亲自到监狱里劝降。

古人行

一课一德一行

他对文天祥说:“我久闻先生的大名,现在你如果能像忠诚于宋朝那样忠诚于我,我立即封你为宰相。”文天祥义正词严地说:“我除了以死殉国外,别的什么都不会做!”忽必烈恼羞成怒,用尽手段逼迫文天祥,可他都没有屈服。忽必烈最后无计可施,就判处了文天祥死刑。文天祥死前留下了“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至”的千古名言,用自己的鲜血和生命谱写了一曲忠君报国的正气歌。

一课一德一行

1931 年“九一八”事变后,短短4 个多月里,中国东北的大好河山相继沦陷。山河破碎、生死存亡之际,中国共产党吹响了东北抗战的号角,高举爱国主义旗帜,动员广大民众组成东北抗日联军,同仇敌忾,奋起抗战,

誓死保卫家园。

今人行

一课一德一行

为了中华民族不受外族侵略,东北抗联将士在长期与党中央失去联系、陷入孤军苦斗的境地中,在战场上英勇杀敌,在监狱中坚贞不屈,在刑场上大义凛然。如,在冰雪严寒中以枯草、树皮、棉絮为食,战斗到最后,壮烈殉国后被剖开肚子,肠胃中尽是枯草、树皮、棉絮的杨靖宇,面对敌人严刑拷打和百般诱惑仍严守党的机密的赵尚志,被敌人酷刑逼供数月后英勇就义的赵一曼。

一课一德一行

这些抗联战士为了民族的解放和独立,不惜牺牲自己的生命,展现了崇高的爱国主义精神和民族气节。他们的英勇事迹和牺牲精神,是中华民族的宝贵财富,也是激励后人不断前行的强大动力。

一课一德一行

同学们,请利用双休日走进社区、街道,采访战斗英雄、劳动模范或在自己平凡岗位上默默奉献的老工人,了解他们的事迹,弘扬爱国精神。

一行

中考这么考

阅读下面的唐诗,完成各题。

春归次金陵 吴融①

春阴漠漠覆江城,南国归桡②趁晚程。

水上驿流初过雨,树笼堤处不离莺。

迹疏冠盖③兼无梦,地近乡园自有情。

便被东风动离思,杨花千里雪中行。

注释 ①吴融:越州山阴(今浙江绍兴)人,龙纪元年进士。②桡:船桨,借指船。③冠盖:官吏的冠服和车盖,借指官吏。

中考这么考

1. 下列对这首诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 这是一首七言律诗,抒写了诗人在春天归家途中路过并停留金陵时的所见与所感。

B. 首联总写春归之事,交代时间和方式,首句渲染了雨前金陵烟尘弥漫的凄迷氛围。

C. 颔联铺写诗人在金陵所见景象,雨后春水漫过驿路,树木笼罩堤岸,黄莺飞来飞去。

D. 颈联交代金陵多为官之人,但诗人无心交往,反倒由于离家近,万般情感涌上心头。

B

中考这么考

2. 本诗尾联有何妙处?请简要分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

尾联掉尾回首,与“自有情”“趁晚程”照应,全诗一团精神,聚而不散。末句化用韩愈《晚春》“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞”之句,以清新之语,状轻快、恬适之心情,颇有特色。

中考这么考

阅读《记承天寺夜游》,完成下面小题。

记承天寺夜游 苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

中考这么考

1. “水中藻、荇交横”中的“交”与下列词语中加点的字,意思相同的一项是( )

A. 四季交替 B. 阡陌交通

C. 交口称赞 D. 君子之交

B

· ·

· ·

中考这么考

2. 文中的“闲人”意蕴丰富。下列对“闲人”的理解不正确的一项是( )

A. 有雅趣的人。以“闲人”自称,隐含着豁达的人生态度。

B. 有闲暇的人。以“闲人”自称,透露出两人夜游的情致。

C. 被闲置的人。以“闲人”自称,反映了两人的政治处境。

D. 被贬谪的人。以“闲人”自称,表现了空虚的精神状态。

D

中考这么考

3. 根据《记承天寺夜游》及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

材料一:

乘兴踏月,西入酒家。不觉人物两忘,身在世外。

[李白《杂题》(其一)]

中考这么考

材料二:

五月十四夜,湖风酣畅,月明如洗,繁星尽敛,天水一碧。偕内人系舟于寓楼下,剥菱煮芡,小饮达曙。人声既绝,楼台灯火,周视悄然,惟四山苍翠,时时滴入杯底,千百年西湖,今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世也。子瞻有云:“何地无月,但少闲人如吾两人。”予则谓何地无闲人,无事寻事如吾两人者,未易多得尔。

(取材于徐釚《词苑丛谈》,有删改)

中考这么考

亲近自然、从自然中获得美感与精神力量,是中华民族的审美传统。同样是“乘兴踏月”,苏轼在空灵澄澈的月色下,自适其适,自乐其乐;李白在月光中以酒助兴,产生了“_______________”的世外之感;月明如洗,“予”在西湖夜饮,觉得此刻的西湖“独为吾有”,产生了“_______________________”的感觉。

物我两忘

留恋徘徊,似在仙境

导入

导入

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页。从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安采用信天游的格式写下了这首诗《回延安》。今天,我们一起来学习贺敬之写的《回延安》,体会诗人对延安的思想感情。

导入

2 回延安

第一课时

学习目标

1

2

文体、语言:了解“信天游”这种民歌形式,把握这首诗的形式特点和语言风格。

阅读目标

内容、情感:感知诗歌内容,理清诗歌的叙事线索和感情线索,体会诗人对“母亲延安”的感情。

重点,涉及思考探究三

3

文化意蕴:理解诗中的地域文化特点和民俗内涵,增强文化自信和民族自豪感。

重点,涉及思考探究一、二

重点,涉及思考探究三

1

2

民歌写法、比兴:理解诗歌采用的陕北民歌写作方法,学习比兴的写作手法。

写作目标

选意象:学会选取典型意象抒发情感的方法。

难点

重点

学习目标

感受诗人热爱革命圣地延安、热爱革命事业的感情,做一个爱国爱家的人。

学习目标

立德树人

贺敬之,1924 年出生,山东枣庄人,著名诗人、剧作家。他和丁毅等人集体创作了我国第一部新歌剧《白毛女》,获1951 年斯大林文艺奖金。他的代表作有《回延安》《放声歌唱》《雷锋之歌》《桂林山水歌》《八一之歌》《十月颂歌》等。

作者简介

预习资料速查

本文选自《贺敬之诗选》。1940 年,16 岁的贺敬之来到延安,接受延安革命精神的熏陶,成为革命诗人,并与当地军民结下深厚情谊。1956 年他回到阔别十年的延安,参加西北五省(区)青年造林大会。大会期间,诗人受到革命老区人民的热烈欢迎,目睹延安城的新貌,情不自禁地写下了这首著名的《回延安》。这首诗政治性和抒情性都很强,地域特色鲜明,民歌气息浓厚,在20 世纪50 年代创作的革命诗歌中属于上乘之作。

背景资料

预习资料速查

文体知识

预习资料速查

预习资料速查

上面说的是纯正的信天游民歌,贺敬之化而用之,赋予新意:

变化一,描写革命生活,抒发革命情感;

变化二,用普通话而避陕北方言,并省去衬字;

变化三,比兴句少,直接叙事抒情的诗句居多。

因此,准确地说,《回延安》创造性地运用了“信天游”的形式,不能说它就是“信天游”,《回延安》是用这种形式写成的现代诗。

1. 盏( ):量词,用于灯。

2. 登时:立刻。

3. 糜( )子:一种形状像小米、没有黏性的黍类谷物。

4. 油馍( ):油炸的黍米面饼。

5. 脑畔( ):诗中指窑洞的顶。

6. 眼眶( ):眼皮的边缘所构成的框儿。

zhǎn

字词知识速查

读读写写

字音、字形易错,注意韵母。

méi

mó

pàn

kuàng

注意部首,注意声母。

字形易错,注意写法。

( )(铺床)

( )(当铺)

pū

pù

多音字

字词知识速查

铺

( )(羊肚儿)

( )(肚皮)

dǔ

dù

肚

铺:词性辨音法。

“铺”作名词时读“pù”,

如“当铺”;作动词时读

“pū”,如“铺床”。

·

·

( )(糜子)

( )(糜烂)

méi

mí

糜

形近字

字词知识速查

延( )(延安)

涎( )(垂涎)

诞( )(诞生)

yán

xián

dàn

糜( )(糜子)

靡( )(靡靡之音)

麾( )(麾下)

méi

mǐ

huī

▲垂涎三尺

▲垂涎欲滴

·

·

①指将帅的部下。

②敬辞,称将帅。

·

·

萎靡颓废、低级趣味的乐曲。

字词知识速查

窑( )(窑洞)

窖( )(地窖)

yáo

jiào

畔( )(田畔)

衅( )(挑衅)

pàn

xìn

以义辨形法:

“畔”指田地的边界;

“衅”本义是血祭。

·

·

诗歌的五部分各写了哪些内容?请简要概括。

诗歌语言具有浓郁的地方色彩,试举一例品析。

内容

语言

线索

本诗抒发了诗人怎样的思想感情?

主旨

预习问题引导

这首诗是以怎样的线索来结构全诗的?

2

导思

1

导思

3

导思

4

带着问题读课文

导思

关键词:

热爱 / 歌颂延安

课文细讲点拨

读法指导

这首诗节奏明快,音韵和谐,朗读时,要认真把握诗的节奏停顿、韵律语气,带着豪迈、明快的感情基调高声朗读。如“心口呀莫要这么厉害地跳”,应读成“心口呀/ 莫要/ 这么/ 厉害地/ 跳”(加点的部分为重读),读出内心的激动;“白羊肚手巾/ 红腰带,亲人们/ 迎过/ 延河来”要读出豪迈、喜悦之情。

·· · ·

课文细讲点拨

文章脉络

第一部分:表达重返延安时的激动之情,以及见到延安亲人时的喜悦之情。

第二部分:追忆当年在延安的生活, 表达对延安的感激之情。

第三部分:描写亲人欢聚时的热烈场面,表达亲人相聚的喜悦之情。

“我”:跳、抓、贴、搂、扑

亲人:唱、笑、招、迎

回延安

激动、喜悦

小米饭养大“我”

红旗与书教育“我”

忆延安

无限感激

父老乡亲保延安

祖国建设大发展

话延安

喜悦之情

课文细讲点拨

第四部分:描述延安城新面貌,表达对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:回顾延安的光荣历史,展望延安的美好前程,表达诗人的惜别之情。

变化巨大

旧貌换新颜

赞延安

赞美之情

回顾历史

展望未来

祝延安

惜别之情

课文整体点拨

课文主旨

这首诗通过对诗人回延安的所见、所闻、所感的描写,歌颂了延安人民在中国革命和社会主义建设中做出的巨大贡献和辉煌成就,抒发了诗人重游革命圣地的无限喜悦之情和对延安、延安人民及革命事业的无比热爱之情。

课文结构

第二课时

2 回延安

1.精选动词,恰当传神。

诗歌的第一部分中选用了一连串的动词,如“抓”“贴” “搂”“扑”等,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与延安亲人重逢时的喜悦。

特色总结

2.手法多样,生动形象。

如,“千声万声呼唤你”运用夸张的修辞手法,极言呼唤声之多;“杜甫川唱来柳林铺笑”运用拟人的修辞手法,表达出诗人喜悦欢快的心情;“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”以比兴的手法写出了“母亲延安”哺育“我”成长,是要说明“母亲延安”对“我”的养育之恩,同时也写出了“我”对“母亲延安”的眷恋之情。

特色总结

3.地方色彩,突出鲜明。

诗中的枣园、窑洞、宝塔山等典型事物带有鲜明的地方色彩,都属于具有陕北地方特色的生活细节和场景中的标志性事物;诗歌所采用的“信天游”的形式,是陕北民歌形式的体现;诗中的“几回回”“几根根”等叠词,取自陕北方言,带有鲜明的地方色彩。诗歌表达的是诗人对延安的深厚感情,所以诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,诗的内容与形式达到了和谐统一。

特色总结

1. [发散思维] 结合课文,分析这首诗具有怎样的民俗内涵。

内涵一:具有陕北特色的自然景观和人文景观。如“杜甫川唱来柳林铺笑”“白生生的窗纸红窗花”等,是陕北乡村特有的景观,读者可能未曾见过,所以读来新奇。

内涵二:打上革命记号的新民俗。如“红旗飘飘把手招” “肩膀上的红旗手中的书”“枣园的灯光照人心”等描写,都带着红色意象,是那个年代的诗歌中经常见到的。

全篇问题探究

内涵三:具有陕北地方特色的人物形象、人物语言和人物行为。如“白羊肚手巾红腰带”“老爷爷进门气喘得紧:‘我梦见鸡毛信来——可真见亲人 ’”等,都是简笔勾勒,展示出浓郁的陕北风情,同样具有民俗意义。

全篇问题探究

2.[重点]体会诗中诗人炽热的感情,诗人的思想感情是如何升华的?

①诗人重新踏上延安的土地, 见到延安的亲人, 从“手抓黄土我不放, 紧紧儿贴在心窝上” “一头扑在亲人怀”等诗句中, 我们可以看出诗人的激动、喜悦之情;②诗人回忆延安对自己的养育, 描写和延安亲人欢聚畅谈的情景及看到延安新面貌之后, 爱延安、爱人民、爱革命的感情达到了高潮; ③当诗人又要离别延安时, 从结尾两行诗中我们可以领会到, 诗人难舍难分的惜别之情上升到了巅峰。

全篇问题探究

一课一法一练

动作描写

作用:成功的动作描写,要求生动、具体、细致,能使人物在一系列动作中显露出独特的个性和思想,从而使人物形象丰满、完整、立体化。

链接课文:本文一系列的动作描写,生动形象地表现了诗人对延安的怀念之情以及回到延安时激动、欢喜的心情。

一法

一课一法一练

运用:( 1 ) 捕捉动作。要善于抓住那些最能体现人物性格特征、最能反映人物内心世界的动作进行描写,无须一举一动都要一一描写。

( 2 ) 精选动词。所用动词要反复推敲,做到准确细致;同时也要注意动词前的修饰语和限制语。

( 3 ) 可采用细节描摹,即抓住人们行为中特别让人难忘的动作,突出地描写某个动作细节,从而展现人物的性格。

她看见奶奶慢吞吞地站起来,双手紧紧抓着锅盖向上揭,吃力地揭了几次,才稍稍揭开一条缝。忽然,一股浓烟从灶口冲出来,差点儿熏着奶奶的脸。奶奶随便用袖子拂了拂布满皱纹的脸,又摇摇头,自言自语地说:“老了,不中用啰!”

一例

一课一法一练

此处动作描写写出了奶奶的苍老。

学校“光影剧社”计划拍摄“文人情谊”系列微视频。请你结合下面的古诗,运用动作描写的方法,为微视频写一段脚本,表达分别离愁,不少于200 字。

古诗:李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

一练

一课一法一练

——爱国

中国学生发展核心素养之“国家认同”

一课一德一行

杀身有地初非惜,报国无时未免愁。 ——陆游

捐躯赴国难, 视死忽如归。——曹植

古人言

一课一德一行

文天祥是南宋时期的丞相,多次组织抗元斗争。南宋被元朝取代后,文天祥被俘虏。元世祖忽必烈对文天祥早有耳闻,爱惜他是个人才,于是亲自到监狱里劝降。

古人行

一课一德一行

他对文天祥说:“我久闻先生的大名,现在你如果能像忠诚于宋朝那样忠诚于我,我立即封你为宰相。”文天祥义正词严地说:“我除了以死殉国外,别的什么都不会做!”忽必烈恼羞成怒,用尽手段逼迫文天祥,可他都没有屈服。忽必烈最后无计可施,就判处了文天祥死刑。文天祥死前留下了“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至”的千古名言,用自己的鲜血和生命谱写了一曲忠君报国的正气歌。

一课一德一行

1931 年“九一八”事变后,短短4 个多月里,中国东北的大好河山相继沦陷。山河破碎、生死存亡之际,中国共产党吹响了东北抗战的号角,高举爱国主义旗帜,动员广大民众组成东北抗日联军,同仇敌忾,奋起抗战,

誓死保卫家园。

今人行

一课一德一行

为了中华民族不受外族侵略,东北抗联将士在长期与党中央失去联系、陷入孤军苦斗的境地中,在战场上英勇杀敌,在监狱中坚贞不屈,在刑场上大义凛然。如,在冰雪严寒中以枯草、树皮、棉絮为食,战斗到最后,壮烈殉国后被剖开肚子,肠胃中尽是枯草、树皮、棉絮的杨靖宇,面对敌人严刑拷打和百般诱惑仍严守党的机密的赵尚志,被敌人酷刑逼供数月后英勇就义的赵一曼。

一课一德一行

这些抗联战士为了民族的解放和独立,不惜牺牲自己的生命,展现了崇高的爱国主义精神和民族气节。他们的英勇事迹和牺牲精神,是中华民族的宝贵财富,也是激励后人不断前行的强大动力。

一课一德一行

同学们,请利用双休日走进社区、街道,采访战斗英雄、劳动模范或在自己平凡岗位上默默奉献的老工人,了解他们的事迹,弘扬爱国精神。

一行

中考这么考

阅读下面的唐诗,完成各题。

春归次金陵 吴融①

春阴漠漠覆江城,南国归桡②趁晚程。

水上驿流初过雨,树笼堤处不离莺。

迹疏冠盖③兼无梦,地近乡园自有情。

便被东风动离思,杨花千里雪中行。

注释 ①吴融:越州山阴(今浙江绍兴)人,龙纪元年进士。②桡:船桨,借指船。③冠盖:官吏的冠服和车盖,借指官吏。

中考这么考

1. 下列对这首诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 这是一首七言律诗,抒写了诗人在春天归家途中路过并停留金陵时的所见与所感。

B. 首联总写春归之事,交代时间和方式,首句渲染了雨前金陵烟尘弥漫的凄迷氛围。

C. 颔联铺写诗人在金陵所见景象,雨后春水漫过驿路,树木笼罩堤岸,黄莺飞来飞去。

D. 颈联交代金陵多为官之人,但诗人无心交往,反倒由于离家近,万般情感涌上心头。

B

中考这么考

2. 本诗尾联有何妙处?请简要分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

尾联掉尾回首,与“自有情”“趁晚程”照应,全诗一团精神,聚而不散。末句化用韩愈《晚春》“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞”之句,以清新之语,状轻快、恬适之心情,颇有特色。

中考这么考

阅读《记承天寺夜游》,完成下面小题。

记承天寺夜游 苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

中考这么考

1. “水中藻、荇交横”中的“交”与下列词语中加点的字,意思相同的一项是( )

A. 四季交替 B. 阡陌交通

C. 交口称赞 D. 君子之交

B

· ·

· ·

中考这么考

2. 文中的“闲人”意蕴丰富。下列对“闲人”的理解不正确的一项是( )

A. 有雅趣的人。以“闲人”自称,隐含着豁达的人生态度。

B. 有闲暇的人。以“闲人”自称,透露出两人夜游的情致。

C. 被闲置的人。以“闲人”自称,反映了两人的政治处境。

D. 被贬谪的人。以“闲人”自称,表现了空虚的精神状态。

D

中考这么考

3. 根据《记承天寺夜游》及下面两则材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

材料一:

乘兴踏月,西入酒家。不觉人物两忘,身在世外。

[李白《杂题》(其一)]

中考这么考

材料二:

五月十四夜,湖风酣畅,月明如洗,繁星尽敛,天水一碧。偕内人系舟于寓楼下,剥菱煮芡,小饮达曙。人声既绝,楼台灯火,周视悄然,惟四山苍翠,时时滴入杯底,千百年西湖,今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世也。子瞻有云:“何地无月,但少闲人如吾两人。”予则谓何地无闲人,无事寻事如吾两人者,未易多得尔。

(取材于徐釚《词苑丛谈》,有删改)

中考这么考

亲近自然、从自然中获得美感与精神力量,是中华民族的审美传统。同样是“乘兴踏月”,苏轼在空灵澄澈的月色下,自适其适,自乐其乐;李白在月光中以酒助兴,产生了“_______________”的世外之感;月明如洗,“予”在西湖夜饮,觉得此刻的西湖“独为吾有”,产生了“_______________________”的感觉。

物我两忘

留恋徘徊,似在仙境

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读