3《列夫 托尔斯泰》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 3《列夫 托尔斯泰》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

3 列夫·托尔斯泰

第一课时

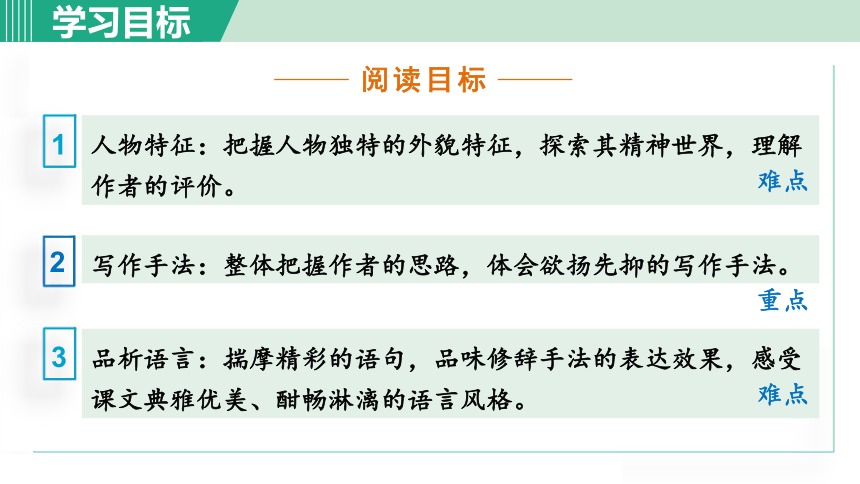

学习目标

1

2

人物特征:把握人物独特的外貌特征,探索其精神世界,理解作者的评价。

阅读目标

写作手法:整体把握作者的思路,体会欲扬先抑的写作手法。

难点

3

品析语言:揣摩精彩的语句,品味修辞手法的表达效果,感受课文典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。

重点

难点

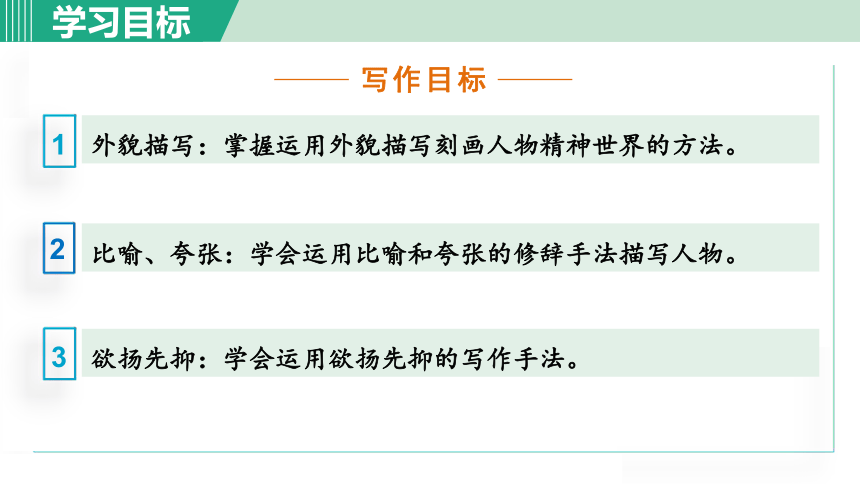

学习目标

1

2

外貌描写:掌握运用外貌描写刻画人物精神世界的方法。

写作目标

比喻、夸张:学会运用比喻和夸张的修辞手法描写人物。

3

欲扬先抑:学会运用欲扬先抑的写作手法。

立德树人

与大师“对话交心”,感知人物深邃而丰富的精神世界,从中接受人文精神的熏陶。

茨威格(1881—1942),奥地利作家。代表作有小说《一个陌生女人的来信》,回忆录《昨日的世界》,传记《三作家》等。

作者简介

预习资料速查

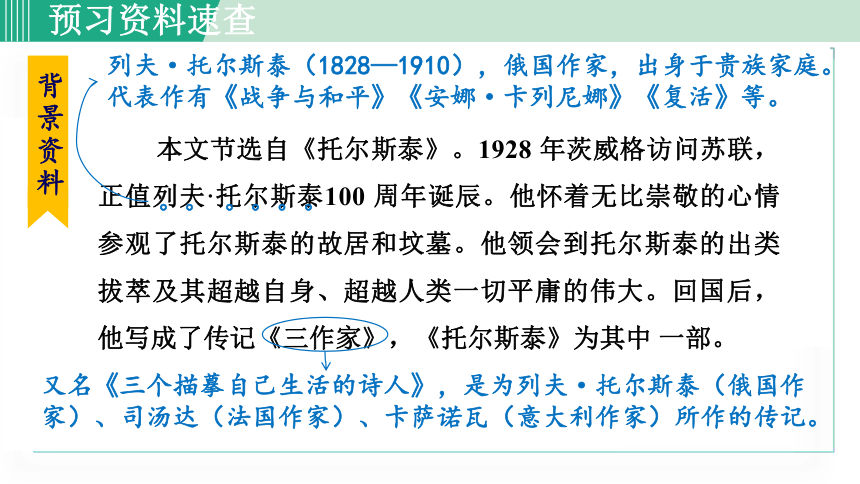

本文节选自《托尔斯泰》。1928 年茨威格访问苏联,正值列夫·托尔斯泰100 周年诞辰。他怀着无比崇敬的心情参观了托尔斯泰的故居和坟墓。他领会到托尔斯泰的出类拔萃及其超越自身、超越人类一切平庸的伟大。回国后,他写成了传记《三作家》,《托尔斯泰》为其中 一部。

背景资料

预习资料速查

列夫·托尔斯泰(1828—1910),俄国作家,出身于贵族家庭。

代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

。。 。。。。

又名《三个描摹自己生活的诗人》,是为列夫·托尔斯泰(俄国作

家)、司汤达(法国作家)、卡萨诺瓦(意大利作家)所作的传记。

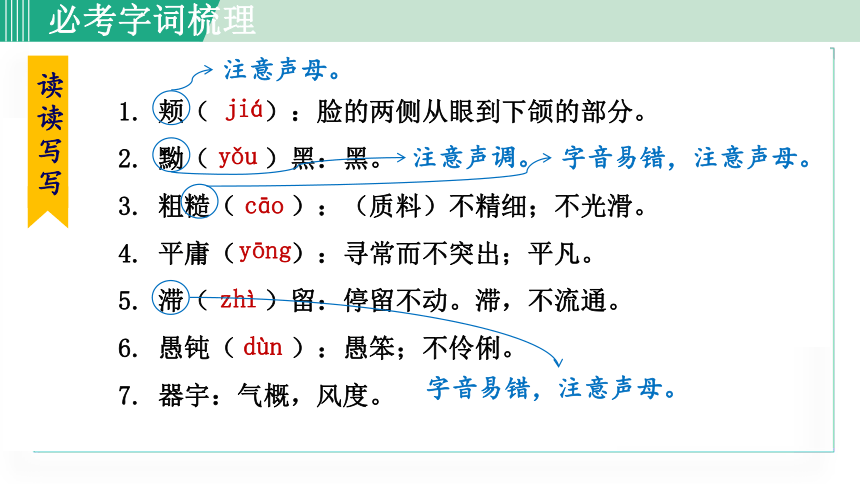

1. 颊( ):脸的两侧从眼到下颌的部分。

2. 黝( )黑:黑。

3. 粗糙( ):(质料)不精细;不光滑。

4. 平庸( ):寻常而不突出;平凡。

5. 滞( )留:停留不动。滞,不流通。

6. 愚钝( ):愚笨;不伶俐。

7. 器宇:气概,风度。

jiá

必考字词梳理

读读写写

注意声母。

yǒu

注意声调。

cāo

字音易错,注意声母。

yōng

zhì

字音易错,注意声母。

dùn

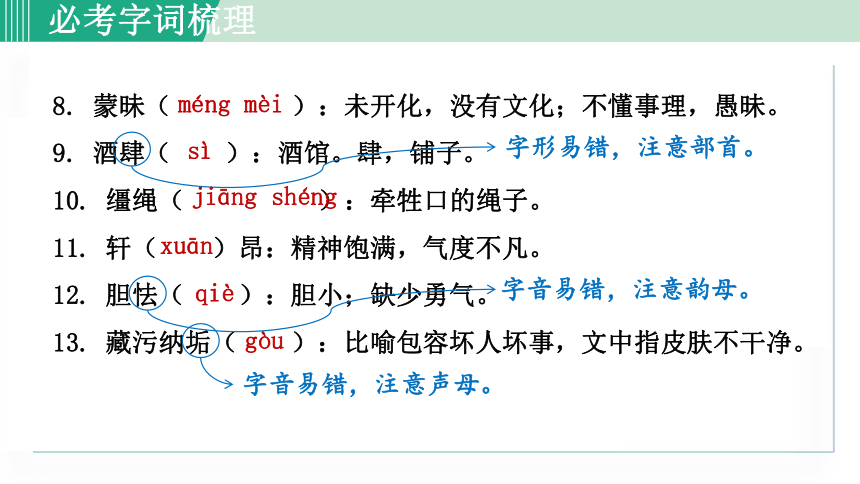

8. 蒙昧( ):未开化,没有文化;不懂事理,愚昧。

9. 酒肆( ):酒馆。肆,铺子。

10. 缰绳( ):牵牲口的绳子。

11. 轩( )昂:精神饱满,气度不凡。

12. 胆怯( ):胆小;缺少勇气。

13. 藏污纳垢( ):比喻包容坏人坏事,文中指皮肤不干净。

méng mèi

必考字词梳理

sì

字形易错,注意部首。

jiāng shéng

xuān

qiè

字音易错,注意韵母。

gòu

字音易错,注意声母。

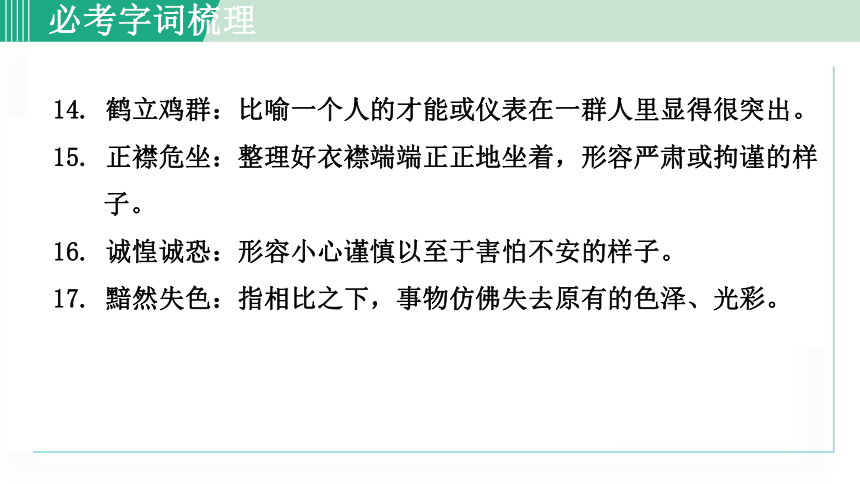

14. 鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

15. 正襟危坐:整理好衣襟端端正正地坐着,形容严肃或拘谨的样子。

16. 诚惶诚恐:形容小心谨慎以至于害怕不安的样子。

17. 黯然失色:指相比之下,事物仿佛失去原有的色泽、光彩。

必考字词梳理

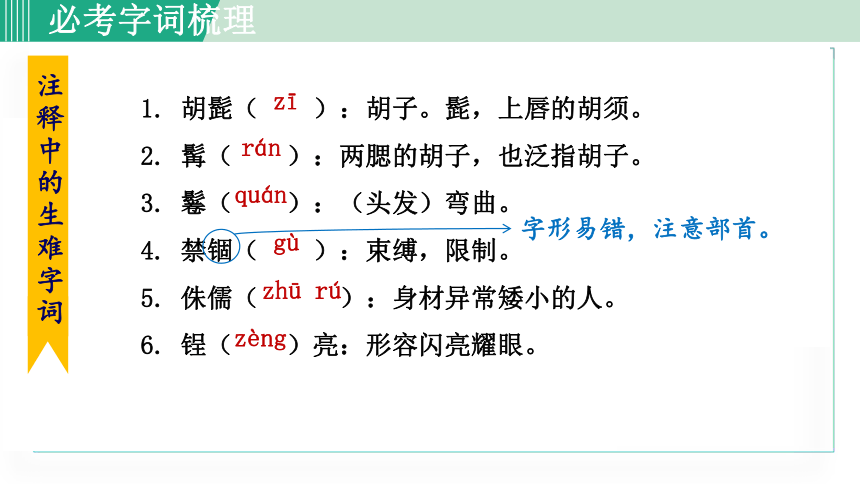

注释中的生难字词

必考字词梳理

1. 胡髭( ):胡子。髭,上唇的胡须。

2. 髯( ):两腮的胡子,也泛指胡子。

3. 鬈( ):(头发)弯曲。

4. 禁锢( ):束缚,限制。

5. 侏儒( ):身材异常矮小的人。

6. 锃( )亮:形容闪亮耀眼。

zī

rán

quán

gù

字形易错,注意部首。

zhū rú

zèng

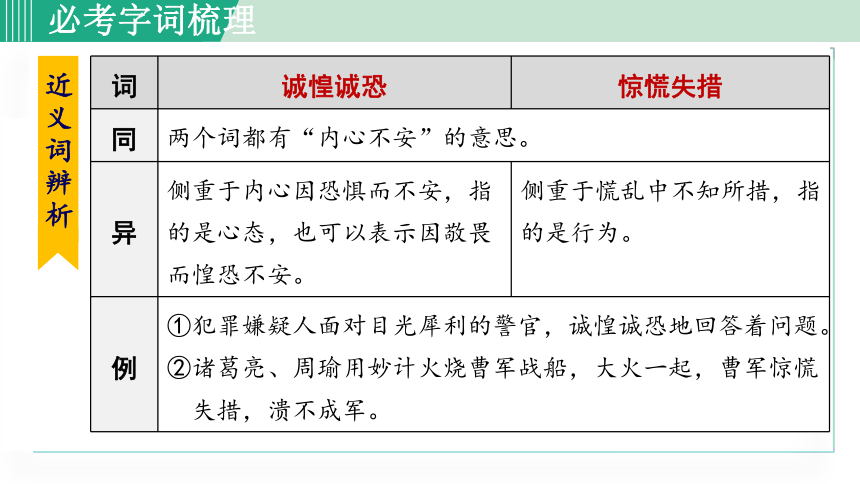

词 诚惶诚恐 惊慌失措

同 两个词都有“内心不安”的意思。 异 侧重于内心因恐惧而不安,指的是心态,也可以表示因敬畏而惶恐不安。 侧重于慌乱中不知所措,指的是行为。

例 ①犯罪嫌疑人面对目光犀利的警官,诚惶诚恐地回答着问题。 ②诸葛亮、周瑜用妙计火烧曹军战船,大火一起,曹军惊慌失措,溃不成军。

近义词辨析

必考字词梳理

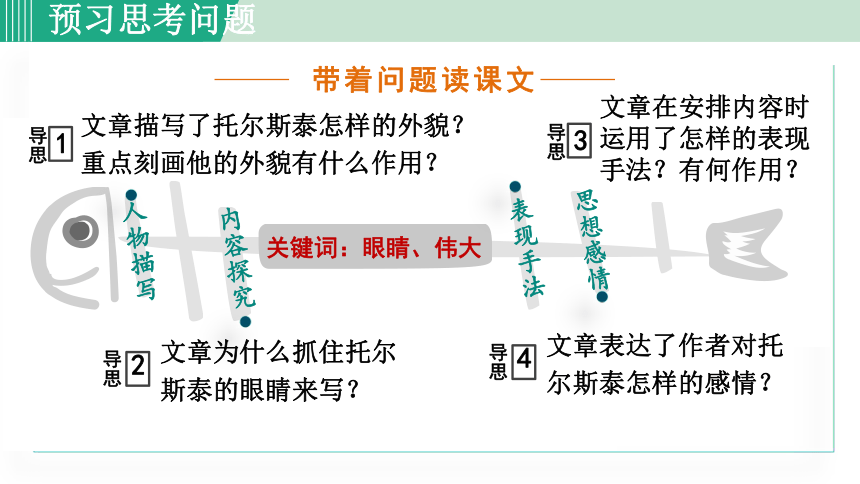

文章描写了托尔斯泰怎样的外貌?

重点刻画他的外貌有什么作用?

人物描写

内容探究

预习思考问题

文章为什么抓住托尔

斯泰的眼睛来写?

2

导思

1

关键词:眼睛、伟大

带着问题读课文

导思

表现手法

思想感情

文章在安排内容时

运用了怎样的表现

手法?有何作用?

文章表达了作者对托尔斯泰怎样的感情?

4

导思

3

导思

课文初读感知

文章脉络

第一部分(1—5):刻画托尔斯泰的外貌。

须发:多、浓密

面部:失调、崎岖、平庸、粗鄙

表情:忧郁、愚钝、压抑

外貌

长相平平

让人失望

(抑)

第一部分(6—9):描写托尔斯泰非同寻常的眼睛,揭示其不凡的精神世界。

眼光犀利

情感丰富

威力巨大

眼睛

非同寻常(扬)

课文整体感知

简要概括课文主旨

本文通过对列夫·托尔斯泰外貌的刻画,不仅为我们展现了列夫·托尔斯泰独特的外貌特征,还为我们揭示了列夫·托尔斯泰深邃而卓越的精神世界,表达了作者对列夫·托尔斯泰的无限崇敬与赞美之情。

一课一法

【中考考点】欲扬先抑的作用

【设题形式】

( 1 ) [模拟·邯郸] 这篇文章采用了欲扬先抑的写法,请做简要分析。

( 2 ) [中考·遵义] 下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 文章欲扬先抑,先写最爱秋季,不喜欢春天,认为春天不够“酷”,然后话锋一转,写从理解一朵花开始懂得欣赏春天。

一课一法

【答题步骤】

(1)点明手法。文章运用了欲扬先抑的手法。

(2)分析内容。先写……,是“抑”,后写……,是“扬”,前后形成鲜明的对比。

(3)分析作用。突出强调了……的特点,使人物形象更加生动丰满;使故事情节波澜起伏,给人出乎意料之感,给读者留下比较深刻的印象;使文章情感更加真挚动人,突出主题,表达(抒发)了……的感情。

板书设计

列夫·托尔斯泰

外貌

眼睛

深邃的精神世界

(崇敬、赞美)

面部多毛、须发浓密

抑

反衬

面部各部位的特征

长相平平

令人失望

犀利的眼光

丰富的情感

巨大的威力

扬

第二课时

3 列夫·托尔斯泰

课文细读品味

1.赏析第①段,为什么这么描写他的面貌?

第①段抓住人物面部多毛、须发浓密的特征,运用比喻和夸张的修辞手法,形象贴切,令人印象深刻。

课文细读品味

2.为何用“低矮的陋屋”来比喻托尔斯泰的外貌?

运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了他长相的粗劣,衬托出“天才灵魂”的魅力,给人留下深刻的印象。

课文细读品味

3.说一说第③段这里为什么提到陀思妥耶夫斯基?

运用对比手法,将托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基进行对比,突出了托尔斯泰面容的“丑陋可憎”,给读者留下深刻的印象。

课文细读品味

4.文中第④段已经是第三次出现“天才灵魂”了。作者为什么再三强调这一点?

再三强调“天才灵魂”,是为了突出托尔斯泰的伟大,表达对他的赞美之情。

课文细读品味

5.“看透事物本质”,却会缺失幸福。这似乎不合常理,其中有何深意?

托尔斯泰看透了现实中的暴政、丑恶和虚伪,看清了人世间种种罪恶的原因,但他无法改变这一现实,因而对社会充满失望。这使他成为矛盾综合体,却无法解脱,因此缺少属于自己的那一份幸福。

课文细读品味

6.一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

不矛盾。“可以任意支配整个世界及其知识财富”意味着一切都掌握在他手中。这样看的话,他是幸福的。但“能够看清真相的人”常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。

课文细读品味

托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽自己毕生的努力去改变它,但总是事与愿违,这才是最大的痛苦。所以又说他得不到“属于自己的那一份幸福”。

1.[重难点]作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,读者仍能感受到这位大文豪的不凡之处。这是为什么?

写托尔斯泰相貌平庸既是对他的外貌进行真实刻画,也是为了说明他是俄国普通大众中的一员。写他平庸甚至丑陋的外貌,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他眼睛的犀利敏锐,如“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”。

课文全篇探究

课文全篇探究

全文既对托尔斯泰的“形”“神”进行了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情。这样,前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到了相反的艺术效果,使托尔斯泰的外貌,尤其是眼睛给人留下了强烈、深刻的印象。

2.[发散思维]读完全文,谈谈你的感悟。

1.外表的美是脆弱的,经不起岁月的侵蚀。

2.列夫·托尔斯泰是世界级大文豪,他深邃的思想是世界宝贵的财富。

3.人格的美是永恒的,它永远散发着迷人的魅力。

4.我们要广泛地阅读这样的大师的作品,与大师同行,用大师的思想净化自己的心灵。

课文全篇探究

1.比喻、夸张,特征突出。

大量运用比喻和夸张的修辞手法,使托尔斯泰的外貌特征给人留下鲜明深刻的印象,让人产生无尽的联想。

归纳总结

特色总结

2.欲扬先抑,印象深刻。

文章前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,实际上是用来反衬他的眼睛,为下文写他的眼睛张本。在鲜明的对比下,托尔斯泰的外貌和精神世界都给读者留下了深刻的印象。

3.语言丰富,妙趣横生。

文中词汇丰富,语言极具修饰之美,而且描写充满情趣,如:“植被多于空地”“部件”等,或大词小用,或贬词褒用,或庄词谐用,很有情趣,极具张力。

描写语言风格的词:①平实、质朴、朴素自然;②含蓄隽永、含蓄委婉;③清新明丽、清新雅致;④形象生动; ⑤绚丽飘逸; ⑥委婉细腻; ⑦幽默风趣;等等。

归纳总结

4.肖像描写,逼真传神。

作者在刻画人物外貌时,抓住典型的特征,进行多角度、多层面的描写。既有正面描写,即直接刻画人物的外貌,也有侧面描写,如:写拜访者的想象和心理落差;既有整体描绘,如:第4段,也有局部特写,如:开篇对面部特征的细腻刻画。

归纳总结

国学经典积素养

教材链接

“人不可貌相,海水不可斗量”,这句话用在列夫·托尔斯泰身上再恰当不过了。列夫·托尔斯泰是世界文豪,他长相平平,却有着一双锐利异常、能够洞察世事的眼睛,他的眼睛永远散发着迷人的光彩。

国学经典积素养

国学经典诵读

原文 一寸秋波。千斛明珠觉未多。 —— 晏几道《采桑子》

译文 她的眼睛明亮美丽,用千斛明珠来形容也不觉得夸张。

原文 野有蔓草,零露瀼瀼。有美一人,婉如清扬。

——《诗经·郑风》

译文 郊野蔓草如茵,露珠颗颗晶莹。有位漂亮姑娘,眉目婉丽多情。

北宋著名词人,字叔原,

号小山,晏殊第七子。

国学经典积素养

【品格素养点拨】

眼睛是心灵的窗户,眼睛若明亮,世界就明亮。让我们用明亮的眼睛去洞察世界,发现美,感受美。

中考这么考

阅读下面的诗歌,完成各小题。

阆水歌 [唐] 杜 甫

嘉陵江色何所似,石黛①碧玉相因依。

正怜日破浪花出,更复春从沙际归。

巴童荡桨欹②侧过,水鸡③衔鱼来去飞。

阆中胜事可肠断,阆州城南天下稀。

注释 ①石黛:即石墨,古时妇女用为画眉墨。青黑色,诗词中因多称“青黛”。②欹(qī):倾斜不正。③水鸡:水鸟名。

中考这么考

1. 下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 全诗以反问起头,加强对所描绘的景象的印象,看到的江水颜色不一,深的似石黛,浅的像碧玉。

B. 第三、四两句,描绘了一幅红日从江中涌起,破浪而出,春意绿色从水边沙洲逐渐蔓延开的画卷。

C.“正怜”表达了诗人对眼前日出美景的喜爱,与后句中“更复”所表达的欣喜形成递进,在情感上形成叠加。

D. 第七、八句直抒胸臆,用“可肠断”形容阆中可爱至极,用“天下稀”的评价突出了阆州城南景色之美。

A

中考这么考

2. 请简要赏析第五、六两句描绘的景色。

示例:第五、六两句“巴童荡桨欹侧过,水鸡衔鱼来去飞”描绘了巴地的孩童荡着桨在水上划船,船儿忽左忽右地穿过激流,水鸟叼着鱼儿在水面上飞来飞去的生动画面。这些画面通过儿童的活泼好动和水鸟的轻盈飞舞,展现了一幅充满生机和活力的水乡风情画卷,同时也体现了诗人对阆中景色的喜爱和赞美之情。

中华优秀传统文化育素养

“衣冠禽兽”之前世今生

“衣冠禽兽”一词来源于明代官员的服饰。据史料记载,明朝规定,文官官服绣禽,武官官服绘兽。品级不同,所绣的禽和所绘的兽也不同。

明朝文官一品绣仙鹤,二品绣锦鸡,三品绣

孔雀,四品绣云雁,五品绣白鹇,六品绣鹭鸶,

七品绣 ,八品绣黄鹂,九品绣鹌鹑。武官一品、二品绘狮子,三品绘老虎,四品绘豹子,五品绘熊罴,六品、七品绘彪,八品绘犀牛,九品绘海马。

xī chì

中华优秀传统文化育素养

文武官员一品至四品穿绯袍,五品至七品穿青袍,八品和九品穿绿袍。所以,当时“衣冠禽兽”一词是赞语,颇有令人羡慕的味道。

到了明朝中晚期,宦官专权,政治腐败,文官爱钱,武将怕死。文官武将欺压百姓,无恶不作,声名狼藉,老百姓视其为匪盗瘟神。后来人们就将为非作歹、道德败坏的文武官员称为“衣冠禽兽”。

【品格素养点拨】

为官之本在于为官一场,造福一方,否则即使穿上华丽的官服,也不足以让人钦佩,反而会被百姓鄙夷。

中华优秀传统文化育素养

中考这么考

文言文阅读。

①高斗南,字拱极,陕西徽州人。貌魁梧,语音若钟。洪武中,授四川定远知县。才识精敏,多善政。二十九年,与郑敏、康彦民并坐事,先后被征。耆民①奔走阙下,具列善政以闻。太祖嘉之,赐袭衣宝钞遣还,并赐耆民道路费。诸人既还任,政绩益著。寻举天下廉吏数人,斗南与焉,列其名于《彰善榜》。擢云南新兴知州,新兴人爱之不异定远。居数年,以衰老乞归。荐子恂自代,成祖许之。年七十而卒。

②郑敏尝坐事被逮部民数千人求宥帝宴劳复其官,赐钞百锭,衣三袭。居数年,考满入朝。部民复走京师,乞再任,帝从其请。

③康彦民,泰和人,洪武二十七年进士。先知青田,调仪真,后历巴陵、天台,并著名绩。永乐初罢归。洪熙元年,御史巡按至天台。县民二百余人言彦民廉公有为,乞还之天台,慰民望。御史以闻,宣宗叹曰:“彦民去天台二十余年,民犹思之,其有善政可知。”乃用为江宁县丞。 (选自《明史·循吏列传》,有删改)

注释 ①耆民:德高望重的老人。

中考这么考

中考这么考

1. 下列句中加点词解释不正确的一项是( )

A. 寻举天下廉吏数人(寻找)

B. 成祖许之(答应)

C. 先知青田(掌管)

D. 民犹思之(仍然)

2. 用“/”给文中画波浪线的句子断句,限三处。

郑 敏 尝 坐 事 被 逮 部 民 数 千 人 求 宥 帝 宴 劳 复 其 官

A

·

·

·

·

/

/

/

中考这么考

3. 翻译下列句子。

(1)耆民奔走阙下,具列善政以闻。

(2)居数年,以衰老乞归。

德高望重的老人们奔走于皇城之中,(他们)详细列举

了(高斗南等人在任时的)好的政绩报告朝廷。

过了几年,(他)以年老为由向朝廷请求辞官归乡。

中考这么考

4. 本文选自《明史·循吏列传》,请结合文章概括“循吏”这一类官员的共性特征。

循吏的共同特征有:才识精敏,多善政;廉洁奉公,不贪不腐;深受民众爱戴。

3 列夫·托尔斯泰

第一课时

学习目标

1

2

人物特征:把握人物独特的外貌特征,探索其精神世界,理解作者的评价。

阅读目标

写作手法:整体把握作者的思路,体会欲扬先抑的写作手法。

难点

3

品析语言:揣摩精彩的语句,品味修辞手法的表达效果,感受课文典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。

重点

难点

学习目标

1

2

外貌描写:掌握运用外貌描写刻画人物精神世界的方法。

写作目标

比喻、夸张:学会运用比喻和夸张的修辞手法描写人物。

3

欲扬先抑:学会运用欲扬先抑的写作手法。

立德树人

与大师“对话交心”,感知人物深邃而丰富的精神世界,从中接受人文精神的熏陶。

茨威格(1881—1942),奥地利作家。代表作有小说《一个陌生女人的来信》,回忆录《昨日的世界》,传记《三作家》等。

作者简介

预习资料速查

本文节选自《托尔斯泰》。1928 年茨威格访问苏联,正值列夫·托尔斯泰100 周年诞辰。他怀着无比崇敬的心情参观了托尔斯泰的故居和坟墓。他领会到托尔斯泰的出类拔萃及其超越自身、超越人类一切平庸的伟大。回国后,他写成了传记《三作家》,《托尔斯泰》为其中 一部。

背景资料

预习资料速查

列夫·托尔斯泰(1828—1910),俄国作家,出身于贵族家庭。

代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

。。 。。。。

又名《三个描摹自己生活的诗人》,是为列夫·托尔斯泰(俄国作

家)、司汤达(法国作家)、卡萨诺瓦(意大利作家)所作的传记。

1. 颊( ):脸的两侧从眼到下颌的部分。

2. 黝( )黑:黑。

3. 粗糙( ):(质料)不精细;不光滑。

4. 平庸( ):寻常而不突出;平凡。

5. 滞( )留:停留不动。滞,不流通。

6. 愚钝( ):愚笨;不伶俐。

7. 器宇:气概,风度。

jiá

必考字词梳理

读读写写

注意声母。

yǒu

注意声调。

cāo

字音易错,注意声母。

yōng

zhì

字音易错,注意声母。

dùn

8. 蒙昧( ):未开化,没有文化;不懂事理,愚昧。

9. 酒肆( ):酒馆。肆,铺子。

10. 缰绳( ):牵牲口的绳子。

11. 轩( )昂:精神饱满,气度不凡。

12. 胆怯( ):胆小;缺少勇气。

13. 藏污纳垢( ):比喻包容坏人坏事,文中指皮肤不干净。

méng mèi

必考字词梳理

sì

字形易错,注意部首。

jiāng shéng

xuān

qiè

字音易错,注意韵母。

gòu

字音易错,注意声母。

14. 鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

15. 正襟危坐:整理好衣襟端端正正地坐着,形容严肃或拘谨的样子。

16. 诚惶诚恐:形容小心谨慎以至于害怕不安的样子。

17. 黯然失色:指相比之下,事物仿佛失去原有的色泽、光彩。

必考字词梳理

注释中的生难字词

必考字词梳理

1. 胡髭( ):胡子。髭,上唇的胡须。

2. 髯( ):两腮的胡子,也泛指胡子。

3. 鬈( ):(头发)弯曲。

4. 禁锢( ):束缚,限制。

5. 侏儒( ):身材异常矮小的人。

6. 锃( )亮:形容闪亮耀眼。

zī

rán

quán

gù

字形易错,注意部首。

zhū rú

zèng

词 诚惶诚恐 惊慌失措

同 两个词都有“内心不安”的意思。 异 侧重于内心因恐惧而不安,指的是心态,也可以表示因敬畏而惶恐不安。 侧重于慌乱中不知所措,指的是行为。

例 ①犯罪嫌疑人面对目光犀利的警官,诚惶诚恐地回答着问题。 ②诸葛亮、周瑜用妙计火烧曹军战船,大火一起,曹军惊慌失措,溃不成军。

近义词辨析

必考字词梳理

文章描写了托尔斯泰怎样的外貌?

重点刻画他的外貌有什么作用?

人物描写

内容探究

预习思考问题

文章为什么抓住托尔

斯泰的眼睛来写?

2

导思

1

关键词:眼睛、伟大

带着问题读课文

导思

表现手法

思想感情

文章在安排内容时

运用了怎样的表现

手法?有何作用?

文章表达了作者对托尔斯泰怎样的感情?

4

导思

3

导思

课文初读感知

文章脉络

第一部分(1—5):刻画托尔斯泰的外貌。

须发:多、浓密

面部:失调、崎岖、平庸、粗鄙

表情:忧郁、愚钝、压抑

外貌

长相平平

让人失望

(抑)

第一部分(6—9):描写托尔斯泰非同寻常的眼睛,揭示其不凡的精神世界。

眼光犀利

情感丰富

威力巨大

眼睛

非同寻常(扬)

课文整体感知

简要概括课文主旨

本文通过对列夫·托尔斯泰外貌的刻画,不仅为我们展现了列夫·托尔斯泰独特的外貌特征,还为我们揭示了列夫·托尔斯泰深邃而卓越的精神世界,表达了作者对列夫·托尔斯泰的无限崇敬与赞美之情。

一课一法

【中考考点】欲扬先抑的作用

【设题形式】

( 1 ) [模拟·邯郸] 这篇文章采用了欲扬先抑的写法,请做简要分析。

( 2 ) [中考·遵义] 下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 文章欲扬先抑,先写最爱秋季,不喜欢春天,认为春天不够“酷”,然后话锋一转,写从理解一朵花开始懂得欣赏春天。

一课一法

【答题步骤】

(1)点明手法。文章运用了欲扬先抑的手法。

(2)分析内容。先写……,是“抑”,后写……,是“扬”,前后形成鲜明的对比。

(3)分析作用。突出强调了……的特点,使人物形象更加生动丰满;使故事情节波澜起伏,给人出乎意料之感,给读者留下比较深刻的印象;使文章情感更加真挚动人,突出主题,表达(抒发)了……的感情。

板书设计

列夫·托尔斯泰

外貌

眼睛

深邃的精神世界

(崇敬、赞美)

面部多毛、须发浓密

抑

反衬

面部各部位的特征

长相平平

令人失望

犀利的眼光

丰富的情感

巨大的威力

扬

第二课时

3 列夫·托尔斯泰

课文细读品味

1.赏析第①段,为什么这么描写他的面貌?

第①段抓住人物面部多毛、须发浓密的特征,运用比喻和夸张的修辞手法,形象贴切,令人印象深刻。

课文细读品味

2.为何用“低矮的陋屋”来比喻托尔斯泰的外貌?

运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了他长相的粗劣,衬托出“天才灵魂”的魅力,给人留下深刻的印象。

课文细读品味

3.说一说第③段这里为什么提到陀思妥耶夫斯基?

运用对比手法,将托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基进行对比,突出了托尔斯泰面容的“丑陋可憎”,给读者留下深刻的印象。

课文细读品味

4.文中第④段已经是第三次出现“天才灵魂”了。作者为什么再三强调这一点?

再三强调“天才灵魂”,是为了突出托尔斯泰的伟大,表达对他的赞美之情。

课文细读品味

5.“看透事物本质”,却会缺失幸福。这似乎不合常理,其中有何深意?

托尔斯泰看透了现实中的暴政、丑恶和虚伪,看清了人世间种种罪恶的原因,但他无法改变这一现实,因而对社会充满失望。这使他成为矛盾综合体,却无法解脱,因此缺少属于自己的那一份幸福。

课文细读品味

6.一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

不矛盾。“可以任意支配整个世界及其知识财富”意味着一切都掌握在他手中。这样看的话,他是幸福的。但“能够看清真相的人”常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。

课文细读品味

托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽自己毕生的努力去改变它,但总是事与愿违,这才是最大的痛苦。所以又说他得不到“属于自己的那一份幸福”。

1.[重难点]作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,读者仍能感受到这位大文豪的不凡之处。这是为什么?

写托尔斯泰相貌平庸既是对他的外貌进行真实刻画,也是为了说明他是俄国普通大众中的一员。写他平庸甚至丑陋的外貌,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他眼睛的犀利敏锐,如“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”。

课文全篇探究

课文全篇探究

全文既对托尔斯泰的“形”“神”进行了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情。这样,前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到了相反的艺术效果,使托尔斯泰的外貌,尤其是眼睛给人留下了强烈、深刻的印象。

2.[发散思维]读完全文,谈谈你的感悟。

1.外表的美是脆弱的,经不起岁月的侵蚀。

2.列夫·托尔斯泰是世界级大文豪,他深邃的思想是世界宝贵的财富。

3.人格的美是永恒的,它永远散发着迷人的魅力。

4.我们要广泛地阅读这样的大师的作品,与大师同行,用大师的思想净化自己的心灵。

课文全篇探究

1.比喻、夸张,特征突出。

大量运用比喻和夸张的修辞手法,使托尔斯泰的外貌特征给人留下鲜明深刻的印象,让人产生无尽的联想。

归纳总结

特色总结

2.欲扬先抑,印象深刻。

文章前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,实际上是用来反衬他的眼睛,为下文写他的眼睛张本。在鲜明的对比下,托尔斯泰的外貌和精神世界都给读者留下了深刻的印象。

3.语言丰富,妙趣横生。

文中词汇丰富,语言极具修饰之美,而且描写充满情趣,如:“植被多于空地”“部件”等,或大词小用,或贬词褒用,或庄词谐用,很有情趣,极具张力。

描写语言风格的词:①平实、质朴、朴素自然;②含蓄隽永、含蓄委婉;③清新明丽、清新雅致;④形象生动; ⑤绚丽飘逸; ⑥委婉细腻; ⑦幽默风趣;等等。

归纳总结

4.肖像描写,逼真传神。

作者在刻画人物外貌时,抓住典型的特征,进行多角度、多层面的描写。既有正面描写,即直接刻画人物的外貌,也有侧面描写,如:写拜访者的想象和心理落差;既有整体描绘,如:第4段,也有局部特写,如:开篇对面部特征的细腻刻画。

归纳总结

国学经典积素养

教材链接

“人不可貌相,海水不可斗量”,这句话用在列夫·托尔斯泰身上再恰当不过了。列夫·托尔斯泰是世界文豪,他长相平平,却有着一双锐利异常、能够洞察世事的眼睛,他的眼睛永远散发着迷人的光彩。

国学经典积素养

国学经典诵读

原文 一寸秋波。千斛明珠觉未多。 —— 晏几道《采桑子》

译文 她的眼睛明亮美丽,用千斛明珠来形容也不觉得夸张。

原文 野有蔓草,零露瀼瀼。有美一人,婉如清扬。

——《诗经·郑风》

译文 郊野蔓草如茵,露珠颗颗晶莹。有位漂亮姑娘,眉目婉丽多情。

北宋著名词人,字叔原,

号小山,晏殊第七子。

国学经典积素养

【品格素养点拨】

眼睛是心灵的窗户,眼睛若明亮,世界就明亮。让我们用明亮的眼睛去洞察世界,发现美,感受美。

中考这么考

阅读下面的诗歌,完成各小题。

阆水歌 [唐] 杜 甫

嘉陵江色何所似,石黛①碧玉相因依。

正怜日破浪花出,更复春从沙际归。

巴童荡桨欹②侧过,水鸡③衔鱼来去飞。

阆中胜事可肠断,阆州城南天下稀。

注释 ①石黛:即石墨,古时妇女用为画眉墨。青黑色,诗词中因多称“青黛”。②欹(qī):倾斜不正。③水鸡:水鸟名。

中考这么考

1. 下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 全诗以反问起头,加强对所描绘的景象的印象,看到的江水颜色不一,深的似石黛,浅的像碧玉。

B. 第三、四两句,描绘了一幅红日从江中涌起,破浪而出,春意绿色从水边沙洲逐渐蔓延开的画卷。

C.“正怜”表达了诗人对眼前日出美景的喜爱,与后句中“更复”所表达的欣喜形成递进,在情感上形成叠加。

D. 第七、八句直抒胸臆,用“可肠断”形容阆中可爱至极,用“天下稀”的评价突出了阆州城南景色之美。

A

中考这么考

2. 请简要赏析第五、六两句描绘的景色。

示例:第五、六两句“巴童荡桨欹侧过,水鸡衔鱼来去飞”描绘了巴地的孩童荡着桨在水上划船,船儿忽左忽右地穿过激流,水鸟叼着鱼儿在水面上飞来飞去的生动画面。这些画面通过儿童的活泼好动和水鸟的轻盈飞舞,展现了一幅充满生机和活力的水乡风情画卷,同时也体现了诗人对阆中景色的喜爱和赞美之情。

中华优秀传统文化育素养

“衣冠禽兽”之前世今生

“衣冠禽兽”一词来源于明代官员的服饰。据史料记载,明朝规定,文官官服绣禽,武官官服绘兽。品级不同,所绣的禽和所绘的兽也不同。

明朝文官一品绣仙鹤,二品绣锦鸡,三品绣

孔雀,四品绣云雁,五品绣白鹇,六品绣鹭鸶,

七品绣 ,八品绣黄鹂,九品绣鹌鹑。武官一品、二品绘狮子,三品绘老虎,四品绘豹子,五品绘熊罴,六品、七品绘彪,八品绘犀牛,九品绘海马。

xī chì

中华优秀传统文化育素养

文武官员一品至四品穿绯袍,五品至七品穿青袍,八品和九品穿绿袍。所以,当时“衣冠禽兽”一词是赞语,颇有令人羡慕的味道。

到了明朝中晚期,宦官专权,政治腐败,文官爱钱,武将怕死。文官武将欺压百姓,无恶不作,声名狼藉,老百姓视其为匪盗瘟神。后来人们就将为非作歹、道德败坏的文武官员称为“衣冠禽兽”。

【品格素养点拨】

为官之本在于为官一场,造福一方,否则即使穿上华丽的官服,也不足以让人钦佩,反而会被百姓鄙夷。

中华优秀传统文化育素养

中考这么考

文言文阅读。

①高斗南,字拱极,陕西徽州人。貌魁梧,语音若钟。洪武中,授四川定远知县。才识精敏,多善政。二十九年,与郑敏、康彦民并坐事,先后被征。耆民①奔走阙下,具列善政以闻。太祖嘉之,赐袭衣宝钞遣还,并赐耆民道路费。诸人既还任,政绩益著。寻举天下廉吏数人,斗南与焉,列其名于《彰善榜》。擢云南新兴知州,新兴人爱之不异定远。居数年,以衰老乞归。荐子恂自代,成祖许之。年七十而卒。

②郑敏尝坐事被逮部民数千人求宥帝宴劳复其官,赐钞百锭,衣三袭。居数年,考满入朝。部民复走京师,乞再任,帝从其请。

③康彦民,泰和人,洪武二十七年进士。先知青田,调仪真,后历巴陵、天台,并著名绩。永乐初罢归。洪熙元年,御史巡按至天台。县民二百余人言彦民廉公有为,乞还之天台,慰民望。御史以闻,宣宗叹曰:“彦民去天台二十余年,民犹思之,其有善政可知。”乃用为江宁县丞。 (选自《明史·循吏列传》,有删改)

注释 ①耆民:德高望重的老人。

中考这么考

中考这么考

1. 下列句中加点词解释不正确的一项是( )

A. 寻举天下廉吏数人(寻找)

B. 成祖许之(答应)

C. 先知青田(掌管)

D. 民犹思之(仍然)

2. 用“/”给文中画波浪线的句子断句,限三处。

郑 敏 尝 坐 事 被 逮 部 民 数 千 人 求 宥 帝 宴 劳 复 其 官

A

·

·

·

·

/

/

/

中考这么考

3. 翻译下列句子。

(1)耆民奔走阙下,具列善政以闻。

(2)居数年,以衰老乞归。

德高望重的老人们奔走于皇城之中,(他们)详细列举

了(高斗南等人在任时的)好的政绩报告朝廷。

过了几年,(他)以年老为由向朝廷请求辞官归乡。

中考这么考

4. 本文选自《明史·循吏列传》,请结合文章概括“循吏”这一类官员的共性特征。

循吏的共同特征有:才识精敏,多善政;廉洁奉公,不贪不腐;深受民众爱戴。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读