10 绿 同步练习(含解析)

图片预览

文档简介

10 绿

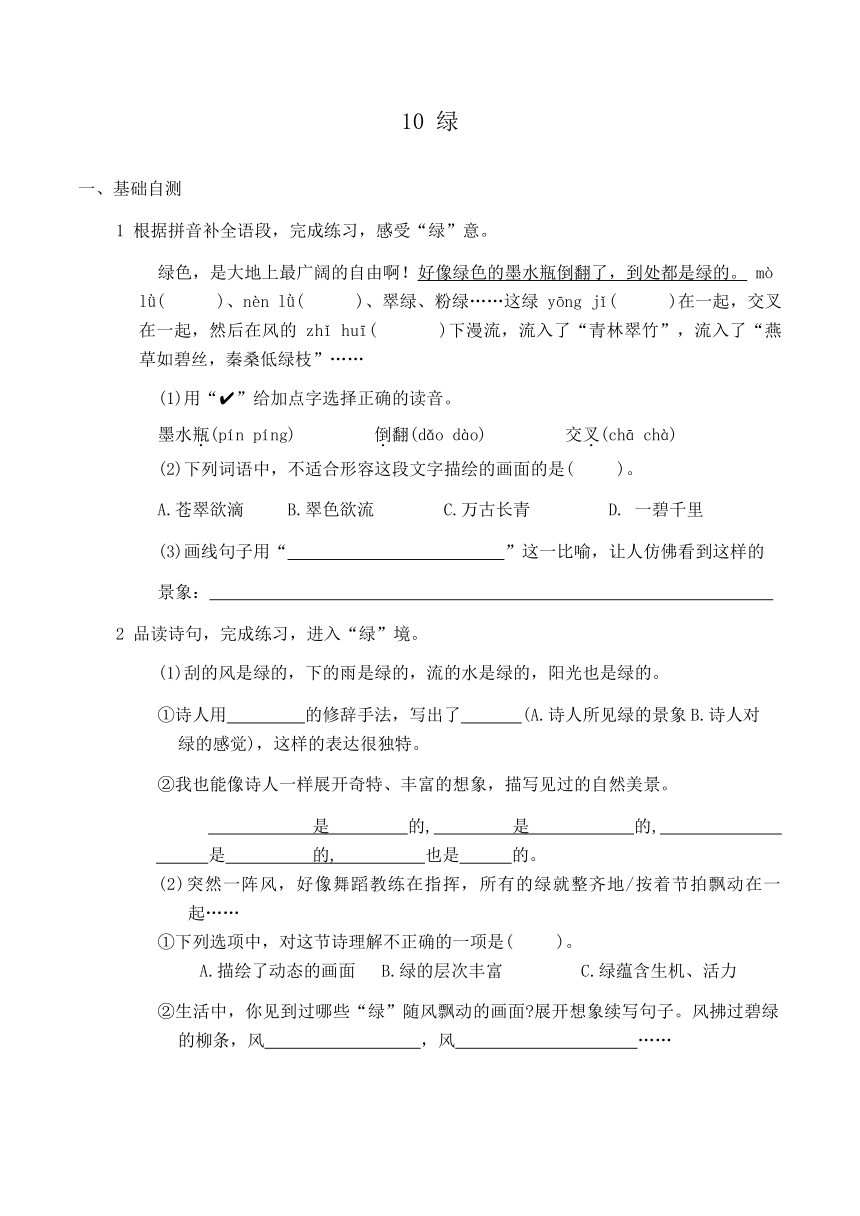

一、基础自测

1 根据拼音补全语段,完成练习,感受“绿”意。

绿色,是大地上最广阔的自由啊!好像绿色的墨水瓶倒翻了,到处都是绿的。 mò lǜ( )、nèn lǜ( )、翠绿、粉绿……这绿 yōng jǐ( )在一起,交叉在一起,然后在风的 zhǐ huī( )下漫流,流入了“青林翠竹”,流入了“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”……

(1)用“ ”给加点字选择正确的读音。

墨水瓶(pín píng) 倒翻(dǎo dào) 交叉(chā chà)

(2)下列词语中,不适合形容这段文字描绘的画面的是( )。

A.苍翠欲滴 B.翠色欲流 C.万古长青 D. 一碧千里

(3)画线句子用“ ”这一比喻,让人仿佛看到这样的

景象:

2 品读诗句,完成练习,进入“绿”境。

(1)刮的风是绿的,下的雨是绿的,流的水是绿的,阳光也是绿的。

①诗人用 的修辞手法,写出了 (A.诗人所见绿的景象B.诗人对绿的感觉),这样的表达很独特。

②我也能像诗人一样展开奇特、丰富的想象,描写见过的自然美景。

是 的, 是 的, 是 的, 也是 的。

(2)突然一阵风,好像舞蹈教练在指挥,所有的绿就整齐地/按着节拍飘动在一起……

①下列选项中,对这节诗理解不正确的一项是( )。

A.描绘了动态的画面 B.绿的层次丰富 C.绿蕴含生机、活力

②生活中,你见到过哪些“绿”随风飘动的画面 展开想象续写句子。风拂过碧绿的柳条,风 ,风 ……

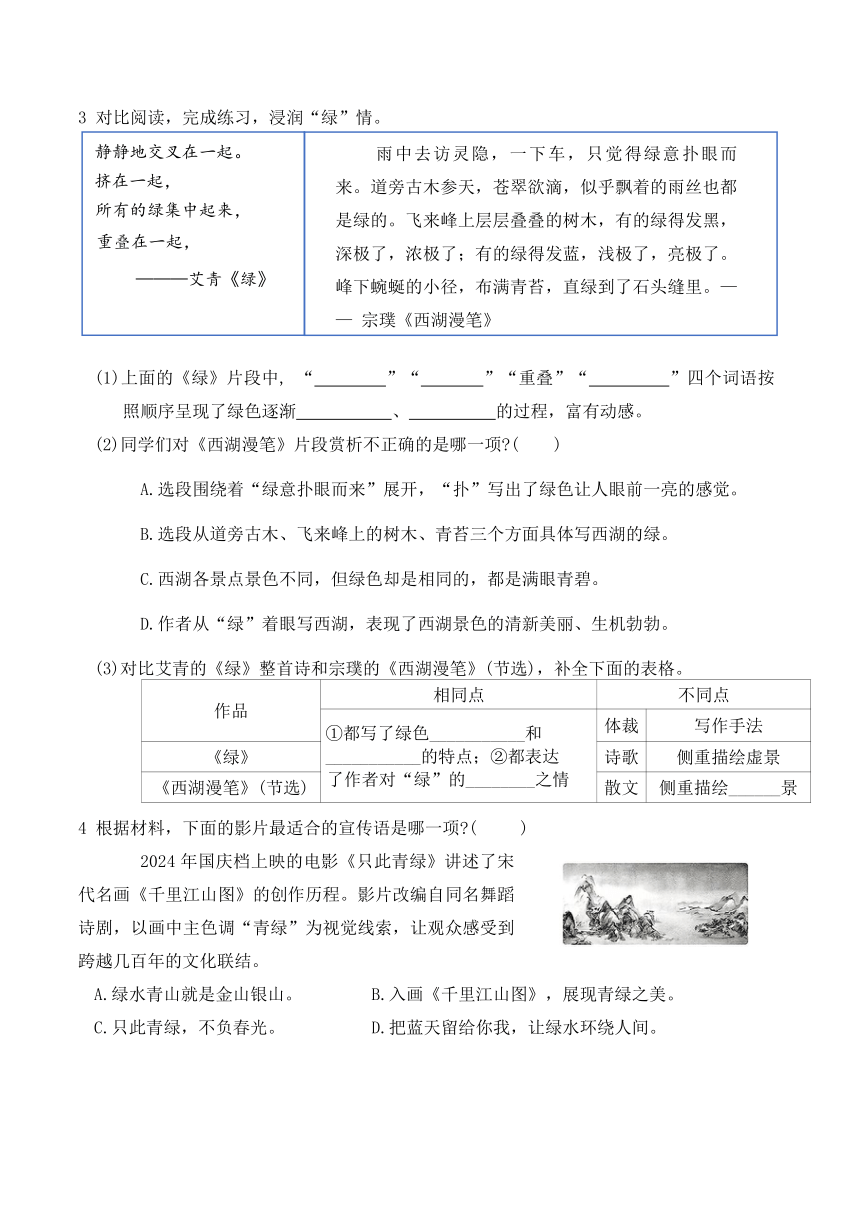

3 对比阅读,完成练习,浸润“绿”情。

雨中去访灵隐,一下车,只觉得绿意扑眼而来。道旁古木参天,苍翠欲滴,似乎飘着的雨丝也都是绿的。飞来峰上层层叠叠的树木,有的绿得发黑,深极了,浓极了;有的绿得发蓝,浅极了,亮极了。峰下蜿蜒的小径,布满青苔,直绿到了石头缝里。—— 宗璞《西湖漫笔》

(1)上面的《绿》片段中, “ ”“ ”“重叠”“ ”四个词语按照顺序呈现了绿色逐渐 、 的过程,富有动感。

(2)同学们对《西湖漫笔》片段赏析不正确的是哪一项 ( )

A.选段围绕着“绿意扑眼而来”展开,“扑”写出了绿色让人眼前一亮的感觉。

B.选段从道旁古木、飞来峰上的树木、青苔三个方面具体写西湖的绿。

C.西湖各景点景色不同,但绿色却是相同的,都是满眼青碧。

D.作者从“绿”着眼写西湖,表现了西湖景色的清新美丽、生机勃勃。

(3)对比艾青的《绿》整首诗和宗璞的《西湖漫笔》(节选),补全下面的表格。

作品 相同点 不同点

①都写了绿色___________和 ___________的特点;②都表达 了作者对“绿”的________之情 体裁 写作手法

《绿》 诗歌 侧重描绘虚景

《西湖漫笔》(节选) 散文 侧重描绘______景

4 根据材料,下面的影片最适合的宣传语是哪一项 ( )

2024年国庆档上映的电影《只此青绿》讲述了宋代名画《千里江山图》的创作历程。影片改编自同名舞蹈诗剧,以画中主色调“青绿”为视觉线索,让观众感受到跨越几百年的文化联结。

A.绿水青山就是金山银山。 B.入画《千里江山图》,展现青绿之美。

C.只此青绿,不负春光。 D.把蓝天留给你我,让绿水环绕人间。

二、阅读综合训练。

已是傍晚。荨麻上……

[苏联]叶赛宁

1.诗歌有画面感。第二至四节所描绘的画面中有哪些景物 结合提示补全思维导图,并为这幅画取名,写在下面的括号里。

2.诗歌蕴含着想象。画“ ”的句子运用 的修辞手法,把白桦比作 ,写出了白桦 的特点,表达了诗人对白 桦的 之情。

3.诗歌用词精妙。填入诗中括号处最恰当的词语是哪一个 ( )

A.照耀 B. 闪烁 C.倾注 D.倾泻

4.诗歌饱含着情感。结合资料袋,写一写你从诗中体会到的诗人的情感。

【资料袋】叶赛宁很早就开始写诗。他写农民,写农村,写乡村生活。在他的诗中,优美的乡村,旖旎的风光,低矮的农舍,在田间勤恳地劳作的农民,与周边的大自然和谐地融为一体。

参考答案:

基础自测:

1.墨绿 嫩绿 拥挤 指挥

解析 本题考查拼写词语的能力。注意“挤、挥”是左窄右宽。

(1) píng dǎo chā

解析 本题考查字音。“瓶”读 píng,是后鼻音。“倒”在表示倒下、失败、转换等意思时读 dǎo,在表示颠倒、向后退、使所盛的东西出来等意思时读dào。“叉”在表示一头有两个以上长齿便于扎取东西的器具、交错等意思时,读chā;在表示条状物末端的分支时读 chà。

(2)C

解析 本题考查对词语的理解。“苍翠欲滴”形容浓绿的颜色好像要滴下来;“翠色欲流”形容翠绿的颜色好像水要流出来的样子;“万古长青”指永远像春天的草木一样欣欣向荣;“一碧千里”指一眼望去全都是绿色。理解了词义,然后联系“倒翻”“到处都是”体会,可知选段描写的是满眼都是绿色的景象,C项不合适。

(3)绿色的墨水瓶倒翻了 示例:满眼都是绿色,各种绿交织、融合在一起,向远处流动。

解析 本题考查对句子的理解和想象的能力。这句话用“绿色的墨水瓶倒翻了”这一奇特的比喻,写眼前铺满绿色的感觉。答题时,可结合生活体验想象画面,再恰当地描写出来。

2. (1)①排比 B ②示例:枫叶 红 阳光 红刮的风 红 空气 红

解析 本题考查对诗句的理解和仿写能力。这节诗由四个短句组成,运用排比的修辞手法,句式整齐,结构相似。风、雨、水都是没有颜色的,诗人却用绿色来形容,写出了诗人对绿的感觉。答题时,根据提示,先想一想还可以写哪些颜色,哪些事物是这种颜色的,再体会诗歌语言简练、优美的特点,进行仿写。

(2)①B ②示例:吹过苍翠的小草 吹动翠绿的 荷叶

解析 本题考查理解诗句和写话的能力。这节诗写了“所有的绿”随风而舞的动态景象,充满了勃勃生机。B项是错误的,诗句没有体现绿的层次丰富。续写句子时,结合自己的观察体验,恰当地描写想象到的画面即可。

3.(1)集中 挤 交叉 汇聚 融合

解析 本题考查对诗意的理解。读诗句,按顺序找出表示“绿”动态变化的词语,再结合词语理解绿色的变化过程,用恰当的词语概括。

(2)C

解析 本题考查对句段的理解。结合语段,抓住关键词句来理解、体会,再仔细分析各选项的内容,判断是否正确。西湖虽然满眼皆绿,但各种绿的浓淡、深浅不同,因此C项是错误的。

(3)①丰富 范围广 ②喜爱 实

解析 本题考查比较阅读的能力。完成本题,要细致阅读《西湖漫笔》片段并回顾课文《绿》,从不同的角度进行比较。《西湖漫笔》是一篇散文,片段通过具体的景物写绿,赞绿。艾青的《绿》则充满了丰富的想象。诗人赞美绿,却没有在诗中具体地描写绿色的事物。诗中绿意蔓延,让读者通过想象感受无边的绿意。虽然二者在写法上略有不同,但都表达了对“绿”的喜爱之情。根据以上分析填写表格即可。

4. B

解析 本题考查对材料的理解和把握的能力。根据材料可知,《只此青绿》是一部由舞蹈诗剧改编的电影,以光影定格“千里江山”,展现了《千里江山图》的创作历程。观众由电影入画,感受到“青绿”的视觉冲击,也感受到中华优秀传统文化的魅力。所以本题选 B。A项、D项是关于生态环境的,C项的季节不适合电影宣传。

二、1.(竖向)月光 白桦 视觉 夜莺的歌声 示例:乡村入暮图

解析 本题考查对诗歌理解、概括的能力。做题时,先初读诗歌,形成整体印象,再按照思维导图的提示作答。第一列由“房顶、树林、河”可知这里填的是景物,从诗中可以直接提取答案。这些都是眼睛看到的事物,是从视觉角度进行的描写。从听觉角度出发,不难找到第二节的“夜莺的歌声”。这首诗整体描绘出了一幅美丽和谐的图画,从第一句的“已是傍晚”可以得知时间是傍晚,由描写的景物可以得知地点是乡村,因此可以命名为“乡村入暮图”。

2.比喻 蜡烛 高大挺拔 喜爱、赞美

解析 本题考查对修辞手法的理解。根据“如一根根高大的蜡烛”可以判断出这是一个比喻句。根据“亭亭玉立”“高大”可以概括出白桦的特点是笔直挺拔、高大。根据诗人用来形容白桦的词语可知,诗人对白桦充满了喜爱与赞美之情。

3. D

解析 本题考查根据语境运用词语的能力。“照耀”指强烈的光线照射,例如“阳光照耀着大地”。“闪烁”指光亮动摇不定,忽明忽暗,例如“星光闪烁”。“倾注”多指感情、力量等集中到一个目标上,例如“父母为我们的成长倾注了大量的心血”。“倾泻”指大量的水很快地从高处流下,这里运用“倾泻”更能体现出月光如水般洒落在屋顶上,给人以皎洁美好的感觉。故本题选 D。

4.本诗描写了乡村傍晚的如童话般美丽的景色,表达了诗人对淳朴和谐的乡村生活的无限热爱与赞美之情。

解析 本题考查对诗歌表达的情感的理解。根据资料袋可知,诗人常常写优美自然的乡村风光与淳朴和谐的乡村生活。在叶赛宁的笔下,寻常的乡村景色变得更美了,是因为诗人在诗歌里倾注了无限的热爱,挖掘了平凡的乡村风景中不同寻常的美,展现了平淡的乡村生活的魅力。

一、基础自测

1 根据拼音补全语段,完成练习,感受“绿”意。

绿色,是大地上最广阔的自由啊!好像绿色的墨水瓶倒翻了,到处都是绿的。 mò lǜ( )、nèn lǜ( )、翠绿、粉绿……这绿 yōng jǐ( )在一起,交叉在一起,然后在风的 zhǐ huī( )下漫流,流入了“青林翠竹”,流入了“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”……

(1)用“ ”给加点字选择正确的读音。

墨水瓶(pín píng) 倒翻(dǎo dào) 交叉(chā chà)

(2)下列词语中,不适合形容这段文字描绘的画面的是( )。

A.苍翠欲滴 B.翠色欲流 C.万古长青 D. 一碧千里

(3)画线句子用“ ”这一比喻,让人仿佛看到这样的

景象:

2 品读诗句,完成练习,进入“绿”境。

(1)刮的风是绿的,下的雨是绿的,流的水是绿的,阳光也是绿的。

①诗人用 的修辞手法,写出了 (A.诗人所见绿的景象B.诗人对绿的感觉),这样的表达很独特。

②我也能像诗人一样展开奇特、丰富的想象,描写见过的自然美景。

是 的, 是 的, 是 的, 也是 的。

(2)突然一阵风,好像舞蹈教练在指挥,所有的绿就整齐地/按着节拍飘动在一起……

①下列选项中,对这节诗理解不正确的一项是( )。

A.描绘了动态的画面 B.绿的层次丰富 C.绿蕴含生机、活力

②生活中,你见到过哪些“绿”随风飘动的画面 展开想象续写句子。风拂过碧绿的柳条,风 ,风 ……

3 对比阅读,完成练习,浸润“绿”情。

雨中去访灵隐,一下车,只觉得绿意扑眼而来。道旁古木参天,苍翠欲滴,似乎飘着的雨丝也都是绿的。飞来峰上层层叠叠的树木,有的绿得发黑,深极了,浓极了;有的绿得发蓝,浅极了,亮极了。峰下蜿蜒的小径,布满青苔,直绿到了石头缝里。—— 宗璞《西湖漫笔》

(1)上面的《绿》片段中, “ ”“ ”“重叠”“ ”四个词语按照顺序呈现了绿色逐渐 、 的过程,富有动感。

(2)同学们对《西湖漫笔》片段赏析不正确的是哪一项 ( )

A.选段围绕着“绿意扑眼而来”展开,“扑”写出了绿色让人眼前一亮的感觉。

B.选段从道旁古木、飞来峰上的树木、青苔三个方面具体写西湖的绿。

C.西湖各景点景色不同,但绿色却是相同的,都是满眼青碧。

D.作者从“绿”着眼写西湖,表现了西湖景色的清新美丽、生机勃勃。

(3)对比艾青的《绿》整首诗和宗璞的《西湖漫笔》(节选),补全下面的表格。

作品 相同点 不同点

①都写了绿色___________和 ___________的特点;②都表达 了作者对“绿”的________之情 体裁 写作手法

《绿》 诗歌 侧重描绘虚景

《西湖漫笔》(节选) 散文 侧重描绘______景

4 根据材料,下面的影片最适合的宣传语是哪一项 ( )

2024年国庆档上映的电影《只此青绿》讲述了宋代名画《千里江山图》的创作历程。影片改编自同名舞蹈诗剧,以画中主色调“青绿”为视觉线索,让观众感受到跨越几百年的文化联结。

A.绿水青山就是金山银山。 B.入画《千里江山图》,展现青绿之美。

C.只此青绿,不负春光。 D.把蓝天留给你我,让绿水环绕人间。

二、阅读综合训练。

已是傍晚。荨麻上……

[苏联]叶赛宁

1.诗歌有画面感。第二至四节所描绘的画面中有哪些景物 结合提示补全思维导图,并为这幅画取名,写在下面的括号里。

2.诗歌蕴含着想象。画“ ”的句子运用 的修辞手法,把白桦比作 ,写出了白桦 的特点,表达了诗人对白 桦的 之情。

3.诗歌用词精妙。填入诗中括号处最恰当的词语是哪一个 ( )

A.照耀 B. 闪烁 C.倾注 D.倾泻

4.诗歌饱含着情感。结合资料袋,写一写你从诗中体会到的诗人的情感。

【资料袋】叶赛宁很早就开始写诗。他写农民,写农村,写乡村生活。在他的诗中,优美的乡村,旖旎的风光,低矮的农舍,在田间勤恳地劳作的农民,与周边的大自然和谐地融为一体。

参考答案:

基础自测:

1.墨绿 嫩绿 拥挤 指挥

解析 本题考查拼写词语的能力。注意“挤、挥”是左窄右宽。

(1) píng dǎo chā

解析 本题考查字音。“瓶”读 píng,是后鼻音。“倒”在表示倒下、失败、转换等意思时读 dǎo,在表示颠倒、向后退、使所盛的东西出来等意思时读dào。“叉”在表示一头有两个以上长齿便于扎取东西的器具、交错等意思时,读chā;在表示条状物末端的分支时读 chà。

(2)C

解析 本题考查对词语的理解。“苍翠欲滴”形容浓绿的颜色好像要滴下来;“翠色欲流”形容翠绿的颜色好像水要流出来的样子;“万古长青”指永远像春天的草木一样欣欣向荣;“一碧千里”指一眼望去全都是绿色。理解了词义,然后联系“倒翻”“到处都是”体会,可知选段描写的是满眼都是绿色的景象,C项不合适。

(3)绿色的墨水瓶倒翻了 示例:满眼都是绿色,各种绿交织、融合在一起,向远处流动。

解析 本题考查对句子的理解和想象的能力。这句话用“绿色的墨水瓶倒翻了”这一奇特的比喻,写眼前铺满绿色的感觉。答题时,可结合生活体验想象画面,再恰当地描写出来。

2. (1)①排比 B ②示例:枫叶 红 阳光 红刮的风 红 空气 红

解析 本题考查对诗句的理解和仿写能力。这节诗由四个短句组成,运用排比的修辞手法,句式整齐,结构相似。风、雨、水都是没有颜色的,诗人却用绿色来形容,写出了诗人对绿的感觉。答题时,根据提示,先想一想还可以写哪些颜色,哪些事物是这种颜色的,再体会诗歌语言简练、优美的特点,进行仿写。

(2)①B ②示例:吹过苍翠的小草 吹动翠绿的 荷叶

解析 本题考查理解诗句和写话的能力。这节诗写了“所有的绿”随风而舞的动态景象,充满了勃勃生机。B项是错误的,诗句没有体现绿的层次丰富。续写句子时,结合自己的观察体验,恰当地描写想象到的画面即可。

3.(1)集中 挤 交叉 汇聚 融合

解析 本题考查对诗意的理解。读诗句,按顺序找出表示“绿”动态变化的词语,再结合词语理解绿色的变化过程,用恰当的词语概括。

(2)C

解析 本题考查对句段的理解。结合语段,抓住关键词句来理解、体会,再仔细分析各选项的内容,判断是否正确。西湖虽然满眼皆绿,但各种绿的浓淡、深浅不同,因此C项是错误的。

(3)①丰富 范围广 ②喜爱 实

解析 本题考查比较阅读的能力。完成本题,要细致阅读《西湖漫笔》片段并回顾课文《绿》,从不同的角度进行比较。《西湖漫笔》是一篇散文,片段通过具体的景物写绿,赞绿。艾青的《绿》则充满了丰富的想象。诗人赞美绿,却没有在诗中具体地描写绿色的事物。诗中绿意蔓延,让读者通过想象感受无边的绿意。虽然二者在写法上略有不同,但都表达了对“绿”的喜爱之情。根据以上分析填写表格即可。

4. B

解析 本题考查对材料的理解和把握的能力。根据材料可知,《只此青绿》是一部由舞蹈诗剧改编的电影,以光影定格“千里江山”,展现了《千里江山图》的创作历程。观众由电影入画,感受到“青绿”的视觉冲击,也感受到中华优秀传统文化的魅力。所以本题选 B。A项、D项是关于生态环境的,C项的季节不适合电影宣传。

二、1.(竖向)月光 白桦 视觉 夜莺的歌声 示例:乡村入暮图

解析 本题考查对诗歌理解、概括的能力。做题时,先初读诗歌,形成整体印象,再按照思维导图的提示作答。第一列由“房顶、树林、河”可知这里填的是景物,从诗中可以直接提取答案。这些都是眼睛看到的事物,是从视觉角度进行的描写。从听觉角度出发,不难找到第二节的“夜莺的歌声”。这首诗整体描绘出了一幅美丽和谐的图画,从第一句的“已是傍晚”可以得知时间是傍晚,由描写的景物可以得知地点是乡村,因此可以命名为“乡村入暮图”。

2.比喻 蜡烛 高大挺拔 喜爱、赞美

解析 本题考查对修辞手法的理解。根据“如一根根高大的蜡烛”可以判断出这是一个比喻句。根据“亭亭玉立”“高大”可以概括出白桦的特点是笔直挺拔、高大。根据诗人用来形容白桦的词语可知,诗人对白桦充满了喜爱与赞美之情。

3. D

解析 本题考查根据语境运用词语的能力。“照耀”指强烈的光线照射,例如“阳光照耀着大地”。“闪烁”指光亮动摇不定,忽明忽暗,例如“星光闪烁”。“倾注”多指感情、力量等集中到一个目标上,例如“父母为我们的成长倾注了大量的心血”。“倾泻”指大量的水很快地从高处流下,这里运用“倾泻”更能体现出月光如水般洒落在屋顶上,给人以皎洁美好的感觉。故本题选 D。

4.本诗描写了乡村傍晚的如童话般美丽的景色,表达了诗人对淳朴和谐的乡村生活的无限热爱与赞美之情。

解析 本题考查对诗歌表达的情感的理解。根据资料袋可知,诗人常常写优美自然的乡村风光与淳朴和谐的乡村生活。在叶赛宁的笔下,寻常的乡村景色变得更美了,是因为诗人在诗歌里倾注了无限的热爱,挖掘了平凡的乡村风景中不同寻常的美,展现了平淡的乡村生活的魅力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地