13.1《读书:目的和前提》同步练习 (含答案)2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 13.1《读书:目的和前提》同步练习 (含答案)2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 217.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

13.1《读书:目的和前提》练习

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

人的癖好五花八门,读书是其中之一。但凡人有了一种癖好,也就有了一种特别的看世界的眼光,甚至有了一个属于他的特别的世界。不过,和别的癖好相比,读书的癖好能够使人获得一种更为开阔的眼光,一个更加丰富多彩的世界。我们也许可以据此把人分为有读书癖的人和没有读书癖的人,这两种人生活在很不相同的世界上。

一个人怎样才算养成了读书的癖好呢?我觉得倒不在于读书破万卷,一头扎进书堆,成为一个书呆子。重要的是一种感觉,即读书已经成为生活的基本需要,不读书就会感到欠缺和不安。读者是一个美好的身份。每个人在一生中会有各种其他的身份,例如学生、教师、作家、工程师、企业家等,但是,如果不同时也是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷。

费尔巴哈说:人就是他所吃的东西。至少就精神食物而言,这句话是对的。从一个人的读物大致可以判断他的精神品级。一个在阅读和沉思中与古今哲人文豪倾心交谈的人,与一个只读明星逸闻和凶杀故事的人,他们当然有着完全不同的内心世界。我甚至要说,他们也是生活在完全不同的外部世界上,因为世界本无定相,它对于不同的人呈现不同的面貌。

人类历史上产生了那样一些著作,它们直接关注和思考人类精神生活的重大问题,因而是人文性质的,同时其影响得到了许多世代的公认,已成为全人类共同的财富,因而又是经典性质的。我们把这些著作称作人文经典。在人类精神探索的道路上,人文经典构成了一种伟大的传统,任何一个走在这条路上的人都无法忽视其存在。

人文经典是一座圣殿,它就在我们身边,一切时代的思想者正在那里聚会,我们只要走进去,就能聆听到他们的嘉言隽语。就最深层的精神生活而言,时代的区别并不重要,无论是两千年前的先贤,还是近百年来的今贤,都同样古老,也都同样年轻。

当前图书的出版量极大,有好书,但也生产了大量垃圾,包括畅销的垃圾。对于有判断力的读者来说,这不成为问题,他们自己能鉴别优劣。受害者是那些文化素质较低的人,这些垃圾把他们的阅读引导和维持在了一个低水平上,而正是他们,本来最需要通过阅读来提高自身素质。

我衡量一本书对于我的价值的标准是:读了它之后,我自己是否也遏制不住地想写点什么,哪怕我想写的东西表面上与它似乎全然无关。它给予我的是一种氛围,一种心境,使我仿佛置身于一种合宜的气候里,心中潜藏的种子因此发芽破土了。

怎么读大师的书?我提倡的方法是:不求甚解,为我所用。

不求甚解,就是用读闲书的心情读,不被暂时不懂的地方卡住,领会其大意即可。这是一个受熏陶的过程,在此过程中,你用来理解大师的资源——人文修养——在积累,总有一天会发现,你读大师的书真的像读闲书一样轻松愉快了。

为我所用,就是不死抠所谓原义,只把大师的书当作自我生长的养料,你觉得自己在精神上有所感悟和提高就可以了。你的收获不是去采摘某一个大师的果实,而是结出你自己的果实。

读书犹如采金。有的人是沙里淘金,读破万卷,小康而已。有的人是点石成金,随手翻翻,便成巨富。

(摘编自周国平《论读书》)

材料二:

真正的修养不追求任何具体目的,一如所有为了自我完善而作的努力,本身便有意义。对于教养也即精神和心灵完善的追求,并不是朝向某些狭隘目标的艰难跋涉,而是我们自我意识的增强和扩展,从而使我们生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。因此,真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来。

为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。

当今之世,对书籍已经有些轻视了。为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的;他们认为人生太短促,太宝贵,却又挤得出时间一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。可整天待在这些地方,难道就比我们一天留一两个小时去读古代哲人和诗人的作品,更能接近真正的生活吗?不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(摘编自黑塞《读书:目的和前提》)

1.下列对材料的理解和分析,正确的一项是( )

A.每个人都会有自己的身份,但如果不同时是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷,这强调了读书与生活的关系。

B.由费尔巴哈所说的“人就是他所吃的东西”可知,根据一个人选择的读物大致可以判断出他的精神品级的高低。

C.真正的修养如真正的体育一般永远都在半道上,它是静态的、永恒的,要实现精神境界的提升,需要不断提高修养。

D.在黑塞生活的年代里,年轻人认为人生太短促、宝贵,故而及时行乐,一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.垃圾图书会引导文化素质较低的人维持在一个低水平上。

B.比起“读破万卷”,周国平更赞赏“随手翻翻”的阅读方式。

C.黑塞运用反面例子举例证明埋头读书,更能接近真正的生活。

D.只有花力气、下功夫阅读杰作,才能学会真正意义上的阅读。

3.下列选项中,不能用来论证“人要爱好读书”的一项是( )

A.三日不读书,便觉语言无味,面目可憎。

B.立身以立学为先,立学以读书为本。

C.读书之法,在循序渐进,熟读而精思。

D.书犹药也,善读之可以医愚。

4.材料一是如何论述的?请简要梳理行文脉络。

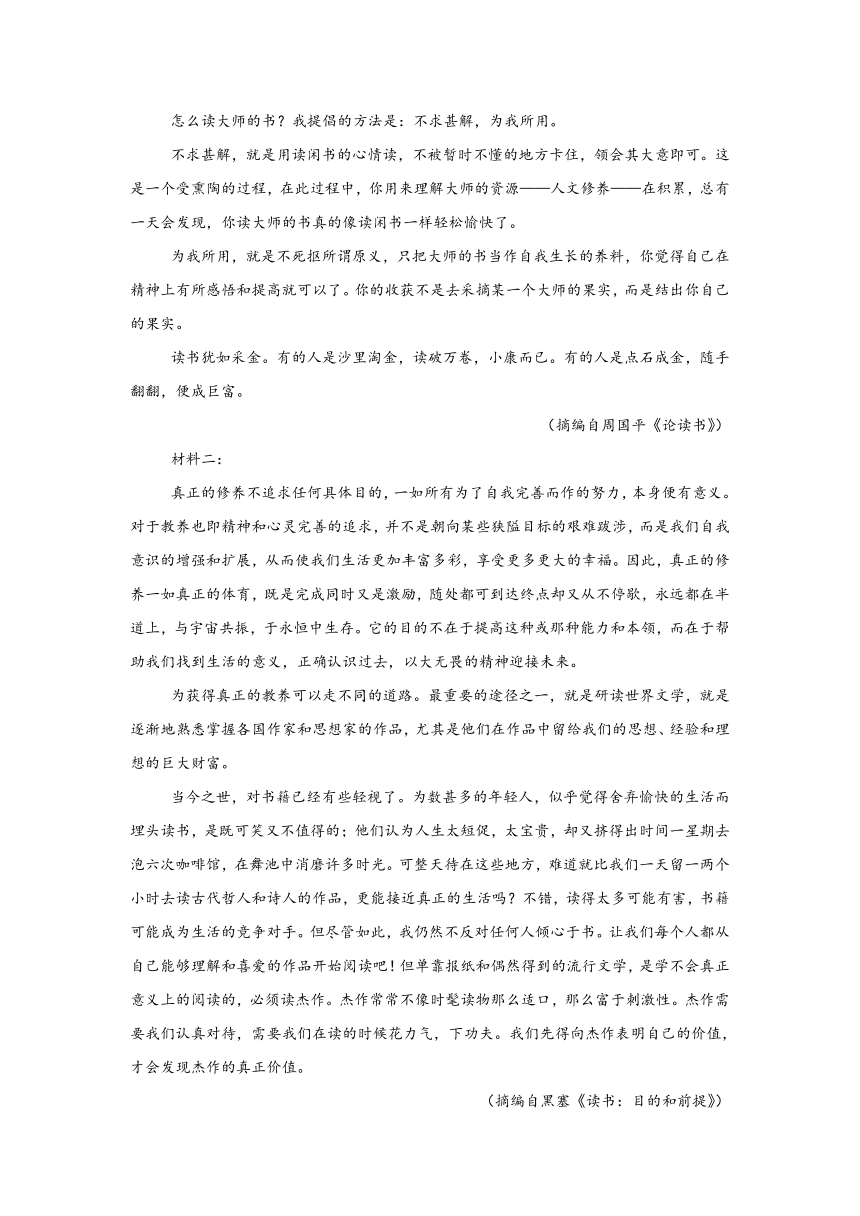

5.结合材料及《2023年湖南省中小学校园阅读现状与需求调研报告》中的两个图表,在文段的横线处补写出恰当的内容。

图一:《中小学生阅读动机情况分布》

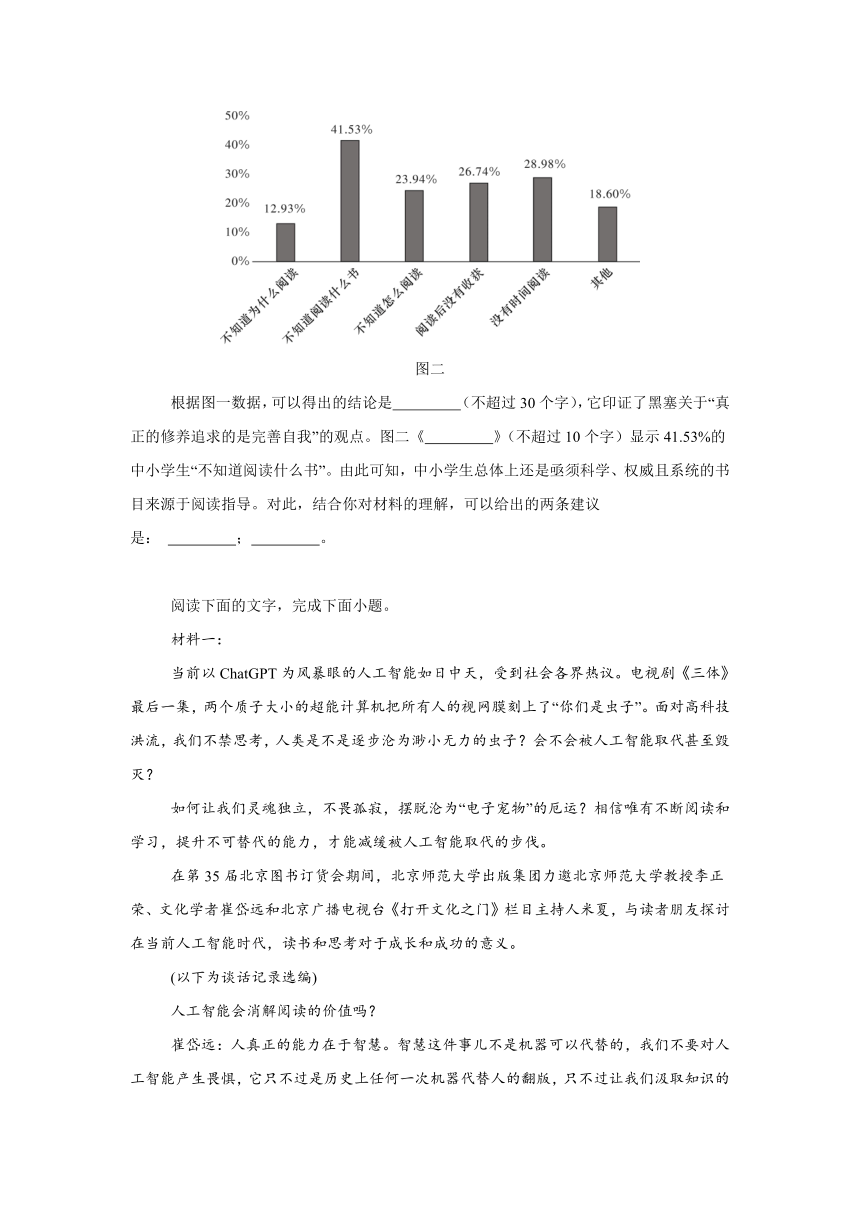

图二

根据图一数据,可以得出的结论是 (不超过30个字),它印证了黑塞关于“真正的修养追求的是完善自我”的观点。图二《 》(不超过10个字)显示41.53%的中小学生“不知道阅读什么书”。由此可知,中小学生总体上还是亟须科学、权威且系统的书目来源于阅读指导。对此,结合你对材料的理解,可以给出的两条建议是: ; 。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

当前以ChatGPT为风暴眼的人工智能如日中天,受到社会各界热议。电视剧《三体》最后一集,两个质子大小的超能计算机把所有人的视网膜刻上了“你们是虫子”。面对高科技洪流,我们不禁思考,人类是不是逐步沦为渺小无力的虫子?会不会被人工智能取代甚至毁灭?

如何让我们灵魂独立,不畏孤寂,摆脱沦为“电子宠物”的厄运?相信唯有不断阅读和学习,提升不可替代的能力,才能减缓被人工智能取代的步伐。

在第35届北京图书订货会期间,北京师范大学出版集团力邀北京师范大学教授李正荣、文化学者崔岱远和北京广播电视台《打开文化之门》栏目主持人米夏,与读者朋友探讨在当前人工智能时代,读书和思考对于成长和成功的意义。

(以下为谈话记录选编)

人工智能会消解阅读的价值吗?

崔岱远:人真正的能力在于智慧。智慧这件事儿不是机器可以代替的,我们不要对人工智能产生畏惧,它只不过是历史上任何一次机器代替人的翻版,只不过让我们汲取知识的效率更高,仅此而已。

人工智能的出现不仅不会取消读书,反而会刺激读书,科技会助力我们终身学习,终身成长。

应该读什么书?

崔岱远:书是海量的,所以要读原典。什么叫原典?就是知识的源头,比如说作为一个中国人,你应该知道什么叫“四书”。

对于经典,我们不能仅仅停留在对只言片语的听说,而是应该了解它的知识体系,了解它的脉络和背景,只有这样才能够对中华文化有一个粗浅的认识,进而对中华文化产生真正的热爱,积累人文底蕴。

米夏:葆有读书的习惯,会受益终身;走进一本好书,会不虚此行。慢慢读,别着急,农民种地都不是春天种,秋天一定收。好好读书,相信时间和阅读的力量,它不动声色,但特别温柔。

李正荣:当你有人生阅历的时候,你回过头来看你曾经学过的那些经典,发现原来曾经塞给我们的那些我们厌倦的东西真的好吃,那才是真正的良知。

我们为什么读书?

崔岱远:我觉得决定一个人真正厚度的是他的人文基础。在未来的十年、二十年乃至三四十年以后,你是否依然具有创造力和生命力,取决于你的人文底蕴。人文底蕴的积累,读书是重要途径。

李正荣:我们每个人都有两个世界,一个是外部的输入的世界,另外一个是内在的精神世界。内在的精神世界的成长才是真正的人的生命,而不是一个动物性的生命,人的生命的本质和关键在于它的精神。怎么才能建立起一个跟动物性生命不一样的内在的精神上的生命呢?那就是要读书,一定要读书。

有些书读不进去怎么办?

米夏:有的青年朋友可能会问,有些书我真是看不进去,真是觉得够不着怎么办?

崔岱远:就像《百年孤独》,有的人读完就放下了,有的人读了就放不下,这与人的知识结构和生活阅历紧密相关。一些经典,我们在年轻的时候看不懂,到了一定年龄,有知识积累的时候,我们才能够理解。如果抱着明天就能够立刻有用的心态,我想是很难读下去的。

米夏:其实每本书都像一个时空胶囊,它完好地封装着作者的思想情感和审美体验,轻轻地落在我们的掌心,让我们能够感受到世界之辽阔、人生之倏忽和美之永恒,希望我们都能成为爱书的人。

(摘编自中国社会科学网《好书圆桌:人工智能时代,阅读的意义是什么?》)

材料二:

如何获得真正的教养

为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国的作家和思想家的作品,以及他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候将它走到头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达的民族的全部文学通通读完,更别提整个人类的文学了。

然而,对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,却都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。对于我们来说,问题不在于尽可能地多读和多知道,而在于自由地选择我们个人能完全沉溺其中的杰作,以领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系,使自己的心脏随着人类心脏的跳动而跳动。这,归根到底是一切生活的意义。

读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

(摘编自黑塞《读书:目的和前提》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.当前人工智能发展如日中天,我们正成为渺小无力的“电子宠物”。

B.崔岱远认为,机器代替人的好处就是让人汲取知识的效率更高而已。

C.李正荣认为,当人有了人生阅历发现了经典的妙处,也就有了良知。

D.由黑塞的观点可知,研读世界文学是获得真正教养的重要途径之一。

7.根据材料一的内容,下列说法不正确的一项是( )

A.人工智能会消解阅读的价值吗?崔岱远认为人工智能会刺激我们读书,助力我们终身学习,而这也应该属于阅读的价值。

B.应该读什么书?米夏的观点是读好书,而且还要有好的读书习惯:慢慢读,相信时间和阅读的力量会潜移默化影响人。

C.我们为什么读书?李正荣的回答表明,读书可以让我们在外部世界中建立起一个跟动物性生命不一样的内在的精神生命。

D.有些书读不进去怎么办?米夏提出问题又做了总结,崔岱远做了回答,他的意思是:放下明天就能够立刻有用的功利心态。

8.不适合作为论据支持材料二划线句所陈观点的一项是( )

A.崔岱远认为,要读“四书”这样的原典,要读《百年孤独》这样的经典。

B.王佐良《上图书馆》言:独拥书城自吟固是一乐,上图书馆也有奇趣。

C.毛泽东爱读书且苦读书,长征时在马背上读完了列宁的《国家与革命》。

D.鲁迅先生说过,凡嗜好读书的,能在每一页每一页里都得着深厚的趣味。

9.每年的4月23日是世界读书日,2024年世界读书日的主题是“阅读,改变未来”,请你仿照此句,在上述两则材料中选择词语,组成2025年世界读书日的主题,并结合材料简要说明这样选择的两点理由。

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国人民的作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智,帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

旨在了解世界文学而进行的作品选择将因人而异:它不仅取决于一位读者为满足这个高尚的需求能够牺牲多少时间和金钱,还取决于许多其他的因素。对这个人也许柏拉图是最可敬的智者,荷马是最可爱的诗人,对于他,柏拉图和荷马始终将成为全部文学的中心;可对另一个人,占据这个中心位置的也将是另一些名字。

要想建立与世界文学的生动联系,读者的第一要务乃是认识自己本身,进而再认识那些特别能引起他共鸣的作品,而不要遵循任何的模式或者教学大纲!他必须走一条爱之路,而非义务之路。仅仅因为某部作品有名,因为羞于不了解它就强迫自己去阅读,实乃大错而特错。恰恰相反,每个人都该在他感觉最自然的地方,开始对书籍的阅读、了解和喜爱。因为教养得有一个可教养的客体做前提,那就是个性或人格。没有这个前提,教养在一定意义上便落了空,纵然能积累某些知识,却不会产生爱和生命。没有爱的阅读,没有敬重的知识,没有心的教养,是戕害性灵的最严重罪过之一。

当今之世,对书籍已经有些轻视了,为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的。读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(摘编自赫尔曼·黑塞《读书:目的和前提》)

材料二:我们将“手段”当作是阅读的规则,也就是使你变成一个更好的阅读者的方法。但是“手段”也可以解释为你所阅读的东西。空有方法却没有可以运用的材料,就和空有材料却没有可以运用的方法一样是毫无用处的。以“手段”的后一种意思来说,未来提升你阅读能力的手段其实是你将阅读的那些书。

如果你的阅读目的是想变成一个更好的阅读者,你就不能摸到任何书或文章都读。如果你所读的书都在你的能力范围之内,你就没法提升自己的阅读能力,你必须操纵超越你能力的书,或像我们所说的,阅读超越你头脑的书。只有那样的书能帮助你的思想增长,除非你能增长心智,否则你学不到东西。

因此,对你来说最重要的是,你不只要能读得好,还要有能力分辨出哪些书能帮助你增进阅读能力。一本消遣或娱乐性的书可能会给你带来一时的欢愉,但是除了享乐,你也不可能再期待其他的收获了。我们并不是反对娱乐性的作品,我们要强调的是这类书无法让你增进阅读的技巧。

一个好的读者也是自我要求很高的读者。他在阅读时很主动,努力不懈。你想要用来练习阅读技巧,尤其是分析阅读技巧的书,一定要对自己也有所要求。这些书一定要看起来是超越你的能力才行。当然,这并不是说所有的技巧可以一下子像变魔术一样让你达到目标。有些读者会有错误的观念,以为那些书对读者的阅读技巧不断提出挑战的书籍——都是自己不熟悉的领域中的书。结果一般人都相信,对大多数读者来说,只有科学作品,或是哲学作品才是这种书。但是事实并非如此。我们已经说过,伟大的科学作品比一些非科学的书籍还要容易阅读,因为这些科学作者很仔细地想要跟你达成共识,帮你找出关键主旨,同时还把论述说明清楚。

读一本好书,会让你变得更有智慧,而不只是更有知识。毕竟,人间有许多问题是没有解决方案的。一些人与人之间,或人与非人世界之间的关系,谁也不能下定论。这不光在科学与哲学的领域中是如此,因为关于自然与其定律,存在与演变,谁都还没有,也永远不可能达到最终的理解,就是一些我们熟悉的日常事物也都如此。伟大的经典就是在帮助你把这些问题想得更清楚一点,因为这些书的作者都是比一般人思想更深刻的人。

(摘编自莫提默·J·艾德勒、查尔斯·范多伦《如何阅读一本书》)

10.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.想要获得真正的教养,最重要的途径之一是研读世界文学,熟悉掌握各国作家和思想家作品里的思想、经验等。

B.因为我们能对每一部思想家或作家的杰作进行深入阅读,由此获得满足和幸福,所以对杰作也就会拥有鲜活的意识和理解。

C.只要掌握了阅读技巧,不管什么书我们都能轻松读懂,哪怕是很难的科学作品和哲学作品也不在话下。

D.在科学与哲学领域,好多问题没解决方案,是因为大家对自然、定律、存在和演变这些永远都搞不清楚。

11.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.读书的意义不是为了要让我们“散心消遣”,而是要使我们集中心智,帮助我们让自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

B.为了了解世界文学而进行的作品选择,不仅取决于读者为满足自己的需求能牺牲的时间和金钱,还取决于许多其他的因素,特别是读者对自己的认识。

C.读者要想建立与世界文学的生动联系,最重要的是要去认识那些特别能引起他共鸣的作品,遵循任何模式或者教学大纲都是错误的选择。

D.就阅读来说,未来提升你阅读能力的手段其实是你将阅读的那些书,你所阅读的材料也是提升你阅读能力的重要手段。

12.下列选项,最适合作为论据来支撑材料二第三段观点的一项是( )

A.兴味要在青年时设法培养,过了正常时节,便会萎谢。假如你在中学时代错过机会,后来要发愿去学,比登天还要难十倍,读书也是这样。

B.郑板桥说:“(读书)求精不求多,非不多也,唯精乃能运多。”“求精”是指读书时要有选择,选好书,读精品,强调多读必须以精读为基础。

C.据说诸葛亮曾与徐庶、石广元等人一起读书,但读书的方法各有千秋。其他人“务于精熟”,而诸葛亮则“独观大略”。

D.孙中山先生生平无论忙到什么地步,没有一天不偷暇读几页书。你只要看他的《建国方略》,便知道他不仅是一个政治家,而且还是一个学者。

13.材料一结尾处作者说“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,那么我们该如何“向杰作表明自己的价值”?请结合材料一内容加以概括。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

人的癖好五花八门,读书是其中之一。但凡人有了一种癖好,也就有了一种特别的看世界的眼光,甚至有了一个属于他的特别的世界。不过,和别的癖好相比,读书的癖好能够使人获得一种更为开阔的眼光,一个更加丰富多彩的世界。我们也许可以据此把人分为有读书癖的人和没有读书癖的人,这两种人生活在很不相同的世界上。

一个人怎样才算养成了读书的癖好呢?我觉得倒不在于读书破万卷,一头扎进书堆,成为一个书呆子。重要的是一种感觉,即读书已经成为生活的基本需要,不读书就会感到欠缺和不安。读者是一个美好的身份。每个人在一生中会有各种其他的身份,例如学生、教师、作家、工程师、企业家等,但是,如果不同时也是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷。

费尔巴哈说:人就是他所吃的东西。至少就精神食物而言,这句话是对的。从一个人的读物大致可以判断他的精神品级。一个在阅读和沉思中与古今哲人文豪倾心交谈的人,与一个只读明星逸闻和凶杀故事的人,他们当然有着完全不同的内心世界。我甚至要说,他们也是生活在完全不同的外部世界上,因为世界本无定相,它对于不同的人呈现不同的面貌。

人类历史上产生了那样一些著作,它们直接关注和思考人类精神生活的重大问题,因而是人文性质的,同时其影响得到了许多世代的公认,已成为全人类共同的财富,因而又是经典性质的。我们把这些著作称作人文经典。在人类精神探索的道路上,人文经典构成了一种伟大的传统,任何一个走在这条路上的人都无法忽视其存在。

人文经典是一座圣殿,它就在我们身边,一切时代的思想者正在那里聚会,我们只要走进去,就能聆听到他们的嘉言隽语。就最深层的精神生活而言,时代的区别并不重要,无论是两千年前的先贤,还是近百年来的今贤,都同样古老,也都同样年轻。

当前图书的出版量极大,有好书,但也生产了大量垃圾,包括畅销的垃圾。对于有判断力的读者来说,这不成为问题,他们自己能鉴别优劣。受害者是那些文化素质较低的人,这些垃圾把他们的阅读引导和维持在了一个低水平上,而正是他们,本来最需要通过阅读来提高自身素质。

我衡量一本书对于我的价值的标准是:读了它之后,我自己是否也遏制不住地想写点什么,哪怕我想写的东西表面上与它似乎全然无关。它给予我的是一种氛围,一种心境,使我仿佛置身于一种合宜的气候里,心中潜藏的种子因此发芽破土了。

怎么读大师的书?我提倡的方法是:不求甚解,为我所用。

不求甚解,就是用读闲书的心情读,不被暂时不懂的地方卡住,领会其大意即可。这是一个受熏陶的过程,在此过程中,你用来理解大师的资源——人文修养——在积累,总有一天会发现,你读大师的书真的像读闲书一样轻松愉快了。

为我所用,就是不死抠所谓原义,只把大师的书当作自我生长的养料,你觉得自己在精神上有所感悟和提高就可以了。你的收获不是去采摘某一个大师的果实,而是结出你自己的果实。

读书犹如采金。有的人是沙里淘金,读破万卷,小康而已。有的人是点石成金,随手翻翻,便成巨富。

(摘编自周国平《论读书》)

材料二:

当今之世,对书籍已经有些轻视了。为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的;他们认为人生太短促,太宝贵,却又挤得出时间一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。可整天待在这些地方,难道就比我们一天留一两个小时去读古代哲人和诗人的作品,更能接近真正的生活吗?不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(摘编自黑塞《读书:目的和前提》)

14.下列对材料的理解和分析,正确的一项是( )

A.每个人都会有自己的身份,但如果不同时是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷,强调了读书与生活的关系。

B.由费尔巴哈所说“人就是他所吃的东西”可知,根据一个人选择的读物大致可以判断他的精神品级。

C.黑塞生活的年代年轻人认为人生太短促、宝贵,故而及时行乐,一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。

D.周国平很重视“为我所用”的阅读经典的方法,赞赏随手翻翻,点石成金,反对读破万卷,沙里淘金。

15.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.用读闲书的心情读大师的书是“不求甚解”读书法的关键。

B.垃圾图书会引导文化素质较低的人维持在了一个低水平上。

C.黑塞运用反面例子举例证明埋头读书,更能接近真正的生活。

D.花气力、下功夫阅读杰作,常常不像阅读时髦读物那样适口、富有刺激性,却能学会真正意义上的阅读。

16.下列不能用来论证人要“好读书”的一项是( )

A.三日不读书,便觉语言无味,面目可憎。

B.立身以立学为先,立学以读书为本。

C.读书之法,在循序渐进,熟读而精思。

D.书犹药也,善读之可以医愚。

17.材料一是如何论述的?请简要梳理行文脉络。

18.请结合两则材料内容,概括我们该如何读书并作简要分析。

二、小阅读

19.《读书:目的和前提》黑塞所说的“世界文学”有怎样的内涵?

20.《读书:目的和前提》的作者说:“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。”为什么通过读书获取教养要和“个性”“人格”联系在一起?

21.下列对文本《读书:目的和前提》艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章在第1段中用体育类比教养,以说明“真正的教养”不追求某些狭隘的目标。

B.文章指出“获得教养”的前提是有可教养的客体,否则,教养在一定意义上便落空。

C.文章阐述事理,既有理性的思考,也富有感染力;既善于雄辩,也善于娓娓道来。

D.文章鼓励大家研读世界文学,提高自身教养,主要论证方法有对比论证,举例论证。

22.下列对文本《读书:目的和前提》相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.真正的修养强调精神和心灵的自我完善;找到生活的意义正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来。

B.获得真正的教养可以走不同的道路,但最重要的途径之一是研读世界文学,即完全掌握各国作家和思想家的作品。

C.读书问题不在于数量,而在于选择能在闲暇时沉浸其中的杰作,从中获得生活的意义,使人生充实,高尚,更有价值。

D.作者认为,获得教养必须以个性或人格作为前提,并具体指出“个性或人格”就是爱的阅读(或“对文明的热爱”)、对知识的敬重、心的教养。

23.《读书:目的和前提》黑塞倡导什么样的读书观?为什么提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提?

24.你怎样理解《读书:目的和前提》中“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话?

25.《读书:目的和前提》黑塞在文章开头说“真正的修养不追求任何具体目的”,又认为“教养也即精神和心灵完善的追求”。这两句话是否矛盾?

三、作文

26.阅读下面的材料,根据要求作文。

单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。

我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

以上两句话出自黑塞的《读书:目的和前提》,这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇记叙文或议论文。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭:不得泄露个人信息;不少于800字。

《13.1《读书:目的和前提》练习 2023-2024学年统编版高中语文必修上册》参考答案

1.B 2.A 3.C 4.①首先,作者由人的癖好引出读书的癖好及其好处,并解答了该如何养成读书的癖好。

②然后,论述了读不同的书,其精神品级是不同的,阐述了人文经典对人们的影响。

③最后,作者分析了当下出版现状,提出了衡量一本书价值的标准,并指出读大师的书的方法及意义。 5. ①中小学生阅读的外在驱动力低于学生发自自身兴趣与需要的内驱力(中小学生阅读动机主要出于个人喜好兴趣、开阔眼界及提升修养) ②中小学生阅读困惑情况 ③从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读 ④坚持阅读杰作(人文经典/世界文学)

6.D 7.C 8.B 9.(1)主题:阅读,独立灵魂。

(2)理由:①不断阅读可以提升我们不可替代的能力,减缓被人工智能取代的步伐,保持人格的独立;

②读书可以帮我们建立起一个跟动物性生命不一样的内在的精神上的生命、真正的人的生命。

10.A 11.C 12.B 13.①追求真正的修养,追求精神和心灵的完善。

②走一条爱之路,而非义务之路(没有爱的阅读,没有敬重的知识,没有心的教养,是戕害性灵的最严重罪过之一)。

③从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读。

14.B 15.B 16.C 17.①首先,作者由人的癖好引出读书的癖好及其好处;②其次,作者解答如何养成读书的癖好,并论述了读不同的书,其精神品级是不同的;③再次,作者阐述了人文经典对人们的影响;④然后,作者分析了面对当下出版现状并指出了如何衡量一本书的价值;⑤最后,作者在结尾指出如何读大师的书的方法及意义。 18.①读书不要故意挑剔,要多思考;②要不求甚解,为我所用;③读书要培养阅读兴趣,让读书成为我们的爱好与自觉;④要认真对待书籍,要花力气下功夫,去发现书中的真正价值。

19.①黑塞认为获得教养最重要的途径之一是“研读世界文学”,他在具体解说的时候,认为我们要“逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想﹑经验和理想的巨大财富”。

②这里的“世界文学”就是指各国的作家和思想家的作品。他们的每一部杰作,只要你深入去理解,都会使你感到满足和幸福,都能使你领略到人类所思、所求的广阔和丰盈。

20.他所说的“教养得有一个可教养的客体作前提”,通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性追求。如果一个人没有人格,没有个性,他的阅读也未必能获得教养。

21.D

22.B

23.(1)读书观:爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,读书者以个性或人格的追求为前提。

(2)原因:

①现实状况不容乐观。生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解。一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫。

②以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养。

③作者的这一见解体现了以人为本的思想。

24.如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书、读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

25.这两句话并不矛盾。“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领,也就是说真正的修养不存在功利的企图,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但是毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

26.略

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

人的癖好五花八门,读书是其中之一。但凡人有了一种癖好,也就有了一种特别的看世界的眼光,甚至有了一个属于他的特别的世界。不过,和别的癖好相比,读书的癖好能够使人获得一种更为开阔的眼光,一个更加丰富多彩的世界。我们也许可以据此把人分为有读书癖的人和没有读书癖的人,这两种人生活在很不相同的世界上。

一个人怎样才算养成了读书的癖好呢?我觉得倒不在于读书破万卷,一头扎进书堆,成为一个书呆子。重要的是一种感觉,即读书已经成为生活的基本需要,不读书就会感到欠缺和不安。读者是一个美好的身份。每个人在一生中会有各种其他的身份,例如学生、教师、作家、工程师、企业家等,但是,如果不同时也是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷。

费尔巴哈说:人就是他所吃的东西。至少就精神食物而言,这句话是对的。从一个人的读物大致可以判断他的精神品级。一个在阅读和沉思中与古今哲人文豪倾心交谈的人,与一个只读明星逸闻和凶杀故事的人,他们当然有着完全不同的内心世界。我甚至要说,他们也是生活在完全不同的外部世界上,因为世界本无定相,它对于不同的人呈现不同的面貌。

人类历史上产生了那样一些著作,它们直接关注和思考人类精神生活的重大问题,因而是人文性质的,同时其影响得到了许多世代的公认,已成为全人类共同的财富,因而又是经典性质的。我们把这些著作称作人文经典。在人类精神探索的道路上,人文经典构成了一种伟大的传统,任何一个走在这条路上的人都无法忽视其存在。

人文经典是一座圣殿,它就在我们身边,一切时代的思想者正在那里聚会,我们只要走进去,就能聆听到他们的嘉言隽语。就最深层的精神生活而言,时代的区别并不重要,无论是两千年前的先贤,还是近百年来的今贤,都同样古老,也都同样年轻。

当前图书的出版量极大,有好书,但也生产了大量垃圾,包括畅销的垃圾。对于有判断力的读者来说,这不成为问题,他们自己能鉴别优劣。受害者是那些文化素质较低的人,这些垃圾把他们的阅读引导和维持在了一个低水平上,而正是他们,本来最需要通过阅读来提高自身素质。

我衡量一本书对于我的价值的标准是:读了它之后,我自己是否也遏制不住地想写点什么,哪怕我想写的东西表面上与它似乎全然无关。它给予我的是一种氛围,一种心境,使我仿佛置身于一种合宜的气候里,心中潜藏的种子因此发芽破土了。

怎么读大师的书?我提倡的方法是:不求甚解,为我所用。

不求甚解,就是用读闲书的心情读,不被暂时不懂的地方卡住,领会其大意即可。这是一个受熏陶的过程,在此过程中,你用来理解大师的资源——人文修养——在积累,总有一天会发现,你读大师的书真的像读闲书一样轻松愉快了。

为我所用,就是不死抠所谓原义,只把大师的书当作自我生长的养料,你觉得自己在精神上有所感悟和提高就可以了。你的收获不是去采摘某一个大师的果实,而是结出你自己的果实。

读书犹如采金。有的人是沙里淘金,读破万卷,小康而已。有的人是点石成金,随手翻翻,便成巨富。

(摘编自周国平《论读书》)

材料二:

真正的修养不追求任何具体目的,一如所有为了自我完善而作的努力,本身便有意义。对于教养也即精神和心灵完善的追求,并不是朝向某些狭隘目标的艰难跋涉,而是我们自我意识的增强和扩展,从而使我们生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。因此,真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来。

为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。

当今之世,对书籍已经有些轻视了。为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的;他们认为人生太短促,太宝贵,却又挤得出时间一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。可整天待在这些地方,难道就比我们一天留一两个小时去读古代哲人和诗人的作品,更能接近真正的生活吗?不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(摘编自黑塞《读书:目的和前提》)

1.下列对材料的理解和分析,正确的一项是( )

A.每个人都会有自己的身份,但如果不同时是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷,这强调了读书与生活的关系。

B.由费尔巴哈所说的“人就是他所吃的东西”可知,根据一个人选择的读物大致可以判断出他的精神品级的高低。

C.真正的修养如真正的体育一般永远都在半道上,它是静态的、永恒的,要实现精神境界的提升,需要不断提高修养。

D.在黑塞生活的年代里,年轻人认为人生太短促、宝贵,故而及时行乐,一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.垃圾图书会引导文化素质较低的人维持在一个低水平上。

B.比起“读破万卷”,周国平更赞赏“随手翻翻”的阅读方式。

C.黑塞运用反面例子举例证明埋头读书,更能接近真正的生活。

D.只有花力气、下功夫阅读杰作,才能学会真正意义上的阅读。

3.下列选项中,不能用来论证“人要爱好读书”的一项是( )

A.三日不读书,便觉语言无味,面目可憎。

B.立身以立学为先,立学以读书为本。

C.读书之法,在循序渐进,熟读而精思。

D.书犹药也,善读之可以医愚。

4.材料一是如何论述的?请简要梳理行文脉络。

5.结合材料及《2023年湖南省中小学校园阅读现状与需求调研报告》中的两个图表,在文段的横线处补写出恰当的内容。

图一:《中小学生阅读动机情况分布》

图二

根据图一数据,可以得出的结论是 (不超过30个字),它印证了黑塞关于“真正的修养追求的是完善自我”的观点。图二《 》(不超过10个字)显示41.53%的中小学生“不知道阅读什么书”。由此可知,中小学生总体上还是亟须科学、权威且系统的书目来源于阅读指导。对此,结合你对材料的理解,可以给出的两条建议是: ; 。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

当前以ChatGPT为风暴眼的人工智能如日中天,受到社会各界热议。电视剧《三体》最后一集,两个质子大小的超能计算机把所有人的视网膜刻上了“你们是虫子”。面对高科技洪流,我们不禁思考,人类是不是逐步沦为渺小无力的虫子?会不会被人工智能取代甚至毁灭?

如何让我们灵魂独立,不畏孤寂,摆脱沦为“电子宠物”的厄运?相信唯有不断阅读和学习,提升不可替代的能力,才能减缓被人工智能取代的步伐。

在第35届北京图书订货会期间,北京师范大学出版集团力邀北京师范大学教授李正荣、文化学者崔岱远和北京广播电视台《打开文化之门》栏目主持人米夏,与读者朋友探讨在当前人工智能时代,读书和思考对于成长和成功的意义。

(以下为谈话记录选编)

人工智能会消解阅读的价值吗?

崔岱远:人真正的能力在于智慧。智慧这件事儿不是机器可以代替的,我们不要对人工智能产生畏惧,它只不过是历史上任何一次机器代替人的翻版,只不过让我们汲取知识的效率更高,仅此而已。

人工智能的出现不仅不会取消读书,反而会刺激读书,科技会助力我们终身学习,终身成长。

应该读什么书?

崔岱远:书是海量的,所以要读原典。什么叫原典?就是知识的源头,比如说作为一个中国人,你应该知道什么叫“四书”。

对于经典,我们不能仅仅停留在对只言片语的听说,而是应该了解它的知识体系,了解它的脉络和背景,只有这样才能够对中华文化有一个粗浅的认识,进而对中华文化产生真正的热爱,积累人文底蕴。

米夏:葆有读书的习惯,会受益终身;走进一本好书,会不虚此行。慢慢读,别着急,农民种地都不是春天种,秋天一定收。好好读书,相信时间和阅读的力量,它不动声色,但特别温柔。

李正荣:当你有人生阅历的时候,你回过头来看你曾经学过的那些经典,发现原来曾经塞给我们的那些我们厌倦的东西真的好吃,那才是真正的良知。

我们为什么读书?

崔岱远:我觉得决定一个人真正厚度的是他的人文基础。在未来的十年、二十年乃至三四十年以后,你是否依然具有创造力和生命力,取决于你的人文底蕴。人文底蕴的积累,读书是重要途径。

李正荣:我们每个人都有两个世界,一个是外部的输入的世界,另外一个是内在的精神世界。内在的精神世界的成长才是真正的人的生命,而不是一个动物性的生命,人的生命的本质和关键在于它的精神。怎么才能建立起一个跟动物性生命不一样的内在的精神上的生命呢?那就是要读书,一定要读书。

有些书读不进去怎么办?

米夏:有的青年朋友可能会问,有些书我真是看不进去,真是觉得够不着怎么办?

崔岱远:就像《百年孤独》,有的人读完就放下了,有的人读了就放不下,这与人的知识结构和生活阅历紧密相关。一些经典,我们在年轻的时候看不懂,到了一定年龄,有知识积累的时候,我们才能够理解。如果抱着明天就能够立刻有用的心态,我想是很难读下去的。

米夏:其实每本书都像一个时空胶囊,它完好地封装着作者的思想情感和审美体验,轻轻地落在我们的掌心,让我们能够感受到世界之辽阔、人生之倏忽和美之永恒,希望我们都能成为爱书的人。

(摘编自中国社会科学网《好书圆桌:人工智能时代,阅读的意义是什么?》)

材料二:

如何获得真正的教养

为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国的作家和思想家的作品,以及他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候将它走到头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达的民族的全部文学通通读完,更别提整个人类的文学了。

然而,对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,却都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。对于我们来说,问题不在于尽可能地多读和多知道,而在于自由地选择我们个人能完全沉溺其中的杰作,以领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系,使自己的心脏随着人类心脏的跳动而跳动。这,归根到底是一切生活的意义。

读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

(摘编自黑塞《读书:目的和前提》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.当前人工智能发展如日中天,我们正成为渺小无力的“电子宠物”。

B.崔岱远认为,机器代替人的好处就是让人汲取知识的效率更高而已。

C.李正荣认为,当人有了人生阅历发现了经典的妙处,也就有了良知。

D.由黑塞的观点可知,研读世界文学是获得真正教养的重要途径之一。

7.根据材料一的内容,下列说法不正确的一项是( )

A.人工智能会消解阅读的价值吗?崔岱远认为人工智能会刺激我们读书,助力我们终身学习,而这也应该属于阅读的价值。

B.应该读什么书?米夏的观点是读好书,而且还要有好的读书习惯:慢慢读,相信时间和阅读的力量会潜移默化影响人。

C.我们为什么读书?李正荣的回答表明,读书可以让我们在外部世界中建立起一个跟动物性生命不一样的内在的精神生命。

D.有些书读不进去怎么办?米夏提出问题又做了总结,崔岱远做了回答,他的意思是:放下明天就能够立刻有用的功利心态。

8.不适合作为论据支持材料二划线句所陈观点的一项是( )

A.崔岱远认为,要读“四书”这样的原典,要读《百年孤独》这样的经典。

B.王佐良《上图书馆》言:独拥书城自吟固是一乐,上图书馆也有奇趣。

C.毛泽东爱读书且苦读书,长征时在马背上读完了列宁的《国家与革命》。

D.鲁迅先生说过,凡嗜好读书的,能在每一页每一页里都得着深厚的趣味。

9.每年的4月23日是世界读书日,2024年世界读书日的主题是“阅读,改变未来”,请你仿照此句,在上述两则材料中选择词语,组成2025年世界读书日的主题,并结合材料简要说明这样选择的两点理由。

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国人民的作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智,帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

旨在了解世界文学而进行的作品选择将因人而异:它不仅取决于一位读者为满足这个高尚的需求能够牺牲多少时间和金钱,还取决于许多其他的因素。对这个人也许柏拉图是最可敬的智者,荷马是最可爱的诗人,对于他,柏拉图和荷马始终将成为全部文学的中心;可对另一个人,占据这个中心位置的也将是另一些名字。

要想建立与世界文学的生动联系,读者的第一要务乃是认识自己本身,进而再认识那些特别能引起他共鸣的作品,而不要遵循任何的模式或者教学大纲!他必须走一条爱之路,而非义务之路。仅仅因为某部作品有名,因为羞于不了解它就强迫自己去阅读,实乃大错而特错。恰恰相反,每个人都该在他感觉最自然的地方,开始对书籍的阅读、了解和喜爱。因为教养得有一个可教养的客体做前提,那就是个性或人格。没有这个前提,教养在一定意义上便落了空,纵然能积累某些知识,却不会产生爱和生命。没有爱的阅读,没有敬重的知识,没有心的教养,是戕害性灵的最严重罪过之一。

当今之世,对书籍已经有些轻视了,为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的。读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(摘编自赫尔曼·黑塞《读书:目的和前提》)

材料二:我们将“手段”当作是阅读的规则,也就是使你变成一个更好的阅读者的方法。但是“手段”也可以解释为你所阅读的东西。空有方法却没有可以运用的材料,就和空有材料却没有可以运用的方法一样是毫无用处的。以“手段”的后一种意思来说,未来提升你阅读能力的手段其实是你将阅读的那些书。

如果你的阅读目的是想变成一个更好的阅读者,你就不能摸到任何书或文章都读。如果你所读的书都在你的能力范围之内,你就没法提升自己的阅读能力,你必须操纵超越你能力的书,或像我们所说的,阅读超越你头脑的书。只有那样的书能帮助你的思想增长,除非你能增长心智,否则你学不到东西。

因此,对你来说最重要的是,你不只要能读得好,还要有能力分辨出哪些书能帮助你增进阅读能力。一本消遣或娱乐性的书可能会给你带来一时的欢愉,但是除了享乐,你也不可能再期待其他的收获了。我们并不是反对娱乐性的作品,我们要强调的是这类书无法让你增进阅读的技巧。

一个好的读者也是自我要求很高的读者。他在阅读时很主动,努力不懈。你想要用来练习阅读技巧,尤其是分析阅读技巧的书,一定要对自己也有所要求。这些书一定要看起来是超越你的能力才行。当然,这并不是说所有的技巧可以一下子像变魔术一样让你达到目标。有些读者会有错误的观念,以为那些书对读者的阅读技巧不断提出挑战的书籍——都是自己不熟悉的领域中的书。结果一般人都相信,对大多数读者来说,只有科学作品,或是哲学作品才是这种书。但是事实并非如此。我们已经说过,伟大的科学作品比一些非科学的书籍还要容易阅读,因为这些科学作者很仔细地想要跟你达成共识,帮你找出关键主旨,同时还把论述说明清楚。

读一本好书,会让你变得更有智慧,而不只是更有知识。毕竟,人间有许多问题是没有解决方案的。一些人与人之间,或人与非人世界之间的关系,谁也不能下定论。这不光在科学与哲学的领域中是如此,因为关于自然与其定律,存在与演变,谁都还没有,也永远不可能达到最终的理解,就是一些我们熟悉的日常事物也都如此。伟大的经典就是在帮助你把这些问题想得更清楚一点,因为这些书的作者都是比一般人思想更深刻的人。

(摘编自莫提默·J·艾德勒、查尔斯·范多伦《如何阅读一本书》)

10.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.想要获得真正的教养,最重要的途径之一是研读世界文学,熟悉掌握各国作家和思想家作品里的思想、经验等。

B.因为我们能对每一部思想家或作家的杰作进行深入阅读,由此获得满足和幸福,所以对杰作也就会拥有鲜活的意识和理解。

C.只要掌握了阅读技巧,不管什么书我们都能轻松读懂,哪怕是很难的科学作品和哲学作品也不在话下。

D.在科学与哲学领域,好多问题没解决方案,是因为大家对自然、定律、存在和演变这些永远都搞不清楚。

11.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.读书的意义不是为了要让我们“散心消遣”,而是要使我们集中心智,帮助我们让自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

B.为了了解世界文学而进行的作品选择,不仅取决于读者为满足自己的需求能牺牲的时间和金钱,还取决于许多其他的因素,特别是读者对自己的认识。

C.读者要想建立与世界文学的生动联系,最重要的是要去认识那些特别能引起他共鸣的作品,遵循任何模式或者教学大纲都是错误的选择。

D.就阅读来说,未来提升你阅读能力的手段其实是你将阅读的那些书,你所阅读的材料也是提升你阅读能力的重要手段。

12.下列选项,最适合作为论据来支撑材料二第三段观点的一项是( )

A.兴味要在青年时设法培养,过了正常时节,便会萎谢。假如你在中学时代错过机会,后来要发愿去学,比登天还要难十倍,读书也是这样。

B.郑板桥说:“(读书)求精不求多,非不多也,唯精乃能运多。”“求精”是指读书时要有选择,选好书,读精品,强调多读必须以精读为基础。

C.据说诸葛亮曾与徐庶、石广元等人一起读书,但读书的方法各有千秋。其他人“务于精熟”,而诸葛亮则“独观大略”。

D.孙中山先生生平无论忙到什么地步,没有一天不偷暇读几页书。你只要看他的《建国方略》,便知道他不仅是一个政治家,而且还是一个学者。

13.材料一结尾处作者说“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,那么我们该如何“向杰作表明自己的价值”?请结合材料一内容加以概括。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

人的癖好五花八门,读书是其中之一。但凡人有了一种癖好,也就有了一种特别的看世界的眼光,甚至有了一个属于他的特别的世界。不过,和别的癖好相比,读书的癖好能够使人获得一种更为开阔的眼光,一个更加丰富多彩的世界。我们也许可以据此把人分为有读书癖的人和没有读书癖的人,这两种人生活在很不相同的世界上。

一个人怎样才算养成了读书的癖好呢?我觉得倒不在于读书破万卷,一头扎进书堆,成为一个书呆子。重要的是一种感觉,即读书已经成为生活的基本需要,不读书就会感到欠缺和不安。读者是一个美好的身份。每个人在一生中会有各种其他的身份,例如学生、教师、作家、工程师、企业家等,但是,如果不同时也是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷。

费尔巴哈说:人就是他所吃的东西。至少就精神食物而言,这句话是对的。从一个人的读物大致可以判断他的精神品级。一个在阅读和沉思中与古今哲人文豪倾心交谈的人,与一个只读明星逸闻和凶杀故事的人,他们当然有着完全不同的内心世界。我甚至要说,他们也是生活在完全不同的外部世界上,因为世界本无定相,它对于不同的人呈现不同的面貌。

人类历史上产生了那样一些著作,它们直接关注和思考人类精神生活的重大问题,因而是人文性质的,同时其影响得到了许多世代的公认,已成为全人类共同的财富,因而又是经典性质的。我们把这些著作称作人文经典。在人类精神探索的道路上,人文经典构成了一种伟大的传统,任何一个走在这条路上的人都无法忽视其存在。

人文经典是一座圣殿,它就在我们身边,一切时代的思想者正在那里聚会,我们只要走进去,就能聆听到他们的嘉言隽语。就最深层的精神生活而言,时代的区别并不重要,无论是两千年前的先贤,还是近百年来的今贤,都同样古老,也都同样年轻。

当前图书的出版量极大,有好书,但也生产了大量垃圾,包括畅销的垃圾。对于有判断力的读者来说,这不成为问题,他们自己能鉴别优劣。受害者是那些文化素质较低的人,这些垃圾把他们的阅读引导和维持在了一个低水平上,而正是他们,本来最需要通过阅读来提高自身素质。

我衡量一本书对于我的价值的标准是:读了它之后,我自己是否也遏制不住地想写点什么,哪怕我想写的东西表面上与它似乎全然无关。它给予我的是一种氛围,一种心境,使我仿佛置身于一种合宜的气候里,心中潜藏的种子因此发芽破土了。

怎么读大师的书?我提倡的方法是:不求甚解,为我所用。

不求甚解,就是用读闲书的心情读,不被暂时不懂的地方卡住,领会其大意即可。这是一个受熏陶的过程,在此过程中,你用来理解大师的资源——人文修养——在积累,总有一天会发现,你读大师的书真的像读闲书一样轻松愉快了。

为我所用,就是不死抠所谓原义,只把大师的书当作自我生长的养料,你觉得自己在精神上有所感悟和提高就可以了。你的收获不是去采摘某一个大师的果实,而是结出你自己的果实。

读书犹如采金。有的人是沙里淘金,读破万卷,小康而已。有的人是点石成金,随手翻翻,便成巨富。

(摘编自周国平《论读书》)

材料二:

当今之世,对书籍已经有些轻视了。为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的;他们认为人生太短促,太宝贵,却又挤得出时间一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。可整天待在这些地方,难道就比我们一天留一两个小时去读古代哲人和诗人的作品,更能接近真正的生活吗?不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(摘编自黑塞《读书:目的和前提》)

14.下列对材料的理解和分析,正确的一项是( )

A.每个人都会有自己的身份,但如果不同时是一个读者,这个人就肯定存在着某种缺陷,强调了读书与生活的关系。

B.由费尔巴哈所说“人就是他所吃的东西”可知,根据一个人选择的读物大致可以判断他的精神品级。

C.黑塞生活的年代年轻人认为人生太短促、宝贵,故而及时行乐,一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。

D.周国平很重视“为我所用”的阅读经典的方法,赞赏随手翻翻,点石成金,反对读破万卷,沙里淘金。

15.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.用读闲书的心情读大师的书是“不求甚解”读书法的关键。

B.垃圾图书会引导文化素质较低的人维持在了一个低水平上。

C.黑塞运用反面例子举例证明埋头读书,更能接近真正的生活。

D.花气力、下功夫阅读杰作,常常不像阅读时髦读物那样适口、富有刺激性,却能学会真正意义上的阅读。

16.下列不能用来论证人要“好读书”的一项是( )

A.三日不读书,便觉语言无味,面目可憎。

B.立身以立学为先,立学以读书为本。

C.读书之法,在循序渐进,熟读而精思。

D.书犹药也,善读之可以医愚。

17.材料一是如何论述的?请简要梳理行文脉络。

18.请结合两则材料内容,概括我们该如何读书并作简要分析。

二、小阅读

19.《读书:目的和前提》黑塞所说的“世界文学”有怎样的内涵?

20.《读书:目的和前提》的作者说:“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。”为什么通过读书获取教养要和“个性”“人格”联系在一起?

21.下列对文本《读书:目的和前提》艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章在第1段中用体育类比教养,以说明“真正的教养”不追求某些狭隘的目标。

B.文章指出“获得教养”的前提是有可教养的客体,否则,教养在一定意义上便落空。

C.文章阐述事理,既有理性的思考,也富有感染力;既善于雄辩,也善于娓娓道来。

D.文章鼓励大家研读世界文学,提高自身教养,主要论证方法有对比论证,举例论证。

22.下列对文本《读书:目的和前提》相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.真正的修养强调精神和心灵的自我完善;找到生活的意义正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来。

B.获得真正的教养可以走不同的道路,但最重要的途径之一是研读世界文学,即完全掌握各国作家和思想家的作品。

C.读书问题不在于数量,而在于选择能在闲暇时沉浸其中的杰作,从中获得生活的意义,使人生充实,高尚,更有价值。

D.作者认为,获得教养必须以个性或人格作为前提,并具体指出“个性或人格”就是爱的阅读(或“对文明的热爱”)、对知识的敬重、心的教养。

23.《读书:目的和前提》黑塞倡导什么样的读书观?为什么提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提?

24.你怎样理解《读书:目的和前提》中“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话?

25.《读书:目的和前提》黑塞在文章开头说“真正的修养不追求任何具体目的”,又认为“教养也即精神和心灵完善的追求”。这两句话是否矛盾?

三、作文

26.阅读下面的材料,根据要求作文。

单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。

我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

以上两句话出自黑塞的《读书:目的和前提》,这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇记叙文或议论文。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭:不得泄露个人信息;不少于800字。

《13.1《读书:目的和前提》练习 2023-2024学年统编版高中语文必修上册》参考答案

1.B 2.A 3.C 4.①首先,作者由人的癖好引出读书的癖好及其好处,并解答了该如何养成读书的癖好。

②然后,论述了读不同的书,其精神品级是不同的,阐述了人文经典对人们的影响。

③最后,作者分析了当下出版现状,提出了衡量一本书价值的标准,并指出读大师的书的方法及意义。 5. ①中小学生阅读的外在驱动力低于学生发自自身兴趣与需要的内驱力(中小学生阅读动机主要出于个人喜好兴趣、开阔眼界及提升修养) ②中小学生阅读困惑情况 ③从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读 ④坚持阅读杰作(人文经典/世界文学)

6.D 7.C 8.B 9.(1)主题:阅读,独立灵魂。

(2)理由:①不断阅读可以提升我们不可替代的能力,减缓被人工智能取代的步伐,保持人格的独立;

②读书可以帮我们建立起一个跟动物性生命不一样的内在的精神上的生命、真正的人的生命。

10.A 11.C 12.B 13.①追求真正的修养,追求精神和心灵的完善。

②走一条爱之路,而非义务之路(没有爱的阅读,没有敬重的知识,没有心的教养,是戕害性灵的最严重罪过之一)。

③从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读。

14.B 15.B 16.C 17.①首先,作者由人的癖好引出读书的癖好及其好处;②其次,作者解答如何养成读书的癖好,并论述了读不同的书,其精神品级是不同的;③再次,作者阐述了人文经典对人们的影响;④然后,作者分析了面对当下出版现状并指出了如何衡量一本书的价值;⑤最后,作者在结尾指出如何读大师的书的方法及意义。 18.①读书不要故意挑剔,要多思考;②要不求甚解,为我所用;③读书要培养阅读兴趣,让读书成为我们的爱好与自觉;④要认真对待书籍,要花力气下功夫,去发现书中的真正价值。

19.①黑塞认为获得教养最重要的途径之一是“研读世界文学”,他在具体解说的时候,认为我们要“逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想﹑经验和理想的巨大财富”。

②这里的“世界文学”就是指各国的作家和思想家的作品。他们的每一部杰作,只要你深入去理解,都会使你感到满足和幸福,都能使你领略到人类所思、所求的广阔和丰盈。

20.他所说的“教养得有一个可教养的客体作前提”,通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性追求。如果一个人没有人格,没有个性,他的阅读也未必能获得教养。

21.D

22.B

23.(1)读书观:爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,读书者以个性或人格的追求为前提。

(2)原因:

①现实状况不容乐观。生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解。一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫。

②以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养。

③作者的这一见解体现了以人为本的思想。

24.如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书、读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

25.这两句话并不矛盾。“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领,也就是说真正的修养不存在功利的企图,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但是毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

26.略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读