第17课《明朝的灭亡》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第17课《明朝的灭亡》教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-25 18:02:40 | ||

图片预览

文档简介

课题 第十七课 明朝的灭亡 课时 1

教材内容分析

本课是部编版《中国历史(七年级下册)》第三单元《明清时期:统一多民族国家的巩固与发展》的第4课,主要讲授了明朝统治灭亡的历史。本课包含三个子目:政治腐败与社会动荡、李自成起义推翻明朝、满洲兴起和清兵入关。三个子目条理清晰,环环相扣,具有明显的因果关系。明朝后期政治腐败和土地兼并现象严重,从而激发了阶级矛盾,引发社会动荡,农民起义频发,其中以“闯王”李自成为代表的农民起义军推翻了清朝,但是进入清朝后的李自成也很快成为一个腐败的统治者,不久被清兵赶走,而后便是清兵入关,清朝建立。因此本课内容不仅承接前3课《明朝的统治》《明朝的对外关系》《明朝的科技、建筑与文学》,也为学生学习下一课清朝的历史作铺垫。

学情分析

本课的教学对象是七年级学生。学生先前初步了解明朝的历史,例如明朝的建立、明朝前期的经济发展科技文化发展,并且在对外关系上也取得重大成就等等史实,这为学生学习本节课知识打下基础。同时,本课子目设置非常清晰,适合教师通过学习任务驱动法来帮助学生认识明朝究竟是怎么一步步走向灭亡的,理解李自成为什么进入北京后又失败的原因,也知道明朝灭亡后,由女真族统治者建立清朝而兴。同时,该教学方法有助于学生串联整节课的知识结构,提高历史解释、团队协作能力。

教学目标

2022年新课标:通过明末李自成起义,清中叶以来的政治腐败、故步自封和 19 世纪的国际局势,认识当时中国社会面临的严重危机。基于2022年新课标设置本课教学目标如下: 唯物史观:通过分析明末政治腐败、社会动荡与农民起义爆发之间的因果联系,明白人民群众是历史的创造者。 时空观念:通过了解李自成起义、明朝灭亡、满洲族兴起和清兵入关的时间先后顺序,将历史事件代入时间、空间之中,培养时空观念素养。 史料实证:通过明代《流民图》《陕西通志》,了解明末农民的悲惨境遇和李自成起义军受到百姓欢迎的原因。 历史解释:通过分析明朝末政治腐败、李自成农民起义、满洲族兴起,分析它们与明朝灭亡之间的内在联系。 家国情怀:通过了解封建专制制度日益走向腐朽没落的趋势,认识只有顺应历史发展潮流进行改革创新,才能在危机和竞争中生存。

教学重难点

1.重点:明朝政治腐败与社会动荡、李自成推翻明朝、清兵入关等基本史实。 2.难点:通过学习明朝的灭亡,分析明朝统治与农民起义的因果关系,理解小农阶级的局限性和人民群众才是历史的创造者。

教学方法

1.教学方法:讲授法、任务驱动法、多媒体教学法。 2.学习方法:合作探究、自主学习、史料研读、材料分析。

教学过程 教学活动

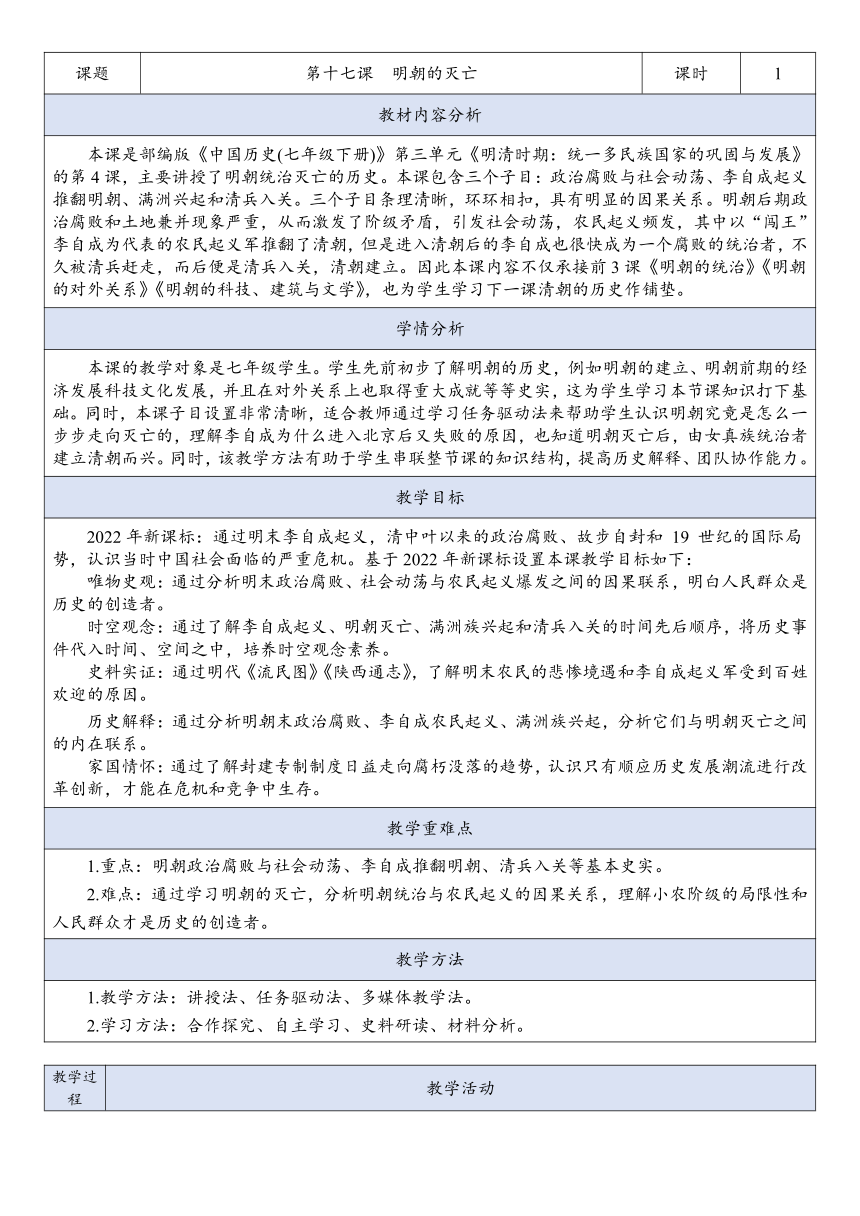

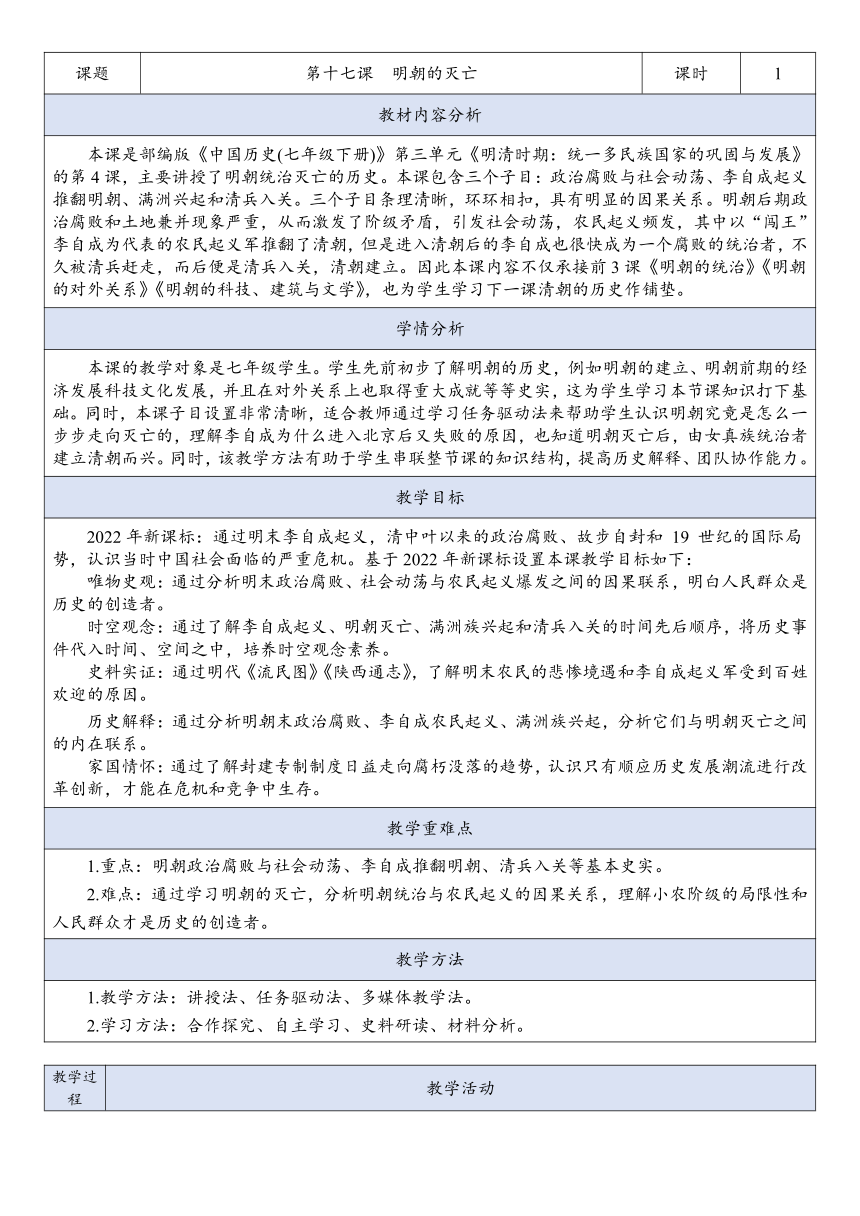

导入新课 【问题导入】(播放“明朝十六位皇帝简介”视频)。 明朝是由谁开创的?——朱元璋。我们知道朱元璋出身贫寒,是个放牛娃、也是个乞丐和尚,但他经过一番传奇的奋斗,最终在1368年建立了明朝,可以说明朝的开局就是朱元璋手里的一个破碗。充满戏剧的是,朱元璋通过农民起义建立起的王朝又被另一个农民李自成推翻了。1644年,明朝末代皇帝崇祯在煤山的一课歪脖子树上自缢,因此可以说明朝的结局是崇祯手里的一根绳。从1368到1644,整整276年,曾经繁盛无比的明朝是如何衰败的?又是怎样被推翻的呢?今天这节课,让我们一起走进剧本杀的世界,找出究竟是谁杀死了大明王朝? 【教师行为】(出示材料)(**死者档案) 首先,我们先来明确一下我们今天剧本杀游戏的死者。相信说到这里,大家都已经明显的看出,今天剧本里的死者是谁?对,是大明王朝。大明王朝,生于1368年,死于1644年。死因暂不明。 【教师行为】 现在请同学们结合我们课前预习的结果,简单对课本上的内容进行浏览。找出可能成为杀死大明王朝的几位嫌疑人? 【学生回答】明朝末代皇帝崇祯帝,大顺李自成,满清皇帝福临。 【教师行为】(出示材料)(**嫌疑人锁定) 1644年,北京城内在同一时间分别出现了三位皇帝,那么谁才是真正的凶手呢?让我们开始进入这三位皇帝的场景序幕进行今天线索搜集环节吧。

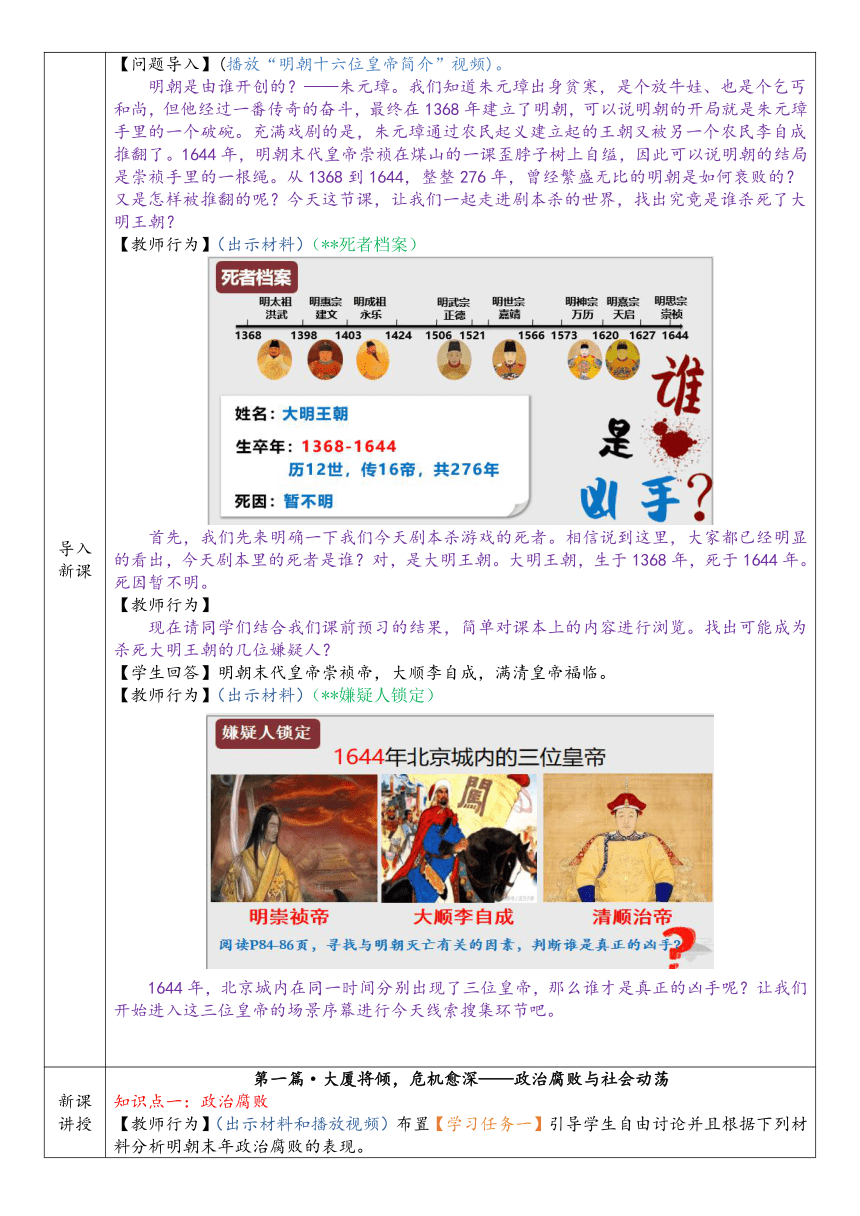

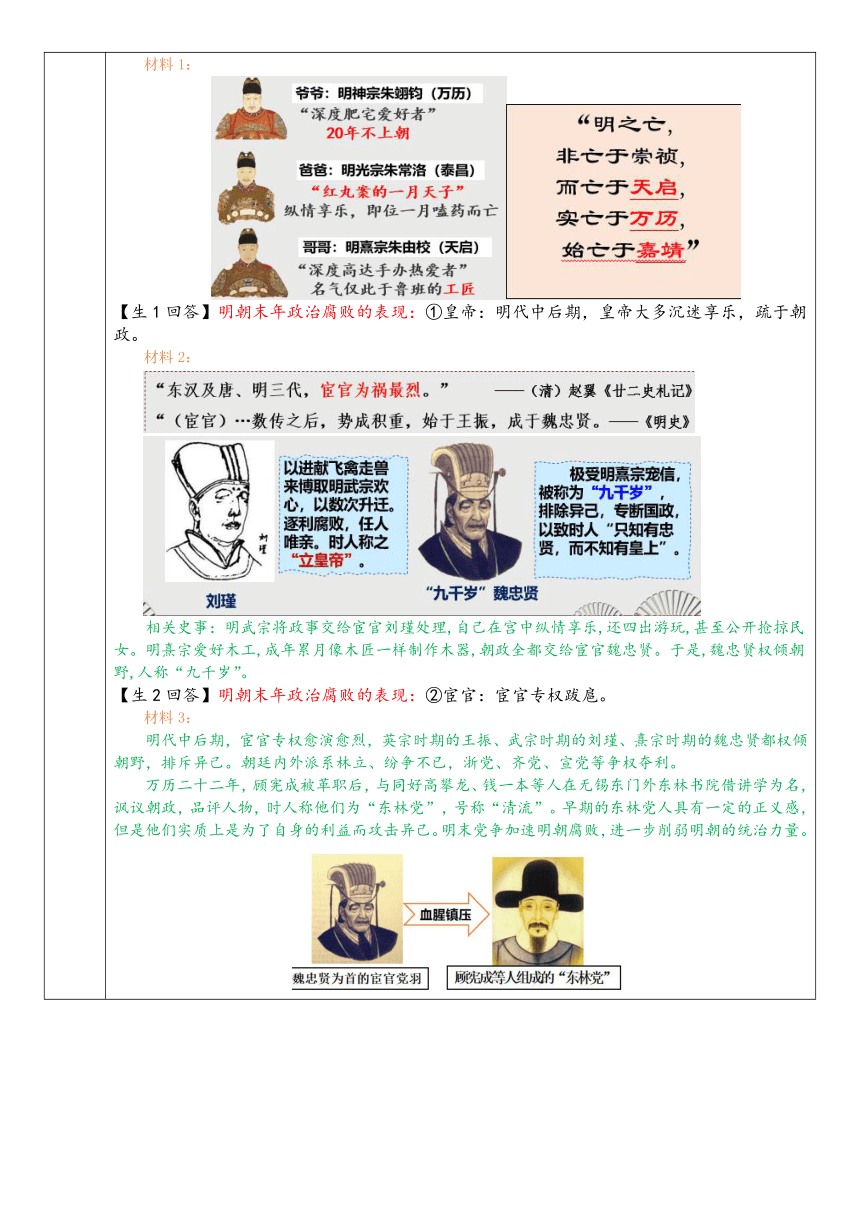

新课讲授 第一篇·大厦将倾,危机愈深——政治腐败与社会动荡 知识点一:政治腐败 【教师行为】(出示材料和播放视频)布置【学习任务一】引导学生自由讨论并且根据下列材料分析明朝末年政治腐败的表现。 材料1: 【生1回答】明朝末年政治腐败的表现:①皇帝:明代中后期,皇帝大多沉迷享乐,疏于朝政。 材料2: 相关史事:明武宗将政事交给宦官刘瑾处理,自己在宫中纵情享乐,还四出游玩,甚至公开抢掠民女。明熹宗爱好木工,成年累月像木匠一样制作木器,朝政全都交给宦官魏忠贤。于是,魏忠贤权倾朝野,人称“九千岁”。 【生2回答】明朝末年政治腐败的表现:②宦官:宦官专权跋扈。 材料3: 明代中后期,宦官专权愈演愈烈,英宗时期的王振、武宗时期的刘瑾、熹宗时期的魏忠贤都权倾朝野,排斥异己。朝廷内外派系林立、纷争不已,浙党、齐党、宣党等争权夺利。 万历二十二年,顾宪成被革职后,与同好高攀龙、钱一本等人在无锡东门外东林书院借讲学为名,讽议朝政,品评人物,时人称他们为“东林党”,号称“清流”。早期的东林党人具有一定的正义感,但是他们实质上是为了自身的利益而攻击异己。明末党争加速明朝腐败,进一步削弱明朝的统治力量。

【生3回答】明朝末年政治腐败的表现: ③大臣:结党营私,争权夺利。 【教师过渡语】上层政治腐败的直接后果是导致社会动荡的现象。 知识点二:社会动荡 【教师行为】(出示材料)布置【学习任务二】引导学生根据材料继续思考:政治腐败对社会有何影响呢? 材料1: 【生1回答】社会动荡的影响:①对社会的控制力不断下降,法纪松弛,官吏贪赃枉法,盘剥百姓。 材料2: 富者动连阡陌,贫者地鲜立锥。饥寒切身,乱之生也,职此之由。——《明清史料》甲编 【生2回答】社会动荡的影响:②皇室、贵族、宦官、官僚、地主等兼并土地,侵占民田,大量农民流离失所。 【教师讲授】由此可见,政治腐败加速土地兼并,土地兼并又反过来加速政治腐败,进而严重导致社会动荡不安,统治危机日益加深。 (出示两幅图片进行对比) 正所谓“富者动连阡陌,贫者地鲜立锥”,上层政治腐败,下层百姓苦不堪言,长此以往,必然会因“饥寒切身”产生动乱。这就来到了我们今天的第二幕昙花一现,几经浮沉—李自成起义推翻明朝。我们来继续进行对第二位嫌疑人进行线索搜集。 第二篇·昙花一现,几经浮沉—李自成起义推翻明朝 知识点一:“闯王”李自成 【教师引导】(出示课件)布置【学习任务三】根据课件和课本85页的“人物扫描”部分,哪位同学可以为大家介绍李自成这位历史人物呢? 【学生回答】李自成,陕西米脂人,年少时喜好枪马棍棒。出身贫农,小时候曾被舍入寺庙当小和尚,并给本地地主牧羊度日。十几岁丧母,不久父亲又去世。陕西爆发农民起义后,他投奔起义军。由于其英勇善战,被称为“闯将”。后来他成为起义队伍的领袖,人称“李闯王”。 知识点二:起义原因 【教师引导】(出示史料)布置【学习任务四】研读史料,思考:为什么他们要进行起义呢?请大家合作研究, 尝试归纳起义的原因。 材料1:(明朝末年)旧征未完,新饷已催,额内难缓,额外复急。村无吠犬,尚敲催追之门;树有啼鹊,尽洒鞭扑之血。黄埃赤地,乡乡几断人烟;白骨青磷,夜夜常闻鬼哭。——《豫变纪略》 三饷:即辽饷、剿饷与练饷的合称。辽饷加派是为后金入侵,辽东战事紧急,军饷不足而起; 剿饷是为镇压农民起义筹措军费; 练饷为镇压农民起义练兵所用。 【生1回答】起义原因:①政治腐败越发严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税,土地兼并严重,民众不堪重负,阶级矛盾异常尖锐。(根本原因) 材料2:(陕西北部)民争采山间蓬草而食……至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……怠年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。 ——《陕西通志》 【生2回答】起义原因:②陕西北部-带连年大旱,庄稼颗粒无收,饥民遍野,官府不顾民众死活,催征如故。广大农民无法忍受,举行起义,反抗朝廷的统治。(直接原因) 知识点三:起义过程 【教师引导】(出示时间轴)布置【学习任务五】请阅读课本85页到86页的内容,梳理起义的过程。 【学生行为】完成任务,同学间相互展示提纲,进行交流。 知识拓展——“均田免赋”口号 【教师拓展】当时啊,李自成率领农民起义军进入中原以后,提出“均田免赋”口号,主要有两个方面:“均田指的是把土地平均分配给农民”“免赋”指的是减免沉重赋税。根据刚才的学习,我们知道这个口号是在土地高度集中、赋税十分沉重的背景下提出的,反映了农民获得土地的要求,对于发动饥民、扩大队伍起了很大的作用,在中国农民战争历史上,它第一次把对土地的要求作为一个口号明确提出来,标志着中国农民斗争进入一个新阶段。 【学生行为】学习“均田免赋”口号。 “杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。” “朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。” 【教师提问】(出示材料)说一说:百姓为什么会欢迎闯王的到来? 【学生回答】提出“均田免赋”口号、军纪严明、发放钱粮……受到了百姓的支持。 【教师设疑】因为得民心,闯王一路杀到了北京,1644年4月,李自成攻入北京,崇祯皇帝自缢,结束了明朝276年的统治。 (出示材料和视频)崇祯帝死前说道:“勿坏陵寝,勿伤我百姓一人。”随着崇祯帝的自缢,一代王朝就此落幕。那李自成会成为历史重新选择的人物吗?他能坚守初心吗?接下来我们往后看。(出示材料和课件) 1644年4月攻入北京,初期还能严肃军纪,但很快农民军便开始腐败,李自成与其他首领瓜分宫嫔,畅饮宫中,唯一关注的事就是登基大典。——《国史概要》 【教师过渡】李自成领导的明朝末年农民起义,与以前历次爆发的农民起义一样,参加者主要是个体小生产者,他们虽然提出了“均田免粮”的革命纲领;对革命起到了一定作用,但是,由于历史条件的限制,他们没有也不可能提出废除古代土所有制整套具体方案。这是农民阶级领导起义不可避免的局限性。同时,他们还不可避免地在政治上、军事上犯严重错误。在夺取政权后,对反动的明朝官吏和大地主镇压不彻底,逐渐腐败的农民军,以及只关注登基大典的领导者,和领导阶层的利益争斗。都是其不断衰落的表现。大明王朝灭亡了,那究竟谁成为了历史新的选择呢?我们来继续观看第三幕。 第三篇 清·江山易主,另谋新篇——满洲兴起和清兵入关 知识点一:满洲兴起 【教师行为】(出示图片)布置【学习任务六】阅读教材梳理满洲兴起的时间、建立者、民族和国号? 【学生回答】明朝后期,活动于我国东北地区的女真族不断发展壮大。1616年,爱新觉罗·努尔哈赤统一了女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。1625年,迁都沈阳,后改称盛京。(引导回答即可) 知识拓展——八旗制度 【教师拓展】(出示课件)清太祖努尔哈赤在统一女真各部的过程中,建立了八旗制度,实行“兵民合一”,旗人“出则为兵,入则为民”,大大提高了战斗力,推动了满族社会经济发展。但到了清朝后期,旗人还享有官俸,早已没有了当年的勇猛善战,而是养尊处优,败落无能。后来人们还把享有特权而又不务正业的人称为“八旗子弟”。 【学生行为】了解八旗制度。 知识点二:清朝建立 【教师行为】(出示图表)布置【学习任务六】阅读教材梳理满洲兴起的时间、建立者、民族和国号? 【学生回答】1635年,皇太极改族名为满洲。1636年,皇太极改国号为清。1643年,顺治皇帝福临登基,多尔衮辅政。 【教师归纳】(出示历史地图)1644年,正值大明、大顺、大清政权交替。1644年李自成入主北京,崇祯皇帝自尽,明朝灭亡,随后吴三桂降清,引清军入关,清朝最终取得天下。 【学生行为】了解清军入关的过程。 知识点三:清兵入关 【教师补充】(出示课件)吴三桂,明朝辽东人。明末清初著名的政治、军事人物。明崇祯时为辽东总兵,封平西伯,镇守山海关。崇祯十七年(1644年)降清,在山海关大战中大败李自成,封平西王。李自成在山海关交战失利,退回北京, 随即离京西行,转战各地,最后失败。 【至此,三幕搜证环节已经结束。接下来,让我们进入嫌疑人自辩环节。我们请三位同学分别扮演三位嫌疑人,进行自辩。】 【三位嫌疑人已经自辩结束,相信同学们心中已经有了自己的判断。接下来,请同学们展开小组谈论,对你手中的线索进行复盘,在小组内投票选出最终凶手。】 必然:明朝后期腐朽与李自成农民起义军的局限性都注定其失败,清政权正处于充满生机的发展期。 偶然:吴三桂为了个人利益投降,打开山海关让清军入了关。 【练习题环节】 【情感态度价值观】 从李自成攻克北京城到他最后逃离北京,一共历经了40天的时间,史称:北京四十天。毛泽东同志在党的七届二中全会上要求全党在胜利面前要保持清醒的头脑,在夺取全国政权后要经受住执政的考验务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄不躁的作风;务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。我们要牢记“赶考精神”,60多年过去了,我们取得了巨大的进步,中国人民站起来了,富起来了,但我们面临的挑战和问题依然严峻复杂,应该说,党和中华民族面临的“赶考”远未结束。我们要始终记得:江山就是人民、人民就是江山,江山、守江山,守的是人民的心。老师也希望同学们谨记 牢记历史,以史为鉴,这是我们学习历史的真正意义所在.

课堂小结 【教师总结】同学们,恭喜大家闯关成功!今日,我们通过完成若干学习任务的形式,了解在明朝政治腐败与社会动荡的历史背景下,李自成起义推翻了明朝,然而由于小农阶级的局限性以及满洲的兴起、八旗士兵的强大,最终清兵于1644年入关,以北京为都城。那么,清朝统治者入关后都采取了哪些巩固政权的措施呢?请同学们下课后预习第18课《统一多民族国家的巩固和发展》。

教材内容分析

本课是部编版《中国历史(七年级下册)》第三单元《明清时期:统一多民族国家的巩固与发展》的第4课,主要讲授了明朝统治灭亡的历史。本课包含三个子目:政治腐败与社会动荡、李自成起义推翻明朝、满洲兴起和清兵入关。三个子目条理清晰,环环相扣,具有明显的因果关系。明朝后期政治腐败和土地兼并现象严重,从而激发了阶级矛盾,引发社会动荡,农民起义频发,其中以“闯王”李自成为代表的农民起义军推翻了清朝,但是进入清朝后的李自成也很快成为一个腐败的统治者,不久被清兵赶走,而后便是清兵入关,清朝建立。因此本课内容不仅承接前3课《明朝的统治》《明朝的对外关系》《明朝的科技、建筑与文学》,也为学生学习下一课清朝的历史作铺垫。

学情分析

本课的教学对象是七年级学生。学生先前初步了解明朝的历史,例如明朝的建立、明朝前期的经济发展科技文化发展,并且在对外关系上也取得重大成就等等史实,这为学生学习本节课知识打下基础。同时,本课子目设置非常清晰,适合教师通过学习任务驱动法来帮助学生认识明朝究竟是怎么一步步走向灭亡的,理解李自成为什么进入北京后又失败的原因,也知道明朝灭亡后,由女真族统治者建立清朝而兴。同时,该教学方法有助于学生串联整节课的知识结构,提高历史解释、团队协作能力。

教学目标

2022年新课标:通过明末李自成起义,清中叶以来的政治腐败、故步自封和 19 世纪的国际局势,认识当时中国社会面临的严重危机。基于2022年新课标设置本课教学目标如下: 唯物史观:通过分析明末政治腐败、社会动荡与农民起义爆发之间的因果联系,明白人民群众是历史的创造者。 时空观念:通过了解李自成起义、明朝灭亡、满洲族兴起和清兵入关的时间先后顺序,将历史事件代入时间、空间之中,培养时空观念素养。 史料实证:通过明代《流民图》《陕西通志》,了解明末农民的悲惨境遇和李自成起义军受到百姓欢迎的原因。 历史解释:通过分析明朝末政治腐败、李自成农民起义、满洲族兴起,分析它们与明朝灭亡之间的内在联系。 家国情怀:通过了解封建专制制度日益走向腐朽没落的趋势,认识只有顺应历史发展潮流进行改革创新,才能在危机和竞争中生存。

教学重难点

1.重点:明朝政治腐败与社会动荡、李自成推翻明朝、清兵入关等基本史实。 2.难点:通过学习明朝的灭亡,分析明朝统治与农民起义的因果关系,理解小农阶级的局限性和人民群众才是历史的创造者。

教学方法

1.教学方法:讲授法、任务驱动法、多媒体教学法。 2.学习方法:合作探究、自主学习、史料研读、材料分析。

教学过程 教学活动

导入新课 【问题导入】(播放“明朝十六位皇帝简介”视频)。 明朝是由谁开创的?——朱元璋。我们知道朱元璋出身贫寒,是个放牛娃、也是个乞丐和尚,但他经过一番传奇的奋斗,最终在1368年建立了明朝,可以说明朝的开局就是朱元璋手里的一个破碗。充满戏剧的是,朱元璋通过农民起义建立起的王朝又被另一个农民李自成推翻了。1644年,明朝末代皇帝崇祯在煤山的一课歪脖子树上自缢,因此可以说明朝的结局是崇祯手里的一根绳。从1368到1644,整整276年,曾经繁盛无比的明朝是如何衰败的?又是怎样被推翻的呢?今天这节课,让我们一起走进剧本杀的世界,找出究竟是谁杀死了大明王朝? 【教师行为】(出示材料)(**死者档案) 首先,我们先来明确一下我们今天剧本杀游戏的死者。相信说到这里,大家都已经明显的看出,今天剧本里的死者是谁?对,是大明王朝。大明王朝,生于1368年,死于1644年。死因暂不明。 【教师行为】 现在请同学们结合我们课前预习的结果,简单对课本上的内容进行浏览。找出可能成为杀死大明王朝的几位嫌疑人? 【学生回答】明朝末代皇帝崇祯帝,大顺李自成,满清皇帝福临。 【教师行为】(出示材料)(**嫌疑人锁定) 1644年,北京城内在同一时间分别出现了三位皇帝,那么谁才是真正的凶手呢?让我们开始进入这三位皇帝的场景序幕进行今天线索搜集环节吧。

新课讲授 第一篇·大厦将倾,危机愈深——政治腐败与社会动荡 知识点一:政治腐败 【教师行为】(出示材料和播放视频)布置【学习任务一】引导学生自由讨论并且根据下列材料分析明朝末年政治腐败的表现。 材料1: 【生1回答】明朝末年政治腐败的表现:①皇帝:明代中后期,皇帝大多沉迷享乐,疏于朝政。 材料2: 相关史事:明武宗将政事交给宦官刘瑾处理,自己在宫中纵情享乐,还四出游玩,甚至公开抢掠民女。明熹宗爱好木工,成年累月像木匠一样制作木器,朝政全都交给宦官魏忠贤。于是,魏忠贤权倾朝野,人称“九千岁”。 【生2回答】明朝末年政治腐败的表现:②宦官:宦官专权跋扈。 材料3: 明代中后期,宦官专权愈演愈烈,英宗时期的王振、武宗时期的刘瑾、熹宗时期的魏忠贤都权倾朝野,排斥异己。朝廷内外派系林立、纷争不已,浙党、齐党、宣党等争权夺利。 万历二十二年,顾宪成被革职后,与同好高攀龙、钱一本等人在无锡东门外东林书院借讲学为名,讽议朝政,品评人物,时人称他们为“东林党”,号称“清流”。早期的东林党人具有一定的正义感,但是他们实质上是为了自身的利益而攻击异己。明末党争加速明朝腐败,进一步削弱明朝的统治力量。

【生3回答】明朝末年政治腐败的表现: ③大臣:结党营私,争权夺利。 【教师过渡语】上层政治腐败的直接后果是导致社会动荡的现象。 知识点二:社会动荡 【教师行为】(出示材料)布置【学习任务二】引导学生根据材料继续思考:政治腐败对社会有何影响呢? 材料1: 【生1回答】社会动荡的影响:①对社会的控制力不断下降,法纪松弛,官吏贪赃枉法,盘剥百姓。 材料2: 富者动连阡陌,贫者地鲜立锥。饥寒切身,乱之生也,职此之由。——《明清史料》甲编 【生2回答】社会动荡的影响:②皇室、贵族、宦官、官僚、地主等兼并土地,侵占民田,大量农民流离失所。 【教师讲授】由此可见,政治腐败加速土地兼并,土地兼并又反过来加速政治腐败,进而严重导致社会动荡不安,统治危机日益加深。 (出示两幅图片进行对比) 正所谓“富者动连阡陌,贫者地鲜立锥”,上层政治腐败,下层百姓苦不堪言,长此以往,必然会因“饥寒切身”产生动乱。这就来到了我们今天的第二幕昙花一现,几经浮沉—李自成起义推翻明朝。我们来继续进行对第二位嫌疑人进行线索搜集。 第二篇·昙花一现,几经浮沉—李自成起义推翻明朝 知识点一:“闯王”李自成 【教师引导】(出示课件)布置【学习任务三】根据课件和课本85页的“人物扫描”部分,哪位同学可以为大家介绍李自成这位历史人物呢? 【学生回答】李自成,陕西米脂人,年少时喜好枪马棍棒。出身贫农,小时候曾被舍入寺庙当小和尚,并给本地地主牧羊度日。十几岁丧母,不久父亲又去世。陕西爆发农民起义后,他投奔起义军。由于其英勇善战,被称为“闯将”。后来他成为起义队伍的领袖,人称“李闯王”。 知识点二:起义原因 【教师引导】(出示史料)布置【学习任务四】研读史料,思考:为什么他们要进行起义呢?请大家合作研究, 尝试归纳起义的原因。 材料1:(明朝末年)旧征未完,新饷已催,额内难缓,额外复急。村无吠犬,尚敲催追之门;树有啼鹊,尽洒鞭扑之血。黄埃赤地,乡乡几断人烟;白骨青磷,夜夜常闻鬼哭。——《豫变纪略》 三饷:即辽饷、剿饷与练饷的合称。辽饷加派是为后金入侵,辽东战事紧急,军饷不足而起; 剿饷是为镇压农民起义筹措军费; 练饷为镇压农民起义练兵所用。 【生1回答】起义原因:①政治腐败越发严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税,土地兼并严重,民众不堪重负,阶级矛盾异常尖锐。(根本原因) 材料2:(陕西北部)民争采山间蓬草而食……至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……怠年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。 ——《陕西通志》 【生2回答】起义原因:②陕西北部-带连年大旱,庄稼颗粒无收,饥民遍野,官府不顾民众死活,催征如故。广大农民无法忍受,举行起义,反抗朝廷的统治。(直接原因) 知识点三:起义过程 【教师引导】(出示时间轴)布置【学习任务五】请阅读课本85页到86页的内容,梳理起义的过程。 【学生行为】完成任务,同学间相互展示提纲,进行交流。 知识拓展——“均田免赋”口号 【教师拓展】当时啊,李自成率领农民起义军进入中原以后,提出“均田免赋”口号,主要有两个方面:“均田指的是把土地平均分配给农民”“免赋”指的是减免沉重赋税。根据刚才的学习,我们知道这个口号是在土地高度集中、赋税十分沉重的背景下提出的,反映了农民获得土地的要求,对于发动饥民、扩大队伍起了很大的作用,在中国农民战争历史上,它第一次把对土地的要求作为一个口号明确提出来,标志着中国农民斗争进入一个新阶段。 【学生行为】学习“均田免赋”口号。 “杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。” “朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。” 【教师提问】(出示材料)说一说:百姓为什么会欢迎闯王的到来? 【学生回答】提出“均田免赋”口号、军纪严明、发放钱粮……受到了百姓的支持。 【教师设疑】因为得民心,闯王一路杀到了北京,1644年4月,李自成攻入北京,崇祯皇帝自缢,结束了明朝276年的统治。 (出示材料和视频)崇祯帝死前说道:“勿坏陵寝,勿伤我百姓一人。”随着崇祯帝的自缢,一代王朝就此落幕。那李自成会成为历史重新选择的人物吗?他能坚守初心吗?接下来我们往后看。(出示材料和课件) 1644年4月攻入北京,初期还能严肃军纪,但很快农民军便开始腐败,李自成与其他首领瓜分宫嫔,畅饮宫中,唯一关注的事就是登基大典。——《国史概要》 【教师过渡】李自成领导的明朝末年农民起义,与以前历次爆发的农民起义一样,参加者主要是个体小生产者,他们虽然提出了“均田免粮”的革命纲领;对革命起到了一定作用,但是,由于历史条件的限制,他们没有也不可能提出废除古代土所有制整套具体方案。这是农民阶级领导起义不可避免的局限性。同时,他们还不可避免地在政治上、军事上犯严重错误。在夺取政权后,对反动的明朝官吏和大地主镇压不彻底,逐渐腐败的农民军,以及只关注登基大典的领导者,和领导阶层的利益争斗。都是其不断衰落的表现。大明王朝灭亡了,那究竟谁成为了历史新的选择呢?我们来继续观看第三幕。 第三篇 清·江山易主,另谋新篇——满洲兴起和清兵入关 知识点一:满洲兴起 【教师行为】(出示图片)布置【学习任务六】阅读教材梳理满洲兴起的时间、建立者、民族和国号? 【学生回答】明朝后期,活动于我国东北地区的女真族不断发展壮大。1616年,爱新觉罗·努尔哈赤统一了女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。1625年,迁都沈阳,后改称盛京。(引导回答即可) 知识拓展——八旗制度 【教师拓展】(出示课件)清太祖努尔哈赤在统一女真各部的过程中,建立了八旗制度,实行“兵民合一”,旗人“出则为兵,入则为民”,大大提高了战斗力,推动了满族社会经济发展。但到了清朝后期,旗人还享有官俸,早已没有了当年的勇猛善战,而是养尊处优,败落无能。后来人们还把享有特权而又不务正业的人称为“八旗子弟”。 【学生行为】了解八旗制度。 知识点二:清朝建立 【教师行为】(出示图表)布置【学习任务六】阅读教材梳理满洲兴起的时间、建立者、民族和国号? 【学生回答】1635年,皇太极改族名为满洲。1636年,皇太极改国号为清。1643年,顺治皇帝福临登基,多尔衮辅政。 【教师归纳】(出示历史地图)1644年,正值大明、大顺、大清政权交替。1644年李自成入主北京,崇祯皇帝自尽,明朝灭亡,随后吴三桂降清,引清军入关,清朝最终取得天下。 【学生行为】了解清军入关的过程。 知识点三:清兵入关 【教师补充】(出示课件)吴三桂,明朝辽东人。明末清初著名的政治、军事人物。明崇祯时为辽东总兵,封平西伯,镇守山海关。崇祯十七年(1644年)降清,在山海关大战中大败李自成,封平西王。李自成在山海关交战失利,退回北京, 随即离京西行,转战各地,最后失败。 【至此,三幕搜证环节已经结束。接下来,让我们进入嫌疑人自辩环节。我们请三位同学分别扮演三位嫌疑人,进行自辩。】 【三位嫌疑人已经自辩结束,相信同学们心中已经有了自己的判断。接下来,请同学们展开小组谈论,对你手中的线索进行复盘,在小组内投票选出最终凶手。】 必然:明朝后期腐朽与李自成农民起义军的局限性都注定其失败,清政权正处于充满生机的发展期。 偶然:吴三桂为了个人利益投降,打开山海关让清军入了关。 【练习题环节】 【情感态度价值观】 从李自成攻克北京城到他最后逃离北京,一共历经了40天的时间,史称:北京四十天。毛泽东同志在党的七届二中全会上要求全党在胜利面前要保持清醒的头脑,在夺取全国政权后要经受住执政的考验务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄不躁的作风;务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。我们要牢记“赶考精神”,60多年过去了,我们取得了巨大的进步,中国人民站起来了,富起来了,但我们面临的挑战和问题依然严峻复杂,应该说,党和中华民族面临的“赶考”远未结束。我们要始终记得:江山就是人民、人民就是江山,江山、守江山,守的是人民的心。老师也希望同学们谨记 牢记历史,以史为鉴,这是我们学习历史的真正意义所在.

课堂小结 【教师总结】同学们,恭喜大家闯关成功!今日,我们通过完成若干学习任务的形式,了解在明朝政治腐败与社会动荡的历史背景下,李自成起义推翻了明朝,然而由于小农阶级的局限性以及满洲的兴起、八旗士兵的强大,最终清兵于1644年入关,以北京为都城。那么,清朝统治者入关后都采取了哪些巩固政权的措施呢?请同学们下课后预习第18课《统一多民族国家的巩固和发展》。

同课章节目录