江西省景德镇2024-2025学年高二上学期期末考试生物试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 江西省景德镇2024-2025学年高二上学期期末考试生物试题(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-01-25 19:02:55 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年上学期期末考试卷

高二生物

一、单选题

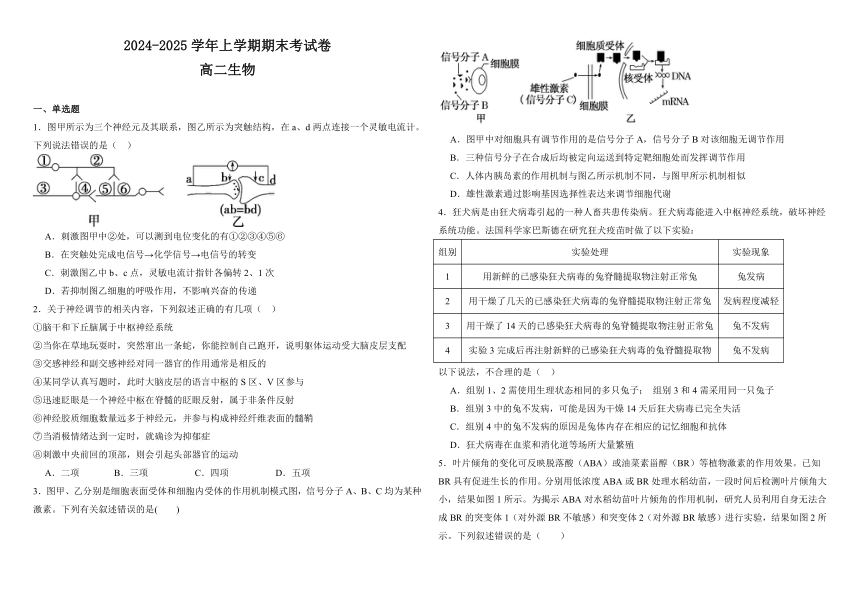

1.图甲所示为三个神经元及其联系,图乙所示为突触结构,在a、d两点连接一个灵敏电流计。下列说法错误的是( )

A.刺激图甲中②处,可以测到电位变化的有①②③④⑤⑥

B.在突触处完成电信号→化学信号→电信号的转变

C.刺激图乙中b、c点,灵敏电流计指针各偏转2、1次

D.若抑制图乙细胞的呼吸作用,不影响兴奋的传递

2.关于神经调节的相关内容,下列叙述正确的有几项( )

①脑干和下丘脑属于中枢神经系统

②当你在草地玩耍时,突然窜出一条蛇,你能控制自己跑开,说明躯体运动受大脑皮层支配

③交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的

④某同学认真写题时,此时大脑皮层的语言中枢的S区、V区参与

⑤迅速眨眼是一个神经中枢在脊髓的眨眼反射,属于非条件反射

⑥神经胶质细胞数量远多于神经元,并参与构成神经纤维表面的髓鞘

⑦当消极情绪达到一定时,就确诊为抑郁症

⑧刺激中央前回的顶部,则会引起头部器官的运动

A.二项 B.三项 C.四项 D.五项

3.图甲、乙分别是细胞表面受体和细胞内受体的作用机制模式图,信号分子A、B、C均为某种激素。下列有关叙述错误的是( )

A.图甲中对细胞具有调节作用的是信号分子A,信号分子B对该细胞无调节作用

B.三种信号分子在合成后均被定向运送到特定靶细胞处而发挥调节作用

C.人体内胰岛素的作用机制与图乙所示机制不同,与图甲所示机制相似

D.雄性激素通过影响基因选择性表达来调节细胞代谢

4.狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人畜共患传染病。狂犬病毒能进入中枢神经系统,破坏神经系统功能。法国科学家巴斯德在研究狂犬疫苗时做了以下实验:

组别 实验处理 实验现象

1 用新鲜的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物注射正常兔 兔发病

2 用干燥了几天的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物注射正常兔 发病程度减轻

3 用干燥了14天的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物注射正常兔 兔不发病

4 实验3完成后再注射新鲜的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物 兔不发病

以下说法,不合理的是( )

A.组别1、2需使用生理状态相同的多只兔子; 组别3和4需采用同一只兔子

B.组别3中的兔不发病,可能是因为干燥14天后狂犬病毒已完全失活

C.组别4中的兔不发病的原因是兔体内存在相应的记忆细胞和抗体

D.狂犬病毒在血浆和消化道等场所大量繁殖

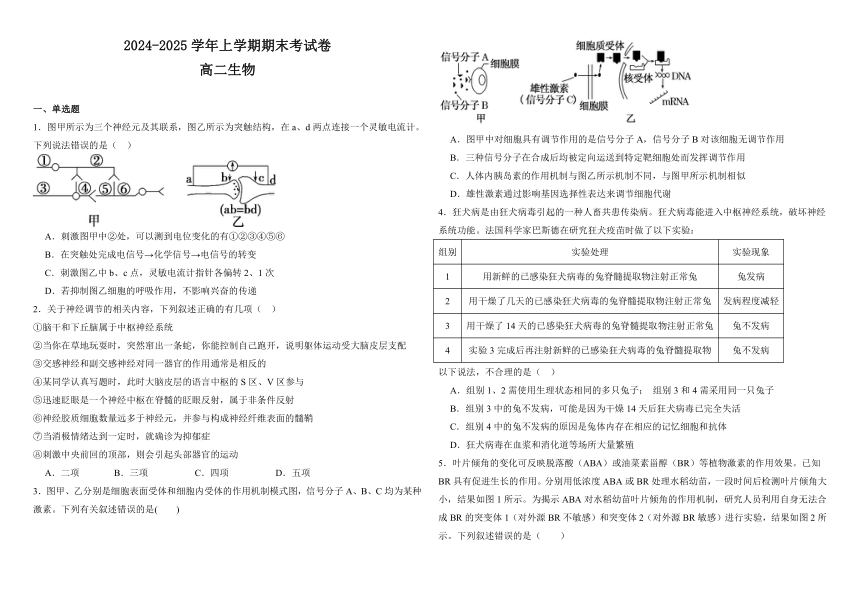

5.叶片倾角的变化可反映脱落酸(ABA)或油菜素甾醇(BR)等植物激素的作用效果。已知BR具有促进生长的作用。分别用低浓度ABA或BR处理水稻幼苗,一段时间后检测叶片倾角大小,结果如图1所示。为揭示ABA对水稻幼苗叶片倾角的作用机制,研究人员利用自身无法合成BR的突变体1(对外源BR不敏感)和突变体2(对外源BR敏感)进行实验,结果如图2所示。下列叙述错误的是( )

A.水稻幼苗中合成的ABA和BR等激素均可作为信息分子参与调节幼苗的生长发育

B.由图1可知,ABA和BR二者在调节叶片倾角方面的作用相抗衡

C.图2实验结果说明突变体相关基因发生突变导致叶片倾角有所减小

D.ABA对水稻幼苗叶片倾角的作用可能依赖内源BR的合成与信号传导

6.图中甲、乙为同一群落中的两个种群,曲线表示δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化。下列叙述正确的是

A.t1和 t4时刻乙种群的种群密度相同

B.t2时刻甲、乙种群的自然增长率一定相同

C.t2和t3时刻乙种群的自然增长率一定相同

D.t2→t4甲种群密度先上升后下降

7.现有一未受人类干扰,相对封闭的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如下表。研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。下列叙述错误的是( )

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数 92 187 121 70 69 62 63 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。

A.调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用标志重捕法

B.根据表中数据推测该鱼种群数量一段时间内将保持稳定

C.该鱼种群数量变化由迁入率和迁出率,出生率和死亡率决定

D.适度捕捞大鱼该鱼种群年龄组成将变为增长型

8.为研究增温和放牧对高寒草地植物群落特征及生产力的影响,研究人员在藏北高原建立增温实验平台,统计数据如图。下列叙述正确的是( )

注:处理效应指实验组和对照组处理时的结果之间的差异,0%代表无差异

A.增温和放牧都能提升净初级生产力

B.放牧对各物种的种群密度的影响大于增温

C.放牧条件下,增温对杂草,禾本类植物,莎草类植物的高度都是促进作用

D.放牧不会影响群落的演替方向和演替速度

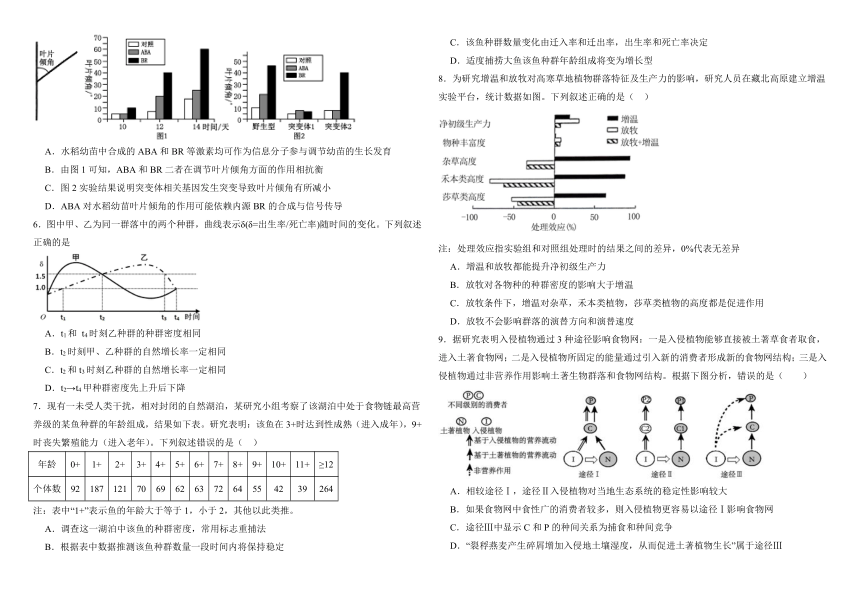

9.据研究表明入侵植物通过3种途径影响食物网:一是入侵植物能够直接被土著草食者取食,进入土著食物网;二是入侵植物所固定的能量通过引入新的消费者形成新的食物网结构;三是入侵植物通过非营养作用影响土著生物群落和食物网结构。根据下图分析,错误的是( )

A.相较途径Ⅰ,途径Ⅱ入侵植物对当地生态系统的稳定性影响较大

B.如果食物网中食性广的消费者较多,则入侵植物更容易以途径Ⅰ影响食物网

C.途径Ⅲ中显示C和P的种间关系为捕食和种间竞争

D.“裂稃燕麦产生碎屑增加入侵地土壤湿度,从而促进土著植物生长”属于途径Ⅲ

10.水库是生命共同体“山水林田湖草沙”的重要组成部分,某山地水库生产者以蓝细菌、绿藻等浮游藻类为主,高等水生植物占比很小。研究人员对该生态系统的能量流动情况进行了调查,部分结果如图。下列叙述正确的是( )

A.第Ⅰ、Ⅱ营养级间能量传递效率只有1.2%,该水库可能存在水体富营养化

B.营养级Ⅲ包括多个种群,同化的能量有10%用于其生长发育和繁殖

C.根据能量传递逐级递减原理,营养级Ⅲ、Ⅳ之间的能量传递效率比Ⅱ、Ⅲ之间的小

D.流经该水库的总能量是四个营养级同化能量的总和

11.图1为某生态系统的物质循环示意图,其中甲、乙、丙、丁为生态系统的组成成分,A、B、C、D是丙中关系密切的四种生物。图2为某生态系统的能量金字塔简图,其中①②③④分别代表不同的营养级。图3为能量流经图2所示生态系统第二营养级的变化示意图,能量的单位为kJ,下列说法不正确的是( )

A.若图1表示碳循环,图中一共有3条食物链

B.若图2中营养级①所固定的太阳能总量为3125kJ,则营养级①②之间的能量传递效率是16%

C.分析图3中能量关系可知,代表第二营养级用于生长发育繁殖的能量的是乙

D.第二营养级流入分解者的能量包括第二营养级的遗体残骸和第三营养级的粪便中的能量

12.鱼类洄游指鱼类因生理要求、遗传和外界环境因素(如盐度、水温)等影响,而周期性地定向往返移动。根据洄游的目的可划分为三大类,即生殖洄游、索饵洄游和越冬洄游。下列有关说法错误的是( )

A.可用标记重捕法调查某种鱼洄游途经某地时的种群数量

B.鱼类洄游过程中可能同时存在物理信息、行为信息和化学信息的作用

C.决定鱼类洄游现象的根本原因是生物体内遗传物质的作用

D.研究鱼类洄游规律,有利于制订鱼类繁殖保护条例,促进渔业生产

二、多选题(每题有不止一道正确答案)

13.如图为某同学在注射疫苗时与缩手反射有关的反射弧的局部结构示意图。下列说法错误的是( )

A.该同学在注射疫苗时没有缩手,说明神经元A没有产生兴奋

B.乙酰胆碱是兴奋性神经递质,5-羟色胺是抑制性神经递质

C.上图中只有Na+内流引起了神经元C突触后膜电位改变

D.兴奋传至突触小体时,能引起Ca2+内流,促进神经递质的释放

14.为研究不同浓度葡萄糖溶液对酵母菌种群数量变化的影响,某研究小组在超净工作台中取10支试管,分别加入10mL质量分数为2%、4%、6%、8%、10%的葡萄糖溶液,每个浓度设两个重复组。棉塞封口,在28℃恒温培养箱中培养,其他实验条件均相同,定时用血细胞计数板计数,图2是某一时期未经稀释的酵母菌培养液的结果图像。下列叙述正确的是( )

A.血细胞计数板可以计数细菌、酵母菌等微生物数量,其上有2个计数室

B.根据图2估算酵母菌种群数量,10mL培养液中含有酵母菌6×107个

C.本次实验计数时未进行染色,则估算值比实际值偏小

D.10%葡萄糖组最大值小于其他组,原因是该组培养温度明显升高所致

15.底栖硅藻是河口泥滩潮间带生态系统中的生产者,为底栖动物提供食物。调查分析某河口底栖硅藻群落随季节变化优势种(相对数量占比>5%)的分布特征,结果如下图。下列叙述错误的是( )

注:不同条纹代表不同优势种:空白代表除优势种外的其他底栖硅藻;不同条纹柱高代表每个优势种的相对数量占比

A.底栖硅藻群落的季节性变化主要体现在优势种的种类和数量变化

B.影响优势种①从3月到9月数量变化的生物因素包含捕食和竞争

C.春季和秋季物种丰富度高于夏季,是温度变化影响的结果

D.底栖硅藻固定的能量是流经河口泥滩潮间带生态系统的总能量

16.下图表示生态系统中各营养级能量的类型和去向(d表示该营养级未被利用的能量)。下列有关叙述正确的是( )

A.图中a1、a2可表示生产者与消费者的呼吸量,但所占比例不符

B.生态系统中能量传递效率为(a2+b2+c2+d2)/(a1+b1+c1+d1)×100%

C.消费者从生产者获得的能量数值可用b1表示,且此部分能量存在于有机物中

D.在食物链中,各营养级获得能量的方式及能量的用途完全相同

三、非选择题

17.GLP-1是小肠L细胞分泌的一种多肽类激素,具有葡萄糖浓度依赖性降糖作用,即只有在血糖水平升高的情况下,GLP-1才发挥降糖作用,而在血糖水平正常时,GLP-1不会使血糖浓度进一步降低。肠道进食可以促进人体整个肠道内GLP-1的分泌,其作用机理如图所示,FGF21是一种激素。回答下列问题:

注:“+”表示促进,“-”表示抑制

(1)据图可知,GLP-1降糖机理为:一方面可以促进胰岛素分泌,抑制胰高血糖素分泌;另一方面可以 。人体中能够使血糖升高的激素,除了胰高血糖素外,还有 (答出1种即可)。

(2)研究发现GLP-1可以通过FGF21促进胰岛B细胞分泌胰岛素,请你完成验证该结论的实验设计及分析(不考虑血清中原有胰岛素及其他物质对胰岛B细胞分泌胰岛素的影响)。

①应选择 (填“有”或“无”)GLP-1受体的小鼠胰岛B细胞为实验材料。

②将上述细胞随机平均分成5组,并进行如表所示处理。

组别 A B C D E

培养液中添加的成分 不处理 适量的GLP-1 等量的FGF21 等量的GLP-1基因缺陷小鼠的血清

③检测各组胰岛B细胞分泌胰岛素的含量。

④实验结果预测与分析:与A组相比,B组、C组和D组胰岛B细胞分泌胰岛素的量分别为 (填“基本不变”“明显增加”或“明显降低”)。若与A组相比,E组胰岛B细胞分泌胰岛素的量明显增加,结合本实验的目的,推测E组培养液中加入的物质是 。

(3)FGF家族有23个成员,命名为FGF1到FGF23。最近有研究发现,FGF1是胰岛素之外的第二种快速降低血糖的分子。在胰岛素抵抗患者体内,胰岛素信号通路受阻,若使用FGF1提高PDE4D酶的活性,激活PDE4D信号通路,则仍可调节血糖水平。据此推测,FGF1和胰岛素可能通过 发挥相同的降糖作用。

(4)科研人员预开发一种新的GLP-1类似物降糖药物,预测该药物对1型糖尿病治疗效果相对较差,据图推测可能的原因是 。

18.应激是机体在各种内外环境因素刺激下作出的非特异性全身性反应。应激以交感神经的兴奋和下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴等功能增强为主要特点。皮肤烧伤后,皮肤上的感受器将兴奋传导到大脑的蓝斑核团,蓝斑核团将兴奋层层传递,以激活神经内分泌系统(图1)。回答下列问题:

(1)促肾上腺皮质激素(ACTH)是一种多肽,在垂体细胞合成后,经加工、分泌进入 ,经体液运输作用于靶细胞,ACTH能专一作用于肾上腺的原因是 。图示表明,应激反应的调节网络是 。

(2)交感神经属于自主神经系统是因为其调节生命活动时 。

(3)脑桥蓝斑在反射弧的组成中属于 。烧伤时, 轴的激活能引起快速反应,使心率增加、血糖升高。

(4)烧伤刺激可以通过脑桥蓝斑传递到下丘脑及 部位形成慢性应激,促使GC分泌增多,血糖升高、免疫力下降。研究还表明:烧伤应急会引起醛固酮水平变化(图2)。产生这一变化的主要是由于交感—肾上腺髓质系统兴奋使肾血管收缩,使得肾素(也被称为血管紧张素原酶)—血管紧张素—醛固酮途径被激活,此外还可能是由于 。

19.某寒温带森林湿地自然保护区集原始森林、草甸、湖泊、湿地、溪流等多种自然资源为一体,景观纷呈,物种多样。大型食草动物驼鹿,便生活在这片美丽而多变的天地中。

(1)研究人员通常采用 法估算该地区驼鹿的种群数量,然后根据调查统计的数据,绘制了驼鹿种群数量 比值与时间 (t) 的变化曲线(图 1) , 当 t 为 b、e时,种群的年龄组成为 型,当 t 为a~b 时,驼鹿的出生率 (填“大于” “等于”或“小于” ) 死亡率。

(2)图2 表示甲、乙两种生物的种群增长速率曲线,由曲线分析可知,甲、乙两种生物的种群增长符合 型增长。假设乙生物为某种海洋经济鱼类,渔民要想持续获得较大捕获量,应选择在 点左右捕捞。

(3)图3是一块血球计数板正面示意图,其上有2 个计数室。用血球计数板制片的具体操作步骤:先将 ,再用 ,然后让样液自行渗入。

(4)图4 是计数室中一个小方格的酵母菌分布示意图( O代表酵母菌) ,计数室的边长为 1mm×1mm,深0.1mm,酵母菌溶液稀释了 100倍, 则1ml溶液中酵母菌数量约为 个。

20.一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。一个物种按生理要求及所需资源占领的生态位称为基本生态位,由于物种相互作用而实际占领的生态位称为实际生态位。回答下列相关问题:

(1)藤壶甲生活在浅水区岩石上而常暴露在空气中,藤壶乙生活在深水区岩石上而很少暴露在空气中,在深水区藤壶乙常把藤壶甲从岩石上排挤掉并取而代之。科研人员将藤壶乙从深水区岩石上清除掉后观察到藤壶甲可以很容易占据深水区,而藤壶乙却不能适应浅水区岩石环境。据此分别分析两种藤壶的基本生态位与实际生态位的宽窄关系为:藤壶甲 ;藤壶乙 。

(2)两个物种利用同一资源时会发生生态位重叠而产生竞争,两个生态位重叠的物种在 的条件下可以实现共存。两种鸟因取食相同树干上的同种昆虫而发生竞争,但在自然条件下,两种鸟可通过分别取食树叶上的昆虫和树底下的昆虫而实现共存,这是因为两种鸟借助于昆虫空间 方向的分布而避免了生态位重叠和竞争。这种资源的分配方式,是群落中物种之间及生物与环境间 的结果,提高了群落的 能力和群落的物种 。

21.生态系统的分解是死有机物的逐步降解过程。分解时死有机物转变为无机物的过程称为矿化,矿化与光合作用时无机物的固定正好是相反的过程。研究人员常用分解指数k来衡量一个生态系统中死有机物的分解状况,k=I/X,I表示死有机物年输入总量,X为系统中死有机物现存总量。某果园生态系统中果树、害虫和杂食鸟之间的食物关系及其能量去向如图所示。

(1)果园生态系统的组成成分中起矿化作用的是 。调查某种果树的种群密度可以采用逐个计数法,原因是 。

(2)图中字母表示该果园中流入不同去向的能量值。若甲表示呼吸作用散失的能量,则杂食鸟粪便中能量的去向包含在 中(用字母表示)。果树用于生长发育繁殖的能量可以表示为 (用字母表示)。一个营养级的能量不能百分之百流入下一个营养级的原因是 。该食物网中,若杂食鸟的食物比例由果树:害虫=1:1,调整为果树:害虫=1:3,那么调整后杂食鸟获得的能量值是原来的 (用分数表示,假设传递效率为10%)。在食物链“绿藻→鲢鱼→乌鳢”中,与鲢鱼相比,乌鳢的同化量和摄入量的比值明显较高,最可能的原因是 。

(3)从分解者的角度,提出合理的可以升高果园分解指数的具体措施 (写出2点)。

高二生物

一、单选题

1.图甲所示为三个神经元及其联系,图乙所示为突触结构,在a、d两点连接一个灵敏电流计。下列说法错误的是( )

A.刺激图甲中②处,可以测到电位变化的有①②③④⑤⑥

B.在突触处完成电信号→化学信号→电信号的转变

C.刺激图乙中b、c点,灵敏电流计指针各偏转2、1次

D.若抑制图乙细胞的呼吸作用,不影响兴奋的传递

2.关于神经调节的相关内容,下列叙述正确的有几项( )

①脑干和下丘脑属于中枢神经系统

②当你在草地玩耍时,突然窜出一条蛇,你能控制自己跑开,说明躯体运动受大脑皮层支配

③交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的

④某同学认真写题时,此时大脑皮层的语言中枢的S区、V区参与

⑤迅速眨眼是一个神经中枢在脊髓的眨眼反射,属于非条件反射

⑥神经胶质细胞数量远多于神经元,并参与构成神经纤维表面的髓鞘

⑦当消极情绪达到一定时,就确诊为抑郁症

⑧刺激中央前回的顶部,则会引起头部器官的运动

A.二项 B.三项 C.四项 D.五项

3.图甲、乙分别是细胞表面受体和细胞内受体的作用机制模式图,信号分子A、B、C均为某种激素。下列有关叙述错误的是( )

A.图甲中对细胞具有调节作用的是信号分子A,信号分子B对该细胞无调节作用

B.三种信号分子在合成后均被定向运送到特定靶细胞处而发挥调节作用

C.人体内胰岛素的作用机制与图乙所示机制不同,与图甲所示机制相似

D.雄性激素通过影响基因选择性表达来调节细胞代谢

4.狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人畜共患传染病。狂犬病毒能进入中枢神经系统,破坏神经系统功能。法国科学家巴斯德在研究狂犬疫苗时做了以下实验:

组别 实验处理 实验现象

1 用新鲜的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物注射正常兔 兔发病

2 用干燥了几天的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物注射正常兔 发病程度减轻

3 用干燥了14天的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物注射正常兔 兔不发病

4 实验3完成后再注射新鲜的已感染狂犬病毒的兔脊髓提取物 兔不发病

以下说法,不合理的是( )

A.组别1、2需使用生理状态相同的多只兔子; 组别3和4需采用同一只兔子

B.组别3中的兔不发病,可能是因为干燥14天后狂犬病毒已完全失活

C.组别4中的兔不发病的原因是兔体内存在相应的记忆细胞和抗体

D.狂犬病毒在血浆和消化道等场所大量繁殖

5.叶片倾角的变化可反映脱落酸(ABA)或油菜素甾醇(BR)等植物激素的作用效果。已知BR具有促进生长的作用。分别用低浓度ABA或BR处理水稻幼苗,一段时间后检测叶片倾角大小,结果如图1所示。为揭示ABA对水稻幼苗叶片倾角的作用机制,研究人员利用自身无法合成BR的突变体1(对外源BR不敏感)和突变体2(对外源BR敏感)进行实验,结果如图2所示。下列叙述错误的是( )

A.水稻幼苗中合成的ABA和BR等激素均可作为信息分子参与调节幼苗的生长发育

B.由图1可知,ABA和BR二者在调节叶片倾角方面的作用相抗衡

C.图2实验结果说明突变体相关基因发生突变导致叶片倾角有所减小

D.ABA对水稻幼苗叶片倾角的作用可能依赖内源BR的合成与信号传导

6.图中甲、乙为同一群落中的两个种群,曲线表示δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化。下列叙述正确的是

A.t1和 t4时刻乙种群的种群密度相同

B.t2时刻甲、乙种群的自然增长率一定相同

C.t2和t3时刻乙种群的自然增长率一定相同

D.t2→t4甲种群密度先上升后下降

7.现有一未受人类干扰,相对封闭的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如下表。研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。下列叙述错误的是( )

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数 92 187 121 70 69 62 63 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。

A.调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用标志重捕法

B.根据表中数据推测该鱼种群数量一段时间内将保持稳定

C.该鱼种群数量变化由迁入率和迁出率,出生率和死亡率决定

D.适度捕捞大鱼该鱼种群年龄组成将变为增长型

8.为研究增温和放牧对高寒草地植物群落特征及生产力的影响,研究人员在藏北高原建立增温实验平台,统计数据如图。下列叙述正确的是( )

注:处理效应指实验组和对照组处理时的结果之间的差异,0%代表无差异

A.增温和放牧都能提升净初级生产力

B.放牧对各物种的种群密度的影响大于增温

C.放牧条件下,增温对杂草,禾本类植物,莎草类植物的高度都是促进作用

D.放牧不会影响群落的演替方向和演替速度

9.据研究表明入侵植物通过3种途径影响食物网:一是入侵植物能够直接被土著草食者取食,进入土著食物网;二是入侵植物所固定的能量通过引入新的消费者形成新的食物网结构;三是入侵植物通过非营养作用影响土著生物群落和食物网结构。根据下图分析,错误的是( )

A.相较途径Ⅰ,途径Ⅱ入侵植物对当地生态系统的稳定性影响较大

B.如果食物网中食性广的消费者较多,则入侵植物更容易以途径Ⅰ影响食物网

C.途径Ⅲ中显示C和P的种间关系为捕食和种间竞争

D.“裂稃燕麦产生碎屑增加入侵地土壤湿度,从而促进土著植物生长”属于途径Ⅲ

10.水库是生命共同体“山水林田湖草沙”的重要组成部分,某山地水库生产者以蓝细菌、绿藻等浮游藻类为主,高等水生植物占比很小。研究人员对该生态系统的能量流动情况进行了调查,部分结果如图。下列叙述正确的是( )

A.第Ⅰ、Ⅱ营养级间能量传递效率只有1.2%,该水库可能存在水体富营养化

B.营养级Ⅲ包括多个种群,同化的能量有10%用于其生长发育和繁殖

C.根据能量传递逐级递减原理,营养级Ⅲ、Ⅳ之间的能量传递效率比Ⅱ、Ⅲ之间的小

D.流经该水库的总能量是四个营养级同化能量的总和

11.图1为某生态系统的物质循环示意图,其中甲、乙、丙、丁为生态系统的组成成分,A、B、C、D是丙中关系密切的四种生物。图2为某生态系统的能量金字塔简图,其中①②③④分别代表不同的营养级。图3为能量流经图2所示生态系统第二营养级的变化示意图,能量的单位为kJ,下列说法不正确的是( )

A.若图1表示碳循环,图中一共有3条食物链

B.若图2中营养级①所固定的太阳能总量为3125kJ,则营养级①②之间的能量传递效率是16%

C.分析图3中能量关系可知,代表第二营养级用于生长发育繁殖的能量的是乙

D.第二营养级流入分解者的能量包括第二营养级的遗体残骸和第三营养级的粪便中的能量

12.鱼类洄游指鱼类因生理要求、遗传和外界环境因素(如盐度、水温)等影响,而周期性地定向往返移动。根据洄游的目的可划分为三大类,即生殖洄游、索饵洄游和越冬洄游。下列有关说法错误的是( )

A.可用标记重捕法调查某种鱼洄游途经某地时的种群数量

B.鱼类洄游过程中可能同时存在物理信息、行为信息和化学信息的作用

C.决定鱼类洄游现象的根本原因是生物体内遗传物质的作用

D.研究鱼类洄游规律,有利于制订鱼类繁殖保护条例,促进渔业生产

二、多选题(每题有不止一道正确答案)

13.如图为某同学在注射疫苗时与缩手反射有关的反射弧的局部结构示意图。下列说法错误的是( )

A.该同学在注射疫苗时没有缩手,说明神经元A没有产生兴奋

B.乙酰胆碱是兴奋性神经递质,5-羟色胺是抑制性神经递质

C.上图中只有Na+内流引起了神经元C突触后膜电位改变

D.兴奋传至突触小体时,能引起Ca2+内流,促进神经递质的释放

14.为研究不同浓度葡萄糖溶液对酵母菌种群数量变化的影响,某研究小组在超净工作台中取10支试管,分别加入10mL质量分数为2%、4%、6%、8%、10%的葡萄糖溶液,每个浓度设两个重复组。棉塞封口,在28℃恒温培养箱中培养,其他实验条件均相同,定时用血细胞计数板计数,图2是某一时期未经稀释的酵母菌培养液的结果图像。下列叙述正确的是( )

A.血细胞计数板可以计数细菌、酵母菌等微生物数量,其上有2个计数室

B.根据图2估算酵母菌种群数量,10mL培养液中含有酵母菌6×107个

C.本次实验计数时未进行染色,则估算值比实际值偏小

D.10%葡萄糖组最大值小于其他组,原因是该组培养温度明显升高所致

15.底栖硅藻是河口泥滩潮间带生态系统中的生产者,为底栖动物提供食物。调查分析某河口底栖硅藻群落随季节变化优势种(相对数量占比>5%)的分布特征,结果如下图。下列叙述错误的是( )

注:不同条纹代表不同优势种:空白代表除优势种外的其他底栖硅藻;不同条纹柱高代表每个优势种的相对数量占比

A.底栖硅藻群落的季节性变化主要体现在优势种的种类和数量变化

B.影响优势种①从3月到9月数量变化的生物因素包含捕食和竞争

C.春季和秋季物种丰富度高于夏季,是温度变化影响的结果

D.底栖硅藻固定的能量是流经河口泥滩潮间带生态系统的总能量

16.下图表示生态系统中各营养级能量的类型和去向(d表示该营养级未被利用的能量)。下列有关叙述正确的是( )

A.图中a1、a2可表示生产者与消费者的呼吸量,但所占比例不符

B.生态系统中能量传递效率为(a2+b2+c2+d2)/(a1+b1+c1+d1)×100%

C.消费者从生产者获得的能量数值可用b1表示,且此部分能量存在于有机物中

D.在食物链中,各营养级获得能量的方式及能量的用途完全相同

三、非选择题

17.GLP-1是小肠L细胞分泌的一种多肽类激素,具有葡萄糖浓度依赖性降糖作用,即只有在血糖水平升高的情况下,GLP-1才发挥降糖作用,而在血糖水平正常时,GLP-1不会使血糖浓度进一步降低。肠道进食可以促进人体整个肠道内GLP-1的分泌,其作用机理如图所示,FGF21是一种激素。回答下列问题:

注:“+”表示促进,“-”表示抑制

(1)据图可知,GLP-1降糖机理为:一方面可以促进胰岛素分泌,抑制胰高血糖素分泌;另一方面可以 。人体中能够使血糖升高的激素,除了胰高血糖素外,还有 (答出1种即可)。

(2)研究发现GLP-1可以通过FGF21促进胰岛B细胞分泌胰岛素,请你完成验证该结论的实验设计及分析(不考虑血清中原有胰岛素及其他物质对胰岛B细胞分泌胰岛素的影响)。

①应选择 (填“有”或“无”)GLP-1受体的小鼠胰岛B细胞为实验材料。

②将上述细胞随机平均分成5组,并进行如表所示处理。

组别 A B C D E

培养液中添加的成分 不处理 适量的GLP-1 等量的FGF21 等量的GLP-1基因缺陷小鼠的血清

③检测各组胰岛B细胞分泌胰岛素的含量。

④实验结果预测与分析:与A组相比,B组、C组和D组胰岛B细胞分泌胰岛素的量分别为 (填“基本不变”“明显增加”或“明显降低”)。若与A组相比,E组胰岛B细胞分泌胰岛素的量明显增加,结合本实验的目的,推测E组培养液中加入的物质是 。

(3)FGF家族有23个成员,命名为FGF1到FGF23。最近有研究发现,FGF1是胰岛素之外的第二种快速降低血糖的分子。在胰岛素抵抗患者体内,胰岛素信号通路受阻,若使用FGF1提高PDE4D酶的活性,激活PDE4D信号通路,则仍可调节血糖水平。据此推测,FGF1和胰岛素可能通过 发挥相同的降糖作用。

(4)科研人员预开发一种新的GLP-1类似物降糖药物,预测该药物对1型糖尿病治疗效果相对较差,据图推测可能的原因是 。

18.应激是机体在各种内外环境因素刺激下作出的非特异性全身性反应。应激以交感神经的兴奋和下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴等功能增强为主要特点。皮肤烧伤后,皮肤上的感受器将兴奋传导到大脑的蓝斑核团,蓝斑核团将兴奋层层传递,以激活神经内分泌系统(图1)。回答下列问题:

(1)促肾上腺皮质激素(ACTH)是一种多肽,在垂体细胞合成后,经加工、分泌进入 ,经体液运输作用于靶细胞,ACTH能专一作用于肾上腺的原因是 。图示表明,应激反应的调节网络是 。

(2)交感神经属于自主神经系统是因为其调节生命活动时 。

(3)脑桥蓝斑在反射弧的组成中属于 。烧伤时, 轴的激活能引起快速反应,使心率增加、血糖升高。

(4)烧伤刺激可以通过脑桥蓝斑传递到下丘脑及 部位形成慢性应激,促使GC分泌增多,血糖升高、免疫力下降。研究还表明:烧伤应急会引起醛固酮水平变化(图2)。产生这一变化的主要是由于交感—肾上腺髓质系统兴奋使肾血管收缩,使得肾素(也被称为血管紧张素原酶)—血管紧张素—醛固酮途径被激活,此外还可能是由于 。

19.某寒温带森林湿地自然保护区集原始森林、草甸、湖泊、湿地、溪流等多种自然资源为一体,景观纷呈,物种多样。大型食草动物驼鹿,便生活在这片美丽而多变的天地中。

(1)研究人员通常采用 法估算该地区驼鹿的种群数量,然后根据调查统计的数据,绘制了驼鹿种群数量 比值与时间 (t) 的变化曲线(图 1) , 当 t 为 b、e时,种群的年龄组成为 型,当 t 为a~b 时,驼鹿的出生率 (填“大于” “等于”或“小于” ) 死亡率。

(2)图2 表示甲、乙两种生物的种群增长速率曲线,由曲线分析可知,甲、乙两种生物的种群增长符合 型增长。假设乙生物为某种海洋经济鱼类,渔民要想持续获得较大捕获量,应选择在 点左右捕捞。

(3)图3是一块血球计数板正面示意图,其上有2 个计数室。用血球计数板制片的具体操作步骤:先将 ,再用 ,然后让样液自行渗入。

(4)图4 是计数室中一个小方格的酵母菌分布示意图( O代表酵母菌) ,计数室的边长为 1mm×1mm,深0.1mm,酵母菌溶液稀释了 100倍, 则1ml溶液中酵母菌数量约为 个。

20.一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。一个物种按生理要求及所需资源占领的生态位称为基本生态位,由于物种相互作用而实际占领的生态位称为实际生态位。回答下列相关问题:

(1)藤壶甲生活在浅水区岩石上而常暴露在空气中,藤壶乙生活在深水区岩石上而很少暴露在空气中,在深水区藤壶乙常把藤壶甲从岩石上排挤掉并取而代之。科研人员将藤壶乙从深水区岩石上清除掉后观察到藤壶甲可以很容易占据深水区,而藤壶乙却不能适应浅水区岩石环境。据此分别分析两种藤壶的基本生态位与实际生态位的宽窄关系为:藤壶甲 ;藤壶乙 。

(2)两个物种利用同一资源时会发生生态位重叠而产生竞争,两个生态位重叠的物种在 的条件下可以实现共存。两种鸟因取食相同树干上的同种昆虫而发生竞争,但在自然条件下,两种鸟可通过分别取食树叶上的昆虫和树底下的昆虫而实现共存,这是因为两种鸟借助于昆虫空间 方向的分布而避免了生态位重叠和竞争。这种资源的分配方式,是群落中物种之间及生物与环境间 的结果,提高了群落的 能力和群落的物种 。

21.生态系统的分解是死有机物的逐步降解过程。分解时死有机物转变为无机物的过程称为矿化,矿化与光合作用时无机物的固定正好是相反的过程。研究人员常用分解指数k来衡量一个生态系统中死有机物的分解状况,k=I/X,I表示死有机物年输入总量,X为系统中死有机物现存总量。某果园生态系统中果树、害虫和杂食鸟之间的食物关系及其能量去向如图所示。

(1)果园生态系统的组成成分中起矿化作用的是 。调查某种果树的种群密度可以采用逐个计数法,原因是 。

(2)图中字母表示该果园中流入不同去向的能量值。若甲表示呼吸作用散失的能量,则杂食鸟粪便中能量的去向包含在 中(用字母表示)。果树用于生长发育繁殖的能量可以表示为 (用字母表示)。一个营养级的能量不能百分之百流入下一个营养级的原因是 。该食物网中,若杂食鸟的食物比例由果树:害虫=1:1,调整为果树:害虫=1:3,那么调整后杂食鸟获得的能量值是原来的 (用分数表示,假设传递效率为10%)。在食物链“绿藻→鲢鱼→乌鳢”中,与鲢鱼相比,乌鳢的同化量和摄入量的比值明显较高,最可能的原因是 。

(3)从分解者的角度,提出合理的可以升高果园分解指数的具体措施 (写出2点)。

同课章节目录