安徽省合肥市合肥新站高新技术产业开发区2024-2025学年部编版八年级历史上学期期末考试卷(文字版,含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省合肥市合肥新站高新技术产业开发区2024-2025学年部编版八年级历史上学期期末考试卷(文字版,含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 746.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年上学期八年级期末质量检测卷

历史

注意事项:

1.试卷满分为100分,答题时间90分钟。

2.答题时可参考历史教科书及其他资料。请独立思考,诚信答题。

一、单项选择题。(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1.根据嘉定县相关记载,鸦片战争前五口之家

根据嘉定县相关记载,鸦片战争前五口之家“日织一匹,赢钱百文”;鸦片战争后“洋布盛行,土布日贱,计其所赢,仅得往日之半”。这一变化反映了,当地( )

A、传统纺织业受到冲击 B.自强、求富初显成效

C.民众的生活得到改善 D.民族工业初步发展

2.下面是1838—1852年英国制造品输华值统计图。其中,1848—1852年与1843—1847年相比,英国制造品输华年平均数下降的原因是( )

A. 英国生产技术落后 B. 自然经济的顽强抵制

C. 中国商品物美价廉 D. 中国社会购买力低下

3.下表是太平天国运动部分重大事件,该表内容共同说明太平天国运动( )

时间 重大事件

1851年 洪秀全称“天王”

1853年 颁布《天朝田亩制度》,平均分配土地

1856年 天京事变,领导集团公开分裂

A.利用宗教发动人民群众 B.领导集团内部争权夺利

C.革命纲领带有空想色彩 D.具有农民阶级的局限性

4.(《诗经·甘棠》描写了召伯施惠于民的故事。后人曾用“甘棠”比喻西征捍卫国家领土主权并沿途栽树的事件,故“大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”这首诗赞扬的是( )

A.曾国藩 B.谭嗣同 C.左宗棠 D.刘铭传

5.“甲午中日战争是中国历史发展的分水岭,中国人开始反思自己的海权和海防战略,就是中国人醒了,不管这个朝廷有没有醒,中国人醒了,之后才会有辛亥革命……”材料表明甲午中日战争( )

A.开阔了全体中国人的眼界 B.开启了中国的近代化运动

C.促进了中华民族的民族觉醒 D.刺激列强掀起瓜分中国狂潮

6.有学者说“思想家们的议论和主张远不是那样完满,存在着软钢性、空想性和不成熟性等种种弱点……遭受暂时挫败是难以避免的。但是经过他们的奔走呼号,终于在原来根深蒂固的封建正统观念的的网罗上,撕开了一个巨大的裂口”。这一历史事件( )

A.起到了思想启蒙的作用 B.实现了君主立宪制

C.动摇了封建思想的统治地位 D.使西方政治学说深入人心

7.“这一天……部队举行穿过皇宫的盛大游行。……各部队人数规定如下:俄国兵八百名,日本兵八百名,英国的印度兵四百名,美国兵四百名,法国兵二百名,德国兵二百名,意大利兵六十名,奥地利兵六十名。”以上材料最有可能出自( )

A.《道光洋艘征抚记》 B.《1860年征战中国记》

C.《八国联军目击记》 D.《戊戌政变纪事本末》

8.1905年《民报》创刊后,陆续发表了《民族的国民》《驳新民丛报最近之非革命论》《驳革命可以召瓜分说》《驳革命可以生内乱说》等文章。这反映出《民报》作者群体( )

A.倾向改良 B.主张革命 C.拥护君主立宪 D.赞成君主专制

9.1905年春, 中国近代化的两位先驱者严复与孙中山先生曾在伦敦就改造中国的问题进行辩论。严复主张渐进、启蒙,孙中山直言不讳地答道:“俟河之清,人寿几何 君为思想家,鄙人乃实行家也。”作为“实行家”,这一年孙中山( )

A.建立兴中会,开始民主革命 B.组织统一的革命政党同盟会

C.组建新军,筹备武昌起义 D.起草《中华民国临时约法》

10.二十世纪20年代,鲁迅在《南腔北调集<自选集>自序》中写道:“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看的怀疑起来,于是失望、颓唐得很了。”这可以用来说明近代中国( )

A.民众政治参与热情高涨 B.选择君主专制制度符合国情

C.掀起了思想解放潮流 D.探索民主共和道路艰难曲折

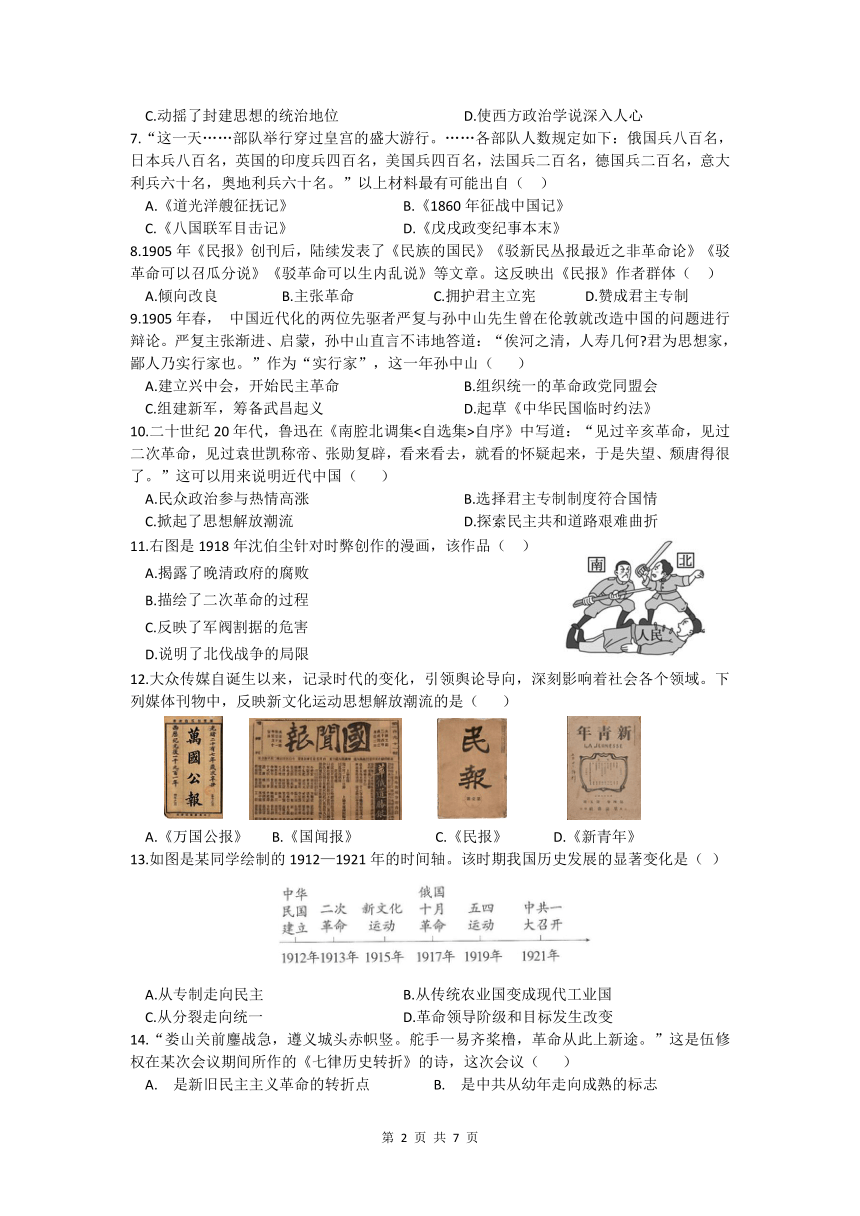

11.右图是1918年沈伯尘针对时弊创作的漫画,该作品( )

A.揭露了晚清政府的腐败

B.描绘了二次革命的过程

C.反映了军阀割据的危害

D.说明了北伐战争的局限

12.大众传媒自诞生以来,记录时代的变化,引领舆论导向,深刻影响着社会各个领域。下列媒体刊物中,反映新文化运动思想解放潮流的是( )

A.《万国公报》 B.《国闻报》 C.《民报》 D.《新青年》

13.如图是某同学绘制的1912—1921年的时间轴。该时期我国历史发展的显著变化是( )

A.从专制走向民主 B.从传统农业国变成现代工业国

C.从分裂走向统一 D.革命领导阶级和目标发生改变

14.“娄山关前鏖战急,遵义城头赤帜竖。舵手一易齐桨橹,革命从此上新途。”这是伍修权在某次会议期间所作的《七律历史转折》的诗,这次会议( )

A. 是新旧民主主义革命的转折点 B. 是中共从幼年走向成熟的标志

C. 是中国历史上开天辟地的大事 D. 确立了毛泽东思想的领导地位

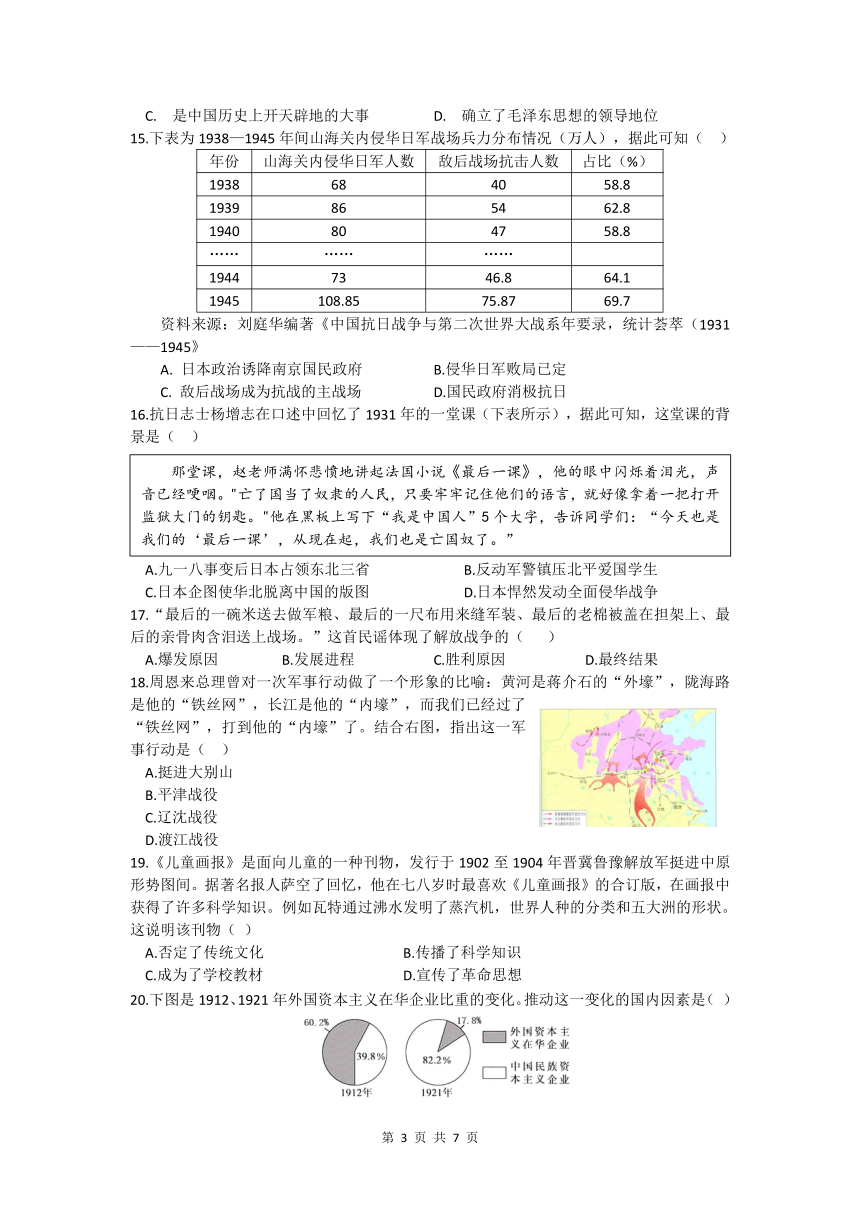

15.下表为1938—1945年间山海关内侵华日军战场兵力分布情况(万人),据此可知( )

年份 山海关内侵华日军人数 敌后战场抗击人数 占比(%)

1938 68 40 58.8

1939 86 54 62.8

1940 80 47 58.8

…… …… ……

1944 73 46.8 64.1

1945 108.85 75.87 69.7

资料来源:刘庭华编著《中国抗日战争与第二次世界大战系年要录,统计荟萃(1931——1945》

A. 日本政治诱降南京国民政府 B.侵华日军败局已定

C. 敌后战场成为抗战的主战场 D.国民政府消极抗日

16.抗日志士杨增志在口述中回忆了1931年的一堂课(下表所示),据此可知,这堂课的背景是( )

A.九一八事变后日本占领东北三省 B.反动军警镇压北平爱国学生

C.日本企图使华北脱离中国的版图 D.日本悍然发动全面侵华战争

17.“最后的一碗米送去做军粮、最后的一尺布用来缝军装、最后的老棉被盖在担架上、最后的亲骨肉含泪送上战场。”这首民谣体现了解放战争的( )

A.爆发原因 B.发展进程 C.胜利原因 D.最终结果

18.周恩来总理曾对一次军事行动做了一个形象的比喻:黄河是蒋介石的“外壕”,陇海路是他的“铁丝网”,长江是他的“内壕”,而我们已经过了“铁丝网”,打到他的“内壕”了。结合右图,指出这一军事行动是( )

A.挺进大别山

B.平津战役

C.辽沈战役

D.渡江战役

19.《儿童画报》是面向儿童的一种刊物,发行于1902至1904年晋冀鲁豫解放军挺进中原形势图间。据著名报人萨空了回忆,他在七八岁时最喜欢《儿童画报》的合订版,在画报中获得了许多科学知识。例如瓦特通过沸水发明了蒸汽机,世界人种的分类和五大洲的形状。这说明该刊物( )

A.否定了传统文化 B.传播了科学知识

C.成为了学校教材 D.宣传了革命思想

20.下图是1912、1921年外国资本主义在华企业比重的变化。推动这一变化的国内因素是( )

A.政府鼓励及实业救国思想的推动 B.官督商办企业得到发展

C.列强忙于一战暂时放松对华侵略 D.官僚资本的建立和扩张

二、辨析改错(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

21.辨别下列史实的正误,在该题前【 】内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

(1)百日维新期间,清政府创办京师同文馆,是中国近代第一所国家建立的最高学府。

【 】

(2)民国时期,邹韬奋主办的《生活》周刊,是当时影响较大的刊物之一。

【 】

(3)新文化运动期间,陈独秀的白话小说《狂人日记》揭露了封建礼教的吃人本质,号召人民起来推翻吃人社会。

【 】

(4)在抗日救亡运动中,冼星海作曲的《义勇军进行曲》气势磅礴,体现了中国人民的勇敢、顽强和百折不挠的拼搏精神。

【 】

(5)中国人自己拍摄的第一部有声电影是1905年的京剧《定军山》。

【 】

三、材料解析题(本大题共2小题,每小题16分,共32分)

22.民族精神是一个国家赖以生存和发展的精神支撑,只有精神上达到一定的高度才能让一个民族屹立不倒。阅读下列材料,回答问题。

材料一 习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上强调,五四运动爆发于民族危难之际,是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反对帝国主义和材建主义的伟大爱国革命运动。五四精神以磅礴之力鼓舞了中国人民和中华民族实现民族复兴。

——摘编自中国共产党新闻网《弘扬五四精神 永葆爱国情怀》

材料二 中共十九大后,习近平总书记带领中共中央政治局常委赴上海瞻仰中共一大会址、赴浙江嘉兴瞻仰南湖红船时指出:“上海党的一大会址、嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方。我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政,这里是我们党的根脉。”1921年,中国共产党在嘉兴南湖红船上完成了缔造中国共产党的使命。红船是中国共产党起航的地方,是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的开端,是开启党的初心和使命的起点。

材料三 中国人民抗日战争纪念馆联合全国21家抗战类纪念馆在2018年7月7日共同举办的《伟大抗战伟大精神》主题展览,通过文物、照片、抗战家书等史料,向观众讲述中华民族浴血抗战故事,让抗战精神的力量穿越时空,持续撞击着今人的心灵,成为激励人们奋进的动力。

——《光明日报:“红船精神”与中国共产党的初心和使命》

(1)五四运动的精神激励着一代又一代青年人为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗,结合所学知识,谈谈你对“五四精神”的内涵。(4分)

(2)材料二中“红船精神”所表达的中国共产党的初心和使命是什么 (4分)

(3)“空谈爱国全无用,情至深处自有灵。”请你以“弘扬抗战精神,增强行动自觉”为主题向青年学生发出倡议。(要求:写出一条倡议,20字以内。)

(4)根据材料并结合所学知识回答,你认为继承和发扬民族精神,有何现实意义?(4分)

23.铁路交通折射近代历史变迁。阅读材料,回答问题。

1876年 英商擅自修筑的中国第一条营业性铁路——吴淞铁路全线通车。清政府与英方交涉后,将其赎回,并随即拆毁。

1881年 为决开平煤矿运输问题,由李鸿章大力支持、英国人金达指导的唐胥铁路开工。通车后,清政府顽固派以“震动皇陵”为由勒令停驶机车。

1895年 清政府下诏将铁路作为自强要策,制定了官办铁路的基本政策。

1903年 清政府颁发《铁路简明章程》,向民间开放铁路修筑权,商办铁路兴起。与此同时,列强大肆抢夺中国铁路权益,直接修建或间接控制了诸多线路。

1903-1907年 15个省创建商办铁路公司,筹资修建铁路900余公里。

1904年 胶济铁路贯通,铁路沿线的济南、淄博、潍坊和青岛等城市得到发展。第二年,货运量即达到310482吨,运送旅客803527人次。

1908年 沪宁铁路通车,上海到南京的时间大大缩短,受到民众普遍欢迎,当年运送旅客达323万人次。

1909年 中国人自行设计和施工的第一条铁路——京张铁路竣工。

1912年 孙中山担任全国铁路督办,随后,提出建设16万公里铁路的目标和方案。

1932年 中国第一部《铁道法》颁布。

1937年 全国铁路里程达2.2万多公里,近代中国铁路基本框架形成。

1937-1949年 铁路遭受大规模破坏。新中国成立前,全国铁路通车里程不足1.13万公里。

——摘编自龚云《百年铁路见证中民族复兴征程》等

(1)近代铁路交通发展过程中出现了诸多变化,请从材料中提取史实予以说明。

变化 史实(变化前一例) 史实(变化后一例)

铁路交通制度逐渐规范化 清政府颁布《铁路简明章程》 中国第一部《铁道法》颁布

由排斥抵制到接受

由官办到允许商办

从依赖列强到自主设计建造

(2)结合材料和所学知识,概括影响近代铁路交通发展的推动因素和阻碍因素。(各两点)

(3)依据材料,说明近代铁路交通对中国社会的影响。(两点)

四、活动探究题。(18分)

24.美术作品通过视觉艺术的形式记录和反映历史事件、社会变迁和文化传承。请你结合下列美术作品,完成探究活动。

作品名称 作品展示 赏析

《毛泽东同志在井冈山》 图1:1928年初春 1927年10月,毛泽东率领秋收起义部队到达井冈山地区,创建第一个农村革命根据地,通过画面毛泽东的形象居于画面的核心,显示出它正在为中国革命的前途思考和探索崭新的理论。从远处的青山可以看出,此时正是万物萌发的初春时节,而这是象征了毛泽东的领导下,中国革命的春天已经到来,井冈山革命根据地的创建拉开了中国革命从城市转入农村建立根据地的序幕。

《百团大战》 图2:1940年8月至1941年1月

《 ① 》 图3:1949年4月23日

(1)根据图3,确定合适的作品名称,并填写在①处横线上。(4分)

(2)结合所学知识,从图2、图3中任选一幅作品,撰写对应的赏析。(9分)

(3)给合上述材料并结合所学知识,归纳中国共产党近代以来取得的成功经验。(5分)

参考答案

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1-5 ABDCC 6-10 ACBBD 11-15 CDDBC 16-20 ACABA

二、辨析改错题(10分)

21.(1)【×】将“京师同文馆”改为“京师大学堂”

(2)【√】

(3)【×】将“陈独秀”改为“鲁迅”

(4)【×】将“《义勇军进行曲》”改为“《黄河大合唱》”

(5)【×】将“有声电影”改为“无声电影”

三、材料解析题(本大题共2小题,每小题16分,共32分)

22.(1)五四精神是指爱国、进步、民主、科学的精神,其核心是爱国主义精神。(4分)

(2)为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。(4分)

(3)示例:①常态化开展多种形式的学习宣传活动。②学习先烈革命精神,努力提高自身素质和本领。③脚踏实地,重在行动,自觉传承抗战精神。(任答一点4分,言之有理即可)

(4)继承和发扬民族精神,有助于增强民族凝聚力和自豪感,激发人们的爱国热情和责任感;有助于推动社会进步和发展,实现中华民族的伟大复兴。(4分,言之有理即可)

23.(1)由排斥抵制到接受:清政府拆除吴淞铁路或清政府顽固派勒令唐胥铁路停驶机车;(1分)清政府下诏将铁路作为自强要策。(1分)由官办到允许商办:清政府制定了官办铁路的基本政策;(1分)清政府颁发《铁路简明章程》,向民间开放铁路修筑权,商办铁路兴起。(1分)从依赖列强到自主设计建造:由李鸿章大力支持、英国人金达指导的唐胥铁路开工;(1分中国人自行设计和施工的第一条铁路——京张铁路竣工。(1分)

(2)推动因素:开明人物的推动;政府的政策支持;工业的发展等。(任答一点3分)阻碍因素:顽固派势力的阻挠;列强的侵略和掠夺;技术条件落后等。(任答一点3分)

(3)影响:有利于促进工业的发展;促进货物的运输,方便人民的出行;奠定了近代中国铁路基本框架等;便利了列强的经济侵略,加深了中国半殖民地化程度。(一点2分,任答二点4分,言之有理即给分)

四、活动探究题(18分)

24.(1)作品名称:《百万雄师过大江》或《渡江战役》或《人民解放军渡过长江》等(4分)

(2)评分标准:创作背景3分,作品内容描述3分,历史事件影响3分

图2:1940年8月至1941年1月,为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气,在彭德怀的指挥下,在华北广阔的地区,对日军发动了一场大规模进攻。(3分)作品描绘的是长城下八路军和日伪军激战的场面。整个画面构图安排紧凑,画面右下方对军民合力破坏敌人铁路场景的刻画,以及画面左下方对我军痛击敌军的描绘,共同表现出了中国共产党所领导的抗日战争是军民团结一心的全民抗战;象征着抗日战争必胜的结果;(3分)百团大战战果辉煌,有力打击了日军的侵略气焰,提高了共产党和八路军的威望,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心。(3分)

图3:三大战役胜利后,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江。(3分)作品描绘了1949年4月23日人民解放军乘坐船只横渡长江的场景。在炮火的映照之下,风帆与红旗相映生辉,与英勇的解放军战士一起共同构成了一幅气势磅礴的图景。画面以近大远小、近实远虚的透视关系来描绘航渡中的大军,在滔滔翻滚的江水、炮弹击起的水柱衬托下,展现出渡江时的紧张激烈和千帆竞出、势不可挡的壮观场面。(3分)人民解放军百万雄师,横渡长江,占领南京,宣告了国民党反动派统治的覆灭。(3分)

(3)成功经验:立足国情、实事求是,制定正确的革命路线;以人民为中心,走群众路线;坚持中国共产党的领导。(5分)

历史

注意事项:

1.试卷满分为100分,答题时间90分钟。

2.答题时可参考历史教科书及其他资料。请独立思考,诚信答题。

一、单项选择题。(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1.根据嘉定县相关记载,鸦片战争前五口之家

根据嘉定县相关记载,鸦片战争前五口之家“日织一匹,赢钱百文”;鸦片战争后“洋布盛行,土布日贱,计其所赢,仅得往日之半”。这一变化反映了,当地( )

A、传统纺织业受到冲击 B.自强、求富初显成效

C.民众的生活得到改善 D.民族工业初步发展

2.下面是1838—1852年英国制造品输华值统计图。其中,1848—1852年与1843—1847年相比,英国制造品输华年平均数下降的原因是( )

A. 英国生产技术落后 B. 自然经济的顽强抵制

C. 中国商品物美价廉 D. 中国社会购买力低下

3.下表是太平天国运动部分重大事件,该表内容共同说明太平天国运动( )

时间 重大事件

1851年 洪秀全称“天王”

1853年 颁布《天朝田亩制度》,平均分配土地

1856年 天京事变,领导集团公开分裂

A.利用宗教发动人民群众 B.领导集团内部争权夺利

C.革命纲领带有空想色彩 D.具有农民阶级的局限性

4.(《诗经·甘棠》描写了召伯施惠于民的故事。后人曾用“甘棠”比喻西征捍卫国家领土主权并沿途栽树的事件,故“大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”这首诗赞扬的是( )

A.曾国藩 B.谭嗣同 C.左宗棠 D.刘铭传

5.“甲午中日战争是中国历史发展的分水岭,中国人开始反思自己的海权和海防战略,就是中国人醒了,不管这个朝廷有没有醒,中国人醒了,之后才会有辛亥革命……”材料表明甲午中日战争( )

A.开阔了全体中国人的眼界 B.开启了中国的近代化运动

C.促进了中华民族的民族觉醒 D.刺激列强掀起瓜分中国狂潮

6.有学者说“思想家们的议论和主张远不是那样完满,存在着软钢性、空想性和不成熟性等种种弱点……遭受暂时挫败是难以避免的。但是经过他们的奔走呼号,终于在原来根深蒂固的封建正统观念的的网罗上,撕开了一个巨大的裂口”。这一历史事件( )

A.起到了思想启蒙的作用 B.实现了君主立宪制

C.动摇了封建思想的统治地位 D.使西方政治学说深入人心

7.“这一天……部队举行穿过皇宫的盛大游行。……各部队人数规定如下:俄国兵八百名,日本兵八百名,英国的印度兵四百名,美国兵四百名,法国兵二百名,德国兵二百名,意大利兵六十名,奥地利兵六十名。”以上材料最有可能出自( )

A.《道光洋艘征抚记》 B.《1860年征战中国记》

C.《八国联军目击记》 D.《戊戌政变纪事本末》

8.1905年《民报》创刊后,陆续发表了《民族的国民》《驳新民丛报最近之非革命论》《驳革命可以召瓜分说》《驳革命可以生内乱说》等文章。这反映出《民报》作者群体( )

A.倾向改良 B.主张革命 C.拥护君主立宪 D.赞成君主专制

9.1905年春, 中国近代化的两位先驱者严复与孙中山先生曾在伦敦就改造中国的问题进行辩论。严复主张渐进、启蒙,孙中山直言不讳地答道:“俟河之清,人寿几何 君为思想家,鄙人乃实行家也。”作为“实行家”,这一年孙中山( )

A.建立兴中会,开始民主革命 B.组织统一的革命政党同盟会

C.组建新军,筹备武昌起义 D.起草《中华民国临时约法》

10.二十世纪20年代,鲁迅在《南腔北调集<自选集>自序》中写道:“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看的怀疑起来,于是失望、颓唐得很了。”这可以用来说明近代中国( )

A.民众政治参与热情高涨 B.选择君主专制制度符合国情

C.掀起了思想解放潮流 D.探索民主共和道路艰难曲折

11.右图是1918年沈伯尘针对时弊创作的漫画,该作品( )

A.揭露了晚清政府的腐败

B.描绘了二次革命的过程

C.反映了军阀割据的危害

D.说明了北伐战争的局限

12.大众传媒自诞生以来,记录时代的变化,引领舆论导向,深刻影响着社会各个领域。下列媒体刊物中,反映新文化运动思想解放潮流的是( )

A.《万国公报》 B.《国闻报》 C.《民报》 D.《新青年》

13.如图是某同学绘制的1912—1921年的时间轴。该时期我国历史发展的显著变化是( )

A.从专制走向民主 B.从传统农业国变成现代工业国

C.从分裂走向统一 D.革命领导阶级和目标发生改变

14.“娄山关前鏖战急,遵义城头赤帜竖。舵手一易齐桨橹,革命从此上新途。”这是伍修权在某次会议期间所作的《七律历史转折》的诗,这次会议( )

A. 是新旧民主主义革命的转折点 B. 是中共从幼年走向成熟的标志

C. 是中国历史上开天辟地的大事 D. 确立了毛泽东思想的领导地位

15.下表为1938—1945年间山海关内侵华日军战场兵力分布情况(万人),据此可知( )

年份 山海关内侵华日军人数 敌后战场抗击人数 占比(%)

1938 68 40 58.8

1939 86 54 62.8

1940 80 47 58.8

…… …… ……

1944 73 46.8 64.1

1945 108.85 75.87 69.7

资料来源:刘庭华编著《中国抗日战争与第二次世界大战系年要录,统计荟萃(1931——1945》

A. 日本政治诱降南京国民政府 B.侵华日军败局已定

C. 敌后战场成为抗战的主战场 D.国民政府消极抗日

16.抗日志士杨增志在口述中回忆了1931年的一堂课(下表所示),据此可知,这堂课的背景是( )

A.九一八事变后日本占领东北三省 B.反动军警镇压北平爱国学生

C.日本企图使华北脱离中国的版图 D.日本悍然发动全面侵华战争

17.“最后的一碗米送去做军粮、最后的一尺布用来缝军装、最后的老棉被盖在担架上、最后的亲骨肉含泪送上战场。”这首民谣体现了解放战争的( )

A.爆发原因 B.发展进程 C.胜利原因 D.最终结果

18.周恩来总理曾对一次军事行动做了一个形象的比喻:黄河是蒋介石的“外壕”,陇海路是他的“铁丝网”,长江是他的“内壕”,而我们已经过了“铁丝网”,打到他的“内壕”了。结合右图,指出这一军事行动是( )

A.挺进大别山

B.平津战役

C.辽沈战役

D.渡江战役

19.《儿童画报》是面向儿童的一种刊物,发行于1902至1904年晋冀鲁豫解放军挺进中原形势图间。据著名报人萨空了回忆,他在七八岁时最喜欢《儿童画报》的合订版,在画报中获得了许多科学知识。例如瓦特通过沸水发明了蒸汽机,世界人种的分类和五大洲的形状。这说明该刊物( )

A.否定了传统文化 B.传播了科学知识

C.成为了学校教材 D.宣传了革命思想

20.下图是1912、1921年外国资本主义在华企业比重的变化。推动这一变化的国内因素是( )

A.政府鼓励及实业救国思想的推动 B.官督商办企业得到发展

C.列强忙于一战暂时放松对华侵略 D.官僚资本的建立和扩张

二、辨析改错(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

21.辨别下列史实的正误,在该题前【 】内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

(1)百日维新期间,清政府创办京师同文馆,是中国近代第一所国家建立的最高学府。

【 】

(2)民国时期,邹韬奋主办的《生活》周刊,是当时影响较大的刊物之一。

【 】

(3)新文化运动期间,陈独秀的白话小说《狂人日记》揭露了封建礼教的吃人本质,号召人民起来推翻吃人社会。

【 】

(4)在抗日救亡运动中,冼星海作曲的《义勇军进行曲》气势磅礴,体现了中国人民的勇敢、顽强和百折不挠的拼搏精神。

【 】

(5)中国人自己拍摄的第一部有声电影是1905年的京剧《定军山》。

【 】

三、材料解析题(本大题共2小题,每小题16分,共32分)

22.民族精神是一个国家赖以生存和发展的精神支撑,只有精神上达到一定的高度才能让一个民族屹立不倒。阅读下列材料,回答问题。

材料一 习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上强调,五四运动爆发于民族危难之际,是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反对帝国主义和材建主义的伟大爱国革命运动。五四精神以磅礴之力鼓舞了中国人民和中华民族实现民族复兴。

——摘编自中国共产党新闻网《弘扬五四精神 永葆爱国情怀》

材料二 中共十九大后,习近平总书记带领中共中央政治局常委赴上海瞻仰中共一大会址、赴浙江嘉兴瞻仰南湖红船时指出:“上海党的一大会址、嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方。我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政,这里是我们党的根脉。”1921年,中国共产党在嘉兴南湖红船上完成了缔造中国共产党的使命。红船是中国共产党起航的地方,是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的开端,是开启党的初心和使命的起点。

材料三 中国人民抗日战争纪念馆联合全国21家抗战类纪念馆在2018年7月7日共同举办的《伟大抗战伟大精神》主题展览,通过文物、照片、抗战家书等史料,向观众讲述中华民族浴血抗战故事,让抗战精神的力量穿越时空,持续撞击着今人的心灵,成为激励人们奋进的动力。

——《光明日报:“红船精神”与中国共产党的初心和使命》

(1)五四运动的精神激励着一代又一代青年人为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗,结合所学知识,谈谈你对“五四精神”的内涵。(4分)

(2)材料二中“红船精神”所表达的中国共产党的初心和使命是什么 (4分)

(3)“空谈爱国全无用,情至深处自有灵。”请你以“弘扬抗战精神,增强行动自觉”为主题向青年学生发出倡议。(要求:写出一条倡议,20字以内。)

(4)根据材料并结合所学知识回答,你认为继承和发扬民族精神,有何现实意义?(4分)

23.铁路交通折射近代历史变迁。阅读材料,回答问题。

1876年 英商擅自修筑的中国第一条营业性铁路——吴淞铁路全线通车。清政府与英方交涉后,将其赎回,并随即拆毁。

1881年 为决开平煤矿运输问题,由李鸿章大力支持、英国人金达指导的唐胥铁路开工。通车后,清政府顽固派以“震动皇陵”为由勒令停驶机车。

1895年 清政府下诏将铁路作为自强要策,制定了官办铁路的基本政策。

1903年 清政府颁发《铁路简明章程》,向民间开放铁路修筑权,商办铁路兴起。与此同时,列强大肆抢夺中国铁路权益,直接修建或间接控制了诸多线路。

1903-1907年 15个省创建商办铁路公司,筹资修建铁路900余公里。

1904年 胶济铁路贯通,铁路沿线的济南、淄博、潍坊和青岛等城市得到发展。第二年,货运量即达到310482吨,运送旅客803527人次。

1908年 沪宁铁路通车,上海到南京的时间大大缩短,受到民众普遍欢迎,当年运送旅客达323万人次。

1909年 中国人自行设计和施工的第一条铁路——京张铁路竣工。

1912年 孙中山担任全国铁路督办,随后,提出建设16万公里铁路的目标和方案。

1932年 中国第一部《铁道法》颁布。

1937年 全国铁路里程达2.2万多公里,近代中国铁路基本框架形成。

1937-1949年 铁路遭受大规模破坏。新中国成立前,全国铁路通车里程不足1.13万公里。

——摘编自龚云《百年铁路见证中民族复兴征程》等

(1)近代铁路交通发展过程中出现了诸多变化,请从材料中提取史实予以说明。

变化 史实(变化前一例) 史实(变化后一例)

铁路交通制度逐渐规范化 清政府颁布《铁路简明章程》 中国第一部《铁道法》颁布

由排斥抵制到接受

由官办到允许商办

从依赖列强到自主设计建造

(2)结合材料和所学知识,概括影响近代铁路交通发展的推动因素和阻碍因素。(各两点)

(3)依据材料,说明近代铁路交通对中国社会的影响。(两点)

四、活动探究题。(18分)

24.美术作品通过视觉艺术的形式记录和反映历史事件、社会变迁和文化传承。请你结合下列美术作品,完成探究活动。

作品名称 作品展示 赏析

《毛泽东同志在井冈山》 图1:1928年初春 1927年10月,毛泽东率领秋收起义部队到达井冈山地区,创建第一个农村革命根据地,通过画面毛泽东的形象居于画面的核心,显示出它正在为中国革命的前途思考和探索崭新的理论。从远处的青山可以看出,此时正是万物萌发的初春时节,而这是象征了毛泽东的领导下,中国革命的春天已经到来,井冈山革命根据地的创建拉开了中国革命从城市转入农村建立根据地的序幕。

《百团大战》 图2:1940年8月至1941年1月

《 ① 》 图3:1949年4月23日

(1)根据图3,确定合适的作品名称,并填写在①处横线上。(4分)

(2)结合所学知识,从图2、图3中任选一幅作品,撰写对应的赏析。(9分)

(3)给合上述材料并结合所学知识,归纳中国共产党近代以来取得的成功经验。(5分)

参考答案

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1-5 ABDCC 6-10 ACBBD 11-15 CDDBC 16-20 ACABA

二、辨析改错题(10分)

21.(1)【×】将“京师同文馆”改为“京师大学堂”

(2)【√】

(3)【×】将“陈独秀”改为“鲁迅”

(4)【×】将“《义勇军进行曲》”改为“《黄河大合唱》”

(5)【×】将“有声电影”改为“无声电影”

三、材料解析题(本大题共2小题,每小题16分,共32分)

22.(1)五四精神是指爱国、进步、民主、科学的精神,其核心是爱国主义精神。(4分)

(2)为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。(4分)

(3)示例:①常态化开展多种形式的学习宣传活动。②学习先烈革命精神,努力提高自身素质和本领。③脚踏实地,重在行动,自觉传承抗战精神。(任答一点4分,言之有理即可)

(4)继承和发扬民族精神,有助于增强民族凝聚力和自豪感,激发人们的爱国热情和责任感;有助于推动社会进步和发展,实现中华民族的伟大复兴。(4分,言之有理即可)

23.(1)由排斥抵制到接受:清政府拆除吴淞铁路或清政府顽固派勒令唐胥铁路停驶机车;(1分)清政府下诏将铁路作为自强要策。(1分)由官办到允许商办:清政府制定了官办铁路的基本政策;(1分)清政府颁发《铁路简明章程》,向民间开放铁路修筑权,商办铁路兴起。(1分)从依赖列强到自主设计建造:由李鸿章大力支持、英国人金达指导的唐胥铁路开工;(1分中国人自行设计和施工的第一条铁路——京张铁路竣工。(1分)

(2)推动因素:开明人物的推动;政府的政策支持;工业的发展等。(任答一点3分)阻碍因素:顽固派势力的阻挠;列强的侵略和掠夺;技术条件落后等。(任答一点3分)

(3)影响:有利于促进工业的发展;促进货物的运输,方便人民的出行;奠定了近代中国铁路基本框架等;便利了列强的经济侵略,加深了中国半殖民地化程度。(一点2分,任答二点4分,言之有理即给分)

四、活动探究题(18分)

24.(1)作品名称:《百万雄师过大江》或《渡江战役》或《人民解放军渡过长江》等(4分)

(2)评分标准:创作背景3分,作品内容描述3分,历史事件影响3分

图2:1940年8月至1941年1月,为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气,在彭德怀的指挥下,在华北广阔的地区,对日军发动了一场大规模进攻。(3分)作品描绘的是长城下八路军和日伪军激战的场面。整个画面构图安排紧凑,画面右下方对军民合力破坏敌人铁路场景的刻画,以及画面左下方对我军痛击敌军的描绘,共同表现出了中国共产党所领导的抗日战争是军民团结一心的全民抗战;象征着抗日战争必胜的结果;(3分)百团大战战果辉煌,有力打击了日军的侵略气焰,提高了共产党和八路军的威望,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心。(3分)

图3:三大战役胜利后,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江。(3分)作品描绘了1949年4月23日人民解放军乘坐船只横渡长江的场景。在炮火的映照之下,风帆与红旗相映生辉,与英勇的解放军战士一起共同构成了一幅气势磅礴的图景。画面以近大远小、近实远虚的透视关系来描绘航渡中的大军,在滔滔翻滚的江水、炮弹击起的水柱衬托下,展现出渡江时的紧张激烈和千帆竞出、势不可挡的壮观场面。(3分)人民解放军百万雄师,横渡长江,占领南京,宣告了国民党反动派统治的覆灭。(3分)

(3)成功经验:立足国情、实事求是,制定正确的革命路线;以人民为中心,走群众路线;坚持中国共产党的领导。(5分)

同课章节目录