新疆维吾尔自治区2025届喀什市高三上学期12月模拟测试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 新疆维吾尔自治区2025届喀什市高三上学期12月模拟测试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 247.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

喀什市2024-2025学年第一学期高三12月模拟测试历史

时间:90分钟满分:100分

一、单选题(共24小题,每小题2分,共48分)

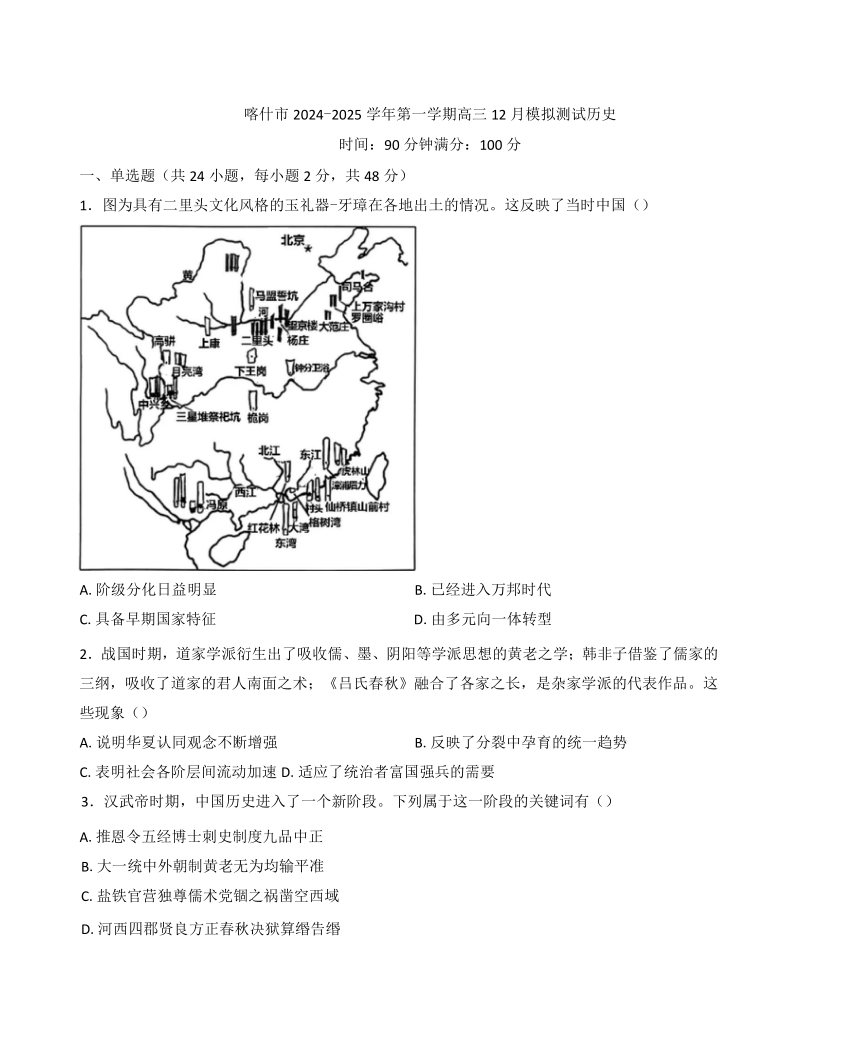

1.图为具有二里头文化风格的玉礼器-牙璋在各地出土的情况。这反映了当时中国()

A.阶级分化日益明显 B.已经进入万邦时代

C.具备早期国家特征 D.由多元向一体转型

2.战国时期,道家学派衍生出了吸收儒、墨、阴阳等学派思想的黄老之学;韩非子借鉴了儒家的三纲,吸收了道家的君人南面之术;《吕氏春秋》融合了各家之长,是杂家学派的代表作品。这些现象()

A.说明华夏认同观念不断增强 B.反映了分裂中孕育的统一趋势

C.表明社会各阶层间流动加速D.适应了统治者富国强兵的需要

3.汉武帝时期,中国历史进入了一个新阶段。下列属于这一阶段的关键词有()

A.推恩令五经博士刺史制度九品中正

B.大一统中外朝制黄老无为均输平准

C.盐铁官营独尊儒术党锢之祸凿空西域

D.河西四郡贤良方正春秋决狱算缗告缗

4.如图为广东出土 东汉陶水田模型。水田共六方,每方有一俑在劳动。其中,两俑作扶犁状,四俑分别作收割状、磨镰状、企立状、捆稻草状。此图可以用来说明当时()

A.个体农户的生产劳作状态 B.铁犁牛耕在南方的推广

C.土地公有制下的集体劳作D.大地主田庄的生产情形

5.南朝时期,考试日益成为察举的重心所在,察举由举荐孝子或举荐能吏之制,逐渐变成考试文士之制;地方长官的举荐权力,也逐渐变成搜罗文人以应试的行政责任。这一现象促使当时()

A.考试成为选官的主要方式 B.地方权力得以扩大

C.政权的统治基础得到扩大D.官僚政治初步形成

6.唐初,明法科的考试内容为当世律令,考生须按照律疏作答,明经科注重考查儒家经义,内容以儒家经典为主;唐中期以后,明法科的考试内容增加了儒家经义,明经科也考律令。据此可推知,唐中期以后()

A.法律与儒学结合趋向紧密B.外儒内法的统治思想受到重视

C.德才兼备成为选官的标准D.法律成为社会治理的主要手段

7.中国古代酿酒以谷物发酵的黄酒为主,黍、粟、秫等谷物在酿酒原料中占主要地位,直到宋代以后,稻米和小麦成为酿酒最重要的原料品种。这一变化主要得益于当时()

A.稻麦复种制的推广 B.酿酒技术的提升 C.农作物品种的增加 D.经济重心的南移

8.契丹族婚姻制度在辽金时期有了明显的转变。辽代的契丹族女性在择倡方面较为自曲,离婚、再嫁比较普遍;金代的契丹族女性离婚、再嫁现象逐渐减少,一夫一妻制和一夫多妻制度开始并行。出现上述变化的主要原因是()

A.民族交融加强 B.儒家思想影响 C.门第观念淡化 D.女性地位下降

9.明清时期,奢侈之风盛行,这一风气最先起源于官宦之家,后来有些下层民众的妻女也都衣绸戴金,甚至有些地区的人们竞相以穿华服为夸耀。这一现象反映了()

A.经济发展影响社会风气 B.官宦之家推动社会变革

C.社会成员地位渐趋平等D.技术进步冲击等级观念

10.官箴书是由士人编撰的为官准则格言,明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。这反映了()

A.主流价值观受到冲击 B.官员行政拘泥规则

C.国家治理理性化倾向D.法律制度渐趋完善

11.下表为晚清学者梁廷相在1844-1846年间著述的简介。据此可知该学者()

著述 简介

《合省国说》《兰仑偶说》 记述美国和英国的历史、地理、政治等方面的情况

《粤道贡国说》 收录清初至道光年间,从海道到广州贸易和向清廷“入贡”的暹罗、荷兰、英国、葡萄牙等国与清廷来往国书、藩属入贡条例,以及清朝有关谕旨和地方官奏章

A.摒弃了天朝上国观念 B.借助西学推动政治变革

C.主张师夷长技以制夷 D.具有开眼看世界的意识

12.1859年,洪仁玕在《资政新篇》中提出“法西洋之善法”,不仅要学习引进西方先进的武器、设备,还应系统学习其法规、制度,“变风气法度”,与“西人并雄”。上述主张()

A.体现了国家治理方略的探索 B.推动了传统社会的转型

C.突破了中体西用的指导思想D.调动了农民革命积极性

13.山西举人刘大鹏在《退想斋日记》中写道:“昨日在县,同人皆言科考一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?吾邑学堂业立三年,而诸生月课尚未曾废,乃于本月停止,而寒唆无生路矣。事已至此,无可挽回。”据此可推知()

A.学堂选官制度尚未建立 B.儒家思想已丧失正统地位

C.新式教育备受大众质疑D.传统 士人阶层将被分流

14.1892年,张之洞指出化学、矿务各学堂“即系为采铁、炼铁、炼钢、开煤本厂所用而设,以备分司各事,与此次遣工出洋学习炼铁,均俟习成以后,即可少用洋匠,藉可稍节经费,亦免造不如式,动需改作,耗弃工料”。这一主张着眼于()

A.传统教育模式的突破 B.推动中国社会转型

C.洋务企业的长远发展D.学习西方科学技术

15.如表为辛亥革命时期改良派和革命派对华侨的期许。这表明()

派别 对华侨的期许

改良派 能履行君宪国民之责,改良政治,应主动承担国民之责,对政府“匡之直之,辅之翼之,改良之,监督之,纠察之”

革命派 应支持革命,建国民政府,做共和国民。澄清“国”“君”“民”的关系,履行国民责任,当“联合大群,团集大力”

A.救亡图存的时代主题彰显 B.革命思潮获得广泛支持

C.西学东渐的影响日益深入 D.华侨民族民主意识觉醒

16.下表为1906-1931年中国机器进口种类分类表。据此可知近代中国()

年份 机器分类

1906 1909 刺绣编结缝纫机器,机器及配件

1910 1922 刺绣编结缝纫机器,织造机器,机器需用器具,农业机器,酿酒蒸馏制糖机器,他类机器及零件

1923- 931 纺织厂机器,机器需用器具,农业机器,酿酒蒸馏制糖机器,发电厂机器,他类机器及零件,订书切纸机器,抽水机器,车床机

A.轻工业占据主导地位 B.机器生产日益普及

C.农业机械化发展较快D.工业结构不断完善

17.1920年,《劳动界》在上海创刊,如表为该杂志发表的部分文章。据此可知,创办该杂志意在()

A.深化新文化运动 B.提高工人的阶级觉悟

C.推动国民大革命D.改善工人的经济状况

18.下图为1940年创作的《木兰还乡图》年画。此画的上面是题跋:“此图为海上十大艺人精心妙手所合绘,制作精美,用意深长,洵为当代美术画片之杰构。”中间是木兰胜利归乡的场景,红缨枪上的“花”字旗随风飘扬。该画创作的主要目的是()

A.弘扬传统文化 B.激发民族精神

C.巩固统一战线 D.提升女性地位

19.1941年,陕甘宁边区制定《边区公务员考核奖惩暂行条例》,规定边区公务员考核实行赋分制,工作50分,学习25分,操行25分。考核等级按分数多少定为七等,一等升级......六等降级,七等解职。这些规定()

A.进一步巩固了抗日民族统一战线

B.扩大了陕甘宁边区政权阶级基础

C.反映了品行是考核干部的主要依据

D.推动了干部管理的规范化和制度化

20.1956年,中国和柬埔寨两国政府发表关于经济援助问题的联合公报。公报规定,中国无偿援助柬埔寨的一切设备、建筑器材和商品,柬埔寨政府可以自由使用,中国政府不加任何监督和干涉。这反映出中国对柬埔寨的经济援助()

A.体现求同存异的外交方针 B.基于和平共处五项原则

C.致力于世界经济均衡发展D.旨在加强合作共谋发展

21.如图为创作于1956年的宣传画《卫生员》,画面是女卫生员深夜为社员看病的情景。该画意在宣扬()

A.医疗卫生事业取得巨大进展 B.人民健康状况有了明显改善

C.无私奉献的社会主义劳动精神D.女性成为国家建设的重要力量

22.如表为20世纪80年代以来中国外交关键词的变化情况。通过这一变化可以看出()

80年代末至90年代初 20世纪90年代后半期 20世纪末21世纪初 21世纪以来

韬光养晦 战略伙伴关系 负责任 大国 和平崛起

A.时代主题不断变化 B.中国外交政策的成熟

C.经济全球化的发展D.中国综合国力的提升

23.图为1978-2016年北京市劳动者报酬占CDP比重(单位:%)变化情况。导致这一变化的主要原因是()

A.人民生活水平的提高 B.中国特色社会主义理论的提出

C.经济体制改革的深化D.社会主义市场经济体制的建立

24.1987年,邓小平同志在会见匈牙利领导人时说:“共产主义能够是贫穷的吗?我们在总结这些经验的基础上,提出了整个社会主义历史阶段的中心任务是发展生产力,这才是真正的马克思主义。就我们国家来讲,首先是要摆脱贫穷。要摆脱贫穷,就要找出一条比较快的发展道路。”据此分析,邓小平思考问题的出发点是()

A.深化体制改革 B.国际形势变化 C.解决民生问题 D.实现共同富裕

二、非选择题(共3题,其中25题24分,26题14分,27题14分,共52分)

25.下图是西晋史学家陈寿撰写的《三国志》部分目录,图4是元代史学家郝经撰写的《续后汉书》部分目录。阅读材料,回答问题。

材料

目录 魏书 卷一魏书一武帝纪(曹操) 卷二魏书二文帝纪(曹丕) ...... 蜀书 卷三十一蜀书一刘二牧传(刘焉、刘璋) 卷三十二蜀书二先主传(刘备) 吴书 卷四十六吴书一孙破虏讨逆传(孙坚、孙策) 卷四十七吴书二吴主传(孙权) 目录 卷一年表 帝纪 卷二帝纪第一昭烈皇帝(刘备) 卷三帝纪第二末帝(刘禅) 列传 卷二十五列传第二十二曹操 卷二十六列传第二十三曹丕 卷四十九列传第四十六孙坚、孙策 卷五十列传第四十七孙权

注:括号内为后世学者注释。

(1)比较两部史书的目录,说明两者在编写指导思想方面的差异,并分析产生差异的原因。

(2)某出版社要策划出版一本《新三国史》,请你就本书编写的历史主线和体裁设计提出合理建议,并说明理由。

26.阅读材料,回答问题。

历史的镜像:新小说梁启超于1902年创立中国最早的专载小说期刊-《新小说》,提出“欲改良群治,必自小说界革命始;欲新民,必自新小说始”,倡导“小说界革命”。《新小说》于 1906年停刊,共发行2卷24号。下表为《新小说》的部分作品。

项目 作品 内容

塑造的主人公形象 《新中国》 苏汉民:为让国人觉醒、纠正人心而发明了“医心药”和“催醒术”

《黄绣球》 黄绣球:受维新思想影响放了足,与丈夫分别开办男女学堂

《霍桑探案》 霍桑:科学、理性、法制的代言人,“东方福尔摩斯”

描写的发明 《电世界》 电犁、电气肥料、电气枪

《水底渡节》 对汽油引擎、四轮汽车、电瓶等新科技名词做出解释

《新纪元》 潜水艇、日光镜、避电衣、流质电射灯等军事发明

*据悉外务部奉旨电驻日本横滨领事封禁小说报馆,以平息自由平权新世界新国民之谬说,并云该报流毒中国,有甚于《新民丛报》,《丛报》文字稍深,粗通文学者尚不易入云云。

-天津《大公报》(1903年4月)

·1917年,钱玄同致函陈独秀时指出:“梁任公实为创新文学之一人。......输入日本新体文学,以新名词及俗语入文,视戏剧小说与论记之文平等,此皆其识力过人处。鄙意论现代文学之革新,必数梁君。”

-摘编自《陈独秀书信集》

评析梁启超创办《新小说》。

27.阅读材料,回答问题。

新中国成立初期的干部队伍建设(节选)

1949年,中共中央组织部颁布了《关于干部鉴定工作的规定》,形成了考核干部的鉴定制度。

1950年12月,政务院发出指示,要求通过举办补习学校提高全国工农干部的文化程度。

1952年4月,国家颁布《中华人民共和国惩治贪污条例》。

1953年11月,中央规定根据干部的职务、级别和类别在中央和各级党委统一管理下,实行分级分部管理干部制度。

1954年12月,中央又发出《关于轮训全党高、中级干部和调整党校的计划》,规定“有计划有步骤地把全党各方面的高、中级干部,调入党校轮训”。

1955年3月,中国共产党全国代表会议决定成立党的中央和地方监察委员会,代替各级党的纪律检查委员会。

1956年11月,中央规定在干部职务调动变动时进行鉴定,或者对长期未调整的干部每隔三年到五年进行一次鉴定,从1957年起,年度干部鉴定制度逐渐被不定期的干部考察制度代替。

-摘编自兰庆庆等《新中国干部队伍建设70年:发展轨迹与制度创新》

(1)概括新中国成立初期干部队伍建设的特点,并结合所学知识说明其背景。

(2)结合所学知识分析新中国成立初期干部队伍建设的影响。

2025届新疆维吾尔自治区喀什市高三上学期12月模拟测试历史试题

答案及简析

本试卷围绕中国历史展开,涵盖从先秦到现代的诸多重要阶段,题型包括单选题和非选择题,旨在考查学生对历史知识的理解、分析及综合运用能力。以下是各题答案及简析:

1.答案:D

简析:二里头文化风格的玉器在多地出土,表明其文化辐射范围广,体现了中国早期文明由多元向一体转型的趋势。材料未涉及阶级分化、万邦时代以及早期国家的相关特征,故 A、B、C 项排除。

2.答案:B

简析:战国时期各学派思想相互吸收融合,呈现出一体化色彩,这反映了当时从分裂走向统一的时代趋势。材料强调的是思想融合,并非华夏认同观念,A 项排除;材料未提及社会阶层流动,C 项排除;法家思想适应富国强兵需要,但材料并非强调这一点,D 项排除 。

3.答案:D

简析:汉武帝时期设立河西四郡加强对边疆控制;推行察举制,贤良方正为特科之一;春秋决狱是当时的司法活动;算缗、告缗增加政府财政收入 。九品中正制是曹魏创立,A 项排除;黄老无为是汉初思想,B 项排除;党锢之祸发生于东汉,C 项排除。

4.答案:D

简析:东汉陶水田模型展示的集体耕作场景符合大地主田庄的生产情形。个体农户以家庭为单位生产,A 项排除;铁犁牛耕在春秋战国有推广,B 项排除;东汉是封建土地所有制,并非公有制,C 项排除。

5.答案:C

简析:南朝察举向考试文士转变,减少文人入仕限制,扩大了政权统治基础 。当时考试选官并非主要方式,A 项排除;材料与地方权力大小无关,B 项排除;官僚政治在秦朝已形成,D 项排除。

6.答案:A

简析:唐中期明经科和明法科考试内容融合,体现法律与儒学结合更紧密。材料未涉及治国理念,B 项排除;科举选官标准是才学,C 项排除;材料未提及社会治理手段,D 项排除。

7.答案:A

简析:宋代稻麦复种制推广,稻麦产量增加,使其成为酿酒重要原料。酿酒技术提升与原料变化无关,B 项排除;当时农作物品种未大量增加,C 项排除;经济重心南移与酿酒原料变化无直接关联,D 项排除。

8.答案:B

简析:金代受中原文化和儒家思想影响,契丹族婚姻制度变化,强调伦理纲常 。民族交融并非主要原因,A 项排除;辽金没有门第观念,C 项排除;女性地位下降是现象,不是原因,D 项排除。

9.答案:A

简析:明清奢侈之风从官宦传至下层民众,反映经济发展影响社会风气。官宦引领奢侈风,并非推动社会变革,B 项排除;明清社会成员地位不平等,C 项排除;材料未体现技术进步冲击等级观念,D 项排除。

10.答案:C

简析:明清官箴书注重政务处理,淡化道德劝诫,体现国家治理理性化。不能表明主流价值观受冲击,A 项排除;材料并非强调官员拘泥规则,B 项排除;官箴书不是法律制度,D 项排除。

11.答案:D

简析:梁廷相介绍海外国家情况,有助于国人开阔眼界,具有开眼看世界的意识 。当时清政府未摒弃天朝上国观念,A 项排除;维新变法运动才借助西学推动政治变革,B 项排除;材料未体现师夷长技以制夷,C 项排除。

12.答案:A

简析:洪仁玕主张学习西方法规制度,体现对国家治理方略的探索 。《资政新篇》未真正施行,未推动社会转型,B 项排除;当时洋务运动未开始,C 项排除;该主张未体现农民需求,未调动农民积极性,D 项排除。

13.答案:D

简析:科举废除使传统士人阶层面临分流,另谋出路。材料重点不是学堂选官制度,A 项排除;新文化运动时儒家丧失正统地位,B 项排除;材料未体现大众对新式教育的态度,C 项排除。

14.答案:C

简析:张之洞主张学习西方科技,减少洋匠使用,着眼于洋务企业长远发展。材料未涉及传统教育模式突破,A 项排除;其目的是维护清朝统治,不是推动社会转型,B 项排除;学习西方技术是手段,不是根本目的,D 项排除。

15.答案:A

简析:改良派和革命派都期望华侨承担国民责任,救亡图存。材料未体现革命思潮广泛支持,B 项排除;未涉及西学东渐影响,C 项排除;未提及华侨态度,D 项排除。

16.答案:B

简析:1906 - 1931 年中国进口机器种类增多,涉及行业更广,表明机器生产日益普及 。仅从进口机器种类不能说明轻工业主导,A 项排除;多数机器与轻工业有关,不能体现农业机械化快,C 项排除;也不能表明工业结构完善,D 项排除。

17.答案:B

简析:《劳动界》关注工人问题,文章旨在提高工人阶级觉悟 。与新文化运动主题不同,A 项排除;国民大革命时间不符,C 项排除;仅一篇文章不能说明杂志旨在改善工人经济状况,D 项排除。

18.答案:B

简析:1940 年处于抗战时期,《木兰还乡图》年画意在激发民族抗战精神 。弘扬文化不是主要目的,A 项排除;年画未涉及统一战线,C 项排除;提升女性地位不是主要意图,D 项排除。

19.答案:D

简析:陕甘宁边区制定考核条例,实行赋分制,推动干部管理规范化、制度化 。与抗日民族统一战线无关,A 项排除;未体现扩大政权阶级基础,B 项排除;工作效能是考核主要依据,C 项排除。

20.答案:B

简析:中国援助柬埔寨且不干涉其使用,体现和平共处五项原则中的互不干涉内政 。材料与求同存异方针无关,A 项排除;未涉及世界经济均衡发展,C 项排除;这是单方面援助,不能体现合作,D 项排除。

21.答案:C

简析:宣传画展现女卫生员深夜为社员看病,宣扬无私奉献的社会主义劳动精神 。不能体现医疗事业进展和人民健康改善,A、B 项排除;不是为凸显女性作用,D 项排除。

22.答案:D

简析:中国外交从韬光养晦到和平崛起,更积极主动,源于综合国力提升 。时代主题是和平与发展,未变化,A 项排除;外交政策成熟于和平共处五项原则提出时,B 项排除;材料未体现经济全球化影响,C 项排除。

23.答案:C

简析:1978 - 2016 年北京劳动者报酬占 GDP 比重上升,主要原因是经济体制改革深化 。人民生活水平提高是表象,A 项排除;中国特色社会主义理论提出时间不符,B 项排除;社会主义市场经济体制初步建立时间不符,D 项排除。

24.答案:C

简析:邓小平认为社会主义要发展生产力、摆脱贫穷,出发点是解决民生问题 。与深化体制改革无关,A 项排除;未涉及国际形势,B 项排除;材料强调摆脱贫穷,不是共同富裕,D 项排除。

25.

答案:

差异:《三国志》以曹魏政权为正统,《续后汉书》以刘备政权为正统。

原因:陈寿生活在西晋,以曹魏为正统可证晋朝合法性;郝经生活在元朝,统治者尊崇程朱理学,以刘备政权为正统利于维护统治秩序。

编写主线示例:三国从分立走向统一。理由:统一是历史发展趋势。

编写体裁示例 1:编年体。理由:按时间顺序记述,易反映事件联系。示例 2:章节体。理由:分章节叙述,有助于揭示历史事实间的相互关系。

简析:通过分析两部史书目录中人物编排,可判断正统观念差异;结合作者所处时代背景,如西晋承接曹魏、元朝尊崇理学,可分析差异原因。编写新史书时,从历史发展趋势确定主线,根据编年体、章节体的特点阐述体裁选择理由。

26.

答案:20 世纪初,民族危机加深等因素促使梁启超创办《新小说》。该杂志传播西方文化,促进思想解放等,但存在刊发时间短等局限。

简析:从时代背景入手,分析民族危机、文化传播、政治运动等对创办杂志的影响。根据杂志作品内容,阐述其在思想、科技、文学等方面的积极作用。同时,依据杂志发行情况和时代局限,指出其不足之处。

27.

答案:

特点:实行分级分部管理等。

背景:新中国成立,面临恢复经济等任务,旧制度不适应新形势。

影响:提升干部素质,形成规范制度,为建设提供保证。

简析:对材料中干部队伍建设措施进行归纳,得出管理、培养、考核、监察等方面的特点。从政治、经济等方面分析新中国成立初期的形势,得出干部队伍建设的背景。结合干部建设措施,阐述其在提升干部能力、规范制度、推动建设等方面的影响。

时间:90分钟满分:100分

一、单选题(共24小题,每小题2分,共48分)

1.图为具有二里头文化风格的玉礼器-牙璋在各地出土的情况。这反映了当时中国()

A.阶级分化日益明显 B.已经进入万邦时代

C.具备早期国家特征 D.由多元向一体转型

2.战国时期,道家学派衍生出了吸收儒、墨、阴阳等学派思想的黄老之学;韩非子借鉴了儒家的三纲,吸收了道家的君人南面之术;《吕氏春秋》融合了各家之长,是杂家学派的代表作品。这些现象()

A.说明华夏认同观念不断增强 B.反映了分裂中孕育的统一趋势

C.表明社会各阶层间流动加速D.适应了统治者富国强兵的需要

3.汉武帝时期,中国历史进入了一个新阶段。下列属于这一阶段的关键词有()

A.推恩令五经博士刺史制度九品中正

B.大一统中外朝制黄老无为均输平准

C.盐铁官营独尊儒术党锢之祸凿空西域

D.河西四郡贤良方正春秋决狱算缗告缗

4.如图为广东出土 东汉陶水田模型。水田共六方,每方有一俑在劳动。其中,两俑作扶犁状,四俑分别作收割状、磨镰状、企立状、捆稻草状。此图可以用来说明当时()

A.个体农户的生产劳作状态 B.铁犁牛耕在南方的推广

C.土地公有制下的集体劳作D.大地主田庄的生产情形

5.南朝时期,考试日益成为察举的重心所在,察举由举荐孝子或举荐能吏之制,逐渐变成考试文士之制;地方长官的举荐权力,也逐渐变成搜罗文人以应试的行政责任。这一现象促使当时()

A.考试成为选官的主要方式 B.地方权力得以扩大

C.政权的统治基础得到扩大D.官僚政治初步形成

6.唐初,明法科的考试内容为当世律令,考生须按照律疏作答,明经科注重考查儒家经义,内容以儒家经典为主;唐中期以后,明法科的考试内容增加了儒家经义,明经科也考律令。据此可推知,唐中期以后()

A.法律与儒学结合趋向紧密B.外儒内法的统治思想受到重视

C.德才兼备成为选官的标准D.法律成为社会治理的主要手段

7.中国古代酿酒以谷物发酵的黄酒为主,黍、粟、秫等谷物在酿酒原料中占主要地位,直到宋代以后,稻米和小麦成为酿酒最重要的原料品种。这一变化主要得益于当时()

A.稻麦复种制的推广 B.酿酒技术的提升 C.农作物品种的增加 D.经济重心的南移

8.契丹族婚姻制度在辽金时期有了明显的转变。辽代的契丹族女性在择倡方面较为自曲,离婚、再嫁比较普遍;金代的契丹族女性离婚、再嫁现象逐渐减少,一夫一妻制和一夫多妻制度开始并行。出现上述变化的主要原因是()

A.民族交融加强 B.儒家思想影响 C.门第观念淡化 D.女性地位下降

9.明清时期,奢侈之风盛行,这一风气最先起源于官宦之家,后来有些下层民众的妻女也都衣绸戴金,甚至有些地区的人们竞相以穿华服为夸耀。这一现象反映了()

A.经济发展影响社会风气 B.官宦之家推动社会变革

C.社会成员地位渐趋平等D.技术进步冲击等级观念

10.官箴书是由士人编撰的为官准则格言,明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。这反映了()

A.主流价值观受到冲击 B.官员行政拘泥规则

C.国家治理理性化倾向D.法律制度渐趋完善

11.下表为晚清学者梁廷相在1844-1846年间著述的简介。据此可知该学者()

著述 简介

《合省国说》《兰仑偶说》 记述美国和英国的历史、地理、政治等方面的情况

《粤道贡国说》 收录清初至道光年间,从海道到广州贸易和向清廷“入贡”的暹罗、荷兰、英国、葡萄牙等国与清廷来往国书、藩属入贡条例,以及清朝有关谕旨和地方官奏章

A.摒弃了天朝上国观念 B.借助西学推动政治变革

C.主张师夷长技以制夷 D.具有开眼看世界的意识

12.1859年,洪仁玕在《资政新篇》中提出“法西洋之善法”,不仅要学习引进西方先进的武器、设备,还应系统学习其法规、制度,“变风气法度”,与“西人并雄”。上述主张()

A.体现了国家治理方略的探索 B.推动了传统社会的转型

C.突破了中体西用的指导思想D.调动了农民革命积极性

13.山西举人刘大鹏在《退想斋日记》中写道:“昨日在县,同人皆言科考一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?吾邑学堂业立三年,而诸生月课尚未曾废,乃于本月停止,而寒唆无生路矣。事已至此,无可挽回。”据此可推知()

A.学堂选官制度尚未建立 B.儒家思想已丧失正统地位

C.新式教育备受大众质疑D.传统 士人阶层将被分流

14.1892年,张之洞指出化学、矿务各学堂“即系为采铁、炼铁、炼钢、开煤本厂所用而设,以备分司各事,与此次遣工出洋学习炼铁,均俟习成以后,即可少用洋匠,藉可稍节经费,亦免造不如式,动需改作,耗弃工料”。这一主张着眼于()

A.传统教育模式的突破 B.推动中国社会转型

C.洋务企业的长远发展D.学习西方科学技术

15.如表为辛亥革命时期改良派和革命派对华侨的期许。这表明()

派别 对华侨的期许

改良派 能履行君宪国民之责,改良政治,应主动承担国民之责,对政府“匡之直之,辅之翼之,改良之,监督之,纠察之”

革命派 应支持革命,建国民政府,做共和国民。澄清“国”“君”“民”的关系,履行国民责任,当“联合大群,团集大力”

A.救亡图存的时代主题彰显 B.革命思潮获得广泛支持

C.西学东渐的影响日益深入 D.华侨民族民主意识觉醒

16.下表为1906-1931年中国机器进口种类分类表。据此可知近代中国()

年份 机器分类

1906 1909 刺绣编结缝纫机器,机器及配件

1910 1922 刺绣编结缝纫机器,织造机器,机器需用器具,农业机器,酿酒蒸馏制糖机器,他类机器及零件

1923- 931 纺织厂机器,机器需用器具,农业机器,酿酒蒸馏制糖机器,发电厂机器,他类机器及零件,订书切纸机器,抽水机器,车床机

A.轻工业占据主导地位 B.机器生产日益普及

C.农业机械化发展较快D.工业结构不断完善

17.1920年,《劳动界》在上海创刊,如表为该杂志发表的部分文章。据此可知,创办该杂志意在()

A.深化新文化运动 B.提高工人的阶级觉悟

C.推动国民大革命D.改善工人的经济状况

18.下图为1940年创作的《木兰还乡图》年画。此画的上面是题跋:“此图为海上十大艺人精心妙手所合绘,制作精美,用意深长,洵为当代美术画片之杰构。”中间是木兰胜利归乡的场景,红缨枪上的“花”字旗随风飘扬。该画创作的主要目的是()

A.弘扬传统文化 B.激发民族精神

C.巩固统一战线 D.提升女性地位

19.1941年,陕甘宁边区制定《边区公务员考核奖惩暂行条例》,规定边区公务员考核实行赋分制,工作50分,学习25分,操行25分。考核等级按分数多少定为七等,一等升级......六等降级,七等解职。这些规定()

A.进一步巩固了抗日民族统一战线

B.扩大了陕甘宁边区政权阶级基础

C.反映了品行是考核干部的主要依据

D.推动了干部管理的规范化和制度化

20.1956年,中国和柬埔寨两国政府发表关于经济援助问题的联合公报。公报规定,中国无偿援助柬埔寨的一切设备、建筑器材和商品,柬埔寨政府可以自由使用,中国政府不加任何监督和干涉。这反映出中国对柬埔寨的经济援助()

A.体现求同存异的外交方针 B.基于和平共处五项原则

C.致力于世界经济均衡发展D.旨在加强合作共谋发展

21.如图为创作于1956年的宣传画《卫生员》,画面是女卫生员深夜为社员看病的情景。该画意在宣扬()

A.医疗卫生事业取得巨大进展 B.人民健康状况有了明显改善

C.无私奉献的社会主义劳动精神D.女性成为国家建设的重要力量

22.如表为20世纪80年代以来中国外交关键词的变化情况。通过这一变化可以看出()

80年代末至90年代初 20世纪90年代后半期 20世纪末21世纪初 21世纪以来

韬光养晦 战略伙伴关系 负责任 大国 和平崛起

A.时代主题不断变化 B.中国外交政策的成熟

C.经济全球化的发展D.中国综合国力的提升

23.图为1978-2016年北京市劳动者报酬占CDP比重(单位:%)变化情况。导致这一变化的主要原因是()

A.人民生活水平的提高 B.中国特色社会主义理论的提出

C.经济体制改革的深化D.社会主义市场经济体制的建立

24.1987年,邓小平同志在会见匈牙利领导人时说:“共产主义能够是贫穷的吗?我们在总结这些经验的基础上,提出了整个社会主义历史阶段的中心任务是发展生产力,这才是真正的马克思主义。就我们国家来讲,首先是要摆脱贫穷。要摆脱贫穷,就要找出一条比较快的发展道路。”据此分析,邓小平思考问题的出发点是()

A.深化体制改革 B.国际形势变化 C.解决民生问题 D.实现共同富裕

二、非选择题(共3题,其中25题24分,26题14分,27题14分,共52分)

25.下图是西晋史学家陈寿撰写的《三国志》部分目录,图4是元代史学家郝经撰写的《续后汉书》部分目录。阅读材料,回答问题。

材料

目录 魏书 卷一魏书一武帝纪(曹操) 卷二魏书二文帝纪(曹丕) ...... 蜀书 卷三十一蜀书一刘二牧传(刘焉、刘璋) 卷三十二蜀书二先主传(刘备) 吴书 卷四十六吴书一孙破虏讨逆传(孙坚、孙策) 卷四十七吴书二吴主传(孙权) 目录 卷一年表 帝纪 卷二帝纪第一昭烈皇帝(刘备) 卷三帝纪第二末帝(刘禅) 列传 卷二十五列传第二十二曹操 卷二十六列传第二十三曹丕 卷四十九列传第四十六孙坚、孙策 卷五十列传第四十七孙权

注:括号内为后世学者注释。

(1)比较两部史书的目录,说明两者在编写指导思想方面的差异,并分析产生差异的原因。

(2)某出版社要策划出版一本《新三国史》,请你就本书编写的历史主线和体裁设计提出合理建议,并说明理由。

26.阅读材料,回答问题。

历史的镜像:新小说梁启超于1902年创立中国最早的专载小说期刊-《新小说》,提出“欲改良群治,必自小说界革命始;欲新民,必自新小说始”,倡导“小说界革命”。《新小说》于 1906年停刊,共发行2卷24号。下表为《新小说》的部分作品。

项目 作品 内容

塑造的主人公形象 《新中国》 苏汉民:为让国人觉醒、纠正人心而发明了“医心药”和“催醒术”

《黄绣球》 黄绣球:受维新思想影响放了足,与丈夫分别开办男女学堂

《霍桑探案》 霍桑:科学、理性、法制的代言人,“东方福尔摩斯”

描写的发明 《电世界》 电犁、电气肥料、电气枪

《水底渡节》 对汽油引擎、四轮汽车、电瓶等新科技名词做出解释

《新纪元》 潜水艇、日光镜、避电衣、流质电射灯等军事发明

*据悉外务部奉旨电驻日本横滨领事封禁小说报馆,以平息自由平权新世界新国民之谬说,并云该报流毒中国,有甚于《新民丛报》,《丛报》文字稍深,粗通文学者尚不易入云云。

-天津《大公报》(1903年4月)

·1917年,钱玄同致函陈独秀时指出:“梁任公实为创新文学之一人。......输入日本新体文学,以新名词及俗语入文,视戏剧小说与论记之文平等,此皆其识力过人处。鄙意论现代文学之革新,必数梁君。”

-摘编自《陈独秀书信集》

评析梁启超创办《新小说》。

27.阅读材料,回答问题。

新中国成立初期的干部队伍建设(节选)

1949年,中共中央组织部颁布了《关于干部鉴定工作的规定》,形成了考核干部的鉴定制度。

1950年12月,政务院发出指示,要求通过举办补习学校提高全国工农干部的文化程度。

1952年4月,国家颁布《中华人民共和国惩治贪污条例》。

1953年11月,中央规定根据干部的职务、级别和类别在中央和各级党委统一管理下,实行分级分部管理干部制度。

1954年12月,中央又发出《关于轮训全党高、中级干部和调整党校的计划》,规定“有计划有步骤地把全党各方面的高、中级干部,调入党校轮训”。

1955年3月,中国共产党全国代表会议决定成立党的中央和地方监察委员会,代替各级党的纪律检查委员会。

1956年11月,中央规定在干部职务调动变动时进行鉴定,或者对长期未调整的干部每隔三年到五年进行一次鉴定,从1957年起,年度干部鉴定制度逐渐被不定期的干部考察制度代替。

-摘编自兰庆庆等《新中国干部队伍建设70年:发展轨迹与制度创新》

(1)概括新中国成立初期干部队伍建设的特点,并结合所学知识说明其背景。

(2)结合所学知识分析新中国成立初期干部队伍建设的影响。

2025届新疆维吾尔自治区喀什市高三上学期12月模拟测试历史试题

答案及简析

本试卷围绕中国历史展开,涵盖从先秦到现代的诸多重要阶段,题型包括单选题和非选择题,旨在考查学生对历史知识的理解、分析及综合运用能力。以下是各题答案及简析:

1.答案:D

简析:二里头文化风格的玉器在多地出土,表明其文化辐射范围广,体现了中国早期文明由多元向一体转型的趋势。材料未涉及阶级分化、万邦时代以及早期国家的相关特征,故 A、B、C 项排除。

2.答案:B

简析:战国时期各学派思想相互吸收融合,呈现出一体化色彩,这反映了当时从分裂走向统一的时代趋势。材料强调的是思想融合,并非华夏认同观念,A 项排除;材料未提及社会阶层流动,C 项排除;法家思想适应富国强兵需要,但材料并非强调这一点,D 项排除 。

3.答案:D

简析:汉武帝时期设立河西四郡加强对边疆控制;推行察举制,贤良方正为特科之一;春秋决狱是当时的司法活动;算缗、告缗增加政府财政收入 。九品中正制是曹魏创立,A 项排除;黄老无为是汉初思想,B 项排除;党锢之祸发生于东汉,C 项排除。

4.答案:D

简析:东汉陶水田模型展示的集体耕作场景符合大地主田庄的生产情形。个体农户以家庭为单位生产,A 项排除;铁犁牛耕在春秋战国有推广,B 项排除;东汉是封建土地所有制,并非公有制,C 项排除。

5.答案:C

简析:南朝察举向考试文士转变,减少文人入仕限制,扩大了政权统治基础 。当时考试选官并非主要方式,A 项排除;材料与地方权力大小无关,B 项排除;官僚政治在秦朝已形成,D 项排除。

6.答案:A

简析:唐中期明经科和明法科考试内容融合,体现法律与儒学结合更紧密。材料未涉及治国理念,B 项排除;科举选官标准是才学,C 项排除;材料未提及社会治理手段,D 项排除。

7.答案:A

简析:宋代稻麦复种制推广,稻麦产量增加,使其成为酿酒重要原料。酿酒技术提升与原料变化无关,B 项排除;当时农作物品种未大量增加,C 项排除;经济重心南移与酿酒原料变化无直接关联,D 项排除。

8.答案:B

简析:金代受中原文化和儒家思想影响,契丹族婚姻制度变化,强调伦理纲常 。民族交融并非主要原因,A 项排除;辽金没有门第观念,C 项排除;女性地位下降是现象,不是原因,D 项排除。

9.答案:A

简析:明清奢侈之风从官宦传至下层民众,反映经济发展影响社会风气。官宦引领奢侈风,并非推动社会变革,B 项排除;明清社会成员地位不平等,C 项排除;材料未体现技术进步冲击等级观念,D 项排除。

10.答案:C

简析:明清官箴书注重政务处理,淡化道德劝诫,体现国家治理理性化。不能表明主流价值观受冲击,A 项排除;材料并非强调官员拘泥规则,B 项排除;官箴书不是法律制度,D 项排除。

11.答案:D

简析:梁廷相介绍海外国家情况,有助于国人开阔眼界,具有开眼看世界的意识 。当时清政府未摒弃天朝上国观念,A 项排除;维新变法运动才借助西学推动政治变革,B 项排除;材料未体现师夷长技以制夷,C 项排除。

12.答案:A

简析:洪仁玕主张学习西方法规制度,体现对国家治理方略的探索 。《资政新篇》未真正施行,未推动社会转型,B 项排除;当时洋务运动未开始,C 项排除;该主张未体现农民需求,未调动农民积极性,D 项排除。

13.答案:D

简析:科举废除使传统士人阶层面临分流,另谋出路。材料重点不是学堂选官制度,A 项排除;新文化运动时儒家丧失正统地位,B 项排除;材料未体现大众对新式教育的态度,C 项排除。

14.答案:C

简析:张之洞主张学习西方科技,减少洋匠使用,着眼于洋务企业长远发展。材料未涉及传统教育模式突破,A 项排除;其目的是维护清朝统治,不是推动社会转型,B 项排除;学习西方技术是手段,不是根本目的,D 项排除。

15.答案:A

简析:改良派和革命派都期望华侨承担国民责任,救亡图存。材料未体现革命思潮广泛支持,B 项排除;未涉及西学东渐影响,C 项排除;未提及华侨态度,D 项排除。

16.答案:B

简析:1906 - 1931 年中国进口机器种类增多,涉及行业更广,表明机器生产日益普及 。仅从进口机器种类不能说明轻工业主导,A 项排除;多数机器与轻工业有关,不能体现农业机械化快,C 项排除;也不能表明工业结构完善,D 项排除。

17.答案:B

简析:《劳动界》关注工人问题,文章旨在提高工人阶级觉悟 。与新文化运动主题不同,A 项排除;国民大革命时间不符,C 项排除;仅一篇文章不能说明杂志旨在改善工人经济状况,D 项排除。

18.答案:B

简析:1940 年处于抗战时期,《木兰还乡图》年画意在激发民族抗战精神 。弘扬文化不是主要目的,A 项排除;年画未涉及统一战线,C 项排除;提升女性地位不是主要意图,D 项排除。

19.答案:D

简析:陕甘宁边区制定考核条例,实行赋分制,推动干部管理规范化、制度化 。与抗日民族统一战线无关,A 项排除;未体现扩大政权阶级基础,B 项排除;工作效能是考核主要依据,C 项排除。

20.答案:B

简析:中国援助柬埔寨且不干涉其使用,体现和平共处五项原则中的互不干涉内政 。材料与求同存异方针无关,A 项排除;未涉及世界经济均衡发展,C 项排除;这是单方面援助,不能体现合作,D 项排除。

21.答案:C

简析:宣传画展现女卫生员深夜为社员看病,宣扬无私奉献的社会主义劳动精神 。不能体现医疗事业进展和人民健康改善,A、B 项排除;不是为凸显女性作用,D 项排除。

22.答案:D

简析:中国外交从韬光养晦到和平崛起,更积极主动,源于综合国力提升 。时代主题是和平与发展,未变化,A 项排除;外交政策成熟于和平共处五项原则提出时,B 项排除;材料未体现经济全球化影响,C 项排除。

23.答案:C

简析:1978 - 2016 年北京劳动者报酬占 GDP 比重上升,主要原因是经济体制改革深化 。人民生活水平提高是表象,A 项排除;中国特色社会主义理论提出时间不符,B 项排除;社会主义市场经济体制初步建立时间不符,D 项排除。

24.答案:C

简析:邓小平认为社会主义要发展生产力、摆脱贫穷,出发点是解决民生问题 。与深化体制改革无关,A 项排除;未涉及国际形势,B 项排除;材料强调摆脱贫穷,不是共同富裕,D 项排除。

25.

答案:

差异:《三国志》以曹魏政权为正统,《续后汉书》以刘备政权为正统。

原因:陈寿生活在西晋,以曹魏为正统可证晋朝合法性;郝经生活在元朝,统治者尊崇程朱理学,以刘备政权为正统利于维护统治秩序。

编写主线示例:三国从分立走向统一。理由:统一是历史发展趋势。

编写体裁示例 1:编年体。理由:按时间顺序记述,易反映事件联系。示例 2:章节体。理由:分章节叙述,有助于揭示历史事实间的相互关系。

简析:通过分析两部史书目录中人物编排,可判断正统观念差异;结合作者所处时代背景,如西晋承接曹魏、元朝尊崇理学,可分析差异原因。编写新史书时,从历史发展趋势确定主线,根据编年体、章节体的特点阐述体裁选择理由。

26.

答案:20 世纪初,民族危机加深等因素促使梁启超创办《新小说》。该杂志传播西方文化,促进思想解放等,但存在刊发时间短等局限。

简析:从时代背景入手,分析民族危机、文化传播、政治运动等对创办杂志的影响。根据杂志作品内容,阐述其在思想、科技、文学等方面的积极作用。同时,依据杂志发行情况和时代局限,指出其不足之处。

27.

答案:

特点:实行分级分部管理等。

背景:新中国成立,面临恢复经济等任务,旧制度不适应新形势。

影响:提升干部素质,形成规范制度,为建设提供保证。

简析:对材料中干部队伍建设措施进行归纳,得出管理、培养、考核、监察等方面的特点。从政治、经济等方面分析新中国成立初期的形势,得出干部队伍建设的背景。结合干部建设措施,阐述其在提升干部能力、规范制度、推动建设等方面的影响。

同课章节目录