江苏省2025届扬州市高邮市高三上学期12月学情调研测试历史试题(纲要上下_选择性必修三册)(图片格式,含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省2025届扬州市高邮市高三上学期12月学情调研测试历史试题(纲要上下_选择性必修三册)(图片格式,含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025届江苏省扬州市高邮市高三上学期12月学情调研测试历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

1.答案:C

简析:良渚遗址发现人工地基、宫殿遗迹以及可能的城墙或堤坝,这些都是早期文明的重要标志,说明当时我国已有了初始的文明,C 项正确。材料中未体现君主政治相关信息,A 项排除;没有证据表明部落之间纷争不断,B 项排除;仅从现有考古发现不能得出阶级分化十分明晰的结论,D 项排除。

2.答案:B

简析:周天子通过赐命礼等获得社会精神信仰,构建出特定政治结构,这使得国家统一的文化心理认同增强,B 项正确。西周时期尚未建立中央集权制度,A 项排除;贵族统治秩序在西周之前就已存在,并非此时开始确立,C 项排除;材料未提及原始民主制遗存,D 项排除。

3.答案:D

简析:汉代统治者给予 “孝妇”“巨孝” 称号,目的是宣扬孝道,维护社会伦理秩序,D 项正确。加强儒学独尊地位并非直接目的,A 项排除;材料未涉及以礼入法相关内容,B 项排除;这不属于创新基层教化,C 项排除。

4.答案:A

简析:尚书省权力较大,唐太宗曾任尚书令后臣下不再担任这一职务,很可能是借此削弱尚书省权力,A 项正确。材料未提及皇帝对中书令职位的在意程度,B 项排除;仅因李世民担任过尚书令就不再设此职,更可能是出于权力制衡,而非单纯遵循避讳制度,C 项排除;此时三省体制并未开始瓦解,D 项排除。

5.答案:C

简析:古代小说虽有虚构,但包含真实的时空、人名等,且书名常采用史书体例称谓,所以可以作为一种特殊的史料运用,C 项正确。古代小说与历史著作史料价值不同,A 项排除;小说人物是虚构的,不能准确记述历史人物事迹,B 项排除;材料强调的是小说可作为史料,而非时代对历史叙述的影响,D 项排除。

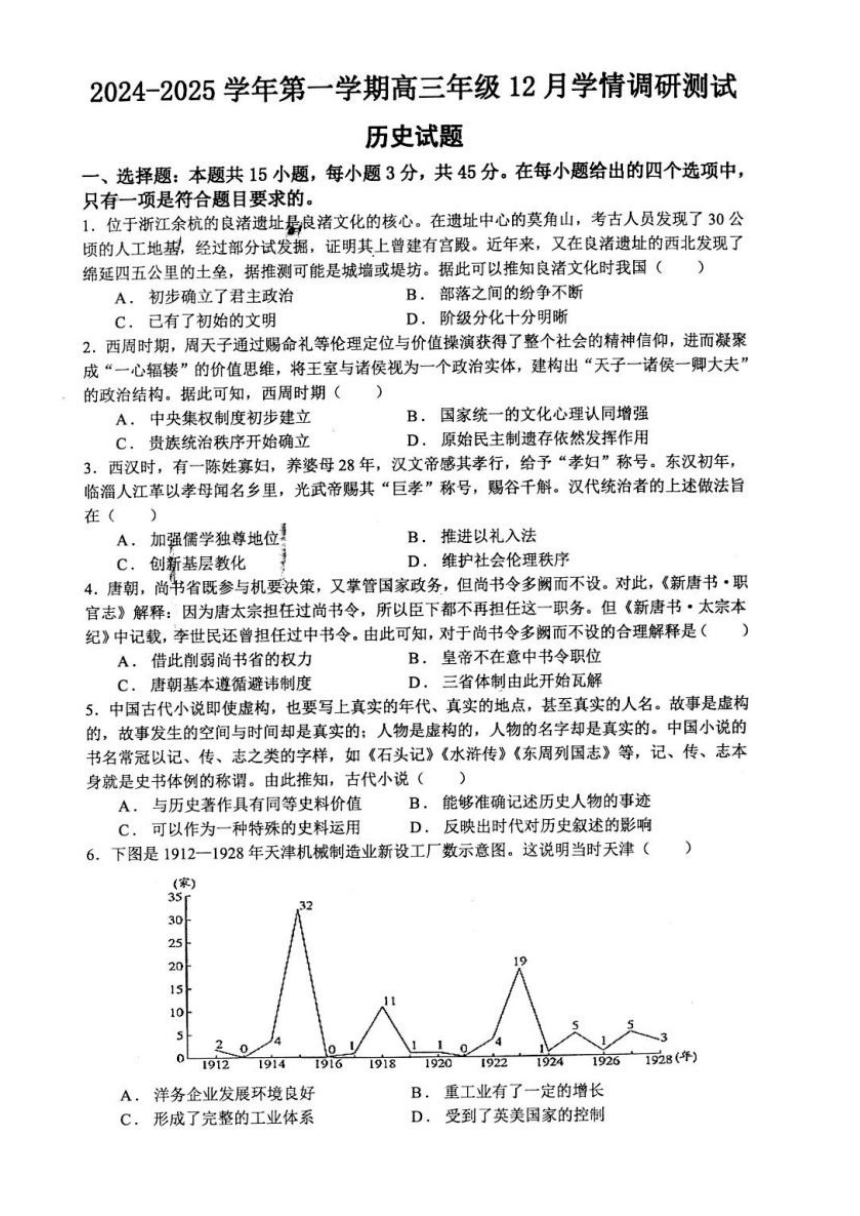

6.答案:B

简析:从 1912 - 1928 年天津机械制造业新设工厂数示意图可以看出,工厂数量有增长趋势,说明当时天津重工业有了一定的增长,B 项正确。洋务运动在甲午战争后已经破产,此时不是洋务企业发展时期,A 项排除;仅从机械制造业新设工厂数不能得出形成完整工业体系的结论,C 项排除;材料未体现受到英美国家控制,D 项排除。

7.答案:B

简析:一战期间欧洲列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业迎来 “短暂的春天”,面粉业是轻工业,这一时期得到快速发展,B 项正确。洋务运动时期创办的主要是军事工业和民用工业,与面粉业发展关系不大,A 项排除;国民政府统治前期民族工业发展较快,但与一战期间面粉业发展的原因不同,C 项排除;清政府放宽民间设厂限制是在甲午战争后,D 项排除。

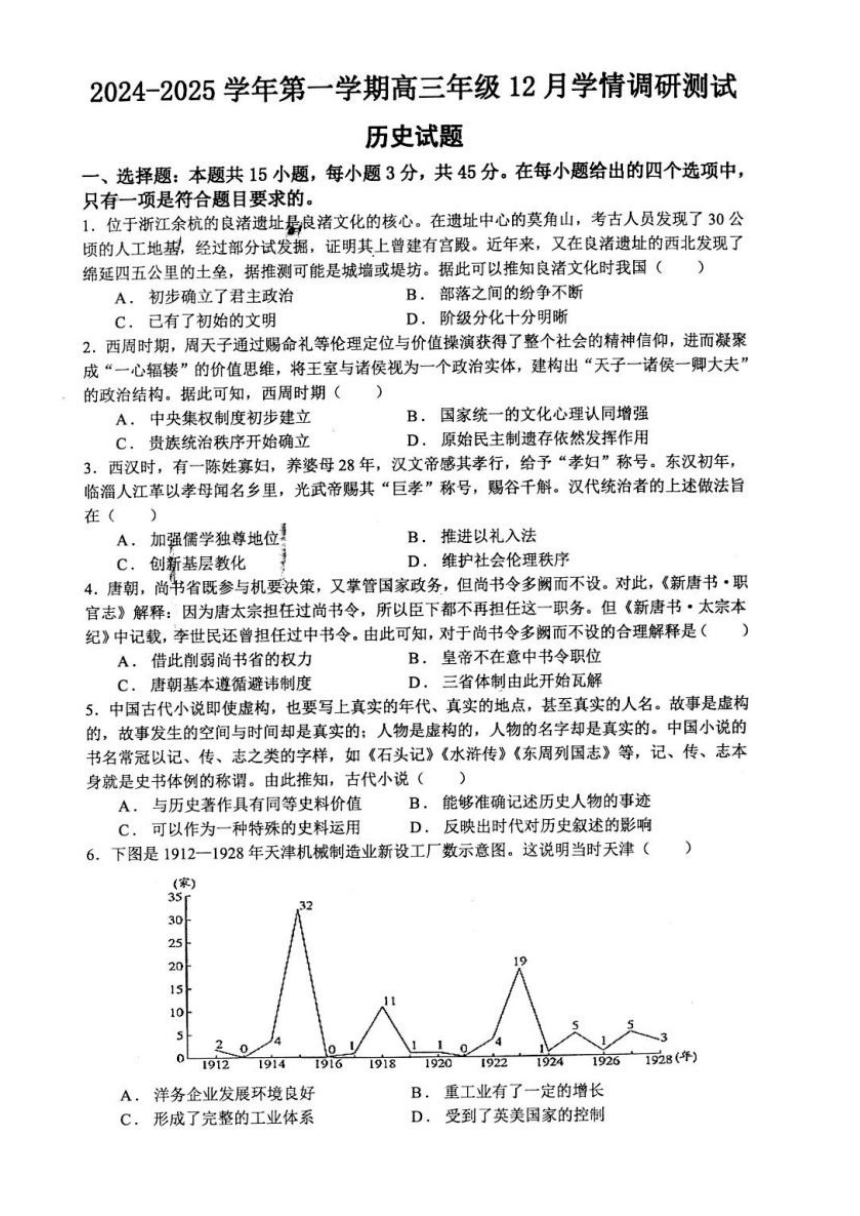

8.答案:A

简析:材料反映出当时民众抵制日货,这有利于民族工业的发展,A 项正确。材料未体现中日贸易关系完全断绝,B 项排除;仅从抵制日货不能得出中国轻工业技术领先世界的结论,C 项排除;抵制日货主要是民众自发行为,不能说明国民政府支持国货运动,D 项排除。

9.答案:D

简析:1953 - 1956 年我国进行农业社会主义改造,农民土地所有制转变为集体所有制,D 项正确。土地改革是 1950 - 1952 年,建立的是农民土地所有制,A 项排除;人民公社化运动开始于 1958 年,B 项排除;家庭联产承包责任制是 1978 年后实行的,C 项排除。

10.答案:B

简析:“大跃进” 运动片面追求高速度,忽视客观经济规律,导致经济出现严重困难,B 项正确。“一五” 计划取得巨大成就,A 项排除;人民公社化运动主要是生产关系的变革,不是 “大跃进” 运动的主要原因,C 项排除;土地改革是 1950 - 1952 年,与 “大跃进” 运动时间不符,D 项排除。

11.答案:A

简析:新中国成立初期,我国实行 “一边倒” 外交政策,与苏联等社会主义国家建交,所以建交国家主要是社会主义国家,A 项正确。当时西方国家对新中国采取孤立封锁政策,B 项排除;新中国成立初期与周边国家建交较少,C 项排除;材料未体现不结盟运动的影响,D 项排除。

12.答案:B

简析:尼克松访华后,中美关系开始走向正常化,推动了西方国家与中国建交的热潮,B 项正确。中国恢复在联合国合法席位主要是发展中国家的支持,与尼克松访华关系不大,A 项排除;中美正式建交是 1979 年,C 项排除;中国加入世界贸易组织是 2001 年,D 项排除。

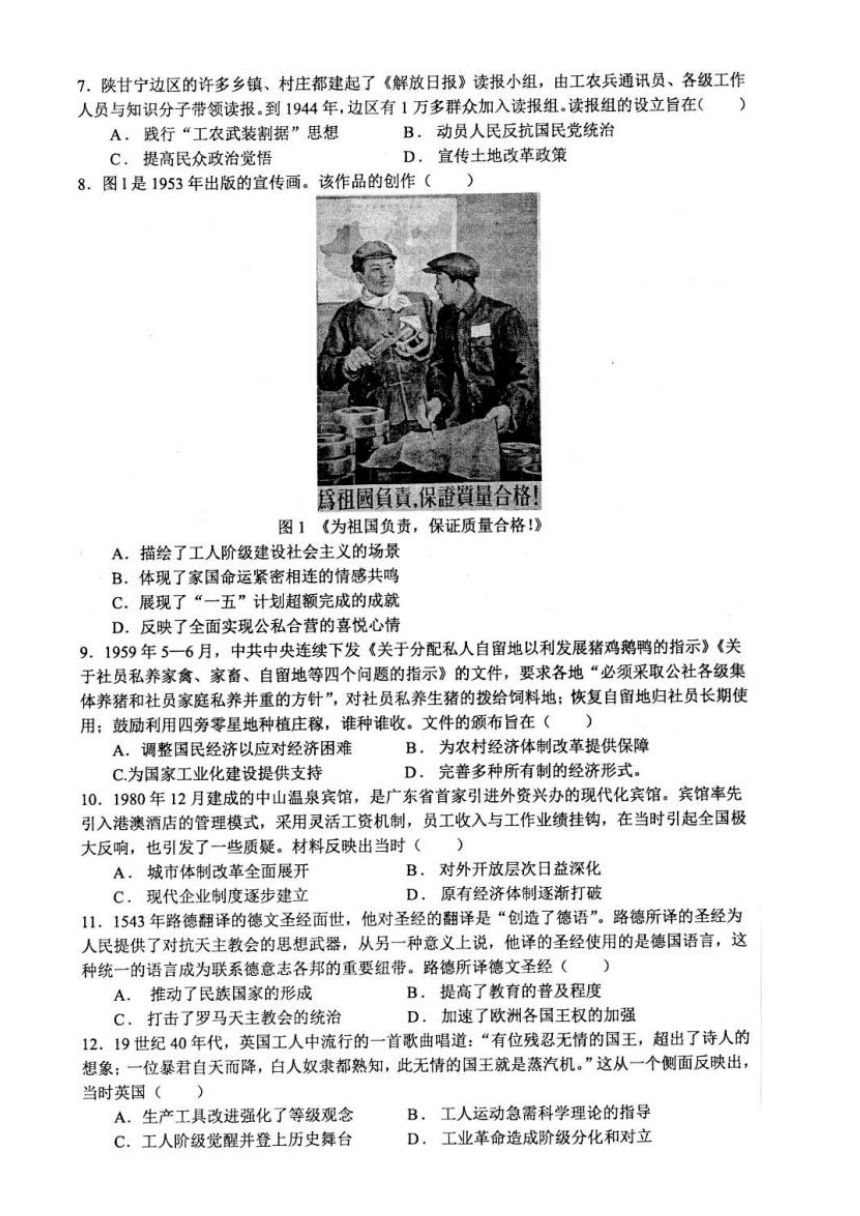

13.答案:C

简析:20 世纪 50 年代部分非洲国家某种作物占总出口比例高,种植结构单一,根源是宗主国的殖民方式,殖民统治使得非洲成为原料产地,C 项正确。非洲种植结构单一是现象,不是根源,A 项排除;世界市场发展需要是外部因素,不是根源,B 项排除;非洲地理环境独特不是主要原因,D 项排除。

14.答案:B

简析:冷战后法、德、日等发达国家纷纷调整政策加强与非洲合作,反映出发达国家对新兴市场的争夺激烈,B 项正确。冷战后殖民主义势力已受到极大削弱,A 项排除;材料未体现非洲地区的区域集团化趋势,C 项排除;材料主要体现的是发达国家对非洲的争夺,不能说明发展中国家国际地位提升,D 项排除。

15.答案:D

简析:材料中跨国公司利用信息技术使资本快速流动,在全球寻找低成本、低环保要求的地方,既体现了经济全球化的发展,也反映出其带来的一些问题,说明经济全球化发展利弊并存,D 项正确。A 项 “美国公司引领经济全球化” 说法错误;B 项只强调了资本追求利润的天性,不全面;C 项只提到信息技术加快资本流动,未体现其弊端,排除 A、B、C 项。

16.

答案:

(1)特点:批判君主专制,强调共和观念;淡化种族观念,强化中华民族观念;提倡民族平等;成为国民教育的重要组成部分。成因:辛亥革命后国家政体变化(共和政体确立)、西方教育思想的影响、民族危机的不断加深。

(2)重点内容:注重对我国民族强盛和衰落原因的研究;注重对国耻史的教育;重视对民族解放运动的研究和借鉴;边疆史成为课程内容。时代价值:强化民族复兴意识,有利于激发民族自信心和自尊心;为中国人民抗日树立榜样,激励国人持久抗战的斗志;增强边疆各族对中华民族的认同,巩固抗日民族统一战线。

简析:

(1)根据材料一,从历史教育对君主专制的态度、民族观念的变化以及在国民教育中的地位等方面概括特点;结合民国初年的政治变革、思想传播和社会状况分析成因。

(2)从材料二提取关于抗战时期历史教育内容的关键信息概括重点内容;从对民族精神、抗战和民族认同等方面的作用分析时代价值。

17.(文档中未明确提及该题完整题目及要求,仅给出了 “论题:国家农业政策的演变影响农业生产 (粮食产量)” 及相关论据和总结,推测是围绕此论题进行论述的题目)

答案:论题:国家农业政策的演变影响农业生产 (粮食产量)。论据:1950 - 1952 年土地改革,建立农民土地所有制,粮食产量增长;1953 - 1956 年农业社会主义改造,1955 年粮食产量出现增长高峰;1959 - 1961 年 “大跃进” 和人民公社运动等因素导致粮食大幅减产;1978 - 1985 年实行家庭联产承包责任制,农业较快发展 。总结:我国农业的发展、粮食产量的多少受到国家政策的影响。

简析:按照论题,分别阐述不同时期国家农业政策及其对粮食产量的影响,通过列举史实论证国家农业政策与农业生产(粮食产量)之间的关系,最后得出总结性结论。

18.(文档中未明确提及该题完整题目,根据答案推测可能是关于英国某一历史现象的背景和评价问题)

答案:

(1)历史背景:工业革命带来城市化进程的加快;社会贫富分化加剧,阶级矛盾尖锐,工人运动和社会主义运动发展;工人住房条件恶劣,城市环境污染严重;英国政治制度走向成熟。

(2)简评:改善了公共卫生状况,有利于城市公共卫生体系的建立;缓和社会矛盾,稳定社会秩序;推动了城市治理水平和文明程度的提高;无法从根本上解决资本主义社会的基本矛盾,难以消除资本主义社会的贫富分化现象。

简析:

(1)结合工业革命后的英国社会状况,从城市化、社会矛盾、政治制度等方面分析历史背景。

(2)从积极和消极两个方面对相关历史现象进行评价,积极方面从公共卫生、社会秩序和城市治理等角度阐述,消极方面从资本主义社会基本矛盾角度分析。

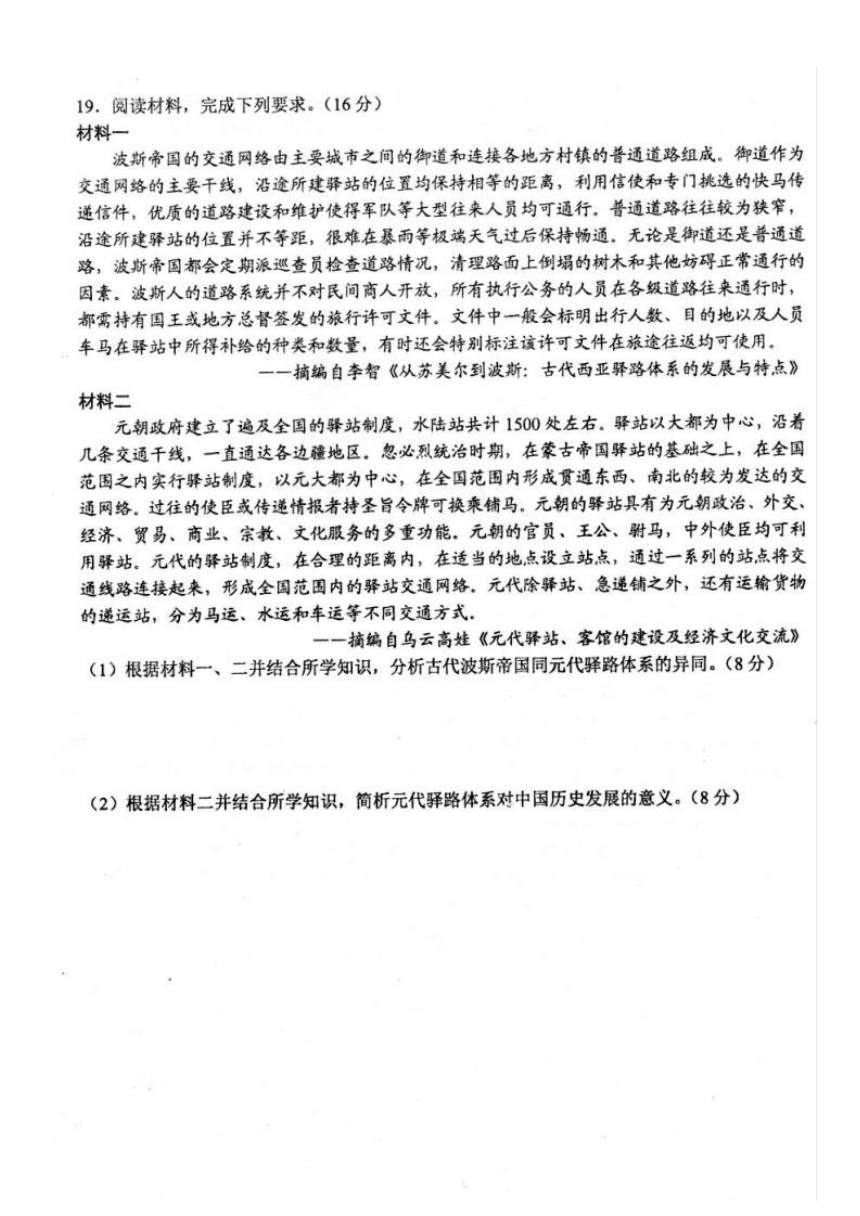

19.

答案:

(1)同:官方主导驿路体系的建设;设立有管理驿路的体制;管理较为严格。异:波斯帝国的驿站主要由官方进行使用,元代则是面向更多人群开放;波斯帝国主要由陆路交通组成,元代驿站形式更加多元,元代驿站功能更加多样。

(2)推动了边疆地区的开发;加强了中央集权;有利于维护多民族国家的统一;增强了中华民族的凝聚力;促进了中外文化交融。

简析:

(1)对比材料一和材料二,从建设主体、管理体制和管理程度等方面找相同点;从使用人群、交通形式和功能等方面找不同点。

(2)根据元代驿路体系的特点和覆盖范围,从对边疆开发、中央集权、国家统一、民族凝聚力和文化交流等方面分析其意义。

答案及简析

1.答案:C

简析:良渚遗址发现人工地基、宫殿遗迹以及可能的城墙或堤坝,这些都是早期文明的重要标志,说明当时我国已有了初始的文明,C 项正确。材料中未体现君主政治相关信息,A 项排除;没有证据表明部落之间纷争不断,B 项排除;仅从现有考古发现不能得出阶级分化十分明晰的结论,D 项排除。

2.答案:B

简析:周天子通过赐命礼等获得社会精神信仰,构建出特定政治结构,这使得国家统一的文化心理认同增强,B 项正确。西周时期尚未建立中央集权制度,A 项排除;贵族统治秩序在西周之前就已存在,并非此时开始确立,C 项排除;材料未提及原始民主制遗存,D 项排除。

3.答案:D

简析:汉代统治者给予 “孝妇”“巨孝” 称号,目的是宣扬孝道,维护社会伦理秩序,D 项正确。加强儒学独尊地位并非直接目的,A 项排除;材料未涉及以礼入法相关内容,B 项排除;这不属于创新基层教化,C 项排除。

4.答案:A

简析:尚书省权力较大,唐太宗曾任尚书令后臣下不再担任这一职务,很可能是借此削弱尚书省权力,A 项正确。材料未提及皇帝对中书令职位的在意程度,B 项排除;仅因李世民担任过尚书令就不再设此职,更可能是出于权力制衡,而非单纯遵循避讳制度,C 项排除;此时三省体制并未开始瓦解,D 项排除。

5.答案:C

简析:古代小说虽有虚构,但包含真实的时空、人名等,且书名常采用史书体例称谓,所以可以作为一种特殊的史料运用,C 项正确。古代小说与历史著作史料价值不同,A 项排除;小说人物是虚构的,不能准确记述历史人物事迹,B 项排除;材料强调的是小说可作为史料,而非时代对历史叙述的影响,D 项排除。

6.答案:B

简析:从 1912 - 1928 年天津机械制造业新设工厂数示意图可以看出,工厂数量有增长趋势,说明当时天津重工业有了一定的增长,B 项正确。洋务运动在甲午战争后已经破产,此时不是洋务企业发展时期,A 项排除;仅从机械制造业新设工厂数不能得出形成完整工业体系的结论,C 项排除;材料未体现受到英美国家控制,D 项排除。

7.答案:B

简析:一战期间欧洲列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业迎来 “短暂的春天”,面粉业是轻工业,这一时期得到快速发展,B 项正确。洋务运动时期创办的主要是军事工业和民用工业,与面粉业发展关系不大,A 项排除;国民政府统治前期民族工业发展较快,但与一战期间面粉业发展的原因不同,C 项排除;清政府放宽民间设厂限制是在甲午战争后,D 项排除。

8.答案:A

简析:材料反映出当时民众抵制日货,这有利于民族工业的发展,A 项正确。材料未体现中日贸易关系完全断绝,B 项排除;仅从抵制日货不能得出中国轻工业技术领先世界的结论,C 项排除;抵制日货主要是民众自发行为,不能说明国民政府支持国货运动,D 项排除。

9.答案:D

简析:1953 - 1956 年我国进行农业社会主义改造,农民土地所有制转变为集体所有制,D 项正确。土地改革是 1950 - 1952 年,建立的是农民土地所有制,A 项排除;人民公社化运动开始于 1958 年,B 项排除;家庭联产承包责任制是 1978 年后实行的,C 项排除。

10.答案:B

简析:“大跃进” 运动片面追求高速度,忽视客观经济规律,导致经济出现严重困难,B 项正确。“一五” 计划取得巨大成就,A 项排除;人民公社化运动主要是生产关系的变革,不是 “大跃进” 运动的主要原因,C 项排除;土地改革是 1950 - 1952 年,与 “大跃进” 运动时间不符,D 项排除。

11.答案:A

简析:新中国成立初期,我国实行 “一边倒” 外交政策,与苏联等社会主义国家建交,所以建交国家主要是社会主义国家,A 项正确。当时西方国家对新中国采取孤立封锁政策,B 项排除;新中国成立初期与周边国家建交较少,C 项排除;材料未体现不结盟运动的影响,D 项排除。

12.答案:B

简析:尼克松访华后,中美关系开始走向正常化,推动了西方国家与中国建交的热潮,B 项正确。中国恢复在联合国合法席位主要是发展中国家的支持,与尼克松访华关系不大,A 项排除;中美正式建交是 1979 年,C 项排除;中国加入世界贸易组织是 2001 年,D 项排除。

13.答案:C

简析:20 世纪 50 年代部分非洲国家某种作物占总出口比例高,种植结构单一,根源是宗主国的殖民方式,殖民统治使得非洲成为原料产地,C 项正确。非洲种植结构单一是现象,不是根源,A 项排除;世界市场发展需要是外部因素,不是根源,B 项排除;非洲地理环境独特不是主要原因,D 项排除。

14.答案:B

简析:冷战后法、德、日等发达国家纷纷调整政策加强与非洲合作,反映出发达国家对新兴市场的争夺激烈,B 项正确。冷战后殖民主义势力已受到极大削弱,A 项排除;材料未体现非洲地区的区域集团化趋势,C 项排除;材料主要体现的是发达国家对非洲的争夺,不能说明发展中国家国际地位提升,D 项排除。

15.答案:D

简析:材料中跨国公司利用信息技术使资本快速流动,在全球寻找低成本、低环保要求的地方,既体现了经济全球化的发展,也反映出其带来的一些问题,说明经济全球化发展利弊并存,D 项正确。A 项 “美国公司引领经济全球化” 说法错误;B 项只强调了资本追求利润的天性,不全面;C 项只提到信息技术加快资本流动,未体现其弊端,排除 A、B、C 项。

16.

答案:

(1)特点:批判君主专制,强调共和观念;淡化种族观念,强化中华民族观念;提倡民族平等;成为国民教育的重要组成部分。成因:辛亥革命后国家政体变化(共和政体确立)、西方教育思想的影响、民族危机的不断加深。

(2)重点内容:注重对我国民族强盛和衰落原因的研究;注重对国耻史的教育;重视对民族解放运动的研究和借鉴;边疆史成为课程内容。时代价值:强化民族复兴意识,有利于激发民族自信心和自尊心;为中国人民抗日树立榜样,激励国人持久抗战的斗志;增强边疆各族对中华民族的认同,巩固抗日民族统一战线。

简析:

(1)根据材料一,从历史教育对君主专制的态度、民族观念的变化以及在国民教育中的地位等方面概括特点;结合民国初年的政治变革、思想传播和社会状况分析成因。

(2)从材料二提取关于抗战时期历史教育内容的关键信息概括重点内容;从对民族精神、抗战和民族认同等方面的作用分析时代价值。

17.(文档中未明确提及该题完整题目及要求,仅给出了 “论题:国家农业政策的演变影响农业生产 (粮食产量)” 及相关论据和总结,推测是围绕此论题进行论述的题目)

答案:论题:国家农业政策的演变影响农业生产 (粮食产量)。论据:1950 - 1952 年土地改革,建立农民土地所有制,粮食产量增长;1953 - 1956 年农业社会主义改造,1955 年粮食产量出现增长高峰;1959 - 1961 年 “大跃进” 和人民公社运动等因素导致粮食大幅减产;1978 - 1985 年实行家庭联产承包责任制,农业较快发展 。总结:我国农业的发展、粮食产量的多少受到国家政策的影响。

简析:按照论题,分别阐述不同时期国家农业政策及其对粮食产量的影响,通过列举史实论证国家农业政策与农业生产(粮食产量)之间的关系,最后得出总结性结论。

18.(文档中未明确提及该题完整题目,根据答案推测可能是关于英国某一历史现象的背景和评价问题)

答案:

(1)历史背景:工业革命带来城市化进程的加快;社会贫富分化加剧,阶级矛盾尖锐,工人运动和社会主义运动发展;工人住房条件恶劣,城市环境污染严重;英国政治制度走向成熟。

(2)简评:改善了公共卫生状况,有利于城市公共卫生体系的建立;缓和社会矛盾,稳定社会秩序;推动了城市治理水平和文明程度的提高;无法从根本上解决资本主义社会的基本矛盾,难以消除资本主义社会的贫富分化现象。

简析:

(1)结合工业革命后的英国社会状况,从城市化、社会矛盾、政治制度等方面分析历史背景。

(2)从积极和消极两个方面对相关历史现象进行评价,积极方面从公共卫生、社会秩序和城市治理等角度阐述,消极方面从资本主义社会基本矛盾角度分析。

19.

答案:

(1)同:官方主导驿路体系的建设;设立有管理驿路的体制;管理较为严格。异:波斯帝国的驿站主要由官方进行使用,元代则是面向更多人群开放;波斯帝国主要由陆路交通组成,元代驿站形式更加多元,元代驿站功能更加多样。

(2)推动了边疆地区的开发;加强了中央集权;有利于维护多民族国家的统一;增强了中华民族的凝聚力;促进了中外文化交融。

简析:

(1)对比材料一和材料二,从建设主体、管理体制和管理程度等方面找相同点;从使用人群、交通形式和功能等方面找不同点。

(2)根据元代驿路体系的特点和覆盖范围,从对边疆开发、中央集权、国家统一、民族凝聚力和文化交流等方面分析其意义。

同课章节目录