2025届广东省深圳市建文教育集团两学部高三上学期1月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届广东省深圳市建文教育集团两学部高三上学期1月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 414.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东省建文教育集团两学部1月第一次模拟

学校:姓名:班级:考号:

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.当孔子拜访老子并受到老子的建议与批评之后;虽然孔子也有“道不同,不相为谋”的感慨,但儒学却在道家的批评中成长起来。于是这就有了子思(孔子的嫡孙)所谓的“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”的中庸及其对儒家思想格局的重新确立。这反映了()

A.诸多思想流派互相对立辩难 B.儒家善于学习而成长的传统

C.天人合一思想具有不同内涵 D.诸子百家在思想碰撞中融合

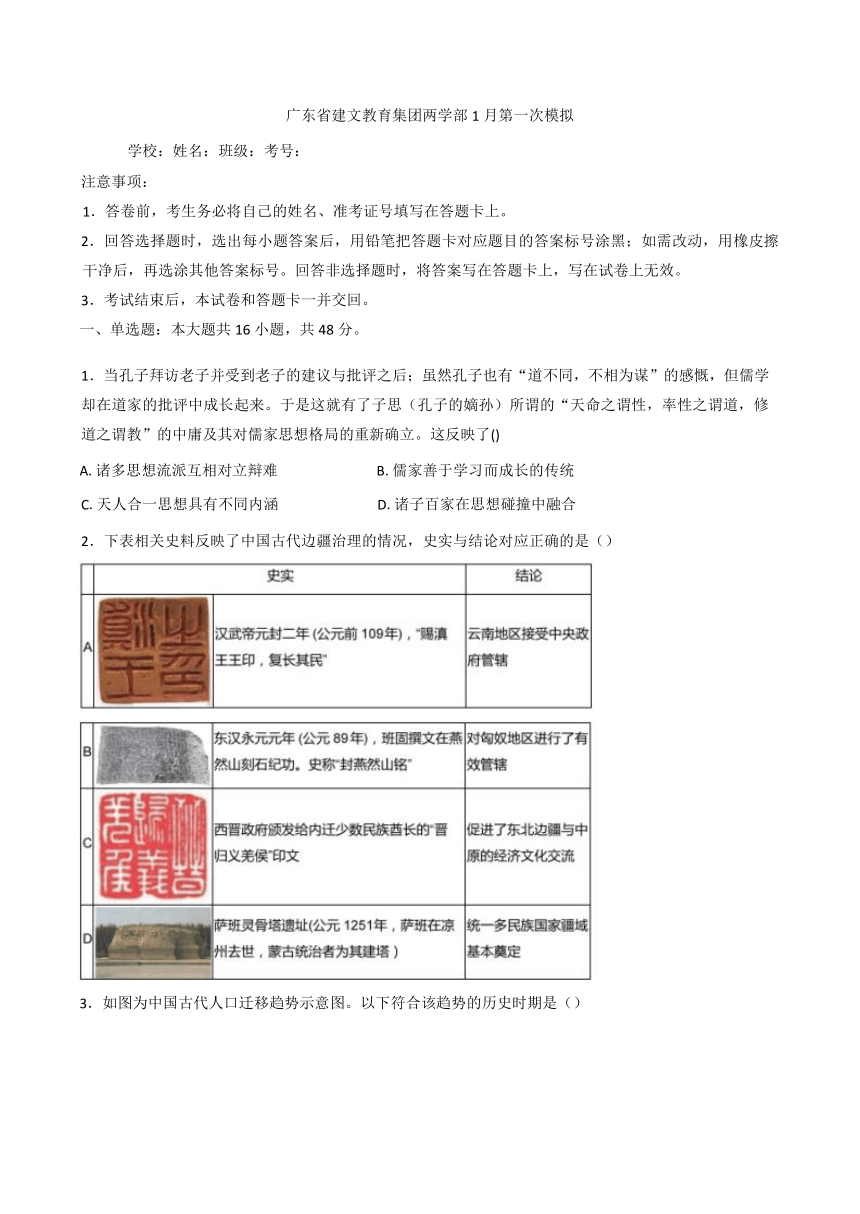

2.下表相关史料反映了中国古代边疆治理的情况,史实与结论对应正确的是()

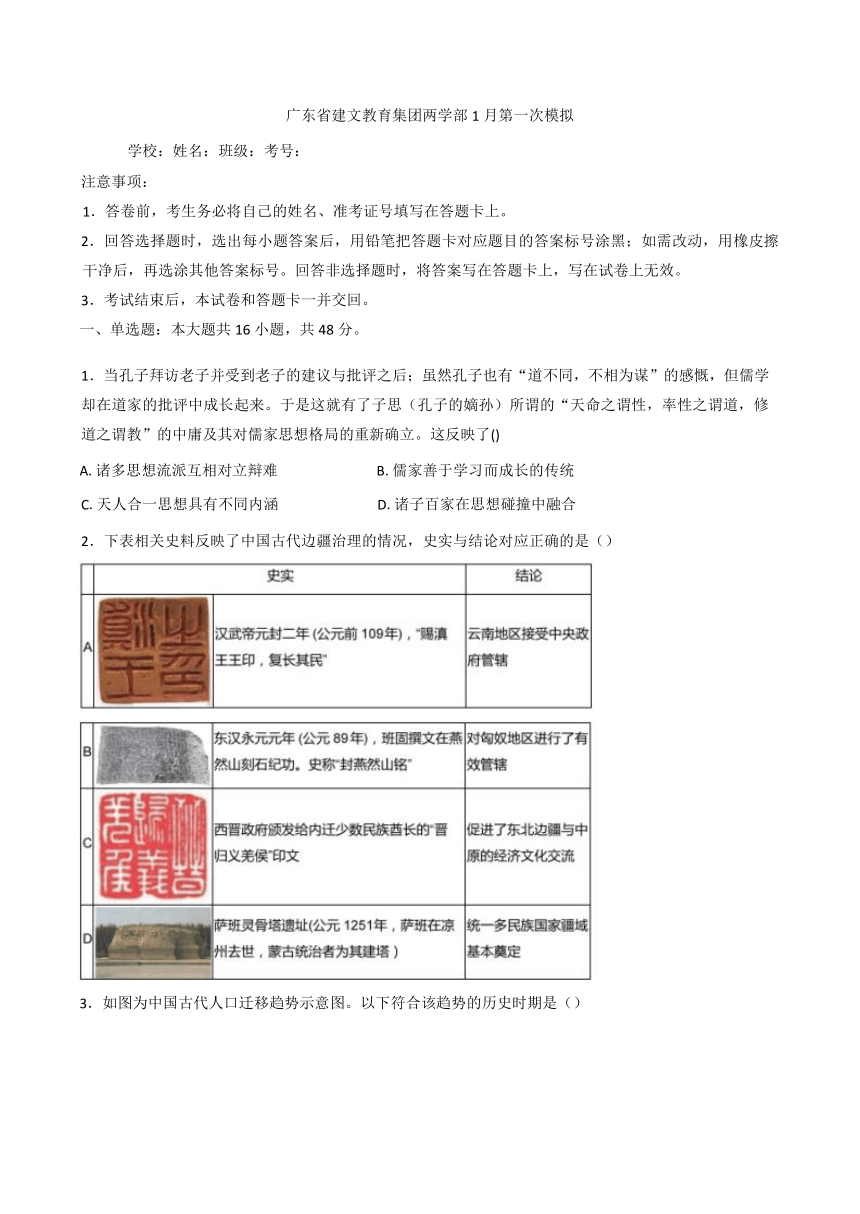

3.如图为中国古代人口迁移趋势示意图。以下符合该趋势的历史时期是()

A.春秋战国时期 B.秦汉时期 C.魏晋南北朝时期 D.明清时期

4.唐朝规定每丁每年要服徭役20天,如不能服役,则按日计算,每天交绢3尺或布3.75尺,代替徭役,这叫输庸代役。输庸代役()

A.使农民负担暴增 B.有利于保证农业生产时间

C.简化了税收名目 D.解决了政府的财政问题

5.宋朝时,大批平民家庭的士人进入政坛,不少官居高位,给政治增添了活力。人们的婚姻择偶,也不再关心祖先声望。社会上出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象。这反映出当时()

A.婚姻择偶自由 B.等级差别的消失 C.门第观念淡化 D.科举制快速发展

6.某同学参观李贽故居,最有可能看到的字幅是()

A.“天不生仲尼,万古为彻夜” B.“儒家经典是“万世之至论”

C.“仲尼之道,广大悠久,与天地并” D.“圣人之道无异于百姓日用”

7.现有史料表明,1840-1860年之间只有扬州秀才黄钧宰在1844年称西方人的到来是一大“变局”,但是在 1861年以后,许多士绅认识到了这一事件的重要意义。据统计,从1861-1900年至少有43位士人,如王韬、丁日昌、李鸿章、张之洞等人都评价了这种巨变。这表明()

A.黄钧宰是研究西方的第一人 B.国人对鸦片战争后的变局认识迟滞

C.师夷长技逐渐成为社会共识 D.第二次鸦片战争才开启了这种巨变

8.1906年秋冬间,孙中山与黄兴、章太炎等人在日本制定了《中国同盟会革命方略》,有《军政府宣言》等13个文件,规定了革命纲领与革命程序、国民军的建制及其奖惩制度、武装起义及其善后措施、对外政策等。该革命方略旨在()

A.为资产阶级民主革命指明方向 B.防止封建帝制在中国的复辟

C.全面总结以往起义的经验教训 D.充分动员工农大众参加斗争

9.1938年,中共中央机关刊物《解放》周刊连续发表文章,总结七年来党在东北抗日游击战争中的经验教训,其根本经验的第一条便是“巩固和扩大抗日民族统一战线,分裂则败,联合则胜,成为铁一般的定律”。这是中国共产党总结东北抗日斗争经验教训的第一次尝试。材料反映了中国共产党()

①总结全面抗战的经验教训

②在东北地区长期坚持抗日斗争

③为抗日战争的胜利做准备

④强调抗日民族统一战线的重要性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

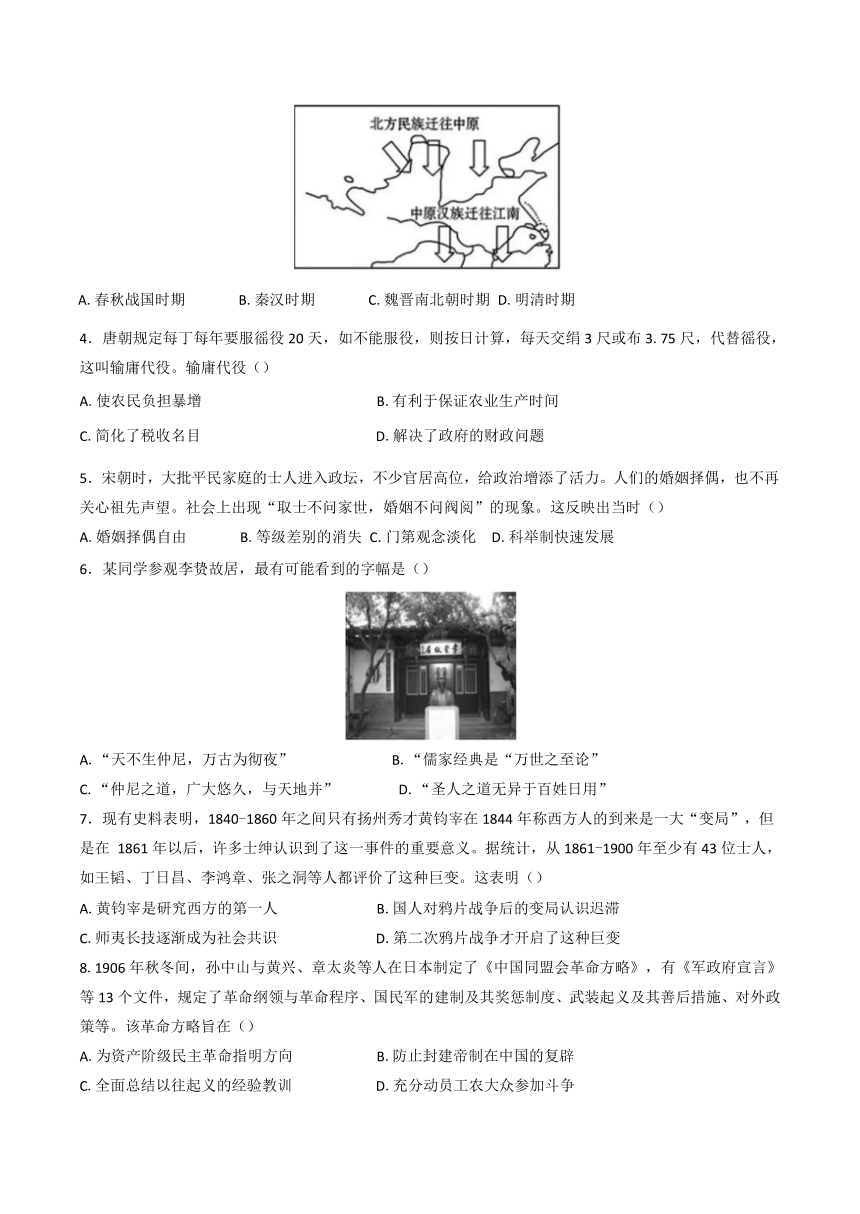

10.如图是中国占世界经济比重变化图。对该图解读准确的是()

A.1700-1820年工业革命扩展促进了中国经济增长

B.1870-1913年闭关锁国政策阻碍了中国经济发展

C.1950-1973年计划经济造成了中国经济停滞不前

D.2003年后资源配置方式变化推动了中国经济发展

11.中古西欧城市工商业的发展需要更广大的市场和更便利的经济活动空间,往往以金钱或军队支持国王强化王权,城市的工商业活动,又有助于强化不同地区之间的经济和文化联系。由此可知,城市的兴起()

A.削弱了基督教会在中世纪的思想控制 B.推动了城市自治和大学教育的发展

C.有助于王权的强化和统一国家的形成 D.摧毁了封建庄园农奴制的经济基础

121630-1680年间,英国人均糖消费量增加了4倍,零售价格却下降一半;到1750年,近100万英担的糖在英国市场销售,占进口总量的90%左右;同时,精英的食谱不再流行香料,其价格也和糖一样降了下来。这种变化表明()

A.英国出现了新的社会问题 B.民众饮食结构日益趋同

C.商品的世界流动不断加强 D.英国贵族阶层开始没落

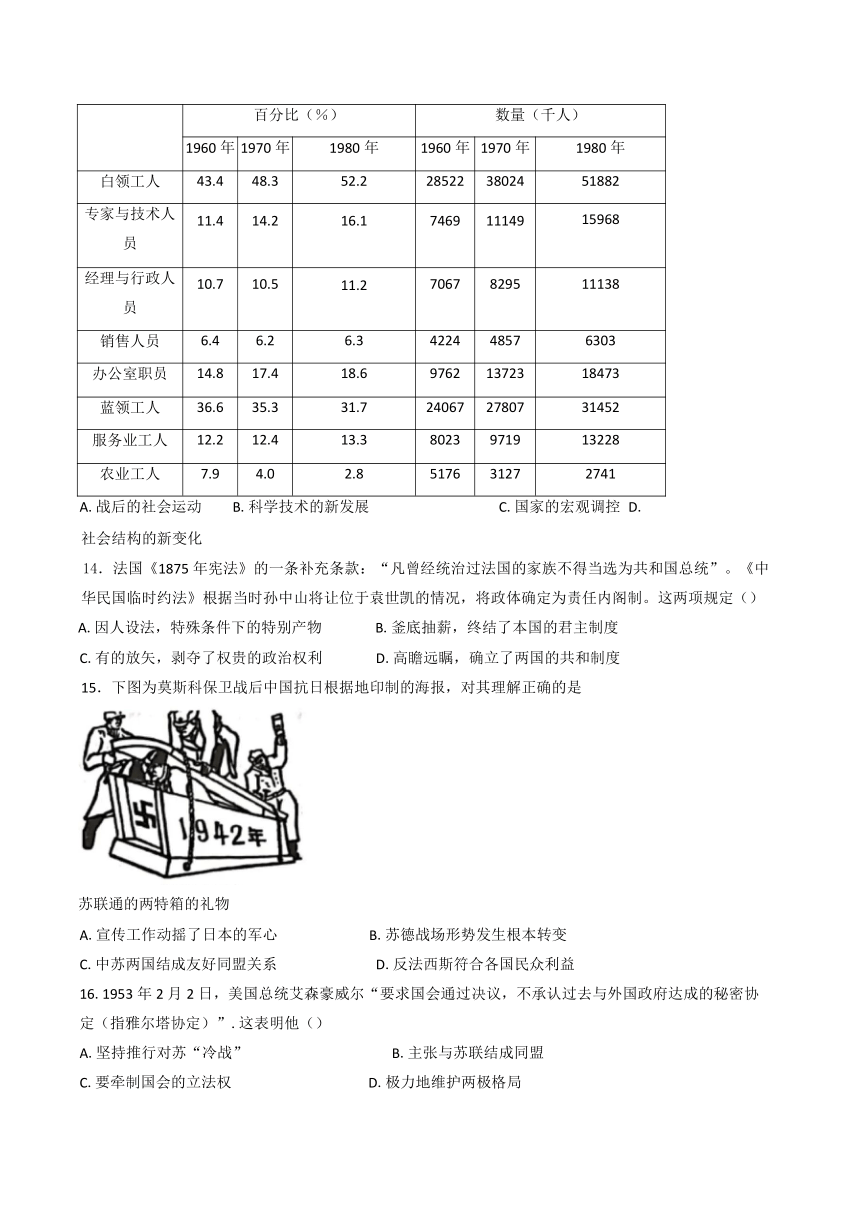

13.如表是1960~1980年美国雇佣劳动力的职业分布情况,这一变化主要是因为()

百分比(%) 数量(千人)

1960年 1970年 1980年 1960年 1970年 1980年

白领工人 43.4 48.3 52.2 28522 38024 51882

专家与技术人员 11.4 14.2 16.1 7469 11149 15968

经理与行政人员 10.7 10.5 11.2 7067 8295 11138

销售人员 6.4 6.2 6.3 4224 4857 6303

办公室职员 14.8 17.4 18.6 9762 13723 18473

蓝领工人 36.6 35.3 31.7 24067 27807 31452

服务业工人 12.2 12.4 13.3 8023 9719 13228

农业工人 7.9 4.0 2.8 5176 3127 2741

A.战后的社会运动 B.科学技术的新发展 C.国家的宏观调控 D.

社会结构的新变化

法国《1875年宪法》的一条补充条款:“凡曾经统治过法国的家族不得当选为共和国总统”。《中华民国临时约法》根据当时孙中山将让位于袁世凯的情况,将政体确定为责任内阁制。这两项规定()

A.因人设法,特殊条件下的特别产物 B.釜底抽薪,终结了本国的君主制度

C.有的放矢,剥夺了权贵的政治权利 D.高瞻远瞩,确立了两国的共和制度

15.下图为莫斯科保卫战后中国抗日根据地印制的海报,对其理解正确的是

苏联通的两特箱的礼物

A.宣传工作动摇了日本的军心 B.苏德战场形势发生根本转变

C.中苏两国结成友好同盟关系 D.反法西斯符合各国民众利益

16.1953年2月2日,美国总统艾森豪威尔“要求国会通过决议,不承认过去与外国政府达成的秘密协定(指雅尔塔协定)”.这表明他()

A.坚持推行对苏“冷战” B.主张与苏联结成同盟

C.要牵制国会的立法权 D.极力地维护两极格局

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:由于八旗和绿营的溃败,咸丰皇帝于1853年下令各省在籍官员举办团练,组织地方武装。曾国藩提拔一批出身寒微但饱受程朱理学熏陶的士人为军队骨干,还大力提倡师生、亲友、同族同入湘军,甚至同在一营。“湘军既兴,兵必自招,将必亲选,饷由帅筹,故兵随将转,兵为将有。”曾国藩以“捍卫孔孟传统的中华文化遗产”为号召,以“维护纲常名教为己任”,大力激发湘军的卫道使命感。湘军士兵来源是“年轻力壮,朴实而有农夫气者为上”,士兵获得粮饷丰厚远超绿营。曾国藩非常重视各种武器的配备,近、中、远程分别用小枪、抬枪和劈山炮。曾国藩还在各地设局,对过往货物抽取厘金作为军饷,又自行设厂制造军火武器,建立自己的后勤保障体系。战斗力强悍的湘军很快成为太平军难以对付的新敌人。

-摘编自张海鹏主编《中国近代通史第二卷》

材料二:1927年9月9日,湘赣边秋收起义爆发,起义军打出自己的旗号-工农革命军第1军第1师。起义部队遭到优势敌人袭击,遭到严重损失,退至文家市集中。前敌委员会于文家市决策,改向山区寻找落脚点,一路打到永新县三湾村,部队只剩下不足千人。由于部队官兵成分复杂,政治觉悟参差不齐,军官对士兵的管理全靠命令和体罚,以致全无民主气氛,内部关系紧张。毛泽东在三湾实行改编,重建部队的军事、政治制度。对于不愿意跟共产党走的,发给路费;在连以上成立士兵委员会,参与军事和经济管理,实行官兵平等,禁止打骂和体罚;健全党的组织,党支部建在连上,在营、团设党委,加强党对军队的指挥和管理。在进军井冈山的过程中,毛泽东向官兵宣布了三项纪律:行动听指挥,不拿群众一个红薯,打土豪要归公;后来又提出了六项注意:上门板,捆铺草,说话和气,买卖公平,借东西要还,损坏东西要赔。毛泽东在三湾对部队的改编,成为此后中共创建新型军队的一个重要开端。

-摘编自张海鹏主编《中国近代通史第八卷》

(1)根据材料一概括湘军的特点,并结合所学知识说明湘军对近代中国社会的重要影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出三湾改编后的军队“新”在何处。

(3)根据材料二并结合所学知识,简述三湾改编的历史意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料-19世纪中期,英国关于社会问题的基本观念集中体现在穆勒和斯宾塞等人的思想中。穆勒认为应该对穷人提供帮助,需要解决的重要问题是如何最大程度地给予穷人必要帮助而又尽量不使其过分依赖这种帮助,实现这一目标的办法是实施有限救济,尤其是以不损害个人自助精神和自立意识为界限。斯宾塞则系统全面地阐述了反对政府济贫的原因。他认为,政府济贫计划与自然和社会进化规律相违背,不利于培养人们适应社会性状态的能力。

-摘编自丁建定《社会福利思想》

材料二20世纪30至40年代,英国社会民主主义者柯尔指出,建立有效的社会保障制度,将每一个英国民众的基本生活维持在一定水平,是国家的责任。他认为,保证民众具有合理的基本收入是社会保障制度的重要目标,实现这一目标的途径有二:一是把合法工资章程的适用范围扩大到所有行业;二是让那些贫困者可以从国家得到一些补助。他还认为,必须制定最低基本生活标准,以保障广大民众的正常生活。显然,以柯尔为代表的英国社会福利思想界,已经不把济贫法制度作为主要关注点,而是将如何发展和完善新型社会保障制度作为其关注的焦点。

-摘编自丁建定《英国济贫法制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明穆勒和斯宾塞社会保障思想的主要差异,并指出其形成的共同时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述柯尔社会保障思想的核心观点及其影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料对于中国古代社会能否向近代社会转型,中外学者向来有不同看法,争论的焦点主要集中在明代中后期至清代中叶。有学者认为,明清时期,中华帝国是“一具涂着香料、裹着丝绸、写着象形文字的木乃伊,它的内部循环就如同一只冬眠鼠那样”。在世界历史的局外,中国一向是固定静止、闭关自守的。然而,一些历史学家对上述概括提出了不同的认识。他们认为封建社会的长期性,并不意味着中国社会停滞,社会总还是在变化的。这种变化,因为微小,仅以前后相接的两个朝代而论可能不太明显,但隔开几个朝代加以比较,是能够看得出来的,可以说:代代相承,变化微渐。但是,在明清时期,中国社会一度出现过比较明显的转变迹象。

-摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

评材料中关于中国社会转型的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

阅读下列材料,回答问题。

材料中国近代以来,一直存在着国民素质与民主政治的关系问题的争论。梁启超强调:“苟有新民(指经过思想启蒙和教育培植而具有公民权利责任意识的新国民),何患无新制度?无新政府?无新国家?非尔者,则虽今日变一法,明日易一人,东涂西抹,学步效颦,吾未见其能济也。”

孙中山则主张:“许多人以为中国不适用民主政府,因为人民知识程度太低。我不信有这话......人民是民国的主人,他只要能指定出一个目标来,象(像)坐汽车的一般。至于如何做去,自有有技能的各种专门人才在。所以,人民知识程度虽低,只要说得出要到那里'一句话来,就无害于民主政治。”

-摘自梁启超《论新民为今日中国第一急务》《孙中山文集·关于民主政治》

结合材料及所学知识,探讨国民素质与民主政治的关系。(说明:可以就材料中某一观点进行探讨,也可以提出新的观点并加以论证。要求观点明确、史实准确、史论结合。)

2025届广东省深圳市建文教育集团两学部高三上学期1月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

这两份试卷均围绕历史学科展开,包含选择题与非选择题,涵盖中国史和世界史多个时期的政治、经济、文化等知识点,考查学生对历史知识的理解、分析及运用能力。以下是对《广东省建文教育集团两学部 1 月第一次模拟》答案的简析:

1.答案:B

简析:材料核心是儒学在道家批评下成长,子思重新确立儒家思想格局。这突出了儒家善于学习他人观点促进自身发展的特点,B 正确。材料仅涉及儒道两家,不能体现 “诸多思想流派互相对立辩难”,A 错误;材料未提及 “天人合一” 思想内涵的变化,C 错误;仅儒道交流不能代表 “诸子百家在思想碰撞中融合”,D 错误。

2.答案:A

简析:汉武帝赐滇王印,意味着云南地区接受中央政府管辖,A 正确。班固在燕然山刻石纪功,不能直接表明对匈奴地区实现了有效管辖,B 错误;西晋颁发给内迁少数民族酋长 “晋归义羌侯” 印文,主要促进的是西北边疆与中原的交流,而非东北,C 错误;统一多民族国家疆域基本奠定是在清朝,D 错误 。

3.答案:C

简析:魏晋南北朝时期,北方少数民族大量内迁到中原地区,同时中原地区因战乱,汉族民众大量南迁到江南地区,符合图示人口迁移趋势,C 正确。春秋战国、秦汉、明清时期的人口迁移特征与图示不符,A、B、D 错误。

4.答案:B

简析:输庸代役允许农民以绢或布代替徭役,使农民能有更多时间从事农业生产,保证了农业生产时间,B 正确。输庸代役一定程度上减轻了农民负担,A 错误;材料未体现税收名目简化,C 错误;“解决了” 政府财政问题说法过于绝对,D 错误。

5.答案:C

简析:宋朝平民家庭士人进入政坛,婚姻择偶不再注重祖先声望,“取士不问家世,婚姻不问阀阅”,这些现象反映出当时门第观念淡化,C 正确。材料强调的是门第观念变化,而非婚姻择偶自由,A 错误;宋朝等级差别并未消失,B 错误;材料主旨不是科举制快速发展,D 错误。

6.答案:D

简析:李贽批判儒家思想,挑战孔子权威。A、B、C 选项都是对孔子和儒家的肯定,不符合李贽思想。D 选项 “圣人之道无异于百姓日用” 体现了李贽的 “反正统意识”,符合题意,D 正确。

7.答案:B

简析:1840 - 1860 年间只有少数人认识到西方到来的 “变局”,1861 年后才有更多士人认识到其重要意义,说明国人对鸦片战争后的变局认识滞后,B 正确。林则徐是开眼看世界第一人,A 错误;材料未体现师夷长技成为社会共识,C 错误;第一次鸦片战争后中国社会就已发生巨变,D 错误。

8.答案:A

简析:中国同盟会制定的《中国同盟会革命方略》对革命各方面进行详细规定,目的是为资产阶级民主革命明确方向,A 正确。1906 年封建帝制尚未结束,不存在复辟问题,B 错误;总结经验教训不是根本目的,C 错误;材料未体现对工农大众的动员,D 错误。

9.答案:C

简析:材料强调中共总结东北抗日游击战争经验教训,突出巩固和扩大抗日民族统一战线的重要性,这体现了中共在东北地区长期坚持抗日斗争,②④正确;材料总结的是东北抗日经验,并非全面抗战经验,①错误;材料未直接体现为抗战胜利做准备,③错误。C 正确。

10.答案:D

简析:2003 年后,中国社会主义市场经济体制逐步完善,资源配置方式的变化推动了经济发展,D 正确。1700 - 1820 年工业革命未对中国经济增长产生直接促进作用,A 错误;1870 - 1913 年中国闭关锁国局面已被打破,B 错误;1950 - 1973 年计划经济体制对中国经济发展起到过积极推动作用,并非停滞不前,C 错误。

11.答案:C

简析:中古西欧城市工商业发展支持国王强化王权,且其活动加强了地区间经济文化联系,有助于王权强化和统一国家形成,C 正确。材料未涉及基督教会思想控制,A 错误;材料未提及城市自治和大学教育,B 错误;“摧毁了” 封建庄园农奴制经济基础说法过于绝对,D 错误。

12.答案:C

简析:1630 - 1750 年间,英国人均糖消费量增加、价格下降,精英食谱中香料价格也下降,这是因为新航路开辟后,商品的世界流动加强,商品供应增加导致价格下降,C 正确。材料体现的是商品流动现象,并非新的社会问题,A 错误;材料未涉及民众饮食结构,B 错误;英国贵族阶层并未没落,D 错误。

13.答案:B

简析:1960 - 1980 年美国白领工人、专家与技术人员等比例上升,这是由于科学技术新发展,对专业人才需求增加,B 正确。社会运动与劳动力职业分布变化无关,A 错误;国家宏观调控主要针对经济政策,对劳动力职业分布无直接影响,C 错误;社会结构新变化是结果,不是原因,D 错误。

14.答案:A

简析:法国《1875 年宪法》规定统治过法国的家族不得当选总统,《中华民国临时约法》因孙中山让位袁世凯确定责任内阁制,这两部法律都存在因人设法的情况,是特殊条件下的产物,A 正确。法国规定未体现釜底抽薪,B 错误;法国规定未剥夺权贵政治权利,C 错误;中国临时约法未真正确立民主共和制度,D 错误。

15.答案:D

简析:中国抗日根据地印制的海报将日本法西斯打入棺材,寓意法西斯必然灭亡,反映出反法西斯符合各国民众利益,D 正确。材料无法体现对日本军心的影响,A 错误;斯大林格勒战役是苏德战场转折点,材料未涉及,B 错误;材料未体现中苏结成友好同盟关系,C 错误。

16.答案:A

简析:雅尔塔协定是二战时苏美英关于日本的秘密协定,战后美苏对抗,美国不承认该协定,表明美国坚持对苏 “冷战”,A 正确。美国此时与苏联对抗,并非结盟,B 错误;材料主要体现美苏关系,不是牵制国会立法权,C 错误;美国目的是称霸,不是维护两极格局,D 错误。

17.答案:

特点:以地域乡情为连接纽带,地域色彩浓厚;士兵对将领绝对依赖,军队私人化;以儒学思想封建礼教为思想支柱;军队采用西式武器装备。

影响:镇压了太平天国运动,使得清政府的统治得以延续;推动近代中国军事近代化;改变了清政府权力结构,汉族地主官僚掌握大权;成为近代军阀制度的始作俑者。

“新” 在何处:军队在党的领导下,有明确的政治信仰和奋斗目标;军队内部官兵平等,具有民主性;军队纪律严明,代表工农利益。

意义:确立了党对军队的绝对领导和军队的优良作风;增强革命军队凝聚力和战斗力,有利于根据地创建;奠定了新型人民军队的基础。

简析:湘军特点从人员构成、组织关系、思想引导和武器装备等方面概括;影响从对太平天国运动、军事近代化、清政府权力结构和近代军阀制度等方面分析。三湾改编后的 “新” 从领导力量、内部关系和代表利益等方面阐述;意义从党对军队领导、军队建设和革命根据地发展等方面归纳。

18.答案:

差异:穆勒主张对穷人实施有限救济;斯宾塞则反对政府济贫。

时代背景:工业革命基本完成;社会两极分化日益严重;自由主义经济思想盛行。

核心观点:建立有效的社会保障制度。

影响:推动了二战后英国社会保障制度的发展与完善;为二战后 “福利国家” 制度的形成奠定了理论基础;有利于保障英国民众的正常生活;有利于缓和阶级矛盾,稳定社会秩序;推动了二战后英国政府职能的转变。

简析:穆勒和斯宾塞的差异直接从材料中提炼。时代背景结合 19 世纪中期工业革命完成后的社会经济状况分析。柯尔的核心观点明确是建立有效社会保障制度;影响从对英国社会保障制度、“福利国家” 建设、民众生活、社会秩序和政府职能等方面思考。

19.答案:

示例一:赞成中国社会并未在明清时期发生转型,仍然处于停止状态。理由:政治上专制集权极端强化;经济上小农经济占主导,未实现转型;思想文化上理学主导,八股取士禁锢思想;科学技术上多为总结性著作,未产生近代自然科学。综上,明清时期中国逐渐落后于世界潮流。

示例二:赞成中国社会在明清时期发生转型,处于社会变迁过程中。理由:政治上封建制度渐趋衰落;经济上农耕经济高度发展,出现资本主义萌芽等;思想文化上早期民主启蒙思想萌发,西学东渐开启。综上,明清时期是社会新旧转换的过渡阶段。

示例三:两种观点各有道理,明清时期社会具有承古萌新的特点。

简析:示例一从政治、经济、思想文化和科学技术方面列举明清时期体现社会停滞的特征;示例二则列举体现社会转型的相关史实;示例三综合考虑两种观点,指出明清社会的双重特点。

20.答案:

示例 1:国民素质高低与实现民主政治密切相关。如戊戌变法因国民素质低、民权思想传播有限而失败;北美人民受启蒙思想影响,公民意识强,成功确立民主共和制。可见,国民素质影响民主政治实现。

示例 2:国民素质高低与实现民主政治无关。如中国新民主主义革命在国民民主观念缺乏的情况下成功确立新民主主义民主政治;近代法国启蒙思想盛行,但政局动荡,难以实现稳定民主政治。可见,国民素质与民主政治实现关系不大。

简析:示例 1 通过对比戊戌变法和北美独立战争,从正反两方面说明国民素质对民主政治实现的重要性;示例 2 以中国新民主主义革命和近代法国为例,阐述国民素质与民主政治实现之间不存在必然联系。

学校:姓名:班级:考号:

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.当孔子拜访老子并受到老子的建议与批评之后;虽然孔子也有“道不同,不相为谋”的感慨,但儒学却在道家的批评中成长起来。于是这就有了子思(孔子的嫡孙)所谓的“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”的中庸及其对儒家思想格局的重新确立。这反映了()

A.诸多思想流派互相对立辩难 B.儒家善于学习而成长的传统

C.天人合一思想具有不同内涵 D.诸子百家在思想碰撞中融合

2.下表相关史料反映了中国古代边疆治理的情况,史实与结论对应正确的是()

3.如图为中国古代人口迁移趋势示意图。以下符合该趋势的历史时期是()

A.春秋战国时期 B.秦汉时期 C.魏晋南北朝时期 D.明清时期

4.唐朝规定每丁每年要服徭役20天,如不能服役,则按日计算,每天交绢3尺或布3.75尺,代替徭役,这叫输庸代役。输庸代役()

A.使农民负担暴增 B.有利于保证农业生产时间

C.简化了税收名目 D.解决了政府的财政问题

5.宋朝时,大批平民家庭的士人进入政坛,不少官居高位,给政治增添了活力。人们的婚姻择偶,也不再关心祖先声望。社会上出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象。这反映出当时()

A.婚姻择偶自由 B.等级差别的消失 C.门第观念淡化 D.科举制快速发展

6.某同学参观李贽故居,最有可能看到的字幅是()

A.“天不生仲尼,万古为彻夜” B.“儒家经典是“万世之至论”

C.“仲尼之道,广大悠久,与天地并” D.“圣人之道无异于百姓日用”

7.现有史料表明,1840-1860年之间只有扬州秀才黄钧宰在1844年称西方人的到来是一大“变局”,但是在 1861年以后,许多士绅认识到了这一事件的重要意义。据统计,从1861-1900年至少有43位士人,如王韬、丁日昌、李鸿章、张之洞等人都评价了这种巨变。这表明()

A.黄钧宰是研究西方的第一人 B.国人对鸦片战争后的变局认识迟滞

C.师夷长技逐渐成为社会共识 D.第二次鸦片战争才开启了这种巨变

8.1906年秋冬间,孙中山与黄兴、章太炎等人在日本制定了《中国同盟会革命方略》,有《军政府宣言》等13个文件,规定了革命纲领与革命程序、国民军的建制及其奖惩制度、武装起义及其善后措施、对外政策等。该革命方略旨在()

A.为资产阶级民主革命指明方向 B.防止封建帝制在中国的复辟

C.全面总结以往起义的经验教训 D.充分动员工农大众参加斗争

9.1938年,中共中央机关刊物《解放》周刊连续发表文章,总结七年来党在东北抗日游击战争中的经验教训,其根本经验的第一条便是“巩固和扩大抗日民族统一战线,分裂则败,联合则胜,成为铁一般的定律”。这是中国共产党总结东北抗日斗争经验教训的第一次尝试。材料反映了中国共产党()

①总结全面抗战的经验教训

②在东北地区长期坚持抗日斗争

③为抗日战争的胜利做准备

④强调抗日民族统一战线的重要性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.如图是中国占世界经济比重变化图。对该图解读准确的是()

A.1700-1820年工业革命扩展促进了中国经济增长

B.1870-1913年闭关锁国政策阻碍了中国经济发展

C.1950-1973年计划经济造成了中国经济停滞不前

D.2003年后资源配置方式变化推动了中国经济发展

11.中古西欧城市工商业的发展需要更广大的市场和更便利的经济活动空间,往往以金钱或军队支持国王强化王权,城市的工商业活动,又有助于强化不同地区之间的经济和文化联系。由此可知,城市的兴起()

A.削弱了基督教会在中世纪的思想控制 B.推动了城市自治和大学教育的发展

C.有助于王权的强化和统一国家的形成 D.摧毁了封建庄园农奴制的经济基础

121630-1680年间,英国人均糖消费量增加了4倍,零售价格却下降一半;到1750年,近100万英担的糖在英国市场销售,占进口总量的90%左右;同时,精英的食谱不再流行香料,其价格也和糖一样降了下来。这种变化表明()

A.英国出现了新的社会问题 B.民众饮食结构日益趋同

C.商品的世界流动不断加强 D.英国贵族阶层开始没落

13.如表是1960~1980年美国雇佣劳动力的职业分布情况,这一变化主要是因为()

百分比(%) 数量(千人)

1960年 1970年 1980年 1960年 1970年 1980年

白领工人 43.4 48.3 52.2 28522 38024 51882

专家与技术人员 11.4 14.2 16.1 7469 11149 15968

经理与行政人员 10.7 10.5 11.2 7067 8295 11138

销售人员 6.4 6.2 6.3 4224 4857 6303

办公室职员 14.8 17.4 18.6 9762 13723 18473

蓝领工人 36.6 35.3 31.7 24067 27807 31452

服务业工人 12.2 12.4 13.3 8023 9719 13228

农业工人 7.9 4.0 2.8 5176 3127 2741

A.战后的社会运动 B.科学技术的新发展 C.国家的宏观调控 D.

社会结构的新变化

法国《1875年宪法》的一条补充条款:“凡曾经统治过法国的家族不得当选为共和国总统”。《中华民国临时约法》根据当时孙中山将让位于袁世凯的情况,将政体确定为责任内阁制。这两项规定()

A.因人设法,特殊条件下的特别产物 B.釜底抽薪,终结了本国的君主制度

C.有的放矢,剥夺了权贵的政治权利 D.高瞻远瞩,确立了两国的共和制度

15.下图为莫斯科保卫战后中国抗日根据地印制的海报,对其理解正确的是

苏联通的两特箱的礼物

A.宣传工作动摇了日本的军心 B.苏德战场形势发生根本转变

C.中苏两国结成友好同盟关系 D.反法西斯符合各国民众利益

16.1953年2月2日,美国总统艾森豪威尔“要求国会通过决议,不承认过去与外国政府达成的秘密协定(指雅尔塔协定)”.这表明他()

A.坚持推行对苏“冷战” B.主张与苏联结成同盟

C.要牵制国会的立法权 D.极力地维护两极格局

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:由于八旗和绿营的溃败,咸丰皇帝于1853年下令各省在籍官员举办团练,组织地方武装。曾国藩提拔一批出身寒微但饱受程朱理学熏陶的士人为军队骨干,还大力提倡师生、亲友、同族同入湘军,甚至同在一营。“湘军既兴,兵必自招,将必亲选,饷由帅筹,故兵随将转,兵为将有。”曾国藩以“捍卫孔孟传统的中华文化遗产”为号召,以“维护纲常名教为己任”,大力激发湘军的卫道使命感。湘军士兵来源是“年轻力壮,朴实而有农夫气者为上”,士兵获得粮饷丰厚远超绿营。曾国藩非常重视各种武器的配备,近、中、远程分别用小枪、抬枪和劈山炮。曾国藩还在各地设局,对过往货物抽取厘金作为军饷,又自行设厂制造军火武器,建立自己的后勤保障体系。战斗力强悍的湘军很快成为太平军难以对付的新敌人。

-摘编自张海鹏主编《中国近代通史第二卷》

材料二:1927年9月9日,湘赣边秋收起义爆发,起义军打出自己的旗号-工农革命军第1军第1师。起义部队遭到优势敌人袭击,遭到严重损失,退至文家市集中。前敌委员会于文家市决策,改向山区寻找落脚点,一路打到永新县三湾村,部队只剩下不足千人。由于部队官兵成分复杂,政治觉悟参差不齐,军官对士兵的管理全靠命令和体罚,以致全无民主气氛,内部关系紧张。毛泽东在三湾实行改编,重建部队的军事、政治制度。对于不愿意跟共产党走的,发给路费;在连以上成立士兵委员会,参与军事和经济管理,实行官兵平等,禁止打骂和体罚;健全党的组织,党支部建在连上,在营、团设党委,加强党对军队的指挥和管理。在进军井冈山的过程中,毛泽东向官兵宣布了三项纪律:行动听指挥,不拿群众一个红薯,打土豪要归公;后来又提出了六项注意:上门板,捆铺草,说话和气,买卖公平,借东西要还,损坏东西要赔。毛泽东在三湾对部队的改编,成为此后中共创建新型军队的一个重要开端。

-摘编自张海鹏主编《中国近代通史第八卷》

(1)根据材料一概括湘军的特点,并结合所学知识说明湘军对近代中国社会的重要影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出三湾改编后的军队“新”在何处。

(3)根据材料二并结合所学知识,简述三湾改编的历史意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料-19世纪中期,英国关于社会问题的基本观念集中体现在穆勒和斯宾塞等人的思想中。穆勒认为应该对穷人提供帮助,需要解决的重要问题是如何最大程度地给予穷人必要帮助而又尽量不使其过分依赖这种帮助,实现这一目标的办法是实施有限救济,尤其是以不损害个人自助精神和自立意识为界限。斯宾塞则系统全面地阐述了反对政府济贫的原因。他认为,政府济贫计划与自然和社会进化规律相违背,不利于培养人们适应社会性状态的能力。

-摘编自丁建定《社会福利思想》

材料二20世纪30至40年代,英国社会民主主义者柯尔指出,建立有效的社会保障制度,将每一个英国民众的基本生活维持在一定水平,是国家的责任。他认为,保证民众具有合理的基本收入是社会保障制度的重要目标,实现这一目标的途径有二:一是把合法工资章程的适用范围扩大到所有行业;二是让那些贫困者可以从国家得到一些补助。他还认为,必须制定最低基本生活标准,以保障广大民众的正常生活。显然,以柯尔为代表的英国社会福利思想界,已经不把济贫法制度作为主要关注点,而是将如何发展和完善新型社会保障制度作为其关注的焦点。

-摘编自丁建定《英国济贫法制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明穆勒和斯宾塞社会保障思想的主要差异,并指出其形成的共同时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述柯尔社会保障思想的核心观点及其影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料对于中国古代社会能否向近代社会转型,中外学者向来有不同看法,争论的焦点主要集中在明代中后期至清代中叶。有学者认为,明清时期,中华帝国是“一具涂着香料、裹着丝绸、写着象形文字的木乃伊,它的内部循环就如同一只冬眠鼠那样”。在世界历史的局外,中国一向是固定静止、闭关自守的。然而,一些历史学家对上述概括提出了不同的认识。他们认为封建社会的长期性,并不意味着中国社会停滞,社会总还是在变化的。这种变化,因为微小,仅以前后相接的两个朝代而论可能不太明显,但隔开几个朝代加以比较,是能够看得出来的,可以说:代代相承,变化微渐。但是,在明清时期,中国社会一度出现过比较明显的转变迹象。

-摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

评材料中关于中国社会转型的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

阅读下列材料,回答问题。

材料中国近代以来,一直存在着国民素质与民主政治的关系问题的争论。梁启超强调:“苟有新民(指经过思想启蒙和教育培植而具有公民权利责任意识的新国民),何患无新制度?无新政府?无新国家?非尔者,则虽今日变一法,明日易一人,东涂西抹,学步效颦,吾未见其能济也。”

孙中山则主张:“许多人以为中国不适用民主政府,因为人民知识程度太低。我不信有这话......人民是民国的主人,他只要能指定出一个目标来,象(像)坐汽车的一般。至于如何做去,自有有技能的各种专门人才在。所以,人民知识程度虽低,只要说得出要到那里'一句话来,就无害于民主政治。”

-摘自梁启超《论新民为今日中国第一急务》《孙中山文集·关于民主政治》

结合材料及所学知识,探讨国民素质与民主政治的关系。(说明:可以就材料中某一观点进行探讨,也可以提出新的观点并加以论证。要求观点明确、史实准确、史论结合。)

2025届广东省深圳市建文教育集团两学部高三上学期1月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

这两份试卷均围绕历史学科展开,包含选择题与非选择题,涵盖中国史和世界史多个时期的政治、经济、文化等知识点,考查学生对历史知识的理解、分析及运用能力。以下是对《广东省建文教育集团两学部 1 月第一次模拟》答案的简析:

1.答案:B

简析:材料核心是儒学在道家批评下成长,子思重新确立儒家思想格局。这突出了儒家善于学习他人观点促进自身发展的特点,B 正确。材料仅涉及儒道两家,不能体现 “诸多思想流派互相对立辩难”,A 错误;材料未提及 “天人合一” 思想内涵的变化,C 错误;仅儒道交流不能代表 “诸子百家在思想碰撞中融合”,D 错误。

2.答案:A

简析:汉武帝赐滇王印,意味着云南地区接受中央政府管辖,A 正确。班固在燕然山刻石纪功,不能直接表明对匈奴地区实现了有效管辖,B 错误;西晋颁发给内迁少数民族酋长 “晋归义羌侯” 印文,主要促进的是西北边疆与中原的交流,而非东北,C 错误;统一多民族国家疆域基本奠定是在清朝,D 错误 。

3.答案:C

简析:魏晋南北朝时期,北方少数民族大量内迁到中原地区,同时中原地区因战乱,汉族民众大量南迁到江南地区,符合图示人口迁移趋势,C 正确。春秋战国、秦汉、明清时期的人口迁移特征与图示不符,A、B、D 错误。

4.答案:B

简析:输庸代役允许农民以绢或布代替徭役,使农民能有更多时间从事农业生产,保证了农业生产时间,B 正确。输庸代役一定程度上减轻了农民负担,A 错误;材料未体现税收名目简化,C 错误;“解决了” 政府财政问题说法过于绝对,D 错误。

5.答案:C

简析:宋朝平民家庭士人进入政坛,婚姻择偶不再注重祖先声望,“取士不问家世,婚姻不问阀阅”,这些现象反映出当时门第观念淡化,C 正确。材料强调的是门第观念变化,而非婚姻择偶自由,A 错误;宋朝等级差别并未消失,B 错误;材料主旨不是科举制快速发展,D 错误。

6.答案:D

简析:李贽批判儒家思想,挑战孔子权威。A、B、C 选项都是对孔子和儒家的肯定,不符合李贽思想。D 选项 “圣人之道无异于百姓日用” 体现了李贽的 “反正统意识”,符合题意,D 正确。

7.答案:B

简析:1840 - 1860 年间只有少数人认识到西方到来的 “变局”,1861 年后才有更多士人认识到其重要意义,说明国人对鸦片战争后的变局认识滞后,B 正确。林则徐是开眼看世界第一人,A 错误;材料未体现师夷长技成为社会共识,C 错误;第一次鸦片战争后中国社会就已发生巨变,D 错误。

8.答案:A

简析:中国同盟会制定的《中国同盟会革命方略》对革命各方面进行详细规定,目的是为资产阶级民主革命明确方向,A 正确。1906 年封建帝制尚未结束,不存在复辟问题,B 错误;总结经验教训不是根本目的,C 错误;材料未体现对工农大众的动员,D 错误。

9.答案:C

简析:材料强调中共总结东北抗日游击战争经验教训,突出巩固和扩大抗日民族统一战线的重要性,这体现了中共在东北地区长期坚持抗日斗争,②④正确;材料总结的是东北抗日经验,并非全面抗战经验,①错误;材料未直接体现为抗战胜利做准备,③错误。C 正确。

10.答案:D

简析:2003 年后,中国社会主义市场经济体制逐步完善,资源配置方式的变化推动了经济发展,D 正确。1700 - 1820 年工业革命未对中国经济增长产生直接促进作用,A 错误;1870 - 1913 年中国闭关锁国局面已被打破,B 错误;1950 - 1973 年计划经济体制对中国经济发展起到过积极推动作用,并非停滞不前,C 错误。

11.答案:C

简析:中古西欧城市工商业发展支持国王强化王权,且其活动加强了地区间经济文化联系,有助于王权强化和统一国家形成,C 正确。材料未涉及基督教会思想控制,A 错误;材料未提及城市自治和大学教育,B 错误;“摧毁了” 封建庄园农奴制经济基础说法过于绝对,D 错误。

12.答案:C

简析:1630 - 1750 年间,英国人均糖消费量增加、价格下降,精英食谱中香料价格也下降,这是因为新航路开辟后,商品的世界流动加强,商品供应增加导致价格下降,C 正确。材料体现的是商品流动现象,并非新的社会问题,A 错误;材料未涉及民众饮食结构,B 错误;英国贵族阶层并未没落,D 错误。

13.答案:B

简析:1960 - 1980 年美国白领工人、专家与技术人员等比例上升,这是由于科学技术新发展,对专业人才需求增加,B 正确。社会运动与劳动力职业分布变化无关,A 错误;国家宏观调控主要针对经济政策,对劳动力职业分布无直接影响,C 错误;社会结构新变化是结果,不是原因,D 错误。

14.答案:A

简析:法国《1875 年宪法》规定统治过法国的家族不得当选总统,《中华民国临时约法》因孙中山让位袁世凯确定责任内阁制,这两部法律都存在因人设法的情况,是特殊条件下的产物,A 正确。法国规定未体现釜底抽薪,B 错误;法国规定未剥夺权贵政治权利,C 错误;中国临时约法未真正确立民主共和制度,D 错误。

15.答案:D

简析:中国抗日根据地印制的海报将日本法西斯打入棺材,寓意法西斯必然灭亡,反映出反法西斯符合各国民众利益,D 正确。材料无法体现对日本军心的影响,A 错误;斯大林格勒战役是苏德战场转折点,材料未涉及,B 错误;材料未体现中苏结成友好同盟关系,C 错误。

16.答案:A

简析:雅尔塔协定是二战时苏美英关于日本的秘密协定,战后美苏对抗,美国不承认该协定,表明美国坚持对苏 “冷战”,A 正确。美国此时与苏联对抗,并非结盟,B 错误;材料主要体现美苏关系,不是牵制国会立法权,C 错误;美国目的是称霸,不是维护两极格局,D 错误。

17.答案:

特点:以地域乡情为连接纽带,地域色彩浓厚;士兵对将领绝对依赖,军队私人化;以儒学思想封建礼教为思想支柱;军队采用西式武器装备。

影响:镇压了太平天国运动,使得清政府的统治得以延续;推动近代中国军事近代化;改变了清政府权力结构,汉族地主官僚掌握大权;成为近代军阀制度的始作俑者。

“新” 在何处:军队在党的领导下,有明确的政治信仰和奋斗目标;军队内部官兵平等,具有民主性;军队纪律严明,代表工农利益。

意义:确立了党对军队的绝对领导和军队的优良作风;增强革命军队凝聚力和战斗力,有利于根据地创建;奠定了新型人民军队的基础。

简析:湘军特点从人员构成、组织关系、思想引导和武器装备等方面概括;影响从对太平天国运动、军事近代化、清政府权力结构和近代军阀制度等方面分析。三湾改编后的 “新” 从领导力量、内部关系和代表利益等方面阐述;意义从党对军队领导、军队建设和革命根据地发展等方面归纳。

18.答案:

差异:穆勒主张对穷人实施有限救济;斯宾塞则反对政府济贫。

时代背景:工业革命基本完成;社会两极分化日益严重;自由主义经济思想盛行。

核心观点:建立有效的社会保障制度。

影响:推动了二战后英国社会保障制度的发展与完善;为二战后 “福利国家” 制度的形成奠定了理论基础;有利于保障英国民众的正常生活;有利于缓和阶级矛盾,稳定社会秩序;推动了二战后英国政府职能的转变。

简析:穆勒和斯宾塞的差异直接从材料中提炼。时代背景结合 19 世纪中期工业革命完成后的社会经济状况分析。柯尔的核心观点明确是建立有效社会保障制度;影响从对英国社会保障制度、“福利国家” 建设、民众生活、社会秩序和政府职能等方面思考。

19.答案:

示例一:赞成中国社会并未在明清时期发生转型,仍然处于停止状态。理由:政治上专制集权极端强化;经济上小农经济占主导,未实现转型;思想文化上理学主导,八股取士禁锢思想;科学技术上多为总结性著作,未产生近代自然科学。综上,明清时期中国逐渐落后于世界潮流。

示例二:赞成中国社会在明清时期发生转型,处于社会变迁过程中。理由:政治上封建制度渐趋衰落;经济上农耕经济高度发展,出现资本主义萌芽等;思想文化上早期民主启蒙思想萌发,西学东渐开启。综上,明清时期是社会新旧转换的过渡阶段。

示例三:两种观点各有道理,明清时期社会具有承古萌新的特点。

简析:示例一从政治、经济、思想文化和科学技术方面列举明清时期体现社会停滞的特征;示例二则列举体现社会转型的相关史实;示例三综合考虑两种观点,指出明清社会的双重特点。

20.答案:

示例 1:国民素质高低与实现民主政治密切相关。如戊戌变法因国民素质低、民权思想传播有限而失败;北美人民受启蒙思想影响,公民意识强,成功确立民主共和制。可见,国民素质影响民主政治实现。

示例 2:国民素质高低与实现民主政治无关。如中国新民主主义革命在国民民主观念缺乏的情况下成功确立新民主主义民主政治;近代法国启蒙思想盛行,但政局动荡,难以实现稳定民主政治。可见,国民素质与民主政治实现关系不大。

简析:示例 1 通过对比戊戌变法和北美独立战争,从正反两方面说明国民素质对民主政治实现的重要性;示例 2 以中国新民主主义革命和近代法国为例,阐述国民素质与民主政治实现之间不存在必然联系。

同课章节目录