2025届安徽省涡阳县蔚华中学高三上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届安徽省涡阳县蔚华中学高三上学期12月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 437.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三上学期12月份月考

历史

第I卷选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.良渚古城遗址位于浙江余姚,距今约5300-4300年。城内外贵族墓地里随葬玉琮、玉钺、玉璧等数十件至上百件精美的玉器,而城外很多普通墓地随葬品稀少。这表明当时()

A.处于新石器时代的早期

B.社会阶级分化很明显

C.处于母系氏族社会阶段

D.经济发展水平非常高

2.《左传》载:桓公二年鲁国大夫臧哀伯批评桓公“取郜(国)大鼎于宋”且“纳于大庙”,劝谏曰:“君人者,将昭德塞违,以临照百官”。当时周王朝的内史也肯定了臧哀伯“君违,不忘谏之以德”的贵族风范。这从侧面反映出当时()

A.礼制秩序受冲击

B.儒学成为治国准则

C.谏官的地位提高

D.原始民主制度盛行

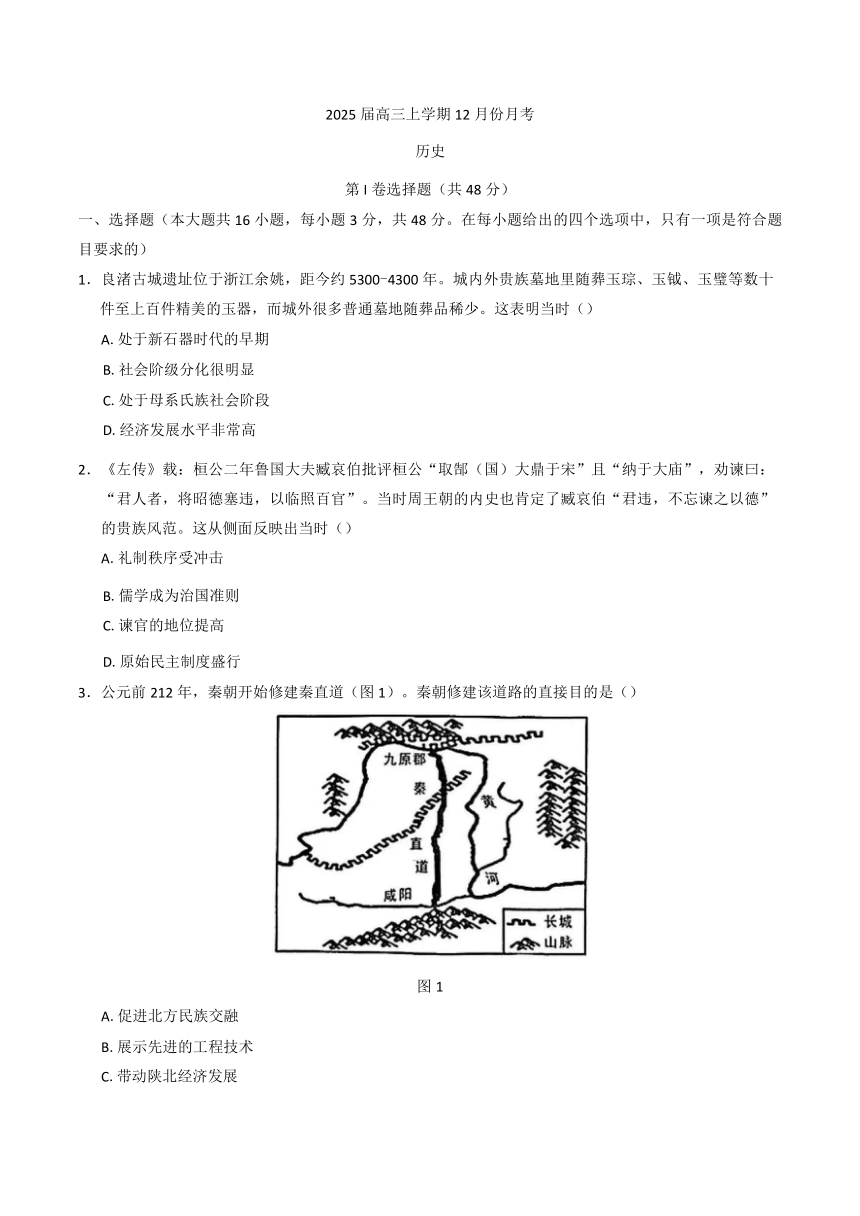

3.公元前212年,秦朝开始修建秦直道(图1)。秦朝修建该道路的直接目的是()

图1

A.促进北方民族交融

B.展示先进的工程技术

C.带动陕北经济发展

D.抵御游牧民族的侵扰

4.西汉时出现了高头大马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等几十种物产;这一时期丝和丝织品在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了耕种、打井和炼铁等技术并用于发展生产。这些现象的出现主要得益于()

A.西汉经济发展市场需求扩大

B.中国丝织品在欧洲备受推崇

C.张骞出使西域开辟丝绸之路

D.中外农业生产水平稳步提升

5.东晋初年,侨姓士族强作吴语以笼络不愿说北语的吴地士大夫。但是到了刘宋时,吴地士大夫在正式场合(如朝廷议论、社会交际时)说吴语者反而成了少数。这一现象表明东晋南朝时期()

A.集权政治体制得到加强

B.中原地区经济影响力增强

C.统治集团内部矛盾消弭

D.江南地区的文化逐渐交融

6.中国经济史专家全汉昇先生称:“隋炀帝因为要游幸江都而开凿的运河,完成不久以后......变为唐宋帝国的大动脉。“其强调的是隋炀帝开凿大运河()

A.加快了隋朝一统天下进程B.促进了南北经济文化交流

C.为唐朝的统一奠定了基础D.造就了唐宋帝国空前繁荣

7.唐代前期,户籍是统计人口、征发赋役的依据。所有人丁必须编入户籍,未经许可,百姓不得随意迁移,如迁移需要得到地方官府的批准,并且要办理相关手续。唐代中后期,赋役户籍著录时已出现了商贩客户。这一变化反映出()

A.政府放弃对人口的管控

B.赋税征收逐渐实现货币化

C.人身依附关系逐渐松弛

D.藩镇割据导致户籍的紊乱

8.唐朝时期,新罗人崔致远十二岁时留学中国,十八岁时进士及第。他居唐十六年后回国,被誉为“汉诗学宗师”,其汉文著作《桂苑笔耕集》流传至今。崔致远的经历反映出当时()

A.行政体系日臻完善

B.政治风气相当宽松

C.门第观念较为淡化

D.中华文化影响巨大

9.下表是不同人物对王安石的评价。据此得出的认识正确的是()

人物 评价

司马光 文章、节义过人处甚多,但性不晓事,而喜遂非。致忠直疏远,谗佞辐辏,败坏百度,以至于此

梁启超 若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣

毛泽东 (王安石)可谓有专门之学者矣,而卒以败者,无通识,并不周知社会之故,而行不适之策也

A.对人物的评价受制于特定历史条件

B.同时代人因有直观感受评价更加准确

C.后人因掌握丰富资料评价较为全面

D.历史人物的评价只看其贡献

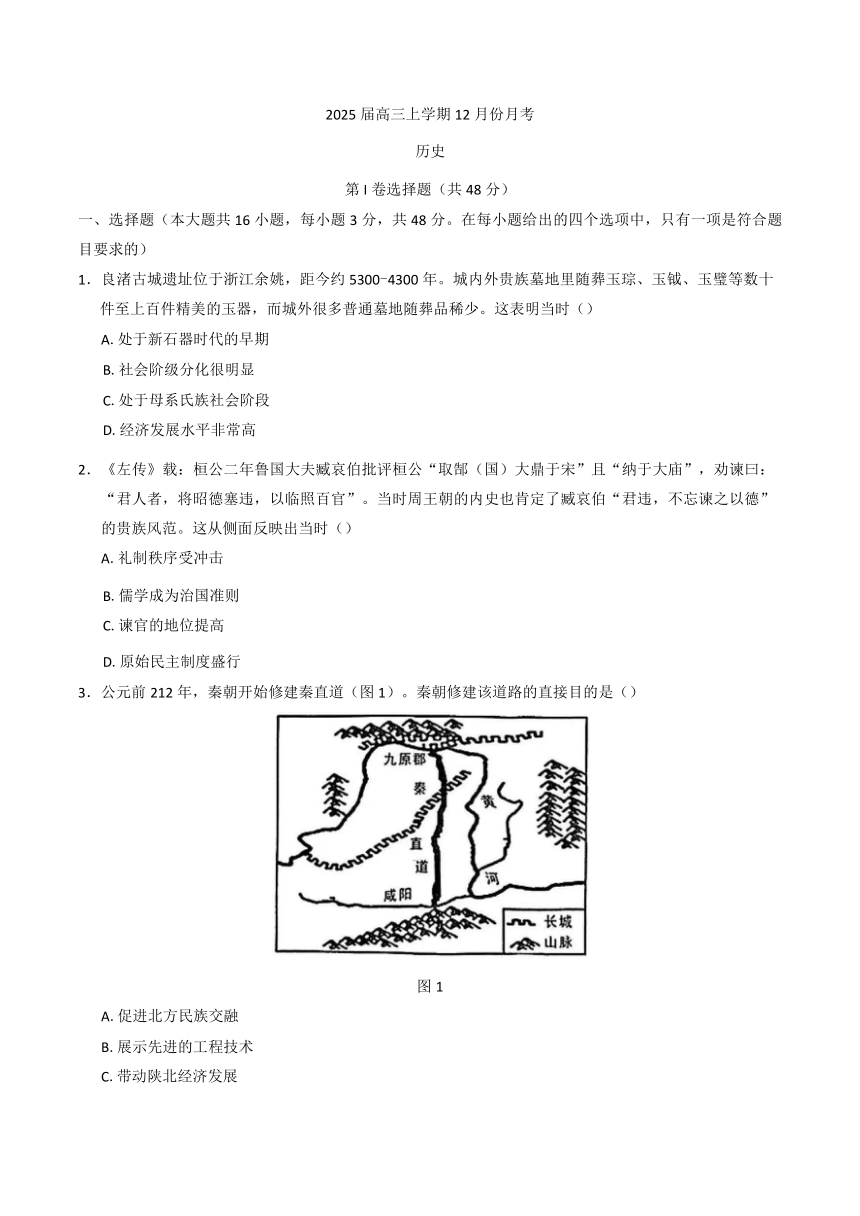

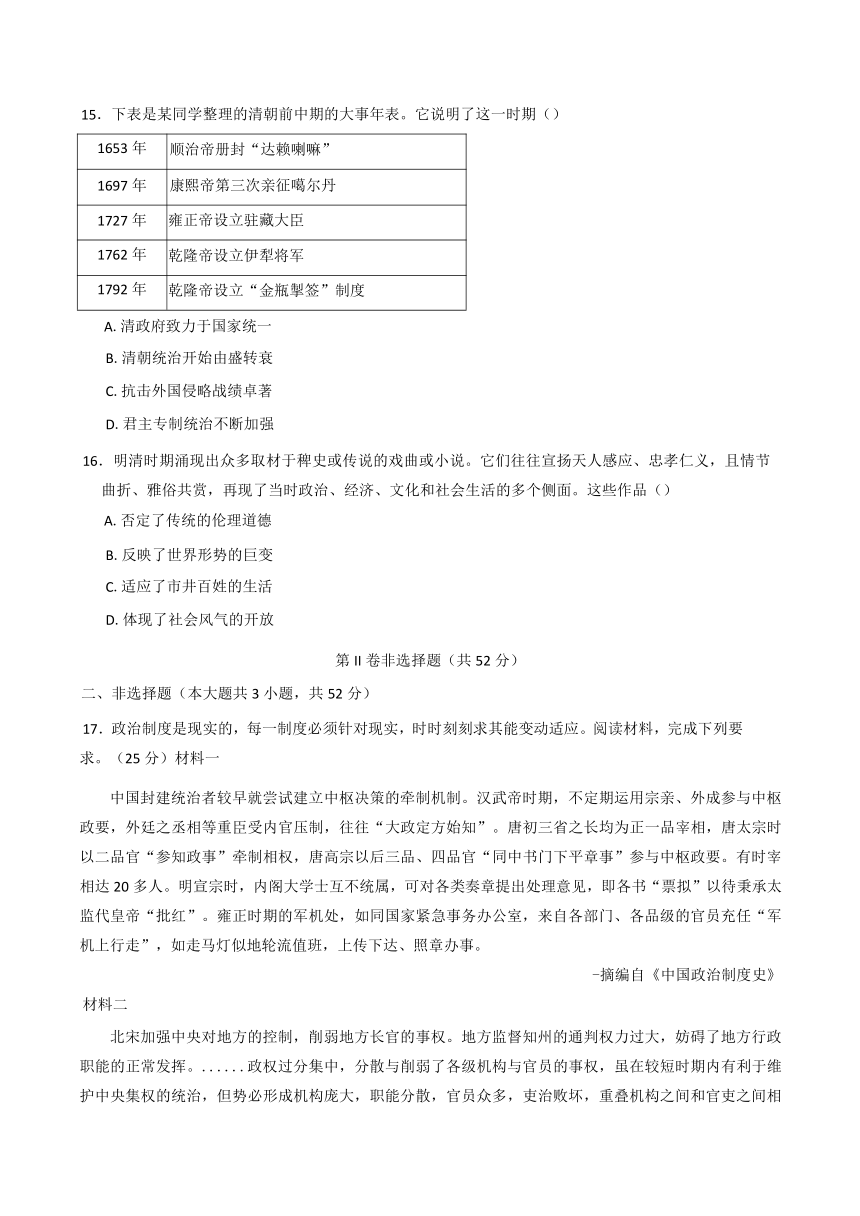

10.图2所示是宣化(今河北张家口)江墓中的壁画《散乐图》,图中人物服饰采用宋制,辽朝政府坚持契丹人和汉人的服饰、发饰并存,采用“北班国制,南班汉制,从其便焉”的原则。据此可知,辽政权()

图2

A.践行了儒家的仁政

B.注重维护社会稳定

C.极力发展民族经济

D.全面接受了汉文化

11.下表为东晋至宋朝入仕群体中寒门子弟所占比例变化简表,表中变化出现的主要原因是()

朝代 东开 降 店 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.儒学正统地位的确立

B.社会阶层的流动

C.科举制度的创立发展

D.门第观念的淡化

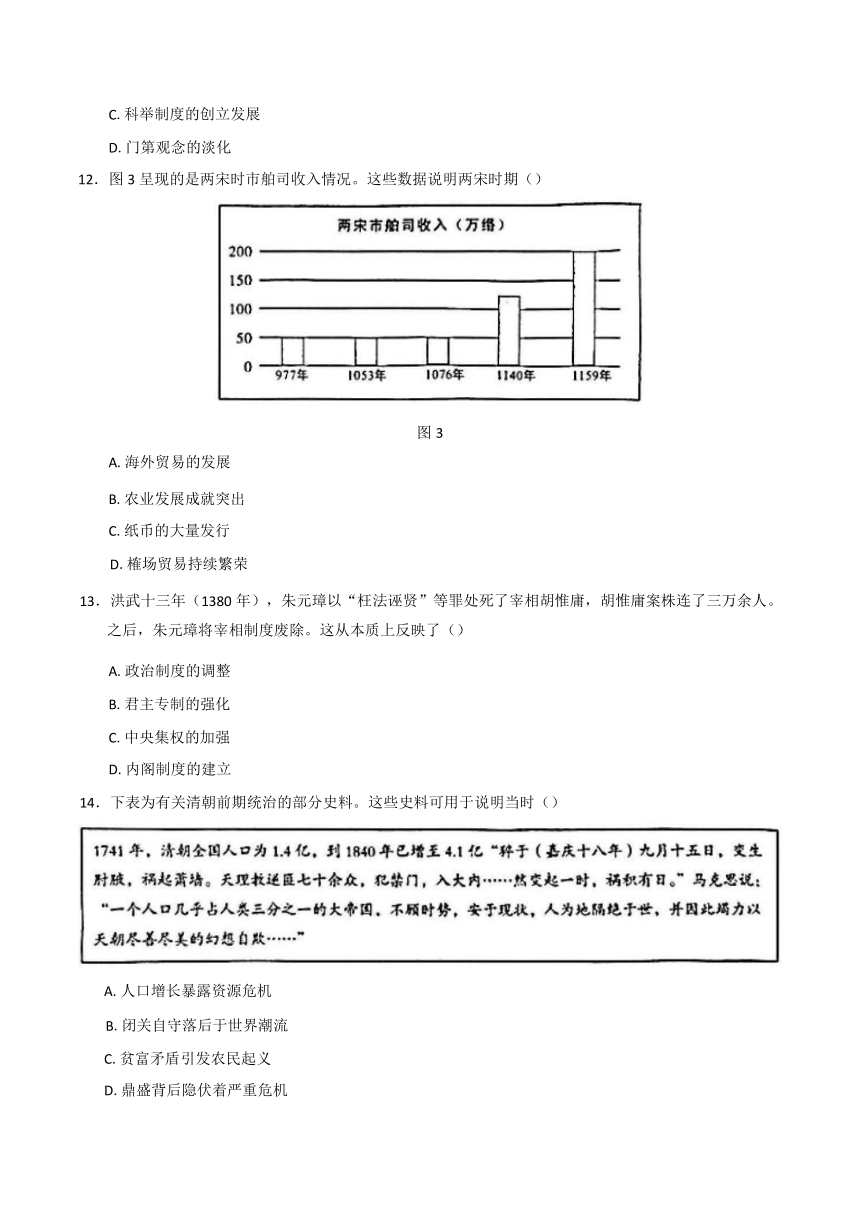

12.图3呈现的是两宋时市舶司收入情况。这些数据说明两宋时期()

图3

A.海外贸易的发展

B.农业发展成就突出

C.纸币的大量发行

D.榷场贸易持续繁荣

13.洪武十三年(1380年),朱元璋以“枉法诬贤”等罪处死了宰相胡惟庸,胡惟庸案株连了三万余人。之后,朱元璋将宰相制度废除。这从本质上反映了()

A.政治制度的调整

B.君主专制的强化

C.中央集权的加强

D.内阁制度的建立

14.下表为有关清朝前期统治的部分史料。这些史料可用于说明当时()

A.人口增长暴露资源危机

B.闭关自守落后于世界潮流

C.贫富矛盾引发农民起义

D.鼎盛背后隐伏着严重危机

15.下表是某同学整理的清朝前中期的大事年表。它说明了这一时期()

1653年 顺治帝册封“达赖喇嘛”

1697年 康熙帝第三次亲征噶尔丹

1727年 雍正帝设立驻藏大臣

1762年 乾隆帝设立伊犁将军

1792年 乾隆帝设立“金瓶掣签”制度

A.清政府致力于国家统一

B.清朝统治开始由盛转衰

C.抗击外国侵略战绩卓著

D.君主专制统治不断加强

16.明清时期涌现出众多取材于稗史或传说的戏曲或小说。它们往往宣扬天人感应、忠孝仁义,且情节曲折、雅俗共赏,再现了当时政治、经济、文化和社会生活的多个侧面。这些作品()

A.否定了传统的伦理道德

B.反映了世界形势的巨变

C.适应了市井百姓的生活

D.体现了社会风气的开放

第II卷非选择题(共52分)

二、非选择题(本大题共3小题,共52分)

17.政治制度是现实的,每一制度必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。阅读材料,完成下列要求。(25分)材料一

中国封建统治者较早就尝试建立中枢决策的牵制机制。汉武帝时期,不定期运用宗亲、外成参与中枢政要,外廷之丞相等重臣受内官压制,往往“大政定方始知”。唐初三省之长均为正一品宰相,唐太宗时以二品官“参知政事”牵制相权,唐高宗以后三品、四品官“同中书门下平章事”参与中枢政要。有时宰相达20多人。明宣宗时,内阁大学士互不统属,可对各类奏章提出处理意见,即各书“票拟”以待秉承太监代皇帝“批红”。雍正时期的军机处,如同国家紧急事务办公室,来自各部门、各品级的官员充任“军机上行走”,如走马灯似地轮流值班,上传下达、照章办事。

-摘编自《中国政治制度史》

材料二

北宋加强中央对地方的控制,削弱地方长官的事权。地方监督知州的通判权力过大,妨碍了地方行政职能的正常发挥。......政权过分集中,分散与削弱了各级机构与官员的事权,虽在较短时期内有利于维护中央集权的统治,但势必形成机构庞大,职能分散,官员众多,吏治败坏,重叠机构之间和官吏之间相互牵制,行政效率低下,使整个国家机器运转不灵。

-摘编自艾光国《略论北宋强化专制主义中央集权制度的利弊得失》

材料三

行省实行群官负责和圈署会议制,行省官员通常由左丞相、平幸、右丞左丞、参知政事等六七人组成。......无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中夫集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。

-摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)结合所学知识,说明材料一中“中国古代中枢决策牵制机制”的演变过程。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋加强对地方控制的不利影响。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析行省制的主要特点和意义。(10分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

明清时期的江南“无论贫富妇女,无不纺织。布成持以易花,或即以棉纱易,辗转相乘”,而棉布交易中的山陕、徽州商人在江南的发展中具有重要的地位。此时已形成了较大的铁器制造市镇,较著名的有炉头镇、后林、下沙等市镇。西班牙开辟太平洋航线后,江南地区与西属美洲的丝银贸易得以开展,为中国提供了大量的可用于流通的白银。

-摘编自陆希刚《明清江南城镇》

材料二

明清时期,安徽歙县、休宁等地“数十年前,虽富贵家妇人,衣衮者绝少,今则比比皆是,而珠翠之饰亦颇奢矣”。固定的营业性戏园开始在江南地区出现,戏曲词句内容“妇孺亦能解”,但因无补于忠孝节义的封建教化,屡屡受到封建官府的禁限。人们的思想观念也在发生变化,浙江士子朱国桢曾指出:“农商为国根本,民之命脉也。”明人家训也提到“男子要以治生为急,农工商贾之间务执一业”。

-摘编自张民服《明清时期商品经济对社会生活的影响》等

(1)根据材料一,概括明清时期江南地区经济发展的表现。(8分)

(2)根据材料二,分析明清时期江南地区经济发展对传统社会的影响。(7分)

2025届安徽省涡阳县蔚华中学高三上学期12月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

一、选择题

1.答案:B

简析:良渚古城遗址中贵族与普通墓地随葬品差异显著,贵族墓有大量精美玉器,普通墓随葬品稀少,这清晰地反映出当时社会存在明显的阶级分化,B 正确。新石器时代早期社会相对平等,未出现如此明显的贫富分化,A 错误;良渚遗址处于父系氏族时期,并非母系氏族社会,C 错误;原始社会时期经济发展水平有限,D 错误。

2.答案:A

简析:鲁国大夫臧哀伯劝谏鲁桓公,且被周王朝内史肯定,这从侧面反映出当时礼制秩序受到了冲击,贵族大夫期望重振礼制,A 正确。儒学成为治国准则是在汉武帝时期,B 错误;材料只是一次劝谏行为,无法体现谏官及谏官地位的相关信息,C 错误;当时处于春秋时期,是奴隶制社会,原始民主制度已不存在,D 错误。

3.答案:D

简析:秦直道连接咸阳和九原郡,九原郡是抵御北方游牧民族的重要军事据点,秦直道的修建能使中央军队快速到达北方边疆,直接目的是抵御游牧民族侵扰,D 正确。促进北方民族交融并非其直接目的,A 错误;展示先进工程技术是修建秦直道的意义,不是目的,B 错误;秦直道主要服务于军事,对经济发展作用有限,C 错误。

4.答案:C

简析:张骞出使西域开辟丝绸之路,加强了中原与西域的政治、经济、文化联系,使得双方物产和技术得以交流,C 正确。材料体现的是中原与西域的双向交流,A 选项只强调西汉经济发展和市场需求,不全面,错误;材料反映的是中原与西域的往来,并非中国丝织品在欧洲的情况,B 错误;材料体现的是经贸交流,不能得出农业生产水平稳步提升的结论,D 错误。

5.答案:D

简析:北方侨姓士族起初说吴语拉拢吴地士大夫,后来吴语在正式场合却逐渐式微,这表明北人南迁后融入当地生活,促进了江南地区的文化交融,D 正确。材料主要涉及语言变化与文化交流,与政治体制集权化无关,A 错误;材料未提及中原地区经济影响力,B 错误;材料未涉及统治集团内部矛盾,C 错误。

6.答案:B

简析:大运河贯通南北,极大地促进了南北经济文化交流,B 正确。大运河是在隋朝统一后开凿的,A 错误;题干强调的是对唐宋两代的影响,C 选项只提及唐朝,不准确,错误;大运河有利于唐宋经济发展,但 “造就了” 的表述过于夸大,D 错误。

7.答案:C

简析:唐代前期户籍制度严格,人丁不得随意迁移;中后期随着均田制破坏,租庸调制被两税法取代,赋役户籍著录出现商贩客户,这体现了人身依附关系逐渐松弛,C 正确。唐代中后期政府只是调整了征税制度,并非放弃管控人口,A 错误;材料未涉及赋税征收货币化的内容,B 错误;材料未提及藩镇割据对户籍的影响,D 错误。

8.答案:D

简析:新罗人崔致远来华学习中华文化,回国后汉文著作流传,这充分说明中华文化影响力巨大,D 正确。材料主要体现唐朝的中外交往,未涉及政治风气和门第观念,B、C 错误;仅崔致远进士及第不能得出唐朝行政体系日臻完善的结论,A 错误。

9.答案:A

简析:司马光保守,对王安石评价贬义;梁启超提倡变革,毛泽东认为王安石对社会现实缺乏了解。三人政治立场不同,评价也不同,说明对人物的评价受特定历史条件制约,A 正确。直观感受评价主观性强,不一定准确,B 错误;后人虽资料丰富,但认识也有局限性,C 错误;评价历史人物应全面,D 错误。

10.答案:B

简析:辽朝实行南北面官制,壁画中契丹和汉人服饰、发饰并存,这种因俗而治的方式有利于维护政治稳定,B 正确。材料体现的是辽代的治理制度,无法得出践行儒家仁政的结论,A 错误;材料主要涉及政治文化,与民族经济发展无关,C 错误;契丹和汉人服饰、发饰并存,说明契丹社会并未全面接受汉文化,D 错误。

11.答案:C

简析:科举制度创立于隋朝,在唐朝发展,北宋完善。它以考试成绩选拔官员,为寒门子弟提供了入仕机会,使得东晋至宋朝寒门子弟入仕比例不断提高,C 正确。儒学正统地位在汉朝已确立,不是这一时期寒门子弟入仕比例变化的主要原因,A 错误;社会阶层流动是寒门子弟入仕比例变化的结果,不是原因,B 错误;门第观念淡化是寒门子弟入仕比例增加的影响,不是主要原因,D 错误。

12.答案:A

简析:市舶司是管理对外贸易的机构,两宋时市舶司收入逐年增加,说明海外贸易发展,A 正确。材料体现的是对外贸易,与农业发展无关,B 错误;材料未涉及纸币发行,C 错误;榷场是辽、宋等政权交界处的互市市场,与材料内容无关,D 错误。

13.答案:B

简析:朱元璋处死胡惟庸并废除宰相制度,皇帝直接掌握行政大权,强化了君主专制,B 正确。A 选项只是表面现象,并非本质,错误;材料体现的是皇权与相权的矛盾,与中央和地方关系无关,C 错误;内阁制度建立于明成祖时期,D 错误。

14.答案:D

简析:清朝前期人口急剧增长带来土地资源危机,农民起义反映出阶级矛盾激化,闭关自守使中国落后于世界潮流,这些都表明当时鼎盛背后隐伏着严重危机,D 正确。A、B、C 选项都只是材料部分信息的体现,不全面,错误。

15.答案:A

简析:清朝顺治帝册封 “达赖喇嘛”、康熙帝亲征噶尔丹、雍正帝设立驻藏大臣、乾隆帝设立伊犁将军和 “金瓶掣签” 制度,这些都是清朝巩固边疆、维护国家统一的措施,A 正确。材料体现的是清政府巩固统一的举措,不能反映清朝统治由盛转衰,B 错误;材料未涉及抗击外国侵略的信息,C 错误;材料内容与君主专制加强无关,D 错误。

16.答案:C

简析:明清时期小说取材于稗史或传说,内容宣扬传统伦理道德,雅俗共赏,适应了市井百姓的精神文化需求,C 正确。小说宣扬天人感应、忠孝仁义,并未否定传统伦理道德,A 错误;材料主要反映国内情况,未涉及世界形势,B 错误;明清时期加强思想控制,社会风气并不开放,D 错误。

二、非选择题

17.(1) 答案:中枢机构组成人员大都为皇帝的亲信近臣;以内制外,集中皇权;中枢机构的官员品级逐渐降低,宰相人数增多;中枢权力被分割,相互牵制;官员具有一定的流动性,中枢决策牵制机制逐步严密、完善。(1 点 3 分,3 点 9 分,任答 3 点即可)

简析:从材料及所学知识可知,汉武帝用宗亲、外戚牵制外廷重臣;唐朝用低品级官员参与中枢削弱相权;明朝内阁大学士各书 “票拟” 牵制权力;清朝军机处官员轮流值班。这些举措都体现了上述演变特点。

18.(2) 答案:导致官僚机构膨胀,行政效率低下;吏治败坏;地方自主性严重削弱,影响地方行政职能发挥。(1 点 2 分,3 点 6 分)

简析:北宋加强对地方控制,地方监督知州的通判权力过大,分散了地方权力,使得机构臃肿,官员众多,相互牵制,从而导致行政效率低下,吏治也容易败坏,同时地方自主性被严重削弱,影响了地方行政职能的正常发挥。

19.(3) 答案:特点:行省官员集体负责;行省拥有部分权力;朝廷借行省集权于中央。(1 点 2 分,2 点 4 分,任答 2 点即可)意义:加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国省制的开端。(1 点 2 分,3 点 6 分,言之成理即可)

简析:根据材料 “行省实行群官负责和圆署会议制” 可知行省官员集体负责;“朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省” 体现行省拥有部分权力且朝廷借行省集权于中央。这些特点使得中央对地方的控制加强,有利于巩固多民族国家的统一,并且开创了后世省制的先河。

20.(1) 答案:手工业发展;出现实力雄厚的商人群体 - 商帮;兴起一大批以经济功能为主的工商业市镇;长途和大额贸易发展;美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国。(1 点 2 分,4 点 8 分,任答 4 点即可)

简析:材料中 “无论贫富妇女,无不纺织” 体现出手工业发展;“山陕、徽州商人在江南的发展中具有重要的地位” 说明出现商帮;“形成了较大的铁器制造市镇” 表明工商业市镇兴起;“棉布交易” 反映长途和大额贸易发展;“江南地区与西属美洲的丝银贸易得以开展,为中国提供了大量的可用于流通的白银” 体现白银流入中国。

21.(2) 答案:商品经济的发展导致了思想观念的变化,明中后期兴起了突破传统观念束缚的思想解放,肯定自我与人的欲望,伦理观、财富观;商品经济对文学艺术产生了深远影响,明清时期,新兴工商业市镇的兴起为通俗文学的发展提供了良好的社会环境,市民队伍的壮大使得戏曲、小说成为文学的主流;商品经济的发展促进了社会风气的变化,提倡工商皆本,大力发展工商业。(1 点 2 分,2 点 5 分,3 点 7 分)

简析:从材料 “浙江士子朱国桢曾指出:‘农商为国根本,民之命脉也。’明人家训也提到‘男子要以治生为急,农工商贾之间务执一业’” 可看出思想观念的变化;“固定的营业性戏园开始在江南地区出现” 反映出商品经济对文学艺术的影响;“数十年前,虽富贵家妇人,衣衮者绝少,今则比比皆是,而珠翠之饰亦颇奢矣” 体现社会风气的变化。

22.(示例 1)答案:论题:汉朝、宋朝是儒学发展的辉煌时期。(2 分)阐述:西汉初经过长期的休养生息,国力逐渐强盛。汉武帝继位后,面临王国问题和匈奴的威胁,道家无为思想已不能适应社会发展需要。董仲舒将儒家学说进行改造及阐发,形成了一套为君主专制中央集权服务的新的理论体系,如 “大一统”“天人感应”“君权神授” 等,这满足了汉武帝将君主权力绝对化、神圣化的内在要求,于是汉武帝接受董仲舒的建议,尊崇儒术。此后,儒学成为我国封建社会的主流意识形态,儒学进入快速发展阶段。魏晋后,由于佛、道的发展,挑战了儒学的正统地位,从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动,程朱理学的形成对社会文化影响也逐渐增大,并得到皇帝大臣的肯定,这促进了儒学的进一步发展。从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。因此,得益于汉、宋两朝统治者的推崇和儒学思想家的努力使得儒学地位在汉朝、宋朝大幅提升。(言之成理即可,10 分)

简析:紧扣论题,从汉朝和宋朝两个时期分别阐述。汉朝时期结合当时的政治经济背景,说明董仲舒新儒学产生的原因及汉武帝尊崇儒术的影响;宋朝时期讲述佛道发展对儒学的挑战,以及程朱理学兴起、发展并受到官方尊崇的过程,从而论证汉、宋是儒学发展的辉煌时期。

23.(示例 2)答案:论题:儒学的地位随着时代发展而不断变化。(2 分)阐述:春秋战国时期,百家争鸣、诸侯混战,各诸侯国主要目的是变法图强,因此提倡仁礼的儒学未受到重视。汉朝统治者为了巩固统治而尊崇儒术,儒学成为我国封建社会的主流意识形态。魏晋南北朝隋唐时期,佛教和道教的发展,使儒学的正统地位受到挑战。宋明清时期,随着理学兴起、心学的形成及统治者的推崇,儒学地位进一步提升。因此,不同时期儒学的地位反映了不同时期的政治和经济的发展及变化。(言之成理即可,10 分)

简析:按照时间顺序,依次分析春秋战国、汉朝、魏晋南北朝隋唐、宋明清时期儒学地位的变化,结合各时期的政治经济状况,说明儒学地位变化与时代发展的关系,进而论证论题。

历史

第I卷选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.良渚古城遗址位于浙江余姚,距今约5300-4300年。城内外贵族墓地里随葬玉琮、玉钺、玉璧等数十件至上百件精美的玉器,而城外很多普通墓地随葬品稀少。这表明当时()

A.处于新石器时代的早期

B.社会阶级分化很明显

C.处于母系氏族社会阶段

D.经济发展水平非常高

2.《左传》载:桓公二年鲁国大夫臧哀伯批评桓公“取郜(国)大鼎于宋”且“纳于大庙”,劝谏曰:“君人者,将昭德塞违,以临照百官”。当时周王朝的内史也肯定了臧哀伯“君违,不忘谏之以德”的贵族风范。这从侧面反映出当时()

A.礼制秩序受冲击

B.儒学成为治国准则

C.谏官的地位提高

D.原始民主制度盛行

3.公元前212年,秦朝开始修建秦直道(图1)。秦朝修建该道路的直接目的是()

图1

A.促进北方民族交融

B.展示先进的工程技术

C.带动陕北经济发展

D.抵御游牧民族的侵扰

4.西汉时出现了高头大马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等几十种物产;这一时期丝和丝织品在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了耕种、打井和炼铁等技术并用于发展生产。这些现象的出现主要得益于()

A.西汉经济发展市场需求扩大

B.中国丝织品在欧洲备受推崇

C.张骞出使西域开辟丝绸之路

D.中外农业生产水平稳步提升

5.东晋初年,侨姓士族强作吴语以笼络不愿说北语的吴地士大夫。但是到了刘宋时,吴地士大夫在正式场合(如朝廷议论、社会交际时)说吴语者反而成了少数。这一现象表明东晋南朝时期()

A.集权政治体制得到加强

B.中原地区经济影响力增强

C.统治集团内部矛盾消弭

D.江南地区的文化逐渐交融

6.中国经济史专家全汉昇先生称:“隋炀帝因为要游幸江都而开凿的运河,完成不久以后......变为唐宋帝国的大动脉。“其强调的是隋炀帝开凿大运河()

A.加快了隋朝一统天下进程B.促进了南北经济文化交流

C.为唐朝的统一奠定了基础D.造就了唐宋帝国空前繁荣

7.唐代前期,户籍是统计人口、征发赋役的依据。所有人丁必须编入户籍,未经许可,百姓不得随意迁移,如迁移需要得到地方官府的批准,并且要办理相关手续。唐代中后期,赋役户籍著录时已出现了商贩客户。这一变化反映出()

A.政府放弃对人口的管控

B.赋税征收逐渐实现货币化

C.人身依附关系逐渐松弛

D.藩镇割据导致户籍的紊乱

8.唐朝时期,新罗人崔致远十二岁时留学中国,十八岁时进士及第。他居唐十六年后回国,被誉为“汉诗学宗师”,其汉文著作《桂苑笔耕集》流传至今。崔致远的经历反映出当时()

A.行政体系日臻完善

B.政治风气相当宽松

C.门第观念较为淡化

D.中华文化影响巨大

9.下表是不同人物对王安石的评价。据此得出的认识正确的是()

人物 评价

司马光 文章、节义过人处甚多,但性不晓事,而喜遂非。致忠直疏远,谗佞辐辏,败坏百度,以至于此

梁启超 若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣

毛泽东 (王安石)可谓有专门之学者矣,而卒以败者,无通识,并不周知社会之故,而行不适之策也

A.对人物的评价受制于特定历史条件

B.同时代人因有直观感受评价更加准确

C.后人因掌握丰富资料评价较为全面

D.历史人物的评价只看其贡献

10.图2所示是宣化(今河北张家口)江墓中的壁画《散乐图》,图中人物服饰采用宋制,辽朝政府坚持契丹人和汉人的服饰、发饰并存,采用“北班国制,南班汉制,从其便焉”的原则。据此可知,辽政权()

图2

A.践行了儒家的仁政

B.注重维护社会稳定

C.极力发展民族经济

D.全面接受了汉文化

11.下表为东晋至宋朝入仕群体中寒门子弟所占比例变化简表,表中变化出现的主要原因是()

朝代 东开 降 店 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.儒学正统地位的确立

B.社会阶层的流动

C.科举制度的创立发展

D.门第观念的淡化

12.图3呈现的是两宋时市舶司收入情况。这些数据说明两宋时期()

图3

A.海外贸易的发展

B.农业发展成就突出

C.纸币的大量发行

D.榷场贸易持续繁荣

13.洪武十三年(1380年),朱元璋以“枉法诬贤”等罪处死了宰相胡惟庸,胡惟庸案株连了三万余人。之后,朱元璋将宰相制度废除。这从本质上反映了()

A.政治制度的调整

B.君主专制的强化

C.中央集权的加强

D.内阁制度的建立

14.下表为有关清朝前期统治的部分史料。这些史料可用于说明当时()

A.人口增长暴露资源危机

B.闭关自守落后于世界潮流

C.贫富矛盾引发农民起义

D.鼎盛背后隐伏着严重危机

15.下表是某同学整理的清朝前中期的大事年表。它说明了这一时期()

1653年 顺治帝册封“达赖喇嘛”

1697年 康熙帝第三次亲征噶尔丹

1727年 雍正帝设立驻藏大臣

1762年 乾隆帝设立伊犁将军

1792年 乾隆帝设立“金瓶掣签”制度

A.清政府致力于国家统一

B.清朝统治开始由盛转衰

C.抗击外国侵略战绩卓著

D.君主专制统治不断加强

16.明清时期涌现出众多取材于稗史或传说的戏曲或小说。它们往往宣扬天人感应、忠孝仁义,且情节曲折、雅俗共赏,再现了当时政治、经济、文化和社会生活的多个侧面。这些作品()

A.否定了传统的伦理道德

B.反映了世界形势的巨变

C.适应了市井百姓的生活

D.体现了社会风气的开放

第II卷非选择题(共52分)

二、非选择题(本大题共3小题,共52分)

17.政治制度是现实的,每一制度必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。阅读材料,完成下列要求。(25分)材料一

中国封建统治者较早就尝试建立中枢决策的牵制机制。汉武帝时期,不定期运用宗亲、外成参与中枢政要,外廷之丞相等重臣受内官压制,往往“大政定方始知”。唐初三省之长均为正一品宰相,唐太宗时以二品官“参知政事”牵制相权,唐高宗以后三品、四品官“同中书门下平章事”参与中枢政要。有时宰相达20多人。明宣宗时,内阁大学士互不统属,可对各类奏章提出处理意见,即各书“票拟”以待秉承太监代皇帝“批红”。雍正时期的军机处,如同国家紧急事务办公室,来自各部门、各品级的官员充任“军机上行走”,如走马灯似地轮流值班,上传下达、照章办事。

-摘编自《中国政治制度史》

材料二

北宋加强中央对地方的控制,削弱地方长官的事权。地方监督知州的通判权力过大,妨碍了地方行政职能的正常发挥。......政权过分集中,分散与削弱了各级机构与官员的事权,虽在较短时期内有利于维护中央集权的统治,但势必形成机构庞大,职能分散,官员众多,吏治败坏,重叠机构之间和官吏之间相互牵制,行政效率低下,使整个国家机器运转不灵。

-摘编自艾光国《略论北宋强化专制主义中央集权制度的利弊得失》

材料三

行省实行群官负责和圈署会议制,行省官员通常由左丞相、平幸、右丞左丞、参知政事等六七人组成。......无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中夫集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。

-摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)结合所学知识,说明材料一中“中国古代中枢决策牵制机制”的演变过程。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋加强对地方控制的不利影响。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析行省制的主要特点和意义。(10分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

明清时期的江南“无论贫富妇女,无不纺织。布成持以易花,或即以棉纱易,辗转相乘”,而棉布交易中的山陕、徽州商人在江南的发展中具有重要的地位。此时已形成了较大的铁器制造市镇,较著名的有炉头镇、后林、下沙等市镇。西班牙开辟太平洋航线后,江南地区与西属美洲的丝银贸易得以开展,为中国提供了大量的可用于流通的白银。

-摘编自陆希刚《明清江南城镇》

材料二

明清时期,安徽歙县、休宁等地“数十年前,虽富贵家妇人,衣衮者绝少,今则比比皆是,而珠翠之饰亦颇奢矣”。固定的营业性戏园开始在江南地区出现,戏曲词句内容“妇孺亦能解”,但因无补于忠孝节义的封建教化,屡屡受到封建官府的禁限。人们的思想观念也在发生变化,浙江士子朱国桢曾指出:“农商为国根本,民之命脉也。”明人家训也提到“男子要以治生为急,农工商贾之间务执一业”。

-摘编自张民服《明清时期商品经济对社会生活的影响》等

(1)根据材料一,概括明清时期江南地区经济发展的表现。(8分)

(2)根据材料二,分析明清时期江南地区经济发展对传统社会的影响。(7分)

2025届安徽省涡阳县蔚华中学高三上学期12月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

一、选择题

1.答案:B

简析:良渚古城遗址中贵族与普通墓地随葬品差异显著,贵族墓有大量精美玉器,普通墓随葬品稀少,这清晰地反映出当时社会存在明显的阶级分化,B 正确。新石器时代早期社会相对平等,未出现如此明显的贫富分化,A 错误;良渚遗址处于父系氏族时期,并非母系氏族社会,C 错误;原始社会时期经济发展水平有限,D 错误。

2.答案:A

简析:鲁国大夫臧哀伯劝谏鲁桓公,且被周王朝内史肯定,这从侧面反映出当时礼制秩序受到了冲击,贵族大夫期望重振礼制,A 正确。儒学成为治国准则是在汉武帝时期,B 错误;材料只是一次劝谏行为,无法体现谏官及谏官地位的相关信息,C 错误;当时处于春秋时期,是奴隶制社会,原始民主制度已不存在,D 错误。

3.答案:D

简析:秦直道连接咸阳和九原郡,九原郡是抵御北方游牧民族的重要军事据点,秦直道的修建能使中央军队快速到达北方边疆,直接目的是抵御游牧民族侵扰,D 正确。促进北方民族交融并非其直接目的,A 错误;展示先进工程技术是修建秦直道的意义,不是目的,B 错误;秦直道主要服务于军事,对经济发展作用有限,C 错误。

4.答案:C

简析:张骞出使西域开辟丝绸之路,加强了中原与西域的政治、经济、文化联系,使得双方物产和技术得以交流,C 正确。材料体现的是中原与西域的双向交流,A 选项只强调西汉经济发展和市场需求,不全面,错误;材料反映的是中原与西域的往来,并非中国丝织品在欧洲的情况,B 错误;材料体现的是经贸交流,不能得出农业生产水平稳步提升的结论,D 错误。

5.答案:D

简析:北方侨姓士族起初说吴语拉拢吴地士大夫,后来吴语在正式场合却逐渐式微,这表明北人南迁后融入当地生活,促进了江南地区的文化交融,D 正确。材料主要涉及语言变化与文化交流,与政治体制集权化无关,A 错误;材料未提及中原地区经济影响力,B 错误;材料未涉及统治集团内部矛盾,C 错误。

6.答案:B

简析:大运河贯通南北,极大地促进了南北经济文化交流,B 正确。大运河是在隋朝统一后开凿的,A 错误;题干强调的是对唐宋两代的影响,C 选项只提及唐朝,不准确,错误;大运河有利于唐宋经济发展,但 “造就了” 的表述过于夸大,D 错误。

7.答案:C

简析:唐代前期户籍制度严格,人丁不得随意迁移;中后期随着均田制破坏,租庸调制被两税法取代,赋役户籍著录出现商贩客户,这体现了人身依附关系逐渐松弛,C 正确。唐代中后期政府只是调整了征税制度,并非放弃管控人口,A 错误;材料未涉及赋税征收货币化的内容,B 错误;材料未提及藩镇割据对户籍的影响,D 错误。

8.答案:D

简析:新罗人崔致远来华学习中华文化,回国后汉文著作流传,这充分说明中华文化影响力巨大,D 正确。材料主要体现唐朝的中外交往,未涉及政治风气和门第观念,B、C 错误;仅崔致远进士及第不能得出唐朝行政体系日臻完善的结论,A 错误。

9.答案:A

简析:司马光保守,对王安石评价贬义;梁启超提倡变革,毛泽东认为王安石对社会现实缺乏了解。三人政治立场不同,评价也不同,说明对人物的评价受特定历史条件制约,A 正确。直观感受评价主观性强,不一定准确,B 错误;后人虽资料丰富,但认识也有局限性,C 错误;评价历史人物应全面,D 错误。

10.答案:B

简析:辽朝实行南北面官制,壁画中契丹和汉人服饰、发饰并存,这种因俗而治的方式有利于维护政治稳定,B 正确。材料体现的是辽代的治理制度,无法得出践行儒家仁政的结论,A 错误;材料主要涉及政治文化,与民族经济发展无关,C 错误;契丹和汉人服饰、发饰并存,说明契丹社会并未全面接受汉文化,D 错误。

11.答案:C

简析:科举制度创立于隋朝,在唐朝发展,北宋完善。它以考试成绩选拔官员,为寒门子弟提供了入仕机会,使得东晋至宋朝寒门子弟入仕比例不断提高,C 正确。儒学正统地位在汉朝已确立,不是这一时期寒门子弟入仕比例变化的主要原因,A 错误;社会阶层流动是寒门子弟入仕比例变化的结果,不是原因,B 错误;门第观念淡化是寒门子弟入仕比例增加的影响,不是主要原因,D 错误。

12.答案:A

简析:市舶司是管理对外贸易的机构,两宋时市舶司收入逐年增加,说明海外贸易发展,A 正确。材料体现的是对外贸易,与农业发展无关,B 错误;材料未涉及纸币发行,C 错误;榷场是辽、宋等政权交界处的互市市场,与材料内容无关,D 错误。

13.答案:B

简析:朱元璋处死胡惟庸并废除宰相制度,皇帝直接掌握行政大权,强化了君主专制,B 正确。A 选项只是表面现象,并非本质,错误;材料体现的是皇权与相权的矛盾,与中央和地方关系无关,C 错误;内阁制度建立于明成祖时期,D 错误。

14.答案:D

简析:清朝前期人口急剧增长带来土地资源危机,农民起义反映出阶级矛盾激化,闭关自守使中国落后于世界潮流,这些都表明当时鼎盛背后隐伏着严重危机,D 正确。A、B、C 选项都只是材料部分信息的体现,不全面,错误。

15.答案:A

简析:清朝顺治帝册封 “达赖喇嘛”、康熙帝亲征噶尔丹、雍正帝设立驻藏大臣、乾隆帝设立伊犁将军和 “金瓶掣签” 制度,这些都是清朝巩固边疆、维护国家统一的措施,A 正确。材料体现的是清政府巩固统一的举措,不能反映清朝统治由盛转衰,B 错误;材料未涉及抗击外国侵略的信息,C 错误;材料内容与君主专制加强无关,D 错误。

16.答案:C

简析:明清时期小说取材于稗史或传说,内容宣扬传统伦理道德,雅俗共赏,适应了市井百姓的精神文化需求,C 正确。小说宣扬天人感应、忠孝仁义,并未否定传统伦理道德,A 错误;材料主要反映国内情况,未涉及世界形势,B 错误;明清时期加强思想控制,社会风气并不开放,D 错误。

二、非选择题

17.(1) 答案:中枢机构组成人员大都为皇帝的亲信近臣;以内制外,集中皇权;中枢机构的官员品级逐渐降低,宰相人数增多;中枢权力被分割,相互牵制;官员具有一定的流动性,中枢决策牵制机制逐步严密、完善。(1 点 3 分,3 点 9 分,任答 3 点即可)

简析:从材料及所学知识可知,汉武帝用宗亲、外戚牵制外廷重臣;唐朝用低品级官员参与中枢削弱相权;明朝内阁大学士各书 “票拟” 牵制权力;清朝军机处官员轮流值班。这些举措都体现了上述演变特点。

18.(2) 答案:导致官僚机构膨胀,行政效率低下;吏治败坏;地方自主性严重削弱,影响地方行政职能发挥。(1 点 2 分,3 点 6 分)

简析:北宋加强对地方控制,地方监督知州的通判权力过大,分散了地方权力,使得机构臃肿,官员众多,相互牵制,从而导致行政效率低下,吏治也容易败坏,同时地方自主性被严重削弱,影响了地方行政职能的正常发挥。

19.(3) 答案:特点:行省官员集体负责;行省拥有部分权力;朝廷借行省集权于中央。(1 点 2 分,2 点 4 分,任答 2 点即可)意义:加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国省制的开端。(1 点 2 分,3 点 6 分,言之成理即可)

简析:根据材料 “行省实行群官负责和圆署会议制” 可知行省官员集体负责;“朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省” 体现行省拥有部分权力且朝廷借行省集权于中央。这些特点使得中央对地方的控制加强,有利于巩固多民族国家的统一,并且开创了后世省制的先河。

20.(1) 答案:手工业发展;出现实力雄厚的商人群体 - 商帮;兴起一大批以经济功能为主的工商业市镇;长途和大额贸易发展;美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国。(1 点 2 分,4 点 8 分,任答 4 点即可)

简析:材料中 “无论贫富妇女,无不纺织” 体现出手工业发展;“山陕、徽州商人在江南的发展中具有重要的地位” 说明出现商帮;“形成了较大的铁器制造市镇” 表明工商业市镇兴起;“棉布交易” 反映长途和大额贸易发展;“江南地区与西属美洲的丝银贸易得以开展,为中国提供了大量的可用于流通的白银” 体现白银流入中国。

21.(2) 答案:商品经济的发展导致了思想观念的变化,明中后期兴起了突破传统观念束缚的思想解放,肯定自我与人的欲望,伦理观、财富观;商品经济对文学艺术产生了深远影响,明清时期,新兴工商业市镇的兴起为通俗文学的发展提供了良好的社会环境,市民队伍的壮大使得戏曲、小说成为文学的主流;商品经济的发展促进了社会风气的变化,提倡工商皆本,大力发展工商业。(1 点 2 分,2 点 5 分,3 点 7 分)

简析:从材料 “浙江士子朱国桢曾指出:‘农商为国根本,民之命脉也。’明人家训也提到‘男子要以治生为急,农工商贾之间务执一业’” 可看出思想观念的变化;“固定的营业性戏园开始在江南地区出现” 反映出商品经济对文学艺术的影响;“数十年前,虽富贵家妇人,衣衮者绝少,今则比比皆是,而珠翠之饰亦颇奢矣” 体现社会风气的变化。

22.(示例 1)答案:论题:汉朝、宋朝是儒学发展的辉煌时期。(2 分)阐述:西汉初经过长期的休养生息,国力逐渐强盛。汉武帝继位后,面临王国问题和匈奴的威胁,道家无为思想已不能适应社会发展需要。董仲舒将儒家学说进行改造及阐发,形成了一套为君主专制中央集权服务的新的理论体系,如 “大一统”“天人感应”“君权神授” 等,这满足了汉武帝将君主权力绝对化、神圣化的内在要求,于是汉武帝接受董仲舒的建议,尊崇儒术。此后,儒学成为我国封建社会的主流意识形态,儒学进入快速发展阶段。魏晋后,由于佛、道的发展,挑战了儒学的正统地位,从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动,程朱理学的形成对社会文化影响也逐渐增大,并得到皇帝大臣的肯定,这促进了儒学的进一步发展。从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。因此,得益于汉、宋两朝统治者的推崇和儒学思想家的努力使得儒学地位在汉朝、宋朝大幅提升。(言之成理即可,10 分)

简析:紧扣论题,从汉朝和宋朝两个时期分别阐述。汉朝时期结合当时的政治经济背景,说明董仲舒新儒学产生的原因及汉武帝尊崇儒术的影响;宋朝时期讲述佛道发展对儒学的挑战,以及程朱理学兴起、发展并受到官方尊崇的过程,从而论证汉、宋是儒学发展的辉煌时期。

23.(示例 2)答案:论题:儒学的地位随着时代发展而不断变化。(2 分)阐述:春秋战国时期,百家争鸣、诸侯混战,各诸侯国主要目的是变法图强,因此提倡仁礼的儒学未受到重视。汉朝统治者为了巩固统治而尊崇儒术,儒学成为我国封建社会的主流意识形态。魏晋南北朝隋唐时期,佛教和道教的发展,使儒学的正统地位受到挑战。宋明清时期,随着理学兴起、心学的形成及统治者的推崇,儒学地位进一步提升。因此,不同时期儒学的地位反映了不同时期的政治和经济的发展及变化。(言之成理即可,10 分)

简析:按照时间顺序,依次分析春秋战国、汉朝、魏晋南北朝隋唐、宋明清时期儒学地位的变化,结合各时期的政治经济状况,说明儒学地位变化与时代发展的关系,进而论证论题。

同课章节目录