河北省邯郸市第十中学2024-2025学年七年级上学期期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省邯郸市第十中学2024-2025学年七年级上学期期末历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-26 13:34:07 | ||

图片预览

文档简介

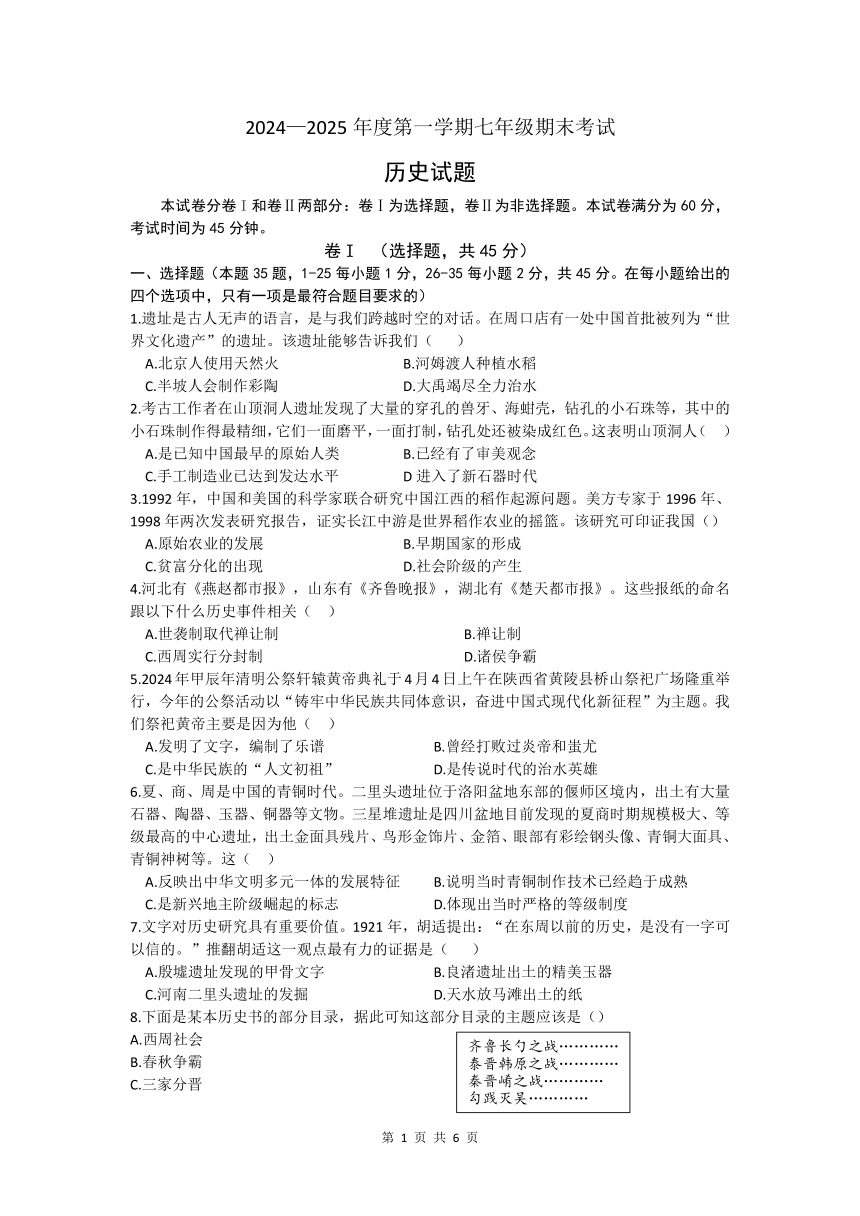

2024—2025年度第一学期七年级期末考试

历史试题

本试卷分卷I和卷Ⅱ两部分:卷Ⅰ为选择题,卷Ⅱ为非选择题。本试卷满分为60分,考试时间为45分钟。

卷I (选择题,共45分)

一、选择题(本题35题,1-25每小题1分,26-35每小题2分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.遗址是古人无声的语言,是与我们跨越时空的对话。在周口店有一处中国首批被列为“世界文化遗产”的遗址。该遗址能够告诉我们( )

A.北京人使用天然火 B.河姆渡人种植水稻

C.半坡人会制作彩陶 D.大禹竭尽全力治水

2.考古工作者在山顶洞人遗址发现了大量的穿孔的兽牙、海蚶壳,钻孔的小石珠等,其中的小石珠制作得最精细,它们一面磨平,一面打制,钻孔处还被染成红色。这表明山顶洞人( )

A.是已知中国最早的原始人类 B.已经有了审美观念

C.手工制造业已达到发达水平 D进入了新石器时代

3.1992年,中国和美国的科学家联合研究中国江西的稻作起源问题。美方专家于1996年、1998年两次发表研究报告,证实长江中游是世界稻作农业的摇篮。该研究可印证我国()

A.原始农业的发展 B.早期国家的形成

C.贫富分化的出现 D.社会阶级的产生

4.河北有《燕赵都市报》,山东有《齐鲁晚报》,湖北有《楚天都市报》。这些报纸的命名跟以下什么历史事件相关( )

A.世袭制取代禅让制 B.禅让制

C.西周实行分封制 D.诸侯争霸

5.2024年甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼于4月4日上午在陕西省黄陵县桥山祭祀广场隆重举行,今年的公祭活动以“铸牢中华民族共同体意识,奋进中国式现代化新征程”为主题。我们祭祀黄帝主要是因为他( )

A.发明了文字,编制了乐谱 B.曾经打败过炎帝和蚩尤

C.是中华民族的“人文初祖” D.是传说时代的治水英雄

6.夏、商、周是中国的青铜时代。二里头遗址位于洛阳盆地东部的偃师区境内,出土有大量石器、陶器、玉器、铜器等文物。三星堆遗址是四川盆地目前发现的夏商时期规模极大、等级最高的中心遗址,出土金面具残片、鸟形金饰片、金箔、眼部有彩绘钢头像、青铜大面具、青铜神树等。这( )

A.反映出中华文明多元一体的发展特征 B.说明当时青铜制作技术已经趋于成熟

C.是新兴地主阶级崛起的标志 D.体现出当时严格的等级制度

7.文字对历史研究具有重要价值。1921年,胡适提出:“在东周以前的历史,是没有一字可以信的。”推翻胡适这一观点最有力的证据是( )

A.殷墟遗址发现的甲骨文字 B.良渚遗址出土的精美玉器

C.河南二里头遗址的发掘 D.天水放马滩出土的纸

8.下面是某本历史书的部分目录,据此可知这部分目录的主题应该是()

A.西周社会

B.春秋争霸

C.三家分晋

D.秦灭六国

9.示意图是梳理历史联系的重要方法。下列示意图中①处应填写的是( )

A.诸侯各自为政 B.铁制农具和牛耕的使用

C.兴修水利工程 D.诸子百家的献计献策

10.据如图,诸侯国数量变化的实质是( )

A.奴隶社会形成 B.封建制度崩溃 C.侯国数量减少 D.逐步走向统一

11.为响应党中央厉行节约的号召,许多中学加入反对“舌尖上的浪费”的“光益行动”中,早在战国时期,某一思想流派在提出“兼爱”“非攻”的同时,就倡导“节俭”“节用”。该思想流派的创始人是( )

A.老子 B.孟子 C.墨子 D.韩非

12.汉文帝是西汉初年著名的皇帝,如表是汉文帝时期发布的几条诏令,这体现了他的治国理念是( )

A.重视农业

B.轻徭薄赋

C.勤俭治国

D.减轻刑罚

13.秦朝开创的体制包含有三大要素:君主“独制”,地方集权于中央,以及官僚任免而不得世袭,材料中的“体制”的创立( )

A.奠定了中国封建政治制度的基本格局 B.确立了儒学的主导地位

C.标志着专制主义中央集权发展到顶峰 D.导致阶级矛盾严重激化

14.下表措施共同反映了秦始皇重视( )

地区 措施

南方 迁民至岭南,与南越、西瓯人杂居共处

北方 巡视北边,北击匈奴,修筑长城

西南 派使节到西南夷,加强联系,设置郡县

A边疆治理

B.经济发展

C.制度创新

D.工程兴修

15.在参观河北博物院“大汉绝唱——满城汉墓”展厅时,同学们看到西汉诸侯王刘胜的金缕玉衣(如下图),通过了解得知,汉朝礼制规定只有皇帝的葬服可以用金缕玉衣。针对这一问题汉武帝采取的主要措施是 ()

A实施“推恩令”

B.实行盐铁和酒的专卖

C.尊崇儒术

D.北击匈奴,巩固边疆

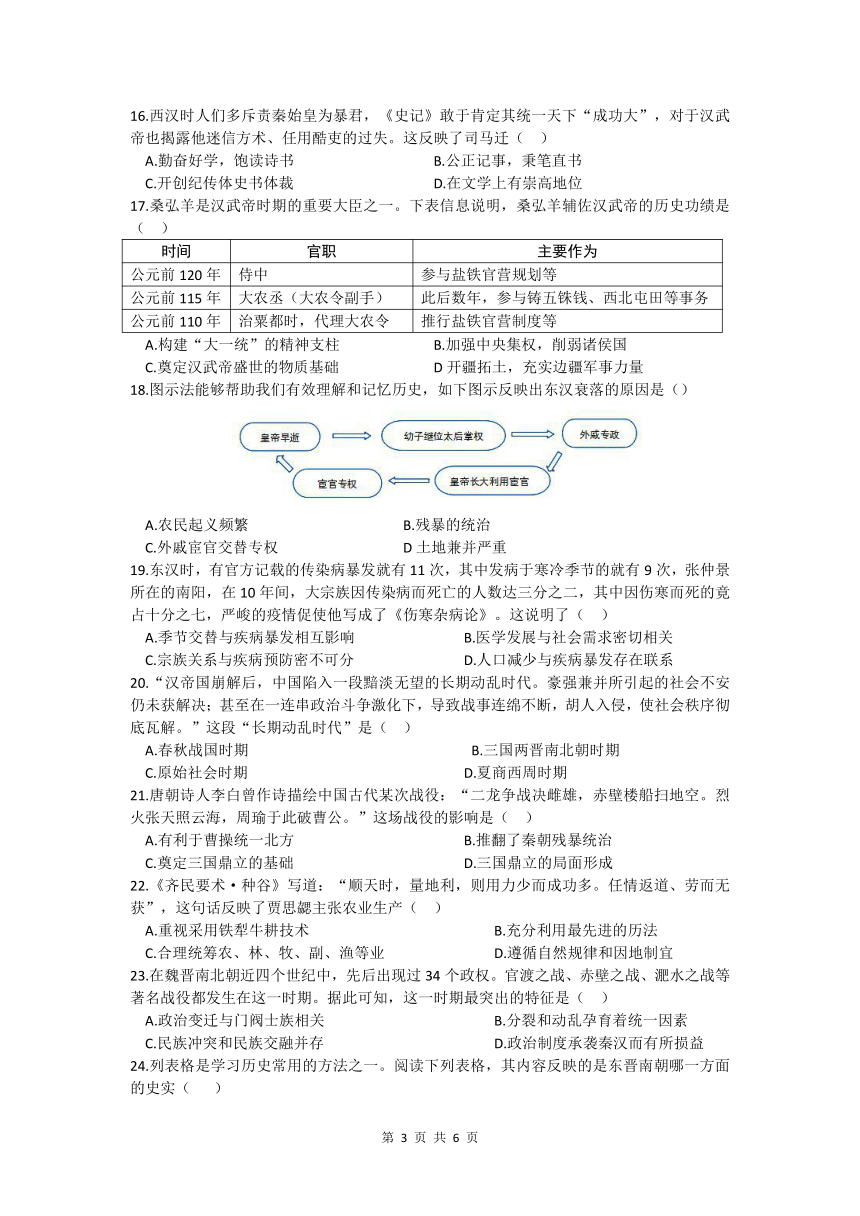

16.西汉时人们多斥责秦始皇为暴君,《史记》敢于肯定其统一天下“成功大”,对于汉武帝也揭露他迷信方术、任用酷吏的过失。这反映了司马迁( )

A.勤奋好学,饱读诗书 B.公正记事,秉笔直书

C.开创纪传体史书体裁 D.在文学上有崇高地位

17.桑弘羊是汉武帝时期的重要大臣之一。下表信息说明,桑弘羊辅佐汉武帝的历史功绩是( )

时间 官职 主要作为

公元前120年 侍中 参与盐铁官营规划等

公元前115年 大农丞(大农令副手) 此后数年,参与铸五铢钱、西北屯田等事务

公元前110年 治粟都时,代理大农令 推行盐铁官营制度等

A.构建“大一统”的精神支柱 B.加强中央集权,削弱诸侯国

C.奠定汉武帝盛世的物质基础 D开疆拓土,充实边疆军事力量

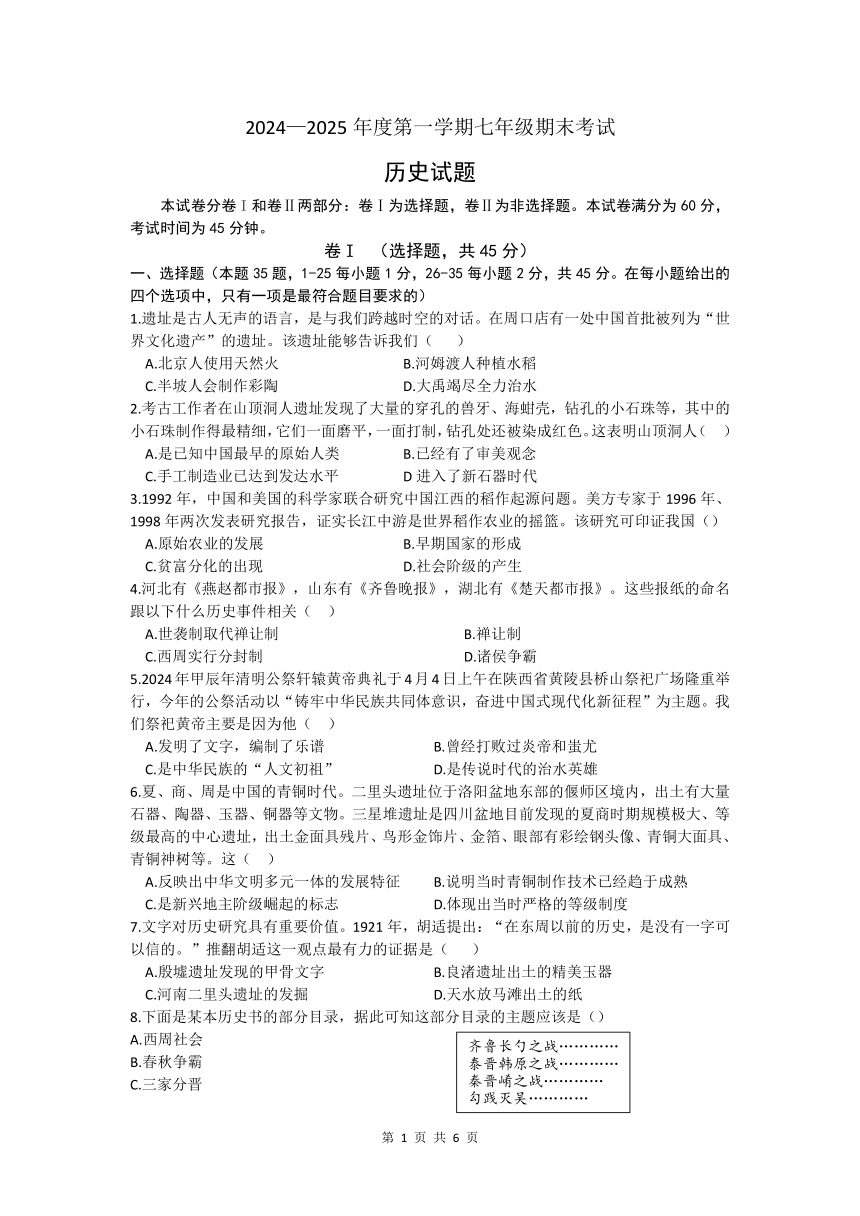

18.图示法能够帮助我们有效理解和记忆历史,如下图示反映出东汉衰落的原因是()

A.农民起义频繁 B.残暴的统治

C.外戚宦官交替专权 D土地兼并严重

19.东汉时,有官方记载的传染病暴发就有11次,其中发病于寒冷季节的就有9次,张仲景所在的南阳,在10年间,大宗族因传染病而死亡的人数达三分之二,其中因伤寒而死的竟占十分之七,严峻的疫情促使他写成了《伤寒杂病论》。这说明了( )

A.季节交替与疾病暴发相互影响 B.医学发展与社会需求密切相关

C.宗族关系与疾病预防密不可分 D.人口减少与疾病暴发存在联系

20.“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未获解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是( )

A.春秋战国时期 B.三国两晋南北朝时期

C.原始社会时期 D.夏商西周时期

21.唐朝诗人李白曾作诗描绘中国古代某次战役:“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”这场战役的影响是( )

A.有利于曹操统一北方 B.推翻了秦朝残暴统治

C.奠定三国鼎立的基础 D.三国鼎立的局面形成

22.《齐民要术·种谷》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道、劳而无获”,这句话反映了贾思勰主张农业生产( )

A.重视采用铁犁牛耕技术 B.充分利用最先进的历法

C.合理统筹农、林、牧、副、渔等业 D.遵循自然规律和因地制宜

23.在魏晋南北朝近四个世纪中,先后出现过34个政权。官渡之战、赤壁之战、淝水之战等著名战役都发生在这一时期。据此可知,这一时期最突出的特征是( )

A.政治变迁与门阀士族相关 B.分裂和动乱孕育着统一因素

C.民族冲突和民族交融并存 D.政治制度承袭秦汉而有所损益

24.列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容反映的是东晋南朝哪一方面的史实( )

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高

城市 建康人口众多

A.淝水之战的背景 B.江南地区经济发展的表现

C.北民南迁的原因 D.江南地区经济发展的原因

25.如图是某历史兴趣小组借助地理学科知识绘制的方位示意图,这反映的是( )

A.春秋时期的民族交融 B.“八王之乱”的爆发

C.江南地区的开发 D.游牧民族的内迁

26.“统治因面临严重的危机而不巩固:内有持续十几年之久的八王之乱和大规模的流民起义,外有内迁的少数民族上层掀起的反晋斗争,故统一局面并没维持多久。”此材料反映了西晋朝代的特征是( )

A.政权分裂,大权旁落 B.休养生息,稳定民心

C.纷争不断,短暂而亡 D.文化交流,民族交融

27.一度因改革而强盛的北魏王朝,在孝文帝死后仅30余年便迅速地分崩离析。这引起学者对孝文帝改革作用与意义的深层次思考。如表中这些观点( )

A.对孝文帝汉化改革持否定性意见 B.对孝文帝汉化改革持肯定性评价

C.全面分析了孝文帝改革的必要性 D.客观分析了孝文帝改革的两面性

观点一 孝文帝汉化改革,丢掉的是拓跋氏的长处——勇武质朴,削弱了北魏的军事力量。

观点二 孝文帝推行的不加扬弃的全盘汉化,严重销蚀了北魏统治者的锐气与活力。

28.贾思勰在《齐民要术》序中称:“神农、仓颉,圣人者也;其于事也,有所不能矣!……蔡伦立意造纸,岂方缣牍之烦……不朽之术也。”这说明 ( )

A.蔡伦的功绩高过神农与仓颉 B.中国古代造纸术始于蔡伦

C.中国古代科技发明领先世界 D.蔡伦改进造纸术利国利民

29.归纳总结是学习历史的重要方法之一。下面是某同学的学习笔记,据此可知他归纳的学习主题是( )

A.奴隶制王朝的更替

B.政权分立与民族交融

C中华文明的起源

D.向封建社会的过渡

30.据文献记载,受战乱、环境变化等因素的影响,商朝曾多次迁都。考古发掘也证实,河南郑州商城遗址是商朝早期亳都所在,安阳殷墟是商王盘庚迁徙后的都城遗址。这说明( )

A.考古发掘的史料更真实可靠 B.不同史料导致历史真相难寻

C.历史研究需要多重史料印证 D.历史认识具有较大的主观性

31.甲骨文在研究汉字的形成和演变方面有着极其重要的价值。从如图中可以得到的信息是甲骨文( )

A.完整记录中华古老文明的起源 B.记录从山顶洞人到周朝的历史

C.已经具备汉字结构的基本形式 D.是年代最为久远、成熟的文字

32.春秋战国时期兴起了一些区域性的或全国性的经济都会,如定陶因交通发达被推为“天下之中”,邯郸“北通燕、涿,南有郑、卫”,洛阳“东贾齐、鲁,南贾梁、楚”。这些现象反映的本质是 ( )

A.分封制的瓦解促进了经济发展 B.生产技术进步推动了商业发展

C.诸侯争霸兼并推动了商业发展 D.各国的重农抑商政策遭到失败

33.某学者认为:“商鞅变法使劳动力得到了充分释放,生产力得到了迅速发展,新兴的地主阶级掌握了社会的主要财富,登上历史舞台。”该材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

34.三国鼎立创造了相对稳定的社会环境,三国均采取积极有效的措施,在对抗中进步,在竞争中发展,从而推动了经济、政治、文化的恢复和发展。由材料可知,三国鼎立()

A.是东汉时期军阀混战的继续 B.政权割据,国家陷入分裂

C.为此后走向统一奠定了基础 D.各自为政,阻碍经济发展

35.下列对《丝绸之路示意图》解读正确的是( )

A.路线:长安→河西走廊→西域→欧洲→中亚、西亚

B.物品输出:通过这条道路,汉朝的核桃、葡萄、石榴等传到西域

C.大秦:在今伊朗高原和两河流域

D.意义:丝绸之路是东西方经济文化交流的桥梁

卷Ⅱ(非选择题,共15分)

注意事项:答卷Ⅱ时,将答案用黑色碳素笔写在答题卡相应位置上。

36.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 中华文明的组成,既包括定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明,也包括若干以游牧为主要生活来源的少数民族文明。它的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往过程中整合为一体的过程。

材料二 秦在开疆拓土的过程中,在南越、西瓯之地设置南海等郡。汉王朝亦然,其在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。……秦从匈奴手中夺得河套地区后……将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之”和迁去开垦土地。有汉一代,更是大规模地实行屯田戍守,徙民实边的政策。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料三 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙江南,黄河中下游地区一片萧条,而南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使经济得以发展。

——摘编自刘亚荷《中国古代经济重心南移的完成》

材料四 迁都洛阳后,他(孝文帝)以移风易俗为重点,从服饰、语言、籍贯、姓氏、国家祭祀等方面,对拓跋鲜卑旧俗进行了全面变革。孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的历史典范,推动了中华民族共同体的发展,具有重要的历史意义。

——摘编自《北魏孝文帝改革与中华民族共同体的历史演进》

(1)根据材料一和所学知识,列举“定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明”的原始居民代表。(2分)

(2)根据材料二,指出秦汉时期采取了哪些利于“华夏民族与周边民族的融合”的举措。(2分)

(3)根据材料三,概括西晋末年以来江南地区经济发展的主要原因及影响。(5分)

(4)根据材料四并结合所学知识,指出北魏孝文帝改革的措施,并概括这一改革对中华民族发展的意义。(6分)

2024—2025年度第一学期七年级期末考试

历史试题答案

一、选择题(本题35题,1-25每小题1分,26-35每小题2分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B A C C A A B B D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C A A A A B C C C B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D B B D C A D B C

题号 31 32 33 34 35

答案 C B D C D

36.阅读下列材料,回答问题。(15分)

(1)半坡居民、河姆渡居民。

(2)设置郡县、屯田戍守、徙民实边等。

(3)原因:江南地区战乱较少,社会安定;北人南迁,为江南地区带去了带去了大量的劳动力和先进的生产技术。

影响:这一趋势促进了江南地区的开发,使得南方经济得到了迅速发展。同时,江南地区的开发也为我国古代经济重心的南移奠定了基础。

(4)主要措施:迁都洛阳、实行汉化政策、改穿汉服、学说汉话、采用汉姓、提倡与汉人通婚。意义:这一改革促进了北方的民族大融合,同时也增强了北魏的实力。对于中华民族的发展来说,这一改革具有重要意义,它有利于我国多民族国家的发展,也为隋唐时期国家重新走向统一奠定了基础。

历史试题

本试卷分卷I和卷Ⅱ两部分:卷Ⅰ为选择题,卷Ⅱ为非选择题。本试卷满分为60分,考试时间为45分钟。

卷I (选择题,共45分)

一、选择题(本题35题,1-25每小题1分,26-35每小题2分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.遗址是古人无声的语言,是与我们跨越时空的对话。在周口店有一处中国首批被列为“世界文化遗产”的遗址。该遗址能够告诉我们( )

A.北京人使用天然火 B.河姆渡人种植水稻

C.半坡人会制作彩陶 D.大禹竭尽全力治水

2.考古工作者在山顶洞人遗址发现了大量的穿孔的兽牙、海蚶壳,钻孔的小石珠等,其中的小石珠制作得最精细,它们一面磨平,一面打制,钻孔处还被染成红色。这表明山顶洞人( )

A.是已知中国最早的原始人类 B.已经有了审美观念

C.手工制造业已达到发达水平 D进入了新石器时代

3.1992年,中国和美国的科学家联合研究中国江西的稻作起源问题。美方专家于1996年、1998年两次发表研究报告,证实长江中游是世界稻作农业的摇篮。该研究可印证我国()

A.原始农业的发展 B.早期国家的形成

C.贫富分化的出现 D.社会阶级的产生

4.河北有《燕赵都市报》,山东有《齐鲁晚报》,湖北有《楚天都市报》。这些报纸的命名跟以下什么历史事件相关( )

A.世袭制取代禅让制 B.禅让制

C.西周实行分封制 D.诸侯争霸

5.2024年甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼于4月4日上午在陕西省黄陵县桥山祭祀广场隆重举行,今年的公祭活动以“铸牢中华民族共同体意识,奋进中国式现代化新征程”为主题。我们祭祀黄帝主要是因为他( )

A.发明了文字,编制了乐谱 B.曾经打败过炎帝和蚩尤

C.是中华民族的“人文初祖” D.是传说时代的治水英雄

6.夏、商、周是中国的青铜时代。二里头遗址位于洛阳盆地东部的偃师区境内,出土有大量石器、陶器、玉器、铜器等文物。三星堆遗址是四川盆地目前发现的夏商时期规模极大、等级最高的中心遗址,出土金面具残片、鸟形金饰片、金箔、眼部有彩绘钢头像、青铜大面具、青铜神树等。这( )

A.反映出中华文明多元一体的发展特征 B.说明当时青铜制作技术已经趋于成熟

C.是新兴地主阶级崛起的标志 D.体现出当时严格的等级制度

7.文字对历史研究具有重要价值。1921年,胡适提出:“在东周以前的历史,是没有一字可以信的。”推翻胡适这一观点最有力的证据是( )

A.殷墟遗址发现的甲骨文字 B.良渚遗址出土的精美玉器

C.河南二里头遗址的发掘 D.天水放马滩出土的纸

8.下面是某本历史书的部分目录,据此可知这部分目录的主题应该是()

A.西周社会

B.春秋争霸

C.三家分晋

D.秦灭六国

9.示意图是梳理历史联系的重要方法。下列示意图中①处应填写的是( )

A.诸侯各自为政 B.铁制农具和牛耕的使用

C.兴修水利工程 D.诸子百家的献计献策

10.据如图,诸侯国数量变化的实质是( )

A.奴隶社会形成 B.封建制度崩溃 C.侯国数量减少 D.逐步走向统一

11.为响应党中央厉行节约的号召,许多中学加入反对“舌尖上的浪费”的“光益行动”中,早在战国时期,某一思想流派在提出“兼爱”“非攻”的同时,就倡导“节俭”“节用”。该思想流派的创始人是( )

A.老子 B.孟子 C.墨子 D.韩非

12.汉文帝是西汉初年著名的皇帝,如表是汉文帝时期发布的几条诏令,这体现了他的治国理念是( )

A.重视农业

B.轻徭薄赋

C.勤俭治国

D.减轻刑罚

13.秦朝开创的体制包含有三大要素:君主“独制”,地方集权于中央,以及官僚任免而不得世袭,材料中的“体制”的创立( )

A.奠定了中国封建政治制度的基本格局 B.确立了儒学的主导地位

C.标志着专制主义中央集权发展到顶峰 D.导致阶级矛盾严重激化

14.下表措施共同反映了秦始皇重视( )

地区 措施

南方 迁民至岭南,与南越、西瓯人杂居共处

北方 巡视北边,北击匈奴,修筑长城

西南 派使节到西南夷,加强联系,设置郡县

A边疆治理

B.经济发展

C.制度创新

D.工程兴修

15.在参观河北博物院“大汉绝唱——满城汉墓”展厅时,同学们看到西汉诸侯王刘胜的金缕玉衣(如下图),通过了解得知,汉朝礼制规定只有皇帝的葬服可以用金缕玉衣。针对这一问题汉武帝采取的主要措施是 ()

A实施“推恩令”

B.实行盐铁和酒的专卖

C.尊崇儒术

D.北击匈奴,巩固边疆

16.西汉时人们多斥责秦始皇为暴君,《史记》敢于肯定其统一天下“成功大”,对于汉武帝也揭露他迷信方术、任用酷吏的过失。这反映了司马迁( )

A.勤奋好学,饱读诗书 B.公正记事,秉笔直书

C.开创纪传体史书体裁 D.在文学上有崇高地位

17.桑弘羊是汉武帝时期的重要大臣之一。下表信息说明,桑弘羊辅佐汉武帝的历史功绩是( )

时间 官职 主要作为

公元前120年 侍中 参与盐铁官营规划等

公元前115年 大农丞(大农令副手) 此后数年,参与铸五铢钱、西北屯田等事务

公元前110年 治粟都时,代理大农令 推行盐铁官营制度等

A.构建“大一统”的精神支柱 B.加强中央集权,削弱诸侯国

C.奠定汉武帝盛世的物质基础 D开疆拓土,充实边疆军事力量

18.图示法能够帮助我们有效理解和记忆历史,如下图示反映出东汉衰落的原因是()

A.农民起义频繁 B.残暴的统治

C.外戚宦官交替专权 D土地兼并严重

19.东汉时,有官方记载的传染病暴发就有11次,其中发病于寒冷季节的就有9次,张仲景所在的南阳,在10年间,大宗族因传染病而死亡的人数达三分之二,其中因伤寒而死的竟占十分之七,严峻的疫情促使他写成了《伤寒杂病论》。这说明了( )

A.季节交替与疾病暴发相互影响 B.医学发展与社会需求密切相关

C.宗族关系与疾病预防密不可分 D.人口减少与疾病暴发存在联系

20.“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未获解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是( )

A.春秋战国时期 B.三国两晋南北朝时期

C.原始社会时期 D.夏商西周时期

21.唐朝诗人李白曾作诗描绘中国古代某次战役:“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”这场战役的影响是( )

A.有利于曹操统一北方 B.推翻了秦朝残暴统治

C.奠定三国鼎立的基础 D.三国鼎立的局面形成

22.《齐民要术·种谷》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道、劳而无获”,这句话反映了贾思勰主张农业生产( )

A.重视采用铁犁牛耕技术 B.充分利用最先进的历法

C.合理统筹农、林、牧、副、渔等业 D.遵循自然规律和因地制宜

23.在魏晋南北朝近四个世纪中,先后出现过34个政权。官渡之战、赤壁之战、淝水之战等著名战役都发生在这一时期。据此可知,这一时期最突出的特征是( )

A.政治变迁与门阀士族相关 B.分裂和动乱孕育着统一因素

C.民族冲突和民族交融并存 D.政治制度承袭秦汉而有所损益

24.列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容反映的是东晋南朝哪一方面的史实( )

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高

城市 建康人口众多

A.淝水之战的背景 B.江南地区经济发展的表现

C.北民南迁的原因 D.江南地区经济发展的原因

25.如图是某历史兴趣小组借助地理学科知识绘制的方位示意图,这反映的是( )

A.春秋时期的民族交融 B.“八王之乱”的爆发

C.江南地区的开发 D.游牧民族的内迁

26.“统治因面临严重的危机而不巩固:内有持续十几年之久的八王之乱和大规模的流民起义,外有内迁的少数民族上层掀起的反晋斗争,故统一局面并没维持多久。”此材料反映了西晋朝代的特征是( )

A.政权分裂,大权旁落 B.休养生息,稳定民心

C.纷争不断,短暂而亡 D.文化交流,民族交融

27.一度因改革而强盛的北魏王朝,在孝文帝死后仅30余年便迅速地分崩离析。这引起学者对孝文帝改革作用与意义的深层次思考。如表中这些观点( )

A.对孝文帝汉化改革持否定性意见 B.对孝文帝汉化改革持肯定性评价

C.全面分析了孝文帝改革的必要性 D.客观分析了孝文帝改革的两面性

观点一 孝文帝汉化改革,丢掉的是拓跋氏的长处——勇武质朴,削弱了北魏的军事力量。

观点二 孝文帝推行的不加扬弃的全盘汉化,严重销蚀了北魏统治者的锐气与活力。

28.贾思勰在《齐民要术》序中称:“神农、仓颉,圣人者也;其于事也,有所不能矣!……蔡伦立意造纸,岂方缣牍之烦……不朽之术也。”这说明 ( )

A.蔡伦的功绩高过神农与仓颉 B.中国古代造纸术始于蔡伦

C.中国古代科技发明领先世界 D.蔡伦改进造纸术利国利民

29.归纳总结是学习历史的重要方法之一。下面是某同学的学习笔记,据此可知他归纳的学习主题是( )

A.奴隶制王朝的更替

B.政权分立与民族交融

C中华文明的起源

D.向封建社会的过渡

30.据文献记载,受战乱、环境变化等因素的影响,商朝曾多次迁都。考古发掘也证实,河南郑州商城遗址是商朝早期亳都所在,安阳殷墟是商王盘庚迁徙后的都城遗址。这说明( )

A.考古发掘的史料更真实可靠 B.不同史料导致历史真相难寻

C.历史研究需要多重史料印证 D.历史认识具有较大的主观性

31.甲骨文在研究汉字的形成和演变方面有着极其重要的价值。从如图中可以得到的信息是甲骨文( )

A.完整记录中华古老文明的起源 B.记录从山顶洞人到周朝的历史

C.已经具备汉字结构的基本形式 D.是年代最为久远、成熟的文字

32.春秋战国时期兴起了一些区域性的或全国性的经济都会,如定陶因交通发达被推为“天下之中”,邯郸“北通燕、涿,南有郑、卫”,洛阳“东贾齐、鲁,南贾梁、楚”。这些现象反映的本质是 ( )

A.分封制的瓦解促进了经济发展 B.生产技术进步推动了商业发展

C.诸侯争霸兼并推动了商业发展 D.各国的重农抑商政策遭到失败

33.某学者认为:“商鞅变法使劳动力得到了充分释放,生产力得到了迅速发展,新兴的地主阶级掌握了社会的主要财富,登上历史舞台。”该材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

34.三国鼎立创造了相对稳定的社会环境,三国均采取积极有效的措施,在对抗中进步,在竞争中发展,从而推动了经济、政治、文化的恢复和发展。由材料可知,三国鼎立()

A.是东汉时期军阀混战的继续 B.政权割据,国家陷入分裂

C.为此后走向统一奠定了基础 D.各自为政,阻碍经济发展

35.下列对《丝绸之路示意图》解读正确的是( )

A.路线:长安→河西走廊→西域→欧洲→中亚、西亚

B.物品输出:通过这条道路,汉朝的核桃、葡萄、石榴等传到西域

C.大秦:在今伊朗高原和两河流域

D.意义:丝绸之路是东西方经济文化交流的桥梁

卷Ⅱ(非选择题,共15分)

注意事项:答卷Ⅱ时,将答案用黑色碳素笔写在答题卡相应位置上。

36.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 中华文明的组成,既包括定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明,也包括若干以游牧为主要生活来源的少数民族文明。它的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往过程中整合为一体的过程。

材料二 秦在开疆拓土的过程中,在南越、西瓯之地设置南海等郡。汉王朝亦然,其在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。……秦从匈奴手中夺得河套地区后……将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之”和迁去开垦土地。有汉一代,更是大规模地实行屯田戍守,徙民实边的政策。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料三 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙江南,黄河中下游地区一片萧条,而南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使经济得以发展。

——摘编自刘亚荷《中国古代经济重心南移的完成》

材料四 迁都洛阳后,他(孝文帝)以移风易俗为重点,从服饰、语言、籍贯、姓氏、国家祭祀等方面,对拓跋鲜卑旧俗进行了全面变革。孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的历史典范,推动了中华民族共同体的发展,具有重要的历史意义。

——摘编自《北魏孝文帝改革与中华民族共同体的历史演进》

(1)根据材料一和所学知识,列举“定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明”的原始居民代表。(2分)

(2)根据材料二,指出秦汉时期采取了哪些利于“华夏民族与周边民族的融合”的举措。(2分)

(3)根据材料三,概括西晋末年以来江南地区经济发展的主要原因及影响。(5分)

(4)根据材料四并结合所学知识,指出北魏孝文帝改革的措施,并概括这一改革对中华民族发展的意义。(6分)

2024—2025年度第一学期七年级期末考试

历史试题答案

一、选择题(本题35题,1-25每小题1分,26-35每小题2分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B A C C A A B B D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C A A A A B C C C B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D B B D C A D B C

题号 31 32 33 34 35

答案 C B D C D

36.阅读下列材料,回答问题。(15分)

(1)半坡居民、河姆渡居民。

(2)设置郡县、屯田戍守、徙民实边等。

(3)原因:江南地区战乱较少,社会安定;北人南迁,为江南地区带去了带去了大量的劳动力和先进的生产技术。

影响:这一趋势促进了江南地区的开发,使得南方经济得到了迅速发展。同时,江南地区的开发也为我国古代经济重心的南移奠定了基础。

(4)主要措施:迁都洛阳、实行汉化政策、改穿汉服、学说汉话、采用汉姓、提倡与汉人通婚。意义:这一改革促进了北方的民族大融合,同时也增强了北魏的实力。对于中华民族的发展来说,这一改革具有重要意义,它有利于我国多民族国家的发展,也为隋唐时期国家重新走向统一奠定了基础。

同课章节目录