2025届天津市滨海新区田家炳中学高三上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届天津市滨海新区田家炳中学高三上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 374.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-29 09:53:09 | ||

图片预览

文档简介

滨海新区田家炳中学2024-2025-1高三年级月考考试

历史 试卷

一、单选题:本大题共15小题,共45分。

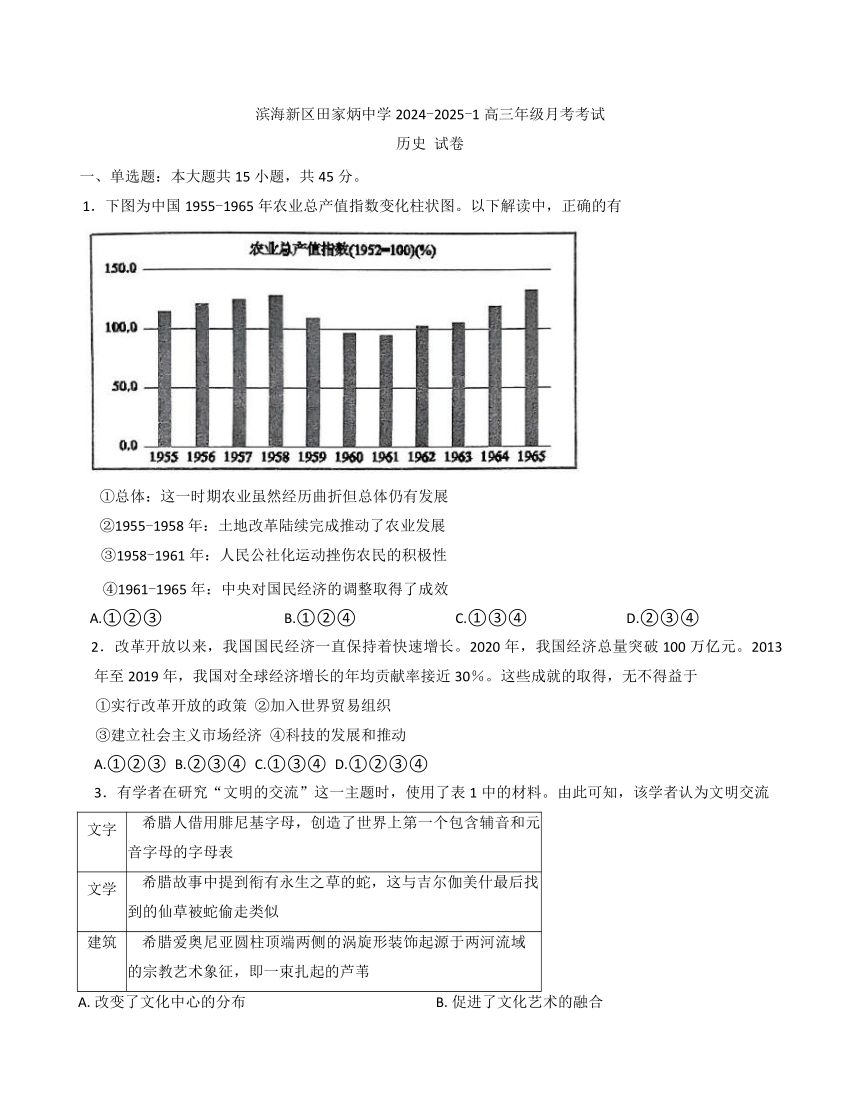

1.下图为中国1955-1965年农业总产值指数变化柱状图。以下解读中,正确的有

①总体:这一时期农业虽然经历曲折但总体仍有发展

②1955-1958年:土地改革陆续完成推动了农业发展

③1958-1961年:人民公社化运动挫伤农民的积极性

④1961-1965年:中央对国民经济的调整取得了成效

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.改革开放以来,我国国民经济一直保持着快速增长。2020年,我国经济总量突破100万亿元。2013年至2019年,我国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。这些成就的取得,无不得益于

①实行改革开放的政策 ②加入世界贸易组织

③建立社会主义市场经济 ④科技的发展和推动

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

3.有学者在研究“文明的交流”这一主题时,使用了表1中的材料。由此可知,该学者认为文明交流

文字 希腊人借用腓尼基字母,创造了世界上第一个包含辅音和元音字母的字母表

文学 希腊故事中提到衔有永生之草的蛇,这与吉尔伽美什最后找到的仙草被蛇偷走类似

建筑 希腊爱奥尼亚圆柱顶端两侧的涡旋形装饰起源于两河流域的宗教艺术象征,即一束扎起的芦苇

A.改变了文化中心的分布 B.促进了文化艺术的融合

C.推动了区域文化的统一 D.重塑了民族文化的内核

4.1499年,达·伽马回国的消息在威尼斯引发了震惊、焦虑情绪,威尼斯很快派特使前往时属奥斯曼帝国的埃及行省,讨论如何针对葡萄牙采取联合军事行动,甚至设想能否开挖一条通往红海的水上通道。这表明当时

A.威尼斯预见到了商业革命的来临 B.西欧不再寻求基督教福音的传播

C.奥斯曼帝国的贸易地缘优势增强 D.开挖苏伊士运河的历史条件成熟

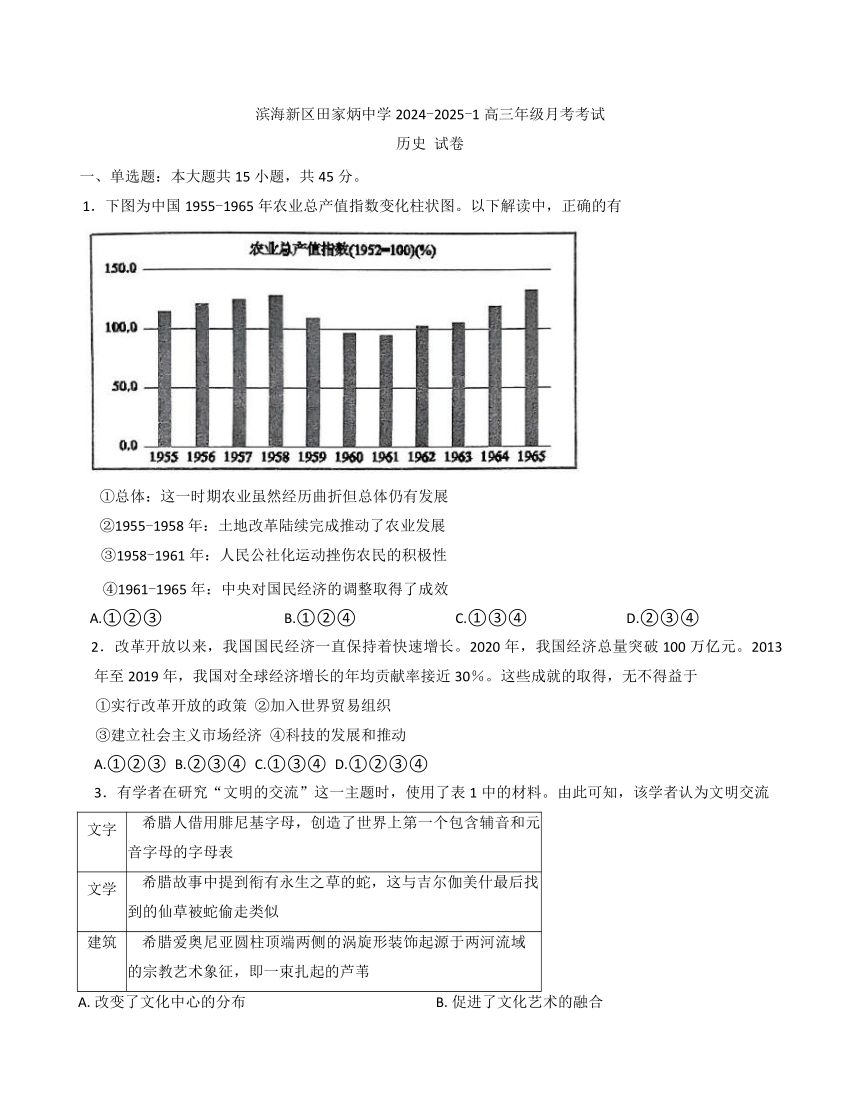

5.以下是16世纪重要商路示意图,由此反映出

A.以澳门为中转站的贸易网络形成 B.大西洋地区成为欧洲的贸易中心

C.马尼拉大帆船航线沟通欧亚联系 D.资本主义世界经济体系最终形成

6.意大利诗人但丁曾在神曲《炼狱》篇中说道:“来跟从我,让世界嚼舌去吧”;法国思想家孟德斯鸠在《论法的精神》中说道:“自由不是无限制的自由,自由是一种能做法律许可的任何事的权力"。他们的著作及其言论反映出

A.思想文化日趋为政治服务的特征 B.理性主义取代人文主义深入民心

C.新兴资产阶级对现实利益的渴望 D.思想解放运动斗争方式趋于稳健

7.1523年,路德指出“教会不能插手世俗政权”,但在必要时,世俗政权可以“净化和改造教会”,世俗统治者甚至可以被认作“对教会外部事务具有权威的主教”。他提出这一观点

A.标志着宗教改革的开始 B.阐释了主权在民的主张

C.推翻了天主教会的统治 D.有利于民族国家的发展

8.自17世纪后期起约两百年里,资产阶级代议制在英、美、法、德等国先后建立。资产阶级代议制核心是

A.坚持广泛民主性的原则 B.选举产生的议会代表民意

C.废除或限制君主的权力 D.实行三权分立的政治架构

9.下表内容与各国资产阶级革命或改革进程有关,左侧是史实陈述,右侧是对史实的推论。

其中表述正确的是

史实 推论

A 1688年英国发生了“光荣革命” 工业资产阶级加强了在议会中的作用

B 1875年法兰西第三共和国宪法颁布 法国从法律上确立了共和政体

C 国家权力分为立法、司法和行政三个部分 1787年宪法实行“联邦制”原则

D 普鲁士通过王朝战争完成了德国统一 德国继承了专制主义和军国主义传统

A. B. C. D.

10.钱学森认为:“科学革命是人认识客观世界的飞跃,技术革命是人改造客观世界技术的飞跃。而科学革命、技术革命又引起全社会整个物质资料生产体系的变革,即产业革命。”下列各项中,符合钱学森所述观点的是

A.蒸汽机--瓦特改良蒸汽机-工业革命

B.电动机--飞机-第二次工业革命

C.电磁感应理论-电动机、发电机-电力工

D.电磁波-无线电--第三次科技革命

11.《全球通史》中写道:“到18世纪的后一段时期,规模巨大的洲际贸易已在历史上首次发展起来。但欧洲与亚洲的贸易比不上与南北美洲或东欧的贸易,其主要原因有两个:一个原因是,欧洲纺织行业反对从亚洲各国进口棉织品;另一个原因在于难以找到能在亚洲市场上出售的物品。”对此解读准确的是

A.交通工具的落后是欧亚贸易的主要障碍 B.欧洲的生产能力尚不具备优势

C.欧洲人更喜爱美洲或东欧的物品 D.亚洲国家实行闭关锁国政策

12.某同学在梳理“国际社会主义运动发展”相关知识时,总结出以下几点结论,其中不符合史实的有几处?

A.1处B.2处C.3处D.4处

13.有学者认为:“两次大战之间的国际旧格局之所以脆弱,是因为未能形成影响战争与和平的核心力量。在当时的大国中,美国因国内孤立主义盛行未加入国际联盟,苏联因体制独特,难以见容于其他大国,德、日则谋求推翻这一秩序;剩下来的英、法两国已无法承担起维护现存秩序的重任。”以下最符合作者观点的是()

A.国际联盟因美国苏联未加入而失去作用

B.英法将国际联盟作为维护其统治的工具

C.德日对“凡尔赛一华盛顿”体系的不满

D.大国应在维护世界秩序中发挥核心作用

14.表格1913~1937年苏联工业总产值及重要工业品在欧洲和世界所占地位的排名,对该表解读符合实际的是

1913年 1928年 1932年 1937年

工业生产总值 5 5 3 2

机器制造业 4 4 2 2

联合收割机 无 无 2 1

电力 15 10 7 3

煤 6 6 4 4

石油 2 3 2 2

钢 5 5 5 3

A.1913~1928年停滞不前是因为战时共产主义政策的影响

B.“新经济政策”促进了1928~1932年工业地位的快速提升

C.1928~1937年工业不断发展得益于国家计划经济的开展

D.在“斯大林模式”的指引下苏联经济得到了健康持续发展

15.国际联盟大会和其行政院职权有所重叠,而联合国安理会只管和平的维护,且联合国大会不得涉及安理会正在审议的事务。有学者指出:“联合国与国际联盟的根本区别在于前者的宪章承认大国享有特权。”这说明联合国集体安全机制

A.带有浓厚的强权特征 B.具有更大的实效性

C.兼有继承与创新特点 D.适用范围大打折扣

二、非选择题题:本大题共3小题,共55分。

16.阅读下列材料:

材料一 1953-1957年,在第一个五年计划基本建设投资中,工业是重点,占58.2%,这是中国历史上前所未有的壮举。这期间,苏联援建的156个大中型建设项目主要集中在东北地区。这些建设为后来的经济发展奠定了新的物质基础。

材料二

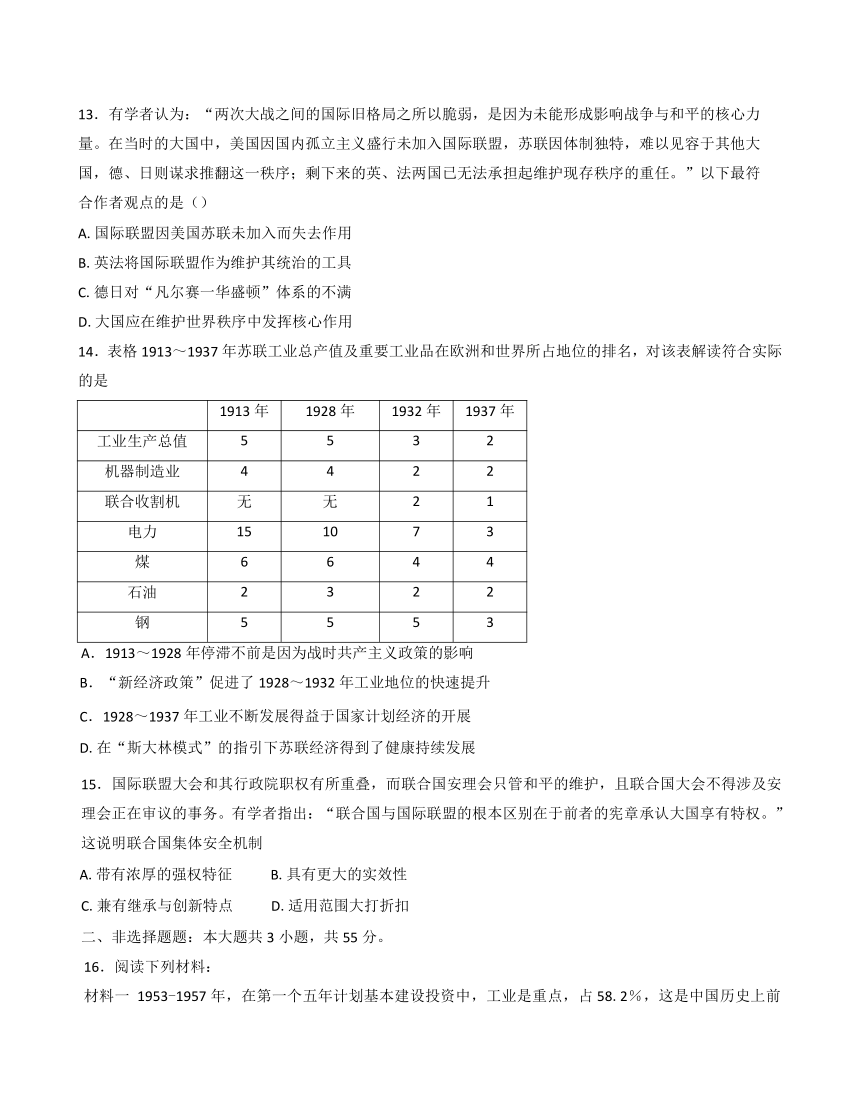

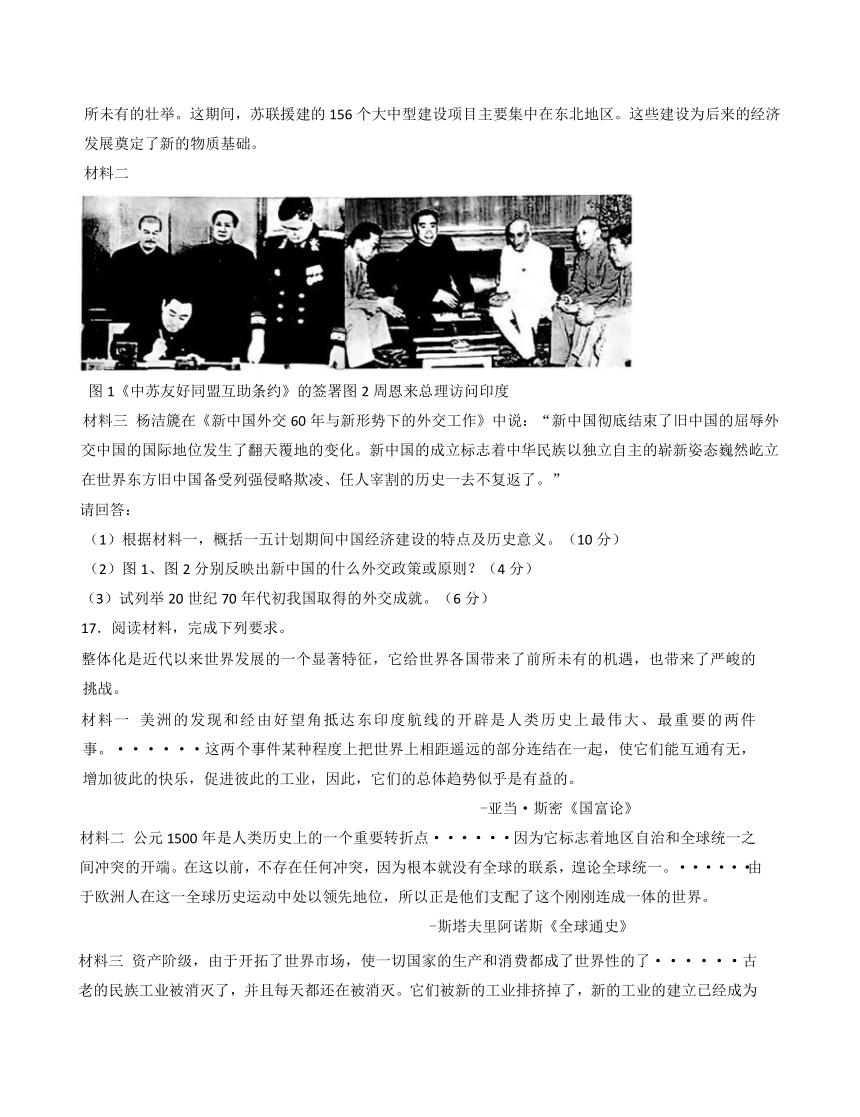

图1《中苏友好同盟互助条约》的签署图2周恩来总理访问印度

材料三 杨洁篪在《新中国外交60年与新形势下的外交工作》中说:“新中国彻底结束了旧中国的屈辱外交中国的国际地位发生了翻天覆地的变化。新中国的成立标志着中华民族以独立自主的崭新姿态巍然屹立在世界东方旧中国备受列强侵略欺凌、任人宰割的历史一去不复返了。”

请回答:

(1)根据材料一,概括一五计划期间中国经济建设的特点及历史意义。(10分)

(2)图1、图2分别反映出新中国的什么外交政策或原则?(4分)

(3)试列举20世纪70年代初我国取得的外交成就。(6分)

17.阅读材料,完成下列要求。

整体化是近代以来世界发展的一个显著特征,它给世界各国带来了前所未有的机遇,也带来了严峻的挑战。

材料一 美洲的发现和经由好望角抵达东印度航线的开辟是人类历史上最伟大、最重要的两件事。······这两个事件某种程度上把世界上相距遥远的部分连结在一起,使它们能互通有无,增加彼此的快乐,促进彼此的工业,因此,它们的总体趋势似乎是有益的。

-亚当·斯密《国富论》

材料二 公元1500年是人类历史上的一个重要转折点······因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端。在这以前,不存在任何冲突,因为根本就没有全球的联系,遑论全球统一。······由于欧洲人在这一全球历史运动中处以领先地位,所以正是他们支配了这个刚刚连成一体的世界。

-斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成了世界性的了······古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题······过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。

-《共产党宣言》

请回答:

(1)概括材料一、二在看待新航路开辟问题上的异同。(6分)

(2)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中认为“1763年至1914年是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期”,根据所学知识,简述欧洲是如何成为全球主人的。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明近代世界市场格局的主要变化及其对中国经济发展的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 马克思关于现代社会发展的两个模式,即“阶级斗争模式”和“技术进步模式”。

模式 阶级斗争模式 技术进步模式

内容 阶级斗争是社会发展的动力。现代社会的发展是通过无产阶级和资产阶级的斗争而实现的。 资本的趋势是赋予生产以科学性质,而直接劳动则被贬低为只是生产过程的一个要素。随着大工业的发展,现实财富创造较少取决于劳动的时间和所耗费的劳动量,相反地取决于一般科学水平和技术进步,或者说取决于科学在生产中的应用。

依据 英国资产阶级革命法国大革命 两次工业革命

-摘编自安维复《马克思关于现代社会发展的两个模式》

上述材料是马克思对现代社会发展的两种模式的定义和阐释。据此,结合世界近代史相关知识,提炼出世界近

代史发展的其它模式,并进行简要阐释。(要求:提炼出一种模式,且不与材料中的两种模式重复,史论结合,史实准确。逻辑清晰)

。 2025届天津市滨海新区田家炳中学高三上学期12月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

1.答案:C

简析:从 1955 - 1965 年农业总产值指数变化柱状图来看,虽有波折,但整体呈上升趋势,①正确;土地改革在 1952 年底基本完成,1955 - 1958 年推动农业发展的主要是农业合作化运动,②错误;1958 - 1961 年的人民公社化运动,严重挫伤了农民生产积极性,导致农业生产下滑,③正确;1961 - 1965 年中央对国民经济进行调整,使农业生产得到恢复和发展,④正确。所以选 C。

2.答案:D

简析:改革开放政策为经济发展提供了制度保障和动力;加入世界贸易组织使中国融入世界经济体系,拓展了市场;建立社会主义市场经济体制优化了资源配置;科技发展推动产业升级和创新,都促进了中国经济增长。所以①②③④均正确,选 D。

3.答案:B

简析:材料中希腊在文字、文学、建筑方面都借鉴了其他文明成果,这体现了不同文明之间文化艺术的融合。A 选项,材料未提及文化中心分布的改变;C 选项,“文化统一” 说法错误,文明交流是相互借鉴,并非统一;D 选项,材料未体现重塑民族文化内核。所以选 B。

4.答案:A

简析:达 伽马开辟新航路后,欧洲的贸易中心将从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,威尼斯作为地中海沿岸的重要商业城市,预见到了商业革命带来的冲击,所以才会有一系列应对举措。B 选项,西欧一直寻求基督教福音传播;C 选项,材料重点是威尼斯的反应,而非奥斯曼帝国优势;D 选项,当时开挖苏伊士运河条件并不成熟。所以选 A。

5.答案:A

简析:从 16 世纪重要商路示意图能看出,以澳门为中转站,连接了亚洲、欧洲、美洲等地的贸易,形成了贸易网络。B 选项,仅从图中无法得出大西洋地区成为欧洲贸易中心;C 选项,马尼拉大帆船航线主要沟通了亚洲和美洲联系;D 选项,资本主义世界经济体系最终形成是在 19 世纪末 20 世纪初。所以选 A。

6.答案:C

简析:但丁和孟德斯鸠所处时代,新兴资产阶级力量逐渐壮大,他们的言论反映出对自由、平等以及打破旧有束缚、追求现实利益的渴望。A 选项,材料未体现思想文化为政治服务;B 选项,理性主义是启蒙运动核心,但丁时期尚未出现;D 选项,材料未体现思想解放运动斗争方式的变化。所以选 C。

7.答案:D

简析:路德提出世俗政权可以干预教会事务,这有利于摆脱罗马天主教会对世俗政权的控制,促进民族国家的发展。A 选项,宗教改革开始的标志是马丁 路德发表《九十五条论纲》;B 选项,主权在民是启蒙运动的主张;C 选项,宗教改革并未推翻天主教会统治。所以选 D。

8.答案:B

简析:资产阶级代议制的核心是通过选举产生议会,议会代表民意行使国家权力。A 选项,资产阶级代议制下,民主范围在不同国家和时期有局限性,并非广泛民主;C 选项,德国保留了君主制,且不是所有代议制都限制君主权力;D 选项,三权分立只是部分国家代议制的特点,并非核心。所以选 B。

9.答案:B

简析:1875 年法兰西第三共和国宪法颁布,从法律上确立了共和政体,B 正确;1688 年 “光荣革命” 时,工业资产阶级尚未兴起,A 错误;1787 年宪法实行 “三权分立” 原则,不是 “联邦制” 原则,C 错误;普鲁士通过王朝战争完成德国统一与德国继承专制主义和军国主义传统之间没有必然的因果推论关系,D 错误。

10.答案:C

简析:电磁感应理论属于科学革命,在此基础上发明了电动机、发电机,这属于技术革命,进而推动了电力工业的发展,引发产业革命,符合钱学森的观点。A 选项,瓦特改良蒸汽机是技术革新,不是科学革命;B 选项,飞机是第二次工业革命成果,但电动机与飞机之间没有直接引发产业革命的关系;D 选项,无线电是基于电磁波理论的技术应用,第三次科技革命以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,电磁波 - 无线电不符合这一模式。所以选 C。

11.答案:B

简析:18 世纪后一段时期,欧洲与亚洲贸易比不上与其他地区,原因是欧洲纺织业抵制亚洲棉织品且难以找到亚洲市场所需物品,这说明当时欧洲生产能力有限,产品难以满足亚洲市场,尚不具备优势。A 选项,当时交通工具落后不是主要障碍;C 选项,材料未体现欧洲人喜好;D 选项,亚洲国家并非都闭关锁国,且这不是主要原因。所以选 B。

12.答案:A

简析:巴黎公社失败的根本原因是当时法国资本主义正处于上升阶段,无产阶级力量不够强大,而不是缺乏马克思主义理论指导,这一处不符合史实;空想社会主义者对未来社会提出有益设想、布尔什维克党在二月革命后希望和平发展、井冈山根据地建立是共产党将退却和进攻有机结合的典范,这些都符合史实。所以不符合史实的有 1 处,选 A。

13.答案:D

简析:学者认为两次大战之间国际旧格局脆弱是因为大国未能发挥核心作用,美国孤立主义盛行、苏联体制独特、德日谋求推翻秩序、英法无力维护秩序,所以大国应在维护世界秩序中发挥核心作用,D 正确;A 选项,美国未加入国际联盟,但国际联盟并非完全失去作用;B 选项,材料未体现英法利用国际联盟维护统治;C 选项,德日不满只是部分原因,不是学者观点核心。所以选 D。

14.答案:C

简析:1928 - 1937 年苏联开展五年计划,实行计划经济,推动了工业不断发展,C 正确;1913 - 1928 年苏联经历了一战、国内战争等,经济受到破坏,不是因为战时共产主义政策,A 错误;1928 年后新经济政策逐渐被取消,B 错误;“斯大林模式” 存在弊端,导致苏联经济发展不均衡,并非健康持续发展,D 错误。

15.答案:B

简析:联合国集体安全机制中安理会只管和平维护,且大会不得涉及安理会正在审议事务,还承认大国特权,这避免了国际联盟大会和行政院职权重叠的问题,能更有效地维护世界和平与安全,具有更大实效性。A 选项,承认大国特权是为了维护世界秩序,并非强权特征;C 选项,材料重点强调实效性,继承与创新不是核心;D 选项,适用范围未在材料体现。所以选 B。

16.

(1)

特点:实行计划经济;以工业为重点(优先发展重工业);受苏联援助;集中在东北。

意义:奠定我国工业化基础;开始改变我国工业落后的面貌。

简析:“一五” 计划是我国参照苏联模式制定的计划经济建设规划,优先发展重工业,苏联援建 156 个项目,且多集中在东北,这些建设为我国工业化积累了经验和物质基础,推动了工业发展,改变了工业落后局面。

(2)

图 1:“一边倒” 的外交政策。

图 2:和平共处五项原则。

简析:《中苏友好同盟互助条约》签署,表明中国在外交上坚定地站在社会主义阵营一边,体现 “一边倒” 政策;周恩来总理访问印度,与印度共同提出和平共处五项原则,成为处理国与国之间关系的基本准则。

(3):恢复在联合国的合法席位;中美关系缓和;中日关系缓和。

简析:20 世纪 70 年代,随着中国国际地位提高和国际形势变化,1971 年中国恢复在联合国的合法席位;1972 年尼克松访华,中美关系开始走向正常化,同年中日建交,这些外交成就提高了中国的国际地位,打开了外交新局面。

17.

(1)

同:都认为新航路开辟是人类历史上的重大事件,是人类由分散走向统一的开始。

异:材料一认为新航路开辟对世界总体上是有益的;材料二认为是有冲突的,而且欧洲人是占支配地位的。

简析:新航路开辟确实使世界开始连为一体,这是两者的共识;但材料一强调其促进各国交流、增加快乐和推动工业的积极影响,材料二则指出地区自治和全球统一存在冲突,且欧洲在全球联系中处于支配地位。

(2):通过资产阶级革命或改革确立了近代民主政治;通过工业革命实现了工业化;通过文艺复兴、启蒙运动以及科学革命实现了思想文化的理性化和科学化;通过殖民扩张建立起世界殖民体系。

简析:17 - 19 世纪,欧美国家通过资产阶级革命或改革,如英国资产阶级革命、美国独立战争、法国大革命等,建立起资本主义民主制度;工业革命极大地提高了生产力,实现工业化;文艺复兴、启蒙运动解放思想,科学革命推动科技发展;殖民扩张使欧洲国家控制了广大殖民地,建立起世界殖民体系,从而成为全球主人。

(3)

主要变化:多中心的区域市场向世界市场转变;工业产品成为世界市场的主导。

影响:促使中国的传统自然经济趋于破产,客观上有利于中国的社会转型;被卷入资本主义世界体系,成为西方的原料产地和商品倾销地。

简析:随着新航路开辟、殖民扩张和工业革命的推进,世界市场逐渐形成,区域市场融合为世界市场,工业革命后工业产品在世界市场中占据主导;中国在西方列强的经济侵略下,自然经济逐渐解体,被迫卷入世界市场,沦为西方经济附庸,但也客观上推动了中国近代化进程。

18.

示例一:全球化模式

阐释:15、16 世纪新航路开辟,打破各大洲相对孤立状态,世界开始连成整体,世界市场雏形出现;15 - 18 世纪早期殖民扩张,加强了国家和文明间联系,世界市场进一步发展;18 世纪后半叶至 20 世纪初,两次工业革命,交通和通讯技术革新,人口和资本流动加快,世界市场最终形成,世界连为一体。

简析:新航路开辟为全球化奠定基础,早期殖民扩张拓展了世界市场,两次工业革命则从技术层面加速了全球化进程,推动世界从分散走向整体,各地联系日益紧密。

示例二:现代化模式

阐释:17 世纪以来,欧美主要资本主义国家通过革命或改革推翻封建专制或殖民统治,建立资本主义民主制度,推动人类历史由专制到民主、由人治到法治转变;18 世纪后半叶至 20 世纪初,两次工业革命,机器生产取代手工劳动,工厂取代手工工场,工业文明发展;14 世纪以来,文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,深化和发展人文精神,解放思想,自然科学取得突破,推动思想文化科学化和大众化,人们社会生活也向世俗化、城市化方向发展。

简析:政治上的变革建立了适应资本主义发展的制度;工业革命推动了经济工业化;思想文化运动促进了思想解放和科技发展,这些共同推动了欧美国家从传统社会向现代社会演进,形成现代化模式。

历史 试卷

一、单选题:本大题共15小题,共45分。

1.下图为中国1955-1965年农业总产值指数变化柱状图。以下解读中,正确的有

①总体:这一时期农业虽然经历曲折但总体仍有发展

②1955-1958年:土地改革陆续完成推动了农业发展

③1958-1961年:人民公社化运动挫伤农民的积极性

④1961-1965年:中央对国民经济的调整取得了成效

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.改革开放以来,我国国民经济一直保持着快速增长。2020年,我国经济总量突破100万亿元。2013年至2019年,我国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。这些成就的取得,无不得益于

①实行改革开放的政策 ②加入世界贸易组织

③建立社会主义市场经济 ④科技的发展和推动

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

3.有学者在研究“文明的交流”这一主题时,使用了表1中的材料。由此可知,该学者认为文明交流

文字 希腊人借用腓尼基字母,创造了世界上第一个包含辅音和元音字母的字母表

文学 希腊故事中提到衔有永生之草的蛇,这与吉尔伽美什最后找到的仙草被蛇偷走类似

建筑 希腊爱奥尼亚圆柱顶端两侧的涡旋形装饰起源于两河流域的宗教艺术象征,即一束扎起的芦苇

A.改变了文化中心的分布 B.促进了文化艺术的融合

C.推动了区域文化的统一 D.重塑了民族文化的内核

4.1499年,达·伽马回国的消息在威尼斯引发了震惊、焦虑情绪,威尼斯很快派特使前往时属奥斯曼帝国的埃及行省,讨论如何针对葡萄牙采取联合军事行动,甚至设想能否开挖一条通往红海的水上通道。这表明当时

A.威尼斯预见到了商业革命的来临 B.西欧不再寻求基督教福音的传播

C.奥斯曼帝国的贸易地缘优势增强 D.开挖苏伊士运河的历史条件成熟

5.以下是16世纪重要商路示意图,由此反映出

A.以澳门为中转站的贸易网络形成 B.大西洋地区成为欧洲的贸易中心

C.马尼拉大帆船航线沟通欧亚联系 D.资本主义世界经济体系最终形成

6.意大利诗人但丁曾在神曲《炼狱》篇中说道:“来跟从我,让世界嚼舌去吧”;法国思想家孟德斯鸠在《论法的精神》中说道:“自由不是无限制的自由,自由是一种能做法律许可的任何事的权力"。他们的著作及其言论反映出

A.思想文化日趋为政治服务的特征 B.理性主义取代人文主义深入民心

C.新兴资产阶级对现实利益的渴望 D.思想解放运动斗争方式趋于稳健

7.1523年,路德指出“教会不能插手世俗政权”,但在必要时,世俗政权可以“净化和改造教会”,世俗统治者甚至可以被认作“对教会外部事务具有权威的主教”。他提出这一观点

A.标志着宗教改革的开始 B.阐释了主权在民的主张

C.推翻了天主教会的统治 D.有利于民族国家的发展

8.自17世纪后期起约两百年里,资产阶级代议制在英、美、法、德等国先后建立。资产阶级代议制核心是

A.坚持广泛民主性的原则 B.选举产生的议会代表民意

C.废除或限制君主的权力 D.实行三权分立的政治架构

9.下表内容与各国资产阶级革命或改革进程有关,左侧是史实陈述,右侧是对史实的推论。

其中表述正确的是

史实 推论

A 1688年英国发生了“光荣革命” 工业资产阶级加强了在议会中的作用

B 1875年法兰西第三共和国宪法颁布 法国从法律上确立了共和政体

C 国家权力分为立法、司法和行政三个部分 1787年宪法实行“联邦制”原则

D 普鲁士通过王朝战争完成了德国统一 德国继承了专制主义和军国主义传统

A. B. C. D.

10.钱学森认为:“科学革命是人认识客观世界的飞跃,技术革命是人改造客观世界技术的飞跃。而科学革命、技术革命又引起全社会整个物质资料生产体系的变革,即产业革命。”下列各项中,符合钱学森所述观点的是

A.蒸汽机--瓦特改良蒸汽机-工业革命

B.电动机--飞机-第二次工业革命

C.电磁感应理论-电动机、发电机-电力工

D.电磁波-无线电--第三次科技革命

11.《全球通史》中写道:“到18世纪的后一段时期,规模巨大的洲际贸易已在历史上首次发展起来。但欧洲与亚洲的贸易比不上与南北美洲或东欧的贸易,其主要原因有两个:一个原因是,欧洲纺织行业反对从亚洲各国进口棉织品;另一个原因在于难以找到能在亚洲市场上出售的物品。”对此解读准确的是

A.交通工具的落后是欧亚贸易的主要障碍 B.欧洲的生产能力尚不具备优势

C.欧洲人更喜爱美洲或东欧的物品 D.亚洲国家实行闭关锁国政策

12.某同学在梳理“国际社会主义运动发展”相关知识时,总结出以下几点结论,其中不符合史实的有几处?

A.1处B.2处C.3处D.4处

13.有学者认为:“两次大战之间的国际旧格局之所以脆弱,是因为未能形成影响战争与和平的核心力量。在当时的大国中,美国因国内孤立主义盛行未加入国际联盟,苏联因体制独特,难以见容于其他大国,德、日则谋求推翻这一秩序;剩下来的英、法两国已无法承担起维护现存秩序的重任。”以下最符合作者观点的是()

A.国际联盟因美国苏联未加入而失去作用

B.英法将国际联盟作为维护其统治的工具

C.德日对“凡尔赛一华盛顿”体系的不满

D.大国应在维护世界秩序中发挥核心作用

14.表格1913~1937年苏联工业总产值及重要工业品在欧洲和世界所占地位的排名,对该表解读符合实际的是

1913年 1928年 1932年 1937年

工业生产总值 5 5 3 2

机器制造业 4 4 2 2

联合收割机 无 无 2 1

电力 15 10 7 3

煤 6 6 4 4

石油 2 3 2 2

钢 5 5 5 3

A.1913~1928年停滞不前是因为战时共产主义政策的影响

B.“新经济政策”促进了1928~1932年工业地位的快速提升

C.1928~1937年工业不断发展得益于国家计划经济的开展

D.在“斯大林模式”的指引下苏联经济得到了健康持续发展

15.国际联盟大会和其行政院职权有所重叠,而联合国安理会只管和平的维护,且联合国大会不得涉及安理会正在审议的事务。有学者指出:“联合国与国际联盟的根本区别在于前者的宪章承认大国享有特权。”这说明联合国集体安全机制

A.带有浓厚的强权特征 B.具有更大的实效性

C.兼有继承与创新特点 D.适用范围大打折扣

二、非选择题题:本大题共3小题,共55分。

16.阅读下列材料:

材料一 1953-1957年,在第一个五年计划基本建设投资中,工业是重点,占58.2%,这是中国历史上前所未有的壮举。这期间,苏联援建的156个大中型建设项目主要集中在东北地区。这些建设为后来的经济发展奠定了新的物质基础。

材料二

图1《中苏友好同盟互助条约》的签署图2周恩来总理访问印度

材料三 杨洁篪在《新中国外交60年与新形势下的外交工作》中说:“新中国彻底结束了旧中国的屈辱外交中国的国际地位发生了翻天覆地的变化。新中国的成立标志着中华民族以独立自主的崭新姿态巍然屹立在世界东方旧中国备受列强侵略欺凌、任人宰割的历史一去不复返了。”

请回答:

(1)根据材料一,概括一五计划期间中国经济建设的特点及历史意义。(10分)

(2)图1、图2分别反映出新中国的什么外交政策或原则?(4分)

(3)试列举20世纪70年代初我国取得的外交成就。(6分)

17.阅读材料,完成下列要求。

整体化是近代以来世界发展的一个显著特征,它给世界各国带来了前所未有的机遇,也带来了严峻的挑战。

材料一 美洲的发现和经由好望角抵达东印度航线的开辟是人类历史上最伟大、最重要的两件事。······这两个事件某种程度上把世界上相距遥远的部分连结在一起,使它们能互通有无,增加彼此的快乐,促进彼此的工业,因此,它们的总体趋势似乎是有益的。

-亚当·斯密《国富论》

材料二 公元1500年是人类历史上的一个重要转折点······因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端。在这以前,不存在任何冲突,因为根本就没有全球的联系,遑论全球统一。······由于欧洲人在这一全球历史运动中处以领先地位,所以正是他们支配了这个刚刚连成一体的世界。

-斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成了世界性的了······古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题······过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。

-《共产党宣言》

请回答:

(1)概括材料一、二在看待新航路开辟问题上的异同。(6分)

(2)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中认为“1763年至1914年是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期”,根据所学知识,简述欧洲是如何成为全球主人的。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明近代世界市场格局的主要变化及其对中国经济发展的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 马克思关于现代社会发展的两个模式,即“阶级斗争模式”和“技术进步模式”。

模式 阶级斗争模式 技术进步模式

内容 阶级斗争是社会发展的动力。现代社会的发展是通过无产阶级和资产阶级的斗争而实现的。 资本的趋势是赋予生产以科学性质,而直接劳动则被贬低为只是生产过程的一个要素。随着大工业的发展,现实财富创造较少取决于劳动的时间和所耗费的劳动量,相反地取决于一般科学水平和技术进步,或者说取决于科学在生产中的应用。

依据 英国资产阶级革命法国大革命 两次工业革命

-摘编自安维复《马克思关于现代社会发展的两个模式》

上述材料是马克思对现代社会发展的两种模式的定义和阐释。据此,结合世界近代史相关知识,提炼出世界近

代史发展的其它模式,并进行简要阐释。(要求:提炼出一种模式,且不与材料中的两种模式重复,史论结合,史实准确。逻辑清晰)

。 2025届天津市滨海新区田家炳中学高三上学期12月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

1.答案:C

简析:从 1955 - 1965 年农业总产值指数变化柱状图来看,虽有波折,但整体呈上升趋势,①正确;土地改革在 1952 年底基本完成,1955 - 1958 年推动农业发展的主要是农业合作化运动,②错误;1958 - 1961 年的人民公社化运动,严重挫伤了农民生产积极性,导致农业生产下滑,③正确;1961 - 1965 年中央对国民经济进行调整,使农业生产得到恢复和发展,④正确。所以选 C。

2.答案:D

简析:改革开放政策为经济发展提供了制度保障和动力;加入世界贸易组织使中国融入世界经济体系,拓展了市场;建立社会主义市场经济体制优化了资源配置;科技发展推动产业升级和创新,都促进了中国经济增长。所以①②③④均正确,选 D。

3.答案:B

简析:材料中希腊在文字、文学、建筑方面都借鉴了其他文明成果,这体现了不同文明之间文化艺术的融合。A 选项,材料未提及文化中心分布的改变;C 选项,“文化统一” 说法错误,文明交流是相互借鉴,并非统一;D 选项,材料未体现重塑民族文化内核。所以选 B。

4.答案:A

简析:达 伽马开辟新航路后,欧洲的贸易中心将从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,威尼斯作为地中海沿岸的重要商业城市,预见到了商业革命带来的冲击,所以才会有一系列应对举措。B 选项,西欧一直寻求基督教福音传播;C 选项,材料重点是威尼斯的反应,而非奥斯曼帝国优势;D 选项,当时开挖苏伊士运河条件并不成熟。所以选 A。

5.答案:A

简析:从 16 世纪重要商路示意图能看出,以澳门为中转站,连接了亚洲、欧洲、美洲等地的贸易,形成了贸易网络。B 选项,仅从图中无法得出大西洋地区成为欧洲贸易中心;C 选项,马尼拉大帆船航线主要沟通了亚洲和美洲联系;D 选项,资本主义世界经济体系最终形成是在 19 世纪末 20 世纪初。所以选 A。

6.答案:C

简析:但丁和孟德斯鸠所处时代,新兴资产阶级力量逐渐壮大,他们的言论反映出对自由、平等以及打破旧有束缚、追求现实利益的渴望。A 选项,材料未体现思想文化为政治服务;B 选项,理性主义是启蒙运动核心,但丁时期尚未出现;D 选项,材料未体现思想解放运动斗争方式的变化。所以选 C。

7.答案:D

简析:路德提出世俗政权可以干预教会事务,这有利于摆脱罗马天主教会对世俗政权的控制,促进民族国家的发展。A 选项,宗教改革开始的标志是马丁 路德发表《九十五条论纲》;B 选项,主权在民是启蒙运动的主张;C 选项,宗教改革并未推翻天主教会统治。所以选 D。

8.答案:B

简析:资产阶级代议制的核心是通过选举产生议会,议会代表民意行使国家权力。A 选项,资产阶级代议制下,民主范围在不同国家和时期有局限性,并非广泛民主;C 选项,德国保留了君主制,且不是所有代议制都限制君主权力;D 选项,三权分立只是部分国家代议制的特点,并非核心。所以选 B。

9.答案:B

简析:1875 年法兰西第三共和国宪法颁布,从法律上确立了共和政体,B 正确;1688 年 “光荣革命” 时,工业资产阶级尚未兴起,A 错误;1787 年宪法实行 “三权分立” 原则,不是 “联邦制” 原则,C 错误;普鲁士通过王朝战争完成德国统一与德国继承专制主义和军国主义传统之间没有必然的因果推论关系,D 错误。

10.答案:C

简析:电磁感应理论属于科学革命,在此基础上发明了电动机、发电机,这属于技术革命,进而推动了电力工业的发展,引发产业革命,符合钱学森的观点。A 选项,瓦特改良蒸汽机是技术革新,不是科学革命;B 选项,飞机是第二次工业革命成果,但电动机与飞机之间没有直接引发产业革命的关系;D 选项,无线电是基于电磁波理论的技术应用,第三次科技革命以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,电磁波 - 无线电不符合这一模式。所以选 C。

11.答案:B

简析:18 世纪后一段时期,欧洲与亚洲贸易比不上与其他地区,原因是欧洲纺织业抵制亚洲棉织品且难以找到亚洲市场所需物品,这说明当时欧洲生产能力有限,产品难以满足亚洲市场,尚不具备优势。A 选项,当时交通工具落后不是主要障碍;C 选项,材料未体现欧洲人喜好;D 选项,亚洲国家并非都闭关锁国,且这不是主要原因。所以选 B。

12.答案:A

简析:巴黎公社失败的根本原因是当时法国资本主义正处于上升阶段,无产阶级力量不够强大,而不是缺乏马克思主义理论指导,这一处不符合史实;空想社会主义者对未来社会提出有益设想、布尔什维克党在二月革命后希望和平发展、井冈山根据地建立是共产党将退却和进攻有机结合的典范,这些都符合史实。所以不符合史实的有 1 处,选 A。

13.答案:D

简析:学者认为两次大战之间国际旧格局脆弱是因为大国未能发挥核心作用,美国孤立主义盛行、苏联体制独特、德日谋求推翻秩序、英法无力维护秩序,所以大国应在维护世界秩序中发挥核心作用,D 正确;A 选项,美国未加入国际联盟,但国际联盟并非完全失去作用;B 选项,材料未体现英法利用国际联盟维护统治;C 选项,德日不满只是部分原因,不是学者观点核心。所以选 D。

14.答案:C

简析:1928 - 1937 年苏联开展五年计划,实行计划经济,推动了工业不断发展,C 正确;1913 - 1928 年苏联经历了一战、国内战争等,经济受到破坏,不是因为战时共产主义政策,A 错误;1928 年后新经济政策逐渐被取消,B 错误;“斯大林模式” 存在弊端,导致苏联经济发展不均衡,并非健康持续发展,D 错误。

15.答案:B

简析:联合国集体安全机制中安理会只管和平维护,且大会不得涉及安理会正在审议事务,还承认大国特权,这避免了国际联盟大会和行政院职权重叠的问题,能更有效地维护世界和平与安全,具有更大实效性。A 选项,承认大国特权是为了维护世界秩序,并非强权特征;C 选项,材料重点强调实效性,继承与创新不是核心;D 选项,适用范围未在材料体现。所以选 B。

16.

(1)

特点:实行计划经济;以工业为重点(优先发展重工业);受苏联援助;集中在东北。

意义:奠定我国工业化基础;开始改变我国工业落后的面貌。

简析:“一五” 计划是我国参照苏联模式制定的计划经济建设规划,优先发展重工业,苏联援建 156 个项目,且多集中在东北,这些建设为我国工业化积累了经验和物质基础,推动了工业发展,改变了工业落后局面。

(2)

图 1:“一边倒” 的外交政策。

图 2:和平共处五项原则。

简析:《中苏友好同盟互助条约》签署,表明中国在外交上坚定地站在社会主义阵营一边,体现 “一边倒” 政策;周恩来总理访问印度,与印度共同提出和平共处五项原则,成为处理国与国之间关系的基本准则。

(3):恢复在联合国的合法席位;中美关系缓和;中日关系缓和。

简析:20 世纪 70 年代,随着中国国际地位提高和国际形势变化,1971 年中国恢复在联合国的合法席位;1972 年尼克松访华,中美关系开始走向正常化,同年中日建交,这些外交成就提高了中国的国际地位,打开了外交新局面。

17.

(1)

同:都认为新航路开辟是人类历史上的重大事件,是人类由分散走向统一的开始。

异:材料一认为新航路开辟对世界总体上是有益的;材料二认为是有冲突的,而且欧洲人是占支配地位的。

简析:新航路开辟确实使世界开始连为一体,这是两者的共识;但材料一强调其促进各国交流、增加快乐和推动工业的积极影响,材料二则指出地区自治和全球统一存在冲突,且欧洲在全球联系中处于支配地位。

(2):通过资产阶级革命或改革确立了近代民主政治;通过工业革命实现了工业化;通过文艺复兴、启蒙运动以及科学革命实现了思想文化的理性化和科学化;通过殖民扩张建立起世界殖民体系。

简析:17 - 19 世纪,欧美国家通过资产阶级革命或改革,如英国资产阶级革命、美国独立战争、法国大革命等,建立起资本主义民主制度;工业革命极大地提高了生产力,实现工业化;文艺复兴、启蒙运动解放思想,科学革命推动科技发展;殖民扩张使欧洲国家控制了广大殖民地,建立起世界殖民体系,从而成为全球主人。

(3)

主要变化:多中心的区域市场向世界市场转变;工业产品成为世界市场的主导。

影响:促使中国的传统自然经济趋于破产,客观上有利于中国的社会转型;被卷入资本主义世界体系,成为西方的原料产地和商品倾销地。

简析:随着新航路开辟、殖民扩张和工业革命的推进,世界市场逐渐形成,区域市场融合为世界市场,工业革命后工业产品在世界市场中占据主导;中国在西方列强的经济侵略下,自然经济逐渐解体,被迫卷入世界市场,沦为西方经济附庸,但也客观上推动了中国近代化进程。

18.

示例一:全球化模式

阐释:15、16 世纪新航路开辟,打破各大洲相对孤立状态,世界开始连成整体,世界市场雏形出现;15 - 18 世纪早期殖民扩张,加强了国家和文明间联系,世界市场进一步发展;18 世纪后半叶至 20 世纪初,两次工业革命,交通和通讯技术革新,人口和资本流动加快,世界市场最终形成,世界连为一体。

简析:新航路开辟为全球化奠定基础,早期殖民扩张拓展了世界市场,两次工业革命则从技术层面加速了全球化进程,推动世界从分散走向整体,各地联系日益紧密。

示例二:现代化模式

阐释:17 世纪以来,欧美主要资本主义国家通过革命或改革推翻封建专制或殖民统治,建立资本主义民主制度,推动人类历史由专制到民主、由人治到法治转变;18 世纪后半叶至 20 世纪初,两次工业革命,机器生产取代手工劳动,工厂取代手工工场,工业文明发展;14 世纪以来,文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,深化和发展人文精神,解放思想,自然科学取得突破,推动思想文化科学化和大众化,人们社会生活也向世俗化、城市化方向发展。

简析:政治上的变革建立了适应资本主义发展的制度;工业革命推动了经济工业化;思想文化运动促进了思想解放和科技发展,这些共同推动了欧美国家从传统社会向现代社会演进,形成现代化模式。

同课章节目录