2025届云南省红河哈尼族彝族自治州开远市第一中学校高三上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届云南省红河哈尼族彝族自治州开远市第一中学校高三上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 121.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-29 09:50:49 | ||

图片预览

文档简介

历史

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:共16小题。每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

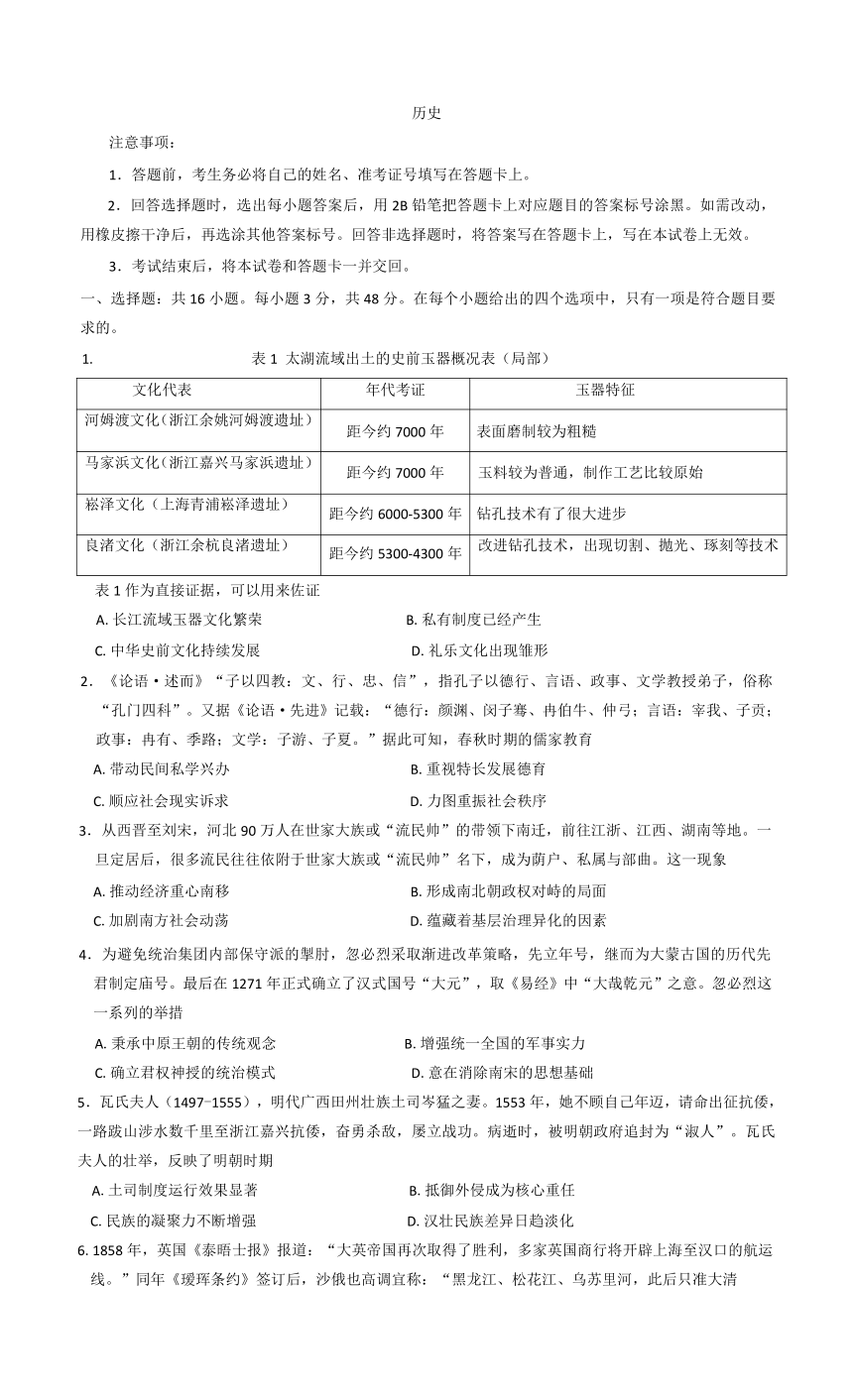

1. 表1 太湖流域出土的史前玉器概况表(局部)

文化代表 年代考证 玉器特征

河姆渡文化(浙江余姚河姆渡遗址) 距今约7000年 表面磨制较为粗糙

马家浜文化(浙江嘉兴马家浜遗址) 距今约7000年 玉料较为普通,制作工艺比较原始

崧泽文化(上海青浦崧泽遗址) 距今约6000-5300年 钻孔技术有了很大进步

良渚文化(浙江余杭良渚遗址) 距今约5300-4300年 改进钻孔技术,出现切割、抛光、琢刻等技术

表1作为直接证据,可以用来佐证

A.长江流域玉器文化繁荣 B.私有制度已经产生

C.中华史前文化持续发展 D.礼乐文化出现雏形

2.《论语·述而》“子以四教:文、行、忠、信”,指孔子以德行、言语、政事、文学教授弟子,俗称“孔门四科”。又据《论语·先进》记载:“德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政事:冉有、季路;文学:子游、子夏。”据此可知,春秋时期的儒家教育

A.带动民间私学兴办 B.重视特长发展德育

C.顺应社会现实诉求 D.力图重振社会秩序

3.从西晋至刘宋,河北90万人在世家大族或“流民帅”的带领下南迁,前往江浙、江西、湖南等地。一旦定居后,很多流民往往依附于世家大族或“流民帅”名下,成为荫户、私属与部曲。这一现象

A.推动经济重心南移 B.形成南北朝政权对峙的局面

C.加剧南方社会动荡 D.蕴藏着基层治理异化的因素

4.为避免统治集团内部保守派的掣肘,忽必烈采取渐进改革策略,先立年号,继而为大蒙古国的历代先君制定庙号。最后在1271年正式确立了汉式国号“大元”,取《易经》中“大哉乾元”之意。忽必烈这一系列的举措

A.秉承中原王朝的传统观念 B.增强统一全国的军事实力

C.确立君权神授的统治模式 D.意在消除南宋的思想基础

5.瓦氏夫人(1497-1555),明代广西田州壮族土司岑猛之妻。1553年,她不顾自己年迈,请命出征抗倭,一路跋山涉水数千里至浙江嘉兴抗倭,奋勇杀敌,屡立战功。病逝时,被明朝政府追封为“淑人”。瓦氏夫人的壮举,反映了明朝时期

A.土司制度运行效果显著 B.抵御外侵成为核心重任

C.民族的凝聚力不断增强 D.汉壮民族差异日趋淡化

6.1858年,英国《泰晤士报》报道:“大英帝国再次取得了胜利,多家英国商行将开辟上海至汉口的航运线。”同年《瑷珲条约》签订后,沙俄也高调宜称:“黑龙江、松花江、乌苏里河,此后只准大清

国、俄罗斯国行船,其他外国船只,不准由此行走。”据此可知,当时英俄

A.以内河航运权控制中国对外贸易 B.率先瓜分中国主权

C.对华商品输出转向垄断内河航运 D.染指中国内河权益

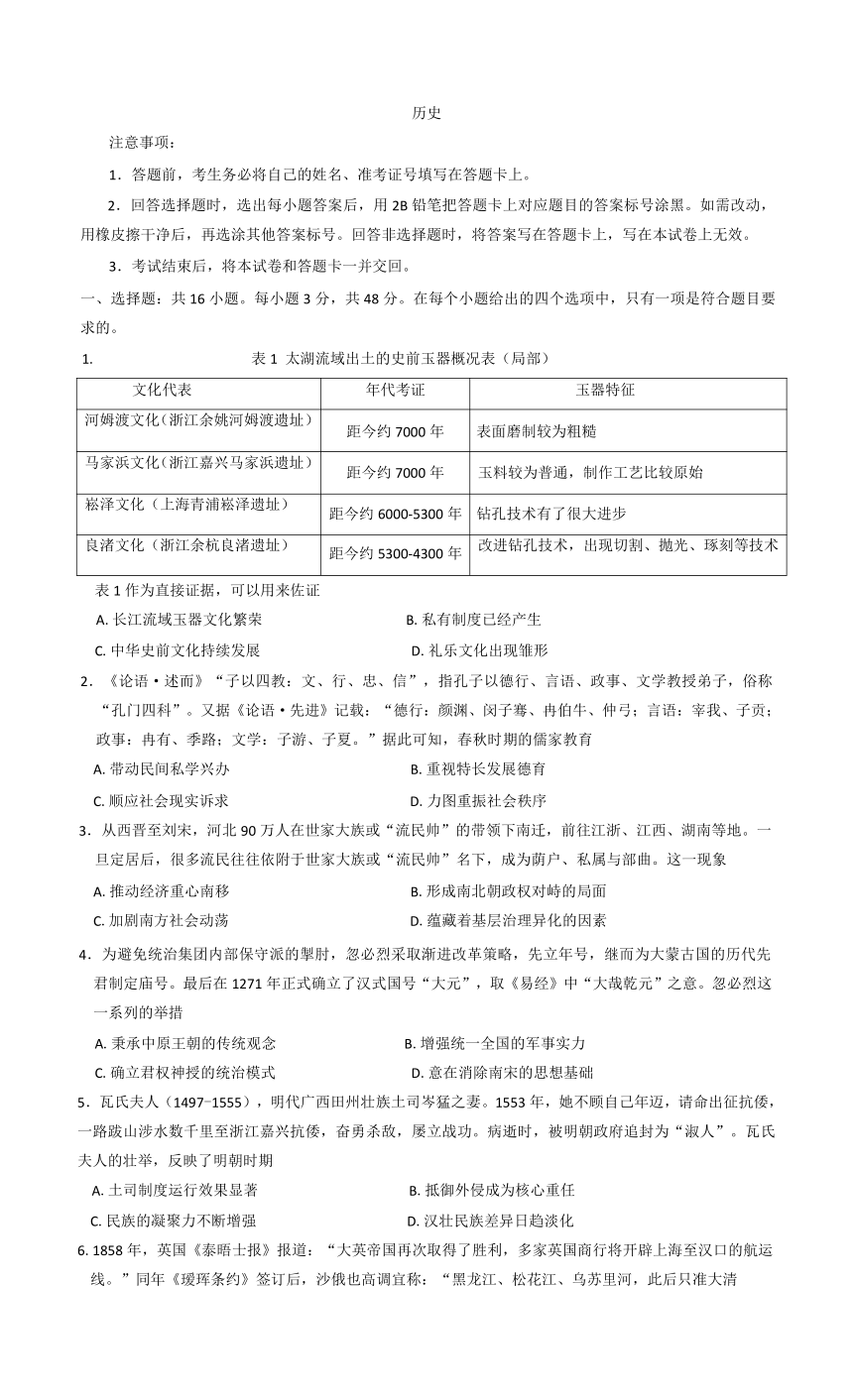

7. 表2 湖南长沙《湘学新报》栏目及发行量表(局部)

栏目 第1期(1897年4月发行)内容 第19期(1898年5月发行)内容

史学 中国史学导读 专论世界各国兴衰沿革、君民共治事例

掌故学 民间传闻、趣闻 刊录谕旨、奏章、政治时事等

商学 评述中外商务贸易活动 专论英国、日本经济法规

交涉学 无 普及外交常识、介绍国际公法

单期发行量 0.32万册 7.84万册

表2中信息的变化,表明当时

A.维新思想得到深入发展 B.“百日维新”推动报刊业兴盛

C.变法革新成为时代潮流 D.报刊宣传揭开维新运动序幕

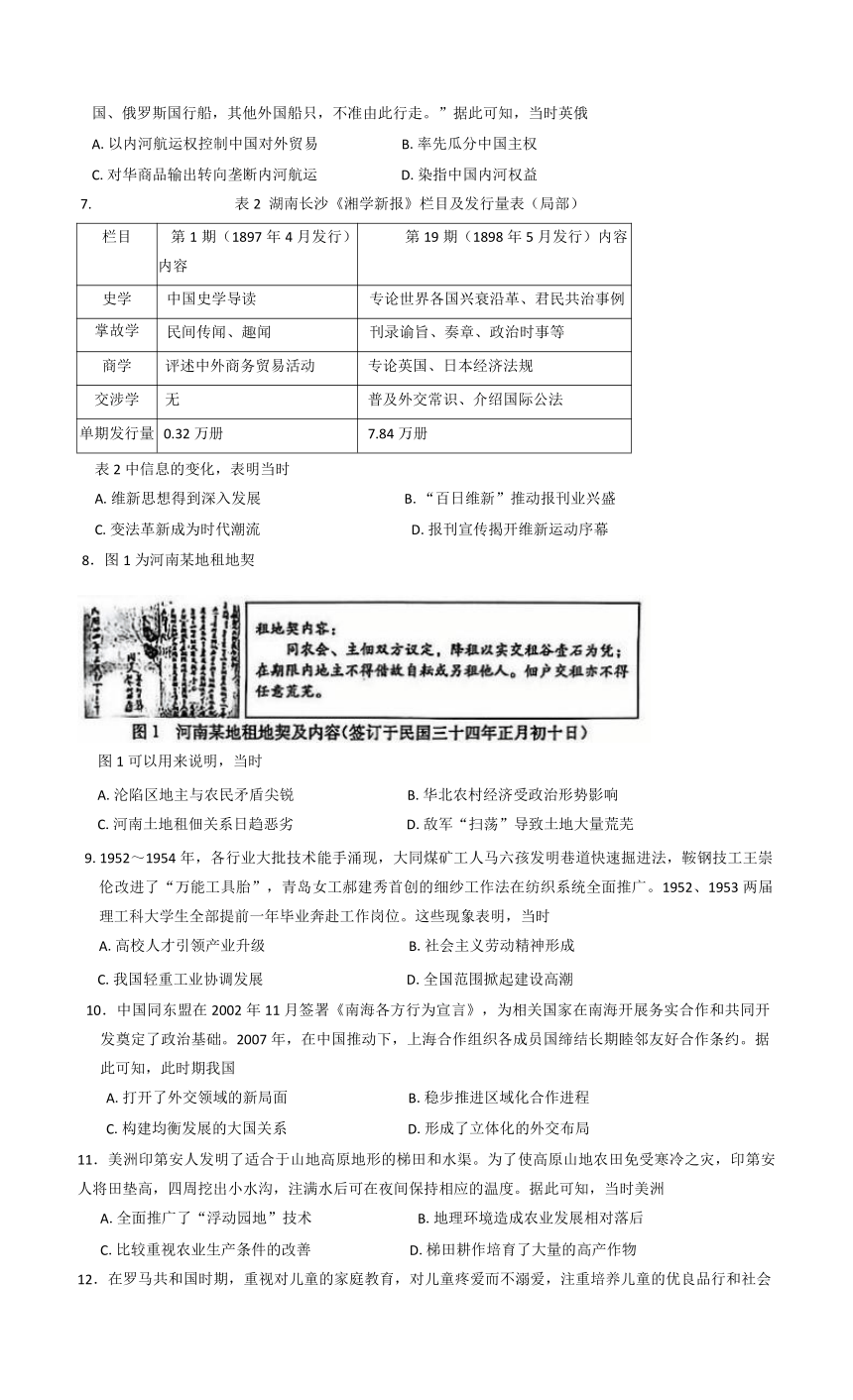

8.图1为河南某地租地契

图1可以用来说明,当时

A.沦陷区地主与农民矛盾尖锐 B.华北农村经济受政治形势影响

C.河南土地租佃关系日趋恶劣 D.敌军“扫荡”导致土地大量荒芜

9.1952~1954年,各行业大批技术能手涌现,大同煤矿工人马六孩发明巷道快速掘进法,鞍钢技工王崇伦改进了“万能工具胎”,青岛女工郝建秀首创的细纱工作法在纺织系统全面推广。1952、1953两届理工科大学生全部提前一年毕业奔赴工作岗位。这些现象表明,当时

A.高校人才引领产业升级 B.社会主义劳动精神形成

C.我国轻重工业协调发展 D.全国范围掀起建设高潮

10.中国同东盟在2002年11月签署《南海各方行为宣言》,为相关国家在南海开展务实合作和共同开发奠定了政治基础。2007年,在中国推动下,上海合作组织各成员国缔结长期睦邻友好合作条约。据此可知,此时期我国

A.打开了外交领域的新局面 B.稳步推进区域化合作进程

C.构建均衡发展的大国关系 D.形成了立体化的外交布局

11.美洲印第安人发明了适合于山地高原地形的梯田和水渠。为了使高原山地农田免受寒冷之灾,印第安人将田垫高,四周挖出小水沟,注满水后可在夜间保持相应的温度。据此可知,当时美洲

A.全面推广了“浮动园地”技术 B.地理环境造成农业发展相对落后

C.比较重视农业生产条件的改善 D.梯田耕作培育了大量的高产作物

12.在罗马共和国时期,重视对儿童的家庭教育,对儿童疼爱而不溺爱,注重培养儿童的优良品行和社会责任感,除了言传身教以外,罗马人还特别注意对儿童进行书本教育。而《十二铜表法》成为了重要的法律教材,家长要求儿童不仅要知道法律条文的内容,还要能解释其意义。这反映罗马共和国

A.国家政治体制影响儿童教育 B.民众守法意识浓厚

C.家长借助法律维护儿童权益 D.国内阶级矛盾尖锐

13.马丁·路德关于国家学说的中心内容认为:“君主的权力是神授的!而教皇的权力是人为的,是不合法的,神授的君权有改革教会,钳制教皇的义务,世俗政府应该割断与教廷的一切联系,各邦应该联合起来反对教廷。”这一主张

A.意在建立起等级君主制统治 B.顺应民族国家统一的愿景

C.促成德国民族平等意识觉醒 D.扫清宗教禁欲主义的束缚

14.在美国内战期间,俄国拒绝英法联合干涉美国内战的建议。1863年俄国又派出两支实力雄厚的舰队访问美国,以示对林肯政府的支持。林肯同意俄国舰队访问美国,并举行了盛大的招待会欢迎俄国海军官兵。这反映了

A.俄国意在支持美国维护统一 B.美俄结盟符合双方的国家利益

C.英法美之间的矛盾不断激化 D.美国外交政策具有务实的特点

15.1918年1月,苏俄政府建立了西亚事务部。1918年11月,在莫斯科召开的西亚代表会议上成立了西亚共产主义组织中央委员会。列宁指出:“历史已经把被压迫民族反抗压迫民族、争取解放的斗争提到日程上来了。”这说明当时西亚地区

A.无产阶级革命时机成熟 B.成为了大国博弈的角力场

C.民族解放迎来了新希望 D.得到共产国际的有力支持

16.据统计,1995年世界远期合约(注:在未来指定时间按今日商定的价格进行资产交易的非标准化的合约)总额是41万亿美元,远超全球国民生产总值。目前,国际金融市场上流动的短期银行存款和其他短期债券已经超过7.2万亿至10万亿美元,寻找短期套利的衍生金融产品大约有100万亿美元。这反映

A.世界经济发展面临的风险日益加剧 B.经济全球化成为强劲的时代潮流

C.发展中国家有望得到更多资金支持 D.全球化导致南北之间的差距扩大

二、非选择题:共4小题。第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

万里茶道又被称作“中俄茶叶之路”,是清代中国与沙俄之间交往的重要通道。万里茶道全程长约1.3万公里,起自福建武夷山,途经江西、湖南、湖北、河南、河北及内蒙古诸省,向北进入蒙古草原后从二连浩特进入今蒙古国境内,穿越蒙古沙漠戈壁后经乌兰巴托抵达中俄边境口岸恰克图,继续向北进入今俄罗斯境内,然后由东向西延伸,依次经过伊尔库茨克、莫斯科、圣彼得堡等十几个主要城市。万里茶道的开辟源于俄国对我国茶叶的高度依赖与巨大消费需求。1689年中俄两国约定:“两国今既永修和好,嗣后两国人民如持有准许往来路票者,应准其在两国境内往来贸易。”这是中俄双方第一次以国家名义正式承认边境贸易的合法化,也成为万里茶道由官方开始经营的标志。

-摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》

材料二

2014年9月,在中俄蒙三国元首会晤中,中国国家主席习近平提出将“丝绸之路经济带”对接俄罗斯跨欧亚大铁路与蒙古国草原之路,并倡议共建中蒙俄经济走廊。这就赋予了这条具有悠久的历史渊源、深厚的文化底蕴和坚实的经济基础的“万里茶道”新的时代内涵和使命。开展万里茶道研究,将蒙古国草原之路、俄国欧亚经济联盟与我国“一带一路”相结合是历史选择和时代的选择。2015年,中俄签署了“丝绸之路经济带同欧亚经济联盟合作对接联合声明”,在平等、尊重和开放等原则上,创建了对接协调工作机制;同年,中蒙商定对接丝绸之路和草原之路,继续推动中蒙跨境经济合作区的建设。

-摘编自刘再起、钟晓《论万里茶道与“一带一路”战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清朝时期万里茶道开通的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党的十八大以来中俄蒙加强合作的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

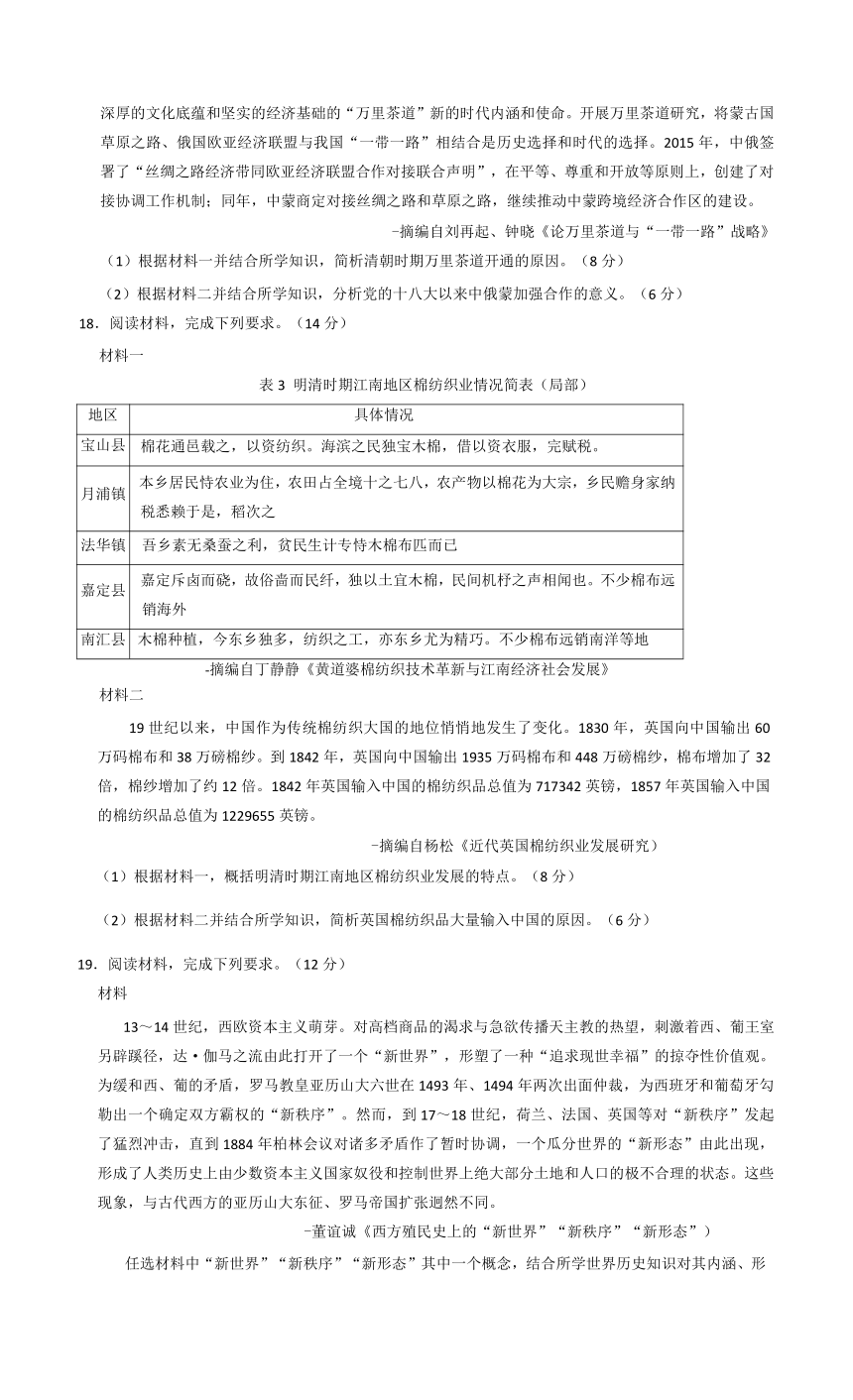

表3 明清时期江南地区棉纺织业情况简表(局部)

地区 具体情况

宝山县 棉花通邑载之,以资纺织。海滨之民独宝木棉,借以资衣服,完赋税。

月浦镇 本乡居民恃农业为住,农田占全境十之七八,农产物以棉花为大宗,乡民赡身家纳税悉赖于是,稻次之

法华镇 吾乡素无桑蚕之利,贫民生计专恃木棉布匹而已

嘉定县 嘉定斥卤而硗,故俗啬而民纤,独以土宜木棉,民间机杼之声相闻也。不少棉布远销海外

南汇县 木棉种植,今东乡独多,纺织之工,亦东乡尤为精巧。不少棉布远销南洋等地

-摘编自丁静静《黄道婆棉纺织技术革新与江南经济社会发展》

材料二

19世纪以来,中国作为传统棉纺织大国的地位悄悄地发生了变化。1830年,英国向中国输出60万码棉布和38万磅棉纱。到1842年,英国向中国输出1935万码棉布和448万磅棉纱,棉布增加了32倍,棉纱增加了约12倍。1842年英国输入中国的棉纺织品总值为717342英镑,1857年英国输入中国的棉纺织品总值为1229655英镑。

-摘编自杨松《近代英国棉纺织业发展研究)

(1)根据材料一,概括明清时期江南地区棉纺织业发展的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国棉纺织品大量输入中国的原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

13~14世纪,西欧资本主义萌芽。对高档商品的渴求与急欲传播天主教的热望,刺激着西、葡王室另辟蹊径,达·伽马之流由此打开了一个“新世界”,形塑了一种“追求现世幸福”的掠夺性价值观。为缓和西、葡的矛盾,罗马教皇亚历山大六世在1493年、1494年两次出面仲裁,为西班牙和葡萄牙勾勒出一个确定双方霸权的“新秩序”。然而,到17~18世纪,荷兰、法国、英国等对“新秩序”发起了猛烈冲击,直到1884年柏林会议对诸多矛盾作了暂时协调,一个瓜分世界的“新形态”由此出现,形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理的状态。这些现象,与古代西方的亚历山大东征、罗马帝国扩张迥然不同。

-董谊诚《西方殖民史上的“新世界”“新秩序”“新形态”)

任选材料中“新世界”“新秩序”“新形态”其中一个概念,结合所学世界历史知识对其内涵、形成原因及产生的影响展开探讨。

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表4 云南省腾冲县和顺图书馆发展简介(局部)

时间 概况

20世纪初 和顺图书馆的萌芽可追溯到1905年张砺在和顺首倡成立咸新社,并“广购图书以资乡人阅览”,购得图书有严复译《天演论》,林纾译《茶花女遗事》,邹容《革命军》等。

20世纪二十年代 受五四运动的影响,和顺在海内外的进步青年,于1924年成立了先进组织“崇新会”,设立“阅书报社”,1928年崇新会将“阅书报社”扩建为图书馆,并将馆址迁移到“咸新社”内,张砺书写“和顺图书馆”匾额悬挂。

20世纪三四十年代 1938年,在建馆十周年之际,建成一幢五开间中西合璧式主馆屋和中门一座,并举行了隆重的馆庆。国共两党政界要人均以致信题词等方式表示关怀。1942年5月10日,腾冲沦陷,和顺图书馆被迫关闭。1944年9月14日,腾冲光复,和顺图书馆恢复了正常秩序。

20世纪八九十年代 1980年和顺图书馆正式纳入公共图书馆建制,在资金和政策上得到了政府的有力支持。1998年和顺图书馆确立为云南省重点文物保护单位。

21世纪以来 2004年,和顺图书馆确立为云南省爱国主义教育基地。2006年,和顺图书馆确立为全国重点文物保护单位。2013年,和顺图书馆与云南师范大学图书馆签订合作发展合同,以期全面提升和顺图书馆数字化建设和服务水平。

-据黄体扬《和顺图书馆的发展原因与历史贡献探究》等

根据材料信息,提取整体或任意一个信息,拟定一个主题进行阐述。(要求:主题正确,运用材料,史实准确,阐述合理。)

2025届云南省红河哈尼族彝族自治州开远市第一中学校高三上学期12月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

1.答案:C

简析:太湖流域四个文化遗址玉器加工技术逐步演进,反映出中华史前文化的延续发展。A 选项,仅从太湖流域的情况不能推断长江流域玉器文化繁荣,且无比较信息;B 选项,材料未提及玉器来源及归属,无法得出私有制度产生;D 选项,材料未涉及玉器用途,不能得出礼乐文化出现雏形。

2.答案:B

简析:“孔门四科” 重视德行与诚信,且对各类弟子因材施教,体现了重视特长发展德育。A 选项,材料未体现儒家教育带动民间私学兴办;C 选项,春秋战国时期儒家德治思想不顺应社会现实诉求;D 选项,材料未体现儒家教育力图重振社会秩序。

3.答案:D

简析:北民南迁后许多流民沦为荫户、私属与部曲,这会使基层治理功能异化,地方豪强势力膨胀。A 选项,经济重心南移在唐朝中期以后;B 选项,南北朝政权对峙是多种因素形成,并非此现象导致;C 选项,南北朝时期南方相对安定。

4.答案:A

简析:忽必烈为历代先君制定庙号、确立汉式国号,表明蒙古统治势力向中原正统王朝转型。B 选项,材料未提及军事实力;C 选项,这些举措与君权神授无关;D 选项,元代 “行汉法” 并未消除南宋政权的思想基础。

5.答案:C

简析:广西田州壮族的瓦氏夫人到浙江嘉兴抗倭并屡立战功,反映出面对倭寇侵扰时民族凝聚力不断增强。A 选项,材料主旨是瓦氏夫人抗倭,与土司制度运行无关;B 选项,明朝中期抵御外侵不是核心重任;D 选项,材料未涉及民族差异淡化问题。

6.答案:D

简析:1858 年《天津条约》《瑷珲条约》签订后,英俄获得在中国内河航运的权利,染指中国内河权益。A 选项,材料未涉及中国对外贸易;B 选项,列强瓜分中国在甲午战争之后;C 选项,第二次鸦片战争是西方列强进一步打开中国大门进行商品输出,并非垄断内河航运。

7.答案:A

简析:1898 年 5 月《湘学新报》发行量大增,且内容包含西方历史、政治等多方面知识,说明维新思想得到深入发展。B 选项,“百日维新” 在 1898 年 6 月;C 选项,戊戌变法遭到守旧势力阻挠,变法革新未成为时代潮流;D 选项,“公车上书” 揭开维新运动序幕。

8.答案:B

简析:1945 年初河南某地在农会监督下,地主 “降租”,农民 “交租亦不得任意荒芜”,这是 “减租减息” 政策的体现,说明华北农村经济受政治形势影响。A 选项,材料无法体现地主与农民矛盾尖锐;C 选项,租地契有农会参与且规定双方权责,不能说明租佃关系日趋恶劣;D 选项,材料仅涉及租地契约,无法得出土地大量荒芜的结论。

9.答案:D

简析:1952 - 1954 年各行业技术能手涌现,大学生提前毕业奔赴工作岗位,表明全国范围掀起建设高潮,正在进行 “一五计划”。A 选项,技术能手来自多个行业,不能说明高校人才引领产业升级;B 选项,1956 年后我国才进入社会主义阶段;C 选项,“一五计划” 优先发展重工业。

10.答案:B

简析:中国与东盟、上海合作组织的相关举措,体现了我国推进区域化合作进程。A 选项,20 世纪 70 年代中美关系缓和才打开外交新局面;C 选项,东盟、上合组织主要是发展中国家,并非构建大国关系;D 选项,十八大以来中国特色大国外交布局与材料时间不符。

11.答案:C

简析:印第安人根据地理和气候特点,因地制宜改善农业生产条件。A 选项,阿兹特克人的 “浮动园地” 技术未在美洲全面推广;B 选项,印第安人改善农业生产条件,不能说明其农业发展落后;D 选项,仅靠梯田耕作无法培育大量高产作物。

12.答案:A

简析:罗马共和国重视培养儿童的优良品行、社会责任感和法律教育,反映出国家政治体制影响儿童教育。B 选项,材料未体现民众守法意识浓厚;C 选项,材料主旨并非家长借助法律维护儿童权益;D 选项,材料未涉及罗马阶级矛盾尖锐。

13.答案:B

简析:马丁 路德强调维护君主权力,有利于建立民族国家,顺应了历史发展需要。A 选项,其学说意在借助君主反对教皇专制统治,促进思想解放;C 选项,1871 年德国才实现统一;D 选项,“扫清” 一词夸大,且马丁 路德主张君权神授不利于进一步思想解放。

14.答案:D

简析:南北战争期间,林肯同意俄国舰队访问美国,有助于防止英法干涉美国内部事务,体现美国外交政策务实。A 选项,俄国外交意图是牵制英法,维护自身利益;B 选项,美俄只是加强合作,并非结盟;C 选项,英法美之间存在矛盾,但未激化。

15.答案:C

简析:十月革命为西亚地区民族解放带来新希望。A 选项,材料不能说明西亚无产阶级革命时机成熟;B 选项,当时一战接近尾声,西亚并非大国博弈的角力场;D 选项,1919 年共产国际才建立,且材料未提及共产国际。

16.答案:A

简析:世界远期合约总额增加,国际金融产品具有投机性,使世界经济发展面临风险日益增加。B 选项,经济全球化成为时代潮流并非材料主旨;C 选项,发展中国家得到更多资金支持与事实不符;D 选项,材料未体现全球化导致南北差距扩大。

17.

(1)

原因:俄国对中国茶叶需求量大;清朝 “大一统” 局面巩固;长途贩运和商品经济发展;《尼布楚条约》签订。

简析:俄国对茶叶的需求是重要市场因素;清朝的统一局面为贸易提供稳定环境;商品经济和长途贩运发展为贸易提供条件;《尼布楚条约》使边境贸易合法化。

(2)

意义:赋予万里茶道新内涵;推动经济全球化,促进经济发展;促进区域合作和友好交往,利于构建人类命运共同体。

简析:中俄蒙合作给古老的万里茶道赋予现代意义;加强了区域间经济联系,推动经济全球化;促进了各国友好合作,符合构建人类命运共同体的理念。

18.

(1)

特点:棉花种植面积大;棉纺织技术先进;棉纺织业获利多;棉纺织品远销海外。

简析:从材料中多个地区以棉花为重要物产、东乡纺织技术精巧、棉布用于完赋税和远销海外等信息可得出。

(2)

原因:鸦片战争后《南京条约》签订,关税协定便利英国商品倾销;工业革命推动英国棉纺织业发展;中国传统纺织技术缺乏竞争力。

简析:《南京条约》的关税协定破坏了中国关税自主权;工业革命使英国棉纺织业生产力大幅提高;中国传统纺织技术相对落后,难以与英国竞争。

19.

示例一

概念:“新世界” 指 15 - 16 世纪西葡开辟新航路后,将全球初步联系成一个整体的世界。

原因:西、葡王室完成中央集权;西欧资本主义发展;奥斯曼土耳其控制传统商路;人文主义兴起,《马可 波罗行纪》影响;希望通过海外扩张传播基督教;地圆说盛行、地理知识丰富、指南针运用、造船技术提高等。

影响:推动世界范围内的人口迁徙、物种交换、病菌传播;全球贸易初步建立,资本主义世界出现雏形;以中国为中心的丝银对流贸易形成,大量白银流入中国;推动商业革命和价格革命,西欧资本主义加速发展,封建制度濒于解体。

简析:西葡具备开辟新航路的政治、经济条件,同时受到多种社会因素推动;新航路开辟对世界人口、经济、文化交流等方面产生深远影响,促进了西欧资本主义发展和世界市场雏形出现。

示例二

概念:“新秩序” 指 1493 年、1494 年为分割西、葡势力范围而划定的 “教皇子午线”,该线以西属于西班牙势力范围,以东属于葡萄牙。

原因:受西、葡开辟新航路影响;两国争夺殖民地矛盾日益尖锐;殖民者 “以西方为中心” 观念形成。

影响:成为西方列强瓜分世界,划分势力范围的开始;打破了世界原本相对平衡的多元文明格局;中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,给当地人民带来巨大灾难。

简析:西葡开辟新航路引发殖民地争夺,“教皇子午线” 是这种争夺的产物;它改变了世界格局,对殖民地造成了严重破坏。

示例三

概念:“新形态” 指 19 世纪末西方列强召开柏林会议以 “有效占领”“地图上作业” 瓜分非洲形成的资本主义世界殖民体系。

原因:第二次工业革命推动,列强加紧对外输出资本;主要资本主义国家过渡到帝国主义;列强抢夺殖民地的冲突加剧。

影响:列强瓜分非洲的速度大大加快;标志着资本主义世界殖民体系的最终形成;形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理的状态;造成了西方先进、东方落后的局面。

简析:第二次工业革命使列强经济实力增强,对殖民地需求增大,柏林会议是瓜分非洲矛盾的协调;它加速了非洲殖民化,形成了不合理的世界格局。

20.

示例一

主题:20 世纪初咸新社的图书折射中国民主革命的潮流。

阐述:1901 年清政府 “新政” 自救失败,邹容《革命军》出版,论证了革命的正义性和必然性,传播广泛,影响到云南腾冲,成为咸新社阅读图书,促进思想解放,体现民众救亡图存的家国情怀。

简析:20 世纪初中国面临严重危机,革命思想兴起,《革命军》代表了当时的革命潮流,在咸新社的传播反映了这一潮流对地方的影响。

示例二

主题:和顺图书馆折射中国近现代历史发展变迁。

阐述:20 世纪初和顺进步人士组建图书馆开发民智;1938 年国共两党对其表示关怀,体现国共合作共赴国难;抗战期间其与国家命运相连;改革开放后国家重视教育文化建设,和顺图书馆纳入公共图书馆建制并加强数字化建设。

简析:和顺图书馆在不同历史时期的发展与国家的政治、社会状况紧密相关,是中国近现代历史发展的一个缩影。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:共16小题。每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 表1 太湖流域出土的史前玉器概况表(局部)

文化代表 年代考证 玉器特征

河姆渡文化(浙江余姚河姆渡遗址) 距今约7000年 表面磨制较为粗糙

马家浜文化(浙江嘉兴马家浜遗址) 距今约7000年 玉料较为普通,制作工艺比较原始

崧泽文化(上海青浦崧泽遗址) 距今约6000-5300年 钻孔技术有了很大进步

良渚文化(浙江余杭良渚遗址) 距今约5300-4300年 改进钻孔技术,出现切割、抛光、琢刻等技术

表1作为直接证据,可以用来佐证

A.长江流域玉器文化繁荣 B.私有制度已经产生

C.中华史前文化持续发展 D.礼乐文化出现雏形

2.《论语·述而》“子以四教:文、行、忠、信”,指孔子以德行、言语、政事、文学教授弟子,俗称“孔门四科”。又据《论语·先进》记载:“德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政事:冉有、季路;文学:子游、子夏。”据此可知,春秋时期的儒家教育

A.带动民间私学兴办 B.重视特长发展德育

C.顺应社会现实诉求 D.力图重振社会秩序

3.从西晋至刘宋,河北90万人在世家大族或“流民帅”的带领下南迁,前往江浙、江西、湖南等地。一旦定居后,很多流民往往依附于世家大族或“流民帅”名下,成为荫户、私属与部曲。这一现象

A.推动经济重心南移 B.形成南北朝政权对峙的局面

C.加剧南方社会动荡 D.蕴藏着基层治理异化的因素

4.为避免统治集团内部保守派的掣肘,忽必烈采取渐进改革策略,先立年号,继而为大蒙古国的历代先君制定庙号。最后在1271年正式确立了汉式国号“大元”,取《易经》中“大哉乾元”之意。忽必烈这一系列的举措

A.秉承中原王朝的传统观念 B.增强统一全国的军事实力

C.确立君权神授的统治模式 D.意在消除南宋的思想基础

5.瓦氏夫人(1497-1555),明代广西田州壮族土司岑猛之妻。1553年,她不顾自己年迈,请命出征抗倭,一路跋山涉水数千里至浙江嘉兴抗倭,奋勇杀敌,屡立战功。病逝时,被明朝政府追封为“淑人”。瓦氏夫人的壮举,反映了明朝时期

A.土司制度运行效果显著 B.抵御外侵成为核心重任

C.民族的凝聚力不断增强 D.汉壮民族差异日趋淡化

6.1858年,英国《泰晤士报》报道:“大英帝国再次取得了胜利,多家英国商行将开辟上海至汉口的航运线。”同年《瑷珲条约》签订后,沙俄也高调宜称:“黑龙江、松花江、乌苏里河,此后只准大清

国、俄罗斯国行船,其他外国船只,不准由此行走。”据此可知,当时英俄

A.以内河航运权控制中国对外贸易 B.率先瓜分中国主权

C.对华商品输出转向垄断内河航运 D.染指中国内河权益

7. 表2 湖南长沙《湘学新报》栏目及发行量表(局部)

栏目 第1期(1897年4月发行)内容 第19期(1898年5月发行)内容

史学 中国史学导读 专论世界各国兴衰沿革、君民共治事例

掌故学 民间传闻、趣闻 刊录谕旨、奏章、政治时事等

商学 评述中外商务贸易活动 专论英国、日本经济法规

交涉学 无 普及外交常识、介绍国际公法

单期发行量 0.32万册 7.84万册

表2中信息的变化,表明当时

A.维新思想得到深入发展 B.“百日维新”推动报刊业兴盛

C.变法革新成为时代潮流 D.报刊宣传揭开维新运动序幕

8.图1为河南某地租地契

图1可以用来说明,当时

A.沦陷区地主与农民矛盾尖锐 B.华北农村经济受政治形势影响

C.河南土地租佃关系日趋恶劣 D.敌军“扫荡”导致土地大量荒芜

9.1952~1954年,各行业大批技术能手涌现,大同煤矿工人马六孩发明巷道快速掘进法,鞍钢技工王崇伦改进了“万能工具胎”,青岛女工郝建秀首创的细纱工作法在纺织系统全面推广。1952、1953两届理工科大学生全部提前一年毕业奔赴工作岗位。这些现象表明,当时

A.高校人才引领产业升级 B.社会主义劳动精神形成

C.我国轻重工业协调发展 D.全国范围掀起建设高潮

10.中国同东盟在2002年11月签署《南海各方行为宣言》,为相关国家在南海开展务实合作和共同开发奠定了政治基础。2007年,在中国推动下,上海合作组织各成员国缔结长期睦邻友好合作条约。据此可知,此时期我国

A.打开了外交领域的新局面 B.稳步推进区域化合作进程

C.构建均衡发展的大国关系 D.形成了立体化的外交布局

11.美洲印第安人发明了适合于山地高原地形的梯田和水渠。为了使高原山地农田免受寒冷之灾,印第安人将田垫高,四周挖出小水沟,注满水后可在夜间保持相应的温度。据此可知,当时美洲

A.全面推广了“浮动园地”技术 B.地理环境造成农业发展相对落后

C.比较重视农业生产条件的改善 D.梯田耕作培育了大量的高产作物

12.在罗马共和国时期,重视对儿童的家庭教育,对儿童疼爱而不溺爱,注重培养儿童的优良品行和社会责任感,除了言传身教以外,罗马人还特别注意对儿童进行书本教育。而《十二铜表法》成为了重要的法律教材,家长要求儿童不仅要知道法律条文的内容,还要能解释其意义。这反映罗马共和国

A.国家政治体制影响儿童教育 B.民众守法意识浓厚

C.家长借助法律维护儿童权益 D.国内阶级矛盾尖锐

13.马丁·路德关于国家学说的中心内容认为:“君主的权力是神授的!而教皇的权力是人为的,是不合法的,神授的君权有改革教会,钳制教皇的义务,世俗政府应该割断与教廷的一切联系,各邦应该联合起来反对教廷。”这一主张

A.意在建立起等级君主制统治 B.顺应民族国家统一的愿景

C.促成德国民族平等意识觉醒 D.扫清宗教禁欲主义的束缚

14.在美国内战期间,俄国拒绝英法联合干涉美国内战的建议。1863年俄国又派出两支实力雄厚的舰队访问美国,以示对林肯政府的支持。林肯同意俄国舰队访问美国,并举行了盛大的招待会欢迎俄国海军官兵。这反映了

A.俄国意在支持美国维护统一 B.美俄结盟符合双方的国家利益

C.英法美之间的矛盾不断激化 D.美国外交政策具有务实的特点

15.1918年1月,苏俄政府建立了西亚事务部。1918年11月,在莫斯科召开的西亚代表会议上成立了西亚共产主义组织中央委员会。列宁指出:“历史已经把被压迫民族反抗压迫民族、争取解放的斗争提到日程上来了。”这说明当时西亚地区

A.无产阶级革命时机成熟 B.成为了大国博弈的角力场

C.民族解放迎来了新希望 D.得到共产国际的有力支持

16.据统计,1995年世界远期合约(注:在未来指定时间按今日商定的价格进行资产交易的非标准化的合约)总额是41万亿美元,远超全球国民生产总值。目前,国际金融市场上流动的短期银行存款和其他短期债券已经超过7.2万亿至10万亿美元,寻找短期套利的衍生金融产品大约有100万亿美元。这反映

A.世界经济发展面临的风险日益加剧 B.经济全球化成为强劲的时代潮流

C.发展中国家有望得到更多资金支持 D.全球化导致南北之间的差距扩大

二、非选择题:共4小题。第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

万里茶道又被称作“中俄茶叶之路”,是清代中国与沙俄之间交往的重要通道。万里茶道全程长约1.3万公里,起自福建武夷山,途经江西、湖南、湖北、河南、河北及内蒙古诸省,向北进入蒙古草原后从二连浩特进入今蒙古国境内,穿越蒙古沙漠戈壁后经乌兰巴托抵达中俄边境口岸恰克图,继续向北进入今俄罗斯境内,然后由东向西延伸,依次经过伊尔库茨克、莫斯科、圣彼得堡等十几个主要城市。万里茶道的开辟源于俄国对我国茶叶的高度依赖与巨大消费需求。1689年中俄两国约定:“两国今既永修和好,嗣后两国人民如持有准许往来路票者,应准其在两国境内往来贸易。”这是中俄双方第一次以国家名义正式承认边境贸易的合法化,也成为万里茶道由官方开始经营的标志。

-摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》

材料二

2014年9月,在中俄蒙三国元首会晤中,中国国家主席习近平提出将“丝绸之路经济带”对接俄罗斯跨欧亚大铁路与蒙古国草原之路,并倡议共建中蒙俄经济走廊。这就赋予了这条具有悠久的历史渊源、深厚的文化底蕴和坚实的经济基础的“万里茶道”新的时代内涵和使命。开展万里茶道研究,将蒙古国草原之路、俄国欧亚经济联盟与我国“一带一路”相结合是历史选择和时代的选择。2015年,中俄签署了“丝绸之路经济带同欧亚经济联盟合作对接联合声明”,在平等、尊重和开放等原则上,创建了对接协调工作机制;同年,中蒙商定对接丝绸之路和草原之路,继续推动中蒙跨境经济合作区的建设。

-摘编自刘再起、钟晓《论万里茶道与“一带一路”战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清朝时期万里茶道开通的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党的十八大以来中俄蒙加强合作的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

表3 明清时期江南地区棉纺织业情况简表(局部)

地区 具体情况

宝山县 棉花通邑载之,以资纺织。海滨之民独宝木棉,借以资衣服,完赋税。

月浦镇 本乡居民恃农业为住,农田占全境十之七八,农产物以棉花为大宗,乡民赡身家纳税悉赖于是,稻次之

法华镇 吾乡素无桑蚕之利,贫民生计专恃木棉布匹而已

嘉定县 嘉定斥卤而硗,故俗啬而民纤,独以土宜木棉,民间机杼之声相闻也。不少棉布远销海外

南汇县 木棉种植,今东乡独多,纺织之工,亦东乡尤为精巧。不少棉布远销南洋等地

-摘编自丁静静《黄道婆棉纺织技术革新与江南经济社会发展》

材料二

19世纪以来,中国作为传统棉纺织大国的地位悄悄地发生了变化。1830年,英国向中国输出60万码棉布和38万磅棉纱。到1842年,英国向中国输出1935万码棉布和448万磅棉纱,棉布增加了32倍,棉纱增加了约12倍。1842年英国输入中国的棉纺织品总值为717342英镑,1857年英国输入中国的棉纺织品总值为1229655英镑。

-摘编自杨松《近代英国棉纺织业发展研究)

(1)根据材料一,概括明清时期江南地区棉纺织业发展的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国棉纺织品大量输入中国的原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

13~14世纪,西欧资本主义萌芽。对高档商品的渴求与急欲传播天主教的热望,刺激着西、葡王室另辟蹊径,达·伽马之流由此打开了一个“新世界”,形塑了一种“追求现世幸福”的掠夺性价值观。为缓和西、葡的矛盾,罗马教皇亚历山大六世在1493年、1494年两次出面仲裁,为西班牙和葡萄牙勾勒出一个确定双方霸权的“新秩序”。然而,到17~18世纪,荷兰、法国、英国等对“新秩序”发起了猛烈冲击,直到1884年柏林会议对诸多矛盾作了暂时协调,一个瓜分世界的“新形态”由此出现,形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理的状态。这些现象,与古代西方的亚历山大东征、罗马帝国扩张迥然不同。

-董谊诚《西方殖民史上的“新世界”“新秩序”“新形态”)

任选材料中“新世界”“新秩序”“新形态”其中一个概念,结合所学世界历史知识对其内涵、形成原因及产生的影响展开探讨。

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表4 云南省腾冲县和顺图书馆发展简介(局部)

时间 概况

20世纪初 和顺图书馆的萌芽可追溯到1905年张砺在和顺首倡成立咸新社,并“广购图书以资乡人阅览”,购得图书有严复译《天演论》,林纾译《茶花女遗事》,邹容《革命军》等。

20世纪二十年代 受五四运动的影响,和顺在海内外的进步青年,于1924年成立了先进组织“崇新会”,设立“阅书报社”,1928年崇新会将“阅书报社”扩建为图书馆,并将馆址迁移到“咸新社”内,张砺书写“和顺图书馆”匾额悬挂。

20世纪三四十年代 1938年,在建馆十周年之际,建成一幢五开间中西合璧式主馆屋和中门一座,并举行了隆重的馆庆。国共两党政界要人均以致信题词等方式表示关怀。1942年5月10日,腾冲沦陷,和顺图书馆被迫关闭。1944年9月14日,腾冲光复,和顺图书馆恢复了正常秩序。

20世纪八九十年代 1980年和顺图书馆正式纳入公共图书馆建制,在资金和政策上得到了政府的有力支持。1998年和顺图书馆确立为云南省重点文物保护单位。

21世纪以来 2004年,和顺图书馆确立为云南省爱国主义教育基地。2006年,和顺图书馆确立为全国重点文物保护单位。2013年,和顺图书馆与云南师范大学图书馆签订合作发展合同,以期全面提升和顺图书馆数字化建设和服务水平。

-据黄体扬《和顺图书馆的发展原因与历史贡献探究》等

根据材料信息,提取整体或任意一个信息,拟定一个主题进行阐述。(要求:主题正确,运用材料,史实准确,阐述合理。)

2025届云南省红河哈尼族彝族自治州开远市第一中学校高三上学期12月月考历史试题(纲要上下_选择性必修三册)

答案及简析

1.答案:C

简析:太湖流域四个文化遗址玉器加工技术逐步演进,反映出中华史前文化的延续发展。A 选项,仅从太湖流域的情况不能推断长江流域玉器文化繁荣,且无比较信息;B 选项,材料未提及玉器来源及归属,无法得出私有制度产生;D 选项,材料未涉及玉器用途,不能得出礼乐文化出现雏形。

2.答案:B

简析:“孔门四科” 重视德行与诚信,且对各类弟子因材施教,体现了重视特长发展德育。A 选项,材料未体现儒家教育带动民间私学兴办;C 选项,春秋战国时期儒家德治思想不顺应社会现实诉求;D 选项,材料未体现儒家教育力图重振社会秩序。

3.答案:D

简析:北民南迁后许多流民沦为荫户、私属与部曲,这会使基层治理功能异化,地方豪强势力膨胀。A 选项,经济重心南移在唐朝中期以后;B 选项,南北朝政权对峙是多种因素形成,并非此现象导致;C 选项,南北朝时期南方相对安定。

4.答案:A

简析:忽必烈为历代先君制定庙号、确立汉式国号,表明蒙古统治势力向中原正统王朝转型。B 选项,材料未提及军事实力;C 选项,这些举措与君权神授无关;D 选项,元代 “行汉法” 并未消除南宋政权的思想基础。

5.答案:C

简析:广西田州壮族的瓦氏夫人到浙江嘉兴抗倭并屡立战功,反映出面对倭寇侵扰时民族凝聚力不断增强。A 选项,材料主旨是瓦氏夫人抗倭,与土司制度运行无关;B 选项,明朝中期抵御外侵不是核心重任;D 选项,材料未涉及民族差异淡化问题。

6.答案:D

简析:1858 年《天津条约》《瑷珲条约》签订后,英俄获得在中国内河航运的权利,染指中国内河权益。A 选项,材料未涉及中国对外贸易;B 选项,列强瓜分中国在甲午战争之后;C 选项,第二次鸦片战争是西方列强进一步打开中国大门进行商品输出,并非垄断内河航运。

7.答案:A

简析:1898 年 5 月《湘学新报》发行量大增,且内容包含西方历史、政治等多方面知识,说明维新思想得到深入发展。B 选项,“百日维新” 在 1898 年 6 月;C 选项,戊戌变法遭到守旧势力阻挠,变法革新未成为时代潮流;D 选项,“公车上书” 揭开维新运动序幕。

8.答案:B

简析:1945 年初河南某地在农会监督下,地主 “降租”,农民 “交租亦不得任意荒芜”,这是 “减租减息” 政策的体现,说明华北农村经济受政治形势影响。A 选项,材料无法体现地主与农民矛盾尖锐;C 选项,租地契有农会参与且规定双方权责,不能说明租佃关系日趋恶劣;D 选项,材料仅涉及租地契约,无法得出土地大量荒芜的结论。

9.答案:D

简析:1952 - 1954 年各行业技术能手涌现,大学生提前毕业奔赴工作岗位,表明全国范围掀起建设高潮,正在进行 “一五计划”。A 选项,技术能手来自多个行业,不能说明高校人才引领产业升级;B 选项,1956 年后我国才进入社会主义阶段;C 选项,“一五计划” 优先发展重工业。

10.答案:B

简析:中国与东盟、上海合作组织的相关举措,体现了我国推进区域化合作进程。A 选项,20 世纪 70 年代中美关系缓和才打开外交新局面;C 选项,东盟、上合组织主要是发展中国家,并非构建大国关系;D 选项,十八大以来中国特色大国外交布局与材料时间不符。

11.答案:C

简析:印第安人根据地理和气候特点,因地制宜改善农业生产条件。A 选项,阿兹特克人的 “浮动园地” 技术未在美洲全面推广;B 选项,印第安人改善农业生产条件,不能说明其农业发展落后;D 选项,仅靠梯田耕作无法培育大量高产作物。

12.答案:A

简析:罗马共和国重视培养儿童的优良品行、社会责任感和法律教育,反映出国家政治体制影响儿童教育。B 选项,材料未体现民众守法意识浓厚;C 选项,材料主旨并非家长借助法律维护儿童权益;D 选项,材料未涉及罗马阶级矛盾尖锐。

13.答案:B

简析:马丁 路德强调维护君主权力,有利于建立民族国家,顺应了历史发展需要。A 选项,其学说意在借助君主反对教皇专制统治,促进思想解放;C 选项,1871 年德国才实现统一;D 选项,“扫清” 一词夸大,且马丁 路德主张君权神授不利于进一步思想解放。

14.答案:D

简析:南北战争期间,林肯同意俄国舰队访问美国,有助于防止英法干涉美国内部事务,体现美国外交政策务实。A 选项,俄国外交意图是牵制英法,维护自身利益;B 选项,美俄只是加强合作,并非结盟;C 选项,英法美之间存在矛盾,但未激化。

15.答案:C

简析:十月革命为西亚地区民族解放带来新希望。A 选项,材料不能说明西亚无产阶级革命时机成熟;B 选项,当时一战接近尾声,西亚并非大国博弈的角力场;D 选项,1919 年共产国际才建立,且材料未提及共产国际。

16.答案:A

简析:世界远期合约总额增加,国际金融产品具有投机性,使世界经济发展面临风险日益增加。B 选项,经济全球化成为时代潮流并非材料主旨;C 选项,发展中国家得到更多资金支持与事实不符;D 选项,材料未体现全球化导致南北差距扩大。

17.

(1)

原因:俄国对中国茶叶需求量大;清朝 “大一统” 局面巩固;长途贩运和商品经济发展;《尼布楚条约》签订。

简析:俄国对茶叶的需求是重要市场因素;清朝的统一局面为贸易提供稳定环境;商品经济和长途贩运发展为贸易提供条件;《尼布楚条约》使边境贸易合法化。

(2)

意义:赋予万里茶道新内涵;推动经济全球化,促进经济发展;促进区域合作和友好交往,利于构建人类命运共同体。

简析:中俄蒙合作给古老的万里茶道赋予现代意义;加强了区域间经济联系,推动经济全球化;促进了各国友好合作,符合构建人类命运共同体的理念。

18.

(1)

特点:棉花种植面积大;棉纺织技术先进;棉纺织业获利多;棉纺织品远销海外。

简析:从材料中多个地区以棉花为重要物产、东乡纺织技术精巧、棉布用于完赋税和远销海外等信息可得出。

(2)

原因:鸦片战争后《南京条约》签订,关税协定便利英国商品倾销;工业革命推动英国棉纺织业发展;中国传统纺织技术缺乏竞争力。

简析:《南京条约》的关税协定破坏了中国关税自主权;工业革命使英国棉纺织业生产力大幅提高;中国传统纺织技术相对落后,难以与英国竞争。

19.

示例一

概念:“新世界” 指 15 - 16 世纪西葡开辟新航路后,将全球初步联系成一个整体的世界。

原因:西、葡王室完成中央集权;西欧资本主义发展;奥斯曼土耳其控制传统商路;人文主义兴起,《马可 波罗行纪》影响;希望通过海外扩张传播基督教;地圆说盛行、地理知识丰富、指南针运用、造船技术提高等。

影响:推动世界范围内的人口迁徙、物种交换、病菌传播;全球贸易初步建立,资本主义世界出现雏形;以中国为中心的丝银对流贸易形成,大量白银流入中国;推动商业革命和价格革命,西欧资本主义加速发展,封建制度濒于解体。

简析:西葡具备开辟新航路的政治、经济条件,同时受到多种社会因素推动;新航路开辟对世界人口、经济、文化交流等方面产生深远影响,促进了西欧资本主义发展和世界市场雏形出现。

示例二

概念:“新秩序” 指 1493 年、1494 年为分割西、葡势力范围而划定的 “教皇子午线”,该线以西属于西班牙势力范围,以东属于葡萄牙。

原因:受西、葡开辟新航路影响;两国争夺殖民地矛盾日益尖锐;殖民者 “以西方为中心” 观念形成。

影响:成为西方列强瓜分世界,划分势力范围的开始;打破了世界原本相对平衡的多元文明格局;中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,给当地人民带来巨大灾难。

简析:西葡开辟新航路引发殖民地争夺,“教皇子午线” 是这种争夺的产物;它改变了世界格局,对殖民地造成了严重破坏。

示例三

概念:“新形态” 指 19 世纪末西方列强召开柏林会议以 “有效占领”“地图上作业” 瓜分非洲形成的资本主义世界殖民体系。

原因:第二次工业革命推动,列强加紧对外输出资本;主要资本主义国家过渡到帝国主义;列强抢夺殖民地的冲突加剧。

影响:列强瓜分非洲的速度大大加快;标志着资本主义世界殖民体系的最终形成;形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理的状态;造成了西方先进、东方落后的局面。

简析:第二次工业革命使列强经济实力增强,对殖民地需求增大,柏林会议是瓜分非洲矛盾的协调;它加速了非洲殖民化,形成了不合理的世界格局。

20.

示例一

主题:20 世纪初咸新社的图书折射中国民主革命的潮流。

阐述:1901 年清政府 “新政” 自救失败,邹容《革命军》出版,论证了革命的正义性和必然性,传播广泛,影响到云南腾冲,成为咸新社阅读图书,促进思想解放,体现民众救亡图存的家国情怀。

简析:20 世纪初中国面临严重危机,革命思想兴起,《革命军》代表了当时的革命潮流,在咸新社的传播反映了这一潮流对地方的影响。

示例二

主题:和顺图书馆折射中国近现代历史发展变迁。

阐述:20 世纪初和顺进步人士组建图书馆开发民智;1938 年国共两党对其表示关怀,体现国共合作共赴国难;抗战期间其与国家命运相连;改革开放后国家重视教育文化建设,和顺图书馆纳入公共图书馆建制并加强数字化建设。

简析:和顺图书馆在不同历史时期的发展与国家的政治、社会状况紧密相关,是中国近现代历史发展的一个缩影。

同课章节目录